Projeto: Vestindo Memórias - Legado e Identidade

Entrevista de Sylvia Demetresco

Entrevistada por Luiza Gallo e Grazielle Pellicel

São Paulo, 16 de maio de 2023

Código da entrevista: VES_HV003

Transcrita por Selma Paiva

Revisada por Grazielle Pellicel

(00:33) P1 – Sylvia, primeiro eu quero te agradecer demais por estar nos recebendo aqui. E, pra começar, eu queria que você se apresentasse, dizendo seu nome completo, a data e local do seu nascimento.

R1 – Muito prazer em ter vocês aqui também. Eu adoro contar histórias, então está bom. Meu nome é Sylvia Demetrescu, nasci em São Paulo, em 3 de junho de 1950.

(00:56) P1 – E te contaram como foi o dia do seu nascimento?

R1 – Nunca. Não sei nada. Nem sei se eu nasci de manhã, de tarde, de noite. Eu só sei que o batizado é que era importante. (risos) O resto...

(01:07) P1 – E como... você sabe, tem uma história de como foi escolhido seu nome?

R1 – Meu pai chama Schlossinger, que é com s e minha mãe chama Stern, que também é com s, então eles queriam nome com s e aí escolheram... era Suzana, Sônia, e no fim ficou Sylvia, não sei porque, mas depois que eles foram registrar meu pai falou: “Nossa, ficou SS, igual Hitler, errei”, (risos) mas tudo bem, porque a sigla do Hitler é quase um SS.

(01:44) P1 – E o que seus pais faziam?

R1 – Meu pai tinha um curtume em Itatiba. Ele veio pro Brasil em 1936, mas percorreu um monte de lugares, porque eles moraram na Alemanha, na Suíça, na França, em Nova Iorque, aí que ele veio pra cá, porque ele queria ser aventureiro. Então tinha ‘grana’ e resolveu passear. A minha mãe, não, era suíça também, veio casada com o cônsul da Suíça, em 1939, aí separou, eu imagino que [em] São Paulo, em 1939, devia ter seis suíços, (risos) vamos dizer e aí ela separou desse marido dela, ele voltou pra Suíça e ela casou com meu pai. Conheceu-o em 1949... quer dizer, conheceu em 1945 e casou em 1949.

(02:31) P1 – E como eles se...

Continuar leituraProjeto: Vestindo Memórias - Legado e Identidade

Entrevista de Sylvia Demetresco

Entrevistada por Luiza Gallo e Grazielle Pellicel

São Paulo, 16 de maio de 2023

Código da entrevista: VES_HV003

Transcrita por Selma Paiva

Revisada por Grazielle Pellicel

(00:33) P1 – Sylvia, primeiro eu quero te agradecer demais por estar nos recebendo aqui. E, pra começar, eu queria que você se apresentasse, dizendo seu nome completo, a data e local do seu nascimento.

R1 – Muito prazer em ter vocês aqui também. Eu adoro contar histórias, então está bom. Meu nome é Sylvia Demetrescu, nasci em São Paulo, em 3 de junho de 1950.

(00:56) P1 – E te contaram como foi o dia do seu nascimento?

R1 – Nunca. Não sei nada. Nem sei se eu nasci de manhã, de tarde, de noite. Eu só sei que o batizado é que era importante. (risos) O resto...

(01:07) P1 – E como... você sabe, tem uma história de como foi escolhido seu nome?

R1 – Meu pai chama Schlossinger, que é com s e minha mãe chama Stern, que também é com s, então eles queriam nome com s e aí escolheram... era Suzana, Sônia, e no fim ficou Sylvia, não sei porque, mas depois que eles foram registrar meu pai falou: “Nossa, ficou SS, igual Hitler, errei”, (risos) mas tudo bem, porque a sigla do Hitler é quase um SS.

(01:44) P1 – E o que seus pais faziam?

R1 – Meu pai tinha um curtume em Itatiba. Ele veio pro Brasil em 1936, mas percorreu um monte de lugares, porque eles moraram na Alemanha, na Suíça, na França, em Nova Iorque, aí que ele veio pra cá, porque ele queria ser aventureiro. Então tinha ‘grana’ e resolveu passear. A minha mãe, não, era suíça também, veio casada com o cônsul da Suíça, em 1939, aí separou, eu imagino que [em] São Paulo, em 1939, devia ter seis suíços, (risos) vamos dizer e aí ela separou desse marido dela, ele voltou pra Suíça e ela casou com meu pai. Conheceu-o em 1949... quer dizer, conheceu em 1945 e casou em 1949.

(02:31) P1 – E como eles se conheceram?

R1 – No consulado suíço. Porque tem uma foto no livro da história da família que minha vó, que é Emy Schlossinger, encontrou com o irmão dela, que é um Henri Stern, em Nova Iorque e falou: “A minha irmã mora em Nova Iorque”, “Meu filho mora em Nova Iorque” e assim que eles se conheceram. Essa festa foi em 1939, 1940, mais ou menos. Então, quer dizer, eles se conheceram através dos outros dois, que se conheceram em Nova Iorque.

(03:02) P1 – E tem algum parente, tio, familiar que seja muito importante pra você, na infância? Você tem alguma história marcante?

R1 – Eu tenho dois tios que foram importantes: um é o irmão mais velho dela, o Henri, que a gente ia todo ano pra Suíça e ficava na casa dele, sempre esquiamos com ele, velejamos com ele, viajamos com ele e ele vinha também pouco pra cá, mas vinha, e o outro é o tio Walter, que é primo-irmão dela e que é Van Gessel o sobrenome, é descendente... o pai dele é holandês, mas a mãe dele é irmã da minha mãe e ele era diretor da Rolex, e é por isso que eu comecei a trabalhar na Rolex aqui em São Paulo, por causa dele, porque eu estava fazendo Artes Plásticas, não queria fazer vitrina, queria ser artista, mas aí ele falou: “Não, você tem que trabalhar comigo”, aí eu entrei nesse ramo, por acaso, de fazer vitrinas.

(04:01) P1 – E tem algum costume muito marcante na sua família?

R1 – Além do batizado?

(04:08) P1 – Além do batizado.

R1 – Acho que todas as festas de aniversário da minha mãe, do meu tio, minha, sempre são festonas, festa do meu marido são sempre festonas, então a gente sempre faz festa grande e como tem gente espalhada pelo mundo: na Alemanha, na Suíça, na África e nos Estados Unidos, a gente sempre dá um jeito de ser em algum lugar que dá pra todo mundo se encontrar.

(04:33) P1 – Você lembra de algum desses eventos, que foi bem marcante?

R1 – Ai, tem tantos, (risos) que eu não sei. Tem um que foi os setenta anos do meu tio, que foi em Genebra, aí ele pegou, alugou uma barca antiga, todo mundo ficou nessa barca e aí todo mundo tinha que tocar alguma coisa. Os meus filhos tocam. O menor toca muito bem o violino. Tinha seis, sete anos. Aí tocou violino pra festa inteira, aí todo mundo tem que dançar, aí outro toca outra coisa. Então, tem uma brincadeira da gente sentar na mesa, tem o nome na mesa onde você vai sentar. Isso é bem europeu. E aí o primeiro prato, você come ali com seu vinho, você toma seu vinho, aí você pega, muda o prato, tem que todo mundo pegar o copo, o guardanapo e mudar de lugar, pra sentar com outras pessoas, aí o lugar não é nomeado, aí no próximo tem o nominho, aí você tem que ir pra mesa, então você muda quatro vezes de mesa durante o jantar, ou almoço.

(05:32) P1 – Em todas as comemorações?

R1 – É.

(05:34) P1 – Uau!

R1 – Que assim ninguém fica só com a família, ou só com quem gosta. (risos) Aí, de repente, fica com quem não gosta também, (risos) tem que se divertir. Esse é um costume que tem. Aí eu acho que a festa mais impressionante foi na Holanda, que meu primo, esse filho do irmão do meu tio é arquiteto lá em Amsterdã e aí ele é o arquiteto da rainha, fez todos os jardins, de todas as embaixadas da Holanda, na África, em um monte de lugar e ele fez os jardins da coroa. Aí ele pegou o restaurante mais antigo da coroa, que é um dentro de um castelo e fez um jantar à la Idade Média, com todo mundo. Então, não tinha... você só tinha um garfo e tinha que cortar o pão e dividir com seus vizinhos, o copo era de estanho, de madeira meio rústica, meio caído, mas legal, porque (risos) é um lugar que ninguém vai. Essa foi a festa mais bizarra que a gente fez. (risos)

(06:45) P1 – E o batizado? Que costume é esse, na sua família?

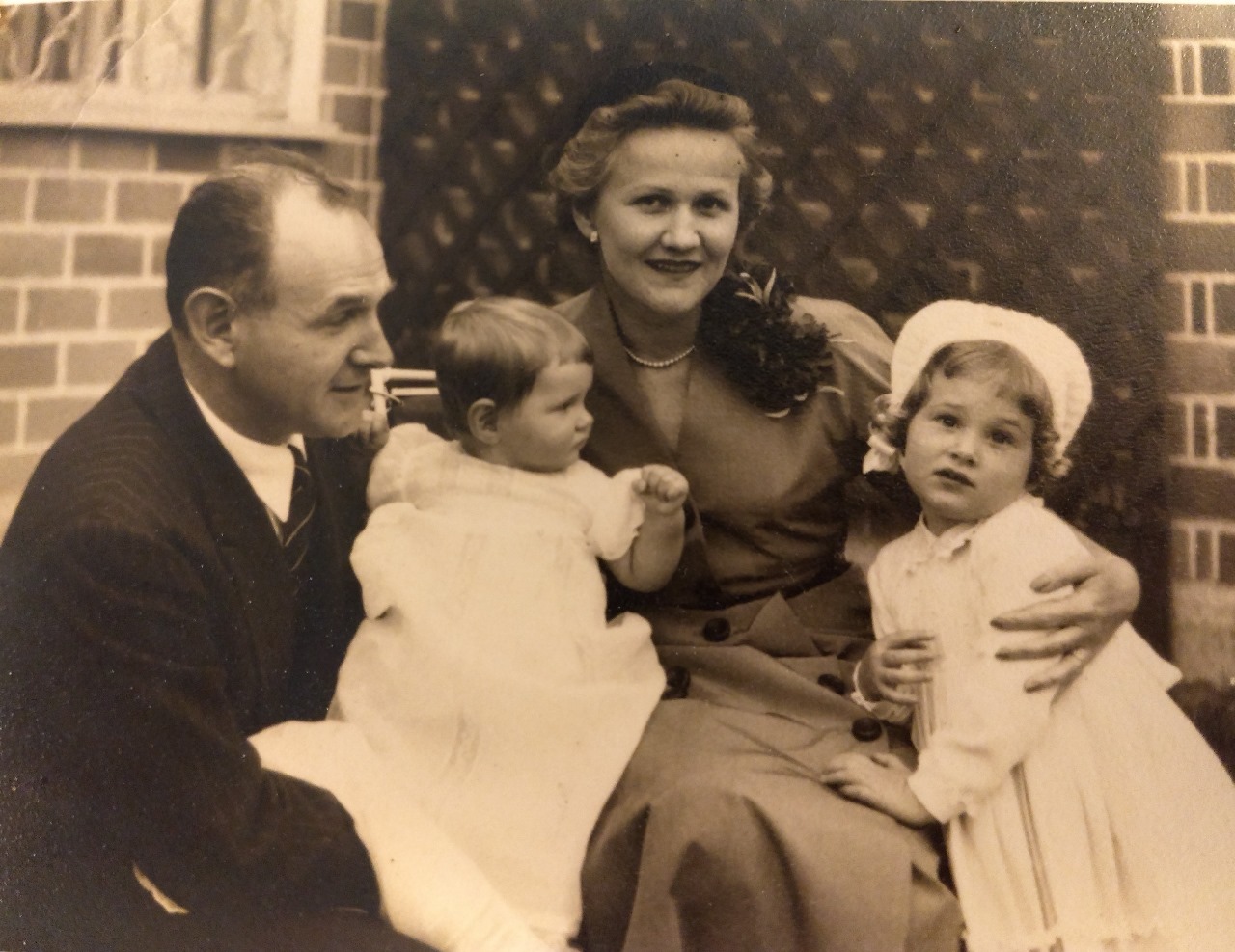

R1 – Eu acho que o batizado é sempre apresentação dessa criança pra nova família, pro público dali, pros amigos. E aí são duas coisas que fazem parte desse batizado: é o vestido, que vem desde 1905, que foi a tante Georgette, depois foi um com Henri, depois... aí tem na fita, todas as datas, todos os nomes: aí as quatro irmãs da minha mãe, aí a minha mãe, aí a minha prima, filha dessa tia, holandesa, e aí nós duas, meus quatro filhos e meus nove netos. Então, todo mundo foi batizado com o mesmo vestido. E ao mesmo tempo tem a cruz de Calvino, que eu estava falando ali, que todo mundo ganha a cruz de Calvino, onde o Espírito Santo desce em cima dessa criança, ou dessa pessoa e vai trilhar os caminhos da vida, até o fim da vida.

(07:44) P1 – E como é essa data pra vocês? O que representa? Qual a importância desse dia pra sua família?

R1 – Primeiro que a gente se reúne, (risos) que eu acho que é a coisa mais importante. Segundo que todo mundo se diverte e tem o tal do almoço, com aquelas brincadeiras de trocar de lugar, e eu acho também que é um jeito da gente se ver num momento de alegria, porque é o nascimento de uma criança, a apresentação dela pra sociedade, pros padrinhos, pra família, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um rito que se repete. Talvez [para] outros é mais o casamento, talvez seja [a] Primeira Comunhão, seja a formatura. Na nossa família é o batizado, mais do que outras coisas. Porque casamento, às vezes alguém casou só em família, outro casou e fez casamento grande, então acho que depende, mas o batizado é uma coisa que junta todo mundo. Tanto é que no primeiro neto, o Arthur, foi em 2004, lá na Suíça, veio a família toda, tinha setenta primos e primas pro batizado dele, então veio todo mundo.

(08:48) P1 – Foi na Suíça?

R1 – Foi na Suíça e na igreja que minha mãe foi batizada, que meus tios foram batizados, que todo mundo foi batizado. Então, era o retorno à igreja de Calvino, que é em Genebra.

(08:58) P1 – E o seu batizado?

R1 – O meu? A minha mãe... aqui não tinha igreja anglicana quando eu nasci, então minha mãe resolveu colocar a gente na igreja anglicana, porque como ela era consulesa, acho que ela tinha um monte de contatos, ela era muito amiga dos ingleses e ela era muito religiosa, mas aí ela ia nesse pastor anglicano que ela gostava, então resolveu que não é nem católica, nem protestante, fica no meio, (risos) aí a gente foi batizada também e meus filhos também, e meus netos aí vieram meio espalhados.

(09:30) P1 – E quantos anos, ou meses você tinha, quando você foi batizada?

R1 – Eu era pequena. Foi em setembro, então eu tinha... junho, julho, agosto, setembro, três meses. A minha irmã foi batizada com quase um ano. A Alice, minha primeira neta, foi batizada com quatro dias. Saiu da maternidade e foi batizada, porque a gente vinha embora e tinha que batizar. (risos) Então, o padre falava assim: “Já nasceu? Vai ser quando o batizado?”, “Não, espera mais um pouco”. (risos) Tive que esperar pra marcar o batizado. E os outros foram mais ou menos marcados com antecedência, mas acho que o mais divertido foi da Alice.

(10:11) P1 – Se você puder contar um pouquinho da origem da sua família. Eu sei que você tem muita história.

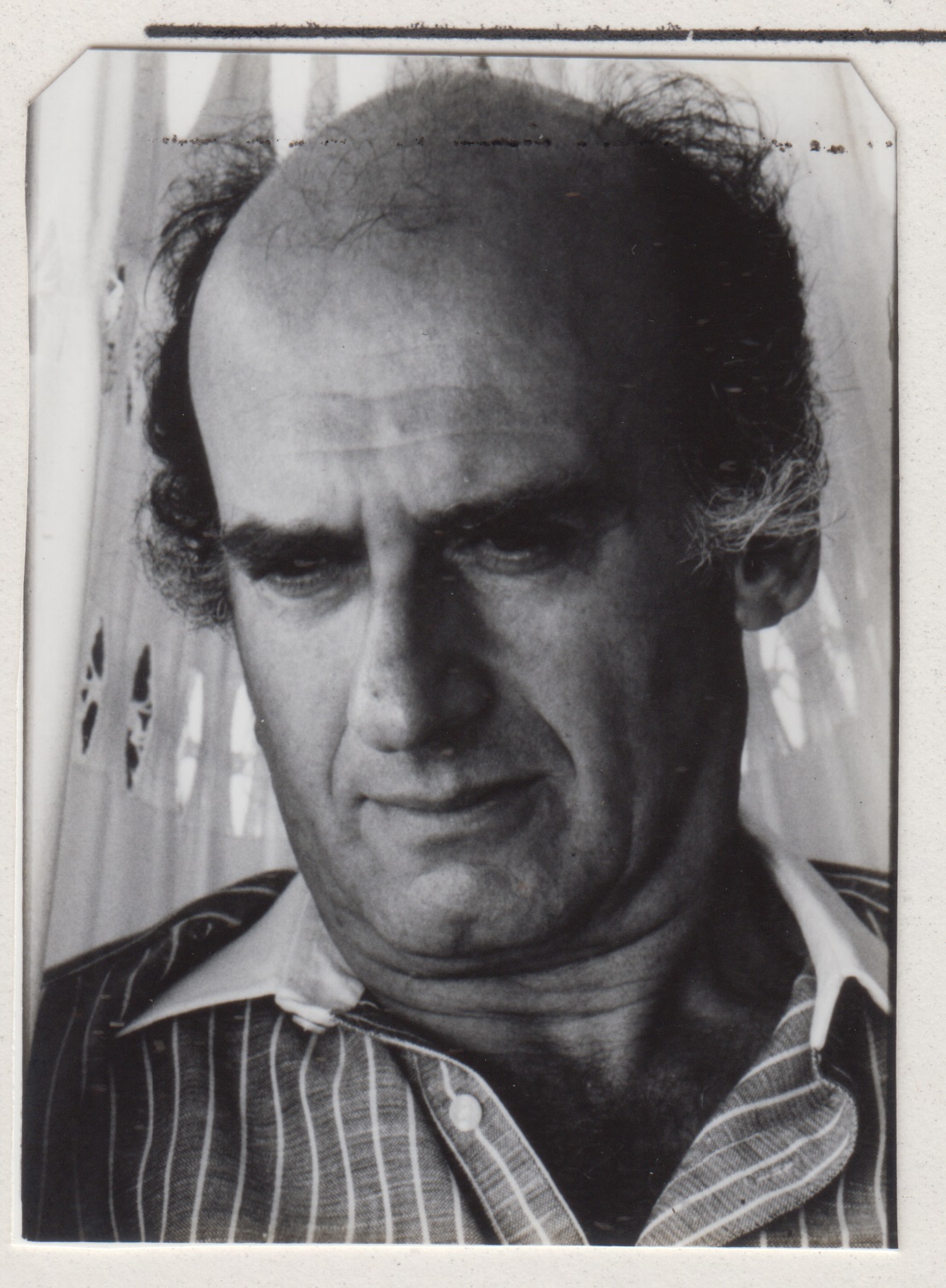

R1 – (risos) Dá. A família da minha mãe, Stern, que deve ser judia lá atrás - apesar de ser calvinista, devem ter sido judeus em algum momento -, sempre trabalharam com relógio, então minha bisavó, aquela que está na colagem, na foto e tudo, pintava o mostrador dos relógios, depois ela fez uma fábrica de mostradores e virou uma empresa que chamava Stern Frères, que depois virou a Patek Philippe. É tudo dessa minha bisavó, que era ‘a’ mulher. O marido dela se afogou no gelo, ela tinha o sexto filho, ele foi patinar no gelo e afogou, porque era no lago, naquele tempo. (risos) Aí ele se afogou e então ela que bancou tudo, então ela foi ‘a’ mulher, líder da família. Aí ela morava numa casa enorme, na beira do lago, todos os filhos moraram com ela, todos os sobrinhos moraram com ela, porque ela era casada com uma pessoa e essa pessoa era casada com a irmã dela, aí ela morreu, então ela criou os seis filhos dela e os cinco da outra família. Então, na realidade, todo mundo achava que era uma família só, apesar de ser duas mães e dois pais, mas era o mesmo sangue, porque eram duas irmãs e dois irmãos. Então, ela foi acho que a grande líder da família e acho que até a geração passada, as minhas primas, essas que eu vejo sempre, lá na Suíça, ainda moraram nessa casa. Quer dizer: quando criança, depois não moraram, mas ainda criança. Quer dizer: durou muito tempo. De 1800... sei lá, setenta, 1900, até 1900 e... em todo caso, até 1975, quando nasceu meu primeiro filho, elas moravam ainda na mesma casa. Quase cem anos moraram na mesma casa. Então, era uma família beeeem - família-família – ‘coladinha’. E do lado do meu pai não. Ele nasceu em Heidelberg... não, nasceu na Suíça, mas os pais eram de Heidelberg. O pai. A mãe era Emy, de Zurique, e ele era de Heidelberg. Eles casaram. Aí ele, o marido da minha vó, mudou pra Suíça, mas ele tinha um curtume em Heidelberg, um em Hamburgo e tinha uma fábrica de salsicha, descobri, que é uma coisa bizarra pra um público judeu, que judeu não mexe com carne. Não é nenhum tipo de coisa, mas era business man, porque quando a minha bisavó fez setenta anos ele comprou um apartamento pra ela. Isso foi em 1904. Então, quer dizer, ele devia ter ‘grana’: é um curtume em um lugar, um curtume em outro, um escritório em Roterdã, um apartamento em Paris, um apartamento em Istambul, um apartamento em Nova Iorque. Quer dizer: ele tinha ‘grana’ e circulava, viajava. Tanto é que no diário tem as viagens onde ele foi vender alguma coisa, não sei bem o que era, porque está escrito em alemão antigo, então não dá pra ler, então onde ele vendia as coisas, encontrava com as pessoas. Aí ele é amigo do Primeiro-Ministro da Palestina. Aí o irmão dele escreve a primeira enciclopédia dos americanos judeus, em Nova Iorque, em 1904 também. Então, era uma família acho que poderosa em teologia, deviam ser ortodoxos, e em business. Aí, depois, ele morreu em 1930.

(13:52) P1 – Seu avô?

R1 – Meu avô. Aí meu pai estudava na Inglaterra, interno, porque minha avó disse que não gostava de criança, ela falava: “Eu não gosto de criança”. A gente ia na casa dela, ela falava: “Eu não gosto de criança. Você ‘se vira’ aí, porque eu não quero saber de vocês”. (risos) A minha avó paterna. Aí meu pai foi interno num colégio inglês a partir dos seis anos, então ele falava inglês, francês, alemão, yiddish, holandês. Aí, com dezesseis anos, o pai dele morre, ele sai de Londres com um carro e atravessa a Europa inteira e para em Londres, em Paris, em Amsterdã, em Roterdã, em Zurique, em Hamburgo, pra ir pro enterro, em Heidelberg. Quer dizer: ele dá a volta ao mundo pra chegar lá. Imagina um ‘cara’ com dezesseis anos e um carro. E naquela época, em 1930, já começo do nazismo, começou em 1936, tem que ter um passe pra você sair de uma cidade pra outra, e eu tenho esses passes. Não tenho todos, tenho alguns, mas então é impressionante ver como que um ‘cara’, moleque, dezesseis anos, com carro, alguém deu um carro pra ele, viaja pela Europa inteira durante acho que quase um mês, porque ele sai em fevereiro - o pai dele morre no aniversário dele, no dia 30 de janeiro – e em julho ele está numa ilha que é fora da Alemanha, onde o Hitler fez o comando dele. Ele vai nessa ilha, que era a ilha dos banqueiros judeus e eu não sei, ali acaba o diário dele. Então, aconteceu alguma coisa ali e acabou o diário.

(15:35) P2 – Sylvia, qual das suas avós foi que você falou que teve dois amantes?

R1 – Essa bisavó aí, a grande, vamos dizer, matrona, dona da casa, é ela, porque ela falou: “Eu fiquei viúva nova, tive seis filhos, fiz uma indústria, tenho uma casa onde mora todo mundo, agora eu posso fazer o que eu quero”. Aí ela ‘arrumou’ os dois namorados e minha mãe falava que eram dois amantes. E minha mãe falava: “Mas como você tem dois amantes?”, “Não, eles gostam de mim, eles que ‘se virem’. Quem quiser, fica comigo”. (risos) Diz que ela era meio poderosa. (risos)

(16:15) P1 – E você tem recordações com seus avós?

R1 – Não, porque a minha bisavó morreu, eu não conheci; a minha avó materna também morreu em 1947, muito cedo. Minha mãe casou e ela morreu logo em seguida. O meu avô morreu em 1949, também não tinha nascido. Esse meu avô do meu pai morreu em 1930, também não conheci e só conheci a minha avó, mulher dele, a Emy, a mãe do meu pai, essa eu conheci, ela veio pra cá e ela também era meio mulher do mundo, então ela gostava de fazer sarau, era amiga do Einstein, fazia viagens de pesquisas de museu. Tinha ‘grana’, viajava ‘pra cima e pra baixo’. Ela tinha uma casa - ela gostava de patrocinar artistas – em... gente, onde que é? Perdi a cidade Woodsotck. Lá no norte dos Estados Unidos, onde tem os shows de rock.

(17:13) P2 – Detroit?

R1 – Não. Lá em cima. Vou ter que olhar no livro. Mas é uma cidade que todos os artistas na década de trinta, quarenta moravam lá, então ela ia lá, porque ela patrocinava os artistas. E hoje em dia a minha prima também patrocina os músicos, lá na Suíça. Então, tem uma coisa na família, de patrocinar. E meu pai, quando vendeu o curtume... ele não vendeu o curtume, ele doou, pra fazer a Escola de Engenharia de Itatiba. Então, acho que é uma coisa de família, meio que doar algumas coisas no percurso. (risos)

(17:47) P1 – E irmãos, você tem?

R1 – Eu tenho uma irmã que faleceu quando eu tinha quarenta anos, de leucemia e tenho [um] meio-irmão, que mora nos Estados Unidos, que eu vi três, quatro vezes na vida, que é igualzinho meu pai, mas a gente o viu poucas vezes, mas de vez em quando ele escreve, fala que está tudo bem, mas não tenho contato.

(18:07) P1 – Qual foi a sua casa da infância?

R1 – Eu morava aqui pertinho, (risos) eu não saí do bairro. Eu morava numa casa aqui do lado do Cemitério do Araçá, na Rua Itaperuna, onde tem o Clube Nacional e de lá eu mudei pra cá, não fiz muita mudança. Apesar que eu mudei em vários lugares do mundo, mas a casa era sempre essa. O ponto de encontro sempre aqui.

(18:31) P1 – E como era essa sua primeira casa de infância?

R1 – Bom, minha mãe era desenhista, então a casa era térrea, com um jardim imenso. Década de cinquenta, aquelas casas normais, compridas, dois quartos, a sala, sala de jantar, (risos) copa, cozinha. Não era, assim, especial, mas era uma casa grande. E a minha mãe, que a gente ficava brincando, tinha costureira em casa, lavadeira, passadeira, arrumadeira, cozinheira, chofer, então minha mãe não fazia nada em casa, só mandava: “Faz assim, faz assim, faz assim”. E a gente assim: “Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo”. Religiosa, era bem... (risos) e eu comecei a meio que sair do (risos) caminho, não fui tão assim. (risos)

(19:19) P1 – E você tem recordações dessa casa? O que vocês gostavam de brincar?

R1 – Não, tinha mais na fazenda, porque meu pai tinha esse curtume em Itatiba e a gente tinha uma fazenda do lado, então a gente ficava muito na fazenda, as férias inteiras na fazenda, todo fim de semana ia pra fazenda, tinha dia, semana que a gente não vinha pra São Paulo, perdia aula, ficava lá na fazenda, porque meu pai não tinha paciência de trazer e minha mãe menos ainda, não tinha muita paciência, não. Ela era super boazinha, minha mãe, não ficava nervosa com nada, podia estar tendo o maior acidente, ela: “Está tudo bem”. Tanto é que uma vez eu bati o carro dela; ela ganhou um Simca Chambord 1961, 1962, eu tinha doze anos, eu peguei o tal do Simca Chambord, andei no mato, um capim lá, na fazenda, aí o carro - tinha uma porteira, um barranco, eu caí no barranco – rolou, acabou o carro, ele era bege e branco por dentro, eu falei: “Mãe, aconteceu uma coisa”, “O que aconteceu?”, “Eu rolei lá na porteira, com seu carro”, “Não tem problema. Se eu falo com seu pai, pronto”. A minha mãe é assim: podia estar ‘caindo o mundo’ e ela está tudo bem. (risos) Então, ela é assim. Nunca brigava com a gente, não: “Faz o que você quiser”. Eu andava muito a cavalo, eu tinha uns três cavalos, sozinha. Não tinha celular, nada. Cinco horas da manhã eu saía, só que minha mãe falava: “Meio-dia em ponto tem que estar na mesa”. Então, meio-dia em ponto a gente estava na mesa, (risos) mas, fora isso, eu não tinha muitas regras. Minha mãe tinha regras, mas comigo não combinava. (risos)

(20:56) P1 – E que recordações você tem com sua irmã?

R1 – A minha irmã era muito doente, por causa da leucemia, então ela sempre estava em casa, com a enfermeira, com babá, sei lá, com amigas. A minha irmã não tinha muito... ela tinha uma vida meio triste, porque ela estava sempre em casa, sempre na cama, ela ia um pouquinho pro colégio, depois não podia mais ir, então eu não tinha muita ligação com a minha irmã. Eu tenho mais com essa filha do meu tio, tio Henri (Florence), que ainda vive, que vai fazer oitenta anos agora e nós vamos lá fazer [a] festa de oitenta anos. (risos) Vai ser [os] dezoitos [anos] do meu neto e oitenta dela, então a gente vai pra lá. Mas essa minha prima, sim: “Vamos esquiar, vamos fazer, vamos viajar de navio, vamos de navio, vamos de barco, vamos pra não sei onde”. Então, com ela eu tenho, sim, mais afinidade, mais que irmã, porque eu não brigo com ela. Então, ela tem seis irmãos, ela falou assim: “É tão bom, porque você é a irmã que eu não brigo”. (risos) Ela que eu tenho maia afinidade.

(21:51) P1 – Você comentou que sua família patrocinava artistas, enfim. Vocês ouviam música, assistiam algum programa, tem recordação de algum artista que vocês...

R1 – Não. Minha mãe ia muito em teatro. Ela patrocinou aqui o Teatro da Cultura Artística. Então, a gente ia muito em teatro, não era mais música. Tinha música, acho que era quarta-feira o dia da música e o outro dia era peça de teatro, balé, mais coisas assim que eu fui, não tanto música. Música é mais essa minha prima da Suíça que patrocina.

(22:26) P2 – E por que elas patrocinavam, você sabe?

R1 – Eu acho assim: a minha mãe, a minha prima, o meu pai, porque acho que é uma coisa de europeu, talvez de judeu também, que você tem que ajudar quem você acha que merece, ou quem tem afinidade com você, então tanto meu pai, quanto minha mãe acabaram ajudando pessoas que tinham a ver com o interesse deles. Se ela gostava de teatro, ela bancou lá o teatro. Meu pai achou que tinha que estudar, bancou a faculdade. Então acho que é mais, talvez: “Eu tenho ‘grana’, por que vai ficar só pra mim? Vamos dividir”. Acho que é isso.

(23:08) P1 – E você pensava o que você queria ser, quando crescesse, na infância?

R1 – Eu queria ser engenheira agrônoma, pra trabalhar no curtume da fazenda, ou queria ser artista. Aí fui fazer engenharia, no primeiro dia já desisti, lá em... como que chama a cidade? Sorocaba. Não. Interior de São Paulo.

(23:29) P3 - São José?Piracicaba!

R1 – Sei lá. Eu sei que eu fui fazer, o primeiro dia eu falei: “Não gostei das pessoas, não tem nada a ver comigo”. Aí eu peguei, fiz Artes Plásticas e entrei, porque depois de entrar lá em engenharia, (risos) conseguir entrar em Artes Plástica era fácil. Aí eu entrei em Artes Plásticas e fiz. Aí meu pai falava assim: “Ai, você tem que trabalhar, isso aí não vai dar nada”. E minha mãe: “Deixa fazer o que quer. Não precisa fazer o que você gosta, faz o que ela quer”. Então, minha mãe sempre falava: “Tem que deixar fazer o que quer” e meu pai já queria mais assim, mas não conseguiu. Mas eu me dei bem, não posso reclamar. (risos) Então, eu fiz Artes Plásticas.

(24:05) P1 – E voltando um pouquinho, como foi a sua primeira escola, no ensino básico?

R1 – Foi aqui, tudo aqui, no Ofélia Fonseca e no Dante Alighieri. Só estudei aqui pertinho. O primeiro ano foi assim: eu tive apendicite, fiquei seis meses sem ir, porque eu não consegui. Naquela época acho que era complicado. Depois eu estava segurando a porta do carro do meu pai, o ‘cara’ bateu a porta, minha mão foi embora, aí fiquei mais não sei quanto tempo no hospital. Então, eu ia pra escola, falavam assim: “Você é aquela que não vem nunca?”. (risos) Tá bom, eu era a que não vem nunca. Depois eu cheguei no pré-primário, eu só falava, falava, falava, aí eu lembro da professora, tinha um lixo assim, na sala, ela ficava... aqui tinha um lixo, todo dia ela falava assim: “Você fala muito, fica aqui dentro do lixo”, aí eu ficava dentro do lixo a aula inteira. (risos) Só lembro disso. (risos) Então, minha escola, só fiz bagunça, porque depois disso... a professora de Francês gostava de mim, porque eu falava francês: “Vem aqui”, “Tá bom”. Ela falava assim: “Vai limpar o meu óculos”. Eu pegava o óculos dela, levava e não voltava. Quando eu voltava era o fim da aula e ela falava: “Acabou a aula e você não trouxe o óculos”. (risos) Era assim: só bagunça. Eu fui muito bagunceira. (risos)

(25:17) P1 – E as outras escolas?

R1 – No Dante, a minha turma até hoje a gente é amigo, então os meus amigos do Dante até hoje são meus amigos, a gente se encontra uma vez por mês, é um turma bem legal e são só cinco meninas - porque eu fiz científico, pra engenharia, porque eu ia fazer engenharia - (risos) e o resto era tudo homem, então a gente continua amigas até hoje, essas cinco a gente se encontra de vez em tanto, semana passada a gente se encontrou, daqui a pouco encontra de novo, já tem uma festa em junho. Então a gente, a turma do Dante é bem unida. E na faculdade eu fiquei com duas, três amigas só, não fiquei muito amiga, porque eu fiz um ano e aí fui morar na Alemanha, aí voltei, aí fiz um ano e fui morar nos Estados Unidos, voltei. Então não fiquei muito tempo, não deu pra ter amizades. Tenho três: a Anita Kaufman, a Francisca Junqueira... é, são essas duas amigas que eu tenho, da faculdade, que são escultoras, elas foram fazer escultura. (risos)

(26:16) P1 – Com quantos anos você foi pro Dante?

R1 – Quatorze ou quinze. Era quarta série do ginásio isso e o primeiro, o segundo e o terceiro colegial.

(26:33) P1 – E nesse meio do caminho, você viajava muito?

R1 – Meu pai falava: “Nós vamos pra Suíça. Sabe quanto é a viagem?”, “Não tenho a mínima ideia”, “É [o preço de] um Fusca, está aqui o Fusca e nós vamos pra Suíça”. Era assim. (risos) Ele falava isso. Porque acho que na época devia ser caro.

(26:52) P1 – Você tem recordações? Lembra de alguma viagem? Como foi conhecer algum lugar marcante, conhecer alguém da família?

R1 – Não. Acho que a viagem mais impressionante foi que eu devia ter uns seis, sete anos, talvez um pouco mais, acho que até no livro eu conto, que era assim: São Paulo-Rio; Rio-Recife; Recife-Dakar; Dakar-Porto, ou Lisboa, não sei, Portugal; Portugal, ou Londres, ou Genebra, ou Zurique. Então a gente levava dois dias pra chegar e aí a gente chegou em Dakar, eu lembro que em Dakar elas punham uma bacia, punham a gente sentada na bacia e vinham aquelas mulheres com aquela roupa linda, africana, toda de faixa, não sei o que, e jogavam água na gente. Minha mãe ensaboava, vinham e jogavam água na gente. Era uma coisa estranha, mas toda vez era isso, então eu já estava acostumada. Mas aí teve uma vez que a gente saiu da África e o avião pegou fogo, o motor, e estava do nosso lado e eu: “Ai, que bonito, olha o fogo!”. E minha mãe: “Nós vamos morrer! Esse avião vai cair!” (risos) e o fogo caindo. Aí foi a única de impressionante, de viagem diferente, foi isso, porque o resto eu ia, a gente ia pra Suíça em novembro, ficava no colégio interno dezembro, janeiro e fevereiro, que minha mãe não queria saber, minha mãe e minha vó, ó, _____ (risos) e aí em fevereiro pegava a gente e voltava pra São Paulo. Então, a gente só ficava no colégio interno.

(28:21) P1 – Como era? Que histórias você tem do colégio interno?

R1 – (risos) Colégio interno é muito chato. Primeiro, pior de manhã, que você ganhava uma fatia de pão, um negocinho de manteiga, uma xícara de leite e um quadradinho de açúcar. E a gente falava: “Eu estou acostumada com muito açúcar no leite”, “Não, não pode. É o açúcar que faz mal pro dente”, “Eu quero mais manteiga”, “Não pode, é o pão com essa manteiga que tem aí”. Era meio sacrifício. Mas eu fiquei interna até dezoito anos, não pensa que foi pouco, não. (risos) Muito tempo. Aí banho, dormia cinco ou seis juntas. Cada uma numa cama, claro. E aí a gente tinha um banheiro no quarto, eu não sei se era no corredor, eu sei que era um corredor, uma banheira e punha seis menininhas pra tomar banho, aí a primeira tomava banho, a segunda no mesmo, a terceira... (risos) ninguém queria ser a sexta, (risos) porque já tinha só aquele limbo ali. Aí a gente uma vez falou pra minha mãe: “Mãe, você tem que pagar o banho, porque a gente quer tomar um banho (risos) a primeira vez, só nós duas, não quer ser a sexta do banho". Isso era engraçado. E uma vez, também, no meu aniversário, eu era pequena, acho que sete anos, a mulher fez um bolo, com uns macacos, uns cocos, um coqueiro e um monte de arara e eu olhava aquele bolo e falava: “O que é esse bolo?”, (risos) “Não sei, [você] vem do Brasil, é o que você tem no Brasil”. Eu chorava: “Eu não quero esse bolo horroroso”. (risos) Umas coisas engraçadas que aconteceram comigo. No colégio, por exemplo, eu fugia também. (risos) De todo lugar, eu fugia. Aí eu ia esquiar e tinha que voltar, sei lá, acho que três... que escurece três, quatro horas, aí eu voltava quatro, cinco horas, sei lá, quando já estava escuro, a mulher falava assim: “Eu não vou te bater” – ela tinha uma varinha, assim – “porque sua mãe não permite, mas você merece”. (risos) Eu olhava pra cara. (risos) Aí, por exemplo, se arrumava armário, ela não gostava, ela vinha e falava assim, puxava o armário inteiro: “Pode arrumar o armário, que você não vai fazer nada hoje enquanto o armário não estiver...”, do jeito que ela queria. Até os dezoito anos eu fui interna em um colégio na Inglaterra, porque meu pai falou: “Agora tem que ter educação inglesa”, porque como ele foi educado na Inglaterra. Era Lady College of English. Tinha umas ‘trocentas’ meninas, umas cem devia ter. Eu também fugia do colégio. (risos) Não tem jeito, eu fugia sempre. Aí o colégio, o almoço era rim, ai, linguiça esquisita, purê, umas comidas cheia de água, sei lá, era horrível. Aí eu arrumei uma amiga alemã, que meu quarto era uma alemã, uma japonesa, uma vietnamita, uma tailandesa, uma portuguesa e uma suíça. Era sempre assim. Colégio interno, eu conheço bem. (risos) Aí eu e a alemã, quatro horas da manhã a gente acordava e só tinha pia, você não podia tomar banho, era só uma vez por semana o banho, então tinha uma pia lá, pra gente lavar o rosto, aí eu e alemã corríamos na pia às quatro horas da manhã, ela primeiro, porque ela acordava antes, a gente lavava o rosto, o cabelo, se arrumava e ia lá, era missa primeiro, anglicana, depois como se comporta, senta, não sei o que, como é que é o cabelo, regras inglesas e aí depois a gente tinha aula de esporte, das dez ao meio-dia, e aula de esporte era uma coisa lá de tênis, eu sei lá o que era, eu sei que nós duas... é um muro, eu não sei te falar, acho que dessa altura, assim, a gente subia uma na outra, a gente tinha arrumado umas pedras, aquele negócio com aqueles ferros, a gente pulava aqueles ferros, ia tomar lanche na cidade e voltava, pra chegar na hora do almoço, com aquela comida horrorosa, que a gente não comia. (risos) Então, eu fui terrível.

(32:17) P1 – Isso já mais velha?

R1 – Dezoito anos que eu já tinha, dezessete. 1968. Mas aí, fim de semana podia ficar no colégio e podia sair, a gente ia pra Londres, eu, essa menina e uma portuguesa e ela virou artista também, todas as minhas amigas viraram artistas plásticas, menos eu. Úrsula Hüte, ela chama. A gente ia ver... os Beatles a gente não viu, mas a gente viu Led Zeppelin, Eric Clapton, Philip Glass, tudo nas garagens lá, porque era tudo... eles eram moleques também. Então, a gente viu muito show assim, mas também a gente fugia, falava: “Tem que voltar, na hora do show vai voltar”. (risos)

(33:00) P1 – E como era? Você fazia muitas viagens, vivia uma realidade muito diferente e voltava pro Brasil e vivia...

R1 – E tudo bem. Regras ali e regras aqui. Lá eu era considerada brasileira e aqui era considerada suíça, mas tudo bem. (risos) Eu era, sempre, estrangeira.

(33:22) P1 – Sempre estrangeira. E faculdade, conta dessa história.

R1 – Depois de seis meses naquele colégio horroroso, falei pro meu pai: “Pai, eu não aguento mais”.

(33:36) P1 – Isso na Inglaterra?

R1 – É, na Inglaterra. Eu falei: “Eu não aguento mais esse colégio”. É em Eastbourne, né? E também eu tinha aula de cavalo, que eu falei: “No mínimo tem que andar a cavalo”. Aí, andar de cavalo era no picadeiro, só que eu falava pro ‘cara’: “Eu não vou andar no picadeiro, porque eu ando em fazenda, em campo e não vou andar nesse picadeiro”. Aí, não sei porquê, o ‘cara’ me deixou sair. E não sei se você conhece, Eastbourne e Brighton estão na beira do mar da Mancha e têm umas falésias enormes. Eu e essa menina saíamos ‘doidinhas’, galopávamos na beira da falésia, pra ver se o cavalo caía. (risos) E depois de seis meses dessa angústia desse colégio, falei pro meu pai: “Não aguento mais, preciso ir embora”. Ele veio me visitar: “Tá bom. Onde você quer ir?”. Eu falei: “Em qualquer lugar”, “Eu vou arrumar uma fazenda pra você”. Eu falei: “Tá bom. Aí eu vou andar a cavalo, numa ‘boa’”. Aí ele arrumou uma fazenda na Escócia, numa Lady bem chique e aí tinha que cuidar dos cavalos. Eu falei: “Não tem problema, eu sei cuidar do cavalo, limpar cocheira, arrumar cavalo, lavar cavalo, escovar cavalo. Pra mim tudo bem, está ótimo. Andar a cavalo e pronto”. E aí era engraçado, porque ela tinha chegado da Índia e ela era muito rica e o jantar... não tinha almoço, não podia comer nada no almoço, porque tinha jantar às cinco horas, com [vestido] longo, tinha que pôr tiara e ela pegava a tiara assim e fazia assim: TUM, punha a tiara dela, assim. (risos) Eu falei: “Ainda bem que eu não tenho tiara, (risos) não vou usar essa tiara” e aí ela punha os três cachorros de caça dela pra comer com a gente, assim, sentadinho aqui: o prato do cachorro, o prato do cachorro, eu, ela, a filha mais velha, a Eve, e outra filha dela, que não ficava muito lá. Eu ficava com essa Eve, que é um pouquinho mais velha do que eu, e aí a gente pegava, limpava os cavalos, cuidava. Mas o que ela fazia: ela criava faisão, pra caçar. Então, os faisões estavam grandes, levava lá, pra caçar e [em] outubro a gente voltava pro castelo dos amigos dela, pra caçar os faisões e eu ficava com a maior dó, falei: “Ih, eu também não sei nada de espingarda, não vou mexer com isso aí”, mas aí a gente tinha que correr no campo com aqueles cavalos, tomar (drigue?) no meio, aqueles cachorros correndo. Era muito engraçado. Era década de cinquenta acho, que eu vivi lá, parecia que você estava na pré-história. Aí depois tinha que tomar o chá no jardim, aquela chuva, na Escócia só chove, vestido longo, sentada numa toalha, com chá, com crumbles e scones e a gente tinha que comer o chá [da tarde] toda chique, com aquela chuva, tudo derretendo aqui e a gente tomando chá. (risos) Era muito engraçado. Parece que você está no século passado. Sei lá que ano você está. É engraçado. Eles vivem ainda, porque em 2000 e... acho que 2016, eu ainda fui visitar essa minha amiga na tal da fazenda e estava lá, chovendo e a gente [tomando] chá no jardim, com aquela chuva, tudo igual. (risos) Mas eles vivem em um tempo que a gente não realiza, não é... aquela igreja... não, aquele reino lá é bem reino, mesmo. É isso que eu lembro.

(36:48) P2 – E depois que você terminou a escola, você continuou na Inglaterra?

R1 – Não entendi.

(36:53) P2 – Quando... depois que você terminou a escola, você continuou lá, na Inglaterra?

R1 – Não, eu só fiz um ano. Meu pai só queria que eu fizesse um ano, aí eu voltei, essa foi a segunda vez. A primeira vez eu fiquei interna, a segunda vez eu fiquei interna e fui pra essa fazenda. Aí, depois, eu fui de novo, aí eu fui interna pra Alemanha e encontrei com aquela minha amiga, falei: “Não quero mais ficar interna, eu vou pra casa dela”, aí tinha que aprender alemão, porque tinha que aprender e tinha que ficar, ele não queria saber e não tinha telefone, essas coisas, no máximo era uma cartinha, (risos) muito de vez em quando e aí foi 1971 que eu fui pra Alemanha. Aí, no fim do ano, eu voltei pro Brasil, fui pra praia, aí encontrei meu marido no carnaval, em fevereiro, e em dezembro a gente casou e aí a gente foi morar na Alemanha. (risos)

(37:45) P1 – Então, antes do casamento...

(37:47) P2 – Não, queria saber como foi esse carnaval. (risos)

R1 – Esse meu tio holandês tinha uma casa ali na Ilhabela, num morrinho e aí a gente passava várias férias, vários dias a gente ia pra lá. Meu marido me conhecia, mas eu não o conhecia e aí os amigos alemães estavam lá, do colégio, ele estudou no Porto Seguro, então os amigos do meu tio eram todos filhos de gente do Porto Seguro e aí a gente sempre estava andando de barco, velejando, sei lá, aí ele me viu e falou assim... no carnaval, eu estava falando pra minha amiga: “Só pode ser loiro, tem que falar línguas, tem que ‘topar’ viajar e não quer saber onde eu vou, quando eu vou e como eu vou. (risos) O marido vai ter que ser esse”. (risos) Então, o marido já estava mais ou menos definido: tem que ser loiro e tem que ter olho azul. (risos) Eu acertei, consegui tudo isso, (risos) veio tudo. Ele me conhecia, mas eu não conhecia, estava com aquela turma e foi naqueles botecos - naquela época, 1968... não, 1972 que eu o conheci - horrorosos lá de Ilhabela, porque Ilhabela não era o que é hoje. E aí, sei lá, a gente começou a conversar, ficamos lá fora, ele falou assim: “Vou casar com você”. Eu falei, perguntei: “Você fala inglês, alemão, fala ‘brasileiro’, fala (risos) não sei o quê? ‘Topa’ viajar, não mandar em mim? Tudo bem”. (risos) Foi assim. Aí a gente se conheceu em fevereiro, mas ele tinha uma bolsa pra estudar na Alemanha em 1973, então ele falou assim: “Eu só fico com você se você for comigo pra Alemanha, senão eu vou e não quero saber de você também”. Aí eu casei. (risos)

(39:21) P1 – Quantos anos vocês tinham?

R1 – Vinte e dois e 24. Mas a gente casou no dia do aniversário dele, no dia que ele fez 25.

(39:32) P1 – Como foi seu casamento?

R1 – Uma festona. (risos) Foi na igreja anglicana, ‘pra variar’ e num bufê que outro dia ele falou pra mim: “Eu passei naquele bufê e ainda existe”. É ali na Rua dos Franceses, na Bela Vista. Minha mãe convidou a família inteira, veio todo mundo, aí eu quis casar de manhã, que eu falei: “Eu quero casar de manhã, porque eu não quero me maquiar, não vou pintar unha, não vou usar véu e grinalda, (risos) nem maquiagem e não quero ninguém desse jeito”. Aí minha mãe teve que avisar pra todo mundo que não podia vir de maquiagem, que não ia fazer isso, isso, isso e aquilo, um monte de regras. Aí casei. Fez uma festa legal e da festa a gente foi pro Guarujá e do Guarujá foi embora pra Alemanha, que é esse vestido aí.

(40:17) P1 – Foi esse vestido?

R1 – Aí o vestido levou seis meses pra fazer, porque em agosto eu resolvi: “Vamos fazer o vestido”, “Vamos”. Aí foi até uma mulher que era professora de aula de costura, aqui na Rua Monte Alegre, que era amiga da minha irmã, aí ela: “Como você quer o vestido?”. Falei: “Não quero nada no vestido, porque eu quero fazê-lo bem colorido e eu que vou bordar”. Aí ela fez lá o molde, aí essa costureira que morava em casa costurou e eu bordei com ela, bordamos nós duas, de agosto a dezembro bordando o vestido. (risos)

(40:50) P1 – Você que bordou tudo?

R1 – Não tudo, ela e eu. Meio a meio. (risos) Não vamos dizer que foi tudo eu.

(40:59) P1 – E você já estava nas Artes Plásticas, ou não?

R1 – Já, porque eu entrei em... quando eu saí da Inglaterra, eu entrei em Artes Plásticas, eu sou da primeira turma, entrei em 1968. Aí eu fui embora, aí voltei, aí fiz um ano, aí fui embora, voltei, aí eu casei, fui embora, voltei. (risos)

(41:14) P1 – Você trancava?

R1 – Eu levei uns cinco anos pra fazer a faculdade… não, sei lá quantos, seis, mais de cinco anos. Muito mais, porque eu entrei em 1968 e me formei quando a Camilla nasceu, em 1975. É, oito anos (risos) pra fazer a faculdade.

(41:31) P1 – E como foi ir pra Alemanha com seu marido, morar lá?

R1 – Na Alemanha?

(41:37) P1 – É.

R1 – Não mudou muito. Eu falava suíço e alemão, fui aprender a falar alemão. Aí eu já estava trabalhando na Rolex, porque o ‘cara’, meu tio, falou assim: “Você vem, já que você não quer fazer Artes Plásticas...”, “Não, eu quero fazer Artes Plásticas”, “Já que você não vai ser artista” “Não, eu quero ser artista”, “Você vai montar o ateliê da Rolex”, porque eles tinham uma pessoa da Omega, que veio, da Omega, sei lá, da Suíça, pra fazer o ateliê. Passou dois meses, a mulher saiu daqui, porque achou horroroso, que não dava pra ela ficar, foi embora, aí ele falou: “Agora você faz o ateliê”. Falei: “Mas eu não sei nada”, “Então você vai pra Suíça”. Aí eu fiquei três meses na Suíça, no meio desse ano de 1972, que eu conheci meu marido, fiquei três meses na Suíça e dois na Argentina. Quer dizer, já não me via muito, (risos) aí a minha nora fala: “Seu casamento só dá certo porque você nunca está em casa”. (risos) Aí fiquei três meses na Suíça, aprendi como era pra fazer o display, aí voltei, aí eu fui pra Argentina, pra aprender o que era na América Latina, voltei, aí a gente foi. E aí, quando eu cheguei na Alemanha, eu fiz um curso, mas você tinha que trabalhar numa loja, então trabalhei na loja, na época, tipo o Mappin, uma loja grandona e eu era forradora, só ficava forrando e pendurando arame, só. Passei um ano forrando vitrina, pendurando arame e aí achei uma amiga, conheci uma francesa lá, aí a gente também começou a fazer bagunça. Eu lembro que uma vez tinha Dia dos Namorados, não sei o que, penduraram um monte de coisa de um jeito, nós penduramos tudo ao contrário, (risos) aí o ‘cara’ falou assim pra gente: “Vocês penduraram tudo ao contrário, isso é coisa de francês, mas eu acho que está melhor que os alemães”, (risos) que a gente não fez errado. Quer dizer, a gente fez diferente do que era o projeto, mas não ficou ruim, ficou bom. E aí que eu aprendi a fazer vitrina, nesse...

(43:27) P1 – Lá ‘fora’?

R1 – É. Aqui um pouco e lá ‘fora’. Quer dizer, aqui, na Suíça, na Argentina e depois na Alemanha.

(43:35) P1 – E como que foi desenrolando? Morando fora eu sei que teve vários momentos, aí você voltava a trabalhar?

R1 – Não. Depois que as crianças nasceram, a Camilla nasceu em 1975, de 1975 até ela fazer uns oito anos a gente não viajou. Quer dizer, eu não viajei, ele viajava, Mihai, porque ele trabalha com trem, então ele ficou um ano no Japão, a gente estava casado, ele ficou no Japão, depois lá na Alemanha, depois nos Estados Unidos. Então ele ficava viajando e eu ficava aqui. E aí fiquei fazendo vitrina. Aí a minha meta era fazer 1500 vitrinas, quando eu cheguei nas 1500, falei: “Agora eu não vou mais contar”. Então, eu não conto. Agora a gente não precisa mais contar, porque agora na Lupo perguntaram: “Quantas vitrina você fez?”, “Não sei. Mil e quinhentas eu sei que eu fiz, depois é só ‘lucro’”. Mas aí, sei lá, eu fui fazendo. Eu sempre acho que eu não estou fazendo nada. Então, esses dias aí eu já estava falando pra eles: “Eu não estou fazendo nada” e hoje apareceu vocês, agora vai aparecer exposição na FAM (Faculdade das Américas), aí apareceu o colóquio pra me convidar pra uma mesa e (risos) agora já estou mais satisfeita, porque tem coisa pra eu fazer. (risos)

(44:44) P1 – Mas você sempre trabalhou com vitrina?

R1 – Sempre.

(44:47) P1 – E teve, ao longo desses anos de trabalho, algumas marcantes pra você?

R1 – Teve acidentes. Por exemplo, eu fui ligar um neon lá no Anhembi, era não sei quantos metros de altura, subi na escada, fui ligar o neon, o ‘cara’ não desligou, eu fiquei lá pendurada com a tesoura assim, (risos) o ‘cara’ assim, aí eu saí tremendo. Então, aventuras. Uma vez eu estava fazendo estande de arroz, o ‘cara’ falou assim: “Pega o saco” e foi pondo. “Vai mais um”. Quando foi mais um, eu caí dentro de um poço lá, (risos) com os arrozes em cima, toda ferrada, lá dentro. Então, algumas coisas assim. Uma vez eu estava cortando na DuPont, eu lembro, um tecido no forro, cortando, cortando, cortando e cortei o dedo junto. (risos) Um monte de bobagens, [eu] faço. Agora, a vitrina que eu acho que foi mais impactante foi uma que eu fiz no Shopping Iguatemi, que não existe mais a loja, era Ladane, uma grega e ela só queria vitrina diferente. Então, uma vez no Dia das Mães, ela falou: “Faz uma vitrina bem diferente”. Aí eu comprei aquelas calcinhas sexys, com buraquinho, com pelinho, não sei o que, a gente pendurou e aí todo dia ela me telefona: “Traz mais calcinha”, porque o ‘cara’ vinha, comprava a joia e queria a calcinha e (risos) a vitrina foi desmontando. Depois teve um dia que o shopping falou que era indecente, mandou tirar tudo. E a outra vez eu fiz uma vitrina só de latinha, que eu enrolei de amarelo, laranja, pink e aí eu saí do Shopping Iguatemi, ele não era desse jeito, ele era diferente, todo lajotinha, baixinho, aí o guarda me segurou, eu falei: “O que houve?”, “Você assaltou a loja”. Eu falei: “Eu assaltei a loja?”. (risos) Aí ele falou: “Vamos lá”. Falei: “Vamos”. Aí tinha entrado uns ‘caras’ atrás de mim, com malinha da Cartier, falando que era da Cartier, que ela vendia Cartier também, puseram tudo dentro da coisa e foram embora, só que eles acharam que era eu que tinha ido embora e não os ‘caras’. Foi um assalto que fizeram e eu fiquei meio de... aí tudo bem, não deu nada, mas outra vez, em Monte Cristo também, no Shopping Iguatemi, eu estava lá arrumando a vitrina, antes de abrir a loja, sei lá, umas nove, não sei, estava lá colocando os relógios, de vez em quando colocava umas joias junto e tinha colocado uns brincos de brilhante com anel, aí a mulher falou assim: “Traz aqui os brilhantes, porque tem essa cliente veio aqui com um conserto, ela quer ver o brilhante”. Aí foi lá, a mulher viu, aí de repente ela falou assim: “Cadê o brilhante?”. Eu falei: “Te dei”, “Cadê o brilhante?”. Bom, fim da história: chamaram a polícia, a mulher tinha engolido o brilhante, fomos todo mundo pra delegacia, esperar a mulher fazer, né, pra gente poder dizer que ela que tinha engolido o brilhante. (risos)

(47:47) P1 – Meu Deus!

R1 – Tem umas coisas engraçadas. (risos)

(47:53) P1 – E sempre diferentes marcas você trabalhava?

R1 – Não, porque a Rolex tem display em várias lojas. Eram 150 lojas que eu fazia. Aqui em São Paulo eu montava. Do interior, a gente reformava e mandava outro. Mas em Salvador, Rio, São Paulo, Curitiba, a gente fazia. Aconteceram algumas coisas engraçadas, não sei, algumas essas daí. (risos)

(48:22) P2 – Eu queria te perguntar dessa época de infância, juventude, que você sempre morou nessa região. Mudou muita coisa?

R1 – O Pacaembu?

(48:31) P2 – É.

R1 – Não. O Pacaembu está igualzinho, não mudou nada. Está tudo igual. Acho que é um dos poucos bairros que continuam igual, mas aí acho que tem um negócio que chama Vizinhança do Pacaembu, Amigos do Pacaembu e não sei o que, Solidariedade não sei de onde, da polícia, então acho que todo mundo é do bairro e tenta deixar o bairro mais ou menos igual. Acho que não mudou muito, não, porque é mais ou menos igual.

(48:56) P2 – E você saía muito por São Paulo?

R1 – Você acha, fazendo vitrina? Eu fazia vitrina. Meu pai tinha umas lojas de curtume lá no Brás, então daqui pro Brás eu sei tudo de cor e meus filhos estudavam no Porto Seguro. Então, eu fazia uns cem, 110 quilômetros por dia, porque ia na Rolex, da Rolex eu ia pro Brás, do Brás eu ia pro Porto Seguro; do Porto Seguro, eu voltava. Pra facilitar, tinha dois filhos de manhã e dois à tarde, pra não brigar. Então, era ótimo! (risos) Não, conhecer conheço bem, tanto é que a Andreia, que trabalhou comigo, falou assim: “Não, a ‘Sylvia Waze’, vamos lá, porque eu só confio em você”. (risos) Mas pro lado de cá, se você me pedir pra Santo Amaro, aí eu não sei.

(49:38) P1 – E lazer, o que você gostava de fazer, jovem?

R1 – Andar a cavalo. (risos) E joguei badminton, fui campeã de badminton muito tempo. Era cavalo e badminton, só.

(49:51) P1 – Como você se sentia, no cavalo?

R1 – Liberdade total. (risos) Não, eu também fiz várias asneiras a cavalo, de afogar cavalo, de derrubar, de cair. Não, várias bobagens. Mas nunca tive nada, nenhum acidente sério. Tudo era a cavalo, ia pra Suíça e também andava a cavalo. Aí eu velejei muito, por causa dos meus tios, mas não era assim... é legal, mas... esquiei também, é legal. (risos)

(50:22) P1 – E com o seu marido, vocês gostavam de fazer alguma coisa juntos, alguma atividade?

R1 – Ele não gosta de cavalo, ele não gosta de jogar, ele não gosta de perder. Meu pai remava e ele também rema, então o negócio dele é remar. É legal olhar, de vez em quando, mas ‘deu’. (risos) Não, a gente saiu muito e o Mihai é roqueiro também. Quer dizer, gosta de rock. Então, tudo quanto é show de rock ele vai, desde que a gente casou. Eu lembro… quem foi? Quando teve a Olimpíada lá na Alemanha, a gente estava lá e logo depois teve um show, acho que Jethro Tull, pode ser, Led Zeppelin, algum desses, assim. Então, a gente ia em todos esses shows. Eu fui em todos, todos. Só não fui da Madonna, que ele não gosta, mas os outros, shows de rock. Teve uma vez que teve o Bad Religion aqui em São Paulo, acho que não faz muito tempo, aí veio um amigo da minha filha, falou: “O que você está fazendo aqui, ‘tia’?”. Eu falei: “Olha lá. O garoto do rock está ali”. (risos) E ele quer ficar lá na frente, não pensa que é aqui no fundo, é lá na frente. Então, música... a gente viajou muito com os meninos, acho que o Brasil inteiro, muito, mas só pro sul, porque ele não gosta do nordeste. Aí eu tenho um filho que mora na Bahia, aí ele, toda vez que vai pra Bahia: “Pra Bahia? Vou ter que ir pra Bahia”, “Vamos pra Bahia”. (risos) Aí a gente tem que fazer trilha, porque como ele não gosta de praia, a gente vai pra trilha ainda.

(51:46) P1 – Ele não gosta de praia?

R1 – Nós vamos agora em junho de novo, fazer trilha.

(51:53) P1 – Uau! E como foi se tornar mãe?

R1 – Ai, acho que meio automático. (risos) Ele é filho único, então ele queria quatro filhos. Aí nasceu Camilla.. antes, logo que a gente casou, ele falou: “Vou casar, está vendo aquela menina? Ela chama Camilla, eu gosto dela, ela é bonita e a nossa primeira filha vai se chamar Camilla”. Então, foi assim: “Tá bom”. (risos) Aí chamou Camilla. Depois, em seguida, eu falei: “Camilla sozinha não dá”. Então, a Camilla e a Lillian têm um ano de diferença, depois a Lillian com o Lucas tem dois e o Lucas com o Matheus têm um ano e meio. Tudo pertinho. Que eu falei também: “Vamos encerrar o assunto logo”. Com trinta anos, eu tinha os quatro.

(52:33) P1 – Uau! E como foi gravidez, mudou muito sua vida, ou não?

R1 – Não. Andei a cavalo até o quinto mês, sempre, continuei fazendo bagunça, continuei caindo. Porque eu caio, me ‘arrebento’ toda hora. Sei lá, não mudou nada. Acho que foi no automático. (risos)

(52:55) P1 – E vocês gostavam de fazer alguma coisa juntos, tem recordações...

R1 – Não, meus filhos, até a gente... porque a gente ‘fugiu’ de casa em 2000. Ele foi convidado pra trabalhar na França e falou: “Tchau, vocês ficam aí e nós vamos pra França”. Aí deixamos os quatro aqui e fomos pra França. (risos) Aí a gente foi pra França. O que você me perguntou? Agora eu me perdi.

(53:15) P1 – Se vocês faziam, gostavam de fazer alguma...

R1 – Não, até a gente ir embora, só tiravam férias com a gente. Parecia tudo colado. E a gente viajou muito, a gente fez muita aventura. Foi pra Abrolhos quando ninguém ia, foi pra Bonito quando ninguém ia, já ______ no lugar, já fizemos um monte de besteira, também. A gente ia muito pra praia. Pra praia, mas pra fazer trilha, entendeu? _____ de São Paulo, mas pra fazer trilha. Então, ele gosta de fazer trilha, não joga baralho, nada, porque se ele perder, ele morre. Então, não joga nada. (risos)

(53:55) P1 – E seus filhos?

R1 – Ai, é muito duro ser filho meu e do meu marido, eu acho.

(54:01) P1 – Por quê?

R1 – Ai, porque a gente é certinho demais, tudo dá certo, a gente faz dez milhões de coisas. Ele está com 75. Na França, ele trabalhava das oito às cinco; agora que a gente chegou aqui, ele trabalha das cinco às oito. Só mudou a hora. (risos) Não, ele trabalha muito, faz muito esporte, todos os nossos filhos foram obrigados a fazer esporte, a gente fez cada um tinha que fazer um esporte, não entre eles. Então, a Lillian fez esgrima, a Camila fez ginástica olímpica, o Matheus fez badminton comigo um tempo e basquete e o Lucas fez basquete e remo. Então, todo mundo tinha que fazer esporte, até dezoito anos não tinha... cinco horas da manhã tem que fazer esporte, ir pro clube, não tem conversa: “Às sete entra no colégio, aí é ‘problema de vocês’”. Fim de semana tem que competir, então eles estavam acostumados. Aí a Camila fez Poli, o Lucas fez gastronomia na Austrália, a Lillian fez arquitetura e o Matheus fez engenharia, mas fez porque o meu marido obrigou, porque ele não queria fazer nada. Ele entrou em Matemática em primeiro lugar, falou: “Você não [vai] fazer Matemática, é muito fácil. Pode fazer engenharia, não quero nem saber”, aí teve que fazer engenharia. Não tem muita discussão. (risos) Ai, eu acho que é difícil ser filho nosso. De um lado é difícil. Apesar que eles não ‘desgrudam’, então alguma coisa é boa, também, mas eu acho que não é muito fácil. É muita exigência. E não tem assim: “Não vou trabalhar hoje, porque é sábado”, “Como é que é? Não escutei”. (risos)

(55:33) P1 – E como foi esse momento deles saírem de casa?

R1 – Não, nós que saímos.

(55:37) P1 – Eles, os quatro, ficaram juntos um tempão?

R1 – Ficaram [por] doze anos. A gente ficou doze anos na França, eles ficaram, cada um ‘se virou’.

(55:44) P1 – Vocês ficaram doze anos na França? Como foi isso? Vocês foram...

R2 – O legal é a volta. Mas o legal é quando vocês voltam pra cá e como eles estavam morando.

R1 – É, porque a gente acabou voltando, porque o Mihai falou: “Não, os filhos estão em São Paulo, vamos voltar”. A gente chegou, (risos) foi todo mundo embora. A Lillian foi morar, casou na França; o Lucas mudou agora pra Versailles, também na França; o Mateus, na Bahia, e nós aqui. Então, no fim, só ficou a Camilla. Mas a gente foi embora e ele falou assim: “Todo mundo é grande, todo mundo na faculdade, ‘se virem’. Tem casa, empregada, dinheiro, carro, ‘se virem’” e eles ‘se viraram’. Acho que foi bom.

R2 – Conta da parte que tinha gente morando.

R1 – A minha casa parecia um...

(56:35) P1 – Nessa casa aqui?

R1 – É, porque a gente foi embora em 2000 e ‘largou’ os meninos aqui. Aí a Camilla chamou um pessoal da Natura, que trabalhava com ela, pra morar aqui; a outra chamou um casal com um bebê; a outra tinha cachorro. Eu chegava aqui, eu não sabia o que estava acontecendo na minha casa. Não, uma ‘zona’ total. Tanto é que quando eu cheguei, em 2014, eu tive que reformar a casa, porque (risos) a casa estava horrível. Não, ninguém mexeu nas coisas, mas estava tudo se acabando, sabe? Mas eles se divertiram. (risos) Com namorado, sem namorado, com noivo, sem noivo e a gente não estava aqui, então...

(57:10) P1 – E como foi passar esse tempo na França? Lá você estava trabalhando, também?

R1 – Não. Eu fui... ele que foi trabalhar, eu não trabalhei, mas aí a Rolex patrocina uma escola na Suíça, de visual merchandising, que é de 2013, aí o diretor de lá falou: “Você vai falar com fulano e você vai lá e dar aula lá”. Aí eu cheguei lá e fui aceita pra dar aula, não sei se eles mandaram, eu não sei muito bem, mas eu sei que dei aula até 2012 lá e aí, quando eu estava lá, eu comecei a loja da Natura, porque a Natura não tinha loja e eu sou amiga de um dos donos e aí ele falou: “Não, Sylvia, você está aí, você vai fazer a loja da Natura”. Aí eu fiz a loja da Natura, a primeira loja, aí eu dava aula nessa escola uma semana por mês, aí eu ficava o dia inteiro dando aula e era uma escola que é bem legal, porque a escola trabalha como uma agência. Então, por exemplo, eu era... fazia pesquisa de tendências, joalherias e alto luxo. E aí, por exemplo: “Vamos...” e a escola trabalhava com uma marca qualquer, que seja carro, Renault, Louis Vuitton, sei lá, Hugo Boss e aí a gente tinha que fazer um projeto pra essa marca e a marca pagava tudo pra escola, então eu pegava esses doze alunos: “Olha, a gente tem que desenvolver um projeto, sei lá, pro Japão”. Aí a gente foi pro Japão, ficou dez dias no Japão e eu que organizava quem a gente vai ver, visitar. Não falo japonês, mas entendo... quer dizer, entendo por causa do meu marido, eu não sei nada de japonês, mas eu ‘me virava’ lá. Aí depois a gente ficou dez dias em Nova Iorque, dez dias na Holanda, dez dias na China, dez dias na Índia. Então, eu era a fulana que levava os alunos, porque já estava escolada pra sair, pra viajar e aí eu ficava procurando o que estava acontecendo em tal lugar, que tinha a ver com aquela marca que a gente estava trabalhando.

(59:01) P1 – Uau! Teve alguma turma muito marcante?

R1 – Não. Os suíços são todos ótimos. São doze alunos, tudo certinho, você fala assim: “Nós vamos em tal lugar, todo mundo veste preto, não pode falar, não pode levar mochila”, todo mundo... (risos) até hoje tem aluno que me segue. Teve hoje mesmo [uma] aluna que me escreveu e falou: “Sylvia, eu vou lá pro seu apartamento a semana que vem”. Eu falei: “Pode ir”. Lá em Paris, que a gente deixou apartamento lá, mas eu encontrei com ela, sei lá, em 2004, 2005, sei lá quando. Então, todo mundo acaba me escrevendo: “Sylvia, eu estou fazendo não sei o que, você sabe alguma coisa?”. Então, eu tenho contato ainda de algumas pessoas, alguns alunos, até hoje, da Lupo, ou de outros, a gente tem os contatos sempre. É porque eu também fico circulando, aí as pessoas veem: “A Sylvia está lá, vamos perguntar?”.

(59:50) P1 – ‘Antenada’.

R1 – É.

(59:53) P1 – E como foi recuperar sua casa, depois?

R1 – Depois da reforma? Não, agora tudo bem, (risos) porque quando eu cheguei aqui, eu falei: “Ai!”. A gente teve que morar... teve um dia que caiu não sei se foi o forro, eu sei que a gente teve que mudar na, [pra] casa de uma amiga, voltar, porque nossa, não. No fim, a casa ficou igual, não mudou muito, mas estava muito ‘zoneada’.

(01:00:16) P1 – Mas daí vocês falaram: “Agora cada um [na sua] ‘área’”?

R1 – Não. Quando a gente chegou só estava a Camilla aqui. Ela tinha ido trabalhar na Suíça e tinha acabado de voltar. O Matheus já tinha ‘arrumado’ a paulista, casou. O Lucas ‘arrumou’ outra, já tinha ido embora pra Bahia, mas ele estava no Sofitel e a Lillian foi trabalhar comigo na França, no Porto, que eu tinha um cliente grande no Porto, a Gant, aí ela ficou, depois ela foi pra França, ‘arrumou’ namorado lá e casou lá.

(01:00:46) P1 – E como foi se tornar avó?

R1 – Ai, que nem a outra, ela falou: segunda mãe, segunda vez [como] mãe. Não, vó é bem legal, porque aí não precisa fazer lição, não precisa dar bronca, vamos fazer bagunça, vamos fazer isso. Tanto é que a Maitê estava aqui ontem: “Que lição você tem?”, “Tem cinco lições”, “Qual é a lição legal?”, “Essa aqui, de desenho, de colagem e essa de inglês, que tem que desenhar”, “Então essas nós vamos fazer, as outras nós não vamos fazer”. (risos) Então, é assim: os meninos também, já têm dezoito e dezenove anos, os meus netos mais velhos, mas eles me ligam e falam: “Sylvia, a gente tem que fazer não sei o quê. A gente quer ir na feira japonesa quando você chegar”, porque aí a Sylvia banca. “Sylvia, eu quero aquela roupa que minha mãe não quer comprar, porque é de uma marca que é meio...”. Eles gostam dessas coisas meio diferentes, que sabem que eu vou atrás, então eles me pedem pra fazer programa diferente, não os do dia a dia.

(01:01:39) P1 – Que programas que vocês fazem?

R1 – Uma vez eu fui em um... teve uns artistas, agora em novembro, pegaram um prédio, invadiram um prédio de quatro, cinco andares, fizeram um monte de arte nas paredes e cada quarto, ou cada apartamento virou um ateliê de artista, aí lá fui eu com ele, mas bem grunge, bem aquelas coisas que ninguém vai.

(01:02:01) P1 – Lá no Centro?

R1 – Não, não é no Centro, não, é perto de Montmartre, é meio artista. O Arthur queria ir numa feira japonesa fora de Paris. Aí pega o carro, leva, porque ele não quer dirigir, então vai a Sylvia levar. Aí o outro queria uma roupa de uma marca que eu não sei te dizer o nome, é um s, k, ö, e é num beco, você tem que fazer fila pra entrar e você tem que gastar pelo menos cem euros, senão você não pode entrar. Então, essas coisas assim eles falam: “Chama a vó, que a vó vai”. (risos)

(01:02:40) R2 – Mas eles não chamam de vó.

R1 – (risos) Ninguém me chama. Eu sou Sy pros filhos e pros netos, pra todo mundo. Não tem vó e não tem mãe. Aqueles trotes: “Mããããe”, não ‘colam’.

(01:02:55) P2 – Por quê? Foi você que estabeleceu isso?

R1 – Não, foi a Camilla, quando era pequena, bem pequenininha, começando a falar: “Quantas Sylvias têm no mundo?”. Eu falei: “Um monte”, “Quantas mães têm no mundo?”, “Um monte”, “Tem mais Sy, ou mais mãe?”. Eu falei: “Tem mais mãe”, “Então eu vou te chamar de Sy”. Aí a primeira, aí o resto...

(01:03:15) P1 – E como foi o batizado dos seus filhos, esse momento? Na verdade, eu queria, se você puder contar, quem foram as pessoas que usaram o mandrião, contar um pouco pra gente e como ele chegou até você, como você se tornou a guardiã desse...

R1 – Acho que a bisa deu pros filhos... não, deu pros netos, e aí, como a minha mãe era a caçula, talvez, não sei por que, ela ficou com esse vestido, esse mandrião, que aí só batizou uma prima minha com esse mandrião depois, em 1941, que era acho que a primeira bisneta, que aí a minha mãe era meio... acho que mais por ser religiosa, pelo mandrião ter uma história na família, por ter essa cruz que acompanha o mandrião. Então, eu acho que a minha mãe tinha um sentimento que aquilo era uma coisa preciosa, como se fosse uma joia. Eu acho que ela é que tinha essa preocupação. Aí nós fomos batizados e ela sempre falava: “Olha, tem que guardar o mandrião, tem que lavar, não pode engomar, tem que guardar sem passar, tem que guardar no papel azul, essa é a caixa”. Então, acho que ela, vamos dizer... existia, mas ela confirmou aquilo: isso tem que existir e tem que continuar. E aí, quando meus filhos nasceram, ela falou assim: “Tem que batizar com o mandrião”. Aí chama passadeira. E pra ela era todo um ritual. Tinha que pôr na sala, tinha que... não passadeira, mas ela punha uma fralda, um lençol e aí tinha que ficar passando. Tanto é que a beiradinha ali, ó... lembra aquele negócio que fazia permanente, de ferro? Tinha que passar isso no barrado inteiro, pra ficar todo ondulado e ficava aqui tudo... e eu falava: “Mas pica, vó”, “Não interessa. Criança sofre duas vezes: quando nasce e quando põe o mandrião”. (risos) Era assim. E aí eu acho que é por causa disso que... minha mãe fazia o maior... era ‘o’ evento. Acho que foi mais que o casamento, era o batizado, pra ela. E a gente acho que... eu peguei, porque a minha irmã não teve filhos e faleceu cedo, então ‘caiu’ pra mim: é essa joia que você tem que manter. E quando eu levei pra Suíça, que a Lér, a Alice e o Arthur e o Julian foram batizados na Suíça, que a gente foi na igreja da minha mãe, aí todas as primas vêm, aí todo mundo fala: “É o vestido que sua mãe usou no batizado”. Então, acho que meio que une emocionalmente as pessoas nesse momento do batizado, por ser na igreja da família, por ser esse vestido que passou por várias gerações. É que nem você tem uma aliança, a coroa. Sei lá, é um elemento que faz parte da história. Não sei agora, daqui pra frente, como é que vai ser, não sei como meus filhos vão pegar isso. Talvez a Lillian, que mora na França, seja mais... ou o Lucas, porque o Matheus não, não quer batizar, nada. Ele está lá na Bahia e a mulher dele é (risos) mais assim, ‘desligada’ e a Camila também acho que não. Então, eu acho que talvez sejam os dois franceses que vão querer continuar com isso, ainda mais que o Lucas preza. Eles foram batizados, depois foram crismados, então ele... porque a mulher dele é católica, então foi mais pro católico. Talvez. Não sei. Não sei o que vai acontecer, a gente não sabe. (risos)

(01:06:54) P1 – E você lembra do dia que você recebeu esse mandrião, que você começou a cuidar dele?

R1 – Não. Eu só lembro dessa primeira vez, na sala da casa da minha mãe, que ela fez todo um show: “Vamos tirar a joia da coroa?”. Então, põe aquela mesa, o pano, chama a passadeira, põe a goma, então eu só lembro disso e aí, no dia do batizado, ela falou assim: “Eu que vou ser a primeira a carregar essa menina com o vestido”.

(01:07:21) P1 – Era você?

R1 – Não, ela, minha mãe, carregar a Camilla, que é a primeira neta. “Eu que vou levar a Camilla, não sei o quê”. Pra ela era muito importante, talvez mais que pra mim. No fim, pra mim, ficou por causa da sequência.

(01:07:38) P2 – Qual é a origem do mandrião? De onde... ele veio da Suíça mesmo?

R1 – Ele é suíço, porque a família da minha mãe é toda de Genebra, de Grindelwald. Quer dizer, o meio da Suíça e Genebra. Eu acho que essa minha bisavó deve ter mandado fazer pra primeira neta. Era a primeira neta dela, tante Georgette. Então, ela deve ter mandado... imagino, porque acho que, na época, todo mundo usava e depois ainda usava aquela touquinha amarrada, que hoje a gente não usa. Então, imagino que deve ter sido. Talvez eles não tinham na família e ela fez. Isso eu não sei. A história pra trás, o back eu não sei.

(01:08:17) P2 – Você sabe o ano, mais ou menos?

R1 – Em 1905 [foi] a primeira batizada, que é a Georgette Stern. Depois é Germaine, em 1911; aí minha madrinha, em 1915; aí minha mãe, em 1917; aí a minha prima, em 1941, que é a primeira bisneta. Depois acho que minha mãe ‘catou’ o vestido e falou: “Agora é meu”. (risos)

(01:08:43) P2 – E era comum ser desse jeito assim mesmo, com os babadinhos, comprido?

R1 – Eu acho, porque você viu o batizado dos príncipes lá, do rei Charles? Todo mundo tinha um negócio... aí minha nora: “Olha, é igualzinho o seu, pode pôr no museu”. Falei: “Não, não vai pro museu, não, vai ficar aqui em casa”. Não, eu acho que é, porque essa renda do meio, onde tem as florezinhas é típico suíço, aquelas florezinhas edelvais, suíças. Aí as nesgas eu acho que é uma coisa que era de época, fazer vestidinho com nesga, camisa com nesga, lembra? 1800, 1900 todo mundo usava aquelas blusinhas toda de coisa, com rendinha. E a renda de baixo, e aqui é bem suíça. O resto eu acho que é uma coisa que todo mundo fazia.

(01:09:33) P1 – E foi após o falecimento da sua mãe que chegou, ficou com você?

R1 – Não. Quando nasceu a minha primeira neta, que minha mãe trouxe. Quer dizer, minha mãe já estava com o vestido. Não sei. Não, quando eu fui batizada ela deve ter trazido da Suíça e ficou segurando o vestido, aí quando ela teve a primeira neta, ela falou: “Agora é o momento”.

(01:09:53) P1 – E ela te ‘passou o bastão’?

R1 – É.

(01:09:56) P1 – Hum, na neta? Entendi.

R1 – Na neta, é, a Camilla, que é em 1975 que ela nasceu.

(01:10:03) P1 – Que legal! E como foi? Você tem lembrança dos outros batizados? Da Camilla ela quis entrar.

R1 – É. Da Lillian urrava, porque esse negócio picava e a Lillian até hoje não pode pôr nada que pica. A Lillian urrou o tempo todo, aí minha mãe: “Ai, eu não quero segurar, que isso daqui dá muito sofrimento”. Ela não queria segurar a Lillian de jeito nenhum, então a Lillian urrou o tempo todo, aí o Lucas, ela falou de novo: “Não, agora é o primeiro neto, vou eu carregar de novo” e o Lucas era gordo, pesado, super bonzinho, mas até hoje ele é gordo, pesado e bonzinho e ela falou: “O segundo neto, eu que carrego”. Lá estava ela com o neto. E no Matheus eu não lembro. O quarto filho, coitado, a gente não lembra de nada: quando ele parou de chupar chupeta, quando ele andou, nada. (risos)

(01:10:54) P1 – Caramba! É muita história do mandrião. E seu marido, a família do seu marido também já usou?

R1 – Não. A família dele não usou ninguém e a minha sogra... é porque ele nasceu em 1947, então eles fugiram da Alemanha pra cá sem nada, vieram com a bolsa na mão, então eles não tinham nenhuma memória, eles tinham algumas fotos que depois ele foi lá recuperar, que eu até deixei ali, que é o batizado da mãe dele. Pra mãe dele também era importante o batizado, porque ela também tinha sido batizada com mandrião, mas ela perdeu tudo com o negócio de guerra, então...

(01:11:33) P2 – Você falou que eles fugiram?

R1 – Não é que ele fugiu. Em 1947 tinha acabado, mas não tinha emprego e ele era romeno, o marido da minha sogra. Ele tinha feito engenharia eletrônica na Romênia e estava fazendo engenharia química na Alemanha, que precisava, aí com a guerra não o deixaram voltar pra Alemanha e ele perdeu o passaporte, eles ficaram apátridas, e aí, como apátrida, não tinha emprego, aí ele tentou e conseguiu emprego na Philips, aqui no Brasil, aí ele veio pra cá. Por causa disso que eles vieram, mas eles eram bem tradicionais também, mas bem luteranos. Depois a gente foi algumas vezes pra lá, encontrar com os pais, com tudo, e eles eram bem, todos com mandriões, mas aí eu não sei a história deles lá, mas você via todas as fotos com o mandrião, tudo.

(01:12:21) P1 – Todo mundo que usa tem o nome bordado?

R1 – Tem.

(01:12:26) P1 – Como que é? Qual é o ritual?

R1 – Não, isso acho que minha mãe que deve ter feito, eu acho que minha mãe que fez: “Vamos pôr aqui, pra não esquecer quem foi batizado”. Aí ela começou e eu continuei.

(01:12:38) P1 – E tem de todo mundo?

R1 – Tem de todo mundo.

(01:12:40) P1 – Várias gerações.

R1 – É, porque seria a geração da minha mãe, a minha, dos meus filhos e meus netos, quatro.

(01:12:52) P2 – E onde que está guardado?

R1 – Posso levantar? Aqui, ó.

(01:13:02) P1 – Mostra pra gente a fita.

R1 - Mais perto? Ó: Georgette, 1904 e Adrienne 1917. A fita está horrorosa, um dia eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Aí o último é o Frank, 2017. Aí tem Germaine, 1950. Essa fitinha está meio horrorosa, vamos combinar? Julian, 2010. Alice, 2012. Maitê, 2014. Está faltando meus filhos agora. Léa, 2015. Ó, está até estourando aqui. Anne, 1941. Nicole, 1952. Camilla, 1975. Lillian, 1976. Lucas, 1979. Matheus, 1981. E o Pedro, que foi afilhado do meu marido, 1982. O último aqui é o Arthur, 2004. Aí eu continuei, apesar que essa rendinha está até estourada aqui, vou ter que dar um ‘truque’ aqui, um dia.

(01:14:42) P1 – Você estava comentando que virou um símbolo pra sua família, uma joia esse mandrião. Qual a importância dele pra você?

R1 – Primeiro, quando a gente vai passar assim, é o maior amor, fica tomando cuidado: “Não posso rasgar, não posso puxar”. Então, a gente fica assim e acho que vira uma peça que vai contando a história da família sem querer, o mandrião conta sozinho a história, não precisa eu estar contando. Ele vai contando a história. E eu acho que é legal, porque a minha sogra, que não tinha isso na família dela... quer dizer, tinha o mandrião, mas não tinha essa história, ela fez um forro, porque ele era um forro branco, ela fez um forro rosa na mão, tudo costuradinho na mão, rosa pras meninas, aí fez azul pros meninos, então a gente continuou. Quer dizer, cada um vai acrescentando alguma coisa: um nome, um forro; é uma coisinha. Só que eu acho que tem que lavar, pendurar. Agora, por exemplo, lavei e engomei pra usar, agora, amanhã, eu o lavo e vou guardar sem goma, sem passar, porque diz que não pode guardar passado, ou engomado, que ele amarela. Haja o exemplo, que isso aqui está tudo amarelo. Deve ser por isso, imagino.

(01:15:51) P1 – Quais são os cuidados que você tem? O que você aprendeu?

R1 – Aprendi que eu tenho que lavar na bacia e você não pode lavar e pendurar, tem que lavar assim e deixar secar reto, em cima de uma toalha, porque eu acho que senão a renda vai rasgando, que vai pesando, passa e depois você pendura. Eu uso aquele dia do batizado, hoje aqui e depois volta deitado. Talvez até a temperatura aqui não seria ideal. Seria ideal que estivesse uma temperatura mais estável, sem umidade, não sei o que, mas também não posso fazer tudo.

(01:16:27) P2 – Mesmo com a lavagem, ainda tem um cheiro característico?

R1 – Não. Eu sou horrível com cheiro, porque eu não uso perfume, maquiagem, nada e eu detesto cheiro. Não, não tem cheiro de nada, porque se tiver cheiro eu acho que eu morro. (risos)

(01:16:44) P1 – E você estava contando outro dia que durante a pandemia você foi estudar como preservar, guardar corretamente, porque eu sei que você não tem só esse mandrião. Que outras peças você tem?

R1 – É. Da minha mãe, eu tenho aquele vestido de um ano dela e um vestido de cinco anos, que até eu acho que são diferentes pelo bordado, é um tipo de bordado que acho que a gente nem vê hoje: uma minhoquinha que parece... como eu vou falar? Uma fitinha enrolada e bordada por cima. O outro é aquele cor de rosa, o recorte também, com as manguinhas meio estranhas, aquela saia no meio do vestido, então fora esses eu tenho mais... deu 170 peças, porque eu fiz esse curso de restauro e guardei as coisas deitadinhas, como deve: os vestidos, as saias, o que eu consegui, luva, bolsa, um monte de coisa.

(01:17:36) P1 – Tudo da sua mãe?

R – Tudo da minha mãe. Tem uma fantasia de prata da minha avó, de 1910, mas que também é ‘detonada’, aí tem umas roupas da década de quarenta, umas de cinquenta, umas de sessenta, até acho que setenta, é o meu vestido de noiva e um outro vestido que eu guardei. Pra frente, eu não guardei nada.

(01:17:57) P1 – E por que você resolveu guardar?

R1 – Acho que minha mãe, sem querer, falou: “Guarda essas coisas aí”, porque esses vestidos da minha mãe, porquê ela guardou, não sei, porque acho que ela gostava e talvez porque você sabe que tem um... eu, até com a Ary, a gente até experimentou os vestidos. O de noiva não cabe, mas eu consegui pôr dois, ela conseguiu pôr dois e tem um que eu gosto, que é de 1949, que está até aí, que eu até uso, eu vou em festa com ele, uso numa ‘boa’, acho divertido. (risos)

(01:18:33) P1 – Até pra brincar com épocas, também. Tem um...

R1 – É, que também… porque vamos pensar: vamos consumir em termos, não é de museu, mas é um consumo de história, vamos dizer. Então, você está consumindo uma história com um vestido que era da minha avó, da minha tia, que é de 1940. Quer dizer, você pensa: “Não pode existir”, mas existe. É melhor do que ficar comprando cada vez mais, enchendo o armário de nada, sei lá. É complicado falar isso. (risos) Um consumo da história, vamos dizer.

(01:19:07) P1 – Como você achou, recebeu os diários da sua família e resolveu começar a escrever a história da sua família?

R1 – Essa eu não esperava, (risos) porque o ‘cara’ ligou, acho que era fevereiro de 2019, 2020, ele telefonou... não, escreveu uma carta pro meu marido...

(01:19:32) P1 – Quem?

R1 – Um senhor X, eu não sabia quem era. Tinha uma carta aqui, meu marido falou: “Você está na Suíça, escreveu um ‘cara’ aqui, que tem um quadro do seu avô, um diário da sua bisavó e umas cartas”. Falei: “Como? Meu avô morreu em 1930, eu não sei nem quem é”. 1930 eu nem tinha nascido, nem nada. Aí eu falei: “Qual é o telefone?”. Aí ele falou: “Tal”. Na Suíça 049 são todos celulares, então a Suíça tem seis milhões de habitantes, falei: “Onde será que é o ‘cara’?”. Também pode ser um sequestro, sei lá o que pode ser. Bizarro um ‘cara’ te ligar. Aí liguei, ele morava em Genebra, aí ele falou que era pastor calvinista, aí eu já fiquei mais calma, falei: “Não, já é uma coisa mais...”. Trabalhava em tal igreja, não era a igreja da minha mãe, e que a vizinha dele, em frente, que tinha morrido com cem anos e tinha umas coisas pra mim. E aí eu estava na casa dessa prima Florence, lá em Verbier, aí peguei outra prima Anne, a gente foi pra Genebra, eu falei: “Eu não vou sozinha, vamos juntas”. Aí fomos lá, estava o apartamento inteiro dela, que era uma tia minha, que eu não conhecia e várias coisas, você falava: “Isso aqui era da minha vó, isso eu sei que era da minha avó”. Então, tinha umas coisas que eu reconheci da minha avó e ele falou: “Você pode pegar o que você quiser, porque ela doou tudo pra Cruz Vermelha, igreja ortodoxa, igreja judaica, sinagoga judaica, igreja protestante e igreja católica”. Eu falei: “Nossa, ela quer ir pro céu”. Devia ser terrível, (risos) porque doar pra todo mundo. “E aí você pode pegar o que você quiser, só que esse quadro – que é ele aquele quadro – e essas cartas e esse diário ela pediu pra dar pra você, porque ela sabe que você existe, mas não queria te encontrar”. Porquê, eu não sei. Aí eu peguei tudo isso aí, aí eu levei um tempo, porque eu olhava e falava assim: “Gente!”. E depois tinha duas sacolas desse tamanho e eu peguei só o que era São Paulo e Zurique, que meu pai era Zurique e São Paulo. Talvez devia ter uma história muito melhor pra trazer, porque tinha muita coisa lá, mas não trouxe, azar meu. (risos)

(01:21:35) P1 – E como foi esse encontro com essa história?