Programa Conte a sua História

Depoimento de Anna M. Leal

Entrevistada por Carol Magiotti e Eliana Simonetti

São Paulo, 17/05/2018

Realização: Museu da Pessoa

PCSH_HV678_Anna M Leal

Transcrito por Eliane Miraglia

Revisado e editado por Eliana Simonetti/Viviane Aguiar

P/1 – Obrigada, Ana. Ana, boa tarde!

R – Boa tarde.

P/1 – Muito obrigada por ter vindo aqui hoje contar sua história.

R – Eu agradeço a oportunidade.

P/1 – Para começar, o seu nome completo.

R – Anna Maria Casollaro da Silva Leal.

P/1 – Data completa e local de nascimento.

R – 19 de março. Completa?

P/1 – Como a senhora preferir.

R – Então, não completa (risos).

P/1 – Por que não falar o ano, Anna?

R – Esse é um assunto particular.

P/1 – Então, está bem. O local de nascimento da senhora?

R – São Paulo. Sou paulistana. Sou da capital.

P/1 – E a senhora sabe por que seus pais escolheram o nome Anna?

R – É uma história interessante porque Anna era o nome da minha avó materna. Só que o diminutivo de Anna no italiano é Anita. Então, quando a mamãe falou: “Eu quero o nome da minha mãe!”, e Maria – que era o dela –, o meu pai foi ao cartório e registrou Anita Maria. Chegou em casa, minha mãe, como boa italiana, não aceitou e fez mudar o nome para Anna Maria. Levou um ano essa mudança. E aí mudou. Tirou o Anita e ficou Anna Maria Casollaro, de solteira.

P/1 – Seus pais contaram como foi o dia do nascimento?

R – Não. Eu sei que eu nasci num hospital. Eu e meus irmãos nascemos em hospital.

P/1 – Qual o nome dos seus pais?

R – Francisco Paulo Casollaro e Maria Luneta Casollaro.

P/1 – E você conhece um pouco da história deles? Da onde eles são?

R – Eles eram paulistas também. Nascidos na capital. Meu pai foi um funcionário das Indústrias Francisco Matarazzo. Terminou a carreira como procurador-geral do Conde Chiquinho. E a minha mãe era professora, mas nunca lecionou. Era uma mulher do lar. Aliás, uma grande mulher do lar.

P/1 – O que essa grande mulher do lar fazia para ser uma grande mulher do lar?

R - Uma grande mulher é uma boa mãe, uma boa esposa, dedicada, inteligente, sabida. Ela era coordenadora geral da família.

P/1 – A senhora sabe como eles se conheceram?

R – Eu não sei exatamente como eles se conheceram. Mas foi o grande amor da vida dela. Eles viveram juntos 54 anos. Tiveram uma “bodas de ouro” maravilhosa. Infelizmente, nas bodas de ouro, ela já estava meio adoentada. Mas o papai viveu até 94! Ele foi um homem forte mesmo.

P/1 – Além da senhora, eles tiveram outros filhos?

R – Dois filhos. Eu sou a filha do meio. Tenho uma irmã mais nova e um irmão mais velho.

P/1 – Qual o nome deles?

R – João Paulo, mais velho dois anos. E Deise Maria, a mais nova, que é cinco anos mais nova do que eu.

P/1 – A senhora conheceu seus avós?

R – A minha avó, da mamãe, eu conheci. Ela faleceu quando eu tinha dez anos. Meu avô, da minha mãe, faleceu eu tinha três anos, e é uma coisa que eu tenho na lembrança: o velório dele, que foi na casa, porque, antigamente, os velórios eram em casa. Da parte do meu pai, a minha avó, Conceição, foi ao meu casamento e viveu até... Eu tinha já o primeiro filho, e aí ela morreu. E o meu avô, o pai do papai, morreu cedo. Se eu conheci, não me lembro.

P/1 – E a senhora sabe um pouco da história dos avós de cada lado?

R – Então, da história do meu avô, eu só sei que ele era banqueiro, bancário. A história que contam é que ele emprestava dinheiro, naquele tempo, tinha muito disso, né? E a minha avó, da mamãe, infelizmente ficou 14 anos numa cadeira de rodas, paralítica. Dizem – é o que eu ouvia – que foi por causa de uma injeção mal dada, ou ela estava nervosa, eu não sei. Ela teve um derrame depois dessa injeção. Eu estou contando essa história, mas eu não sei bem como é. Eu lembro bem dela. E, do lado do meu pai, a vovó Conceição, que viveu bastante, e o meu avô, que era relojoeiro. Tinha uma loja de relógios na Avenida Rangel Pestana. E a minha avó era uma mulher do lar. Dele, eu não me lembro bem. Mas dela lembro bem, ela viveu até que eu tivesse 20 anos, mais ou menos, 21 anos.

P/1 – Só para deixar registrado o nome deles, dos dois lados.

R – Então, da minha mãe: ngelo Luneta e Ana Galano Luneta. E do meu pai era Conceição de Laurentiis, que ela fazia questão dos dois “is”, por causa de um camarada na Itália que era importante, com esses dois “is”. E o meu avô era João Casollaro. A vovó era Conceição Laurentiis Casollaro, e o vovô, João Casollaro.

P/1 – Tem alguma lembrança com essa avó com quem a senhora conviveu mais?

R – Ela era uma mulher maravilhosa. A gente gostava muito de ficar na casa dela. Eu me lembro bem – imagine quantos anos, não é? – eu lembro bem que ela era daquelas italianas que sempre tinham aquele pão italiano em casa e que ela punha assim, no peito, para cortar a fatia. Engraçado, é uma lembrança. E ela molhava com azeite para a gente comer.

P/1 – Alguma outra?

R – Lembro bem da casa onde ela morava. Ela morava no Brás. Eu gostava muito de ir. Ela tinha uma cachorrinha, que se chamava Branquinha. Dava banho na cachorrinha e pendurava no varal. Botava numa (risos) toalha e pendurava no varal a cachorrinha. Isso eu me lembro, essas coisas. São coisas da gente, para a gente lembrar mesmo. Eu era uma criança, afinal.

P/1 – E em quais situações que você ia para a casa da sua avó?

R – Sempre, sempre. A gente frequentava muito a casa da minha avó. Desta, né? Da outra não. Porque a outra, o meu avô morreu eu era pequenininha, tinha três anos e pouco. E, depois que ela ficou paralítica, ela ficava um tempo na casa de cada filha, porque era assim que se usava. Porque tinha filhas mulheres, várias, então, ela ficava um tempo na casa de cada filha. Eu me lembro bem na época em que ela estava na casa da minha tia Valentina, irmã da mamãe, porque a gente ia muito lá. Ela teve uma morte linda porque foi descansar de tarde e morreu. Quando foram chamar para o lanche, ela tinha morrido. Essa é uma morte linda, que eu até queria ter igual (risos).

P/1 – E, falando de sua infância, onde foi a casa que você passou os primeiros anos?

R – Eu sei que, quando eu fiz um ano, o meu pai, no dia do meu aniversário, entrou na primeira casa que era dele, no Tatuapé. E depois disso eu já nem me lembro bem porque quando eu tinha, se não me engano, quatro ou cinco anos, nós já mudamos para a Aclimação, na Rua Batista do Carmo, 61, que é a casa em que eu vivi até casar. E lá foi toda a minha infância.

P/1 – Conta pra gente como que era essa casa.

R – Era uma bela casa. Um sobrado, com três andares atrás e, na parte de baixo, que é onde é a entrada pela garagem, a gente brincava muito, eu e meus irmãos. Porque nós não fomos crianças de ficar na rua, nada disso. O orgulho da minha mãe era que ela botava um vestidinho na gente e ficava sem sujar durante uns dois dias pelo menos. Eu não fui menina de subir na árvore, nada disso. Fui criada assim: dentro de casa, vamos dizer. Nós tínhamos, na parte de baixo da casa, uma lojinha, que a minha mãe fez tudo de brinquedo, e a gente brincava muito lá, de vendinha, essas coisas. Foi uma época boa. De boas lembranças.

P/1 – Tinha alguma divisão de tarefas em casa?

R – Não, não. Nunca teve isso. Não tinha. Eu nunca me lembro de ter que fazer... Depois, maiorzinha, sim. Quando tinha 14, 15 anos, a gente ajudava a mamãe numa louça, em uma coisa. Quando era pequena, não. Quando era pequena, a gente tinha uma vida maravilhosa.

P/1 – E você consegue descrever para mim a casa? Desde a porta de entrada, onde ficavam as coisas?

R – Olha, a casa era um sobrado que tinha quatro degraus de granito para um alpendre. Era um alpendre com portas de vidro, que era que nem um salãozinho de inverno, uma salinha de inverno. Aí, entrava na parte da frente, na primeira parte da casa, que tinha o hall, duas salas do lado esquerdo, com lareira, e, do lado direito, uma escada de mármore de Carrara cor-de-rosa, que ia para a parte de cima da casa. E depois, em sequência desse primeiro andar, tinha uma copa, cozinha. E a parte de cima, três dormitórios, os banheiros. Era uma casa boa. Vivi nesta casa os primeiros anos de casada, porque, como eu casei nova e não podia sair de perto do papai e da mamãe, o meu pai construiu depois da cozinha – porque era um terreno bem grande –, em sequência, uma sala, uma cozinha, um banheiro, uma sala de visita e um dormitório. Mas já preparado para depois ser um salão de festa na hora em que eu saísse de lá. E lá eu tive o meu primeiro filho, lá eu perdi o meu primeiro filho, o primeiro e o segundo. Depois, eu mudei. Acho que até por causa dessas coisas todas que aconteceram. E, como já tinha sido preparada para um salão, aquela minha cozinha foi transformada numa biblioteca, e parte onde era a minha sala e o meu dormitório, que era separada por uma cortina, tirou-se tudo aquilo e virou um salão de festa grande até, era bem bonito.

P/1 – Voltando para a infância, como era a divisão dos quartos?

R – Eu e a minha irmã num, meu irmão noutro, mamãe e papai noutro. E eu era danada, gostava de ler muito, e a gente tinha em cima da cama uma luzinha, aquela bem miudinha. E o meu pai dava boa noite para os filhos, fechava as portas – que eles tinham o hábito de fechar as portas –, uma chave dentro do meu quarto e uma chave com a mamãe. Ela tinha esse hábito. E eu ficava lendo, linha por linha, com aquela luzinha. Eu fiz muito isso.

P/1 – Que livros a senhora se lembra de ter lido?

R – Ah, eu gostava de ler livro. Agora não vou me lembrar. Romances daquela época. Os Ventos Uivantes, como é?

P/1 – O Morro dos Ventos Uivantes.

R – O Morro dos Ventos Uivantes é um dos que eu li com a luzinha assim (risos). Eu já devia ter uns 13, 14 anos, né?

P/1 – E como a senhora tinha acesso a esses livros?

R – Alguma coisa comprava-se. Mas tinha a biblioteca, porque eu fui aluna do Colégio São José. Lá, nós tínhamos uma biblioteca que emprestava livro.

P/1 – E, ainda sobre a casa, como era a rotina da família?

R – Era uma rotina de família normal. Meu pai vinha almoçar em casa, porque naquele tempo se almoçava em casa. Era tudo muito corrido, porque ele trabalhava nas Indústrias Matarazzo, onde hoje é a prefeitura, naquele prédio no Viaduto do Chá. E ele vinha sempre apressado, porque tinha um horário. A minha mãe era super, hipercuidadosa. Ela deixava o prato pronto na mesa para ele não perder tempo. A gente almoçava e, depois, quando ele chegava de tarde, era sempre uma farra. Porque, na copa, tinha uma despensa. Nós nos escondíamos nessa despensa, tudo era combinado com eles, claro. E ele chegava, e a gente assustava e ele caía no chão. Era uma farra, viu? Assim eu fui criada, com amor e carinho.

P/1 – Tinha algum cardápio para os almoços e jantares?

R – Não, não. Normal, comida normal. A minha mãe era filha de italianos, cozinhava muito bem. Então, se comia muito bem. Eu nem lembro o que se comia. Mas ela cozinhava muito bem.

P/1 – Você não a acompanhava na produção desses alimentos?

R – Claro! Claro! Eu hoje sou uma ótima cozinheira (risos).

P/1 – Tem alguma lembrança de alguma receita que ela te ensinou, Anna?

R – Eu não sei, porque eu faço de tudo. Eu nem me lembro disso. Uma coisa que faço e gosto de fazer, que é uma receita da minha mãe, é o molho de tomate, que leva quatro horas no fogo. É um molho só de tomate e que leva quatro horas para ficar pronto, no fogo bem fraquinho. Minha mãe fazia, e eu faço questão de fazer igual.

P/1 – Você pode contar essa receita?

R – Posso! É uma receita com cebola e alho. Bastante, nunca se põe pouco, e uma carne. Pode ser um coxão duro, pode ser um músculo, e que deixa dar aquela dourada. Aí, você coloca... Eu tenho o hábito de moer no liquidificador o tomate. Mas eu faço bastante, não faço pouquinho. E depois eu passo na peneira. Moo no liquidificador e depois coloco aquela caixinha do Pomarola para dar consistência, para dar mais corpo ao molho. Eu ponho sempre umas duas, três caixinhas, um pouco de orégano, um pouquinho de vinagre, uma colher de açúcar, que é para tirar a acidez, e o vinagre para encorpar. E, pronto, está feito. E quatro horas de fogo!

P/1 – E, ainda na sua infância, como era a sua rotina?

R – Eu fui aluna do Colégio São José desde os sete anos de idade. Já entrei no primeiro ano e saí de lá professora, com 17. Então, minha rotina era essa. Era ir para o colégio. Era voltar, estudar. Eu era uma menina estudiosa. Sempre fui. Só que eu me casei cedo. E fiz faculdade depois de casada. Porque, não sei por quê, casei cedo. Porque era coisa daquela época. Porque o meu sogro achava que estava namorando, tinha que casar. Porque eu casei bonitinha, bonitinha.

P/1 – A gente ainda vai chegar nessa parte do casamento, mas eu queria saber mais da Anna criança. Como a senhora ia para a escola?

R – Primeiro, meu pai tinha um carro que levava a gente. Ele tinha um carro que levava e pegava. Quando nós éramos menores. Depois, eu nem me lembro bem. Na época da guerra. Ele tinha dois, três carros. Ganhou-se dinheiro na época da guerra, né? E, depois, não tinha mais os carros para levar a gente, eu ia de ônibus. Não era nada difícil. E a minha irmã, que é cinco anos – ela não vai gostar que eu vou falar isso, ela vai ficar brava –, a minha irmã era cinco anos mais nova do que eu, ela sempre foi mais calma, tranquila. Eu sempre a mil por hora, dois mil. E, até o ponto do ônibus, eu levava a minha mala, a mala dela, a minha boina, a boina dela, porque eu ia, e ela ia atrás calmamente (risos). Assim foi. O meu irmão foi aluno do Arquidiocesano, um tempinho ele ficou interno, porque quis. E nesse tempo já ele era amigo do meu futuro marido. Porque eles estudaram juntos. E essa foi a minha infância.

P/1 – E como era na escola?

R – Eu fui uma boa aluna. E, como sempre fui muito faladeira, as freiras me convidavam para fazer parte dos programas missionários. Numa ocasião, nós encenamos a vida de Nossa Senhora de Fátima, aquela aparição, e eu fui uma das meninas, aquela mais velha. Depois, como ficou uma peça muito bonita, bem encenada, nós apresentamos em alguns colégios São José. Assim, ajudamos a arrecadar dinheiro para as missões do colégio.

P/1 – Teve alguma professora que foi marcante?

R – Teve! Dona Odete, que foi da minha quinta série. E eu era a queridinha da professora de ginástica, mas não lembro o nome dela (risos). Lembro da fisionomia, do jeitinho dela, moreninha, pequenininha. Mas eu não me lembro do nome dela. Agora, Dona Odete sim, foi da quinta série.

P/1 – E, além das disciplinas da escola, tinha alguma outra atividade que vocês faziam?

R – Eu fiz Cultura Inglesa. Era o inglês mesmo britânico, e eu fiz alguns anos lá. Minha mãe levava, na cidade, não tinha dificuldade para fazer as coisas. Eu e meu irmão fizemos Cultura Inglesa.

P/1 – E tinha viagens, alguma programação familiar?

R – A gente viajava nas férias. Mas não fui para a Europa. Nunca fui para grandes viagens. A gente ia muito ao Rio de Janeiro, ou era Santos, ou era o Rio de Janeiro. Isso eu fiz muito. Mas nunca fiz viagens, grandes viagens. Fiz tudo isso depois.

P/1 – Mas tem alguma programação de família que ficou marcante, que você lembra?

R – Programações eram todas na casa da minha mãe. Todas as festas, de final de ano, de Dia de Mãe, de Páscoa, de Natal, eram sempre lá. Porque, como na casa da minha mãe tinha o tal do salão de festas, as festas eram sempre lá. Hoje já não existe isso na minha vida. Porque eu fiquei com um filho só, e o meu filho tem dois filhos, então, reduziu. E hoje é diferente. Cada irmão tem a sua família, e não tem mais aquilo que se fazia mais antigamente, que reunia os irmãos, os filhos, os netos. Não! Eu me dou muito bem com o meu irmão. Mas o meu irmão se reúne com os três filhos e os netos. A minha irmã se reúne com os dois filhos e os netos. E eu me reúno com o meu. Passo na minha casa, sempre que posso. Agora mesmo, Dia das Mães, eu fiz. Mas é uma família pequena, e eu sinto muita falta desse bom tempo.

P/1 – O que a menina Anna queria ser quando crescesse?

R – Professora! Desde pequena.

P/1 – Por quê? Quem eram os seus ídolos professores?

R – Não! É porque eu sempre gostei de mandar. Vamos falar a verdade: eu sempre gostei de comando. E eu sempre, desde pequena, falava isso. E fui. Eu fiz tantas atividades na minha vida, mas a principal mesmo foi professora.

P/1 – E, saindo da infância, já entrando nessa pré-adolescência, como foi a chegada a essa vida quase adulta?

R – Olha, sempre foi leve, porque eu fui criada assim. Não saía, porque não podia sair, não podia ir em cinema, só se a mãe ou o pai fossem. Eu fui muito ao cinema com os meus pais. Quando a gente era menor até. Mas, depois de mocinha, eu não podia. Eu comecei a namorar o meu marido com 15 anos. Namorei três, quatro meses, mas depois a gente terminou porque eu era uma terrível ciumenta. E acabou não dando certo. Mas, como ele era amigo do meu irmão, a gente sempre esteve junto. E eu só saía se o meu irmão levava. Naquele tempo, tinha muito baile de formatura, e a gente ia muito. Minha mãe tinha a paciência de fazer um vestido para cada baile. Eram umas coisas assim... Aqueles de tule, aquelas coisas daquele tempo. E a todos os bailes que eu ia, sem namorar mais, eu só dançava com ele, então, ele foi me conservando, entendeu? Quando eu fiz 18 anos, eu arrumei uma história que eu acho que nem vale a pena ficar contando, para trazer ele de volta. E trouxe (risos).

P/1 – Ah, eu acho que vale a pena! (risos)

P/2 – Tem que contar!

R – Eu sempre gostei dele, desde menina. E aquilo tinha desandado. Aí eu falei: “Agora, ou vai, ou racha!”. Num desses bailes de pré-formatura, que eu já estava me formando, eu conheci um camarada que se chamava Antônio Carlos Chaves. Eu lembro até o nome dele. Ele era médico, recém-formado, mineiro, que estava fazendo um curso no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Eu falei: “Ah, é com esse mesmo que eu vou atentar o outro”. Marquei um encontro, porque eu morava na Batista do Carmo, e a minha sogra morava na Avenida Lacerda Franco mesmo, terminando a Batista do Carmo. E a casa da minha sogra era de esquina e tinha um jardim de inverno em cima. Eu falei: “Ah, eu vou resolver desse jeito”. Marquei um encontro com o tal do Antônio Carlos na esquina da casa da minha sogra. E avisei o meu irmão. Subi com o meu irmão para encontrar o rapaz. E o João Paulo, meu irmão, atravessou a rua para ir à casa do Wilson. Ele deve ter falado: “A minha irmã está lá, esperando...”, deve ter falado. Imediatamente, o Wilson subiu, mas homem não tem malícia, né? Acendeu a luz lá de cima, e eu vi que ele foi me espiar. Falei: “Ah, está resolvida a questão”. Dei uma volta com o fulano, ali pertinho, e falei que precisava voltar para casa. Coitado! Foi de Pinheiros até a Aclimação para nada. E pronto! Acabou essa história. Acho que não passou nem uma semana, a minha sogra telefonou para a minha casa, falou assim: “Olha, tem uma sobrinha que vai se casar e eu queria convidar a Anna Maria para ir junto conosco”. Foi mandada pelo filho, claro! E, nesse casamento, nós voltamos a namorar.

P/1 – Como foi a reconciliação?

R – Ele estava namorando uma menina que eu conhecia. Ele falou assim para mim: “Você termine esse caso, que eu estou terminando o meu”. Pronto! (risos) A reconciliação foi assim. E, aí, depois de um ano e meio, nós casamos. Rápido. Imagine, não tinha necessidade de casar. Eu não tinha 20 anos. Mas, tudo bem, a época era essa. Ele tinha 21 anos, e foi tudo em ordem.

P/1 – Você se lembra da primeira vez que viu o Wilson?

R – Ah, nem me lembro. Eu tinha oito aninhos. Eu tinha oito anos. Eu não sei. De repente, ele foi lá em casa, com o meu irmão.

P/1 – E quando a senhora percebeu que estava apaixonada, que sentia alguma coisa por ele?

R – Eu não sei. Para mim, aquilo era uma coisa tão natural. Não existia outra coisa, era aquilo e acabou.

P/1 – Como foi o plano para o casamento?

R – Nós começamos a namorar e o meu sogro – eu era a nora sonhada pela família dele, e ele era o genro sonhado pela minha, porque era desde muito tempo, né? E a minha irmã e o irmão dele são casados. Nós éramos duas irmãs e dois irmãos. E meu pai resolveu construir para a gente morar lá, porque não podia morar longe. Também, eu era tão novinha. O problema é que eu fiquei grávida logo. E depois vieram tantas coisas!

P/1 – Falando ainda do casamento, quais foram os principais desafios nesse começo de união? Da vida de casado?

R – Eu acho que não teve. Era uma coisa tão natural. Porque eu era uma menina prendada, vamos dizer, porque eu fui criada assim. Eu lecionava, mas ele me fez sair da escola porque não queria que eu trabalhasse. Naquele tempo, falei: “Tá bom, vou sair”. Só voltei a lecionar porque perdi o filho. E ele mesmo achou por bem que eu fizesse alguma coisa. Porque, se não, não tinha condições de viver. Mas foi normal, eu fiquei em casa, sem grandes constrangimentos, sem ficar aborrecida, porque era isso que se fazia.

P/1 – E, ao mesmo tempo também, você estava do lado da sua família?

R – Eu nem sei se isso ia fazer importância. Porque para mim a importância era estar junto com o Wilson. Eu vivi o desligamento depois que eu perdi os filhos. Meu sogro tinha um prédio na Aclimação, e nós fomos morar num apartamento. Foi justamente para sair daquele ambiente de tristeza. Lá perdi dois filhos.

P/1 – Como foi o casamento e a escolha do lugar para a lua de mel?

R – O casamento foi tudo o que a gente queria de bom. Fizemos uma festa. E viajamos para o Rio de Janeiro. Não fui de avião porque não queria morrer na ida. Voltei de avião porque, se morresse, já era na volta (risos). Voltei grávida. E foi uma festa. Eu era a primeira filha a casar. Do lado do meu marido, ele era o primeiro filho. As famílias eram ligadas porque eram vizinhas. Todo mundo se gostava. Então, foi lindo, maravilhoso, até o dia em que nasceu essa criança. Já na maternidade teve algum problema, se notava, mas não se sabia. Depois, a gente foi consultar a geneticista, e ficou sabendo que era um problema de cromossomos. Ele morreu com três anos, essa criança. Eu morava na minha mãe. Quando ele tinha dois anos e meio, mais ou menos, eu fiquei grávida novamente. Eu não queria nem contar para a minha família, porque tinha o outro doente e porque, no dia em que ele tomou a vacina quádrupla, teve uma convulsão. Corremos para o pronto-socorro, ele fez a traqueostomia e até morrer ficou com essa traqueostomia. Deu bastante trabalho. Era um menino lindo, com olhão azul, era uma beleza de criança.

P/1 – Qual o nome?

R – Wilson Roberto, que era o nome do pai e Roberto porque, engraçado, sempre gostei de Roberto. Tanto que o meu filho se chama Paulo Roberto. Ele não gosta muito, tanto que ele nem fala. Fala só Paulo. Mas eu gostava. Eu estava grávida desse segundo e tinha o primeiro doente. Mas estava na casa da minha mãe. Todo mundo colaborava. Imagina! A gente ficou amiga dos médicos do pronto-socorro, às vezes, eles iam fazer plantão lá em casa porque o pronto-socorro era lá perto. Uma manhã, eu estava de sete meses, fui até o açougue a uma quadra da minha casa e caí, de barriga no chão. Eu tropecei num degrauzinho e caí. Bom, me pegaram. Eu era conhecida, uma pessoa já chamou a minha mãe e me levaram para o médico. Meu médico era Doutor Cerruti. Eu tive meus filhos todos na Pró Matre. Ele percebeu que estava sem batimentos de coração. Ele gostava muito de mim, dizia que eu era parecida com a mãe dele. E, engraçado, em cima, atrás da mesa dele, tinha uma pintura grande da mãe e realmente era o meu jeito, pequenininha, de cabelo loiro. E ele falou: “Vou mandar fazer uma radiografia porque eu quero ver a posição dessa criança e eu estou desconfiado de que são gêmeos”. Por que ele foi falar aquilo? Era tudo o que eu queria na minha vida. Sempre quis ter filhos gêmeos. Bom, final da história, depois de cinco dias, nasceu. Nasceu em parto normal, tive todos os meus filhos normais. E eu me lembro bem da janela da maternidade, vendo o carro passar com o caixãozinho. Porque ninguém queria falar, ninguém queria falar. E eu falei: “Pode falar, porque eu sei que morreu”. Eu sempre fui assim meio, sei lá. Bom, final da história. Esse nasceu morto, dia 6 de setembro, e o mais velho morreu dia 8 de dezembro do mesmo ano. Eu fiquei de setembro a dezembro sem os dois primeiros filhos. Eu tinha 20, acho que 23 anos. Fiquei sem ninguém. E eu não queria ficar grávida mais. Aí, meu marido disse: “Se você não quiser engravidar mais, eu vou comprar um revólver. Eu vou me matar e te matar”. Olha a tragédia da família italiana (risos). Mas ele queria me pressionar, claro! E, afinal, eu fiquei grávida outra vez. Aí resolveram que eu mudasse, para ter o meu filho num lugar diferente. Aí, nasceu o Paulinho. Esse menino era lindo desde que nasceu. Ele nasceu com três quilos e seiscentos. Na Pró Matre, as enfermeiras botaram ele bem no bercinho da frente, perto do vidro. A minha sogra, bonitinha, ficava o dia inteiro lá em pé: “Esse é o meu neto!” (risos). Ela falava para todo mundo. “Esse é o meu neto!” Porque ele continuou sendo o primeiro neto. E ele é a alegria da nossa vida.

P/1 – Pelo histórico de perdas de filhos, vocês teriam um cuidado especial com o Paulo?

R – Você sabe que ele era tão forte, gordo, esperto, bonito. Ele nunca ficou doente, graças a Deus. Eu me lembro que ele teve uma febre, uma febre alta, a única vez que eu me lembro de eu ter me preocupado com ele por doença. Depois, quando ele ficou mocinho, com 18 anos, ele operou a garganta. Eu não me lembro de estar cuidando do meu filho doente. Não me lembro.

P/2 – Ele era mimado?

R – Mas foi mimado que você não pode imaginar! Ele foi mimado por mim, pela minha irmã, pela minha mãe, pela minha sogra, pelo meu pai, pelo meu sogro, por toda a família. E hoje ele é mimado pela mulher dele. Ela também mima ele. Ela fala que ele é mimado. Mas ela também mima.

P/1 – Como foi acompanhar o crescimento dele?

R – Depois que aconteceram as mortes das crianças, eu voltei a lecionar, eu tinha que fazer alguma coisa, senão ia enlouquecer. O Paulinho estudava na mesma escola em que eu era professora. Até o terceiro ano. Depois, era uma escola particular, Centro Educacional Júlio Pereira Lopes, e eu era uma diretora social da escola. Tudo era organizado por mim e, como eu era a única mãe das professoras, eu era querida, porque mãe professora é outra coisa! Eu era brava, sempre fui muito enérgica, mas eu era mãe da criançada toda. Eles gostavam muito. Ele sempre foi muito bom aluno. Aí, o pessoal começou a falar que ele tirava notas altas porque era meu filho. E o que ele fez? A minha comadre, a madrinha dele tinha os filhos no Dante Alighieri. E ele combinou com ela, sem eu saber, foi no Dante, fez um teste, foi aprovado, me comunicou que ia para o Dante. Está bom? Você veja se ele não tinha autonomia de vida. E eu botei ele no Dante, claro. E ele ficou lá quase até o final. Só saiu no último colegial porque quis fazer um cursinho, e entrou direto na faculdade, com 17 anos. Aliás todos! A minha nora entrou com 17, ele entrou com 17, a minha neta com 17, o meu neto com 17. Família danadinha lá, viu? (risos)

P/1 – Tem algum aluno que foi marcante?

R – Tive alguns alunos, agora não vou me lembrar de nomes. Mas eu tive alguns alunos que eu até encontrei depois de algum tempo: “Oi, Dona Anna”. Então, eles lembram. Eles lembram. Isso aconteceu... Eu tenho um aluno que foi marcante em uma época que eu era professora do Anglo Latino, que era o terceiro ano, o Roberto. Ele teve um câncer na perna, nos ossos, e ele ficou não sei quanto tempo em casa. Eu acho que era um câncer. Não sei se se falava câncer naquela época. Sei que ele teve um problema desse, e eu ia dar aula na casa dele todos os dias. E essa é uma coisa que me marcou. E eu tenho relacionamento com eles até hoje, porque eles são vizinhos do meu irmão. Então, até há pouco tempo, eu o vi e falei: “Nossa, como eu estou jovem ainda!” (risos).

P/1 – Por que você fez faculdade depois de casada?

R – Foi assim: eu era professora primária. E, depois, a escola que eu lecionava continuou, aumentou até o colegial. E eu queria continuar dando aulas para os maiores. Nunca gostei muito de lidar com os pequenininhos. Sempre gostei de terceiro ano para cima. Porque eu gostava de conversar com as crianças. Por exemplo, eu dava uma aula de geografia, nós íamos falar do Nordeste, então, eu pedia: todas as crianças que tinham viajado para o Nordeste, que tenham qualquer lembrança do Nordeste, que trouxessem. E a gente dava uma aula ilustrativa. Então, eu gostava de lidar com os maiores. E, para lidar com os maiores, eu fui fazer Belas Artes. Para poder dar educação artística.

P/2 – E aí você já tinha o Paulinho?

R – O Paulinho tinha três anos. E eu, sempre muito faladeira, era a presidente da comissão de formatura na faculdade. E tinha o pessoal que chorava, que não podia mais pagar a faculdade, naquela época da ditadura. E, um dia, eu não sei por quê, disse: “Eu tenho vontade de colocar uma bomba dentro dessa faculdade!”. Essas foram minhas palavras. “Porque eles não se preocupam com os mais pobres. Por que tem que aumentar essas mensalidades?” Isso foi parar no ouvido do diretor. E eu fui chamada na diretoria, porque o Dops [Departamento de Ordem Política e Social] prendia todo mundo naquela época. Eu passei um susto! Aí, no dia em que eles marcaram para falar com o diretor, eu levei o meu filho como escudo (risos). Aí, eu fiz essa explicação para o diretor, que eu falei aquilo por falar, que eu jamais seria uma mulher de qualquer ato desse tipo, que eu era mãe. “Aqui está o meu filho!” (risos) E assim a coisa acabou. Eu consegui convencer o diretor que aquilo foi uma expressão de momento. E foi mesmo! Imagina se eu ia botar uma bomba na faculdade? Mas foi uma frase falada na hora errada, eu reconheço. E levei um susto, viu?

P/1 – E como você conciliava a vida de casada, mãe e estudante?

R – Eu não sei como eu tinha essa facilidade. Numa época em que o Paulinho já era maior, eu tinha uma cozinheira e tinha uma arrumadeira. Isso ajuda. Fora isso, antes, eu tinha uma empregada que ficou 17 anos comigo. E ela era apaixonada pelo Paulinho e pelo meu marido. Porque ele era uma pessoa apaixonante mesmo de lidar. Ali, a bravinha era eu. É, eu sempre fui uma pessoa... Me considero uma pessoa boa, mas eu sempre fui bravinha. Sempre conciliei por isso. Antes, eu tive uma outra que acho que ficou uns oito anos comigo. Eu sempre tive empregados que ficaram muito comigo. Sinal que não era ruim, né? Porque, para a empregada ser boa, a patroa tem que ser boa também. Até hoje, eu tenho gente boa para me atender, graças a Deus. E eu tinha um Fusca naquele tempo, que era época do Fusca. Mas eu dirigia, eu parecia uma... Me chamavam de chofer de táxi, porque eu pisava mesmo!

P/1 – Por que você escolheu o nome Paulo para seu filho?

R – Porque meu pai era Paulo. E a minha filha, que faleceu, foi Ana Paula. Eu sempre fui apaixonada pelo meu pai. Minha mãe também, claro. Mas eu era muito ligada a meu pai. E ele muito ligado a mim também. Bom, e aí, passado um ano e meio mais ou menos, eu fiquei grávida outra vez. Eu nunca ia imaginar que eu poderia ter problema novamente. Mas chorei do mesmo dia em que eu fiquei grávida até essa criança nascer. E teve problema! Eu acho que eu chamei. Não era para ser. Ela viveu quase três anos. E também perdi. O menino, primeiro, foi de broncopneumonia, e a menina foi de sarampo. Na realidade, foi a causa mortis, porque eles tinham algum problema que nunca se descobriu. Sempre foram tratados pelos melhores médicos de São Paulo. Meu pai, meu sogro sempre bancaram muita coisa e não deu certo. Já tinha perdido dois, tive o Paulinho, três, a menina que morreu também, quatro, depois eu tive dois abortos. Então, na realidade, eu tive seis gestações. E pronto, fim. E eu sou uma mulher feliz. Sempre fui. Porque, se eles foram embora, eu pensava assim: primeiro, eu pensava, acho que eu fui uma mulher daquelas que abortavam, jogavam os filhos fora, judiavam, então, Deus está me provando. Primeiro, eu pensava assim. Depois, eu fui fazer uma regressão. Eu fui fazer uma regressão e ouvi uma coisa interessante: que eu fui uma mulher muito poderosa em outras encarnações, não de riqueza, de poder. E que eu vim nesta encarnação para aprender a perder. E eu acreditei nisso. Foi uma limpeza na minha cabeça. Se eu vim para aprender a perder, eu tenho que aceitar as perdas que tive. Então, aceitei sempre o que Deus mandou. Não, Deus não mandou! O que a vida me proporcionou foi isso, tudo bem! Então, assim eu comecei a limpar esta fase de pensar que eu não merecia os filhos. Eles vieram, tiveram só amor, porque era um amor louco da família toda, e foram embora. Completaram o ciclo que eles precisam na Terra. E assim, pronto, essa é a história dos meus filhos. Eu não tenho mágoas da vida. Eu tenho tristeza às vezes do que poderia ter sido e não foi. Isso é normal, porque eu sou um ser humano. Mas eu não sou uma pessoa que chora nos cantos, não sou!

P/1 – Anna, queria que você contasse uma cena de vocês três juntos. Você, o Wilson e o Paulo.

R – A gente era muito ligado. Fazia tudo junto. Não sei o que eu vou te dizer.

P/1 – Por que colocar o Paulinho para aprender piano?

R – Eu estudei piano e quase me formei. Hoje eu nem toco. Comprei três pianos! Primeiro, o Paulinho queria tocar piano, tinha o piano. Aí, ele não queria tocar mais, vendi o piano. Aí, ele queria tocar piano, comprei outro. Ele foi o rei da cocada na família (risos). Ele gostava no começo. Depois não queria mais. Gostava de bateria. Mas ele estudou um bom tempinho piano.

P/1 – E qual era a sensação de vê-lo tocando?

R – Ah, eu achava ele lindo, maravilhoso. Tudo que ele faz é lindo até hoje (risos). Eu tenho um orgulho de dizer que ele é um cirurgião bucomaxilo. Ele já participou de congressos, dá cursos de zigomática, põe na internet. Ele fala na rádio toda semana. Tem um programa na Rádio Mundial toda terça-feira. Ele se expressa muito bem.

P/1 – Como o Wilson encarou a perda dos outros bebês?

R – Muito mal e muito reservadamente. Acho que ele morreu por isso. Ele era canceriano, canceriano tem todo aquele amor pela família. Ele nunca foi de falar muito. Eu já falei a vida inteira. Por isso me libertei. Porque a psicologia ensina isso, que você tem que jogar fora, porque você vai se libertando. E eu toda a vida fiz isso. Eu gosto de contar a história das minhas crianças porque as pessoas veem que não é porque eu perdi os filhos que eu acabei com a minha vida. Eu fui uma boa mãe, eu fiz tudo o que tinha que fazer enquanto eles estavam comigo e, se eles não ficaram comigo, era porque não era para ficar. Eu não me culpo. O Wilson não era assim. Depois que ele morreu, eu encontrei nas coisas que a gente vai mexendo alguns versos que ele fez para a filha dele, principalmente para a menina. Ele parecia um lorde inglês. Ele era magro, alto, cabelo escuro. Era advogado, sempre de paletó e gravata. E ele tinha o hábito de tomar chá antes de dormir. Tomava chá preto. E ficava na cozinha do meu apartamento, que era grande, tinha uma mesa redonda e, no meio dessa mesa, tinha um aquário com um peixinho. Ele conversava com aquele peixinho. E eu, enquanto isso, ia botar o Paulinho para dormir, fazer outras coisas. E ele tomando chá. Nessas horas, ele escrevia. Às vezes, até na beirada do jornal ele escrevia. Eu tenho umas coisas bonitas escritas por ele nesse tempo.

P/1 – Qual era a mensagem principal?

R – Era sempre uma mensagem de amor, que era o amor da vida dele, que ele tinha perdido. Ele sentia saudade. Eu fiquei muito triste quando eu vi tudo isso, porque ele não dividiu isso comigo. Porque eu sentia que ele tinha essa tristeza. Claro, porque a mulher sente isso. Mas ele era um homem que, por outro lado, adorava noite. A gente dançava pelo menos uma ou duas vezes por semana. Ele era um exímio bailarino. Eu dançava muito bem. Porque ele era um bom bailarino e eu só dancei com ele a vida inteira, tinha que dançar bem, né? E então ele tinha esse lado, adorava a noite, adorava sair, viajar, mas tinha essa tristeza no fundo do coração. Eu acho que isso levou ele a ter um aneurisma na veia aorta, não sei se de estresse. E assim ele morreu em pouquíssimos dias.

P/1 – Como foi o processo até o falecimento do Wilson?

R – Foi tudo tão rápido! Ele fazia todos os anos todos os exames, um check-up. Nunca deu nada. Meu filho morava na Europa, ele montou consultório na Europa depois de formado. Eu não sei por que cargas d’água, ele falou: “Eu vou em junho para o Brasil, eu quero me casar”. Foi uma correria. Paulinho casou-se dia 28 de dezembro. Foi tudo lindo, maravilhoso. Wilson estava bem. Eles foram passar a lua de mel na Holanda e depois foram para a casa deles em Portugal, em Aveiro. O consultório era em Albergaria Velha. Aí, teve um incêndio no apartamento de Portugal quando eles estavam no supermercado. Pegou fogo no quarto deles. Aí, eles me ligaram. Tinham perdido o enxoval, ele tinha não sei quantos dólares na gavetinha do criado mudo, porque ganhava em dólar lá, e a minha preocupação eram os dólares. Eu falava: “Paulinho!”. Ele falava: “Mãe, os dólares não queimaram porque estavam na gaveta”. Mas o meu marido falou: “Sabe de uma coisa? Vamos fazer o enxoval que a gente pode para eles e você vai para Portugal, ajudar nessa mudança”. Fizemos um enxoval mais ou menos. A minha irmã comprou umas coisas, o meu irmão outras, a minha mãe outras. Todo mundo ajudou, e eu fui embora para Portugal. Eu nunca separei do Wilson, mas o filho me fez separar. Fiquei um mês lá. Uma noite, eu acordei com uma saudade do meu marido, louca, alucinante. Levantei de madrugada, escrevi uma carta para ele de oito folhas. Tudo foi preparado para a despedida. Tenho certeza disso! Uma carta de noiva, cheia de amor para dar. Eu já estava casada há 28 anos. Ele recebeu essa carta, ligou para o meu filho no consultório, e falou: “Eu recebi a carta da sua mãe, e ela me fez chorar”. Tem umas frases que a gente não esquece. “Mas eu vou escrever uma carta de resposta e vou entregar no aeroporto.” E assim ele fez. Voltei, ele foi me buscar, com a minha mãe e com o meu pai, no aeroporto. Uma vez, anterior, que eu fui para a Espanha, eu trouxe um chapeuzinho coco para ele. Ele estava com esse chapéu. Fazia frio. Aí, ele me deu a carta. Uma carta linda. Fomos para casa. Três dias depois, ele acordou durante a noite com uma dor violenta no peito. Eu falei: “Vou te levar para o hospital”. “Não! Porque eu não quero.” Era dia de pagamento da fábrica, dia 10 de junho. Aí, fomos resolver o pagamento e depois fomos para o hospital. O médico falou: “Olha, a impressão é que é uma angina. Mas eu vou mandar internar o senhor numa UTI [Unidade de Terapia Intensiva] para monitorá-lo, para ver se a gente descobre alguma coisa”. Ele não me deixou dirigir. Foi de paletó e gravata. De terno, que ele andava sempre assim. Chegamos na recepção, ele falou: “Eu sou fulano de tal e vim me internar na UTI”. Ele ficou lá e pediu doce, pediu bombom, pediu revista, e eu comprei tudo, porque ele ia ficar lá, monitorado numa máquina. Deve ter dado alguma coisa, e os médicos disseram: “Precisa fazer uma cinecoronariografia”. Saiu de ambulância para o hospital e lá foi direto para a cirurgia, porque teve um aneurisma a cinco centímetros do coração. Aí, eu falei para os médicos: “Eu não posso fazer nada, sem o meu filho estar no Brasil”. Liguei para o Paulinho. Ele pegou o primeiro avião. Veja como ele era cheio de amores para dar, ele falou assim: “Dia 12 é Dia dos Namorados, você não fica triste, porque no dia 4 nós vamos comemorar o nosso aniversário de casamento”. Mas dia 4 ele já não estava mais aqui. Já tinha ido. Morreu dia 20. Morreu! Eu só vi ele no caixão, depois. Foi muito triste porque ele era um homem bonitão, morreu em dois dias. Foi muito triste. Realmente foi muito triste.

P/1 – Ele tinha 50 anos só?

R – Ele tinha 50 anos. Ele ia fazer 51 dia 20 de julho. Morreu com 50 anos.

P/1 – Como que foi seguir na vida?

R – Foi difícil! Quando eu e meu filho voltamos do velório, eu deitei na minha cama, o Paulinho ajoelhou do meu lado e falou assim: “O meu pai morreu, mas você não. Então, eu quero ver você cheia de vida!”. Eu não esqueço isso (choro)! E talvez essas palavras me tenham feito... Dois dias depois, eu estava na fábrica. A gente tinha uma fábrica. Sozinha. Eu chegava chorando, e tinha um motorista que, quando me via entrar na fábrica, falava assim: “Dona Anna, eu vou levar a senhora para dar umas voltas. Entra no carro”. Ele não gostava de me ver chorar. E ligava o rádio bem baixinho e ia dar uns dez minutos de volta para eu me acalmar. E, aí, eu entrava pronta para trabalhar. Foi difícil. Eu ia às sete horas para a fábrica, saía de lá às nove e meia da noite. Porque a minha dedicação era... Eu precisava fazer alguma coisa, não é? E assim eu fui levando. Eu fui apelidada de Margaret Thatcher pela família, porque eu passei tudo isso. Dama de Ferro. Eles falavam isso por causa da minha atitude na vida.

P/1 – Porque o seu filho voltou para Portugal...

R – Eu morava em uma casa grande, na Aclimação. Não queria sair de lá. Fiquei seis anos morando sozinha nessa casa. O meu filho tinha já pago uma especialização na Alemanha, outra na França, e ele precisava ir. E dois ou três dias depois do enterro do pai, ele foi embora. E a minha nora ficou para ficar comigo. Mas a mãe dela teve um problema, e ela foi embora para a casa da mãe. E eu fiquei sozinha. Quando meu filho voltou, eu tinha um flat na Cardeal Arcoverde, mandei o inquilino embora, reformamos, e eles foram morar nesse flat, que era até muito bonitinho. Tinha sala, quarto, cozinha, pegado à igreja da Cardeal Arcoverde. E assim, desde que o Wilson morreu, eu vivo sozinha. Sempre vivi sozinha. Primeiro, porque eu acho que casamento é um só. Não tem que misturar filho, neto, nora, genro. Não, eu não queria isso para minha vida. Eu sempre trabalhei, nunca fui uma pessoa de ficar chorando nos cantos. Eu chorava na cama que é lugar quente. Eu sempre falei isso. Chorar é na cama que é lugar quente e não precisa ninguém ver. Eu sempre pensei assim. Por que você fica com pena de você mesma? Não! Chorar é bom. Eu também choro. Se não, parece que eu sou uma mulher fria. De fria eu não tenho nada. Mas eu sou reservada. Eu nem sei como eu estou contando tudo isso! (risos) Eu estou contando porque comecei a escrever um livro para os meus netos. Agora, está aqui, para que que eu vou continuar escrevendo? Porque o Guilherme e a Heloísa têm que conhecer minha história. Eu sempre achei que eles deveriam saber tudo o que eu passei, que não foi pouco. Eu ia fazer duas edições só. Uma para ele, e uma para ela.

P/1 – Esse livro tinha título?

R – A História da Minha Vida. Eu nem vou continuar, porque não tem necessidade, estou contando tudo! Não tem mais necessidade. Mas eu tenho lá, o que eu estava escrevendo está guardadinho.

P/1 – Após o falecimento do Wilson, como foi assumir os negócios da família?

R – Olha, não foi difícil para mim, porque eu já participava dos negócios. Porque, quando ele abriu a fábrica, ele me levou junto. Como eu fiz Belas Artes, uma parte do meu estudo serviu para os projetos. Depois, eu fiquei, eu comandava a fábrica, toda a parte de produção, de expedição. E ele fazia a parte administrativa e vendas. Mas eu também fazia vendas, eu fazia junto com ele muita coisa de vendas. Então, eu já estava acostumada. Aí, o meu filho, quando o pai morreu, não quis mais ficar na Europa. Ele veio. E eu não queria que ele viesse porque eu achava que estava atrapalhando a carreira dele. Mas ele veio e ficou um ano comigo na fábrica. Depois, a gente começou a montar o consultório dele. Ele começou a comprar as coisas para montar o primeiro consultório.

P/1 – Em São Paulo?

R – É. Depois ele se desenvolveu sozinho. Naquele tempo, ele fazia Ortodontia, que era a especialidade em que ele tinha se aperfeiçoado. Mas não foi muito tempo, não. Ele sempre estudou. Então, foi crescendo na profissão.

P/2 – Do que era essa fábrica?

R – Uniformes da linha executiva.

P/2 – O que significa isso?

R – Eu fazia uniformes para aeromoças, uniformes para demonstradoras, eu fazia todos os uniformes para a Viena Delicatessen. Naquele tempo, eles tinham 100 lojas. E fazia uniforme para a Companhia União dos Refinadores. Esses uniformes dessas meninas que fazem as degustações, uniforme para esse pessoal da tintura de cabelo, tudo isso nós fazíamos. Então, se chama uniforme executivo. Porque uniforme industrial é outra coisa.

P/1 – Como eram feitos os modelos desses uniformes?

R – Eu tinha uma modelista. Primeiro, desenhava, idealizava, depois eu tinha uma modelista, que preparava todos os moldes. E fazia tudo na fábrica. Eu não gostava de fazer fora. Aí, começou aquela época de terceirização. Quando eu fechei a minha fábrica, faz uns 14 anos mais ou menos, fechei porque já não era uma época boa. Peguei todos os planos da vida. Eu sozinha, o meu filho tinha a vida dele e falava: “Você vai morrer nessa fábrica. Vende essa fábrica!”. Eu tinha cento e tantas funcionárias, eu montei oficinas para vários grupos porque elas iam ficar todas desempregadas, a maioria não tinha marido. E eu montei essas oficinas e me desfiz da fábrica. Chamei a encarregada e falei: “Avisa que eu vou botar a fábrica em aviso prévio”. Mas eu fiquei muito triste com isso. Até hoje, acho que eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter diminuído, deixava com 15 funcionárias, dez funcionárias, e hoje teria uma pequena oficina que ia me distrair. Eu tinha uma clientela muito boa, podia ter conservado alguma coisa. Mas já foi, pronto, tudo bem. Eu fiz outras coisas.

P/1 – Que outras coisas?

R – Eu não queria ficar parada. E eu tinha um grande amigo do meu coração, o Claudinei, que eu conheci na época da fábrica. Ele lidava com a parte administrativa de uma tecelagem em que eu comprava tecidos. A gente acabou se conhecendo e formou uma amizade que dura até hoje, 20 anos. A tecelagem fechou, e eu acabei fechando a minha fábrica, e fui trabalhar com seguro internacional. Mas depois do 11 de setembro não se trabalhava mais com dólar, e eu acabei saindo. Eu já trabalhava com alguma coisa de seguro de carro, seguro de saúde, e o Claudinei também tinha se visto mal, e a gente acabou montando um escritório juntos. Na Francisco Morato. E, como a gente precisava registrar, ele foi fazer a Susep [Superintendência de Seguros Privados], porque eu não queria estudar mais. Durou alguns anos, e acabamos que ele. O Claudinei estava se preparando para um concurso, passou, e hoje é um excelente funcionário do INSS [Instituto Nacional do Seguro Social], já bem graduado e tudo o mais. Eu mantenho contato com ele sempre.

P/1 – Como foi receber a notícia de que a senhora seria avó?

R – Olha, primeiro, foi um medo terrível. Terrível! Eu fui parar no fundo de um poço, porque eu tinha medo de que os meus netos tivessem o problema que eu tive. Foi muito difícil. Muito difícil. Eu não sei se a minha nora entendeu isso. Até saber que esse menino era sadio, que não ia ter nada... Porque eu me sentia culpada. Então, foi difícil. Depois ele foi crescendo lindo, maravilhoso!

P/1 – Mas como seu filho e a sua nora te deram a notícia?

R – Você sabe que eu não me lembro? Eu não me lembro (risos). Acho que, de tanto medo que eu tinha, não me lembro como que eu recebi essa notícia. Eu me lembro dos meus, que, quando eu dava a notícia, o meu cunhado rodopiava comigo – o meu cunhado, irmão do meu marido. Ele fazia festa, o William, porque ele ficava muito feliz com a minha gravidez.

P/1 – Mas a senhora se lembra de quando o viu?

R – Do dia que ele nasceu. Estávamos todos no hospital, tudo isso eu me lembro bem. O meu neto foi lindo, maravilhoso, saudável, e foi tudo muito bom.

P/1 – E agora a Helô?

R – A Helô foi uma coisa linda porque, quando a Luciana ficou grávida da Heloísa, ela logo, dez dias depois, fez um tal de exame de sangue, e a gente já soube que era uma menina. E foi uma alegria, uma alegria maravilhosa. Foi muito lindo o nascimento da Heloísa também.

P/1 – A senhora quer falar um pouco sobre eles?

R – O que eu vou falar dos meus netos? Sempre eu fiz tudo que eles me pediram. E eu falo isso para eles até hoje: “A vovó nunca vai dizer não para vocês!”. Eu nunca falei “não” para os meus netos. Meus netos são a razão da minha vida (choro). Eu amo profundamente essas crianças. Eu queria até que eles soubessem disso e que eles retribuíssem isso na minha velhice, porque eu ainda não sou velha. Sou uma senhora. Eu gostaria muito de ter essa retribuição porque eu amo essas crianças profundamente, assim como amo minha nora, meu filho. O meu filho eu considero uma alma gêmea, porque a gente teve sempre muita ligação, talvez hoje nem tanta, mas os anos vão passando e é diferente mesmo. Mas eu sempre fui muito, tão ligada, que eu falava para minha secretária, na fábrica: “Vai abrir, que o Paulinho está chegando”. E ele estava chegando mesmo. Às vezes, tocava o telefone e eu falava: “Atende para mim que é o Paulinho”. E era o Paulinho! Ele me liga praticamente todos os dias. A gente se fala praticamente todos os dias. Porque, quando ele deixa de ligar dois dias, eu falo: “Você não tem mãe?” (risos). Eu faço isso mesmo. Mas faço, porque me faz falta a ligação dele. Não faço de brava. Ele fala: “Ai, mãe!”.

P/1 – E como é a sua presença no dia a dia do seu filho e dos seus netos?

R – Eu não tenho muita presença no dia a dia deles, porque cada um tem a sua vida! Eu trabalho. O meu filho trabalha muito, porque vive no hospital, vive na clínica – ele tem uma clínica na Pedro de Toledo. A minha nora é médica. Faz ultrassonografia. Então, todo mundo é muito ocupado.

P/1 – O que você faz hoje?

R – Eu sou uma consultora de imóveis. Por quê? Depois que eu fui professora, praticamente diretora da escola, depois que tive a fábrica, depois que trabalhei com seguro internacional, eu tinha uma amiga que trabalhava com imóveis. Eu gosto é de estar com as pessoas, de conversar. Nunca quis aprender a fazer tricô nem crochê, que era para não ficar velha, fazendo tricô e nem crochê. E aí fui tirar o Creci [Conselho Regional de Corretores de Imóveis] e hoje trabalho com imóveis. É uma coisa boa, porque eu não tenho horário. Se eu quiser viajar, eu viajo, é só avisar. Eu tenho compromisso, claro, com uma empresa. Mas não tenho horário de entrada, de saída.

P/1 – A gente está caminhando para o fim. Tem alguma história que você queira contar que a gente não te estimulou a dizer?

R – Eu acho que eu contei toda a minha história.

P/1 – Como você se sentiu contando a sua história?

R – Eu me senti muito bem, mesmo porque eu queria isto. Eu queria escrever tudo isto. E agora eu não tenho mais essa necessidade porque ela já está escrita. Então, eu me senti bem. Feliz.

P/1 – Para encerrar, quais são seus sonhos?

R – Que sonhos pode ter uma mulher da minha idade? Não sei. Eu quero ser feliz. Eu quero muito acompanhar a vida dos meus netos. Eu gostaria muito de ir ao casamento de um, por exemplo, mas já perdi um pouco a esperança com o Guilherme (risos). Mas a minha neta não. A minha neta disse que vai casar de noiva, porque é tudo que a gente sonha. Eu tenho uma sobrinha, filha da minha irmã, que é minha afilhada. Ela é a única menina da família. Meu irmão tem três filhos homens, eu tenho um, e a minha irmã tinha três, dois homens e uma menina. Um faleceu, infelizmente, com dez anos. Ficaram dois. E essa menina é a única da família. E a minha irmã é casada com o irmão do meu marido. Para mim, são meus filhos. Mesmo sangue, mesmo sobrenome. Meu grande sonho era ver a Adriana se casar. Mas ela não quis. Cada um sabe de si, e ela é uma menina linda, formada, agradável, simpática. Mas ela não quis. São destinos. Eu fiz um trato com Deus, que eu quero viver pelo menos até os 95. Diz o meu neto que eu vou viver mais. Diz o meu filho que eu vou viver mais. O meu filho, uma vez, falou para mim: “Mãe, se você duvidar, eu não vou no seu enterro” (risos). Então, a minha nora também fala isso, que eu vou viver 118 anos, sei lá. Eu sei que eu não vou viver. Mas eu estou feliz com eles. Então, eu fico feliz comigo mesma.

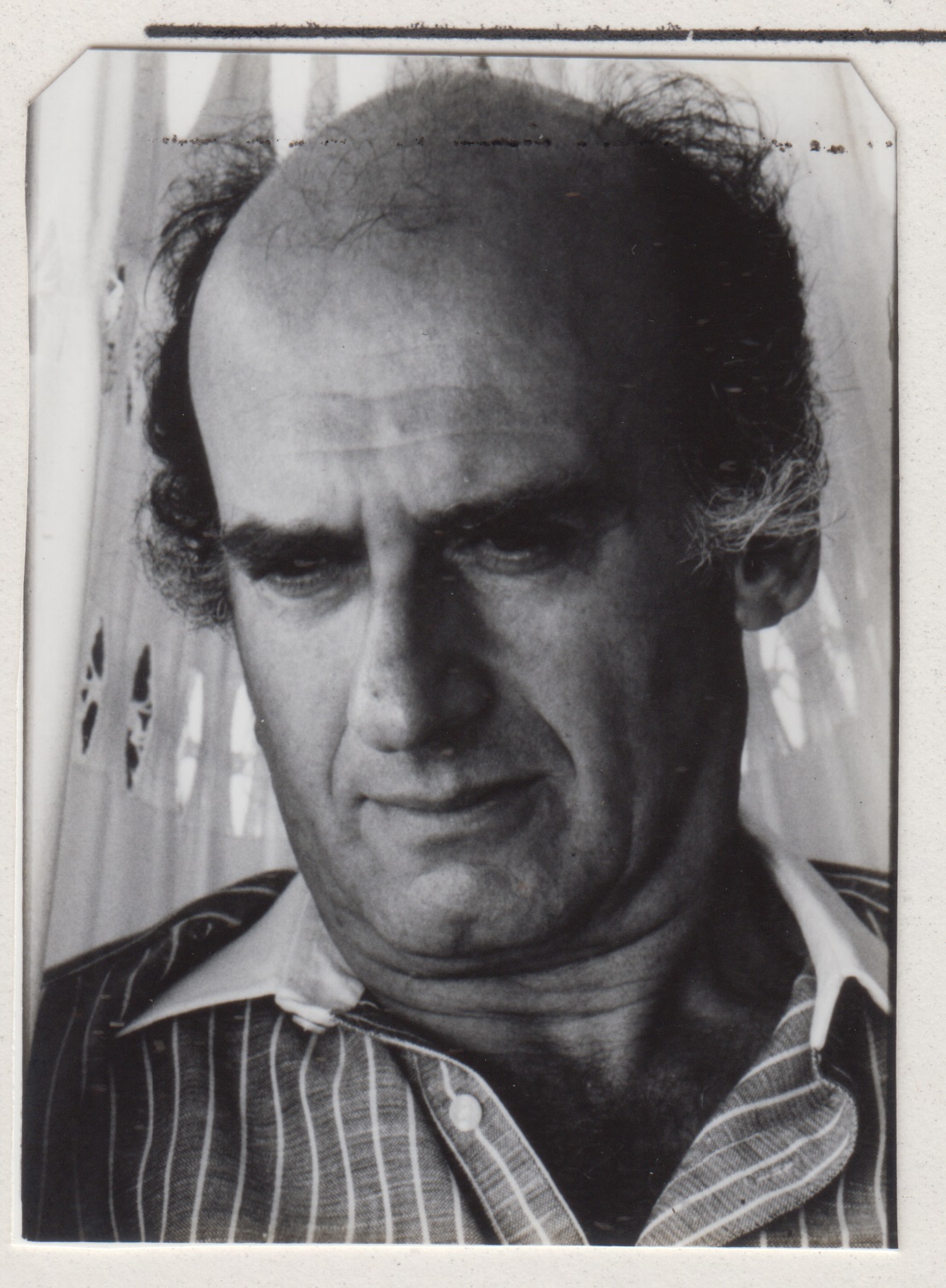

Anna Maria Casollaro da Silva Leal

Artista Plástica

19/03

São Paulo/ São Paulo

Brasil

Minibio

Anna Maria Casollaro da Silva Leal nasceu em São Paulo e passou quase toda sua vida no bairro da Aclimação. Foi professora, diretora social da escola em que lecionava, administrou uma fábrica de uniformes executivos que montou com o marido, teve uma empresa de venda de seguros e atualmente trabalha como consultora de imóveis. Casou-se aos 20 anos. Teve seis gestações mas apenas um filho sobreviveu, e lhe deu dois netos que são a razão de sua vida.

Sinopse

Ela é conhecida como Anna Leal. Não confessa a idade a ninguém - e não é fácil dar um palpite nessa área. Anna é ativa, tem fala firme, olhos azuis que não despregam do interlocutor e muito bom humor. Teve uma vida difícil, por conta de filhos que perdeu. Esta é uma face da história. Na outra há a lembrança de uma avó que pendurava a cachorrinha para secar no varal, um caso de amor de toda uma vida, iniciado quando ela tinha 8 anos de idade, bailes, viagens. Anna perdeu cinco crianças mas teve uma que lhe dá enorme orgulho. E dois netos que ama profundamente. Há 30 anos perdeu seu marido e desde então vive sozinha, como quer. Trabalha como consultora de imóveis, porque gosta de pessoas e de poder fazer seus horários. É tão forte que na família seu apelido é Dama de Ferro, como a primeira ministra britânica Margareth Tatcher. “Sempre chorei na cama, que é lugar quente e ninguém vê”, diz.

tags: São Paulo, Aclimação, professora, Colégio São Jorge, Pró Matre, família, filhos, netos, Faculdade de Belas Artes

História

Uma dama de ferro

Sou Anna Maria Casollaro da Silva Leal, paulistana, nascida no dia 19 de março. Vivi toda a minha infância, e até depois de casar, no bairro da Aclimação, na Rua Batista do Carmo 61. A casa era um sobrado que tinha quatro degraus de granito para um alpendre com portas de vidro, que era uma salinha de inverno. Na parte da frente tinha o hall, duas salas do lado esquerdo, com lareira e, do lado direito, uma escada de mármore de Carrara cor de rosa, que ia para a parte de cima. Em sequência tinha uma copa, cozinha. E na parte de cima, três dormitórios e os banheiros. Era uma casa boa. Vivi, nesta casa, os primeiros anos de casada, porque como eu casei nova e não podia sair de perto do papai e da mamãe, o meu pai construiu, depois da cozinha, uma sala, uma cozinha, um banheiro, uma sala de visita e um dormitório. Tudo preparado para que quando eu saísse aquilo se transformasse em um salão de festa para reuniões de família.

Meus pais eram descendentes de italianos e viveram juntos 54 anos. Eu sou a filha do meio. Tenho uma irmã mais nova e um irmão mais velho. Minha avó Conceição, mãe do meu pai, com quem eu convivi mais, era uma mulher maravilhosa. Imagine que ela tinha uma cachorrinha chamada Branquinha. Dava banho na cachorrinha, embrulhava numa toalha e pendurava no varal!

Fui aluna do Colégio São José desde os sete anos de idade. Entrei no primeiro ano e saí de lá professora, com 17 anos. Sempre quis ser professora porque sempre gostei de mandar. Eu era uma menina estudiosa. Sempre fui. Só que casei cedo. Conheci meu marido, Wilson, quando tinha 8 anos de idade, porque ele era vizinho, amigo do meu irmão. Comecei a namorar com 15 anos, mas era ciumenta e o namoro acabou depois de três meses. Acontece que eu sempre gostei dele, aquilo tinha desandado, e eu precisava dar um jeito. Então marquei encontro com um rapaz perto da casa dele - e avisei meu irmão. Ele viu e com certeza não gostou, porque não passou nem uma semana, a minha sogra telefonou para a minha mãe para me convidar para ir ao casamento de uma sobrinha. Nesse casamento nós voltamos a namorar. Ele terminou o namoro com uma menina que eu conhecia, disse pra eu terminar meu caso, e pronto. Depois de um ano e meio nós casamos. Eu não tinha 20 anos. Ele tinha 21 anos.

O casamento foi tudo o que a gente queria de bom. Fizemos uma festa. E viajamos para o Rio de Janeiro. Voltei grávida. E foi uma festa. Eu era a primeira filha a casar. Do lado do meu marido, ele era o primeiro filho. As famílias eram ligadas porque eram vizinhas. Todo mundo se gostava. Então foi lindo, até o dia que nasceu esta criança. Já na maternidade teve algum problema. Se notava, mas não se sabia. Quando ele tinha dois anos e meio, mais ou menos, eu fiquei grávida novamente e tinha o primeiro filho doente. Mas estava na casa da minha mãe. Todo mundo colaborava. Uma manhã, eu estava grávida de sete meses, fui até o açougue a uma quadra de casa, tropecei e caí de barriga no chão. Final da história: este bebê nasceu morto, dia 6 de setembro e o mais velho morreu dia 8 de dezembro do mesmo ano. Eu fiquei de setembro a dezembro sem os dois primeiros filhos, eu tinha 23 anos. Não queria mais ficar grávida. Aí, meu marido disse: “Se você não quiser engravidar mais, eu vou comprar um revólver, matar você e me matar”. Tragédia de família italiana. Mas ele só queria me pressionar. E afinal, eu fiquei grávida outra vez.

Mudamos de casa, para que esta criança nascesse num lugar diferente. E nasceu o Paulinho, um menino lindo, com três quilos e seiscentos. Na Pró Matre as enfermeiras botaram ele bem no bercinho da frente, perto do vidro. A minha sogra, bonitinha, ficava o dia inteiro lá em pé: “Esse é o meu neto!”. Ela falava para todo mundo, porque ele continuou sendo o primeiro neto. E é até hoje a alegria da nossa vida. Paulinho foi mimado por mim, pela minha irmã, pela minha mãe, pela minha sogra, pelo meu pai, pelo meu sogro, por toda a família. E hoje é mimado pela mulher dele.

Depois perdi uma menina, Ana Paula, com quase 3 anos, dizem que por causa de sarampo. Mas havia algum problema de cromossomas, porque depois ainda tive mais dois abortos. No fim das contas, tive 6 gestações para conseguir ter um filho. Mas eu não tenho mágoas da vida. Eu tenho tristeza às vezes do que poderia ter sido e não foi. Isso é normal, porque sou um ser humano. Mas eu não sou uma pessoa que chora nos cantos, não sou! Sempre chorei na cama, que é lugar quente e ninguém vê. Eu fui apelidada de Margareth Thatcher pela família. Porque eu passei tudo isso. Dama de Ferro. Por causa da minha atitude na vida.

Depois que aconteceram as mortes das crianças, eu voltei a lecionar, eu tinha que fazer alguma coisa, senão ia enlouquecer. O Paulinho estudava na mesma escola em que eu era professora o, Centro Educacional Júlio Pereira Lopes. Eu era brava, sempre fui muito enérgica, mas era mãe da criançada toda. Eles gostavam muito. Paulinho sempre foi bom aluno, mas o pessoal começou a falar que ele tirava notas altas porque era meu filho. E o que ele fez? A minha comadre, madrinha dele, tinha os filhos no Dante Alighieri. Ele combinou com ela, sem eu saber, foi ao Dante, fez um teste, foi aprovado, e só aí me comunicou que ia para o Dante. Só saiu no último colegial porque quis fazer um cursinho, e entrou direto na faculdade, com 17 anos. Aliás, todos! A minha nora entrou com 17, ele entrou com 17, a minha neta com 17, o meu neto com 17. Família danadinha!

Eu fui fazer faculdade depois de casada. O Paulinho tinha três anos quando eu fazia Belas Artes, e era a presidente da comissão de formatura na Faculdade. E tinha o pessoal que chorava, que não podia mais pagar a faculdade, naquela época da ditadura. Um dia, irritada com essa situação eu disse: “Eu tenho vontade de colocar uma bomba dentro dessa faculdade!”. Essas foram minhas palavras. “Porque eles não se preocupam com os mais pobres”. Isso foi parar no ouvido do diretor. E eu fui chamada na diretoria, porque o DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) prendia todo mundo naquela época. Eu passei um susto! No dia que eles marcaram para eu ir falar com o diretor, levei o meu filho como escudo. Disse que falei aquilo por falar. Que jamais seria uma mulher de qualquer ato deste tipo, que eu era mãe. “Aqui está o meu filho!” E assim a coisa acabou. Eu consegui convencer o diretor que aquilo foi uma expressão de momento. E foi mesmo! Imagina se eu ia botar uma bomba na faculdade? Mas foi uma frase falada na hora errada, eu reconheço. Nesse tempo eu dirigia um fusca, e pisava fundo para dar conta de tudo que tinha de fazer.

Eu gosto de contar a história das minhas crianças porque as pessoas veem que não é porque eu perdi os filhos que acabei com a minha vida. Eu fui uma boa mãe, fiz tudo o que tinha que fazer enquanto eles estavam comigo. Eu não me culpo. O Wilson não era assim. Depois que ele morreu, eu encontrei versos que ele fez para a filha dele. Ele parecia um lorde inglês. Era magro, alto, cabelo escuro. Era advogado, sempre de paletó e gravata. E tinha o hábito de tomar chá preto antes de dormir. Ficava na cozinha do apartamento e escrevia. Às vezes até na beirada do jornal. Ele sentia saudade.

Mas ele era um homem que, por outro lado, adorava a noite. A gente dançava uma ou duas vezes por semana. Ele era um exímio bailarino. Eu também dançava muito bem. Porque ele era um bom bailarino e eu só dancei com ele a vida inteira. Ele adorava sair, viajar, mas tinha essa tristeza no fundo do coração. Eu acho que isso levou ele a ter um aneurisma na veia aorta. E assim ele morreu em pouquíssimos dias.

Paulinho se formou e foi morar em Portugal. Casou-se e continuaram lá. Um dia o apartamento pegou fogo. Viajei para ajudá-los com a mudança. Fiquei um mês lá. Uma noite eu acordei com uma saudade do meu marido, louca, alucinante, levantei de madrugada, escrevi uma carta de amor de oito folhas. Eu já estava casada 28 anos. Ele recebeu essa carta, ligou para o meu filho e falou: “Eu recebi a carta da sua mãe e ela me fez chorar. Vou escrever uma resposta e entregar no aeroporto”. E assim fez. Ele me deu a carta linda. Fomos para casa. Três dias depois, ele acordou durante a noite com uma dor violenta no peito. Teve um aneurisma a cinco centímetros do coração. Liguei para o Paulinho. Ele pegou o primeiro avião.

Meu marido era tão cheio de amores para dar que, antes de entrar na cirurgia, falou assim: “Dia 12 é Dia dos Namorados, você não fica triste, porque no dia 4 nós vamos comemorar o nosso aniversário de casamento”. Mas dia 4 ele já não estava mais aqui. Já tinha ido. Morreu dia 20, um mês antes de completar 51 anos. Desde então, há 30 anos, eu vivo só. Não dependo de ninguém. Tive um medo terrível quando soube que ia ser avó. Fui parar no fundo de um poço. Mas meus netos são lindos e saudáveis. São a razão da minha vida.

Recolher

.jpg)

.jpg)