P/1 – Gilberto, você pode falar seu nome completo, local e data de nascimento?

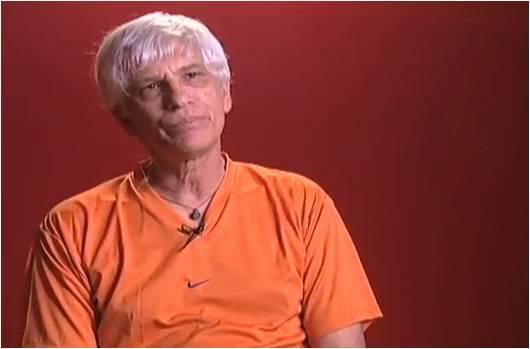

R – Meu nome é Gilberto Amatuzzi, nasci no dia 11 de março de 1952, em São Paulo, capital. Sou morador do bairro do Cambuci desde que nasci.

P/1 – Seus pais são de onde?

R – Meus pais são aqui de São Paulo, meu pai do Cambuci e minha mãe da Aclimação.

P/1 – E seus avós?

R – Meus avós por parte de pai são também aqui do bairro, do Cambuci. Meus avós por parte de mãe, minha avó era espanhola e meu avô italiano.

P/1 – E você sabe como eles vieram pro Brasil?

R – Eles vieram nessa fase de migração, no começo do século, procurando novas oportunidades. Acabaram parando aqui e se conheceram aqui.

P/1 – Eles vieram pro Cambuci também?

R – É, a princípio, eles foram pro Brás, que era o grande centro da cidade. Acabaram se conhecendo lá, casaram no Brás. Isso meus avós por parte de mãe. Moraram também em São Caetano, depois foram para Aclimação onde ficaram até, praticamente, o fim da vida.

P/1 – E seus avós faziam o quê? Tanto por parte de pai como de mãe.

R – Os meus avós por parte de pai, meu avô era funcionário público, trabalhou na Secretaria do Trabalho. A minha avó era dona de casa. Naqueles tempos, ela costurava pra fora, fazia o que era chamado de roupa branca, fazia lençóis e saía pra vender. Meus avós por parte de mãe, meu avô era alfaiate, costurava pra todo mundo do bairro, tinha uma clientela muito grande. E minha avó era dona de casa.

P/1 – Você sabe como os seus pais se conheceram?

R – Não, não sei exatamente como eles se conheceram. Mas por serem bairros vizinhos, acredito que nos footings que aconteciam normalmente nesses lugares, nas praças. Como cidade do interior, porque, na verdade, os bairros eram como cidades do interior. Eu acredito que eles devam ter se conhecido nessas circunstâncias.

P/1 –...

Continuar leituraP/1 – Gilberto, você pode falar seu nome completo, local e data de nascimento?

R – Meu nome é Gilberto Amatuzzi, nasci no dia 11 de março de 1952, em São Paulo, capital. Sou morador do bairro do Cambuci desde que nasci.

P/1 – Seus pais são de onde?

R – Meus pais são aqui de São Paulo, meu pai do Cambuci e minha mãe da Aclimação.

P/1 – E seus avós?

R – Meus avós por parte de pai são também aqui do bairro, do Cambuci. Meus avós por parte de mãe, minha avó era espanhola e meu avô italiano.

P/1 – E você sabe como eles vieram pro Brasil?

R – Eles vieram nessa fase de migração, no começo do século, procurando novas oportunidades. Acabaram parando aqui e se conheceram aqui.

P/1 – Eles vieram pro Cambuci também?

R – É, a princípio, eles foram pro Brás, que era o grande centro da cidade. Acabaram se conhecendo lá, casaram no Brás. Isso meus avós por parte de mãe. Moraram também em São Caetano, depois foram para Aclimação onde ficaram até, praticamente, o fim da vida.

P/1 – E seus avós faziam o quê? Tanto por parte de pai como de mãe.

R – Os meus avós por parte de pai, meu avô era funcionário público, trabalhou na Secretaria do Trabalho. A minha avó era dona de casa. Naqueles tempos, ela costurava pra fora, fazia o que era chamado de roupa branca, fazia lençóis e saía pra vender. Meus avós por parte de mãe, meu avô era alfaiate, costurava pra todo mundo do bairro, tinha uma clientela muito grande. E minha avó era dona de casa.

P/1 – Você sabe como os seus pais se conheceram?

R – Não, não sei exatamente como eles se conheceram. Mas por serem bairros vizinhos, acredito que nos footings que aconteciam normalmente nesses lugares, nas praças. Como cidade do interior, porque, na verdade, os bairros eram como cidades do interior. Eu acredito que eles devam ter se conhecido nessas circunstâncias.

P/1 – No bairro do Cambuci?

R – No Cambuci.

P/1 – Qual a atividade do seu pai?

R – Meu pai teve diversas atividades. Ele era ourives de formação, mas ele teve indústria de extintores e trabalhou também como funcionário público. A minha mãe era prendas domésticas, mas era uma mulher muito ativa, muito inteligente. Era uma pintora, pintou muitos quadros, foi uma das pioneiras na Praça da República, no Embu. A gente fazia muita feira não só nesses lugares, mas também no interior, Sorocaba, Piracicaba, Santos, tudo vendendo os quadros que ela pintava.

P/1 – Aí seus pais se casaram e foram morar no Cambuci?

R – Foram morar na Aclimação, depois Cambuci.

P/1 – Em quantos irmãos vocês são?

R – Dois.

P/1 – Mais velho ou mais novo?

R – Eu sou o mais novo e tenho um irmão mais velho, de um ano de diferença.

P/1 – Aí vocês nasceram nessa casa do Cambuci? Moraram sempre na mesma casa?

R – Praticamente nascemos nessa casa. Eu moro ainda nessa casa, era do meu avô. A nossa casa tem aproximadamente cem anos.

P/1 – E como é que é essa casa? Como era na época?

R – Olha, você, olhando a casa por fora, tem a impressão de que é um sobrado. Mas na verdade é uma casa térrea. Eles faziam o pé direito muito alto, ainda faziam porão, não sei se por causa do tempo da Guerra, da Revolução. Então, você olhando pensa que é um sobrado, mas é uma casa térrea. E eu procurei manter a originalidade dela até hoje. Ela tem três janelas na frente de dois metros de altura cada janela. Duas estreitinhas de sessenta centímetros de cada lado e uma no meio de um metro e meio. E eu mantenho essa originalidade, que o grande valor histórico está aí.

P/1 – Quantos quartos ela tem?

R – Ela tem, na verdade, três quartos. Sala, cozinha, banheiro, quintal. Apesar de que ela passou por várias reformas. Quando meu avô comprou a casa, ela era menor. Aí eles foram ampliando. Naquele tempo não tinha nem banheiro, tinha fossa. O banheiro ficava do lado de fora, no quintal, na parte de trás, no fundão, era uma fossa. A cozinha também ficava do lado de fora, era fogão e forno a lenha. Minha avó era também muito prendada e fazia muita coisa nesse forno e fogão a lenha. Nessa época de Natal, por exemplo, ela fazia panetone pra vender no forno a lenha. Naquele tempo se usava banha, não tinha óleo! Então, eles compravam latas de banha, tinha latas grandes, de dezoito litros e existiam latas menores, de dois litros. E era justamente nessas latas que ela aproveitava pra fazer a forma do panetone. Eles furavam toda a parte de baixo da lata, como se fosse uma peneira, forravam com papel vegetal a parte interna e ela fazia os panetones aí, assava no fogo a lenha dessa casa, em que eu estou até hoje. Depois, com o tempo, o fogão perdeu a utilidade e acabou sendo desmanchado.

P/1 - E quem morava nessa casa? Você, seu pai, sua mãe e seu irmão? Seus avós moravam lá também?

R – Na verdade, nessa casa morava meu avô, minha avó e três tios que moravam juntos. Minha tia Guiomar que era casada e morava com o marido e com a filha, minha prima Leda. Tinha outro tio que era solteiro, meu tio Luisinho. Ele também era ourives, aliás, um dos maiores artistas da família, porque ele era um ourives espetacular, de mão cheia. E eu tinha também outra tia que era excepcional e cega. Mas com toda a cegueira dela, ela que ajudou a criar eu e meu irmão, praticamente, ela que lavava as fraldas da gente, ela que cuidava da gente. Foi uma época muito boa.

P/1 – E como é que era o Cambuci nessa época da infância?

R – Ah, o Cambuci era maravilhoso. Assim como eu te falei no começo, parecia uma cidade do interior. Você chegava numa rua e parecia que todo mundo era da mesma família, todo mundo se conhecia, as casas ficavam todas abertas, um entrava na casa do outro, não precisava nem pedir licença! Muitas crianças na rua, a gente teve o privilégio de ter uma infância maravilhosa onde a gente tinha as brincadeiras de rua, não tínhamos internet, não tínhamos televisão, não tinha nem brinquedo! Na verdade, as nossas brincadeiras eram na rua mesmo. A gente brincava de bolinha de gude, peão, pipa, carrinho de rolimã! Foi uma infância maravilhosa! E o Cambuci tinha muito carroceiro, vendedores de fruta, pessoal comprando roupa velha. Tinha até um senhor que passava com um monte de cabrita, que ia de casa em casa vendendo leite que tirava na hora. Então, a gente escutava de longe o sininho da cabrita e já descia pra porta com o copo na mão esperando ele chegar com as cabritinhas. A gente escolhia uma cabrita e ele tirava o leite na hora pra gente tomar. Era muito bacana!

P/1 - E dentro da sua casa, como era? Quem exercia autoridade, sua mãe, seu pai, seus avós?

R – Olha, basicamente meus avós, né? Eles eram também muito democráticos, muito bacanas. Toda família italiana é muito carinhosa, muito apegados, chega a ser pegajoso até! Querem te beijar, te apertar o tempo todo, são muito carinhosos! E ficavam meus avós, por parte de pai, que a gente morava com eles, meu avô Luís e minha avó Teresa, e depois meus pais.

P/1 – Você teve algum tipo de formação religiosa?

R – Sim, meu avô era muito religioso. Ele era membro da igreja, era chamado de Mariano, alguma coisa assim, ele era muito religioso. Eu lembro que todo ano ele levava a gente pra Aparecida do Norte cumprir promessa que ele tinha feito. Era uma viagem longa, a gente ia de trem, eu era pequeno. Todo ano íamos lá e ele fazia a gente acender uma vela do tamanho da gente! A minha formação é católica, estudei em colégio Marista, da região. Esse colégio é um colégio que existe até hoje, inclusive, chega a ser mais velho do que o próprio bairro. O Colégio Nossa Senhora da Glória. Que coincidentemente tem o mesmo nome da igreja do Cambuci, a Paróquia São Joaquim, mas Igreja Nossa Senhora da Glória, que também tem uma história interessante. Essa igreja foi feita, era uma capela inicialmente, Capela de Lourdes. Era uma réplica da Capela de Lourdes na França, feita pra Eulália Assunção, uma baronesa na época que construiu essa capela que hoje fica na Rua Eulália Assunção. Ela, inclusive, foi enterrada nessa capela que está lá até hoje. É um dos pontos turísticos do bairro porque ela é maravilhosa. Logo em seguida foi feita a igreja, que é muito bonita e foi, inclusive, tombada pelo Patrimônio.

P/1 – E nesse Colégio Marista, com quantos anos você entrou?

R – Olha, no Marista eu entrei já no primeiro ano, tinha sete anos. Antes disso cheguei a fazer uma pré-escola, um jardim de infância em outras escolinhas da região. Uma delas: Externato Pereira da Cunha, que ficava na Rua Independência, a gente chamava de Escola da Dona Nenenzinha. Ali eu fiz meu jardim de infância. Depois, o prézinho eu fiz na Igreja, que tinha uma escolinha dentro da Igreja, chamava Externato São Luís, e de lá fui pro Colégio Marista. Meu professor foi o Irmão Justino, um ícone da escola, um dos fundadores. Ele faz parte da história do Cambuci, meu pai estudou nessa escola, meu tio, inclusive, meu filho chegou a estudar lá. Foram várias gerações.

P/1 - E como é que você ia pra escola?

R – A pé. Era bem pertinho de casa, da minha casa pra lá eram três quadras!

P/1 – Do que você mais gostava na escola? Lembra de alguma professora que tenha te marcado?

R – Na verdade, eu tinha aula com o Irmão Justino. Naquele tempo, os padres usavam batina. Eles eram rigorosos, muito rigorosos. Vira e mexe éramos severamente castigados. E o castigo que eles davam pra gente, tínhamos que ficar num canto da escola olhando pra parede, não podíamos olhar pros lados, eram bastante rigorosos. O que eu gostava mesmo da escola era jogar bola! Naquele tempo tinham dois campinhos de futebol, de terra. Não víamos a hora de ir pro intervalo pra jogar bola. Naquele tempo, essa era a grande paixão da molecada.

P/1 – O Padre Justino te deu aula no primário inteiro?

R – Não, não. Eu tive aula com ele no primeiro ano primário. Depois, nos outros anos, eram outros Irmãos.

P/1 – Sempre aula com Irmão?

R – Sempre aula com Irmãos. Depois, mais pra frente, esses Irmãos começaram a ter ajudantes que trabalhavam junto na classe como ajudantes, que eram civis. Mas, normalmente, eram os Irmãos que administravam tudo.

P/1 – E como é que você se comportava?

R – Olha, eu nunca fui muito bem comportado, não. Eu sempre dei muito trabalho pra minha mãe, sempre fui muito desatencioso, levava tudo na brincadeira, era muito indisciplinado. Vivia sendo castigado, né? E pra desgosto da minha mãe, que reprimia a gente demais.

P/1 – Ela reprimia?

R – Reprimia, me castigava, dava bronca. Ficava chateada porque era sempre chamada na escola, o pessoal reclamava. Coitada, dei bastante trabalho pra ela.

P/1 – Você lembra de algum episódio que tenha feito na escola?

R – Olha, no Colégio Marista nem tanto, eu fiz só o primário lá. Depois eu saí de lá e fui pra uma escola pública. Nessa escola eu matava muita aula, cabulava. Já um pouco maiorzinho, com catorze, quinze anos, teve uma passagem engraçada. Uma menina tinha caído na classe e eu fui ajudá-la. Ela tinha batido a perna, fui passar a mão na perna dela, fazer uma massagem. Outro aluno foi na diretoria e falou que eu estava passando a mão na menina. E deu um bafafá danado, né? Não preciso nem dizer! Naquele tempo era tudo muito, muito puritano. Não é que nem hoje que é tudo muito liberal. Só sei que chamaram minha mãe, chamaram os pais dela, foi uma situação constrangedora. Fui suspenso, foi terrível! Muito humilhante!

P/1 – Daí você sai e faz o ginásio onde?

R – Eu fiz uma parte nessa escola e depois fui pra outra escola, que era do lado, inclusive, do Colégio Marista. Era o Liceu Siqueira Campos, que é uma escola bem tradicional, uma escola técnica. Não é da minha época, mas, antes de mim, o Jânio Quadros deu aula ali, o Delfim Neto estudou ali. E eu acabei fazendo lá o final do ginásio e o colégio.

P/1 – Aí você já estava mais assentado no ginásio?

R – Não! Eu fui indisciplinado até o fim.

P/1 – Seu pai nessa época era ourives? Você via ele trabalhando?

R – Via, via ele trabalhando! Inclusive, nessa casa em que nós morávamos, em que eu moro inclusive, existia uma oficina de ourives no fundo. Meu tio trabalhava, era chefe da oficina, ia buscar serviço pra fora. Então eu cresci no meio de ouro, de diamantes! Meu tio ia buscar serviço e voltava às vezes com um quilo, dois quilos de peças de ouro, pacotes de diamantes, que era justamente pra fazer o acabamento das peças. Cravar as pedras, fazer o desenho. Eu os via trabalhando e comecei a trabalhar com meu tio desde pequeno, ajudando. Pra você poder manusear uma peça dessas, um anel, um broche, um brinco que seja, você tinha que colar essa peça que a gente chamava de fuso. Era uma pedaço de cabo de vassoura, com goma laca, que a gente envolvia todas essas peças pro meu tio e meu pai poderem trabalhar sobre elas, cravando as pedras, fazendo desenhos, ranhuras. Tanto eu, como meu irmão e meus primos, desde pequeninhos ajudávamos na oficina e ganhávamos uns troquinhos pra comprar uns doces, umas balinhas.

P/1 – Seu pai vendia lá, as pessoas o procuravam lá? Como era o comércio?

R – Não, na verdade eles tinham a oficina e produziam pra fora. O pessoal levava serviço pra eles fazerem, eles só produziam, não era varejo, não comercializavam. Produziam pra terceiros, pra alguns comerciantes da cidade.

P/1 – E você disse que sua mãe pintava? Ela pintava em casa?

R – Minha mãe pintava. Em casa, ela era uma máquina pra pintar. Ela começou a pintar bem mocinha, mas acabou tendo que parar em função de uma alergia que ela tinha da tinta a óleo. A tinta a óleo tem um cheiro muito forte, aí, por recomendações médicas, ela teve que parar. Depois saíram essas tintas Acrilex, que era uma tinta sem cheiro. Eu e lembro que eu mesmo presenteei minha mãe com essas tintas e uns pincéis. Dei e falei: “Olha mãe, tem umas tintas que saíram agora, talvez dê pra senhora pintar”. Porque ela gostava muito de pintar. E eu dei, ela detestou a tinta, porque tinha uma secagem muito rápida. Quem está acostumado a pintar faz a mistura na própria tela, dá as nuances misturando na própria tela. A Acrilex não permitia isso, não dava tempo e ela secava. Ela detestou. Mas foi insistindo na pintura e virou uma máquina de pintar. Como a tinta secava muito rápido, ela precisava pintar muito rápido. Tinha uma velocidade que você não acreditava. Tinha um buffet grande em casa, aqueles móveis coloniais, né? O buffet tinha uns dois metros, dois metros e meio, ela enfileirava os quadros lá, pintava os quadros ao mesmo tempo pra aproveitar a tinta, ia fazendo o fundo de vários quadros ao mesmo tempo. Tinha vezes que ela pintava dez, doze quadros de uma vez.

P/1 – E onde ela vendia esses quadros?

R – Em algumas feiras, na Praça da República, Embu e em algumas outras feiras que a gente fazia pelo interior.

P/1 – Você ia junto com ela?

R – Ia. Ia meu pai, às vezes ela e meu pai, às vezes eu também.

P/1 – Como era a Praça da República?

R – Era mais ou menos como hoje, só que, naquele tempo, o público era diferente, né? Além de ter menos artistas, não eram tantos expositores como é hoje, que são milhares, ocupam a praça inteira, naquele tempo era meia dúzia. E o público, a maioria era turista, principalmente internacional. A minha mãe mandou quadro pro mundo inteiro! Tinha turista alemão, italiano, americano, francês, de tudo quanto é nacionalidade. A gente ficava lá, expunha os quadros, montava em cavalete, um em cima do outro, fazia aquela exposição toda e ficava aguardando o público chegar, escolher os quadros. Às vezes ela pegava também sob encomenda, né? Que a pessoa chegava lá e queria um determinado quadro pra combinar com certo ambiente, uma sala de jantar, uma natureza morta. Aí encomendavam pra ela.

P/1 – Ela tinha algum motivo específico?

R – Ela gostava muito de pintar casarios. Tipo Ouro Preto, Parati. Gostava muito desse tipo de arte. E também de florais e natureza morta. Frutas, vasos... Ela pintava muito bem.

P/1 – Vocês vivam com qual dinheiro? Vinha do seu pai ou da sua mãe?

R – Na verdade vinha um pouco de cada lado. A gente era uma família de classe média, nunca tivemos luxo de nada, era uma vida muito simples. Mas também nunca faltou nada. E um pouquinho de recurso de cada.

P/1 – E você fazia o que na feira?

R – Eu ajudava a vender, carregar e descarregar o carro, montar. Depois, como minha mãe pintava muito, era uma máquina e vendia bastante, comecei a fabricar moldura pra ela. Comprei uma maquininha, uma serra, as madeiras em metro e fazia as molduras pra ela.

P/1 – Com quantos anos?

R – Ah, nessa época eu já tinha bem uns vinte anos, vinte e poucos anos.

P/1 – Nessa passagem pra adolescência, quais eram seus programas, onde você frequentava?

R – Eu gostava muito dos bailinhos, né? Naquele tempo a gente tinha muito bailinho! Antes disso, a gente tinha os bailes de formatura, que eram muito tradicionais. E por eu ter um avô alfaiate, ele fazia uns smokings pra mim. Uns smokings shows, com faixa, camisa de babado, era muito legal! E a gente ia nesses bailes de formatura, com orquestra ao vivo. A gente tinha alguns salões tradicionais, tinha no Aeroporto, no Clube Pinheiros, no Ipiranga, no Atlético Ipiranga, no Círculo Militar. Eu gostava muito de ir nesses bailes de formatura de fim de ano. E durante a semana, final de semana, eram os bailinhos que aconteciam pelo bairro. Às vezes na casa de amigos, às vezes em casas especializadas em baile. E cinema! Íamos muito no cinema. Tínhamos alguns cinemas no bairro do Cambuci, coisa que hoje não tem mais. Tínhamos o Cine Riviera, que hoje não tem mais, eu praticamente cresci dentro desse cinema, era bem pertinho de casa. As sessões eram corridas, a gente assistia a das duas da tarde e saía às oito da noite. Depois que acaba a sessão, a gente ficava lá dentro, brincando, paquerando. E era isso, os bailinhos e o cinema.

P/1 – Que música você gostava de ouvir? Pra dançar?

R – Olha, nos bailinhos tocava de tudo, né? Naquele tempo nós não ficávamos presos a uma modalidade de música. Tinha música italiana, musica francesa, música espanhola, diversas músicas. Eu gostava demais das músicas italianas, eram músicas românticas, Pino Donati, Peppino di Capri, a própria Rita Pavone, era muito gostoso, eu gostava muito desse tipo de música. Mas um pouquinho maior, atingindo a adolescência nos meus quinze, dezesseis, eu era apaixonado por Bossa Nova. Diferente dos meus amigos, que já estavam caindo pro Rock, essas coisas. Eu relutei bastante pra cair no Rock, eu era apaixonado por Bossa Nova. Inclusive, meu sonho era ir pro Rio de Janeiro conhecer a Garota de Ipanema! Ir no Cristo Redentor, a gente escutava aquelas músicas, falava muito do Rio de Janeiro, e eu tinha esse sonho. Acabei de certa maneira realizando, como eu sempre fui muito agitado, convenci meus pais a deixar eu ir sozinho pro Rio de Janeiro, tinha na época dezesseis anos. Precisei tirar autorização no juizado de menores, fui sozinho, com pouquinho dinheiro, pra conhecer e ter esse prazer. Passei lá alguns dias, era Sábado de Aleluia, num feriado prolongado. Fiz tudo o que tinha direito, dormia na praia na frente do Copacabana Palace. Primeiro fui parar na rodoviária, um lugar feio! Eu queria saber onde era Copacabana, perguntei no balcão de informação, fui pra lá, “quem tem boca vai a Roma”, peguei uns ônibus aqui, outros lá, cheguei em Copacabana. Longe pra burro da onde eu estava, na rodoviária, né? E, chegando lá, não era o que eu imaginava. Foi meio frustrante. Porque, como eu passei parte da minha infância em Santos, e Santos era maravilhoso, tinha uma praia lindíssima, um jardim maravilhoso. Minha avó por parte de mãe tinha um apartamento em Santos, então nós passávamos praticamente todas as nossas férias lá. E a cidade era lindíssima. Achava que o Rio seria parecido, mas na verdade não era. Era uma cidade grande, a praia não era tão bonita, fiquei meio frustrado. Mas, mesmo assim, quis conhecer tudo o que eu tinha direito. Fui assistir um jogo no Maracanã, se eu não me engano era Botafogo e Vasco, estádio lotado. Fui na Urca, Bondinho, Corcovado, Floresta da Tijuca, e ainda pulei carnaval no Canecão. Era sábado de Aleluia, no dia seguinte já era carnaval, então eu fui pular.

P/1- E você dormiu todos os dias na rua?

R – Não, dormi um dia na rua, que eu cheguei e fiquei meio perdido, andei à beira mar de Copacabana de ponta a ponta, acabei dormindo num banco de praça. No dia seguinte voltei pra rodoviária e me informei de um lugar pra ficar. Fiquei numa espelunca ali do lado, só ia pra dormir. Passava o dia conhecendo os lugares e voltava pra lá só pra dormir.

P/1 - E aqui, você trabalhava? Continuava ajudando seus pais?

R - Sim, tanto eu e meu irmão sempre ajudamos nossos pais.

P/1 – E você se lembra de alguma namorada que você teve nesse período? Seu primeiro beijo?

R – Olha, na adolescência eu tive algumas namoradas.

P/1 – Qual foi a primeira?

R – Olha, que me lembra mais, namoradinha de infância, pode-se dizer. A gente brincava de “beijo abraço aperto de mão”. Quando chegava a vez da menina, a gente pedia pro cara dar um sinal e apertava o olho da gente pra gente dar um beijo. Era uma vizinha que morava bem em frente de casa, Eugenia, de origem Grega, tinha a nossa idade. Eu era bem apaixonado por ela. A gente tinha essas brincadeiras! Até criamos um diferencial, “beijo, abraço, aperto de mão e beijo prolongado”, pra gente aproveitar um pouquinho mais. Ela era essa namoradinha que eu lembro mais.

P/1 – E nessa fase adolescente você já sabia o que queria fazer?

R – Não, nunca fiz plano pro futuro. Eu sempre procurei viver o dia a dia. Sempre fui inquieto, era movido pelo o que me desse na cabeça na hora. Tanto que, em função disso, acabei dando muito trabalho para os meus pais, eles sofreram muito por conta disso. O meu irmão era mais tranquilo, mais centrado. Eu era irrequieto, meio querendo descobrir as coisas. Lembro que quando eu era pequeno, pegava um ônibus e ia até o ponto final pra saber onde era. “Vila Ema. Onde será que é a Vila Ema?” Aí pegava o ônibus e ia até a Vila Ema, chegava lá, descia e pegava o ônibus de volta. Sempre fui muito desbravador, tanto que depois, já adulto, virei mochileiro. Meti uma mochila nas costas e fui correr o Brasil, sozinho, sem ninguém. Fazia artesanato, como eu tinha formação na oficina de ourives, sabia fazer umas pulseirinhas, uns anéis. Acabei montando minha mochila e fui correr Brasil. Rodei praticamente o Brasil inteiro, viajando.

P/1 – Quantos anos você tinha, nisso?

R – Eu tinha uns vinte, vinte e três, vinte e quatro.

P/1 – Você chegou a acabar o colégio?

R – Acabei o colégio, entrei na faculdade...

P/1 – Faculdade do quê?

R – Comecei fazendo Engenharia, vi que não era minha praia.

P/1 – Você prestou Engenharia por quê?

R – Ah, minha família sempre ficava falando: “Você vai ser médico, vai ser engenheiro...”, aí prestei. Entrei na faculdade e descobri que não era minha praia, odiei, detestei. Fui falar com o diretor e disse que queria trancar. Ele me convenceu a mudar de curso, pela conversa que eu tinha com ele, ele achou que meu perfil era outro e me indicou a Comunicação. E realmente, na Comunicação eu me dei bem, comecei a fazer cinema, teatro. Me especializei na parte de Publicidade. Não terminei a faculdade porque estudava ali na Fiam, no Jabaquara, perto da Estação São Judas de metrô. E aí a FMU comprou a Fiam, transferiram a gente pro Morumbi, um prédio novo, muito bonito por sinal. Mas naquele tempo não tinha condução, era um sacrifício. O prédio não estava acabado, não tinha piso, não tinha porta... Aumentaram o valor da faculdade em quinhentos por cento. Então foi greve, greve, nunca tinha aula, assembleia! Eu me enchi o saco e falei: “Sabe de uma coisa? Cansei”. Passei a mão numa mochila e resolvi correr o Brasil. Depois passei algum tempo fazendo isso, fiz umas três ou quatro viagens, viagens longas. O máximo que eu fiquei foi um ano viajando. Eu chegava num ponto e pensava: “Bom, já cheguei até aqui, está mais fácil ir pra um ponto pra frente do que voltar!”, então fui indo.

P/1 – A primeira viagem que você fez foi quando parou a faculdade? E aí pensou em fazer artesanato?

R – Foi... Na verdade, não fui com esse objetivo, queria correr o mundo, nunca fomos de grandes posses, precisava arrumar algum dinheirinho. Aí resolvi que podia fazer um artesanato e me virar, e fui indo.

P/1 – Qual foi sua primeira viagem?

R –Olha, eu saí daqui, tinha um conhecido na Bahia, que estudou comigo no Cambuci. Não sei por que cargas d’água ele se mudou pra lá, casou na Bahia, trabalhava na Globo baiana. A gente acabou tendo algum contato, comunicação, achei que eu ia pra Bahia. Falei: “Vou pra Bahia”. Aí peguei um ônibus, fui pra lá, encontrei esse amigo meu, o Carlinhos. Fiquei uns dias na casa dele, mas senti que não era isso que eu queria. Não queria ficar hospedado, queria conhecer. Acabei saindo fora. Da Bahia fui pro Ceará, do Ceará pra Belém...

P/1 – Mas como é que você vendia esse artesanato?

R – Eu sentava na rua, esticava um pano no chão, colocava as pulseirinhas, aneizinhos, pegava um colar e ficava dando brilho... Como a gente tinha uma característica diferente do nordestino, do nortista, eu era mais claro, loiro, de certa maneira a gente fazia sucesso com as meninas. Vendia bem, dava pra pagar a alimentação e às vezes uma hospedaria. Quando eu não conseguia pagar hospedaria, arrumava lugar pra ficar. Um dos primeiros lugares que eu ia quando chegava na cidade era à Igreja para conversar com o Padre, primeira coisa que eu fazia. Me apresentava: “Sou estudante, de São Paulo, capital, estou viajando conhecendo o Brasil. Será que o senhor não arranjava um lugar pra eu dormir? Não queria ficar por aí”. Às vezes eu conseguia, dormia em escola, na Igreja, em convento. Às vezes eu não conseguia, aí dormia na rua, arrumava um canto, dormia em posto de gasolina, embaixo de caminhão. Em todo lugar que você possa imaginar. Dormi até em delegacia, inclusive teve um lugar em que eu cheguei, acho que foi Natal, procurava também república de estudante, às vezes conseguia, às vezes não, só sei que um dia cheguei numa república e eles falaram: “Olha, aqui não tem lugar pra ficar, mas se você não se incomodar, a gente tem amizade com o delegado aqui do lado, você pode dormir ali na delegacia que tem vaga”. Daí eu achei que tudo bem, fui, recebi uma cela, ainda ganhei umas quentinhas. Era um lugar bem seguro, né? Não tinha problema nenhum. (risos). Mas dormi em tudo quanto é lugar que você possa imaginar, dormi em construção, na rua, no mato.

P/2 – Eu queria perguntar: como foi a primeira vez que você dormiu no mato?

R – Isso foi em Goiás, um lugar que chama Sete Cidades. Ali eu conhecia um rapaz, que viajou esse trecho comigo, também de São Paulo. Na estrada, você acaba conhecendo muita gente, né? Cada hora viaja com um povo diferente. Conheci esse rapaz e acabamos viajando esse trecho juntos, de Piripiri a Piracuruca. Era mais ou menos uns quarenta quilômetros de distância de um lugar pro outro, onde tinha esse Parque Nacional de Sete Cidades. Fomos indo, era estrada de terra, anoiteceu e não se enxergava nada, porque não tinha lua, nem um palmo na sua frente. Tivemos que parar ali, na hora que não deu mais, e dormirmos no mato. Encostamos a mochila um no outro e dormimos. Dormimos, nem dormimos, né?

P/1 – Quem que era o outro, você estava com mais alguém?

R – Foi um rapaz que eu conheci na viagem, também andarilho. Acabamos fazendo esse percurso juntos, dormimos na estrada, no escuro, no mato.

P/1 – Você não tinha medo?

R – Olha, pra ser sincero, medo, medo, não. Apesar de não ter lua, estava um céu estrelado que parecia um planetário. É indescritível a beleza natural. Talvez se tivesse lua e pudesse andar não teríamos visto um céu tão maravilhoso. Quando chegamos em Sete Cidades tinha um hotel, eu, inclusive, fiquei revoltado, pertencia ao Governo Federal. Eu falei: “Pô, aqui o Governo vem com hotel, né?”. Aí a gente conversou com o pessoal do hotel, eles arrumaram um lugar pra gente dormir ali, tipo um depósito. A gente não tinha dinheiro pra dormir, fizemos uma conversinha com esse pessoal e eles arranjaram esse lugar. Mas era tão quente, tão abafado que a gente não conseguiu ficar. A gente levava rede, né? Sempre andei com rede. Andava também com mosqueiro, esses lugares tinham muitos bichos e insetos. Aí amarrava uma cordinha de uma ponta à outra, jogava o mosqueteiro, colocava minha mochila e pronto, estava acampado. Só sei que no dia seguinte eu acordei com a rede balançando, estava entre uns bois, umas vacas. Nossa, horrível! (risos).

P/1 – Qual é esse desejo de ser andarilho?

R – Eu não sei, sempre tive essa curiosidade de conhecer tudo. Desde pequeno meus pais falavam que eu era destruidor, que eu destruía tudo. Eu ganhava um carrinho e precisava destruir o carrinho pra ver o que tinha dentro. Desde moleque eu tive essa curiosidade de saber o que tem dentro das coisas. Tinha que saber a origem, tal. Na escola, os padres falavam das coisas de religião, na aula de catecismo: “Isso é um mistério...”. “Mas se é mistério, como é que o senhor sabe?” Precisava de resposta pra tudo, queria conhecer tudo. Vi o Brasil e queria saber como era, o que era. Resolvi partir pra conhecer esses lugares, ver na íntegra. Fiz umas viagens bem malucas, Serra Pelada, Tucuruí.

P/1 – Serra Pelada, você foi nessa viagem?

R – Não, foi na outra.

P/1 – E nessa você ficou quanto tempo?

P/1 – Nessa primeira eu fiquei aproximadamente uns quatro meses.

P/1 – Aí como foi a volta dessa primeira viagem?

R – Olha, cheguei em casa, o pessoal estava muito preocupado. Apesar que eu sempre dava notícia, ligava pra São Paulo, mandava carta, recebia carta.

P/1 – Você se correspondia por carta?

R – Correspondia. Alguns lugares em que eu resolvia ficar, como não tinha endereço fixo, as cartas eram enviadas na rádio local: “Carta pra fulano de tal, favor retirar aqui!”, aí eu ia na rádio e retirava. Eu ligava e falava: “Olha, se quiserem mandar alguma coisa pra mim, manda pra rádio tal que eles entregam” e assim acabava me correspondendo.

P/1 – O que você escrevia nas cartas?

R – Ah, descrevendo um pouco dos lugares por onde eu passava. Apesar das dificuldades a gente não contava, né? Hoje contando é um mar de rosas, mas tiveram momentos de tristeza, de solidão. Se você tem um amigo, um companheiro, você sempre se fortalece, né? Mas, senão, você sempre tem momentos de tristeza e solidão. Mas eu nunca deixei de seguir em frente.

P/1 – Pra quem você mandava as cartas?

R – Mandava pra minha mãe, meus tios, meu irmãos. Normalmente dirigido pra família.

P/1 – E quem que respondia?

R – Olha, tive respostas da minha mãe, do meu irmão, dos meus tios. Todos eles respondiam.

P/1 – Aí sua volta da primeira viagem?

R – Aí acabei voltando. Quando voltei fiquei meio um peixe fora d’água. Foi difícil me adaptar de novo. Comecei a fazer alguns bicos de serviço, o senso do IBGE em 1980. Na Zona Leste de São Paulo, Itaquera, Guaianazes. Estavam fazendo aquelas COHAB todas, eu cadastrei as COHAB, mas eram cidades fantasmas, não tinham moradores. A gente botava tudo “domicílio vago”. A gente via aquelas casas, apartamentos, a perder de vista, e tudo vazio. Me deixou horrorizado, porque eu pensei: “Gente, estão construindo uma cidade aqui!”, porque era fora da cidade, afastado do centro. Mas ao mesmo tempo não tinha infraestrutura, você não via um verde, uma árvore, uma escola. Achei um horror, fiquei um peixe fora d’água. Aí já comecei a planejar outras viagens. Depois da primeira você vê quanto tempo você perdeu, quanta coisa tem pra conhecer. Por mais que eu andasse, eu não tinha visto nada. Durante a viagem conheci alguns estrangeiros, suíço, alemão, muito alemão, holandeses! Que conhecem o Brasil mais que a gente! O pessoal vem de fora, pra eles conhecerem a Europa é fácil, pra ir de um lugar pra outro é muito fácil. Normalmente, o último lugar em que eles vêm é o Brasil, eles vão pra Europa, Estados Unidos, e depois Brasil. Mas quando chegam no Brasil, eles piram! Não acreditam que é o Brasil. Além da receptividade do povo brasileiro, das mulheres bonitas, a beleza natural desse país é fantástica! Você só ouve elogio por parte dos gringos. Aí eles vem pra cá com dólar, que naquela época valia muito, diferentemente de hoje, que praticamente está instável. Com o pouco que eles tinham de dólar, eles faziam muito aqui no Brasil, então eles estavam no Paraíso. Bastante dinheiro, bastante mulher, mulheres bonitas, povo receptivo, muita festa e uma natureza fantástica, né? Aí você fica pensando: “Poxa, demorei tanto pra conhecer, os caras vieram de longe e conhecem mais que a gente!”, aí aumentou mais ainda minha necessidade de conhecer o Brasil. Eu tinha o sonho de ir pro Amazonas. Aí fiquei planejando já a segunda viagem, até que depois de um tempo consegui.

P/1 – Quando tempo demorou da primeira pra segunda?

R – Ah, demorou um ano, fui no ano seguinte. Fiquei pouco tempo aqui em São Paulo e já fui. Aí nessa eu fui com um pouco mais de conhecimento, já tinha uma experiência. Fiquei quase um ano viajando, consegui ir pra Amazônia, Serra Pelada, Tucuruí. Andei bastante, pelo Norte e Nordeste.

P/1 – E como é que estava Serra Pelada, que ano que era?

R – Olha, propriamente dito, eu não fui pra dentro da Serra Pelada, dentro do garimpo. Eu fui pra cidade. São duas cidades ali, Marabá e Tucuruí. Uma do lado da outra. Marabá, onde fica Serra Pelada. Tucuruí, onde estavam fazendo uma usina. Pra você ter uma ideia, essas duas cidades tinham em torno cinco mil habitantes, vilarejo, povoado, né? Uma coisa muito simples. Eu fiz esse percurso em 600 quilômetros de Transamazônica. Uma viagem dificílima, longa, sofrida. Porque pra você andar 600 quilómetros demorei quatro dias de viagem! Como eu não conhecia a região não estava preparado. De noite um frio danado no meio da mata, de dia um calor insuportável. E eu não tinha o que comer, eu não leve nada, estava no meio do mato, não tinha parada nenhuma. Passei fome, passei frio, tive febre, foi uma viagem terrível, até chegar em Marabá. Chegando Marabá, tanto Marabá quanto Tucuruí, essas cidades viraram praticamente um prostíbulo. Porque você tinha em Serra Pelada 100 mil garimpeiros, homens, em Tucuruí 40 mil operários, que precisavam de mulher! Então a cidade virou só prostituição, você via mulheres lindas de todos os cantos do Brasil, até de fora do país pra se prostituir ali. A situação parecia filme de Faroeste, coisa Fellini! P/1 – E quanto tempo você ficou ali?

R–Eu não fiquei muito tempo não. Eu não via a hora de ir embora de lá, na verdade. (risos). Eu fiquei alguns dias, acredito que uns dez, 12 dias. Inclusive ali eu presenciei uma blitz do Exército, porque lá não tinha polícia, era Exército. Eu estava numa hospedaria em Tucuruí, quartinho de madeira, bem simples, e chegou o Exército, tinha acontecido uma confusão na cidade com aquela peãozada toda, uma coisa assim surrealista! Chegou caminhão do Exército, com vários guardas, já chegaram dando porrada em todo mundo, porrada daqui, cacetada de lá. Eu, do meu quarto, olhando por uma frestinha tremia que nem vara verde! Eu pensava: “Esses caras vão entrar aqui, vão me pegar, não sei por que, vão me bater, também não sei por que!”, porque eles estavam pegando todo mundo, batendo em todo mundo, um negocio sem lei! Não via a hora de ir embora de lá. Eu pensei: “Gente, caí no lugar errado!”, aí consegui sair de lá. Fui embora de barco, eu vim pelo Tocantins, ai foi quase uma semana de viagem de lá até Belém do Pará. Ai eu fui pro paraíso, né? Porque você ali no rio, num barquinho, amarrado numa rede, um rio maravilhoso, que tinha horas que parecia que o rio ia acabar, ficava estreitinho, aquela vegetação em cima d’água, o barco ia abrindo aqueles caminhos tortuosos, de repente abria e parecia que virava o oceano! Foi quase uma semana de viagem até Belém do Pará, maravilhosa! Umas noites lindas, e dentro do rio outra historia, né? Ali era outra história.

P/1 – E você foi conhecendo pessoas? Fez alguma amizade marcante?

R – Muitas! Conheci muita gente. E olha, posso dizer que em todo lugar que eu passei fui muito bem recebido, muito bem tratado. E os nativos, porque eu sempre tentei me relacionar mais com os nativos mesmo, né? Dormir em casa de muitos nativos, o pessoal muito simples. E o que eles tinham de melhor eles davam pra você. Se eles tinham um pedaço de pão, eles davam pra vocês, se eles tinham um peixe, o peixe era pra você. Se você não comesse eles se sentiam ofendidos, e às vezes você ficava meio relutante de aceitar, né? Por que eles eram tão simples, tão pobres e miseráveis, mas com tanta hospitalidade. Fantástico! O povo brasileiro é fantástico!

P/1 – Aí você ficou um ano nessa segunda viagem?

R – Fiquei um ano. Quase um ano.

P/1 – Sempre vendendo artesanato?

R – Sempre.

P/1 – Você chegou a passar fome?

R – Não, fome, fome, não. Passei fome assim, nesses lugares que não tem o que comer e não por falta de dinheiro. Você não tem o que comer, está no meio do mato, tinha que ter levado algum alimento, né? Mas fome mesmo, não. Às vezes eu trabalhava o suficiente pra despesa do dia, pra pagar uma refeição, às vezes uma hospedaria, às vezes uma passagem. Mas na maioria das vezes eu procurava arrumar hospedaria e carona. O dinheirinho era mais pra comer.

P/1 – E quando você estava num lugar você já pensava no próximo?

R – Eu andava com um mapa. Ia me baseando pelo mapa, eu não conhecia nada, estava easy rider mesmo, sem destino. Eu olhava pro mapa e falava: “Acho que vou pra cá, acho que vou pra lá”, e aí me baseava na rota, e ia. E no Amazonas, principalmente, você só viaja de barco. Eu fui um mês de barco adiante de Manaus. Eu me senti o Cabral. Literalmente me senti o Cabral, porque quando ele chegou no Brasil foi o que ele viu, isso permaneceu igual, não mudou absolutamente nada. Inclusive, no interior do Amazonas existe uma energia pulsante, parece que aquilo respira, vibra. É de uma imensidão tamanha que você se sente uma formiga perto da grandeza que é aquilo, da beleza natural. E eu não me afastei do rio. Eu fui ali, era a primeira viagem, só navegando pelo rio Amazonas e alguns afluentes. Porque você andando ali, passa dias e dias navegando sem ver nada. De repente você vê uma palafitazinha, uma comunidadezinha, passa mais uma semana e você acha outra comunidade na beira do rio. Eu nem me atrevia a entrar por dentro, porque era selva, né? Me senti o Cabral, quando ele chegou aqui, ele viu exatamente isso. É emocionante, pensar que tudo isso é nosso. E que o povo que mora lá, apesar da miséria, pra gente, né? Eu sempre falava que é uma miséria sadia, diferente da miséria da cidade, onde o cara tem que morar numa favela, embaixo de um viaduto. Lá não, eles moram dentro daquela palafita deles, naquela simplicidade, mas eles são respeitados entre eles, existe respeito à comunidade, todos se chamam pelo nome. Eles são alguém ali. É um povo extremamente receptivo. E esse mesmo povo, quando sai em busca de uma oportunidade melhor, de um trabalho, que vem pra cidade grande, chega aqui e é marginalizado, tratado como bandido pela aparência. É muito triste.

P/1 – E em qual momento você decidiu voltar dessa viagem?

R – Nessa segunda viagem? Olha, antes de ir eu tinha montado uma firminha de bijuteria aqui em São Paulo. Na Mooca, tinha montado uma loja, fazia umas bijuterias. Aí quando eu decidi ir embora, eu vendi essa fabriquinha e fui embora. Mantendo contato em São Paulo, a pessoa pra quem eu vendi teve alguns problemas, acabou não pagando, fez umas dividas inclusive pra mim, eu transferi o aluguel da casa que estava no meu nome pra ele e ele acabou não pagando. Nos contatos que eu tinha com a minha família, eles falando que estavam tentando resolver isso com o cara e não estavam conseguindo, até que chegou uma hora que precisava da minha presença aqui pra resolver. Tinha um problema judicial, aí tive que voltar pra cá pra resolver essas pendências.

P/1 – Aí você voltou?

R – Voltei, pra resolver isso. Fiquei mais um tempo aqui, mas sempre pensando lá. Deixei muitos amigos lá. Depois acabei fazendo mais uma viagem de volta. Resolvi as coisas aqui, sempre montando coisas diferentes, restaurante, lojinha de artesanato...

P/1 – Aqui? Depois que você resolveu seu perrengue judicial da loja de bijuteria você abriu outro negócio?

R – Abri outro negócio, uma lojinha de artesanato. Como eu tinha vindo de lá, no Pará eu acabei comprando muito artesanato local, nativo, né? E despachei pra São Paulo. Acabei montando uma lojinha de artesanato na minha casa mesmo, na garagem da minha casa. Peguei minha garagem, fiz uma decoração nela, pintei chão, pintei parede, peguei uns caixotes, trouxe uma cerâmica de Marajoara, umas esculturas e montei uma lojinha.

P/1 – Nessa casa do Cambuci?

R – Nessa casa em que eu moro ainda hoje.

P/1 – E seus pais, tudo bem?

R – Tudo bem.

P/1 – Aí você montou e foi viajar outra vez?

R – Não, aí eu montei essa lojinha, fiquei lá um tempo. Mas realmente, difícil de sobreviver, estava muito bonitinha, mas comercialmente não vingava. Aí resolvi sair de novo, fui de novo viajar.

P/1 – E o trajeto dessa terceira viagem?

R – O trajeto dessa terceira viagem, praticamente, foi o mesmo que eu já tinha feito. Fui mais pra matar a saudade, fiquei mais tempo no Ceará, Canoa Quebrada especificamente. Que naquele tempo Canoa Quebrada ainda era Canoa Quebrada, não o que é hoje. Cresceu demais, naquele tempo era uma aldeia de pescadores, poucas casas, povo nativo, né? Não tinha o turismo que se tem hoje. Hoje tem até hotel cinco estrelas por lá. Eu acabei morando praticamente em Canoa Quebrada. (risos). Fiquei lá uns quatro, cinco meses.

P/1 – Mas você tinha alguma namorada?

R – Não, não tinha não, nenhuma namorada. Fixa não.

P/1 – Você ia conhecendo pessoas no meio do caminho?

R – Ia. Conheci muita gente. Na verdade, por a gente ser da cidade grande, de São Paulo, você chegando nesses interiores do Brasil, você acaba fazendo muito sucesso com as meninas. A gente acaba sendo muito assediado pelas meninas. Mas eu nunca me envolvi com nenhuma menina nativa, porque eu tinha dó de ter esse envolvimento e ter que abandonar. Eu não estava a fim de nada mesmo, né? Ia criar certa ilusão com essas meninas. Então eu nunca me envolvi com nativas, eu acabava me envolvendo com turistas mesmo. Viajantes também, pessoal do Rio, de Minas, do Sul. Gringos também, algumas pessoas estrangeiras, europeus. Só!

P/1 – E aí nessa terceira viagem, por que você decidiu voltar?

R – Eu decidi dar um tempo em Canoa Quebrada, que foi o lugar que eu mais me sensibilizei, que eu mais gostei. Resolvi ficar lá, tentar alguma coisa lá, mas a família aqui, de certa maneira, acaba te puxando de volta, né? E essa família italiana, que são meio desesperados, meu pai chegou a fazer promessa pra eu voltar. Quando eu cheguei ele estava barbudo, cada vez que eu ligava minha mãe falava: “Seu pai está desesperado, vem embora, vem embora!”. Você acaba cedendo um pouco à pressão da família, né? Família italiana, eles são muito apegados.

P/1 – Aí você voltou?

R – Aí eu voltei.

P/1 – Aí não fez mais viagens desse tipo?

R – Não, desse tipo, não. Longa assim, não.

P/1 – Com quantos anos você estava na volta dessa terceira viagem?

R – Olha, isso foi em 78, 79, 80... Sou de 1952, estava com vinte e cinco, vinte e seis anos.

P/1 – Aí você decidiu fazer o quê?

R – É, fiquei pensando o que fazer, né? Aí montei um restaurante, comida caseira. Aliás, acho que foi uma das primeiras casas do Cambuci servindo esse tipo de comida. Fiquei um tempo com esse restaurante, trabalhava-se muito e ganhava-se pouco, não tinha rotatividade suficiente pra ter um ganho, mas dava pra sobreviver. Fiquei um tempo lá, nesse restaurante, acabava levando os amigos, que acabavam pendurando tudo, tinha muitas contas, acabei resolvendo fechar o restaurante. Aí fui procurar emprego. Trabalhei em diversas empresas, trabalhei num laboratório farmacêutico, fiquei muitos anos trabalhando nesse laboratório.

P/1 – O que você fazia?

R – Eu era vendedor, comerciante. Vendi pra farmácia, hospital, concorrência pública. Fiquei bastante tempo nesse laboratório.

P/1 – Como se chamava?

R – Chamava-se Blausiegel. Ah, antes de trabalhar no laboratório eu fui trabalhar numa gravadora. Fui ser divulgador de uma gravadora de discos, do Zé Maria Mantelli, que era a Pointer, na época. Praticamente foi a época que eu casei. Minha mulher engravidou...

P/1 – Você conheceu onde sua mulher?

R – Eu conheci na Aclimação, mesmo.

P/1 – Onde?

R – Num barzinho, numa lanchonete. Ela era do Paraná, morava no Rio, e veio parar na Aclimação. Frequentou essa lanchonete, a gente acabou se conhecendo lá. Eu tinha recém chegado do Norte e acabei conhecendo ela. Começamos a namorar e estou com ela até hoje. Já vai pra trinta anos!

P/1 – Aí você voltou, conheceu ela e foi trabalhar na gravadora?

R – Fui trabalhar na gravadora.

P/1 – Que tipo de trabalho você fazia?

R – Eu era divulgador, fazia a agenda dos artistas. Alguns artistas conhecidos, como a Célia, Márcia, Rosa Maria, Cesar Camargo Mariano, Michel Legrand, Ruy Maurity. Tinha até um conjunto que era uma das irmãs da Gretchen, que era Vídeo Girls, desses conjuntinhos de meninas. E eu fazia a agenda desses artistas, marcava programas de rádio e de televisão. Levava os discos pra tocar nas rádios com os programadores de rádio, e na televisão tentava marcar os programas. Naquela época nós tínhamos o programa do Bolinha, na Bandeirantes, o programa da Hebe, na Bandeirantes também, tinha o programa do Silvio Santos, que eu fazia, o Flávio Cavalcante, Jota Silvestre, que mais? Chacrinha! Esses programas, eu marcava com a produção do programa a agenda do artista, passava depois isso pro artista e no dia da gravação buscava o artista na casa dele, ou no hotel, se ele fosse de fora, levava pra gravação, gravava, depois a gente ia jantar. Era isso que eu fazia com os artistas.

P/1 – Teve algum artista do qual você se aproximou?

R – Ah, de certa maneira você acaba estreitando o laço com eles, né? Eu convivi bastante com a Leni de Andrade, que foi um prazer, porque é um ícone da música popular brasileira, principalmente nessa parte de Bossa Nova, fiquei bastante tempo com a Leni. Acabou virando um amigão também o Lazo, que é um cantor baiano, faz muito sucesso na Bahia, mas ele tentou aqui e aqui não deu muito certo. Mas era um regueiro, gente finíssima, fiz bastante amizade com o Lazo. Esse pessoal. A Célia também, andei bastante com a Célia, ela morava aqui no Brooklin, virava e mexia eu ia buscá-la na casa dela pra fazer os programas. Mas só que, como eu estava recém casado, e esse ambiente artístico é muita balada, muita balada, festa daqui, festa de lá, boate, lançamento, eu acabei me enjoando disso, recém casado e tal, acabei largando. Minha mulher tinha tido neném...

P/1 – Vocês tiveram filho?

R – Tivemos um filho que foi testemunha do casamento, né? Ele foi no nosso casamento, né? (risos). A gente teve o filho, depois a gente casou. A gente registrou ele e casou ao mesmo tempo.

P/1 – Que ano foi isso?

R – 1985.

P/1 – É um menino?

R – É um menino.

P/1 – Qual o nome dele?

R – Pietro.

P/1 – Só teve esse?

R – Não! Tivemos o Pietro, ele foi filho único durante dez anos. A Márcia, minha esposa, teve um certo problema pra engravidar de novo, a gente queria ter pelo menos mais um, né? E não vinha, depois ela fez um tratamento e aí vieram dois seguidos. Depois de dez anos vieram dois seguidos! O Vitor e o Heitor.

P/1 – Aí você saiu dessa vida, nasceu seu filho e você foi trabalhar em laboratório?

R – Nasceu meu filho e eu fui trabalhar em laboratório. Quase quinze anos trabalhando nesse laboratório.

P/1 – Algum fato, algum momento marcante?

R – Não, o laboratório, na verdade, a gente vendia camisinha. Preservativo, né? Estava no começo daquela coisa da AIDS e tal, a gente achou que vender preservativo ia ser fácil. Falando tanto de AIDS, dessas coisas. Mas na verdade não foi tão fácil assim, foi bem difícil. O laboratório tinha os preservativos que eram todos importados, ele representava. Chamava Preserv. E a gente introduziu esse produto nas farmácias com muito sacrifício. Nós tínhamos duas concorrentes, que era a Jontex e a Olla. Depois a gente conseguiu pegar um pedaço do mercado por ser um produto diferente. A gente lançou o preservativo com espermicida, que era uma coisa nova no mercado e a gente acabou pegando. Quando eu comecei nesse laboratório, a gente ficava numa sala lá no Butantã. Tínhamos um predinho com poucas salas, era uma empresinha bem pequenininha. Quando eu saí de lá depois de quinze anos nós estávamos num complexo industrial, na Raposo Tavares, numa área de quarenta mil metros quadrados, com dez mil metros de área construída, com faturamento de mais de cinco milhões.

P/1 – Você vendia bem?

R – Vendia bem! Depois de um tempo. No começo foi difícil, à medida em que foi implantando, foi crescendo, fomos vendendo. A gente também vendia um produto hospitalar, que é derivado do sangue, a Albumina humana. Aí depois foram entrando novos produtos, a firma foi crescendo muito, e a gente ganhava muito bem, eu ganhava muito bem na época. Mas aquela coisa, ganhava muito bem mas não era feliz, porque dinheiro não é tudo na vida, né? Tinha muita cobrança, tinha metas, e eu nunca fui chegado a essas coisas de cobrança. Eu sei que acabei ficando doente e falava assim pra minha mulher: “Eu vou sair, eu vou sair, não aguento mais”. “Não, não sai, achar um emprego assim é difícil!”. Eu sei que conforme a gente aumentava as nossas vendas eles diminuíam a comissão. Quanto mais você vendia, menos você ganhava. E a gente ficava com uma pressão danada. Eu sei que depois de um tempo eu estava desgastado e a empresa também. Eles acabaram mandando os velhos embora pra pegar gente nova, com novas condições de trabalho, salário fixo, menos comissão e eu acabei saindo.

P/1 – Depois de quinze anos?

R – É.

P/1 – Mas você saiu com alguma indenização?

R – Não, recebi tudo o que eu tinha de direito e pra não fugir à regra eu decidi fazer uma viagem. Aproveitar esse dinheiro e fazer uma viagem. Mas dessa vez com a família.

P/1 – Com a esposa e com o filho?

R – Com a esposa e os três filhos! Aí nós fomos fazer uma viagem, aí de carro. Fomos pra Minas, fizemos o circuito das cidades históricas de Minas, foi uma viagem maravilhosa, muito gostosa. Fomos pra Ouro Preto, Marabá, Tiradentes, e depois fizemos uma viagem pro Sul. Gramado, Canela, viajamos bastante pelas Serras Gaúchas, isso com a família já.

P/1 – E aí você falou: “Vou fazer o que da vida agora?”.

R – É, vou fazer o que da vida agora? Aí voltei, fiquei um tempo desempregado, as coisas foram complicando...

P/1 – Sua esposa trabalhava fora?

R – Não, ela não trabalhava. Ela cuidava mais das crianças. Eu sei que nós passamos alguns momentos aí de bastante dificuldade. Aí eu acabei indo depois trabalhar no jornal do bairro, que era a minha praia, né? Apesar de nunca ter trabalhado nessa área de Publicidade, de Comunicação, depois de velho fui trabalhar no jornal do bairro, que era justamente a minha área. E estou lá até hoje!

P/1 – Em que ano você entrou no jornal do bairro?

R – Acho que por volta de 2002, tem uns dez anos já.

P/1 – Como chama o jornal?

R – Jornal do Cambuci e Aclimação.

P/1 – Você faz o que lá?

R – Eu sou designer.

P/1 – Você entrou pra ser designer lá?

R – Não, eu não entrei pra ser designer. Na verdade eu entrei pra ajudar o Roberto, que é o proprietário do jornal, amigo. Eu entrei pra ajudá-lo de alguma maneira, na época ele era candidato a vereador no bairro, eu entrei na campanha dele, acabou a campanha e fiquei no jornal. Aí fui me interessando por essa parte de criação, fui aprendendo, fui mexendo, de forma praticamente autodidata e estou até hoje lá.

P/1 – Como é esse jornal?

R – É um jornal semanal, né? Praticamente a gente fala só coisas pertinentes da região, não damos notícias gerais. Serve pra divulgação do comércio, de serviços. E a gente dá muita oportunidade pras instituições, divulgação das instituições do bairro, dando oportunidade pra eles, divulgando bazares, bingos, chás beneficentes. Ele tem esse caráter social e beneficente.

P/1 – E ele tem alguma sessão da história do bairro?

R – Nós já tivemos, atualmente não. Jornal de bairro tem muita dificuldade de sobrevivência, às vezes você pega um jornal desses e vê muita publicidade, mas na verdade você troca seis por meia dúzia. Porque o custo operacional é muito alto, você precisa de muita gente, o papel é muito caro, você precisa de mão de obra, então você tem muita dificuldade de espaço pra colocar as matérias. Então às vezes não tem nem matéria, só tem publicidade. Então você precisa ter o outro lado pra custear isso. E a gente tem muita dificuldade. Então hoje eu trabalho no jornal, não se ganha muito, mas eu faço com prazer. Eu acho que isso é o que importa. Hoje eu estou responsável por praticamente cinco páginas do jornal, eu faço a sessão de imobiliárias e de classificados. E crio também alguns anúncios específicos, parte de criação de anúncios.

P/1 – E fora isso você faz parte de alguma associação do bairro?

R – Faço, eu sou bastante envolvido. Eu já fui diretor do Clube dos Lojistas, eu já fui gestor da OPS, o posto de saúde do bairro, hoje eu sou presidente da Associação de Preservação Cambuci Vila Deodoro, faço parte de uma rede que nós criamos há dois anos, que é a Redesc, Rede Social do Cambuci e Região, onde a gente, através das entidades, fazemos reuniões mensais pra discutir os problemas do bairro, o desenvolvimento. Inclusive esse depoimento faz parte de um projeto da Redesc, que é a história do bairro, o resgate da memória. Dentro de um projeto que nós estamos desenvolvendo que se chama “Para amar é preciso conhecer”. Então a gente quer divulgar todas as histórias do nosso bairro, que tem uma história muito rica, pra que o pessoal o conheça e o ame, que tem muita tradição, por ser uns primeiros bairros da cidade, né?

P/1 – Vamos lembrar de mais algumas histórias? No começo da conversa a gente falou como era o bairro na sua infância, começo da sua adolescência, hoje, como está o bairro? Quais foram as principais transformações ocorridas no Cambuci?

R – Olha, antes de falar disso, queria lembrar também que eu faço parte da diretoria do Bloco da Ressaca, que a minha paixão é o Bloco da Ressaca! Esse Bloco já existe há trinta anos, é um bloco carnavalesco. Uma turma de velhinhos, que nem eu, cada ano morre um, já estou até vendo o ano que o Bloco vai acabar por falta de membros pra dirigir. Nós somos na verdade, hoje, uma meia dúzia, oito pessoas, que fazemos o Bloco. Ele é virtual, não existe, não temos sede, bateria, nada. Temos a diretoria, que eu faço parte, que a gente faz o planejamento do Bloco o ano todo, criamos um tema e saímos praticamente uma semana antes do carnaval. A gente contrata tudo, contratamos a bateria, a bandinha, trio elétrico, as mulatas, tudo! Jogamos na rua, fazemos uma festa maravilhosa, cada ano melhor do que a anterior, levamos umas quatro, cinco mil pessoas pra rua. Acabamos sendo sempre destaque nas emissoras de televisão no carnaval, sempre sai matéria na Globo, sempre sai matéria nos canais de televisão, sempre vem gente fazer cobertura. E é uma coisa que enche a gente de alegria, porque é um momento que a gente leva tentando resgatar o verdadeiro carnaval, né? O carnaval popular, onde ninguém paga nada e todo mundo vai lá brincar à vontade, temos a camiseta do Bloco, mas você não é obrigado a comprar, a usar a camiseta, vai quem quer. Além da comunidade, o nosso objetivo é trazer a família pra brincar esse carnaval. Então a gente envolve o pessoal da terceira idade, a gente tem ali no bairro o polo cultural da terceira idade, que a gente faz questão de ter a ala da terceira idade, onde vem as velhinhas, os velhinhos, que são muito alegres e participativos. Normalmente eles abrem o nosso desfile. Hoje a gente envolve também as crianças, temos uma ala das crianças, onde a gente procura envolver as creches, as entidades da região, o Bloco fornece fantasia pra essas crianças, trazer os pais dessas crianças. É muito bacana ver a alegria deles. Então é um momento muito bacana pro bairro, já que o Cambuci tem uma tradição de carnaval, de samba muito forte, nós tivemos a primeira escola de samba da cidade, a Escola do Lava Pés, tivemos outras escolas também, Império do Cambuci, Império do Lava Pés, Paulistano da Glória, tudo aqui do bairro mesmo. E nosso bloco acaba mantendo essa tradição, de certa maneira, passando pras próximas gerações e levando esse momento de descontração pro bairro, que talvez seja o maior evento do bairro.

P/1 – Ele circula por quais ruas?

R – Então, nós fazemos a concentração no Largo do Cambuci e depois percorremos a parte baixa do Cambuci, que é a parte mais antiga do bairro, que tem menos movimento, menos carro.

P/1 – Quais são as ruas?

R – A gente pega a Rua Luís Gama, entra na Rua Cesário Ramalho, depois entra na Rua dos Alpes, Alexandre Levi, Cesário da Mota, Barão de Jaguara, até voltar pro Largo do Cambuci.

P/1 – Há trinta anos você sai?

R – Há trinta anos.

P/1 – Interruptos?

R – Interruptos. Ano passado, aliás, esse ano, 2012, quem fez a nossa camiseta, o desenho da nossa camiseta, foi o Paulo Caruso, que é um cartunista, dispensa comentário. Ele mora aqui na Vila Madalena, eu acabei conhecendo, convidei pra fazer parte do Bloco, né? E se ele pudesse fazer o desenho da nossa camiseta; ele fez uma camiseta maravilhosa, que o tema foi o palhaço, o circo, esse ano. Ele fez uma camiseta que foi um sucesso, uma camiseta muito bonita. E pra nós foi um prazer ter ele como um dos colaboradores do Bloco. Tivemos camisetas feitas por outros artistas nos anos anteriores, artistas da região, o Júlio César Pequeno, que é um pintor de muros ali do Cambuci. Ele fez umas pinturas muito bacanas pelo bairro e agora está na Europa. Tivemos pinturas feitas pelo Wilson Iguti, que é um escultor, artista plástico do Cambuci. O Wilson Iguti é criador, a especialidade dele é brinquedos, bonecos. Ele que fez a boneca da Xuxa, boneca da Angélica, da Sandy e Júnior, os bonecos do Maurício de Souza, esses bonecos do X-Men, ele é um criador fantástico de bonecos! Hoje ele faz desenvolvimento de jogador de futebol, todos esses bonequinhos que você vê de jogador de futebol, é o Iguti que faz, ali no Cambuci. E ele fez também a nossa camiseta. E é um prazer! Esse ano já estamos planejando a camiseta do carnaval 2013, por ser 13 um número místico, o tema desse ano vai ser em cima disso: Xô azar, o Bloco vai passar! E a camiseta está sendo desenvolvida por nós mesmos.

P/1 – E vocês têm alguma música?

R – Temos uma música perene, que já está há trinta anos com a gente, mas na verdade nem cantamos essa música. Porque o nosso Bloco é diferente de todos os outros blocos da cidade. Por que ele é diferente? Nós ocupamos todo o Largo do Cambuci, num pedaço da praça, nós fechamos a rua, nós colocamos um trio elétrico com axé, carnaval baiano pra quem gosta desse tipo de música. Do outro lado da praça, nós colocamos uma bateria, que é pra quem gosta da batucada, daquele samba batido, rasgado, uma bateria. E no meio da praça, a gente coloca aquelas bandinhas de carnaval, tradicionais, que tocam aquelas marchinhas tradicionais, de salão. Então o público vai onde achar melhor. E você não vê isso em outros lugares da cidade, nós temos esse diferencial, temos esses três tipos de música. É muito gostoso.

P/1 – E qual é esse hino do Bloco?

R – É um hino perene, deixa eu ver se eu lembro... Ah, não vou lembrar, não lembro de cabeça, assim não. Ele é a abertura do nosso site, ele chama: oblocodaressaca.com.br. Além do Carnaval, nós promovemos um jantar, todo ano, onde a gente arrecada fundos pro Bloco e pras instituições. Estamos ajudando atualmente três, quatro instituições. Um asilo ali do Cambuci chamado Raiar do Sol, a Casa do Padre Batista, que é o Centro da Criança e do Adolescente, estamos começando esse ano com uma creche, que é Creche Mãe de Deus e estamos ajudando um projeto que hoje é praticamente a nossa bateria, que faz parte da bateria do bloco, que é um projeto social do Cambuci, do Mestre Pedro Anacleto, que chama Aprendendo com o Samba. É um projeto que o Pedro criou, em que ele tira crianças de rua, em situação de risco, pra ensinar percussão, algum instrumento, e, assim, eles têm um encaminhamento melhor. E através desse projeto eles acabam fazendo apresentações em festas familiares, festas de empresa e a gente acaba ajudando através desses jantares, de patrocínios que a gente arruma, tudo o que o Bloco recebe a gente divide com todos. E a gente faz um churrasco pra entrega dos cheques pra cada entidade que a gente ajudou. Então ele tem esse lado social.

P/1 – Bacana. Pensando o Cambuci da sua infância e o Cambuci de hoje, quais as principais transformações que o bairro passou?

R – Ah, mudou. Mudou demais o Cambuci, cresceu, né? Assim como toda a cidade, a verticalização chegou de uma maneira violenta, hoje não tem uma rua em que você passe que não esteja saindo um grande empreendimento, o adensamento está sendo muito rápido, muito forte. Nas ruas em que a gente jogava bola, disputava campeonato, hoje você não consegue estacionar, nós temos uma grande dificuldade pra estacionar. Na própria rua em que eu moro eu não consigo estacionar! Na rua em que eu brinquei, que naquela época só tinham dois carros na rua, o do meu tio e do vizinho, só! Não tinha mais nenhum! E não tinha praticamente nenhum carro nacional, tudo carro estrangeiro. E hoje mudou tudo, mudou tudo. Cresceu demais, são grandes empreendimentos. Trânsito, muito trânsito, coisa que a gente nem sonhava. São muitos tipos de comércio grande instalados no Cambuci, grandes lojas, Carrefour, Casas Bahia, Americanas. Tem tudo! O Cambuci cresceu demais, está muito grande. E a gente perdeu aquela qualidade de vida. Meus filhos, por exemplo, não tiveram a infância que eu tive, eles não puderam brincar na rua. Eu passei minha infância, eu e a vizinhança! Era chegar da escola e ir brincar na rua, jogar bola, peão, quadrado, pipa, tudo. E hoje meus filhos ficam na internet, computador. Porque eles não podem mais brincar na rua, criminalidade, assalto, é perigo. Difícil. A criminalidade cresceu demais na região.

P/1 – Quantos anos têm seus filhos hoje?

R – O mais velho está com vinte e sete, o menor está com quinze e o do meio, dezesseis.

P/1 – Os três moram com você?

R – Os três moram comigo.

P/1 – Seu cotidiano então se divide entre essas associações, o Bloco, jornal...

R – Bloco, jornal, Redesc. Faço parte também do Conselho de Segurança que é o Conseg do Cambuci. Basicamente isso, que acaba tomando todo o tempo da gente.

P/1 – Qual é seu maior sonho hoje?

R – Olha, o sonho que eu tenho é fazer do Cambuci um bairro conhecido pela história dele, pela tradição. É, desejo é ter um centro comunitário, um ponto de cultura nos moldes do SESC, de estar resgatando um pouco dos galpões que a gente tem no bairro. Porque o Cambuci foi um bairro operário, então tem muitos galpões, hoje ociosos, prédios invadidos. Um desses prédios, desses galpões poderia virar um centro cultural, onde a gente pudesse levar desenvolvimento cultural pra região, que não tem nada, estamos abandonados... É como eu sempre digo, o Cambuci hoje é a periferia do Centro. Assim como toda as periferias, sofre um certo abandono, né? Porque os problemas do centro são muito grandes, a gente acaba ficando sempre em segundo plano. Apesar de estarmos bem no Centro, somos a periferia do Centro. Nós já tivemos teatros, cinemas, muitas coisas no bairro, e hoje em dia não temos nada. Nós não temos lazer nenhum. Então meu sonho era esse, um centro cultural, nos moldes do SESC, com cinemas, teatros, cursos, diversos tipos de recreações, exposições.

P/1 – O Cambuci originalmente também era um bairro de imigrantes?

R – Era, era bairro de imigrantes, operários. A formação dele é de italianos, espanhóis, um pouco de libaneses também.

P/1 – Tem muitos restaurantes tradicionais ainda, não tem?

R – Tem, nós temos alguns restaurantes tradicionais, temos o 1020, o Javali.

P/1 – O La Parra?

R – O La Parra fechou, infelizmente. Era um restaurante espanhol, muito bacana, um lugar agradabilíssimo e já fechou. Ele ficava na parte baixa do Cambuci, que é justamente a parte onde tem as enchentes, que perduram, a gente ainda tem problemas com as enchentes. Depois de tantos anos, e ainda temos problemas. Inclusive, nós tivemos recentemente um seminário, estudamos os rios ocultos da região pra fazer um mapeamento desses rios ocultos que estão canalizados, ou embaixo da terra, pra resgatarmos isso e minimizarmos os problemas das enchentes no bairro. A gente tem projeto pra apresentar pra prefeitura de piscinões, pra resolver esse problema que já devia ter sido resolvido há muito tempo. Apesar que esse problema de enchentes na cidade é culpa nossa mesmo, né? Que ocupamos todos os espaços da cidade e não deixamos espaço pra água.

P/1 – Você tem fotos do bairro dessa época?

R – Nós temos alguma coisa. Através do jornal do Cambuci, conseguimos fazer um acervo de doações, que o pessoal manda pro jornal. Temos alguns painéis e banners, procuramos aquele “Seja Itinerante” pra expor essas fotos.

P/1 – Das viagens você tem foto?

R – Olha, das viagens eu tenho algumas coisinhas. Porque quando eu fui eu não tinha máquina. Naquele tempo não tinha máquina digital, e era caro comprar filme, revelar. Essa é uma das coisas que me incomoda, eu tirei poucas fotos, infelizmente. Mas as poucas que eu tirei estão aqui dentro! Mais as da lembrança, né? Inclusive, eu coloquei no Youtube, num canalzinho que eu tenho lá, um videozinho que eu fiz, de foto, dessa passagem de Canoa Quebrada. Essa canoa que tem lá, é de 1969 as fotos. A canoa de Canoa Quebrada quem viu, viu, que não viu... É histórica essa foto! Você põe aí no Google Canoa Quebrada e vê o que é hoje, faz uma comparação com as fotos que eu tinha na época, é outra história.

P/1 – Gilberto, estamos caminhando pro final, queria saber o que você achou dessa experiência de contar sua história de vida para o Museu da Pessoa.

R – Olha, eu achei fantástico! Eu já conhecia o Museu da Pessoa, não pessoalmente, mas de ouvir alguns comentários, de ver algumas pesquisas na internet. Esse é um assunto, independente de conhecer o Museu da Pessoa, nós já tínhamos essa ideia de fazer lá no Cambuci, de colher o depoimento de algumas pessoas. Nós... Não tão abrangente como é o depoimento de vocês, mas a gente já tinha essa ideia de fazer alguma coisa no bairro. Eu acho fantástico esse registro, pra lembrança. Quem sabe nossos netos e bisnetos terão a oportunidade de conhecer um pouco a nossa história contada por nós mesmos.

(pausa)

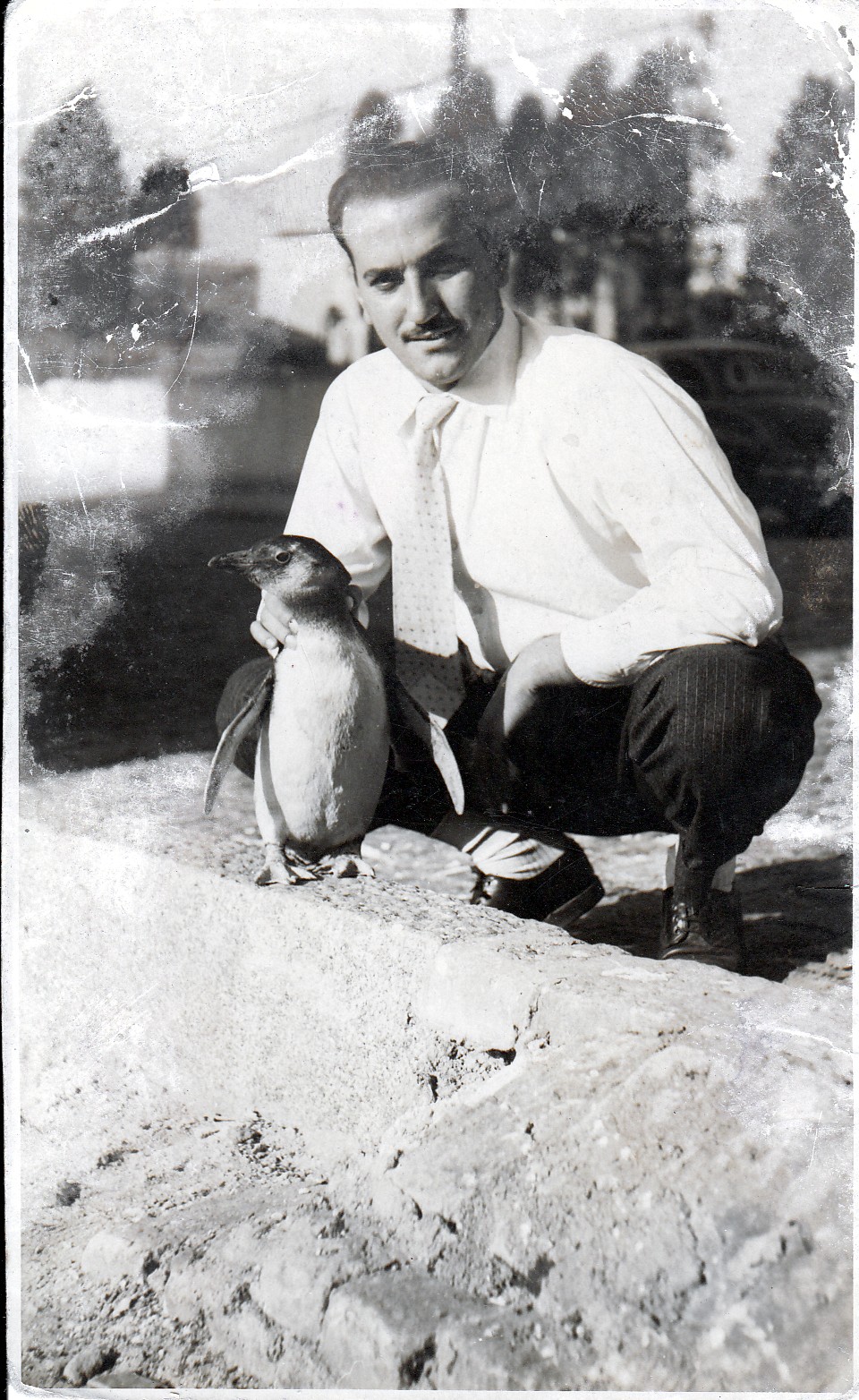

R – Então, eu tenho uma história muito interessante, também, que quando eu era pequeno, meu pai gostava de pescar em Santos. Ele tinha um barco e junto com os amigos fazia pesca em alto mar. E numa dessas pescas, eles encontraram um pinguim no mar. Ele estava muito machucado, bem caidaço. Aí trouxeram pra fora da água e não sabiam o que fazer com o pinguim. No Cambuci tinha a primeira faculdade de veterinária da USP. Meu pai falou: “Vou levar pra faculdade que eles cuidam, esse bicho diferente”. E assim foi. Ele levou pra São Paulo, levou pra faculdade, o pessoal tratou o pinguim e meu pai acabou ficando com o pinguim. Ficamos com ele em casa, quase dois anos. Chamava Zé, parecia um cachorro, se alguém falasse Zé, ele vinha. Minha avó, ele puxava pela saia, levava até a geladeira e pedia peixe. Jogávamos a sardinha e ele comia inteirinha. A gente levava ele pra passear na rua, brincar na rua.

P/1 – Mas na coleira?

R – Não, na rua ele ficava na calçada, naquele tempo quase não tinha movimento. Eu era pequenininho, tinha o quê? Na faixa de uns cinco, seis anos. E a gente ficava com o pinguim lá na rua, com meu pai. De vez em quando a gente ia pro Parque da Aclimação com meu pai, levava o pinguim pra passear. Naquele tempo tinha barquinhos a remo, pedalinho, que ainda funcionava esse tipo de coisa. Aí a gente botava uma coleirinha no pinguim, uma cordinha, largava ele no lago, ele brincava, entrava, saía, daí vinha o barco, ele saía. E enchia de gente em volta, molecada, todo mundo ouriçado com o pinguim. E foi fantástico, na época a gente não tinha noção, hoje você fica imaginando um pinguim lá no Cambuci, é demais.

P/1 – E ele dormia onde?

R – Então, antigamente faltava muita água em casa, e todas as casas tinham barris, que a gente armazenava água. Ou aquelas bacias de alumínio grandes, pra lavar roupa. E tinha uma bacia que era do pinguim, e um barril desses também. Às vezes meu pai comprava uma pedra de gelo e colocava lá pra ele se refrescar, mas ele ficava bem, não tinha grandes problemas, não.

P/1 – E que fim deu ele?

R – Bom, ele acabou morrendo, né? Ele durou bastante, mas aí ele morreu e meu pai pediu pra embalsamar o pinguim. E ele ficou lá, embalsamado. Minha mãe tinha a maior antipatia de ver o pinguim embalsamado, brigava com meu pai pra ele dar um fim no pinguim. A gente brincava com ele embalsamado, mesmo! No fim meu pai deu pro Colégio Marista, pro Irmão Justino. E está lá até hoje, no laboratório de Química do colégio. Acho que tem mais um pinguim lá hoje em dia, mas um deles é o nosso, o Zé. Brinquei com ele quando era pequeno e tenho fotos inclusive!

Meu pai era muito assim com os bichos, ele tinha um Bicho Preguiça, também na casa do Cambuci. Mas dela a gente não tem foto nem nada, ela chamava Catarina. Minha mãe fez até uma roupinha pra Catarina, um chapeuzinho e tudo.

(pausa)

P/1 – E pra você dar esse depoimento? Como é rememorar a infância?

R – É um filme, né? É um filme. Aqui a gente contou parte desse filme, né? Mas tem tanta história que às vezes nem vem tudo na hora. Mas é muito legal, muito gratificante.

P/1 – Queria agradecer você por compartilhar sua história conosco.

R – Eu que agradeço vocês, por darem essa abertura, essa oportunidade, que é um prazer.

Recolher

.jpg)