Projeto Conte Sua História

Depoimento de Maria Cleta de Almeida

Entrevistada por Felipe Rocha e Luiza Gallo

São Paulo, 05/07/2018

Realização: Museu da Pessoa

PCSH/HV 689

Transcrito por Rosana Rocha de Almeida

Revisado e editado por Viviane Aguiar

P/1 – Obrigado, Cleta, pelo seu tempo e por estar aqui participando no projeto com a gente. A gente sempre começa a entrevista perguntando seu nome completo, local e data de nascimento.

R – É a data normal?

P/1 – Pode contar a história da data também.

R – Pois é, o meu nome é Maria Cleta de Almeida. Meu Almeida é do marido, era Lima antigamente.

P/1 – E a data e o local em que você nasceu?

R – Eu nasci no dia 26 de abril de 1938, numa quarta-feira, às quatro horas da tarde, segundo elas, relato da minha mãe.

P/1 – Mas você falou pra gente que o registro acabou ficando diferente, conta pra gente.

R – Depois, eu não fui registrada quando eu nasci. Por isso que, nos meus documentos oficiais, pra qualquer efeito, meu registro é do dia 24 de novembro de 1938, porque erraram quando foram fazer lá. Porque eu fui registrada depois de adulta, porque a gente só se registrava quando tinha ano de eleição e já tinha 18 anos. Porque eram os políticos que pagavam, que as famílias não podiam registrar os filhos. E minha mãe costumava, era uma pessoa que aprendeu a ler escondido, mas sabia escrever os nomes dos filhos e punha a data dos filhos, o dia, a hora que nasceu, às vezes, até a própria parteira, e ela punha aquela data e, quando fosse pra registrar, levava o livrinho pra mostrar lá. E, como era sítio, chegava lá e ia registrar o nome lá. Era num sítio, era uma vilazinha, abria lá, e a folha vai ser essa. “Quem vai ser a testemunha?”, a pessoa assinava lá, conversava: “Quando você nasceu?”. Eu não sei quem errou, se foi ele ou o filho dele, que era o escrivão, história na frente. Quem fez o meu registro foi o pai do Evaldo, que é aquele que eu te falei da história, que é o meu inesquecível! Mas tinha alguém que chegou... O testemunho era quem chegasse do lado. “Você quer assinar aqui?” E o filho dele, que chamava José Edmundo, ele que estava ali pra... Eu não sei quem errou. Passaram todos os anos, eu sempre fui de 26 de abril, sabia que meu aniversário era 26 de abril. Quando passaram todos os anos na minha vida, que eu vim morar em São Paulo, que comecei a trabalhar, aí começou a história de tirar o PIS [Programa de Integração Social], e eu cheguei aqui e segui a mesma reta. Por ali, eu tirei a minha identidade, por aquele documento, que tem outra história errada também no documento. Eu, quando cheguei em São Paulo, eu vim casada, mas eles não tinham mando, não me entregaram o documento do casamento civil, só tinha o registro de nascimento. Olha como as coisas eram! Eu e meu marido, nós tínhamos o registro de nascimento, nós não tínhamos... Fizemos, e ficou por lá mesmo. Aí, nós mandamos buscar lá no Ceará, foi uma cartinha, nada de telefone. Pedi porque nós precisávamos ter outra vida em São Paulo. Quando veio, vieram os dois, o meu e o dele, de solteiro e o de casado também, que era para nós tirarmos os documentos, carteira de trabalho, identidade, essas coisas assim. E com aquilo ali eu fui tirar, peguei o registro e fui tirar. Meu Deus, eu fui registrada, tirei a carteira de trabalho, que orgulho ter uma carteira de trabalho. Fui trabalhar no primeiro serviço, pra sair... Quem trabalha tem que pegar o PIS. E eu fui. No mês de abril, era mês do aniversário: “Não, você não é do mês de abril!”. Digo: “Toda vida, fui”. “Cadê seu documento?” “Tá aqui.” E eu tinha olhado lá a identidade e eu não me preocupei com isso, estava trabalhando. Quando a moça olhou, disseram: “Não, a sua data de nascimento é 24 de novembro”. Aí, eu passei a ter essa outra data e eu mudei. Só na igreja que eu sou (risos), sou perfeita religiosa. E respeito muito o meu 26 de abril. É tanto que, quando eu comecei a aprender negócio de internet, a professora, eu falei: “Não, minha data é essa!”. “Não, vai por esse.” Isso deu muita polêmica, minha irmã brigou muito comigo, que os irmãos, os parentes: “Ah, ela está mentindo!”. Nesse ano, eu tive que mudar, porque, até ano passado, o negócio do tal do Facebook, dessas coisas assim, ele mandava parabéns pra mim duas vezes por mês. Agora é o certo! (risos)

P/1 – E você comemora qual data, Cleta?

R – O de abril! Eu comemoro o de abril mesmo. Comemoro não, que nem gosto de comemoração. Eles fazem umas coisas escondidas, e eu já sei. É surpresa, mas não gosto de comemoração, não. Gosto da coisa bem real. É besteira.

P/1 – Vamos voltar um pouquinho. E o seu nome? Você sabe por que é Maria Cleta?

R – O meu nome é Maria porque as mães tinham muitas filhas. Quando tinham sete filhas, tudo era Maria Sílvia, Maria José, Maria... Maria com santo! É Maria do Socorro, Maria... Tanta Maria na vida! Mas o meu, minha mãe já era mais instruída, como ela aprendeu a ler, nós tínhamos na época um calendarinho. Não tinha essa folhinha grande, não. Que ganhava do pessoal da cidade, iam buscar na cidade, levava um calendário, só tinha direito a um. E tinha um cartuchinho, um pacotinho na frente, dos 365 dias, de janeiro a dezembro, cada dia era dia de um santo. Por isso que tem aqueles nomes assim: São Miguel, São Sebastião, São José, Hortência, alguma coisa. Quando chegou no bendito do meu dia, correram pra ver o papelzinho, tinha o calendário e o almanaquezinho, que isso era só pra gente rico. Quem não tinha nem o calendário, os amigos, os parentes, os compadres mandavam o nome. Aí, quando abriu: “Nossa, São Cleto!”. Minha mãe achou muito bonito o nome: “Vamos pôr o nome de Cleta?”. Mas todo mundo tinha dois nomes ou três, batizava com um nome, registrava com outro e ainda tinha um apelido. Isso era normal lá. Mas o meu ficou. Minha mãe, como tinha que ter Maria na família, apesar que, na minha, só tinha Maria eu. Eram três irmãs. Eram quatro, e uma morreu. Minha mãe falou: “Põe Maria Cleta, que bonito”. Meu pai era Francisco Tomé Gomes e minha mãe Cândida Alves de Lima, que naquele tempo não tinha troca de... Também não sei se eles eram casados, não tinha troca. Aí, pôs Maria Cleta de Lima. Todos os meus irmãos tinham Gomes de Lima, e eu sou Maria Cleta de Lima, fiquei Maria Cleta de Lima até casar, porque, quando casou, diz que tinha que trocar o nome. E eu também marquei bobeira, podia ter posto de Lima e Almeida, mas ficou com Almeida. E esse Almeida tem história também pra contar. Tem um livro, que eu estou pra receber esse livro de Almeida, da história dos Almeida. E aí foi, e eu não fiquei sabendo por que Cleta. Só que era dia de São Cleto. Passados todos os anos da minha vida, quando eu comecei a buscar e ser curiosa, aí eu descobri o Cleto. Cleto, naquele tempo havia muita religiosidade, por isso São Miguel, São Sebastião... Tinha muito filho com nome de santo, e Cleto é bíblico. Depois que estudei, que busquei, é de origem egípcia, e Cleto foi São Cleto, não existe Santa Cleta, até aqui eu não conheço. Mas, como tinha que mudar, não podia ser Maria Cleto, eu fiquei Cleta. Cleta é bíblico. E quem vai em missa sabe que o padre fala. Cleto foi um mártir que acompanhava os apóstolos. Aí, quando o padre fala: “Cleto, Lino...”, não sei mais quem, que foi um bocado de gente boa antigamente (risos). Porque hoje em dia, se a gente é politico, é doutor... Naquele tempo não. Gente boa e que faz... Tinha os donos da verdade, naquele tempo, e aqueles que eram bem bons mesmo. Depois, os religiosos tinham nome de santo porque foram bons. Eu até comparo com hoje em dia. Hoje em dia, quem ajuda um ao outro é quem tem dinheiro. Lá do outro lado, é quem reza muito (risos). E aí vai, o meu nome, de Cleto, a realidade é essa.

P/1 – Você falou que sua mãe anotava no caderninho até quando tinha parteira. O seu parto foi de parteira?

R – Foi de parteira, lógico, ninguém na minha casa... Foi de parteira e bem de parteira mesmo. Eu acho que a minha parteira foi, deixa eu ver quem foi. Foi Belisária, uma mulher que chamava Belisária. Quando a parteira ia, a mulher ficava... Chama doente. Não era pra ganhar nenê, era pra descansar. Mulher está doente vai descansar. E o marido ou mandava alguma pessoa: “Vai chamar a parteira”. A parteira vinha correndo e aí preparava uma coisa bem esquisita, eu ainda acompanhei isso aí, porque já era grandinha e vi meus irmãos nascerem. Ali, criança, moça, com 16 anos, só se tivesse 18 anos pra lá pra saber da história. Escondia todo mundo e entrava no quartinho lá, pra mulher descansar, ter aquela criança. E foi a comadre Belisária. Comadre por quê? A parteira que assistisse já ficava comadre. No caso, era comadre Cândida, minha mãe chama Cândida. E foi essa mulher. Minha mãe, quando melhorava, tinha uma história, uma dieta naquele tempo. Meu Deus, se eu for contar, vocês vão se assombrar. A história de quando ganhava nenê. Aí, fazia, deitava lá numa rede, punha a criancinha lá na outra rede. Tinha uma redinha pra criança também. E ali ia começar a matar frango, fazer caldo e beber as coisas. E minha mãe, a mulher só se levantava e saía daquele quarto depois de oito dias. E não tomava banho, não lavava os pés, se lavasse os pés, era numa cuia. Uma pessoa ia cuidar do resguardo. Ficar de dieta chamava resguardo. Ia sempre uma amiga, um parente, uma sobrinha pra ficar 29 dias lá. Nos 30 dias é que tomava banho. E minha mãe que sabia ler, aí, as comadres iam ver o nenê, ia ver a criança e ia procurar nome e ia conversar como foi. E minha mãe já tinha um lápis, não tinha caneta – tem até a história da minha primeira caneta, não era caneta, era pena! Aí, pegava um lápis, não tinha caderno, não. Esse que nós chamamos de papel almaço. As pessoas que eram mais cuidadosas, muita gente usava papel de embrulho, esses saquinhos de papel que ia, mas comprar, pegava uma folha de papel almaço, igual desses nossos, só era mais duro. Dobrava em várias vezes e fazia tipo um caderninho. Costurava com agulha de mão e amarrava e ali minha mãe anotava. Nasceu tal dia e tal hora. Chegou a minha vez! Cleta – não era o nome todo – nasceu em 26 de abril de 1938 numa quarta-feira às quatro horas da tarde. Essa eu li, porque eu aprendi a ler, e minha mãe guardou. Só não tem isso porque foi aquela história que eu contei. Meu marido sumiu, mas eu tinha aquele livrinho em casa até 2008. Foi quando eu viajei, em dezembro de 2007, e ele ficou com bronca porque eu tinha viajado. Quando eu cheguei, ele fez uma limpeza e jogou fora. Cheguei, e ele se orgulhou de ter jogado. Aliás, tinha uma carta da minha mãe pra uma amiga dela, que, se ele não tivesse jogado fora essa carta, tinha 80 e poucos anos agora, mais. A história é essa, minha mãe deixou, foi essa.

P/1 – Sobre o que essa carta falava da sua mãe?

R – A carta da minha mãe? Ah, como eu queria ter essa carta. Era uma história boba, mas era muito interessante. Minha mãe foi morar onde? Minha mãe... Tinha que ter história da família. Chamava gente colono, gente que, quando tinha seca, mudava de um lugar para o outro. As famílias e as amigas dela ficaram num lugar antigo, amiga dela quando era moça, jovem. Chamavam moças, era coisa muito diferente. E tinha uma história, que era prima, por corrente sanguínea, era irmã por corrente sanguínea, mas na fogueira de São João a gente tinha uma história lá que, quando acendia a fogueira, ia se tomar por primo, por padrinho e por mano. Por exemplo, eu era muito amiga de uma pessoa, minha mãe era muito amiga de Emília, desde criança e jovem, vamos tomar por prima! Pegava uma na mão da outra: “São João confirmou, você vai ser minha prima porque São João mandou”. E tinha mais uma palavras. E quem fosse padrinho: “Você é minha madrinha porque São João mandou”. “Você é meu afilhado porque São João mandou!” E, aí, ia. Esse de mana era raro, era uma coisa mais íntima. “Você quer ser minha mana?” Era como se fosse irmã, que na realidade é isso. E ela quis ser irmã, mana de Emília. E mantiveram amizade a vida toda, só que, quando ficaram adultas, mudaram de lugar pra muito longe, cidade, sítio, muito longe. E não se encontravam mais. Mandavam cartinhas as que sabiam ler. Dos 12 irmãos de minha mãe, só duas aprenderam a ler escondido. Minha mãe aprendeu escondido e ensinou pra uma tia minha, as outras não conseguiram. Minha avó não deixava as filhas aprenderem a ler porque, senão, corria o risco de mandar bilhete para o namorado. E naquele tempo quem fazia casais, quem concordava, eram os pais. Se eles gostassem, não eram o que os filhos queriam, e isso aconteceu. E, na carta, que eu li muitas vezes, falava das pessoas que elas conheciam, de roupa que elas vestiam, da camisa do namorado, do rapaz que ela conhecia. Era uma história bem diferente porque elas não tinham novidade. E era a vivência delas, era o lazer delas. A história era muito boa! Hoje, nós temos o comunicado por internet e tudo, naquele tempo uma carta pra chegar de onde uma morava passava um mês. Porque as pessoas moravam no sítio, mandava essa carta pra cidade, pra colocar no correio. O correio levava para aquela cidade e, do correio, no nosso caso, passavam 18 quilômetros até chegar no sítio. Só conseguia pegar essa carta quando alguém ia na cidade, ou na caminhada, ou a cavalo. Naquele tempo, ninguém tinha carro e nem caminhão. Quem tinha cavalo, jumento, burro, ia a cavalo, que ia para os negócios, comprar alguma coisa na cidade. Tecido pra fazer roupa, que ninguém comprava roupa feita. E assim que essa carta chegava. Ou, então, quando uma pessoa da família voltava naquele lugar, era uma oportunidade pra mandar uma carta. Aquilo era uma vitória. Eu recebi uma carta! E minha mãe guardou essa carta por bem mais que 60 anos, infelizmente, o meu querido marido jogou fora (risos). Estava numa caixinha que eu guardei, eu viajei e tudo que tinha ali ele destruiu. Muitas coisas que seriam importantes pra mim hoje eu só guardo na lembrança. A história da carta é essa.

P/1 – E você sabe como seus pais se conheceram, Cleta?

R – Eu não sei bem. É mais ou menos assim. Meu pai é de uma família com risco até de eu ser parente da Luiza Tomé, em outro sítio longe. E minha mãe era bonita, até hoje vejo foto, e era uma pessoa bonita, era bonita. Foram trabalhar, chamavam colonos, foram desse lugar, porque acontecia assim, lugar que havia muita seca. Chegou a haver três anos de seca, tem uma história linda do meu bisavô. Tem história do meu bisavô. Nesses três anos de seca, nos tempos de seca, o pessoal mudava de um lugar para outro. Já tinham passado os três anos de seca, teve a seca de 1877, mais outra e outra. Tinha uns lugares em que chovia e outros não chovia. Seca era onde não chovia, as famílias tinham que mudar. Os pais pegavam toda a família e mudavam pra outro lugar, pra lá os homens trabalharem e as mulheres ficarem em casa, pra cozinhar as comidas, pra poder sustentar a família, senão, ia morrer de fome. Posso até interromper. O meu bisavô, foram dez irmãos, nove morreram de fome na seca de 1877. Morreram mesmo. E eu sei da história, eu ouvi contar a história, conheci meu bisavô. A última que morreu foi a mãe dele, quando não tinha mais recurso nenhum. Foram morrendo ou saindo mundo afora. A última irmã do meu bisavô, a última pessoa da família do meu bisavô que morreu foi a minha... Era a mãe do meu bisavô. Das dez pessoas que saíram para o mundo, ela morreu de fome. Quando amanheceu, que ele viu que ela estava morta, ele ficou sozinho. E as mulheres andavam com um paninho, não tinha nada pra levar. Ele pegou o paninho, pôs na casa dela e saiu. Não teve enterro, não teve nada. Foi em 1877, foram três anos de seca. Quando acabaram todos aqueles tempos, que começou a chover, ele escapou da fome, no ano seguinte. Aí, quando choveu, apareceu folha, água pra ele beber, porque meu bisavô, quando ele saiu com a família, não tinha mais recurso. Aqueles tempos eram de muita dificuldade, foi no outro século. E eles contavam. Ouvi muito contar história, por ele mesmo. Chupava... Sabe o que é torrão? Pedaço de terra onde tinha um rio. Podia estar úmida, e ele chupava pra sugar alguma coisa. Sabe madeira que tira a casca pra ver se tem alguma umidade? Por exemplo, mufumbo, é aquele que mostrei na foto, é uma madeira que fica muitos anos porque ela é úmida e ela resiste a muitos anos, dois ou três anos de seca. Você corta ela e sai aquela aguinha. E ele cortava, chupava, foi assim que ele foi sobrevivendo. Casca de pau, alguma coisa, mas quando secou tudo... E ele não morreu. E ficou caindo, dormindo com fome! Aí, em seguida, o inverno começa em janeiro, lá no fim do ano de seca, começou a chover. Ele se alegrou e sobreviveu, foi como uma planta que só ficou a raiz e depois ele brotou. Aí, ele ficou feliz da vida. Choveu, e ele bebia muita água e a água sustenta. Logo que chove, passam muitos anos de seca, isso eu já vi, nasce muita plantinha! Molhou a terra e nasce tudo que é planta. Ele viu folha e já se sustentava, comia mato e ali sustentava. E foi andando, e foi andando. Até que passaram dois meses. E aí nascem as coisas principais, nasce pé de abóbora, que lá chama jerimum, e a pessoa já cozinha e come. Nasce coisa, tinha um matinho que nós chamávamos mato azedo, ele é azedinho. Aquilo eu comi muito na minha vida. A gente comia porque saía pra brincar e achava. Ele é azedinho. Se a ciência descobrir, vai vender muito, porque eu penso nisso, ele é azedinho, você come e se sustenta, bebe água... E ele foi vivendo do que achava. Quando começou a chuva, que ele foi comendo, ele sobreviveu assim, e começou a andar e já se sustentou! Acabou aquela fome, ele não foi mais morrer de fome, ele tinha o que comer. Ele tinha água pra beber, ele tinha mato pra comer, nasce frutinha, tinha uma bendita de uma frutinha que chama maria-pretinha, aqui em São Paulo eu já vi, é uma bolinha pretinha. Ela nasce das primeiras chuvas, e ele comia isso. Tudo que ele foi vendo, foi comendo e sobreviveu. Mas, andando sozinho, sem rumo, porque, quando as pessoas não tinham pra onde ir, iam para as matas, para as caatingas, porque lá era onde podia encontrar. Tinha uma descida onde era um rio ali, era mais fácil sugar alguma coisa. E ficava andando. Mas morreu um, morreu outro, morreu outro, e ele via. Quando morreram os irmãos, ele tinha dez anos, dez anos de vida nesse ano da seca. Em 1877, ele tinha dez anos, quando saíram de casa. E os outros, tudo pequenininho, isso significa que tinha dez irmãos. Porque era assim, se tinha dez, o outro tinha um ano e meses. E não tinha mais jeito, o pai dele já tinha morrido, não sei como, a história do pai dele eu já não sei. E, quando ele foi morrendo, sempre, como a gente diz, a corda quebra do lado mais fraco, os mais novos eram mais fracos e morriam, eram crianças e não sobreviviam. E ali onde morria um, ele juntava os matinhos e deixava ali. Sabia que enterrava, às vezes, cavava um buraquinho, punha ali e cobria e saía sem destino. Até que ficou ele e a mãe dele, a mãe dele com a fé de sobreviver. A mãe chorava muito, e era uma coisa que a gente sabe, eu sei. Quando morria uma criança, chamavam anjinho. Deus chamou e vai rogar por mim no outro mundo. Eu penso que essa minha tataravó pensou assim: “Deus, morreu e vai rogar pelos que vão ficar”. E foi ficando, foi morrendo, e onde morria eles deixavam e iam caminhar mais. Não podia ficar num lugar só porque sabia que não tinha recurso. Quem sabe, caminha mais um pouco, acha um pedaço de pau pra chupar, acha às vezes uma fruta seca, uma coisa que estragou. Já com três anos de seca, era coisa muito difícil. E eles chegaram só os dois, e ela estava muito fraquinha. Anoitecia, eles não iam andar mais, era escuro, era treva mesmo! De dia, tinha o sol, mas de noite tinha que parar ali. E foram dormir ele e a mãe dele. Quando amanheceu o dia, ele chamou a mãe dele, foi olhar, ela estava morta. Essa história eu ouvi ele contar. Porque, quando ele morreu, eu já tinha mais de dez anos, eu já sabia até ler, de muito Papai Velho contar essa história.

P/2 – Onde foi isso, Cleta?

R – Nessa mesma casa do Monte Alegre. Ele morreu pertinho da minha casa. Porque eu não contei o resto das outras casas lá. Lembra que eu falei que, quando voltei pra tirar foto lá daquela casa, que eu mostrei as fotos, já não tinham as casas? Já não tem nada dessas casas. Tem o pé de juazeiro que eu e meu avô ficamos... Bisavó, debaixo desse pé de juazeiro. Essa história da vida ainda existe. Já tem mais de 100 anos esse pé de juazeiro. Na casa do meu bisavô, tinha uma árvore que não existe, hoje lá é uma mansão, foi passando de donos pra donos, hoje lá é uma casa muito linda e tem na descida, que tem uma descidinha assim, tem um embarque de gado. Quem comprou é fazendeiro, negócio de leitaria, essas coisas. E tem embarcação de gado, onde eles põem os bois pra subir e entrar dentro de um carro, caminhão, e daí pra vender lá fora. Eu conheço isso daí, tem foto disso aí também. E tem, nessa casa, já acabou. Era uma casa de taipa, como eu falei, uma casa muito grande. A área da frente chamava alpendre, a casa era toda de barro. Tinha acho que uns dois quartos, cozinha, o quintal, que a gente chama terreiro, e no fundo tinha onde eu brincava com minhas primas e meus irmãos. Um pé de tatajuba. Eu tenho que saber o que é tatajuba, eu até já fiz um cursinho de negócio de jardinagem, mas eu vou descobrir. Existe essa árvore ainda lá, ficava nos fundos da casa. Como dá umas folhas bonitas, fazia sombra, nós, crianças, brincávamos, e o Papai Velho, a história de Papai Velho. Ele morreu, ela morreu, e ele saiu caminhando. E passavam os tempos, e começou a chuva. E ele ficou vivendo no mato, como qualquer bicho, mas ele ainda tinha esperança que ia ver gente. Os bichos também morrem quando não chove, morrem de fome e sede, mas ficam, sabe o que é lagartixa? Que ela tem um ovinho? Aquele ovinho seca, mas pela natureza mesmo nasce um bichinho dali. Lagartixa tem gente que até come, porque pela história tem gente que antigamente comia. Sabe o que é lagarto? É aquele bicho que parece camaleão. Lagartixa é dessa família, mas é pequenininho, é daquele jeito mais ou menos. E ele começava a achar bichinho, aqueles bichinhos mais grandinhos. E ele descobriu, ou já sabia por alguém, que bater uma pedra na outra saía fogo. E ele foi vendo folha e queimava. E dali ele tirou fogo e queimava e assava, sem sal nem nada, do jeito dele, mas pra não comer cru, ele descobriu, naquele tempo. Eu ouvi história, vi minha mãe fazer um saquinho com a tampa do vidro, e o cara pegava uma pedra, encostava ali, batia uma pedra na outra. Aí, tinha um negocinho de algodão e ali pegava fogo e dali fazia qualquer fogo. E o meu bisavô... Bisavô não, tataravô. Era bisavô de meu pai. E, quando uma bela noite, uma madrugada, ele viu uma luz. Luz pra nós era lamparina, lamparina tipo um fogareiro, pega um pavio... Já tinha planta, já tinha nascido algodão, talvez ele encontrou coisa de algodão, que é muito fácil de pegar fogo, porque do algodão que sai o pavio, sai a luz, essas coisas. E ele, andando de noite, já tinha mato, ele avistou um claro e onde tinha claro era sinal que havia gente morando ali. Porque, se não tinha, como saía fogo ali? E ele rumou uns dois ou três dias até se aproximar daquele lugar. Teve gente que talvez tenha escapado com cachorro, não sei se tinha, teve outra coisa assim. Escutaram um barulho, e ele caminhou, caminhou, até que percebeu que ali era uma casa, porque ficaram as casas no meio do lugar, onde havia residências, a casa não come, a casa ficou. Casa velha, ali tinha casa, ali tinha gente abrigada. Aí, numa noite, ele percebeu que tinha gente morando ali, mas ele já estava meio bicho, ele tinha medo de chegar lá e quererem matar ele, acharem que ele era índio, talvez – estou pressupondo isso. Aí, ele via que tinha tipo uma árvore ou quintal, uma cerca – tem cerca de faxina e cerca de lado, que chama cerca de vara. É uma cerca que você pode pular de um lado para o outro, pode subir nela, é uma cerca bem trançada que os homens faziam. E serve pra pendurar as coisas. E ele ia de dia, escondido, pra ver como era. E ia comendo os matos dele lá. E ele percebeu que, à noite, já tinha chovido, já tinha fruta, talvez tivesse melancia, jerimum, abóbora, que é jerimum. E a gente lá, não é como hoje, que semente de jerimum é dos ricos, que faz os petiscos deles! Só tirar aquela tripa, aquele meio, jogava fora pra ali cair e nascer outro tempo. Aí, cozinhava a abóbora, por sinal muito gostoso, principalmente quando é novo assim. E cozinhava e comia e ali punha no lixo. Aquele lixo servia pra quê? Pra ficar de lixo mesmo, por isso que nascem muitas coisas, e a gente nem sabe de onde veio. Aí, ele viu de dia que eles estavam pondo aquilo ali. Uma noite, ele foi, viu que a lamparina estava clara lá, e foi buscar lá, foi catar coisa pra ele comer. E tirou aquelas tripas gostosas, é adocicado, cru, mas é adocicado. A gente come semente de abóbora, é um alimento, tem muito óleo, faz até óleo de semente. E ele estava sustentando. Só que uma bela noite não deu certo. Ele subiu e caiu, se machucou e gemeu. E alguém da casa percebeu e correu atrás dele. E ele, machucado, com muito medo, saiu correndo machucado. E era noite, no meio do mato! E as pessoas conseguiram pegar ele, ele com muito medo das pessoas matarem ele. Quando pegou, ele falou: “Não, eu estava com fome, eu vi que tinha semente”. “Não, ninguém vai lhe fazer mal.” E aí ele contou a história. Foram três anos de seca, a gente pressupõe que no último ano que se acabou tudo e que não tinha mais jeito, porque se chovia todo ano, até os dois anos teve água, teve mato, algo pra comer. Como não tinha nada industrializado, o recurso era sair comendo no meio da mata e foi o caso dele. Aí, levaram ele e criaram ele, ele tinha dez anos, talvez já tinha 12, mas estava doentinho, estava com a perna quebrada. Eu conheci ele, não era bengala, era um pauzinho bem... E ele gemia, ele aprendeu a gemer a vida toda porque não foi feito tratamento nenhum. E talvez doesse e ele fazia assim “hum, hum”. Conheci muito Papai Velho, ele era um senhor branco. Eu ouvia falar que ele era descendente de italiano, porque meu pai tinha assim uma aparência, ele era forte, gordo e branco. E contava, não sabia ler. Ele contava história dos antigos, e essa história ele contava para os netos e bisnetos já grandinhos, contou pra muita gente. E eu ouvi contar essa história por muitas vezes. Aí, essa família criou ele e também, quando criava, que ficou moço, ele foi trabalhou e ficou gente. Virou gente, trabalhou, e esse povo, ficaram donos de propriedades. E tinha outro amigo dele, naquele tempo, eu não sei como escaparam aqueles que tinham melhor condição de vida. Porque talvez teve algum jeito, mas eu sei que ele parou lá e, quando ele ficou adulto, os amigos de quem criou ele, chamavam pai de criação, tinha outra família que tinha criado também uma menina que chamava Perpétua, que era minha tataravó. E fizeram o casamento dos dois. E esse lugar, onde ele parou, perto do Iguatu Ceará, é uma cidade que fica meio distante, mas é a cidade onde eu vivi, onde eu convivi, onde eu tenho parente morando lá. Mas era mato esse lugar, ficava próximo, mas era mato. E de lá ficava próximo de outro sítio, onde era sítio de fazendeiro de antigamente, chama Sítio Tipis. Essa Perpétua era de uma família de lá. Trouxeram ela, naquela época, amigos iam a cavalo muito longe na casa dos outros. Acabaram casando. Era mulher branca, que eu não conheci, tenho uma pequena lembrança, ela morou por lá, mas eu me lembro muito de Papai Velho e Mãe Perpétua. Eu vi, mas não tenho lembrança de história, sei que ela existiu. Chama Mãe Perpétua, porque meu pai chamava Papai Velho e Mãe Perpétua. Papai Velho era meu avô que se chamava Augustinho, e eles casaram e moraram lá. E, aí, Mãe Perpétua teve minha avó, que se chamava Mãe Teresa. Essa era mãe do meu pai. Não sei, sei que o pai dela era Papai Velho Augustinho e a mãe era Mãe Perpétua. Já minha avó não era uma mulher branca, não sei por quê. Eu lembro muito dela, cabelinho amarrado, o meu cabelo é encaracolado, é que vai ficando velha vai alisando, mas o cabelo dela não era muito liso. Parece que estou vendo, ela amarrava. Criou nós. As avós ajudavam a criar, vi muito Mãe Teresa, conheci muito Mãe Teresa. E essa Mãe Teresa, naquela época, há havia sem-vergonhice também. Mãe Teresa casou com meu avó José Tomé. José Tomé, eis a história que eu falei da Luiza Tomé. Era de um sítio meio distante de onde morava minha avó. Minha avó era moça bonita, descendente de galegos, de gente branca, alvos dos olhos azuis – tempo de racismo! Minha avó era branquinha, branquinha do cabelinho liso e preto. Chamavam ela “negra”, porque os outros eram tudo loiros. Família dos Leal, família branca, racismo, ninguém podia casar preto com branco. Mas foi passando de família. Minha mãe já era morena, as irmãs eram brancas. Tinham poucos morenos na família, tinha ela, tia Clemência, parece que as outras eram tudo brancas, e os tios, que uns eram claros, outros eram três irmãos, filho da minha avó, e minha mãe viveu por lá. E era moça bonita, acho que teve algum namorado, inclusive, minha mãe conta de um namorado que nunca esqueceu. Do tempo dessa carta, que ela morreu já falando besteira, mas não esquecia daquele cara. Não casou com ele, mas foi morar e nunca mais viu. Mas sabe aquela pessoa que, como eu, nunca esquece? Ela nunca esqueceu. Ela ficou velhinha já, que não servia mais pra nada, sempre falava daquele. Tinha uma voz muito linda, cantava valsa, gostava de dançar! E ela casou. Eu ouvi dizer que ela casou com meu pai porque ele era um rapaz bonito e trabalhador. Trabalhador era homem que ia pra roça, pegava na enxada e dava conta e fazia isso, suava e não tinha preguiça de trabalhar. Esse, os pais deixavam as filhas casarem, porque sabiam que ia sustentar a família. Porque finalmente minha mãe só teve dez filhos, mas tive uma tia que teve 21 filhos, outras, 14, 13. Minha tia teve 21 filhos e criou 11. As outras criaram seus 14 filhos. Tia Cristina criou 13. Minha mãe teve pouco, dez achavam até que era doente! (risos) Mas a história da minha mãe era que casou com esse cara pobre, que as mães queriam mais que casasse com quem tinha alguma propriedade. Mas ele era pobre, de família pobre. E essa aí de meu pai, porque de minha avó, minha avó teve três filhos com três homens já em 1900 e antigamente! Vê que meu pai nasceu em 1907, depois veio madrinha Odete, tia Jesus logo em seguida, e depois... Jesus era o nome da minha tia. Madrinha Odete, que era tia Odete, teve três filhos, mas um de cada pai. Dizia minha mãe que meu avô chamava José Tomé, de família mais ou menos branca, e meu pai era um moreno bem claro. Dizia que era italiano, aquele homem gordo, de cabelo liso. E meu pai tinha 13 anos... Deixa eu ver como é que foi. Não! Meu pai era pequenininho, era menininho pequeno, minha avó... Naquele tempo, já havia traição. O meu avô descobriu que ela estava traindo ele, mas era feio ser corno naquele tempo, ser traído. Quem não queria sumia no mundo pra ninguém ver mais, sei que contam muita história. Não conheci meu avô, conheci os irmãos dele, a família dele. Que, quando meu pai estava com um ano e pouco e ele descobriu que minha avó estava traindo ele, ele foi embora. E até hoje ninguém soube. E deixou ela pra criar aquele menino. Em seguida, ela arrumou outro homem, que teve outra filha. Não sei quem é mais nova ou mais velha, deixa eu ver. Eu acredito que foi tia Jesus. Esse homem, ouvi muito falar que chamava... Ah, não lembro o nome dele. Eu sei da outra minha tia, que chama Joaquim Clemente, agora, de tia Jesus eu não sei. Tia Jesus, esse marido, esse pai que ela arrumou pra essa menina, já era moreno, porque a família de tia Jesus eram só dois filhos e são pretos. Já teve aquela história mais diferente. Aí, meu pai ficou e em seguida essa tia Jesus nasceu. Depois, não sei o que aconteceu, o pai de tia Jesus foi embora, e minha avó arrumou outro marido, esse Joaquim Clemente, que teve tia Odete, a caçula. Meu pai ficou pequeno... Olha, como é fácil, meu pai morreu em 80, se meu pai morreu em 80 com 70, minha tia tinha 60 anos e meu pai com 70 e pouco. Ah, podia ter feito essa conta em casa, mas, mais ou menos, quando nasceu minha tia mais nova, o meu pai já estava com dez pra 12 anos, porque, quando esse outro marido que eu não sei como sumiu, eu não sei dessa história, mas podia ser curiosinha, talvez eu ainda saiba. Quando chegou essa história desse outro marido, meu pai tinha 13 anos e assumiu a paternidade. Minha avó com três filhos, ele com 13, uma com não sei quantos anos lá e outra pequenininha. E, talvez, não sei se ela quis trair ele, ele foi embora. Daí, ela virou gente e ficou com duas meninas e um menino pra criar. E meu pai, com 13 anos, assumiu a responsabilidade de pai. De trabalhar na roça, isso foi meu avô! É, isso foi meu avô, com 13 anos, assumiu a responsabilidade de casa. Ele ficou trabalhando na roça, pôs aquelas meninas pra trabalhar na roça mais ela, a mãe pra trabalhar na roça, viviam muito bem pra época. A gente comia feijão e milho, tinha pouco arroz, mas tinha de tudo um pouco. Chegava o inverno, tirava... Chamavam mantimentos de legumes. Tirava que dava pra guardar até o outro ano e começar a chover, era uma vida de paz. Melancia, feijão, tinha muita fruta que pegava sem plantar mesmo. Nascia um pé de manga ali, ou você plantava, de tudo tinha. E meu pai era muito trabalhador, desde criança, eu sei a história porque falavam. Só que lá se vem história. Eram três irmãos, meu pai, tia Jesus – o nome era Jesus mesmo, não sei por que puseram o nome de Jesus – e a outra era Odete. Tia Jesus ficou mocinha, mocinha nova, começou a namorar, acho que ainda menor. E tinha família lá de muitos rapazes, e meu pai criou elas. Tinha que respeitar muito, respeitar como pai! Essa tia Odete, até morrer, respeitou ele como pai. A filha de madrinha Odete, a primeira, essa que teve 14 filhos e criou, essa, pra pôr o nome da primeira filha, foi consultar com ele. Era assim, era coisa muito rigorosa. E tia Jesus era mais velha, madrinha Odete ainda era menina, ficou mocinha e começou a namorar com esse cara. Era uma família de muitos irmãos, família dos Paulinos. Era negra, era família não de negro, parecia índio, mas era assim, chamavam “negros dos Paulino”, rapazes trabalhadores, moço que trabalhava na roça. Começou a namorar com tia Jesus, meu pai deixou, concordou, deixou porque era um rapaz trabalhador, pode namorar pra casar. Só que a bendita engravidou, aquilo foi a maior vergonha da família, apesar de que a avó já era assim. Tia Jesus engravidou, naquele tempo, ou casava ou matava ou ia preso. Tinha essas três opções. Se a família fosse bem ruim, matava, porque engravidou tinha que matar. Se não fosse, meu pai já era mais bonzinho, chamava casar na marra. Eu vi muito essa história de ficar preso! E tinha até uma piada assim: “É tão bom ficar preso pra casar com quem a gente gosta”, porque, se dissesse que não casava, ia preso. Quando cansasse de ficar preso, voltava e casava. A opção era essa. Engravidou, casou. Meu pai fez eles casarem na marra, esses casamentos que não casavam civil. De três em três meses, ou quatro meses, tinha uma missa pertinho lá, nesse lugar que eu amo de coração, Isidoro. É a minha vida, minha história. Eu nasci no Monte Alegre junto com Isidoro, Isidoro é onde todo mundo é meu irmão lá. Aí, teve a missa, marcou o casamento, foram lá e casou. Casou já grávida, teve o filho, o Zé, mas logo em seguida engravidou, porque a regra era essa. Com dez meses ou 11, já tinha outro filho, engravidou. E Ciço Paulino bebia muito, o marido da minha tia. E começou a judiar com ela e xingar e brigar e batia nela e não sei o quê. E desconcordaram e tiveram que separar. Naqueles tempos, separar, mulher separada era uma vergonha pra família e tinha que ficar escondido. Tinha que ter muito cuidado com isso, ainda mais com dois filhos e uma menina! Ciço Paulino se separou e não teve jeito, não aguentou mais. E ele estava lá batendo nela, punha pra trabalhar, ele bebia, não era que ele era muito ruim, quando bebia, ele era alcoólatra. Meu pai também foi alcoólatra. Mas a família falou: “Já que se apartar...”. E se apartaram, e foi viver um para um lado e outro para o outro. E ele não assumiu mais a paternidade, não tinha como. Só podia assumir paternidade morando junto, que os dois iam trabalhar junto. E ele ficou, ficou rapaz, um rapaz por sinal... Conheci muito esses Paulinos, mas eles nem se falavam. A família ficou de mal. Onde chegavam, eles não podiam se ver. E a menina ficou com dez anos, e o menino com 12, nós crescemos juntas. Marieta, esqueci a foto, essa era importante. Ela tinha dez anos, eu tenho foto dela com dez anos, e é uma história interessante. Tia Jesus ficou trabalhando na roça mais aquelas duas crianças, pra plantar milho e arroz. E meu pai ajudava pra poder comer e não passar fome. Plantava-se algodão. No fim do ano, quem plantava algodão, pagava as pessoas pra colher o algodão. E, com aquele dinheirinho, mandava uma pessoa na cidade comprar pano pra fazer uma roupinha pra cada um, que ninguém... Quem tinha três vestidos era rico! Era vestido ou saia. E os homens, calça e camisa. Menino até 12 anos usava o que chama short, chamava calça curta, porque o dinheiro não dava pra fazer calça comprida. Era muito calor, então, camisa de manga curta, e eram duas ou três roupas que tinha, no máximo. E tia Jesus tinha essa família de história de nome de Elefante, depois eu vou falar que meu pai tem nome de Elefante. É uma família dos Tessina, quando eu falei do exército, foi esse Neneu que pôs o nome de Elefante, que ajudou para meu irmão ir para o exército. E, como eles já eram pessoas mais ricas, considerado rico, o genro dessa Tessina quem criou meu pai, ajudou criar. Minha avó foi muito ajudada por essa família Tessina. Dona Tessina, que era melhor de vida, tinha sítio, tinha isso e tinha aquilo. E ela lavava roupa, cuidava da casa deles como escrava, para criar os filhos. Por isso que ela conseguiu criar os três filhos. Por isso que meu pai ficou um rapaz bom, porque foi criado por pessoas que tinham mais educação e tinha uma segurança, tinha um suporte, se precisar, eles ajudam. Mas tia Jesus, que era ajudada pelos Tessina, que tinha casa na cidade, o genro dessa Tessina era ourives, mexia com ouro. Naquele tempo, existia isso em cidade, em lugar pequeno. Tinha casa na cidade, falou: “Jesus, invés de se matar aqui, vai morar na rua!”. Ninguém chamava cidade, quando era Afonso Pena: “Vai morar na Afonso Pena, que lá você consegue trabalhar, mulher lá pode pagar pra lavar roupa, pra limpar casa e você cria seus filhos melhor que aqui, aqui é muito sofrimento pra você”. Ela tomou o conselho e foi. Arrumaram umas conhecidas lá, e ela foi. Arrumou uma casinha de taipa bem pequenininha, a cidade era bem pequenininha, poucos habitantes. Cidade rural, e tinha aquelas casinhas que ficavam encostadas da rua, e gente bem pobrezinha de casinha de taipa, com dois cômodos. E ela foi morar lá, não paga aluguel nem nada. A pessoa dava, doava aquele lugar pra ela morar lá. “Vai morar lá que eu te ajudo.” E dali ela foi lavar roupa pra mulher, passar roupa, naquele tempo ferro na brasa. Para o médico, para o advogado, se existisse, todo mundo, a passadeira era ferro na brasa. Não tinha nada de eletricidade, não. Aí, arrumaram pra tia Jesus trabalhar num... Chamava café, era um restaurantezinho, numa esquinazinha lá, onde o povo vinha do sítio, almoçava. E ela, muito habilidosa, a mãe ensinou a cozinhar, cozinhava galinha do nosso jeito, que é muito gostosa. Cheguei lá e foi a maior felicidade quando ela fez uma tapioca com pedacinho de galinha, feito por ela. Pediu à patroa lá se podia dar aquele lanche. O lanche não era quase pão, não tinha pão, era tapioca. E tia Jesus foi morar ali, só que, na cidade, tinha um médico, dois médicos, o juiz, Doutor Cândido, a polícia militar, alguma coisinha pouca assim. Quando o juiz soube que tinha uma mulher separada de marido, criando uma filha na cidade com dez anos, é regra da casa, é lei da cidade, tomou a menina da mulher. Aquilo foi muito doído pra tia Jesus. Criou até dez anos. Eu podia ainda ter trazido a foto de Marieta, acho que tenho em casa. Marieta, uma menina bonita, parecida assim comigo, eu acho que tenho ela aqui no zap, se não estivesse carregando, eu mostro pra vocês. Ela está velha agora, ela com a mesma idade minha, ela nasceu em fevereiro, no dia 17, e eu, em abril no dia 26. Nós criamos de engatinhar no chão junto pra separar, pra ir pra cidade. Ah, como foi triste! Foi pra lá, tia Jesus dava um jeitinho no fim de semana, que não tinha trabalho. Ia “de pés” lá pra nós brincar, pra ela contar como era a vida na cidade. Nós aprendemos a ler por lá, com as tias. Eu fui pra escola primeira vez com dez anos, mas Marieta acho que aprendeu umas com as outras e sabia escrever alguma coisa. E, quando Doutor Cândido, que era o juiz da cidade, descobriu, ficou sabendo que tia Jesus, a minha tia, tinha uma filha de dez anos pra ela criar numa cidade, imagina! Essa menina vai ficar com ela, vai ficar perdida! As leis da cidade tomaram essa menina e doaram pra Doutor Tibúrcio, que era o doutor da cidade, o médico da cidade, apesar de ser alcoólatra, mas era o médico conhecido da cidade. A mulher dele, mulher, muito autoridade, Dona Murinha, a mulher rica da cidade, mandava na cidade. Tomou mesmo, não teve lei. Meu pai tinha que ir lá, mas o que meu pai podia falar? Tomou! Ninguém tinha isso na família, só nesses interiores, acho que nem sabe. Já tinha descendência de saber que a minha tia era filha de mãe solteira também e ela aprontou, como chamava naquele tempo, teve filho antes de casar. Tudo ia ser pra perder aquela menina na vida. A menina bonita, a menina morena, do mesmo jeito de mim. Brincava, já tinha começado a saber ler. Se fosse, ia se perder, morando naquele lugar que seria hoje favela. O certo mesmo seria favela onde ela morava. Aí, tomaram a menina, teve que registrar a menina e tomaram, foi morar mais o Doutor Tibúrcio. E a gente, e eu, com 11 anos, comecei a ir na cidade. Ela ia me ver, mas, quando eu ia pra cidade, quando eu fui pra cidade a primeira vez que eu me lembro, foi em 1949, eu estava com 11 anos, sou de 38.

P/1 – Mas, Cleta, eu queria voltar um pouquinho, desculpe interromper. Por que seu pai tinha apelido de Elefante?

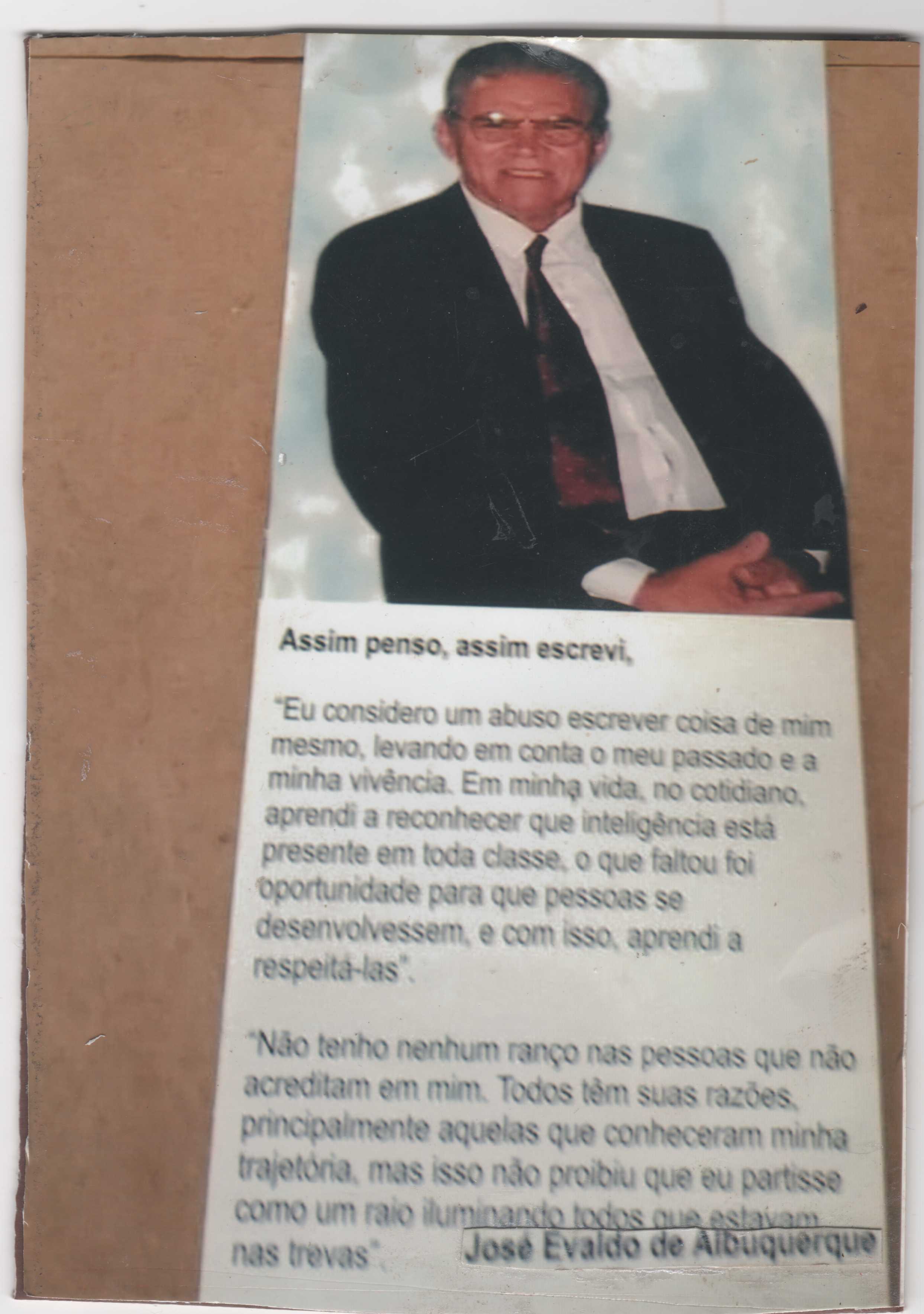

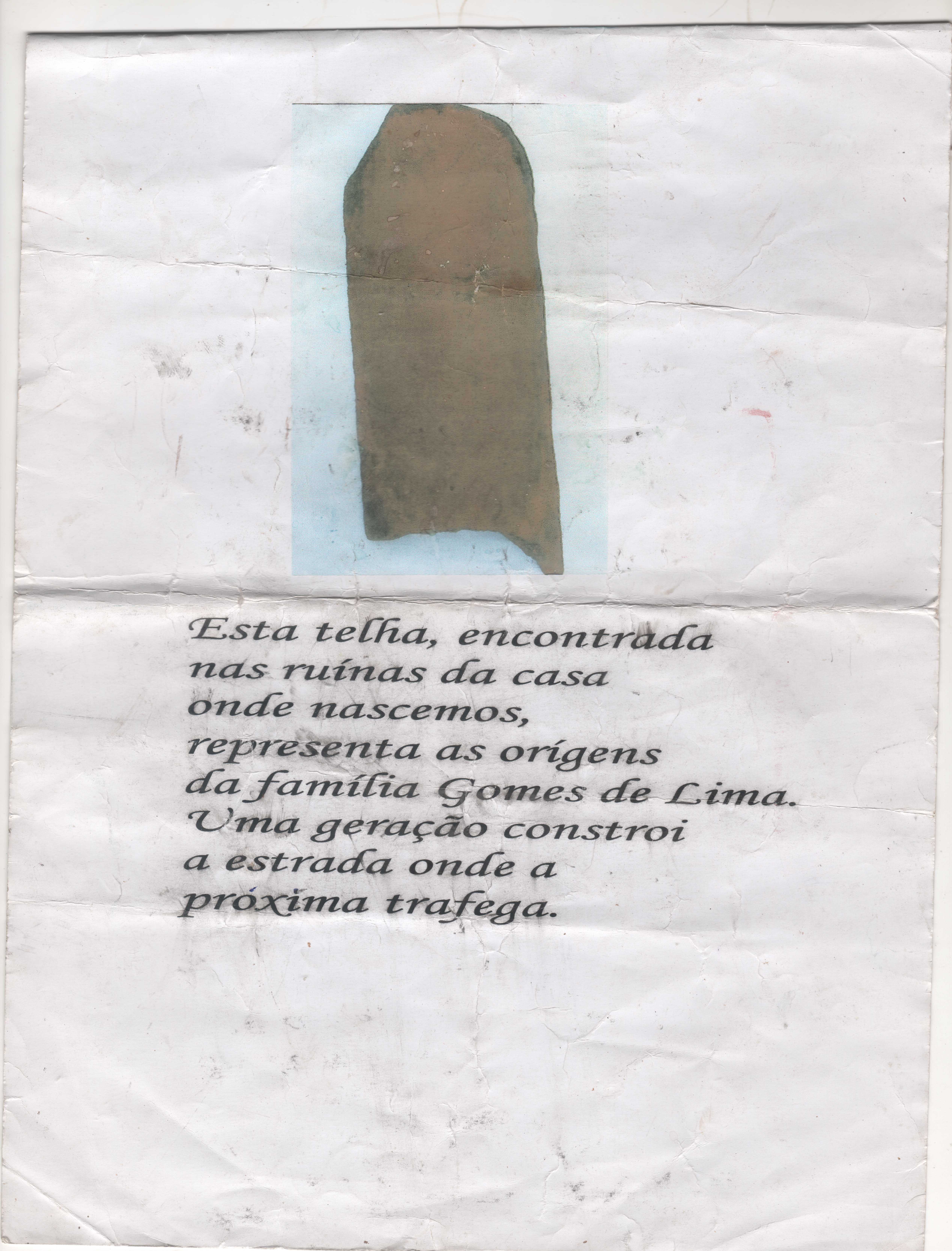

R – Ah, é essa! Tá bem juntinho. Família Tessina, que era quem ajudava minha família. Por isso que meu avô deixou casar, porque era um rapaz trabalhador, ligado a quem tinha propriedade. Quem tinha propriedade só morava com eles, só era trabalhador deles quem fosse pessoa que enfrentasse a vida da roça pra ajudar. Quando meu pai era pequenininho, menino de seis, oito anos, e Neneu, filho dessa Tessina, que criou meu pai. Neneu e meu pai eram irmãos de criação. Neneu Tessina, porque filho da Tessina. Morava no sítio, na Boa Vista, juntinho do Monte Alegre, dá pra gritar e chamar. Aquele lugar era a Boa Vista dos Tessina, dos Macedo, Macedo era o ourives. À noite, eles iam brincar, meu pai, Neneu tinha a mesma idade, que se considerava irmão, e talvez dessa família Paulino, que morava também pertinho, do outro lado do riacho. E à noite os compadres se juntavam no claro da lua, na noite de lua cheia, ficava aquele claro da lua, sentava no terreiro, não é macumba, não! A frente da casa chama terreiro. Sentavam, os compadres iam conversar e os meninos. Criança não tinha muita liberdade, tinha um reservado assim no terreiro pra eles. Ficavam sempre em frente à casa das pessoas, pegavam cadeira, se não tivesse cadeira, punha uns banquinhos, e os meninos ficavam brincando ali e os pais olhando se não estavam fazendo muita arte. E o meu pai era o mais gordo, fortão, e derrubava todos os outros meninos. Pega brincadeira de correr um atrás do outro, pega pra derrubar, meu pai sempre foi vencedor. Esse Neneu: “Mas, também, ele é um elefante, tem o peso de um elefante, ele cai por cima da gente!”. Eis a razão, meu pai se criou sendo Chico Elefante. Viveu a vida toda, quando os amigos, na década de 40, vieram embora para o interior de São Paulo, quem mandava carta, chegava copiado: Chico, vulgo Elefante. Tinha que ter o Elefante. Hoje em dia, a minha família é dos Elefante. Meu irmão tinha uma bronca, porque é família Braga, família Moreira, e nós, por que ficou sendo Elefante? Mas Elefante é uma família famosa. Eis a razão dos contadores de luz, os responsáveis lá daquele setor: “Qual é o seu setor?”. O setor onde tem aquela telha, aquela casa, é a ladeira de Elefante, por sinal tem uma ladeirinha. É a casa onde eu nasci e me criei, porque, quando casaram, foram morar nessa casinha. E depois em seguida meu pai fez aquela casa em terreno dos outros, mas naquele tempo era liberado. Ele era um rapaz trabalhador, e a casa é no pé de uma ladeira, a ladeira de Elefante. Eis o nome de Elefante e por toda vida vai ser. Teve um velório, nós temos jazigo na Quarta Parada, em São Paulo, meus amigos, meus primos, meus colegas de infância, primos daquele Evaldo lá, Isidoro – Isidoro é o doce da minha vida, Isidoro é uma parte da minha vida. Não é a toa que eu peguei um avião e fui a uma festa de conterrâneo lá. Tenho a camiseta e o canequinho. Buscamos coisa de antigamente lá, convidaram, mandaram convite e eu fui nessa festa de conterrâneo. E eis a história, porque, quando sepultaram lá, e agora vamos, foi num jazigo perto do nosso: “Vamos no jazigo da família de Elefante”. Família Gomes de Lima na telha, meu irmão foi, é jazigo Família Gomes de Lima, quando chegou lá que Waldemar falou: “Mas quem é Francisco Tomé Gomes?”. “Chico Elefante!” “Eu nunca imaginei que o nome de Elefante fosse Francisco Tomé Gomes.” (risos) O pessoal chama de Chico Elefante e acabou. A história é essa.

P/1 – Você estava falando de Isidoro, Cleta. Fala um pouco como era a região quando você era criança, como era lá no Monte Alegre, o Isidoro? O que você gostava de brincar? Como foi a infância lá?

R – Isso era bom demais, meu filho! Porque eu comecei a brincar de boneca de sabugo com três anos e meio a quatro. Tinha minha casa, a primeira casa do Monte Alegre era a nossa. Tinha o Monte Alegre de baixo e de cima, o de cima era dos ricos. De quem tem gado, que tem vaca. O de baixo era o nosso, de gente pobrezinha, que a nossa casa era na propriedade dos outros. Como o dono da casa, porque deixaram construir e era de muita confiança. Era de uma família de Antônio Severino, a propriedade grande, que ele deu lugar pra fazer a casa e meu pai, casado de novo, rapaz trabalhador, fez casa e lá eu morei. Nasci lá e morei até quando me casei, ou melhor, entre aspas, sai de lá para o casamento. Mas nossa vida de criança, eu costumo falar que era feliz e não sabia. Três a quatro anos, eu sempre fui curiosa, eu sempre gostei de ouvir os outros conversar, e era proibido criança. “Vai pra lá, sai de perto!” Aquele pé de juazeiro é a história da minha vida. Esse pé de juazeiro ainda tem ele lá, sabe o que é pilão? Pilão é um tronco que cava um buraco lá. E lá tinha um pilão, onde a gente pilava. Nós não tinha, tudo era pra vir da roça e cozinhar na lenha. O primeiro fogão, como eu comi minha primeira alimentação, não era fogão. Chamava trempe, três pedras triangulares, com a panela de barro em cima, feito na “loiceira”, que fazia... Tem até uma piada assim: “Prato de barro não se quebra”, porque o que quebrava era o prato de louça dos ricos. De barro durava muito tempo, porque era bem feito. Minha primeira alimentação. Olha que conversa bonita, o começo da minha história. Minha primeira papinha não era como hoje da Nestlé, não. Fazia papa de goma, goma é o polvilho, que também as mulheres raspavam, e era feito perto de casa. A minha primeira papa de goma foi feita numa trempe. O fogão eram três trempes, pegava a panela e punha em cima, ou o papeiro, o papeiro era feito de barro também. Era de um jeitinho que parecia uma tigela, era uma coisa que, quando a mulher ia ganhar nenê, já mandava fazer um papeiro pra não fazer junto com as comidas dos outros. Essa foi minha primeira alimentação. O chá era numa chaleira, a chaleira também era feita de barro, não era da Penedo e nem Tefal, não! Tudo era à base de barro. E, lá, a água era no pote, o que é o pote? É uma vasilha, uma vasilha bem grande, um pote, parecido com o que a gente chama hoje de pote de alguma coisa, um frasco grande, mas que ele é grandão, cabe bastante litro d’água. Tinha o pote da cozinha e o pote da sala, o que significa? O pote da cozinha era água pra cozinhar, na sala, numa cantareira, num negócio que chama cantareira, primeiro forquilha. Na minha época, nascer era uma forquilha. Forquilha significa um pau de gancho que se achava no meio do mato assim, ele ficava em três. Furava no chão e punha o pote lá. Quando as pessoas iam melhorando de vida, fazia a cantareira, cantareira, umas de um pote e outras de dois potes, já era mais decente. Foi quando o homem passou pra dar o nome de Joatã, o pote já tava na cantareira, porque era assim, era um pote só pra começo de vida, era um pote pegado na mata. A natureza já fazia, ia no meio da mata, e pegava e colocava o pote lá e enchia de água. Pra encher aquele pote de água, já tinha higiene. Sempre a gente tinha pouca coisa, mas já tinha um paninho de saco, de alguma coisa, pra, quando despejasse a água no pote, já entra coada lá, era o filtro nosso. Em cima do pote, cuia. Sabe o que é cuia? Punha uma cuia em cima, porque prato, pra pôr lá, era muita coisa. Então, punha uma cuia lá e cobria. Aí, foi minha primeira alimentação, foi feita em trempe, vasilha de barro. E eu fui ver, fui crescendo, engordei. A minha história de vida. Ah! Tá vendo que eu sou caolha? Esse olho aqui, olha pra mim, esse olho é diferente desse. Esse olho eu enxergo nele, mas tenho uma lesão nesse olho. Eu não consigo abrir ele igual a esse, eu até enxergo, mas não consigo. Pode perceber, ele não levanta. E ele, se eu olhar bem, se ficar olhando bem, a pessoa diz: “Você tá olhando pra alguém? Tá olhando pra mim?”. Lá, chamavam “zanoia”, acho que a pronúncia é caolho, alguma coisa assim. Mas eu era “zanoia”, palavra que eles arrumam lá. Sabe por quê? Porque olha só como começou a minha vida, quando eu tinha... Vê que, no dia que meu irmão Joatã nasceu, eu fiz um ano e três meses. Significa que, quando ele nasceu, o outro, anterior, quando eu nasci, ele não tinha um ano e três meses ainda, não. Era assim. O Joatã demorou, mas o meu irmão antes de mim, eu sou a terceira filha, ele fez... Ele nasceu no dia 14 de janeiro e em abril eu tinha um ano e três meses. Era um atrás do outro, eram três filhos. Minha mãe estava grávida do terceiro, e eu estava no colo. E o outro andando pouco e já tinha a mais velha, já era o quarto filho. Eu era o terceiro filho e já estava no quarto filho quando eu tinha meses. Pulando das comidas, que eu já falei, quando as crianças tinham quatro meses, que a mãe já estava grávida, às vezes nem precisava tanto tempo. Acabava a gravidez e no outro mês já estava grávida. Era quarentena, mas não chegava a isso não! (risos) Não tinha outra coisa pra fazer na vida também. Aí, lá se vai o tripé outra vez. As mães, pra cuidar do que tava atrás e o próximo e fazer feijão, pilando tudo, pilando no milho, não tinha moinho pra moer, não. Era tudo à base de muito trabalho, debulhar o feijão, debulhar o milho, era muita coisa pra fazer e dar conta, só por Deus. E ela não ia dar conta mesmo, aquela criança que já estava com quatro meses, já estava se aproximando, já punha, já estava durinho, pegava no colo: “Esse já tá durinho”. Fazia uma rodeira. O que é uma rodeira? Lembro muito disso, eita. Ajudei muito meus irmãos. Pega um tripé, vai no mato, pega uma lenha – era cozinhado com lenha as comidas. Assopra, pega um pau melhor, corta no machado, foice, facão, o que tiver. Enfia em sentido tripé, assim, mais ou menos, um tripé, três pontinhos. Amarra um pano velho, que as roupas eram muito pouco, mas sempre ia juntando de tempo uma tira de pano, ou então fiar. Eu fiei muito na minha vida, fazer o algodão, pegar o fio e fazer a linha e dava um jeito de fazer um cordão. A gente fabricava em casa mesmo e pegava um pedaço de calça velha, que não servisse mais e arrodeava aquela rodeira. Ficava a posição onde a criança se sentasse. Amarrava como se fosse isso aqui, desse jeito aí! Punha três desses, só que era reto, não era fazendo cume. Ficavam os três retos e amarrava os panos lá e chamava de rodeira. “Ah, vamos fazer uma rodeira hoje pra fulana!” “Vou ajudar fulana a fazer, que o menino já tá em tempo de rodeira.” Colocava ali pra poder ficar sossegada pra cuidar dos outros. Quando a criança era danada de chorãozinho, era um trabalho. “Ah, vai lá, põe a chupeta.” Quem não podia... Muitas crianças do Nordeste chupam dedo, porque não podia comprar chupeta. Chupa dedo. Meu irmão chupou, que ficou até doente de chupar o dedo. E minha mãe me pôs lá na rodeira, fez a rodeirinha dela. Era furado no chão fundo, pra criança não cair. O chão era de terra! E não tinha fralda, não, era cueiro. Sabe o que era cueiro? Pega uns retalhinhos de quem era costureira e fazia uns quatro paninhos, que não tinha muito, emendado na mão. Ou quem tivesse máquina, e os homens, com muito sacrifício, tirava... As amigas... A razão de existir fralda é que, naquela época, pegava pedaço velho de camisa, emendava e chamava fralda. Fralda era o pano, cueiro era uma coisa, fralda era outra. Amarrava como se amarra uma fralda, eram aquelas que tinham três cantos. E ali amarrava e quando fazia aquele negócio da rodeira, o chão era puro lá. Por quê? Aquilo lá amarrava de um jeito por baixo que ficava tipo... Como se fosse isso aqui, as tiras, corda. Podia fazer com corda também, podia amarrar com corda, porque tinha um mato que chamava malva que tirava aquele mato, punha de molho – eu ajudei a fazer aquilo ali – fazia corda com aquilo ali, umas cordinhas macias. E fazia um jeito que a criança sentava e ficava sentada e não ia bater no chão, porque tinha que fazer xixi e, se fizesse com a bunda no chão, ficava tudo melecado! Era pra água correr no chão e o cheiro ia pra dentro de casa, mas ninguém se importava com isso, não! Quando fizesse cocô, lá no fim da tarde, aí trocava, mas por enquanto ficava ali. A criancinha ficava no tripé e, como tinha lugar pra ela pôr o braço, ela já ia acostumando a pôr o braço aqui. Esse da frente ficava entre a perna e não saía do lugar, porque era enfiado no chão. E, aí, até quando ela ficasse com seis meses, que ia ficando de pé ali mesmo, pra ensinar a engatinhar. Tirava dali quando visse que estava mais durinho, tentava e já punha pra engatinhar. Engatinhar todo mundo sabe o que é, é sair se arrastando. Essa história foi assim da minha vida. Só que tinha uns irmãos meus, que, inclusive, a parteira deles, que foi outra pessoa, foi a Felícia, diz que ele era muito chorão. Fui passear lá esses tempos, e a filha dela: “Ah, conta a história que minha mãe contava?”. E eu, sempre diz que foi quietinha, nem parece que falo tanto agora!

P/1 – (risos)

R – O meu pai falava que eu era mais boazinha. Quando acabava de comer, a gente comia bem muito: “Eu quero mais, o meu foi pouco!”. E o meu, se tivesse, sobrasse da comida, eu pedia. Se não sobrasse, frase do meu pai: “Pai, eu já comi, estou com a barriga cheia”. “Minha filha, dê graças a Deus”, ele falava isso. Mas eu fiquei lá na minha rodeira, e minha mãe cuida do que tá na barriga, lava roupa, pilava. Era um sofrimento que meu Deus do céu! E o outro que chorava atrás, que era o Adeneto, o mais velho. A outra, já com três anos, já estava ajudando. Com três anos, já ajuda a olhar esse, já ajuda a balançar. Punha na rede e ia balançar um pouquinho, todo mundo já era útil naquele tempo. Diz minha mãe, ouvi muito essa história, que ela esquecia de mim, de cuidar dos outros, esquecia. A mãe só dava comida quando chorava, era sinal que estava com fome. Se chorou, estava com fome, dava. Mamar no peito não era muito, o outro já estava perto de nascer e já cortava a mama. E ela ia cuidar quando passava as horas, já de tarde: “Ah, eu não fui dar comida pra Cleta, não fui dar comida pra menina”. E era assim, estava no quintal, estava por ali. Quando ela chegava lá, eu estava dormindo. Isso aqui é psoríase, é minha companheira, doença que a ciência diz que não tem cura. Quem sabe? Pra Deus pode ter, se não tiver, eu acho tão bonito psoríase. Quando perguntam, eu conto a história, vejo na internet, tem muito isso aí. Eu me trato na Vila Mariana, não tem médico que descobriu o que é. Lá onde me trato tem médico, tem advogado, tem tudo, mas ninguém sabe o que é isso. Tem tratamento, custa oito mil e 500 reais duas ampolas, que eu já passei um ano tomando. Mas, como sou velha, se eu tomasse, morria do coração. Prefiro ficar viva! Mas é assim, diz que é hereditário, a ciência não descobriu, acham que é hereditário. E pelo jeito é, eu lembro, quando era menina, já tinha. Conclusão: psoríase. Talvez nesse lugar aqui, mais ou menos nesse braço, minha mãe falou que eu caí assim e que mordia o braço e fazia assim no ombro. E o povo ficava: “Tira esse cesto dessa menina!” – chamava cesto – “Senão, ela vai ficar cega”. “Ah, mas quando eu volto ela tá desse jeito.” Aí, quando deram fé: “Não falei? A menina já tá com esse olho diferente! Tá ficando vermelho já, não sei o quê!”. E o braço, diz minha mãe, virou um tumor, um tumor e uma cicatriz, de tanto morder. É claro que ia ficar alguma coisa, ia puxar isso aí. E diz que formou aquele caroço, aquele tumor, aquela ferida. Aí, teve que fazer uma promessa, não tinha médico, não ia no médico. O médico era Mané Miguel, que morava perto de meu Deus do céu. Era um farmacêutico, por conta dele mesmo. Os médicos se faziam por si próprios e não tinha remédio. Aí, começaram a fazer promessa e lá se vai Nossa Senhora (risos), São Francisco das Chagas. Sei que ela fez uma promessa, se eu melhorasse e aquele braço sarasse, não sei como ela falou a promessa, mas ainda tinha assim. Faz a promessa e eu carrego a cruz. Eu carreguei a cruz. Ela fez a promessa e valeu a promessa. Eu parei de mexer no olho e o braço melhorou. Quando eu fiz a promessa, eu fui melhorando, ela foi pondo emplasto, passando folha, mentruz, não sei o quê, amarrava com pano e, quando foi, sarou. E sarou e ela puxou meu rosto para o outro lado e eu não mordi mais o braço. E eu fui crescendo, e o pessoal foi notando que eu era assim. A razão de ser caolha, uma das coisas de antes de saber o que era o mundo na vida. Eu digo que lembro das coisas de três anos, mas essa eu não lembro, mas lembro da história, foi uma delas. Três anos pra lá, vamos pular, se não não vai se acabar mais nunca! Aí, eu nasci em 38, tenho um irmão que nasceu em 41, outro que nasceu em 39, é claro que tenho um que nasceu em 40, porque, se o Gomes nasceu em julho de 39, em 40 o Lima deve ter nascido, porque em novembro de 41 nasceu o Valfrido, nesse meio tempo, não sei em qual mês, porque também sumiram. O bendito do meu marido jogou fora, que tinha o registro desse menino! Registro não, a data que ele nasceu, nesse livrinho. E minha mãe, quando esclerosou, não lembrava mais. E eu nem sei quem foram os padrinhos dele pra saber, mas esse menino diz que era um menino muito bonito, branco, gordo. Criança engordava à toa. Pilava milho, dava fubá e milho, engorda. E as crianças ficavam gordas, diz que era um menino muito bonito. Era branquinho, tinha os morenos, e ele era branquinho. Olha como me lembro de besteira! Aí, com dez meses, ele morreu, nove meses mais ou menos. Era normal. Dava... Como é essa doença que tá dando? Ela tá dando mais, já tem cura... Desidratação! De ficar desidratado. Não tinha recurso, fazia um chá, e as mães já diziam: “Vai morrer!”. Às vezes, com dois dias, afundava os “zoio” e morria, porque não ia no médico. Aquilo dava infecção intestinal, você sabe que mata mesmo, e ele foi um desses. Morreu ainda gordo, muito bonito. Aí, vem a madrinha. As mocinhas... As mães achavam bom porque ia um anjo para o céu para rogar por elas. E os rapazes e moças achavam bom porque tinha sentinela. Sentinela era um velório, pra ficar ali em volta, contando piada, fazendo besteira, brincando. E a gente gostava de ir porque namorava. Não saía de casa, era um jeito... Tinha que enterrar no outro dia. Às vezes, não ia no cemitério, não. Tinha uma casa que fazia um quintal e tem muitos enterrados lá. Chamava Os Anjos, lugar dos anjos, sem registro e sem nada. Chegava lá, morreu, põe numa caixa, põe nas coisas, na valinha, e pronto. E tava todo mundo. Veio a madrinha do meu irmão mais velho, que era uma moça nova, bonita, e essa minha tia Odete era moça solteira ainda. Estavam as mocinhas de 14 anos, tudo junto pra namorar, pra arrumar namorado. Enquanto as comadres estavam tristes, contando história da vida, os moleques pequenos iam brincar, e eu ali pelo meio. Minha tia Odete aprendeu a ler porque meu pai sempre, os filhos dele tinham que estudar. Tia Jesus não aprendeu a ler, ele aprendeu a ler. Estudou 15 dias, sabia ler, escrever e as três operações de contas. Estudou só 15 dias e lia muito bem. Tinha leitura, não sabia nada de ortografia. E madrinha Odete aprendeu a ler. E madrinha Odete era muito arrogante, só ela queria saber mais do que os outros. E sabia as palavras. Ela viu uma palavra, e ela deduzia que aquela palavra servia pra acompanhar outra. E só ela que sabia fazer. Aí, essa minha prima, aquela menina da foto, Maria Luiza, é a mãe Maria Luiza, estava lá, muito bonita. E ela estava com alergia no braço, uma coisa vermelha que apareceu lá, e a gente não chamava alergia. Alergia eu vim saber depois que estudei muito. Chamava brotoeja, não sei por quê. Porque eu me lembro que a gente chamava brotoeja lá, vou procurar ainda. Eu lembro das coisas conforme acontece. A partir de hoje, eu vou saber o que é brotoeja. Eu não sei por que eles inventaram essa palavra pra lá. Aí, estava lá e chega um rapaz por lá, alguém que queria namorar. Onde tinha uma moça, os moços, para o povo não ver muito, já ficavam de olho ali, se aproximar, pelo menos uma olhada tinha que dar. E alguém perguntou pra Marianana, pra minha prima: “Nossa, você caiu, se machucou?”. E a outra minha tia já de olho porque queria pra ela e tinha que fazer alguma coisa pra fazer birra. Aí, perguntou: “Você caiu, se machucou, foi uma queda?”. Ela falou: “Não, é ‘bertoeja’” – porque a minha prima não sabia ler, e madrinha Odete já sabia alguma palavra. Quando Marianana, ela já querendo o outro, falou: “Não, isso aqui é ‘bertoeja’”, ela, pra se mostrar, falou: “Não é ‘bertoeja’, é brotoeja”. Eu também não sei qual o nome certo até hoje. Eu só sei que aquilo foi uma vergonha, decepcionou a outra. Ela ficou com vergonha na frente do rapaz e do povo. Pra ela era um tapa na cara, e eu tinha três anos e meio, porque, se meu irmão nasceu em 40, pelo meio de 40, ele morreu antes de uns sete, oito meses. Eu, que nasci em 38, estava com três anos e alguma coisa, isso. Jota nasceu... Valfrido... Não! Isso já foi em 41, porque, se ele tinha dez meses e Valfrido nasceu em 41, eu talvez tivesse três anos, três anos e mais, mas eu lembro dessa palavra. Não tanto pela palavra, mas pelo comentário, que fofoca naquele tempo chamava fuxico. Mas ali no outro dia era uma vergonha. Falou pra comadre, falou pra filha de fulano: “Viu o que ela falou no meio do povo?”. (risos) Isso aí eu lembro, tinha três anos e pouco.

P/1 – Cleta, eu ia perguntar...

R – Você vai morrer perguntando! (risos)

P/1 – Você falou que aprendeu a ler antes da escola, como você aprendeu a ler?