A primeira lembrança que me vem à cabeça: eu pintando a parede da sala da minha casa com um pochoir. Minha mãe pinta e até hoje continua cuidado da casa. Eu me lembro de mim muito novo pintando a parede com estêncil, fazendo uniforme do time de futebol do bairro e ela sempre orientando, como se fosse um workshop ou uma oficina, trabalhando como uma arte educadora.

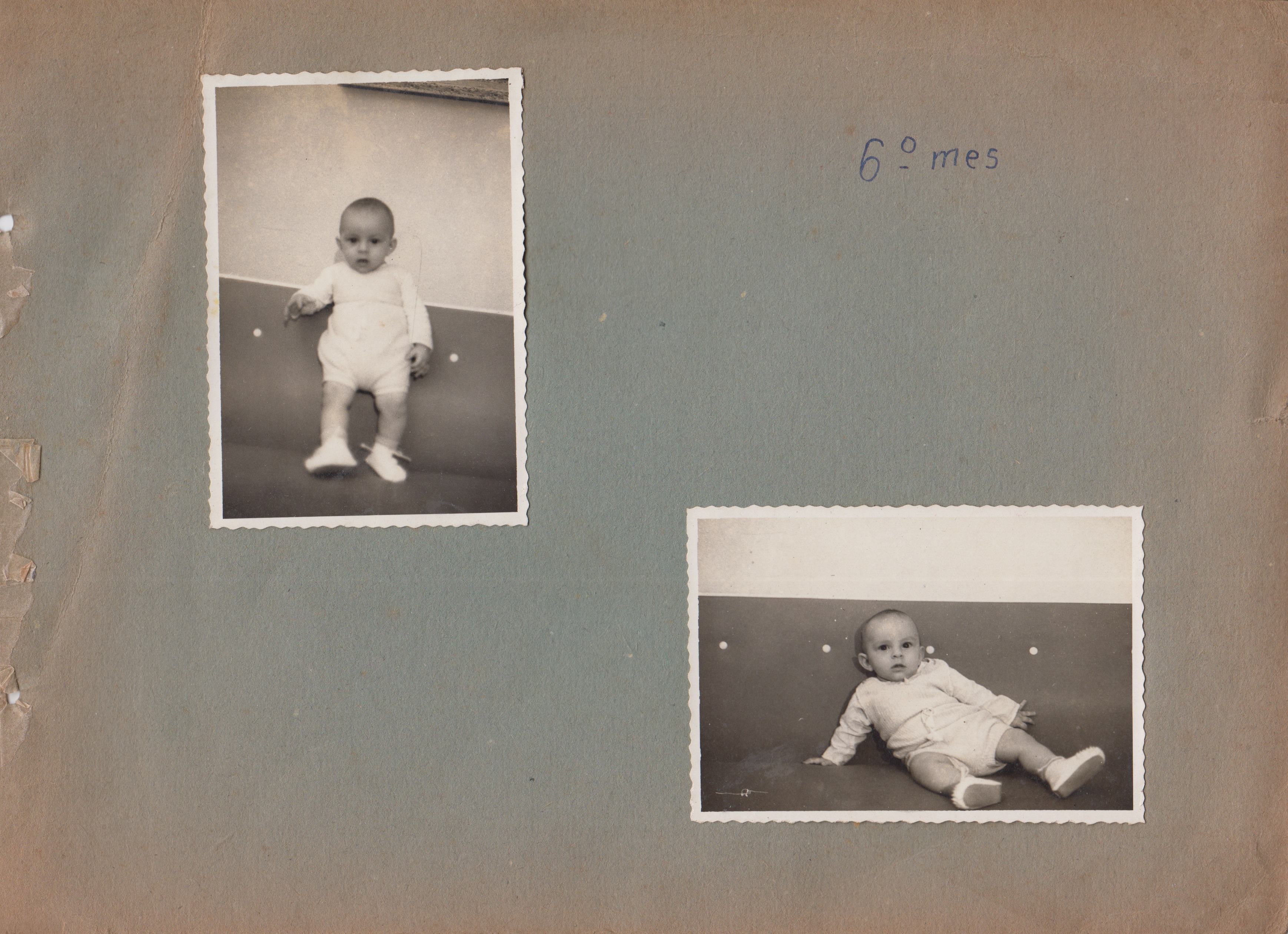

Eu sou Baixo Ribeiro, nasci em São Paulo, no dia 02 de setembro de 1963. Nasci bem estrábico e durante os primeiros cinco anos de vida, minha mãe me levava pra fazer exercícios ortópticos. Quando eu fiz a operação, fiquei com o olho tampado durante uma ou duas semanas, um período grande sem ver nada. Quando finalmente pude ver, ganhei de presente uma coleção do Monteiro Lobato, muito bem ilustrada. Arte sempre foi uma coisa muito do dia a dia da minha família. Não era uma coisa do fim de semana. Era realmente do dia a dia.

De 1969 pra 70, a primeira coisa que a gente fez foi um timinho de futebol. A gente que fazia as regatas do time. Desenhamos um símbolo - lembro bem dele - um formato mais ou menos como se fosse um brasão do Santos, só que verde, com desenho interno. Vila Isa chamava o time de futebol. Eu adorava esse tipo de design, gosto até hoje, então desenhei os números também. A gente fez tudo em estêncil. A gente também brincava de rolimã, mas, lógico, a parte que eu gostava mais era da pintura dos carrinhos. Pintava de prateado com azul, fazendo os designs de Fórmula 1 da época. Eu morava perto da pista de Interlagos e a rua sempre foi o ponto de encontro pra mim.

Meu pai tinha um trabalho que sempre achei muito atraente. Ele fazia os aparelhos eletrônicos dos anos 1960 e 1970, mais rudimentares dos que o que a gente tem hoje. Um velocímetro, um marcador, os números, os ponteiros, todo aquele designer era ele que fazia. De vez em quando, ele me levava à fábrica. Quer dizer, eu enchia o saco pra ir! Obviamente era um trabalho que não dava pra ter uma...

Continuar leitura

A primeira lembrança que me vem à cabeça: eu pintando a parede da sala da minha casa com um pochoir. Minha mãe pinta e até hoje continua cuidado da casa. Eu me lembro de mim muito novo pintando a parede com estêncil, fazendo uniforme do time de futebol do bairro e ela sempre orientando, como se fosse um workshop ou uma oficina, trabalhando como uma arte educadora.

Eu sou Baixo Ribeiro, nasci em São Paulo, no dia 02 de setembro de 1963. Nasci bem estrábico e durante os primeiros cinco anos de vida, minha mãe me levava pra fazer exercícios ortópticos. Quando eu fiz a operação, fiquei com o olho tampado durante uma ou duas semanas, um período grande sem ver nada. Quando finalmente pude ver, ganhei de presente uma coleção do Monteiro Lobato, muito bem ilustrada. Arte sempre foi uma coisa muito do dia a dia da minha família. Não era uma coisa do fim de semana. Era realmente do dia a dia.

De 1969 pra 70, a primeira coisa que a gente fez foi um timinho de futebol. A gente que fazia as regatas do time. Desenhamos um símbolo - lembro bem dele - um formato mais ou menos como se fosse um brasão do Santos, só que verde, com desenho interno. Vila Isa chamava o time de futebol. Eu adorava esse tipo de design, gosto até hoje, então desenhei os números também. A gente fez tudo em estêncil. A gente também brincava de rolimã, mas, lógico, a parte que eu gostava mais era da pintura dos carrinhos. Pintava de prateado com azul, fazendo os designs de Fórmula 1 da época. Eu morava perto da pista de Interlagos e a rua sempre foi o ponto de encontro pra mim.

Meu pai tinha um trabalho que sempre achei muito atraente. Ele fazia os aparelhos eletrônicos dos anos 1960 e 1970, mais rudimentares dos que o que a gente tem hoje. Um velocímetro, um marcador, os números, os ponteiros, todo aquele designer era ele que fazia. De vez em quando, ele me levava à fábrica. Quer dizer, eu enchia o saco pra ir! Obviamente era um trabalho que não dava pra ter uma criança ali brincando, mas algumas vezes eu consegui me enfiar lá dentro pra ver aquilo acontecendo. Fora que era todo um ambiente incrível, com aquelas réguas, tecnígrafos, um ambiente super futurista. Pra criança era uma maravilha! Eu me encantava com aquilo.

No dia a dia dos amigos, todo mundo me chamava: “É o Baixo que desenha”. Eu que fazia caricatura da galera, desenhava um storyboard para uma história qualquer que a gente estivesse fazendo, eu fazia um cenário. Entrando no ensino secundário, as pessoas já começam a perguntar profissionalmente como você vai se desenvolver. Eu já tava com essa questão na cabeça, me lembro do meu pai me incentivando a pensar em áreas da engenharia civil ou da engenharia eletrônica, que seriam áreas que eu poderia usar uma parte desse talento aplicado a uma questão profissional mais ampla. Ele não pensava imediatamente, por exemplo, em Arquitetura, que foi o curso que eu acabei seguindo.

Estudei em escola pública boa parte do ensino médio. Depois, no colegial, fui para uma escola particular. No terceiro colegial, entendi que a vida é projeto. Da vida, você faz o projeto, você envolve pessoas nele, um investimento de energia, às vezes de dinheiro para fazer o negócio se realizar. E então realiza e aí, pô, realiza pra quem? Pra quê? Ganha o quê com isso em troca? Aí começa a ter tudo aquilo que o projeto estimula, gera e faz também você dar continuidade. Entendi que os caminhos eram as pessoas, isso foi bem claro e foi muito bom. Descobri que o caminho não está nas escolas ou nas matérias ou nos assuntos, mas nas pessoas. O meu negócio é gente, é como eu vou fazer a minha rede, como vou fazer as minhas conexões e como vou desenvolver isso. Isso ficou muito claro nessa época que eu entendi, inclusive, que existiam redes que me levariam para lugares de interesse maior.

Teve uma hora que ficou claro para mim que faculdade de Arquitetura seria a melhor opção. Quando eu entrei na faculdade, encontrei a Mari. Eu já tava fora de casa, já morava meio com o meu tio, meio na casa de amigos, já era tudo um pouco enrolado. Mas eu não morava com os meus pais, que continuaram lá em Interlagos. Mari e eu estamos juntos desde 1982, são 30 e muitos anos juntos, é fácil você falar que era uma coisa forte desde o começo, né? Lá no comecinho, a gente falava: “Incrível como a gente se encontrou!” A Mari fez a FAU [Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP] em sete anos, dois anos a mais do que o que seria o mínimo de tempo. E foi nesse finzinho que eu tava entrando - e ela saindo -, então a gente já se encontrou num lusco fusco! A gente sempre foi muito construtivo um com o outro. Com a Mari, realizei um plano de vida. Nessa época, me encaminhei para moda.

Eu fazia roupa em casa, tinha uma máquina de costura da minha mãe e eu fazia calça. Tinha inventado uma calça, era uma época new wave e pós-punk que pegou forte aqui em São Paulo e tinha muita festa e era bem dancing! Era o início da ideia de moda como uma linguagem de expressão. Uma expressão nova que as pessoas estavam começando a usar intencionalmente como uma linguagem para desenvolver um diálogo: o corte de cabelo, a cor da roupa, o fato de não ser uma roupa comum. Junto com a Mari, montamos uma oficina: “Vamos comprar uma máquina melhor, vamos fazer uma salinha e aí a gente também pode ter o nosso lugar para morar!”

Os espaços de encontro hoje são todos sempre muito alterados pelo virtual, né? Mas, naquela época, não tinha virtual: era só encontro presencial. Então os lugares tinham uma importância simbólica diferente do que tem agora. O lugar de encontro tinha uma formatação diferente do lugar de encontro de hoje. Hoje, o lugar de encontro é o Instagram, o Facebook, já tem uma pré-seleção de quem você vai encontrar. Tem pouco espaço, enfim, mudou radicalmente isso. E no meio dos anos 90, comecei a me interessar por um assunto. Eu já estava com filho pré-adolescente e comecei a me interessar por uma coisa que era essa formação de novas redes sociais. Eu tô falando especificamente do punk, do hip-hop, do grafite, do skate, da tatuagem, redes que se fundaram no diálogo de moda como comportamento, não era exatamente a roupa o assunto principal, era o comportamento, mas que tinha uma coisa muito interessante, muito rica que era a coisa que mais me atraía no momento, que era de imaginar que essas coisas, por exemplo do skate, estavam acontecendo em muitas cidades do mundo inteiro, ao mesmo tempo, daquele jeito

Aí quando aconteceu a internet, isso tudo teve um boom. A primeira www foi em 89, antes dos anos 90, mas ali no fim dos anos 90 o negócio já tava querendo bombar! E foi no começo dos anos 2000, com o Fotolog, depois Orkut, My Space, enfim, começaram a pipocar as redes. Mas elas explodiam mesmo por conta das comunidades… As redes já estavam organizadas, só estava faltando a ferramenta de comunicação, que acelerou tudo.

Nosso filho cresceu e a gente entendeu que ele também iria ser um artista. E a gente olhando para um ambiente de arte muito hostil ao novo, muito hostil à criatividade, muito hostil a essa nova geração que vem produzindo arte em volume, em escala, que vem crescendo o público. Você fala de sticker, você tá falando de arte, de shape, de deck, de tênis, de boné com artista, artistas de música em colaboração com artistas visuais e em colaboração com artistas urbanos, em colaboração com tatuadores, em colaboração com atletas... É um tipo de processo coletivo riquíssimo, interessantíssimo, que não tem nada a ver com os velhos, comigo, a turma anterior, que ainda vê arte como algo individual, como algo assinado. Quer dizer, essa geração vem com um arsenal e uma visão completamente nova e aí você tem um ambiente de arte velho, completamente contaminado por uma questão também de mercado, quer dizer, a arte tradicional, convencional que existia no começo dos anos 2000.

A Choque nasce como laboratório, em 2003, dentro da casinha que era um escritório de moda. Estavam trabalhando comigo três ou quatro designers, que a gente prestava ainda esses serviços variados de brand, marketing pra várias marcas de skate, streetwear, outras marcas de moda. E isso que dava um dinheirinho, o meu dinheirinho pra bancar a família e fazer nosso dia a dia. O mais importante assunto na Choque foi não estar preocupado com a carreira de um ou de outro. A gente estava muito mais interessado no coletivo, todas as nossas exposições são o desafio de colocar junto artistas diferentes, juntos grupos de artistas diferentes, juntos artistas de idades diferentes, de raízes diferentes.

É uma geração de artistas que está vocacionada pra experimentar, errar, experimentar e errar, tentar aprender ali, na raça. Mas, ao mesmo tempo, quer aprender tentar se sustentar, tentar fazer sucesso, tentar ganhar dinheiro, são muito irregulares os desenvolvimentos, o artista, um é totalmente diferente. Mas o nosso caso mais específico, acho que é a minha formação e a formação da Mari mais ainda, a gente tem uma noção de arte que pra gente o espaço é o mínimo, é uma coisa quase desnecessária. A Arte é um pensamento, a arte transborda dos espaços. Porque o espaço pra gente é uma brincadeira, a inexistência do espaço ou o espaço. Tanto que a última coisa que a gente pensou era em ter uma galeria no sentido tradicional de ter um espaço pra mostrar Arte, pra gente é sempre uma piada, internamente: um espaço pra mostrar Arte? A Arte está no telefone, a Arte está na nossa voz, a Arte está na rua, a Arte está no corpo!

A gente começou a desenvolver certas tecnologias de ocupação do espaço público. O Instituto Choque, como eu vejo hoje, ele é um laboratório de novas tecnologias sociais que, pra serem produzidas, às vezes têm que ter a criação de um coletivo ou de uma rede, às vezes de um grupo grande e heterogêneo que vai formar um pensamento e vai desenvolver uma nova tecnologia. O que eu não fiz ainda, pra encerrar o assunto, foi pensar, por exemplo, como ganhar dinheiro com isso, isso é uma questão importante! Então tem toda uma discussão, quer dizer, a gente está no mercado pra discutir o próprio mercado também, não tem como não ter uma postura crítica. É lógico que isso é o tradicional do business da Arte, que não embutiria essa crítica ao mercado, mas é o nosso jeito. E não tem porque também a gente ser de outro jeito.

Então, resumindo, desde os artistas que estão com a gente há dez anos e que a gente quer desenvolver verticalmente e ajudar a carreira de cada um, tanto institucional como comercialmente, que são os dez artistas que estão com a gente agora, como essa constelação de artistas que vão sempre girar em torno dos projetos e que formam essa comunidade de artistas da Choque. Ao mesmo tempo, eles sabem que a gente não é só galeria, não está vendo só isso, então existe aí um arranjo que a gente tem que estar permanentemente cuidando e vendo como fazer.

Recolher