Histórias de Consumo Consciente

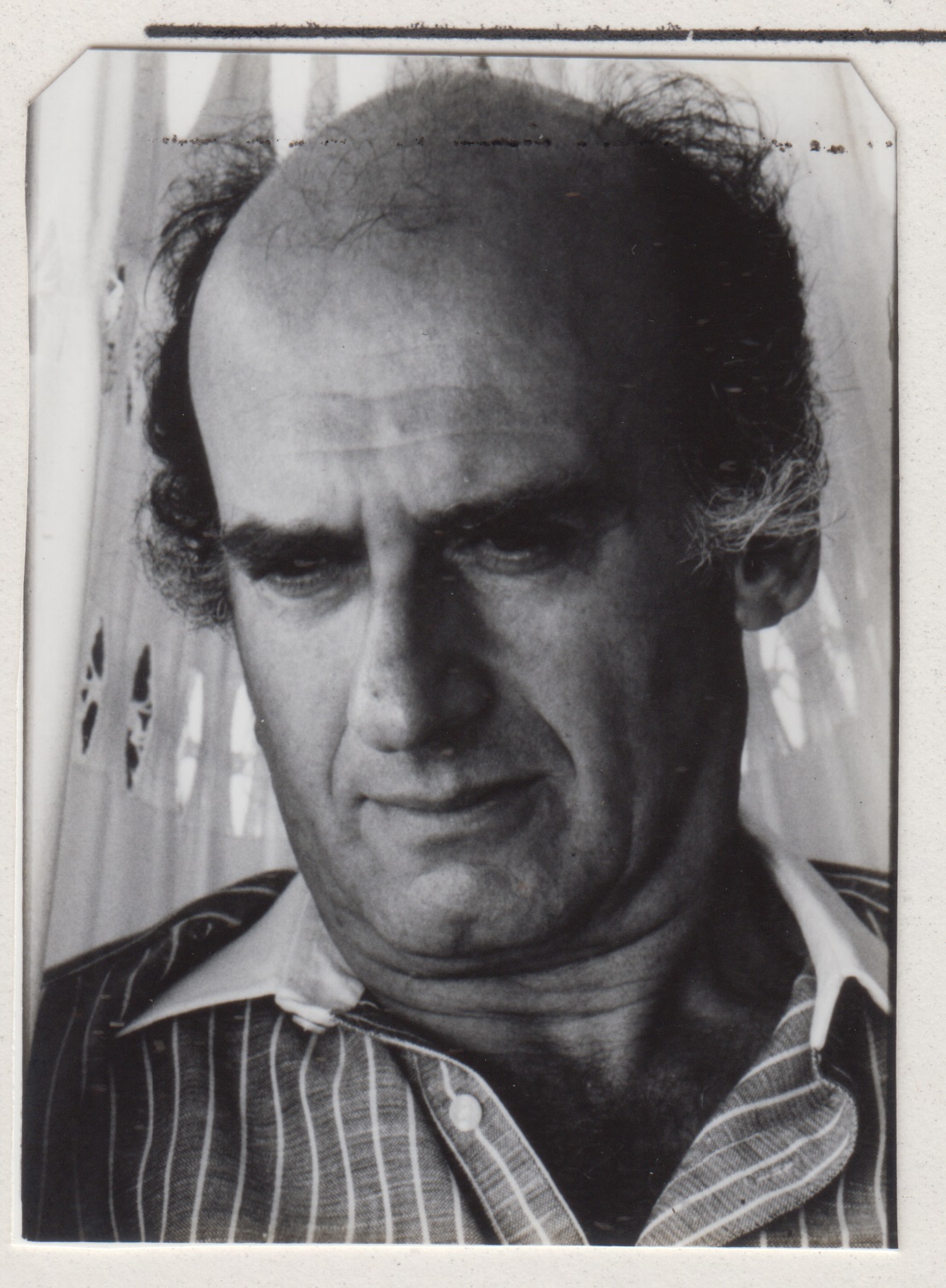

Depoimento de Hélio Mattar

Entrevistado por Lila Schneider e Rosana Miziara

São Paulo, 29/09/2016

Realização Museu da Pessoa

PCSH_HV545_Hélio Mattar

Transcrito por Mariana Wolff

MW Transcrições

P/1 – Hélio, você pode falar seu nome completo, local e data de nascimento?

R – Hélio Mattar, nasci em São Paulo, capital, 16 de fevereiro de 1947.

P/1 – Hélio, e seus pais? Sua mãe e seu pai são de São Paulo?

R – Meus pais nasceram em São Paulo, também, são a primeira geração de imigrantes, do lado do meu pai, imigrantes do Líbano e pelo lado da minha mãe, imigrantes da Síria.

P/1 – Então, vamos falar um pouquinho do seu pai, depois a gente vai para a sua mãe, até chegar ao encontro deles. como que é o nome do seu pai?

R – Papai, nome de meu pai era Jamil Mattar, faleceu há uns 20 e poucos anos. Acho que papai foi um típico filho de imigrante. Um imigrante que veio para o Brasil, provavelmente, devido a problemas econômicos, nunca comentou à respeito. Quando perguntado, desviava o assunto, não meu pai, meu avô. papai não sabia, o que tinha, de fato, acontecido. Eu visitei Hasbayya no sul do Líbano há 15 anos atrás, era uma vila há 15 anos atrás, você pode imaginar o que devia ser há 115 anos trás, era realmente um vilarejo, não tinha quase nada, não devia ter uma atividade econômica expressiva, meu avô veio em busca da fortuna, veio fazer a américa como tantos vieram fazer a américa. Papai tinha lembranças de juventude que eram lembranças mistas. De um lado, a lembrança de não ter sido acolhido como filho de imigrante. Os árabes, nessa época, papai nasceu em 1912, então na década de 20 eram aqueles que comiam esfiha e esfiha era uma coisa estranha, esquisita, esfiha, kibe. Então, eles eram isto, né, não eram aceitos pela chamada aristocracia paulista naquela época, essa aristocracia, a pura aristocracia que era deixou de existir, tanto como aristocracia como fortuna. E ele tentando fazer fortuna, ele, meu avô. Meu avô faliu, papai faliu junto e papai seguiu os passos de meu avô durante muitos anos como imigrante…

P/1 – Mas ele faliu lá ou faliu aqui, também?

R – Faliu aqui.

P/1 – O quê que ele fazia aqui?

R – Ele era comerciante de tecidos… importador e comerciante de tecidos. Meu avô chegou a montar uma tecelagem. Os negócios não foram bem com o meu avô, ele chegou a ir muito bem até a Crise de 29, aí perdeu tudo na Crise de 29 e de 29 a 54, quando ele morreu, na verdade, foi uma sequência de feitos não feitos, de desejos não realizados. papai, certamente, sofreu muito com isso, na medida em que os imigrantes árabes tinham uma vontade muito grande de mostrar que eles tinham conseguido fazer fortuna e fazer fortuna fazia parte dessa cultura de maneira muito, muito forte. Até mais nos sírios do que nos libaneses. E papai, junto com o pai dele, faliram, depois, ele recomeçou…

P/1 – Seu pai já trabalhava com o seu avô?

R – Com o meu avô.

P/1 – Desde pequeno, assim? Desde quando ele trabalhava?

R – Papai chegou a fazer faculdade de Direito até o quarto ano, então, o que eu imagino, porque eu não tenho certeza disso, ele provavelmente, começou a trabalhar depois que ele deixou a faculdade de Direito e na minha visão, ele deixou a faculdade de Direito porque ele achou que ele ia se dar muito bem na vida. E a questão de estar bem de vida no sentido de fazer dinheiro era o objetivo principal. Na medida em que estava bem de vida, não precisava da faculdade de Direito. Depois de ter falido na década de 50, 54, ele dizia que se arrependia de não ter terminado a faculdade de Direito, na medida em que todos os amigos dele que tinham feito a faculdade de Direito estavam muito bem de vida e ele passou a ter muita dificuldade o resto da vida. Essa questão do dinheiro, do mostrar que tinha dinheiro, do ser valorizado pelo dinheiro foi muito forte na vida dele e passou muito fortemente para mim de uma maneira muito mais forte do que eu mesmo tinha imaginado que havia passado ao longo do tempo, eu fui percebendo isso.

P/1 – E como era esse seu avio? Ele era austero? Você chegou a conhecer?

R – Eu conheci só até aos sete anos de idade, eu me lembro dele como uma figura muito bonachona, que a cada vez que a gente ia a casa dele, ele botava cada um dos netos no colo, ele usava um colete do posto, ele tirava Life Savers, que era um drops americano, que enfim, possivelmente, não existia no Brasil um parecido com esse, ele tirava Life Savers e dava para os netos, isso é o que eu me lembro do meu avô e me lembro também dele doente. Curiosamente, doente, sendo tratado por uma medicina que misturava o mais avançado que existe, porque ele tinha um filho, ele tinha dois filhos médicos, um deles, um tio muito querido para mim e que fizeram doutoramento nos Estados unidos e realmente, estavam na mais avançada Medicina e junto com isso, ao mesmo tempo, equilibrando aqueles dois pratos que pareciam que iam cair, uma Medicina tribal, vamos dizer, com coisas, enfim, desde ervas e aquelas coisas que você põe o copo com um algodão dentro, com álcool, taça fogo no álcool e põe no copo e aquilo puxa o oxigênio e faz um sangue suga, só que um sangue suga um pouquinho mais moderno, feito com copo e algodão. Então, ele era tratado com isso, não deu certo, morreu, mas ele já tinha uma certa idade, imagino eu, é difícil saber a idade dele.

P/1 – E a sua mãe? O nome dela?

R – Minha mãe, Laurence era o nome, Lorance era como era chamada, era uma família síria da cidade de Homs, cidade que agora está totalmente destruída, uma família também de imigrantes, sempre esses imigrantes vinham porque alguém tinha vindo antes. No caso dela, um tio avô meu, tio dela havia vindo antes e tinha feito fortuna no comércio. E era interessante isso, que os libaneses começavam com o comércio e iam para a indústria. Os sírios começavam no comércio e lá eles ficavam avida toda. por parte de mãe, eu tinha dez tios e tias, 40 primos irmãos, era uma família imensa. Todos, quase sem exceção comerciantes, todos os homens. As mulheres, quase todas sem exceção, não estudaram, quase sem exceção e nós, na família de meu pai e de minha mãe éramos a exceção, porque tanto os homens… eram dois homens e duas mulheres, tanto os homens quanto as mulheres estudaram e nós todos éramos, de certa maneira, muito diferentes dessa família comerciante. Olhando as duas famílias, eu sempre me identifiquei com o lado paterno, me identifiquei muito pouco com o lado materno. Talvez porque quando em 1954, eu tinha sete anos e o meu pai foi à falência, a maneira como eu fui tratado por cada uma das famílias foi muito diferente e p[or parte da família síria, de maneira muito gritante, a questão da perda do dinheiro era uma perda absoluta, era quase a perda da dignidade, era perda de absolutamente tudo, não sobrava absolutamente nada na vida. Eu me lembro de uma tia minha dizendo isso: “Seu pai não soube cuidar do dinheiro”, eu tinha oito anos, nove anos, ela me dizia: “Seu pai não soube cuidar do dinheiro, era rico, como que ele perdeu dinheiro desse jeito?”, e um pouco brava, um pouco assim, aguerridamente ofendendo, mesmo, porque havia disputa entre os libaneses e os sírios. Então, quando um libanês perdia, os sírios caiam em cima, então, e eu me lembro bem de um episódio no qual um primo por esse lado, eu tinha 14 anos e um tio me apresentou para ele e disse: “Esse aqui é filho do Jamil”, e ele me disse: “Jamil? Jamil Mattar?” “É”, ele disse: “Seu pai é burro”, de cara, eu tinha 14 anos: “Seu pai é burro”, eu falei: “Eu não tô entendendo o que o senhor tá dizendo” “Seu pai era rico, perdeu todo o dinheiro, é burro”, aí o meu tio me puxou para o outro lado, enfim, encerramos aquilo. Muitos anos depois, eu gosto de contar essa história. Eu me afastei da colônia sírio-libanesa, não me senti bem nessa colônia. Muitos anos depois, o filho desse individuo me procurou, ele precisava de um favor e o favor é que eu investisse num negócio dele. Eu tinha… eu tava bem de vida, como diria a minha mãe ou o meu pai, ele queria que eu investisse num negócio dele, e eu dei a resposta a ele da seguinte maneira: “Sabe, eu não faço nenhum investimento sem perguntar para o meu pai. Não sei se você sabe, mas seu pai disse que o meu pai era burro. Você sabe que eu não entendi porquê. meu pai me deu vários conselhos e eu fiquei rico”. Me arrependo de ter feito isso dessa forma, ele não entendeu nada do que tava acontecendo, mas eu entendi o que tava acontecendo dentro de mim. Aos 14 anos, isso… nessa época, eu tinha 50 e poucos anos. Mas isso é para falar dessa brutalidade que existe nessa colônia árabe, especialmente, na síria com relação ao dinheiro, a ostentação do dinheiro e o valor do dinheiro para ser o valor de uma pessoa. Depois de ter feito, enfim, os meus negócios na vida e ter sido bem sucedido, aí eu fui convidado várias vezes para ser membro dos clubes, aí eu fui convidado para ser diretor da câmara árabe-brasileira, enfim, é o que é valorizado, né? Eu tenho muita dificuldade com isso, porque vivi isso numa idade muito tenra onde eu não tinha os recursos para lidar com essa questão, mas essa é a história. Minha mãe era pianista, meu avô materno deu um piano de presente para ela, ela estudou piano até o meu pai falir. Depois que o meu pai faliu, ela fazia… ela costurava, fazia umas toalhas muito bonitas bordadas que ela vendia, fazia tricô numa máquina, me lembro como se fosse hoje eu vendo aquela máquina, era ela lá fazendo tricô e vendendo malhas e etc., e ajudando a família a sobreviver, na verdade. Daí, com 11 anos, eu comecei a trabalhar.

P/1 – Vamos voltar um pouquinho. Você sabe como seu pai e sua mãe se conheceram?

R – Sabe que eu não sei? Nunca perguntei a eles.

P/1 – E quando eles casaram, quantos filhos eles tiveram?

R – Tiveram quatro filhos, eu sou o mais velho, depois veio uma menina, a Sueli, depois o Álvaro, meu irmão e depois, a Leda que é dez anos mais nova do que eu.

P/1 – E nesse começo de vida, eles moravam onde? Você já tinha nascido…

R – Eles moraram sempre na mesma casa durante 24 anos, na rua Pamplona, na Bela Vista. Eu achava que era uma casa grande, tinha uma entrada para carro e eu jogava futebol nessa entrada para carro. Muitos anos depois, a casa… eles já tinham saído de lá, a casa foi à venda, eu fui lá visitar a casa e era uma entradinha pequenininha, enfim, do alto dos meus oito, nove anos, devia olhar para aquilo como um campo de futebol, né, muito divertido. Era uma casa que era alugada até 54 e em 55, já com… meu pai já não tinha dinheiro, minha mãe ajudando na casa e minha mãe muito incomodada com o fato de que tinha que pagar aluguel e aí, a gente teve uma ajuda muito… uma coisa muito bonita, muito generosa, minha me foi ao Carlos Jafé, a família Jafé é uma família muito rica, aliás foi rica durante muitos anos e trabalhava em metalurgia, tinham vários negócios e ela foi conversar com o Carlos Jafé e pedir para ele se ele ajudaria a comprar a casa onde nós morávamos e ele ajudou, ele deu o dinheiro da entrada…

P/1 – E por quê que ela foi pedir para ele, assim, o quê que…?

R – Era uma relação de amizade que existia com ele. Imagino que ele era uma dessas pessoas muito diferenciadas, eu conheci muito pouco, mas muito diferenciadas, porque ela não se sentiu mal de ir lá para fazer esse pedido. meu pai não iria. E ela pediu, ele deu o dinheiro, na verdade, e disse: “Você me paga quando puder”, e era o dinheiro da entrada da casa, aí mamãe pediu… meus pais pediram um financiamento na Caixa e compraram a casa e ficaram pagando durante sei lá quanto tempo.

P/1 – E como que era essa casa? Tinha essa entrada?

R – A entrada da casa, subia uma pequena escada, depois uma segunda escada que dava num terraço. Esse terraço era menor do que essa sala, devia ter nem três por três. E tinha uma cadeira de balanço para várias pessoas. Dava para sentar três ou quatro crianças ou dois e meio adultos. Tinha uma trepadeira muito bonita, minha mãe gostava muito de plantas e ela tinha uma mão excelente para as plantas e tinha um trepadeira que era uma samambaia que chamava-se samambaia de metro, ela punha lá em cima e a samambaia vinha até o chão, ela tinha muito orgulho dessa samambaia, era uma coisa muito bonita. Aí, abria-se a porta, tinha um pequeno hall de entrada que era a nossa sala de música, à esquerda, tinha uma sala de visitas e junto dela, uma sala de jantar que eu achava que era um lugar enorme, quando eu conheci muitos anos depois, devia ser uma sala de uns três e meio por sete, as duas salas juntas, né? E aí, era a sala de visitas, era a sala de festas e nessa época, visita era visita, quer dizer, não era para as crianças ficarem na sala de visita, era assim que funcionava, era assim que a gente obedecia. Aí, da entrada até essa sala, tinha uma porta no hall de entrada e uma porta na sala de visitas que dava no corredor e dava numa cozinha. Essa cozinha, eu me lembro bem do ladrilho hidráulico no chão da cozinha. Engraçado que ladrilho hidráulico passou para mim a ser uma coisa sempre muito acolhedora. Eu acho que é uma relação direta com o ladrilho hidráulico da cozinha dos meus pais, onde eu via a minha mãe cozinhando, ela cozinhava, cozinhava muito bem e para minha surpresa, muitos anos depois, eu descobri que eu não só tinha visto ela cozinhar, mas eu tinha aprendido com ela a cozinhar. Aí, quando eu fui para os Estados unidos para fazer o meu doutoramento, eu dava jantares na minha casa que eram jantares árabes, fazia as comidas árabes, fazia charutinho de folha de uva, fazia homus, fazia baba ganush, fazia peixe taratur, cheguei a fazer até Chich Barak que é uma comida difícil, um pastelzinho de uma massa muito leve, cozido na coalhada e eu tinha aprendido isso olhando a minha mãe e no livro da Adelia Salem Gabriel que eu levei comigo para Stanfford. Aliás, eu não levei, eu fiquei com vontade de fazer esses jantares e pedi para a minha mãe, ela me mandou esse livro, né? Era muito engraçado porque eu ligava para ela dos estados Unidos e dizia: “mãe, eu vou fazer esse prato aqui, a receita é assim e assim, tem alguma recomendação?”, ela dizia… a primeira coisa que ela me dizia era isso: “Meu filho, a receita não tá certa” ‘mas você me mandou o livro, achei que era essa a receita” “Não, mas isso era a base para você me telefonar e eu te dizer o quê que você vai fazer de diferente”, porque não era certo, né? muitos e muitos anos depois, eu comecei um restaurante árabe com um sócio, o Arábia e convidei os meus pais p[ara irem experimentar as comidas, para ver como era, se iam aprovar, etc. Eles comeram, tal, não falaram nada, comeram o segundo prato, não falaram nada, no final do jantar, eu perguntei para minha mãe: “Então mãe, o quê que você achou? Você gostou da comida do Arábia?”, ela fez um jeito bem árabe: “é, meu filho, é boa. Mas não é o certo”, tinha o certo e tinha o errado, aquilo não era o certo, né, então ela me ensinava a fazer o certo quando eu tava lá nos Estados Unidos, dava super certo, ficava ótimo, maravilhoso. Aprendi vendo ela cozinhar durante muitos e muitos anos.

P/1 – Quantos quartos tinha a casa?

R – Tinha três quartos.

P/1 – Como que vocês se dividiam?

R – Na verdade, ele era um quarto grande que era do mesmo tamanho da sala de baixo, na verdade, era a parte de cima das duas salas de baixo, que era o quarto e o quarto de vestir dos meus pais e depois, tinha mais dois quartos. O quarto e o quarto de vestir se transformaram em dois quartos, porque veio a filha temporã que é a Leda, minha irmã, veio muito, muito depois e não tinha mais onde colocar, então ficava eu e o meu irmão num quarto, a minha irmã seguinte de mim, dois anos mais nova num outro quarto e a última irmã nesse quarto que era a sala de vestir. Fizeram uma parede de dividiram em dois quartos. Durante todo o período da minha vida nessa casa, eu dormi no mesmo quarto que o meu irmão e durante um bom período de tempo, quando nós começamos a ir para a escola, as duas irmãs, aliás, não começamos a ir, porque eu já tinha dez anos, mas enfim, as duas irmãs foram para o mesmo quarto e esse quarto se tornou uma sala de estudos. Tanto eu quanto os meus irmãos estudávamos lá e tinha mais atrás da cozinha, tinha uma sala de almoço, como era chamada, que era onde a gente fazia todas as refeições, era de almoço, jantar, café da manhã, mas não na sala de visitas. Aquela sala era a sala das visitas.

P/1 – Como é que era assim, o jeito do seu pai, da sua mãe com vocês, quem que exercia autoridade?

R – De um modo geral, mima mãe era a autoridade da casa, papai, depois da falência que como eu disse, foi extraordinariamente marcante na vida dele, eu o via sorrir, eu o via feliz, realmente de eu lembrar uma vez por ano no Natal, então para mim, era o máximo o Natal. Até hoje é, aí fazia uma árvore grande, punha presentes embaixo e ele sorria e essa é uma lembrança forte que eu tenho e o dia a dia era a minha mãe. Minha mãe era a que fazia as coisas acontecerem na casa, conduzia os filhos, nos obrigava a estudar quando a gente estava meio vagabundo e não deixou a peteca cair do ponto de vista do dinheiro, mas ao mesmo tempo, ficou ressentida pelo fato do meu pai ter perdido dinheiro, que é uma coisa que para mim é um tanto incompreensível, mas eu consigo ver… tendo conhecido a família dela, eu consigo ver da onde vinha esse quase ressentimento, mesmo, que ela tinha. Mas ela mandava na casa, a casa era dela. depois que minha avó morreu, a mãe dela, aí entrou uma bolada de dinheiro e eles compraram, uma outra casa e saíram dessa, mas que eu não frequentei essa outra casa, era depois de eu ter saído de casa.

P/1 – Como é que era o bairro na época, a Pamplona?

R – A Bela Vista era um bairro maravilhoso! Era um bairro só de casa, ,era um bairro que você andava de bicicleta na rua, onde se brincava em terrenos baldios, os terrenos baldios eram imensos, pelo menos naquela época, eu achava que eram imensos, então, a gente jogava futebol, de vez em quando, aparecia um cavalo por lá, então a gente andava a cavalo nesses terrenos baldios e andava de bicicleta, minha avó morava… minha avó materna morava no Paraiso, eu pegava a bicicleta, isso com 11 anos, 12 anos, subia a Pamplona, pegava a Paulista na calçada, a calçada da Paulista devia ter uns cinco ou seis metros de largura, eu ia de bicicleta até a casa da minha avó, não precisava ciclovia, porque a ciclovia era a calçada, era ótimo, uma delicia. E o bairro da Bela Vista era isso, a gente conhecia os vizinhos, a gente se dava com os vizinhos, vivia frequentando uns as casas dos outros, namorávamos os meninos com as meninas e vice-versa entre os vizinhos. Era uma família extensa, eu diria o bairro da Bela Vista, agora eu só ficava deste lado do bairro da Bela Vista, que era o lado para cima da Rua Rocha e para cima de uma rua que tem lá embaixo. Eu não ficava para o outro lado, que é a Rui Barbosa e tal, era uma outra Bela Vista aquela, uma Bela Vista talvez mais popular, eu não sei porque eu não frequentava essa outra bela Vista.

P/1 – E quais eram as suas brincadeiras de infância? Com quem? Com quem você brincava?

R – Eu tenho pouca lembrança de brincadeira de infância. basicamente, eu tenho lembrança de atletismo na escola, eu gostava de corrida na escola e jogar futebol. Muito pouco, na verdade. Com 11 anos, eu comecei a dar aula como tutor dos meninos de dez anos e nove anos. Eu era muito bom aluno na escola, no Dante Alighieri e a secretária da escola me indicou como tutor para alguns alunos que estavam com dificuldade e eu fui muito bem aceito pelos alunos e pelos pais dos alunos, me tornei hiper responsável numa época em que eu acho que eu não tinha os recursos para ser hiper responsável, recurso interno. Então, o que acabou acontecendo foi que já com 12, 13 anos, eu dava aula o tempo todo. Eu ia para a escola de manhã, à tarde, dava aula, às vezes, à noite, dava aula. Nas férias que tinha segunda época naquela época, então, as crianças iam ter segunda época em fevereiro, eu passava as férias inteiras dando aula. Com 16, 17 anos, eu acordava às seis e meia da manhã, dava aula das sete da manhã à meia-noite, sem parar.

P/1 – Mas você recebia? Quando você começou a ser remunerado?

R – Eu fui remunerado desde o primeiro dia que eu comecei a dar aula.

P/1 – Desde os 11 anos?

R – Desde o primeiro dia que eu comecei a dar aula. E na verdade, quer dizer, isso fez parte da minha vida de uma maneira muito intensa, porque justamente, você me pergunta: “Mas que brincadeira você se lembra de criança?”, as brincadeiras que eu me lembro de criança, tinha um amigo rico que era o Sérgio Millen, desde os 13 anos de idade, nós íamos para a fazenda dos pais dele e na fazenda, tinha um morro que saía lá de cima da casa e ia até lá embaixo na estrada. A grande lembrança minha era que quando chovia, a gente pilava lá de cima, sentava no barro e ia até lá embaixo, escorregando, era uma delicia e jogava pingue-pongue na fazenda do Sergio.

P/1 – E com os seus irmãos em casa?

R – Não me lembro, você sabe? Minha irmã começou a dar aula logo depois de mim, uns dois anos depois e eu tenho muito pouca lembrança dos meus irmãos em casa.

P/2 – E montar brinquedos assim, com caixa de pasta de dentes, com tampinha?

R – Olha, o que eu me lembro de montar, eu devia ter, talvez, uns 15 anos, 16 anos, existia um brinquedo alemão chamado Meccano, que eram umas caixas com umas peças de metal pintadas de verde com parafusos e a gente montava coisas com essas peças. Conseguia montar coisas enormes, montava casa, montava… tinha rodas, então, montava carros, montava… isso eu me lembro de fazer. Bem mais tarde, eu me lembro… o Sergio Millen tinha um trem Marklin que era uma marca alemã também e o José Millen, pai dele, quando viajava, trazia para ele os vagãozinhos, as peças e ele montava em casa e quando ia à casa do Sérgio, a gente ficava brincando de trem elétrico, que eu era fascinado por olhar aquele trem elétrico. Então, essas são só algumas das lembranças, mas é curioso isso que vocês perguntaram, até me impressiona esse fato, eu não me lembro dos meus irmãos.

P/1 – E na escola, no Dante? Que lembranças que você tem? Antes de dar aula.

R – Antes de dar aula, eu não tenho lembranças.

P/1 – De professores, de professoras?

R – Eu lembro da minha professora do primeiro ano que foi, na verdade, quando eu tinha sete anos, quando eu devia estar começando a aprender a ler e a escrever, chamava-se Dona Elisa. E a Dona Elisa era uma figura de uma senhora, interessante que eu vou usar o termo pela segunda vez, mas uma senhora aconchegante. Ela tinha peitos fartos e colocava a gente no colo. Era uma relação meio maternal, mesmo, né? E curioso, eu tenho lembrança durante o Dante Alighieri de alguns professores, poucos. Tenho lembrança da Professora Zélia, que era professora de Frances, Professor Geraldo que era de Português, eu era ótimo aluno e ele me convidou então, para ir na Sabatina Maizena, quando eu tinha 11 anos e eu fui representando o Dante Alighieri, aí ganhei a Sabatina Maizena, fui o primeiro lugar, era o Heitor de Andrade quem fazia o programa, mas você veja, isso era relacionado à escola, era relacionado a estudo, era relacionado a ir bem nas coisas que eu tava fazendo, que era mais responsabilidade. Então, os momentos de brincadeira, brincadeira mesmo eu lembro muito pouco, lembro esses que eu escrevi, Meccano um tanto, trem do Sérgio, trem Marklin, pingue-pongue, eu jogava bem pingue-pongue. Lembro um tempo jogando futebol na escola e era isso, pouquinho de atletismo.

P/1 – Você estudou sempre no Dante?

R – Sempre. Esse foi o grande esforço que os meus pais fizeram, que eu sempre dizia para o meu pai depois mais velho, dizia: “Você não podia ter deixado uma herança melhor para os filhos, porque você persistiu, minha mãe persistiu e vocês juntos deram a educação para todos”, nós todos fomos para a universidade, todos nos formamos. Ele nunca se convenceu disso. Ele achava que herança era dinheiro e é curioso, mas enfim… bem mais tarde, quando eu já tava fazendo minha carreira empresarial, eu me tornei vice-presidente de uma grande corporação, eu quis de certa forma, dedicar a vice-presidência ao meu pai e tava tendo um almoço, todo domingo tinha um almoço, todo domingo era um almoço com comida árabe e outras comidas, porque como dizia a minha mãe, as pessoas podem não gostar, então, tinha sempre uma carne, um frango, um peixe ou um macarrão sem carne, sem nada, aí tinha os mesers libaneses, enfim, era uma mesa fartíssima! E aí, eu com uma certa solenidade, fui contar para os meus pais que eu tinha me tornado vice-presidente dessa grande corporação de são Paulo, eu achei que o meu pai iria vibrar com isso. Eu acho que ele não entendeu. Até hoje, eu acho que ele não conseguia… era muito longe da realidade dele e era algo que ele não conseguia bem avaliar o quê que isso significava. Eu me lembro que ele não comentou. Achei que ele ia fazer um brinde, alguma coisa, não, ele não entendeu direito o que estava se passando ali. Era curioso, uma relação bem curiosa.

P/1 – E a adolescência? Quais eram os seus programas de adolescência? Você tinha turma?

R – Meu único programa de adolescência era ir ao cinema e namorar. Esse era o grande programa. Engraçado que desde a adolescência, eu praticamente, nunca fiquei sem uma namorada. Eu vou fazer 70 anos, eu acho que durante os últimos 55, eu não fiquei, praticamente nenhum dia sem uma namorada. Que horror, né? É, porque incapacidade, impossibilidade, não sei, de ficar sozinho. Eu sei que eu tinha uma namorada durante muito tempo e aí, se alguma coisa acontecia, arrumava uma outra namorada.

P/1 – Quem foi a sua primeira namorada?

R – A que eu considero primeira namorada foi a Maria Helena Bononi. Era uma moça linda, de olhos azuis, que eu lembrava como olhos pequenos, um rosto um pouco redondo, alta, quase da minha altura e é interessante, porque nós namoramos um ano e dez meses, ela morava na Pompéia, eu ia de ônibus a Pompeia para namorar com ela, o que, claramente, só podia acontecer no fim de semana quando eu não dava aula, no resto do tempo, eu estava dando aula e aí, eu ia e ela só podia namorar na casa dela, ela não podia sair, praticamente, o pai não deixava e o pai ficava numa sala próxima à sala onde eu estava namorando com ela. Bom, eu nunca vou esquecer a sensação que eu tinha de medo que aquele… ele era careca e tinha uns olhos pequenos e azul assim, daqueles que fuzilavam. Ele fuzilava qualquer namorado da Maria Helena, da Lena. Enfim, eu ia lá namorar, era uma situação horrorosa de ficar namorando com o fuzileiro ali do lado esperando que ele fosse entrar na sala e entrar com uma metralhadora, assim, dar tiros e tal. Mas enfim, ele nunca fez isso, aliás, ele nunca entrou na sala, ele sempre ficou na outra sala assistindo televisão, mas a presença dele era absolutamente notável, não tinha como disfarçar que ele estava presente. E essa namorada foi namorada durante um ano e dez meses. Olha que engraçado, eu tinha um hobby nessa época junto com o Sergio, eu lembrei por causa da namorada. O nosso hobby era fotografia, eu e o Sergio, nós tínhamos um laboratório na casa dele, a gente revelava as fotos nessa época, tinha a revelação, tinha que fazer copias, etc., e as primeiras fotos que eu revelei foram as fotos da Lena, que eu tinha, sei lá, 17 anos, ou 16 anos e ela, 16 ou 15 e eram fotos muito bonitas que eu tenho até hoje uma dessas fotos, muito bonita. E o namoro era isso. Basicamente, era isso. Não me lembro de sair com ela ou ir jantar ou de ir a um cinema, não me lembro. E me lembro que terminou o namoro, durante esse período em que eu tava namorando com ela, eu não aceitava convite para viajar, eu ficava só namorando nas férias. Aí, uma vez, o Sergio insistiu muito e eu fui para a fazenda com ele ou nós fomos para a Bahia, sei lá para onde nós fomos e quando eu voltei, ela tinha arrumado um outro namorado (risos). Eu disse para o Sergio: “Não devia ter ido, devia ter ficado aqui”, como se eu tivesse ficado, daí não ia ter acontecido isso. Só na cabeça de um jovem adolescente podia passar uma ideia dessa.

P/1 – E que cinemas você frequentava?

R – Os cinemas eram todos na Rua Augusta. Cine Majestic para o lado da cidade, da Rua Augusta e Cine Paulista, para o lado do bairro, na Avenida Paulista. Aí, tinha perto do Majestic, o Frevo, onde a gente comia uma pizza. Existe o Frevo até hoje. E do lado do Cine Paulista tinha um hot dog que a gente ia na saída do cinema, a gente ia comer hot dog. Aí, era isso. Às vezes, saía com uma outra namorada e aí, conseguia ir ao cinema, as namoradas com pais mais liberais, vamos dizer assim. Enfim, eu gostei de ter namorado a Lena durante esse período, voltei a encontra-la depois de muitos anos, depois de uns 12, 13 anos, quando eu me separei a primeira vez, que eu voltei para São Paulo, estava nos Estados Unidos, aí procurei por ela, e a gente se encontrou, assim, mas nunca retomamos nada. Tanta gente diz: “Depois retoma namoro… aquele primeiro namoro nunca termina”, terminou, esse terminou mesmo. Aí, teve outras namoradas que foram muito menos importantes. Por pouco tempo, desinteressantes, eu diria. Exceto uma que foi a Tita que era irmã da namorada do Sergio. Então, nós dois namorávamos duas irmãs, íamos na mesma casa para namorar, que era a casa da mãe da Tita e da Lilian, o Sergio se casou com a Lilian e eu não casei com a Tita, porque a Tita foi viajar, foi para Londres, ficou três meses lá, depois de 20 dias, ela parou de escrever (risos). E eu, realmente, não aguentei aquele tranco. Depois, ela… engraçado, que a lembrança da Lena… é que quem terminou o namoro fui eu, a lembrança da Tita é que quem terminou o namoro fui eu, eu não terminei nenhum dos dois namoros, nenhum dos dois namoros, mas nos dois casos, eu fiquei com muita raiva da maneira como os namoros terminaram. E posteriormente, aí, eu vim conhecer a mulher com quem eu casei que foi um caso fulminante. Dando aula, eu tinha um aluno que era o Luciano Julião que um dia, ele chegou para mim e falou: “Eu vou te apresentar uma moça e você vai casar com ela”, ele me disse e disse o mesmo para a moça, aí aparece essa moça morena, bonita, um sorriso muito gostoso, agradável e ela me disse assim: “O Luciano me disse que se eu não casar com você é porque eu sou uma idiota”, pois três meses depois, a gente estava namorando, eu estava para ir para os Estados Unidos, eu me lembro que antes de ir para os Estados Unidos, então, como a gente estava namorando firme, eu tinha que ficar noivo. Meus pais foram na casa dos pais dela para pedir em noivado, nessa época, os pais pediam. Eu me lembro que o meu pai tinha uma timidez para fazer qualquer coisa desse tipo e o tempo foi passando e nada dele pedir, nada dele pedir, daqui a pouco, a mãe da Claudia, a minha namorada, entra com uma bandeja com um monte de taça de champagne, uma garrafa de champagne, estourou: “Vamos brindar”, tal, quer dizer, eu fui pedido em noivado pela mãe da noiva. Aí, eu estava para ir para os Estados Unidos e quem me levou para o aeroporto foi o meu futuro sogro, Francis Davis, que era um Juiz nessa época, ainda era Juiz de Segunda Instancia. Quando chegou no aeroporto, ao se despedir, ele me disse: “Velho, então agora você vai para os Estados Unidos, mas daqui a três meses, você volta porque você vai casar, né?”, então, o meu sogro me pediu em casamento. Minha sogra me pediu em noivado, meu sogro me pediu em casamento. O casamento durou três anos e meio, nos Estados Unidos e aí, a Claudia arrumou um outro namorado, quando a gente estava casado e aí, a Shinha, irmã da Marta Suplicy, que era nossa boa amiga, um dia bate na porta lá de casa, eu abro a porta, ela disse: “Eu vim buscar a Claudia”, nove horas da manhã, eu disse: “Mas como buscar a Claudia?” “Porque ela vai comigo, agora”, dali a pouco, desce a Claudia com uma mala e foi embora. Foi assim que terminou o primeiro casamento.

P/1 – Deixa eu voltar um pouquinho para a adolescência. Nesse período da adolescência, você dava aula do quê?

R – O meu forte eram as matérias quantitativas: Matemática, Física, mas depois, foi praticamente, o Matemática.

P/1 – E tinha alguma expectativa na sua casa, seus pais, que você seguisse algum carreira?

R – Não tinha nenhuma expectativa.

P/1 – Fizesse faculdade?

R – Apenas tinha que estudar e tinha uma expectativa implícita de que tinha que fazer faculdade, tinha que ir para a universidade. Interessante, eu queria registrar isso. Falar desse período para mim, eu acho que é muito… de todo esse período, acho que ainda hoje é muito constrangedor para mim. Eu percebo que eu estou falando com vocês mas eu não tô fluindo nessa fala, como se tivessem coisas que estão presas nessa fala. Eu tenho impressão que… naturalmente, eu fui muito marcado pela falência do meu pai, fui muito marcado por ter começado a dar aula muito cedo, com 11 anos, eu fui muito marcado pelo choro da minha mãe no auge desse processo de falência, quando vinham oficiais de justiça lá em casa e levavam coisas embora e muito constrangido com isso, porque de alguma maneira e eu não conseguia entender isso nesta época, essa perda do dinheiro significava… realmente significou para o meu pai a perda, praticamente, da vida, do prestigio social, quase que eu diria mesmo, da dignidade como eu disse há pouco e até hoje, para mim é difícil falar sobre isso. As memórias não vêm, elas vêm com pouco brilho, muito pouco brilho. Eu sou capaz de falar com muito brilho de coisas que eu fiz muito depois, mas desse período eu falo com pouco brilho, eu falo constrangidamente desse período. Acho que talvez, seja difícil imaginar, mesmo pra mim, quer dizer, eu só vim a começar imaginar quando tive filhos, o que é um menino de 11 anos dando aula para um menino de dez anos, tendo a responsabilidade de fazer aquele menino de dez anos passar de ano, porque ele era um mal estudante e não tinha conseguido passar na primeira época e eu tinha um mês e meio pra ensinar o que ele não tinha aprendido em dez meses. Isso exigiu recursos, que obviamente eu não tinha, mas me endureceu muito nesse período. Esse endurecimento que eu acho que é um testemunho do que significa o trabalho infantil que as pessoas falam muito e eu mesmo ia trabalhar com trabalho infantil na Fundação Abrinq quando fui presidente da Fundação Abrinq muitos depois, falam quase que sendo uma coisa moral e não é uma coisa moral. A criança não pode trabalhar porque ela não pode trabalhar, ela não tem recurso interno para trabalhar, ela não sabe como tirar de dentro de si uma responsabilidade que é maior do que ela mesma, é muito maior do que ela mesma. E eu tirei, dos 11 aos 24 anos de idade, eu fiz isso, claro, com 20 anos, provavelmente, eu já tinha os recursos. As pessoas hoje em dia, quando eu faço palestras, especialmente quando eu dou entrevistas para jornalistas, a jornalista me disse assim: “Hélio, que maravilha pedir uma entrevista para você, você já fala editado, tá tudo pronto, eu só preciso transcrever. Como é que é isso? Foi sempre assim?”, e a minha interpretação é que isso veio exatamente desse período de infância, adolescência, eu dando aula e tendo que me fazer entender por um outro com pouco espaço de tempo, no qual, o outro iria aprender algo que era essencial na vida dele, porque ele iria passar de ano ou não passar de ano e eu fui me aprimorando nisso. Eu me lembro do esforço que era para eu fazer isso. Então, quando você me pergunta: “O quê que você brincava? Quais eram as coisas que você gostava?”, é constrangedoramente pouco aquilo que, de fato, me mobilizava, fora esse trabalho como professor, as namoradas, as minhas paixões, eu sempre fui super romântico e esses amigos que a gente saía para ir ao cinema. Essa era a vida.

P/1 – Você fez cursinho?

R – Fiz. Fiz Anglo Latino. Eu e o Sergio, fizemos juntos. Fizemos tudo juntos eu e o Sergio, desde os 13 anos de idade, entramos na faculdade juntos.

P/1 – Você prestou para qual curso?

R – Eu prestei para Engenharia, acho que porque o Sergio fazia estágio em… eu não me lembro mais como é que era o nome, retifica de motores e ele gostava muito da Engenharia, eu não sabia muito do quê que eu gostava ou não gostava. E nessa época, a gente com 18 anos, há 50 e poucos anos atrás, ou era Engenharia, ou era Medicina ou era Advocacia, pelo menos no meu modo de ver, naquele circulo em que eu tava, não existiam outros cursos para homens, né? Você podia fazer Biologia se fosse mulher, você podia fazer Línguas se você fosse mulher, podia fazer, sei lá, mas não eram as coisas que os homens olhavam, né? Então, fui fazer Engenharia, nunca fui engenheiro na minha vida, me formei em Engenharia, Engenharia de Produção, quis me formar em Engenharia de Produção, porque eu não me via como aquele engenheiro típico que é dos cálculos, da coisa da Exata, tal. Eu, no fundo, eu dei aula de Exatas durante 13 anos da minha vida, dos 11 aos 24 em matemática porque eu tinha facilidade nisso, mas isso não significava, como diziam naquela época: “Você é bom de matemática, você vai para Engenharia. Se você é bom de português, você vai para Advocacia e se não for nenhum dos dois, você vai ser médico, ver se aguenta o sangue”, um pouco as escolhas eram assim. Mas essas, naturalmente, eram as escolhas de uma família de classe média, não intelectualizada e com uma visão do mundo em que a profissão servia para poder ganhar dinheiro e poder ter garantia que iria ter dinheiro ao longo da vida. Então, naturalmente, é uma visão muito pequena das coisas, muito limitada. Não critico, porque essa era a possibilidade dos meus pais e o que abria um pouco a cabeça foi a casa dos Millen, porque aí tinha… eu me lembro bem a primeira vez que eu vi um livro, tinha 15 anos, 14, 15 anos, vi um livro com as pinturas do Chagal. Eu fiquei absolutamente maravilhado, com o Chagal, com o Miró, com o Mondrian, eu vi tudo isso na casa do Millen. Os discos de jazz que ficavam atrás do sofá na casa dos Millen, ele ia lá, tirava o disco Eartha Kitt, ouvi a primeira vez na casa dos Millen. Quer dizer, a cultura, aquilo que dizia respeito às expressões de emoção por qualquer que seja a via, em termos de arte vinham dos Millen, os livros, a poesia, enfim… em casa, na casa dos meus pais, nós tínhamos duas coleções de livros, uma era Eça de Queiroz completo e a outra era Umberto Campos completo, me lembro bem. Não me lembro jamais de ter visto alguém lendo um livro, jamais! Eu lia porque a escola mandava, tal, eu comecei a ler muito mais tarde e acho que comecei porque tinha essa influência da casa dos Millen. Bom, desabafei isso que, na verdade…

P/1 – Qual faculdade você entrou?

R – Politécnica da USP. Fomos juntos lá, o Sergio e eu, o Sergio me ligou e disse: “Olha Hélio, entrei na Politécnica, vamos comigo lá", vamos lá para ver a listagem, mas eu entrei, porque me ligaram avisando que eu entrei”, aí eu fui lá, eram 360 vagas, eram uns três mil candidatos, alguma coisa desse tipo. E era uma lista, literalmente, uma lista datilografada com todos os nomes e lá fui eu com o dedo procurando o meu nome, achei o Sergio na quinta posição, o Sergio foi quinto na entrada da Politécnica. E lá fui eu. Quando terminou a lista, disse; “Sergio, não entrei” ”Você é cego? Você não viu? Tá aqui, olha”, eu tinha entrado, era o número 51, o Sérgio já tinha visto antes e na generosidade dele, ele quis ver antes para ter certeza de que ele me levaria lá para algo que seria uma alegria, se não fosse para ser alegria, eu acho que naquela época, ele teria me dito: “Não Hélio, não vamos, eu já sei, você não entrou”, é isso que eu acho que ele iria me dizer. Como ele tinha certeza que eu tinha entrado, fez questão de ir lá em casa, me levou até o centro da cidade, lá na Avenida Tiradentes, para ver a listagem e ver que eu tinha entrado em 51º lugar. Aí, fizemos a faculdade juntos durante cinco anos, a Politécnica.

P/1 – Como que era a Poli naquele momento? Que escola você fez para qual Engenharia?

R – A Poli naquele momento ainda… a gente tem que lembrar que era o inicio da década de 70, a cidade universitária tinha começado a estar instalada onde ela está hoje. Grande parte dos cursos no primeiro ano eram feitos no centro da cidade, no antigo prédio da Politécnica, que era principalmente, as matérias de Civil continuaram lá por muito tempo, mas eu fiz várias matérias no centro e aí, o que eu me lembro da cidade universitária era um prédio muito bonito no formato de uma quase de uma flor, que tinha um lago embaixo, tinha uma rampa, lembra muito algumas coisas do Niemeyer, não sei quem era o arquiteto, mas era um pouco… acho que deveria ser o Artigas, provavelmente. E aí, o biênio que eram os primeiros dois anos, grande parte dos cursos eram essas salas que tinham por volta de 120 alunos cada sala, eram três salas enormes, onde a gente estudou todos os fundamentos de calculo, tudo aquilo que era fundamental para poder ser engenheiro e até o terceiro ano, a gente não escolhia, até o terceiro ano… os primeiros dois anos, a gente ia fazendo essas matérias básicas. Quando chegava no terceiro ano, a gente de acordo com os resultados que a gente teve nas matérias, a gente pedia o curso que queria fazer. Eu pedi para fazer o curso de Engenharia de Produção, que era na época, Mecânica e Produção. E eu não consegui, tinha perdido… eu tinha ido para os Estados Unidos com o meu dinheiro dos meus cursos, eu gastei em duas viagens grandes e fui para os Estados unidos e perdi duas matérias: Resistencia de Materiais e Termodinâmica, que eram as mais difíceis, mesmo e aí, por causa disso, eu não consegui entrar no curso de Produção. Aí, eu fui conversar com os diretores da Politécnica, eu falei para ele: “não quero ser engenheiro desses de mecânica, projetos, eu sei que eu não vou gostar disso, ele insistiu muito comigo, eu fui fazer um estágio com o Professor Greco, que era o professor de Termodinâmica, que fazia projetos, aquele que ia na prancheta, tinha régua de calculo, enfim. Aí, eu passei três meses lá com o Greco e voltei para o Fadigas que era o diretor e disse: “Olha professor, eu não sirvo para isso aí, eu vou ficar só fazendo as dependências”, passei um ano só fazendo as dependências e dando aula e o ano que vem, eu aplico de novo. Ele disse: “Tudo bem, você pode fazer desse jeito”, no ano seguinte, eu apliquei de novo e foi uma grande batalha pra eu conseguir ir para o curdo de Engenharia de Produção, porque aí, eu não sei como é que se chamava isso, era o chefe de departamento de todos os departamentos da Escola Politécnica se reuniam, viam as notas e tal, e eu, como eu tinha repetido, eu só tinha feito duas matérias e eles achavam que não era justo eu escolher, porque eu tinha ficado fazendo só duas matérias, então não era justo eu escolher. Conclusão, me mandaram para Mecânica Projeto. Eu fui falar com o Fadigas, disse: “Olha, Fadigas…”, imagina se eu ia chamar ele de Fadigas, Professor Fadigas: “…eu tô aqui porque eu não quero ser engenheiro, eu vou fazer Engenharia de Produção, que pelo menos, é um pouco mais próximo de Administração, organização industrial, tem um pouco do lado mais soft da Engenharia, tem a parte de Psicologia, tal, que eu acho que são coisas que são mais próximas de mim”, e foi uma briga, foi um mês de grandes discussões, o Sérgio era presidente do Centro Acadêmico, ele fazia parte dessas discussões lá nesse tal desse conselho e finalmente, eu me lembro que no dia anterior da decisão, eu fui procurar pelo Fadigas e eu disse para ele: “O senhor me disse que era para eu fazer as duas matérias que daria para eu entrar na Produção, agora, o senhor não vai me impedir de entrar na produção se eu tiver a nota. Se a minha média não for boa nas matérias do terceiro ano, é outra questão, mas se elas são boas e eu tiver direito de entrar, o senhor por favor, me coloque dentro”, eu me lembro dessa conversa como se fosse hoje e aí, o conselho, sei lá como chamava votou a favor de eu ir para Produção e eu me lembro como se fosse hoje da uma pessoa que achou que tinha ido para Engenharia de produção e com a minha entrada na turma, teve que sair. Eu me lembro o rosto desse rapaz. Tinha deixado de ir, perdido a possibilidade, eu fiz Engenharia de Produção, me formei depois de dois anos, portanto, fiquei seis anos na faculdade e nunca, realmente, fui engenheiro. Durante toda a minha vida… aquilo que me interessa, de fato, que mais me interessa, eu acho são as artes, isso é o que mais me interessa. Me interessa o bem estar das pessoas, eu tenho prazer de servir o coletivo, adoro fazer isso. Quando eu faço algo que é em beneficio de algo maior do que eu mesmo, eu fico super contente. E isso é o que realmente me dá prazer, me dá gosto. Eu fui ser administrador.

P/1 – Aí, na faculdade… mas aí, você fez alguns estágios? E aí quando você se formou…

R – Eu fiz só um estágio no último ano, não, fiz esse estágio de três meses que enfim, me mostrou que engenheiro eu não ia ser, mesmo, depois eu fiz um estágio no quinto ano para me formar, era um estágio que eu fiz numa empresa pequena de esquadrias de alumínio, que dois professores meus eram… um era o presidente e o outro era o diretor financeiro, eles me orientaram e eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso com ele. Saindo de lá, eu fui direto para o exterior fazer o meu doutoramento em Stanford. Na verdade, fui fazer o mestrado, depois, o doutoramento.

P/1 – Você fez mestrado e doutoramento lá?

R – Fiz.

P/1 – E como é que foi esse período, quer dizer, você foi quando você casou?

R – Eu fui um pouco antes de casar, na verdade, durante o ano de 1970, no final do ano de 70, que é quando eu tava me formando, devia ter me formado um ano antes, me formei em 70, nesse ano, eu comecei a procurar bolsas de estudo e apliquei para uma bolsa da Fulbright, que era uma bolsa dificílima de conseguir, tinham 800 candidatos, eles davam três bolsas. E para a minha surpresa, eu consegui uma das três bolsas e aí, você era indicado pela Fulbright para a faculdade que você tinha pedido e a indicação Fulbright era muito prestigiosa e aí, eu consegui ir para a Stanford. Aí, tive a bolsa Fulbright no primeiro ano para fazer o mestrado, fiz o mestrado em nove meses e depois, comecei o doutoramento e levei mais um pouco menos de quatro anos, três anos e nove meses para terminar o doutoramento e para aprender a jogar tênis, sem vergonhamente, eu joguei muito tênis.

P/2 – E você fez o doutorado em quê?

R – Engenharia Industrial com ênfase em Economia Industrial. Eu trabalhei um modelo, curiosamente, um modelo matemático de valorização de preço da terra… uma coisa chatíssima, valorização do preço da terra na área rural, eu digo que é o modelo que conseguia prever o preço da terra de acordo com algumas variáveis. E fui bem sucedido no meu doutoramento com isso, nunca publiquei nada sobre essa tese, porque ela era chatíssima, até hoje, eu não entendo bem porquê que eu fui para isso, mas surgiu… teve a coincidência de um outro amigo que fez uma tese relacionada, preço de terra e valorização com área de transporte, aí eu tava olhando para essa área de eletricidade, por alguma razão, juntei as duas coisas e fiz a tese. Realmente, não foi um doutoramento feito com paixão, não foi mesmo. Ele foi um doutoramento em que eu tentei duas vezes ir para a área de business, não consegui ser admitido na escola de business e foi um doutoramento feito para terminar o doutoramento. Fui bem sucedido. Voltei, fui professor da USP, fui professor da FGV, fui professor do ITA, fui professor de algumas universidades. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu achei que eu iria para fazer um curso universitário, para depois, eu ser professor universitário, não curso universitário, para eu ser professor universitário, que eu ia voltar e ia fazer carreira acadêmica como o meu tio Emilio Mattar tinha feito, foi para os Estados Unidos, fez o doutoramento, voltou e foi fazer o curso… ser professor universitário, fez a carreira toda, até professor titular. E era isso que eu achei que eu ia fazer e foi uma decepção tão extraordinária entrar na faculdade e ser professor na faculdade no Brasil, praticamente, a pesquisa não existia, era um ambiente concorrencial horroroso, basta ver onde a gente chegou hoje, com a universidade de São Paulo, né? Eu me lembro que eu primeiro fui para a GV, fiquei alguns anos na GV e depois, fui convidado para Engenharia de Produção da Politécnica. E numa das reuniões de departamento, o chefe do departamento, na época, era o Sansão Woiler anunciou que ia ter um concurso para livre docente e eu disse… e ele perguntou quem que ia se candidatar, eu, ingenuamente, disse que eu ia me candidatar, tinha algumas publicações e tal, achei que tinha condições, ficou aquele clima gelado na sala, não entendi. Depois, o Sansao veio falar comigo: “Hélio, você não pode se candidatar, não é a sua vez”, eu falei: “Não é concurso? Vou entrar no concurso, pode ser que eu entre, pode ser que eu não entre” “Mas não é assim que as coisas funcionam. Aqui a gente tem uma fila e é pela antiguidade, então, agora é a vez de…”, sei lá quem que era a vez, então: “Vai ficar um constrangimento muito grande se você pegar o lugar de fulano”, achei que não era o lugar para mim.

P/2 – E você acha que a faculdade serviu para que, para você?

R – A Politécnica era uma grande escola e eu aprendi a pensar. Eu acho que se eu fosse olhar em termos ,modernos do que hoje a UNICEF diz que deve ser o ensino, a Politécnica me deu isso, aprender a aprender, né? Aprender a refletir, analise crítica, estrutura lógica de pensamento. Tudo isso eu acho que veio da minha… veio do Dante Alighieri também e veio muito da Escola Politécnica, que tinha excelentes professores, os alunos eram os melhores alunos de São Paulo, senão, não estariam lá e foi uma experiência, vamos dizer, intelectual diferenciada, mas intelectual dentro do plano de quem vai fazer Engenharia, quem vai fazer área de Exatas. Curiosamente, uma das matérias que eu mais gostei foi de Filosofia da Ciência, essa eu me lembro bem do que eu estudei, do que eu aprendi, o livro do Kant, outras que eram matérias técnicas, eu lembro muito pouco, ficou muito pouco dentro de mim.

P/1 – Você teve alguma participação na politica, nos movimentos que tinham naquela época?

R – Eu tive nos primeiros dois anos. Como eu tenho o sobrenome Mattar e tinha um grande pianista chamado Pedrinho Mattar, quando eu entrei na faculdade, um dos grupos políticos me procurou e disse assim: “Você toca piano?”, e eu tocava, falei: “Toco, como que vocês sabem?” “não, só estava perguntando, porque família sua tem o Pedrinho Mattar que é um cara maravilhoso e tal”, eles quiseram fazer o show de calouros com o Pedrinho Mattar. O que eu não sabia era que esse grupo era um movimento de direita dentro da faculdade, chamava-se Movimento Democrático Politécnico e era… a luta era ferrenha entre a direita e a esquerda, tipicamente, os que estavam à direita eram os mais ricos, os que estavam à esquerda, eram os mais pobres e a luta ideológica era uma luta, quer dizer, do ponto de vista intelectual, era muito singela, quer dizer, não era realmente aprofundado. A esquerda aprofundava com os valores do marxismo, leninismo, a direita… só era do contra, não queria o que a esquerda estava propondo e eles me convidaram para fazer um show de música, para eu montar o show de música, eu achei o máximo! Fui lá e montei o show de música. Eu não consegui o Pedrinho Mattar, mas eu consegui o Baden Powell, que não era pouca coisa e ele veio tocar em troca de uma garrafa de whisky que ele consumiu integralmente antes e durante o show. E foi um maravilha o show do Baden Powell. E aí, eu fui apresentador do show, o que fez eu me identificar, ou eu ser identificado, melhor, eu ser identificado como fazendo parte do movimento de direita dentro da Politécnica. Eu que vinha de uma família não politizada, não tinha a menor ideia do que tava acontecendo ali, do ponto de vista da politica. Eu só vim a conhecer politica, estudar politica e entender politica depois que eu fui para os Estados Unidos. E o Sergio foi para os movimentos de esquerda, então, pela primeira vez, depois de todos aqueles anos juntos, oito anos, uma coisa assim, nós estávamos em campos distintos e aquilo me deu um constrangimento muito grande, um desconforto muito grande. A luta não era uma luta de ideias, era uma luta de força, literalmente, havia listas de parte a parte que diziam: “Esses aqui vão ser mortos, esses aqui vão ser mortos”, tanto na direita quanto na esquerda. Eu achava um horror aquilo, depois de pouco tempo, eu cai fora, mas não a tempo de ter mantido a amizade com o Sérgio intacta. Ele seguiu, o Sérgio acabou saindo, felizmente, ele não foi a Ibiúna, ele saiu imediatamente antes de Ibiúna, coincidentemente, lá foram presos todos os lideres dos movimentos de esquerda e eu tava fora e fiquei fora durante o resto da faculdade. Então, a minha vivência de politica na universidade, eu diria que é vergonhosa, eu, pelo menos, tenho vergonha. Me associei com gente que realmente, eu olho hoje, não tinha nada a ver com eles, mas enfim, foi interessante pela música.

P/1 – Depois desse período, você foi para a GV, depois você foi para a USP, teve essa questão do concurso que ainda não era a sua vez…

R – Não, aí eu já tinha voltado dos Estados Unidos, né?

P/1 – Não, é que eu voltei agora para onde você tinha parado lá…

R – É, eu fui dar aula durante um tempo, na verdade, o que eu fiz de principal, quando eu voltei, eu fui para o IPT e no IPT, eu montei uma área que não existia, o IPT era um estudo exclusivamente de tecnologia e o Doutor Alberto Pereira de Castro, na época, estava querendo montar uma área da economia da tecnologia, uma área que estudasse a viabilidade da tecnologia para ser implementada, aquilo que fosse desenvolvido dentro do IPT ser implementado na sociedade. Curiosamente, o que eu comecei a fazer no IPT e montei um departamento para fazer isso era análise de impacto da tecnologia sobre a sociedade, sobre o meio ambiente, sobre economia. Eu dei uma volta imensa, imensa durante uns 40 anos e hoje, se eu olhar o que eu faço, eu olho p[ara o impacto do consumo sobre a sociedade, sobre o meio ambiente, sobre a economia. Aqui olhava para a tecnologia como determinante dos impactos e aqui eu olho para o consumo como determinante dos impactos, mas é obvio que o consumo tem uma relação direta com a tecnologia para que ele tenha esse impacto, dependendo da tecnologia, muda a tecnologia, mudam os impactos, então, dei uma volta imensa para fazer a mesma coisa nesses últimos 15 anos.

P/1 – Mas você que inventou esse setor lá ou você foi convidado para…?

R – Eu fui convidado para montar uma área de economia industrial. A minha tese tinha a ver com sistema de planejamento econômico, economia industrial, havia um colega de turma de Stanford que foi ser vice-superintendente, Michel ___01:12:37____ e ele me convidou para montar essa área. Eu montei, foi uma área muito bem sucedida, existe até hoje dentro do IPT e fez os primeiros estudos de avaliação da viabilidade tecnológica e dos seus impactos para vários setores dentro do IPT. Um dos maiores estudos que foi feito contratado pela CESP foi um estudo que hoje, ele teria uma oportunidade, uma atualidade imensa que era estudar a biomassa para fins energéticos, então, nós fomos olhar álcool, fomos olhar madeira, carvão e madeira, fomos olhar babaçu, fomos olhar turfa no Vale do Paraíba, olhar alguns combustíveis que não estavam sendo usados. O álcool estava começando a se falar sobre o… o Programa do Álcool foi feito logo depois disso e a CESP queria entender qual é esse quadro do ponto de vista econômico e tecnológico e eu fiz um estudo, praticamente, de todos possíveis combustíveis que poderiam ser usados no Brasil de fontes renováveis, coisa que entrou o álcool naquela época, 79, com a crise do petróleo, primeira crise do petróleo e os outros combustíveis, os estudos não mostravam viabilidade, não andaram e na época, não se falava nem de energia solar e nem de energia eólica, que certamente, seriam totalmente inviáveis no ponto de vista econômico, na época. E não entraram no estudo. Mas o estudo foi revolucionário nesse ponto de vista, porque ele foi analisar combustíveis que, de um modo geral, seriam renováveis, como a madeira e o álcool a partir de cana-de-açúcar e de outros combustíveis como era o caso do babaçu no nordeste brasileiro. Fiz o primeiro estudo sobre babaçu, economia do babaçu que era uma economia, praticamente, comunitária onde o babaçu era catado trepando nas palmeiras, tirava de lá, quebrava na mão, tirava a castanha e a castanha do babaçu produzia um óleo que era usado em cosméticos. No entanto, quando se olhava as várias camadas do babaçu, cada camada ali tinha uma infinidade de utilizações, infinidade! Era de uma riqueza extraordinária, que até hoje não conseguiu ser explorada adequadamente, porque é um coco, como e chamado, é um coco muito duro, a quebra do babaçu é difícil, faziam na mão para tirar castanha, se perdia o resto e precisava achar uma maneira para extrair cada uma das camadas e tanto quanto eu sei, continua sendo uma cultura extrativista 40 anos depois e que beneficia as comunidades locais, mas então, esse foi o grande estudo que eu fiz no IPT, levou dois anos, eu fiquei cinco anos e meio. Estabeleci a área, fiz estudos na área de transportes, fiz estudo na área de fertilizantes, na área de química, em cada uma dessas áreas havia algum desenvolvimento tecnológico que precisava de um estudo econômico e de um estudo de impacto. Era essa nossa área que fazia, foi muito rico esse período. E era um período que… foi dos raros períodos da minha vida que eu só fazia uma coisa, eu só trabalhava no IPT e dava aula na época, na GV. Fazia só isso, porque em todos os outros períodos da minha vida, eu fiz várias coisas ao mesmo tempo.

P/1 – E por quê que você saiu do IPT?

R – Eu me separei a primeira vez, eu tava nos Estados Unidos. E aí, a vitória da fé sobre a experiência me casei de novo com a mesma mulher e foi um desastre (risos), foi um desastre, mas eu tive uma filha que me dá muito prazer de ter tido. E quando eu me separei a segunda vez, já com uma filha, eu ia ter que pagar pensão, etc., e com o salário do IPT não tinha como pagar o que eu precisava. Não dava para sustentar duas famílias com filha, com perspectivas de aumento de gastos. Aí, eu resolvi sair do IPT. Basicamente, por uma questão financeira. Aí, fui para o setor privado, fui trabalhar em planejamento estratégico na Corporação Bonfiglioli que era uma enorme corporação nessa época, tinha banco, tinha alimentos, tinha trading, tinha agricultura, enfim, tinha muitos negócios.

P/1 – Tinha uma vaga, você foi convidado? Como é que foi?

R – Eu fui indicado por uma pessoa que me conhecia e que tava lá dentro, o Ernesto Lozardo, ele era gerente de economia e essa posição de gerente de planejamento era uma posição paralela a dele, na mesma vice-presidência. Ele me indicou, eu fui entrevistado e hoje eu sei a loucura que foi que eu fiz, porque isso era 1981. A situação econômica era péssima! Eu podia não ter conseguido absolutamente nada naquele período, no entanto, fui bem sucedido (risos). Quando eu fui buscar essa posição, eu nunca tinha trabalhado numa empresa a não ser no meu trabalho de conclusão de curso. Aí, eu tava procurando uma posição, perguntei para umas pessoas, me disseram: “Tem um cara que tem uma empresa e ele faz colocação das pessoas, chama-se Tomas Case. Ele tem uma empresa Tomas case, sei lá o que, você vai lá e se apresente a ele e leva o seu currículo, fala que você foi formado nos Estados Unidos, em Stanford, Stanford é uma super de uma universidade, super estudiosa, uma das melhores do mundo, ele vai adorar te conhecer,. ele vai te colocar numa empresa”. E eu fui. Botei o meu melhor terno, meu melhor sapato, minha melhor gravata e lá fui eu, com a minha barba. Eu cheguei, Tomas Case me ouviu o que eu tinha feito até ali, aí ele me disse assim: “Faz tempo que você usa essa barba?”, digo: “É, faz alguns anos”, ele disse: “Olha, se você quer, realmente, arrumar um emprego em empresa, é bom você tirar essa barba. As empresas são muito conservadoras, não dá. E esse terno que você tá usando?”, eu tava usando um terno dessa cor aqui, era um verde meio oliva, assim. “Esse terno é o tipo de terno que você costuma usar?”, eu digo: “Olha, eu vou confessar para o senhor, esse é o terno que eu tenho, é o único terno que eu tenho” “Você vai precisar comprar terno ou azul marinho ou cinza chumbo, que nas empresas é isso que se usa. E essa camisa que você tá usando? Que tem um pouquinho de cor, assim, meio bege de jeito nenhum! A camisa tem que ser branca. E a gravata tem que ser lisa, você tá aí com umas florezinhas na gravata, não vai dar certo”. Ele tinha olhado cada pedaço meu, ele encerrou dizendo: “E o sapato vai ser de amarrar”, eu não tinha sapato de amarrar, que é isso aqui que eu uso hoje. Eu não tinha sapato de amarrar, ele falou: “Então, você tem que trocar tudo, se você quer arrumar um emprego, vai ter que trocar tudo”, olha, eu sai de lá na certeza absoluta que eu não ia conseguir arrumar emprego numa empresa. Imagine, tudo errado, não tinha nada certo, nada, nada certo. Ele não fez um comentário sobre o meu currículo, sobre os anos que eu tinha passado no IPT, sobre o meu doutoramento, nenhum comentário. Tomas Case. Existe até hoje Tomas Case Consultores, é uma das maiores empresas de colocação de executivos, ainda hoje.

P/2 – Mas no final?

R – No final, ele disse: “Bom, então eu vou fazer o seu currículo e você tem que pagar tanto e passou uns dias, esse amigo me indicou e eu fui contratado pela corporação Bonfiglioli e quando eu entro na corporação Bonfiglioli, tinha acho que eram cinco vice-presidentes, dois deles tinham barba, nenhum deles usava terno azul ou cinza, os sapatos não eram de amarrar, tinham uns sapatos com fivela, tal. Olha, não era nada do que o que o Tomas tinha me dito ou então, a corporação Bonfiglioli não era uma empresa, pode ser também. Vai ver que a definição de empresa para ele vinha pela roupa dos executivos e não pelo o que aquela entidade ou aquela organização faz. Eu sempre contei essa história, eu acho muito engraçada, tenho uma boa lembrança, mas eu sai do Tomas Case bem preocupado (risos): ‘eu não vou conseguir arrumar emprego nunca’, mas fui, fui para a corporação, fiz bons amigos na corporação, amigos, alguns deles que eu encontro até hoje. E fui promovido rapidamente, fui gerente de planejamentos, depois fui gerente de planejamento da Cica que era uma das companhias, depois fui diretor da Cica, cuidava da parte de administração, controle e planejamento, aí eu fui convidado para ser vice-presidente de planejamento e controle da corporação, isso que eu fui contar para o meu pai com grande alegria que eu tinha me tornado vice-presidente. Fiz uma carreira assim, muito rápida, em três anos e meio, eu tava em uma das posições mais altas possíveis dentro da corporação. Fui muito bem sucedido. E quando eu fui promovido a vice-presidente de planejamento e controle, eu olhei bem os números da corporação e disse para mim mesmo: “Isso aqui vai falir, isso aqui não vai dar certo”, olhei os números, a divida e tal, tinham vários níveis, holding da holding da holding da holding e lá em cima tinha um monte de divida. Aqui em baixo não tinha, mas lá em cima era uma divida só. Falei: ‘Isso aqui não vai dar certo”, fiquei uns seis meses, nove meses, comecei a fazer o planejamento de todos os negócios, cheguei a fazer o planejamento de todos os negócios, fui para o dono da corporação, Rodolfo Bonfiglioli e disse: “Doutor Rodolfo Bonfiglioli, a sua corporação tá indo muito mal, acho que o senhor vai precisar fazer um coisa muito séria aqui. Vai precisar mudar muito significativamente e o senhor vai precisar para dar o exemplo. O senhor tem três aviões, tem o prédio da corporação que é seu, tem fazendas, tem casas em vários lugares do mundo. O senhor vai precisar dar o exemplo”. Eu sai de lá com a certeza de que ele não ia dar o exemplo e mais convencido do que nunca de que a corporação iria quebrar e quebrou mesmo, sai de lá um pouquinho menos de um ano antes do banco auxiliar quebrar. O banco quebrou, eu já tava fora acho que há dez meses, mais ou menos. E foi uma sorte… bom, sorte ou competência de ter olhado os números e não ter acreditado no que ia acontecer. Eu podia estar com bens presos, sei lá, ia ficar 20 anos com os bens presos, porque essas coisas levam anos para se resolver, né, mas fui bem sucedido como executivo e quando eu tava nos últimos meses da corporação, um grupo de empresários me procurou oferendo um negócio para o senhor Rodolfo Bonfiglioli. Era um negócio de uma lanchonete, eles diziam que era uma lanchonete, era burguer e pasta. Eu não me lembro qual era o nome que eles deram. Aí, eles ofereceram, eu fiz a análise do negócio, fui para o Rodolfo e disse: “Olha, isso aqui é um bom negócio, eu tenho impressão que não é para uma corporação desse tamanho, mas é um bom negócio, foi oferecido para o senhor, estou trazendo aqui para o senhor decidir”, ele olhou e falou: “Não vou fazer nada disso”. Pouco tempo depois, eu resolvi sair, liguei para essas pessoas que tinham me procurado e disse: ‘Olha, eu não sou o Rodolfo Bonfiglioli, eu tenho um pouquinho de dinheiro, se vocês quiserem um sócio, eu sei administrar, eu posso ficar na p[arte de gestão dessa rede”, porque eles pretendiam montar uma rede de restaurantes. E aí, eu disse: “Só que o nome que vocês deram – que eu não me lembro mais qual era – não vai dar certo, precisa escolher outro nome”, aí trabalhamos um tempo no nome, trabalhamos um tempo com um outro sócio, Arthur Guimarães no cardápio e montamos uma rede que existe até hoje, chamada América Burguer e Pasta. O Burguer e Pasta sumiu, mas o América continuou, muito bem sucedido. Passei dez anos lá, 12, quase 12 até vender a minha participação.

P/2 – E por que você resolveu sair?

R – Havia divergências grandes entre os sócios. Eu fui traído por um sócio, na verdade. O Arthur Guimarães morreu. não pode ter traição maior do que essa, tá certo? No meio do caminho, ele morre. Eu e ele nos dávamos extraordinariamente bem, formávamos uma dupla complementar em termos de habilidades, ele na parte de cozinham, da produção, eu na parte da gestão geral, do salão, do atendimento de cliente, dos sistemas de informática, fomos o primeiro restaurante em São Paulo a usar computador, era uma loucura, era um CP500 da Prologica que a minha imagem dele hoje é que ele andava com manivela, assim, você tinha que dar corda nele, mas agente fez o restaurante, ele funcionou. Cinco anos depois, o Arthur teve AIDS e morreu. Uma grande traição, porque ele era o equilíbrio dessa sociedade, o Arthur era muito jeitoso no relacionamento, mineiro e depois que ele morreu, começou a ter umas arestas ali, depois de cinco anos, ficou claro que não dava para continuar, ou eu saía ou eles saiam. Eu era minoria, nós éramos quatro, quatro partes, eu resolvi sair. E aí, para a minha surpresa, a mulher do Arthur também resolveu sair, a Maria Helena. Então, saímos juntos. Mas basicamente, eu acho que o que havia era uma diferença de visão de mundo, mesmo. Embora nós tivéssemos a mesma idade, eu tava lá investindo e querendo que aquilo se tornasse uma coisa muito grande, eu tinha sonhos de fazer ser um negócio internacional, que poderia… eu acho que poderia ter sido, não na forma que o América é hoje, mas numa forma alternativa que era uma redução do tamanho do América para uma coisa que eu chamei na época de América Express, que atendia de balcão e mesa, mas era mais rápido, enfim… e os meus sócios queriam tirar o dinheiro de lá de dentro, eles queriam dinheiro. Eu dizia: “Mas nós estamos num período de investimento”, não havia acordo nisso. Acabava dando discordâncias muito fortes a esse respeito. Eles queriam dinheiro, eu queria investir, para investir precisava segurar o dinheiro. Enfim, mas foi muito bem sucedido, foi case de revistas e até Harvard escreveu a respeito. Foi bem legal, eu fiquei muito orgulhoso do que foi feito por lá.

PAUSA

P/1 – E aí depois disso?

R – Teve uma boa entrevista com a Silvia Popovic uma vez na televisão. Ela tava num canal qualquer. Aí, ela chamou a mim e aquele italiano de uma cantina… que era…

P/1 – Da Famiglia Mancini?

R – Não, não era. É antes disso… Giovanni… puxa vida! Uma cantina famosa que tinha inclusive, saído do centro e ido para o bairro, e fomos nós dois, ele, uma cantina tradicional, eu um restaurante com tecnologia, com cozinha central, eu já tinha uma cozinha central quando tive o primeiro restaurante. terminou o primeiro restaurante, eu fiz a cozinha central. pessoal perguntava: “Mas por que essa cozinha central?” ”Para rede de restaurantes” “Mas quantos restaurantes você tem?” “Tenho um, mas vai ser uma rede, então já fiz a cozinha”. Era uma cozinha pequenininha, mas tinha todos os princípios de manter a qualidade, de fazer as coisas direito, de ser padronizada em todos os restaurantes, tudo que se conseguiu, de fato, fazer e o… Giovanni alguma coisa… Giovanni Bruno, não é da época de vocês. Vocês são muito jovens ainda. O Giovanni Bruno dizendo que lá no restaurante dele tudo acontecia direito, tudo se fazia certo, tudo era perfeito e eu dizendo: “Olha, tecnologia, treinamento, computador e tal dá um monte de problema”, eu dizia para ele: “Lá não dá tudo certo como no Giovanni, agora, nós vamos fazer uma rede”. E eu me lembro bem que ele olhava pra mim e fazia assim com a cabeça. Quando terminou a entrevista com a Silvia, ele veio falar comigo: “Como que você fala mal do seu restaurante assim?” “Eu não falei mal, Giovanni, eu disse que algumas coisas dão errado e dão mesmo”, nós tínhamos um caso de um garçom, logo que inaugurou o restaurante, isso fazia pouco tempo, foi logo no primeiro, a senhora foi lá, comeu um frango, gostou do frango e perguntou para o garçom: “Qual que é a receita desse frango? Como é que faz esse frango aqui? é uma delicia!”, e o garçom disse: “É com Arisco”, nós lá fazendo receita e cortando alho, com Arisco, ele usou o repertorio dele para dizer que… “e vai me dizer que isso não é um pequeno problema, Giovani?” “Não, mas isso a gente não conta em público” “Mas essa é a realidade, é assim e é muito bom, vai um monte de gente e tá todo mundo gostando, mas tem um monte de problemas, Giovanni”, ele não podia acreditar que eu tinha dito isso. Era a velha guarda dos restaurantes. Ótima pessoa. Até ele morrer, ele foi bem sucedido. Tinha uma pasta maravilhosa, tudo era bom lá. Tinha um outro garçom, o Joãozinho, era bom garçom, tomava nota bem dos pedidos, nunca errava no pedido, colocava na boqueta direitinho, levava na mesa direitinho, mas ele não sorria, não tinha jeito. Sempre serio. E aí, eu falei com o Zequinha que era o nosso maître: “Zequinha, precisamos fazer o Joãozinho ser mais gentil, dar um sorriso para o cliente e tal”, o Zequinha me disse uma frase que eu nunca vou esquecer, ele disse assim: “Doutor, se o senhor quiser, eu faço ele sorrir, mas ele vai sorrir com a boca,. não vai sorrir com o coração”. Eram mágicos, literalmente mágicos, gente que não tinha tido nenhuma oportunidade na vida e que faziam aquilo fluir maravilhosamente, era uma coisa impressionante. Tinha o Lourival da boqueta, eu dizia para o Lourival: “Você é magico”. Imagina, ele fazia o seguinte, recebia um pedido, tinha macarrão, salada e grelhado. O tempo para fazer o macarrão, a salada e o grelhado é totalmente diferente, a salada leva um segundo para fazer, o macarrão precisa fazer o macarrão, o grelhado precisa grelhar, levam tempos diferentes o macarrão e a grelha. E o Lourival, sem nenhum instrumento, a não ser a voz dele, ele fazia tudo sair ao mesmo tempo e ir para a mesa ao mesmo tempo. Eu ficava boquiaberto com isso, boquiaberto. Eu tinha o maior respeito por essas pessoas, maior respeito. Acho que eles sabiam disso, porque a relação com eles era excelente, nós criávamos… aquela coisa, né, de o quê que as pessoas estão procurando, no fundo? As pessoas que são trabalhadoras como era o meu caso e o deles? A gente queria perspectiva, queria ter a perspectiva de fazer melhor, de fazer mais, eles ganhavam pouco, tinham a perspectiva de querer ganhar mais, a gente montou uma rede e eu disse: “Olha, quem é cumim aqui vai poder ser garçom no outro restaurante, vai poder ser maître no outro, então vai ter um tempo, não vão sair quando a primeira pessoa que aparecer aqui, vocês saem porque ofereceu dois tostões a mais para você”, e eles acreditaram e eu fico contente, quando hoje, às vezes, eu vou a um América e encontro alguém de 30 anos atrás, sujeito tá lá, ele era cumim, tinha… naquela época, tinha 18 anos de idade, quando começou comigo, né? Quando eu sai, tinha 28, hoje tem quase 50, tá lá no América. E vem e me abraça…

P/2 – Em qual América?

R – Esse, particularmente, tava no América do Eldorado, Daniel. Daniel foi cumim, depois foi garçom, depois foi maître e depois, foi maître de maîtres. A gente tinha uma figura que era a pessoa que ia treinar os outros e esses treinadores eram super especiais, porque tinham essa habilidade de conseguir cultivar, treinar e tal. Eu nem tentava treinar porque eu não sabia a linguagem deles, a linguagem é outra, é uma outra cultura, um outro modo de fazer as coisas, eu dizia qual era o resultado que eu queria e eles têm a maior boa vontade, eu tenho a maior admiração pelo povo brasileiro. O povo brasileiro é uma coisa fenomenal. Convivi dez anos com o chão de loja, chão de loja, mesmo, aqueles que limpavam, aqueles que cortavam as verduras, os legumes, as frutas, que faziam acontecer, aquela magica toda. Nós tínhamos um movimento monumental nos Americas e era gente simples que ia aprendendo, ia conseguindo entender qual era o processo e sem nenhum instrumento na mão, fazer sair um pedido tudo junto, ao mesmo tempo para uma mesa. Até hoje eu fico surpreso quando eu penso. Hoje, eu já pensaria em desenvolver um aplicativo e o aplicativo ia dizer: “Bom, o macarrão leva tantos minutos, a grelha leva tantos, a salada leva tanto”, então, o aplicativo manda o pedido para a grelha antes, depois manda o pedido para o macarrão em segundo lugar e depois, manda o pedido para a salada em terceiro lugar e como ele mandou com diferença de tempo, tudo vai sair igual. Esse era o Lourival.

P/1 – Era um app.

R – Ele era um app maravilhoso! De bom sentimentos, de respeitoso na relação. Comigo era uma relação muito horizontal, mas muito respeitoso com os clientes, porque no fundo, se você pensar, um garçom, ele em algum momento da vida dele, ele teve uma escolha que era: “Ou eu vou ser pedreiro ou eu vou ser garçom”, que é o inicio do inicio. Você começa sem saber nada, não é verdade? Aí, quando você começa, você não é garçom, você é cumim, então você monta a mesa, então você aprende que o prato é no meio, que a faca vai de um lado, que o garfo vai do outro, que o guardanapo… então, são coisas muito simples, mas para uma pessoa iletrada, sem escola e que tem boa vontade, vai lá e aprende como aprende a fazer parede. No fundo, era disso que se tratava, transformar uma pessoa que tinha feito uma escolha entre fazer parede e servir pessoas, tinha escolhido servir pessoas. Eu fico imaginando hoje, o medo que essas pessoas deviam ter, por exemplo, aluem que vai servir no salão, e que fala uma língua que não é exatamente a língua do cliente, é uma língua bem diferente da do cliente. Fico imaginando o medo que essas pessoas tinham no começo, mas iam lá e enfrentavam. Esse que era o Joãozinho que era muito sério, é porque ele devia ser muito responsável, então, tava sentindo aquilo, a seriedade era a seriedade do que ele tava fazendo ali. Era bonito de ver, lindo de ver. Eu gostei muito de ter sido sei lá o que do América.

P/2 – E depois do América?

R – Quando já tava mais para o final do América, uma pessoa que eu conhecia tinha montado uma pequena lanchonete árabe e pediram muita orientação para montar essa lanchonete chamada Arábia. E aí, eu propus para ele se ele não queria montar um restaurante, que era um investimento enorme. Falei: “Eu boto dinheiro, você tem as receitas, a tecnologia, você entra com isso e você me paga de volta conforme for tendo lucro, você vai me pagando de volta”, e montamos o Arábia. Mas no Arábia nunca cheguei a trabalhar, trabalhei dois meses lá e ficou o Sergio e a mulher dele e a relação de sócios também aí foi muito complicada porque eu botei o dinheiro, aí tinha uma diferença de idade também, eu era mais velho que eles, eu botei o dinheiro, esperando que eu fosse ter o retorno, eu fiquei esperando 12 anos e não tive nenhum retorno, nenhum retorno. E depois de dez anos, eu comecei: “Sergio, precisa começar a tirar dinheiro disso aqui, não dá”, e aí começou a desandar a relação e depois de 12 anos, eu vendi para ele”.

P/1 – Mas você perdeu dinheiro?

R – Perdi porque eu financiei para ele sem juros, só com correção monetária, então, o dinheiro que eu pus, se eu tivesse deixado em qualquer aplicação financeira, 12 anos, imagina, um período de 12 anos, eu teria saído com uma bela fortuna. Aí, eu sai de lá com o que eu pus e mais o que ele me pagou, que não cobria o custo financeiro que eu tinha deixado de ter, mas tudo bem, ele ficou lá, tá contente e tá fazendo o negócio que ele considerava que era dele e ele considerava que eu não tinha dado nenhuma contribuição também. O que eu consigo entender, para aquele que trabalha todo dia no restaurante, que o restaurante é muito sacrificado, muito. Você trabalha das oito da manhã à meia-noite, duas da manhã. É muito sacrificado. O que ele não conseguia entender é que o dinheiro que eu tinha posto lá, eu tinha trabalhado durante 45 anos da minha vida ou 40 anos da minha vida para poder por o dinheiro lá, então eu já tinha trabalhado o que depois, ele ia trabalhar, mas enfim, essas faltas de sintonia, aí eu vendi para ele. Aí, ficou ele e a mulher dele ficaram com 100% do negócio e eu fui para as ONGs. não fui para o governo antes.

P/2 – Como que você entrou na sustentabilidade?