Histórias Que Iluminam

Depoimento de Gabriela Sayuri Yamaguchi

Entrevistada por Felipe Rocha

São Paulo, 12/05/2016

Realização Museu da Pessoa

HQI_HV_09_Gabriela Sayuri Yamaguchi

Transcrito por Karina Medici Barrella

MW Transcrições

P/1 – Primeiramente, Gabriela, quero agradecer pelo tempo, pela disposição e boa vontade. Queria começar perguntando o seu nome completo, local e a data de nascimento.

R – Meu nome é Gabriela Sayuri Yamaguchi. Eu nasci em São Paulo no dia 26 de março de 1973.

P/1 – E qual é o nome dos seus pais?

R – O nome da minha mãe é Tokiko Yamaguchi, Tokiko Kato de solteira. E o meu pai é Keiji Yamaguchi.

P/1 – Quem são seus pais, o que eles faziam, fala um pouco pra gente sobre eles.

R – O meu pai nasceu no Japão e veio para o Brasil quando ele já era grandinho, já tinha 23 anos. Então ele é bem aquele japonês que cresceu no pós-guerra com o máximo de falta de tudo o que a gente possa imaginar na vida dele. Tem poucas histórias que ele contou pra gente, mas todas as histórias que ele contou são histórias bem trágicas de não ter desde comida nem condições de comprar material nenhum pra escola. Mas em nenhum momento ele deixou de estudar, ele se formou como técnico no Japão e veio bem jovem pro Brasil, já adulto, junto com uma empresa multinacional que estava importando materiais eletroeletrônicos para o Brasil, componentes eletrônicos, na verdade. E aí ele encontra minha mãe, que na verdade é o alicerce da minha vida. Minha mãe, que se chama Tokiko Yamaguchi, mas que é conhecida como tia Tokiko, dona Elisa. Ela é filha de japoneses, ela foi professora primária durante muitos anos e ela, como filha de uma família de japoneses, o pai e a mãe dela são japoneses, ela foi criada num contexto de descendência japonesa um pouco diferente. Porque o meu avô, pai da minha mãe veio para o Brasil antes do início da imigração japonesa. A imigração japonesa para o Brasil começou em 1908 e ele veio cerca de quatro, cinco anos antes. O pai dela veio como órfão, trazido por uma igreja pro Brasil, um barco cheio de portugueses, todas as crianças morreram, os padres morreram, todo mundo morreu, veio aquele menininho japa pro Brasil e ele é criado no Brasil por uma família de portugueses sem filhos no Rio de Janeiro, tudo isso antes da imigração formal iniciar. Então ele é essa criança que vem do Japão numa situação super precária, mas é educada por um casal de portugueses, se forma no Colégio Pedro II, super tradicional no Rio de Janeiro, e ele decide que tem que conhecer, ele lembrava que tinha um irmão no Japão. Ele vai pro Japão, consegue localizar o irmão, traz o irmão e a família do irmão pro Brasil. E essa figura, que é uma figura que falava português, falava japonês, era o pai da minha mãe e teve cinco filhos aqui no Brasil. Minha mãe era caçula e não conheceu meu avô e isso ficou marcado na vida dela e gerou uma descendente japonesa esquisita porque o prato típico da minha família é uma bacalhoada portuguesa gigante, cheia de azeite, azeitona, cebola. E esse é o prato da minha família porque minha mãe aprendeu isso com a minha avó, casada com meu avô, porque ele tinha essas tradições dessa família portuguesa que o criou no Rio de Janeiro. Então minha mãe virou essa coisa meio estranha, que é uma influência um pouco dessa combinação de várias culturas e que como personagem central da minha história foi me inspirando e, na verdade, sempre me ensinando a conhecer histórias diferentes, lugares diferentes, culturas as mais diversas possíveis.

P/1 – Você estava falando do seu avô, então ele era uma grande figura pra família.

R – Ele era uma grande figura. O meu avô era essa figura que tinha muita história por trás dele. Como minha mãe não o conheceu porque quando ela nasceu ele já estava com tuberculose, a doença da época, ele morreu super cedo e ela não conheceu e não conviveu com ele. Então ela cresceu com as histórias que a minha avó, mãe dela, contava a respeito do pai dela, do costume que ele tinha de chegar em casa e abrir O Estado de São Paulo e ler. Da carteira de motorista, que ele tinha uma baratinha na década de 20, 30 e ele tinha lá aquele carro. E era um japonês que sabia falar fluentemente português, não existia isso no Brasil, andava de carro, tinha carteira de motorista e que ajudava todo mundo que precisava fazer uma tradução de japonês pra português, de português pra japonês, lá ia o seu Kato, o meu avô, Mutsuo Kato, fazer essa tradução. E essa figura que é uma figura que tinha milhões de histórias e ele era uma pessoa muito respeitada, acabou criando relações que depois foram os casamentos das filhas, que o filho e as filhas que ele teve acabaram se casando com pessoas que respeitavam muito a figura dele, a presença dele. A casa era uma casa ocidental, era uma casa que tinha cadeira de balanço. E essas figuras todas, essas histórias todas que vão sendo contadas pra minha mãe, minha mãe cresceu com essas histórias e depois foi contando pra gente, com essa admiração muito grande pela figura dele. E de ser uma pessoa completamente bondosa, muito generosa com todo mundo, ajudava todo mundo que ele podia. Claro que depois que ele faleceu, uma senhora viúva com cinco filhos, a minha mãe e mais quatro irmãos, passaram por muita necessidade. Foram pra lavoura, meus tios foram trabalhar em lavoura de algodão, de café, passaram por todas as histórias que todos os imigrantes japoneses passaram aqui em São Paulo, no interior do Estado. Mas tinha essa sementinha desse fascínio pelo conhecimento. Essa imagem do meu avô lendo O Estado de São Paulo, uma cadeira de balanço, uma sala é uma imagem que eu posso falar que é uma das imagens que são emblemáticas na minha vida. Depois a minha mãe crescendo e sendo a caçula da casa e todos os primos, todos os irmãos, cunhados ajudando a custear o estudo dela, e ela estudando, estudando, estudando e querendo saber cada vez mais, é uma outra figura emblemática da minha vida. E essas conexões se fazem até que ela decide dar o meu nome, que é de onde vem a minha história que é por que ela resolveu me chamar de Gabriela? Porque na escola onde ela estudava, ela tinha fascínio por estudar, uma das professoras freiras, todo colégio na época tinha freiras, que ela adorava dar aula sobre a Gabriela Mistral e falava o quanto a Gabriela Mistral era uma mulher daquele início do século que estava revolucionando. Uma poetisa chilena, tinha ganhado um Nobel de Literatura, tinha uma atuação como professora, atuação política, teve uma participação também com textos sociais e políticos, mas antes de mais nada era uma grande poetisa que representava um país que era o Chile. Então dessa mulher que era a Gabriela Mistral, essa poetisa, das poesias da Gabriela Mistral, minha mãe se apaixonou por uma poesia dela que é Ode a uma Mestra, que era uma poesia dela bem famosa, e ela resolveu me chamar de Gabriela. Então daí é que vem essas conexões que depois eu vou percebendo que todas elas se conectam. É esse fascínio pelo conhecimento, é o fascínio pela palavra, é o fascínio por essa inspiração, uma inspiração subelevada, uma inspiração que realmente nos faz nos sentirmos mais humanos, mais úteis, mais inspirados em relação à vida como um todo.

P/1 – Você lembra desse poema, como ele é?

R – Eu não lembro trechos, eu até trouxe o livro porque eu fiquei imaginando: “Acho que era legal se eu falasse”. Eu não lembro exatamente trechos da poesia (risos), mas eu lembro que era uma poesia que minha mãe gostava muito de ler e ela tinha em espanhol e em português. Anos mais tarde, quando eu pude fazer uma das minhas primeiras viagens internacionais eu fui para o Chile para comprar todos os livros que eu achei da Gabriela Mistral (risos), clássico e trouxe pra minha mãe, trouxe pra casa, eu tenho vários.

P/1 – E mudando um pouco de lado agora, você estava falando do seu pai e das suas histórias um pouco mais sofridas. Tem alguma história que ele te contou dessa vida dura que ele teve pós-guerra que te marcou, alguma coisa mais emblemática, assim como você estava falando do seu avô, um contraponto?

R – O meu pai sempre foi uma pessoa muito dura e austera. Ele é de uma geração no Japão que como sofreu muito, então tem uma série de... é uma geração muito pragmática, muito prática e muitas vezes também muito dura no jeito de falar, no jeito de se comunicar. Eu não tenho lembrança, por exemplo, do meu pai pegando nenhum dos filhos no colo, não tinha nenhum tipo de contato físico, não tinha nenhum tipo de relacionamento mais afetivo porque era o perfil dele. Mas os poucos momentos que ele conseguia se soltar um pouco mais ou contar uma história ou outra, do lado de uma cerveja, no meio de um jantar. Eu lembro de algumas histórias que ele contava. Primeiro de criança mesmo, de não ter condições nenhuma de ir pra escola, de passar fome. Tem uma figura nesse cenário do que se comia no pós-guerra no Japão que é você ter o arroz mesmo era muito difícil e quando você tinha, você não tinha com o que comer. E o missô, que é a pasta de soja fermentada e que é usada pra fazer o missoshiro e uma série de outras refeições e pratos bem típicos japoneses, era difícil porque ninguém tinha acesso. Então você comia praticamente, quando muito, arroz puro, quando muito se tiver com o shoyu só, que é um molho de soja também fermentado, só pra dar o gosto, mas com pouquíssimo acesso de fato a uma alimentação maior, mais completa. Mas uma das histórias que mais me marcou em relação à história do meu pai é que ele como filho mais novo e a mãe dele ficou sozinha em casa. O meu avô paterno no Japão estava na guerra, Primeira Guerra Mundial, então ele estava fora de casa, não tinha ninguém que pudesse cuidar da família, minha avó então tinha um, dois, três, quatro filhos, teve o quarto filho sozinha e tinha que dar algum jeito de sobreviver. E nessas circunstâncias ela virou uma prostituta, entre outras situações que ela viveu no Japão pra conseguir sobreviver e dar vida pros filhos. E estava numa situação onde as mulheres estavam sozinhas, bem típico de guerra. E quando o meu avô volta machucado da guerra ele descobre, aquela cena clássica de: “Você não conseguiu se virar, mas você não teve honra” e colocou a minha avó pra fora de casa. Essa minha avó que de fato é a mãe do meu pai, ela ficou... (emocionada). Essa minha avó saiu de casa e a minha tia mais velha ficou com ela. E aí ela morreu super rápido porque todo mundo ficava doente muito rápido na época. Meu avô casou de novo, acabou de criar os irmãos. Mas essa situação de que o que você faz durante uma guerra? Você se vira. E essa minha avó é quem sempre meu pai se lembra quando ele olha pra mim. Porque ele sabe que eu também me viro, uma pessoa que se vira pra fazer tudo o que gosta, ou que tem uma opinião muito forte e tudo o mais, o meu pai olha pra mim e lembra da avó, da mãe dele. Então ele passou a vida inteira dele preocupado: “Ai, o que a Gabriela vai fazer? O que a Sayuri vai fazer? Ela vai fazer uma besteira na vida”. Porque ele tinha isso na cabeça. Era uma situação de guerra, as pessoas sabiam que isso acontecia, mas nunca foi uma história não falada. E essa minha tia que é a irmã mais velha do meu pai, que faleceu recentemente, foi quem saiu de casa também super pequenininha e ficou cuidando da minha avó até ela falecer. E toda essa parte da família do meu pai continuou no Japão. Essa minha tia mais velha faleceu e todos eles estão lá. E meu pai veio sozinho pro Brasil. Então ele é uma pessoa que foi criada por um pai também soldado, super austera, uma pessoa muito crua, com pouco acesso à cultura, mas com todas as regras austeras que a sociedade japonesa tem e veio para o Brasil e pra aprender a falar português conheceu a minha mãe. Eu falei que eles se conheceram e casaram e tiveram muitos filhos, foram cinco filhos também.

P/1 – Como que é? Você tem alguma história de como eles se conheceram?

R – Ele veio para o Brasil bem novo, então o grupo de japoneses que estava vindo pro Brasil na época tinha várias empresas japonesas que estavam vindo pra cá por conta dos componentes eletrônicos, era justamente a recuperação da economia japonesa e eles mandavam equipamentos de navio para o Brasil. E aí o meu pai veio pro Brasil pra na verdade acompanhar o maquinário no Brasil, fez a viagem completa, veio em cima das máquinas, a gente brinca, pro Brasil. E chegando aqui ele precisou, dentro da comunidade japonesa tinha uma comunidade japonesa aqui em São Paulo, na época minha mãe já estava aqui em São Paulo, ela trabalhava num banco e ela queria estudar, ela queria ter feito faculdade e não pôde fazer e ela tinha feito colégio, o curso pra dar aula.

P/1 – Magistério.

R – O equivalente ao magistério. E ela estava trabalhando no banco e se propôs então, nessa colônia japonesa como a gente fala, todos os japoneses se conheciam, conviviam no bairro da Liberdade mesmo, lugares clássicos e nessa convivência minha mãe começou a dar aula pro meu pai, de português. E minha mãe sempre foi uma pessoa que leu muito, uma pessoa muito culta. E minha mãe era linda, linda, magérrima, eu acho o máximo as fotos da minha mãe super novinha. E o meu pai é um tipão também, ele tinha vindo do Japão para o Brasil, a gente acha que ele tinha uma noiva lá, mas ele não contou pra ninguém nunca, trouxe umas fotos super galãs pro Brasil e ele ficava dando um, moço galã, minha mãe era super bonita, eles começaram então a namorar, a conviver e eles ficaram juntos pouco tempo depois. Eles casaram super cedo e daí nasceram meus irmãos todos que são muitos (risos). Eu sempre falo porque minha mãe queria ter cinco filhos e ela teve cinco filhos. Eu falo: “Gente, mãe, que mãe louca”. Mas acho que foi isso, dessa época de colônia, de convivência e dessa história toda da convivência na colônia japonesa, muitos amigos japoneses do meu pai que eu me lembro desde que eu me conheço por gente. Então se falava muito japonês na minha casa, as refeições e desde que eu me conheço por gente a mesa é posta pelo meu pai com os pratos do jeito como se coloca no Japão, idêntico. E a preparação dos pratos, o jeito como se cozinha, tem que ser muito fiel ao jeito como se faz no Japão. Então desde que eu me conheço por gente o Japão está na minha casa e o Japão está no jeito como as pessoas se comportam, então é uma coisa que pra mim, anos mais tarde eu fui perceber o quanto que era importante, e até de certa maneira pesada pra mim, meu pai nunca falou muito em casa, mesmo o pouco português que ele falava, mas ele nunca dirigia as palavras aos filhos. Mas todo mundo em casa tinha uma função, ninguém deixava de ter trabalho. A minha função era limpar a sala. A minha função era quando meu pai chegasse eu montava pra ele o copo de whisky. Meu pai quando chegava em casa, ele não dirigia a palavra pra nenhum filho, mas a gente sabia exatamente o que tinha que ser feito pra colocar a janta pra ele. Se ele não gostava de alguma coisa ele não falava nada, sei lá o que ele fazia, se ele mexia a sobrancelha, que eu não tenho nem a lembrança de fato como era essa comunicação completamente não verbal. Ele se mexia, tipo, tem alguma coisa errada e já iam lá os filhos arrumarem, minha mãe já sabia também que tinha alguma coisa a fazer. E o quanto que essa comunicação não-verbal do meu pai contrapõe com o quanto a minha mãe é essa mãe japa pseudo-italiana que mexe muito as mãos que nem eu, que fala pra caramba, que conhece o bairro inteiro. E foram essas duas presenças, silêncio super comunicador do meu pai, não é que ele não se comunicava, eu sabia exatamente o que ele queria. E o quanto minha mãe sempre foi mais o lado de falar, de cantar, tal.

P/1 – Você falou dos seus irmãos, quantos são os seus irmãos?

R – Eu tenho quatro irmãos, eu sou a mais nova das meninas, então eu tenho irmão, irmã, irmã e eu. O Marcos, a Monalisa, Angélica, eu e o meu irmão mais novo que é o Luís. Nós cinco crescemos muito juntos, mas principalmente nós quatro menorzinhos. O meu irmão mais velho, que é o Marcos, sempre foi o primogênito homem, tal e tal, e por algum motivo por conta dessa história eu acho que ele foi sempre o menino que saía pra fora de casa. Então ele tinha amigos na rua e nós quatro menores, e era o bando, a gente não saía de casa nunca, bicho do mato total. Chegava alguém no portão ia todo mundo pro fundo da casa, pro quintal, todo mundo escondido, não queria ver ninguém e só brincava entre a gente. Brinquei pouquíssimo com primo, amigo de rua, nunca tive isso, só tive realmente essa convivência mais com meus irmãos. E não era nem porque minha mãe impedia ou porque eu tinha cuidado, minha mãe trabalhava como professora, era porque a gente ficava mesmo sempre juntos. E eu tenho essa lembrança de ter brincado muito com meus irmãos. De todas as coisas possíveis e imagináveis. E todas as brincadeiras que a gente fez com eles tinham muita invenção, coisa que a gente não tinha dinheiro pra comprar brinquedo, ninguém comprava coisas no seu aniversário, ninguém ganhava presente de aniversário, não tinha isso. Mas a gente inventava muito, brincava muito, usava o pouco que a gente tinha que era a casa, que dava graças a Deus que tinha a casa, tinha comida, pra poder fazer toda a brincadeira no quintal. Então era uma convivência bem natural (risos). Bem divertida.

P/1 – E que tipo de brincadeira vocês faziam?

R – A gente brincava muito no quintal, muito com folha, com árvore, com as coisas que a gente tinha lá. Uma das brincadeiras que a gente mais gostava era brincar de detetive porque a gente conseguia apagar a luz da casa inteirinha e aí a minha mãe, coitada, descobria só quando chegava em casa a zona que ficava, mas a gente conseguia transformar a casa inteirinha em campo minado. Eram quartos, a gente sempre teve um quarto para todos os filhos, apaga todas as luzes da casa, transforma aquilo em outro universo, brinca com lanterna, brinca pela casa e descobre as coisas que estão lá. E tinha que colocar as armadilhas pra todo mundo. E a nossa brincadeira durava horas, às vezes durava dias. A instalação que a gente fazia daquela cidade naquele quarto tinha que durar até o dia seguinte. Então não chega ninguém perto. Vai pra escola, volta, continua a brincadeira. E eram as coisas que a gente tinha pra brincar. Lanterna já era o máximo, poder brincar com o mínimo de luz. E de pequena eu lembro de pelo menos uma vez por semana a luz de casa acabava. Era uma outra época, a gente morava na Zona Leste de São Paulo, então eram sempre casas alugadas, a gente não tinha casa própria. Mas a luz acabava. Então a gente tinha essa lembrança de: “Não tem luz, o que a gente faz agora?” “Vamos brincar”, aí brinca de outras coisas. Então ter vela em casa, a gaveta da vela, saber, tateando no escuro onde é que está o fósforo e onde é que está a vela pra encontrar a vela são coisas das casas que eu tenho a maior memória de lembrar que elas existiam, que elas estavam lá pertinho.

P/1 – Você falou que era na Zona Leste, onde era a casa que vocês moravam?

R – A casa que eu mais lembro já era na Cidade Patriarca, bem pertinho de onde é hoje a Estação Guilhermina-Esperança. Era um bairro super afastado, não tinha metrô, dava pra pegar um ônibus pra ir até a Penha e olhe lá, ou pegar um ônibus até o centro de São Paulo. Então na Cidade Patriarca, na Zona Leste era essa sensação de morar no campo em São Paulo, né? Morar num lugar super afastado, simples, não tinha nenhum prédio, nenhum, nem predinho de três andares não tinha. Um supermercado, que a gente sabia quem era dono, uma farmácia, seu Lopes, eu sabia quem era o dono da farmácia e acabou, o resto era feira de rua, um clima de cidade do interior mesmo.

P/1 – E como que era o bairro na época? Você estava falando um pouco dessas figuras, conheço o farmacêutico, conheço ali. As ruas eram iluminas? Vocês vinham muito pra cidade também com seus pais, como que era essa?

R – Dinâmica. A gente não vinha muito pro centro com meus pais, a gente teve uma convivência mais com eles de alguns períodos da nossa infância o meu pai pegava a família inteira, colocava num carro que eu achava o milagre da fé, cinco filhos e mais a mãe e mais o pai dentro de um carro e a gente vinha no centro, na Liberdade, porque tinha o cinema japonês, que hoje é o Cine Joia, na época era o cinema da colônia japonesa. Vários filmes vinham em película do Japão pra São Paulo e a comunidade inteirinha vinha assistir e vinham os desenhos infantis japoneses. E que uma das coisas que eu tive na minha infância é que minha mãe não ensinou japonês pra nós, de pequenos. Meu pai não, mas minha mãe, como era filha de primeira geração, ela sofreu muito na escola primária porque ela falava só japonês e quando ela foi alfabetizada ela sofreu muito, então ela achava que a gente não deveria ser alfabetizado em duas línguas. Então a gente só falava português em casa, mas a gente ia pra Liberdade assistir àquele filme japonês, uns desenhosinhos japoneses. A gente achava o máximo, a gente almoçava na Liberdade, via aquela rua, a Liberdade com todas as lanternas, já tinha aquela cara de Liberdade. Eu lembro até hoje onde era o restaurante que a gente comia os pratos bem típicos já da adaptação da gastronomia japonesa pro Brasil. E dessas idas e vindas, que foi um período específico da minha infância que foi super marcante, os outros momentos não houve tanto essa locomoção, essa dinâmica. Fiquei muito tempo direto na Zona Leste mesmo, estudei lá, no meu período até o colegial. E o bairro, como é um bairro mais simples, mais distante, tudo se fazia a pé, então a gente ia a pé pra todos os lugares. E o mais engraçado é que o polo da cultura do bairro e das ruas que eu convivi era a banca de jornal, que é uma coisa que até há pouco tempo São Paulo, as cidades do Brasil na verdade tinham isso, a banca do jornal era o lugar onde vinha coleção de livros brasileiros, de LPs, vinha disquinhos de histórias infantis. E minha mãe colecionava aquelas coleções da Abril Cultural, Grandes Nomes da MPB, os LPs e tudo o mais. E aquela banca era a fonte de todos os recursos de acesso a essas informações, era realmente uma época que era tudo lá. E o Barbosa, que era dono da banca, que era que ficava lá e cuidava da banca, era uma figura que a gente conviveu a infância inteirinha, era o cara que fazia todos os lançamentos. Quer saber da última novidade? Vai falar com o Barbosa. E a gente ia lá pra banca do jornal. Então eu cresci com essa relação com o jornaleiro, com a banca do jornal, com saber as coisas a respeito da cultura e de tudo o que eu achava mais legal na época crescendo mesmo, a partir dessa coleções, dos discos e um pouco menos do rádio. Mas as coleções de Disquinho, gente, era o máximo.

P/1 – Teve alguma coisa que você esperava muito pra ir na banca, de ficar ansiosa: “Mãe, mãe, mãe”...

R - Tinha aquela Coleção Disquinho, que era a coisa mais legal do mundo porque os discos além de tudo eram coloridos, aquela resina colorida, o disco em si era colorido. A capas eram bem feitas, um caderno, super bonitas. Então era uma das poucas coisas que a gente ficava um pouco no pé da minha mãe pra sempre comprar, sempre ter acesso. E esse costume de ouvir música de criança, que eram histórias contadas, histórias musicadas e acabaram ficando comigo pra sempre. A minha paixão por música, eu adoro música de todos os tipos. E esse contato, essa necessidade de ter música em todos os momentos da vida vem dessa época. Eu lembro do primeiro disco que a minha mãe trouxe do Chico Buarque em casa. Eu tenho memória nítida da minha tia, que é bem mais velha do que a minha mãe, ficar assim: “Mas que Chico Buarque é esse? Cantando música sobre arroz com feijão, quem canta arroz com feijão?” (risos). Era o disco Construção. E a minha mãe tinha adorado e tinha o disco em casa e a gente ouvia. E a gente morria de medo das músicas do Chico Buarque (risos) por causa do ritmo e tudo o mais, mas a gente foi aprendendo a entender o que eram as musicalidades diferentes, os ritmos diferentes, começar a ter também muito orgulho disso. E eram aquelas vitrolas super antigas, aí aquela coisa: “Quem é que vai mexer na tomada?”, só eu podia porque meu irmão mais novo, que é dois anos mais novo só que eu, meu irmão mais novo não podia, quem mexe em tomada sou eu, minha irmã mais velha, que é aquela coisa de cuidado com a energia, cuidado com o jeito como a gente tem as coisas em casa. Quem é que pode mexer? Pode mexer quem é promovido à criança mais velha. E eu estava sendo promovida, em vez de ser a mais nova das filhas estava sendo promovida à criança mais velha e eu podia meio que mexer e cuidar dessas coisas e ter esse contato.

P/1 – E fechando esse bloco de casa, infância, como era essa relação entre uma cultura mais tradicional japonesa e essa coisa mais expansiva, bacalhoada? Como era isso no dia a dia?

R – Foi fácil no nosso dia a dia escolher pra qual caminho, conscientemente, racionalmente, eu queria ir. Então entre uma cultura extremamente austera, não verbal, não comunicativa, não esterilizada, que meu pai representava em casa e a minha mãe, com influências da cultura portuguesa do pai dela, que a minha avó passou, da educação no meio daqueles frades italianos comendo macarronada. E o jeito como ela sempre teve de conseguir por meio de leitura e de artes encontrar o caminho dela, foi muito fácil pra mim olhando de um lado e do outro, optar por um caminho. E eu optei pelo caminho da minha mãe claramente. Então racionalmente eu olhava o que eu quero, o meu modelo e a minha base vai ser essa cultura mais expansiva, vai ser essa cultura mais da descoberta, esse jeito da minha mãe de ser, de fazer e de ir atrás. Então a figura da minha mãe que na época era professora primária, ia pra escola, trabalhava, se virava pra conseguir criar os filhos, se virava pra conseguir ter as coisas em casa. Foi minha mãe que economizou pra colocar o primeiro telefone em casa. Foi minha mãe que trabalhou e colocou os móveis dentro da minha casa. Então é uma mulher que fazia, uma mulher forte, então pra mim é muito claro que era esse o caminho. E o fascínio, claro, entre uma história e outra, tinha um fascínio muito maior com a minha mãe porque eu conversava com ela, então ela me contava as coisas, me contava os objetos, mostrava os objetos, o tio e as tias que eu tinha na época, o contato que minha mãe tinha com elas também era muito desse relato. Mas o que ficava de toda essa história e da combinação do não verbal e da minha mãe japa louca italiana/portuguesa é a necessidade, a coisa mais importante era ser diferente. A coisa mais importante é encontrar no que eu poderia ser diferente e me destacar ou contribuir da melhor maneira possível. Então isso estava muito claro, que precisava achar alguma maneira de ter relevância, ter destaque. E a palavra pra mim na época era: “Eu preciso achar uma maneira de ser diferente, eu não posso ser mais do mesmo. Eu não posso ser só mais uma. E pra isso eu vou precisar estudar muito, vou precisar me dedicar muito”. Então dessa combinação ficou: eu quero ser diferente. E essa frase ficou durante muito tempo da minha juventude, na minha escolha de profissão, de tudo, foi a frase que ficou ecoando: o que eu posso fazer pra ser diferente. É isso.

P/1 – Vou voltar um pouquinho ainda. Você falou que você sempre estudou lá na Zona Leste, etc. Como que foi a escola? Primeiro dia, como é que era esse primeiro contato com a escola.

R – Como eu cresci junto com meus irmãos praticamente como bicho do mato e nessa coisa do bicho do mato a gente conhece muito bem os bichos com quem você convive, os poucos bichos, que eram todos os meus irmãos e os outros bichos que tinham lá, tinha galinha, tinha um monte de coisa. Pra ir pra escola pra mim foi um exercício de aceitação. Eu tinha dificuldade de ver que as outras crianças não tinham a educação que eu tinha, que elas não se comportavam, não se preocupavam, não tinham cuidado com as coisas da mesma maneira que eu tinha. Pra mim sempre foi uma coisa: “Por que elas são desse jeito, elas são descuidadas, enquanto que em casa esse é o nosso jeito de ser?”. Do contato inicial mesmo com as primeiras escolas, isso desde o prezinho que tinha na época até mais tarde, sempre me causou uma sensação muito de estranhamento, de não pertencimento. Então, clássico momento, todo descendente de japonês passou que era: “Ah, você tem que se vestir de japonês na festinha de não sei o quê da escola”. Festa das Nações, sei lá o que elas inventavam na escola, prezinho ainda, eu fui vestidinha de japonesa, bonitinha, tal. Minha mãe colocou um quimoninho, ficou super fofo. E o que acontece quando eu estou lá na escola? Uma mãe de uma outra criança me vê lá japinha pronta, típica, tradicionalzinha, tudo certinho, o quimono era emprestado de uma senhora japonesa amiga da minha mãe: “Ah, eu vou te maquiar!”, e inventa de me maquiar e faz uma sombra azul nada a ver na criança, em mim. E até hoje eu tenho as fotos desse dia que eu fico pensando: “O que essa mãe estava pensando que fez uma sombra azul nada a ver, nada a ver”. Aí ficava sempre uma sensação de eu não pertenço muito bem a essa história toda aqui, não. Esses não são meus amigos, amigos. O que me importava no comecinho da minha história de escola era muito mais a minha família, então eu queria voltar logo pra casa, brincar com os bichos, com meus cachorros e olhe lá. Depois eu fui, entre meus irmãos, eu não passei por escola pública, eu fui pra um colégio particular na Zona Leste, na Vila Matilde, colégio de freiras, daqueles colégios que tem dez classes em cada manhã, cada tarde, cada série, gigante, enorme. E aí já era, identidade já era, aquela criançada, recreio com aqueles barulhos infinitos e foi nessa época que o meu jeito, digamos, eu era muito bagunceira, acho que era a palavra da época: “Ah, Fulano é bagunceiro”. Até a primeira série eu era muito bagunceira e a professora me detestava porque eu era da turma do fundão. Eu era alta já, japa alta, eu tinha uma amiga negra que era da minha classe e ficava andando com os meninos. E eu era a bagunceira da classe, ficava eu, essa minha outra amiga que é dupla parada dura. E dessa convivência e dessa bagunça toda, a professora, que eu nem lembro o nome graças a Deus, da minha primeira série fez umas coisas que eu me lembro muito dessa época que ela fazia humilhação pública de alunos diante de todos os alunos, clássico. Bota todo mundo que está bagunçando na frente da classe. E ela pegou meu caderno, aqueles cadernos encapados com papel espelho e riscou o caderno inteirinho com caneta vermelha falando que estava tudo errado, ela nem viu, nem sei se ela tinha corrigido porque não tinha mérito nenhum o trabalho que estava no caderno. Ela falar que porque vocês eram bagunceiros, vocês todos estão errados. E riscou. E eu lembro da caneta vermelha dela acabando com meu caderno que estava encapado, minha mãe tinha encapado, eu tinha encapado, tal. E eu fiquei: “Como assim”. E tinha uma pessoa na classe que era a mais inteligente porque era completamente o jeito como as pessoas falavam: “Fulano é sensacional, Fulano é ótimo. E vocês, todo o resto, que não fazem igual, não são legais”. E eu lembro desse dia, que foi o dia que eu decidi: “Ah, é? Então tá, mudou. Eu vou ser essa outra pessoa”. Aí comecei a estudar, fiquei muda, calada. Não deu certo o meu plano, mas voltei praquela carreirinha japa tradicional, umas das primeiras da classe, ganhou medalhinha, lá lá lá. Nunca fui a primeira, primeira sempre, estava sempre entre as melhores da classe, mas eu tomei a decisão e falei: “Tá bom, é isso que eu vou ser”. Aí no segundo ano já era: “Ah, legal”, ia super bem em todas as notas, bem comportada, lalala, boa menina, tal. E aí mudei, virei pessoa inteligente. Adotei o estereótipo de japa inteligente (risos).

P/1 – Teve alguma professora, algum professor que te marcou muito nesse período escolar?

R – Teve. Teve uma professora, que aí foi a professora do segundo ano, que foi uma professora que ela tinha um jeito de dar aula, ao contrário das primeiras professoras que eu tinha tido, muito amoroso. E era uma professora que quando via que tinha algum tipo de potencial, ou que tinha algum interesse por parte da criança, ela estimulava. Então na época eu adorava escrever, adorava ler e achava que eu ia ser poetisa porque meu nome Gabriel Mistral, lalala, ficava pensando na minha mãe falando, então gostava de escrever. E comecei a fazer caderno de poesia, clássico da época, e achava que quando crescesse ia ser professora. Essa professora que era a tia Solange, a tia Solange era filha do inspetor da escola, do colégio. E ela teve esse contato de conseguir falar: “Se você quer mais, se você quer isso, você tem que ir atrás”. Não vai vir aqui da escola só, ou mesmo sua família. Você vai ter que buscar outras, vai ter que pesquisar muito mais, você vai ter que ler muito mais, vai ter que estudar muito mais pra poder ser essa pessoa que você está imaginando que um dia você queira ser. E dessa relação mais amorosa com essa professora eu consegui um pouco me desvincular e comecei a procurar um pouco mais o que eu queria dessa história toda. E foi um marco porque depois do primário, pro ginásio pra sempre, eu encontrei o meu caminho. Eu sempre fui bagunceira, falei demais, então eu ajudava, no ginásio, por exemplo, como eu ia bem em algumas matérias ajudava os outros amigos da minha classe, então eu me dava bem, sempre me dei bem com todas as turmas. Me dava bem com o pessoal que não gostava de se relacionar muito porque queriam estudar mais, mas eu me dava bem também com as pessoas que estavam um pouco mais “não estou nem aí”. E ajudava ao longo do ginásio principalmente, eu ajudava muito os meus amigos que iam mal na escola e que tinham dificuldade em Matemática, em Inglês, em Português, a estudar as matérias. Então eles vinham na minha casa, eu dava aula meio particular pra todo mundo. E eu lembro quando eu me formei nesse colégio na oitava série tinha um ambiente já de muito obrigado, de muito agradecimento desses meus amigos pra mim e desse relacionamento com eles por ter ajudado todo mundo a estudar, por ter ajudado todo mundo a... ter ajudado, na verdade era esse jeito, era essa a palavra.

P/1 – E você falou do ginásio, depois vem o colégio, quando vem a entrada na adolescência e como que é, o que muda em relação à infância?

R – Eu acho que da saída de um colégio, que é um colégio mediano, e na entrada numa escola um pouco mais forte, como a gente falava na época, é uma época que todo mundo falava aqui em São Paulo: “Ah, o Bandeirantes é o melhor colégio” e estava começando uma escola na Zona Leste de São Paulo no Carrão, no Tatuapé, que era um colégio dos padres agostinianos e que tinha a intenção também de ser um colégio forte na Zona Leste. E a minha mãe tinha conseguido colocar meu irmão mais velho lá, minha outra irmã e aí eu fui também pra esse colégio, meu irmão mais novo também. E nesse colégio os professores eram sensacionais, de Exatas e de Biológicas. Humanas era mais difícil, eram professores bem medianos. Mas nesse colégio, nessa entrada de educação já na entrada de adolescência também, eu consegui encontrar referências pra conseguir fazer esse estudo adicional que eu sempre quis ter. Ao mesmo tempo, estudando Matemática mais, eu tinha participado de uma Olimpíada de Matemática no ginásio com uma professora super legal, professora Velma no meu colégio, no ginásio, e vi como eram as olimpíadas de Matemática aqui em São Paulo. Eu lembro de ter ido no Palácio dos Bandeirantes, receber medalhinha de participação. E Matemática é Ciência, conhecimento, poxa, o reconhecimento pelo esforço do estudo. E o que você vai ser quando crescer eu não fazia a menor ideia. Mas nesse começo de entrada na adolescência estava começando a ficar um pouco mais claro que eu é que tinha que correr atrás das coisas que eu queria. Então eu estava estudando bastante, ia muito melhor em Exatas porque tinha bons professores de Física, ótimos professores de Matemática, os melhores do mundo, eu realmente fiquei super encantada e dedicada. Mas a minha vida era 100% estudar, num compromisso muito grande de ter visto meus irmãos mais velhos também, meu irmão mais velho e minha irmã mais velha acima de mim, entrarem e serem destaques. Então meu irmão era roqueiro, era heavy metal, cabelo comprido, japa estranhíssimo, tal, mas ele tinha entrado na Poli, direto, sem cursinho, aquelas coisas – na verdade ele fez cursinho, mas tinha entrado na Poli. “Ah, estou na USP, então tudo bem”, apesar dele ser heavy metal, roqueiro, ele entrou na USP. Minha irmã acima de mim primeira do colégio, entrou em Medicina, no ITA e entrou no primeiro, segundo e terceiro. Então eu entrei no colégio já sabendo que eu ia precisar fazer o processo completo. No primeiro ano do colegial eu prestei Letras, entrei, no segundo prestei Física e entrei e no terceiro colegial eu tinha que decidir o que fazer. E eis que no meio dessa bagunça toda a professora de Literatura, a Yoshie Barreirinhas, tinha feito doutorado sobre Menotti del Picchia. Ela é uma figura super humilde, super simples e ela falou: “Vamos fazer uma semana de Artes aqui no colégio”. Quem é a louca que vai lá e ajuda a professora a fazer? Eu. E aí que eu resolvo fazer? Vamos levar os jovens para o teatro, afinal de contas o teatro. E foi nessa época que eu comecei a frequentar muito teatro, eu estava indo bastante já por conta dos meus irmãos, que eles gostavam muito de alguns projetos que já existiam na época e conheci um projeto chamado Maioridade 68, do Francisco Medeiros que foi durante muito tempo depois diretor do Sesc. E que ele conduzia um projeto sobre o resgate da ditadura militar no Teatro Eugênio Kusnet. E tinha todo essa força de um lugar, que é o Teatro Eugênio Kusnet, no centro da cidade, é esse prédio onde os melhores atores do nosso teatro, os melhores atores do nosso cinema tinham passado. E tinha um grupo, o grupo do Projeto Maioridade 68 resgatando essa história da ditadura fazendo peças de teatro pra todo mundo. E eu assisti uma vez e achei o máximo e aí comecei a organizar e levar os estudantes do meu colégio pra fazer excursões e eu tenho a lembrança de, imagina, no começo eu tinha 13, 14 anos, explicando pros meus amigos de colégio como é que fazia pra colocar o tíquete de metrô porque eles nunca tinham andado de metrô na vida, porque era uma classe média da Zona Leste que não estava aí com isso, os pais levavam de carro pra cima e pra baixo e não sabiam andar de ônibus e metrô. E as excursões que eu fazia com os alunos era nesse naipe: “Gente, vamos aprender a pagar o tíquete do metrô, vamos aprender a andar de ônibus. Você está chegando no centro, para de ficar com cara de abobado, vamos lá pro teatro todo mundo junto”. Assisti a peça milhões de vezes, conheci todo mundo do projeto e aí achava que eu queria ser atriz, pronto, mudou completamente a história (risos) e fiquei durante dois anos em contato muito grande com esse grupo de teatro que depois fez um outro projeto chamado Homeless, dedicado aos moradores de rua do centro de São Paulo. E nessas idas e vindas e olhando tudo o que realmente era uma luz enorme na minha vida que era: “Pô, o que o teatro, o que a arte, que é uma coisa que eu adorava, que era dança, poderiam trazer de mudança na minha vida”. Esse foi o começo da minha adolescência, de uma super indecisão, se eu ia para um lugar mais acadêmico, mais científico, mais exatas, mais vou fazer todos os polinômios darem certo. E eu estudava muito Exatas. Ou se eu agarrava uma paixão gigante que era essa paixão pelo teatro, de estudar essas coisas, de conhecer essas pessoas, essas figuras fascinantes. Eu lembro que meus primos japas ficavam todos assim: “Mas Gabi, você está andando com esse povo do teatro? Você vai ser presa. Você vai em bar com esse povo” “Não, eles são super legais” “Não, eles não são super legais” (risos). E ficava essa coisa meio das influências. No final das contas dessa entrada e dessas decisões todas, primeiro teve a revolta do diretor do colégio, que era um padre, padre Conde, ele está lá até hoje. O padre Conde me chamou pra conversar pra falar o seguinte: “Seu irmão entrou na Poli, sua irmã entrou na Medicina na USP, dois alunos exemplares. Você está, tipo, estragando a sua vida. O que você está fazendo? E não é pra cá, não é pra essa escola. Nessa escola não tem essa história de Artes. Nessa escola, não é pra isso que vocês estudam aqui, vocês estudam aqui pra entrar na USP. Melhor ainda se for no ITA, mas é pra entrar na USP”. Eu estava pensando em fazer Letras, queria estudar Literatura: “Isso não é curso”. Então se eu pensasse qualquer alternativa que fosse de Humanas ele já ficava super bravo e aí rolou esse estresse com meu diretor, rolou um momento também da hora da verdade da minha mãe que é, então, falando numa boa pra mim: “Gabi, ó, se você quiser fazer Artes, teatro, faz, mas entra primeiro na faculdade. Resolve esse problema”. Por quê? Porque meu pai tinha regra velada não dita e muitas vezes dita que é ou você entra numa universidade pública, ou ninguém vai pagar a universidade pra você, você tem que entrar. Ainda mais porque meu pai pagou o colégio particular pra gente, escolas boas. Então: “Ou você entra numa pública ou não tem faculdade e vai trabalhar”. Ele falou isso pro meu irmão mais velho, tinha esse clima na nossa casa, né? Então é isso, tinha que entrar numa faculdade pública. Aí o meu professor de Geografia, que nem era um professor muito bom de Geografia mas ele ficava: “Ah, que legal, você tem que ficar de movimento estudantil”, não tinha movimento estudantil porque não tinha grêmio na escola. Ele falava assim: “Você gosta de falar, você gosta de discursar, blablabla, por que você não faz Jornalismo?”. E isso ficou na minha cabeça. E eu queria fazer Letras, mas ao mesmo tempo não queria fazer Letras, então precisava entrar num curso que desse o mínimo de status pra família, o mínimo de status pro colégio também, pra todo mundo ficar feliz e Jornalismo era uma das profissões, uma das carreiras mais concorridas na USP na época e tinha a ver com linguagem, que é uma coisa que eu adorava. Cheguei a estudar pra prova da EAD dentro da USP, na Escola de Arte Dramática e acabei desistindo de tudo e fiz então vestibular pra Jornalismo no terceiro ano na USP, aí prestei Letras na Unicamp, fui tentando, na Unesp nem acabei fazendo vestibular. E aí a minha adolescência acaba sendo isso, é um momento que cai a ficha que por mais que eu goste de arte, não necessariamente eu preciso estar dentro do palco. E por mais que eu goste de cultura, de cinema, de dança, não necessariamente eu preciso estar dançando pra ser alguma coisa importante pra sociedade. E fui fazer Jornalismo na USP. Tinha entrado na Unicamp, queria muito estudar na Unicamp, daí eu falei: “Tudo bem, não vou morar fora pra não dar mais gasto pro meu pai” e fui estudar Jornalismo na USP. E aí toda a minha história vira porque eu não tinha fascínio por Jornalismo. A luz da minha vida sempre foram as Artes, eu lembro, eu tenho a memória clara de como eu estudava. Eu estudava no quarto da minha tia que dormia super cedo, então tinha que ficar com uma luz super na minha escravinha estudando mesmo na penumbra e lendo as poesias e lendo os textos e decorando as letras das músicas em inglês que eu queria estudar inglês por meio de letra de música. Então a minha adolescência inteira foi com isso, nessa dedicação super focada no estudo mesmo. Mas o que realmente me fazia ficar feliz e que me deixava super entusiasmada eram as Artes. O Jornalismo foi o meio do caminho pra conseguir trabalhar com Comunicação, com Língua, com a palavra. Entre a dança na expressão corporal, entre a música da música em si, entre todas as expressões que a gente pode ter enquanto seres humanos eu vou escolher a palavra. E eu escolhi a palavra e fui pra Jornalismo.

P/1 – Você estava falando de poesia, música e cinema nessa época da adolescência e acho que depois também. O que você gostava e ainda gosta? Fazer um balanço dessa cultura que você está falando que gosta bastante.

R – No final das contas quando eu achava que era um capítulo da minha vida as Artes, eu acabei carregando essa paixão, mas sempre comendo pelas beiradas, nunca foi o foco da minha atuação, nunca foi o foco da minha vida. Então os poucos anos que eu fiz de dança, meses na verdade que eu fiz de dança clássica quando eu ainda estava no colégio, meu pai, primeira coisa que ele fez: “Que história de dança?”, parou de pagar. Minha mãe queria me ajudar, mas ela viu que não tinha como, não tinha condições financeiras mesmo de pagar, então deixou de lado. Então da lembrança que eu tinha dessa experiência da dança em si eu carreguei essa paixão pela dança muito grande pelos anos que se seguiram. Então eu tenho uma coleção de tíquetes de ingresso de cinema, teatro, dança, que eu tenho até hoje, desde a época que tinha carimbinho escrito a mão até hoje desses impressos. Então eu nunca deixei de frequentar, nunca deixei de ir e achei que ao fazer e ao terminar meu curso de Jornalismo o meu trabalho de conclusão de curso ia ser sobre dança. E fiz algumas optativas no cinema, que estava dentro da Escola de Artes da ECA, como é? Escola de Comunicação e Artes da USP e convivendo com as turmas de cinema, de teatro, pessoal de Música que também estava dentro da USP nunca perdi contato com Artes. Mas nunca foi deixando de ser passando o palco, é como espectadora, é como pessoas que admira, que gosta e que lê. E no final das contas esse repertório cultural é um repertório de conhecimento, um repertório que me dá vocabulário pra fazer análise das mais diversas possíveis hoje dos assuntos mais complicados e cabeludos que eu lido hoje como mudanças climáticas, tem que falar dos impactos ambientais, da sustentabilidade, o meu repertório é esse, da arte, da relação e das conexões. É esse repertório que me ajuda a traduzir um pouco do cientificismo, do quanto do técnico tem que ser falado pra população hoje, é isso que me ajuda. Essa conexão e essa preocupação com o outro vem por meio da arte, né? Durante a faculdade eu fiz uma optativa no Museu de Arte Contemporânea na USP com a Maria Lúcia Pupo e era uma história da contribuição do Bertold Brecht pro teatro. Aí Brecht aqui, algumas teorias sobre a história dele. Mas dessas teorias todas eu consegui colocar em perspectiva: “Quem é você como ator”. E ator não de uma peça de teatro, pessoa que executa a ação, você é responsável por aquilo que você faz. E do outro lado, que é a pessoa que de fato, essa plateia, quem é a plateia? Não tem plateia. Plateia é com quem você se comunica, plateia é com quem você conversa. Então essas conversas todas que eu fui tendo ao longo dos anos por gostar de teatro, por gostar de Artes, acaba não ficando no meu repertório de Comunicação, Jornalista. E é uma coisa que eu carrego até hoje. Então projetos que eu fiz na faculdade de Jornalismo, a pessoa que não conhece nada de Jornalismo e entra na faculdade não conhece ninguém. Pra ter ideia eu entrei na faculdade de Jornalismo e não tinha lido, não tinha costume de ler, não sabia quem era Clóvis Rossi, não sabia de cor essas figuras. Fui aprendendo durante o curso. Mas fiz um videoreportagem, quando pude fazer um videoreportagem numa disciplina da Cremilda Medina na USP, na ECA, fiz sobre o Teatro Municipal, junto com o Júlio Biziak, meu colega de curso. E aí topei tudo, a reportagem pra entrar no Teatro Municipal, conhecer o palco, conhecer os funcionários, ver todas as coxias, o estilo da madeira, as cadeiras que estavam sendo reformadas. Então eu fui usando tudo o que eu podia, em todos os momentos que eu pudesse ter um grande projeto pra falar sobre Artes, Teatro, Cinema e Dança. Meu trabalho de conclusão de curso, na época eu já estava grávida, foi sobre dança e usei o trabalho de conclusão de curso pra entrevistar cinco bailarinas paulistanas que eram bailarinas que tinham uma carreira consolidada e pra entender o que é ser um bailarino no Brasil e mais, bailarina, essa figura da mulher bailarina protagonista das suas companhias de dança, das suas coreografias e da sua carreira. E foram cinco entrevistas que eu fiz aqui em São Paulo pra poder falar sobre essa contribuição do balé e da dança pra concretude do cenário cultural de São Paulo. Então o trabalho de conclusão de curso. Então todas as oportunidades que eu fui tendo ao longo da minha carreira de falar sobre Artes eu fiz. Só que na hora do vamos ver, na hora de trabalhar e conseguir um trabalho eu fiz o Curso Abril de Jornalismo na Editora Abril, que era um sonho de consumo também de todo mundo que fazia Jornalismo queria trabalhar na Abril. E eu queria trabalhar em revista, então entrei no Curso Abril de Jornalismo e fiz o meu Curso Abril. Onde que a pessoa que faz uma entrevista vai fazer a seleção do curso Abril fala que gosta de dança, que sabia de cor as fichinhas da Set, a revista de cinema, adorava Eugênio Bucci que era o diretor de redação na Set, onde que a pessoa cai pra fazer o Curso Abril? Na Quatro Rodas. Sensacional (risos). E o mundo dá milhões de voltas. E é um pouco desse fascínio daquela época de Exatas de um lado e de Humanas de outro que é sensacional a Quatro Rodas, vamos lá. Tem lá o desmanche, desmanche não, tinha que fazer a desmontagem do motor a 60 mil quilômetros, era uma série de reportagens que a Quatro Rodas tinha clássicas: “Vamos lá acompanhar!”, desmontando e montando inteiro, vai falar realmente do parafuso daquela parte do motor não sei do quê. Fazer reportagens sobre kart indoor. Na época a gente entrevistou um dos candidatos a substituto do Senna na Fórmula 1. E é isso. E olhar os assuntos, por mais que ele não fosse do meu horizonte de coisas que eu adorava, mas pô, o que é isso? É paixão por automotivo e automobilismo, é a paixão por carro, a paixão por mobilidade. Vamos falar dessa paixão com essas pessoas. E do Curso Abril na Quatro Rodas que foi muito legal, na sequência eu fui trabalhar na Viagem e Turismo como estagiária, eu fiquei lá um tempo até nascer a minha filha. E a Viagem e Turismo foi o meu primeiro emprego, emprego assim de verdade em redação. Antes disso eu tinha trabalhado como freela, aberto e colado muito envelope em assessoria de imprensa, então todos os bichos que eu fui conseguindo fazer eu tinha feito. Mas a Viagem e Turismo foi meu primeiro trabalho de verdade com o Jorge de Sousa. E na época não tinha internet, gente, então eu fazia atendimento aos leitores por carta, recebia as cartas dos leitores e lia todas as cartas mó feliz porque eu achava o máximo as cartas que vinham do Brasil inteiro.

P/1 – Tinha alguma curiosa assim?

R – Tinham várias curiosas, principalmente da paixão das pessoas. As pessoas não necessariamente tinham viajado. E era a primeira revista de Turismo do Brasil. Você via as cartas, eu lembro nitidamente nas cartas com sonhos de viagens que elas tinham. Então ter uma publicação sobre viagem e turismo no Brasil não era só, é uma coisa que acabou até perdurando num projeto editorial da publicação, é o sonho de viagem que as pessoas têm, não necessariamente o que elas querem ou deixam de fazer, né? Então eu lembro muito dessas cartas, que eram as cartas das pessoas falando, sonhando que elas queriam ir para Europa conhecer os lugares mais clichês possíveis e as referências das pessoas. A gente não tinha internet na época, os clichês e as referências dos lugares turísticos das pessoas eram ou TV ou filme de cinema, então os lugares que elas conheciam eram aqueles que apareciam nos filmes da época. Então tinha uma relação entre os filmes que estavam passando na época e as cartas que chegavam. E é esse, o sonho de viajar, o sonho de me deslocar, o sonhos de conhecer um lugar que eu nunca passei antes. E conhecer daquela cultura. Vinha carta de muita gente que estudava línguas também, então tinha cartas divertidas. E eu era a grávida da redação e trabalhando com as cartas e alguma seções de serviço da redação e era bem divertido, bem legal.

P/1 – Você tinha alguma viagem dos sonhos?

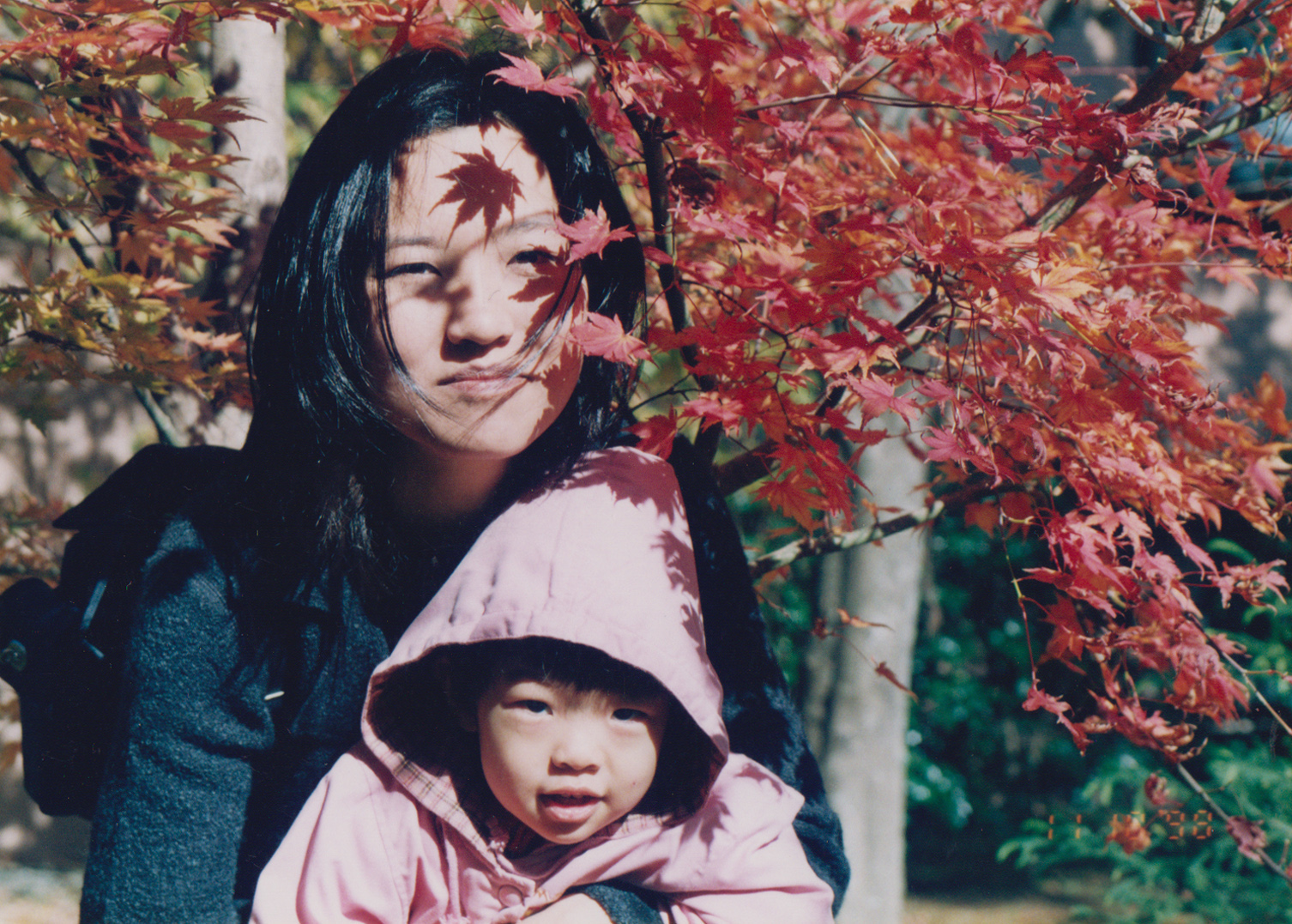

R – Eu tinha a viagem dos meus sonhos mas eu tinha feito já na época de faculdade a primeira, que era do Chile. Em um dos projetos de faculdade que era um projeto com o Bernardo Kucinski e o Bernardo Kucinski foi meu professor de faculdade que eu, ahhhh, o professor mais mal humorado da face da Terra, todo mundo tinha pavor dele, mas ele gostava muito da minha turma. E eu nunca esqueço um dia que ele bem uma chamada oral: “Vocês sabem o que está acontecendo na Coreia?”, aí a gente respondeu. Eu respondi pra ele: “Está acontecendo isso” e ele ficou feliz. “Tá, vocês estão pelo menos ligados no que está acontecendo nas guerras dos outros países”. A matéria do Bernardo Kucinski era Jornalismo Internacional. E no Jornalismo Internacional tinha na sequência, era Cobertura Internacional, Jornalismo Internacional e na sequência tinha uma outra disciplina. Ah, era projeto que a gente tinha que fazer uma viagem pra América Latina. “Se virem, se virem! Consigam patrocínio, se virem pra conseguirem viajar pra América Latina e vocês precisam fazer uma grande reportagem sobre essas países que vocês vão visitar”. Aí eu e mais duas amigas, a Marcia Karine e a Marcia Lascas, duas amigas da minha classe, a gente conseguiu as três passagens de ônibus pra ir pro Chile, nas Cordilheiras dos Andes, passando três dias no ônibus com todos os trabalhadores entre Santiago e São Paulo, vários trabalhadores muito fortes. E aí as três molecas loucas indo pra Santiago também. A gente recebeu patrocínio das passagens, a gente ficou lá um pouco menos de três semanas e a nossa pauta era sobre esse neoliberalismo latinoamericano e o Chile era o país protagonista desse neoliberalismo, de um posicionamento onde ninguém falava do passado, ninguém citava o passado tão forte do Chile e essa posição super conservadora dos governos que estavam começando a aparecer por lá. E aí foi o máximo pra três pessoas que estudaram muito e nunca tinham visto na verdade a vida real e participar de manifestação na rua, de conhecer lideranças jovens no Chile, movimentos que tentavam resgatar a história da ditadura no Chile também tentavam resgatar a história dos desaparecidos que era muito mais forte do que aqui no Brasil. E essa viagem foi a viagem dos meus sonhos porque eu também fui fazer a minha imersão Gabriela Mistral. E aí eu comprei, estudei todos os livros. Então essa foi a minha primeira grande viagem dos sonhos. Eu tinha uma, tenho na verdade, tenho ainda? Tenho um grande sonho que é viajar por países do leste europeu, esse eu ainda não consegui concretizar. Mas na verdade eu tenho vontade de viajar mais pelo Brasil, que acabei conseguindo fazer algumas viagens grandes pelo Brasil, mas não todas que eu gostaria. E uma viagem que acabou não sendo uma viagem dos sonhos, mas acabou acontecendo e se tornou uma viagem dos sonhos depois, várias vezes depois, foi ir para o Japão. Então na época da faculdade ainda meu pai estava fazendo uma leva, levando um filho por vez pro Japão pra conhecer a família dele, mas também porque ele estava numa seita/igreja super esquisita japonesa e tinha que levar as pessoas para serem batizadas lá no Japão, então ele usava isso meio como pretexto e levava os filhos pra lá. E a gente odeia essa igreja, acha o ó do borogodó, típica seita que tira dinheiro da população, inclusive no Japão, então não era muito legal a igreja por si só. Mas por meio dessa primeira viagem que eu fiz com meu pai, eu fui sozinha com meu pai, que não fala nada, tal, pro Japão e conheci minha família inteira, a família dele. Todos os meus tios, meu avô não consegui conhecer, ele faleceu antes de eu ir e conheci a família e os principais locais em Tóquio, Nagoia, fiquei lá um tempo, fiquei um mês e pouquinho. E aí depois que eu me formei, depois que eu tive filha, estava casada, eu voltei pro Japão pra morar durante dois anos e trabalhar como jornalista. Na época meu marido tinha conseguido emprego num jornal pros dekasseguis, trabalhadores descendentes brasileiros que estavam no Japão, tinha um jornal em português pra eles no Japão e uma editora que tinha escritório nos dois países ia lançar uma revista. Então eu fui trabalhar na revista com um editor que eu tinha conhecido no Curso Abril, fui pro Japão com a minha filha com oito meses, super pequenininha e fui trabalhar no Japão e passei dois anos lá. E de lá os únicos lugares para os quais a gente viajou foi Europa, Espanha, mas a gente não voltou pro Brasil, então foram dois anos intensivos no Japão. E aí quebra, ruptura total com toda o círculo de relações daqui do Brasil. E aí a história vira outra. Mudam cenários, mudam relações, mudam lugares, muda comida, muda cheiro, muda tudo. E quando você vive em outro país essas relações nossas acabam te trazendo uma outra pessoa que você não era até então, que foi um pouco do que aconteceu lá. E aí eu fiquei dois anos trabalhando lá no Japão, foi lá que eu me decidi: “Ah, não quero mais ficar casada”. Desses dois anos no Japão, depois a gente voltou pro Brasil e depois desse tempinhos a gente acabou se separando mesmo e nessa época minha filha tinha quatro aninhos. E a minha filha, que é a Veronique, hoje ela tem 20 anos. A Veronique tem esse nome por quê? Porque a Veronique não foi planejada, eu fiquei grávida no último ano de faculdade e era uma época que eu estava ainda muito apaixonada por cinema e o meu diretor de cinema predileto é o Krzysztof Kieślowski, que fez a Trilogia das Cores, que é a obra mais famosa dele, mas antes disso tinha feito Decálogo, que eu assisti na TV Cultura, que é a obra dele inspirada nos Dez Mandamentos e ele fez a Dupla Vida de Veronique um pouquinho depois que ele fez o Decálogo já com o Fundo de Financiamento da França porque o Decálogo projetou, ele fez Não Matarás, Não Amarás que viraram longa-metragens. E esse diretor polonês super amargurado, que vinha de uma cultura da Polônia pós-comunista, tentando resgatar o que era a cultura polonesa que tinha ficado tanto tempo abafada, esse diretor conseguiu fazer a expressão em cinema tudo o que eu sempre quis em tudo, como expressão artística, como visual, como linguagem. Eu achava ele o máximo. Eu lembro claramente no dia que eu encontrei com o Eugênio Bucci no elevador na Abril e eu falei: “Eu acho ele o máximo” e ele falou: “Ah, eu não acho ele tão legal”. Eu disse: “Como assim???”, fiquei discutindo com ele. E pro meu marido na época também, meu ex-marido, pai da Verô, o Sérgio também tinha esse peso do filme, ele tinha adorado o filme, o trabalho dele também numa optativa de Cinema tinha sido sobre a Dupla Vida de Veronique e aí eu não quis saber o sexo do bebê até ele nascer e a gente tinha decidido que se fosse menina ia ser Veronique. Aí nasceu menina e a gente ficou super feliz e virou Veronique. E ela sabe que o nome dela veio desse filme e fica todo mundo assim: “O quê, japa?”. O Sérgio também é descendente de japonês, então ela é 100% japa. “Qual o seu nome?” “Veronique” “O quê, como? Por que seu nome é esse?”. E só pra compensar, o nome dela em japonês, meu pai que escolheu, que é Satsuki, que nasceu em maio. Então a Veronique, essa figura super, essa pessoa que hoje já tem 20 anos, uma adulta, a minha vida a partir de então passou a ser como cuidar e criar a Veronique com essas coisas todas pelas quais eu tinha apaixonado também. Que bagunça, né? (risos)

P/1 – E onde você vivia lá no Japão?

R – Eu vivia em Tóquio, então passei dois anos em Tóquio. O escritório era em Tóquio, era uma redação só de jornalistas brasileiros e alguns funcionários administrativos, financeiros que eram japoneses. Era muito engraçado. Morar em Tóquio e morar no Japão, principalmente, me fez perceber que aquela balela que eu achava, que eu tinha escolhido o caminho da minha mãe que era ser uma pessoa super expressiva, lalala, tudo balela. Não tem como você escolher seu caminho. O peso que a influência da comunicação não verbal do meu pai tinha tido na minha vida era gigante. E muitas coisas que eu sabia fazer ou sabia identificar no jeito como os japoneses são, no jeito como eles se comportam, vinham desse repertório que meu pai passou mesmo sem falar uma palavra. Então reconhecer, estar no Japão me sentindo em casa foi a coisa mais bizarra da minha vida porque eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Mas fez todo sentido. Então o jeito como as casas são organizadas, o jeito como o sapatinho é colocado fora, o jeito como a gente organizava material escolar da minha filha pra ir praquela creche japonesa, era tudo de um jeito que me dava um conforto gigante de estar em casa. E o Japão, o toque pra mim foi isso, eu me sentia super à vontade. Não só por conta de uma cultura de dia a dia, mas também das coisas novas que eu vim a descobrir lá. Como na mesma toada de ser jornalista e sempre que eu podia levar pra Artes eu era a foca, jornalista mais nova da redação, então eu fazia as 11 seções sobre conhecimentos mais gerais possíveis, estudar cultura japonesa pra revista. Então cobria desde Salão de Tóquio Automotivo até Beleza Shiseido e coisas de beleza no mercado japonês. Fazia a seção de Moda e a seção de Culinária, era mó engraçado. Eu cuidava de todos os temas. Mas aí quando eu consegui fazer as primeiras reportagens eu comecei a fazer reportagem sobre dança e teatro e consegui fazer três das quatro artes dramáticas japonesas, reportagens de meses de apuração, então eu fiz uma reportagem bem grande sobre Kabuki, entrevistei ator de Kabuki que é uma das minhas experiências de vida que eu não esqueço de como era a presença desse ator de Kabuki. O ator de Kabuki só pode ser ator se ele é filho de um outro ator de Kabuki. Quem contracena Kabuki também só podem ser homens. E nessa tradição milenar, no Japão e na China tudo é milenar, são mil anos, nessa tradição milenar das famílias, esse ator que era um dos 20 tesouros nacionais do Kabuki, que o Japão tem esse título, quando você é um artista com uma contribuição tão grande na cultura do seu país, você em vida é nomeado um acerto cultural imortal do seu país. E ele era um desses atores. E você é respeitado como isso porque você é tão importante pra cultura do seu país que mesmo em vida você é reconhecido. Esse cara é a pessoa mais simples do mundo e ele tinha um projeto chamado “Kabuki for all”, Kabuki para Todos, estava levando o Kabuki para o Ocidente, para o Ocidente conhecer a cultura do Kabuki e as peças do Kabuki.

P/1 – Desculpe, o que é o Kabuki?

R – O Kabuki é uma peça. Na dramaturgia japonesa você tem o Kabuki que é um teatro com roteiros e histórias um pouco mais compreensíveis e que teve um nascimento de expressões populares lá no período de 1700, 1800. O Kabuki é uma expressão, digamos, mais moderna do que era o Teatro Noh, que é um teatro que já remete a um pouco mais de três, quatro mil anos que é o teatro de máscaras que vem da ligação do Japão com a China. A China tem muito teatro de máscaras. O Teatro Noh que foi a incorporação da cultura chinesa e a adaptação pra cultura japonesa é um teatro de máscara onde as peças são muito mais simbólicas e cantadas. É difícil você assistir uma peça de teatro Noh e entender muito bem o que está sendo cantado e dito porque todos os cantos e todas as falas são um japonês muito arcaico, um jeito de cantar muito arcaico. Também no Teatro Noh são só homens que fazem as peças e desempenhas as peças. E assim como tem esse cuidado extremo em quem desempenha os papéis, tem esse cuidado extremo na produção das máscaras. As máscaras que a gente vê tradicionalmente em filme, desenho, essas coisas, são essas máscaras do Teatro Noh. O Kabuki é mais recente e é muito baseado naquelas maquiagens muito fortes com pele branca, com muita cor vermelha marcando os traços dos personagens. E tanto os papéis femininos quanto os masculinos são feitos por homens. E os meninos que fazem as peças, os papéis masculinos no Kabuki, e a diferença é ser menos cantado e um pouco mais falado, por isso que ele é mais popular, porque ele é mais compreensível na verdade do que o Noh, eles aprendem os trejeitos, a postura, o jeito de falar das mulheres desde pequenos. E esse ator que eu entrevistei era justamente um ator que fazia papéis femininos. E essa tradição é toda passada de pai para filho. Então do Teatro Noh, que é esse teatro de máscaras, o Teatro Kabuki que é mais popular, mas ele é centenário. Aí tem uma terceira expressão que é da expressão da dança, que é um pouco mais recente que é Kazuo Ohno, que é a dança Butô e que a gente tem pesquisadores aqui no Brasil, bailarinas no Brasil que dedicaram a estudar também a dança Butoh no Japão. O Kazuo Ohno é o grande mestre da dança Butô e eu tive a oportunidade também de entrevistar no Japão um pouquinho antes dele falecer num centro cultural que ele conduzia no Japão e que uma das coisas mais fantasmagóricas que eu já vi na minha vida foi entrevistar um velhinho, mas velhinho, que mal conseguia se locomover, andar e ficar sentadinho na cadeira, ele encenou um trecho da peça pra gente que estava fazendo a entrevista. E o corpo dele mudou, ele conseguiu, ele adquiria uma postura completamente diferente, o jeito como ele se expressava, o jeito como ele se movimentava, ao dançar a coreografia era ele enquanto dançarino, uma outra pessoa. E não tinha nada a ver com aquela figura que estava envelhecendo, ele bailarino não envelhecia, ele pessoa já estava quase chegando no final da vida. Eu consegui fazer essas três reportagens e só ficou fazendo a reportagem de Bunraku, que é o teatro de bonecos no Japão, esse eu não consegui fazer. Mas essa experiência no Japão me permitiu um resgate com essa admiração com a cultura do Japão que é super tradicional, super milenar e ao mesmo tempo me identificou o que tinha de Japão em mim, o que é o Japão em mim, o quanto eu poderia dar um jeito de como jornalista estar perto da cultura, pra poder voltar pro Brasil.

P/1 – E você volta pro Brasil.

R – É, eu decido voltar pro Brasil porque a minha filha estava prestes a fazer três anos e eu pensei: “Não quero que a minha filha cresça aqui”. Por quê? Porque o Japão é essa sociedade ainda onde as crianças pequenininhas são fofas e lindas, sensacionais, aquelas roupinhas, todo mundo acha super fofo. Mas a tradição e a cultura ainda são muito opressivas pros jovens e a construção de valores que a gente tem no Brasil, e o que eu queria trazer pra Veronique era de uma construção de valores mais espiritualizados como eu tinha tido no Brasil. Então a gente resolve voltar pro Brasil e aí a gente resolveu colocá-la numa escola antroposófica, uma escola Waldorf, que é onde ela estudou de piquetuxa, de quatro anos, até ela se formar no ensino médio, ela estudou numa escola antroposófica, numa escola Waldorf.

P/1 – E você volta pro Brasil e continua trabalhando como jornalista.

R – Eu volto pro Brasil. Quando eu decidi voltar pro Brasil eu cheguei aqui e encontrei a minha sogra, mãe do meu ex-marido muito doente, então passei um tempo cuidando dela e junto com a família. A minha irmã é médica, então ela me ajudou também a escolher uma boa médica pra fazer o acompanhamento, então eu fiz um acompanhamento, realmente dar esse suporte pra família nesse momento e aí eu fui retomando contatos no Jornalismo. E no Jornalismo eu voltei pra Abril, as pessoas todas que eu conhecia estavam na Abril ainda e aí foi quando eu retomei contato com a Superinteressante, eu fiz uma temporada na Arquitetura e Construção fazendo freelas, nunca vou esquecer das mantas de cobertura para prédios que previnem vazamentos (risos). Eu passei um tempo na Arquitetura e Construção e fui trabalhar na Superinteressante como editora do site da Super. E lá eu fiz um pouquinho de apuração reportagem, era repórter/editora de reportagem e conteúdo, mas principalmente cuidava do site da Superinteressante. Isso era idos de 2000, então as coisas estavam começando a melhorar nos meios digitais. E como jornalista eu virei uma boa webmaster. Aí eu fazia html, cuidava do site como um todo, aprendi um monte de coisa com um monte de gente que foi me ensinando a cuidar de código, cuidar de site, de imagem, fazer projeto visual pra presença digital e aprendi muito com a redação e com a equipe que virou minha segunda família, que foi a equipe da Superinteressante durante mais de seis anos. Então eu fiquei um tempão na Super cuidando do digital. Do digital em jornalismo, aí trabalhando mais esse viés de Ciência, Tecnologia, eu tive o prazer de trabalhar com grande jornalistas do Jornalismo Científico do Brasil, Fabio Diegues, Thereza Venturoli, o Cláudio Angelo que também era o meu calouro da ECA, mas que hoje está no Observatório do Clima, mas foi muito tempo da Folha. Denis Russo. Essa turma toda com quem eu convivi me ensinou muita coisa, aprendi muito com todos eles. E fazia um acompanhamento de Ciência e Tecnologia/Comportamento. A gente era classificado como uma publicação de conhecimento geral porque a gente falava de tudo, de política à comportamento, de comportamento à psiquiatria e à psicologia. E foi uma época na Superinteressante que o Adriano Silva que era o diretor, passei pouquíssimo tempo com o André Singer, o diretor de redação e o Adriano Silva assumiu. E nessa época a Super estava se expandindo e a gente lançou seis, sete revistas num período muito curto de tempo, então Aventuras na História, Revista das Religiões, Vida Simples, Mundo Estranho, Sapiens que é dedicada só à Ciência e Tecnologia. A gente fez uma revista de anos 80 que era Flashback, até culminar com a volta da Bizz, a Bizz voltou nessa época. E foi nesse período que trabalhando muito com Ciência e Tecnologia, com conhecimento dentro da Super que eu migrei do Jornalismo pro Marketing, pra Publicidade. Eu comecei a trabalhar em projetos que pudessem captar receita publicitária, receita de investimento de marcas e empresas mesmo no mercado pra projetos editoriais. E eu saí da redação depois de quatro anos, no quinto ano de redação eu estava cuidando de vários sites junto com o da Super, fui pro Marketing e no Marketing e na Publicidade eu comecei a trabalhar mais com esse mercado publicitário, mercado de agências, mercado de empresas. E nessa época que eu comecei a fazer projetos patrocinados. E acompanhei tudo o que você possa imaginar. Vídeo, livro, CD-ROM. CD-ROM, existia isso (risos). DVD, documentários, a gente fez evento. A primeira premiação de meio ambiente do Brasil foi o Prêmio Superecologia, a Marina Silva era Ministra do Meio Ambiente na época e ela foi na nossa premiação. O projeto de cisternas, Mil Cisternas, que tem no Nordeste, que até hoje é super case de sucesso ganhou o Primeiro Prêmio Superecologia na época, faz bastante tempo isso. Então a gente conseguiu trabalhar com todos os aspectos possíveis e imagináveis da necessidade de olhar o que precisa mudar no mundo, o que você precisa entender a respeito do mundo pra você conseguir ser mais atuante e essa vida ser mais sua do que dos outros. Então, do meu ponto de vista, digamos, de carreira, foi um marco também poder olhar pro mercado publicitário e pro mercado de marketing, atuação em marketing e ver que tudo é uma questão de você manter a causa pela qual você estava trabalhando para, né? Então eu lembro de captar receita publicitária para um projeto, projetos publicitários que ofereciam conteúdo pros leitores e conteúdo que sem aquele apoio publicitário, por exemplo, não existiria. Então eu virei aquela jornalista que todos meus amigos na época olhavam meio torto assim: “Ué, como assim?” (risos). Aí eu fui trabalhar no Marketing com o Gerente de Marketing durante muito tempo em publicações jovens e fui trabalhar um tempo com a Bizz. Aí voltei a trabalhar com a Bizz, que é música, rock, paixão, bandas, tal, essas coisas.

P/1 – Você também é roqueira, que nem seu irmão?