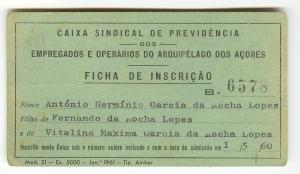

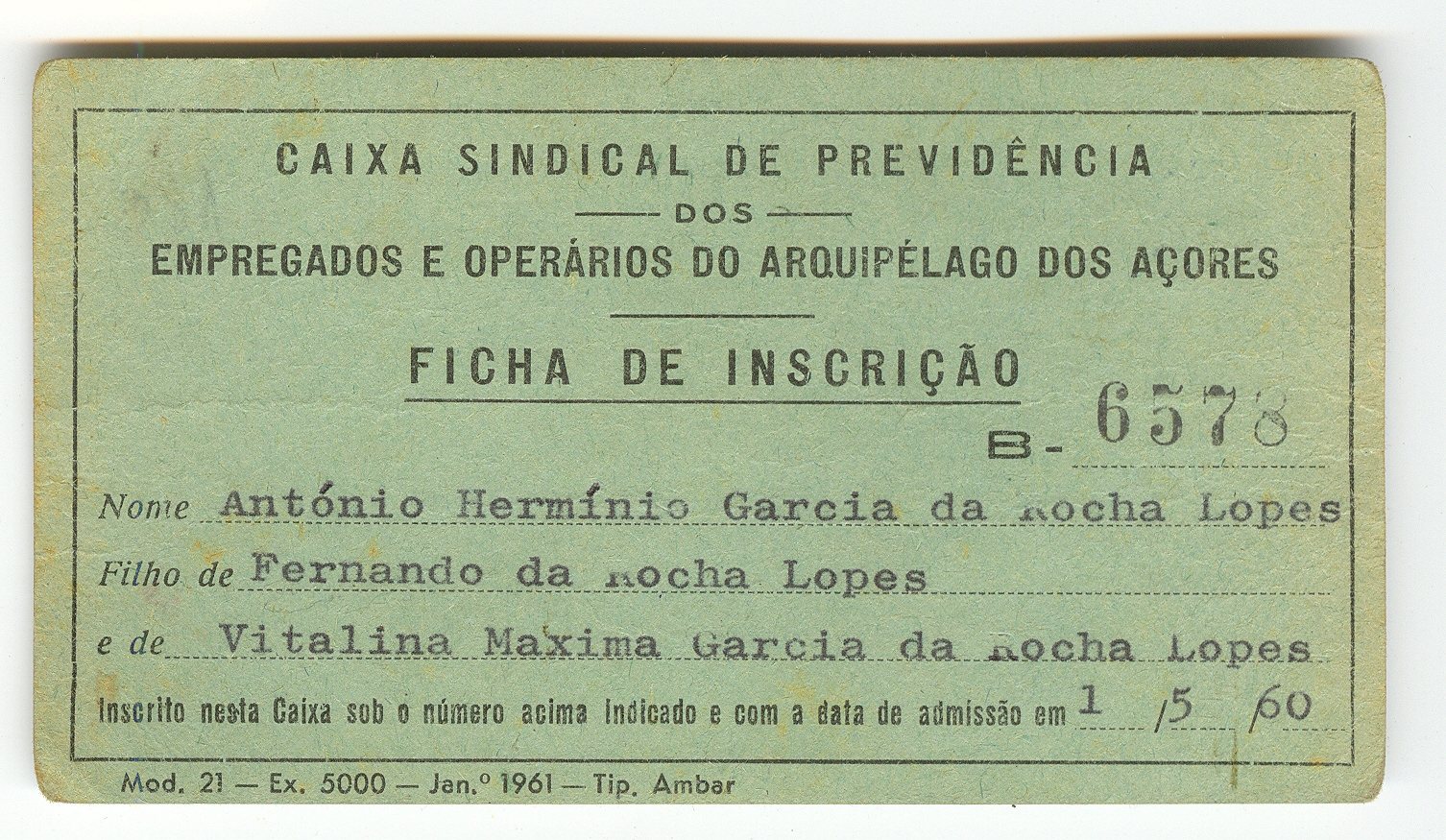

P/1 - Boa tarde, senhor Antônio. Eu gostaria de começar a nossa entrevista pedindo que o senhor nos forneça o seu nome completo, local e data de nascimento, por favor.

R - O nome é Antônio Hermínio Garcia da Rocha Lopes. Data de nascimento, 16 do nove de 44. Nascido nos Açores, Ilha Terceira.

P/1 - Os seus pais, o nome dos seus pais.

R - Fernando da Rocha Lopes e Vitalina Máxima Garcia da Rocha Lopes.

P/1 - E os avós? O senhor conheceu eles, lembra deles?

R - Não, não conheci. Tenho fotos deles, mas não conheci, nem paterno, nem materno.

P/1 - Você sabe o nome deles?

R - Sei. João da Rocha Lopes, Eugênia Amélia da Rocha Lopes, Antônio Garcia Valadão e Maria Cândida Garcia Valadão.

P/1 - E a profissão do seu pai, qual era?

R - Meu pai era funcionário público alfandegário lá na Ilha Terceira, nos Açores. E a minha mãe era doméstica.

P/1 - Você conhece um pouquinho da história da sua família, se eles estão nos Açores, há quanto tempo?

R - O meu avô materno era brasileiro e filho de imigrantes açorianos. Passado algum tempo, ele retornou com a família, tanto que eu tenho dois tios brasileiros, nascidos na rua do Mattoso, batizados na Igreja São Francisco Xavier. Tios esses, por acaso, que já faleceram. E esse meu avô retornou, montou uma loja de comércio lá, tanto que todos os filhos e filhas deste meu tio têm nomes do (norte?), Vitalina, Zulmira, Brígida. Dizia a minha mãe que o meu avô gostava muito de ler, e era... Como vou dizer, uma autoridade em veterinária. Tanto que lá onde ele morava, a pessoa que tinha problema com bicho, com vaca, chamava ele para ver, para dizer o que podia fazer naquela época. E a minha mãe ficou por lá, casou com meu pai, nasceram três filhos, todos homens. A paixão da minha mãe era uma mulher, mas nunca teve.

P/1 - E o nome dos seus irmãos, seu Antônio?

R - Fernando Manuel Garcia da Rocha Lopes e João Amaro Garcia da Rocha Lopes. O Fernando está no...

Continuar leituraP/1 - Boa tarde, senhor Antônio. Eu gostaria de começar a nossa entrevista pedindo que o senhor nos forneça o seu nome completo, local e data de nascimento, por favor.

R - O nome é Antônio Hermínio Garcia da Rocha Lopes. Data de nascimento, 16 do nove de 44. Nascido nos Açores, Ilha Terceira.

P/1 - Os seus pais, o nome dos seus pais.

R - Fernando da Rocha Lopes e Vitalina Máxima Garcia da Rocha Lopes.

P/1 - E os avós? O senhor conheceu eles, lembra deles?

R - Não, não conheci. Tenho fotos deles, mas não conheci, nem paterno, nem materno.

P/1 - Você sabe o nome deles?

R - Sei. João da Rocha Lopes, Eugênia Amélia da Rocha Lopes, Antônio Garcia Valadão e Maria Cândida Garcia Valadão.

P/1 - E a profissão do seu pai, qual era?

R - Meu pai era funcionário público alfandegário lá na Ilha Terceira, nos Açores. E a minha mãe era doméstica.

P/1 - Você conhece um pouquinho da história da sua família, se eles estão nos Açores, há quanto tempo?

R - O meu avô materno era brasileiro e filho de imigrantes açorianos. Passado algum tempo, ele retornou com a família, tanto que eu tenho dois tios brasileiros, nascidos na rua do Mattoso, batizados na Igreja São Francisco Xavier. Tios esses, por acaso, que já faleceram. E esse meu avô retornou, montou uma loja de comércio lá, tanto que todos os filhos e filhas deste meu tio têm nomes do (norte?), Vitalina, Zulmira, Brígida. Dizia a minha mãe que o meu avô gostava muito de ler, e era... Como vou dizer, uma autoridade em veterinária. Tanto que lá onde ele morava, a pessoa que tinha problema com bicho, com vaca, chamava ele para ver, para dizer o que podia fazer naquela época. E a minha mãe ficou por lá, casou com meu pai, nasceram três filhos, todos homens. A paixão da minha mãe era uma mulher, mas nunca teve.

P/1 - E o nome dos seus irmãos, seu Antônio?

R - Fernando Manuel Garcia da Rocha Lopes e João Amaro Garcia da Rocha Lopes. O Fernando está no Canadá, está em Toronto, e o João está aqui em Minas. Esteve muito tempo em Juiz de Fora, e agora está em (Muriael?).

P/1 - O senhor falou que a família tinha negócios lá nos Açores.

R - O meu avô do lado paterno.

P/1 - O senhor pode falar que tipo de negócio?

R - Naquela altura chamava uma venda − ou empório, como vocês chamam aqui − onde tinha de tudo. Tinha o açúcar, o feijão, o petróleo, o café. Era uma coisa... Tinha tudo. A fazenda, para fazer um vestido, uma chita, essas coisas assim. Tinha de tudo naquela venda, desde a bala até a fazenda para você fazer uma saia, uma calça.

P/1 - Tinha nome? Você sabe?

R - Não, eu não lembro, mas o nome que a minha mãe falava era a venda do tio Garcia, que a gente sabia. Essa venda, por coincidência, até hoje existe lá.

P/1 - Ah!

R - Diversificada, com outras coisas, mas no mesmo local. Ela ainda existe, porque a casa foi para uma tia minha, que não vendeu, deixou para um primo meu. E está lá alugada a casa, mas continua com esse armazém, essa venda, armazém, como queira chamar.

P/1 - Conta um pouquinho, descreve um pouquinho o seu ambiente, a sua casa. Como é essa Ilha Terceira, quantos habitantes tinham nessa época de infância?

R - A Ilha Terceira, na minha época de infância, tinha em torno de 70, 80 mil habitantes. Porque naquela época toda família tinha quatro, cinco, seis filhos. As coisas hoje mudaram. E não havia emprego para todo mundo, por isso que tinha muita imigração dos Açores. Em qualquer país que você vá tem imigração dos Açores de (roldão?). Hoje não tem mais, porque ninguém quer sair mais da Ilha. A Ilha hoje está com um padrão de vida bem elevado, bem melhorado, hoje não tem mais. Mas a pessoa tinha um empreguinho, quem podia estudar, estudava. Era uma minoria que podia fazer um cursozinho melhor. Não havia faculdade na Ilha, a pessoa, quando acabasse o ginásio, tinha que ir para Lisboa fazer uma faculdade. Isso era muito oneroso, a maioria das pessoas não tinha essa condição. Então, mesmo estudando em um colégio como eu estudei, que a gente chamava escola industrial, eram pouquíssimas pessoas que frequentavam. Se você tinha, vamos dizer, 100, 150 alunos, numa quantidade de 55, 60, 70 mil pessoas, era muito. E alguns não eram nem de lá, eram de outras ilhas, que tinham posses e iam estudar para lá.

P/2 - Qual é a distância da Ilha Terceira para Portugal?

R - Olha, naquela altura eram três, quatro dias de navio. Hoje não tem mais navio de passageiro, hoje só se faz de avião. Mas naquela época eram três, quatro dias de navio. Um navio relativamente bom também não existia naquela época, havia muito cargueiro, navio que levava muita coisa para lá e na volta trazia passageiros.

P/2 - E qual era a frequência desse navio? O navio vinha uma vez por semana, duas vezes?

R - Normalmente uma vez por semana. Tinha épocas de verão que vinha mais, por causa das importações, que lá era 90 por cento importado, então vinham mais navios de verão, porque também o clima lá é bem rigoroso em ventos. Não em frio. É frio, em relação a aqui, mas não é frio não. Mas em ventos e mar agitado era bem arriscado, tanto que não tinham docas, não tinha cais para o navio atracar, o navio ficava lá há uma distância, vamos dizer, assim, de mil metros, 1500 metros, e uns lanchões grandes. A reboque num bote, encostava no navio, descarregava para aqueles lanchões, daqueles lanchões trazia para cima do cais. ______encostar lá, que fazia a descarga de cimento, milho, petróleo, tudo isso. O principal vinha de fora.

P/2 - Quando estava falando da venda o senhor citou que a venda vendia várias coisas, e citou o petróleo. E agora, nas mercadorias descarregadas nos navios, o senhor falou mais uma vez o petróleo. Qual era a utilidade, a importância do petróleo?

R - Quando eu digo petróleo, talvez seja mais o querosene, a iluminação. Inclusive nós tínhamos lá uma central de geradores que era movida a querosene. Essa central de geradores que dava luz para a cidade era tudo à base de querosene, então tinha que importar querosene.

P/1 - Mas a Ilha produzia alguma coisa? O que vocês não precisavam comprar de fora?

R - A lavoura, queijo, manteiga, carnes, que também eram pouquíssimas. Porque as carnes eram para vender, não eram para comer. Eram para comer, mas a gente não tinha muita aquisição. E batata, milho, verduras, tudo quanto é verduras, feijão. Comércio pequeno, bem limitado.

P/1 - Seu Antônio, então me descreve um pouco, me conta um pouco como foi a sua infância. Como era a sua casa?

R - A minha casa era uma casa relativamente boa porque, como eu costumo dizer, − e alguém, se ouvir isso, vai brincar comigo, vai dizer que meu pai era um carioca −, meu pai tinha um belíssimo de um emprego, e ele ganhava de dia para gastar de noite. Então nós tínhamos um conforto fabuloso. Tínhamos casa própria. Como ele ganhava muito bem, dava uma assistência aos filhos muito boa, comíamos muitíssimo bem. Mas isso foi enquanto ele foi vivo, que de repente ele faleceu e ficamos sem nada. Ficamos só com a casa, mais nada. Nem direito ao emprego deles nós tivemos, porque naquele tempo não existia aposentadoria, fundo de emprego, não havia auxílio para a família, não tinha nada. A única coisa que o governo propôs para nós, a viúva, é que um filho dela, ao atingir a maioridade, fosse pegar o cargo do pai. Ora, eu tinha nove anos, o outro tinha 12, o outro tinha três. Não tinha condição. Aí fomos auxiliados pela família, os tios. Um irmão do meu pai, que estava nos Estados Unidos, que era solteiro, nos ajudou muito, e um outro tio para o lado da mina mãe, que era veterinário, formado veterinário, que estava em _______, também ajudou muito a minha mãe. A gente estava nessa escola industrial, tivemos que parar, fomos trabalhar os dois mais velhos, e daí continuou, até acabar... A minha vinda para cá.

P/1 - Vamos fazer com calma. Primeiro, as suas memórias de infância. Quais eram as brincadeiras? O que vocês, quando rapazes, brincavam na Ilha?

R - A gente brincava de futebol, que isso é normal. Bola de gude, pião, aquela... Não sei como vocês chamam aqui, aquela que a gente pula por cima do outro...

P/1 - Carniça.

R - Carniça. Muita praia. Quando eu digo praia, é um pouco de mentira, porque a Ilha não tem praia. A Ilha só tem uma praia pequena, é tudo rocha. Mas a gente ia muito para o mar, muito mar. E uma diversãozinha das festas do Espírito Santo, que são muitas. O povo açoriano é muito festivo, o povo açoriano da Ilha Terceira. Tanto que dizem que os Açores são oito ilhas e um parque de diversões, que é a minha ilha. (riso)

P/1 - Ah, que ótimo!

R - A minha ilha, de maio a setembro, final de setembro, tem festa todo dia.

P/1 - Mas é festa religiosa? O que é?

R - É festa religiosa, festa pagã. Eles inventam tudo para ter festa.

P/1 e P/2 - (riso)

R - Tem uma coisa lá que eles chamam de tourada à corda...

P/1 - Como é? Tourada...

R - Tourada à corda, o touro é preso numa corda... E que, para você ter uma ideia, o ano passado teve 200 e poucas touradas, de maio a setembro. Você vê quantas... E nessas touradas tem sempre muita gente, todos os dias, praticamente.

P/1 - Você participava?

R - Não. Eu ia, mas sempre tive muito medo desses bichinhos. Quem gostava muito disso, quando eu voltei lá, era a minha senhora. Ela que gostava, ficava nas varandas vendo, mas eu não.

P/1 - E a festa do Divino? Conta para a gente um pouco as suas lembranças.

R - A Festa do Divino, a cada bairro é um (Império?), como a gente chama. É uma capelinha, onde a gente reúne uma comissão de festas, em que durante o ano todo aquela comissão de festas faz um peditório pelas casas. Você dá um real, o outro dá 50 centavos, e aquele dinheiro vai sendo amealhado até a altura da festa. Quando chega à altura da festa, é comprado uma porção de carne bem grande, com pão e vinho, que é distribuído aos mais pobres. Depois, o que sobra é investido na festa pagã, que são iluminações... É uma rua iluminada, com gambiarras de um lado ao outro, uma coisa mais ______, uma banda de música tocando, uma cantoria − que são quatro, cinco pessoas cantando tipo um desafio −, e basicamente é isso. Existem alguns clubes de diversão onde se joga carta todo dia, bate-se um papo. Tem uma biblioteca para ler os jornais. Naquela altura não tinha nem televisão, quando eu vim para aqui a televisão estava começando a chegar lá, então era rádio. Era um cineminha uma vez ou outra, um domingo ou outro; futebol no domingo, também.

P/1 - A sua família era religiosa?

R - Era. A minha mãe era carola. (riso)

P/1 - Sua mãe era carola mesmo?

R - A minha mãe obrigava-nos a ir à missa todo domingo. Levava-nos na mão, tínhamos que ir à missa com ela todo domingo. Minha mãe era muito religiosa. O meu pai também, mas não era tanto como a minha mãe, ela era bem religiosa mesmo.

P/1 - Agora, o senhor falou de comidas, e tal. Na sua casa, o que se comia? Quais são suas lembranças da culinária de Açores?

R - A base da comida da minha casa era peixe, muito peixe...

P/1 - Quais?

R - Ah, peixes bem baratos. Chicharros, sardinha, garapau, pescadinha, cavalo, peixe barato. Não era peixe bom, porque depois que meu pai faleceu, a gente não tinha condição. Carne, uma vez, duas, no ano.

P/1 - Nossa!

R - Agora, o pão, a manteiga, o queijo, lá se come muito queijo. O pão, a manteiga, o queijo, mesmo em casa de pobre, tem. E batata, feijão...

P/1 - Feijão qual, branco?

R - Não, lá usa o feijão meio arroxeado, meio vinho, eu não sei como chama aqui, mas o feijão preto praticamente não existe. Mas existe, importado daqui. Outra curiosidade, a minha mãe fazia feijoada, porque a minha avó ensinou. A feijoada era feita na época das matanças de porco. Porque normalmente toda casa tinha um curral, um chiqueiro, não sei o que, com um porco, dois, que era para matar, para ser o alimento da casa. Também se comia muito porco. Matava-se o porco... O dia da matança era uma festa, reunia a família toda e os homens matavam o porco, limpavam. O porco ficava exposto de um dia para o outro para as pessoas verem, os amigos virem ver e tomarem uma pinguinha, com figo passado. Figo passado era o figo seco. Seca o figo e prensa ele, ele fica aquilo que chamava figo passado.

P/1 - E isso se bebe com que? Com álcool, cachaça?

R - É, não é adocicado, mas tem o figo passado. E no outro dia tinha a desmancha do porco − normalmente o dono da casa que fazia a desmancha do porco, se sabia fazer. Se não sabia, vinha alguém fazer −, onde se fazia os torresmos, derretia o toucinho para fazer banha. Aquelas partes das carnes eram subdivididas e eram arrumadas em... A gente lá chamava (talhão?), um vasilhão grande assim, de barro, onde você botava a carne e botava a banha derretida. Embocava e passava quase um ano sem estragar, fora do gelo, sem nada. Porque também não existia geladeira, na minha época não existia. Talvez existisse alguma, mas pouquíssimas, pouquíssimas.

P/1 - Na falta de seu pai, quem era o responsável?

R - Sempre tinha... Havia muito mutirão. Tios, primos, sempre tinha alguém que fazia. Porque quando meu pai era vivo, vinha a família toda. O meu pai faleceu, só deixou de ter o meu pai, a família continuou vindo toda, meus tios, meus primos. As matanças eram uma maneira de reunir toda a família. O dia da matança era o dia da festa.

P/1 - Mas, por exemplo, tinha uma data certa?

R - Tinha. Certa não, mas normalmente era do Natal até fevereiro. Do Natal para frente, até fevereiro. Tinha até um dia, não sei precisar mais a data, que eles diziam que era o dia da matança geral. Todo mundo fazia, normalmente, no último dia.

P/1 - Como era o Natal na sua casa, seu Antônio?

R - O Natal na minha casa era praticamente religioso. Nós íamos à missa do galo, como eles chamavam lá, que era a missa da meia-noite, eu, meu pai, minha mãe e meus dois irmãos. Meu irmão mais velho __________ não ia. Voltávamos para casa, comíamos uma canja, que era tradicional, a canja, e íamos dormir. O meu pai botava uns brinquedinhos de madeira que ele comprava lá, umas coisinhas muito simples, um sapatinho ou um chocolate. Eu ainda tive isso, mas tinha gente que nem isso tinha. Era uma laranjinha, uma banana, um troço qualquer, assim. Mas era um Natal muito pobre, muito pobre mesmo.

P/1 - Sua mãe é que cozinhava?

R – É, minha mãe é que fazia todo o serviço de casa. Naquela época era normal, as mulheres... Era muito difícil ter um emprego fora, tudo era doméstica, 90 por cento era doméstica.

P/1 - O Açores tem tradição de trabalhos manuais?

R – Tem, tem artesanatos manuais. O pessoal da minha terra bordava, as mulheres bordavam muito.

P/1 - São muito famoso os bordados dos Açores.

R - Bordava muito, fazia umas colchas muito bonitas. Não sei como fazia, porque eu nunca vi fazendo nenhuma. Fazia umas colchas muito bonitas. Era um pessoal que era muito aproveitador, até fazia manta de retalhos, que sobrava aqui, fazia ali. As mulheres eram muito prendadas. Como domésticas, eram muito prendadas.

P/1 - E a escola? Com quantos anos o senhor vai para a escola e qual era o nome dessa escola?

R - Sete anos, o aluno entra com sete anos, faz quatro anos de escola e sai. Quem pode continuar, vai fazer o ginásio. Quem não pode continuar, ______ir embora. O horário das escolas normalmente é das oito às quatro da tarde, com uma hora para lanche. E a gente faz um aprendizado relativamente muito bom, naquela época era muito bom. Hoje não sei como está, mas era muito bom o colégio de infância, no começo, era muito forte.

P/1 - Nessa época de escola, se falava e se estudava o Brasil?

R - Muito pouco, pouquíssimo. A gente ouvia falar do Brasil quando ia alguém daqui, lá. Sempre ia muita gente. E havia uma maneira de pensar, que o brasileiro é uma maravilha, um mar de rosas, porque todo cara que vinha para aqui enriquecia de um dia para o outro. Tanto que um dia, um cara da ______, não era mais português, era brasileiro. O pessoal de lá vem para aqui, quando volta é brasileiro, e aqui continua sendo português. Perdeu a identidade, perdeu a pátria. Lá é brasileiro e aqui é português.

P/1 - Muito interessante, seu Antônio! E o senhor estuda até que ano?

R - Eu fiz o ginásio completo.

P/1 - O senhor falou em escola industrial?

R - Escola Industrial Madeira Pinto era o nome da escola. Hoje tem outro nome.

P/1 - Mas te qualificava...

R - Qualificava, nessa escola você tinha a opção, ou você seguia a parte de estudos normal, ou seguia as profissões. Tinha marceneiro, carpinteiro, tipo uma escola técnica, como tem aqui. Agora, você poderia fazer só a parte, como eu vou dizer, livros, estudava inglês, francês, geografia, história, ________, fazia toda essa parte. Quem fazia essa parte normalmente era para depois fazer mais dois anos no Liceu, que seria, vamos dizer, o científico hoje, para depois poder fazer um concurso para a faculdade. Porque essa escola não dava direito a você fazer concurso para a faculdade. Saindo da escola não... Tinha que ir para o Liceu fazer os dois anos. Então completava o sétimo ano e fazia o concurso para a faculdade.

P/1 - Mas você começou alguma área? Você começou a fazer marcenaria...

R - Não, eu só fiz a parte de leitura, história universal, inglês, francês, que são básicas. Você sai de lá, não tem mais condições. Mas aqui era mais um emprego para um banco, era mais uma condição para um emprego bancário, um emprego público, um emprego um pouco melhor.

P/1 - O senhor contou que depois de certa hora o senhor teve que trabalhar.

R - Sim, pela falta do meu pai eu tive que ir trabalhar.

P/1 - Então, qual foi o primeiro emprego da sua vida?

R - O primeiro e único. Eu só tive um emprego lá e um emprego aqui, só.

P/1 - Então me conta o de lá.

R - Eu fui trabalhar com uma pessoa num escritoriozinho. Essa pessoa tinha uma sapataria e tinha uma loja de eletrodomésticos, e pediram para me botar lá. Eu acho que essa pessoa foi o meu pai, porque ele é que me orientou em tudo que eu segui na vida. Ele era uma pessoa fabulosa, que até hoje eu sinto saudades dele. E fiquei lá oito anos. Quando eu quis vir embora, consegui com que pudesse sair, porque senão, se eu fosse sozinho, não teria saído do país, porque a idade já estava no limite.

P/1 - Qual era o seu trabalho lá?

R - Era escriturário. Eu ficava num escritório, controlava o movimento da sapataria, da loja de eletrodoméstico, ia em bancos. Era escriturário, que era só eu e ele.

P/1 - Quantos anos você tinha?

R - Eu fui para lá com 11 anos, dez para 11 anos.

P/1 - Escriturário é controle de escrever, entrada e saída de mercadoria?

R - De mercadoria, fazer o balanço, fazer depósito. Porque quando eu fui para lá, praticamente era para fazer depósito. Mas depois fui ficando e fui começando... Ele gostou muito de mim, e eu muito dele.

P/1 - Como é o nome dele?

R - Adalberto Eli de Souza Martins, ainda é vivo. Está muito velho, mas ainda é vivo. Trinta anos depois que eu saí da terra, voltei lá, e no dia seguinte à minha chegada tocaram a campainha do apartamento onde eu estava. Era ele, com uma cesta de flores e vinho; flores, vinho, bombom para mim e para a minha senhora. Já tinha a agência de carros, queria me emprestar um carro. ________queria, porque já tinha quem me desse. Até hoje eu sinto saudades dele, e me comovo um pouco quando falo dele.

P/1 - Mas é uma história muito bonita.

R - Era um homem fora do comum, muito bom, muito honesto e muito direito, especialmente pelo direito. Era um homem, assim, ele não dava razão à própria esposa ou ao próprio filho se ele não tivesse. Se o direito fosse da outra pessoa, ele era da outra pessoa. Era uma pessoa fora do comum, muito bom. Além de tudo, sempre me valorizou muito, financeiramente e como homem. Sempre, apesar de eu ser uma criança, ele sempre me valorizou demais.

P/1 - Acho que essa é a importância, de você se sentir valorizado, essa é que é a importância. Muito importante.

R - Muito.

P/1 - Mas então me conta, de forma sucinta, o que era... Que sapato que se vendia, que se usava?

R - Sapatos que vocês usam, um chinelo, um sapato comum.

P/1 - Tinha alguma coisa especial da Ilha, por exemplo, para se andar na rocha? Qual era o sapato que se usava mais nessa época?

R - A pessoa, quando ia para rocha, para o mar, ia descalça. A minha senhora foi lá pequenininha, eu não me lembro disso, mas ela se lembra, não na cidade em que eu estava, mas num lugar em que os homens iam à missa de terno e gravata, chapéu, e descalço. Isso foi comum, sim. Eu não vi, mas ela chegou a ver, homem de terno, gravata, e descalço. Depois começou a haver mais sapatos. Os sapatos da gente, do campo, era um sapato de couro cru, umas botas, que eles usavam. Em princípio, nem sapato era, era um pedaço de pneu, chamava de sapato, isso era o lavrador que usava, tipo havaiana, hoje. Um furo aqui, dois aqui atrás, e fazia, para eles andarem no campo. Mas isso depois foi acabando, veio a bota de couro cru e foi unificando. Hoje o lavrador é dono da situação. Hoje não tem mais lavrador para trabalhar braçal, todo mundo tem tratores, caminhões, carrinhos, como chamam. O lavrador teve uma virada de 100 por cento, 100 graus.

P/1 - Então você trabalha o que, dos 11 anos até que idade?

R - Até 18. Dos dez e pouco até 18, até vir para cá, lá nesse escritório. Cheguei aqui, vim para cá, fui para a casa de uma tia, em Campo Grande.

P/1 - Espera aí. Primeiro, o que um jovem de 17, 18 anos fazia nos Açores? O que a juventude fazia nessa época? Vocês ouviam certo tipo de música, ou era música local?

R - Não, tinha alguma música local sim, mas a nossa influência sempre foi americana, muita música americana. Porque na minha ilha tem uma base aérea ______, que é um ponto estratégico dos americanos. Então sempre tivemos muita influência de música americana. Claro que tinha música regional, mas a juventude era mais chegada a uma música americana, um rock, um troço assim.

P/1 - Você se lembra disso? Da sua juventude, de baile, essas coisas?

R - Não, eu nunca fui muito de bailes não. Eu até tenho uma certa mágoa, que até hoje eu não aprendi a dançar. Ia algumas vezes, tal, mas não era muito assíduo. E também esses bailes lá eram de fim de semana, dia de semana era aquela vidinha normal, você vai trabalhar, vem para casa, vai num café...

P/1 - O café é...?

R - É um ponto de encontro. O café, ou então essas sociedades, que a gente chamava clube, onde você bate um papo com os amigos, lê um jornal, joga uma sinuca, joga umas cartas. Passa assim, porque o outro dia te espera. (riso)

P/2 - O senhor falou que na Ilha, ali perto, tinha uma base, tem uma base americana. Como era a relação do pessoal da Ilha com o pessoal da base? Tinha certa rivalidade?

R - Não, até porque era uma maneira do pessoal ter um padrão de vida melhor. Porque eles davam certos empregos para o pessoal. Empregos que eles não queriam, claro. Não precisa dizer ________. Mas era uma maneira da pessoa ganhar um dinheiro, que para lá, naquela época, era um dinheiro muito grande, muito bom. Porque a maneira de viver do açoriano naquela altura era, como eu lhe disse, ele tinha muito valor, mas não tinha dinheiro. Então ele, empregado do americano, estava com um baita de um emprego.

P/1 - Ser empregado, fazer um serviço de limpeza...

R - Faxina, essas coisas assim. Ser ajudante de abastecedor de avião, limpeza de avião. E alguns até também em serviço, como eu vou dizer, de escritório. Agora, os americanos sempre tiveram, de princípio... Agora não têm não, mas tinha um lugarzinho que eles tinham, uma praia particular, ________, eles tinham colégio próprio, hospital próprio. Quer dizer, eles não se misturavam não. Eles tinham polícia própria, só para o pessoal americano que estava na base. Porque 90 por cento eram militares, então eles tinham polícia. _________na época _____eles tinham carros tão bons ou melhores que as Veraneios que têm hoje aqui na polícia. Eles faziam o policiamento, eles vinham para fora da base para vigiar os seus soldados, não para mexer com a portuguesada. Eles vinham vigiar os seus soldados.

P/1 - E carros, na Ilha, tinha?

R - Tinha. Tinha alguns, relativamente. Hoje tem demais. A coisa cresceu e disparou de uma maneira que hoje tem mais. Hoje, dizem, não sei se é certo, que em proporção de metro, a Ilha talvez seja o lugar do mundo onde tem mais carros. Hoje não tem nenhuma casa de lavrador, que eu ia dizendo que não tinha nada, que não tenha três, quatro carros. Tanto que há poucos dias houve um comentário que os carros não podem entrar mais na estrada. Você vem da sua casa para vir na cidade, tem que deixar o carro. Vamos supor, você vai à Copacabana, tem que deixar o carro aqui, daqui você pega uma condução para Copacabana, porque a cidade não comporta mais um fluxo de carros.

P/2 - O senhor pontuou algumas vezes que o padrão de vida lá na Ilha subiu, aumentou muito, tal. A que o senhor atribui isso? À circulação de dinheiro que não existia, o governo ajudou muito, com financiamentos, com subsídios, uma porção de coisas. E o lavrador acho que abriu mais os olhos, começou a apanhar muito subsídio, a fazer, como eles chamam, leitarias...

P/1 - O que?

R - Leitarias, que é o lugar onde eles tiram leite da vaca. Mas com uma coisa do último tipo, tudo higienizado, tudo climatizado, com máquinas de tirar leite, tudo. O governo auxiliou muito, deu muito benefício. Então injetou muito dinheiro, a circulação de dinheiro fez crescer. Antigamente havia muita casa pobre. Quando eu digo casa pobre, não é financeiramente, são casas pequenas, acanhadas, mal acabadas. Hoje você vê cada palacete lá de cair o queixo. Você vê cada casa lá de você ficar bobo, ficar bobo mesmo. Houve uma mudança fora do comum.

P/1 - Seu Antônio, como se dá a sua vinda para o Brasil? Quando e por quê?

R - A minha vinda para o Brasil foi me livrar do exército, eu não queria ir para o exército.

P/1 - Isso em que ano?

R - 62, eu iria em 63. Em 64 eu iria para o exército. Então, como eu não queria ir, por causa da guerra (colonial?), não queria ficar três, quatro ou cinco anos, talvez, no exército, eu tentei imigrar. Tentei ir para os Estados Unidos, não consegui, porque era muito difícil naquela época. E a minha opção foi vir para o Brasil. A minha ideia era vir para o Brasil, dali uns dez anos volto, e pronto. Mas a ideia é uma, depois as consequências são outras, a maneira de ser é outra. Vim para cá, fui ficando, ficando, trabalhei com esse primo dois anos.

P/1 - Mas conta como foi a sua viagem. Como foi sair de lá?

R - Ah, foi ótimo. Saí dos Açores...

P/1 – Quando, você lembra? O dia, a data, essas coisas?

R - Eu cheguei aqui no dia 15 de outubro.

P/1 - De que ano?

R - 63. Só para fazer contas. Eu fiquei em Lisboa 18 dias. Então eu devo ter vindo para Lisboa 20 e qualquer coisa, de setembro.

P/1 - Mas como foi a sua partida? A sua mãe, a família...

R - Ah, muito dolorido. A minha mãe, eu só tinha mãe e irmãos. É muito dolorido. A gente sente um rasgar no coração, no peito, fabuloso, chora muito. Mas tem que ser, a gente tem que enfrentar, e vai com o peito, com a cara e com a coragem. Aí cheguei em Lisboa, estive 18 dias em Lisboa, tratando a papelada para poder vir para aqui. Tive a sorte que esse meu patrão veio junto comigo até Lisboa.

P/1 - Para te ajudar?

R - Ele vinha comercialmente, mas aproveitou e veio comigo.

P/1 - Mas que papelada você precisava ter para imigrar?

R - Visto do Consulado, um contrato de trabalho daqui...

P/1 - Você teve?

R - Tive.

P/1 - Qual eram os moldes do contrato de trabalho?

R - Eu agora não sei dizer mais, são tantos anos... Eu sei que eu vinha com um contrato de trabalho de marceneiro, coisa que eu nunca fiz nada na vida. (riso) Mas vinha com esse contrato. Arrumava... Alguém arrumou esse contrato de trabalho para ______eu vim para cá.

P/1 - Você trouxe o que, de malinha, Antônio?

R - Eu vim relativamente bem equipado, porque eu já ganhava muito bem. Eu, com 18 anos, já ganhava salário muito maior do que muito chefe de família lá. E eu vim com um enxoval, como se fosse uma moça que vai casar, com lençóis, com toalhas, com colcha, uma porção de coisas, pijaminha.

P/1 - Que graça!

R - Eu vim com um enxoval.

P/1 - Ô, que bacana, um enxoval do Açores, hein?

R - Eu tenho toalha até hoje guardada que tem o logotipo do meu nome, (ARLopes?), tenho guardado.

P/1 - Ah, que lindo!

R - Vim com um enxoval. E normalmente as pessoas que vinham, mesmo muito pobres, uns traziam mais, outros traziam menos, mas traziam um enxovalzinho.

P/1 - E você trazia coisas de comida para os seus familiares daqui?

R - Não, eu nunca gostei. Antigamente isso era comum, mandava linguiça, _______para cá, daqui mandava ______. Eu nunca gostei disso não. Tanto que algumas pessoas diziam que eu era um pobre metido a besta, que eu era meio enjoadinho, todo metido a bom, porque tinha um empregozinho melhor, então alguém dizia que eu era um pobre metido a besta.

P/1 - Mas você vai para Lisboa. Era a primeira vez que você ia a Portugal?

R - Era.

P/1 - E qual foi a sua primeira impressão de lá?

R - Ah, foi um deslumbramento. Quando eu cheguei em Lisboa, achei uma coisa, assim, fora do comum. Eu já tinha carteira dos Açores, carteira de habilitação, mas eu não conseguia dirigir aqui, de jeito algum. Isso era um sonho, uma coisa... Para você ver que a coisa, para mim, era tão impressionante, o meu patrão naquela altura representava a Volkswagen lá na Ilha. E em Lisboa era _______, uma firma que eu não vou esquecer o nome, Guerin. Aí nós fomos na sede da Guerin, e era essas portas que hoje... Em tudo quanto é lado, portas de aeroporto, que você chega, pisa no tapete, ela abre. A porta, quando abriu, meti a mão para empurrar, ________! (riso)

P/1 - Era tudo novidade!

R - Tudo novidade! __________estou contando o que aconteceu!

P/1 - Está certo. (riso)

R - Eu fui morar, naqueles dias que estive lá, estive numa pensão, até por acaso muito boa, de comidas. Então, veio um grupinho comigo, vieram sete rapazes, tudo mais ou menos da mesma idade. E nós, como eu já disse, carne, a gente comia pouquíssimo, a gente... Todo dia vivia pedindo à dona: "Poxa, a senhora não faz aí uns bifes com batata frita e uns ovos estrelados?" Ela dizia: "Eu vou fazer, um dia eu vou fazer para vocês." Aí fez, um dia, uns bifes com ovos estrelados, foi um banquete dos deuses. Quando acabou, a dona perguntou: "Vocês gostaram?" "Muito." "Pois vocês fiquem sabendo que comeram carne de cavalo." (riso) Comia-se, ainda se come. Tem ______especial em cavalo. Para nós, que nunca comíamos carne, comer carne de cavalo, foi um (show?). "Agora não adianta, que agora já está, não adianta botar para fora." "Mas estava bom, vocês disseram que estava bom. E agora?"

P/1 - Mas, quer dizer, carne era uma coisa elitizada demais?

R - Era. Na minha terra era. Tinha pessoal que comia carne, ________, mas era uma minoria. Era o comerciante...

P/1 - Carne vermelha?

R - É, carne vermelha. Era o comerciante, era o doutor. O resto do pessoal comia peixe, porco criado em casa e galinha.

P/2 - Mas por quê? Você tem alguma ideia de qual era a razão dessa...

R - Não havia dinheiro! O cara não tinha dinheiro, como ele ia comprar carne?

P/1 - Tinha que vir, por exemplo, exportada?

P/2 - Ele não poderia, por exemplo, criar uma vaquinha, como criava o porco?

R - O lavrador criava, mas mandava para Lisboa, para fazer um dinheirinho. Não era o meu caso, que eu não tinha lavoura, não tinha _____, não tinha nada. O lavrador mandava para Lisboa para ter um dinheirinho. Ele exportava a carne para Lisboa para ter um dinheirinho. Tinha firmas, talvez, em Lisboa, que iam lá para apanhar aquilo a qualquer preço. Eu ainda me lembro como era feito o embarque de gado. Era assim, tipo uma lona bem grande, que botava por baixo da barriga do bicho, e dois braços em ferro ou em pau, bem pesado. O guindaste pegava aqui, pegava aqui, levantava o bicho, jogava ele devagarinho dentro daquela lanchona. E eram dez, 12 cabeças de gado, chegava no navio, era a mesma coisa. Botava aquele negócio para puxar, e botava o gado no porão. O gado não ia morto, ia vivo para Lisboa.

P/1 - Ah, era abatido lá?

R - Era abatido em Lisboa. Hoje não, hoje vai abatido para Lisboa. Mas naquela época não, ia vivo.

P/1 - Como foi essa viagem de Lisboa para o Rio de Janeiro? Foi a navio?

R - Foi outro sofrimento. Quando eu saí o meu ex-patrão foi me levar no aeroporto. De Lisboa para cá eu vim de avião. Ele foi me levar no aeroporto e, chegando no aeroporto, ele me deu um envelope, disse: "Aqui está o seu salário até o final do ano. Se o senhor não gostar, é só escrever, que eu mando lhe chamar." E foi outra choradeira, outra coisa enorme. O avião, seis horas de Lisboa à (Ilha do Sal?), seis horas. Você olhava assim, a turbina do avião parecia que estava pegando fogo, e você olhava para baixo, sabe Deus! Chegou na (Ilha do Sal?), nós ficamos lá umas três horas, uma comida horrorosa, um peixe horroroso, uma coisa fora do comum.

P/2 - (riso)

P/1 - Mas e a experiência de a primeira vez andar de avião na sua vida?

R - Foi um pouco traumatizante.

P/1 e P/2 - (riso)

R - Depois, da (Ilha do Sal?) a Recife foi mais seis horas. Chegamos em Recife, nos serviram um lanche, ovo estrelado com pão e rodelas de abacaxi. Eu disse: "Meu Deus do céu! Ovo estrelado com abacaxi, não tem nada a ver uma coisa com a outra."

P/1 e P/2 - (riso)

R - E de lá para cá foram outras seis horas, Recife a Rio de Janeiro, mais seis horas. Naquela altura era dose... São 30 anos, era dose para leão.

P/1 - E qual foi a sua primeira impressão quando você salta do avião do Rio? Você viu o Rio lá de cima?

R - A gente vê, mas não tem, assim, noção do que é. Achei uma coisa enorme, uma coisa fora do comum. Mas não tem noção de beleza, nem nada. Porque você vem com aquela ansiedade de chegar e encontrar alguém da família. E sempre com aquela impressão: "Será que tem alguém me esperando?" Cheguei no aeroporto, estava o pessoal me esperando, foi no Galeão Velho, me levaram para Campo Grande. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o povo. Primeiro, muita gente. Campo Grande, há 40 anos, muita gente escura, gente escura. Porque na minha terra tinha dois ou três escuros, só. Então aquilo, para mim, foi um choque: "Poxa, mas aqui só tem escuros?" Depois, com o tempo, com o passar do tempo, já estava...

P/1 - E quem é que estava te esperando?

R - Essa minha tia ________...

P/1 - O nome dela?

R - Brígida Garcia Aniceto, e o filho dela, Antônio Garcia Aniceto. Era ela, o filho, tinha uma outra prima que não estava esperando diretamente a mim, estava esperando um irmão dela, que vinha junto comigo também. Tinha um bocado de família ali, pelos dois. Éramos primos, tinha dois primos, então tinha um pouco de família. Agora, no aeroporto, cada um seguiu o seu rumo. Eu fui para Campo Grande, o outro foi para o Engenho Novo.

P/1 - E como foi esse começo de vida em Campo Grande? A sua família já estava estabelecida residencial e comercialmente no bairro?

R - A minha família... A minha tia já morava há muitos anos em Campo Grande, e meu primo tinha ótica em Campo Grande. Ele já era casado, já tinha uma vida separado, então nunca me ofereceram para trabalhar em ótica, nem nada. Minha tia sempre queria que eu fosse escriturário num frigorífico que existia aqui no Rio, naquela altura, um frigorífico chamado O Açoriano. Ela queria por força que eu fosse trabalhar lá, (faturando?) carne, essas coisas.

P/1 - Aonde era esse frigorífico açoriano?

R - Era em São Cristóvão, na rua Ceará. Ainda existe lá. Não com esse nome, mas o frigorífico ainda existe.

P/1 - Mas era de alguém da família?

R - Não, era de gente dos Açores.

P/1 - Era da comunidade.

R - Da comunidade. Não, não quero não.

P/1 - Por quê?

R - Eu não sei, eu tinha a impressão que não tinha futuro. Era um emprego onde eu ia ganhar sempre aquela coisa, que não daria para eu crescer. Eu queria crescer alguma coisa. E vim trabalhar com um primo, que estava comprando um açougue, naquela época. Disse: "Eu vou trabalhar com você, que eu vou aprender e vou te ajudar." Aí fomos.

P/1 - Quem era esse primo e qual era o açougue?

R - O açougue era na Cândido Mendes, o açougue Cândido Mendes existe lá até hoje. E o primo era Antônio Garcia Martins Soares, está em Portugal, é esse que sempre teve a ideia de voltar. Então eu trabalhei com ele dois anos de empregado, um emprego muito duro, uma vida muito dura, muito sofrida.

P/1 - Como foi para você essa experiência nesse início, nesse ramo de comércio?

R - Ah, foi muito doloroso. Eu cheguei a pensar muitas vezes que, se tivesse uma estrada que me levasse de volta, uns trocadinhos na mão, ou uma saquinha, como a gente chamava, com pão e comida, eu voltava. Não voltei, com muita vergonha. A verdade é essa, não voltei com vergonha. E de princípio foi muito duro, para mim e para ele. Ele não tinha mais regalias do que eu. Ele era patrão, eu era empregado, mas ele estava começando a vida, nós vivíamos no fundo do açougue.

P/1 - Como era um açougue naquela época, Antônio?

R - O açougue deles já estava um açougue bem montado, uma loja grande, ampla, todo azulejado. Como açougue, estava... Só como açougue, não como moradia. Ele dormia num escritoriozinho que tinha lá, um bequinho, que a gente dava o nome de escritório, e eu dormia atrás do balcão, numa caminha de abrir e fechar. À noite a gente abria a caminha ali, pronto, resolvia. Ouvia um radinho de pilha. E essa vida era de segunda a domingo, de segunda a segunda. Porque no domingo nós fechávamos o açougue, vínhamos almoçar na casa dessa prima, a irmã desse rapaz que era meu patrão, que morava no Engenho Novo, na rua Grão-Pará. A gente ia almoçar lá. Ela morava também nos fundos de um açougue, que era tão pequeno, que ela não tinha condições de acolher a mim e ao irmão. A gente almoçava e saía. Ia para o cinema, para a Praça Saenz Peña ou América, para dormir no ar condicionado. A gente não ia para ver filme, não, a gente ia dormir no ar condicionado. (riso) Ou então ia ao Maracanã.

P/1 - Como foi seu primeiro dia de Maracanã?

R - Ah, foi uma loucura.

P/1 - O que você foi ver?

R - Santos e Milan. A final da Copa do Mundo. Eu fiquei apavorado de ver. Eu acho que eu não vi o jogo, eu vi os cigarros, os isqueiros e os cigarros, que o jogo foi à noite, tinha tanta gente, que eu fiquei lá em cima, no fim da arquibancada. Mas eu não vi jogo não. Eu ficava embasbacado, olhando assim, parecia pirilampo, acendendo e apagando. Uma coisa, assim, fora do comum.

P/1 - Quem ganhou?

R - O Santos, um a zero.

P/2 - Gol de quem?

R - Não lembro mais.

P/2 - (riso)

R - Sei que o Almir jogava no Santos, naquela altura.

P/2 - O Pelé ainda jogava?

R - O Pelé jogava.

(PAUSA)

R - 15 de março de 73. Foi quando a pessoa que me chamou para ser sócio dele reabriu. Porque já tinha sido açougue antes, mas antes eu não sei a data.

P/1 - Você é proprietário...

R - Eu fui em 15 de outubro, mas ele abriu em 15 de março. O dia 15 é marcante...

P/2 - (riso)

P/1 - Você entra em 15 de outubro de 73.

R - De 73. É reaberto dia 15 de março de 73.

P/2 - Mas ele era _________ ainda ou era outro nome?

R - Não, era outro nome.

P/1 - Mas aí vamos recuperar essa história do _______

P/2 - O que mais mudou na vida do senhor quando o senhor saiu de Portugal e veio para o Rio, além dessa questão do açougue, dessa vida difícil do começo, o que mais mudou? Aquela rotina que o senhor tinha nos Açores, de repente chega no Rio de Janeiro. Como é isso?

R - Mudou muito. O sistema de vida era muito diferente. Muita abertura, tinha espaço para tudo. Você ia no Maracanã, numa praia, no cinema, ia em Campo Grande, que era uma coisa distante, ia de trem, ia de ônibus, mas 90 por cento das vezes ia de trem. Quer dizer, foi como você dar uma bicicleta para um garoto que nunca teve bicicleta. Quando tem a bicicleta, ele sai correndo as ruas todas, fui eu. Trabalhava de domingo a domingo, mas saía domingo, saía desesperado, (pensando?) que domingo jamais acabava.

P/2 - (riso)

R - Para, na segunda-feira, voltar tudo de novo.

P/1 - O que era o bairro de Campo Grande? O que tinha de comércio nessa época?

R - Tinha, no centro de Campo Grande, umas casas grandes, tinha os tais de Del Cima...

P/1 - Del Cima? O que era?

R - Del Cima, até hoje existe essa família, é famosa em Campo Grande, os Del Cima. Naquela altura tinham açougue, tinham padaria, tinham uma porção de coisa, era uma família muito rica lá. E tinha um comércio bom em Campo Grande. Eu não sei dizer nomes, porque eu estive em Campo Grande praticamente um mês. E a minha tia morava na Estrada do Monteiro, perto de uma fábrica de torrefação do café, Sacipan, eu acho que era Sacipan. Então era um pouquinho afastado do centro. Vamos dizer assim, como daqui no fim dessa rua. Não era bem no centro de Campo Grande. E eu vinha em Campo Grande, uma vez de ônibus, uma vez de moto, que o meu primo tinha, a gente dava uma voltinha de moto por lá. Não tenho muitos conhecimentos de Campo Grande. Eu ia mais... Porque a minha tia, naquela época, tinha uma casa alugada na Pedra de Guaratiba, então ia mais para lá, que era uma praiazinha.

P/1 - Como era a Pedra de Guaratiba nessa época?

R - Hoje está muito diferente. Hoje a Pedra está um bairro muito bom até para morar. Mas naquela altura tinha pouquíssimas casas, a casa era plantada em cima da areia do mar muito manso. Diziam até que fazia bem para a pele. E a minha tia tinha essa mania, de que lá era muito bom. Mas era mesmo, era uma coisa muito familiar. Todo mundo se conhecia, todo mundo se falava, sobrinho da Brígida, filho de fulano...

P/1 - Vocês iam de Campo Grande para a Pedra de Guaratiba como, de trem?

R - De carro, meu primo tinha carro. Era perto, loteamento perto, uns dez quilômetros, por aí.

P/1 - E Santa Cruz? Como era o bairro de Santa Cruz nessa época?

R - Nunca fui naquela altura para Santa Cruz. Agora já fui algumas vezes, mas poucas também, nunca fui muito para Santa Cruz. Eu fui porque o meu primo ia montar uma ótica em Itaguaí, aí sim, eu disse: "Isso aqui é o fim do mundo!" Itaguaí, naquela época, era o fim do mundo. Era um faroeste danado, era barro para tudo quanto era canto. "Você vai montar uma loja aqui?" Ele disse: "Eu vou."

P/1 - Montou?

R - Montou.

P/1 - Bom, então vamos voltar ao açougue da Cândido Mendes. Tinha nome?

R - Tinha. Açougue Cândido Mendes, Açougue e Mercearia Cândido Mendes Limitada.

P/1 - Você lembra o número?

R - 98.

P/1 - Na rua Cândido Mendes?

R - Na rua Cândido Mendes, 98. Está lá até hoje, o açougue, e ainda é da família. Quer dizer, o meu patrão passou para um irmão, e está lá o irmão dele até hoje.

P/1 - Família de açorianos?

R - Família dos meus primos.

P/1 - Então, nessa época, quando você entra, o que era o comércio de carne? O que se vendia, como se vendia, quem fornecia, quais eram os frigoríficos da cidade?

R - Quando nós fomos para lá, vendia-se muito porco. O açougue era muito bonito, para a época, mas as pessoas estavam lá, estavam muito desatualizadas, muito sem ânimo, já eram pessoas de uma certa idade, então deixaram _______. Foi para lá dois garotos, o meu primo, mais velho do que eu três anos, bonitão, de olho verde, muito falante, eu ajudando, ali. Quer dizer, já chamou a atenção por ser dois garotos numa loja daquelas, uma loja enorme, com dois garotos, parecia até um deserto. Mas a coisa foi crescendo, porque o meu primo, nesse sentido, era muito trabalhador. E eu fui ajudando, depois foi entrando mais um e mais um, até que a casa fez um bom açougue, se vendia bastante carne.

P/1 - Mas o que se vendia? Como era o comércio de carne nessa época, década de 60, que a gente está falando?

R - Era basicamente o que é hoje. Já era carne sem osso, que eu não peguei a carne com osso. Porque antes de mim existia carne com osso.

P/1 - Como é essa diferença?

R - Carne com osso é que não era desossada a carne. Trazia com osso e o açougueiro tinha que cortar a carne toda com o osso. O osso tinha que ser proporcional ao tamanho da peça que você comprava. Quando eu comecei era o contrário. A ________, por exemplo, tem músculo, o músculo pesa, vamos supor, dois quilos, a bola da ________ pesa oito. Você tinha que passar aqueles dois quilos de músculo em cima da bola... Sempre foi a guerra do açougueiro com o freguês, era o músculo. Que o freguês não queria músculo, e a gente tinha que passar o músculo, porque pertencia à ________. A maneira de trabalhar foi aprimorando hoje um pouco mais, mas é basicamente a mesma coisa. Deixou de ter o músculo, hoje se vende _________sem músculo, o músculo se vende separado, a alcatra deixou de ter a aba da alcatra, hoje se vende a aba da alcatra, a tal de fraldinha, separada.

P/1 - A fraldinha é o que você chamava...

R - Aba de alcatra.

P/1 - Você aprendeu todas as partes do boi? Quando você começou a trabalhar...

R - É relativamente fácil. Você, com o dia a dia... É quase igual a falar um idioma. Você vai para um lugar onde todo mundo só fala aquele idioma, você acaba aprendendo mesmo sem querer. E ali é fácil. Depende da pessoa, cada um tem uma maneira. Mas normalmente em um mês você conhece as carnes. Não sabe trabalhar, sabe o nome da carne, sabe que essa peça é ________, aquela é patinho, outra é lagarto, a outra é acém, as carnes você conhece, o visual. Agora, desmanchar não, aí demora mais, demora uns três, quatro, cinco meses. Mais difícil é cortar, aí demora muito mais.

P/1 - Ah, é? Por quê?

R - Porque a carne tem que ser bem dividida. Se você der um corte mal feito, você estraga a peça, é quase como uma obra de arte de entalhe. Se você fizer um entalhe mais profundo ou mais largo, você estraga a sua peça de arte. E ali é a mesma coisa. Você chega na minha loja, pede um quilo de _________, se eu cortar só o bom para você, quem vai comer a parte ruim? Tem que cortar de jeito que fique a peça bonita e você saia satisfeita.

P/2 - E como é essa história da picanha? Que parece que ela não era assim...

R - Não, a picanha foi um modismo. A picanha é bem recente, tem uns cinco ou seis anos. Porque no Brasil não tinha picanha, ninguém sabia o que era picanha. A picanha é uma subdivisão da alcatra, mas ninguém falava em picanha. Picanha se fala há uns oito, dez anos atrás. E também se fala há oito, dez anos. Mas ela virou consumida recente, três, quatro anos para cá que a picanha é bastante difundida, virou uma carne nobre, porque a picanha era uma alcatra.

P/2 - Mas por quê? Por que se dá essa mudança? O que acontece para as pessoas começarem a...

R - O argentino. A picanha vem mais do Uruguai e da Argentina. Quando começaram as churrascarias rodízio, começou a vir carne importada da Argentina para esses (moços?), nós aqui tivemos que nos atualizar, e seguir os passos deles, então passou-se a fazer a picanha. Fazer não, a subdividir a alcatra na picanha, passou-se a fazer um tal de lagarto paulistinha, que em São Paulo dão outro nome, que é só o lagarto redondinho. Passou-se a tirar o chicote do filé mignon, que eu chamo de chicote, que é uma abazinha que vem no filé mignon. Tudo isso foi copiado da Argentina e do Uruguai, das carnes importadas.

P/1 - Quer dizer, aí o mercado... Isso entra nas churrascarias, no mercado das churrascarias, e vocês têm... O comércio de carne tem que se adaptar a isso?

R - É. Porque você vai numa churrascaria, o cara te oferece uma picanha, você come e gosta, vem no açougue, pergunta o que é uma picanha, o cara não sabe, diz: "Pô, que porcaria de açougueiro é esse?" Então vai se atualizando. Há pouco tempo atrás, há um ano ou dois anos eu ouvi uma palestra de um senhor de São Paulo, tem até uma grife, carne com grife, que ele disse que o açougue vai acabar, porque a gente não está agregando serviços ao açougue, à carne. E é verdade. Se a gente fizer uma boutique de carne em que agregue serviços novos na carne, o açougue não acaba.

P/1 - Mas o que são serviços novos?

R - Você fazer um bife tipo à milanesa, você preparar uma picanha já pronta para o churrasco, você preparar um lagarto recheado com bacon, com linguiça, para assar, fazer uns bifes à rolê, fazer uma porção de coisas. Agora, nisso há a saúde pública, que também não autoriza a fazer isso. Você, para fazer isso, tem que ter um certificado sanitário especial, tem que ter uma sala climatizada para fazer essas coisas. Porque açougue faz, tem muito açougue que está fazendo, mas legalmente ele não pode fazer.

P/1 - Então vamos voltar à Cândido Mendes na década de 60. Como era um interior de açougue nessa época? Por exemplo, não havia esse controle de vigilância sanitária? Vocês tinham frigorífico atrás?

R - Tinha. A câmara que tem hoje lá continua, desde quando eu fui para lá. E é uma senhora câmara frigorífica.

P/1 - Ah, é? O que é ser uma senhora câmara?

R - Grande e boa de frio, conservando muito frio. Porque a câmara, para ser boa, ela tem que conservar. Você tem que ligar uma máquina de frio, em que ela faça frio numa temperatura “x”, e que você possa desligar a máquina e ela manter aquela temperatura por certo período. Não é muito tempo, um dia, mas duas, três horas ela tem que manter aquela temperatura. Uma câmara que você liga ela, ela faz frio, você desliga a máquina, o frio foi embora, não tem isolamento, não presta. Acaba que não tem valor.

P/1 - Mas naquela época vocês compravam carne de onde? Quais eram os frigoríficos da cidade na década de 60?

R - Tinha poucos, porque... Tinha muito distribuidor. Tinha o São João...

P/1 - O São João era aonde?

R - Ainda onde é hoje, ali no fim da Dutra.

P/1 - São João de Meriti.

R - Meriti. Tinha o São João, tinha o Santa Cruz, e tinha a Penha. A Penha já estava meio parando quando eu comecei. Mas a gente preferia a carne de São Paulo, sempre foi carne preferida, a de São Paulo. É carne de muito melhor qualidade. Vinha carne de Araçatuba, de Barretos, mais essas duas. Vinha de mais algum lugar, mas essas duas são mais marcantes, porque eram carnes padronizadas, melhor trabalhadas, que hoje você tem dificuldade em encontrar. Araçatuba eu me lembro como se fosse hoje, vinha um caminhão com dois motoristas, que eram motoristas e carregadores. Sempre pegava dez traseiros, que a gente chama traseiros, que é a peça traseira do boi, de 55 quilos. Aquilo era um padrão só.

P/1 - Espera aí, repete, para eu entender.

R - Você pedia dez traseiros, um exemplo, e cada traseiro tinha 55 quilos, uma média. Você botava os dez ali e era tudo na mesma faixa. Era padronizada, a carne. Uma coisa, assim, fora do comum, carne de Araçatuba era fora de série. Depois vieram outros frigoríficos, a turma começou até a perder terreno não sei por que, porque essas coisas são longe, não sabe. Começou a perder terreno, entrou uma porção de frigoríficos aí, do país inteiro. No Rio de Janeiro não tem mais nenhum frigorífico, o Rio de Janeiro tem distribuidores. São caras que têm câmaras bem grandes, onde compram um caminhão, dois, três, quatro caminhões de carne e revendem para você.

P/1 - Mas a carne ainda vem de São Paulo, o que se consome no Rio?

R – 90 por cento é de São Paulo. São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul alguma, Mato Grosso alguma. Mas a força é de São Paulo.

P/1 - E nessa época na Cândido Mendes, quem era a sua clientela?

R – 90 por cento eram pessoas residenciais que tinha ali, morava na Cândido Mendes, já tinha muita gente na Cândido Mendes. Talvez tivesse mais gente na Cândido Mendes que na minha ilha toda, só para você ter uma ideia. (riso)

P/1 e P/2 - (riso)

P/1 - Ah, essa está ótima! (riso)

R - Era uma clientela, eu lembro como se fosse hoje, uma clientela muito pequena. Quando eu digo pequena é de comprar quantidade. Era um bife, dois, três. Porque a Glória, antigamente... Hoje não sei como está, mas antigamente era um lugar de rapaz solteiro, de moça solteira, de prostituta, de travesti. Tem muitos apartamentos pequenos, conjugados. Então morava eu, você, e mais um. Você passava, comprava um bife, dois, eu passava, comprava um bife, dois. Quer dizer, era um pessoal de pequeno poder aquisitivo. Tinha, hoje tem prédios lá muito bons que têm uma média de poder aquisitivo. Mas naquela altura era um lugar assim... Você vendia, com muito freguês, mas pouca carne. Um bife para você, um bife para mim, meio quilo para um, um quilo para outro. De manhã se trabalhava relativamente bem, porque era justamente o pessoal que ficava em casa, naqueles apartamentos residenciais, e à tarde era aqueles fregueses que vinham da cidade, trabalhavam na cidade, um bife, meio quilo de carne moída, dois bifes.

P/1 - Qual era o horário naquela época, do comércio?

R - Era de seis ao meio-dia e das três às sete. Sete, oito, dependia. Fechava do meio-dia às três.

P/1 - E o que você fazia?

R - Do meio-dia às três? Na parte do tempo frio a gente almoçava dentro do açougue, em cima de um _______, tinha uma senhora que fazia os bifes para a gente. Enquanto a gente _________ (no apartamento?), ela fritava o bife com qualquer coisa, a gente fazia uma garrafinha com ki-suco, comprava uma bisnaga, e comia ali em cima do ________. Acabava de comer, dormia ali um sono. De verão, fechava o açougue, nem comia, ia correndo para a praia do Flamengo tomar um banho. Voltava, pegava de novo no açougue, acabou.

P/1 - (riso) Você falou do _____...

R - Cepo.

P/1 - O que é cepo?

R - Cepo é uma (tola?) redonda de carne, que hoje não existe mais, que a saúde pública não deixa, onde se cortava a carne. Tipo uma mesa. Hoje é __________, que a saúde pública proibiu. Que eram umas rodas enormes, uma árvore bem grossa, um tronco de árvore, cortadas, e você encostava a carne em cima.

P/1 - Você chamava de sebo?

R - Cepo. Agora, o sebo, que eu digo, é a limpeza da carne, a gordura da carne, que a gente tira, é que chama o sebo, que a gente vendia. E hoje paga para levar.

P/1 - Pois é. Conta essa história, como é... Quem consumia, quem comprava sebo?

R - Tinha umas indústrias especializadas, que aquilo era vendido para indústrias, para sabão, para rações. O osso era cozido e moído para fazer ração para animal. E o sebo era cozido e derretido para sabão, para uma porção de coisas. Mas a indústria maior era o sabão.

P/1 - Vocês vendiam para...

R - Não, a gente vendia para terceiras pessoas, para um caminhão que vinha, apanhava e ia vender na indústria. Quer dizer, nós tínhamos um intermediário no meio, que sempre foi o mal do açougueiro. O açougueiro sempre teve intermediários, dois, três intermediários, até chegar a ele. Em tudo, na carne, tudo. Você vê, a carne vinha de São Paulo, o entreposto no Rio. O entreposto no Rio normalmente não vendia direto para nós. Tinha uma pessoa que era vendedor do entreposto, ou que era agregado lá, que vendia para nós. Quer dizer, sempre teve dois, três, até chegar no produto final.

P/1 - E hoje o que se faz do sebo?

R - A mesma coisa. Continua sendo farinha de osso, ração, e para sabão, especialmente o sabão, esse sabão mais grosseiro. Sabão de coco, tipo sabão de coco.

P/1 - Mas vocês vendem, ainda?

R - Não, nós damos. Damos não, pagamos para levar. Porque o que eu estava comentando há pouco, o caminhão encosta na sua porta sete horas da manhã para carregar o osso e o sebo. Se o guarda chega e pede o documento do cara, o cara não vai dar um centavo para o guarda, você tem que dar, porque senão o cara não pega mais _______.

P/1 - E a que você atribui isso? Por que mudou?

R - O monopólio... Isso eu já briguei uma vez com o Seu Orlando... Com o Seu Orlando não, com o sindicato, com o monopólio dessas indústrias. Eles se agregaram, juntaram e disseram: "Nós não pagamos mais osso e sebo." Eles não deixam de ter certa razão, porque o transporte, o manuseio daquilo é caro. E eles, para fazer isso e revender, talvez não tenham mais um lucro muito grande. Eles podiam pagar pelo menos uma insignificância, mas nem isso pagam. E ainda tem outra coisa. Vamos supor, você é uma firma que tira o meu osso e sebo, se eu brigar com você que não quero mais dar osso e sebo para você, ninguém mais tira osso e sebo da minha casa. Foi aí que eu falei para o pessoal do sindicato que isso não é possível. A gente tem que ter pelo menos a livre escolha de dar para quem quer. Porque você vai dando... Eu dou para quem quero, não vou ser obrigado a dar para você, mas infelizmente é assim. Por isso hoje eu faço muito, dou muito sebo. Pobre que chega lá, a pessoa: "Dá umas pontinhas." Leva uma bolsa com cinco, seis quilos daquilo. Se é para dar para o cara do caminhão, eu dou para o pobre, ele faz o que ele quiser com aquilo. Eu não sei o que ele vai fazer, mas faz.

P/1 - Antônio, então vamos falar do Açougue Tijucano. Quando você foi para lá, qual é o endereço, qual é a história, um pouco, desse açougue.

R - O Açougue Tijucano está na rua Haddock Lobo, 457, Largo da Segunda-Feira. Eu fui para lá porque, depois de dez anos da Cândido Mendes... A sociedade sempre tem uns atritos, eu resolvi sair. E fiquei parado. Já estava casado, fiquei parado. O pai da minha esposa era conhecido de um dos donos do açougue, que não estava satisfeito com um sócio que tinha lá, então soube que eu estava parado, falou com o pai dela se ele não queria comprar a parte do outro. Eu fui lá e comprei. Até o pai dela achou ruim, porque eu cheguei lá e comprei de cara. Porque eu estava tão desesperado de estar parado, que eu queria era trabalhar. Aí comprei. Quando eu cheguei em casa que ele disse: "Como foi lá?" eu disse: "O açougue é meu." "Tu é louco, rapaz, de comprar o açougue assim?" "Não, agora é meu. Deixa para lá, seja o que for." E estou lá até hoje. Fiquei lá 27 anos com o mesmo sócio, com esse senhor que disse que era amigo do meu sogro.

P/1 - Você pode dizer o nome dele?

R - Francisco Ferreira.

P/1 - E quando foi fundado, o açougue?

R - Em março de 73. Com esse senhor, com o Seu Francisco Ferreira e com o Seu Fernando Martins Capela. O Seu Fernando Martins Capela era uma pessoa de muita visão comercial, mas nem sabia nem gostava de ficar preso no açougue, ele queria rodar, então ele não estava dando certo no açougue. O outro sócio, que só sabia trabalhar, não tinha visão comercial, chamou meu sogro e falou: "Não estou satisfeito não, o cara vai ter que sair." Chamou, eu fui lá, o outro disse que vendia, comprei a parte dele.

P/1 - Mas o que o senhor acha que trouxe para essa sociedade, o tino comercial ou o trabalho, o conhecimento?

R - Para mim, o que me levou para lá foi o trabalho. Porque o outro queria uma pessoa que trabalhasse. E eu queria trabalhar, precisava trabalhar, estava parado, casado e parado. Então eu queria trabalhar, e o outro precisava... Ali juntou a fome com a vontade de comer.

P/1 - E deu certo?

R - Deu certo durante 27 anos. Fez 27 anos, a gente se separou.

P/2 - O senhor, então, sai do açougue que trabalhou durante dez anos, vai para o (Tijuco?). Aí o senhor falou um pouco da clientela do açougue, que é uma clientela com certas características, tal. E ali na Tijuca, como era a clientela?

R - Era totalmente diferente.

P/2 - Como? Diferente como?

R - De quantidade, de maneira de ser, era um cliente mais agressivo, por incrível que pareça, aqui na Tijuca. Comprava mais, muito mais, mas era um freguês mais exigente, queria carne mais limpa, mais preparada. Eu tive 20 anos na Tijuca em que eu vendia muita carne, mas muita carne mesmo. Depois a coisa começou... Os mercados começaram a entrar, começou a cair.

P/1 - Mas o que foi mudando, em sua opinião, em termos de exigência de cliente? Você começou em 1963, e vai para lá dez anos depois. O que a década de 70 muda em termos de exigência de cliente, nesse produto carne?

R - A maneira de trabalhar, o cliente ficou mais informatizado, ficou mais elitizado, com maior poder de escolha. Entraram os mercados, começaram a fazer tipos de carne preparadas e outros tipos de carne. De princípio, não tinha tanto mercado, não tinha tanto poder, porque eles equiparavam muito os preços. E nós tínhamos mais o serviço personalizado, aquele serviço que você conhece o açougueiro, você compra hoje, compra amanhã, depois amanhã não tem dinheiro, compra do mesmo jeito. No mercado isso não acontece. Então fica um relacionamento mais íntimo. No mercado você não tem essa intimidade com ninguém, e por isso que o açougue foi sobrevivendo um pouco. Mas depois veio a mudança de poder aquisitivo do pessoal, do Collor para cá então! Do Collor para cá virou água do vinho. Veio a mudança, o povo, com menos dinheiro, foi obrigado a correr para o mercado. Aí você vai hoje, eu vou amanhã, o outro vai depois. Eu tinha clientes na Tijuca que compravam para pai, filhos, e às vezes mãe, mãe ou pai. O moço comprava para os filhos que eram casados e para o pai ou para a mãe que já eram idosos. Esse tipo de cliente não existe mais. No tempo que eu fui para a Tijuca um desses moços comprava cinco quilos de _______, sendo que dois quilos para você, dois quilos para ela e um para ele. Comprava um filé mignon para cada filho. Mas aquilo tudo tinha que ser preparado, limpinho, cortado em bife, para aqui, para ali. Quer dizer, era um cliente mais exigente que o da Glória. O da Glória, como era menos quantidade, era um bife, dois, meio quilo, um quilo. Lá não, o cara sozinho fazia um volume de carne. Para você ter uma ideia, tinha um açougue em Nova Iguaçu, junto com esse da Tijuca, ele lá servia, em números, assim, não sei se vão ser corretos, mas três mil clientes por dia. Eu servia 500. Eu fazia a mesma _______ que ele fazia com três mil.

P/1 - Nossa! No bairro da Tijuca?

R - Eu na Tijuca e ele em Nova Iguaçu. Eu tinha seis vezes mais cliente do que ele e fazia o mesmo volume de ______ que ele fazia.

P/1 - Quer dizer, pela exigência, o tipo de carne que se comprava...

R - É porque eu vendia para você, suponhamos, 50 reais. E ele, para fazer 50 reais, tinha que vender 10, 15, 20 clientes.

P/1 - Quando é que você expandiu o seu negócio e em que bairros vocês abriram açougues?

R - Eu sempre fui meio acomodado, esse meu sócio é que morava lá para cima, e chegou uma altura em que ele tinha um sócio em Nilópolis, que ele trabalhava para esse sócio. Eu era sócio dele na Tijuca, trabalhava para ele, automaticamente. Chegou em uma altura que ele disse: "Não, isso não está certo. Eu trabalho para o senhor, o senhor trabalha para o outro. O senhor vai ter que comprar a parte do outro para mim, para a gente ficar sócio em partes iguais. O senhor fica aí, eu fico aqui, mas em partes iguais." Aí foi um bocado de tempo, vai, não vai, até que conseguimos fazer assim. Passado algum... Um ano ou dois, nós montamos outro açougue em Nilópolis, Rio Novo Carnes, Mirandela, 81. Uma loja enorme, bonita. Era um banco até, a loja, fez-se uma montagem fabulosa para aquela época, muito boa.

P/1 - Em que ano foi isso?

R - 73, por volta de 80, 81, por aí.

P/1 - Com o mesmo nome?

R - Açougue Rio Novo Carnes Limitada. Não tinha nada a ver com a Tijuca, eram firmas totalmente separadas. Aí deu certo, ficou lá uma porção de tempo. E aquela coisa do imigrante querer viajar todo ano. O meu patrão, meu sócio, ele gostava muito de viajar. Todo ano ele ia para Portugal, de dois em dois anos. Aí os filhos foram crescendo, ele botou um filho lá, não deu certo, tal. A coisa degringolou. Aí saímos para outro em Nova Iguaçu, mesmo assim ainda fomos para outro em Nova Iguaçu. Também se montou lá, a loja está até hoje, está funcionando, e ficou uma temporada enorme assim.

P/1 - Como era o nome do de Nova Iguaçu?

R - Supermercado de Carnes Nova Iguaçu Limitada... Shopping de Carnes Nova Iguaçu Limitada. E depois de muito tempo as coisas foram ficando difíceis, e aquela história, como diz na minha terra, "Casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão." Enquanto deu muito dinheiro, tudo foi bom, tudo foi flores. Começou a ficar apertado daqui, apertado de lá, um belo dia disse: "Ah, é melhor a gente se separar, cada um fica na sua." Aí chegamos num acordo. Brigamos primeiro, um ano e pouco, mas acabamos chegando a um acordo. Ele ficou em Nova Iguaçu e eu fiquei na Tijuca.

P/1 - Mas, quer dizer, você amplia o seu comércio mas continua trabalhando, assim, literalmente no balcão, atendendo cliente, e administrava quatro outros açougues?

R - Praticamente administrava sim. Tinha as pessoas chave lá, que era um filho, que o filho, até certa altura, foi uma pessoa muito decente, e tal. Mas depois começou a haver problemas, e eu é que fazia o fechamento de contas. Eu ia três, quatro vezes por semana para Nova Iguaçu e Nilópolis. Quer dizer, estava muito desgastante para mim. Depois começou a ter problemas com o filho, o genro, tal. No fim sobrou para nós dois, os mais velhos. (riso)

P/1 - Bom, então a Tijuca. Você falou da clientela. Agora eu queria falar dos produtos. O que você sente de produto, do que tinha e não existia mais, e que novas coisas foram trazidas, por exemplo, carne de caça, carne branca, carne sei lá o que?

R - Você, antigamente, só vendia um frango inteiro, e só vendia frango fresco. Frango fresco é frango resfriado. Hoje você vende 90 por cento da parte de frangos em coxa, peito, filé, asa, drumet; se diversificou o frango de tudo quanto é jeito, coisa que não se fazia antigamente. Isso na parte de frango. Na parte de porco, linguiça, também se diversificou muito. A mercadoria hoje talvez seja de pior qualidade, mas tem uma diversificação muito grande. Você tem linguiça, quatro, cinco, seis tipos de linguiça, tem quatro, cinco tipos de paio, bacon, calabresa, coisas que não se vendia em açougue. Açougue era só carne e frango inteiro. Hoje não, hoje o açougue tem tudo, linguiças, linguiça defumada (riso), frango de tudo quanto é espécie, coxa, peito, sobrecoxa, drumet, asa, filé de frango, moela, coração, fígado. Essas coisas não se vendia antigamente.

P/1 - Não se vendia?

R - Não se vendia.

P/1 - Miúdos?

R - Miúdos de boi vendia. Bucho, rabada, fígado, mocotó. Mas mesmo assim não era... Dependendo do bairro, era muito fraco. No subúrbio se vendia muito mais essas coisas, aqui para baixo vendia pouco.

P/2 - Até miúdos de porco, para o pessoal fazer uma feijoada, se vendia pouco, também?

R - Praticamente não se vendia. Lombo, costela salgada, pé de porco, orelha de porco, isso não se vendia. E hoje se vende. Vende-se pouco, porque o preço é muito disparado entre o mercado e o açougue, mas ainda se vende alguma coisa.

P/1 - Antigamente havia a figura daquele senhor que vendia fígado numa carrocinha?

R - O tripeiro?

P/1 - O tripeiro!

R - Ainda existem alguns. Na Tijuca, na esquina da rua Aguiar tem um. Na rua Santo Afonso com a Major Ávila tem outro. Eu acho que são só os que eu conheço. Na Tijuca, em cada rua tinha um, em cada esquina tinha um tripeiro. Hoje não tem mais.

P/2 - E qual era a relação do açougueiro com o tripeiro, como era?

R - Muito simples. O tripeiro apanhava a mercadoria no açougue, descongelava e vendia na esquina. O povo dizia que o fígado do tripeiro era melhor porque era fresco. Nada! Ele pegava as coisas de lá e ia vender aqui.

P/1 - Ah, não desmorona...

R - Mas é verdade, filha!

P/2 - O senhor falou que só se vendia o frango inteiro. O senhor abatia o frango?

R - Não, nós comprávamos o frango... Tinha aqui o Pif Paf, que vendia o frango abatido, na Barão de São Félix, o frango abatido. Tinha o carioca, ali na Barão de Mesquita, que vendia o frango abatido, tinha o (City Aves?), da Visconde de Santa Isabel, que vendiam o frango abatido.

P/1 - Era o que?

R - Eram abatedores.

P/1 - E açougues, na Tijuca? Quais existiam que não existem mais? Como era numericamente esse ramo, na década de 80, ou na década de 70, quando você entrou?

R - Tinha muitos mais, e todos vendiam mais do que eu, hoje, sozinho. O povo está cada vez menos consumindo carne vermelha.

P/1 - A que você atribui isso?

R - A parte médica, a qualidade de vida do povo, que está mais instruído, tem sempre gente dizendo que a carne vermelha faz mal a isso, faz mal àquilo, não deve comer. E a idade das pessoas. O bairro vai ficando velho. A pessoa, em uma certa idade, não pode comer gordura, não pode comer isso, não pode comer aquilo. As pessoas da Tijuca... A Tijuca não teve renovação de gente. A Tijuca... Eu digo a Tijuca, em especial, eu não sei dos outros bairros. Mas o povo de poder maior da Tijuca foge para a Barra. Volta e meia um freguês teu bom, grande, daquele que compra mesmo: "Seu Antônio, é lamentável, mas eu estou me mudando para a Barra. Vou vir aqui." E tal. Ele vem, no começo ele vem, uma vez, duas, mas depois ele não vem. Fica muito longe vir da Barra, do Recreio, para comprar carne na Tijuca.

P/2 - Aproveitando carona nessa pergunta, na resposta que o senhor deu também, como era a Tijuca, quando o senhor chega ali, na década de 70, por aí, e como ela é hoje? O que mudou, quais são as maiores diferenças que o senhor aponta? Como o senhor vê essa...

R - A Tijuca era muito mais tranquila do que é hoje. Eu, quando falo Tijuca, estou me referindo ao lugar onde eu estou. Era muito mais tranquila. A pessoa vivia mais calma, mais tranquila. Hoje você vê muita pobreza na Tijuca, muito garoto de rua, muito pivete, muita menina de rua, muito assalto. Naquela altura também tinha. Eu não vou dizer que não tinha, porque eu mesmo fui assaltado em um ônibus nove vezes. Mas era outro tipo de assalto, um assalto mais amador. Hoje é mais profissional, eu acho bem diferente. O povo era mais, como eu vou dizer, a relação entre o açougueiro e o freguês era mais de amizade, de intimidade. Hoje não, hoje... Aliás, o meu patrão da Cândido Mendes dizia que açougue bom − e não deixa de ser verdade − é o açougue de passagem. O açougue que você chama depassagem é o que você passa hoje na porta, olhou, gostou, comprou, foi embora, mas não volta mais. Não vem amanhã nem depois, porque você não mora aqui. Amanhã vem outro, depois... Então está sempre renovando o cliente, não há chance de haver intimidade e não há chance de ter... Ah, a moça não pode comer isso, não gosta disso, não há chance do fiado. Tudo isso, ele dizia muito isso. Eu me lembro que uma vez ele me disse que queria comprar um açougue num lugar que, embora não vendesse caro, que ele se debruçasse no balcão e visse passar gente da rua.

P/1 e P/2 - (riso)

R - Mas é verdade, porque se tiver passagem na rua, você passa, sem pensar em comprar, mas se olhar, ver um mostruário bonito, você pode ter curiosidade de entrar e comprar alguma coisa. Mas se não tiver passagem na rua, por muito bonito que você faça o mostruário, você não vende nada para ninguém.

P/1 - Eu tinha perguntado para o senhor sobre antigos açougues na Tijuca, ou nessa região. O senhor pode citar antigos açougues, que eram tradicionais no bairro? Mais ou menos ao seu redor.

R - No bairro tinha o Açougue Bonfim, que _______fechou, porque foi vendido para o Mundial, o tal Mundial, de hoje. Esse era o mais tradicional do bairro. Depois vinha o meu, mas perto do Bonfim era fichinha pequena. Descendo, tinha o Açougue São Lázaro, onde hoje é uma loja de tinta, Palmeiras Tinta. Descendo tinha o Açougue... Era o nome de um santo aí, quase chegamos aos capuchinhos, à Igreja dos capuchinhos. Depois, descendo, tinha o Alberto Siqueira, dez; tinha o Manoel Leitão, oito. A gente sabe pelos números. Normalmente açougue a gente conhece não pelo nome, pelo número da loja. Por coincidência, qualquer vendedor de açougue, ele não vende para a firma, vende para o número tal. Ele sabe, claro, que uma coisa é associada à outra. Mas ele vende para o número tal. Descendo, tinha o Alberto Siqueira, tinha o Manoel Leitão, esse eu sei que existe até hoje, o Açougue Recreio, que é quase esquina com a rua do Mattoso. Logo na virada da rua do Mattoso tinha dois, que estão fechados, não sei mais. Vindo mais para baixo, tinha um na Figueiral, e tinha um na Padre Frontin, bem por baixo de _________, na Padre Frontin, que hoje é uma loja de móveis, também não sei o nome. Mais para baixo tinha, na Figueiral, tinha a Sampaio Ferraz com dois, tinha o (Açougue Liberal?), que ainda está na Anastácio, e um bem na volta da subida do morro, mas fica ali logo embaixo, que era o Seu Alberto, que faleceu.

P/1 - Nossa, tinha um bocado!

R - Tinha. Isso para baixo. Para cima tinha o um... Tinha o Açougue Bonfim, que também ainda está aberto lá, que é só entrega de ruas; tinha um na esquina... O Açougue ________, na rua Valparaíso; tinha o Açougue Tupinambá, na esquina da rua... Daquela rua sem saída, Rêgo Lopes; tinha o Açougue Aragão na esquina da Marquês de Valença. Tinha o (177?), do Zé Manoel; tinha um onde é hoje o hortifrúti, que eu não sei o nome; tinha o Marcado São Lucas, aí na Praça, onde hoje é o camelódromo, tinha um que está aberto até hoje, que é na Carlos Vasconcelos, que é o Carlos Vasconcelos. Tinha mais alguns. Esses são os que eu me lembro.

P/1 - Isso naquele espaço?

R - Naquele espaço. Em duas ruas, Conde de Bonfim e Haddock Lobo. Isso no comprimento, nas transversais sempre tinha algum que a gente nem sabia que tinha.

P/1 - Como você explica um pouco essa coisa de concentração, essa quantidade de açougues que hoje não tem?

R - O povo está comendo muito menos quantidade de carne. Esse moço que foi meu ex-sócio, ele dizia que... Quando trabalhava de empregado, era ali _________, onde e hoje são aquelas pistas. Ele dizia que, em média − ele era meio analfabeto, mas ele fazia muita estatística − o povo consumia, por semana, três quilos de carne. Hoje o povo não consome 250 gramas de carne. O consumo de carne caiu demais. Primeiro, uma coisa que também ajudou muito, a comida aqui roubou muito o cliente do açougue, a churrascaria roubou muito o cliente do açougue, o supermercado roubou o cliente do açougue. Tudo isso diversificou. A família diminuiu, você vê que a família, o número de filhos diminuiu. Não há mais aquela união de todo dia ir almoçar na casa do papai e da mamãe, não se cozinha todo dia. Tudo isso teve influência no açougue. É o que eu digo, se você fizer uma boutique de carne, uma casa bem preparada higienicamente e bonita, e com carnes diversificadas, quantidades pequenas, você não pode tiver quantidades grandes numa embalagem, porque não vai vender, o freguês vai querer que corte, ainda vai sobreviver algum tempo.

P/1 - Você acha que os açougues estão em extinção?

R - Estão, por aquilo que eu disse, que a despesa está muito alta para o nível de venda que eles estão tendo.

P/1 - Uma coisa que me chamou a atenção quando você citou o nome dos proprietários de açougue, a gente vê certa descendência um pouco portuguesa, e tal. A presença dos açorianos no ramo de carnes e de açougues no Rio, de que forma o senhor explica isso?

R - Foi como eu já disse aí fora, há pouco, para você: era familiar. Você vinha de Portugal para a casa de um parente, de um conhecido, não sei o que. Esse conhecido tinha um açougue. Automaticamente, você continuava, ia trabalhar com ele ou com alguém conhecido dele. Porque você vinha sem saber... 90 por cento dos açorianos vinha sem posição definida. Eram lavradores, algum ou outro era marceneiro, carpinteiro, ferreiro. Mas a maioria vinha sem posição definida. Então o que tinha que fazer? Botá-lo no açougue, para aprender a desossar carne, a entregar carne na rua, até que fosse embora. Era uma maneira de você ampliar o seu negócio. Ele chegava, ficava na sua casa. Era uma pessoa da sua confiança, passava um ano, dois, eu botava você na caixa. Eu podia deixar você na caixa, porque você já tinha um certo conhecimento, e comprava uma coisa, um outro açougue mais para cá, mais para lá, ficava manobrando os dois com a sua presença na caixa, que era o que segurava mais.

P/1 - Mas hoje você consegue numerar, por exemplo, continua o ramo de açougues no Rio? A maior parte está na mão de açorianos?