Ponto de Cultura

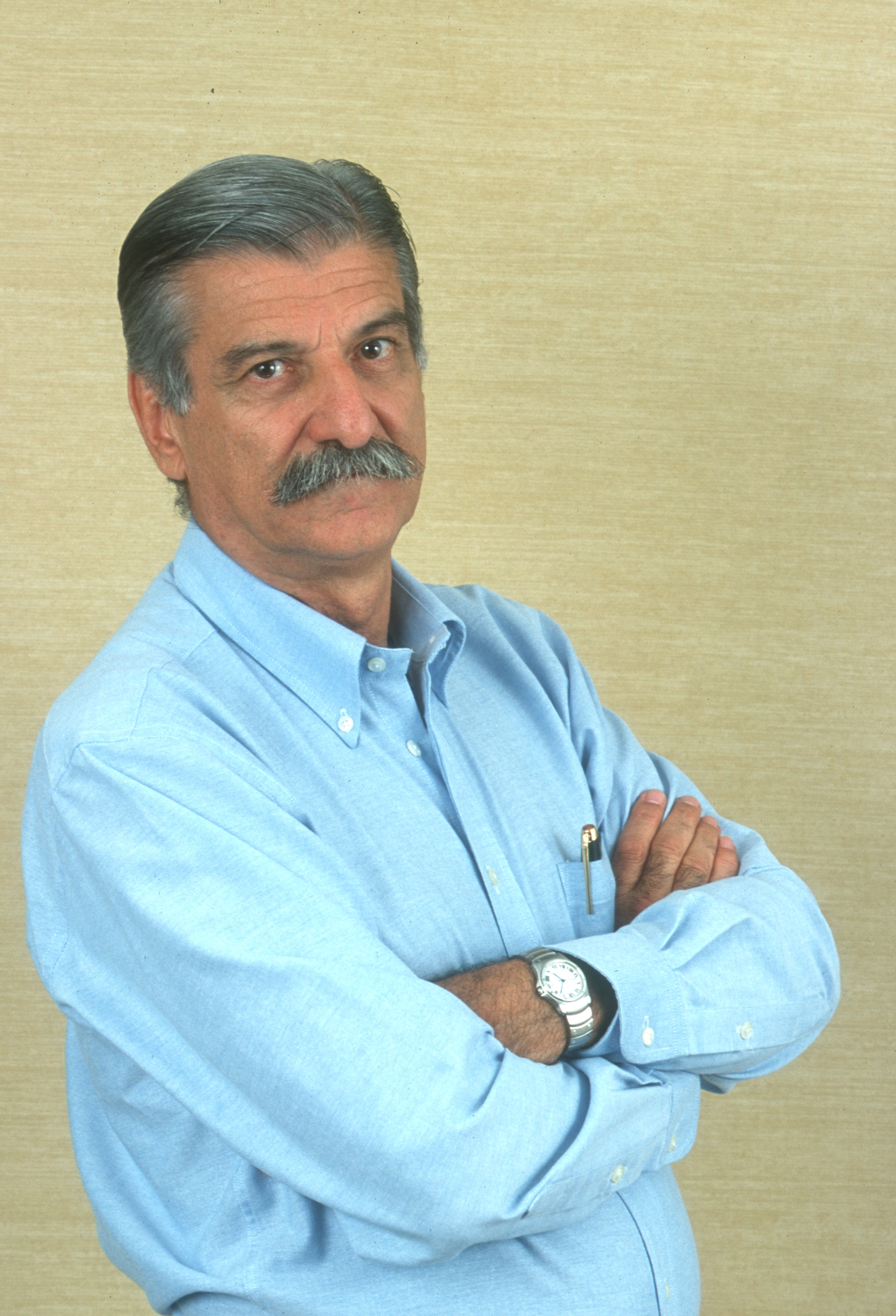

Depoimento de Nicolau Rachid Atihe

Entrevistado por Marta De Lellis e Maiara Moreira

São Paulo, 06/05/2010

Realização Instituto Museu da Pessoa

Entrevista PC_MA_HV277

Revisado por Ligia Furlan

P/1 — Senhor Nicolau, para começar o senhor poderia falar o seu nome completo, local e data de nascimento?

R — Nicolau Rachid Atihe.

P/1 — E a data e local do seu nascimento?

R — 30 de julho de 1913. Atravessei duas guerras internacionais.

P/1 — E em que local o senhor nasceu?

R — São Paulo.

P/2 — Não, qual a cidade que o senhor nasceu?

P/1 — A sua cidade natal é São Paulo?

P/2 — Onde você nasceu?

R — O que?

P/1 — O local de nascimento?

R — Olha, naquele tempo, era Jardim Europa, era quase tudo mato lá, não?

P/2 — Onde é a cidade que você nasceu?

R — São Paulo.

P/2 — Não, qual é o nome da cidade que você nasceu no Líbano?

R — Ah, no Líbano? (Shukran?)

P/1 — No Líbano. E os nomes dos seus pais?

R — Rachid Atihe

P/1 — E a mãe?

R — Farida Atihe.

P/1 — E o senhor sabe um pouquinho da história dessa família?

R — Posso. Naquele tempo, os turcos dominaram o Líbano e a Síria. O meu pai era professor da universidade e jornalista, ele pendia sempre para a libertação do país, da Síria e do Líbano. De vez em quando, diz a história, que ele, na praça pública, discursava contra os turcos, chegou a ser ameaçado e teve que fugir para o Egito. No Egito, ficou certo tempo como redator do maior jornal do Egito, Al Ahram, depois imigrou para São Paulo. Em São Paulo, começou a escrever histórias na revista, e depois adquiriu uma topografia grande e a transformou num jornal, chamava ________ Jovem do Líbano e foi muito bem sucedido. O meu pai foi um grande filólogo da língua árabe, era o maioral do tempo dele. Ele chegou a fazer um dicionário, aqui em São Paulo, Dicionário Atihe. Trabalhou 25 anos sozinho, introduziu na língua árabe mais de mil palavras que não...

Continuar leituraPonto de Cultura

Depoimento de Nicolau Rachid Atihe

Entrevistado por Marta De Lellis e Maiara Moreira

São Paulo, 06/05/2010

Realização Instituto Museu da Pessoa

Entrevista PC_MA_HV277

Revisado por Ligia Furlan

P/1 — Senhor Nicolau, para começar o senhor poderia falar o seu nome completo, local e data de nascimento?

R — Nicolau Rachid Atihe.

P/1 — E a data e local do seu nascimento?

R — 30 de julho de 1913. Atravessei duas guerras internacionais.

P/1 — E em que local o senhor nasceu?

R — São Paulo.

P/2 — Não, qual a cidade que o senhor nasceu?

P/1 — A sua cidade natal é São Paulo?

P/2 — Onde você nasceu?

R — O que?

P/1 — O local de nascimento?

R — Olha, naquele tempo, era Jardim Europa, era quase tudo mato lá, não?

P/2 — Onde é a cidade que você nasceu?

R — São Paulo.

P/2 — Não, qual é o nome da cidade que você nasceu no Líbano?

R — Ah, no Líbano? (Shukran?)

P/1 — No Líbano. E os nomes dos seus pais?

R — Rachid Atihe

P/1 — E a mãe?

R — Farida Atihe.

P/1 — E o senhor sabe um pouquinho da história dessa família?

R — Posso. Naquele tempo, os turcos dominaram o Líbano e a Síria. O meu pai era professor da universidade e jornalista, ele pendia sempre para a libertação do país, da Síria e do Líbano. De vez em quando, diz a história, que ele, na praça pública, discursava contra os turcos, chegou a ser ameaçado e teve que fugir para o Egito. No Egito, ficou certo tempo como redator do maior jornal do Egito, Al Ahram, depois imigrou para São Paulo. Em São Paulo, começou a escrever histórias na revista, e depois adquiriu uma topografia grande e a transformou num jornal, chamava ________ Jovem do Líbano e foi muito bem sucedido. O meu pai foi um grande filólogo da língua árabe, era o maioral do tempo dele. Ele chegou a fazer um dicionário, aqui em São Paulo, Dicionário Atihe. Trabalhou 25 anos sozinho, introduziu na língua árabe mais de mil palavras que não existiam e, ao mesmo tempo, a origem de muitas palavras da língua portuguesa, derivadas do árabe. Dicionário muito fabuloso e tinha trabalho, porque era grande, o dicionário. Naquele tempo, a colônia de São Paulo era umas das melhores colônias árabes, sírias do estrangeiro. Não tinha outra igual. Aqui, existiam os maiores poetas, os maiores escritores, os maiores jornalistas, e assim para tudo. Infelizmente, os meus patrícios lá, ao invés de educarem os filhos deles, ensinando a eles a língua, foram logo ter comércio. Querem comércio, comércio, comércio. Os velhos foram desaparecendo e os filhos mal sabiam falar o árabe. Quer dizer, os maiores jornalistas que tinham aqui migraram, não tinha mais campo para eles. As maiores revistas fecharam, o jornal que era diário passou a ser semanal. Depois que a guerra veio, teve que transformar o nome dele para “Brasilíbano”, por causa da guerra. Continuou com o falecimento do meu pai na mão do meu irmão. Infelizmente, já não havia mais assinantes que liam o jornal. Teve que encerrar o jornal, como todas as revistas árabes encerraram em __________.

P/1 — E a sua mãe, senhor Nicolau?

R — Minha mãe faleceu quando eu tinha mais ou menos dez anos. Meu pai foi se casar pela segunda vez só quando nós atingimos a maior idade. Casou-se com a escritora Mary Haddad Atihe.

P/1 — E o senhor se lembra de alguma parte da sua infância no Líbano?

R — Como?

P/1 — Com quantos anos o senhor veio para o Brasil?

R — Eu tinha oito anos.

P/1 — E o senhor se lembra de alguma coisa da infância lá no Líbano?

R — Nada. Eu tive chance agora, faz pouco tempo, o Brasil fez uma pequena exposição lá e eu participei dessa exposição no Líbano. Está tudo diferente, não tem mais nada. Depois veio a guerra entre os judeus, aí desapareceu tudo.

P/1 — E a infância do senhor, então, foi em São Paulo?

R — Tudo em São Paulo.

P/1 — O senhor se lembra da primeira casa em São Paulo?

R — Não muito bem. Era em uma descida “assim”, uma casa bem baixa, [moramos] pouco tempo. Depois mudamos para a Rua Vergueiro, uma casa vizinha à fábrica de chocolate Sönksen, era muito bom aquilo lá! Depois mudamos para Liberdade, que ficava mais perto da cidade, porque o meu pai tinha o jornal então ele vinha da Rua Santo André para almoçar em casa e voltava para o trabalho. Lá era mais perto.

P/1 — E o senhor tem irmãos?

R — Da minha mãe, nós somos quatro. Os dois mais velhos que eu faleceram. Eu sou o terceiro e o meu irmão caçula, filho legítimo da minha mãe, está aqui em São Paulo.

P/1 — E o senhor poderia falar os nomes deles?

R — Adib.

P/1 — E os outros?

R — Os outros, Anuar, o mais velho, Munir, Nicolau, que sou eu, Adib.

P/1 — Todos homens.

R — Todos homens. No segundo casamento, ele teve um casal. (Nasen?) que faleceu e Salua, que está viva.

P/1 — E o senhor se lembra da sua primeira escola em São Paulo?

R — Primeira?

P/1 — Escola.

R — Colégio Moderno Sírio na Rua Pirapitingui. Lá eu aprendi o árabe, falava bem. Depois, por falta de prática, por causa da minha profissão, eu saí, fui esquecendo pouco a pouco. Ultimamente, devido à frequência dos patrícios no Club Homs, a gente conversa aqui, conversa ali, vai adquirindo outra vez a língua árabe.

P/1 — E a escola era perto da casa? Como é que vocês iam para escola?

R — Da Liberdade não. A casa que eu morava na Liberdade era número 162, quase esquina da Rua Jaceguai. E a escola era na Rua Pirapitingui, no início da Rua Vergueiro.

P/1 — E vocês iam caminhando?

R — Como?

P/1 — Como era o trajeto até a escola? Iam caminhando, iam de bonde?

R — A pé.

P/1 — Iam caminhando?

R — Todo dia a pé. Era semi-interno, ia de manhã cedo, almoçava na escola e voltava à noite, cinco, seis horas todo dia.

P/1 — E o senhor se lembra de alguma professora que te marcou?

R — Nós tínhamos bons professores. O vice-diretor era o deputado Romeu [de] Campos Vergal, no tempo ele era líder _________, tínhamos o professor Juvenal Lino de Matos, também era um grande político. Esses são os que mais me recordo. Foram os professores árabes que ensinavam para nós.

P/1 — E o que vocês mais gostavam de brincar nessa época, depois da escola?

R — Visitar o quê?

P/1 — De brincadeiras no tempo livre depois da escola?

R — Eu não pesquei direito!

P/1 — Vocês faziam o que depois da aula? Qual era o cotidiano da casa?

R — A gente ia para casa, tinha uma mesa, sentava, fazia as lições. O meu pai controlava o boletim todo mês. Se uma nota fosse mais baixa que o mês anterior, tinha que justificar o porquê de ser mais baixa. Quer dizer, ele vinha do trabalho e queria ver nós todos estudando na mesa. Era rígido o meu pai, neste caso.

P/1 — E vocês eram bons alunos então?

R — Como?

P/1 — Eram bons alunos.

R — Graças a Deus. Eu tinha aqui o último boletim da escola. Eu posso mostrar, está por aí.

P/1 — E o que o senhor mais gostava de estudar?

R — Olha, naquele tempo, o francês era predominante. Nós tínhamos uma professora que lecionava francês. Inglês, ninguém ligava, era tudo francês. Quer dizer, ficamos mais favoráveis ao francês, fora o árabe.

P/1 — E aos finais de semana, o que a família fazia?

R — Nos fins de semana eu pegava o meu irmãozinho, o Adib, o papai dava um dinheirinho e nós íamos passear. Levava ele ao Parque Antártica, à Ponte Grande e depois voltava para casa às seis horas. Eu tomava conta dele naquela época, depois que a minha mãe faleceu.

P/1 — E depois dessa escola?

R — Bom, depois dessa escola... Nós não tivemos escola! Veio aquela crise forte e eu precisava ajudar o papai no jornal, quer dizer, eu fui trabalhar no jornal, trabalhei na ________ de Santo André. Meus irmãos também foram lá trabalhar no jornal. O irmão mais velho, Anuar, conhecia bem a língua árabe, ajudava na escrita. O meu irmão Munir tomava mais conta da oficina. E eu era o coringa, um pouco de cada, trabalhei um pouco na máquina minerva, dobrava jornal para remeter o jornal... Mas minha paixão era ver a máquina grande funcionar! Eu sempre namorava aquela máquina, eu gostava da parte mecânica, tinha paixão pela mecânica. Eu admirava como ela funcionava, levava as (letreiras?) pra encaixar, tomava conta. E quando começou a bater a crise também desse caso aqui, me deu um estalo na cabeça que aquilo também não tinha muito futuro. Eu gostaria de ter uma coisa mais própria, minha. Comecei a indagar onde poderia arrumar uma escola de mecânica. Me indicaram diversas escolas, mas a melhor delas, era a Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, naquele tempo era a melhor do Brasil. Corri lá na parte teórica, perto do Jardim da Luz, a sede, à noite. Falei com o engenheiro (José Golupe?), "o seu lugar fica garantido ano que vem", já estava assim no meio do ano, "estão encerradas as inscrições". Mas eu insisti tanto, eu implorei tanto a ele, tanto, tanto, que ele concedeu para mim uma exceção como aluno ouvinte. Podia frequentar como ouvinte e no final do ano, faria o exame junto com os outros. (Era meio puxado?) A parte noturna, que era a parte teórica, não foi difícil para mim. Eu já tinha geometria, desenho, descritiva, álgebra, já sabia mais ou menos. A parte mais difícil era a oficina. De dia era na Rua João Teodoro, como eu falei, lá tinha programação. Tanto número de peça o aluno precisava fazer! Eu pegava aquela lima para fazer, me machucava todo, o mestre olhava e falava: “calma, isso não é assim, isso tem que fazer assim, assim e assado”. Eu aprendi e, ao invés de trabalhar seis horas, trabalhava sete horas. Eles me deixavam para adiantar o programa. Chegou no final de ano, faltava quase três, quatro peças simples. O exame na teoria passei folgado, e o da oficina, me passavam de qualquer jeito, mas eu fiz questão de terminar as peças. Terminei as peças, passei para o segundo ano com toda a turma. O segundo ano já era mais nas máquinas, torno, têmpera, forja e mais fresa. Tinhas uns três, quatro tornos, mas fresa tinha só uma. Tinha um programa de fresa que era muito difícil e o pessoal não gostava, e eu me apaixonei pela fresa!

P/1 — O que é a fresa? O senhor pode explicar?

R — É uma máquina que faz estampo e faz a engrenagem. Engrenagens cônicas, coloidais, cilíndricas, é o máximo da mecânica. Manejando por aí, a broca funcionando, a peça veio para fazer desenho, estampo, é difícil. Eu fiz aquilo e me dei muito bem na fresa, tanto é que no terceiro ano, não saí da fresa. Eles mandavam o aluno comigo lá para fazer o trabalho e eu dirigia ele como fazer. Me dei muito bem na fresa! Acabou o curso, ganhamos o diploma e eu consegui um emprego na Orion de fresador. Aquela fábrica já fechou, eram todos alemães.

P/1 — Onde ficava a Orion?

R — Na Rangel Pestana. Ficava perto da usina de leite naquele tempo, não me lembro o nome dela. Eles faziam muito estampo para fundir peças de borracha para carros. Tinha uma fresa lá, e tinha aqueles tornos grandes, compridos, para tinturaria, revestir de borracha. Então eles retificavam, ficava mais ou menos, quatro, cinco horas, cada passo, tinha que retificar tudo. Eu me dei bem lá, o mestre lá era professor, tinha escola em Santana. Me dei muito bem com ele, me deu bom ordenado, o pessoal lá do torno me olhava assim, era o único brasileiro lá, pequeno... Eram todos marmanjos, grandes. Fiquei oito meses. Nisso, o engenheiro do Liceu foi chamado para tomar conta da Metalúrgica Matarazzo, na parte mecânica, uma oficina grande e tal. Ele via que tinham todos oficiais bons, “tudo” estrangeiro. Era grupo alemão, grupo holandês, grupo polaco, grupo húngaro. Trabalhavam, mas sempre um olhava o outro e, nas horas vagas, se reuniam, aí começava política de guerra. Ele não se metia nisso, ficava de lado, vivia isolado. Conseguiu trazer três ex-alunos do noturno do Liceu, mas estava faltando a fresa principal, que era uma fresa grande, e mandou me chamar umas duas, três, quatro vezes. Eu tentei evitar, mas no fim não tinha mais jeito. Mesmo os colegas: “Atihe, você precisa ajudar o doutor Correia, ele foi o nosso professor, está em maus lençóis lá!”. Pedi a minha demissão, o mestre me chamou de lado, “mocinho, você está tão bem aqui, em sete meses, você ganhou três aumentos, coisa que aqui a firma nem dá, e está para ganhar o quarto. Por que vai sair?” Eu falei, “questão de gratidão, doutor! Eu me sinto muito bem aqui...”, contei para ele a história, ele falou, “você tem razão, está certo”, me afastou e fui para Metalúrgica Matarazzo. Metalúrgica Matarazzo, na Rua Carneiro Leão - era no auge dela - era a maior estamparia, maior fábrica de brinquedo, lataria. Posso dizer, da América, só igualava com a Cameron americana. No fim, ela fez acordo com a Cameron e as máquinas automáticas, a Cameron mandava. Bom...

P/1 — A Matarazzo ficava onde nessa época?

R — Carneiro Leão, dava para duas ruas.

P/1 — E o senhor pode descrever um pouquinho como era essa fábrica?

R — A fábrica fabricava latas, naquele tempo vasilhame, era tudo de lata, lata de um galão e brinquedo de (folha de France?). Mas era tudo estampado, precisava de estampo para cortar, e quem fazia era a fresa. Eu fui à fresa e quem estava trabalhando na fresa era um alemão muito velho, mas aí também estava a turma lá, não tinha ordem, não tinha nada. Tinha mais de 50 funcionários, faziam e desfaziam o que quisesse. O mestre era húngaro e estava prestes a se aposentar, ele andava (pra lá e pra cá?), “está ruim”. Colocava uma peça na fresa, "calma, calma, calma". Este (cara?) ficava a noite lá, fazia hora extra e aconteceu uma coisa depois de um certo tempo, nesse ínterim, o meu engenheiro, Heitor Correia, quando me chamou pra lá, ele me aconselhou: "você tem que continuar o estudo". "Mas doutor (Clétole?) Correia, mas estudar de que jeito?", "faça como eu fiz, pegue o curso por correspondência". "Onde?" “ele fez pela Itália”, "mas eu tenho dificuldade", ele falou, "mas tem uma escola americana, Internacional Correspondências School tem filial na Argentina e tem sucursal aqui no Brasil, em São Paulo. O Governo de São Paulo não reconhecia essa escola, mas na Argentina é reconhecida. Mas naquele tempo, quem dominava aqui era General Electric e outras firmas americanas grandes, elas davam valor. Bem, eu me matriculei no curso de Engenharia Mecânica, eletricista. Não tinha eletrônica naquele tempo. Bom, aconteceu uma coisa interessante naquele tempo, aquele velho que fazia a fresa, antes de eu chegar, tinha sempre briga entre eles e os húngaros, ou polacos, porque não fazia peça. Depois que saia da fresa, eles tinham que acertar. Ele ficou doente uma vez e eles tinham que fazer duas engrenagens cônicas e não tinham confiança em mim. O mestre de ajustagem, "o senhor não se incomoda! O senhor faz a engrenagem e eu acerto", eu falei, "na minha engrenagem o senhor não vai pôr a lima de jeito nenhum!” Ele olhou assustado. Olhou para os outros "óh, óh óh..." De jeito nenhum, eu falei para ele. Bom, ficou assim, eu fiz a engrenagem (risos) que os outros levavam 18 horas, em cinco, seis horas fiz a tal da engrenagem e levei para ele. Ele mostrava para todo mundo, principalmente para os alemães, "olha só! Olha que maravilha!" e com isso aqui, me abraçava, queria beijar, aí, eu falei, "você não vai pôr a lima?" "não, não". Aconteceu o reverso, a ficha do mestre (risos), foi para o mestre e foi para o engenheiro, "como vocês trabalham em 18 horas se dá pra fazer em cinco horas?" Mas ele não tinha força, o engenheiro. O que ele fez? Me tirou da fresa (risos) e me colocou para trabalhar na máquina vertical nova que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos.

P/1 — Senhor Nicolau, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como era esse esquema de estudo a distância. Como é que funcionava?

R — Como?

P/1 — O estudo a distância, que o senhor se formou Engenheiro Mecânico na Argentina. Como era esse estudo?

R — Ah, por correspondência. Eles remetiam para mim os folhetos das aulas. Nos folhetos, explicavam o ponto e, no fim, tinha um questionário. Nesse questionário, trazia a resposta, mas você tinha que desenvolver o cálculo. A gente colocava em tubo de papelão e remetia para lá. Eles mandavam tudo de volta corrigido, e mandavam outros, cada vez mais. Era um curso puxadíssimo, segundo o doutor Bicudo, que tomava conta, de cada dez que pega o curso de engenharia, um ou dois terminam, o pessoal desiste na metade. A força de vontade... Chega um certo ponto, ninguém explica para ele o que é isso, o que é aquilo. Amanhã ou depois de amanhã, desiste. Eu fiz tudo.

P/1 — E como é a formatura? Como é que o senhor recebe o diploma?

R — A formatura, no fim, quando acaba tudo, vem um questionário muito grande de lá, você entra no escritório deles, à vontade, tem todos os livros, entra e sai, tem que resolver, é um problema grande. No meu caso, deu para calcular o gerador de tanto isso, tanto aquilo... Levei 20 dias trabalhando no cálculo e tudo, fiz o desenho e remeti. Fui aprovado e eles te passam o diploma. Eles fazem muito bem feito.

P/1 — Agora, voltando na fábrica Matarazzo, o senhor disse que existiam uns grupinhos que começaram a se mexer com a coisa da política.

R — Sempre foi política lá. Não brigavam, discutiam, né, em bloquinhos. Bloco russo, bloco alemão. Aconteceu que tinha a parte de engenharia, que ficava bem em cima da oficina, e tinham dois desenhistas. Um saiu, outro ficou vago. Eu achei que eu poderia preencher essa vaga, depois daquela negócio... Cheguei perto do engenheiro e pedi transferência. "Não, o senhor faz falta no desenho, lá embaixo, na oficina...", eu falei, "olha doutor, eu já fiz mais da metade do meu curso de engenharia e aqui estão os desenhos que eu fiz, estou apto para fazer, não vou ficar sentado lá!”, "não, mas a metalúrgica, amanhã acaba a guerra, vai crescer bastante..." Não era isso, porque eu estava percebendo que estava começando a chegar os brinquedos estampados da China, de plástico. Os brinquedos daqui contra aqueles de lá, eram “desse tamanho”. Fiz, fiz, me deu alvará, me pagou tudo direito, eu ainda fui um pouco cara dura, pedi o estojo dele, "gostaria de levar este estojo, pela primeira vez que eu estou desenhando por aí", ele falou "leva!" (risos). Depois de lá, depois de certo tempo descansando, saiu um anúncio no jornal, Fábrica Pajé, até fazia borracha pajé. Mas o escritório era na Santa Cecília, perto da cidade. Fui, prestei exame e fui aprovado, era para tomar conta da fábrica.

P/1 — Quantos anos o senhor tinha nessa época? O senhor se lembra?

R — Como?

P/1 — A idade do senhor nessa época?

R — Olha, acho que uns 40 e poucos anos. No dia seguinte, para ir lá, eu assinei um erro meu. Eu pegava o ônibus de onde eu morava, no alto do Belém, dava uma volta desgraçada e chegava na Praça da Sé. Da Praça da Sé, tinha que andar até a Praça Patriarca e pegar Alto da Lapa. Depois, no ponto final, tinha que pegar o Vila Leopoldina. Era massacrante, mas eu tinha que trabalhar, né, tinha família, tinha que trabalhar.

P/1 — O senhor, nessa época, já era casado?

R — Era. Eu casei cedo.

P/1 — Casou com quantos anos?

R — Olha, em 39 eu casei.

P/1 — E como é que vocês se conheceram? Conta um pouquinho desse casamento.

R — Foi tudo bem, graças a Deus. Eu me dava muito bem com minha esposa, tivemos dois filhos.

P/1 — Como ela se chamava?

R — O nome dela original era (Galon?), mas ela gostava do nome Anita, então o pessoal tratava ela pelo nome Anita. Bom, depois de uns seis meses na Pajé, a CAXEX [Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil] estava cortando a cota de borracha para eles por causa da guerra, então eles estavam fechando seção por seção. Antes de fechar a minha, eu pedi demissão. Dois, três dias depois, peguei o jornal para procurar emprego, a General Electric, raio-x, precisava de técnico para o departamento técnico dela, para dirigir o departamento técnico dela. Naquele tempo a General Electric era na Praça da República e era muito grande. Tinha equipamentos hospitalares, tinha representação geral. “Tá” bom, fui lá! O diretor era um suíço, doutor (Geiser?), parece que é o nome dele, muito educado. Começou a me examinar, levou duas horas e meia na sala dele me examinando, me mandou fazer transformador, fazer isso, fazer aquilo, depois ele falou: “o emprego é teu, pode começar amanhã. Mas olhando a sua situação, moço, vejo que você merece uma outra coisa muito maior”, eu falei, “mas o que é doutor?” A General Electric está selecionando um pessoal e vai dar curso no Rio de Janeiro, oito meses de técnica radiográfica, você vai aprender a lidar com raio-x, aprender a vender raio-x, tudo isso!” Eu falei, “olha, lidar com raio-x está certo, mas vender, eu nunca trabalhei em vendas. Sou um fracasso, eu nunca trabalhei.”, ele falou, “esse que nós nos interessamos! O pessoal profissional de vendas, nós não aceitamos. A venda de raio-x é uma arte e nós vamos ensinar a você essa arte de venda, não é qualquer um! Tem que aprender a arte de venda de raio-x!”, “mas eu tenho família”, “eu vou pagar para você! Quanto você estava ganhando?”, “tanto”, “você vai receber isso mais ajuda. Mas você vai ter que ir amanhã mesmo, porque temos que encerrar isso!” Achei que deveria topar, uma oportunidade dessas, eu deveria topar. Aceitei o emprego. No dia seguinte fui com o outro colega lá, Francisco José, fomos ao Rio, esse era mais velho do que eu na General Electric. Ficamos lá, fizemos o curso, puxado! E para visitar a família, sexta-feira pegava a Central, terceira classe, ia a São Paulo para visitar a família, ficava aqui sábado, domingo e saía domingo à noite daqui. Foi muito puxado. Quase mais que a metade, caiu fora, falou, “não, eu não acabo esse curso”. Eu acabei o curso, me deram território São Paulo e dividiram em duas partes. A parte melhor ficou com o meu colega que era mais velho, a parte mais rica, né? Naquele tempo era a Barão de Itapetininga, Marconi, Xavier de Toledo, o Centro estava se deslocando para lá. E o hospitais, eu peguei a Santa Casa, só que ela não comprava quase nada (risos). Bom, outro representante que tinha esse território, tinha vendido um equipamento para adaptar em um aparelho de raio-x deles, para tirar chapas em planos. Eles pagaram tudo e chegou o aparelho. “Atihe, você precisava montar esse aparelho lá, é seu território” “tá bom, então!” Era no Jaçanã, naquele tempo tinha o Hospital Jaçanã de tuberculose lá, da Santa Casa e tinha uma coisa interessante lá, da janelinha do raio-x, a gente via passar os médicos. Sempre passava um médico fantasiado, as irmãs que passavam faziam questão de beijar a mão dele. Perguntei para o técnico, “por que isso?” ele disse “esse homem tem a mão santa! É o professor Zerbini. Esse homem tem a mão santa, faz milagre!” Bom, montei o aparelho, chamei os diretores, tiraram a chapa, olharam, “xiii, pode levar de volta!” “por quê?” “esse não interessa para nós, o que interessa para nós é em planígrafo, é ver o nível de líquido no pulmão do paciente. Se você não tira a chapa com o paciente em pé, só deitado, como é que vamos saber o nível? Não dá pra trabalhar!” Ele telefonou para o gerente que mandava tirar o aparelho, eu fiquei chateado. Tinha o catálogo lá, levei para casa, fiquei estudando e achei que modificando umas peças, eu faria trabalhar em pé. Eu falei para o (Francisco de Barros?), “você me dá a chance?”, ele falou, “faz o que você quiser! Você já trabalhou em produção de máquinas, não discuto com você. Gaste o que precisar, faça o que puder fazer, mas me tira dessa enroscada.” Eu fiz o desenho de umas peças e modificamos as peças. Fui a um modelista, fiz ela de madeira, fui em um fundidor - conhecia todos eles - fundi onde tem ferro. Recebi as peças, embaixo do raio-x tinha uma oficina mecânica, eu fiquei lá acertando. Eles me deixaram lá sozinho, o diretor, no almoço, sempre mandava me chamar para almoçar com eles na sala deles, e sabiam o que eu estava fazendo.

P/1 — Um minutinho que a gente vai trocar a fita que acabou.

TROCA DE FITA

P/1 — Pode continuar.

R — Recebida as peças, mandei polir direitinho, instalei e fiz o aparelho funcionar. A turma foi lá para ver o aparelho de pé, funcionando: tirava a chapa de pé. Aí o diretor: “não é o ideal, mas resolve o nosso problema! Nós precisamos ver o nível de água no pulmão, deitado não dava para ver. Nós vamos ficar com o aparelho”. E com isso minha cotação na General Electric subiu bastante. Depois disso eu vendi uns aparelhos bons de raio-x automáticos, um deles foi para o doutor (Felix?), e a última coisa que eu fiz foi vender um aparelho de radioterapia de 400 mil volts para o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, Santa Casa. Eu tive que isolar toda a sala com chumbo, o chão, tudo. Aí que eu peguei um pouco de radiação, na calibração desses aparelhos. O doutor Paliuk, que era o diretor, era um cientista de renome, muito minucioso, fazia questão da calibração como ele queria "com filtro tal, com distância tal, eu quero ver quantos R dá", então eu tinha que calibrar os aparelhos. Ficamos muito amigos, e quando ele foi chamado em Presidente Prudente para inaugurar um aparelho, ele só aceitaria se eu fosse junto com ele, com o aparelho para anotar as calibrações. Pediu para a General Electric para que eu fosse junto com ele. Ele faleceu. O Instituto hoje chama Doutor Paliuk, não é mais Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho. Era um grande sujeito. Depois foi minguando, não podia mais importar, não tinha dólar para importar. A General Electric foi perdendo as representações, não podia vender. Um passava para o outro... Aquele prédio da Praça da República ficava muito caro para eles.

P/1 — O senhor disse que tinha muita perseguição pelo fato do senhor ser brasileiro.

R — Como?

P/1 — Tinha perseguição com os brasileiros na oficina?

R — Ah! (risos), é, eles não gostavam muito dos brasileiros. Mas era entre eles, né? Naquele tempo não tinha muito oficiais brasileiros também. Era o Liceu que despejava no mercado, aí a pessoa pegava logo. Pouco a pouco a General Electric foi resumindo, acabou cortando na metade. Chegou uma hora veio o diretor do Rio, gerentes do Brasil inteiro para nos admitir. Era só eu e o Zé, os dois. "Os senhores vão assinar a admissão, mas com uma condição: os senhores vão assinar admissão para outro lugar. Vamos pagar tudo." Pagaram tudo. A General Electric passou para S/A. Ficou sendo uma sala da S/A e nós ficamos como representantes lá da General Electric. Mas, mesmo assim, depois de um certo tempo, a S/A não gostava muito, porque não tinha dólar para comprar. O dólar que ela recebia, no câmbio oficial, ela preferia importar peças para a indústria dela, que antes de chegar o material, ele já estava vendido, enquanto o raio-x tinha que esperar vender, (providenciar?) para o médico, então deram a representação da General Electric para outra firma particular. E a nós, queriam me transferir para seção de lâmpadas, motores, eles não queriam que eu saísse. Eu não aceitei. Falaram: "o que você vai fazer?", "eu vou montar uma fábrica", "fábrica de fazer o quê?", "esses aparelhos aí!", "você está louco! Ninguém fabrica esses aparelhos aí! A radiofrequência mata tudo. A ___________ que isola a radiofrequência, você vai acabar matando paciente, vai preso!", "não, eu vou!" Eu olhava aquele aparelho lá, eu achava que podia fazer folgado, uma vez que passei na Matarazzo, passei aquelas máquinas automáticas. É uma questão de material e saber isolar, isolação. "Vou fazer!" “Tá” bom. Aconteceu que um amigo meu tinha uma casa no Ipiranga e embaixo tinha uma pequena oficina. Ele teve que viajar e falou: "Atihe, fica com essa oficina aí, paga o que você puder na prestação". Eu comecei a pagar prestação, cheguei lá e comecei a fabricação. Aqueles aparelhos pequenos que eles calculavam que levava uma semana para fazer, em um dia eu fazia. Sabia parte mecânica, produção em série e comecei a lançar. No primeiro ano lancei dois aparelhos, lancei ondas curtas e bisturi grande, e na exposição eu expus os aparelhos, caixa de aço "desse tamanho" que eu fazia mesmo naquela oficina, porque os aparelhos que vinham da Alemanha, vinham em caixas de madeira preta (risos) "desse tamanho". Não que eles não tinham, eles tinham! Mas estavam exportando excesso de porcaria que eles tinham, até desovar aquilo lá, eles mandavam coisa boa. Quando passavam os vendedores lá, "o que é isso Atihe, está vendendo rádio?", "não, isso é aparelho de ondas curtas". Não acreditavam. "Quer ver que são ondas curtas?", eu ligava o aparelho, pegava uma lâmpada neon, chegava perto dele, a lâmpada acendia. Ficavam todos assustados (risos). “Ihh”, peguei um pulso bom naquele tempo!

P/1 — Como se chamava a fábrica que o senhor fundou?

R — Como?

P/1 — A sua fábrica, qual era o nome dela?

R — Emai, Indústria de Aparelhos Médicos Elétricos Ltda. Depois, a cada ano, fazia mais aparelhos novos, participei de congressos internacionais, exposição em Bogotá. Fui duas vezes na exposição internacional do Pacífico, na segunda vez vendi 40 mil dólares, aproveitei e comprei o prédio da Mooca, fiz um prédio ultramoderno. Fiz assim, metade mecânica, metade eletrônica, e na entrada, almoxarifado. Em cima do almoxarifado, fiz a parte de pesquisas técnicas, porque estavam me condenando no Fundo Rural. Firmaram-se duas firmas para concorrência do Fundo Rural, naquele tempo. A Philips e a Siemens, as duas melhores firmas do mundo. Deram o nome de Ermano Vieira, não era o nome deles, Ermano Vieira. E eu, quando entrava lá para vender o meu aparelho Emai, eles alegavam, "_______ firma fundo de quintal não pode, tanta coisa, é dinheiro do governo..." Então eu fiz essa sede aí, é uma maravilha. E em uma visita que o diretor geral veio a São Paulo para examinar tudo. Ele foi lá na Emai - eu tinha colocado o aparelho para ele experimentar, com um pedaço de carne embaixo da água - "Faça o favor, doutor". Pegava “assim”, cortava embaixo da água, a carne. "Mas como corta?" "é a radiofrequência”. E visitou a fábrica toda, depois da visita ele falou "como tem gente malvada, andaram falando que a sua fábrica é fundo de quintal, mas eu garanto que a sua fábrica é uma relojoaria comparada com as outras. Uma relojoaria!" Ficamos amigos, aí, (ele começou a vender). A Emai ergueu-se bonito, graças ao Fundo Rural.

P/1 — Aí, o senhor ganhou a concorrência do Fundo Rural?

R — Concorrência.

P/1 — Ganhou?

R — Tudo concorrência. Mas, infelizmente, nem tudo é bom. Tinha uma fundação - não quero mencionar o nome - que recebia dinheiro do Governo para fabricar equipamentos que eu importava e exportava. Era isenta de tudo quanto era imposto. Então as nossas concorrências... Eu não podia... Eu tinha que receber meu lucro assim, às vezes, só pra nós trocarmos dinheiro. Precisava para movimentar, porque se eu fizesse um pouco mais alto, não ganhava a concorrência. Igualdade e eu ganhava a concorrência por qualidade. Mas o homem tinha que justificar. Fiquei lutando com ela 20 anos. Eu duvido que haja no mundo uma firma que consiga viver 20 anos, com concorrência nas costas, isenta de tudo quanto é imposto. Eu vivi 20 nos, por quê? Porque era eu que descia na oficina, fazia isso, fazia aquilo, trabalhava sábado, domingo, era tudo na minha mão. Até certo ponto, mas eu não aguentava mais.

P/1 — E aí a firma fechou?

R — Faleceram meus três filhos, depois faleceu minha esposa, achei que não tinha mais interesse naquilo. Tinha uma pessoa que começou comigo, mocinho muito inteligente, não menciono o nome, estudou engenharia, e me acompanhou desde o início, aí entreguei praticamente a fábrica na mão dele. Hoje, está tocando a vapor, uma beleza. Fechou-se aquela firma que não pagava imposto e hoje a Emai é uma das melhores firmas do Brasil, graças a Deus, me sinto feliz de estar nas mãos dele, e a firma cresceu demais.

P/1 — Senhor Nicolau, eu queria que o senhor voltasse um pouquinho no tempo, nessa história, e contasse um pouquinho da Anita, sua mulher. Como vocês se conheceram, como que foi esse casamento?

R — Eu tinha um amigo que crescemos juntos na escola, o José. Ele casou com a filha da família (Zakur?) ela tinhas as irmãs, e nós sempre vivemos juntos. Onde ele ia de sábado, solteiro, estava eu junto, e fizeram tudo para eu casar (risos). Eu tinha madrasta em casa, não me dava muito bem com ela e eu não via a hora de lançar a minha independência, achei que poderia lançar a minha independência trabalhando e ganhando o suficiente. Casei com a irmã da mulher dele, me dava bem com eles todos. Montei uma casa...

P/1 — E ela também era da colônia libanesa?

R — Ãn?

P/1 — Ela também era de origem libanesa?

R — Não, ela era descendente de (Robsie?), mas brasileira. Casamos, nos dávamos muito bem, eu viajava e quando podia, levava ela junto, quando não podia, ela ficava em casa. Foi uma esposa ideal.

P/1 — E foi aí que vocês foram morar no Belém? Foram morar onde, quando casaram?

R — Casa própria. Eu não quis morar com ninguém, aluguei uma casa.

P/1 — Que ficava onde?

R — Na Mooca, perto do trabalho.

P/1 — E aí o primeiro filho veio quando?

R — Sérgio. Veio depois, praticamente, quase dois anos de casados.

P/1 — E como foi a experiência de ser pai?

R — Maravilhoso! Não via a hora de chegar em casa para brincar com o meu filho. Brincava com ele e era uma beleza.

P/1 — E o segundo?

R — Veio quatro anos depois do primeiro.

P/1 — Que se chamava?

R — Ãn?

P/1 — O segundo filho, qual era o nome dele?

R — Rogério. Esse, quando criança, era malandro. Era o terrível lá do bairro! (risos) O outro era santinho, esse era terrível. Depois, veio a menina, Solange.

P/1 — E vocês continuaram morando nessa casa da Mooca? Sempre foi a casa da família?

R — Não, não foi sempre, eu fiquei dois meses na Mooca. Venderam a casa, eu tive que sair naquele tempo. Peguei uma casa em Santana, (Largo Gírio?), nós estávamos construindo ao lado. Em um sábado nós saímos de lá para ir ao Belém, porque a irmã casada da minha esposa morava no Belém, a gente se reunia aos domingos. Quando voltamos a casa foi assaltada, aquilo foi uma coisa horrível, minha esposa não queria mais saber de lá e eu mudei para o Belém, uma casa alugada no Belém. E os meus filhos cresceram no Belém e tudo, perto da rua Herval. Rua Pimenta Bueno e a outra não me lembro, paralela a Pimenta Bueno. Casas alugadas.

P/1 — E os filhos cresceram, estudaram...

R — Cresceram, não quiseram estudar muito, quiseram logo trabalhar. O Sérgio tinha o dom do trabalho, bom vendedor, excelente vendedor! Me ajudou muito, os médicos gostavam dele. O doutor Jatene, por exemplo, quando via o Sérgio, fazia questão de abraçá-lo, gostava dele. O outro desviou-se um pouco para o esporte, e a Solange ficava em casa, não fez nada. Fez o curso de inglês na Fisk.

P/1 — E a Anita, ela faleceu faz quanto tempo?

R — Quem?

P/1 — A Anita, a esposa do senhor, faleceu faz quanto tempo?

R — Faz mais ou menos uns 14 anos, aproximadamente. O que influiu muito foi o cigarro, porque ela era viciada no cigarro, atacou o pulmão. Antigamente não tinha essa certa proteção como tem hoje.

P/1 — E aí o senhor foi morar com quem? O senhor mora sozinho hoje?

R — Moro sozinho, com a ajuda de duas boas pessoas. Uma ex-esposa do meu filho que é falecido, chamada Cleide, e a outra, minha nora Lourdes, que aqui está, que não me deixa faltar nada também. Aos domingos, faz questão de estar junto comigo.

P/1 — Mas a Lourdes é filha do seu irmão?

R — É filha do meu irmão Adib. Me dou muito bem com ela, graças a Deus, tenho uma família bem unida.

P/1 — E hoje o senhor disse que tem o costume de ir ao Club Homs. Como é isso?

R — É, depois de um certo tempo, passei outra vez a frequentar o Club Homs. O Club Homs é a segunda casa nossa. Como agora não faço nada, onde eu moro, atravesso a rua e já estou no Club Homs. Encontro os amigos lá, leio o jornal, converso até 18h, 18h30 e vou para casa.

P/1 — E o senhor tem netos?

R — Tenho três netos.

P/1 — Agora, a gente já indo um pouquinho pra conclusão disso. Se o senhor tivesse que escolher as coisas mais importantes, olhando essa vida inteira, o que o senhor escolheria?

R — Voltar outra vez às minhas atividades, que eu gostava. O meu capital quando eu fiz a firma, não tinha alto capital. O meu capital era o meu conhecimento da classe médica. Os hospitais, os médicos me conheciam. O médico sabia que o hospital precisava de um aparelho “Atihe, vai lá que o hospital precisa de tal aparelho”, eles me ajudavam. Isso também levanta o trabalho, eu prestei assistência técnica deles quase toda a vida, nunca cobrei um tostão. Mantive a amizade com eles todos.

P/1 — Senhor Nicolau, o senhor ainda tem algum sonho para o futuro? Alguma coisa que o senhor gostaria de fazer?

R — Gostaria de voltar a fazer tudo o que eu fiz. Eu gostava de fazer aquilo. Eu trabalhava dia e noite, eu fazia aquilo com amor. Eu não tinha oficiais, eu tinha que fazer tudo na oficina. Com a minha prática como ajustador, eu tinha que pegar a peça: tinha que fazer, eu fazia. Na parte mecânica eu fazia tudo. Quando chegou na parte eletrônica desenvolvida, eu tinha que dar lugar para outro, porque eu não tenho conhecimento alto de eletrônica. No meu tempo não tinha eletrônica, estudei a parte mecânica e eletricidade. Até lá eu fiz o primeiro bisturi elétrico de alta cirurgia fabricado no Brasil inteiro ou na América do Sul, eu posso dizer. O único bisturi nacional era meu. Cortava embaixo d´água, podia usar na cirurgia do coração, urologia, era o primeiro bisturi. Tanto é que o Hospital do Coração, quando foi inaugurado, eles fizeram questão de comprar dez dos meus aparelhos, não tinha outro. O professor Jatene tinha testado o meu aparelho e dado por escrito que dava resultados muito bons, satisfatórios. Agora o aparelho era “desse tamanho” e faz a mesma coisa. Os “chips” que eles têm hoje, precisa fazer um estudo separado. Até onde eu podia fazer na parte mecânica, eu fiz, e ninguém fez o deflagrador para cauterização, que vai dentro deste aparelho. Todo mundo tentou fazer o deflagrador, não conseguiu. Eu fiz o deflagrador! Fiz por minhas mãos e acrescentei o circuito à válvula, ficou um aparelho perfeito! Mas a parte eletrônica é isso. Eu posso dizer que nós fomos os pioneiros e padecemos com isso. Não tinha componentes, esperava chegar e aí tinha uma ou duas firmas que traziam os componentes, porque não tinha mercado. Hoje tem por causa da computação, que fabricam aqueles telefones sem fio. Hoje você vai na Santa Efigênia, vê o mercado cheio de componentes, peças de graça jogadas aí! Eu tinha que pagar a ouro a peça e o camarada trazia 100 peças, “você tem que comprar 100” “mas eu não gasto 100” “então vou fornecer para outro”. Então tudo lucro perdido, mas tinha que sustentar, pioneiro sempre foi isso! Aquilo desenvolveu tão rápido, nenhuma indústria desenvolveu tão rápido como a parte eletrônica desses aparelhos. Você tem um aparelho, de um dia para o outro, amanhã, já está obsoleto. Você comprava um aparelho - até hoje - um computador, daqui uma semana já tem um mais moderno do que ele.

P/1 — Senhor Nicolau, alguma história que o senhor se lembra que a gente não deu a oportunidade do senhor contar? Mais alguma história que o senhor gostaria de deixar registrada?

R — Acho que não.

P/1 — Então o que o senhor achou de contar a sua história?

R — (risos) Desafogar um pouquinho.

P/1 — Muito obrigada! Foi muito bonita!

R — Eu agradeço!

Recolher