Ponto de Cultura - Museu Aberto

Depoimento de Clarissa Menezes Homsi

Entrevistada por Sônia London e Maiara Moreira

São Paulo, 22/04/2010

Realização: Museu da Pessoa

PC_MA_HV272_Clarissa Menezes Homsi

Revisado por Jader Chahine

P/1 – Quero pedir pra você dizer o seu nome completo, data e local de nascimento.

R – Meu nome é Clarissa Menezes Homsi, eu sou natural de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Nasci no dia 25 de fevereiro de 1971, era uma quinta-feira de cinzas.

P/1 – E o nome dos seus pais?

R – Meu pai chamava-se Antonio Homsi Filho e minha mãe chama-se Sônia Celeste Menezes.

P/1 – Eles eram de onde?

R – Os dois também nasceram em São José do Rio Preto.

P/1 – Esse nome, Homsi, qual é a origem?

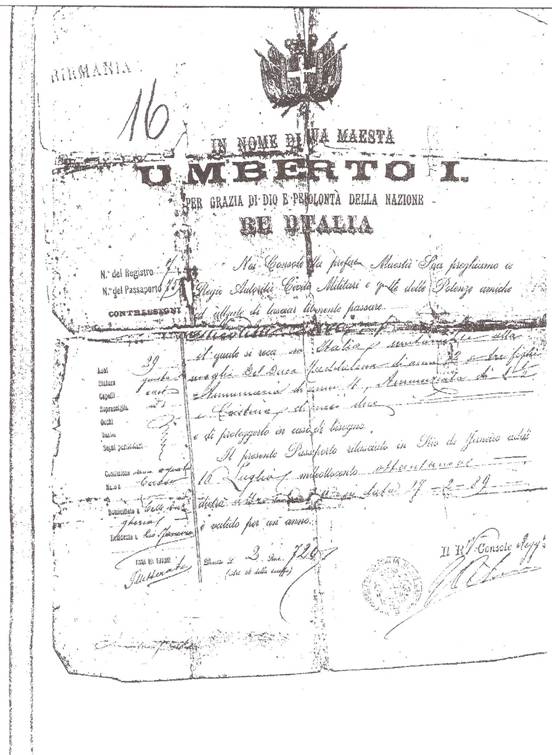

R – É libanês. Meu pai me falou – eu já era adulta quando ele me disse – que o nome da família não era esse. Acho que eram comerciantes e o pai dele, nascido em Hasbaya, veio do Líbano quando tinha 17 anos. Ele tinha uns irmãos mais velhos, que eram esses comerciantes, e parece que passaram pela cidade de Homs, que é na Síria. Eu fui montando essa história. Parece-me que nisso eles adotaram esse nome, Homsi – que depois, um dia, conversando com um cara que é libanês, me disse que Homsi é igual a “quem é de Homs”, como paulistano é quem é de São Paulo. Ele me disse que seria isso, meu pai nunca me disse; foi outra pessoa que disse, meu pai já tinha até morrido. Parece que eles adotaram esse nome e foram primeiro pra Argentina – os irmãos do meu avô –, depois meu avô veio pra cá, aos 17 anos. Tinha a ocupação turca no Líbano e ele ia pra guerra. Ele era um rapaz muito inteligente, falava francês, além de árabe e russo, e tinha ganhado uma bolsa pra ir pra Rússia. Teve a Revolução, porque ele é de 1900, 1899, ninguém sabe direito – ele tinha mais ou menos 17 anos e ganhou a bolsa quando veio a Revolução de 1917, na Rússia. Ele não pôde ir. Ia virar bucha de...

Continuar leituraPonto de Cultura - Museu Aberto

Depoimento de Clarissa Menezes Homsi

Entrevistada por Sônia London e Maiara Moreira

São Paulo, 22/04/2010

Realização: Museu da Pessoa

PC_MA_HV272_Clarissa Menezes Homsi

Revisado por Jader Chahine

P/1 – Quero pedir pra você dizer o seu nome completo, data e local de nascimento.

R – Meu nome é Clarissa Menezes Homsi, eu sou natural de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Nasci no dia 25 de fevereiro de 1971, era uma quinta-feira de cinzas.

P/1 – E o nome dos seus pais?

R – Meu pai chamava-se Antonio Homsi Filho e minha mãe chama-se Sônia Celeste Menezes.

P/1 – Eles eram de onde?

R – Os dois também nasceram em São José do Rio Preto.

P/1 – Esse nome, Homsi, qual é a origem?

R – É libanês. Meu pai me falou – eu já era adulta quando ele me disse – que o nome da família não era esse. Acho que eram comerciantes e o pai dele, nascido em Hasbaya, veio do Líbano quando tinha 17 anos. Ele tinha uns irmãos mais velhos, que eram esses comerciantes, e parece que passaram pela cidade de Homs, que é na Síria. Eu fui montando essa história. Parece-me que nisso eles adotaram esse nome, Homsi – que depois, um dia, conversando com um cara que é libanês, me disse que Homsi é igual a “quem é de Homs”, como paulistano é quem é de São Paulo. Ele me disse que seria isso, meu pai nunca me disse; foi outra pessoa que disse, meu pai já tinha até morrido. Parece que eles adotaram esse nome e foram primeiro pra Argentina – os irmãos do meu avô –, depois meu avô veio pra cá, aos 17 anos. Tinha a ocupação turca no Líbano e ele ia pra guerra. Ele era um rapaz muito inteligente, falava francês, além de árabe e russo, e tinha ganhado uma bolsa pra ir pra Rússia. Teve a Revolução, porque ele é de 1900, 1899, ninguém sabe direito – ele tinha mais ou menos 17 anos e ganhou a bolsa quando veio a Revolução de 1917, na Rússia. Ele não pôde ir. Ia virar bucha de canhão, ia pro front na Primeira Guerra. O pai dele o colocou num navio e diz a lenda – não sei se é verdade – que ele já chegou falando português. Adotou o sobrenome dos irmãos, que já estavam em São José do Rio Preto, e foi pra lá.

P/1 – E por que eles foram pra São José do Rio Preto?

R – Uma pergunta interessante. Eu não sei.

P/1 – O que eles faziam lá?

R – Eles eram comerciantes, eu acho que eles tinham máquina de café. Tiveram várias coisas, acho que meu pai depois teve um boliche. Eu não sei. Enfim, eram comerciantes. Esse meu avô conheceu a minha avó, que também veio com 13 para o Brasil, ela veio de uma cidade chamada... Eu não lembro o nome da cidade dela. Eu fui resgatar essa história depois, principalmente depois do 11 de setembro, que foi uma coisa que abalou o mundo – mas abalou principalmente os descendente de árabes. Viraram os novos... Não quero falar essa palavra, “terrorista”, porque não é verdade – mas viraram as novas vítimas da mídia. Eu fui resgatar essa história, entender um pouco como funcionou a imigração sírio-libanesa para o Brasil. O meu avô conheceu a minha avó, que veio também. O irmão dela veio antes, mandou buscá-la, que era a irmã mais nova, e depois veio a mãe. Vieram e estavam em Araxá. Araxá tem também muitos libaneses, como tem em São José do Rio de Preto; talvez seja por isso que eles tenha ido, não sei. Eles se conheceram, se casaram e tiveram seis filhos: quatro mulheres e dois homens, que eram gêmeos, meu pai e o irmão dele. O meu pai veio estudar aqui em São Paulo, se formou engenheiro e virou empresário. Eles sempre tiveram essa ligação com o comércio, que é uma coisa que eu não tenho, não sou comerciante. Meu pai era um empresário. Apesar de ele ser engenheiro, uma vez ele me disse uma coisa... Meu pai me disse coisas muito interessantes. Ele morreu quando eu tinha 21 anos, em 92. Tem muita coisa que eu queria discutir com ele, mas faltou oportunidade. Acho que eu mudei muito. Minha formação e minhas ideias se consolidaram depois da morte dele, então não sei como é que seria hoje. Eu tenho bastante conflito com a minha família – principalmente a família da minha mãe, que eu tenho mais contato – porque nós temos visões de mundo diferentes. Com o meu pai eu não sei como é que seria. Uma vez ele me falou – eu lembrei agora – o seguinte “Olha, filha, eu poderia ter feito medicina, advocacia ou engenharia. Eu escolhi a opção que eu achei que ia me dar mais dinheiro.” Ele era uma pessoa muito inteligente, e a opção que ele fez foi de ganhar dinheiro, uma coisa que acho que tem a ver com os imigrantes. Ele não era imigrante, mas essa ideia toda do Brasil na formação do século XX.

P/1 – E a sua mãe? Qual é a origem da família dela?

R – A minha mãe... Menezes é português. O meu avô, pai da minha mãe, também nasceu em São José do Rio Preto, mas o bisavô veio da Ilha da Madeira. Vieram muitos primos pra cá, uma galera. Eu fui resgatar essa história também. Eles foram trabalhar na fazenda dos Loefgreen, uma família muito rica – tem até rua aqui em São Paulo. Eles foram trabalhar em Araraquara, e acho que, além de trabalhar pra eles, também faziam carreto, que era levar as pessoas da ferroviária. O pai do meu avô também nasceu na Ilha da Madeira, mas veio criança pra cá com o pai dele. Cresceu ali e, quando a estrada de ferro foi pra São José do Rio Preto, eles foram também. Eles chegaram ao Brasil acho que em 1885 – eu tenho essa data na cabeça. O pai do meu avô já era adulto e parece... Não sei se ele era analfabeto, mas a mulher dele com certeza, o que era muito comum. Eles tiveram vários filhos, acho que são uns nove. A minha mãe tem um monte de primos, e ela os adora: “Ah, somos 28 primos...” Ele comprou umas terras, ficou muito rico. Tem umas fotos do meu avô, que foi o único que estudou. Veio pra São Paulo e fez São Francisco. Antes ele tinha vindo estudar, e em 1932 – ele tinha 16 anos – fugiu do internato pra lutar na Revolução de 32. O pai dele falou assim “Ah, quer lutar na Revolução de 32? Quer lutar... Então você vai ficar um ano na enxada”, e o colocou. No fim ele veio e se formou advogado. Ele é o irmão do meio dos três meninos, ele está no meio da família, que é um monte de gente. Ele se formou e um dos primeiros trabalhos dele foi o inventário do próprio pai. Ele virou fazendeiro e tem umas fotos dele com umas toras desse tamanho de diâmetro, de derrubar. Uma vez um professor meu, que hoje é até ministro do STJ (Supremo Tribunal de Justiça), eu assisti a uma palestra dele, e ele estava falando o seguinte: “A relação com a terra no Brasil é uma relação de desmate. Você só é dono da terra se você exerce a posse.” Exercer a posse significa cortar, limpar. O meu avô limpou a fazenda e depois casou com a minha avó – que é daqui de São Paulo –, que ele conheceu quando morava aqui. Ela conta que ela fazia comida “pra camarada”, engraçada essa figura. Eu lembrei um negócio falando da terra – uma vez falei pra minha mãe, que morou na fazenda: “Mãe, olha que lindas essas margaridas”, e ela “É mato, né? É praga a margarida”. Gente, que interessante como você se relaciona com as coisas, vão mudando as relações! Não é uma praga, é uma flor, mas pro meu avô devia ser uma praga. A minha bisavó – até tenho foto dela, que viveu muitos anos –, a mãe dela é uma italiana que veio pro Brasil e foi pro Espírito Santo. Ela veio com o marido e lá teve uns filhos – acho que a minha bisavó é filha desse italiano, ele morreu picado de cobra... Ela se viu sozinha e viúva super jovem – acho que ela também tinha um monte de filho, uns cinco. Começou a trabalhar e se apaixonou por um sujeito que era um bon-vivant; ela veio com ele pra São Paulo e o sustentava. Ela abriu uma farmácia aqui e teve a minha bisavó, que se casou com um sujeito de Lins, que é “Carvalho” – talvez seja cristão novo, ninguém sabe. A origem da família dele é meio obscura. Também morreu cedo... A minha bisavó foi muito batalhadora, criou os filhos, teve uns seis filhos. A minha avó foi pra São José do Rio Preto, se adaptou muito bem à cidade.

P/1 – Em Rio Preto os seus pais se conheceram?

R – Meus pais se conheceram lá.

P/1 – Eles faziam o quê? Viviam como?

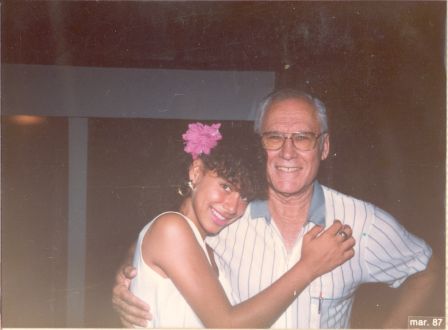

R – Meu pai era 12 anos mais velho que minha mãe. Ele era um rapaz bonitão, cheio de namoradas. Veio pra São Paulo, estudou no Arquidiocesano e depois fez Engenharia no Mackenzie. Então voltou pra Rio Preto, acho que ele tinha esse boliche com o irmão gêmeo dele, meu tio (Tatão?). Minha mãe, segundo ela conta, ela era... Ela viu ele acho que a primeira vez com 15 anos; ele já tinha 20 e tantos, quase 30. Ela ficou apaixonada por ele, que não deu a menor bola pra ela – achou ela uma menina. Passados uns dois anos ela fez 17 anos, ele se interessou por ela, eles começaram a namorar e com 19 anos ela casou – você acha, casar com 19 anos? Casou – obviamente não podia dar muito certo... Eu nasci quando minha mãe tinha 21. A minha irmã é um ano e meio mais nova que eu, e meu irmão é cinco anos mais novo que eu. Quando meu irmão nasceu o casamento deles já não estava muito bem. O meu pai era engenheiro, com mais dois sócios ele formou uma construtora que se chamava Hopase e que foi muito importante pro desenvolvimento de Rio Preto, verticalizou bastante a cidade. Ele era como a locomotiva da empresa, tanto que depois que ele morreu a empresa degringolou e faliu. Ele tinha essa empresa e depois criou outras, criou até uma holding – ele teve um momento de ápice, depois acho que começou uma série... Ele nunca discutiu com a gente questões de negócios – não eram coisas pra gente saber, segundo ele. Também tem toda a conjuntura do país, mas o fato é que a morte dele – imagino que também não devia estar 100% a empresa – trouxe essa situação de falência. A minha mãe parou de estudar pra casar – ela fez História, parou de estudar e casou. Sempre gostou muito de decoração, ela abriu uma loja de decoração depois de um tempo de casada – ela era representante de uma fábrica de iluminação aqui, ela fazia projetos de decoração... Ela tinha uma vida muito badalada, meus pais sempre... Eram um casal muito bonito, numa cidade pequena. Meu pai foi presidente do clube – quando ele morreu era presidente do clube de Rio Preto. Eles tinham uma vida muito louca, sei lá. Sexo, drogas e rock-‘n-roll, imagino eu? Eu não participei, fiquei só... Mas isso foi muito difícil pra mim e pros meus irmãos, a gente se sentiu muito abandonado porque eles estavam num momento... Década de 80, vivendo a vida louca. Até tem um filme que assisti que se chama “À Deriva” – fala um pouco da história de uma menina na década de 80 e é um pouco autobiográfico do próprio diretor, achei interessante. Eu super me identifiquei com aquela relação do casal: a mãe bebendo, o pai tendo casos. Acho que foi uma verdade pra muitas pessoas da minha geração, pra muitos filhos. Eles se separaram quando eu tinha 13 anos e meu pai morreu alguns anos depois. A minha mãe se casou e agora se separou novamente.

P/1 – São quatro irmãos?

R – Não, somos três.

P/1 – Você lembra como era a sua casa? Como era a vida de vocês, o cotidiano?

R – Engraçado, eu tenho uma memória infantil muito forte, lembro-me de muitas coisas. Até os cinco anos nós moramos em um apartamento que meu pai construiu. O pai dele morava no prédio que ele construiu, tinha até o nome do meu avô. Éramos eu e minha irmã; meu irmão ia nascer, então a gente mudou pra uma casa. Nessa casa a gente viveu muito tempo, eu saí dessa casa pra vir pra São Paulo. Foi uma época em que minha mãe também saiu e foi morar com esse outro marido dela. Enfim, era uma casa super bacana que o meu pai também construiu. Era uma casa modernista, tinha um vão enorme – na verdade, era um pé direito alto. Você entrava e tinha esse plano, que tinha uma cozinha, uma sala de jantar, uma sala de TV, aí você subia uma escada – mas era tudo aberto – e tinha uma sala de estar que dava pro jardim, que tinha uma piscina. Tinha uma escada atrás e os quartos. Era uma casa que a gente curtiu muito, sempre tinha gente em casa. De sábado a Nininha, que trabalhou em casa muito tempo, fazia esfiha – a mãe do meu pai a ensinou a fazer. Ela ficava soltando fornada de esfiha o dia inteiro e o pessoal enchendo a cara. Meu pai se achava o cantor, então ele cantava, vinham os músicos em casa; eles eram muito boêmios. Cheio de gente, todo final de semana aparecia gente em casa. Rio Preto é muito quente, faz sol – a gente ficava na piscina o dia inteiro com os meus primos. Era uma casa muito cheia apesar de todos os conflitos. Tinha a Fátima, que entrou em casa aos 16 anos – eu tinha acho que dois anos quando ela entrou. Ela viu meu irmão nascer. Meu irmão era “o” filhinho dela, ela criou a gente; porque houve esse abandono, houve necessidade da minha mãe viver uma vida que ela não viveu – afinal, casou-se aos 19 anos. Meu pai também – com toda a criação dele – vem de uma família árabe com um monte de mulher. Uma irmã cuidava dele, a outra irmã cuidava do outro irmão... Aquela coisa do homem. Tem essa postura machista: uma relação muito afetuosa, amorosa com a família, mas até o limite que ele pode fazer. Eles foram viver as vidas deles e nós ficamos lá, então a Fátima foi muito importante nesse momento. Ela era tudo – ela fazia as compras, lavava, passava, arrumava, levava a gente pra escola, dirigia o carro. Ela que fazia tudo, foi muito importante pra gente. Isso gerou muita revolta, eu fui uma adolescente muito revoltada; brigava muito com a minha mãe, não aceitava essa situação. A minha mãe tem as explicações dela pra isso. Mas essa casa tinha muita festa, muita gente. Quando a gente virou adolescente os nossos amigos iam direto em casa. Lembro-me que teve um ano que a gente fazia... Tinha uns amigos... Tínhamos 16 anos e eles começaram a fazer serenata, passavam na casa dos amigos fazendo e a última casa que eles iam era a nossa. Iam lá e entravam, minha mãe chegava – depois deles estarem lá, de madrugada – e dava bebida pra todo mundo, outras épocas. Às vezes as minhas amigas iam dormir em casa e eles iam fazer serenata, chegavam... Enfim, era uma vida com muitas coisas, muita gente. Tinha uma vida social muito grande, mas também sensações de abandono. Essa falta de uma família tradicional, pais que estão presentes: que estão no almoço, no jantar, que põem limites. Não houve essas coisas na nossa relação, o que afetou todos nós, eu e meus irmãos. Enfim, fiz mais de 10 anos de terapia e trabalhei bastante essas coisas. (risos)

P/1 – Você entrou na escola lá, começou a estudar em São José... Você ficou até quantos anos?

R – Eu estava em Rio Preto e com 17 anos eu fui pro Canadá fazer um intercâmbio pelo Rotary. Fiquei um ano fora – foi muito bom por um lado, mas por outro... Meus amigos viveram um monte de coisas que eu não vivi com eles naquele momento, uma coisa que eu sinto um pouco. Quando eu voltei fiz um ano de cursinho, fiz terceiro colegial de novo e entrei na PUC aqui em São Paulo. Vim para São Paulo em 90, faz 20 anos...

P/1 – Vamos voltar um pouco. Essa sua vida na escola, você tem alguma lembrança forte? Como foi sua entrada na escola? Seus primeiros amigos...

R – Agora que você falou de entrar na escola eu lembrei: minha mãe conta que quando me mandou pra escola fui eu e o André Vilela, que era o meu primeiro amigo e morava no mesmo prédio, filho da tia Sônia – minha mãe chama Sônia também... Minha mãe e a tia Sônia foram levar a gente pra escola – isso elas contam –, a gente deu a mão, deu tchau, entrou e ficaram as duas chorando. Típico, né? A minha vida na escola foi tranquila, sempre tive muitos amigos. Ia muito pra diretoria: sempre fui muito questionadora, muito rebelde, muito briguenta. Minha mãe conta que eu chegava da escola, quando eu era pequena, ela ia lavar a minha cabeça – eu ia de Maria Chiquinha pra escola – e meu cabelo caía, porque eu ia lá brigar com os meninos e falava, falava, falava. Eles não tinham argumentos e me batiam, puxavam o cabelo. Eu sempre fui muito... Acho que eu tinha uma liderança entre os meus amigos. Sempre falei muito e fui muito expansiva. Sou muito tímida também, dependendo da situação. Que eu me lembro foi isso.

P/1 – Você fez o primeiro grau lá e...

R – A gente estudava numa escola chamada Pequeno Príncipe, que tinha uma metodologia “x”, sei lá – a diretora era amiga da minha mãe e todo mundo estudava lá. De repente todo mundo mudou de colégio e a gente ficou, porque eles iam começar a quinta série...

P/1 – Todo mundo quem?

R – Todos meus amigos, foram pra outros colégios mais tradicionais em Rio Preto. A gente ficou porque... Eu fiquei, porque eu sou a mais velha. Ia até a quinta série, eles fizeram uma proposta pras pessoas ficarem e algumas ficaram. Eu fiquei.

P/1 – Seus irmãos também?

R – Meus irmãos também, mas eles já estavam nesses anos que a escola oferecia; eu fui uma cobaia pra quinta série. Não deu muito certo e a gente foi pro Objetivo depois. Eu fui na sexta série, minha irmã estava na quinta. Não sei muito bem como é que ficou. Fiquei no Objetivo uns anos e no meio do primeiro colegial quis ir pro Anglo, briguei com a minha mãe: “Eu tenho que ir pro Anglo, todos os meus amigos estão lá. O Anglo é melhor pra eu passar no vestibular”. Ela me mandou pro Anglo, mas não tenho muitas coisas – que eu me lembre agora – pra contar.

P/1 – Você passou a adolescência lá? Viveu por lá esses tempos? Como que eram as amigas, os namoros?

R – A adolescência é uma época muito dura. Nossa, que época difícil! Eu era assim... Eu era muito magrela, cabeluda, um beição. Eu era muito feia – me achava muito feia, eu sofria muito com isso. As minhas amigas todas já estavam desenvolvidas e eu demorei pra me desenvolver; todo mundo já tinha peito e eu não tinha nada. Era muito... Foi muito traumático. Todo o conflito familiar também se coloca nesse momento da adolescência, a ausência dos pais. Meus pais brigavam demais. Eles se separaram numa briga muito feia, que eu, inclusive, tomei iniciativa – fui lá e falei “Pai, chega. Melhor você ir embora...” Fui lá salvar a minha mãe porque a situação estava muito complicada, no meio da noite... Foram coisas que você fica um pouco traumatizado. O meu pai foi embora morar num hotel mas almoçava todo dia em casa, estava mais presente do que a minha mãe; ele continuava sustentando a casa; mas se separaram finalmente. Tinham tido episódio de violência anteriormente e eles acabaram voltando – pensaram em se separar antes, voltaram. Dessa vez a gente falou “Chega”. Isso tudo influencia. Íamos muito ao clube. Tinha o pessoal mais popular do clube – a gente não era tão popular assim... Também foi uma época que eu conheci uma amiga – já era amiga de antes... Eu tenho uma amiga querida que é a Luciana, que mora em Assis. Tem duas filhas e uma vida bem diferente da minha, mas fomos muito amigas, muito próximas durante o tempo em que vivemos juntas. Há algum tempo eu falei pra ela “Olha, você alegrou a minha vida”, porque a gente ria muito. Como a gente ri quando a gente é adolescente, é incrível! A gente ria muito, ficava o dia inteiro juntas na escola, chegava em casa e ligava uma outra. O telefone ocupado, minha mãe tinha que ligar pra vizinha: “Desliga essa telefone!” A gente queria ficar só conversando. Em determinado momento a gente brigou com outra amiga nossa, uma menina que ficava fazendo intriga entre a gente. Uma hora ela era amiga de uma, outra hora ela era amiga de outra e chegou uma hora que a gente falou “Calma aí, vamos ser amigas nossas. Deixa ela pra lá.” Foi uma coisa muito marcante na nossa adolescência porque foi uma defesa que a gente pôde... Estávamos sendo manipuladas de tal forma por aquela outra criança, conseguimos falar “Não, a gente gosta uma da outra!” e rompemos com essa pessoa. Conhecemos outras pessoas; a Duda, que é super minha amiga e agora a gente é vizinha, ela mora aqui em São Paulo. Conhecíamo-nos, mas não éramos tão próximas. Ficamos amigas, conheci umas amigas dela: a Fernanda, outra amiga nossa, super engraçada, mora em São Paulo também, atriz de teatro reconhecida; a Dulce, que mora em Brasília, amiga nossa, super figura; e outras, a Carla, a Maria Silvia, a Elisa... A gente formou uma turma nossa – a Bia, que está lá em Rio Preto. Tinha os meninos... Criamos uma companhia de animação infantil, conhecemos um pessoal que vinha de outra companhia e uma mulher também, que tinha uma filha da nossa idade e que teve essa ideia de montar essa companhia de animação para animarmos festas. Vestíamo-nos de Turma da Moranguinho, os meninos de palhaço, e íamos pras festas. Era super divertido, íamos pro clube mesmo. Todo mundo era filhinho de papai, ninguém trabalhava; resolvemos trabalhar no clube em que éramos sócios. Muito curioso. Com outras pessoas que tinham uma história de vida diferente da gente. Isso fortaleceu muito a nossa relação, fizemos muitas coisas divertidas juntos e conhecemos outras pessoas que não eram desse nosso meio, um meio elitizado. Isso foi muito importante, muito bacana, muito rico. Houve conflitos e o grupo rachou – essas coisas de coletivos, você vive coletivamente e acaba... Depois eu tive essas experiências de grupos que se racham quando fui pra faculdade, que eu fiz [parte do] movimento estudantil. Foi uma adolescência complicada: ao mesmo tempo coisas muito boas e algum sofrimento – que faz parte.

P/1 – Você contou que você foi pro Canadá. Você era adolescente?

R – Eu tinha 17 anos.

P/1 – O que você foi fazer lá?

R – Eu fui fazer intercâmbio, esses que você fica na casa de uma família. Eu fiquei na casa de cinco famílias, fui mudando – estava previsto eu ficar na casa de quatro, mas teve uma que a filha ia viajar e eles precisavam dedicar um tempo a ela, então teve um mês em que fiquei numa outra família que me arranjaram. Foi uma experiência muito bacana, importante. Uma coisa que foi muito importante foi sair da minha casa, um lugar de muito conflito. Eu brigava muito com a minha mãe – com o meu pai nem tanto, mas muito com a minha mãe. Sempre, a minha vida inteira, briguei muito com a minha irmã, a gente sempre teve uma relação muito conflituosa. Hoje está melhor, mas eu tinha muito ciúme dela – afinal, ela nasceu quando eu tinha um ano e meio. Minha mãe conta que depois ela estava grávida do meu irmão, já tinha a minha irmã, e eu assim: “Mãe, eu quero ser filha única”. “Filha, agora acho que não dá mais... Ficou meio tarde”. Eu não me conformava, eu queria a minha mãe só pra mim – e ela não pôde estar nem comigo nem com meus irmãos, ela teve todas as questões dela. Eu brigava muito com a minha irmã, brigava muito com o meu irmão. Muito engraçado que era uma época – foi em 88 – que tinha uma inflação galopante aqui no Brasil, era uma época de muita inflação. Eu sempre fui muito ligada no contexto político, no contexto social; sempre fui muito ligada nas questões que estavam acontecendo, ainda mais depois que eu vim pra São Paulo, e eu sofria muito com aquilo. Eram duas coisas muito conflituosas: a minha casa, que era muito confusa, caótica e com muitos conflitos; e a questão econômica do Brasil, de ver meu pai sempre tenso. Quando eu fui pro Canadá eu tive uma paz de espírito, porque aquilo me afastou desses problemas todos. Um peso saiu de mim.

P/1 – Conta como foi o dia, a hora que você chegou lá?

R – Eu fui pra Kitchener, a minha família foi me buscar. Eu dormi 16 horas. Cheguei e dormi, foi muito engraçado. Quando eu fui pro Canadá, fomos em grupo – todo mundo viajou junto até um determinado ponto e depois as pessoas foram se separando. Eu fui justamente com o André Vilela, meu amigo que fomos juntos pra escola pela primeira vez. Chegou um momento em que só estávamos nós dois – os outros foram se separando – e eu falei “André, acho que eu vou pro meu portão, você pro seu”. Até então estávamos super bem. Cada um chegou no seu portão e desabamos a chorar, os dois. Depois a gente se falou por carta – era uma época que a gente escrevia muita carta. Eu escrevia carta pros meus amigos e ficava esperando eles escreverem; e cobrava. Eu sempre fui uma menina mimada. Estou reclamando da mãe e do pai, mas eu sempre fui super mimada. Eu não me conformava: as pessoas tinham que me escrever. Outro dia eu mudei de casa e minha mãe: “Já que você mudou de casa estou trazendo todas as suas coisas do Canadá”. Tinha um monte carta, imagina – eu voltei pro Brasil levando todas as minhas cartas e minhas fotos. Eu podia deixar roupa ou o que fosse lá; as cartas e as fotos eu tinha que levar. Eu comecei a ler um diário, comecei a chorar e falei “Não quero ler mais nada!” Primeiro você se perceber uma pessoa... Hoje, poder olhar aquela pessoa que se sentia tão vitimada e abandonada e que na verdade era uma “rainhazinha” que ficava querendo várias coisas... Olhar aquela adolescente hoje com outros olhos e reviver aquelas relações, os amigos que escreviam...

P/1 – Você chegou lá no portão e chorou. E aí?

R – Fui, cheguei. A minha família foi me buscar em Toronto, era a (Cathy?) e o Emílio. No Canadá tem muito imigrante, como no Brasil – foi uma coisa que eu achei curiosa, porque no Brasil na imigração as pessoas se misturaram e lá não, tem os guetos. Ela era suíça e ele era italiano, tinham dois filhos. O Marco, que era o filho deles, estava aqui no Brasil – já tinha conhecido ele, veio como intercambiário também. Fui pra casa deles em Kitchener, que é uma cidadezinha, e dormi 16 horas.

P/1 – Que é pertinho de Toronto?

R – Uma hora de Toronto. Passados uns dois dias tudo amanheceu branco, porque era janeiro. Tudo neve. Foi muito legal, nunca tinha visto neve – até que tinha visto, tinha ido com o meu pai pra Argentina, mas foi outra relação. A gente limpando lá fora, tirando gelo ali da frente a menos 20, 30 graus... Tinha esquilo no jardim, na parte de trás. Isso foi muito bacana. Eu fui pra uma escola de meninas com uniforme e tudo, não me enturmei e achei que o problema era que a escola era de meninas. Não era. Mudei no meio do ano pra uma escola mix (misturada) e também não me enturmei. Nessa escola de meninas usavam uma sainha plissada, meia e não sei o quê. Eu lembro que um dia saiu o sol e todo mundo foi pro jardim levantar a saia e baixar as... Falei: “Gente, o que é isso? Vamos pra praia.” Eu não entendia aquilo, a relação com o sol deles é muito diferente da nossa. A gente se esconde do sol e eles não. Aparece o sol e todo mundo vai tomar sol do jeito que está. Pra mim teria que ser de biquíni, na praia, na piscina – até então. Fiquei nessa família, que foi super bacana, e depois fui pra outra família numa cidade ao redor de Kitchener. Tinha duas irmãs e um irmão, e a irmã mais velha ia pra Suécia. O mais bacana do Canadá foi que a gente tinha, a cada dois meses, encontro com todos os intercambiários que estavam naquela região de Toronto e Nova Iorque. Isso foi muito rico porque você encontra um monte de gente que está na sua situação, cada um de um lugar do mundo. Essa troca ela vai te abrindo: “Olha como existem pessoas diferentes, que fazem outras coisas e, ao mesmo tempo, estão iguais a você – sofrendo na escola e com a língua”. Foi interessante.

P/1 – Você ficou quanto tempo?

R – Fiquei um ano.

P/1 – E depois?

R – Voltei e fiz o terceiro colegial. Conheci outros amigos queridos, como o Murilo, que é um amigão meu. Agora estamos um pouco afastados – prestamos vestibular e viemos juntos pra São Paulo, ele foi fazer Mackenzie e eu PUC (Pontifícia Universidade Católica) –, mas sempre tivemos uma relação muito próxima. A maioria dos amigos da minha idade já tinha saído de Rio Preto, tinha prestado vestibular e estavam estudando em outros lugares. Eu fiquei lá com a Bia, que era um pouco mais nova, o Murilo e outros amigos que eu fiz na época. Fiquei na classe da minha irmã, aí prestei o vestibular e vim pra São Paulo.

P/1 – Você estava contado que veio pra São Paulo pra fazer vestibular. Você veio pra fazer vestibular, qual era a sua ideia?

R – Eu vim pra fazer vestibular. As minha amigas prestaram vestibular e uma foi pra Assis, outra pra Santos, outra pra Araraquara... Eu tinha ideia de faculdade como uma coisa do interior – faculdade no interior todo mundo mora em República. Cidade pequena também tem outra relação, as pessoas tem outra relação com a cidade. Eu não queria vir pra São Paulo: “Sei lá, tenho medo. Não conheço bem São Paulo”. Só que resolvi fazer Direito, eu fiz teste vocacional...

P/1 – Em São José não tinha faculdade de Direito?

R – A faculdade era muito fraca na época. Acho que hoje é diferente, mas era muito fraca. Eu fiz teste vocacional na escola, a moça virou pra mim e falou: “Você deveria fazer Ciências Sociais.” “Mas o que é Ciências Sociais? Eu nem sei o que é, não vou fazer isso.” O marido da minha mãe – ela estava casada na época – falou: “Por que você não faz Direito? Direito você tem um monte de opção, você pode fazer várias coisas.” “Ótimo”, eu pensei. “Não preciso escolher agora – eu faço Direito e vou escolher depois”. Meus amigos iam prestar Direito, todo mundo ia prestar Direito. Prestei. Aí você tinha que fazer São Francisco, PUC... Eu só prestei São Francisco e PUC. Tinha o Mackenzie, mas eu acho que não queria. Passei na PUC e fiquei pensando: “Será que eu faço um ano de cursinho?”, totalmente perdida. Fiquei aqui. Quem nos trouxe pra prestar vestibular – eu e o Murilo, esse meu amigo – foram a minha avó e meu avô, que estavam vivos na época. Meu avô veio dirigindo até o meio do caminho, que é o posto Castelo, e minha avó pega a direção. Ela começa a dirigir – eu, o Murilo e o cachorro deles atrás, tensos – e ela vai saindo do asfalto. “Nirce, presta atenção, Nirce!” – chamava-se Nirce a minha avó. “É o asfalto, Euclides, é o asfalto!” A gente: “O que nós vamos fazer?”, super tensos. Deu tudo certo, chegamos vivos e prestamos vestibular. Eu fiquei morando... Minha avó é de São Paulo, e a minha bisavó morava na Aclimação, tinha um predinho que está lá ainda, a minha tia-avó mora lá até hoje. No primeiro andar morava a minha bisavó com a filha mais velha, que não casou, a tia Didi; no segundo andar a minha tia Selma, que desde que eu a conheço mora lá; e o terceiro andar era da minha avó. Tinha o quarto andar, que acho que era da minha tia Didi... Enfim, era um de cada uma mais o da minha bisavó. Eu fui morar nesse apartamento, lá na Aclimação. Morei lá uns seis meses – mas foram longos esses seis meses... Eu estava louca pra morar em outro lugar. A minha avó não é uma pessoa muito fácil, tentei levar uma amiga pra morar lá comigo e ela fez que fez que conseguiu tirar a minha amiga de morar lá. Era uma pessoa com uma personalidade muito forte. Depois fui morar com essa amiga na Bela Cintra, num apartamento de um quarto – quarto, sala, banheiro e cozinha –, mas que foi super divertido. Aí vim pra São Paulo.

P/1 – Você lembra de situações...?

R – Comecei a fazer PUC, mas eu... “Vou fazer Direito porque eu não queria decidir.” Comecei a fazer movimento estudantil e a participar do centro acadêmico. Foi uma época bastante interessante. Logo que eu me mudei pra São Paulo eu comecei a namorar o Paulo, que era primo da minha mãe, 12 anos mais velho que eu. Ele tinha casado duas vezes; ficou viúvo na primeira, aí reencontrou a primeira namorada, ela ficou grávida, tiveram uma filha e se separaram. Ele tinha acabado de se separar e eu paquerava ele desde os 15 anos – parece a história da minha mãe, né? Achava ele bonito e aos 18 ele estava separado. Começamos a namorar e ele fragilizadíssimo, saindo do segundo casamento, acho que a mulher talvez já estivesse envolvida com outra pessoa; e eu descobrindo a vida. Ele morava em Rio Preto e eu morava aqui. Eu nem curti aqui direito e também nem curtia lá, a gente brigava muito. Eu fazia movimento estudantil e ao mesmo tempo tinha que prestar essas contas, essa satisfação pra ele. Isso durou quatro anos e meio, quase a faculdade inteira. Depois ele veio, mudou pra cá e a gente ficou morando... Teve um encontro nacional de estudantes de Direito em Teresina, no Piauí. Eu fui de ônibus, três dias de viagem, foi super gostoso. De lá o pessoal ia viajar pelo Nordeste, ia descer de ônibus; eu peguei um avião e voltei. Falei: “Pai, me paga uma avião”, porque o Paulo estava mal humorado que eu tinha ido. Eu voltei, cheguei em Rio Preto e ele estava super mal humorado. Falei “Pra que eu voltei? Devia ter ficado; se era pra ficar mal humorado, que ficasse com razão.” Foi bacana fazer movimento estudantil, isso foi importante pra mim – esse contato com as pessoas, essas novas ideias, entender um pouco melhor como é que funcionava a política, o mundo, a história da PUC na repressão. Meus pais eram jovens na década de 60 e eram alienados, estavam em Rio Preto e se bobear até apoiando a repressão. Alienados mesmo, não era um tema. Começou a virar um tema pra mim, entender um pouco.

P/1 – Por que você entrou no movimento estudantil?

R – Eu sempre tive preocupações políticas e sociais. Comecei a participar do centro acadêmico, comecei a ir. “Vai ter reunião do centro acadêmico e reunião da atlética...”, eu preferia mil vezes ir ao centro acadêmico; nunca fui do esporte. O meu perfil está muito mais relacionado com as pessoas do centro acadêmico do que da atlética, que eram de direita. Participei um pouco, mas saí do centro acadêmico e a partir do terceiro ano comecei a gostar um pouco mais de Direito. Fui fazer estágio num escritório no qual fiquei sete anos – me formei e fiquei lá, fui trabalhar para o mercado.

P/1 – O seu primeiro emprego foi esse? Esse tempo todo o seu pai...?

R – Fiz outros estágios. O meu pai morreu em 92, quando eu estava no terceiro ano. Eu estava trabalhando num escritório, eu era estagiária – um escritório pequeno, só tinha eu de estagiária. Eu já tinha trabalhado por um mês num outro, com o Guilherme. Ele me chamou pra trabalhar nesse escritório e descubro que o dono do escritório tinha sido do CCC (Comando de Caça aos Comunistas). Eu já me revoltei, “Como?” – muito curioso como você lida com as coisas em uma determinada idade. Saí desse escritório que eu estava quando o meu pai morreu, fui trabalhar nesse outro e me profissionalizei. Eu estava acho que no quarto ano e comecei a assumir um monte de responsabilidade – tanto que eu me formei e fui contratada, eu e mais três. Fizemos uma proposta do salário que a gente queria e ganhamos. Era escritório médio que tinha pretensões de escritório grande, foi aquela coisa super profissionalizada. Você tinha que ralar, que viver pra aquilo. As relações interpessoais acabam sendo um pouco ruins – é muita competição, muita cobrança, apesar de que tenho boas amizades dessa época, que continuam. Mas é uma situação complicada. Eu me afastei do movimento social e estudantil trabalhando nesse escritório. Você fica um pouco alienado porque é dedicação exclusiva – você até falta na aula pra trabalhar. Fiquei sete anos lá, fiquei até 2000. Quando eles me propuseram “Agora você vai ser sócia do escritório”, falei: “Opa, calma aí. Vamos repensar. Será que é isso o que eu quero pra minha vida? Será que eu quero trabalhar 15 horas por dia, ganhar milhares de reais e trabalhar pra um monte de gente que eu discordo do que faz? Acho que não.” Eu saí, entrei em depressão e comecei a tomar antidepressivo. Falei: “Tomar antidepressivo não dá.” Eu estava fazendo mestrado por estímulo do meu chefe, um dos sócios. Falei: “Vou terminar esse mestrado, de repente dar aula. Vou ver o que vou fazer.” Ainda não sabia muito bem o que existia fora dessa opção – concurso? Não era o que eu queria. A minha mãe me ajudou financeiramente nessa época e eu acabei abrindo um escritório com a Mônica, que trabalhava naquele escritório também e saiu logo depois de mim. Todo mundo acabou saindo, e abrimos um escritório juntas – mas não era o que eu queria. Ter o meu escritório, escolher os meus clientes, “Agora estou melhor” – não queria advogar desse jeito, eu queria fazer coisas maiores. Consegui, de alguma forma. Fui trabalhar no IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), que é bem bacana, uma instituição super séria... Hoje vemos um retrocesso muito forte nos movimentos sociais, nos movimentos de luta. Não sei se tem a ver com o próprio governo Lula, que deu uma reduzida nessas forças dos movimentos sociais – as pessoas ficaram meio cooptadas –, mas também tem um fortalecimento muito sério das grandes corporações. Você vê isso com o IDEC, que defende o Código de Defesa do Consumidor – um instrumento muito bacana de garantia do consumidor, de cidadania. Você vê hoje um monte de projeto de lei para reduzir a eficácia desse diploma legal. Depois de lá eu passei a trabalhar... Entre o IDEC e hoje eu fiquei um ano fazendo mestrado em Londres. Agora trabalho como coordenadora jurídica da Aliança de Controle do Tabagismo, que é bem bacana.

P/1 – E a vida, como é que era? Que grupos você foi fazendo, o que você frequentava aqui em São Paulo?

R – Quando eu terminei com o Paulo, esse namorado de quatro anos e meio, falei: “Eu preciso viver a vida!”, mas logo em seguida eu conheci o Alê Arthur, me apaixonei por ele e ficamos juntos três anos. Eu fiquei muito assim nesses primeiros anos da minha vida aqui em São Paulo: eu estava nessa minha relação com o Paulo ou nessa relação com o Alê, que eu era apaixonada. Então eram os amigos dele, os meus amigos mesmo... Eu acho que deixei um pouco de desenvolver essa parte, que eu sempre presei tanto na história da minha infância, da adolescência, de ter muitos amigos. Isso ficou um pouco de lado. Quando a gente terminou, fui resgatar os amigos da faculdade. Eu comecei a o namorar quando tinha acabado de me formar. Ficamos três anos juntos e fui resgatar amigos da faculdade, criar outras relações, fui também “curtir a vida adoidado”, paquerar, sair. Um horizonte novo se abriu pra mim: também era uma fase em que eu comecei essa mudança de que “Não está bom esse meu trabalho...” Comecei a conhecer muita gente, viajar; curtir um pouco essa coisa de viajar com amigos, de ir pra vários lugares. Isso foi bacana também. Comecei a conhecer uma galera muito louca, que hoje não é mais tão louca assim – afinal, estamos todos velhos. Naquele momento era todo mundo muito louco; íamos às baladas e todo mundo beijava todo mundo, era uma época de muito descobrimento, muitas coisas novas. Comecei a namorar uma pessoa dessa galera, relação que durou uns dois anos. Quando isso terminou milhares de casais se separaram. Tinham vários casais, esses casais se separaram e formaram novos, porque é difícil aguentar uma coisa muito caótica, muito louca. Mudamos todos, somos muito diferentes hoje. Eu conheci o Thiago faz uns quatro, cinco anos. Eu estava trabalhando no IDEC, já estava dando aula – dei aula na UNIFIEO (Centro Universitário Fieo), que é a faculdade de Osasco. Foi uma experiência também muito gratificante, interessante e curiosa. Eu queria dar aula lá e não tinha muito espaço pra mim. Botaram-me numa classe de terceiro ano para eu dar aula de Direito Civil – a minha área é Processo Civil. Eu sei Direito Civil, mas eu fiz mestrado em Processo Civil... Para dar aula de Direito Civil para alunos de terceiro ano. Estavam há dois anos tendo aula de Direito Civil com um professor que era juiz – super experiente, e eu com a primeira turma – e que eles amavam. Não deu outra, fizeram um abaixo-assinado e me tiraram, eu chorei... Mas foi uma experiência importante – até porque teve alunos que me apoiaram, mandaram cartas. Os alunos são muito...

P/1 – O que você fazia com eles de diferente?

R – Eu estava aprendendo a dar aula, descobrindo a metodologia. Direito é um saco, pra começar. Direito Civil é muita coisa, muita matéria; eu não decorava, então tinha que ler. Ou então: “Ah, vou escrever tudo na lousa”, e chegava meia hora antes pra escrever tudo na lousa – não funcionou. “Então vou passar um xerox com os pontos e depois vou lendo aqui.” – não deu certo, eu era muito inexperiente. Tem toda essa situação do professor que eles gostavam, já sabiam – não eram pessoas que estavam começando no Direito Civil. Já tinham ideia e tinham outra metodologia antes. Então me tiraram, ok. Fui dar aula de Processo, dei aula pra várias turmas. A primeira turma que se formou de Processo – eu fiquei com eles 3 anos – me convidou pra professora homenageada. Eu fiquei contente “Ah, bom! Pelo menos isso.” Os alunos são muito queridos. Eles são... A relação entre aluno e professor, mais do que o conhecimento que você pode eventualmente passar, é como você os trata, os valores que você mostra, como você lida com as pessoas. Acho que isso é básico: você respeitar o outro, ouvir o outro. Claro, as pessoas sentem isso – então independente de eu ser uma boa ou má professora, de eu saber, ter experiência ou não, eu acho que a minha relação com eles foi importante pra eles e pra mim. Acho que isso os levou a me homenagear na formatura deles. Foi muito bacana. Depois parei de dar aula porque eu fui pra Londres...

P/1 – O que você foi fazer em Londres?

R – Eu fui fazer um mestrado em Política Social e Desenvolvimento. Eu estava planejando...

P/1 – Era o segundo mestrado?

R – Era o segundo mestrado, só que em outra área, não é no Direito. É em Política Social, que tinha mais a ver com o que eu estava querendo me dedicar no futuro; deu tudo certo e foi ótimo, é o que eu faço hoje – apesar de eu ser coordenadora jurídica, eu não trabalho exatamente como advogada. Nesse meio tempo, quando eu estava buscando bolsa, eu conheci o Thiago. O rapaz aplicou pra uma bolsa e ganhou porque ele é muito espertinho, muito inteligente.

P/1 – Quem é Thiago?

R – Thiago é meu marido. Eu o conheci... Ele aplicou pra uma bolsa – ele é biólogo – pra trabalhar no centro de conservação das Nações Unidas, e eu não consegui a bolsa. Passei na universidade, mas não consegui a bolsa. Eu tinha guardado dinheiro então eu fui de bolso, não de bolsa (risos). Guardei dinheiro durante esse tempo, quando eu estava me planejando. Eu já tinha prestado, não tinha conseguido; tentei de novo e não consegui de novo. Como ele conseguiu a gente foi – eu fui com ele. Ficamos um ano lá, morando em 16 metros quadrados. Você guardava a cama pra almoçar – estilo japonês, com cozinha e tudo junto –, muito cedo descobrimos que não dava pra fritar nada, banheiro e tal... Vivemos um ano em 16 metros quadrados, foi uma experiência bacana pra vermos que queríamos ficar juntos mesmo. Eu estava trabalhando um pouco com a Paula Jones, que é diretora da ONG em que trabalho e que tem parceria com eles. Quando eu voltei, ela me convidou pra trabalhar lá.

P/1 – Como era a vida em Londres? O que vocês faziam além de estudar?

R – Em Londres eu estudei muito. Primeiro, o inglês – apesar de eu ter morado no Canadá com 17 anos, não estudei mais inglês, então perdi muito. Foi uma besteira que eu fiz na minha vida – não ter estudado, não ter mantido aquilo que eu tinha aprendido. Não é só outra língua, é outra língua também acadêmica; porque não era Direito que eu estava estudando, era Ciências Sociais. Eu ficava muito tempo estudando, finais de semana... Eu fui lá com a proposta de fazer esse mestrado e foi isso que eu fiz. Viajamos muito – eu e o Thiago –, conseguimos viajar; mas em Londres mesmo saímos pouco, curtimos pouco. Ele talvez um pouco mais, porque como ele trabalhava num centro de pesquisa, ia pra Cambridge todo dia de bicicleta até a estação de trem, que era perto. 45 minutos até Cambrigde, trabalhava e voltava. Não era estudar, ele estava lá trabalhando. Até deixei ele um pouco sozinho algumas vezes, ele teve que procurar coisas pra fazer – porque também ficar em 16 metros quadrados, uma estudando... Não dava pra fazer nada, mas foi importante. Eu não moraria em Londres se eu tivesse que escolher, porque chove, chove, chove. Não tem sol. No inverno amanhece às nove e meia da manhã, quatro e meia da tarde é noite; é muito “deprê”, eu acho muito triste. É uma cidade incrível, super cosmopolita, mas eu gosto mais do sol (risos). Ficamos dois meses viajando; até estava olhando umas fotos da nossa viagem e falei: “Gente, nunca mais eu tinha visto essas fotos. Quanta coisa que vivemos, que fizemos.” Foi interessante.

P/1 – Vocês voltam de lá e...

R – A Paula me chamou, que é a diretora dessa ONG, a Aliança de Controle do Tabagismo, que trabalha com políticas públicas na área de controle do tabagismo. A ideia é pressionar, ajudar ou monitorar o Brasil a implementar o primeiro tratado internacional de saúde pública. Elegemos o controle do tabagismo porque é uma epidemia que mata 5,4 milhões de pessoas no mundo; e tem uma indústria por trás – essa é a questão. São mortes evitáveis, mas há uma indústria que está estimulando as pessoas a fumar, fazendo propaganda e todo um histórico de 50 anos de enganação do público. Foi feito esse tratado internacional, escolheu-se esse tema com umas medidas lá previstas e trabalhamos para implementar essas medidas aqui no Brasil. Eu tinha feito alguns trabalhos com a Paula, a conheci através de um outro amigo, e ela é uma pessoa incrível, sensacional, super bacana. É muito legal você comparar trabalhar para um escritório de advocacia – aquela coisa do mercado tradicional, cobranças, exigências do jeito que são e a relação com as pessoas – e você trabalhar numa ONG, onde a relação é totalmente diferente. É aprendizado: você tem que reaprender a lidar com as pessoas. Às vezes, no meio do trabalho, somos ríspidos – porque tivemos essa experiência. Você perceber que pode ser diferente no ambiente de trabalho é sensacional. Aprendemos as coisas e acho que a vida, a nossa passagem aqui... Temos que pegar o melhor, aprender e ser melhor. Perceber como é possível ser melhor na relação com os outros.

P/1 – O que você faz lá?

R – Eu sou coordenadora jurídica. Quando eu voltei, a Paula me convidou pra trabalhar lá. Voltei no dia 26 de novembro de 2007 e dia 2 de dezembro eu estava começando a trabalhar. Eu sou coordenadora jurídica...

P/1 – O que é isso, ser coordenadora jurídica?

R – É uma construção. Construímos isso. A Paula me conhecia – tínhamos feito alguns trabalhos e ela me convidou. Não tínhamos um plano do que iríamos fazer; hoje temos. O que fizemos nesse tempo que eu estou lá: manifestamo-nos em todas as ações de interesse público que estão ligadas a essa questão, por exemplo: ações diretas de inconstitucionalidade, em que se questiona a legalidade ou constitucionalidade de leis que estão ligadas a esse tratado – leis de controle de tabaco, do tabagismo. Quem propõe essas ações é a própria indústria, os aliados dela; a gente apresenta, porque temos muita informação. Somos uma ONG no Brasil, mas temos ligação com o mundo inteiro; e a indústria trabalha desse jeito, globalizada, uma multinacional. Temos que entender essas estratégias, elas estão em todos os lugares. Manifestamo-nos nessas ações trazendo evidências científicas, provas e fatos que são importantes para o juiz saber – que, muitas vezes, ele não vai saber. Ações civis públicas contra a indústria, em que se busca indenização, também entramos como assistentes apoiando a parte que está exigindo, querendo a condenação da indústria. Fazemos isso. Em nosso website temos disponibilizado decisões e manifestações, no Brasil e fora, para que outros advogados e ONGs que queiram acionar indústrias ou ter informações possam as ter; é uma forma de facilitar o acesso à informação. Traduzimos uma sentença norte-americana e a divulgamos – uma sentença que condenou nove multinacionais produtoras de tabaco, dentre as quais as duas maiores aqui no Brasil, e as responsabilizou pela epidemia do tabagismo no mundo, condenando-as por enganar a opinião pública, o governo e os fumantes durante décadas. É uma sentença fantástica, só que tem 1.700 páginas – o consórcio americano pegou as partes principais, fez uma compilação e nós traduzimos. É um material super bacana. Fiz uma pesquisa para a Paula – eu nem estava na ACT, depois publicamos – quando eu estava em Londres, analisando a jurisprudência no Brasil para entender o porquê dos juízes, com tantas evidências, ainda não condenarem nem responsabilizarem a indústria – muitas vezes responsabilizam o próprio fumante. Para entender um pouco isso fizemos esse trabalho de pesquisa. Na semana passada fiz um congresso internacional sobre o poder judiciário no controle ao tabaco, em Brasília. A indústria tentou evitar, de todos os modos, que isso acontecesse; conseguiu cancelar a nossa reserva no auditório do Superior Tribunal de Justiça. Mudamos pra Procuradoria e lá eles não conseguiram, os procuradores são firmes. Fizemos um congresso pra trazer... As pessoas não estão sabendo que existe um tratado internacional, que as medidas estão previstas, o que acontece. Temos feito várias coisas para contribuir com a implementação deste tratado aqui no Brasil.

P/1 – Vocês são em quantas pessoas?

R – Somos um monte de gente, foi crescendo. Começamos aqui em São Paulo. A Paula estava morando aqui e voltou pro Rio. Ficamos aqui eu, a Adriana, que é outra advogada, a Mônica, que é a vice-diretora, a Fabi, que é secretária, o Paulo, que é do administrativo financeiro, a Raquel, que é estagiária, e a Luiza, que é também meio período, estagiária. No Rio tem a Paula, que é diretora, o pessoal da comunicação – são duas jornalistas, Ana e Dani –, e outra jornalista que é a outra Ana. Tem uma estagiária de economia, tem a Denise, que é secretária, a Marina... Vixe, tem um monte de gente. Tem o Guilherme, em Brasília, o Roberto, que é consultor. Nós somos mais de dez pessoas. É bacana, um pessoal muito legal.

P/1 – Por que você gosta de trabalhar nisso?

R – Eu gosto porque o caso do tabaco é um paradigma para questionarmos o capitalismo. É uma indústria evidentemente antiética: já tem sentença condenando, reconhecendo as atitudes. Os documentos secretos da indústria estão disponíveis no website de pelo menos duas universidades norte-americanas. Você tem uma indústria que tem um impacto social muito forte desde a produção – tem toda a questão dos fumicultores, a relação de dependências dos fumicultores; do que eles sofrem em termos de saúde e servidão por dívida com a indústria. Desde a produção até à exposição e ao consumo da fumaça – tudo o que fomos enganados para se criar uma situação. Não é que seja mais fácil, mas é mais evidente regular uma indústria como essa. Eu acho que isso serve pra qualquer indústria. Óbvio que o capitalismo tem coisas boas: tecnologia, ciência, coisas que gente pôde desenvolver pro bem estar da humanidade – tudo se deve a um sistema que estimula as pessoas, que querem ganhar alguma coisa com isso; mas o controle é totalmente necessário. O Estado – não um Estado totalitário, mas um Estado que tem participação das pessoas e controle social – é essencial; que a gente controle nossas vidas. Nossos recursos são de todos e não dessas empresas, então o caso do tabaco serve de paradigma pra outras empresas: transgênicos, agronegócio, indústria de bebidas, de armas... Acho interessante também porque nós não somos assim: “Ah, vocês são contra os fumantes.” Não, nós não somos antitabagistas – somos antitabagismo. Olhamos o fumante como vítima de uma situação que foi colocada; nós estamos contestando a atuação da indústria, e isso pode servir de exemplo pra muitas outras. O carro, por exemplo: o automóvel – como nós estamos aqui em São Paulo, quase não consigo chegar aqui hoje. É chocante. Trabalha-se muito com o próprio individualismo das pessoas. O sistema capitalista usa muito as características humanas de ganância, individualismo, materialismo. São questões que eu acho que estão totalmente relacionadas, e essa oportunidade de trabalhar numa ONG que está questionado isso de alguma forma... Acho bacana para projetos futuros.

P/1 – Além do trabalho, o que você acha importante registrar da sua vida?

R – Faltou falar um pouco das minhas sobrinhas queridas. É sensacional ver as novas gerações: dá um pouco de esperança de que podemos fazer um mundo melhor. Eu às vezes fico meio desesperada... Eu e o Thiago temos planos de ter filhos e, às vezes, eu falo: “Gente, meu Deus, que mundo nós vamos deixar pros nossos filhos? Olha como estão as coisas!” Um amigo – o Guilherme, da ACT – mandou uma frase muito interessante pra mim, que é: “Todo mundo pensando em deixar um mundo melhor pros filhos. Por que não começam a pensar em deixar filhos melhores pro mundo?” Eu achei isso sensacional – eu posso contribuir tentando deixar um filho melhor, pelo menos. Viver também é isso, ter conflitos e desafios; isso não vai acabar nunca. Só espero que as coisas não piorem, que com o nosso trabalho, a nossa esperança, a nossa força, possamos mudar pra melhor. É uma experiência super bacana você ter sobrinhas e lidar com elas. Elas são muito fofinhas, muito queridas... Você observar a descoberta da vida, agora com outros olhos. Essas pessoas, como elas estão vendo; e claro que é importante o ambiente onde elas vivem.

P/1 – Que idade elas têm?

R – A Júlia – que inclusive é minha afilhada – tem dez anos e a Laura tem oito. Elas também têm um ano e meio de diferença, são filhas da minha irmã que é um ano e meio mais nova que eu. A minha irmã me deu essa alegria de eu ser madrinha da primeira filha dela. Achei isso... Não tem preço, não dá pra dizer. É muito bacana.

P/1 – Você se lembra de alguma situação, algum momento especial, um marco de ter passado com elas?

R – A Júlia, apesar de não parecer fisicamente comigo... Muita gente chega e fala “A Júlia é a cara da Clarissa”; ou “É a sua cara”, quando falam comigo. Ela não é. Ela parece com a família do pai, mas ela tem um jeito... Alguma coisa que as pessoas identificam comigo. Eu sei que ela tem preocupações com o meio ambiente... Eu acho que são preocupações que ultrapassam as preocupações pessoais. Eu tenho preocupações comigo, com a minha vida, eu quero ser feliz; mas eu também tenho preocupações que extrapolam a minha individualidade. Ver isso nela é uma coisa muito bacana e que traz alegria, ficamos contentes.

P/1 – Última pergunta: como foi pra você contar a sua história?

R – Foi uma terapia (risos). É bacana você se lembrar de tantas coisas e poder colocá-las. Eu acho também que o fato de eu ter feito terapia me ajuda, por um lado, a ter facilidade de falar e de lembrar das coisas e, por outro, a ser mais eletiva. Elegi coisas, outras coisas eu não falei – há coisas que cabem falar, é uma coisa pública, e outras não; mas foi muito bacana esse resgate da vida. Ajuda um pouco a fazer uma linha: “Ah, bom. Foi tudo isso que eu vivi...” Foi muito legal, gostei muito.

P/1 – Por que você teve vontade de vir contar a sua história?

R – A Gi sempre me fala desse projeto. Ela falava “Ah, eu acho que você vai adorar, que você vai gostar de contar” – e eu gosto de falar mesmo. Eu achei interessante, queria participar porque eu acho a iniciativa muito bacana.

P/1 – Obrigada.

R – Obrigada vocês.

Recolher.jpg)