Projeto Kombiblioteca Poética

Depoimento de Aline Binns

Entrevistado por Jonas Worcman e José Santos

São Paulo, 28 de maio de 2015

Realização Museu da Pessoa

KOM_HV014_ Aline Binns

Transcrito por Karina Medici Barrella

MW Transcrições

P/1 – Queria que você dissesse, por favor, qual é o seu nome, local e data de nascimento.

R – Meu nome é Aline Binns de Souza Oliveira. Eu nasci no dia 30 de março de 1981 em Santo André.

P/1 – E qual é o nome dos seus pais?

R – A minha mãe chama Terezinha de Fátima Binns e o meu pai se chama Marco Souza Oliveira. Os dois são vivos.

P/1 – Eles são da onde?

R – Meu pai é de Santos e a minha mãe é da Penha.

P/1 – Como foi que eles se conheceram?

R – Eles se conheceram na casa de uma amiga em comum. Meu pai foi visitar uma amiga e a minha mãe foi visitar a mesma amiga e eles se conheceram.

P/1 – E o que ambos faziam na época?

R – A minha mãe era secretária bilingue e o meu pai, até onde eu sei embora seja muito nebuloso pra mim, ele era cantor de bares noturnos.

P/2 – Que legal! E atualmente?

R – Atualmente a minha mãe não é mais secretária, ela estuda, tem uma faculdade que chama FAT, que é Faculdade da Terceira Idade, em São Bernardo, que eles vivem. Meus pais são separados já há 23 anos. Meu pai trabalha vendendo frango frito (risos), que ele mesmo prepara e vende.

P/2 – E você tem irmãos?

R – Quatro irmãos. Nós somos cinco filhos, eu sou a caçula dos cinco, são duas mulheres e três meninos.

P/1 – Você lembra da história do seu nascimento?

R – Como assim, o que você quer saber sobre o meu nascimento?

P/2 – Ah, curiosidade. Ah, uma pessoa foi de ambulância, outra pessoa, porque tem mães que vão no carro da polícia.

P/1 – Parto em casa.

R – O meu parto foi no hospital. A minha família morava toda em São Bernardo, mas minha mãe já tinha tido os quatro filhos lá em São Bernardo e o último filho que tinha nascido a maternidade estava ruim na opinião dela e aí eles foram pra Santo André para eu nascer. Foi parto natural, todos os outros também foram de parto natural. Eu não sei de nada muito curioso que tenha acontecido, além do meu nascimento (risos).

P/1 – E você já nasceu chamando Aline.

R – Até onde eu sei, sim.

P/1 – Você sabe por que foi esse nome escolhido?

R – Não sei. Não faço a menor ideia de onde veio, nunca me fiz essa pergunta.

P/1 – E você foi criada em Santo André mesmo?

R – Eu fui criada em São Bernardo, mas essa casa é uma casa que é da família do meu pai. Quando eles se casaram, logo a minha mãe ficou grávida da minha irmã mais velha e eles foram morar nessa casa da minha avó. Minha mãe saiu de lá com a gente algumas vezes, mas ela sempre volta pra lá (risos). Então quando eu tinha três anos a gente foi morar no Espírito Santo, mais ou menos três, quatro anos e com seis anos, seis pra sete anos voltou pra essa casa, que foi quando eu iniciei os estudos. Iniciei os estudos lá em São Bernardo mesmo e fiquei morando nessa mesma casa até fazer 19 anos, aí eu vim morar em São Paulo.

P/1 – Você tem alguma memória do Espírito Santo?

R – Tenho. Bom, tenho algumas memórias. Uma delas é que a primeira casa que a gente morou era uma casa que tinha um quintal de terra, a casa de São Bernardo também tinha quintal de terra com árvore frutífera e tal. Mas essa casa tinha mais, tinha abacate, goiaba, carambola. E eu tenho uma memória visual que na cozinha tinha um ladrilho azul e foi nessa cozinha que eu lavei louça pela primeira vez, que era uma coisa que eu queria muito fazer e minha mãe nunca deixava porque eu era muito pequena (risos). E aí ela pôs um banco na frente da pia, ou eu pus o banco na frente da pia e falei que ia lavar louça. Eu tenho memória desse dia. Mas a gente morou em duas casas no Espírito Santo. E lá eu me lembro que o pai da vizinha, que chamava Renata, vendia frango e não tinha muro, era uma cerca de arame farpado e aí tinham várias plantas. Me lembro que um dia eu pus a mão de pimenta no olho (risos), me lembro também da balança, na casa tinha uma balança do lado do tanque. E a minha mãe conta que ela ficava lá no tanque cuidando da gente, cuidando das coisas, era um momento bem difícil e ela conta que ela ficava chorando no tanque e eu ficava cantando pra ela, pra ela não chorar, ficava consolando minha mãe enquanto ela chorava (risos).

P/2 – Aline, nesse período você mora no Espírito Santo são quantos anos?

R – Eu acho que são dois ou três anos.

P/2 – Dois ou três anos. Então você tinha quantos?

R – De três até quase sete.

P/2 – De três a quase sete. Em Vitória?

R – Isso.

P/2 – Você lembra o bairro?

R – Então, eu sei que eu morei em Vila Velha e o outro bairro eu não lembro.

P/2 – Então é um período importante, né? Dos três aos sete. E de que você brincava com seus irmãos?

R – Então, é estranho, agora eu lembro, eu tenho lembranças anteriores de uma outra casa que eu morei... antes de ir pro Espírito Santo eu me lembro que a gente saiu dessa casa que é a casa que é da família do meu pai e foi morar num bairro de São Bernardo que chama Baeta Neves. Eu me lembro que eu contava pra minha família, nessa casa, eu contava histórias pros meus irmãos para eles dormirem. E aí eu ficava contando pra eles como que era dentro da barriga da minha mãe. E eu tenho a memória também visual porque eu lembro que eu fechava os olhos e contava como era. E aí, dentro da barriga da minha mãe tinha uma cidade e aconteciam coisas que eu via. Falava: “Então, e acontecia isso”. Eu não lembro o que exatamente eu contava pra eles, mas eu tenho memória da rua, de carro, de loja de doce, que na verdade deviam ser coisas, não sei se sonho ou se coisas que eu tinha vivido recentemente, mas eu contava história pros meus irmãos dormirem. E também tem uma passagem engraçada nessa mesma casa que um dia minha mãe foi levar meu irmão na creche e eu era muito pequena, não ficava na creche ainda, ficava com a minha mãe e eu tinha um, não sei se era um burro, se era um pônei, era um tipo de cavalo pequeno e aí eu achei ele lindo, fui passar a mão nele e ele me deu uma cabeçada. Na verdade eu me lembro que eu falei: “Me dá um beijinho” (risos). E ele me deu um beijinho, me deu uma cabeçada (risos). Eu me lembro disso, aí me machucou.

P/2 – Ah, você caiu?!

R – Eu caí, ele me deu uma cabeçada e eu caí. Eu era bem pequena. O meu irmão estava no prezinho e eu não podia, eu era nova pra ir pro prezinho, tinha, sei lá, dois anos. É pra ficar contando as minhas lembranças de infância? (risos).

P/2 – É, porque todo mundo conta. E é raro, né? Pra quem a gente conta isso é mais difícil. E você tem experiência de ir ao mar com a família lá em Vitória?

R – Sim. A gente ia bastante. Meu pai tinha uma Kombi azul que se chamava Maria Doida que era muito velha, sei lá, sempre quebrava, fazia muito barulho. E meu pai colocava um colchão de casal naquele espaço que deveria ter bancos e aí a gente ia todo mundo. Imagina, cinco filhos já era uma galera, mais pessoas da rua e os amigos e a gente ia pra praia. Eu me lembro de muitas vezes voltar da praia com piolho, e muitas vezes voltar da praia e minha mãe dar banho de mangueira na gente na rua antes da gente entrar na casa, para todo mundo na porta da casa e ela esguichar a gente e depois entrar. E tenho lembrança da minha avó e da minha tia Alaíde, que é aquela da foto, nessa praia. Eu tenho lembrança delas sentadas embaixo de uma árvore (risos).

P/2 – E você lembra o nome da praia ou não? Ela e o Zinho Trindade têm as melhores memórias, incrível como você se lembra! É, porque às vezes tem uma nuvem nesses momentos. Bem, aí você tem esse pedaço bacana em Vitória e por que sua família volta pra São Paulo?

R – Bom, foi assim. Os meus pais se separaram assim que eu nasci, assim que eu nasci mesmo, antes da minha mãe terminar o resguardo eles se separaram. Quando eu tinha mais ou menos três anos, que foi nessa época que a gente foi pra Vitória, o meu pai volta pra casa pra morar com a minha mãe. E o meu pai é uma pessoa muito sonhadora (risos). E daí ele, um dia reuniu a família com um mapa do Brasil e falou: “Eu tive uma revelação, a nossa vida vai melhorar, a gente vai para um lugar chamado Espírito Santo, numa cidade que se chama Vitória e tudo vai dar certo” (risos). E foi isso o que a gente fez. Daí eu tenho lembrança exata do dia da mudança porque eu fui carimbada por uma madeira (risos). Eu fui na casa do vizinho e voltei, quando eu vi já tinha anoitecido. As coisas foram todas doadas porque a gente foi lá pro Espírito Santo de Kombi, pegou as coisas, as roupas, o essencial e foi. Então vendeu e doou as coisas que estavam lá porque acho que seria muito caro fazer uma mudança de estado com os móveis, coisas do tipo. Nessa época meu pai fazia móveis. O meu pai é uma pessoa que faz tudo (risos). Quando estava entrando na casa alguém estava saindo com uma madeira e eu dei uma cabeçada na madeira e desmaiei. Porque eu lembro da madeira assim, pim, e lembro de abrir o olho no claro, dentro da casa e todo mundo em volta: “Ah!”, mas deu tudo certo (risos). Por isso que a gente foi pro Espírito Santo. Só que nessa época teve a questão do plano Collor e aí minha mãe tinha uma grana guardada no banco que virou nada, então a gente estava vivendo numa condição que era um pouco melhor aqui em São Paulo com emprego, com tudo muito organizado e aí deixou tudo pra ir pra lá e quando chegou lá o dinheiro que tinha guardado pra organizar a vida lá virou nada e aí então, dali dois, três anos a gente teve que voltar, não tinha muito o que fazer e aí voltamos.

P/2 – Você tinha quantos anos quando você voltou?

R – Por volta de seis, sete anos.

P/2 – Então, Aline, recapitulando essa volta, na verdade foi o Governo Sarney quando vocês estavam lá que deu esse rolo todo na economia, hiperinflação, e aí então baqueou as finanças, né?

R – Isso.

P/2 – E vocês resolveram voltar pra São Bernardo ou Santo André?

R – São Bernardo.

P/2 – São Bernardo.

R – Na verdade é que na minha certidão é Santo André, porque a maternidade é em Santo André, só que é São Bernardo. Eu me lembro da viagem de volta perfeitamente porque a gente voltou – aí eu era um pouquinho maior – e a gente voltou na Maria Doida, na Kombi azul (risos), dessa história do colchão, né? E eu me lembro do céu. Porque não sei quantas horas são de viagem do Espírito Santo até aqui, a gente veio de carro, então eu me lembro de muito cansada da viagem, de olhar pra janela deitada no chão da Kombi olhando o céu passando, é uma memória recorrente, foi bem legal.

P/2 – E você já era maiorzinha, quando eles falam: “Vamos voltar pra São Bernardo”, como você imaginava que seria essa cidade? Você tinha uma coisa na cabeça?

R – Então, não me lembro de ter. Eu sei o que acontecia nesse lugar que a gente vivia é que eu gostava de lá, mas não me sentia, sei lá, não era uma coisa que eu percebia que era uma coisa encaixada. Eu acho que muito por essa relação que eu tenho com a minha mãe que é muito próxima, eu já percebia que não era aquilo, não era uma coisa assim: “Ai, nossa, a gente vai deixar a nossa casa e ir para algum lugar que não é nosso”, não era uma coisa assim, porque nada era nosso. Então pra mim, não me lembro de ficar assim, ou de morrer de saudades daquele lugar ou das pessoas, embora eu gostasse muito da Renata (risos), ela é inesquecível pra mim. Mas eu não me lembro de ter algum, nem de imaginar como seria e nem de ter o pesar de sair do lugar onde eu estava saindo.

P/1 – Quem era essa Renata que você falou?

R – Minha vizinha de quintal porque na verdade a divisão do quintal era um arame farpado e as plantas. Então quando a gente queria se visitar só passava por baixo e já estava uma na casa da outra.

P/1 – E vocês brincavam do quê?

R – Sei lá, de fazer bolo, comida, correr atrás de galinha (risos). O pai dela vendia frango e a gente entrava no galinheiro e ficava correndo atrás, era um galinheiro grande. Elas tinham um terreno pra ciscar dentro desse galinheiro, elas ficavam lá meio soltas e a gente entrava e ficava correndo. Mas era terrível. Era terrível porque era aquele sistema do funil, sabe, você já viu? É tipo um funil que fica preso na parede, aí eles põem a galinha de ponta-cabeça, puxa a cabeça e degola. E aí o sangue sai e eu via isso todo dia (risos). Todo santo dia eu via isso (risos).

P/1 – Você via isso todo dia?

R – Eu via porque era assim, minha casa é aqui, a casa dela aqui, um arame farpado, umas plantinhas. E a vida ia acontecendo.

P/1 – Mas como era pra você? Impressionava ou era normal?

R – Ah, era feio, mas eu comia carne e frango, então. Não sei se eu já relacionava, na verdade. Porque eu sei que as pessoas iam comprar os frangos, mas eu não me lembro de relacionar uma coisa com a outra, eu achava triste (risos).

P/1 – Aline, você ia contar da mudança de volta pra São Bernardo. Qual foi a diferença?

R – Eu acho que nessa casa, não sei se logo de cara, mas a sensação de casa que eu tenho até hoje ainda tem relação com essa casa. Aí nessa casa morava a minha avó e minha tia, que mora lá até hoje, a minha avó fez a passagem dela quando eu tinha oito anos, então eu convivi um pouco com a minha avó. Não sei, eu tenho muitas lembranças do quintal, muitas lembranças de brincadeiras de mais felicidade nesse lugar do que nesse período anterior. Antes de ir pro Espírito Santo também tenho lembranças felizes da casa, de coisas... bem felizes mesmo, de ser criança, dar risada e ser bom e tudo bom. Nessa fase no Espírito Santo não, tenho muitas lembranças difíceis. E aí, nessa casa, que foi a casa onde eu nasci, minha sensação de casa é lá, até hoje. Quando eu estou doente é pra lá que eu vou (risos).

P/1 – Como era a casa?

R – Ela foi se transformando com o tempo. Inicialmente a gente morava no porão, depois de algum tempo morando lá que a gente percebeu que a gente ia ficar lá, meu pai percebeu que ia ficar lá, ele aumentou a casa. Então tinha a casa e tinha um barracão. Porque o meu pai é artesão, sempre cria coisas que ele faz com as mãos, então ele tinha um galpão dele que era um barracão onde tinha muitas coisas de trabalho dele. E nessa casa eu me lembro que tinha uma pitangueira e um pé de café. E eu me lembro que nessa casa foi a primeira vez que eu vi, ou que eu dei conta da existência dos vagalumes (risos). Isso também é uma coisa que eu lembro muito, talvez por ser criança quando ia anoitecer a gente ia dormir eu nunca tinha dado conta da existência dos vagalumes e aí comecei a crescer, não sei, podia ficar até mais tarde, não sei exatamente porque, mas eu lembro que nessa casa, nesse quintal, foi que eu vi os vagalumes pela primeira vez (risos). E era uma coisa inacreditável. E também tinha, isso é anterior à ida, nessa casa, anterior à saída do Baeta, nessa casa tinha uma empregada que chamava Socorro e aí eu era bem pequenininha e aprendi a subir em árvores. É estranho, na verdade eu não sei qual é a idade exata que eu tinha, mas o que contam é que eu subia na árvore e não sabia descer, daí era uma ameixeira que ainda está lá. Eu subia na árvore para comer ameixa, mas não sabia descer e eu começava a chamar a empregada que se chamava Socorro, e aí então eu ficava: “Socorro, Socorro! Socorro, Socorro!”, e o pessoal dava muita risada (risos).

P/1 – E a sua avó, você lembra como era a relação com ela?

R – A minha avó tinha barba (risos). Eu me lembro dela, muitas vezes assim... ela não tinha barba, ela tinha alguns pelos que nasciam aqui então ela tirava. A minha avó, mãe do meu pai. E então eu me lembro dela nessa situação, de eu ficar perto dela olhando ela tirando os pelos e achava aquilo bem esquisito. E ela era costureira e fazia tricô, bordados e coisa do tipo. Eu me lembro da noite anterior à morte dela. Eu me lembro que ela já estava mal fazia algum tempo e eu subi, a relação era próxima, mas naquele dia eu fui no pé da cama dela e de alguma forma eu entendi que era uma despedida. Não lembro exatamente quantos anos eu tinha, devia ter sete ou oito. E daí eu fiz uma oração pra ela, pra dizer tchau, mas ela estava lúcida, conversava, não era uma coisa assim: “Nossa, minha avó está zoada”, ou ela me falou, eu não sei, porque eu não tenho lembrança das conversas mais palpáveis eu não tenho mais lembrança porque eu era muito pequena. E no dia seguinte, na manhã seguinte, o meu pai acordou a gente dizendo que ela tinha morrido.

P/2 – É de uma intuição incrível, né?

R – E ela morreu muito bem. Médico em casa, ela dormiu e não acordou.

P/2 – Eu queria pular agora, a gente podia falar de escola. Queria ver o seu primeiro contato com os livros, com a leitura.

R – Muito bem (risos). Eu me lembro da minha professora Maria José, que era muito brava. Muito muito muito brava, que jogava coisas na gente, giz e apagador, quando a gente não fazia o que ela queria. Eu penso que fui uma boa aluna (risos), mas eu tenho uma facilidade de aprender as coisas e as coisas me cansam muito fácil. Então muitas vezes eu não me esforçava tanto na escola porque eu achava que era tudo muito, não sei, de alguma forma eu pegava o que me interessava e abandonava todo o resto, na minha visão. Eu li alguns livros da série Vagalume.

P/2 – Ah tá, a coleção da Ática, Coleção Vagalume.

R – Puxa, não consigo lembrar nenhum nome, mas eu lembro que tinha umas histórias meio de terror.

P/2 – Mas os primeiros livros que você teve contato foram esses ou não, foram livros mais infantis?

R – Eu não me lembro de ter livros em casa, de contação de história, não tinha. Porque era tudo muito loucura, meu pai era bem ausente e aí minha mãe tinha que cuidar de cinco, trabalhar fora, ela trabalhava fora. Então não tinha essa coisa que eu percebo hoje, que eu tenho com os meus filhos, de ter essa atenção de ter o tempo pra criança, de contar história, de mostrar o livro, de brincar junto, eu não tenho nenhuma lembrança assim com a minha mãe. Eu me lembro que eu entrei na escola sabendo algumas coisas, porque eu me lembro das pessoas se gabaram: “Ah, ela já sabe não sei o que lá”. Eu sabia talvez letras, talvez o alfabeto, números, eu sabia algumas coisas antes da escola então eu tinha algum contato, mas eu não consigo me lembrar exatamente.

P/2 – Então seu contato com o mundo do livro e da leitura entra dentro da escola?

R – É, é uma incógnita na verdade, eu não tenho lembrança mesmo de antes da escola. E na escola muitas coisas eram muito por obrigação, porque tinha que fazer, não era uma coisa assim: “Ai, que legal, um livro!”. Mas eu me lembro de sempre escrever. E também eu tive uma fase mais adulta de ler bastante, de sempre ter coisas em curso, mas em geral eu sou mais de escrever do que de ler.

P/1 – E foi lá você já começou escrevendo?

R – É, mas eu escrevia primeiro muitos desabafos, os meus questionamentos. Eu tinha uma amiga, mas aí já é na adolescência, sei lá, não sei quantos anos, 13 anos, que a gente se encontrava para escrever e aí a gente criava coisas, criava mundos ilusórios, criava personagens, histórias, escrevia sobre, mas sem ter uma intenção com aquilo. Era meio que mergulhando em questões místicas, vampiros, sereias, fadas, coisas que não tinham muito a ver com o meu universo exterior, mais com o meu universo interior mesmo. Porque também não era uma coisa de estudo, era uma coisa: “Ah, eu ouvi dizer que era assim” “E se fosse assim, se fosse assado”. E a gente escrevia, escrevia, escrevia. E desenhava e tal.

P/1 – E vocês liam uma pra outra?

R – E faz alguns anos eu entreguei esse caderno pra ela. Faz alguns anos que a gente não se fala. E faz alguns anos que ela disse que não queria mais que eu procurasse por ela (risos).

P/2 – Aline, agora a gente vai dar uma acelerada porque realmente você tem uma memória incrível e a gente tem que chegar lá na poesia. Agora você está na adolescência. Você sempre estudou em São Bernardo nesse período?

R – Sempre.

P/2 – Na mesma escola?

R – Não. Eu estudei no Cassiano, no Vladimir Herzog, no Pezzolo, nesses três lugares que eram bairros diferentes. Essa moça, Vanessa, minha amiga, eu conheci ela quando eu estava provavelmente na oitava série. E depois o primeiro ano eu fui fazer em um outro lugar, que era no Pezzolo. Mas nessa fase tinha outras coisas acontecendo, claro, adolescência é uma maluquice, né? Então meus irmãos tinham banda de hardcore e nessa época eu lia bastante sobre Anarquia e coisas do tipo e eu e uma outra amiga, que é a Cris, a Cíntia e o Binns, que é meu irmão, a gente criou um Fanzine que chamava Senta Porva, que era de, fala aí, fala mesmo, e a gente entrevistava bandas de punk, rock, de hardcore, enfim, fazia esse zine pra divulgar essa cena e pra dar opinião pras coisas que a gente quisesse dar opinião. Mas era uma circulação pequena, só entre a gente de amigos e tal, amigos e conhecidos. Foi a primeira coisa de publicação que eu fiz e, sei lá, foi aos 15 anos, 16 anos. E nessa época eu tinha algumas amigas muito melancólicas e eu achava que isso era muito legal (risos), então eu tenho escritos muito tristes dessa época. E de questionamentos que eu percebo que não eram exatamente meus, mas porque eu queria compreender o universo das outras pessoas e eu escrevia sobre, mas também nessa época não era com intenção de mostrar nada pra ninguém, inclusive essas coisas estão guardadas porque acho que era só um estudo pessoal mesmo. Nessa época também andava de skate (risos).

P/2 – Ah, é? Como é que você aprendeu a andar de skate?

R – Ah, com as amigas, os amigos, meus irmãos andavam de skate. A gente era muito da rua, né? Nessa época eu era muito da rua, faz pouco tempo que eu parei de ser da rua, na verdade. Depois que eu virei mãe que eu entrei pra casa, porque aí você tem que ter uma outra concentração, uma outra dedicação pra outras pessoas. Mas eu sempre fui muito da rua.

P/2 – E como a poesia vai aparecendo na sua vida? Na adolescência ela já aparece?

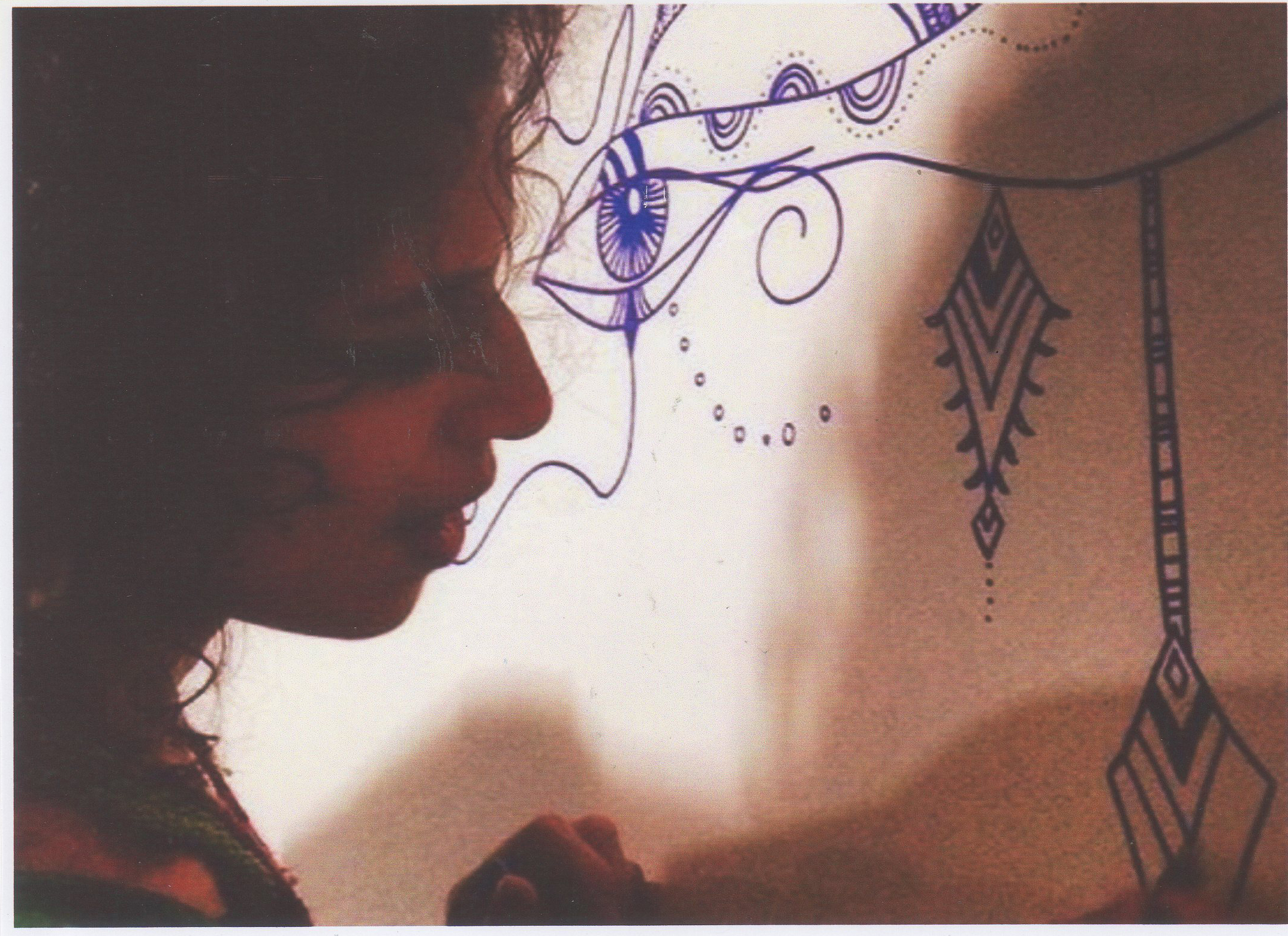

R – Bom, eu sempre gostei de escrever, sempre precisei. De alguma forma eu acho que, apesar das relações serem intensas, profundas, com as pessoas, com meus irmãos, com a minha mãe e tal, eu percebo que a poesia entra, a poesia escrita, o desabafo, a maneira como isso se inicia, se inicia porque é um diálogo mais íntimo do que uma conversa, falar coisas que são mais difíceis de dizer. Mas, bom, eu passei por uma fase muito difícil de somatizar questões emocionais e ficar muito doente e por conta disso muitas coisas se transformaram dentro de mim e eu comecei a escrever mesmo a poesia. E eu percebia que era como se ela tivesse chegando pra mim, preciso escrever sobre algo, ela começou a vir sem questionamentos. Então eu acordava à noite, acendia uma vela e escrevia a poesia e ela vinha inteira, pronta, com palavras que eu não conhecia (risos), ou que eu nunca tinha usado, e deixar ela lá, ir dormir e no dia seguinte olhar aquilo e falar: “Meu, o que é isso?”, inclusive uma poesia minha que é uma das poesias mais importantes que veio bem nessa linha, eu acordei de noite, acendi uma vela, sentei do lado da mesa com o papel, vi uma imagem do que é que estava vindo, vi uma imagem de uma floresta fechada e aí eu me via entrando nessa floresta, tive medo da floresta, aí eu acendi uma vela pra entrar, comecei a entrar e eu via as árvores, só que eu percebia que eu estava sendo observada por algo que estava além daquela luz que a vela tinha, então, eu percebi que eu precisava apagar aquela vela pra me acostumar com o que era aquilo que eu estava querendo iluminar artificialmente. E aí quando eu apaguei a vela a poesia veio assim, fiu. Veio inteira. E nessa época eu já estava trabalhando com poesia. Já tinha escrito algumas coisas, eu já tinha conhecido o pessoal da Poesia Maloqueirista, já estava...

P/2 – Essa época é quando?

R – Que loucura, agora deu uma quebrada na minha mente. Essa época é 2004. Não é 2004, foi antes de conhecer o pessoal da Poesia Maloqueirista, foi 2001, que eu ainda morava na Brigadeiro, que foi a primeira casa que eu morei em São Paulo.

P/1 – Antes de você contar, você lembra da poesia?

R – Lembro.

P/1 – Quer falar pra gente?

R – Posso. Então a poesia é Selva. “Nas profundezas de minhas paixões sinceras/ Onde não existe o ecoar das palavras/ Mora a minha força mais bruta,/ Cada vez que me abala a dúvida, / Com os poros em descompasso,/ Eu sei que ela esta viva./ Devo dizer que estou livre apenas onde não há palavras./ Devo dizer que aperto, eu mesma, as minhas amarras,/ Cada vez que explico o que dizem os meus olhos,/ Cada vez que eu corro para longe de mim,/ Cada vez que falam mais alto os contratos./ E eu, eu sou uma selva,/ Sou a mesma mata serena/ Que amedronta ao cantar da lua,/ Sou uma deusa plena que tem medo de ser nua./ Estou procurando velas para não estar sem trilha/ E apago com paixão velas e brasas,/ Para não deixar de ser selva,/ Nunca”.

P/2 – Uau!

R – Enfim, a primeira vez que eu publiquei essa poesia, eu publiquei ela, em vez de falar “eu apago”, eu coloquei “acendo”, porque eu não entendia. Não era uma coisa consciente, eu não entendia o que a poesia estava dizendo. E anos depois eu entendi o que era que a poesia estava dizendo pra mim. Não foi uma coisa criada ou trabalhava pela minha mente, consciente.

P/2 – É, poesia como oráculo, né?

R – É. Não sei o que eu falo agora.

P/2 – A gente vai sempre pegando pela cronologia pra facilitar. E você vem morar em São Paulo, você foi morar na Brigadeiro, é isso?

R – Na Brigadeiro Luís Antônio.

P/2 – Por que você foi fazer faculdade?

R – Por muitos motivos. A minha mãe, todo mundo estava trabalhando em São Paulo menos eu. E a gente morava em São Bernardo, nessa casa. E todo mundo, inclusive minha mãe, meus irmãos, menos eu. E eram quatro horas do dia que se ficava indo e voltando e aí todo mundo resolveu mudar de casa e vir morar em São Paulo em um lugar que fosse mais perto e fácil pra todo mundo pra ter qualidade de vida. E nessa época era uma época muito importante que a gente sabia que agora a gente já era adulto, que estava todo mundo meio que namorando e que provavelmente, e foi, aquela era a última vez que a gente ia morar todo mundo junto, só a gente, a família, a mãe e os cinco filhos. Porque, infelizmente, a figura do pai sempre foi ausente, não teve assim. Meu pai aparecia, visitava, mas nunca foi uma coisa super próxima, nem na infância, nem na adolescência, nem na fase adulta. Que coisa louca (risos). E essa época foi muito, muito importante, muito difícil pra mim porque aí tudo aquilo que eu conhecia mudou porque não dava mais para eu continuar indo pra São Bernardo fazer minhas coisas, meus amigos e tudo o mais. E nessa fase eu fazia parte de uma igreja e tinha muitos questionamentos em relação a essa comunidade religiosa. E estava me descobrindo em diversos aspectos e adoeci, adoeci de ficar de cama, fiquei um ano e meio de cama.

P/2 – Um ano e meio?!

R – Um ano e meio de cama, ninguém sabia o que eu tinha, eu ia de um médico pro outro, de um médico pro outro. O sintoma era dor crônica generalizada, chama fibromialgia. Que não é nada. Fibromialgia é dor crônica generalizada. E aí eu fui conhecer o Paulo, que é uma pessoa que eu agradeço muito que existe, que é pai do meu primo e ele é um médico homeopata, que trabalha com acupuntura, com alimentação e tal e esse ponto foi um ponto muito importante de transformação, de perceber que existia uma outra forma de se ver o mundo e todas as coisas. E nessa época eu conheci o Renato Limão, que é um poeta muito importante para a Poesia Maloqueirista que é um cara que fazia os livretos dele e saía pela Paulista vendendo poesia e aí eu conheci ele.

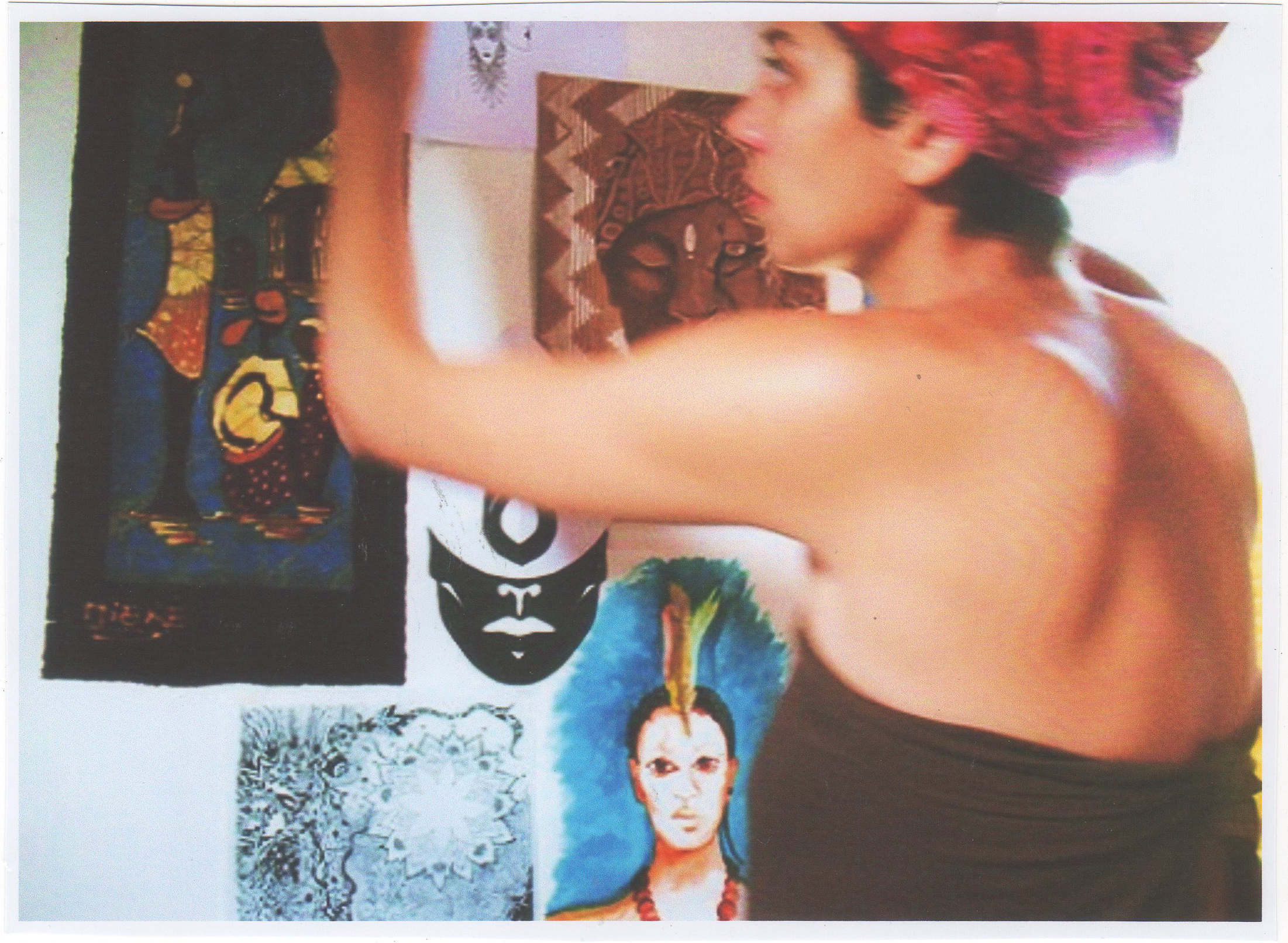

P/2 – Na Paulista?

R – Na Paulista. Na verdade eu conheci ele várias vezes porque ele não lembrava de mim (risos). Eu falava: “Ah, eu já conheço você”. Ele olhava pra mim, é mesmo? (risos). Mas eu achei aquilo muito inovador, pensar, poxa vida, fazer, pegar a sua poesia, fazer um livreto e botar na rua e acreditar que aquilo é bom, enfim, circular isso. Foi a primeira pessoa que eu conheci, o primeiro poeta vivo que eu conheci foi o Limão (risos). O primeiro poeta morto que eu conheci foi o Neruda, que também foi muito importante pra mim. E aí a poesia entrou na minha vida através de uma amiga que me deu uma poesia do Neruda e aí eu olhei aquela forma de dizer as coisas, mudou completamente a minha forma de escrever as coisas porque eu tinha uma necessidade de explicar tudo. E percebi que a poesia não explica nada, mas ela diz tudo o que ela quer dizer sem ter que dar tanta informação e tanto respaldo. Isso fez muita diferença pra mim. Aí todo mundo casou, eu e minha mãe fomos morar na Maria Antônia, numa kitinete. Em 2005, se não me engano, a duas semanas da Flip de 2005 eu conheci o Berimba. Eu estava fazendo faculdade, uma semana antes de conhecer o Berimba eu conheci um amigo meu da minha sala que é um poeta também, que se chama Tim, ele também é grafiteiro, ele me mostrou um livreto do Berimba e um livreto do Limão, e eu falei: “Nossa, já conheço o Limão”, já tinha visto coisas dele. Aí ele me mostrou um trabalho do Berimba, eu achei muito bom. E sempre com aquele desejo de por minhas coisas na rua porque eu desenho também há muito tempo, desenho desde criança, na escola as pessoas pediam pra fazer os trabalhos, sabe? Eu achava bom o que eu fazia (risos), mas eu não sabia como fazer isso ser conhecido. Uma semana depois dele ter me mostrado o livreto, o Tim e o Vini, eu conheci ele na rua de casa. E aí eu falei pra ele: “Ah, eu também escrevo”, ele falou: “É mesmo? Então me mostra”, porque o Berimba é uma pessoa, um ser desafiante, ele não é uma pessoa muito simples, até onde eu vejo ele é uma pessoa muito crítica e que tem uma coisa muito forte com o fazer. É como eu vejo, é mais ou menos: “Você faz? Então faça!”, não fica falando que você faz se você não faz, “Perto de mim, não”, mais ou menos isso que eu senti dele. E aí eu fui lá na minha casa, que era na minha rua, catei um monte de coisa que eu tinha escrito, meus papéis, cadernos, uns desenhos e mostrei pra ele. Ele falou: “Meu, isso é bom. Isso é muito bom. Faz um livreto, demorou pra você fazer um livreto”. Eu falei: “Ah, mas eu não sei” “Então, daqui duas semanas vai ter a Flip”, contou o que era pra mim, a feira de literatura internacional de Paraty, e falou que se eu quisesse ele me ajudava a fazer um livreto para eu ir pra Flip vender o meu livreto. E aí eu voltei pra casa, troquei uma ideia com a minha mãe e com meu namorado da época, que não estava na minha casa, não morava comigo, e nessas duas semanas eu compilei algumas poesias, alguns desenhos, fiz alguns desenhos e fiz o meu primeiro livreto que se chama “Primeiro Voo”.

P/1 – Bom o nome.

R – Primeiro Voo e fui pra Flip. E foi uma experiência libertadora porque o que aconteceu foi que nessa fase eu já não estava mais doente, não estava mais de cama e tudo o mais, mas eu ainda estava num processo de tratamento de lidar com essas coisas, com os conflitos, que muitos conflitos perduram por muitos anos, né? E nesse momento eu percebi que de alguma forma eu era artista, botei fé que eu era artista (risos). Porque a gente ia, entrava nos bares e falava as poesias, eu canto também, então não tinha muitas poesias decoradas, eu só sabia uma poesia do Fauzi Arap decorada, que é uma poesia que a Bethânia declama num disco. E música, muita música. Então eu vendia os livros, entrava nos lugares e cantava uma música, declamava poesias e foi uma experiência muito, muito rica e transformou, nunca mais deixei de ser poeta.

P/2 – Voltou da Flip pilhada?

R – Voltei da Flip pilhada, uma boa palavra (risos).

P/1 – Você lembra de alguma música que você cantava?

R – Meu Mundo é Hoje, do Wilson Batista. É pra cantar? Não.

P/2 – É.

R – (cantando) “Eu sou assim/ Quem quiser gostar de mim eu sou assim/ Eu sou assim/ Quem quiser gostar de mim eu sou assim/ Meu mundo é hoje/ Não existe amanhã pra mim/ Eu sou assim/ Assim morrerei um dia/ Não levarei arrependimentos/ Nem o peso da hipocrisia”.

P/2 –E aí, o que acontece? 2005, dez anos atrás.

R – Então, a gente voltou da Flip. O Caco, conheci o Caco em Paraty.

P/1 – Qual Caco?

R – Caco Pontes. Poeta bom.

P/2 – É que pra transcrição é importante, Berimba de Jesus.

R – Berimba de Jesus, Caco Pontes. Pedro Tostes também conheci nesse momento. O Renato já não estava mais. Porque a Poesia Maloqueirista se inicia em 2002, até onde eu sei, com o encontro do Berimba e do Limão, e logo depois com a chegada do Caco. Aí eles, além das suas próprias publicações, eles criaram uma publicação que se chamava “Não Funciona”, e eles fizeram o número zero da Não Funciona que era um livreto dos três juntos, basicamente. E depois ficou parado por um tempo. Quando eu conheci o Caco ele falou: “Bom, ótimo, que bom, uma mulher pra acompanhar a gente”, porque eram sempre homens. Nessa época também tinha a Inayara Samuel e também as Encantadeiras, que agora não existe mais, mas era a Alessandra Vilhena, Talita, a Aline Reis e a Inayara Samuel, quatro meninas que fazia um trabalho autoral. A Aline tem muita influência de música regional e tal. E basicamente eram as músicas da Aline acompanhadas pela Ale e pela Talita, a Talita é percussionista, a Aline Reis flautista e percussionista. Alessandra Vilhena, flautista e percussionista, e a poesia e a dança da Inayara. Mas apesar de ter esse trabalho com a poesia, de ter afinidade com o Caco, com o Berimba, no momento em que eu cheguei junto pra somar com esse trabalho ela esteve meio lá, meio cá, logo ela também teve um filho, Daruê. Então o Caco Pontes ficou muito animado de ter uma mulher. Mas o Caco Pontes é outra pessoa muito desafiante: “Tá, quantas poesias você sabe de cor? Você sabe alguma poesia sua de cor? Porque não dá pra você entrar num bar e falar sempre a mesma poesia, não dá pra você ficar sempre fazendo a mesma coisa, isso cansa, vai cansar até você”. E ele era, ainda é, uma das pessoas que mais me desafia para o crescimento: “Ah, então você gosta de dançar?”, me bota pra fazer um espetáculo de dança agora, pra daqui um mês, então vamos. E isso também foi bem forte pra entender isso como um trabalho meu. Então a partir desse encontro comecei a publicar minhas poesias, saber as minhas poesias, prestar atenção nas coisas que estavam chegando, ver o que é bom, ver o que não é bom, o que é pra publicar, o que não é pra publicar. Ter um outro olhar em cima dessa criação porque antes não tinha um olhar de o que se põe na rua e o que não se põe na rua, tudo passava pela mesma coisa, passou, passou, passou, e muitas coisas continuam lá. Quando a gente voltou pra São Paulo a gente decidiu firmar mais o grupo e retomar o projeto da Não Funciona. Aí a Não Funciona número 1 foi independente e a Não Funciona número 2 até a número 19 ou 20, não tenho certeza, foi com o subsídio do VAI. É uma revista que publicava, porque inicialmente era um trabalho que era pra divulgar os trabalhos da Poesia Maloqueirista, mas sempre teve uma coisa de juntar gente, de aglutinar. Primeiro era muito o que a gente estava fazendo, onde a gente estava indo, fazendo os Assaltos Poéticos nos bares e fazendo mangueio, passando chapéu, vendendo livreto e tal. Só que a gente conhecia muita gente, muita gente boa, muita gente que inspirava a gente muito e a gente criou um projeto que se chamava CAI-MAL, Centro de Ação Informal. E esse trabalho a gente fazia eventos e convidava gente de todo tipo. Então artistas plásticos, músicos, poetas, pessoas pra fazer intervenções e tal. Não vou saber dizer quantas edições do CAI-MAL a gente fez, mas a gente fez em alguns lugares essas festas e tal, e em algum momento, não sei exatamente em que ano, a gente começou a se dedicar a trabalhar com sarau. Porque na verdade a gente fazia isso de uma maneira muito solta, aberta, fazia os saraus nos lugares, as pessoas se animavam e falavam, e aí, em determinado momento, a gente percebeu que, enfim, visitando o Binho que era inacreditável. Acho que o primeiro sarau que eu fui. Mentira, não foi o Sarau do Binho (risos).

P/2 – Qual foi o primeiro, você lembra?

R – Os primeiros saraus que eu fui foi na minha casa, porque a gente fazia saraus em casa. Minha mãe, minha avó é poeta (risos), minha mãe é poeta (risos), que maluco, e a gente fazia saraus em casa, de recitar poesia, cantar música, colocar música pra dançar.

P/2 – Que bacana.

R – Que loucura (risos).

P/2 – Começou em casa?

R – Começou em casa. A minha mãe tinha muitos amigos artistas antes de conhecer meu pai.

P/2 – Conta um pouquinho como é que foi ter ido ao Sarau do Binho porque várias pessoas já contaram, queria a sua visão.

R – Certo. Bom, eu lembro que foi bem nessa época de início, de me ver como poeta porque embora eu gostasse daquilo que eu escrevia, aquilo tinha um âmbito que era muito caseiro, muito mostrar pros amigos, mostrar pra minha mãe, não mostrar pra minha mãe (risos). Então foi nesse momento que eu já estava me vendo como poeta. E daí eu cheguei lá, eu me lembro de ver o Binho, era no Bar do Binho, lá no Campo Limpo, e eu me lembro de olhar pra cara dele e ver aquela figura que é uma figura muito aberta, que tem um olhar muito vivo e atento, não é uma pessoa assim: “Eu sou o Binho”. O que eu sentia claramente é que era uma pessoa desperta, que era uma pessoa que estava ali de verdade, porque eu acho que tem, infelizmente, eu sinto que em alguns casos a pessoa ganha o nome e perde um pouco de essência, de alguma forma, perde o olhar, perde o estar aqui. E foi lindo, acho que foi o primeiro sarau que eu fui, de ver o trabalho da galera da periferia também, isso era uma coisa muito forte porque existia uma visão da Arte, do que é consagrado, do que é colocado como bom, que ser bom é estar na mídia, ser bom é ter essa aceitação que na verdade é ilusório, mas eu não tinha dimensão da grandeza do que estava acontecendo, de perceber que não só eu estava despertando pras minhas possibilidades como poeta, como muitas pessoas estavam despertando pra essas possibilidades e vivenciando isso com coragem, com beleza, com leveza. Enfim, foi lindo (risos).

P/2 – Isso foi em 2006?

R – É, 2005, 2006.

P/2 – Essas datas não têm problema.

P/1 – Não, o Sarau do Binho começou em 2000.

P/2 – Eu já fiz uma confusão danada.

P/1 – 95, na verdade.

R – É. O Sarau do Binho é antigo.

P/1 – É o mais antigo. 2008 é o Sarau do Burro.

P/2 – E aí vocês resolveram também fazer o Sarau da Maloqueirista, foi isso?

R – É. Aí vamos ver datas. Eu acho que... bom, a Poesia Maloqueirista, além de ter essa questão da poesia mesmo, a gente tem um projeto que se chama Experimento Prosótipo, que é um trabalho de música experimental que existe desde 2005 com poesia. E aí tem montagens e remontagens, já teve várias formações. A última apresentação acho que foi 2012, se não me engano. Então uma das coisas que a gente fazia era fazer mais ou menos como um sarau sonoro, sabe? Vinha, tinha uma banda de apoio, que era bateria, baixo e guitarra, DJ Du, Zabumba, enfim, coisas que se mesclavam. Depois veio trompete, o Rômulo. Então o Chicó, Marcos Binns, meu irmão, baixista. E aí a gente acabava fazendo assim, parava nas praças e fazia um som e começava a fazer esse sarau sem ter muito um lugar pra fazer. Eu me lembro da gente fazer saraus no Parlapatões. O CAI-MAL que acabava tendo esses saraus, mas que eram lugares diversos, que foi na Casa Verde, no Zé Presidente, e depois a gente conseguiu um espaço pra fazer na Biblioteca Alceu Amoroso Lima, mas depois de fazer muitas edições no Parlapatões. Não consigo me lembrar de outros lugares, na verdade. Mas acho que por volta de 2010. Será? Não. Deve ser antes. Isso é antes. É antes porque 2010 já estava rolando.

P/2 – 2005 você fez o Primeiro Voo. Que ano que surge um novo livro, um novo trabalho?

R – Então, 2007 eu lancei uma, chama Cigarros Poéticos. Era uma caixa de cigarro que tinha quatro capas diferentes e dois conteúdos diferentes. Cada caixa vinha com 12 papéis enrolados, 12 cigarros poéticos, que chamava Cigarros Poéticos. Eram quatro desenhos e oito poesias, basicamente isso, em cada um. E nessa época eu já tinha parado de fumar (risos), porque em 2003 eu voltei a fumar e fumei até 2007. E quando eu parei de fumar eu fiz essa caixa de Cigarros Poéticos como uma prece para ajudar as pessoas a terem uma outra visão. Todos os trabalhos eram novos, não tinha nenhum trabalho anterior a 2005. Em 2007, 2008 eu lancei um outro livreto que se chamava Salto, e aí era uma folha de papel de seda com uma imagem e o livreto era dobrado e costurado dentro. Eu gosto dessa coisa do manual, eu também tenho as coisas do manual vindas do meu pai, de costurar, de pintar, de fazer coisas, eu gosto de construir esses objetos. Em 2010, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu percebi que eu não ia ter mais esse tempo de fazer as construções, de ter todo esse tempo de imprimir, de cortar, de costurar, colar, que eu gosto de fazer, foi quando eu decidi fazer o meu primeiro livro que se chama Salto, meu primeiro e único livro em formato livro mesmo, que se chama Salto.

P/1 – Salto?

R – Salto?! Selva! (risos). Se chama Selva. O Salto é o de 2008. E fora isso teve as participações na Não Funciona que foi uma revista que durou anos, não sei quantos anos. E eu ilustrei o livro do Baffô, Giovani Baffô, chamado Delitos e Deleites. Também com ilustração eu ilustrei um romance que ficou entre os dez finalistas de 2013 para o Prêmio Jabuti, chamado Valentia.

P/2 – É?!

R – Da escritora e antropóloga Deborah Goldemberg, que é um livro que fala sobre a Cabanagem, que é uma insurgência que aconteceu no Pará em meados de 1835. Eu fui convidada pra participar dessa caravana pra coletar imagens e aí quando o romance foi escrito, na verdade, as imagens que foram coletadas não foram usadas no livro porque ela fez um romance costurado com os relatos, então um capítulo é romance e outro é o relato de alguém dessa viagem, né?

P/1 – Como é ilustrar um livro? Como é esse processo?

R – É bem diferente, é uma maneira diferente da criação. Porque em geral eu sempre desenho, mas eu desenho coisas que, em geral, não atendem a nenhuma obrigação, nenhum pedido. Quando você está fazendo pra você mesmo é muito mais livre, né? E esse processo da ilustração do Valentia foi bem intenso, durou mais de um ano. A Deborah me trouxe os escritos, aí eu li o livro e fui elegendo as imagens que, pra mim, eram mais marcantes de cada capítulo. Aí ela me disse o que pra ela era mais importante daquilo que ela tinha escolhido, a gente elegeu essas imagens. Tive que fazer uma pesquisa muito, muito, muito ampla porque eu não estava ilustrando aquele lugar que eu fui visitar, eu estava ilustrando o lugar de 1835, 40. Então pesquisa de vestimenta, como eram os barcos, como que eram as casas, todas as coisas assim, pesquisando todos os detalhes porque tinha que ter aquela cara daquele lugar, de como era naquela época, né? Foi muito desafiante porque é atender um pedido específico, tem um objetivo, e me trouxe muito, muito crescimento em termos de visão e de criação, de apurar o traço. Mas o livro do Baffô foi mais fácil (risos) porque era um livro de poesia, então era mais livre. E ele não falou: “Eu quero essa poesia, ou aquela, penso isso ou aquilo”, ele me deu o livro na mão e eu fiz aquilo que eu senti.

P/1 – Aline, você poderia fazer um canto indígena desses que você faz nos saraus? Os cantos que você já faz no Maloqueirista?

R – Posso. Eu vou fazer um canto que é um canto que veio pra mim através do meu filho quando eu estava grávida, que não tem muita explicação. (Canta música indígena). Essa canção é a canção do Ian Ruda.

P/2 – Vou abusar da sua boa vontade. Você pode cantar mais uma pedacinho? Gabriel, você podia fazer super fechado no rosto dela pra dar uma opção de edição pro Jonas?

R – Na verdade essa música é um mantra, que dá pra ir embora com ele o quanto quiser.

P/2 – É verdade. Então, vamos contar mais um pouquinho da sua vida ainda. Conta a sua vida de mãe, você tem dois filhos.

R – Tenho dois filhos, o Ian Ruda e o Ravi Iori, os dois são filhos do Fábio, meu companheiro. O Ian Ruda nasceu em casa com uma parteira maravilhosa, chamada Vilma Nishi. E o Ravi não quis nascer em casa (risos). Porque a gente iniciou o processo em casa, mas ele quis nascer no hospital porque a gente saiu de casa quatro e meia e ele nasceu cinco e três, em 33 minutos eu saí de casa, cheguei no hospital, o médico olhou pra minha cara, me examinou, ele nasceu. Então ele só não queria nascer em casa.

P/1 – Como foi o processo de gravidez?

R – De gestação. Bom. Todas as gestações são complexas, imagino eu (risos). Bom, a minha relação com o Fábio se firmou por causa do Ian: “Tá, então a gente vai ficar junto, vamos morar junto, vamos fazer isso junto”. Porque na verdade era uma relação muito nova, embora eu já conhecesse o Fábio há dois anos a gente era só amigo e num determinado momento essa amizade tornou-se algo mais. E eu descobri que eu estava grávida longe dele, eu estava na Chapada dos Veadeiros e foi bem mágico, importante saber que ia ser mãe, era uma coisa que eu queria muito, muito mesmo. Antes de ficar grávida eu fiz uma música pra... eu estava lendo um livro que chama Mulheres que Correm com os Lobos, estava lá no Pará na época dessa viagem que a gente fez pra coletar os relatos da Cabanagem, eu estava lendo o livro e o bendito capítulo falava de uma deusa que dava à luz de cócoras todos os dias e eu fiquei pirando nela. Falava muito pouco sobre ela, falava que quando ela se movimentava a saia dela, feita de caveiras, chamava o som da tempestade e que ela dava à luz de cócoras todos os dias. E eu fiquei com ela na minha mente, não muito, na verdade nem passou muito pela mente, mas eu fiquei pensando que já que ela dá à luz todos os dias ela dava à luz algo que nasce todos os dias que era o Sol, e fiz uma música pra ela, um desenho dela. E eu fiquei grávida assim que eu cheguei em São Paulo, no dia que eu cheguei em São Paulo de volta eu fiquei grávida do Ian Ruda. Eu sabia (risos), não foi uma coisa calculada, mas naquele momento eu decidi que eu não ia tomar uma pílula ou coisa do tipo e pensei: “Se for pra vir que venha”. E veio (risos). Veio o Ian Ruda, que é uma figura linda, muito linda, muito carinhoso, muito companheiro. Foi uma gestação difícil porque a gente tinha que organizar isso, o que a gente ia fazer com a nossa relação. E por fim decidimos que a gente ia morar junto, escolher casa, todas essas coisas foram bem complexas, mas eu tive muitos momentos importantes, eu e ele. E também uma coisa que aconteceu, que pra mim foi muito, muito mágico, que teve um dia que eu não sabia que eu estava grávida, já estava grávida, e eu estava numa chácara com alguns amigos e a gente sentou num lugar que era um tempo de contemplação, que a gente parou em silêncio pra contemplar a natureza e a minha mente estava muito, muito, muito bagunçada e muitas palavras, muitas coisas, e eu não conseguia ficar de olhar abertos pra contemplar a natureza porque eu queria resolver as coisas de dentro. E eu ouvi uma voz clara no meu ouvido: “Aline”, e aí eu abri o olho. E quando eu abri o olho eu vi o meu filho. Eu não sabia que eu estava grávida e nem supus que eu estava grávida, mas eu vi o meu filho exatamente como ele é agora, aos quatro anos. Ele estava longe, no mato, ele olhou pra minha cara, eu olhei pra ele, e sem as palavras eu perguntei: “O que você está fazendo aí?”, e aí ele apontou para eu olhar pro horizonte, para eu olhar pra mata, para eu, na minha interpretação: “Fica aqui. Você veio aqui pra ficar aqui, fica aqui”, deixa todo o resto pra lá. E eu penso que as crianças trazem exatamente isso, de não dá pra você se perder na sua mente e nos problemas e todas as dificuldades que existem e sempre vão existir. O que eu sinto é aqui e agora, agora é hora da comida, agora é hora de brincar (risos): “Ah, você tem que fazer? Então faz de uma vez e venha ficar comigo, fica comigo”. Atenção, prestar atenção no que ele está fazendo, se está correndo perigo, se o que ele fez está certo ou está errado, como você reage diante das coisas erradas que ele faz, é estar presente porque quando a gente se perde nos problemas da mente a gente acaba transferindo essa carga pra eles também, dando uma bronca maior do que precisava porque na verdade sua mente está perdida em outra história. Porque na verdade eles só estão descobrindo e ensinando a gente a estar aqui. Bom, o Ravi também não foi uma gravidez planejada (risos), também apareceu, quis chegar. Uma coisa muito, um momento muito diferente, então, de gestação porque eu e o Fábio estava junto, morando junto, numa casa que já funcionava como casa, como família, eu e você, estamos juntos. Então muitos questionamentos que eu tive no momento em que eu estava grávida do Ian, nesse momento do Ravi não tinha, então eu acho que ele foi recebido de uma maneira mais harmoniosa. Ele é muito feliz (risos), muito feliz e muito observador. Ah, eles são lindos! (risos)

P/2 – Aline, então faz um resumo, como é que está hoje você como poeta, como escritora. Então 2015, o que você está fazendo, o que você está planejando?

R – Eu estou me preparando para lançar o meu próximo livro, que não tem nome, mas que na minha ideia, vaga, será um livro de colorir (risos). Eu tenho um projeto de contação de história com um amigo que se chama William Gama, que a gente está começando a desenvolver agora. Acabei de sair do projeto lindo das Filhas da Floresta, que é um trabalho de canto de reza, mas é uma coisa que eu estava fazendo até agora. Continuo escrevendo muito, parando para escrever quando a poesia chega. Eu trabalho com artesanato, faço objetos, colares, defumadores, pinto folhas, faço coisas assim, entre ser mãe e ser Aline, as coisas fluem (risos).

P/2 – Você é artista 24 horas por dia, né? E Aline, como é ser, por exemplo, eu percebo que no movimento da nova poesia, dos saraus, tem mais homens do que mulheres.

R – Sim.

P/2 – Como é que você vê a participação feminina nisso?

R – Ah, então, foi bem interessante você falar isso porque realmente eu esqueci uma coisa importantíssima que está acontecendo! Atualmente eu faço parte de um grupo. É assim, a Poesia Maloqueirista, muitas pessoas passam, eu percebo que é uma... em meio a esse trabalho da banda, do sarau, da revista, além disso a gente também teve muitas situações em que a gente deu oficinas de construção literária, oficina de livreto, a minha parte era essa. Porque na verdade, como a minha criação é muito mais intuitiva do que mental, do que... eu trabalho muito pouco o poema, em geral eu tiro coisas e não ponho muito mais, mas muitas vezes a poesia vem como ela chega e ela fica do jeito que ela está. Dentro desse processo das criações literárias o Berimba e o Caco deram uma oficina, acho que foi no Sesc, e conheceram a Juliana Bernardo, a Carol Araújo e o Vitor Rodrigues, que por sua vez resolveram fazer parte da Poesia Maloqueirista, o que foi uma coisa que fez muita, muita, muita diferença pra gente, porque a gente já estava há algum tempo fazendo muito as coisas só entre nós três, eu, o Caco e o Berimba, chamando pessoas pra fazer projetos mas no fim das contas era só a gente que ficava. E aí, graças a Deus, esses maravilhosos poetas resolveram se juntar a nós, acharam que era um bom negócio, e pra nós foi um ótimo negócio (risos) porque deu um vigor novo pro trabalho. A Juliana Bernardo é uma poeta que já ganhou prêmios, já escreveu quatro ou cinco livros e o trabalho dela é muito, muito consistente. O Vitor também já publicou alguns livros, três, quatro livros. E são pessoas mais jovens que a gente porque embora eu seja muito jovem, eu tenho 34, eu comecei com 24, então agora a Juliana, a Carol e o Vitor têm essa idade, então... não, a Carol tem um pouco mais, mas eu não conto (risos). Mas enfim, essa energia que eles trouxeram mais nova, e também um olhar mais novo sobre até o que a gente estava fazendo, deu uma renovada na Poesia Maloqueirista, e a gente conseguiu construir outros projetos em volta disso. E atualmente eu, a Juliana Bernardo, a Carol Araújo e a Geórgia Martins, estamos com um projeto que se chama Terra Vermelha, que é um projeto feito por mulheres pra trazer à tona essa construção feminina. Não de uma forma excludente, de tirar os homens da cena, mas de criar esse espaço pra esse trabalho ser visto. E também para falar sobre o feminino, pra falar sobre o que é ser mulher, como a mulher é vista, qual é o espaço que a gente tem, qual espaço que a gente não tem. Enfim, criar esse espaço. A gente se uniu, iniciou esse processo no ano passado, 2014, e esse ano a gente já fez duas edições, duas na Casa das Rosas, uma no hostel, e com participações especialíssimas de Tula Pilar, Leila Monsegur que é uma artista fantástica que trabalha com a poesia visual e com artes plásticos e com teatro de sombra, o trabalho dela é muito, muito forte, muito consistente também, uma pesquisa muito ampla, ela é uma artista da Argentina que vive aqui no Brasil há alguns anos. E junto com isso, falando sobre esse espaço da mulher, tem um outro sarau que está acontecendo que já, se eu não me engano, elas estão fazendo sarau desde 2010 – se não me engano, posso estar enganada – chama-se Sarau das Rosas, que é um trabalho ativista que trata questões bem pesadas de mulheres que sofrem violência de diversos tipos, é um grupo essencialmente de mulheres que tem participação de alguns homens, mas é um homem de, sei lá, 30 mulheres mais ou menos, negras, periféricas, não só negras, não só periféricas, mas que trazem essa discussão de você ir curando através da consciência de que existem coisas que estão erradas. E são mulheres que fazem atos em lugares públicos, tem uma peça que se chama As Rosas Falam, que trata sobre essas questões, e elas promovem esse sarau que não tem uma periodicidade definida, mas que acontece. E nesse trabalho sempre convidadas que são mulheres. Então eu já me apresentei nesse sarau com as Filhas da Floresta, com poesias minhas. Enfim, elas lançam livros de mulheres porque são várias pessoas que estão se movimentando com essa intenção de dar espaço pra mulher. Por algum motivo as mulheres acabam sendo um pouco mais tímidas, não sei. Quando eu comecei, que eu lembro, mulher que falava poesia era eu, a Inayara, a Sônia Pereira, que é uma mulher inacreditável que além de poeta é compositora de sambas lá da zona sul, ela mora no Capão, compõe sambas pro Samba da Vela, e a Pilar.

P/2 – A Pilar.

R – A Pilar, né, que, diga-se de passagem está aí (risos).

P/1 – A sua criação literária ainda se dá daquela maneira ou se modificou de você ver a poesia simplesmente vem até você de uma maneira mais ritualística, ela foi se modificando?

R – Continua chegando dessa forma. Em geral vem assim, uma frase clara, a primeira frase, geralmente. Uma frase, duas frases muito claras, vem, e aí é para, para pra escrever, para pra escrever. E aí eu paro pra escrever. E muitas vezes flui, vem tudo, muitas vem um pedaço e aí eu percebo que não tem mais pra onde ir e eu fecho e vou embora, dali a alguns dias vem alguma coisa, ou eu estou folheando um caderno antigo, leio alguma coisa e percebo. Mas nunca é assim o que eu quero com a poesia, em geral. Não é o que eu quero dizer com isso, sabe? “Hoje eu vou escrever sobre a minha relação. Hoje eu vou escrever sobre árvores. Hoje eu vou escrever sobre tal coisa”. Em geral ela vem chegando. E música também chega dessa forma, vem chegando um canto e eu vou deixando chegar.

P/1 – E você lembra nos seus cantos, seus poemas, como eles são recebidos pelo público do sarau e nos lugares onde você se apresenta?

R – Olha, eu faço sucesso, sabe? (risos) Estou brincando. Olha, eu vejo a minha arte muito como um trabalho de autoconhecimento. Embora eu não tenha uma religião eu sou uma pessoa muito religiosa, então eu faço as minhas orações, as minhas rezas, os meus rituais pessoais pedindo muito pra que eu possa me compreender, que eu possa receber, ter certeza de quem eu sou, saber o que eu estou fazendo aqui, não estar aqui só de passagem, só me envolver com as coisas que são daqui, só com as coisas que são do dia a dia, sabe? Ou dizer assim: “Olha, sou uma poeta boa, tenho que fazer uma poesia. Agora eu tenho que fazer uma poesia nova que seja um sucesso”. Eu não penso arte dessa forma. E sempre peço muita licença, mesmo que não seja verbalizando, sempre peço licença pra cantar, sempre peço licença pra falar o que eu venho falar, sabe? Ponho a mão no chão, peço pra terra, peço pra quem me acompanha firmar meu passo, firmar minha voz, me dar clareza, me ajudar a entrar onde eu possa entrar e ficar quieta onde eu tenho que ficar quieta. E muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo, vêm querer saber de onde venho, não sei o quê, ou comprar o livro, como imagino que seja com qualquer outro poeta que toca quando a poesia toca, né? Porque a gente tem muitas faces, muitas faces. Às vezes eu não escrevo sobre coisas urbanas, mas tem uma poesia que fala da rua que sou eu, que me descreve de alguma forma, que traz uma coisa que eu preciso ouvir, preciso saber, perceber, despertar.

P/2 – Tem mais algum poema que você saiba de cor que você queira falar?

R – Tenho. Muito quero, muito quero. Posso falar sobre ele? Bom, como eu disse a maioria das poesias pra mim chega chegando. E essa poesia se chama Salto. Eu tinha dreads, eu estava vivendo com o Glaucus Noia que é um grande artista multidisciplinar também e estava num momento muito difícil da vida, com questionamentos muito profundos, interiores, sobre mim, sobre a minha relação, sobre a minha relação com o mundo, enfim. E um belo dia eu acordei e eu estava passando mal, passando muito mal, de uma sensação de que alguma coisa tinha que sair, era física também, mas era incompreensível. E daí eu pensei: “Eu preciso ficar sozinha”, então morava com meu companheiro. Peguei um papel, uma caneta e fui pro jardim da casa. E aí eu sentei no jardim e fiquei um tempo lá muito em silêncio e a poesia chegou. Quando ela terminou, quando eu percebi que tinha acabado, eu voltei pra dentro da casa e raspei a minha cabeça pela primeira vez, porque eu percebi que um ciclo da minha vida tinha ficado pra trás. E aquela foto do útero na terra, sabe aquela foto? Ela foi tirada poucos meses depois, um ou dois meses depois, eu já sem os cabelos, dentro da terra iniciando um novo ciclo da vida. Lá vai. “Meus símbolos de liberdade/ tornaram-se pedaços de casca sem cor/ impróprios para se consumir./ São marcos no batente das portas por onde entrei./ Entalhe precioso de um colar/ caro demais para se ter quando se tem fome./ Peças únicas da engrenagem que o medo se esforça para conter./ Catapulta,/ arco,/ avalanche./ Daqui pra trás tem tudo que sei,/ adiante de mim,/ um véu,/ um lacre./ A firme mas não desconhecida barreira,/ são vozes densas e cheias de mãos,/ são vendas, mordaças/ e tudo para cegar,/ imobilizar,/ e ensurdecer./ Porém,/ barreiras também têm ouvidos/ e dentro de tudo que me fiz,/ me construí,/ me gerei,/ também sei gritar/ longe para mim não tem nome/ não sou feita de corpo/ pequena ao nu dos olhos,/ mas envolta e inundade de fogo/ desde o topo até o centro./ De onde nascem os vulcões/ é que minha revolta se embasa,/ e se me calo verde/ e pareço alheia,/ é nesse silêncio que me atenho atenta/ observo tranquila o movimento dos rios/ que férteis alimentam/ toda essa engrenagem,/ que correm e não apegam/ e chegam maduros/ à celebração do grande encontro,/ então,/ sou mar,/ sou nuvem,/ sou chuva,/ sou o cume das árvores/ e as cascas secas,/ a vertigem/ o salto/ e toda a liberdade”.

P/2 – Uau! (aplausos) Bem, então para terminar uma pergunta que a gente sempre faz pra todo mundo que é...

R – O que é a vida (risos).

P/2 – Não (risos), você vai escapar dessa pergunta. O que foi ter contado aqui a sua história de vida aqui no Museu da Pessoa?

R – Se eu gostei?

P/2 – É, o que foi essa experiência pra você.

R – Bom, muito profunda, sinceramente. Porque me ajudou a ter contato com coisas que eu não tinha contato há muito tempo, embora nessa busca de autoconhecimento a gente sempre vai voltando, vai visitando a vida, vai perguntando, questionando coisas, mas às vezes... às vezes não, vocês me trouxeram perguntas que embora sejam sobre a memória, às vezes de uma maneira mais palpável, elas suscitam perguntas pras memórias que são mais subjetivas que têm a ver com outras construções. Porque eu lembro de imagens, lembro de situações que abrem coisas sobre aquele universo, sobre a minha própria construção, que a gente tenta sempre visitar e, por algum motivo, a gente não acessa porque não está com a mente despreparada. Porque quando você vem pra uma entrevista pra falar da sua vida você pensa: “Ai, vou falar isso, vou falar aquilo outro”. Ou: “Putz, eu não posso falar disso” (risos) Mas flui, né, flui pra onde tem que ir. E pra mim foi muito enriquecedor, estou muito feliz.

P/2 – Que bom! Então muito obrigado.

R – Eu que agradeço.

FINAL DA ENTREVISTA

Recolher