Programa Conte a sua História

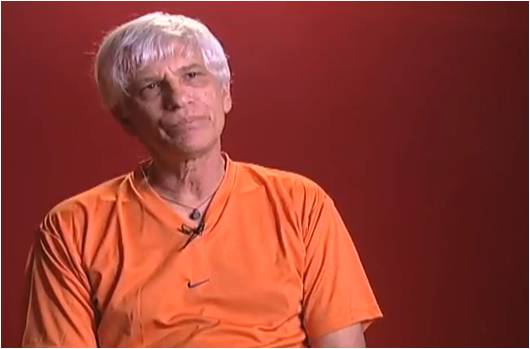

Depoimento de Eduardo Kairalla

Entrevistado por Carol Margiotte e Luíza Alves

São Paulo, 14/06/2018

Realização: Museu da Pessoa

PCSH_HV685_Eduardo Kairalla

Transcrito por Eliane Miraglia

Revisado e editado por Viviane Aguiar

P/1 – Seu Eduardo, bom dia!

R – Bom dia!

P/1 – Muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. E, para começar, seu nome completo.

R – Eduardo Kairalla.

P/1 – Local e data de nascimento.

R – 7 de janeiro de 1929. Monte Alto.

P/1 – E, Seu Eduardo, o senhor sabe por que os seus pais te batizaram com esse nome?

R – Minha irmã que deu o nome Eduardo. Você já viu árabe com nome de Eduardo? Foi minha irmã, a Olga, que deu esse nome.

P/1 – E de onde...

R – Ah, não sei! Acho que estava na moda Eduardo. Então, ela botou o nome.

P/1 – E o sobrenome do senhor? O senhor conhece o significado?

R – É Kairalla, né? É “bem de Deus”, em árabe. Kair é “bem”, Alla é “Deus”.

P/1 – E qual o nome dos seus pais?

R – Meu pai, José. E minha mãe, Nagibe.

P/1 – E o senhor pode contar um pouquinho sobre eles?

R – Meu pai era ourives. Ele trabalhava como ourives. O pai dele, Miguel, já era ourives. E ele ia lá naqueles haréns lá de Hauran para tirar medida das odaliscas, das mulheres lá das coisas, só ele podia entrar, não podia ver. Homem não podia ver as mulheres deles. E ele via também o pé, coisa que não podia, ninguém via, era fetiche lá, antigamente, 150 anos atrás. Para fazer a... Como é que chama aqui? É uma pulseira aqui no pé. E meu pai ia junto, com oito anos. Então, lá que meu pai aprendeu a profissão de ourives.

P/1 – Onde seu pai é nascido?

R – Chama Mimes, no Líbano. Hoje é Líbano, antigamente era Síria. Hoje é Líbano. Porque o inglês e coisa, tudo árabe, eles foram lá, dividiram: “Aqui vai ser Líbano, aqui vai ser Iraque, aqui vai ser Síria”, como se fosse uma pizza. Ficaram dominados 400 anos pelos turcos o Líbano, Síria, Iraque, foram dominados 400 anos. Então, a cultura deles sempre foi tudo queimada. Antigamente, o conquistador fazia isso. Depois de 1948, terminou a guerra, eles dividiram. Olha que coisa: Mimes era na Síria, virou Líbano!

P/1 – E seu pai contava a história?

R – Tudo! Ele educava por intermédio de pequenas histórias. Ele era um sábio, meu pai. Ele tinha três, quatro anos de escola, três, quatro anos de grupo escolar. O padre lá, ele era arteiro, o padre deu-lhe um tapa na cara, aquele anel cegou. Meu pai tinha seis anos. Você sabia disso? Você nunca viu? Teu avô tinha um olho, o padre. Então, ele nunca mais foi à escola. Mas era um sábio, meu pai. Ele educava assim, por contos. Por exemplo, ele aprendeu não sei como, coitado, mal sabia ler. Ele nos educava assim, dando exemplos, em pequenas histórias.

P/1 – O senhor consegue contar algumas dessas para a gente?

R – Tem uma que, mas é muito... Bom, eu vou contar. Mas não é meu pensamento. Não é meu pensamento, mas ele contava assim. Tinha um rei que estava passando com a comitiva em uma estradinha lá... Emir, né? Emir. Então, ele viu uma pessoa que trabalhava no campo cantando. Ele falou para o secretário dele: “Esse homem é feliz. Chama ele aqui. Chama esse homem aqui!”. Então, o empregado falou: “O Emir quer falar com o senhor”. Ele ficou tremendo. “Mas eu não fiz nada!” “Não, não, não, ele quer conversar com o senhor.” “O rei quer falar com uma pessoa?” O cara tremia de medo, ia morrer. “Eu não fiz nada!” Ele disse: “Não! Ele quer conversar com você”. Então, chegou lá: “Você é casado? Quantas mulheres você tem?”. “Eu tenho uma só!” “E você é feliz?” “Eu sou feliz.” “E essa terra que você está lavrando aí é sua?” “Não. Eu faço meeiro, eu planto e dou uma parte para o proprietário.” Então, ele disse: “Eu vou propor uma troca para você. Vou comprar essa terra e vou dar para você. Eu tenho três mulheres. Você me dá a tua e eu dou essas três mulheres para você. Vou dar mais dinheiro para você, tal, tal, tal”. “Sim senhor, sim senhor.” Foi lá, deu as três mulheres, pegou a dele. “Bom, terminou a tarde, vamos atravessar, vamos para casa.” Pegou uma delas. “Por que o... Qual é o problema entre você e o rei lá?” “Ah, ele é muito seguro. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ele é muito seguro.” “Bom, você tem jeito.” Atravessou o rio, pôs do lado de lá, com o jeguezinho, o burrinho dele. Depois, a outra: “Qual é o problema que você tinha lá com o rei?”. “Ele é ciumento!” (risos) “Você tem jeito!” (risos) Passou o riozinho. A outra lá: “Qual é o teu problema lá com o rei?”. “Não, ele fala uma coisa, eu falo duas, eu não tenho coisa, não deixa a batata cozinhar, eu falo mesmo!” “Você não tem jeito!” Jogou ela no rio, afogou ela. Moral da fábula: não sei, mulher que fala muito! Eu sou feminista, pelo amor de Deus. Estou contanto para você, viu? Jogou fora a mulher, afogou (risos).

P/1 – E em que momento seu pai contava essas histórias?

R – Na mesa, na mesa. Ele não tinha... Mas ele sempre contava uma história. Você não lembra do vovô? Do Gido?

P/2 – Quando eu nasci, ele já tinha falecido.

R – Tinha falecido!

P/2 – Infelizmente.

P/1 – E ele contava mais alguma coisa sobre a vida dele lá?

R – Ah, a vida, contava as histórias, mas eu não estou lembrado.

P/1 – Fique tranquilo. No momento em que vir, vai vir, o senhor conta pra gente.

R – Ele contou uma vez... Ele chegou aqui em 1897. José Kairalla. Ele chegou em 1897. Já tinha irmão dele, chegaram aqui em 1890. Ele era muito esperto. E o comércio deles estava patinando. Então, ele veio para salvar. E casou lá em Bauru, o primeiro casamento. Eu sou do segundo casamento. Ele casou lá em Bauru em 1906. Casou lá com a Amélia Subi. Depois de um ano, dois anos, ele disse: “Eu vou para a terra... Eu vou visitar meu pai. Coitado! Porque ele me emprestou dinheiro, eu vou lá visitar meu pai”. Pegaram o navio aqui, ele e mais um colega, Miguel, foram visitar o pai. Chegou o navio, foi até o Rio Grande do Sul, parou em Buenos Aires para pegar mais algum passageiro, e pegou um patrício dele, argentino. Olha, estou falando. Argentino, você já viu argentino, patrício argentino? “Vocês são de onde?” “Do Brasil.” “Terra de índio, é?” Porque São Paulo tinha 80 mil habitantes; Buenos Aires já tinha um milhão de habitantes. Já era a quarta potência do mundo. Mas encheu o saco do meu pai e do outro cara. Porque: “Brasileiro, macaco”, não sei o quê, não sei o que mais. Mas deram-lhe um cacete! Meu pai (risos). Deram um cacete nesse “brimo”, nesse patrício argentino. Você veja argentino como é que é, já enche o saco da gente! Mas deram-lhe um cacete! Você veja. Com dez anos de Brasil, ele já amava, não aguentou a parada. O capitão disse: “Oh, vocês vão voltar para o Brasil”. “Pelo amor de Deus!” Ele ajoelhou, meu pai ajoelhou: “Quero ver meu pai!”. “Tá bom, mas não pode brigar mais aqui!” (risos) Você vê argentino já enche a paciência. Nem era argentino. Imagine!

P/1 – E chegando lá para ver o pai? Como foi?

R – Ah, papai dele dançava quando ele chegou. Levou um dinheirinho. Depois voltou, nunca mais voltou. O pai morreu. Você sabe que o teu bisavô – é bisavô ou avô? –, ela morreu com 101 e ele morreu com 102 anos. Morria todo mundo com 40, 50 anos, e eles duraram tudo isso! Acho que é por isso que eu estou velho esperto.

P/1 – E, Seu Eduardo, ainda querendo saber um pouco mais sobre seu pai, o Senhor José, ele contava sobre a primeira vez que ele veio para o Brasil? E como foi a decisão lá, de ele vir? E como foi quando ele chegou aqui?

R – Veio porque veio salvar os irmãos. Mas lá estava duro. Ele tinha, ele não estava mal, não. Ele veio salvar os irmãos aqui, que estavam aqui. Depois ele... Loja... Partiu para a agricultura. Acho que ele teve umas oito fazendas lá em Monte Alto, de café. Ele era considerado o barão do café, não sei o quê. Mas ele não chegou em Monte Alto. Ele chegou em Brotas, em 1897. E ele tinha um contador, um contador, guarda-livros eles falavam, contador, chamava Antônio Joaquim Andrade. Ele trabalhou nove anos com o meu pai. Mas morava lá em casa, tudo. Eles foram para Monte Alto em 1909, e ele continuava lá. É o tal de Moura Andrade, não sei se você já ouviu falar? Pai do Auro Soares de Moura Andrade, senador, gente de primeira. Auro Soares de Moura Andrade, filho do... E, depois, veio a crise de 29. Coitado do meu pai (risos). Deu uma mergulhada, se ferrou, coitado!

P/1 – E como ele foi parar em Monte Alto?

R – Porque Brotas não tinha uma agricultura boa. E Monte Alto estava bombando com agricultura de café, tudo. Monte Alto, ele foi para Monte Alto. Ele era cônsul também, honorário da Síria. Ele era cônsul honorário da Síria. Então, os patrícios todos vinham de lá, os patrícios dele vinham de lá e ficavam na casa dele um mês, até arrumar um empreguinho, pegar uma malinha e sair mascateando. Ficavam tudo em casa. Era um monstro a casa lá. Nossa! Era um quarteirão assim.

P/1 – E o senhor sabe como ele conheceu sua mãe?

R – A minha mãe? Era 25 anos mais velho que ela. Segundo casamento. Ele ficou viúvo em 1923, com oito filhos! Em 26, ele casou com a minha mãe. Ele veio aqui em São Paulo e conheceu a minha mãe. Antigamente, tinha namorado? Não tinha namorado. Ainda mais de patrício. “Olha, tinha uma mocinha boa aqui, interessante. O amor vem depois.” E ela veio com 23 anos do Líbano para cá. Tinha um namorado lá, o irmão dela não gostava do namorado, bateu nele... Não, bateu nela, deu um tapa nela. E falou para ele: “Você não reage? Você não é macho? Você não reage?”. O homem não era de briga. Ficou quietinho e minha mãe veio embora para cá. Vieram ela, o irmão e a cunhada. Tudo criança. Ela tinha acho que 21, meu tio tinha 20 e a mulher tinha 20, com um neném no colo. O Elias Graiche (risos). Vieram para cá.

P/1 – E como que foi o encontro dos dois?

R – Não era encontro. Eles apresentavam. “Olha, você está viúvo aí? Tem uma mocinha lá em São Paulo.” Ela ficou na casa de um Mansur Sadek – não tem uma filósofa aí, Tereza Sadek? Aí perto da USP [Universidade de São Paulo]? É neta desse Mansur Sadek. Ficou na casa dele, casou lá, tudo.

P/1 – E seu pai saiu de Monte Alto para São Paulo só para conhecer?

R – Já indicado. Você pensa que é como hoje? Não é como hoje, que namora, casa, descasa. Não é como hoje.

P/1 – E, Seu Eduardo, aí seus pais se casaram e foram morar onde?

R – Em Monte Alto, onde ele estava lá com a família, com os oito filhos. E ela encarou tudo. Menininha, com 23 anos.

P/1 – E o senhor tem lembranças da...

R – De, vamos dizer, de 35, quando tinha cinco anos, mais ou menos assim. Depois, tenho muita lembrança. Eu vivi lá, né?

P/1 – O senhor consegue descrever para mim como era a casa?

R – Um monstro! Aquela, cada sala tinha 40 metros. Você não lembra?

P/2 – Não, não lembro.

R – Mas você viu a casa lá, viu?

P/2 – Vi, mas eu nunca entrei. Enorme!

R – Casarão. E, na frente, na esquina, um comércio dele. Tudo grande! Tudo grande. Eu não tenho nenhuma fotografia de lá.

P/1 – E, Seu Eduardo, como era morar numa casa de dez filhos? Mais o casal?

R – Não, não, não. Espera um pouquinho. Michel estava na Inglaterra, o irmão mais velho. Tinha a Olinda e o Michel. Meu pai mandou estudar na Inglaterra. Era barão do café. Então, eu não conheci. Quando ele veio para cá, eu tinha dois anos e meio, que eles me batizaram, ele e a Betty, que ele casou com a inglesinha lá. Ele chegou aqui em 30 e... Eu tinha dois anos em meio? Ele chegou aqui em 32, 33. Mas o resto estava lá, me lembro de minhas irmãs, tudo!

P/1 – Mas, mesmo assim, era uma casa cheia?

R – Meu Deus! Cheia e aberta. Todo mundo entrava e saía.

P/1 – Como era a rotina da casa?

R – Ah, no interior, né? Minha mãe fazia tudo. Ela gostava. Fazia pão. Café moía, torrava, tudo lá. Foi a época da economia. Hoje é a sociedade do consumo. Naquela época, sociedade da economia. Estava quebrado o mundo inteiro. O mundo inteiro estava quebrado. Se achava um prego no chão, se achava alguma coisa no chão, você guardava para desamassar. Barbante, ensinava para a gente, papel, tudo. Não é consumo como hoje. Tudo na economia. Não é miséria. Economia. O país estava começando a querer... Pão, tudo, fazia tudo em casa.

P/1 – E como era a divisão dos quartos em casa?

R – Tinha acho que seis dormitórios. As moças ficavam aqui, os moços aqui, as crianças, o casal. E ele conseguiu, coitado, casar todo mundo, estudar, estudar os filhos.

P/1 – E, por ordem de nascimento, o senhor consegue falar o nome de todo mundo para a gente?

R – Tranquilamente! Olha: Olinda, Michel, Olga, Valdomiro, Alice, Odete e João. Quanto deu? Oito? E Neli. Oito! Do segundo: Eduardo e o pai da Flavinha que chama Osvaldo. Chamava Osvaldo.

P/1 – E quais eram os principais costumes da família?

R – Costume árabe. Patriarcal. O clã, chefe do clã era o meu pai. Tudo concentrava nele.

P/1 – Em quais momentos a família se reunia?

R – Natal.

P/1 – Consegue descrever essa cena para mim da família toda junta, Seu Eduardo?

R – Sem muita pompa, não. Interior, era interior, não tinha essa... Era mais simples. Ovo de Páscoa, sabe que a gente ganhava ovo de Páscoa, né? Pegava ovo de galinha, tingido lá e dava para a gente (risos). Hoje você ganha três, quatros ovos de chocolate. Não, eles tingiam o ovo. Era bem singela a coisa. Tingia o ovo. Pergunta para o teu avô. Tingia o ovo assim de vermelho e dava o ovo de coelho tingido. Não era assim... Era muito simples.

P/1 – E como eram as brincadeiras da infância?

R – Ah, aquilo lá, né? Cavalinho, esconde-esconde, pique, como é que é? E nadar no córrego, no rio! No rio, não, no córrego. Tinha uma queda-d’água e tinha, parecia uma piscina natural. A minha mãe ficava louca. “Não vai lá. Morreu! O filho do Mestre Linha morreu lá, Eduardo, pelo amor de Deus”, porque perdeu um filho. “Não vai lá!” A gente ia, quando não tinha... Uma vez, um dia, não teve aula lá, a Salime não foi na escola, então, nós fomos lá, todo mundo pelado. Tirava a roupinha todo mundo e pim! Deixava a roupinha ali. Aquela calcinha azul. “Vamos lá!” Tchibum! Dali a pouco, o colega meu, o Schneider: “Kairalla, a cabra está comendo tua calça!”. Você sabe que cabra come tudo, né? Comeu, acabou com a minha calça. E para chegar em casa? Nós fomos lá, tinha um lixão lá perto do colégio, um papelão assim, eu fui, a turma toda atrás dando risada. E para chegar em casa? Apanhei, apanhei pelado, viu? É a vida!

P/1 – Teve alguma outra bronca que foi memorável?

R – Mil! Mil, mas eu não me lembro. Mil. Botei fogo no paiol lá. Mil, não lembro mais. Essa marcou mais.

P/1 – Voltou a nadar no córrego outra vez?

R – Tranquilo! Não, uma vez, eu peguei... A casa era alta! Antigamente, tudo era pé-direito com cinco, seis metros, pé-direito. Eu subi no telhado. Eu subi no telhado e fiquei. Minha mãe ficou louca: “Cai lá, morre, fica aleijado”. “Mãe!” “Desce daí!” “Mas você não bate em mim, mãe?” “Não bato!” Menina, na hora do banho, puta, ela me batia com as duas mãos! Ela ficou louca. Porque mãe... Perder um filho? Até hoje eu não me esqueço. Eu falei para ela. “Filho, mas você não esqueceu?” “Não esqueci. A senhora me bateu, prometeu.” Eu não me lembro mais. Eu era muito sapeca.

P/1 – E o que o menino Eduardo queria ser quando crescesse?

R – Engenheiro. Engenheiro agrônomo. Mas eu fiz o científico. Eram cinco anos de ginásio, e dois de científico. Eu não sei o que é hoje, né? Dali, eu ia para o coisa... Mas eu comecei a trabalhar, ganhar dinheiro, não quis mais saber.

P/1 – Mas de onde veio essa ideia de engenheiro agrônomo?

R – Da fazenda. Meu pai tinha fazendas.

P/1 – E o senhor acompanhava seu pai?

R – Muito.

P/1 – Consegue contar para mim o que o senhor fazia para ajudar o seu pai?

R – Nada. Fazia nada. Só ia lá. O dono da fazenda só administra. Ele não pega...

P/1 – Mas do que mais o senhor gostava de ver na fazenda?

R – O café, café, café. Era só café. Monocultura. Tinha lá pomar de fruta, mas focado só no café. Depois é que veio essa... De 50 para cá, começaram a vir soja, uma coisa assim.

P/1 – E, ainda o senhor pequeno, qual era a parte do café, do plantio, da colheita, que o senhor mais gostava de ver?

R – O café vermelho. Cereja, a gente chama. Cereja. Eu gostava de chupar o café. Ele dá o grão verde, depois ele vai ficando maduro, vermelho ou amarelo. Então, eu gostava. Depois, a colheita, tudo, eu não ligava muito. Ficava bravo quando eles batiam. Era muito café! Batiam assim para derrubar. Eu ficava, porque o café tem que ser colhido assim. E os camaradas batiam. Eu ficava: “Não pode fazer isso!”. Mas, quando eu via, eu ficava louco da vida.

P/1 – E o senhor chegou a ir para a escola em Monte Alto?

R – Escola, tudo! Estudei até o colégio lá. O que é hoje, hein?

P/2 – Ensino médio.

R – É, ensino médio.

P/1 – E o senhor se lembra do primeiro dia na escola?

R – Horrível! Eu não queria. Nunca quis. Desde o jardim da infância, não tinha jardim? Nunca gostei. Queria ficar junto com a mamãe. “Vai filho!” Monte Alto tinha o quê? Quatro, cinco mil habitantes. Você ia na escola sozinho, dois, três, quarteirões. Minha mãe: “Vamos! Vai lá, vai lá”. Então, eu ia... Maria Antonini. Era tão pequenininho que, um dia, minha mãe estava lá na cozinha, veio o Cipriano, um bebum lá que vivia ali, veio com o Osvaldo, teu pai, no colo. “O que é isso Cipriano?” “Ele estava lá”, três quilômetros. “Ele estava lá.” Cidade pequena, né? Não acontecia nada. Crime? Dez, 20 anos, não acontecia um crime (risos). Criado no interior.

P/1 – E teve alguma professora ou professor de que o senhor se lembra?

R – Me lembro de todas, mas não gostava de nenhuma.

P/1 – Nenhum foi bom para o senhor, Seu Eduardo?

R – Eu não gostava. Eu acho que eu é que era ruim, né?

P/1 – Mas como é que era o senhor aluno?

R – Distraído. Sempre fui. Até hoje. Distraído.

P/1 – E teve alguma bronca que o senhor levou em escola que tenha sido... De que o senhor se lembre até hoje?

R – Bronca? Bronca, um dia, o Seu Valdo me deu um tapa na... Porque podia dar uns tapas, né? Mas eu estava com o lápis de duas pontas, apontados, aqui. Bateu aqui e saiu sangue. Menina, o homem tremia. Ele tremia porque sangrou. Eu contei para o meu pai: “Pai, o Seu Valdo me bateu e saiu sangue”. Sabe o que meu pai falou? “Mas vocês são dois aqui, tua mãe não aguenta. Quarenta lá, o professor vai aguentar?” E não tomou conhecimento. Não tomou conhecimento (risos).

P/1 – Muito bom, Seu Eduardo!

R – E, outra vez, também, o Aldo, lembra do Aldo? O aleijado, meu primo? Nós estávamos no quarto ano primário, lá na escolinha, banco de dois. Então, ele trazia amendoim para a gente comer, ele dava amendoim para mim. Tinha o colega lá atrás, ele queria. O Aldo não dava. Ele era aleijado, completamente torto. Não queria dar para ele um pouquinho de amendoim. Não queria dar para ele. Então, ele fez o seguinte: dedou! “Professor, o Kairalla aqui está comendo amendoim!” “Quem?” “O Aldo.” “Aldo, fora, pra rua, vai pra casa.” Ele foi lá, com a muletinha, na porta: “Professor, o Eduardo também estava comendo”. “Vai você também pra fora.” Já ligaram lá para o Simão, para o pai dele. Nós fomos indo, quando chegou lá no fim: “Eduardo, não vai embora que meu pai vai bater em mim”. Eu digo: “Agora? Agora, você vai se ferrar!”. Um soco aqui nele... Eu não me lembro. É muita coisa.

P/1 – Então, voltando, Seu Eduardo, a gente estava começando a falar dos vizinhos de que o senhor tem lembrança.

R – Vizinhos. Tem um ditado árabe que diz assim... E a minha mãe ia à risca! “Mais vale um bom vizinho que o parente que mora longe.” Ditado árabe. Mas todos os vizinhos onde minha mãe, nós moramos em Monte Alto, depois fomos para Andirá, lá na fazenda, depois voltamos para São Paulo. Todos os vizinhos que ela tinha choravam quando ela ia embora. Ela seguia à risca. Então, todos os vizinhos, todos, todos. Tinha a mulher, a filha do Dante Borghi lá na fazenda. O Dante Borghi era o ricaço lá de Monte Alto, ele era banqueiro. Também a mesma coisa. Viúvo, casou com a Ermelina. Ermelina teve oito filhos. Teve dois filhos, e ele tinha oito. Italiano, são italianos, sicilianos ainda. E Dona Irina era vizinha da minha mãe, e o marido dela era o Júlio Raposo do Amaral. Tudo tipo bonito e tal, tal. E era, o bicho era, dava uns pulinhos, né? Então, a Irina ia lá, imagine: “Fulana está falando assim”. Minha mãe era conciliadora. “Fulana disse que o Júlio pula a cerca.” “Irina? Doutor Júlio? Imagina! Essa mulher tem inveja de você.” Ela falou o que ela queria ouvir, o que a Irina queria ouvir. “Não, esqueça, imagina, o Júlio?” Ela sabia, mas ela queria ouvir isso. “Ela tem inveja de você.” Então, essa mesma Irina, também sofreram. Os irmãos dela também sofreram a queda, eles tinham fazenda também, sofreu queda, e uma das irmãs dela ficou numa tristeza. Então, um dia, Dona Irina chegou: “Dona Nagibe, eu quero que a Glorinha venha trabalhar aqui com a senhora”. “Qual Glorinha?” “A filha da Assunta, da minha irmã.” Minha mãe ficou assustada. “Mas, Dona Irina, a Glorinha?” – ela era de cabelo de fogo a Laurinha, bonita! – “Trabalhar aqui com o quê?”. “Trabalhar de empregada.” “Não, pelo amor de Deus, não!” “Vem sim, eles estão precisando. Estão precisando. O meu pai não pode mais também.” “Está bem”, que Glorinha ganhasse 50 cruzeiros – eram réis ou cruzeiros? Acho que eram cruzeiros, 50 cruzeiros por mês, uma coisa assim. Meu Deus do céu, neta do banqueiro vir trabalhar? Um dia, minha mãe estava meio... E as “patriciaiadas” foram visitar ela. Os patrícios, as mulheres dos patrícios foram visitar minha mãe. Viram a Glorinha lá na cozinha. “Nagibe, o que a Glorinha está fazendo aqui?” A minha mãe: “Ela vai casar com um patrício. E ela está aprendendo a fazer quibe, esfiha, comigo”. “Ah, bom!” Ela não fez daquilo um troféu: “Neta do Dante Borghi está trabalhando na minha casa”. Não. Você vê? Ela era conciliadora.

P/1 – Se o senhor quiser tomar uma água.

R – Vamos, então?

P/1 – Então, quero falar mais um pouco sobre sua mãe. O senhor comentou brevemente sobre as comidas. Qual a comida que a sua mãe fazia que o senhor mais gostava? Que esperava que ela fizesse?

R – A Dona Clemance, a mãe dela dizia (risos).

P/2 – O quibe!

R – O quibe da minha mãe não tem no mundo! Agora, a esfiha dela e da mãe dela não têm no mundo. Não têm no mundo. Esfiha bolacha, já viu? Não fica aquele mole, tudo molhado. Traz um dia para ela. Ela sabe fazer também. Ela também sabe. Não tem igual. Não sei o que elas fazem. É mentira?

P/2 – Não, verdade!

P/1 – Em que momento tinham essas comidas, principalmente o quibe?

R – Como é que é?

P/1 – Em que momento, de festa ou durante a semana, que tinham essas comidas árabes?

R – Domingo. Porque arroz e feijão... Não tem essas coisas de comer todo dia. Arroz e feijão. Esse que é bom, com carne, tudo, não é? Hoje, nem japonês, tudo, não tem mais essas coisas. Você vai na casa de japonês é arroz, feijão, bife, ovo. Não come todo dia quibe. Você não aguenta.

P/2 – Não dá.

R – Esfiha, quibe, não sei o quê.

P/1 – Vamos entrar na adolescência do senhor? Pode ser?

R – Foi tranquila.

P/1 – Só para eu me organizar aqui, quando foi que o senhor veio para São Paulo? Com que idade?

R – 1948. Com 20 anos.

P/1 – Se o senhor puder contar como foi essa decisão da família de vir para cá.

R – Eu vim. Não, a família ficou lá. Eu vim sozinho. Vim na casa da minha irmã, trabalhar. Não queria estudar. Vim trabalhar.

P/1 – E como isso foi decidido em casa?

R – Não, não. Eu falei: “Olha, eu vou trabalhar”. “Olha lá, estude.” “Não, não quero!” Vim para cá.

P/1 – E como foi essa vinda para São Paulo? Quais as primeiras impressões aqui de São Paulo?

R – Eu sonhava com isso! Vinha de trem. Levava oito horas de trem, 360 quilômetros. Hoje eles fazem em quatro, cinco horas. Eu levei oito horas de trem. Vim, já meu irmão arrumou um emprego. Depois, em 49... Eu vim aqui, 48, em 50, então, eu fui para o Paraná lá, na fazenda do meu pai. Fui ser comerciante lá.

P/1 – Mas, ainda em São Paulo, o que o senhor trouxe na mala?

R – Sei lá. Pijama. Aquelas roupinhas de... Terninho. Ainda era a sociedade de consumo, de economia. Homem tinha dois ternos naquela época. Um branco e um azul. Não tinha mais. Hoje tem dez, 20. Camisa, dois colarinhos. Vinha camisa aqui e um colarinho de estepe aqui. Tudo na base da economia.

P/1 – E, quando o senhor chegou aqui, como foi?

R – Tranquilo! Cheguei na Estação da Luz e já fui na casa da minha irmã, sem problema. Eu queria, sempre adorei São Paulo, sempre sonhava com São Paulo.

P/1 – Onde era a casa?

R – Da minha irmã? Era aqui, lá onde você mora, Perdizes.

P/1 – O senhor consegue descrever como eram as Perdizes naquela época?

R – Meu Deus, parecia interior. Era bonde, né? Ônibus tinha um ou outro.

P/1 – E o que o senhor fazia para se divertir em São Paulo?

R – Eu tinha uns parentes, uns primos aí. Futebol! No Pacaembu. Eu vi Leônidas jogar. Diamante Negro, você já ouviu falar nele? Nem ouviu falar? Acho que você não estava nem no pensamento do seu pai (risos).

P/1 – Mas tinha algum time que o senhor torcia?

R – São Paulo! São Paulo Futebol Clube.

P/1 – Mas quando que o senhor se tornou são-paulino?

R – Desde que nasci. Não, desde que nasci, não. Ah, quando eu tinha uns oito anos, dez anos. Acho que toda a família é, né?

P/2 – É.

P/1 – E, aqui, onde o senhor foi trabalhar? Qual foi seu primeiro emprego do senhor em São Paulo?

R – Acho que na Rua dos Andradas, se eu não me engano. Trabalhei com um alemão lá. Química Norman. Era uma química de tinta para impressão.

P/1 – E o senhor lembra o que fez com o primeiro salário que recebeu?

R – Ah, eu acho que salário mínimo. Nem me lembro quanto era o salário mínimo, mas dava para fazer tanta coisa com o que a gente ganhava, né? Dava para fazer tanta coisa!

P/1 – Mas o senhor se lembra da primeira vez que o senhor recebeu?

R – Não. Não dá.

P/1 – E quais eram os planos do senhor?

R – Não dá porque, quando eu era pequenininho, eu já ganhava dinheirinho. Eu distribuía cartão para as lojas lá, Barateira. Distribuía. Dava um real. Eram réis, né? Era outro tipo de coisa. Eu ia na estação, pegava mala, porque os viajantes... Ganhava um real também. Eu já ganhava desde... Por isso que infelizmente não estudei. Mas tudo bem. Destino.

P/1 – E, nessa época em que o senhor veio, começou a trabalhar, quais eram os planos?

R – Para um dia comprar alguma loja, algum negócio assim. Mas gastava tudo. Cabeça de menino, né?

P/1 – E, Seu Eduardo, e as primeiras paixões?

R – Nem me lembro. São tantas! (risos)

P/1 – Mas teve uma que foi...

R – Que marcou? Teve. Mas passou, e eu não vou falar mais, não.

P/1 – Então, está bom. Então, como foi que o senhor conheceu a sua esposa?

R – Eu fui para Americana. Fui fazer um hospital... Fui vender títulos de um hospital. Eu tinha uma empresa, eu e um colega meu. Fui vender aqueles títulos de sócio proprietário. Eu sei que em um mês nós vendemos dez mil títulos. Em um mês. E estava passando a Célia lá, e eu falei: “Fulano, eu casaria com essa menina”. A moça foi, descobriu ela e fez eu... Eu sou 14 anos mais velho do que ela. Foi assim. Namorou pouquinho, tal, depois de dois meses, já comprei a aliança para ela, já dei a aliança. Depois de um ano, casei com ela. Estamos há 52 anos juntos.

P/1 – Mas como foi a primeira vez que o senhor conversou com ela?

R – Ela marcou um encontro, e eu conversei com ela.

P/1 – Ela marcou encontro?

R – Não! A, a..

P/1 – A amiga?

R – A menina. Como é que ela chamava? Me esqueci o nome!

P/1 – E onde foi esse encontro?

R – No jardim. Ela foi lá toda bonitinha. Toda!

P/1 – Como que o senhor se arrumou para esse encontro?

R – O terno. Terno de missa. Mas não deu certo. “Não, eu tenho namorado.” Ela disse que tinha namorado, não sei o quê. É. Falei: “Bom, está bom!”. Mas eu estava terminando já, liquidando o escritorinho lá, fui tomar café, num bar lá, falei: “Dá um cafezinho!”. Então, a menina: “Seu Eduardo, olha, tem uma ligação para você. Tem um telefonema aqui para você”. Uai? Era ela! Acho que ela se arrependeu. E marcamos um novo encontro e deu no que deu.

P/1 – E como foi o casamento?

R – Ah, foi muito simples. Ela fez o vestido dela. Você sabia dessa? Ela fez o vestido dela.

P/2 – Que legal!

R – Foi simples. Foi aqui. Estava com o luto da minha irmã. Minha irmã querida, viu? Ela estava lá em Taubaté, foi tirar um fibroma, deram sangue errado nela. Ela faleceu. Eu estava tão magoado, minha irmã querida. Era minha irmã. Eu adorava ela. Chamava Neli. Eu não quis fazer nada. Quase que até nem casei, de tanto desgosto. Foi simples. Foi em uma igreja síria lá no Paraíso. Quem mora no Paraíso? Você que mora? Não tem ali, na Rua Paraíso, a Igreja Melquita? Na Rua Paraíso? É lá que eu me casei! Lá é Melquita. É católico-síria, me casei lá.

P/1 – E onde vocês foram morar, depois que casaram?

R – Lá em Americana. Fiquei um ano lá, depois vim para São Paulo, em 67. Deu uma crise lá de tecido. Falei: “Vou embora, senão, vou passar fome aqui”. Em 67, deu uma crise lá. Porque lá tinha, eu acho que ainda tem, tecido. Ah, você conhece, pô, Americana. Você sabe. Tinha aquelas, só tinha tecelagem. Falei: “Não. Vamos embora!”. Depois, viemos aqui, depois de seis anos, veio a Aninha, minha filha querida. Depois de dois anos, o Eduardinho.

P/1 – E como foi receber a notícia de que o senhor seria pai?

R – Ah, quase desmaiei. E os meus vira-latas nunca me deram trabalho. Estudaram tudo aí na USP. Ana acho que nem fez cursinho, não. Acho que ela não fez cursinho. Ela estudou aí na Aplicação, na USP? Ela estudou na Aplicação. Passou em Química, foi trabalhar na Sabesp [Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo]. Que, para passar na... É duro para passar na Aplicação da USP! É duro. São 800 candidatos para quatro, cinco vagas.

P/1 – E o senhor se lembra de quando recebeu a notícia de que seria pai?

R – Oh, fiquei muito feliz.

P/1 – O senhor pode contar para a gente como foi?

R – Não. Nem sei. E o Eduardinho? Ele se inscreveu para se candidatar para a Aplicação, né? Era a escolinha lá da USP mesmo. Entrou ali. Tinha quatro vagas para 800 candidatos. Eles sortearam. Sortearam. O Eduardinho foi sorteado. Você sabia dessa? Ele foi sorteado para entrar. “Pai, eu não quero!” “Mas, filho, meu Deus do céu, filho!” “Não, eu já combinei com ele, fazer escola profissionalizante, de desenho, escola profissionalizante” – ali na Ferreira de Araújo, tem lá uma escola boa. E ele fazia desenho bonito, de parafuso. Tudo, tudo, tudo. Terminou. “Pai, eu não quero, não é isso que eu quero.” “Meu Deus do céu, o que você quer, filho?” “Quero fazer Turismo.” “Então, vai lá no Senac [Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial], faz Turismo”. “Não quero Turismo também.” “Ai, meu Deus do céu, filho, você vai fazer o cursinho lá, você vai fazer o cursinho lá, o papai está ferrado, está matando cachorro a psiu, viu?” “Tá bom, pode deixar, eu vou estudar.” Primeiro mês, deu uma tromba d’água lá, na sala dele lá, caiu água em tudo que é lugar, é livro... E o professor, coitado. E ele começou a ajudar o professor. E a turma brincando: “Oh, badalo”, brincando. Mas ele foi, aquele instinto, né? Educação. Ele começou, bota livro, bota livro aqui, encaixa aqui. “Terminou?” “Vou embora.” Depois de uma semana, o professor disse: “Olha, Kairalla, o professor Juca quer falar com você, do financeiro”. “Ih, meu Deus, será que meu pai atrasou alguma coisa?” Quando ele chegou lá, o Juca estava lá, sentado na cadeira, com o pé em cima da mesa. Sei lá, acho que ele tinha varizes. “Kairalla, vem cá! Fala baixo” – ele falou – “Olha, vou falar baixo. Você quer uma...”, como é que chama?

P/2 – Bolsa.

R – “Uma bolsa?” Falou: “Quero, professor!”. Falou: “Fala baixo e não fala para ninguém. Porque está cheio de político aqui, está cheio de nego me enchendo o saco, querendo a bolsa. Eu vou dar uma bolsa para você, você quer?”. “Claro que quero!” Ganhou a bolsa (risos). Eu não gastei um tostão. Porque era caro. É isso aí! E ele entrou na USP. Fez Matemática, e o que mais? Administração? É isso?

P/2 – Isso!

R – Matemática é mal de família. O pai dela... É mal de família, Matemática. Meu pai. Ele fazia equação. Eu tinha às vezes problema na escola, de Matemática, né? Ele fazia, mas da maneira dele, ele fazia equação dele de árabe. O professor dizia: “Mas não é, está certo, mas não é assim que eu quero”. Não sei o quê. “Ai, meu Deus do céu!”

P/1 – E como que o senhor se comunicava com os seus pais?

R – Tranquilo, sem problema. Era: pai... Era aquela coisa, mas ele deixava a gente se comunicar, mas sempre ele tinha razão.

P/1 – Mas, nessa época de casado, que o senhor já morava aqui em São Paulo, como que ficava o contato com a família?

R – Não, não, não. Aí, era mais liberal, entre eu e meu pai. Mais liberal.

P/1 – Mas eles continuavam em Monte Alto?

R – Não, aqui em São Paulo. Eles foram para o Paraná e depois voltaram aqui. Em 52, eles ficaram aqui.

P/1 – Em que momento as famílias se encontravam?

R – Sempre. Ele era, todo mundo era ali. Primo, sobrinhos dele, tudo. Depois, espalhou. É o que está acontecendo hoje, né?

P/1 – Muito bem, senhor Eduardo, a gente vai começar já numa etapa de conclusão da nossa conversa. Mas tem alguma história que o senhor queira contar?

R – Não.

P/1 – Que eu não perguntei?

R – Não quero.

P/1 – Lu?

P/2 – A sua família manteve a fazenda de Monte Alto?

R – Não. Ah, não, tem ainda lá no Paraná. Mas já alienou a minha parte, eu deixei lá com os primos, lá no Paraná, Andirá. De onde você é?

P/2 – Eu sou aqui de São Paulo.

R – Paulistana. Por que aqui não tem ninguém do interior, é? Meu Deus! Quer dizer que o único caipira sou eu?

P/3 – Sou de Guarulhos. É quase lá.

R – Não, você é São Paulo. Guarulhos! Em 1950, você nem era nascido, você não estava nem no pensamento do seu pai, 1950, foi? Foi em 52, o Buchara, um amigo meu, sempre com o café, ele disse: “Eduardo, tem um casamento de um patrício nosso lá, que ele é comprador de café também”, eles tinham escritório aqui, lá em Guarulhos. Um puta de um casamento. Opa, opa escorreguei aí.

P/1 – Não tem problema! (risos)

R – Meu Deus! A “turcaiada” tudo. Menina! Em 52, não tinha telefone em Guarulhos. Tinha só um posto de serviço ali, PS, no centro da cidade. Em 1950, não tinha um telefone. Ninguém tinha telefone. Tinha só um PS. Para falar com alguém, tinha que ir lá. Pergunta pra ele! Pergunta para o teu pai. Olha o que é hoje Guarulhos.

P/1 – E, Seu Eduardo, eu queria que o senhor contasse o que o senhor faz hoje?

R – Eu sou corretor. Eu sou corretor de imóveis. Se você tiver uma grana aí, quiser comprar alguma coisa, estou à disposição (risos).

P/1 – Mas como que o senhor entrou nessa carreira de corretor de imóveis?

R – Ah, sempre! Vendedor, sempre fui vendedor.

P/1 – E tem alguma história boa desse tempo de corretor de imóveis?

R – Tenho moral. Eu tinha uma enfermeira, ela era de Santa Catarina, é lindinha, bonita. E o pai dela tinha uma fazenda, uma propriedade assim na praia. Ele já estava velhinho, e ela era única filha. Disse: “Eduardo, meu pai está querendo vender”. Era uma pérola. Uma coisa maravilhosa. Porto Novo chamava lá. E falei com umas construtoras aí, então, eles disseram assim: “Será que eles aceitam em imóveis?”. Eu conversei com a Alice, ela disse: “Aceita. Arrenda tudo. Aceita sim”. Eu fui lá com eles e digo: “O que vocês têm aí?”. “Olha, tem uns imóveis ali na Faria Lima, da construtora Nova York, lá do Rio de Janeiro”. Falei: “Mas, espera lá! Nós temos aí uns dez imóveis”. Porque a área era linda, maravilhosa! “Mas, espera lá, mas a Nova York está falindo!”. “Mas e daí, rapaz, o que você tem? É tua a área? A tua comissão você vai ganhar”. “Não! Não quero, não! Alice, última forma. Fala para o teu pai vender para outra pessoa, porque aqui não.” Moral, né? Moral como corretor podia ter, que se dane o resto. Não quis fazer isso. Isso que eu me lembro.

P/1 – E como foi para o senhor contar essa história hoje?

R – Tranquilo, né? Tranquilo. Eu dei umas rateadas aqui, mas...

P/1 – Muito bem, e, para finalizar, eu gostaria de saber quais são os seus sonhos hoje?

R – Essa turminha aí, feliz. Esse é meu sonho. Essa turminha aí. Neto, tenho neto. É, minha filha, dois netos.

P/1 – Se quiser contar sobre...

R – Quer que mostre?

P/2 – Claro!

R – Ela quer que mostre. Como é que faz aqui?

P/1 – Tatuagem? Sério?

P/2 – Ele fez, há pouco tempo.

R – Puxa aqui. Está pensando que o velho aqui...? Puxa! Esse eu que desenhei. Olha aí, ó! O que está escrito aqui?

P/1 – Gustavo e Miguel.

R – Mig tem um ano e meio. E Gustavo tem seis anos. Olha aí, ó! Eu que fiz.

P/1 – Como foi ser avô? Como é ser avô?

R – Puta, que maravilha! Que mais, bonita?

P/1 – Eu quero saber como o senhor decidiu fazer essa tatuagem?

R – Eu sonhava em fazer isso! Uma turma dizia: “Você é louco, velho?”. “Oh, velho bobo!” Minha mulher, todo mundo. Esconde, faz escondida, aqui embaixo do sovaco. “Tá bom, eu vou fazer embaixo do sovaco. É para eu ver só.” Eu fiz. Mandei mais de 20 pessoas lá para o Mauro. Toda hora, ele liga pra mim. “Não dói?” “Dói nada! Vai lá. Quer que eu vá junto com você? Não dói, não!”

P/1 – E como a família viu essa tatuagem, quando o senhor chegou com ela?

R – Adorou, né? A Dona Célia não ligou muito.

P/2 – Muito bom!

P/1 – Mais alguma coisa?

R – Não. O Gustavo é um danado. Matemático! Puta! Oh, ele, a Camila, acho que eles estão querendo ir para Miami, para algum lugar, ele vai junto porque não tem com quem deixar. Então, ele vai junto aprender inglês. Ele está falando já melhor do que ela. Fica quietinho. Está falando melhor do que ela. Você acredita? Mas eles vão sempre para os Estados Unidos. Sempre ele vai lá a serviço e, às vezes, ele leva eles, né? Impressionante. E espanhol também. Aqueles desenhinhos. Ele gosta (risos). É isso que eu amo. Só. O que quer mais?

P/1 – Está ótimo. É isso mesmo. Então, em nome do Museu da Pessoa, muito obrigada!

R – Eu que agradeço. Que horas são?

P/2 – Duas e dez.

R – É que tem a feira hoje lá.

P/1 – Então, encerrando nossa conversa, muito obrigada, Eduardo, por ter vindo hoje.

R – Eu que agradeço. Eu que agradeço.

Recolher