Meu nome é Mariana Pabst Martins. Eu nasci em São Paulo, na Pro Matre, em 24 de novembro de 1958. Meu pai é Aldemir Martins e minha mãe é Cora Pabst. Quando eu nasci, meus pais eram fabulosos: minha mãe tinha abandonado um casamento estável e de classe média alta, rica, pra viver com meu pai, que era um artista nordestino, pobre, que também era casado e tinha um filho. Eles largaram seus respectivos cônjuges e foram morar juntos num apartamentinho na Epitácio Pessoa. Ele já tinha ganhado o prêmio máximo de desenho da Bienal de Veneza dois anos antes de eu nascer, em 1956.

Eu costumo dizer que eu fui uma pessoa muito privilegiada, não por ter dinheiro, ser rica, mas por conviver com todo tipo de gente. Na minha casa, todos eram artistas e traziam uma parte da sua cultura, certa educação, mesmo sem ter educação formal. Eles tinham essa cultura da tradição, da música, da arte, da pintura, da literatura, da caligrafia. Eu vivia no meio dos adultos. Sabia o que todo mundo fazia pra viver, que o Sílvio Caldas cantava, que o outro pintava, o outro bordava, o outro atuava, o outro fazia filme. Inclusive eu via o filme, eu ouvia a música, a gente ouvia muita música em casa, então dava pra saber bem. Eu gostava muito do Chão de Estrelas: “minha vida era um palco iluminado”. Dessas músicas que você tem na base da sua cabeça. E o Sílvio Caldas era um sujeito superelegante, sempre com aquele terno risca de giz, ele chegava e falava: “Dá um abraço no vovô. Vem cá, vem dar um abraço no vovô”.

Na hora que eu entrei na escola, fui pra Escola Externato Teixeira Branco. Como eu faço aniversário no fim do ano, tive que fazer duas vezes o jardim da infância. Foi aí que eu comecei a ter amigas, as quais mantenho até hoje! Em 67, lembro que tive aula com a dona Iara. Ela era toda bacana, toda conversadeira. Aí eu sentava na primeira carteira e ficava conversando com a dona Iara metade da aula... Dona Iara vinha à...

Continuar leituraMeu nome é Mariana Pabst Martins. Eu nasci em São Paulo, na Pro Matre, em 24 de novembro de 1958. Meu pai é Aldemir Martins e minha mãe é Cora Pabst. Quando eu nasci, meus pais eram fabulosos: minha mãe tinha abandonado um casamento estável e de classe média alta, rica, pra viver com meu pai, que era um artista nordestino, pobre, que também era casado e tinha um filho. Eles largaram seus respectivos cônjuges e foram morar juntos num apartamentinho na Epitácio Pessoa. Ele já tinha ganhado o prêmio máximo de desenho da Bienal de Veneza dois anos antes de eu nascer, em 1956.

Eu costumo dizer que eu fui uma pessoa muito privilegiada, não por ter dinheiro, ser rica, mas por conviver com todo tipo de gente. Na minha casa, todos eram artistas e traziam uma parte da sua cultura, certa educação, mesmo sem ter educação formal. Eles tinham essa cultura da tradição, da música, da arte, da pintura, da literatura, da caligrafia. Eu vivia no meio dos adultos. Sabia o que todo mundo fazia pra viver, que o Sílvio Caldas cantava, que o outro pintava, o outro bordava, o outro atuava, o outro fazia filme. Inclusive eu via o filme, eu ouvia a música, a gente ouvia muita música em casa, então dava pra saber bem. Eu gostava muito do Chão de Estrelas: “minha vida era um palco iluminado”. Dessas músicas que você tem na base da sua cabeça. E o Sílvio Caldas era um sujeito superelegante, sempre com aquele terno risca de giz, ele chegava e falava: “Dá um abraço no vovô. Vem cá, vem dar um abraço no vovô”.

Na hora que eu entrei na escola, fui pra Escola Externato Teixeira Branco. Como eu faço aniversário no fim do ano, tive que fazer duas vezes o jardim da infância. Foi aí que eu comecei a ter amigas, as quais mantenho até hoje! Em 67, lembro que tive aula com a dona Iara. Ela era toda bacana, toda conversadeira. Aí eu sentava na primeira carteira e ficava conversando com a dona Iara metade da aula... Dona Iara vinha à festa de aniversário da gente, era outra história!

Minha nota na escola sempre foi muito boa, mas a de comportamento não. Sempre fui da turma do fundão, mas também sempre passei de ano. Quando eu fui para o terceiro ano primário, eu peguei a dona Blanche pela proa e foi um saco. Quando eu passei de ano com ela, lembro de chegar em casa e pensar: “Estou livre da dona Blanche”. Peguei um copo de Fanta Laranja, deitei no meu tapete de pele de carneiro, botei o disco dos Mutantes na vitrola e falei: “Isto é vida!” Mas aí eu fui para o ginásio num colégio estadual. Aí tem aquele primeiro choque de você sair de uma escola particular, toda bem cuidadinha. Lá, fiquei meio chocada, mas em compensação, pensei: “Mas agora eu tô no ginásio, posso usar o que eu quiser, então eu vou usar colares”. Eu queria usar colares, eu queria ser hippie! Ficava jogando buraco no banheiro, levava rum na garrafinha e punha nas Coca-Colas, às oito da manhã. A gente entrava às 15 para as sete, então às 15 para as sete eu já tava pondo rum nas Coca-Colas, e aí tava todo mundo já no banheiro jogando buraco, fumando, e eu tomando cuba libre.

Depois, eu tinha uns amigos que faziam arquitetura na FAU [Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP] e eu já tinha ido assistir algumas aulas lá. Não era pela Arquitetura... A FAU era o reduto dos malucos todos. Todos os artistas, todo mundo que queria assumir que era viado, ou que queria sair da toca, precisava de alguma coisa, queria na verdade resolver a vida, muita gente foi pra FAU só pra se assumir. Assumir-se ator, cantor, bailarino, o diabo! A FAU sempre foi muito tolerante e os loucos iam pra lá. Então tinha essa aura. Eram todos cabeludos, todo mundo bacana, todo mundo na moda. Estava no terceiro colegial e não sabia o que queria fazer. Eu tinha muitas opções, como sempre. Gostava muito de Biologia, de História, pensei em fazer Sociologia, mas Arquitetura era mais difícil, pensei: “Então eu vou prestar Arquitetura, não vou entrar mesmo, não estudei, passo um ano sabático, faço um cursinho, estudo melhor e vejo o que eu vou fazer”. Mas, no fim, entrei. Entrei e fiquei. Encontrei minha turma! Aí eu conhecia professor, conhecia gente, já tinha um monte de amigo. O meu primo tava lá, o Rubens, a Roseli, uma turma enorme de gente que eu já frequentava, já ia à festa, saía junto, visitava no fim de semana.

Devia ter ficado cinco, mas foram oito anos na Arquitetura. Conheci o Baixo, que tava lá passando com um ar de que não quer nada, eu olhei pra ele, falei: “Hum”. E a gente começou a namorar. Trabalhei muito tempo com arquitetura no final das contas, depois que eu já tava casada com o Baixo, com nosso filho João Pedro. Mas eu nunca tive carteira de trabalho. Nunca tive carteira assinada. Nunca teve nada vagamente formal. Também trabalhei com decoração. Eu diria que assim, exposição, eu faço há muito tempo, vendo, troco.

Eu tô seguindo muito aquilo que eu aprendi com o meu pai. Em primeiro lugar, que o artista não precisa ser rico, ou bem nascido, ou ter estudado os italianos, ou conhecer o Renascimento de Firenze, ou a natureza morta holandesa. Quer dizer, o cara pode ser um artista se ele nasceu em Pedra de Buíque, por exemplo, interior do Nordeste, qualquer, Juazeiro do Norte, qualquer lugar do Amazonas, do Acre, você pode ser um artista, você nasceu, você tem uma sensibilidade, você tem um dom, você tem um jeito de se expressar. O desenhista, principalmente, é um compulsivo, alguém que tem um prazer no desenho, que desenha sem parar! Eu acompanhei diversos desenhistas pra saber que o cara que desenha bem, nem sempre ele faz um negócio realista, bonitinho, mas ele é um cara que desenha sem parar, ele senta aqui, ele desenha com qualquer material que ele tiver à mão. Se ele achar um batom, ele desenha com batom; se ele achar uma caneta, ele desenha com caneta; se não tiver papel, ele desenha na mesa, sabe, mas ele vai desenhando, é um cara que precisa desenhar. O prazer do desenho, ou até o sofrimento, mas, enfim, você tem essa urgência, ela transparece no trabalho.

Quando o João tinha uns dez anos e eu fazendo 40, falei: “Que mundo, que mercado de arte esse menino vai encontrar?” O Baixo, nessa hora, também começou a trabalhar com o pessoal de streetwear de skate. Eu tinha um quadro do Antônio Bandeira, que era um quadro que eu gostava muito. Vendemos por 50 mil dólares e eu imediatamente comprei uma casa na João Moura. A gente morou lá acho que oito anos, nesse meio tempo apareceu um cara, que era colecionador de Volpi, que procurou a minha mãe e falou: “Eu sei que vocês têm um Volpi figurativo dos anos 40. Estou interessado!” Pagou 240 mil reais. Minha mãe falou: “Eu quero que você compre uma casa, saia daquele tubo que você mora”. Implicava, porque a casa da João Moura tinha três andares. E eu comprei a que estamos até hoje. Aí ficamos com a casa da João Moura vazia.

Nesse pacote de trabalhar com streetwear, tinha muito pessoal do grafite. O Espeto, por exemplo, fazia muita estampa pra camiseta. Os Gêmeos, eles não faziam estampa pra camiseta, mas eles pegavam patrocínio pra fazer a revista deles. Enfim, tinha uma série de coisas que estavam sempre circulando ali pela confecção. E eu comecei a prestar atenção na cidade, que tava começando a ficar com trabalhos muito bons. Muito bons! Tinha gente muito boa pintando na cidade. Eu já tinha comprado uns trabalhos do Shepard Fairey pela internet, que chegava num tubinho bonitinho e não era caro. Eu fiquei maravilhada, falei: “A gente precisa fazer uma coisa assim, entendeu? A gente precisa começar a valorizar esses artistas que estão aqui”. E, nessa época, os artistas estavam apanhando da polícia e sendo perseguidos, e perdendo material de trabalho, indo preso. E a gente começou a fazer esse trabalho de, sabe, “vamos resgatar!”.

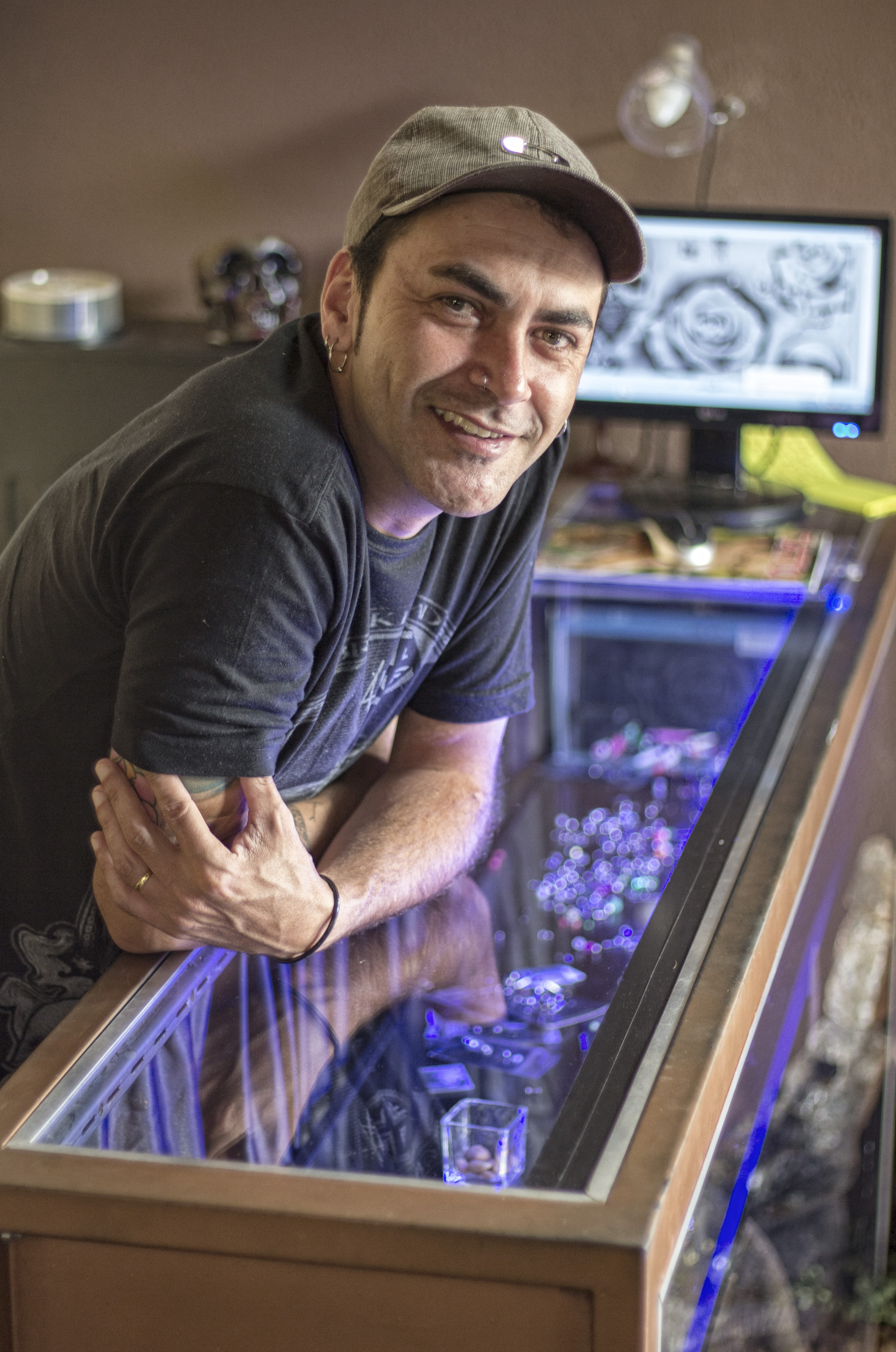

Começamos essa produção lentamente. Isso tudo levou todo o ano de 2002. Quando chegou o ano de 2003, a gente começou a realmente a fazer, a produzir as gravuras, no final do ano a gente tinha um lote já de gravuras do Espeto. Aí chegou o Edu, o Eduardo Saretta, ele fazia essa coisa de lambe-lambe, mas ele é historiador e tava desempregado. Aí o Baixo falou: “Ah, vem aqui. Fica aqui. Ajuda”. Aí ficamos eu e o Edu, a gente ficava o dia inteiro lá na Choque, na casa da João Moura, o Baixo trabalhava, e a gente ficava lá, nós e as moscas, conversando, vinha de vez em quando alguém, aí vinha mais gente, começou a vir gente, muita gente, cada vez mais gente, mais gente, mais gente! A gente queria ser um escritório de arte que vendesse para galerias, para lojas de decoração, para outros lugares. No começo, vendemos muito para o exterior por correspondência, pela internet, mandava pra fora, para os Estados Unidos, Bélgica, não sei onde mais... No final do ano, a gente fez uma grande exposição de calaveras, em 2 de novembro, quando juntamos tatuadores e grafiteiros. Foi uma exposição que fez bastante barulho, porque tem essa motivação de não ser aquela coisa chorosa do dia dos mortos, dos finados, de ser uma coisa mais alegre, e teve essa união de artistas alternativos na época. Teve bastante entrevista, teve televisão, saiu no jornal, foi bem animado! E foi aí que a gente considera realmente que começou a Galeria Choque Cultural.

Até que a gente falou: “Na verdade, a gente tá fazendo um trabalho educativo, tanto com o público quanto com o artista”. A gente precisa deixar isso claro. A gente tem que fazer isso virar! Tem artista que só de você falar pra ele: “Senta aí que eu vou te contar”, ele começa a dormir. São traumas profundos que a escola tradicional deixou, principalmente nessa geração que nasceu no começo dos anos 70, sabe, que agora tem 40 e tantos anos, essa geração pegou o auge desse desmonte. Foi nesse momento em que a gente viu que tava fazendo um trabalho não reconhecido. Então nessa hora a gente chamou a Raquel, irmã do Baixo, que é educadora.

Eu uso minha memória RAM pra o que eu sei fazer, que é ter a ideia. Agora, formatar como isso vai ser colocado, aí isso era trabalho para o educador, certo? Eu não sou educadora. Eu consigo tirar o melhor de muitas pessoas, mas eu não sou uma educadora em massa. Pra esse trabalho grande, aí você chama realmente as pessoas competente. O meu grande trabalho, na verdade, é fazer as pontes, fazer essa ligação entre as pessoas. O importante sempre é promover a cena, os artistas, fazer a coisa crescer. O nosso problema era trabalhar com artistas acostumados a trabalhar na rua, é uma coisa que a gente tá tentando fazer agora. Ter a galeria, mas não usar tanto a galeria, usar outros espaços.

A gente desenvolveu uma tecnologia de fazer a exposição como se fosse na rua. Quer dizer, você não só tem o quadro, mas também a parede pintada, parede pichada, parede colada com lambe-lambe, enfim, você tem uma intervenção do artista na galeria. Não é um cubo branco, é um cubo pintado, é um cubo sujo. Todos esses trabalhos envolvem troca, tanto o do Masp, quanto do Memorial da América Latina, quanto do Afro Brasil! Então você tem essa troca, além de você não ter a pressão de precisar vender, ou ter que comercializar nada. A única coisa importante é que a troca seja intensa, enquanto que numa exposição do museu é muito importante que o trabalho seja bacana, que o trabalho seja vistoso. No caso do educativo, o importante é que a troca seja boa. Eu acho que essa é a diferença fundamental entre fazer uma coisa no Masp, fazer uma coisa no Memorial, fazer uma coisa no Afro Brasil, todas têm troca, mas a qualidade do desenho, do trabalho, é mais importante do que a qualidade da troca.

Eu gosto da troca. Eu não quero ser a única que tenha o disco, eu quero que todo mundo tenha um disco e que a gente troque esse disco entre nós. Eu quero que a gente tenha esse papel que, sabe, você desenhe bem um dragão, eu desenhe bem o cachorro, sabe, que a gente faça essa troca! Eu quero poder abrir a porta e conversar com o meu vizinho, o meu vizinho ser igual a mim, estar todo mundo igual. Vai ter mendigo? Vai. Vai ter gente mais rica? Vai. Mas menos desigual. Menos desigual. Porque a gente tá vivendo uma sociedade absurda. Essa sociedade só vai gerar violência, só vai gerar desgraça pra todo mundo. E a arte é uma mobilidade social, porque o meu pai nasceu no Vale do Cariri, ele não teve educação formal, esmerada, ele é um artista autodidata e de pele escura que veio pra São Paulo sem a ajuda da família, sem apoio de ninguém, e fez uma vida. Então vamos trabalhar pra que isso continue acontecendo, que alguém com capacidade artística, uma pessoa criativa, consiga viver do seu trabalho, mas pra isso a gente precisa gerar um público

Conheci gente de todos os tipos, de todas as cores, de todos os credos, todos os tipos de cultura, inclusive, e isso foi muito rico. É um jeito de você ver que as pessoas são todas iguais. E o que me fascina na humanidade é isso: o fato das pessoas serem ao mesmo tempo tão iguais e tão diferentes. Quer dizer, todo mundo tem as mesmas necessidades, mas encara isso de uma maneira completamente diversa. Todo mundo tem essa necessidade de ser amado, de procriar, de fazer, de deixar um legado de alguma maneira, mas cada um encara de uma maneira, um é tendo filho, outro fazendo uma escola, outra é brigando com o marido, outro é destruindo é um país. Enfim, todo mundo faz alguma coisa diferente, mas é a mesma coisa!

Recolher