- Era janeiro. Havia nevado e os bosques ao redor estavam lindos, com aquelas manchas de neve e um silêncio grande. Eu tinha ido dar uma volta sozinho, para me despedir das ruas da minha aldeia, das casas que conhecia uma a uma, dos cantos que tinham sido meus refúgios de menino, do velho carvalho à entrada da aldeia... Caminhava assim quando vi uma moça que eu conhecia. Me aproximei para me despedir, eu disse para ela, porque eu ia partir aquele dia, ia para a América, para o Brasil. Mas ela, em lugar de apertar a mão que lhe estendia, agachou-se, pegou uma bola de neve, a jogou na minha cara com força de doer e saiu correndo sem dizer uma palavra, deixando-me ali parado, feito bobo, a mão ainda estendida e aquele gelo de neve na cara.

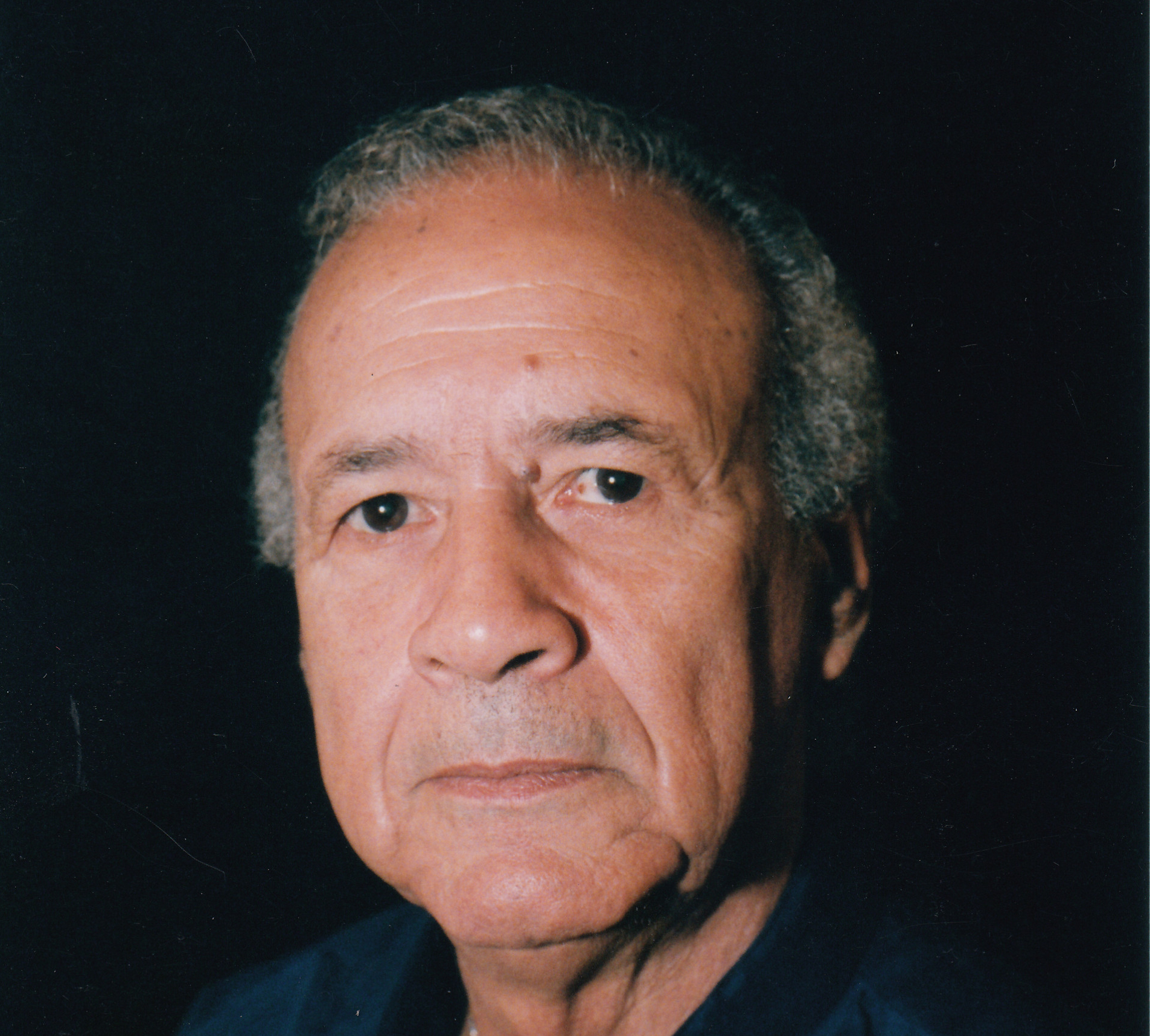

O rosto de meu tio Consolato se ilumina, ao contar isso.

- Acho que gostava de mim, - diz.

Não posso deixar de sorrir, também, ao olhar seus cabelos brancos, que ainda esboçam um topete na testa, a lembrar uma bola de neve que ficou ali, suspensa entre a raiva e o estupor.

- Era janeiro de 1922, - continua a contar meu tio – e na porta de casa havia muita gente, todos ali reunidos para se despedir. Era sempre assim, quando alguém partia, a aldeia toda se despedia. E eu estava lá, entre os muitos abraços e os muitos adeuses, quando meu irmãozinho mais novo, Carmelo, que tinha uns quatro anos, veio descendo a escada me chamando "Consolà, Consolà", me chamava choroso, e parando no penúltimo degrau me estendeu os braços dizendo: "Consolà, você vai-se embora e a mim você não vai me levar?". Assim ele disse: "Consolà, você vai-se embora e a mim você não vai me levar?" –repete meu tio, estendendo os braços e falando com manhosa voz infantil, em dialeto calabrês, alongando as vogais, num tom de lamento antigo.

- Era o ano de 1922 e eu tinha dezessete anos. – continua meu tio - Naquele tempo eu trabalhava com madeira, nos bosques da Sila, na Calábria. Era tudo bosques, ao redor de Adami, a aldeia onde...

Continuar leitura- Era janeiro. Havia nevado e os bosques ao redor estavam lindos, com aquelas manchas de neve e um silêncio grande. Eu tinha ido dar uma volta sozinho, para me despedir das ruas da minha aldeia, das casas que conhecia uma a uma, dos cantos que tinham sido meus refúgios de menino, do velho carvalho à entrada da aldeia... Caminhava assim quando vi uma moça que eu conhecia. Me aproximei para me despedir, eu disse para ela, porque eu ia partir aquele dia, ia para a América, para o Brasil. Mas ela, em lugar de apertar a mão que lhe estendia, agachou-se, pegou uma bola de neve, a jogou na minha cara com força de doer e saiu correndo sem dizer uma palavra, deixando-me ali parado, feito bobo, a mão ainda estendida e aquele gelo de neve na cara.

O rosto de meu tio Consolato se ilumina, ao contar isso.

- Acho que gostava de mim, - diz.

Não posso deixar de sorrir, também, ao olhar seus cabelos brancos, que ainda esboçam um topete na testa, a lembrar uma bola de neve que ficou ali, suspensa entre a raiva e o estupor.

- Era janeiro de 1922, - continua a contar meu tio – e na porta de casa havia muita gente, todos ali reunidos para se despedir. Era sempre assim, quando alguém partia, a aldeia toda se despedia. E eu estava lá, entre os muitos abraços e os muitos adeuses, quando meu irmãozinho mais novo, Carmelo, que tinha uns quatro anos, veio descendo a escada me chamando "Consolà, Consolà", me chamava choroso, e parando no penúltimo degrau me estendeu os braços dizendo: "Consolà, você vai-se embora e a mim você não vai me levar?". Assim ele disse: "Consolà, você vai-se embora e a mim você não vai me levar?" –repete meu tio, estendendo os braços e falando com manhosa voz infantil, em dialeto calabrês, alongando as vogais, num tom de lamento antigo.

- Era o ano de 1922 e eu tinha dezessete anos. – continua meu tio - Naquele tempo eu trabalhava com madeira, nos bosques da Sila, na Calábria. Era tudo bosques, ao redor de Adami, a aldeia onde eu morava. Bosques de castanheiras e carvalhos. Eu cortava árvores e fazia tábuas, tudo a mão. Com serrote e plaina, tudo a mão. Eu trabalhava, ganhava meu dinheiro, ajudava a família que era grande, uma escadinha de irmãos e irmãs depois de mim, que era o mais velho, e minha mãe grávida de novo. Na verdade, o que eu gostava mesmo era fazer sapatos. De pequeno fazia sapatinhos para as bonecas das minhas irmãs. Depois, tinha ido aprender o ofício de sapateiro em Soveria Mannelli, a cidadezinha mais próxima, onde a gente podia ir a pé. Eu não ganhava nada, mas aprendia o ofício. Mas quando acabou a guerra de 1918 e veio a gripe espanhola, todos lá em casa pegaram a gripe, menos eu. E eu tive de cuidar de todos. Minha mãe fechou o armazém de secos e molhados e ficaram todos largados na cama. Eu ia buscar leite de cabra para eles, no caminho não resistia e bebia um bocado dele, depois passava na Fontana Vecchia e inteirava com água. Ficava com remorso por fazer isso, mas eu não me agüentava, era tão bom aquele leitinho quente Lá em casa ninguém morreu, mas na aldeia foram muitos os mortos. Não havia dia que não morresse alguém. Uma tristeza. E quando acabou a gripe e minha mãe reabriu o armazém, muitos que haviam comprado fiado não puderam mais pagar, alguns mortos, outros sem dinheiro. Eu tive de deixar de aprender meu ofício de sapateiro, porque não ganhava nada. Tinha de trabalhar para ganhar, eu era o mais velho. Fui cortar madeira e fazer tábuas. Dos quatorze aos dezessete anos foi isso que fiz. Os outros iam ajudar na olaria da Nonna, a mãe da minha mãe. Iam lá ajudar a fazer tijolos, as meninas também. Eu também tinha ido, de pequeno. Mas agora já era grande, era forte, podia cortar madeira e ganhar dinheiro. Ganhava até bem, mais que todos lá em casa, e tinha até uma namoradinha, a Mariuzza...

- Mas então por que partiu, tio? – pergunto. – Por que decidiu deixar tudo e partir?

- Mas não fui eu a decidir – responde meu tio. – Foi meu pai quem decidiu. Um belo dia ele me disse: "Vamos para o Brasil". Só ele e eu, disse. Eu já estava bastante grande, podia partir. Ele, meu pai, já tinha ido para a América do Norte, quando eu era ainda pequeno. E agora ele queria partir de novo. Não sossegava, queria partir. A maioria daquela gente lá naquela aldeia vivia desassossegada, só pensando em partir, ir para a América. E tinha acontecido que um conhecido de uma aldeia vizinha tinha voltado do Brasil, e tinha voltado com dinheiro, tinha comprado uma casa, estava rico... Os filhos dele usavam sapatos o ano inteiro, não como nós, que usávamos só no inverno, sapatos de pregos na sola, para durarem. Eu não queria partir, mas ninguém segurou meu pai. "Desta vez – dizia – vamos nós dois. Em dois sempre é melhor. A gente pode ganhar muito dinheiro os dois juntos. Fazemos logo a América e voltamos ricos e meus filhos não vão mais andar descalços por aí."- dizia.

Pára um pouco, meu tio, antes de continuar. Certas lembranças precisam ser acarinhadas, arredondadas, para não machucarem muito ao voltar.

- Havia um bocado de gente na porta de casa. Era sempre assim quando alguém partia. Minha mãe ao me abraçar disse apenas: "Cuide-se meu filho" Só isso: "Cuide-se meu filho" Naquele tempo Adami ficava isolada no meio dos montes, não havia trem nem ônibus. E para chegar até a estação, na cidade de Nicastro, era preciso caminhar dezessete quilômetros, por uma estradinha, uma espécie de trilha de mulas e cabras, que cortava caminho no meio dos bosques. Um outro rapaz da aldeia também emigrava para o Brasil, junto com a gente. Meu irmão Fortunato e um amigo dele nos acompanharam com o burrico que meu avô emprestara, para carregar as malas. Não que fossem pesadas as malas, mas era preciso caminhar muito. E fomos caminhando pela estradinha em silêncio, encosta abaixo, os passos amortecidos na neve. Eu ia pensando nas palavras de Carmelo, no choro dele de vontade de partir, nas palavras de minha mãe, de me cuidar, nos lugares todos que eu deixava e sentia ainda o gelo daquela bola de neve na cara... Descíamos em silêncio, nós que partíamos e eles que ficavam. E eu sabia que eles me invejavam, eles haviam dito – "Que bom para você, Consolà, que vai partir." Me invejavam e esperavam com ânsia que a hora deles chegasse de partir também. Imagine Eu ia para a América: tomaria um trem para Nápoles, tomaria um navio, e viajaria dias e dias atravessando o oceano e chegaria a uma terra longe, que diziam rica e generosa... E eles retomariam o caminho de volta, pela estradinha de mulas e cabras, encosta acima, com o burrico agora aliviado, e pisariam os passos pisados, na neve, em silêncio...

E meu tio fala da viagem de trem, do frio no trem, das paradas na noite, dos nomes que iam passando, de cidades até então apenas sonhadas. Fala de Nápoles, onde deveriam embarcar e de seu espanto ao sair da estação e ver pela primeira vez um bonde elétrico. E conta que em Nápoles afinal não puderam embarcar, e tiveram de viajar até Gênova, em outro trem cheio de frio e com tantos outros nomes de cidades que iam passando. Depois conta que afinal embarcaram num navio francês de nome Valdívia. E fala dos dias e dias a bordo do Valdívia, do frio do início da viagem no enorme compartimento onde ficavam todos juntos, amontoados como animais, todos uma miséria só. E fala do calor que veio depois do frio, passado o estreito de Gibraltar, na costa africana, em pleno oceano entre África e América. E o desconforto que ia aumentando, dia a dia, com tanta água e tanto céu, e essa terra que nunca chegava. E o medo que começava a tomar conta de muitos, de que talvez a América nem existisse, que era apenas um sonho.

- Mas um dia afinal chegamos – diz meu tio – Era noite quando o navio atracou ao largo do Rio de Janeiro, na bahia de Guanabara. Nós estávamos dormindo, mas acordamos ao som da sirene e corremos todos para o convés e ficamos todos de boca aberta diante daquela maravilha, aquelas luzes que nunca tínhamos visto tantas juntas. Ficamos todos no convés olhando pasmos, de novo crianças diante da nova terra. E o mesmo encanto experimentamos na noite daquele mesmo dia, costeando Copacabana em direção a Santos. Para mim, uma festa extra no Rio tinha sido uma dúzia de bananas que comprei a troco de nada e que comi sozinho, uma banana atrás da outra, convencido agora de que a América existia...

Fica parado um tempo, meu tio, os olhos fechados, prolongando o gosto daquelas primeiras bananas comidas em sua vida. Depois continua:

- Mas em Santos foi diferente. Fazia um calor danado quando chegamos e o céu estava escuro, uma só nuvem cinza o cobria inteiro. Tudo era escuro, o céu, a água, as casas, o cais do porto. E, lá no cais, gente parecendo triste, mal vestida e muitos até descalços. Aí eu disse para meu pai: "Mas aqui também tem miséria" E não queria descer, queria voltar naquele mesmo navio, me deu uma vontade grande de chorar, uma saudade sem nome dos meus bosques, do meu céu... Mas desembarcamos...

Pára mais uma vez, meu tio, segue o movimento da minha caneta no papel e depois continua:

- E depois já tínhamos um contrato de trabalho: antes mesmo de descer do navio um senhor nos havia contratado para trabalhar numa fazenda de café. Era a fazenda Nova-Louzã, perto de Mogi-Mirim. Contratou nós três, meu pai, eu e o rapaz da minha aldeia. Mas antes nos levaram num trem para a Hospedaria dos Imigrantes, na Visconde de Parnaíba, onde ficamos três ou quatro dias. Era onde levavam todos os imigrantes para a triagem e de lá cada um seguia seu caminho, para alguma fazenda de café. Lá na Imigração ficamos todos amontoados num grande compartimento, como antes no navio. Ficamos lá entontecidos, sem nada saber do nosso destino, sem entender uma palavra, entontecidos, até que nos puseram de novo num trem até a fazenda. E lá na fazenda nos levaram logo até a direção, onde entregaram uma casa a cada família e explicaram o serviço. Eu aos grandes proprietários estava habituado, sabia como eram os barões da minha aldeia, os donos de todas aquelas terras lá. E sabia como me devia comportar diante de um grande proprietário, diante do patrão. Isto eu tinha aprendido desde pequeno. Mas os proprietários da fazenda eu nunca vi, nem nunca soube de quem eram aquelas terras em que a gente ia trabalhar. O capataz é que lidava com a gente. Ele também era um empregado, mas dava as ordens e explicava o serviço. Ele dava um jeito de a gente entender o que falava, chamava algum italiano mais velho na fazenda, que já tinha chegado há algum tempo da Itália, fazia gestos, sei lá, mas a gente entendia... A primeira impressão que tive da fazenda não foi boa. Que a terra era rica a gente via logo pelas plantas tão verdes e pelas árvores tão exuberantes e variadas, tão enormes... Mas lá também havia gente mal vestida, descalça, que dava vontade de sair correndo... Mas depois de uma semana mudei de idéia. Nós colonos recebíamos um salário conforme o número de pés de café que cuidávamos: mais cuidávamos, mais recebíamos. As famílias mais numerosas recebiam mais, porque podiam tratar de mais pés de café. E a gente podia plantar milho e feijão nas ruas do café. E a gente até tinha uma terra à parte, onde se podia plantar arroz, manter uma vaca, fazer uma hortinha. Aí eu pensei: "Se vier a família toda a gente pode viver bem." A Giovannina tinha dezesseis anos, teu pai quinze, a Franceschina nove, o Domenico e o Pasquale, sete. Todos eles já davam duro fazendo tijolos na olaria da Nonna, ao trabalho estavam acostumados. Os outros logo cresceriam. E Carmelo queria tanto partir ele também... Eu nem dormia de noite pensando nisso, pensando no bom que ia ser de novo todos juntos. Soube de muitas histórias de italianos que haviam logo saldado suas dívidas de viagem com os fazendeiros e que haviam comprado suas próprias terras e tocavam seus próprios cafezais. E nós nem dívidas de viagem tínhamos, nós tínhamos pagado nossas próprias viagens. Mil e oitocentas liras cada um, era o que nós tínhamos pagado, isso eu lembro bem. E podíamos fazer com que eles também viessem... Eu não dormia de noite pensando nisso... Mas meu pai não quis, não teve jeito de convencê-lo. Não era isso que ele queria. Ele queria fazer a América logo, tinha pressa de fazer a América e voltar triunfante, como aquele conhecido da aldeia vizinha, que todos invejavam. Na verdade nem sei mesmo se era isso que ele queria, nunca soube. Só sei que para mim ele era um pai-patrão, que mandava e batia em mim sem razão. Na fazenda à noite íamos para uma escolinha que havia ali e assim aprendíamos o português. E também tinha uma espécie de pracinha, e a gente se reunia lá, tudo moço, ficavamos um pouco em companhia e era gostoso. A gente não fazia nada de mal, só ficava um pouco em companhia, gostoso, depois de ter dado duro o dia todo debaixo dos pés de café. Meu pai não queria que eu fosse. Dizia que era falta de respeito com ele. Mas eu gostava daquela companhia, eu ia. E aí um dia ele me deu uma surra, bateu em mim porque eu tinha faltado com o respeito por ele, - dizia – só porque tinha ido até a pracinha... E eu fugi da fazenda. Fui para Mogi-Mirim, que era a cidade mais próxima, e lá fui trabalhar numa serraria, fazia tábuas a mão. Aquele era um serviço que eu sabia fazer muito bem e o dono da serraria gostou de mim, gostou do meu trabalho. Mas não agüentei muito tempo lá, porque pensava em meu pai, pensava nele o tempo todo, pensava como devia estar preocupado comigo e então voltei. Tomei outra surra, eu quis compensar entregando para ele o dinheiro que tinha ganho e ele não quis, mas escreveu para minha mãe que tinha um filho ingrato... Ficamos na fazenda mais uns quatro ou cinco meses. Tivemos sorte porque uma família de espanhóis foi embora e nos deixou o milho e o feijão que tinham plantado e nós vendemos o milho e o feijão e ganhamos um bom dinheirinho. Mas meu pai quis ir embora porque ele não gostava de trabalhar a terra, de lidar com plantas, de ficar o dia inteiro debaixo de pés de café. Quis ir para São Paulo. Na cidade, ele dizia, seria mais fácil fazer logo essa América. Mas nem em São Paulo encontrou aquilo que procurava. Aí ele soube que havia uma exposição italiana no Rio de Janeiro e embarcou para o Rio trabalhar como marceneiro naquela exposição. Ficou no Rio dois anos e depois eu soube que tinha embarcado para Montevideo. Chegou uma carta da Calábria me contando isso e depois ele me escreveu...

- E você, tio? – pergunto.

- Eu fiquei sozinho aqui em São Paulo. Meu pai tinha me deixado cinco mil réis e deu para comer uma semana. E logo procurei trabalho para mim, fazia qualquer coisa que aparecesse. Comecei lixando pedras para monumentos de cemitérios. Depois fui trabalhar numa fábrica de tecidos, dos Matarazzo. Dez horas por dia e aos domingos até o meio dia... O dinheiro dava justinho para comer e pagar a pensão onde eu morava, no Brás. Mas uma noite, um cara lá da pensão fugiu levando minha malinha com todas as minhas roupas dentro. Não eram muitas, mas eram minhas roupas para ir trabalhar e eu fiquei com o trapinho com que dormia. Não podia mais nem ir trabalhar, não podia nem sair da pensão. A dona da pensão foi boa comigo e me pegou como ajudante na cozinha, assim podia comer e dormir sem pagar nada e não precisava de roupa para sair. À noite lavava meus trapinhos e de manhã colocava. Fiquei sem sair da pensão por três meses, até que pude comprar um terninho e voltar a trabalhar numa fábrica de tecidos, era outra fábrica, mas também dos Matarazzo. Naquele tempo aqui em São Paulo havia muitas fábricas de tecidos. São Paulo ainda era uma cidade pequena, mas já começava a crescer, a ter fábricas. Eu falo de 1923, 1924... Depois fui trabalhar naquilo que eu mais gostava, numa fábrica de sapatos. Era uma fabriqueta com poucos operários, o sapato todo feito a mão. Eu já sabia costurar sapatos, me ofereci para trabalhar e o dono pediu-me para costurar um sapato ali mesmo na frente dele e dos outros operários. E eu costurei tremendo de medo, achando que ele não ia gostar, que me mandaria embora. Mas ele gostou, disse que nunca tinha visto alguém costurar tão bem, até mostrou para os outros para verem como é que se costurava sapato e me assumiu no ato. Só que depois de uns cinco ou seis meses a fabriqueta faliu. É que aqui em São Paulo começava a ter fábricas que costuravam sapatos a máquina e os sapatos ficavam mais baratos. As fabriquetas que costuravam à mão não resistiam à concorrência, iam à falência e fechavam. Mas o dono da fabriqueta em que eu trabalhava, que era filho de italianos – mas naquele tempo era quase tudo italiano aqui em São Paulo, principalmente no Brás – perguntou se eu queria trabalhar com ele a portas fechadas. Fazíamos sapatos sob encomenda, e assim, a portas fechadas, não se pagavam taxas e dava para ganhar um pouco. Eu comia e dormia lá. De vez em quando ele me dava um dinheirinho, mas não era um salário. Eu praticamente trabalhava em troca de comer e morar, mas em compensação aprendia o ofício. Era como nos tempos de Soveria Mannelli: quem aprende o ofício não ganha. Mas eu estava contente porque fazia o que eu mais gostava. A comida não era muita, mas quando eu tinha um tostão ia comprar uma dúzia de bananas e um pão, enchia minha barriga e ficava contente.. E pensar que naquela época eu recebia cartas da Itália pedindo que eu mandasse dinheiro, cartas que só falavam de miséria, de necessidades: "Você está na América", diziam. Mas o que eu podia mandar, nessa época?

Meu tio falou essas últimas palavras em tom aflito, revivendo a aflição de outrora. Depois recomeça a contar com seu jeito calmo, satisfeito de si:

- As fabriquetas manuais aqui em São Paulo iam à falência, uma atrás da outra. Eu mesmo, após ter aprendido bem o ofício, trabalhei em duas ou três delas, e faliram. Os negociantes sim ganhavam muito dinheiro, porque pagavam pouco pelos sapatos e revendiam nas lojas bem mais caro. E aí as fábricas com capitais e máquinas se impunham, e derrubavam as pequenas. Eram tempos de mudança aqui em São Paulo: as oficinas cediam lugar às fábricas e os artesãos aos operários. Mas eu não queria virar operário. Eu gostava de ver o sapato nascer inteiro nas minhas mãos, tomar forma, pouco a pouco, inteirinho, nas minhas mãos. Na fábrica eu ia perder isso para sempre, e eu não queria perder. Aí resolvi trabalhar por conta própria. Com um pouquinho de dinheiro que tinha guardado abri uma portinha, no Brás. Era um cantinho tão pequeno que só cabia eu e minha mesinha de trabalho e aí comecei a consertar sapatos, cobrava bem pouquinho e assim a freguesia aumentava. O aluguel não era muito caro, eu fazia tudo sozinho e assim dava para ganhar um pouco. Às vezes fazia também algum sapato novo, mas só sob encomenda. Para fazer sapatos novos eu comprava os modelos prontos e era só seguir os modelos. Depois pedi que mandassem revistas da Itália e aos poucos fui criando meus próprios modelos. Comecei a estudar toda noite, depois do trabalho, nas revistas e livros que eu pedia que me enviassem da Itália. Muitas vezes dormia em cima daquelas revistas. Mas percebia que cada dia minha técnica melhorava. Eu estudava o pé, sua anatomia, suas necessidades. Para cada cliente eu fazia uma forma, para que o sapato fosse cômodo, feito para andar, mas também bonito, feito para enfeitar. Eu via que os sapatos anatômicos eram muito feios e as mulheres principalmente não gostavam de usar. Os meus sapatos eram anatômicos, porque obedeciam a linha do pé, mas eram bonitos, elegantes. Foi por esse motivo que minha freguesia começou a crescer, principalmente de mulheres. Me mudei para uma rua melhor, com mais movimento, mas sempre no Brás. Minha vida começou a melhorar, comecei a mandar algum dinheiro para a Mamma, lá na Calábria. E lá na pensão onde fui morar, sempre no Brás, conheci a Maria, minha portuguesa, filha da dona da pensão, e me casei. Eu tinha a mesma idade dela, vinte e um anos. E aí começamos a luta a dois, eu fazendo sapatos procurando melhorar cada vez mais a técnica, e ela de porta em porta, oferecendo sapatos e fazendo a minha propaganda. Durante anos ficamos na rua Ipanema, esquina da Almeida Lima: a sapataria na frente e a moradia nos fundos. A casa ainda está lá.

Meu tio pára um pouco, prolonga a lembrança de sua companheira de tantos anos:

- A gente era jovem, - diz – a Maria e eu, não tínhamos preguiça e um bom sono bastava para espantar o cansaço. E aos poucos meu sapato começou a ganhar espaço nessa cidade, que então ainda não era muito grande...

É com olhos brilhantes que meu tio conta essas coisas, porque sua vida se confundiu com seu trabalho, que fez dele, num certo momento da história de São Paulo, o sapateiro mais procurado, mais elegante, quando usar um sapato Laganá era sinônimo de bem-estar, não só do pé como social e econômico.

- Os Matarazzo, os Crespi e muitos outros se tornaram meus clientes. Mas nesta altura eu já não estava mais no Brás, me transferira para a Praça da República. Eu percebera que para me afirmar e atrair gente rica eu precisava estar num lugar mais chique, e mais central. Os clientes de luxo querem um lugar de luxo. Fui para a Praça da República, com a família toda, a Maria, eu e os filhos, que já eram quatro. Na frente tinha a loja e nos fundos a casa. Naquele tempo a Praça da República era uma lugar tranqüilo, a criançada podia brincar lá no meio daquelas árvores todas. Os prédios, os arranha-céus, começavam apenas a construí-los... Sabe, - diz – eu estava muito feliz esse dia por me mudar para a Praça da República, mas ao chegar com a mudança vi as manchetes de jornais com a notícia da Segunda Guerra Mundial... A Itália em guerra novamente... Fiquei estarrecido... Pensei na minha mãe, nos meus irmãos, que eram quatro em idade de partir para a guerra, até o Carmelo, o menorzinho que já estava com mais de vinte anos. Senti um aperto no peito, lembrei de como eu tinha desejado trazê-los, logo que chegara à fazenda...

Pára mais um pouco, meu tio, depois continua:

- Na República coloquei um cartaz: CONSOLATO CALÇADOS. E como o Consulado Italiano naquele tempo estava também na Praça da República, toda manhã ao abrir a loja eu encontrava uma fila comprida de gente querendo documentos. E eu toda manhã a explicar que o Consulado ficava mais para lá, que ali era minha loja, que Consolato era meu nome... E a Maria que me dizia sempre: "Tira esse cartaz, que ainda vai te trazer confusão...". E um dia tive de tirar mesmo, quando botaram fogo no Consulado Italiano. Coloquei outro: LAGANÀ CALÇADOS. Ganhei muito dinheiro, durante a guerra. Havia muito trabalho, e meus clientes eram gente rica. Montei uma loja maior e tinha alguns operários, todos artesãos, e nunca mudei o estilo do meu sapato. Ganhei muito, mas perdi quase tudo. Dinheiro no banco eu não podia colocar, o que eu tinha já me haviam seqüestrado. Imóveis eu não podia comprar... Só não me fecharam a loja porque a Maria era portuguesa... Guardava todo o dinheiro numa caixa de sapatos, e era muito dinheiro. A Maria queria comprar alguma casa em seu nome, ela podia. Mas eu não deixei. Daria para comprar umas três ou quatro casas, ou um andar inteiro daqueles prédios que estavam construindo na República. Mas eu deixei o dinheiro todo na caixa de sapatos. Quando acabasse a guerra, pensava, estaria rico, eu tinha finalmente feito a minha América, poderia voltar para a Itália, rever todo mundo. Mas aí acabou a guerra e o dinheiro virou fumaça na minha caixa de sapatos. De todo aquele dinheiro só deu para comprar uma casa no bairro da Aclimação. Não deu para viajar à Itália, nem nada mais... Mas a casa que comprei era gostosa, tinha um quintal muito grande e um belo jardim. Tinha até árvores de fruta no quintal, feito uma pequena chácara bem ali, pertinho do centro... Você lembra daquela casa, não é? Foi para lá que vocês vieram morar quando chegaram da Itália...

- Lembro bem, tio: a casa da rua Castro Alves. Lembro bem daquelas árvores de frutas de nomes e gostos tão estranhos, goiabas, jabuticabas. E lembro do meu primeiro Natal no Brasil, ao ar livre debaixo daquelas árvores, com tanto calor, que eu me perguntava onde tinha ido parar o meu Natal de frio e castanhas assadas e saí correndo da mesa, fui me refugiar em algum canto para chorar o meu Natal perdido...

- Eu também no começo senti tanta falta do Natal frio da minha aldeia, com o som dos zampognari, que desciam das montanhas com suas gaitas e cornamusas e percorriam as aldeias tocando a novena do Natal... Aquele som de gaita no ar nunca esqueci. Mas aos poucos a gente acha natural que faça calor no Natal... Mas era gostosa aquela casa, com todo aquele quintal. Lembra? Até uma cancha de bochas eu tinha feito, lá no fundo, e com teu pai e o Carmelo a gente jogava, nas tardes dos sábados e domingos. E Mamma também estava lá Eu me sentia vivendo um sonho: tinha conseguido trazer um pedaço da aldeia para junto de mim, o Carmelo, teu pai, a Mamma, a Maria Teresa...

- Como uma bola de neve – digo.

- É, como uma bola de neve. O Carmelo foi o primeiro a chegar, quando acabou a guerra. Escreveu dizendo que não queria saber mais de guerra, falava de seus dois anos prisioneiro na Alemanha, falava da morte de Domenico... Não agüentava mais, dizia, queria partir. Queria a América ele também, agora mais do que nunca queria a América. E ele veio. Depois de tantos anos, finalmente o Carmelo veio. Ele não lembrava mais daquelas palavras que tinha me dito quando eu havia partido, mas eu nunca tinha conseguido esquecê-las...

Há muita saudade nas palavras de meu tio Consolato, saudade dos irmãos que já se foram, saudade daqueles poucos anos de América que tiveram juntos, jogando bochas debaixo de pés de goiabeiras e jaboticabeiras, longe da aldeia onde haviam nascido...

- Para a minha aldeia só voltei depois de quarenta e cinco anos – continua meu tio – quando vocês já estavam aqui. Revi a Giovannina que morava em Reggio Calabria e com ela fui até Adami, onde estava Franceschina. De todos, só a Franceschina na casa da Mamma em Adami. A aldeia eu lembrava bem, percorri de novo todas as ruas, revi meus cantos de garoto, a Fontana Vecchia, o velho carvalho à entrada da aldeia... Mas muitas casas estavam fechadas, muita gente havia emigrado, só uns poucos haviam ficado, só quase ninguém pelas ruas vazias... Tentei lembrar o nome da moça que me jogara a bola de neve, mas não consegui... Não soube se ela havia partido também, ou se havia morrido, ou quem sabe era uma daquelas mulheres de preto que passavam silenciosas pelas ruas desertas... Não soube. E eu nunca mais vi a neve, em minha vida...

(Conto de Liliana Laganà, baseado na história de vida de Consolato Laganà).

Recolher