Projeto: Baleia Franca

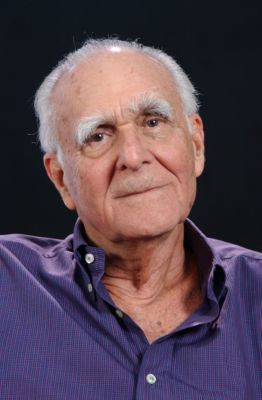

Depoimento de José Truda Palazzo

Entrevistado por Stela Tredice e Carolina Ruy

Local: São Paulo - SP

Data: 16 de fevereiro de 2006

Realização Instituto Museu da Pessoa.net

Código da entrevista: BIO_HV002

Transcrito por Anabela Almeida Costa e Santos

Revisado por Thiago Pereira Majolo e Grazielle Pellicel

P/1 - Stela Tredice

P/2 - Carolina Ruy

R - José Truda Palazzo

P/1 - Bom, vou retomando, José Truda Palazzo. Então, queria que você voltasse um pouquinho à sua infância pra me dizer: você nasceu em Porto Alegre, onde você nasceu? Enfim, como foi a sua infância, em que bairro, como que era a rua em que você cresceu, né?

R - É, a minha infância foi uma infância bem urbana, em Porto Alegre, né? Era uma família de apartamento. E os primeiros anos nós moramos numa rua sem saída, Rua Jardim Cristofel, lá no bairro Moinhos de Vento. Depois mudamos pra um outro apartamento, que era o xodó do meu pai, no vigésimo terceiro andar de um lugar que tinha uma grande vista do Guaíba, do estuário do Guaíba e das ilhas ali, e que até hoje tem uma vista bem legal de Porto Alegre. Estamos lá há 33 anos. E, a minha infância foi uma infância de classe média, que antigamente era uma coisa que existia, né, sem todos esses nuances de hoje. Estudava em um colégio de padre, que felizmente não conseguiu me estragar o suficiente. Sempre fui muito míope, desde criança. Não era particularmente sociável e gostava muito de andar sozinho pela cidade. Trotar por Porto Alegre, voltar sozinho do colégio, assustar todo mundo. Rodar pela cidade e ver coisas diferentes.

P/1 - E isso, você tinha um grupo de amigos em algum momento dessa sua adolescência, ou era basicamente um adolescente solitário?

R - Tinha. Não, eu sempre fui de bem poucos amigos, de verdade, e de fazer pouca festa, né, desde de muito cedo. Tu vê, eu entrei no movimento ambientalista, aí, com 15 anos, né? Comecei a ter amigos bem mais velhos e a fazer coisas...

Continuar leituraProjeto: Baleia Franca

Depoimento de José Truda Palazzo

Entrevistado por Stela Tredice e Carolina Ruy

Local: São Paulo - SP

Data: 16 de fevereiro de 2006

Realização Instituto Museu da Pessoa.net

Código da entrevista: BIO_HV002

Transcrito por Anabela Almeida Costa e Santos

Revisado por Thiago Pereira Majolo e Grazielle Pellicel

P/1 - Stela Tredice

P/2 - Carolina Ruy

R - José Truda Palazzo

P/1 - Bom, vou retomando, José Truda Palazzo. Então, queria que você voltasse um pouquinho à sua infância pra me dizer: você nasceu em Porto Alegre, onde você nasceu? Enfim, como foi a sua infância, em que bairro, como que era a rua em que você cresceu, né?

R - É, a minha infância foi uma infância bem urbana, em Porto Alegre, né? Era uma família de apartamento. E os primeiros anos nós moramos numa rua sem saída, Rua Jardim Cristofel, lá no bairro Moinhos de Vento. Depois mudamos pra um outro apartamento, que era o xodó do meu pai, no vigésimo terceiro andar de um lugar que tinha uma grande vista do Guaíba, do estuário do Guaíba e das ilhas ali, e que até hoje tem uma vista bem legal de Porto Alegre. Estamos lá há 33 anos. E, a minha infância foi uma infância de classe média, que antigamente era uma coisa que existia, né, sem todos esses nuances de hoje. Estudava em um colégio de padre, que felizmente não conseguiu me estragar o suficiente. Sempre fui muito míope, desde criança. Não era particularmente sociável e gostava muito de andar sozinho pela cidade. Trotar por Porto Alegre, voltar sozinho do colégio, assustar todo mundo. Rodar pela cidade e ver coisas diferentes.

P/1 - E isso, você tinha um grupo de amigos em algum momento dessa sua adolescência, ou era basicamente um adolescente solitário?

R - Tinha. Não, eu sempre fui de bem poucos amigos, de verdade, e de fazer pouca festa, né, desde de muito cedo. Tu vê, eu entrei no movimento ambientalista, aí, com 15 anos, né? Comecei a ter amigos bem mais velhos e a fazer coisas diferentes, e nunca tive uma, nem na infância, nem na adolescência, muita festa com gurizada, assim. Comecei a ficar festeiro depois dos 30 anos. E com essa coisa de entrar cedo no movimento também, logo me desviei. Eu sempre gostei muito de ler, né? Foram os dois vícios que os meus pais me incutiram e que acho que moldaram um pouco a minha vida. A vontade de ler e vontade de viajar. Então, essas duas coisas sempre me marcaram muito desde o começo.

P/1 - E quais são os momentos mais marcantes, as lembranças que você tem desse movimento ambientalista [de] quando você tinha 15 anos?

R - Puxa, eu, na verdade, entrei nisso de tanto, por duas coisas, né? Eu tinha irmã fazendo História Natural, que naquela época não existia Biologia, e sempre me interessei muito pelo que ela fazia e pelo que ela estudava. Pegava lá nos materiais dela, aquele monte de osso pela casa e materiais sobre planta, bicho. Sempre foi uma coisa que me interessou muito. E, naquela época, 1977, 78, o movimento ambientalista no sul do Brasil era uma coisa muito forte. Você estava no tempo da ditadura, existiam poucos movimentos sociais, realmente, com expressão pública, né, e que a censura deixava passar porque considerava que esse pessoal era tudo um monte de barbudinho maluco, mas inofensivo. E o José Lutzenberger, né, que foi pioneiro nisso lá no Sul, aparecia na televisão, fazia seus discursos, aquela confusão toda e eu me interessei muito por aquilo. Um belo dia fui participar de uma reunião da Agapan, da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, que foi fundada pelo Lutzen, mais um grupo de gente, lá em Porto Alegre, em 1978. Era isso. E eu fui lá pra uma reunião da Agapan e fiquei sentado lá, vendo. A associação dividia o espaço dela com o Círculo dos Orquidófilos e a Associação dos Poetas de Porto Alegre. Quando eu cheguei naquele troço, tinha umas plantas num canto, no outro tinha um sofá velho com uns caras declamando umas bobajadas e tal. E toda segunda-feira tinha essas reuniões da Agapan que eram o marco, né, onde todo mundo do estado se encontrava pra falar de meio ambiente, e o Lutzen fazia suas palestras inflamadas, tal. E eu sentei lá pra ver a reunião e, naquilo, tinha um velhinho andando pra cima e pra baixo com uma pastinha surrada, cheia de papel, distribuindo papel. E esse cara parou na minha frente, apontou o dedo pra mim e me lançou uma maldição, disse assim: “Este jovem vai trabalhar com as baleias.” E me passou uns abaixo-assinados lá sobre a caça da baleia. Naquela época, o Brasil era um país baleeiro, né? A gente tinha uma estação baleeira japonesa lá na Paraíba, matando bicho adoidado. E esse sujeito é Augusto Carneiro, que é um dos fundadores da Agapan, também. Está com 82 anos hoje. E, desde então, nós não nos largamos mais. A gente está junto em campanhas e coisas lá no sul. E foi o meu “start” nessa coisa toda de me envolver com baleia, né? E isso, realmente, assim, de lá pra cá, foi um pouco bola de neve. A gente começou a tocar essa campanha contra a caça da baleia, lá no sul, com a ajuda de outras entidades, se correspondeu com o pessoal do resto do Brasil, né? Numa época que não tinha fax, quanto mais internet. (risos) E começamos a conversar com o pessoal do Greenpeace no exterior, lá nos Estados Unidos, que era a sede da campanha. Meu pai trabalhava, naquela época, no Banco da Província, que depois se fundiu com o Sulbrasileiro, e fora de expediente eu ia usar o telex do banco pra escrever pro Greenpeace, trocar ideias com eles. Isso foi o grande marco desse começo do meu prontuário policial, aí, como ambientalista.

P/1 - E você, então, a partir daí, começou a, especificamente, começou a trabalhar sempre, ou você se envolveu, nesse momento do movimento, em outras questões? Ou só ficou no movimento a favor das baleias?

R - Não, na verdade, assim, as baleias sempre foram o grande, a linha mestra, né, do que eu fiz de lá pra cá no movimento. Mas a gente fazia muito outra coisa. Nós brigamos muito, lá no sul, contra a poda, destruição das árvores urbanas. Isso, um pouco, foi o que me transformou em jardineiro, que é a minha profissão de verdade. E saíamos muito pra combater a caça de aves e a caça ilegal lá no estado. Chegamos a criar um grupo de voluntários. Quando eu fiz 18 anos, ganhei meu carro, primeiro carro do pai. Eu ganhei uma Toyota Bandeirante pra gente poder se enfurnar nos banhados, lá na estação ecológica do Taim, lá no sul do estado, que tinha, coincidência muito grande, caça ilegal pra pele de ratão do banhado, jacaré, tal. O pessoal vinha do Uruguai fazer caça ilegal e a gente criou um grupo de voluntários pra ajudar na fiscalização lá. Fizemos muita estripulia como essa em outras estações ecológicas e áreas lá do litoral do Rio Grande do Sul, voltado sempre pra fauna e unidades de conservação, né? A briga pra implantação do Parque Estadual de Itapoã, que tinha também, além de caça, desmatamento, destruição dos morros lá, pelas pedreiras de granito. Enfim, toda uma série de atividades, né, que faziam que o movimento naquela época fosse uma coisa muito efervescente. Não esse marasmo que é hoje, com metade do movimento cooptado pelos governos, e o outro discutindo teoria. A gente ia pra rua mesmo, quebrar o pau, (risos) aquela época. E se divertia, se divertia fazendo isso.

P/1 - E voltando um pouquinho à sua fase de estudante, né? Você fez, você estudou, o que que você estudou? Que faculdade você fez?

R - Eu fiz três faculdades, não terminei nenhuma. Eu fiz Biologia. Entrei em 1981, na faculdade de Biologia da Universidade Federal. Fiquei quase 8 anos lá dentro. Acho que eu fiquei sempre no primeiro semestre, não passava do primeiro semestre. Cálculo, então, é um troço que eu nunca terminei. E acho que só fiquei esse tempo todo porque o bar era bom e naquela época a universidade vendia cerveja dentro do bar. Hoje em dia não pode mais. Caretice. E logo me decepcionei com aquele, com aquele negócio, porque você tem aquela ânsia, né, de descobrir coisas novas e tal. E você chega lá e descobre que a maioria dos professores são muito mofados, né? E dão sempre a mesma coisa, não se atualizam. Leem muito pouco. O acadêmico brasileiro lê muito pouco do que está acontecendo no mundo. A verdade é essa. Principalmente o que dá aula pra graduação, né? Quando eles começam a ficar melhorzinhos e ganhar mais, não querem mais dar aula pra graduação e deixam os estudantes abandonados. Aí, no ano seguinte, eu resolvi fazer vestibular pra Veterinária. Passei no vestibular pra Veterinária. Foi lá que eu conheci a minha ex-mulher, Maria do Carmo, mãe das minhas filhas. E fiquei na Veterinária um tempo. Matava muita aula com o Renato Borghetti, que foi meu colega de veterinária lá, também. Ficava lá o pessoal jogando truco. A gente saía também, ia pra um boteco. Vários amigos da Veterinária me ajudaram no começo do Projeto Baleia Franca, que estava começando justamente naquela época. Mas, foi uma coisa que também não prosperou. Eu acho que nunca tive vocação pra ficar sentado, anotando coisas e tentando decorar o nome de buraco em osso, aquelas coisas todas. E aí, depois, muitos anos depois, eu fiz vestibular pra Direito e comecei uma faculdade de Direito já no Rio Grande, de volta ao Rio Grande do Sul. Fui morar em Florianópolis quando me casei, depois voltei. Mas, aí também, descobri que eu estava muito velho pra ficar aguentando banco de escola e Direito ficou lá pendurado. Quem sabe, se eu for terminar alguma coisa, algum dia, de formação acadêmica, talvez seja o Direito. Na época, uma coisa fascinante, abrangente, tal. Mas, no momento, isso não está nos planos, não. Sabe lá pelos 50, 60 anos, eu resolva fazer isso.

P/1 - E Truda, você contou, então, um pouco dessa praga, no bom sentido, que te rogaram, não é? Mas pra você, especificamente, teve algum momento que realmente te sensibilizasse com relação ao problema da caça às baleias? Teve algum outro momento além desse...

R - Eu acho que...

P/1 - Onde te levasse pra um caminho mais profissional, mesmo?

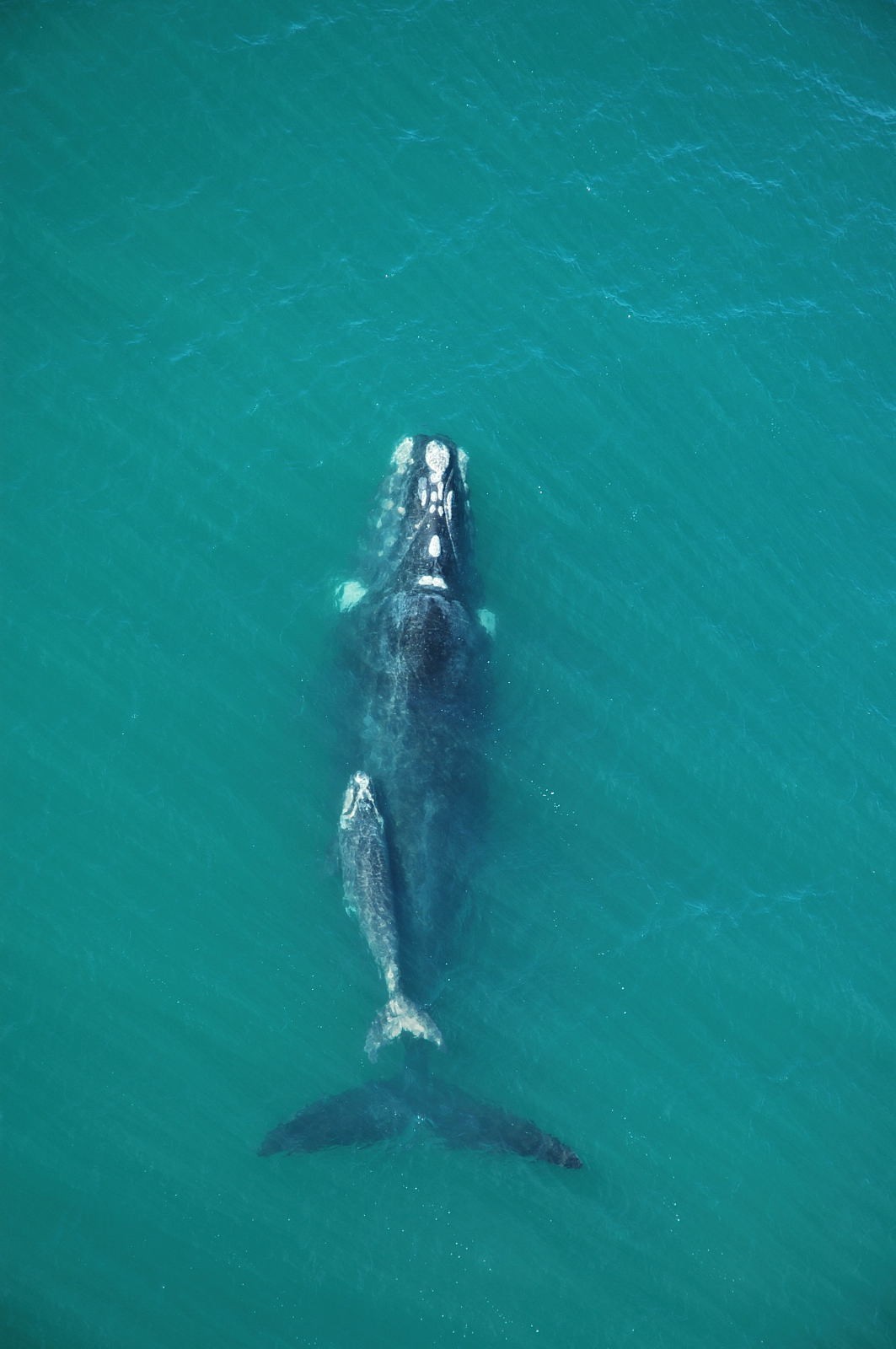

R - Pois é, eu acho que, assim, uma coisa muito marcante foi a, foi o chamado pra comandar o Projeto Baleia Franca, né? Que a gente tinha dois grandes aliados nos governos militares contra a caça da baleia. Um era o vice-almirante Ibsen Câmara, que naquela época era vice-chefe do Estado Maior das Forças Armadas, muito combativo contra a continuidade de caça aos japoneses no Brasil. E o outro era o professor Paulo Nogueira Neto, que era Secretário Especial do Meio Ambiente do Governo Federal. Aliás, uma pessoa da qual deve-se falar muito mais, quando se fala de memória do ambientalismo, porque se hoje nós temos uma legislação razoavelmente decente de obrigação de estudos de impacto ambiental para grandes empreendimentos, de criação de áreas protegidas voltadas para pesquisa, educação ambiental, como são as Estações Ecológicas, é graças ao trabalho que ele fez nos últimos anos da ditadura, pra construir um arcabouço de legislação ambiental pro Brasil. O Conselho de Meio Ambiente, tudo é produto do trabalho do Nogueira Neto. E hoje em dia as pessoas não falam dele porque não é politicamente correto dizer que na ditadura a gente criou uma legislação ambiental fantástica, abrangente. E isso é uma coisa que vale a pena resgatar. Mas, o fato é que o almirante Ibsen deixou o Estado Maior em 1981 e foi presidir a Fundação Brasileira de Conservação da Natureza. E lá, ele, a gente já tinha um contato muito legal desde 1979, na campanha contra a caça das baleias. E ele, lá na Fundação, um belo dia me procurou, e disse “olha, quero que você vá a Santa Catarina procurar essas baleias que estão aparecendo lá, umas baleias pretas, com filhote, que os pescadores estão vendo de novo, eu acho que é baleia franca.”, que é um bicho que eu nunca tinha ouvido falar, não tinha a menor ideia que tinha baleia no sul do Brasil, né? “É um bicho que se considerava extinto, tal, está reaparecendo, e eu tenho aqui 2 mil dólares da Universidade de Miami pra trabalhar 2 anos.” (risos) “Então você pega esses seus colegas aí que vão lá pro Taim fiscalizar e tal, e vá lá com eles ver o que está acontecendo.” E aí a gente começou a conversar com os pescadores e procurar informações. Até que em 1982, em agosto de 82, a gente viu a primeira fêmea com filhote, lá em Ubatuba, São Francisco do Sul, Santa Catarina. E que foi, também, um momento muito marcante. Foi a primeira vez que vi uma baleia de perto, né? E me dei conta de que havia muito que se fazer no Brasil com esses bichos, em termos de pesquisa e conservação. Acho que ali, realmente, é que a minha vida tomou um rumo definitivo de mexer com isso. E abandonar uma vida normal pra acabar trabalhando com essas coisas.

P/1 - E o que você sentiu quando você viu essa baleia (pela?), e como é que você viu, em que distância?

R - Ah, muito perto, né?

P/1 - Queria que você descrevesse.

R - Que as baleias francas passam muito perto da costa. Elas vem a 30, 40 metros da praia. Ela estava a isso, 20, 30 metros da praia, com filhote. Uma coisa muito difícil de descrever, né, você trabalhar, principalmente quando você é novo, né, e trabalha pra proteger um bicho que está longe, né? Baleia é uma coisa meio mitológica na cabeça de todos nós, né? Você fica pensando em baleia como uma coisa que está longe, está se acabando [e] você não vai ver. E, nossa, as baleias são uma presença muito, muito impressionante, né, e muito difícil descrever, por isso que a gente faz questão de dizer pras pessoas irem a Santa Catarina, Bahia, ver baleia porque é uma coisa difícil de traduzir, né? Uma presença muito forte de um bicho que não só representa esses milhões de anos de evolução, mas também representa uma convivência muito difícil com a gente, né? E que conseguiram sobreviver, aí, a quase 400 anos de matança no Brasil. E, ainda assim, chegam perto da gente tão disponíveis para serem apreciadas. Acho que é uma das coisas mais impressionantes, nas baleias, é essa capacidade que elas têm de ainda se aproximar da gente e estarem disponíveis pra essa apreciação e essa reflexão por parte da gente.

P/1 - Quer dizer, esses contatos, esse primeiro contato que você teve até esse primeiro trabalho, que me parece a primeira atuação profissional que você teve na área.

R - Hum hum. (positivo)

P/1 - Você não tinha uma formação, você não teve uma formação acadêmica regular

R - Hum hum. (negativo)

P/1 - Como se deu isso? Como você conseguiu? Como foram os seus primeiros passos pra conseguir fazer alguma coisa acontecer?

R - Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque, naquele tempo, final dos 70, começo dos anos 80, muito pouca gente fazia trabalho de campo na área marinha, no Brasil. O pessoal dessa, dessa geração, dos projetos que está aí, né? Projeto Tamar, Baleia Jubarte, Peixe-Boi, a gente mesmo, saiu tudo dessa vontade de fazer alguma coisa, né? E de grupos que saíram, de alguma forma, de dentro das universidades pra fazer coisas na rua. Eu abandonei a universidade ao contrário dos outros. Uma das coisas que certamente possibilitou fazer isso foi o apoio da minha família, né, quer dizer, até a morte do meu pai em 1994, ele sempre sustentou não só a mim, mas todo o trabalho do projeto. A gente, ao longo de vários anos, foi, nós nunca tivemos um patrocínio consolidado até 2002. Projeto sobreviveu sempre de pequenos “grants” aí, que a gente caçava com fundações do exterior, outras entidades. WWF ajudou durante dois anos, Fundação Boticário ajudou durante alguns anos. Até que, em 2002, finalmente, a Petrobrás entrou como patrocinador oficial do projeto, e hoje mantém o nosso trabalho. E eu a partir do ano passado, finalmente, passei a receber um salário pra trabalhar com baleia. Antes disso, eu vivia de biscate. Fazia algumas consultorias e escrevia uns livrinhos. Trabalhei durante 2 anos pro Governo Federal, mas depois me curei, né? E fui levando assim. Mas, sem dúvida nenhuma, esse trabalho chegou onde chegou porque, primeiro, o meu pai e depois a minha mãe, com a pensão de viúva dela, ajudaram muito [para] a que esse trabalho não parasse. E, evidentemente, toda uma gama de voluntários, né, que acompanhou todo o trabalho da gente ao longo desses anos. E muitos foram ficando pelo caminho. Eu sou, na verdade, o último sobrevivente desse grupo original de voluntários do projeto lá de 1981. Mas, teve muito trabalho de muita gente que trabalhou de graça para que o Projeto chegasse até hoje, né, a se transformar numa coisa mais consolidada e que pudesse influir como influiu, vem influindo, na formulação de políticas públicas, aí, pra conservação dos bichos.

P/1 - Neca [Maria ngela Marcovaldi], ontem, comentou que como não existia uma formação, né, que era muito intuitivo o trabalho, principalmente com relação às comunidades costeiras, enfim, as comunidades que moravam no local onde ela trabalha. Você sente que houve, também nessa sua trajetória, esse fator intuitivo de como trabalhar com essa questão?

R - Ah, com certeza! Porque a gente não tinha orientação nenhuma, né, no começo. Tinha lá a orientação do almirante, que catava informações, repassava pra gente. Mas, não havia formação nessa área, não havia conhecimento acadêmico no Brasil pra trabalhar com isso. Tanto que o primeiro guia de mamíferos marinhos do Brasil, quem publicou fomos eu e a Maria do Carmo, em 1988. A gente só tinha bibliografia estrangeira, né? Não havia nenhuma coisa popular de referência, sobre os bichos, aqui no Brasil. Então, nós resolvemos escrever alguma coisa, botamos o livrinho na rua, aí, que foi o primeiro guia. E a gente começou trabalhar, a partir do momento que reencontramos as baleias francas lá em Santa Catarina, em duas vertentes, né? Uma, trabalho de conscientização, educação dessas comunidades pra não, não cutucarem os bichos, principalmente. Naquela época, o pessoal jogava rojão, dava tiro em baleia, tal, tinha medo das baleias, tinha raiva. E, então, começamos todo um trabalho de conscientizar pra preservar, falando que era um bicho ameaçado, protegido por lei e tudo. E um outro, esse trabalho de monitoramento e pesquisa, né? Na verdade, só em 1985, 86, que a gente foi ter contato com o grande pesquisador de baleias francas, e o cara que começou a trabalhar com pesquisa de baleia viva, né? Porque, antigamente, você pesquisar baleia era sair num navio baleeiro e cortar a baleia em pedaços, estudar as tripas da baleia, né? E a moderna pesquisa de baleia viva começou com um cara chamado Roger Payne, americano, que estabeleceu em 1970 uma base de trabalho na Península Valdés, na Patagônia argentina, pra estudar baleias francas, que havia uma população sobrevivente desses bichos, lá. E ele que descobriu que as baleias jubartes cantavam e que tinham mudanças no seu canto, estudando as baleias lá nas Bermudas, no Caribe. E descobriu que as baleias francas podiam ser identificadas pelas verrugas da cabeça, que são uma coisa que nasce e morre com cada animal, e que são diferentes de uma pra outra, como se fosse uma impressão digital. E ele desenvolveu toda uma técnica de monitoramento aéreo, de fotografia aérea, pra fazer um catálogo de cabeças e de indivíduos de baleias. E eu conheci o Doutor Payne numa reunião da Comissão da Baleia, da comissão internacional, em 1984, em Buenos Aires. A partir daí começamos a conversar, até que ele veio até o Brasil e nos levou pra Patagônia pra fazer um treinamento de pesquisa com ele. E a partir daí que a gente começou, realmente, a ter um trabalho mais sistematizado de pesquisa e ajudar a fazer o conhecimento de trabalho com esses bichos.

P/1 - E eu queria que você falasse um pouquinho da sua participação na fundação do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha.

R - Hum hum. É isso foi uma briga interessante, né? O Parque de Noronha nasceu da ideia de um sujeito chamado Russell Coffin, empresário, dono da Refrigerantes Niterói, lá no Rio de Janeiro, um conjunto de engarrafadoras de Coca-Cola. E o Russell era também mergulhador, fotógrafo submarino e dono da primeira empresa de mergulho de Fernando de Noronha, Águas Claras. E um belo dia ele me procurou em Porto Alegre, tinha visto meu nome num livro, no Canadá, acho que era sobre baleias e turismo de observação de baleias, disse: “Olha, eu sou o Russell. Tenho uma empresa assim, lá em Fernando de Noronha.” Naquela época, Noronha era território militar, né, administrado pelo Estado Maior. Disse: “Ó, tem um plano pra destruir Fernando de Noronha, no Estado Maior das Forças Armadas, estão se aliando com empresas, querem fazer um grande pólo turístico lá e vão destruir Noronha, botar 5 mil turistas por dia, vão acabar com a ilha. E eu pago qualquer coisa pra impedir que isso aconteça.” Disse: “Eu quero fazer um trabalho de proteger Noronha e quero que vocês me ajudem.” Daí, ele foi à Porto Alegre conversar com a gente. Eu digo que o Parque de Noronha nasceu no sofá da minha sala, lá em Porto Alegre, né? Sentamos eu, ele e a Maria do Carmo, que era minha namorada naquela época, e nós criamos, nós chegamos à conclusão de que a melhor coisa pra proteger Noronha era criar uma Unidade de Conservação, e que havia mais do que justificativa pra fazer isso. E criamos lá o Comitê Pró Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, que era essas três pessoas, eu, o Russell e a Maria do Carmo. Um papel timbrado que ela desenhou, a gente imprimiu numa gráfica de uns padres, lá perto de Porto Alegre e a grana do Russell, das fotografias, as filmagens maravilhosas que ele fazia de Noronha. E começamos uma campanha na imprensa, e a mobilizar entidades aí, no plano internacional. Brigamos durante 3 anos pra conseguir sair o Parque, né, que foi criado em setembro de 1988. Houve uma reação forte do Estado Maior das Forças Armadas contra isso, e uma articulação com a banda podre da área ambiental do governo naquela época, pra criar uma Área de Proteção Ambiental de fachada lá em Noronha e não deixar que o Parque Nacional saísse. E nós fizemos todo um movimento contra isso. Eles criaram a APA de Fernando de Noronha, mas nós continuamos brigando pra criação do Parque. E nós ganhamos, na reta final, um aliado muito importante, que foi o Fernando César Mesquita, que foi o primeiro e único governador civil do Território de Fernando de Noronha, antes de Noronha ser transferido pra Pernambuco, pela Constituição de 88, e também foi o primeiro presidente do IBAMA. E o Fernando César Mesquita via não só a importância da criação do Parque, mas também, politicamente, uma oportunidade de tirar uma fatia de Noronha do domínio de Pernambuco, mantendo ela no Governo Federal, através da criação de uma unidade de conservação federal. Então ele fez uma força muito grande com o presidente José Sarney, que a gente já tinha em alta conta por ter acabado com a caça da baleia no Brasil. Foi ele que, em 1985, assinou o decreto suspendendo a caça, e depois a lei federal proibindo, em 87. E ele convenceu o Sarney da importância de se criar, urgentemente, um Parque Nacional. E aí, nós fizemos uma exposição de motivos, que acabou sendo a exposição de motivos original. Foram feitas lá as delimitações e o Parque acabou saindo. E dentro daquilo que sempre foi a minha impressão, né? O movimento pode se organizar em grandes ONGs, querer se transformar em movimento popular, mas no fundo, o que acaba fazendo diferença na conservação da natureza é a iniciativa individual. Se juntar três ou quatro pessoas que tiverem uma boa estratégia, você move o mundo, né? Foi assim que a gente criou o Parque de Fernando de Noronha, que a gente criou a Reserva Ecológica, hoje refúgio de fauna da Ilha dos Lobos, lá no Rio Grande do Sul, que tem uma pequena colônia de leões marinhos, criamos duas APAs lá em Santa Catarina, do Anhatomirim e da Baleia Franca, mais recentemente. Sem pensar em fazer do ambientalismo um movimento de massa, né? Você tem que ter meia dúzia de pessoas, ter iniciativa e sair fazendo as coisas. Eu acho que o Parque de Noronha, que hoje está incluído no carnê do Patrimônio Mundial, né, é um exemplo clássico, assim, de como dá pra fazer coisa boa a favor da conservação se você se organizar de forma estratégica, política, pra fazer as coisas acontecerem.

P/1 - E qual foi a sensação dessas três pessoas, né, que estiveram lá no seu sofá da sala a hora que, finalmente, foi assinada?

R - Ah, muito legal, né? Assim, a gente, eu sempre fiz parte de um ramo do movimento, né, que é chamado pejorativamente, pela turma mais à esquerda, de tarefista, porque a gente quer ver coisas práticas sendo feitas. Eu não tenho saco pra ficar discutindo a Conferência de Tbilisi sobre educação ambiental, ou indo nessa farsa que são as Conferências Nacionais de Meio Ambiente, que [é] esse MMA, entende? Esse papo furado sobre a importância da conservação. Não, você tem que fazer coisas. A importância a gente sabe qual é. A gente tem que fazer educação ambiental legal com as crianças, porque os velhos você não muda mais a cabeça, mesmo. E tem que obrigar as autoridades a fazerem coisas práticas de conservação. Então a gente sempre foi muito tarefista, de correr atrás de coisas concretas sendo feitas. Cada vez que você ganha uma pequena batalha nessa guerra de longo prazo, como foi a criação do Parque lá, é muito legal. Vale uma cervejada, com certeza.

P/1 - E a sua experiência na Secretaria Federal do Meio Ambiente, o que que mais marcou pra você?

R - Porque aquilo foi muito doido, né? Que o Governo Collor, que foi uma coisa que certamente merece muitos estudos ainda, pra além daquela superficialidade, né, do processo de corrupção e do “impeachment”, tal. O Governo Collor levou pra Brasília o José Lutzenberger pra ser Secretário Nacional do Meio Ambiente. Naquela época, não existia Ministério, né? Tinha uma Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, ele era Secretário Especial. E num determinado momento, eu acabei indo trabalhar lá. O Lutzen levou alguns amigos, e entre eles, o Ney Gastal, um jornalista lá do Rio Grande do Sul, muito ativo na área ambiental há muitos anos. E o Ney acabou, junto com o Lutz, me levando pra Brasília pra ser Coordenador de Articulação da Secretaria. Eu cheguei em Brasília, o Lutz disse assim: “Vê o que é que tu quer fazer.” (risos) E eu acabei pegando a área de tratados internacionais, fizemos algumas outras coisas. Conseguimos criar, nessa época, a Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim, lá em Santa Catarina, pra proteger uma população residente de boto tucuxi, né, que é a população mais austral [referente ao hemisfério sul] do mundo, desse bicho. Mas eu peguei essa área de tratados internacionais pra tentar dar uma dinamizada em algumas coisas. Conseguimos assinar a Convenção de Ramsar, sobre áreas úmidas, nesse período. E a gente conseguiu consolidar a política brasileira lá na Comissão Internacional da Baleia, né? Porque o Brasil largou da caça da baleia entre 85 e 87, mas nesse período, daí pra frente, a participação brasileira lá na Comissão da Baleia ficou meio num limbo, né? Disse: “O que é que a gente vai fazer daqui pra frente?” E, claro, eu continuava indo na comissão como ONG, desde 84, interagia muito bem com os representantes do Itamaraty. Mas o Brasil não tinha uma política pra conservação dos mamíferos aquáticos. E a gente começou a construir essa política um pouco a partir daí, criando uma participação efetiva do órgão ambiental federal nas delegações de governo pra Comissão da Baleia, e firmando uma posição bem pró conservacionista a partir desse período. Claro que num determinado momento, o governo Collor se deu conta que nem o Lutzen, nem a gente tinha nada a ver com aquela coisa lá, e nos jogaram pela janela. Eu ainda fiquei em Brasília algum tempo porque a Maria Tereza Pádua assumiu a presidência do IBAMA, me convidou pra trabalhar com ela. Fiquei alguns meses lá, trabalhando com ela. Administrando algumas confusões do IBAMA lá em Santa Catarina, também junto com a gerência. Mas, quando a Maria Tereza saiu, aí, realmente eu pedi o, pedi o chapéu, fui-me embora porque Brasília não é pra gente certa. Não que eu seja muito certo, mas Brasília tu tem que ter um grau de, um grau de loucura e de convivência com aquela, aquela hipocrisia de gabinete, que realmente, assim, pro meu temperamento gaúcho, italiano e leonino, eu não tinha condições de administrar.

P/1 - Então, dentro desse assunto, pra você, qual é a relação no Brasil, atualmente, entre política e meio ambiente?

R - A relação é muito simplória, não é? Político não gosta da questão ambiental. E apesar de toda fachada, não é, que se criou aí, agora com o governo que se acha de esquerda, né? A gente vê que a, nenhum matiz político dá importância pra conservação da natureza. Os governos que a gente chama de direita têm uma visão muito clara desenvolvimentista, e fazem um esforço pra enquadrar a discussão das questões ambientais dentro do viés desenvolvimentista, de maneira que essa cosmética da conservação não atrapalhe o “business as usual”, né? E esse governo que nós temos aí faz um esforço grande de dar uma outra fachada, que é social, pra questão ambiental, e que acaba não atendendo nem ao social e nem ao ambiental, né? A gente tem uma trajetória de ser parceiro do governo, principalmente nessa área de mamíferos aquáticos e unidades de conservação, continua sendo parceiro de várias instâncias aí da área ambiental federal. Mas, não deixa de ser crítico em relação ao desastre que está sendo essa... Primeiro, a amazonização da política ambiental brasileira, né, em que claramente você tem uma ministra que defende a sua base político-partidária e desvia recursos do país inteiro pra tentar resolver as questões ambientais da Amazônia. E não consegue, como a gente está vendo. Os níveis de desmatamento e de descaminho dos recursos continuam muito grandes. E que abandona completamente a política ambiental do resto do país, né? E que continua sendo, né, um ministério fraco. O Ministério do Meio Ambiente não manda absolutamente nada no Brasil, hoje, porque ele é abafado por um colégio de ministros que é desenvolvimentista, com o seu viés de esquerda, não importa. E, evidentemente, por uma Casa Civil, hoje, que está em mãos de uma pessoa que é inimiga declarada da gestão correta, sábia, dos recursos naturais, que é Dilma Roussef, né? Desde o tempo que ela está no Ministério de Minas e Energia, agora na Ca..., na função de Primeira Ministra, né, na Casa Civil, ela tem feito o possível, né, declaradamente, diga-se isso a favor dela. Ela é transparente como inimiga da conservação da natureza, de impedir que se façam avanços novos na legislação, nas políticas de governo, na criação de novas unidades de conservação, porque ela acha que tem que abrir tudo pra exploração de petróleo, ela acha que tem que criar hidroelétricas em todos os lugares, e que as baleinhas, as arvorezinhas e a qualidade de vida das pessoas não deve ser empecilho pra que o país se atraque num desenvolvimentismo insano, né? Essa é a tônica do atual governo, e que não é do atual governo, é uma tônica de governos em geral, não é? Essa visão de que a política de governos incorpora a questão ambiental, ela é meramente cosmética. Eu acho que os avanços que a gente tem feito são mais avanços dentro do seio da própria sociedade, de ser através de mecanismos de consumo e de pressão, convencer os meios produtivos da importância de um gerenciamento melhor dos recursos naturais do que qualquer postura de governo, que se depender do governo, nós estamos ralados.

P/1 - Enfim, e como é que você acha que o empresariado, enfim, existem várias empresas que estão, enfim, aparentemente voltadas à questão do desenvolvimento sustentável, investindo em ações, o que você acha em relação a isso, realmente? Esse apoio da iniciativa privada tem beneficiado a questão ambiental no país.

R - Eu acho que tem. Agora, é preciso que a gente entenda que essas relações com o meio produtivo são relações que têm que ser sinceras no que são os interesses mútuos, né? A gente ouve falar muito de responsabilidade social da empresa, né? Eu hoje participo, aí, de um grupo de líderes ambientais, sociais, apoiados por uma fundação, Fundação Avina, que promove essa relação entre empresariado e ONGs de meio ambiente, e que trabalham na temática social. Agora, a verdade é que responsabilidade social, no Brasil, é um troço que não existe, né? Existe marketing social, existe marketing verde, muita fachada, existem investimentos, que são investimentos importantes, como o do própria Petrobrás, né? Que apoia os projetos aí, da área ambiental marinha, e vários outros. Agora, é uma relação de toma lá, dá cá, né? Se existe responsabilidade social, ela é de um indivíduo empresário, de outro. Mas, as empresas como um todo ainda veem isso como despesa, né? Investimento na área ambiental é uma despesa. Você vai procurar um patrocínio, no empresariado privado, eles acham aquilo um saco. Eles não acham que é obrigação da empresa e que é bom pra empresa investir em meio ambiente. Eles acham que é bom investir em imagem. E, pra isso, o meio ambiente, as questões sociais se prestam, né? Elas são, nós somos ferramentas de marketing. Nós não somos produto da formação de uma consciência no meio empresarial. É claro que o aprofundamento dessa relação, né, leva à incorporação de outros padrões ambientais, de relacionamento social com as empresas. Mas por forças de mercado, única e exclusivamente. Essa coisa da consciência ética da importância do meio ambiente, eu não acredito nisso, não. Pelo menos, não é isso que a gente vê no nosso relacionamento do dia a dia. Pouquíssimas e honrosas exceções, no geral, dadas por indivíduos que ainda mandam nas suas empresas é que fazem com que ainda haja alguma tônica em responsabilidade social. Mas, o padrão do Brasil não é esse, não.

P/1 - Bom, hoje, 16 de fevereiro, o Protocolo de Kyoto completa um ano de vida, né? O que é que é esse protocolo, pra você, pessoalmente, o que que você acha desse acordo? Se é que...

R - Protocolo de Kyoto é um belíssimo acordo de boas intenções, que evidentemente está fadado ao não funcionamento, né? Por duas razões: Uma, é o alijamento dos Estados Unidos em função dos seus padrões, aí, de consumo de energia e de emissão de, de indutores do efeito estufa. E o outro, é essa coisa da condescendência que o terceiro mundismo de Índia, China e Brasil com as suas emissões, né? Os dois blocos de ricos e quase pobres com pobres, né, todos eles exercitam as suas razões políticas pra não cumprirem as metas necessárias pra reduzir o aquecimento global. Não faço a menor ideia onde é que isso vai dar. Nesse ponto eu sou meio que nem o almirante Ibsen, gostaria de estar aqui daqui a mil anos, ou um milhão de anos, pra ver onde é que toda essa confusão deu, né? Mas não acredito, não acredito que esses padrões de consumo mudem em função do Protocolo. Acho que a médio prazo vai ser de novo a questão de eficiência econômica que vai nos levar pra outras tecnologias, né? Mas, se nós dependermos de novo, no plano internacional, como no nacional, de acordos políticos, pra nos levarem a alguma racionalidade em relação ao uso dos recursos naturais, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Infelizmente, com todos os defeitos que o capitalismo tem, nós vamos ter que trabalhar dentro dele, pra criar lógicas de mercado, né, que nos levem a outros padrões de uso dos recursos e de tratamento dessas questões, porque na base do acordo de boa vontade, não vai a lugar nenhum, não.

P/1 - Voltando um pouquinho à questão da caça às baleias, né? A indústria da caça à baleia japonesa chega a ser uma ameaça pro Brasil, existem algum indícios tanto...

R - Com certeza.

P/1 - A médio, longo prazo, em que sentido, Truda?

R - O Japão... É muito engraçado, né, a gente fala muito de imperialismo norte americano, né, dentro de universidades você só ouve “slogan” contra os Estados Unidos, mas enquanto os Estados Unidos fazem o papel de imperialismo burro, o Japão vai praticando o imperialismo inteligente, que é o mais daninho pra planeta inteiro, que é a dominação dos oceanos. O Japão, hoje, é um buraco sem fundo de recursos naturais do mundo inteiro, principalmente recursos marinhos. Ele consome, sem nenhum pudor, os recursos pesqueiros de todo o mundo, com as suas frotas imensas. Acaba com as baleias, compra tartaruga marinha de todo mundo, contrabandeia bicho de tudo quanto é lado. E as pessoas simplesmente não ligam pra isso. E o Japão, hoje, na Comissão Internacional da Baleia, você tem três países caçando. A Noruega que tem uma objeção legal à moratória internacional da caça, que foi decretada em 82 e passou a valer a partir de 86, e caça baleias lá nas suas águas territoriais. A Islândia começou um pequeno programa de caça à baleia científica, entre aspas, que a Comissão permite porque o texto, o tratado fundador da Comissão da Baleia é de 1946. É um tratado baleeiro que existe pra permitir que as pessoas matem baleia. E lá permite que países se outorguem cotas de captura científica, que é o que o Japão e a Islândia fazem. O problema do Japão é que mais do que querer caçar as suas águas e acabar com seus próprios recursos, eles praticam também na caça à baleia esse imperialismo oceânico e vão pra águas internacionais matar as baleias, como estão fazendo agora dentro da Antártida, dentro de um santuário declarado pela própria Comissão da Baleia. E a intenção manifesta deles é expandir essa caça pra águas internacionais do mundo inteiro. Existem dois problemas fundamentais: Um, é eles virem caçar baleia na nossa região, que pode acontecer, no Atlântico Sul, e aí as nossas baleias só estão protegidas nas áreas de reprodução, que são costeiras. As áreas de alimentação e as rotas migratórias são todas possivelmente águas internacionais. E a outra coisa, que é mais insidiosa e que eu acho que nós temos um papel a cumprir em denunciar e combater, é a desestabilização das políticas dos países, dos pequenos países e países em desenvolvimento, pelo Japão, pra ganhar votos a favor da caça das baleias e da continuidade dessa predação pirata dos oceanos. O Japão está literalmente comprando votos de pequenos países pobres, Tuvalu, Kiribati, e antiga Barbuda, Benin, Gabão e outros, Nicarágua, na América Lática, pra votar com eles na Comissão da Baleia. Eles vão lá: “Te dou 20 milhões de dólares pra você melhorar o seu, a sua produção pesqueira, e vender pra gente, evidentemente, e você manda um ‘arigó’ [alguém da roça] lá pra votar comigo na Comissão da Baleia”. E eles criaram um bloco baleeiro de países que não são baleeiros, mas que dependem de ajuda econômica do Japão. E isso é escandaloso. Os japoneses dão instruções pra eles durante as reuniões e tudo, não é nenhum segredo isso. E, evidentemente, como é que pode um país aspirar uma cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas se ele pratica uma política de desestabilização das políticas soberanas de países mais frágeis. Mas isso é o que está acontecendo hoje. Então, nós sofremos, na verdade, duas grandes ameaças da parte do Japão. Uma direta, de virem matar baleia aqui na região. E a outra, do Japão desestabilizar as políticas de países que não são baleeiros, né? E que são, portanto, aliados naturais nossos em desenvolver os usos não letais desses animais. Uma gestão esclarecida, mas que hoje estão sendo desestabilizados pela pressão econômica do Japão.

P/1 - E quais as medidas, quais, existe um planejamento pra se evitar que isso aconteça, pelo menos nas águas territoriais brasileiras ou...

R - É. Está havendo, já de muitos anos, né, essa evolução da política brasileira pra conservação. Se bem que de vez em quando tem alguns espasmos, né? Em 2005, apareceu uma aberração lá no Ministério do Meio Ambiente, um parecer propondo que esse negócio de santuário de baleia não era tão legal, era uma filosofia de ONG. De repente, o bom era apoiar a caça sustentável. Mas, foi tratado como uma aberração, felizmente, né? E ficou por isso mesmo. Mas os baleeiros não estão mortos, estão por aí. Essa evolução da política interna do Brasil a favor da conservação levou a que a gente começasse a trabalhar, e eu digo a gente porque hoje eu faço parte da delegação de governo, a Comissão Internacional da Baleia, junto com o Centro de Mamíferos Aquáticos do IBAMA e coordenado lá pela Divisão do Mar e Antártida, e espaço do Itamaraty. A gente começou a tentar trabalhar essa questão no plano regional, né, entendendo que era preciso que se desse uma resposta a essa expansão dos interesses baleeiros, com a criação, pelo menos, de uma coordenação no plano regional. E, além de trabalhar com um grupo mais amplo de países pró-conservação, chamados países “like mind”, lá na Comissão da Baleia, que inclui Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e vários outros países, nós começamos a tentar dar um pouco mais de carinho pras relações do Brasil com países da região, Argentina, Chile, Uruguai, que hoje não é membro da Comissão da Baleia, mas pode voltar, a própria África do Sul. Países que ou têm turismo de observação de baleias como uma atividade econômica importante ou estão começando a desenvolver esse potencial. E através de uma iniciativa recente do chefe da delegação argentina, embaixador Eduardo Iglesias, se criou um grupo, o chamado Grupo de Buenos Aires, que lançou uma declaração ano passado, reafirmando o nosso direito ao uso não letal das baleias como opção regional de manejo. O Brasil está tentando criar, juntamente com esse grupo, essa doutrina, né, de que nós temos um direito soberano ao uso das baleias através dos métodos não letais. Através de pesquisa não letal, da valorização econômica, através do ecoturismo e também de valores sociais, que são valores intrínsecos, né? Nós temos direito de achar que as baleias têm valores estéticos, culturais, históricos e não queremos que esses valores sejam degradados por uma frota baleeira de um país hiperdesenvolvido que vem aqui nos roubar desses recursos, que são recursos com valor social muito grande. E estamos tentando levar isso como doutrina nos fóruns internacionais pra se contrapor a esse expansionismo baleeiro, né? A noção de que não é preciso comer, enlatar as baleias pra que elas tenham valores sociais legítimos, e que esses são valores que as nossas sociedades têm o direito de defender. Se nós vamos ter sucesso com isso a longo prazo é uma incógnita grande. E eu acredito que sim, nesse ponto é uma das poucas coisas na área ambiental que eu sou bem otimista. Eu acho que nós vamos ter mais fôlego do que o dinheiro do Japão e vamos acabar conseguindo impedir que, pelo menos na nossa bacia oceânica do Atlântico Sul, onde Brasil, juntamente com a Argentina e a África do Sul, estão propondo a criação de um santuário, que permita a proteção das baleias aí, permanentemente. Acho que nós vamos acabar tendo sucesso com isso.

P/1 - Bom, você recebeu vários prêmios ao longo, você tem recebido vários prêmios dentro da, o que que esses prêmios significam particularmente pra você?

R - Olha, eu acho que esse reconhecimento sempre é bom, né, porque a gente apanha tanto, a gente tem que perder tanto tempo brigando com lobista de pescador, com prefeito analfabeto de não sei aonde, com japonês. E você deixa tanta coisa pra trás, né, pra fazer militância, você deixa sua família pra trás muito tempo, deixa seus amigos, suas coisas, os livros parados, mofando, lá. Então, quando alguém diz que acha legal o que tu estás fazendo, sempre é um reconhecimento importante, né? Eu acho legal a gente, assim, nós temos uma política lá no Projeto Baleia Franca, por exemplo, de não nos candidatarmos a prêmio nenhum, a gente não entra em concurso de prêmio. Mas, sempre que alguém que outorga prêmio na área ambiental lembra da gente, isso é bacana. A gente gosta, sim, como todo mundo. (risos)

P/1 - Você estava dizendo, né, que lá no início, nos 15 anos, quando você começou a se envolver com essa questão, existia, o movimento estava bem efervescente e que hoje está bastante parado, uma certa pasmaceira.

R - Nossa, virou umas múmias, uma pasmaceira.

P/1 - O que você diz pra esses jovens, enfim, você deve ter contato com a moçada que caminhos que você pode apontar, que diretrizes que você pode indicar pra que isso não se torne...

R - É, a gente tem que investir na gurizada mesmo, né? Eu não vou mais a congresso científico, não tenho saco mais de ficar sentando, ouvindo apresentação, trabalho, mas eu tenho ido em congressos que juntam estudante. Justamente pra ter contato com a moçada, conversar com a estudantada, botar minhoca na cabeça deles e fazer subversão mesmo. Dizer: “Olha, vocês têm que se mobilizar, têm que discutir os problemas ambientais.” Tem que jogar tomate em político, sabe? Meter a boca, ir pra imprensa, fazer abaixo-assinado, fazer protesto, que são coisas que a gente fazia e parou de fazer. Parou de fazer um pouco porque a militância social se diluiu depois da ditadura, né? E hoje você tem ONG pra tudo quanto é lado. Muitas boas, outras nem tanto. Mas, fazendo coisas diversas. E, em parte, a profissionalização do movimento, da gente ter patrocínio e ter relações de trabalho com governo, acho que nos tirou o ímpeto de criticar e protestar e está nos tirando a capacidade de indignação, que é extremamente importante, né? E nesse ponto eu sou feliz com o nosso patrocínio da Petrobrás porque a gente continua metendo a boca em muitas coisas e nunca recebemos um telefonema de ninguém pra, sabe, insinuar alguma relação entre o patrocínio e a nossa capacidade crítica. É uma das coisas que eu tenho a dizer a favor deles, é que apesar de eu continuar sendo um boquirroto e metendo a boca, aí, nas barbaridades que a gente vê, nunca, a gente nunca foi pressionado nesse sentido. Mas as pessoas, eu acho que naturalmente se sentem constrangidas de ser parceiro do governo e criticar o governo, o que é uma coisa muito latina, né? Até porque aqui, os funcionários de governo se sentem donos do governo, né? Eles não se sentem empregados da gente, se sentem donos do serviço público. Aí quando você critica o serviço público, eles se tomam de dores pessoais. E aí, começam a te boicotar e a falar mal, e a se sentir no direito de estar ofendido por uma crítica que você faz como cidadão a um serviço público que não está cumprindo com a sua obrigação. E as pessoas não podem ter medo disso, não, sabe? Tem que chegar no balcão de governo e bater no balcão, e sapatear, e incomodar, isso que essa gurizada tem que reaprender a fazer, né? Eu acho que a gente, a minha geração ficou muito comodista, com essa coisa de a gente transferir uma parte da militância pra políticas de governo. Uma grande parte dos militantes virou governo, né? E com isso foi castrada na sua condição crítica e deixou no movimento gente que: “Ah, pô, são amigos.” Não querem criticar ou têm lá um patrocínio, um “conveninho”, um acordo de cooperação, um não sei o quê, e falta capacidade de indignação. Então, acho que o que a gente tem que fazer é criar caminhos, também, pra que essa gurizada possa participar do movimento de maneira mais crítica, né? Transmitir informação, estimular a criação de novas pequenas entidades em que essa gurizada possa se organizar e botar a boca no mundo. Mas isso é fundamental. Inclusive criticar a gente, né? Quer dizer, eu hoje ouço muita crítica de gente que, mais jovem, que acha que a gente não faz tudo o que podia fazer pela conservação e que a gente está vendido pro sistema e tal. E é importante que a gente critique as próprias ONGs pra não deixar que a gente enferruje e deixe passar algumas coisas que quando a gente era mais moço não deixaria passar.

P/1 - E, de uma forma geral, assim, como é que vê, como é que você sente, você acha que a humanidade está de alguma forma realmente preocupada com a questão ambiental? Existe essa projeção no futuro que sim, o mundo está sofrendo aquecimento, sim, o mundo pode acabar. Como que você vê essa questão geral, mesmo?

R - É, eu acho que as pessoas hoje são menos ignorantes em relação ao dano que a gente está causando pro planeta, com certeza. Se você for falar com brasileiro médio, ele tem uma ideia do tamanho da barbaridade que a gente está fazendo, que é uma coisa que nos anos 60, 70, você não tinha. Agora, daí, até fazer alguma coisa pra mudar, vai uma longa distância, né? Eu acho que as pessoas se desmobilizaram muito. Não só no Brasil, mas em outros países, né? O movimento ambientalista teve o seu pico, realmente, nos anos 80, começo dos 90, e de lá pra cá, ele perdeu muita força, em função de tudo. De mudanças na conjuntura global e tal. E eu não muito otimista não, eu acho que a gente tem que realmente tentar trabalhar dentro do sistema e criar mecanismos de relação com os setores produtivos pra reduzir a velocidade do dano, principalmente, né? Eu acho que essa geração, a nossa e a próxima, não vão ter momentos suficientes pra fazer grandes coisas pra mudar esse paradigma, né, da relação do homem com o planeta. Tudo o que nós podemos fazer, e nós temos que fazer, é reduzir a velocidade da destruição. Pra isso, é importantíssimo que a gente conserve espécies ameaçadas, que a gente crie mais áreas protegidas e faça implantar, que a gente reduza o ritmo da produção de gases nocivos ao planeta, não é? Mas o ponto da virada está mais adiante, assim, eu não acredito que eu vá, que eu vá ver isso. Talvez as minhas filhas, no final da vida delas vejam uma mudança desse, desse caminho de autodestruição, né? Ele passa evidentemente por uma redução da quantidade de gente no planeta. A Terra não tem como sustentar todo mundo que existe hoje com um padrão de vida digno. E, evidentemente, você não vai sair matando as pessoas, mas você tem que pensar, né, em quanta gente o planeta pode sustentar. E essa é uma questão que nem os governos, e muito menos as ONGs querem ouvir falar, né? Porque ela é associada com uma visão de direita, então você continua em grande parte discutindo os grandes temas ambientais em função de pré-conceitos ou das suas, ou das visões estéticas que a gente tem muitas vezes em relação aos temas, e não tem a coragem pra enfrentar as coisas de frente. A superpopulação certamente é um dos temas fundamentais a serem discutidos. Como é que você dá qualidade de vida, de vida digna, pra um número X de pessoas que o planeta pode sustentar e como é que você chega nesse número sem agredir os direitos individuais das pessoas. São questões fundamentais que ninguém quer tratar no momento atual, não acho que vão ser tratadas num futuro breve, mas eu acho que vão ter que ser tratadas e acho que esse ponto de inflexão daqui a 80, 100 anos vai chegar. A gente não vai ver ele, não. Mas, tem que continuar trabalhando, né? Por mais que a coisa pareça difícil, que a situação pareça irreversível, muitas vezes, em relação à degradação que a gente está causando pro planeta, eu acho que cada uma dessas pequenas iniciativas contribui um pouco, né, pra que a gente freie esse processo de destruição. Vai demorar, a gente tem que saber que não vai receber muito reconhecimento por isso, não. A gente recebe mais é pedrada, né? Mas faz parte. Eu acho que a grande satisfação é você encostar a cabeça no travesseiro sabendo que fez um pouco pra parar com esse processo insano de, de destruição. E isso a gente tem que continuar fazendo.

P/1 - Bom, falando um pouquinho nas suas filhas, o que é que elas fazem? Você tem quantas filhas?

R - Eu tenho três filhas. Tenho duas filhas do meu casamento, a Lara e a Júlia, moram em Canoas, com a minha ex-mulher. E tenho uma filha, Vitória, em São Paulo. E são todas pequenas, estudam, né? A Lara e a Júlia têm essa singularidade de ter um pai que é o maluco da baleia, e uma mãe que é veterinária de zoológico, né?

P/1 - Que sorte.

R - Especializada em animais selvagens, né? E então, evidentemente, elas tendem a ter um desvio de cabeça pra essas coisas. E, nas duas, eu estou tentando incutir aquela vontade de ler e de viajar, né? A gente vai muito à livraria junto, viaja, sempre que possível faz coisas juntos. E, não sei o que é que elas vão fazer da vida, não, né? A ideia é tentar passar pra elas a mesma coisa que eu tive, que é oportunidades de ver o mundo e escolher o próprio caminho.

P/1 - E que mundo você imagina, você espera que elas tenham, quando se tornarem adultas, né?

R - Mais difícil do que o nosso, com certeza, né? Eu gostaria que não fosse assim, mas eu tenho plena consciência de que, de que as minhas filhas vão viver num mundo mais complicado do que o nosso porque... Pelo menos a nível de Brasil, né? Porque os processos de degradação do tecido social nosso, não se vê horizonte pra reverter isso, né? As políticas de governo pra combater questões como violência e universalização da saúde são políticas absolutamente ineficientes, né, marcadas pela demagogia. E isso vai fazer com que elas tenham que sobreviver num tecido social muito complicado. É, acho que é preciso a gente preparar os nossos filhos pra isso, né? Pra batalhar pra mudar isso, mas também pra não se iludir de que a realidade da vida adulta deles vai ser muito marcada por essas desigualdades sociais que a gente tem, e pela degradação ambiental e por todas as consequências da vida em sociedade, nessas condições. Então, assim, me preocupo muito com o futuro das minhas filhas nesse ponto, assim, me dá uma melancolia profunda que elas tenham que enfrentar um mundo nessas condições graças à canalhice dos nossos governantes, ao longo de muitos governos. Mas é, acredito que a situação vai ser essa.

P/1 - Alguma questão, Carol, que você gostaria de colocar?

P/2- Não, acho que não.

P/1 - Tá. Então, pra gente encerrar, Truda, eu queria, o que é que você achou de ter participado desse projeto de memória, né, da Convenção da Diversidade Biológica.

R - Hum, hum. Poxa, eu acho uma iniciativa super legal, né, porque você certamente vai ter visões diferentes de pessoas diferentes. Muitas vezes falando da mesma coisa, né? Então dá pra criar um mosaico de memória muito bacana, né, e de gente que na pior das hipóteses viveu sem tédio, participando de uma série de coisas que de alguma maneira marcam aí o nosso tempo. Acho esse projeto super legal, né? Certamente vou ser um visitante assíduo desse acervo.

P/1 - Que bom. E da lição da sua carreira, assim, né, alguma coisa que você diga pra suas filhas: “Olha, seu pai tirou as seguintes lições da carreira.” O que que você diz, né, o que é que você coloca pras pessoas?

R - É, eu acho que a carreira de ativista, né, social, ambiental é uma coisa muito de vocação, né? Você tem que ter paciência pra aguentar fazer as coisas, mas é uma coisa que te dá, certamente, muita satisfação também. Não é aquela coisa missionária: “Ai, como que a gente sofre”, tal. Você sofre as pancadas da vida normal, mas é algo que te dá muita satisfação. Eu acho que a gente tem que evoluir pra uma sociedade em que as pessoas queiram interferir no coletivo. Tento passar isso pras minhas filhas. E, principalmente, tento passar pra elas a necessidade de você ter uma vida que não seja comum, nem ordinária, né? Tem que poder enxergar o mundo com outros olhos, poder viajar nas experiências dos outros, criar suas próprias experiências, enfim abrir horizontes, pra não ficar naquela vidinha de ir pro trabalho e voltar pro trabalho, né, ver Copa do Mundo e tirar férias 30 dias por mês e ir pra praia, né, com aquela boiada humana, ficar socado lá, torrando no sol, embaixo da camada de ozônio arrebentada, né? Eu tento passar pras minhas filhas o privilégio de você ter um outro olhar sobre o mundo, uma outra visão. E de tentar levar, na medida do possível, uma vida incomum, pra poder depois, quando chegar no final da sua vida, você com 40, 60, 80, 100 anos, poder dizer: “Vivi sem tédio.” “Vi o mundo e tentei deixar alguma coisa pra transformar esse mundo numa coisa melhor.” Segundo, evidentemente, os meus próprios padrões, que podem não ser os de todo mundo, mas eu fiz alguma coisa da minha vida, né? Acho que esse é o melhor legado que a gente pode deixar pra quem vem depois: é essa vontade de ter uma vida diferente, que veja o mundo com outros olhos, que não os dessa boiada do dia a dia, e essa certeza de que tu fizeste alguma coisa fora do padrãozinho pra transformar essa sociedade que a gente vive.

P/1 - Muito obrigada.

R - Obrigado a vocês. Divertido (risos).

P/1 - Que bom.

R - Gostei dessa conversa.

P/1 - Também gostei muito.

R - Uma hora vou ter que ver isso, depois. (risos)

P/1 - Com certeza. Você vai ver, vai estar no site do Fábio, do bioclimático. Vai estar no site do Museu da Pessoa.

R - Legal.

P/1 - Obrigada, Truda.

R - Beleza, gente.

[Fim do depoimento]

Recolher

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)