Realização Museu da Pessoa

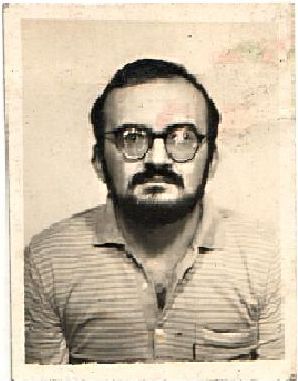

Depoimento: Geraldo Moreira Prado (Mestre Alagoinha)

Rio de Janeiro, 16 de Julho de 2009.

Entrevistadora – Karen Worcman

Código da Entrevista: HMM_HV008

Revisão: Nataniel Torres

P/1 – Pra começar, gostaria que você dissesse o seu nome completo, local e data de nascimento.

R – Geraldo Moreira Prado. Nasci no dia 28 de julho de 1940 na Fazenda Brejo Grande, município de Nova Soure, Bahia.

P/1 – O nome dos seus pais.

E – Meu pai chamava Cândido dos Reis Prados, minha mãe, Maria Moreira Prado.

P/1 – Você tinha muitos irmãos?

R – Éramos em cinco: Manuel Moreira Prado, João Moreira Prado, José Moreira Prado, Rita Moreira Prado e eu. Três já faleceram. Somente eu e a minha irmã, que mora em São Paulo.

P/1 – Qual era o nome dos seus avós?

R - O avô paterno era João Prado de Carvalho, que era irmão da minha avó materna. O nome da minha avó paterna eu não sei.

P/1 – Você não sabe o nome da sua avó paterna?

R – Eu não sei, só sabia o apelido, que era Naninha. Mas o nome mesmo... Devia ser Ana.

P/1 – Você conhecia seus avós?

R – Dos meus avós só conheci a minha avó materna. Todos eles são de origem rural.

P/1 – Você sabe da onde eles vieram?

R – O núcleo, mesmo, é de uma cidade chamada Tucano, que fica bem próxima a Canudos. Eles eram pequenos proprietários, criadores de cabras, de animais nessa região. Ainda tenho alguns parentes por lá.

P/1 – Tanto o seu pai como a sua mãe?

R – Tanto do meu pai como da minha mãe. Eles eram primos. Bem próximos. Todos eles vêm desse núcleo.

P/1 – E você sabe como eles se conheceram? A história do casamento dos seus pais?

R – Através de família. São primos, estavam sempre próximos... E não é somente o meu pai e a minha mãe, tenho mais três tios que são primos casados entre si. O irmão mais velho da minha mãe é casado com a irmã mais velha do meu pai. Depois tinha mais um irmão do meu pai casado com a irmã da minha mãe. Outro irmão do meu pai é casado com a meia-irmã da minha mãe. E também tem um detalhe que eu acho que em história oral é importante. A minha avó materna foi mãe solteira.

P/1 – Ah, é? Como é que foi isso?

R – O primeiro filho dela era filho de ex-escravo. Que é esse meu tio mais velho, irmão de mamãe, casado com a irmã mais velha do meu pai. Minha avó ficou grávida, nasceu meu tio, foi criado com os tios dela. Depois ela ficou mãe solteira e amante do cunhado.

P/1 – Pera aí, deixa eu entender de novo. Essa é sua avó?

R – Essa é a minha avó materna, que era a liberal.

P/1 – A liberal, como é que foi essa história? Você sabe? Era conhecida na família?

R – A família escondia, principalmente a minha mãe, os irmãos, tios. Os parentes que contavam. A história passada pelos parentes. Contavam que a minha avó ficou mãe solteira, mãe desse filho do ex-escravo. A irmã dela era casada e, como a minha avó era mãe solteira, começou a ter relacionamento com aquele que vem a ser o meu avô, que é o pai de mais quatro irmãs: tia Quina, tia das Neves, tia Antônia e tia Isaura. Foram cinco filhas mulheres que a minha avó teve com esse outro relacionamento, que seria o cunhado.

P/1 – Com o marido da irmã dela?

R – Com o marido da irmã dela. E moravam próximos. Moravam na fazenda.

P/1 – Eles eram amantes?

R – Eles eram amantes.

P/1 – E todo mundo sabia?

R – Todo mundo sabia, mas escondia.

P/1 – E o filho que ela teve com o ex-escravo, onde foi parar?

R – Ele foi criado por uma tia dela, tia Iaiá, eu conheci ainda. Ele terminou sendo uma das pessoas mais ricas da região. Ele virou um pouco político, fez política, se relacionou com políticos de Salvador e terminou sendo uma espécie de coronel na região. O nome dele era José, o apelido Zé Pequeno. O apelido do pai dele, que segundo informaram, era Manuel, o tonto. E, segundo as pessoas da geração do meu tio, o meu tio não pronunciava tonto. Quando falavam de uma pessoa tonta, ele não pronunciava, era uma pessoa maluca, não tonta. Então, tem alguma coisa aí, que explica bem... Como é que chama isso? No subconsciente. E os filhos dele também são pessoas bem de vida na região. Hoje os netos dele, tem médico, engenheiro, advogados. Tem procuradora do Estado de Tocantins, que é neta dele, tem um médico em Salvador também muito bom, na área de Chagas. Tem outro neto que é prefeito de um município vizinho. Todo mundo tem um status muito bom.

P/1 – Isso é desse tio que é filho do ex-escravo?

R – Do ex-escravo.

P/1 – E essa sua avó teve quatro filhos além dele.

R – Cinco filhos. Casaram duas, mamãe e a minha tia Quina. O meu tio casado com a minha tia era irmão de papai. Meu pai e meu tio eram casados com duas irmãs que, por sua vez, eram primas também.

P/1 – Você estava contando da sua avó materna. Resumindo, ela teve um filho, solteira, e depois ficou amante do cunhado.

R – Do cunhado. E teve cinco filhas.

P/1 – E a família toda sabia que eles eram amantes? Como é que funcionava isso?

R – Sabia. Porque ela morava na roça, na casa perto da irmã. Inclusive a feira era na segunda-feira. O José, que vem a ser o meu avô, era o amante da minha avó. Ele fazia a feira na cidade, levava pra casa e a esposa dele, que era irmã da minha avó, dividia a feira, mandava parte da irmã e ficava com a parte dela. Mas ela não falava com a irmã, eram inimigas. Mas os filhos eram criados juntos.

P/1 – Quem criava os filhos?

R - Os filhos eram criados pelos tios da minha avó e também por ela. E viviam na casa do pai, tinham uma relação familiar. Tanto que eu conheci os tios, irmãos da minha mãe por parte de pai. E eles sempre foram como se fossem irmãos legítimos mesmo. Agora, as filhas mais velhas, minha mãe principalmente, foi criada na casa de uma tia, que era casada com o irmão da minha avó. E era prima também, chamava Agripina, e era de Tucano. Era uma mulher bastante rígida, agressiva. E a minha mãe foi criada com ela.

P/1 – Por quê? Sua avó deu ela pra...

R – Deu pra ser criada com a tia. E cuidava dos filhos. Quando era criança ainda, com nove, dez anos, ela cuidava dos filhos da tia. Era uma espécie de criança babá. E essa tia dela tinha um irmão que era Juiz de Paz. Ele ia de Tucano pra Nova Soure, que é longe, são dois dias a cavalo. Ele ia pra lá e ficava hospedado na casa dessa irmã. E a minha mãe ficava olhando ele escrever e quando ele saía, ela pegava a pena de tinteiro, que tinha uma pena de pássaro. Ela pegava um papel e ficava copiando, imitando a letra dele sem saber o significado, só copiando. E um dia, essa senhora tia dela pegou e deu uma surra porque ela tava usando o material do irmão e não podia. O irmão ficou sabendo, chamou a minha mãe e começou a alfabetizar. Ela foi alfabetizada por ele. Ela não sabia ler totalmente, era semianalfabeta, mas escrevia bem, dava pra ler o missal Iá na missa, lia direitinho. As cartas, também, pra mim, por exemplo, ela escrevia, não pedia pra ninguém escrever as cartas pra ela. Ela resolveu o problema dela. A leitura dela era suficiente graças a esse episódio. Foi o tio dela, que ela adorava, na verdade era o pai que ela conhecia. Ela não gostava muito da tia.

P/1 – Ela falava isso?

R – Ela era muito fechada, não falava muito, mas dava pra entender que ela não gostava muito dessa tia Agripina. Agora, os filhos de Agripina, que ela criou, conviveu, era como se fossem filhos dela. Até hoje os netos dessa tia que ela criou convivem com a gente como se fossem da mesma família, bem próximo.

P/1 – E ela ficou nessa família muito tempo?

R – Ela ficou até casar com o meu pai. Casou e mudou.

P/1 – Foram morar onde?

R – Foram morar perto porque era tudo perto. Fazenda grande ia dividindo por herança, todo mundo ia ficando por ali, poucos que saíam.

P/1 – A fazenda era de quê?

R – Animais e plantações: gado, cavalo, jegue, ovelha, cabra, e plantio: Feijão, arroz, mandioca, milho. Basicamente isto.

P/1 – Eles se casaram, fizeram uma casa e continuaram...

R – Fizeram uma casa, tiveram filhos, nós cinco.

P/1 – E o que você lembra da sua infância? Como era essa casa?

R – Lembro, tinha três quartos, uma varanda, uma sala de visita, como eles chamavam, uma sala de jantar, uma despensa, uma cozinha com fogão a lenha, um alpendre, que era um avarandado grande onde botavam a sela dos animais. O banheiro que ficava fora. No entorno tinham plantas, árvores, cajueiro, juazeiro, tinha também um pé de mangueira, laranjeira, mulungu, acho que era isso. Embaixo tinha o coqueiral. Depois que meu pai morreu a casa foi derrubada e construída uma outra, mais ou menos igual.

P/1 – Eram dois quartos?

R – Na realidade eram três quartos, só que um quarto era depósito pra cereais, milho, feijão.

P/1 – No outro quarto ficavam os seus pais...

R – E no outro quarto minha irmã, e a gente dormia na varanda.

P/1 – Vocês dormiam na varanda?

R – É.

P/1 – A varanda era aberta?

R – Não, era fechada. Tinha duas janelas e uma porta. E dormia em rede.

P/1 – Eram quantos irmãos?

R – Quatro irmãos. Os dois quartos, um era do casal, mamãe e papai, outro era da minha irmã. E na varanda, armando rede nos quatro cantos, a gente dormia lá.

P/1 – Quem? Você...

R – Eu, o meu irmão Manuelito, o mais velho, João e José. Nós quatro.

P/1 – Você é o segundo, terceiro...?

R – Sou o caçula.

P/1 – E como era ser o caçula? Como você lembra do dia a dia nessa casa na fazenda?

R – Eu lembro de brincadeira de criança. Vinha muita gente da vizinhança contar história à noite, história de assombração. Em noite de lua. Não tinha luz elétrica, a gente ficava embaixo do candeeiro. O meu pai tinha muita amizade e o pessoal vinha em época de lua cheia, sentava no terreiro, contando histórias. Histórias chamadas de Trancoso. Brincadeiras, jogo de bola feita de pano. E também o trabalho na roça. Porque logo cedo nós começávamos a trabalhar.

P/1 – Com que idade?

R – Sete, oito anos estava na roça plantando, tangendo boi, apartando vaca, tirando leite. Levantava cinco horas da manhã pra moer o milho e fazer cuscuz, pra tirar o leite. À tarde a gente botava as vacas e as cabras no chiqueiro, pra apartar os filhotes das vacas pra na manhã seguinte tirar o leite. Tanto plantio como colheita de feijão e milho. Carregar os cereais da roça pra casa, pegar os bois pra encangar no carro de boi, pra carregar feijão da roça até a casa ou até a cidade, onde vendia. Pegar os animais pra carregar também, porque o feijão era carregado no carro de boi ou, então, no burro ou no jegue, no jumento. E era colocado na cangalha, de um lado e do outro, aqueles surrões de couro, que são volumes de couro de boi, e aquilo era levado pra cidade pra vender na feira. A gente ajudava a fazer tudo isso.

P/1 – A sua irmã também, ou só os meninos?

R – A minha irmã, não. A minha irmã era poupada desse tipo de coisa. Ela não gostava também de trabalhar na roça e era poupada. Ela fez o curso primário lá na escola do povoado e depois foi ser professora primária. Inclusive eu fui alfabetizado por ela.

P/1 – E vocês iam pra escola?

R – Nós íamos pra escola, meus irmãos mais velhos não eram muito chegados, não gostavam de escola, não. Meu pai também nunca gostou de escola, era analfabeto, nem tinha condições, quer dizer, até que teve uma chance, mas ele não quis. Ele e mais um outro irmão não quiseram aprender. Dois irmãos dele aprenderam. As minhas tias também fizeram, aprenderam com professores particulares que tinha na roça. Já a minha geração, meus irmãos e meus primos, aprendemos o suficiente, foram alfabetizados, mas não gostavam muito de estudar, não. Quem mais gostava de estudar era eu. Eu fui alfabetizado pela minha irmã, fui pra escola pública e lá terminei o primário.

P/1 – Lá nessa cidade de Nova Soure?

R – Não. Foi lá no povoado do Paiaiá, São José do Paiaiá, antes chamava Olhos d'Água do Paiaiá e depois mudaram pra São José do Paiaiá. Eu fiz o primário lá.

P/1 – Mas por quê? Como é que funcionava? Você estava numa casa e como é que funcionava?

R – O primário, a escola?

P/1 – É. Você tinha que viajar?

R – Andava. Eram dois, três quilômetros a pé. Tinha uma escolinha feita pelo município. Lá tinha uma professora que dava aula na classe única.

P/1 - Essa professora é a sua irmã?

R – Não, essa aí já é segunda etapa, minha irmã foi em casa mesmo. Alfabetizava em casa.

P/1 – Ela alfabetizou vocês todos?

R – Não. Os mais velhos não, porque eles não se interessaram. Mas ela tinha uma escola de alfabetização, e eu e vários colegas da região foram alfabetizados pela minha irmã.

P/1 – E você lembra disso, foi importante pra você?

R – Lembro, lembro muito. Lembro das brincadeiras, das brigas.

P/1 – Você lembra dela alfabetizando?

R – Lembro, ela era bastante rígida, usava palmatória, régua. Eu lembro como a gente estudava. A tabuada estudava cantando, somava mentalmente assim: dois e um, três; dois e dois, quatro. Mas cantando, com ritmo.

P/1 – Como é que é? Você não consegue lembrar disso?

R – A música não, mas era mais ou menos o rap de hoje: dois e um, três; dois e dois, quatro; dois e três, cinco; dois e quatro, seis; dois e cinco, sete; dois e seis, oito; dois e sete, nove. Noves fora, nada. E aí tinha como se fosse um coro, tinha uns vinte. E a gente ficava. E tinha que decorar tudo isso porque depois tinha a lição e na lição a gente não podia errar. Porque também tinha a sabatina, quem errasse levava um bolo de quem acertava.

P/1 – Ah, é? Com a palmatória?

R – Com a palmatória. Eu cheguei a dar 12 bolos numa menina que foi fazer a sabatina comigo, ela errou 12 vezes. Eu dei 12 bolos nela.

P/1 – E doía?

R – Doía. No caso das crianças não, porque criança não tem tanta força. Mas quando errava e quando a professora, no caso a minha irmã, pegava pra dar bolo, aquilo estalava. A palmatória é uma peça de madeira com um cabo e tem um furo no meio. Aquele furo dói.

P/1 – É o furo que faz doer?

R – Faz. Porque dá o ar. A mão fica vermelha. Agora, eu e o meu irmão, meu irmão companheiro, nós queimamos muitas palmatórias. Em casa também, qualquer coisa errada que a gente fizesse, utilizava a palmatória, principalmente a minha mãe. Meu pai era mais maneiro, mas a minha mãe pegava a gente e sapecava a palmatória. E quando ela saía, ia pra roça colher côco, pegar cereais, eu e o meu irmão, com uns 10, 11 anos, pegava a palmatória e jogava debaixo do fogão. Quando ela chegava a palmatória já era brasa. Tinha outro instrumento de repressão que é a taca. A taca é um instrumento de couro que é usado pra chicotear o animal. Quando não tinha a palmatória tinha a taca, nós éramos bastante reprimidos.

P/1 – O que fazia ela bater em vocês?

R – Qualquer coisa, qualquer coisa era motivo de bater. Tanto que meu pai sempre reclamava: “Não precisa bater neles, Maria”. Mas ela achava que qualquer coisa que a gente fazia estava errada. Tem que ser exatamente como...

P/1 – Mas o que é? Vocês trabalhavam em quê? Em casa que vocês erravam?

R – Eu tinha que varrer a casa. Eu detestava. Quando varria mal era motivo de surra, ou de corrida. Eu corria e ela ia correndo atrás pra me pegar. Quem mais apanhava éramos eu e meu outro irmão, logo depois de mim. Esse meu outro irmão gostava muito de trabalhar na roça e não chegava na hora da refeição, era motivo de surra. Mais ou menos isso. Quando ela sabia que a gente tinha paquera, também era motivo de surra.

P/1 – Mesmo depois de grande?

R – Depois de 10, 11 anos, aquela coisa de paquera de criança. Se soubesse, motivo de surra. Meu pai ficava bravo, brigava com ela. E a minha avó materna também. Quando ela morreu eu tinha uns 11 anos. Minha avó defendia muito a gente nisso também.

P/1 – Quer dizer, a sua mãe era a pessoa mais...

R – Mais brava.

P/1 – E ela era carinhosa também ou era só brava?

R – Ela era carinhosa também.

P/1 – O que você lembra de carinho? O que ela fazia...

R – Carinho... Quando eu era menor, antes dos dez anos, de pegar no colo, carregar, beijar. Mas também, por outro lado, ela também era bastante rígida, qualquer coisa...

P/1 – Vocês tinham mais medo dela do que do pai?

R – Sim, meu pai era mais maneiro, era tranquilo. E isso é uma característica também. Os meus primos... Uma característica não, eu tenho um tio que é diferente. Mas o outro tio meu, irmão do meu pai, que teve dois filhos, Maria e Luís, já falecido, ele também era tranquilo. A irmã da minha mãe, que era mãe dos meninos, que era mais brava também. Agora, teve um outro tio, irmão do meu pai, esse sim, era muito bravo com os filhos. Muito duro. E esse tinha um bocado de filhos, acho que eram 12, sei lá, eram muitos.

P/1 – Voltando pra sua casa, você tinha essa sua vida em casa, alfabetizou com a sua irmã e depois você foi pra...

R – Eu fui pra escolinha pública lá com as professoras. Eu posso falar o nome das professoras que eu lembro ainda. Foram três: dona Susana e dona Justina. Com a dona Justina concluí o curso primário exatamente no ano que meu pai morreu. Eu já terminei tardiamente. Foi em 1953. Concluí e fui o único dessa turma que terminou o primário, que era classe única, multidisciplinar que chama hoje. Teve toda uma encenação, eu declamei umas poesias. Uma poesia de Olavo Bilac, chatíssima, “Oração à Bandeira”. Quer dizer, chatíssima hoje. Declamei uma poesia que eu não sabia quem era o autor, mas eu gostava: “Essa Nega Fulô” do Jorge de Lima, declamei uma outra. Foram três poemas: Nega Fulô, Oração à Bandeira... A outra eu não lembro mais. E tinha toda uma comissão. Tinha um Delegado de Ensino que era analfabeto, mas era o Delegado de Ensino e estava lá presente, chamado Joaquim e o apelido era Joaquim de Quiabinho. Tiveram os presentes. Eu recebi de presente desse delegado um cacho de banana. Também teve um caderno que eu fiz, caprichado, pintado, desenhado, que era pra apresentar na conclusão do primário. Ficou arquivado lá mas devem ter perdido. E ganhei um livro. Ah, lembrei: A outra professora foi Maria José Costa. Todas já morreram. Eu ganhei um livro da professora Maria José Costa que chama “Na sombra do arco-íris”, foi o primeiro livro que eu ganhei. Que é do Malba Tahan. Uma série de fragmentos de histórias árabes dele, da cultura árabe. Ele achava que era um árabe. O Malba Tahan era um professor daqui do Colégio Pedro II e usava como pseudônimo o Malba Tahan. Você conhece?

P/1 – Aham.

R – Depois eu li dele “O homem que calculava” que foi presente de um primo meu, que já morreu, e estudava em Salvador. Ele trouxe pra mim esse livro. Mas o primeiro livro que eu ganhei mesmo, da professora Maria José Costa, foi “Na sombra do arco-íris”. Terminei o primário e tive que ficar trabalhando na roça. Tinha uma tia, que é a das Neves, Maria das Neves Prado, ela tinha uma lojinha de tecidos lá no povoado de São José do Paiaiá, a feira era aos domingos e eu ficava com ela ajudando. O meu primeiro emprego foi trabalhando com ela, eu tinha 13 anos, vendendo na loja dela. Vendia de tudo: Remédio, tecido, um pouco de açúcar... E ela também foi alfabetizadora. Ajudava ela também na alfabetização, ela alfabetizava à noite. E ela só tinha até o terceiro ano primário. Depois trabalhei com um outro senhor, de uma outra loja, como caixeiro. Quando meu pai morreu, o meu tio ficou uma espécie de tutor, ele tinha uma amiga de Salvador, era amiga de família, de lá da região, mas morava em Salvador. Essa senhora gostava muito de mim, era muito religiosa, queria que eu fosse padre. E a minha tia das Neves também. E me levaram pra Salvador pra ver se me botavam no Convento dos Capuchinhos, mas não deu certo. Eu voltei pro Paiaiá e continuei trabalhando lá. Já com uns 14, 15 anos, outra tia minha, tia Isaura, resolveu abrir uma bodega, uma vendinha, pra mim. Eu fui trabalhar com essa venda, mas também não teve sucesso. Fui péssimo, sou péssimo comerciante. E nisso minha irmã casou, veio pra São Paulo e depois eu venho pra São Paulo trabalhar em São Paulo.

P/1 – Por que você veio pra São Paulo?

R – Porque na realidade eu tinha muita vontade de estudar, sempre tive lá.

P/1 – Você tinha?

R – Tinha.

P/1 – Você leu esse livro que a sua professora...

R – Li. Depois desse livro, fazendo um parênteses, eu já tinha terminado o primário e a casa da minha tia, irmã mais velha do meu pai, que era casada com esse irmão da minha mãe, o filho do escravo, era espécie de um reduto do pessoal que vinha de fora e ficava hospedado lá. E as professoras, principalmente. Ela hospedava todas. Logo depois que eu terminei o primário, veio uma professora recém-formada de Juazeiro lecionar nessa escolinha. Ela era uns quatro, cinco anos mais velha que eu. Eu ficava conversando com ela, ela era muito dinâmica, foi a professora Ivete, mãe da Ivete Sangalo. E ela me deu um outro livro, o segundo livro.

P/1 – A mãe da Ivete Sangalo?

R – É, Maria Ivete Dias Ferreira. Ela era novinha, devia ter uns 19, 20 anos quando foi dar aula lá. Mas não foi minha professora, não, mas a gente tinha uma relação. E como ela notou que eu gostava de ler, ela me deu um outro livro, que foi minha paixão. Embora seja do Olavo Bilac, adorei o livro, “Através do Brasil”. Eu lia aquele livro, parecia que eu estava viajando, meu sonho era realmente viajar por aquele mundo. Esse livro eu tenho até hoje. Eu não gostava de trabalhar na roça, não dava certo como comerciante porque eu era muito ruim, vendia muito fiado, o pessoal não pagava e eu quebrei. Tinha aquele Instituto Universal Brasileiro. Nessa época, no povoado de São José do Paiaiá tinha o correio. Chegavam algumas coisas do Instituto Universal, aquelas fichas, e eu resolvi fazer um curso de rádio. Fiz, me inscrevi, paguei. Chegou o material. Eu fazia as aulas, mandava pra lá, eles corrigiam, mas não deu certo também porque quando eu fui montar o rádio sobraram peças. Eu desisti do rádio e fui fazer o antigo Ginásio, também por correspondência. Peguei as matérias, as apostilas, estudei um pouco, mas também não deu certo. Quando eu vim pra São Paulo, minha irmã casou, meu cunhado era zelador de prédio na Rua Santa Ifigênia com a Rua Aurora e eu vim pra trabalhar com ele, fui trabalhar de porteiro e faxineiro e comecei a estudar.

P/1 – Como é que foi essa chegava em São Paulo, você lembra?

R – Lembro. Foram 12 dias de viagem, de caminhão pau-de-arara, chegamos no Brás.

P/1 – Como que era o caminhão pau-de-arara?

R – O pau-de-arara que eu vim era um caminhão Chevrolet, cabine azul. A carroceria também azul, com a lona montava um toldo. Separava a carroceria com bancos de madeira e ali as pessoas sentavam sem almofada, nem nada e viajavam pra São Paulo, o movimento de retirantes, em busca de emprego. Em um desses eu vim.

P/1 – E vocês dormiam onde?

R – Parava em alguns pontos, dormia em rede debaixo do caminhão ou encostava numa esteira perto de algum restaurante beira de estrada. O motorista ia dormir na cabine, ela era reservada pra ele.

P/1 – E vocês tomavam banho?

R – De vez em quando, não eram todos os dias, não. Eu lembro que eu tomei um banho em Vitória da Conquista e fui tomar outro banho em Governador Valadares. Isso ficou uns quatro dias de viagem. E lama. Muita chuva, muita lama. E não tinha asfalto ainda, só tinha asfalto aqui, do Rio de Janeiro pra São Paulo. Todo o Estado de Minas estava em construção, a Rio-Bahia. Na Bahia também, era tudo barro. Saindo de Salvador, perto da Feira de Santana tinha asfalto e o resto era tudo barro.

P/1 – Quais as cidades que você tava?

R – Eu saí do Paiaiá, passei em Alagoinhas, de Alagoinhas entra em Feira de Santana, de Feira de Santana pegava BR-316, passava por Vitória da Conquista, Nova Conquista, que era um povoado, Monte Azul, Minas Gerais. Itaobim, Governador Valadares, Teófilo Otoni, era nessa rota. Passava aqui pelo estado do Rio, que eu não lembro...

P/1 – Isso demorou 13 dias?

R – Na realidade 12.

P/1 – E você veio sozinho?

R – Vim com meu tio e o motorista que era amigo nosso. O motorista é vivo ainda, Manuelito de Zazá. Eu estive com ele há uns dois meses em Nova Soure. Ele tá lá já com quase 90 anos, mas tá bem, tá lúcido.

P/1 – Você pagava.

R – Não, eu vim por conta do meu tio. Foi patrocínio do meu tio Quinha, já falecido. Chegamos no Brás, na rua Cavalheiro perto da Estação do Norte. Aí sim, foi a primeira vez que dormi tranquilo, no Hotel Carioca. No dia seguinte eles foram me levar na casa da minha irmã e do meu cunhado que era na Rua Santa Ifigênia, esquina com a Rua Aurora. Meu cunhado era o zelador, eu fui lá trabalhar e passei a morar na casa das máquinas, casa dos elevadores. Eu e um sobrinho dele, o Almir. E lá eu fiquei trabalhando como faxineiro e porteiro.

P/1 – Nós estamos falando de que ano, Geraldo?

R – Isso é por volta de 1958, 1959.

P/1 – O que você achou de São Paulo? Você lembra da sua primeira impressão?

R – Eu adorei. Amor à primeira vista.

P/1 – Você gostou?

R – Adorei São Paulo. Eu já queria sair mesmo. Já gostava de Salvador. Salvador já foi mais o impacto porque tem o mar e teve o impacto do mar. Que foi quando eu tinha 13 anos e fui levado pra tentar entrar no Colégio de Padres.

P/1 – Então, Salvador foi a primeira grande cidade?

R – A primeira grande cidade. E foi também a primeira vez na minha vida que eu vi uma biblioteca, que foi a biblioteca do Colégio Central da Bahia. Eu fui com o meu tio, que foi até lá pra matricular o filho dele. Enquanto ele conversava na secretaria eu fiquei andando e parei em frente à biblioteca. Pra mim foi um choque, foi a primeira vez que eu vi tantos livros juntos em um lugar. Uma salinha menor que essa, mas era uma biblioteca.

P/1 – Você lembra da sua sensação?

R – Lembro. Inclusive, meu tio voltou e eu fiquei lá com essa senhora, que a gente chamava de Tia Tulica, que era quem ia colocar a gente no Seminário, chamava Convento na época, Convento dos Capuchinhos, na Piedade. Eu saía com ela e um dia eu insisti pra ela comprar um livro. Passei numa livraria, livraria Civilização Brasileira, antiga, lá na Rua da Ajuda, ou Rui Barbosa, não me lembro, mas é uma ou outra. E tinha um livro lá chamado “Mestre dos Mestres” que é um livro de correspondência por Ítalo Fittipaldi. Eu fiz questão dela comprar pra mim. Era um livro que tinha correspondência pra tudo: comercial, namoro, social. Pra qualquer coisa você tinha ali, receituário total. Ela comprou esse livro que eu preservei por muito tempo. E foi muito útil pra mim e pros colegas, pra gente escrever carta, carta de namoro, de pedido de casamento. Fazendo um parênteses: Tem um amigo meu que foi criado com uma tia minha. Das cinco irmãs por parte de mãe, três foram solteiras, solteironas. As três sempre criavam pessoas ali, garotos, normalmente negros.

P/1 – Por quê?

R – Não sei porque, deve ser cultura do interior, do Nordeste. Quer queira, quer não, a família ainda tinha uma tradição coronelística e fica esse lado aí. E uma dessas pessoas é um amigo meu que mora em São Paulo, nós somos amigos ainda. O apelido era José Buíque. Zé não sabia ler, ou sabia pouco. E ele tinha uma namorada lá no Paiaiá, já morando em São Paulo, e ele queria se casar, ficar noivo, e pediu para eu escrever a carta. Peguei o livro, escrevi a carta, copiei, adaptei. Eu estava indo pra Bahia, já estava voltando à Bahia. Levei a carta, cheguei lá, fui entregar aos pais da noiva. Tinha também a carta da noiva. Li a carta pra eles, teve a resposta. Os pais concordaram. Aí, o senhor lá, esqueci o nome do sogro do Zé, do sogro não, porque ele terminou não casando. Eu copiei, dobrei, botei no envelope e levei pro Zé lá em São Paulo. Li pra ele e fui o cupido. Arrumei tudo.

P/1 – Mas não virou casamento.

R – Não virou casamento. Acho que eles ficaram noivos uns dois anos, mas não casaram. O Zé arrumou outro casamento em São Paulo, e desfez o noivado da Bahia.

P/1 – Lembrando disso, a questão dos livros, essa ida à biblioteca em Salvador foi muito importante?

R – Foi muito importante. Isso marcou pra mim. Tanto que assim que eu cheguei em São Paulo e comecei a trabalhar lá na Santa Ifigênia, que me apaixonei à primeira vista por São Paulo, eu saía por ali, quarteirão por quarteirão, minha irmã e meu cunhado sempre recomendando não sair muito porque poderia me perder. Aí, o primeiro contato foi a Mário de Andrade. De repente eu vejo aquele monstro ali naquela praça, fui olhar, era uma biblioteca. Entrei lá tímido, olhando, vi a pessoas lá estudando. Perguntei lá pra senhora, ela orientou, mostrou. Depois de alguns anos eu voltei a frequentar bastante a biblioteca Mário de Andrade.

P/1 – Você não começou a frequentar naquele momento?

R – Naquele momento não. Não exatamente naquele momento, um ou dois anos depois eu comecei a frequentar a Monteiro Lobato, ali no prédio da Sociologia e Política.

P/1 – Na Cesário Mota?

R – Na Cesário Mota. Mas, a Mário de Andrade só comecei a frequentar depois que eu conheci a outra.

P/1 – Então, me conta um pouco: Você virou faxineiro em São Paulo, e aí?

R – Eu virei faxineiro em São Paulo, eu ficava fazendo faxina...

P/1 – Você tinha o quê? 18 anos.

R – É, por aí, nessa faixa. Eu fiquei até os 21 ali. Eu ficava à noite como porteiro, durante o dia como faxineiro, não tinha carteira assinada. Eu detestava fazer faxina. Porteiro à noite era legal porque tinha a rapaziada do prédio que descia, ficava ali na portaria, ali era bastante movimentado naquela época, a gente ficava conversando. Agora, fazer faxina é um trauma que eu sempre tive na minha vida, desde quando eu era criança lá e minha mãe me obrigava a fazer. Tinha muitas brigas com o meu cunhado porque eu pegava o lixo, jogava debaixo do tapete, ou não limpava direito. Mas eu fiquei assim mais de dois anos. E à tarde eu fui fazer cursos: curso de auxiliar de escritório, que era uma figura incrível. Era um paraplégico, ele vivia em cadeira de rodas e dava curso de tudo: Arte e Culinária, Auxiliar de Escritório... Era ali na Avenida Ipiranga, número 100, sobreloja.

P/1 – Como você descobriu um curso desses? O que te deu na cabeça?

R – Deu na cabeça porque eu queria sair daquele serviço, queria arrumar emprego. E eu não tinha nada, só tinha o primário. Não tinha começado a fazer o ginásio ainda, tinha vontade de fazer, mas não tinha condições ainda. Andando pela Avenida Ipiranga, no número 100, logo depois da Santa Ifigênia, tinha uma placa lá, aquelas placas, curso disso, daquilo. E aquelas pessoas entregando bilhetinhos. Eu fui lá e fiz esse curso. Foi interessante também, arrumei a minha primeira namorada em São Paulo, nesse curso.

P/1 – Como é que foi isso?

R – Uma japonesinha que morava na Vila Invernada. Fiz esses cursos de curta duração. Esse senhor que eu não guardei o nome, mas era fortinho, paraplégico, numa cadeira de roda, com a vara, assim. Ele botava as matérias na parede e ficava lecionando. Cursos de Contabilidade, Redação, Auxiliar de Escritório.

P/1 – Ensinava tudo, a mesma pessoa?

R – Ensinava tudo, a mesma pessoa. Ele ensinava inglês, francês, alemão, latim, ensinava tudo o que você quisesse aprender.

P/1 – Como? Você não sabe quem ele era.

R – Eu não guardei o nome desse senhor.

P/1 – Ele era brasileiro?

R – Ele era brasileiro. Acho que era paulista. Só lembro da figura dele: ele era fortinho, as pernas curtas, numa cadeira de rodas. Tinha uma senhora, não sei se era esposa dele, que ficava levando a cadeira de rodas. Era uma sala, pouquinhas mesas, e ele dando esses cursos de contabilidade... Ah, e de Datilografia foi o que eu mais me destaquei.

P/1 – Você entrou pra fazer Auxiliar de Escritório?

R – Auxiliar de Escritório. A minha ideia era que com aquele curso eu iria conseguir emprego. E consegui. Fiquei uns três meses pra fazer aquele curso, a metade do meu salário era pra pagar o curso. Depois que eu fiz esse curso, uns quatro, cinco meses depois arrumei um emprego.

P/1 – Em um escritório?

R – É, eu arrumei emprego. Eu lia muito jornal. Porque chegava o jornal dos assinantes na portaria e eu ficava lendo, O Diário de São Paulo, acho que você não conheceu. Diário da Noite e Notícias Populares. Eu ficava olhando nos Classificados e vi uma oferta de emprego na Casa Prata, na Avenida Santo Amaro. Fui lá, fiz teste e não passei. Voltei, continuei olhando, vi um outro na Avenida São João, em uma companhia de seguro, pra entregar apólices de seguro. Fui lá, fiz o teste, passei. Aí, tive a minha primeira carteira assinada. Esse grupo de seguradora era Atalaia, Paraná, Ouro Verde. Não existe mais. Tanto que pra aposentadoria agora, eu fui procurar porque eu perdi a carteira, e esse grupo pertence hoje ao HSBC. Esse foi o primeiro emprego que eu tive com carteira assinada e tinha um salário, porque antes eu não ganhava um salário mínimo, agora eu tinha um salário. Eu fui contratado com um salário mínimo. Como eu conhecia alguma coisa do centro de São Paulo foi tranquilo entregar apólice.

P/1 – O seu trabalho era esse? Você levava as apólices...

R – É, eu tinha um uniforme. Chegava lá, pegava a capa do uniforme de entregador de apólices e saía entregando nos endereços. Às vezes eu ia a pé pra guardar o dinheiro da passagem. Era bonde ainda, ou às vezes eu pegava o bonde de graça, quando o cobrador chegava eu pulava pro outro lado, pra juntar um dinheirinho. Porque aí eu comecei a comprar livros também.

P/1 – Como é que foi? Você pegava o dinheiro...

R – Eu pegava o dinheiro, eu ainda tava morando no prédio que o meu cunhado era zelador, não pagava. Aliás, pagava uma taxa, mas era pouco. E aí, eu passei a frequentar as livrarias, chegar, ficar olhando os livros. O primeiro livro que eu comprei em São Paulo foi uma Gramática de Latim, não sei pra quê, que era de Napoleão Mendes de Almeida. Mas comprei essa gramática, antes de fazer o curso ginasial. Tinha mais de 20 anos já. Entrei nesse emprego e mudei, saí da casa do meu cunhado e fui morar lá na Rua Japurá, apartamento que alugava o quarto. É até de um rapaz que trabalhava comigo na companhia de seguro. Os pais deles tinham um quarto lá para alugar e ele ofereceu se eu não queria morar lá. Fui morar lá e comecei a fazer o Curso de Madureza Ginasial, que foi no curso Doutor Sousa Diniz. Esse curso ficava ali na Rua Quintino Bocaiuva, quase esquina com a João Mendes. Tem a João Mendes, a Quintino Bocaiuva, tem uma outra rua que desce pra Praça da Bandeira, que eu não me lembro o nome dela, e tem o predinho, que está lá ainda, que eu fotografei há um tempo, quatro ou cinco andares e, ao lado do curso tinha uma gafieira, que era infernal. Tinha um dia da semana que a gente não conseguia assistir aula por causa do som da gafieira. Então, nós resolvemos ir pra gafieira e não assistir aula.

P/1 – Nessa época você já namorava...

R – Já, já. Já tinha namorada. Já tinha acabado com essa namorada da Vila Invernada, já tinha namorado uma outra a... Como era o nome? Nairzinha. Que eu só namorei por interesse porque eu gostava também de cinema. A avó dela morava no prédio que eu trabalhava e ela trabalhava no Cinema Rio Branco. A avó dela gostava muito de mim e, quando eu comecei a namorar a Nairzinha, a avó dela deu uma permanente pra gente entrar nos cinemas da rede. E aí, a gente ia namorar nos cinemas, assistir muitos filmes. E eu comecei a gostar também de cinema.

P/1 – Naquela época, o que você lembra? Como é que você via o mundo? Você tem lembrança? Você tinha uma ideia, um projeto de vida? Como é que era a sua cabeça?

R – A minha cabeça era como da maioria dos nordestinos que sai do meio rural, é ter condições de vida, sobreviver.

P/1 – Era nisso que você pensava?

R – Era nisso que eu pensava. Não tinha projetos de ascensão social. Eu tinha um projeto que me perseguia desde lá que era estudar. O meu sonho era ser médico. Eu queria fazer isso, já estava com 20 anos, não tinha nem o Ginásio. Parti pra fazer o Ginásio e fiz o Madureza. Esse era o meu sonho, eu queria isso. Tinha outros colegas que tinham sonho de fazer a casa própria, carreira no emprego, ser isso, aquilo, motorista de ônibus, ser fiscal de uma empresa de ônibus. Falo motorista de ônibus porque tenho muitos colegas que foram pra empresa de ônibus e lá fizeram carreira, chegaram a motorista, a fiscal ou a gerente, e construíram a casa e tal. Eu não, eu tinha a ideia de estudar, eu queria ser médico. Porque minha mãe falava, quando eu estava ainda na Bahia e falava que queria ser médico, ela dizia que era besteira, coisa de gente besta, que médico só pra rico. Essa ideia de pobre ser médico, onde já se viu? A gente não tinha nem condições de estudar e queria ser médico? Mas eu botei na cabeça isso aí, insisti. Fui fazer o Madureza Ginasial. Naquela época tinha uma legislação que não podia fazer parcelado, você tinha que fazer os exames. Você se preparava no Curso de Madureza e fazia os exames no Colégio Roosevelt, ali em São Paulo. Era o único que fazia o exame de Madureza. E a pessoa tinha que passar em todas as 11 disciplinas. Tinha que passar em todas, se reprovasse em uma, reprovava em tudo e tinha que fazer tudo de novo. Eu fiz e fui reprovado em todas. Aí, eu voltei, insisti, falei: “Não vou desistir”. Saí do Sousa Diniz e fui pro Santa Inês, eu já tinha o poder aquisitivo um pouquinho maior, já estava independente e já podia pagar um curso melhor. Esse meu amigo também foi comigo. Já tinha um grupo de amigos do Madureza, a gente já discutia Política, ia muito ao cinema. Era um grupo de jovens. Ia muito a festas, carnaval no Clube Paramount, na Brigadeiro. Aí, já estava enturmado. Terminei. Quando eu fiz o segundo exame de Madureza pro Ginásio, já tinha caído a lei que exigia fazer tudo de uma única vez e poderia fazer parcelado, e já tinham autorizado outros colégios a fazerem exame Madureza. Eu fiz uma parte em São Paulo e uma parte no colégio dos padres em Taubaté. Terminei.

P/1 – Conseguiu passar?

R – Consegui passar, foi tudo legal. Beleza. Com o Ginásio já tô outra coisa. E parti para o Colegial, também no Santa Inês. O Colegial durou seis meses. A cada seis meses o Governo autorizava o exame. Aí, eu fiz São Paulo, Taubaté... Minas Gerais. Concluí.

P/1 – Mas eu não entendo. O Colegial demorava seis meses?

R – O Madureza não tem o tempo, é o Supletivo.

P/1 – Você entra no curso e vai fazendo a prova.

R – Vai fazendo a prova. Se aprovar em dois meses você tem o certificado, que é garantido pelos órgãos legais e tal. Eu demorei seis meses porque eu era mais retardado, eu não tinha a formação que muitos colegas tinham. Tinha colega que nem fazia o cursinho, ia direto. Saía do colégio tradicional, pra ganhar tempo, e ia fazer o Madureza. A pessoa já estava com 19, 20 anos, no colégio. Tinha muita gente, inclusive filhos de ricos, que fazia isso. Eu não, eu tinha que ralar mais.

P/1 – Você foi lá, fez as provas pro Colegial.

R – Terminei o Colegial. Nisto, eu não tinha sido promovido dentro daquela firma que trabalhava. Um colega do grupo falou: “Em Osasco foi criada uma empresa metalúrgica e está precisando de gente pra trabalhar lá. Você não quer fazer a seleção?”. E esse meu colega trabalhava no antigo grupo Mercantil, que era do mesmo grupo da empresa. Eu fui lá, me inscrevi e passei na empresa. Rockwell Braseixos. Entrei lá e fui trabalhar no setor de almoxarifado no controle de peças, aliás, entregar peças. Já tinha terminado o Colegial. Aí, parti pro vestibular. Falei: “Agora eu vou fazer, já estou ganhando mais, emprego bom. Vou fazer o vestibular pra Medicina”. Fui até a Liberdade no curso de Túlio, que era na Avenida Liberdade bem em frente, você chega na Liberdade e tem aquela rua que dá em frente daquela feira, era uma ruazinha curta que liga a Avenida Liberdade com a outra rua, acho que é Rua da Glória. Ali tinha o Túlio, onde o Di Gênio era professor de Física. Ali eu me inscrevi, pagando uma grana, chorei lá e consegui uma bolsa porque na época era fácil, não sei agora. Consegui a bolsa, quebrou o galho e fui fazer o curso. Só que teve problema, curso pra Medicina. Eu trabalhava em Osasco, levantava quatro horas da manhã pra pegar o ônibus que pegava a gente, ali no Viaduto Maria Paula. Aliás, eu já tinha saído da casa desse meu amigo e estava em uma pensão ali na Rua Santa Marta. Saía de manhã, às quatro horas da manhã eu levantava pra me preparar pra pegar o ônibus, ia pra fábrica, trabalhava até as quatro horas da tarde na fábrica em Osasco. Às quatro horas da tarde o ônibus trazia a gente pra cá, pra São Paulo. Eu chegava na pensão, ia pro curso ali pertinho, estudar. E já era 64. Aí, veio o vestibular. Inscrevi no vestibular da USP.

P/1 – Medicina na USP?

R – Na USP, tem que ser na USP. Já tinha a cabeça feita pra USP: A USP era a melhor universidade, não era paga. A outra Medicina onde era? Era Sorocaba, acho. Em São Paulo só tinha a USP. A Paulista não existia ainda, acho que veio depois. Eu fiz o vestibular. Já era militância política, já estava atuando na política operária lá em Osasco. Já tinha esse grupo de colegas em São Paulo que veio desde o Ginásio, a gente discutia muito Política, já tinham partidos políticos, tendências políticas.

P/1 – Você já participava?

R – Já participava de tudo. Já tinha formado um grupo de estudos, esse grupo ia todo sábado na Mário de Andrade discutir e ler política. Nessa movimentação, encontramos pessoas que foram fundamentais pra gente, pra discussão política.

P/1 – Que pessoas?

R – Um deles, depois nós ficamos amigos até a morte dele, foi o Maurício Tragtenberg, foi uma pessoa excelente pra nós, pra todo esse grupo. Foi um guru que encontramos. Maurício foi uma pessoa fantástica. O outro também, que estava lá e era próximo ao Maurício, a gente não tinha muito contato porque ele era mais fechado, o Carlos Henrique Escobar. Algumas pessoas do grupo ficaram mais ligadas ao Escobar, mas eu e meia dúzia de colegas ficamos muito ligados ao Maurício, que foi muito importante na nossa influência de leitura. E ele foi um cara louco pra leitura, ele conhecia assim, um... Acho que tudo. E aí, foi ótimo.

P/1 – Mas nesse momento esse grupo seu era de pessoas que também tinham vindo do Nordeste?

R – Não. Tinha alguns de Minas, muitos do Nordeste.

P/1 – Mas eram operários?

R – Eram operários. Alguns trabalhavam em escritório, mas também operários. Uma amiga minha que já faleceu também, que foi a Neide, casada com José Cláudio Barriguelli, que não era operário, era de lá. Nós formamos um grupo, era um grupo de jovens já tendendo à Política.

P/1 – Como é que chamava o grupo? Tinha nome?

R – Não, não tinha nome.

P/1 – E como era a tendência?

R – Depois nós fomos do velho Partido Socialista, alguns deles foram pro Partidão, mas nós tínhamos uma certa reação ao Partidão porque era muito burocrático e pra isso também o Maurício foi importante. A gente lia a coisa mais criticamente, era mais aberto nesse sentido.

P/1 – Que tipo de leitura que o Maurício trouxe?

R – Maurício? Ah, várias. Além de romances, leituras políticas como Trotsky, História da Revolução Russa, que só tinha em espanhol porque ajudou a gente a aprender um pouco espanhol.

P/1 – História da Revolução Russa?

R – Do Trotsky. Aqueles três volumes que tinha na Biblioteca Mário de Andrade e foram retirados depois do Golpe. Lênin, não, porque Maurício não gostava muito. Stalin nem pensar. Quem mais? Isaac Deutscher vem depois. Tinha muita leitura anarquista, que o Maurício indicava pra gente. Ele não obrigava, ele falava: “Tem esse, esse, esse”. Bakunin, por exemplo, que nós passamos a adorar. Kropotkin, por exemplo, os livros dele sobre comunismo democrático, um livro que a gente achava fantástico. E abriu a cabeça da gente, começamos a participar dessas discussões. Depois entramos, bom, aí é outra história.

P/1 – O senhor vai falar ainda da...

R – Estava falando do vestibular.

P/1 – Tá, vamos voltar pra USP.

R – Todos nós estávamos nesse ambiente sem entrar na universidade. Eu fui pro vestibular de Medicina, fiz lá no Hospital das Clínicas. Todo mundo aguardando o resultado, fomos lá pro Bar do Sujinho, ficamos ali tomando cerveja e tal. No dia do resultado fomos lá, foi uma decepção porque só um passou.

P/1 – Os outros prestaram Medicina também?

R – Não todos, alguns. Eu fui reprovado em tudo, novamente. Uma tradição de reprovação. Mas nisso veio o seguinte: Os professores dos cursinhos orientavam. Porque em 1964 a USP abriu um programa que era de Estudos Orientais e tinha várias línguas, vários cursos. Na verdade foi em 1965. Quando chegamos no Hospital da Clínicas e vimos que não fomos aprovados, nos dirigimos ao Maria Antônia, era um sábado. As inscrições estavam abertas e eram várias áreas ali, era uma ONU: Tinha japonês, chinês, hebraico, árabe, russo... Nós ficamos olhando. E eles colocavam a relação de vagas e alunos inscritos. Tinha sânscrito. Mas hebraico, árabe e japonês era o que tinha mais concorrente. Chinês não tinha ninguém, sânscrito também não. A Neide, uma amiga minha do grupo, que hoje já é aposentada da USP, falou: “Vou fazer sânscrito”. Ela é paulistana. Ela gostava, eu não sabia o que era. Eu falei: “Vou tentar chinês”. Era o último dia de inscrição. Eu fui lá, me inscrevi, tinha que pagar a “Taxa do Bicho”, que era pro Grêmio. Nós não tínhamos dinheiro. Nós fomos falar com o Professor Eurípedes que era o diretor da Faculdade. Eu lembro da frase que ele disse na hora que nos recebeu: “Por falta de dinheiro, aluno não deixa de estudar na minha escola”. Deu uma autorização abonando a “Taxa do Bicho”. Nós fomos fazer o vestibular. A Neide entrou, só tinha ela inscrita em sânscrito, eram 30 vagas. Eu era o único inscrito em chinês, também com 30 vagas, e entrei, em primeiro lugar, claro. Aí, comecei a fazer. E trabalhava em Osasco. Comecei a fazer o curso de chinês.

P/1 – Só tinha você?

R – Só tinha eu. O professor era o professor Alexandre, um chinês, dizia ele que tinha sido Ministro do Trabalho, exilado no Brasil. Só que ele falava meia dúzia de palavras em português. E ele dava aula em inglês. E como eu não sei inglês até hoje, eu não entendia nada de inglês. E fiz as outras disciplinas em português, porque o curso era Português e Chinês. Ainda é. Fiz várias, Literatura Comparada com o Professor Cândido, Literatura Brasileira... Davi Arrigucci, que estava começando também, ainda era aluno de pós-graduação. Toda aquela galera lá de Letras. Eu fazia de noite. E era na Maria Antônia. E nada de ser aprovado no Chinês porque eu não ia nas aulas nem nas provas. Chegou uma hora que a secretaria chamou a atenção dizendo que eu tinha que resolver o problema senão seria jubilado. Eu tentei passar para Vernáculo. Não consegui a transferência. Nessa época já estava morando no Crusp, porque assim que entrei na USP não quis mais pagar aluguel. Tinha direito, me inscrevi no Crusp e fui morar lá. E lá já fiz ambiente, já envolvido muito em Política Estudantil, Operária, Campanha Operária, Sindical em São Paulo, batendo de frente com o grupo da Direita lá, liderado pelo Magri, e a gente...

P/1 – Lá em Osasco...

R – Em Osasco. A gente fazendo a campanha da Ibrahim e estudando chinês à noite. E na Universidade de São Paulo, morando no Crusp, trabalhando em Osasco, fazendo movimento político estudantil, político operário. Já participava de simpatizantes de tendências políticas. Participei da dissidência estudantil, na época ligada a José Dirceu. Participando de passeatas também.

P/1 – Estamos em 1966?

R – É, 1966, 1967.

P/1 – E não tinha a repressão? Você podia fazer tudo isso, como era?

R – Tinha repressão, sim. De 1966 eu não participei muito porque eu ainda estava trabalhando na fábrica em Osasco e eu ficava mais à noite participando de assembleias no CRUSP ou na Maria Antônia. Os movimentos durante o dia, não, porque eu trabalhava lá. Lá eu participava de movimentos de sindicato, participação de campanha sindical, e também de festa. A gente tinha muita festa lá. Festa no Floresta, no Cine-Arte que é um colégio. Nós tínhamos lá no movimento de Osasco um indivíduo que era insuportável, o Magri. O Magri era um sujeito insuportável e provocador, ele e um grupo. A gente tinha esses problemas. De vez em quando, nas festas principalmente, tinha problema do grupo do Magri com a gente. Saía briga.

P/1 – Física, porrada?

R – Física, porrada. De chegar policia, prender a gente, mesmo se a gente estivesse com a razão, mas nós éramos os arruaceiros. O grupo do Magri não. Era protegido pela polícia. Em 1967 eu fui mandado embora da fábrica. Eu morava no Crusp e trabalhava no cursinho do Grêmio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, pra fazer pesquisa de campo. Aí, eu não quis mais nada.

P/1 – Pegava uma bolsa?

R – Não, eu fiquei, na realidade, vivendo com o dinheiro da indenização da fábrica, pelo tempo de serviço que eu peguei.

P/1 – E por que você foi mandado embora?

R – Por questão política dentro da fábrica. Tinha uma grupo que era barra pesada. Eu nem tanto. Mas na Braseixos tinha o Zequinha, que morreu com o Lamarca, tinha os outros que não sei por onde andam. O Roque, que não era da fábrica, mas era do pessoal que a gente articulava em Osasco. O próprio Zé Ibrahim, que a gente fazia campanha, mas não tinha muita relação pessoal, mas fazia campanha no movimento operário. Tinha o Esterlino, não sei que fim deu, se é vivo ou se morreu, nunca mais vi. Tinha um pessoal que era mais bravo.

P/1 – Que estava entrando na luta armada, por exemplo?

R – É. Tinha um pessoal que já estava entrando na luta armada. A fábrica me mandou embora, e mandou muita gente embora nisso aí, nesse momento. Eu vim pro Crusp, pagaram o tempo de serviço, foram três anos e sete meses e eu fiquei com esse dinheiro. E estudando chinês.

P/1 – E você continuava com aquele chinês em inglês?

R – Continuava com o chinês, assistindo aula de chinês em inglês. Assistindo não, matriculado.

P/1 – Mas você não ia mais?

R – Não, aula de chinês, não. No primeiro ano eu fui várias vezes, mas não conseguia fazer prova. No segundo ano comecei a abandonar. E tentando passar pra outro curso. Não consegui também. Aí, fui trabalhar na gráfica do cursinho do grêmio da Faculdade de Filosofia. Era um cursinho que tinha na USP e pertencia ao grêmio da Faculdade de Filosofia. Aí, já estava enturmado também, participando da tendência política, junto com o Bernardinho, o Zé Dirceu e outros mais. Tinha o cursinho que era pra arrecadar dinheiro pras organizações e eu ficava na gráfica: eu rodava apostila do cursinho e panfletos pro movimento de esquerda. Mas o cursinho não dava, o dinheiro era pouco, mas eu também não gastava muito porque tinha bolsa de alimentação no Crusp, residência no Crusp. O dinheiro era mais pra condução e tomar umas cervejinhas. Mas assim mesmo eu fiz várias pesquisa de campo. Ia fazer pesquisa naquelas empresas como Thompson, Ibope. E ganhava um dinheirinho. Quando eu queria viajar ou tinha um problema de namorada, que queria agradar mais, comprar um presente, eu investia nas pesquisas. Pesquisa do Metrô, quando saiu, eu fiz várias pesquisas pra desapropriação de terreno lá pro lado de Itaquera. A gente fazia, mas era independente, não tinha vínculo nenhum, totalmente autônomo. Pesquisa sobre custo de vida, etc. Aí, não consegui passar pra Vernáculas. Tentei e passei pra História. E nesse ínterim, o estatuto da USP na época era bastante flexível. Porque você, de um curso, poderia fazer matérias optativas em qualquer outro curso, pelo menos dentro da área de Humanas, Exatas eu não sei. Eu fiz muitos cursos optativos, fiz curso de História, fiz um com o Sérgio Buarque, com Emília Viotti... de Geografia, com Aziz Ab’Saber, pegava sempre os melhores professores, chegava lá, perguntava. Tinha que pedir autorização pro professor. Normalmente a gente já era conhecido, já estava fazendo política estudantil ali, e eles normalmente autorizavam. A gente ia na Administração e fazia a matrícula naquela disciplina e fazia como optativa. Fiz em Letras, todas optativas que eu pude fazer em Letras, eu fiz. Fiz com o Paulo Emílio, em cinema. Fiz com Rosenthal em Crítica Literária, de texto, tal. Com a ex-mulher do Jean-Claude Bernardet, ela já morreu, Lucila Bernadet, fiz um curso belíssimo com ela sobre João Cabral e Oswald de Andrade. Fiz com o Alexandre Barbosa. Com toda essa galera aí, eu fiz curso com eles porque eu queria aproveitar, estava correndo atrás do tempo perdido.

P/1 – E você lia, estudava muito?

R – Lia, estudava. E aí já comprava livros, era sebeiro. Passava no sebo da Praça da Sé, nos sebos ali perto do Mappin, já frequentava o sebo do Doutor Mindlin, que era em frente da Brasiliense, Barão...

P/1 – Capanema?

R – Não, era paralela à Sete de Abril. Em frente à antiga Brasiliense. Eu ia lá, frequentava. Ali na Brasiliense tinha muitos lançamentos aos sábados, eu ficava ali paquerando, olhando e comprando livro. Eu já tinha uma biblioteca em formação. Aliás, na realidade, antes. Quando eu estava ainda na Santa Ifigênia fazendo aquele curso de Auxiliar de Escritório eu conheci um rapaz chamado Antenor Piola, que era de Jundiaí, era vendedor de livros. Ele vendeu pra mim uma coleção, que foi a primeira coleção que eu comprei e tenho até hoje. Salvou porque ficou na casa da minha irmã, que era o Dostoievski. Eu fui ler e adorei, principalmente Crime e Castigo. Foi a primeira coleção. Voltando pra cá, já estava comprando livro, a gente lia, trocava, discutia. Tinha um grupo que era leitor assíduo do Kafka, eu e mais umas quatro pessoas, a gente lia e discutia na perspectiva política, não literária. Lembro que tinha um japonês que era bastante radical, achava o Kafka reacionário e tal. Era esse ambiente, muito legal, o ambiente que eu me formei e gostava. Quando estava em chinês eu avisei pra minha mãe que eu estava na faculdade, mas ela não entendia.

P/1 – Mandava carta.

R – Mandava carta. E de vez em quando eu ia lá, só deixei de ir lá em um período em que eu estive semi-clandestino e eu...

P/1 – Você chegou a entrar pro movimento ativista desse Partido Socialista? De que partido você chegou a entrar?

R – Partido Socialista era mais aquela coisa de jovem. No movimento estudantil e de esquerda a gente estava não atuando diretamente na luta armada, mas dava um suporte, o cursinho do grêmio.

P/1 – Mas pra qual...

R – Era dissidência.

P/1 – E você trabalhava?

R – Trabalhava pra dissidência, na realidade.

P/1 – E você ficou clandestino nesse período?

R – Sempre clandestino. Não dava muita bandeira, não.

P/1 – Mas você era clandestino ou só...

R – Não cheguei a ser clandestino como os outros que não podiam aparecer. Mas também, não... Reduzi a presença em determinados lugares públicos. Tive três prisões pequenas e uma dolorosa.

P/1 – Nessa época? De que ano estamos falando?

R – Estamos aí por 1966, 1967. A primeira prisão que eu tive foi numa passeata, depois eu tive outras, mas depois chego lá. Voltando à faculdade, eu consegui ser aprovado na transferência pra História, graças à mediação de uma colega, representante dos alunos na reitoria, Marli Rodrigues. Ela defendeu minha entrada no curso de História, fui aprovado, regularizei a minha estadia na História, já tinha 70% dos créditos prontos e fui fazer o resto. Fiquei fazendo, estava mais livre, dava mais tempo pra fazer Política e fiquei trabalhando...

P/1 – Esse era o seu foco nesse momento?

R – Meu foco naquele momento era fazer Política. Ficamos lá no Crusp. 1967 foi um ano bastante movimentado, participando de passeatas. Praticamente só trabalhava no cursinho do grêmio ou então fazia esses bicos de pesquisa. Foi aí que eu tive a primeira prisão em uma passeata, fui lá pro Dops, e isso está registrado como baderneiro na ficha do Dops. Aí, veio toda aquela coisa, movimentação. E em 1968, 68 já é uma situação mais difícil, mais dura, vem Ibiúna.

P/1 – E aí, você foi preso de verdade?

R – Em Ibiúna, não. Porque me levaram pra Ibiúna e como baiano acostumado a pegar no pesado, pra fazer a terraplanagem do local onde foi o auditório que o pessoal se reuniu pra discutir. A plenária do Congresso. Eu fui com mais dois caras, não lembro quem são eles, e nós fizemos aquilo. Pegamos na enxada, fizemos aqueles degrau no mato, cortamos madeira, montamos a lona e eu voltei pra São Paulo com uma amiga que faleceu recentemente, Maria Drosila, e um outro colega que estava lá e que nos trouxe, que é um arquiteto, esqueci o nome dele. Viemos pra São Paulo e chegando em São Paulo fomos lá pro aparelho, comitê. Tinha um colega que foi assassinado, o Lauriberto Reis, que deixou a gente lá e falou que iria pra Ibiúna porque o Lauriberto era quem ficava controlando a situação e o boato em São Paulo é que já tinha caído o Congresso. Aí, o Lauri foi lá pra avisar e tirar as lideranças do local. Nós ficamos e o Lauri voltou, quando chegou, já estava cercado.

P/1 – Lá em Ibiúna?

R – Lá em Ibiúna. Eu, a Maria Drosila e Eduardo ficamos no escritório. Nos salvamos por causa disso. Nós fomos pra São Paulo, não lembro qual foi o motivo. Eu sei que o Eduardo que estava dirigindo o jipe fez uma série de cortes pra não passar em determinados lugares e, quando chegamos em São Paulo, ali no Jardins, esqueci o nome da rua, o Lauriberto falou: “Não, vocês ficam aqui que eu vou”. Ele tinha um Karmann Ghia. Ele foi pra Ibiúna, quando chegou lá já estava cercado, ele foi preso, todo mundo foi preso.

P/1 – E ele morreu nessa...

R – Ele morreu depois porque entrou na luta armada, estava na clandestinidade propriamente dita. Ele foi a pessoa que sequestrou o avião do Uruguai pra Cuba, ele e outro colega que era de Letras, o Rui. Depois eles voltaram clandestinos e a história que tem pelo jornal é que os dois foram assassinados. Eu acho que... Teve um deles que foi assassinado ali na esquina da Ipiranga com a São João. Não me lembro quem foi, se foi o Rui, o Chico, ou se foi o Lauri. A irmã do Lauri deve saber melhor, ela mora aqui no Rio. Eu continuei, entrei em História. Tem uma passagem que eu mandei pra minha mãe dizendo que agora sim, eu estava em História, imaginando que ela soubesse melhor o que era História. Mandei uma carta pra ela, ela me respondeu bem incisiva, ela falou que estava contente porque - vou repetir mais ou menos a ideia da carta, que eu tenho até hoje, acho que ainda tenho - mas pensava que história se contasse e não precisasse ser doutor pra contar história. Eu achei um pensamento lógico, hoje. Na época não gostei. Fui fazer História e terminei em junho de 1972. Mas em 1968, ainda, nós tivemos o fechamento do Crusp, foi no dia 17 ou 18 de dezembro. Nós fomos presos novamente, levados pra casa de detenção de Tiradentes. Eu saí logo depois do ano novo, alguns ficaram lá dentro, os mais comprometidos ficaram lá dentro. Pegaram ainda um tempo de detenção. Quando eu saí eu fui pra Bahia. Tinha outros amigos lá, colegas.

P/1 – Por que você foi pra Bahia?

R – Fui pra Bahia porque São Paulo estava barra pesada e tinha um colega lá em Salvador que era do grupo de esquerda também, da organização, e tinha ido pra lá porque em Salvador a barra estava mais leve. Era aquela coisa da Tropicália, mais relaxada e tal. Eu fui também pra Bahia, tranquei a matrícula na USP, fui lá trabalhar, ficamos lá morando, despistando, fazendo festa e tal. Eu fiquei lá 69, 70, em 71 eu voltei pra São Paulo pra terminar o curso. Quando cheguei em São Paulo, acho que em março de 72, tem que dar uma olhada na ficha, eu fui preso pela Oban. Lá na Rua Tutóia. Fui preso, estava lá na História, assistindo aula do José Sebastião Witter, que vocês devem ter conhecido. Lá na Rua Vitório Fernando Braudel, estava sentado lá em cima, naquela porta de saída. O indesejável Manuel Nunes Dias era o diretor da faculdade. E aí, caiu um cara de uma outra organização que eu conhecia, ele tava realmente envolvido, um tal de Gilberto. A Oban bateu lá na História e o Manuel Nunes mandou o bedel me levar lá na sala do Witter, quando o Witter tava dando aula eles abriram a porta, entraram aqueles caras com metralhadora até os dentes. O Witter ficou branquinho, porque ele é vermelhinho. Ele gaguejou. Perguntaram a ele quem era Geraldo, o Witter gaguejou. O bedel me conhecia de lá porque eu era dali, junto com o pessoal do centrinho de História. Quando eles entraram, o bedel chamado Dirceu, apontou pra mim, eu fui saindo de costas, tentando escapar pela portinha de fundo que fica naquele andar mais alto. Quando eu abri a porta tinham dois caras, me pegaram, me algemaram. Isso era mais ou menos umas quatro horas. Desceram comigo, algemado, com as mãos pra trás. A Presidente do Centrinho era a Rosinha Artigas, e ela já fez uma manifestação ali, o pessoal da Geografia também. Acho que era a Ledinha a presidente do grêmio da Geografia, irmã da Iara Prado. Fizeram a manifestação, eu gritei que estava sendo preso, os caras me pegaram e me jogaram dentro do camburão. Ficou um de cada lado com uma metralhadora e saíram andando ali por São Paulo. Falando, interrogando, dizendo que já tinha minha ficha, alguém entregou a minha ficha dizendo onde estava o ouro de Pequim. Aquelas provocações. E que ia me jogar lá dentro do rio Pinheiros. Sei que rodaram umas duas ou três horas até que chegaram na Oban. Eu com os olhos vendados, era mais ou menos umas seis horas da tarde. Me tiraram do camburão e me botaram em um varandão, em um banco. Tinha uns caras lutando karatê. Chegou um sujeito, apelidado de JC e falou: “Olha, vou botar você pra lutar com aquele pessoal pra ver se você é bom, viu baiano? Não quer derrubar o Governo?”. Esse sujeito venceu o tal do Cravina, o delegado que até há pouco atrás eu vi que ele tinha provocado um problema lá no interior de São Paulo. Hoje é delegado em São Paulo. Era o famoso torturador, discípulo do Fleury. Ele me interrogou, deu telefone. Fez mais tortura psicológica. Me botaram numa cela, fiquei lá na cela uns três dias e à noite eu ouvia só o grito do pessoal. Mas na verdade eles faziam o seguinte: eles botavam fitas gravadas de pessoas sendo torturadas e gritando. E a gente não conseguia dormir.

P/1 – Então, eles não estavam torturando de verdade?

R – Eu acho que tinha coisa que era som de fita gravada. Eles gravavam e botavam perto pra fazer... Principalmente à noite, você acordava com aqueles berros. E os berros se via que tinha coisa mecânica. Eles deviam gravar as torturas e jogavam lá. Um belo dia, era um final de semana. Nessa época eu morava numa travessa da rua Butantã, no Pinheiros. E tinha uma coisa que eu estava fazendo. Eu estava substituindo um colega de Geografia no Colégio de Vila Sabrina. Eu estava com “História da Riqueza do Homem”, do Leo Huberman. E fazia uma pesquisa sobre custo de vida em São Paulo. Tinha uma planilha. Aquilo foi terrível. O livro porque era subversivo e a planilha porque os caras estavam achando que eu estava mapeando a cidade. Aquilo também deu pano pra manga. No sábado à tarde o cara me liberou, eu chego no portão, estava esse Ustra, Coronel Ustra e o... hoje é Senador, que era da Polícia também... O Romeu Tuma. O Romeu deu como se fosse dois reais pra passagem, eu joguei pra trás, dizendo que não pegava dinheiro de torturador e tal, ele mandou recolher novamente, mas não torturaram mais. No dia seguinte me liberaram e eu fui embora. Aí eu voltei. Saí, voltei. Era o último semestre meu. Voltei, fui trabalhar, fui fazer minhas pesquisas, procurar mais aulas, aulas no Cursinho Madureza. Pesquisa de mercado. E terminar o curso. Terminei o curso em Julho de 1972. Foi uma turma grande, todos os retardatários. Colei grau e fui batalhar emprego. Mas aí tinha o problema da ficha suja, ficha corrida. Todo lugar que você ia no serviço público tinha que levar a ficha. Então, alguém, um colega, pegava a aula, assinava e a gente dava aula, ele recebia o dinheiro e passava pra gente. Isso aí teve complicação na hora de aposentar, tô tendo agora. Mas foi legal. Tinha uma colega que tinha sido do Colégio Vocacional de São Paulo, o colégio acabou, que era dirigido por aquela pedagoga em São Paulo, Maria Nilde. E essa colega minha que tinha Ciências Sociais e Pedagogia, ela tava como Diretora em Pariquera-Açu. E tinha umas aulas lá de História, dez aulas, ela perguntou se eu não queria dar essas aulas. “Sim, tudo bem. Mas agora tem esse problema de folha corrida”. Ela falou: “Não, mas lá o Delegado de Ensino é um cara mais aberto, mais liberal”. Eu fui e colou. Fiquei lá em Pariquera-Açu dando aula uns três anos. Aí, comecei a fazer o Mestrado com Maria de Lourdes Janotti. Como era o apelido dela? Malu... Não terminei. Quando foi em 1977, em uma reunião lá em Registro sobre saúde e educação, eu fui lá, interessado nessa parte, encontrei um colega que era do movimento estudantil. Ele era militante do Partidão, aluno de Medicina de Ribeirão Preto, que era o Sérgio Arouca. Era um bom colega, embora a gente tenha tido grande divergência em termos de Política, nós ficamos muito amigos no movimento estudantil. Quando eu ia pra Ribeirão Preto fazer alguma coisa. Porque teve uma época que na UEE eu passava filmes, era responsável pelo cinema da UEE. Projetava na USP, no CRUSP, às vezes na PUC. Depois da projeção do filme vinham as pessoas fazendo propaganda política. Em Ribeirão Preto eu fiz isso e lá eu tive o contato com o Arouca que tinha a liderança do movimento estudantil da Medicina. E nós ficamos amigos. Nesse encontro de Registro ele perguntou se eu não queria sair daquele buraco, lá, e vir pro Rio de Janeiro. “Claro que eu quero”. E ele era coordenador de projeto aqui na Fiocruz, projeto de estudo socioeconômico e saúde. Ele queria alguém que mexesse com Educação. Eu falei: “Eu topo”. Ele falou: “Mas só que não tem contrato, é só prestação de serviços”. Eu falei: “Não tem problema, aqui eu também não tenho contrato”. Eu vim pra cá em fevereiro de 1977, no carnaval. Eu cheguei aqui, passei o carnaval com o Arouca e com a Ana lá em Ipanema e fiquei aqui. Trabalhei 1977, em 1978 o projeto acabou porque o Ministro da Saúde não quis o projeto, estava sendo muito crítico. Nós fizemos ainda um seminário sobre Medicina Preventiva no Brasil. Depois foi bastante discussão, apesar de nesse momento já estivesse mais na época abertura política. Mas o ministro que era do Governo Figueiredo não gostou e acabou com o projeto. E todos que estavam no projeto saíram. Eu fui me virar. Nisso, tinha um Edital da Fundação Getúlio Vargas, um convênio com o Instituto Panamericano de Administração Pública da Costa Rica, que era um curso na área de desenvolvimento agrícola. E exatamente naquele ano ele estava mudando de enfoque, saindo do enfoque mais quantitativo e passando mais para um qualitativo. E nesse curso eles estavam trazendo pra cá muita gente que tinha sido exilada, e já estava chegando em 1978. Nesse momento não tinha abertura total, mas já tinha gente que tava dando aula. O Lessa dava aula, o Barros de Castro dava aula nesse curso, na área de História e Economia. Maria de Linhares era uma das coordenadoras. Aquele historiador de São Paulo, o Sérgio Silva dava aula aqui, o Maurício Tragtenberg dava aula. Eu fiz a seleção e entrei na terceira turma e concluí o meu Mestrado que foi em Desenvolvimento Agrícola, trabalhando com Educação e Tecnologia no Vale do São Francisco. Peguei Petrolina e Ouricuri pelo lado de Pernambuco e fiz a dissertação de Mestrado sobre a orientação de José Bicudo, filho do velho Hélio Bicudo.

P/1 – E a sua mãe nessa época...

R – A minha mãe faleceu em julho de 1980. Mas coitada, ela não tinha notícia do que eu fazia. O meu tio que veio morrer depois, que era o irmão do papai, uma espécie de tutor, botava na cabeça dela que eu estava envolvido em coisas que não eram boas, e o padre também. E a minha tia Das Neves, que veio dar nome à biblioteca, quando eu chegava lá, ela ficava assim: “Meu filho, fique rezando, saia dessas coisas. Venha embora pra cá”. E a minha mãe também: “Venha embora pra cá porque aqui você não precisa ficar correndo risco de morte, não faça isso. Deixa essa coisa pra lá, ninguém quer saber disso”.

P/1 – E nesse momento, o que te...

R – Eu rebatia. Com o padre, principalmente, a gente tinha brigas. Uma vez o padre chegou a dizer que só não me excomungava porque eu era sobrinho da minha tia Das Neves. “Não, não tem problema, pode me excomungar”. O padre é um velho padre reacionário terrível, carlista, radical.

P/1 – Estamos agora em 1977. Você veio trabalhar na Fiocruz.

R – Esse projeto era um levantamento nacional sobre a Medicina Preventiva no Brasil, de Norte a Sul. Eu fiquei responsável pela coordenação do levantamento de dados do sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Fazia essas entrevistas, levantamento dos dados. Pegava nas universidades os dados da Medicina Preventiva. Medicina Preventiva era um tema ainda muito pouco estudado. Naquela época estava começando através da tese do Arouca que ele fez a tese sobre o dilema preventivista no Brasil. E fez esse projeto que foi um projeto muito animado, tinha muita discussão, era aquela coisa da abertura política naquele momento, 1977, 78. Ele fazia muitos seminários com essas pessoas da Universidade, o Lessa, a Maria Conceição Tavares, até o Fernando Henrique nós levamos para dar uma palestra lá na Fiocruz. Ele foi lá e falou uma série de coisas, não me lembro o quê, mas deu uma palestra boa. Os mais comuns eram o Lessa, a Conceição Tavares, teve outro muito comum nessa área de Sociologia... Acho que era o Sérgio Silva. Aquela socióloga da USP que trabalhava com Saúde... Agora me deu um branco. Mas ela tem alguns livros publicados sobre saúde preventiva. Maria...

P/1 – Deixa, daqui a pouco volta.

R – Volta. E aí foi, nós fizemos a pesquisa, levantamento, relatório. Depois acabou a pesquisa, o ministro não quis mais continuar. Nós todos fomos mandados embora, quem não era da Fiocruz, era prestação de serviços, saiu, foi se virar. Nisso eu fui convidado por uma das colegas que trabalhava nessa pesquisa da Fiocruz pra fazer uma consultoria do CNPq que ainda era uma boa parte aqui no Rio de Janeiro, aqui na Praia do Flamengo, número 200. Eu fiz um contrato lá no CNPq, já foi em 1978. Dois colegas me levaram pra lá, a Isabela de Picaluga, que faleceu, e o Ronaldo Aguiar, que mora em Brasília. E lá eu fiz uma consultoria, fui trabalhar com uma consultoria totalmente diferente, nunca tinha visto isso. Eu trabalhava com pesca. Fiz o levantamento, o relatório, foi bem aceito. E chamaram se eu não queria ser contratado. Eu fui contratado em 78 e em 80. Naquela época não tinha concurso público para o serviço público federal, era celetista. Fui contratado lá, fui pra Brasília, fiquei um ano trabalhando lá na parte de desenvolvimento social. Naquela época estava uma abertura total no CNPq, o presidente era o Lynaldo Cavalcante, e ele queria ampliar o CNPq, sobretudo Nordeste, para as áreas sociais. Porque o CNPq era muito fechado nas áreas tecnológicas e da natureza. Eu fiquei trabalhando lá na Superintendência de Desenvolvimento Social, mexendo com Educação. Fiquei, na realidade, até hoje. Depois não saí mais do CNPq. Fui pra Brasília, fiquei um ano lá, continuava solteiro. Eu tentei sair de Brasília porque no início não me acostumei, não consegui voltar para o Rio de Janeiro, mas o CNPq abriu uma agência em Recife. Em Recife não tinha ninguém da área social e o Lynaldo queria alguém que fosse da área social pra ampliar um pouco, dar apoio às sociais no Nordeste. Eu consegui negociar e fui lá pra Recife, fiquei lá, morei em Recife, Candeias. Época de muita festa, muito agradável, muita badalação, muito carnaval. O carnaval de Recife era fantástico, já estava superando o Carnaval da Bahia. Nisso eu também arrumei uma casa, fui morar em Olinda e nessa mudança pra Olinda, que era mais badalada. Olinda, uma cidade muito bonita, animada, muita festa, muita vida alternativa, muita liberdade, muita discussão política. Nessa época estava discutindo a questão política dos partidos políticos, reorganização partidária. E lá, em um aniversário de Olinda, foi aí que eu conheci a minha ex-mulher. Eu estava lá numa festa em um aniversário de Olinda, em uma roda de trovadores, assistindo. Conheci duas jovens bonitas, uma gaúcha e uma outra gringa. E começamos e acabei casando com a gringa.

P/1 – E como ela chamava?

R – Tine.

P/1 – Ela era o quê?

R – É dinamarquesa. Ela está vindo agora pro meu aniversário de 69 anos.

P/1 – Vocês se separaram mas...

R – Nós continuamos amigos até hoje.

P/1 – Ficaram casados quanto tempo?

R – Uns nove anos. Muito tempo. Viajamos bastante. Foi ótimo o casamento. O casamento foi no Paiaiá, lá onde tem a biblioteca. Veio a família dela, os dinamarqueses, tal. E foi outra mudança de vida. Depois de Olinda, nós mudamos pra cá porque ela queria fazer um Mestrado e lá em Recife não tinha na época, Mestrado em Literatura Comparada, Brasil-Dinamarca. Nós viemos embora aqui pro Rio de Janeiro. Consegui uma transferência, ainda pelo CNPq, de Recife para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, já articulei com as pessoas que eu conhecia, amigos, muita festa. Década de 1980 foi uma década festiva, libertária, aberta. Muita discussão política, muitas festas. O Circo Voador estava começando também. As gafieiras, cinema, teatro. Foi uma beleza. Nós vivemos aqui a época ideal. E a discussão política. Também os partidos políticos. Desde antes de viajar pra Brasília eu já tinha uma articulação com o pessoal aqui ligado com o Brizola, me envolvi de corpo e alma junto com o pessoal do Brizola. O Brizola estava no primeiro Governo, aquela coisa, aquela esperança alternativa de mudança. Ficamos aqui até nos separarmos. Oficialmente nos separamos em 1996, 97. Ela foi embora pra Dinamarca, mas continuo visitando e ela também. Continuei trabalhando no CNPq até em 1990 quando o CNPq fechou aqui também. Estive um tempo no Museu de Astronomia, ajudei a fundar o Museu, lá em São Cristóvão. Depois, no período Collor, fui colocado em disponibilidade, e essa disponibilidade levou a entrar em contato com a Universidade. Na época o reitor da Universidade era um colega nosso, amigo, o Maculan. E depois eu voltei pro IBICT e fiz essa amarração. Quer dizer, o IBICT já tinha esse convênio com a UFRJ e eu fui pra lá e me envolvi com a vida acadêmica mesmo da UFRJ e continuo lá até hoje em Praia Vermelha e agora estou me aposentando.

P/1 – Agora eu queria focar, se a gente voltasse: Quando é que começou essa história da biblioteca?

R – A biblioteca foi o seguinte. Desde que eu estava em São Paulo que eu venho juntando muitos livros. Perdi muitos livros no fechamento do Crusp, mas eu continuei juntando livros, comprando livros. Era um problema sério quando tinha que mudar de São Paulo pra cá, daqui pra Brasília, de Brasília pra Recife, de Recife pra cá. E fui juntando. Depois que eu me separei da Tine eu juntei mais e comprei, comprei, comprei livros. Quando foi em 2001 eu estava no IBICT e tinha um projeto do Governo Federal que era pra construir a Sociedade da Informação. E uma das propostas era a criação de bibliotecas comunitárias e apoio às bibliotecas públicas. O projeto tinha uma proposta belíssima. Eu me envolvi. E eu já tinha uns 20 mil livros aqui em casa, na Glória. Não dava pra andar, foi o motivo, inclusive, que eu tive com uma ex-namorada, logo depois da Tine. Ela ficava enchendo a paciência por causa dos livros.

P/1 – Por quê? Ela dizia que a casa...

R – A casa só tinha livros: livro embaixo da cama, em cima da mesa, no armário. Você abria o armário e caía. Eu entendo a situação da mulher. Tinha muito livro. Mas eu não desisti dos livros não, continuei comprando os livros. Quando foi nessa época, 2001, 2002, eu fui à Fortaleza numa reunião. De Fortaleza eu voltei pela Bahia e nessa viagem, ouvi que a biblioteca lá do Paiaiá que foi o povoado que me criei, lá não tinha biblioteca, eu nunca tinha visto biblioteca, com certeza as pessoas não conseguiam biblioteca. Eles precisam de biblioteca. A biblioteca do município também era pequena, não tinha interesse. E também pensei: “Não vou dar a minha biblioteca para o Poder Público, se o Poder Público tem verba pra isso”. Quando cheguei lá no Paiaiá. Aliás, não fui nem pra isso. Meu irmão tinha morrido, tinha deixado a família, eu tinha ido lá visitar a família. E lá eu encontrei um rapaz, um garoto, meu sobrinho, tinha uns 16 anos. Eu senti que ele tinha interesse em mexer com livro, ele já tinha me pedido alguns. E o que mais me chamou a atenção foi que ele saiu da escola e encontrou uns livros jogados, que a Diretoria tinha jogado fora. Ele estudava na sede do município em Nova Soure. José Arivaldo. E ele pegou aqueles livros, ele tinha, entre outros, o Piaget, levou pra casa e começou a mexer, a ler. Quando eu cheguei lá e conversei com ele, senti que ele tinha interesse e falei: “E se a gente criasse uma biblioteca aqui? O que você acha?” “Ah, eu acho bom. Eu toparia”. Aí, veio a ideia e eu comecei a criar a biblioteca. Eu não tinha uma casa específica lá. Eu falei com uma prima minha que tinha uma garagem, se ela poderia alugar a garagem. Ela alugou por 50 reais, naquela época. E eu juntei, nessa mesma semana, um grupo de pessoas lá, chamei o pessoal da comunidade lá na sala da escola, fizemos uma assembleia, expliquei qual era o objetivo. Ah sim. Depois da reunião de Fortaleza havia uma outra reunião em Salvador. Eu pedi alguém pra se candidatar à reunião de Salvador que era em função da biblioteca comunitária, do Fust, aquele fundo de telefonia que você conhece. Aprovaram o nome de três pessoas. Mas antes disso eu falei da ideia de criar uma biblioteca ali naquele lugar, que eu tinha livros, só precisava do local e de transporte pra levar esses livros. Como o Fust estava com inscrição aberta, eu ia inscrever a biblioteca no Fust pra ver se facilitaria. Botei em votação o nome, eu pedi para darem um nome à biblioteca. Sugeri nomes que não fossem de pessoas vivas, nem de pessoas de fora do local. Nem também de religioso. Porque se botar o nome do padre, vai ter evangélico que não vai entrar na biblioteca porque tem o nome do pastor, se botar o nome do pastor tem católico que não vai entrar. Vamos evitar isso aí, bota uma pessoa neutra. Ela pode ser ligada a isso, aquilo, mas não tem problema Uma pessoa que tem uma certa relevância. Mas não tinha pensado na minha tia, não. Eu tinha pensado numa outra senhora. Surgiram vários nomes: Roberto Marinho, um outro padre que já tinha morrido, um prefeito... E por último sugeriram o nome dessa minha tia, das Neves, e foi aprovado.

P/1 – Por que a sua tia? O que ela...