P/1 - Queria que o senhor falasse o nome completo, o local e a data de nascimento.

R - Eu nasci em doze de março de 1924 na Rua Butantã. O número da casa não me lembro. Ah, posso mencionar o seguinte: onde eu nasci hoje está situado um prédio grande da Companhia Telefônica. E ali moravam meus parentes. Meus tios. Todos descendentes de imigrantes.

Eu nasci na casa de um compadre dos meus pais, que eram pessoas mais abastadas. O sobrenome deles era Rizzo. Inclusive ele tinha um irmão, que já faleceu há muito tempo; ele [se] chamava Francisco. E tinha um irmão que chamava Jorge, tem o nome dele até perto do [Shopping] Eldorado - Rua Jorge Rizzo. Ele foi o homem mais rico de Pinheiros.

Aquela várzea, onde tem o Eldorado hoje, aqueles prédios enormes... Não tinha [a Avenida] Marginal [Pinheiros] ainda, o Rio Pinheiros não era retificado, então esse Jorge... Na várzea dele, tiravam barro e areia para fazer tijolos. Ele se tornou o homem mais rico de Pinheiros, mas era uma pessoa simples, dada com todo mundo.

Eu conheci os dois irmãos. Onde eu nasci era [a casa] do Francisco e o Jorge morava um pouco mais para baixo. Hoje tem um prédio enorme lá, não lembro bem... É uma secretaria, onde era a casa dele.

P/1 - Seu Pedro, antes de entrar na sua história mesmo, entrar um pouco na história dos antepassados, o que o senhor conhece da história dos avós? Tanto paterno como materno. Fale um pouco do nome e o que eles faziam, como chegaram aqui.

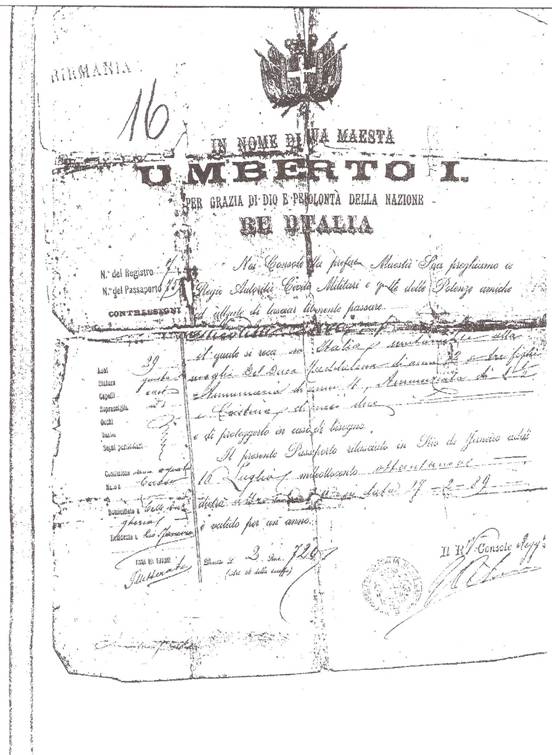

R - O nome, como você viu na foto... Eu conheci só o meu avô. O avô materno, que é o avô alemão, Pedro Isnaver, e a minha avó não conheci. Só conheci ele, que eu me lembre. Quando eu fui para o interior...

Eu nasci aqui - deixa [eu] retornar um pouco. Eu nasci aqui e com seis anos... Em 1930, por causa da crise que teve aqui em São Paulo - no mundo todo... Só mais tarde eu fui entender o que era, que foi o crack da Bolsa de Nova Iorque. Então o mundo ficou em miséria. E aqui o meu...

Continuar leituraP/1 - Queria que o senhor falasse o nome completo, o local e a data de nascimento.

R - Eu nasci em doze de março de 1924 na Rua Butantã. O número da casa não me lembro. Ah, posso mencionar o seguinte: onde eu nasci hoje está situado um prédio grande da Companhia Telefônica. E ali moravam meus parentes. Meus tios. Todos descendentes de imigrantes.

Eu nasci na casa de um compadre dos meus pais, que eram pessoas mais abastadas. O sobrenome deles era Rizzo. Inclusive ele tinha um irmão, que já faleceu há muito tempo; ele [se] chamava Francisco. E tinha um irmão que chamava Jorge, tem o nome dele até perto do [Shopping] Eldorado - Rua Jorge Rizzo. Ele foi o homem mais rico de Pinheiros.

Aquela várzea, onde tem o Eldorado hoje, aqueles prédios enormes... Não tinha [a Avenida] Marginal [Pinheiros] ainda, o Rio Pinheiros não era retificado, então esse Jorge... Na várzea dele, tiravam barro e areia para fazer tijolos. Ele se tornou o homem mais rico de Pinheiros, mas era uma pessoa simples, dada com todo mundo.

Eu conheci os dois irmãos. Onde eu nasci era [a casa] do Francisco e o Jorge morava um pouco mais para baixo. Hoje tem um prédio enorme lá, não lembro bem... É uma secretaria, onde era a casa dele.

P/1 - Seu Pedro, antes de entrar na sua história mesmo, entrar um pouco na história dos antepassados, o que o senhor conhece da história dos avós? Tanto paterno como materno. Fale um pouco do nome e o que eles faziam, como chegaram aqui.

R - O nome, como você viu na foto... Eu conheci só o meu avô. O avô materno, que é o avô alemão, Pedro Isnaver, e a minha avó não conheci. Só conheci ele, que eu me lembre. Quando eu fui para o interior...

Eu nasci aqui - deixa [eu] retornar um pouco. Eu nasci aqui e com seis anos... Em 1930, por causa da crise que teve aqui em São Paulo - no mundo todo... Só mais tarde eu fui entender o que era, que foi o crack da Bolsa de Nova Iorque. Então o mundo ficou em miséria. E aqui o meu pai e os meus tios não vendiam mais tijolos. Eles fabricavam tijolos para as construções, mas aí parou tudo. E meu pai não tinha... Tinha que pescar peixe para comer, não tinha dinheiro.

O que aconteceu? Nós voltamos para o interior, para a terra dele. E tinha o irmão da minha mãe, o tio Pedro, tio Perico... Lá ele arranjou um sitio e uma olaria pequena para o meu pai trabalhar, fazer tijolos - em quantidade pequena, mas dava.

Nós vivemos lá quatro anos, de 1930 até 1934, aí nós retornamos. Melhorou aqui e lá estava ruim. Nós retornamos para São Paulo e continuamos morando aqui no Butantã. Pinheiros e depois onde hoje eu moro, que é Butantã.

Eu conheci só meu avô alemão, meus avôs paternos não conheci nenhum. Não me lembro, precisa procurar na memória o nome. Eu sei que era Gennari e a minha avó era Trambini, imigrantes italianos. Eles eram de Gênova, na Itália. E foi assim.

P/1 - Eles chegaram aqui. Conta um pouco a história deles. Desses avós por parte de pai. O que eles vieram fazer aqui?

R - Meu avô alemão veio com a família. Eu não tenho bem certeza, mas parece que veio com um ou dois filhos, ou um filho só. Emigrou da Alemanha para cá, mas ele já veio... Como ele tinha uma formação melhor e bem alfabetizada na Alemanha, ele veio para administrar fazendas. Conseguiu um lugar melhor para viver.

Eles foram para Piracicaba, onde nasceu minha mãe. Ele foi administrar fazendas que tinham sido usadas no tempo da escravidão. Minha falecida mãe contava que na fazenda que ela cresceu e era menina tinha histórias fantásticas. Tinha o lugar que os escravos eram torturados: aqueles grilhões que prendiam, aquele pau que amarrava. História que todo mundo sabe que existiu. É verídica. E ela ainda falava. Quando a gente era pequena, ficava até com medo. Tinha lugares lá que de noite escutava bater os ferros, histórias de assombração.

E essa história dela. E do meu avô que continuou. Quando eu o conheci andava de bota, colarinho. Tinha uma casa, o sítio dele. Depois ele faleceu também e acabou. Do meu avô, o que eu sei é isso.

[Da parte] do meu pai, não conheci e não sei muito da história deles. Eles vieram e foram trabalhar na lavoura do café, na cidade de Torrinha. Torrinha é uma cidade que fica entre Dois Córregos e Brotas. Terra do famoso cantor Daniel. Você conhece? Já ouviu falar. Tem o nome de Torrinha por causa de uma pedra que tem na divisa de Brotas e Torrinhas. É uma pedra que chama Torrinha, uma pedra alta. Hoje usam para fazer aqueles que sobem com cordas. Como chama?

P/1 - Rapel?

R - Rapel. Eles usam para fazer isso.

É um marco histórico de Torrinha. Lá no Museu de Torrinha também tem a fotografia dela. E Torrinha tem uma história muito bonita, porque tem a Chapada dos Guaranis, dos índios Guaranis. A tribo Guarani vivia ali.

Tem um morro alto - eu tenho fotografia em casa, podia ter trazido - que [se] chama Chapada dos Guaranis.

Isso [é o] que eu sei, que me lembro do meu pai e da minha mãe. A minha mãe sabia ler e escrever bem, coitadinha, mas ela sempre foi [de] prendas domésticas, sempre trabalhou cuidando da família, para os filhos. Chegou a conhecer os meus filhos, era avó deles. Ela é bisavó da Renata.

Essa é a história dos meus antepassados, mais ou menos.

P/1 - Seu pai e sua mãe, como é nome deles?

R - Meu pai era Salvador Gennari - Gennari com dois enes. Tem Genari com um ene só, mas não sei por quê. O meu está no registro de nascimento com dois enes, então eu sou obrigado a assinar Pedro Gennari. Tem gente que fala: “Porque dois enes?” Se estiver no meu registro tem que seguir, não é verdade? Eu vou assinar Pedro Gennari com um ene só, já não vai dar certo.

P/1 - É outra pessoa.

R – É outra pessoa. E existe, pode ver. Antigamente, na lista telefônica tinha muito Genari com um ene e tinha outros com dois enes também.

P/1 - Conte um pouco da relação com os seus pais quando era pequeno. Conte um pouco como eles eram, seus pais.

R - Meus pais. Meu pai e minha mãe...

Eu vou dizer uma coisa. A minha infância foi um pouco sofrida - não sofrida, [teve] um pouquinho de dificuldades financeiras. Meu pai não ganhava muito. Minha irmã mais velha, que faleceu com oitenta e poucos anos, ela teve que trabalhar para ajudar em casa. Depois, outro irmão meu começou a trabalhar. Meu irmão mais velho... Eu também, com dez anos já me virava, já entregava coisinha. Fazia recadinho, entregava marmita para pegar um dinheirinho. E sempre procurando ajudar em casa.

Quando eu tirei o diploma da primeira série, [do] primário… Aos doze anos, porque quando eu vim de Torrinha para cá eu estava no segundo ano, mas aqui eu não consegui passar para o terceiro, porque [havia] diferença de escola, né? Eu repeti um ano e consegui tirar o diploma com doze anos. Imediatamente, no mês de dezembro já comecei a trabalhar em loja de calçados, ajudando lá. Depois fui trabalhar... Cheguei a trabalhar com dois médicos. Eles eram de Pinheiros e eram duas pessoas maravilhosas, muito boas. Eu era menino de recado - atendia telefone, dava uma varridinha, uma espanadinha lá.

Naquele tempo, só tinha a Santa Casa de Misericórdia. [O] Hospital das Clínicas não existia ainda e tinha poucos hospitais em São Paulo. A Santa Casa é a mais antiga sociedade beneficente que existe, então eles trabalhavam até uma hora, meio-dia e depois do almoço atendiam no consultório. Eu ficava lá, atendendo recado e como eu já sabia ler… Quando eu aprendi a ler e escrever... Quando eu aprendi a ler, eu descobri o mundo. Tenho os meus conhecimentos hoje, técnicos, graças à leitura. Comecei lendo gibis, depois história de ficção e jornais e revistas. Tudo que caía na minha mão eu lia, devorava. Livros, eu adoro até hoje. Eu devorava os livros.

P/1 - E quais livros que tinha naquela época para crianças?

R - Os livros que tinha naquela época... Por exemplo, tinha uma série de gibis que eram figurinhas. Depois tinha um X 9, que eram contos policiais. E também já tinha os livros de Jorge Amado. Aquele outro famoso poeta... Foge o nome agora, vocês devem conhecer. Jorge Amado e não me lembro do nome.

Tinha aqueles livros de romance e lia outros livros. E eu, como era curioso, os médicos tinham uma biblioteca lá com os livros médicos e eu então, quando eles não estavam lá, eu ia xeretar. Procurava os livros em inglês; inglês pra mim era… Como a gente procurava uma coisinha ou outra e via figuras, eu ia entendendo um pouquinho.

Depois, aos quatorze anos, eu tirei a primeira carteira de saúde, porque não tinha carteira de trabalho. Foi minha falecida mãe que me levou na Barra Funda. Eu tenho essa fotografia em casa, devia ter trazido. Eu estou até com uma cara feia, porque ficamos o dia inteiro lá para tirar o documento.

Eu comecei a minha carreira na farmácia [na] Farmácia Bela Vista, que existe até hoje. É na Rua Augusta, esquina com a Rua Peixoto Gomide. Um dia que vocês passarem lá, podem procurar: Drogaria Bela Vista. Ali eu comecei como entregador. Era vassoura, varrer lá, espanar. E os meus patrões eram muito bons. Eu tinha um primo que trabalhava lá, que já era manipulador; ele que me arrumou lá e ele ia me explicando, mas eu era mais entregador.

Naquela época, tinha bonde. Na Rua Augusta descia o bonde que ia até o Anhangabaú. Ia lá, voltava e ia até perto da [Avenida] Cidade Jardim, lá embaixo. Às vezes ele me dava um passe, para ir de bonde. E eu não sabia andar de bicicleta, aí falei que precisava aprender a andar, porque bicicleta, naquele tempo, era só rico que tinha. Automóvel, então... Você podia dormir lá na rua. Passava um carro a cada duas horas.

P/1 - E a bicicleta não tinha freios, né? O freio era para trás.

R - A bicicleta não tinha o freio automático. Mais tarde, eu tive uma bicicleta que tinha o freio automático. Era uma bicicleta alemã, tenho a fotografia dela também.

Eu falei para o meu patrão: “Eu quero aprender a andar de bicicleta.” “Você sabe andar? Você vai cair com ela.” Eu pegava a bicicleta e saía com ela para lá e para cá. Caía, até que foi indo [e] aprendi. Ali, na zona da Rua Augusta, imagina hoje andar de bicicleta.

Tinha entrega na Avenida Paulista, no fim da Peixoto Gomide. Na Rua Frei Caneca, naquelas ruas adjacentes. Eu chegava a descer até perto do Jardim Paulistano, para entregar medicamentos, porque farmácias eram poucas. Tocava o telefone: “Pedro, vai entregar esse medicamento.” Eu pegava a bolsa e ia.

Eu trabalhava das oito até às oito da noite. Ia de bonde, descia em frente ao Cemitério da Consolação. Eu morava ainda em Pinheiros, na Rua Butantã. Depois nós mudamos para São Domingos e na região do Butantã, que eu moro hoje, é Vila Butantã, então ia de bonde e voltava de bonde. O bonde, naquele tempo, sabe quanto era? Eram duzentos réis, uma moedinha de duzentos réis. Mais tarde, eles subiram para quatrocentos réis e houve que nem uma revolução em São Paulo.

P/1 - Por causa do preço do bonde.

R - Por causa do preço. Hoje em dia, não brigam por causa do ônibus. Naquele tempo, foi a primeira [vez]. Lembro que deu no jornal, porque depois eu comecei... Meu patrão assinava o Diário da Noite, que era do Assis Chateaubriand - [os] Diários Associados. Quando ele já tinha lido o jornal, eu ia lá e lia. Eu gostava. Foi daí que eu descobri o que foi o crack da Bolsa, o que era a história.

Era tudo isso, entregava... Na esquina da Avenida Paulista com a Frei Caneca tinha uma mansão - uma casa antiga, aquelas casas tradicionais. Não [um] sobrado. E tinha uma varanda comprida, um jardim. Quem morava lá era o maior... Era um italiano, até lembro o nome: Pasquale Console. Ele era o chefe dos bicheiros, [do] jogo de bicho. Fez-se rico através disso, porque o jogo de bicho todo mundo sabe, é o mais velho que tem. Apesar de ser combatido, até hoje ainda tem. Eu gostava de entregar encomendas, remédios lá, porque [quando] chegava tinha as empregadas que já me conheciam e me dava um lanchinho, um docinho, uma gorjetinha. Eu adorava ir lá. E assim era a história.

P/1 - Posso parar um pouquinho a história na parte da Farmácia Bela e voltar um pouco lá trás, na infância? Conte um pouco mais das histórias da infância, o senhor contou que tem a memória muito boa. Desde os cinco anos de idade lembra coisas. Eu queria que contasse um pouco... Primeiro de Torrinha, quando foi para lá. Como foi lá? Como era a cidade? Essa primeira passagem por Torrinha, como foi lá?

R - Em Torrinha, como eu falei... Meu pai foi para lá porque meu tio, irmão da minha mãe, tinha um cunhado dele. Casado com a irmã dele, Maria. Acho que era descendente de portugueses. Parece que chamava José, não lembro o nome dele; acho que era José.

[Era o] sítio do Seu José. Ele tinha dois sítios: tinha uma chácara muito bonita, perto de Torrinha, e tinha esse sítio um pouco mais afastado, onde tinha o ribeirão de águas limpas, águas boas. Nesse sítio ele construiu uma olaria pequena. Era uma cobertura de zinco. Você sabe o que é olaria?

P/1 - Onde se faz tijolos.

R - Tinha aquelas carreiras [em] que põem os tijolos. É uma banca de madeira, onde tem o espaço para pôr o barro. E usava areia, a própria terra. Tinha uma forma onde o barro vinha amassado, a pessoa pegava aquela quantidade de barro e batia na forma, raspava, jogava um pouco de terra na forma e depois virava em cima de uma plaquinha de madeira. Então, o que estava trabalhando... Um fazia, depois pegava os tijolos fresquinhos e punha de pé naquela carreira, no corredor.

Ali produziam quinhentos, seiscentos, de acordo com a produção do dia e aquilo ia ficando. Depois de uns três ou quatro dias eles secavam e eram montados em alturas, postos um em cima do outro para secar melhor. Depois que secavam ia para o forno. Tinha um forno que era alimentado por madeira e ficavam três dias e duas noites queimando. A gente não tinha termômetro para medir, mas segundo eu soube mais tarde a temperatura para cozinhar o tijolo, para o tijolo ficar bem cozido... A força do calor da lenha chegava a quase mil graus. Tanto é que, por brincadeira, meu pai, meus primos que trabalhavam na olaria pegavam garrafas de vidro, enchiam de areia e punham lá no meio. Aquilo derretia e formava desenho, umas coisas até bonitas. Veja a temperatura, o vidro derretia. Não me lembro bem a temperatura, mas era alta, né? Então tem essa história.

O forno ficava com aquela fumaça. Depois que o forno esfriava, os tijolos estavam cozidos, eram tirados e empilhados para vender.

Essa foi a história [por] que nós fomos para Torrinhas. Lá a vida era dura, dinheiro não tinha, era muito pouco. Meu pai ganhava pouco, porque tinha que fazer tijolo para vender e ganhar. E o dinheiro [era] curto.

Fartura era de tudo, só não tinha de carne de vaca. Carne de boi, de vaca precisava comprar, [mas] no sítio se criava porcos, frangos, então o que comer não faltava. Milho, meu pai plantava. Do milho ele trocava... Ele tinha um moinho que moía com pedras, era [um] moinho de pedras tocado por uma roda d’água. Ele levava o milho em grão e trocava por farinha e fubá. Polenta era o que mais se comia. Feijão ele plantava, arroz também ele plantava e colhia.

Tinha o tempo do milho verde. Comia-se milho verde, curau, pamonha que a minha mãe fazia, então a alimentação era boa. Frutas eram à vontade, quando não tinha no sítio a gente ia buscar na chácara do tio José. Era laranja bahia grande... A ponkan era novidade, não tinha naquela época. Só tinha mexerica, que era uma mexeriquinha.

[A gente] falava “o mexeriqueiro” - o cara estava chupando mexerica e o cheiro dela... O cara não podia chupar escondido. Então uma mulher que falava muito, falava[-se]: “Aquela lá é uma mexeriqueira.” Não é verdade?

Graças a Deus eu me criei ali. Fui para lá com seis anos e fui me criando. Eu não trabalhava, só corria para lá e para cá.

P/1 - Era sua mãe e seu pai.

R - Eram minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha. E outra que foi para lá com quatro, cinco meses, que está viva até hoje. Depois nasceu a Ana Maria Isabel, que [a gente] chama [de] Bela, Belinha. Essa é a caçula que está viva até hoje. A mais velha já faleceu, meu irmão mais velho faleceu e eu sou o mais velho da família. Tem a minha irmã Iolanda e a irmã Bela, ficamos três.

P/1 - O nome dos que faleceram, como eram?

R - A minha mãe faleceu aos setenta e poucos anos, por aí. Faleceu [de] morte natural. Teve um pequeno derrame, uma coisa assim. Eu já era casado e até sofri muito com ela, mas [ela] não chegou a sofrer muito, teve [o derrame] e faleceu.

Meu pai faleceu antes. Meu pai teve problema com bebida; a vida atrapalhada que ele levava, coitado… Começou a beber uma pinguinha. Eu vou contar, porque é a minha história verdadeira. Eu vou contar, podia omitir. Ele bebia muito e aí atacou o fígado. A gente cuidava dele, internava e ele voltava, até que um dia ele faleceu. Faleceu com sessenta e oito anos, mas sempre trabalhando. A vida dele... A instrução dele era boa. Eu te falei da história que ele fugiu da escola.

P/1 - Conte essa história de novo.

R - Pois é. Lá em Torrinha... Que eu me lembre, o que ele contava era isso.

Eles moravam também em sítio, trabalhavam com a lavoura. Naquele tempo, Torrinha tinha muito café. Eles cuidavam de café e plantação de milho, feijão, o que dava. Eles plantavam de tudo, tanto é que meu pai, de agricultura ele entendia de tudo. Ele plantava de tudo, colhia de tudo e tinha uma boa mão. Tudo que ele plantava produzia. Tudo serviço manual, colher o milho verde... Comia assado, pamonha, curau.

Quando secava o milho, cortava e punha num paiol. Desse milho a gente tinha tirar a casca e debulhar ele - isso era uma tarefa minha. Era uma tarefa meio chata, mas a gente... Às vezes machucava um pouquinho a mão, porque não tinha debulhador, era tudo manual. Ali era assim, [a gente] sobrevivia assim.

E como tinha o rio, um ribeirão, ele tirava o barro para fazer na olaria. Formava lagoas. Quando o riozinho enchia no mês das águas - porque o mês das águas, antigamente, era bem respeitado. Janeiro, fevereiro era os meses das águas, como a gente chamava; depois vinha o frio.

Aquela água que enchiam trazia o peixe e quando o rio voltava ao normal a gente ia pescar. Tinha traíra, tinha lambari, então a minha falecida mãe, de vez em quando, falava para mim e para o meu irmão: “Vê se vocês vão pegar um pouco de peixe. Eu estou cansada de comer frango.”

Frango era demais. De manhã, você jogava o milho e nem contava o que tinha, porque as galinhas iam chocar no meio do capim, no mato e voltavam com aquela ninhada de pintinhos. Também tinha os predadores, como a raposa. E tinha outro bicho, chamado gambá, que pegava. A raposa chupava os ovos e o gambá comia os filhotes pequenos. [Tinha] gato do mato que pegava os pintinhos. Mas mesmo assim tinha cada ninhada com dez, doze filhotinhos, então aquilo ia aumentando. Vender, não se vendia porque todo mundo tinha. Era quase todo dia frango. Frango com polenta, frango com arroz. Quer dizer, comida tinha, frutas tinha, então era uma vida assim. Só não tinha dinheiro para comprar um calçado, comprar roupa melhor, mas a gente ia sobrevivendo.

P/1 - E como era com os seus irmãos? As brincadeiras...

R - Brincadeiras... Minhas irmãs, cada uma delas tinha a bonequinha dela. Eu e meu irmão, nós éramos mais vara de pesca e a gente inventava brincadeira. Fazia carrinho de mão, fazia uma roda meio quadrada e depois ela arredondava, fazia carrinho com roda de madeira. No começo, a gente dirigia com o pé assim e depois a gente ia inventando e aí fazia outro tipo. Fazia como um guidão - não tinha guidão, mas fazia com um pedaço ali de madeira, que nem um guidão que manejava o carrinho. E a gente ia aperfeiçoando, aí ia naquela subida ali e descia.

Em Torrinha, o meu tio morava perto da Praça da Matriz, da igreja. Tinha um quarteirão que está lá até hoje. Naquele tempo, era tudo terra e hoje está tudo asfaltado, está muito bonita a cidade. A gente descia, tinha uma ladeira grande que ia dar lá embaixo, na linha do trem - naquele tempo tinha trem que ia para o interior ainda, a Companhia Paulista. Ali embaixo passava o trem.

Era tudo de terra. E a gente juntava os meninos e apostava corridas. “Vamos ver quem chegava primeiro” e descia aquela ladeira; lá embaixo rolava e caía, era aquela diversão.

Uma vez por ano a cidade tinha a Festa do Padroeiro, que era... A igreja lá, o santo era São José. Eles faziam uma festa muito bonita. Tinha o fogueteiro, que fabricava fogos e enfeitava toda a praça. A gente morava a uns sete quilômetros antes de Torrinha, era um sítio, e a gente ia a pé mesmo. Condução não tinha. Ia a pé, ia lá ficar na casa do meu tio e depois, à noite, [tinha] aquela festa bonita. Era essa a nossa diversão. Também ia ver o trem passar.

Meu tio, por exemplo, o costume tradicional dele era o almoço às onze e o jantar às cinco. Ele era ourives, fazia anéis e era relojoeiro também, então ele sobreviveu. Ele sempre... Nasceu e [se] criou ali em Torrinha. Se ele veio da Alemanha veio pequeno, não lembro bem, mas a vida dele foi ali, porque ele estabeleceu aquele comerciozinho dele. Tirava fotografia - sabe aquelas máquinas que tinha aquele pano e aquele negócio? Ele tirava foto de casamento, tudo de fotografia era com ele. Consertava relógios, fazia alianças e anéis, derretia o ouro; fazia tudo isso.

O negócio tradicional dele... Trabalhava até às quatro e meia, aí ele se arrumava, tomava o banhinho dele, vestia-se. Jantava, punha roupa melhor. Fazia um cigarrinho de palha, aquele cigarrinho com fumo de palha. Tomava o cafezinho, descia para a rua e ia até a estação, para ver o trem das seis passar. O trem chegava e parava, descia e ia embora, aí ele retornava conversando com os amigos. Essa era a vida dele; a nossa era um pouco mais afastada. Foi por ali... Foi assim até nós voltarmos para São Paulo, em 1934.

P/1 - Aquela história do seu pai, aquela coisa do preconceito. Conte um pouco como é essa história.

R - Da escola. O que ele me contava era o seguinte...

Eu era um pouco tímido também, sou até hoje. Não sou muito metido. Gosto de conversar quando encontro amigos, gosto muito de conversar. E quando uma pessoa não quer nada comigo eu também fico... Eu não sou metido de chegar. Só se me pedirem opinião eu me meto.

Meu pai também, coitado. Eu acho que ele era um pouco tímido. Na escola, como eu te falei, tinha segregação. Hoje nós temos segregação racial, continua a segregação racial. Até hoje, chamam um de vez em quando de preto e não sei o quê lá. É uma ofensa. Antigamente a gente falava: “O pretinho, o meu amigo.” Eu tive muito amigo, “o neguinho” e tal. Hoje tem que ter cuidado no falar porque pode ofender a pessoa. E eu respeito muito, sempre eu respeitei as raças. Nunca me meti com ninguém. Tenho amigos pretos, tive amigos... Perdoa aqui nosso... O Brasil é grande, [tem] nordestinos... Depois vou te mostrar a fotografia que eu tenho aí.

Voltando no meu pai, então. Era assim, ele sofreu essa segregação dos moradores locais. Achavam-se melhores, superiores que a gente. Os filhos do menino... Filho de gente que morava na vila, [na] cidade de Torrinha achavam que ele era caipira, que era filho de imigrante italiano, então acho que enchiam tanto a paciência dele na escola... E ele, coitado... Não se fazia amizade, mesmo que a gente procurasse querer. Eu tinha lá uns amigos, mas era um mais chegado, outro nem olhava na minha cara. Na escola também.

Com o meu pai foi a mesma coisa. Um dia, ele perdeu a paciência. Ele estava nas carteiras de aula e um moleque que estava sentado na frente dele virava para trás e começava a ofender ele. “Italianinho” e não sei o quê, aquelas coisinhas. Acho que aquele dia ele estava meio cão e o menino encheu tanto a paciência dele... Naquele tempo usavam caneta de pena para escrever, molhavam no tinteiro. As carteiras da escola tinham um lugarzinho onde se punha tinta, você molhava a caneta ali e escrevia. Ele ficou com tanta raiva do menino que pegou aquela caneta e enfiou nas costas do garoto, “tcham”. Pulou a janela da escola, foi embora e nunca mais voltou para escola.

Essa é a história que ele me contava, lógico que eu não vi, mas minha mãe também sabia da história. E ele só estudou até o segundo ano, então ele só sabia assinar o nome. A instrução dele não era muita. Depois, ele… Como toda pessoa, cada um tem um dom. Ele sabia cultivar, plantar as coisas e depois aprendeu com os outros imigrantes que vieram de lá - não sei com quem, talvez mesmo os daqui - aprendeu a fazer tijolos, aqueles de barro que eu te falei. Ele foi um bom oleiro, porque oleiro tem que preparar o barro. E barro não é só pegar areia, tem que ter uma mistura. Qualquer coisa que você vai preparar hoje em dia, um azulejo, tem uma forma, tem a cerâmica. Existe há muito tempo. A Cerâmica São Caetano foi uma das pioneiras. Então eles pegam o barro, os minerais e procuram fazer uma mistura, para dar solidez no produto.

Ele, então, procurava fazer tijolo mais forte. Se você fizer só com terra vermelha o tijolo quebra facilmente, e misturando com um barro mais preto e uma areia mais vermelha ele conseguia fazer um tijolo que [se você] batia nele assim, ficava bem sólido. Graças a isso ele sobreviveu, criou a gente - meio mal, meio lá, mas conseguiu criar.

P/1 - E essa segregação que ele sofreu, o senhor sofreu por causa da guerra? Na época da guerra?

R - O sobrenome Gennari é oriundo da Itália. Eles eram imigrantes italianos.

Ele sofreu e eu também sofri quando ia para a escola. Andava sete quilômetros para ir à escola em Torrinha. A gente tinha aquela sacolinha e ia descalço, não tinha nem dinheiro para comprar um sapato. Sapato era difícil e eu ia descalço, [com o] pé no chão.

Tinha os meninos dos donos dos sítios, carinhas um pouco mais abastados. A gente ia para a escola, podia ir junto, mas eles não queriam nada comigo. Falavam: “O italianinho aí.” É uma segregação. Eu sou brasileiro, graças a Deus [me] considero muito brasileiro. Eu sou reservista de primeira categoria, servi o exército. Eu [me] criei aqui e amo o Brasil, adoro o Brasil. Meus pais são imigrantes, mas eu não tenho nada a ver. Se jogar Brasil e Itália, eu vou torcer pelo Brasil, certo? Como eu vibrei na Copa do Mundo por aí, [em] todas. Eu sou brasileiro de coração. Amo São Paulo e amo o Brasil.

Eles então falavam: “Aquele lá é parente do Matarazzo.” Quer dizer, é uma segregação.

Bom, quando eu vim para cá - agora vou passar para cá. Posso passar?

P/1 - Claro.

R - Nós retornamos em 1934. Em 1932 teve a revolução, você está lembrado. Teve uma revolução aqui em São Paulo. O irmão do meu falecido sogro perdeu a vida nessa revolução. Ele se alistou, foi combater e foi morto.

P/1 - Chegava notícia lá em Torrinha da revolução?

R - Chegavam às notícias. Tinha jornal já naquele tempo, chegavam jornais. Rádio não, não tinha ainda. Telefone tinha, mas acho que era só... Era muito difícil. Mas jornal tinha. E chegavam as notícias.

Aconteceu isso. Depois acabou a revolução e em 1934 nós retornamos. Eu me matriculei nessa escola que [se] chama Grupo Escolar Alfredo Bresser, na Rua Fernão Dias. Hoje ela mudou, mas está numa travessa paralela da Rua Fernão Dias, em Pinheiros.

Ali eu concluí o primário. [Tinha] uma professora muito boa, um professor e uma professora que me ajudaram muito. Eu concluí e aí começou a minha vida.

Nessa escola, eu sofria segregação - já por parte do Mussolini, porque o Mussolini se meteu em guerra. Antes da Segunda Guerra o Mussolini invadiu a Etiópia. Mussolini era um ditador italiano e tinha uma parte de italianos que gostava dele, tinha outros que não gostavam. Eu não ligava porque sabia quem era e sabia que ele era lá da Itália, então não era nem amigo nem inimigo. Para mim o que interessava era o Brasil.

Quando entrava na escola: “Gennari. Esse daí é quinta coluna.” “Porque eu sou quinta coluna? Sou brasileiro.” “Nada disso. O seu nome é Gennari. Você é parente do Mussolini.” Então eram contra mim. Eu consegui fazer alguns colegas, mas a maioria era contra. Logo que eu entrei, logo de cara tinha uma turminha que queria me pegar, não sei por quê. Eu não fazia nada para eles e eles queriam me pegar, me bater.

Naquele tempo [ia] descalço, não tinha nem um tenizinho para pôr nos pés. Ia para a escola. Tinha aquele bornalzinho, para colocar os livros. Calça curta, usava suspensórios ainda. Ia para escola e entrava lá. Quando acabava a aula eu saía e ‘perna’, chegava em casa correndo. Minha mãe: “Porque você está correndo assim?” “Ah, mãe. Eu tenho que correr, senão eu apanho.”

Sofri mesmo segregação, em virtude do sobrenome. Como até hoje tem. E não tem? Existe um pouco ainda, né. Isso até levando para o lado do futebol. Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Santos - é uma briga danada. Porque existe esse ódio? Vem dessa época. Porque os corintianos são mais descendentes de espanhóis. Os italianos fundaram o Corinthians em 1910 na Barra Funda. Italianos e espanhóis.

P/1 - O Palmeiras?

R - Não. Fundaram o Corinthians. Depois brigaram os espanhóis com os italianos, porque a Barra Funda era também tinha italianos e espanhóis. Brigaram. Isso você pode ver na história que está aí. Lembro-me que eu li tudo no Estado de São Paulo.

(pausa)

P/1 - O senhor estava falando da história do começo do Corinthians.

R - Pois é. Segundo está nos registros, em 1910 aconteceu isso, houve a briga entre os imigrantes italianos com os espanhóis. Brigaram e desmancharam a sociedade, então ficou o Corinthians e quatro anos mais tarde, em 1914, os italianos fundaram o Palestra Itália.

O nome [era] Palestra Itália, então ficou aquela rixa. Dar um nome de Palestra Itália, ninguém gosta muito, [o] brasileiro. Apesar de que nós não temos nada. Eu sou descendente de italiano e eu acho que a colônia italiana contribuiu muito para o crescimento de São Paulo, ajudou muito no Brasil, assim como todos os imigrantes. Descendentes de portugueses... Todos nós aqui no Brasil achamos que temos, somos netos, parentes de imigrantes. Japonês, por exemplo. Japonês, no começo, era uma raça... No fim, hoje, se tornaram amigos, ajudaram muito o Brasil.

Aí começou, desse Palestra Itália x Corinthians ficou a maior rixa. Por que tem a rixa? Porque justamente um fundou o outro. E até hoje, quando tem um clássico você vê o que acontece: se matam, brigam. Em 1940, quando inaugurou o Pacaembu, que foi o primeiro estádio... O Pacaembu foi o estádio maior do Brasil a ser construído. Ele foi construído e depois, quando teve a copa de 1950, nós tivemos fogos pela Copa aqui no Pacaembu, porque não tinha estádio maior. Pacaembu era um... Depois, em 1950, fizeram o Maracanã para a Copa.

Quando inaugurou o Pacaembu eu fui lá, arranjei um dinheirinho e fui com meus amigos. Naquele tempo, você podia ir: ia corintiano, ia palmeirense, ia São Paulino, ia da Portuguesa. A gente ia junto, brigava lá dentro - não tinha briga, tinha discussão. “Ah, vai lá.” “Cala a boca.” Aquele negocinho assim, uma briguinha amigável.

A gente ia e sentava junto, todo mundo. Não tinha separação de torcida e não tinha torcida uniformizada. Você ia lá, cada um... Aquele tempo não tinha nem camisa, não vendiam camisa ainda. Era difícil. Só mais tarde que começou.

Depois, mais tarde, foram crescendo os estádios. Fizeram o Morumbi.

Eu também sei a história do Morumbi. Conheci a história desde o nascimento dele e daí já começou a ter briga. No começo, a turma mesmo apartava um e outro. Quase não tinha polícia. “Cala a boca.” “Fica aí.” E resolvia. Depois começou a violência, e cada vez pior. Tanto é que eu assisti [a] muitos jogos.

Lembro-me de ver os jogadores no passado. Não conheci o Friedrich, que foi do São Paulo. Foi um dos maiores nomes, eu não conheci. Conheci o Oberdan Cattani, que está vivo até hoje, foi o goleiro do Palmeiras. Ele está vivo. Hoje ele é, se não me engano… É que faz parte lá. Eu vi na televisão, deve estar com mais de noventa e tantos anos. Um cara forte.

Vi jogar o Baltazar do Corinthians, Luizinho do São Paulo - o famoso Luizinho. O Palmeiras tinha Canela, Junqueira, o Oberdan. Depois do Oberdan veio outro goleiro. Veio o Valdir também, foi [por] onze anos goleiro do Palmeiras. O Zetti, que jogou no Palmeiras e foi para o São Paulo. O Gilmar, que era do Corinthians. O Corinthians tomou uma goleada de sete a dois não sei de quem, aí mandaram o Gilmar embora e o Gilmar foi para o Santos. No Santos, ele se tornou ídolo e foi para a Seleção Brasileira. Quantos anos ficaram na seleção brasileira. Para mim foi um dos maiores e melhores jogadores, [dos] melhores goleiros da história.

Depois,na história do Palmeiras, veio o Leão que também se tornou famoso. E o Rogério Zeni, então quem não viu... Lembro muito bem, o Baltazar do Corinthians ficou famoso porque tinha o Claudio, que ele era ponta-direita. Ele descia lá e pum, passava para o Baltazar. Baltazar subia e pimba. Daí ficou o ‘Cabecinha de ouro’, Baltazar ‘Cabecinha de ouro’. Por quê? Porque tinha um jogador que acionava ele. Jogava as bolas na medida, na cabeça dele, como tem hoje.

Depois do Pelé, por exemplo... Eu vi o Pelé jogar. Eu assisti jogo do Pelé na Vila Belmiro. E o Garrincha, eu adorava o Garrincha. Aqueles dribles dele.

Com a seleção eu vibrava demais. Eu era fogueteiro, sou fogueteiro por natureza. Era Caramuru para todo lado, então era uma festa. Quando o Brasil foi campeão em 1958 e foi tricampeão no México em 1970 nós assistimos. Aí já tinha televisão, até televisão colorida. A gente assistia ao jogo e quando acabava o jogo... Tenho um genro que tinha um caminhão grande, ele trabalhava de caminhoneiro. Nós subíamos todos no caminhão e íamos para Pinheiros, fazendo e soltando Caramuru, soltando fogos. “Ah, viva o Brasil!” Aquela farra. Uma coisa linda. Vestia uma camisa verde e amarela. A história dos times de futebol... Do Pacaembu, por exemplo...

P/1 - Quero que você conte agora um pouquinho o que o senhor estava contando lá fora, sobre essa coisa de nadar nos rios, barcos. Isso é da sua infância, não é?

R - Ah, isso é. Como te falei, a minha memória eu puxo muito bem. Eu lembro perfeitamente. Sinto saudades daquele tempo e ver o que fizeram com os rios de São Paulo. O Rio Pinheiros, que é importante, e o Rio Tietê, que é o mais importante, que é o rio que atravessa o nosso estado.

Não sei se vocês conhecem. Eu conheço a nascente do Rio Tietê, que é lá na Serra do Mar. A cidade [se] chama Biritiba Mirim. Até hoje você pode ir lá e não pode beber a água de lá. [É] água pura. Quer dizer, é meio arriscado tomar porque está tudo meio contaminado, mas a água lá é limpa. Tem lambari, tem peixinho e tem tudo. E eles represaram outro rio. Lá em Salesopólis tem uma represa muito grande, também de água muito limpa.

O Tietê descia e se encontrava com o Pinheiros. O Pinheiros desembocava no Tietê e a história dos Bandeirantes, que desce lá para baixo. Porque que tem aquela estátua no Ibirapuera, aquele famoso monumento? Eu me lembro de quando trabalhava na Mead Johnson quando foi inaugurado. Em 1962, 1963, por aí. Porque aquilo ficou... O construtor levou vários anos para concluir. Foi tudo feito entalhador. Era um cara famoso.

Eu tinha um colega meu na Mead Johnson... Nessa época, eu já era supervisor de seção, então tinha um rapaz que era meu assistente, que me ajudava. Chamava-se Jarbas, era um crioulinho. Vamos falar, um rapaz... Chamava de Criolo. Um moreninho. Ele era muito legal. Quando inaugurou [o monumento] eu falei: “Jarbas, você viu que inauguraram o Monumento?” “Ah, lá no “empurra que é pior”? “Como assim?” “Você não está vendo que os caras estão empurrando o outro lá? O da frente falou: ‘Não empurra que é pior.’” (risos)

Então [é] essa a história dos Bandeirantes. Sabe por quê? Eles faziam isso lá no Salto de Itu. Em Itu tem um salto, então quando eles desciam... Saíam da aldeia de São Paulo, quando foi fundada. Eles desciam até Pinheiros. Não existia [a Avenida] Rebouças, não existia [a Rua] Teodoro Sampaio. Desciam aquela trilha e lá eles construíam as barcaças deles e deixavam. No Butantã tem a Casa do Bandeirante. Conhece? Já ouviu falar? Eles acampavam ali e deixavam os barcos grandes e quando vinham as monções. As monções, que eles chamavam, que era a época de chuva. Eles pegavam aqueles barcos, desciam o Pinheiros e entravam no Tietê, até Itu. Como Itu tinha o Salto de Itu, eles não podiam... Então eles carregavam aqueles barcos nas costas. Davam a volta, pegavam o Tietê de volta e iam embora. E foram até Goiás, Mato Grosso, onde descobriram ouro, minas de ouro.

Essa é uma pequena história dos Bandeirantes que eu aprendi lendo. Eu não estava lá, eu aprendi lendo. Como eu falei, eu li muitos livros da História do Brasil. Essas histórias maravilhosas que a gente aprende lendo. A gente aprende muito lendo e eu me formei na faculdade da vida, aprendendo e vendo as coisas. É assim a minha história.

P/1 - O senhor nadava em que rio, no Tietê ou no Pinheiros?

R - No Rio Pinheiros. Eu não podia nadar no Pinheiros porque era um rio caudaloso, perigoso; só os bons nadadores nadavam ali.

Na ponte do rio Pinheiros, essa ponte que eu falei... Essa ponte velha. Uma ponte bem antiga feita, de madeira e ferro. Nos domingos, os caras... Passatempo. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha futebol. Ainda era... Os nadadores iam lá e pulavam; subiam na murada da ponte e mergulhavam. Então a gente, às vezes, ia ver os caras pularem. Alguns se davam bem, outros se davam mal. Tinha que ser bom nadador, porque a profundidade debaixo da ponte era aproximadamente... Normal, sem enchente, seria de cinco metros. E depois, mais para baixo... A história que eu vou te contar.

Em Pinheiros tem uma rua que se chama Sumidouro. Conhece? Perto da Editora Abril. Da ponte a gente via o Sumidouro. Você sabe o que é um sumidouro? Num rio ou num lago tem um redemoinho que a água gira, gira, a mesma coisa quando a água está saindo da pia. Ela gira nesse sentido assim, antes do Equador. Porque depois do Equador gira ao contrário. Nesse rodamoinho, se você jogar um palito ou qualquer coisa ele vai indo e vai embora.

No Rio Pinheiros tinha um sumidouro grande, que a gente avistava da ponte. Quem nadava não ia lá perto. E [com] barco pequeno, o cara tinha medo de passar lá. Eu ia nadar e nunca passei, só os barcos grandes que passavam de lado. E dizia a lenda que ali tinha um buraco muito grande, que se alguém passasse lá seria sugado pelo sumidouro, então ficou Rua Sumidouro. E está lá até hoje.

Quando o rio enchia, que dava aquelas enchentes nas margens do Pinheiros, onde é a Praça Panamericana hoje, Butantã, a água chegava até quase a Avenida Vital Brasil. Aí a gente ia brincar na água. Ia lá correr, brincar, nadar. Andava de barquinho.

P/1 - O senhor morava no Butantã?

R - Naquela época, eu morava em Pinheiros. Depois que eu mudei para o Butantã.

Butantã é grande. Eu mudei agora para a Vila Butantã, perto... Antes do Rio Pequeno, pegado à USP, tem um bairro chamado Vila Butantã.

Quando eu trabalhava - já trabalhava em farmácia - a gente ia aos domingos. Até mil e novecentos e... Eu tinha dezesseis anos. [Em] 1944 eu fiz vinte. Até 1940. [Em] 1942 a água do Pinheiros ainda era limpa, chegava a ter até algum peixe. Mandi que dava muito, que era um peixinho. Depois que a Light retificou e jogou as areias para todo lado aí foi acabando. Aí veio a poluição, esgoto. Mas até 1940, 1945 ainda era suportável.

P/1 - O senhor ainda pegou aquela enchente? Com quantos anos de idade? O senhor lembra isso?

R - Com cinco anos. A enchente de 1929, você pode procurar. Deve estar até na internet, nos jornais. Segundo o que eu li depois foi uma das maiores que teve. Não existia a Represa de Guarapiranga, então as águas que vinham... O Rio Pinheiros pegava as águas lá da baixada, depois de Santo Amaro até M-Boi Mirim. Até aquela zona toda ele vai recebendo vários rios, vários afluentes e formava o Rio Pinheiros, então aquela água toda descia e inundava tudo.

Em 1929, meu falecido pai me pegou pela mão. Eu tinha cinco anos. Falou: “Filho, vamos ver o rio como é que está.” Nós descemos até o rio, que era perto, [a] duzentos metros e ele me dando a mão, segurando, porque era perigoso. O rio estava caudaloso. As Águas Espraiadas, onde é o Eldorado agora, tudo cheio. E a água só não passou por cima da ponte porque espraiou; se não tivesse lugar para o rio, ele passava por cima da ponte. Mas era água limpa, como te falei. Água limpíssima. Quando o rio estava normal, que não tinha enchente, você olhava no fundo [e] você via areia, pedregulho. E dava para muito peixe. Peixe muito bom.

P/1 - Que peixe que dava lá?

R - Dava o mandi. Tem o bagre e tem o mandi, são peixes de couro. Dava o lambari, com o rabinho vermelho, que é um peixe muito bom, dava o lambari-açu, que era maior. Dava piaba e o peixe mais nobre daquela época, que o meu falecido pai pescava, era o tabarana. Tabarana é um peixe que só dá em correnteza, em água limpa e corrente. E tinha uma técnica muito própria para pescar, precisa de uma isca boa.

Quando a gente trabalhava na olaria... Na olaria ficavam aquelas telhas, que era para cobrir os tijolos. Embaixo das telhas formava uns sapinhos, umas rãzinhas. Eram pequenininhos. Eu com cinco, seis anos, não trabalhava e o pai falava: “Vai pegar rãzinha para nós irmos pescar à tarde.” A rãzinha que ele falava era um sapinho desse tamanho, uma rãzinha. Pegava uma latinha, ia lá, levantava as telhas assim e ‘tum, tum’, guardava.

Quando acabava a tarefa dele, [às] quatro, cinco horas - porque depois de fazer os tijolos tinha que fazer as paredes de tijolos. Quando estava seco o tijolo, tinha de pôr no carrinho e pôr no forno, então trabalhava o dia inteiro. Levantava às quatro da manhã. Era uma tarefa árdua.

Ele pegava o material dele e eu ia junto. Ia a minha irmã mais velha, o meu irmão um pouco mais velho e a gente ia lá para a beira do rio. Ele ia pescar e a tabarana, como te falei, tinha que pescar lá no meio do rio, onde passava bem a correnteza. Naquela época, não tinha esses fios de nylon, linha de pesca. Naquele tempo, eles usavam uma linha de aço, um arame fininho de aço. Compravam de carretel. Aí eles pegavam aquelas taquaras compridas e faziam aquilo bem comprido. Põem o chumbo, aí punham o anzol e lá ele fisgava as rãzinhas vivas e batia lá no meio do rio: ‘pá’. Não tinha molinete, era na marra mesmo. Daí a pouco, quando a rãzinha se mexia, vinha a tabarana e ‘pum’, pegava.

Tabarana era um peixe [que] conforme o tamanho [pesava] um quilo, meio quilo. Peixe grande, parecia um lambarizão grande. Peixe de escamas, mas era muito bonito. Lindo o peixe. E por isso que ele sumiu. Ele não dá em rio que tem água suja, não dá. Talvez tenha ainda para o interior, em algum lugar que tenha rio com essas características.

P/1 - Como vocês comiam ele?

R - Frito, era muito gostoso. O bagre, por exemplo, tem que ser cozido, feito no molho. O bagre frito é bom, mas se você fizer a bagrada, que chama, é feita com bagre em pedaços. Cozinha ele no molho de tomate com cebolas, bem temperado. Coloca um louro. Fica um prato muito delicioso. O bagre é um peixe de fundo de rio, então ele tem um sabor meio de terra. Ele precisa ser muito bem temperado, não é? Como tem também o cascudo, que dava no Rio Pinheiros. Cascudo é mais ou menos desse tamanho. E é chamado cascudo porque é de couro. Era meio preto, um peixe meio feio e ele tem que nem uma casca grossa. Precisava limpar ele bem e fazer assado; quando assado quebrava aquela casca que ele tinha. Depois de limpar a barrigada dava uma carne branca muito saborosa. E também todo tipo de peixe que dava...

O que acontecia? Quando enchia o rio enchiam as lagoas, que eram cheias de barro, terra para fazer a olaria. Então os pescadores e quem morava na beira do rio... Meu pai fazia covos. Covos são feitos de taquara e têm uma boca afunilada, então o peixe entra, mas não sai. É uma armadilha para pegar peixe. Quando o rio estava na vazante, punha a boca do covo virada para o rio. Fazia uma canaleta assim, armava ele; espetava uma taquara, um pau bem amarrado.

Você armava, por exemplo, à noite. No dia seguinte, quando amanhecia, levantava cedo a vareta estava até assim de tanto peixe que tinha. Era aquela fartura: vinha bagre, lambari, tudo quanto era peixe - menos a tabarana, tabarana só pegava no anzol. E aí se comia peixe assado, frito; cada um fazia de um jeito.

Depois, o que aconteceu? O rio ia acabar na enchente. O rio virava contra a água que estava, que tinha ido para as lagoas; voltava para o rio, daí virava o covo ao contrário. O peixe que estava indo para o rio pegava de novo.

Isso era o ritual de todo o ano. Aí rio voltava ao lugar, não tinha mais para lá nem para cá. E ficava uma lagoa cheia de peixe, então a turma combinava. Tinha uma turma que trabalhava, cada um tinha uma olaria. “Vamos secar aquela lagoa tal?” Juntava a turma, chegava lá na lagoa e fazia uma abertura; punha uma taquara para o peixe e a água escoar. Quando a água ia abaixando você começava a ver pular. Traíra... Cará e tilápia não existiam, esses peixes vieram... Não sei de onde eles vieram, vieram importados aqui para o Brasil. O cará e a tilápia não eram conhecidos aqui no Brasil até aquela época, até 1945, 1950. Só tinha os peixes naturais aqui do Brasil.

Iam secar a e gente ia junto, entrava na água. Tinha aquelas cobras d’água. Ninguém tinha medo de nada disso. E lá pegavam as traíras e o cascudo, pegavam os peixes que tinham sobrado ali. Também levavam de sacola os peixes lá dentro para casa. Peixe não faltava para comer. Graças a isso, eu graças a Deus tenho uma inteligência até que boa porque o peixe, você sabe, tem muito fosfato e é bom para a memória. Então a turma fala: “Quer pensar bem? Coma peixe. Tá nervoso? Vai pescar.”

P/1 - Seu Pedro, qual a comida que a sua mãe fazia que o senhor mais gostava? De todas.

R - Minha mãe, graças a Deus, era uma boa cozinheira. Ela era de origem europeia e fazia de tudo. Macarrão... E a massa de macarrão, por exemplo... Macarrão é mais da parte da Itália, mas era feito na mão, feito em casa. Não se comprava macarrão pronto. Comprava farinha de trigo, ovos tinha à vontade, porque tinha galinha. Então era macarrão feito com massa de ovos mesmo.

Macarrão, arroz, feijão, que eu gostava muito mais. E muita polenta. Os imigrantes italianos comiam muita polenta, porque era mais barato. O fubá era barato. Quem morava no interior e colhia o milho ia ao moinho e trocava por fubá. Em Torrinha tinha um, [em] São Pedro tinha outro, [em] Dois Córregos outro. Tinha um riozinho.

Essa história vem dos imigrantes, porque infelizmente o caboclo brasileiro é um pouquinho atrasado. Não desfazendo da raça cabocla, que é gente boa também, mas eles não tinham, vamos dizer assim, uma vivência, uma cultura, então os europeus trouxeram… Por exemplo, faziam aqueles moinhos rudimentares, faziam as rodas d’água que tocavam o moinho. Depois foi feito [aquilo] que chamava papa-vento, que bombeava água. Tudo, infelizmente, veio de fora.

Tem a história do Jeca Tatu [do] Monteiro Lobato, famoso, né? O Jeca Tatu conta a história dos oriundos da Europa - portugueses, italianos, alemães que vieram para cá e trouxeram outra cultura diferente. E sabiam se proteger. Usavam calçados e nós, não - eu mesmo, por exemplo. Caboclo andava descalço. E andava descalço pisando em lugares contaminados, então adquiria bicho, que eram as lombrigas, penetravam pelos pés. E falavam que o nosso caboclo era muito mole, vivia dormindo. Era por falta... Por causa desses bichos, que consumiam quase toda a energia.

Aí no Jeca Tatu aparece um caboclo forte. Ele já sabia a história então, era a propaganda do Biotônico Fontoura. Está lembrado? Primeiro tomava um lombrigueiro - não me lembro do nome do lombrigueiro. Licor de Cacau, era um lombrigueiro que matava as lombrigas. E mandava calçar sapato. Até os galos e galinhas dele andavam de botinha. (risos) Interessante. Vocês nem sonham, nem chegaram a ver isso. Era que nem um desenho animado e tinha o Jeca Tatu com a botinha dele. E as galinhas dele, todas com botinhas. A casa do caboclo era tudo torta, ancorada com paus para não cair. Eles tenham um pezinho ou dois de mandioca plantado. E eles viviam naquela vidinha. E o outro não. O outro era forte, rosado, saudável. Trabalhador. Ele foi ensinando essa turma, até que o pessoal foi melhorando o meio de vida. Então a história que vem tudo da cultura de fora, que nós aqui, por exemplo, não tínhamos ainda... Na capital podia ter, mas no interior era bravo.

P/1 - Seu Pedro, quando o senhor era criança tinha um sonho de querer ser alguma coisa quando crescer. Tinha alguma coisa que o senhor imaginava?

R - Não. Eu, até dez anos, quatorze anos... Depois que saí do Grupo Escolar com quatorze. Falei que trabalhei com médicos, doutores, mas eu não podia estudar. Não podia fazer faculdade, naquele tempo não dava. Faculdade era só... E depois [dos] doze anos, tirou o diploma e vai trabalhar para ajudar a família. Para poder comprar comida, porque aqui não tinha onde pegar, a não ser pescar de vez em quando. Tinha peixe ainda, Pegar uns peixes, mas era muito mais difícil. E tinha que comprar tudo.

Eu morava na Rua Butantã, lembro muito bem, e tinha uma vendinha do Seu Mané. Os portugueses eram mais comerciantes. Então a minha falecida mãe falava: “Pedro” - depois ficou Pedrinho. De Pedro ficou Pedrinho, sempre miudinho - “Pedrinho, vai lá ao Seu Mané e pega um bacalhau.” O bacalhau, que é caríssimo hoje. Agora baixou um pouco, mas o bacalhau chegou a custar cinquenta, sessenta [reais]. O filé de bacalhau custa caríssimo. Naquele tempo era barato, então era comida dos pobres. “Vai lá comprar um bacalhau.” E eu ia lá e comprava. Vendiam fiado. E vinha uma barrica de bacalhau desse tamanho. O bacalhau não era grande. Comprava bacalhau e dava para dois, três dias para ela fazer a mistura. Ela fazia desfiado. E era bacalhau com arroz e feijão, bacalhau com polenta, frango com polenta. Era o que tinha.

P/1 - E o senhor está falando do sonho.

R - Ah, do sonho. Eu não tinha sonho.

Depois, quando eu completei quatorze anos a minha mãe falou: “Você vai trabalhar lá com Igor, lá na farmácia.” Falei: “Tá bom.” Quando fui tirar a carteira de saúde, com quatorze anos, fiquei quase meio dia. Mais de meio dia para tirar aquela carteira de saúde. Estava com carão, com raiva de ficar lá, mas minha mãe, coitadinha... Minha mãe me ajudou muito. Minha mãe era uma santa, era uma lutadora.

Comecei na farmácia e da farmácia eu fui gostando, adquiri o gosto. Era entregador. E o entregador, quando não tinha entrega: “Vai ajudar no laboratório.” Então ia ao laboratório e meu primo falava: “Vamos lá. Nós precisamos fazer limonada purgativa” - era um dos remédios que mais vendia, até o médico, às vezes, receitava. A limonada purgativa era feita com sulfato de magnésia - aliás, sulfato de sódio. Trinta gramas era uma dose. [Era] um purgante, então dissolvia o sulfato de sódio na solução de água e fazia um xarope, para ficar adocicado. Num vidro de duzentos mililitros ia, por exemplo, cinquenta gramas de xarope e o resto eram completados com aquela água, onde dissolvia o sulfato de sódio. Aí misturava, filtrava no papel de filtro e punha no vidro. Aí pegava meio grama de bicarbonato de sódio, fazia um papelzinho e amarrava. Depois de fechado com a rolha põe uma proteção de papel impermeável e amarrava aquele papelzinho com o bicarbonato de sódio. A pessoa levava para casa, abria o vidro, punha num copo e punha o bicarbonato; misturava e aí ele tornava-se efervescente, porque dava uma reação química que o bicarbonato com o sulfato virava sulfato de magnésia. E era um purgante, um laxante meio forte. A pessoa, quando estava precisando, tomava aquilo.

A gente fazia, por exemplo, dez litros de xarope. Tinha uma bandejão. E eu comecei aprendendo. O primeiro remédio que eu aprendi a fazer foi a limonada purgativa.

P/1 - Foi só assim. Foi no aprendendo e fazendo?

R - Fazendo fui aprendendo, mas eu não era manipulador ainda. Depois que eu comecei a trabalhar em outras farmácias, eu aprendi com os farmacêuticos. Naquele tempo, todas as farmácias eram obrigadas a ter um farmacêutico, então os farmacêuticos [eram] profissionais, já formados.

Eu lembro muito dele, tenho até a fotografia. Seu Monteiro, ele era um carioca. Cara folgadão, brincalhão. Uma pessoa maravilhosa. Ele era o farmacêutico que assinava o nome, dava o nome na farmácia. E ele era obrigado a ficar ali, então eu fui aprendendo com eles. Aí aprendi um pouco de reação, um pouco de química e farmácia, porque na época…

Eu vou contar uma história. Na época, naquela década... Deixa ver... Até a década de quarenta, antes de eu ir para o exército, [em] 1945, não existiam medicamentos. Medicamentos eram poucos. De analgésicos, só tinha a Aspirina, que é o ácido acetilsalicílico. O primeiro foi a Bayer que descobriu e ficou Aspirina. “Se é Bayer é bom.” Depois eles fizeram Cafiaspirina, que é uma mistura de aspirina com cafeína. A Aspirina é um analgésico e a cafeína é, como se diz, um agregante que dá mais energia para a pessoa. Se tomar uma dose boa de Aspirina... Você não vê esses energéticos que tem por aí? Vai aspirina, aliás, cafeína. Ela dá mais vigor, então ajudava a tirar um pouco da sonolência que a aspirina provocava. Porque todo analgésico que você toma - aspirina não é tanto, mas [quando] toma uma dipirona dá uma queda de pressão, então a cafeína reativa.

O primeiro a ser vendido na farmácia foi a Aspirina, mas como o ácido acetilsalicílico, que é o sal que faz a Aspirina... Mas tarde vieram os outros, porque todo mundo vai fazendo. Melhoral, Fontol, hoje têm vários - tudo feito com o bendito ácido acetilsalicílico. [Era] o primeiro medicamento que tinha na farmácia, naquela época, para manipular.

O médico, por exemplo, prescrevia ácido acetilsalicílico 0,50 miligramas. Se ele queria pôr um pouco, punha cafeína e punha benzoato de sódio. Excipiente qs. Faça doze cápsulas. Embaixo punha, como falei, FSA - faça segundo a arte. O que é faça segundo a arte? É manipular o produto, porque você não pode pegar... Tem produtos que você não pode pegar assim e misturar um no outro, sem mais nem menos. Tem que ter uma mistura que não vá prejudicar a pessoa e que não vá gerar incompatibilidade. Você misturava aspirina com benzoato de sódio, que é um protetor, ele evita a contaminação. O benzoato de sódio é um agregante, ele é neutro. E punha um pouco de amido pra formar. Quando pedia até podia pôr um pouco de sacarina, para ficar meio docinho. Segundo o médico, tinha um valeneco, que se chama; lá ele tinha todas, ele lia aquilo lá e passava... E a gente manipulava. Foi quando eu aprendi.

No começo, lá na farmácia só tinha cápsulas, pílulas, xaropes e tinturas. E era usada muita erva. Você tinha que conhecer o efeito das ervas. Para isso tinha a Farmacopeia Brasileira, que dá todas as ervas. Arnica, que é o anti-inflamatório natural e universal, usado para dores. Você não pode tomar porque é muito forte; se tomar, duas ou três gotas, no máximo. E tem, por exemplo, o ipê roxo, tem a quina,. casca de quina [com] efeito tônico, fortificante. Tem outras ervas e cada uma tinha…

A ipecacuanha é uma planta maravilhosa que dá no Brasil. A melhor ipeca que tem dá no Mato Grosso. A Ipeca é uma casca, tem a folha e tem a casca. Então o médico receitava: infusão de ipeca duzentos mililitros.

A infusão o que era? Infusão é um chá. Você tem que pegar a quantidade de casca de ipeca - duas, três gramas. A dose quem fornecia era a Farmacopeia Brasileira. Você punha num recipiente. Fervia água, quando estava fervendo você jogava em cima, então infusão é um chá. O chá que você toma é uma infusão, não é verdade? Você não pega saquinho de chá, joga água quente... Você está tomando uma infusão de chá mate. O gaúcho já toma também infusão do mate.

E tem o cozimento. Quando você quer tirar mais propriedades das plantas, você faz o cozimento. O médico receitava: cozimento brando de ipecacuanha. Cada um tinha... Por exemplo, a ipeca serve para fazer um xarope para tosse e serve para regular o intestino, então tinha a infusão de ipeca, cozimento brando de ipeca e tinha o cozimento de ipeca, que é para cozinhar a erva [por] cinco minutos. Cada um tinha uma técnica.

Isso tudo você tinha que aprender em farmácia. Tanto é que no exame que eu prestei na Farmácia do Estado... Eu sou CRF-8, categoria terceira. Eu fiz um cursinho e depois fui prestar exame na faculdade. Na Farmácia do Estado, lá tinha os farmacêuticos que examinavam. Tinha uma mesa e um monte de raízes e folhas, aí ele falava: “O que é isso?” Podia pegar na mão, cheirar. Como a gente conhecia... “Isso aqui é ipeca.” “Para que serve a ipeca?” “Para isso e isso.” “E esse outro aqui?’ “Isso é casca de quina.” “Para que serve?”

A quina é usada como tônico. Mistura no vinho, deixa-a macerando no vinho. Toma-a como um aperitivo. Tinha várias fórmulas que já vendiam prontas, Ferroquina Biseli, Ferroquina não sei o quê. Era tudo feito com vinho. Depois foi proibido, porque vinho contém álcool e é proibido. Biotônico [Fontoura] primeiro era feito com vinho, depois foi tirado porque as crianças. Tinha cara que tomava aquilo lá e ficava bêbado. Agora o Biotônico é só como água, é um elixir simples. Elixir simples é só água e açúcar.

Então tem essa história toda: cada erva... Tem linhaça, semente de linhaça. Para que serve a semente de linhaça? Podia fazer chá ou podia fazer uma cataplasma, cozinhar a semente de linhaça e aplicar no peito.

Eu vou dizer uma coisa. Naquela época, para curar uma pneumonia... Antes da penicilina e antes dos antibióticos, os médicos... O único recurso que ele tinha e farmácia também... A pessoa pegava pneumonia. Eu tive um colega meu que já faleceu. Era um rapaz forte, pegou uma pneumonia e sarou. Como ele tratava? Era aspirina para aliviar a febre e a dor e a cataplasma de linhaça para aplicar no peito e nas costas para aliviar o pulmão. A pneumonia é uma infecção pulmonar, é o bacilo Koch. O médico receitava isso e falava: “Reza a Deus para pedir...” Se a pessoa tinha resistência física resistia, quando não tinha falecia. Depois da descoberta da penicilina... Posso contar agora ou mais tarde.

(pausa)

P/1 - O senhor ia começar uma história da penicilina quando a gente interrompeu.

R - Da penicilina?

P/1 - O senhor ia falar alguma coisa.

R - Ah, sim. Como trabalhei em laboratório na área de farmácia. Depois a farmácia evoluiu e já tinha mais medicamentos, tinha medicamento pronto. Eu trabalhei em farmácia até 1945, quando fui servir o exército.

P/1 - Conte essa história um pouco antes, para a gente entender. A Bela Vista foi a primeira farmácia.

R - Depois eu fui para Pinheiros, em outras farmácias. Sempre fui trabalhando numa farmácia e em outra. Quando me aposentei, até precisei pegar... A primeira farmácia que eu trabalhei em Pinheiros, que eu trabalhei três anos, esses eu perdi porque a farmácia fechou e perdi três anos da aposentadoria. Mas consegui me aposentar.

E depois trabalhei em várias farmácias todas com farmacêuticos. Aí que vem a coisa: tem profissionais corretos, que são profissionais que gostam da profissão. Antigamente, o médico e o farmacêutico eram quem curava os pacientes. No interior não tinha médico. Quem curava? Era o farmacêutico. Ele lia a Farmacopeia e dava o medicamento.

Para pneumonia não tinha, era aquilo lá. Meu amigo [se] salvou porque ele era forte. E quem não era forte, morria. Depois o Koch descobriu. Eu sei a história também, mas não vou contar por que. O Koch descobriu o bacilo e foi feita a vacina. Foi feito o remédio.

Eu cheguei a ser manipulador. Posso dizer o nome da firma? Da Drogasil, em 1942. A Drogasil, naquela época, tinha o melhor laboratório de manipulação. Eu consegui uma vaga lá e a Drogasil tinha uma coisa de boa. Toda filial dela, Toda Drogasil tinha um farmacêutico para dar o nome. Era responsável, ficava o dia inteiro lá, então qualquer coisa que vinha, [a gente] falava para falar com o farmacêutico. Eu era manipulador, mas eu não podia aconselhar ninguém, então tinha o farmacêutico e às vezes o farmacêutico: “Porque você vem falar para mim, você sabe mais do que eu?” “Mas o senhor é o farmacêutico.” Porque não é desfazer. Eu sou amigo do profissional que é correto.

Eu tenho amigos que trabalhamos juntos, que são farmacêuticos e [nos] tornamos amigos. Tinha outros que vinham da faculdade com o nariz meio arrebitado, achando que tinham tudo e não sabiam. A faculdade ensina mais uma teoria, como toda escola; se você unir a teoria à prática, você vai chegar numa coisa maravilhosa. Por exemplo, tenho um amigo meu que é farmacêutico. Ele se formou e estava trabalhando num laboratório de controle. Isso depois...

Deixa-me contar da farmácia. Isso tudo eu li mais tarde nos livros, que o Alexandre Fleming chegou a ser... A Rainha deu o título a ele. Como chama em inglês? Sir Alexander Fleming. A história dele é maravilhosa. Eu tenho um livrinho feito pelo Padre Marcelo que chama... Umas historinhas, tem um nome. E tem a história dele. Ele era médico oficial das Forças Armadas da Inglaterra, mas ele tinha a mente científica e já na Primeira Guerra Mundial, que ele participou... Ele era oficial; soldado que trabalhava lá ele ajudava a curar os doentes, operar. Mas como cientista ele achou que precisaria ter um medicamento que curasse as infecções. O que acontece? Como ele era muito estudioso, tinha a mente de cientista. Ele começou, não sei como ele descobriu um chá que ele fazia, de cogumelos. O cogumelo é um fungo; ele descobriu aquele cogumelo e começou a fazer chá. Quando o paciente estava com febre ele fazia aquele chá, e ele conseguia curar as pessoas na guerra. E foi indo, na Primeira Guerra.

Em 1927, já tinha acabado a guerra e ele se aprofundou mais nos estudos, ele começou a fazer pesquisas. Então ele pegou aquele cogumelo que é o penicilium, que é um nome científico... É um fungo, o fungo da penicilina. Ele pegou aquele fungo e tratou-o, fez uma semente. Extraiu daquele fungo uma substância, aí ele pôs no tubo de ensaio. Pegou uma Placa de Petri - Placa de Petri é uma placa de vidro Pirex que pode ir ao fogo. Nessa placa põe o meio de cultura. Meio de cultura o que é? Isso tudo eu aprendi aí. Bioquímica eu aprendi em laboratório. É microbiologia, então a Placa de Petri é o meio de cultura. Meio de cultura você pode fazer com caldo de batata cozida. Põe um pouco de aveia. Você faz que nem um alimento, que nem uma sopinha, põe um pouco de gelatina e coloca na placa esterilizada. Pega aquela placa, põe aqui nesse ambiente e deixa exposto, na hora toda bactéria que está cai ali. Aí você fecha a placa e leva numa estufa a 37 graus e deixa 24 horas. Tudo que caiu ali prolifera, porque a bactéria se multiplica - esse é o negócio da Placa de Petri. Ele pegou aquilo e semeou a bactéria dos estafilococos, do gonococo, do bacilo do Koch, da tuberculose e vários tipos de bacilos, pôs naquela Placa. Depois ele pegou aquela semente do fungo que tinha descoberto, que ele tinha estudado e que achava que curava as pessoas. Tudo esterilizado, porque na microbiologia tem que ser tudo esterilizado, senão uma coisa contamina a outra, então o tubo de ensaio tem que ser, a pipeta que você vai usar tem que ser esterilizada - não era pipeta, era um filete de aço inox esterilizado. Ele pegou um pouquinho daquilo do tubo de ensaio e pôs ali, que estava cheio de bactérias. Fechou a placa e pôs na estufa. Depois de vinte e quatro horas ele abriu e descobriu. Ele viu que onde tinha os estafilococos, os gonococos, meningogocos - toda a família dos gocos que ele pôs o fungo da penicilina, nenhum deles sobreviveu. Não cresceu nenhum. Onde ele não tinha posto cresceu tudo. Daí ele, como cientista, falou: “Poxa. Isso funciona mesmo.”

Começou a estudar e fazer, aí ele anunciou: “Descobri a penicilina.” [O nome] ficou penicilina por causa do fungo que ele usava, que era penicilium não sei que lá. Veio a penicilina em 1927, aí ficou para lá e para cá. Ele, na Inglaterra, curando muita gente, fazendo milagre. O pessoal não morria mais. Uma dose de penicilina curava uma pneumonia, curava uma gonorréia, aquelas infecções. Curava tudo.

Aí o que acontece? Depois começou a política na Europa, aquela briga. Veio a Segunda Guerra e [ele] parou. Lá na Inglaterra ele continuou, mas parou e não desenvolveu.

Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, quando eu servi o exército, eu fui trabalhar em laboratório. Sai de farmácia e fui trabalhar em laboratório. E a Squibb, que era uma multinacional muito importante, veio para o Brasil. Para o Brasil, os Estados Unidos já começaram a fazer penicilina. Da Inglaterra foi para os Estados Unidos e a Europa toda já tinha penicilina, aí vinha para o Brasil em vidros esterilizados chamados bolt.

Vinha, por exemplo, dois quilos de penicilina. Nesses vidros a gente pesava a quantidade. Um grama, conforme a dose e era tudo trabalhado em área estéril. Com luva, máscaras, raios ultravioletas. O chão era tratado. A sala era tratada com formol, para não ter contaminação nenhuma. Era um trabalho técnico maravilhoso e ali a gente subdividia a penicilina.

E aí no Brasil começou a penicilina. Uma dose, um vidrinho de penicilina gesólica curava uma pneumonia, curava uma infecção. A pessoa que estava com febre, com infecção... Curava a sífilis, que era a praga da humanidade, não é verdade? Graças à invenção dele. E a penicilina ficou tão famosa que nós começamos a fabricar aqui no Brasil, na Squibb. Foi a Squibb e a Fontoura Wyeths que começaram a produzir.

Nós mudamos daqui da Rua Tupi para Santo Amaro. E lá tinha três tanques de aço inox com setenta e cinco mil litros cada um, onde se fazia a penicilina, que era o processo que ele tinha feito. Porque setenta e cinco mil litros? Era tudo caldo de cultura. Era açúcar mascavo, água de batata, água de milho, que a Refinações de Milho Brasil jogava fora e eles começaram a aproveitar. Onde faz o Sucrilhos, aquela água de milho onde faz o amido do milho; a água era jogava fora, aí eles aproveitavam aquela água e punham... Faziam um recipiente de setenta e cinco mil litros.

Vinha o engenheiro e o técnico químico. Eu cheguei a participar disso; já era supervisor de seção e comecei a embalar penicilina também. Aí vinha o químico, o engenheiro químico e ele vinha com a dosagem. Não era muito, não. Um tubo de ensaio que ele chegava lá e jogava no tanque. Esse tanque ficava [em] trinta e seis, trinta e sete graus e não podia passar. Misturando dois dias, sem parar. Não era misturador, era com ar. Esse tanque tinha um saco de lona, [era] revestido com saco de lona e o ar entrava por ali e ficava misturando. Não podia interromper a mistura, tanto é que a Squibb comprou dois, três geradores próprios para alimentar. Se faltasse luz, entrava com o gerador.

Desses setenta e cinco mil litros ficava pronto… Filtrava, jogava toda água fora e ficava o resíduo. Desse resíduo que ficava se produzia dois mil e quinhentos quilos de penicilina. E essa foi a primeira penicilina a ser feita no Brasil, que era a penicilina g-cristalina. Era aquela que precisava ficar ainda na geladeira. Quem não tinha geladeira em casa tinha que comprar uma pedra de gelo, pôr lá e tomar de duas em duas horas uma injeção. Mas também curava qualquer doença.

Aí foi desenvolvendo e veio a penicilina g-potássica. Veio a dispacilina, que era uma mistura que não precisava tomar de duas em duas horas, tomava uma dose só. Começaram a fazer cápsulas e aí o que acontece? Todo mundo começa a tomar penicilina. O cara estava com dor de cabeça, ia à farmácia e tomava penicilina. Estava com uma gripe, tomava penicilina. O que aconteceu? A penicilina não fazia mais efeito. Eu por exemplo, tanto manipulava e cheirava, apesar da máscara, [que] fiquei imune à penicilina. Uma vez eu precisei curar uma infecção que tinha aqui e não fazia efeito. Daí o médico falou: “Você está imune.” Aí fui fazer o exame antibiograma, que é para você saber qual é o antibiótico que você tem que tomar.

Então, a penicilina acabou. Tem penicilina hoje de vários tipos. Tem a mais vendida, como se chama? Amoxicilina. E a Squibb e a Fontoura, que produziam a penicilina no Brasil, pararam de produzir. Sabe por quê? Porque importando da China é mais barato. A Squibb, hoje, não existe mais. Está lá na Avenida João Dias. Fechou, foram embora. Você vê como é que é a história.

P/1 - Eu queria chegar ao momento da sua vida antes da gente continuar pela Squibb. Queira que o senhor falasse de 1945 no exército. O senhor morava com os seus pais ainda nessa época?

R - Morava.

P/1 - Como foi a história do exército. Conta um pouquinho.

R - Como em 1945 acabou a guerra, você sabe que o exército seleciona. Com dezoito anos eu tive que fazer a matrícula e ficar lá. Eu fui lá e fiz o cadastro, dei o endereço. E daí quando foi em 1945 que acabou a guerra, precisava dar baixa para todos os pracinhas que estavam servindo, que foram para a Itália. Muitos morreram lá.

Como tinha que dar baixa em todos os pracinhas que estavam com um ano, dois anos, eles convocaram. A minha classe foi geral, pegaram todo mundo. Até gente que era meio torto pegaram. Eu, graças a Deus, era magro, mas era saudável e fui. Fui servir direto. Hoje tem o excesso; às vezes você sai e aí te dão um certificado.

Eu servi e eu fui de abril até abril. Fiquei um ano no exército.

P/1 - Como é que foi?

R - Olha, foi... Tinha meu pai e minha mãe. Morava com eles e eu sempre fui esportista. Jogava muito futebol. Gostava muito de futebol, mas aí quando eu fui para o exército eu estava acostumado com a comidinha da minha mãe. Comidinha boa.

Quando chegou lá, rapaz, pegar a xepa lá era duro. Quando eles cozinhavam carne seca com abóbora, o cheiro ficava no quartel que você sentia. E tinha que acostumar com aquilo. Às vezes não dava, mas eu me virava. Arranjava um sanduichinho aqui. Quase não comia lá, então eu fiquei tão magro que quando tirei a minha primeira fotografia com farda parecia que só tinha a farda.

Você é obrigado... A gente vai para o acampamento, vai para lá, vai para cá. No Exército você tem que seguir. Aí nós fizemos o curso. Como eu era de farmácia, eu fui trabalhar na farmácia. Depois eu fiz o curso de enfermeiro também no Exército, mas primeiro você tem que fazer três meses, que chama “Passar o Apronto”, para você virar soldado. Primeira coisa: você tem que aprender a manejar o fuzil, aprender a montar e desmontar o fuzil, aprender a atirar e fazer exercício. Era um exercício tremendo. Tem que fazer três meses de infantaria. E aí era aquela malhação e tinha que comer a comida de lá. A comida era ruim; era fedida, mas era substancial. Era uma comida que não era nem feita por essas especialistas que tem agora, nutricionistas. Naquela época, não tinha nutricionistas, agora tem. Então era abóbora com carne seca e tal.

A turma tinha que comer a comida e aí eu fui engordando, engordando. Cheguei aos sessenta, sessenta e um quilos e muita física. Depois dos três meses eu passei a trabalhar na enfermaria de enfermeiro, já não dava serviço de guarda - cheguei a dar serviço de guarda.

Tem uma novela agora que está voltando à época da ditadura. Quando eu fui para o exército era época de ditadura ainda, ainda no Getúlio, mas depois teve a época dessa revolução e a turma não sabe bem a história porque... Criticam muito a ditadura, mas tinha os dois lados. Tinha o comunismo e tinha o Exército. Os comunistas queriam implantar o comunismo no Brasil; o exército, logicamente, era contra. [Tinha] russos que eram comunistas e Cuba, que tinha tido a revolução do Fidel. Tinha brasileiros que iam daqui e iam treinar lá os guerrilheiros. Essa novela está contando a história direitinho, mas eu já sabia disso. Eles iam lá treinar para depois vir querer fazer a guerrilha no Brasil para implantar o comunismo.

Eu sou anticomunista. Deus me livre! Um regime... Veja lá na Rússia o que acontecia. O cara lá não podia, não tinha palavra. É contra, mata. O Fidel Castro, o que fez? Tornou-se um ditador poderoso, porque ele matava todo mundo. Era contra ele, ele mandava matar. Não tinha julgamento, não tinha nada. Aqui no Brasil também teve também tortura. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Eles prendiam todos que eram contra o exército, prendiam e torturavam. Tem várias histórias que vocês chegaram a ver. O Chico Buarque, por exemplo, que fez aquelas musiquinhas. Ele foi preso e foi torturado, depois foi deportado. Ele e o [Caetano] Veloso também. E os políticos do Brasil que defendiam a democracia, nosso Presidente, o primeiro, o [Fernando Henrique] Cardoso. Ele foi deportado. O Serra foi deportado. O Lula, não. O Lula chegou ir a Cuba treinar lá. Então essa é a história, um pouquinho.

P/1 - O senhor ficou um ano no exército e depois?

R - Aí eu dei baixa. Não quis continuar a carreira lá, porque podia continuar lá. Formavam cabos, sargentos - podia chegar a Primeiro Sargento. No Exército, só se torna oficial quem faz uma faculdade. Por exemplo, se você faz uma faculdade e vai sorteado para o Exército, aí você faz o CPOR [Centro de Preparação de Oficiais da Reserva] e já sai como oficial da reserva, [como] Segundo Tenente. Aí você fica um ano fazendo um estágio qualquer e passa para Primeiro Tenente. Se você continuar a carreira, você continua, de Primeiro Tenente vai para Capitão. Se não quiser, você dá baixa e fica como Primeiro Tenente da Reserva. Essa é a história mais ou menos das Forças Armadas.

P/1 - O senhor não quis, deu baixa e voltou para a farmácia?

R - Eu ia voltar para a farmácia que eu trabalhava, na Drogasil naquela época. Era manipulador, aplicava injeção, fazia de tudo. Era, modéstia à parte… Eu sempre tive... Se eu fosse fazer faculdade acho que não ia conseguir, porque eu não gosto muito de estudar. Matemática, história, essas coisas. Eu fico mesmo...

Eu sou mais prático, gosto de resolver as coisas na prática. E eu tenho muita habilidade para essas coisas. Então na farmácia e no laboratório mesmo eu inventava as coisas e melhorava, e cheguei a supervisor. Da farmácia eu pulei para o laboratório e aí fui fazendo minha carreira até chegar a supervisor de seção. Fui supervisor de seção na Squibb. Depois da Squibb fui ao Laboratório Eli Lilly e depois Mead Johnson e Química, tenho as fotos aí. Na Mead Johnson eu trabalhei onze anos e meio e depois, quando eu fui para a Brasterápica… A Bristol Mayer, uma poderosa multinacional mundial, tem fábrica por todo lugar, na Europa. Ela comprou a Mead Johnson e já tinha comprado a Laborterápica, que era aqui em São Paulo. Montaram o laboratório em Santo Amaro, isso foi em 1974, então eu fui para lá.

A minha seção era muito boa. Eu trabalhava com hipotermia, fazia tudo no laboratório. Comprimidos, cápsulas, pomadas, xaropes - enfim, o que precisava se fazer. Vinham as fórmulas e aí eu tenho meu amigo Conrado, ele se formou em farmácia e trabalhava como analista, [no] controle de um laboratório lá. Daí eu fui para a Mead Johnson e o diretor da Mead Johnson... Eu o conheci quando eu era aprendiz ainda. Ele gostou de mim, viu que eu era esforçado e foi me dando chance, aí cheguei a supervisor. Como meu nível técnico era oficial de farmácia categoria três e as multinacionais... Por exemplo, para gerente de uma área eles precisam de uma pessoa formada, ou químico ou farmacêutico, então o meu chefe me chamou. O Seu Carrera, ele foi até no meu casamento. Éramos amigos. Conhecia os filhos dele pequenos. Ele conheceu minhas filhas. Daí ele me chamou: “Pedro, eu estou numa situação aqui. Nós precisamos pôr um gerente da produção e esse gerente seria você. Eu sei que você tem prática, tem tudo, mas você não é formado em faculdade. Você é técnico e a hierarquia da empresa exige que seja uma pessoa formada, um químico ou farmacêutico. Você conhece o Conrado?” “Conheço. Nós trabalhamos juntos num laboratório pequeno.” “Como ele é?” “Ele se formou e está trabalhando num laboratório de controle, mas é uma boa pessoa. Parece-me uma boa pessoa.” “Esse cargo era seu.” “Eu estou bem aqui. Não vou ficar magoado, não. Estou ganhando bem, graças a Deus. Agradeço ao senhor. Eu estou bem, sou supervisor da hipotermia e estação de líquidos. Sinal que eu sirvo para alguma coisa.” Daí o Conrado veio.

Conrado chegou lá e no dia que ele foi falar dele: “Pedro, você está aí. Como eu falo agora? Eu trabalhava no laboratório e fazia análise dos produtos…” Porque o farmacêutico aprende química também e num laboratório de controle você tem que analisar o produto que é feito. Ele falou: “E agora? Eu não sei nem como dobrar uma bula.” Eu falei: “Conrado, calma. Você não aprendeu isso na faculdade. A faculdade não ensina a fazer hipotermia, fazer comprimidos, fazer injeção. Ela ensina a teoria. Você fica tranquilo. O que eu puder te ajudar com os meus conhecimentos... Eu já te conheço, vou te ajudar. Agora cuidado com os outros, que às vezes não querem te ajudar, mas vamos lá.”