Museu Clube da Esquina

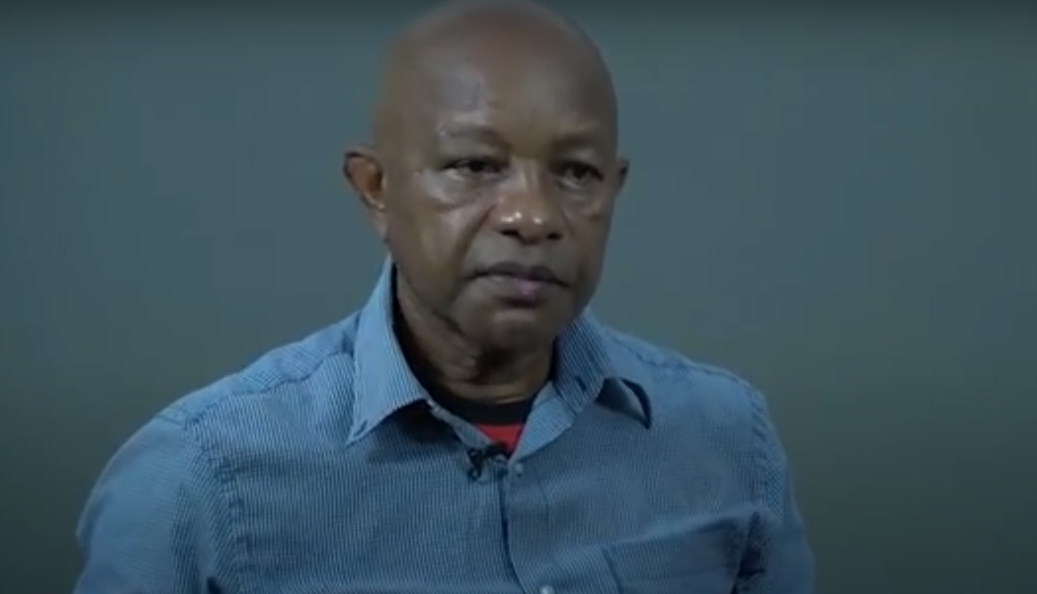

Depoimento de Otávio Luiz Ribeiro Bretas

Entrevistado por Stella Tredice

Belo Horizonte, 19/04/2005

Realização: Museu da Pessoa

Entrevista nº MCE_CB035

Transcrito por Léo Dias

Revisado por Genivaldo Cavalcanti Filho

P – Eu gostaria que você começasse falando seu nome, local e data de nascimento.

R – Meu nome é Otávio Bretas, mas o pessoal me conhece como Tavinho Bretas e, às vezes, Tavinho das Panelas também. Eu nasci em Belo Horizonte no ano de 1955.

P – E o nome dos seus pais?

R – Meu pai é Nelson Tribiocochi Bretas e minha mãe é Maria da Conceição Ribeiro Bretas.

P – Por que Tavinho das Panelas?

R – Isso é uma história longa e inclusive foi composta uma música disso. O Fernando resolveu homenagear um grande amigo dele, que é o Veveco, [o] Álvaro Hardy; o Milton fez uma melodia e resolveu fazer uma letra baseando-se nas pessoas que eram meio multimídia. O Veveco sempre gostou de várias coisas de cultura além da arquitetura e a história começou com o biscateiro e pelo fato de eu também ser curioso em várias áreas, tanto em design com em música. Foi feita essa música.

O Tavinho das Panelas virou pelo seguinte, às vezes eu ligava para a casa do Fernando Brant quando o Milton vinha visitá-lo aqui em Belo Horizonte e o pessoal no telefone me perguntava: “Quem quer falar com ele?” Eu falava: “É o Tavinho” e diziam: “O Moura ou o das panelas?” Eu trabalhei com pedra-sabão durante muitos anos e uma das minhas marcas era dar de presente para pessoal, os amigos, panelas de pedra-sabão. O Fernando foi agraciado com algumas dessas panelas, então ficou Tavinho das Panelas.

A música “Vevecos, Panelas e Canelas” foi mais ou menos uma homenagem em cima de três amigos. O Canela é o Chico Canelas, que mora em Três Pontas, nunca está presente. Agora infelizmente o Veveco, que foi o principal homenageado nessa história também, Deus resolveu convidá-lo para fazer uma obra...

Continuar leituraMuseu Clube da Esquina

Depoimento de Otávio Luiz Ribeiro Bretas

Entrevistado por Stella Tredice

Belo Horizonte, 19/04/2005

Realização: Museu da Pessoa

Entrevista nº MCE_CB035

Transcrito por Léo Dias

Revisado por Genivaldo Cavalcanti Filho

P – Eu gostaria que você começasse falando seu nome, local e data de nascimento.

R – Meu nome é Otávio Bretas, mas o pessoal me conhece como Tavinho Bretas e, às vezes, Tavinho das Panelas também. Eu nasci em Belo Horizonte no ano de 1955.

P – E o nome dos seus pais?

R – Meu pai é Nelson Tribiocochi Bretas e minha mãe é Maria da Conceição Ribeiro Bretas.

P – Por que Tavinho das Panelas?

R – Isso é uma história longa e inclusive foi composta uma música disso. O Fernando resolveu homenagear um grande amigo dele, que é o Veveco, [o] Álvaro Hardy; o Milton fez uma melodia e resolveu fazer uma letra baseando-se nas pessoas que eram meio multimídia. O Veveco sempre gostou de várias coisas de cultura além da arquitetura e a história começou com o biscateiro e pelo fato de eu também ser curioso em várias áreas, tanto em design com em música. Foi feita essa música.

O Tavinho das Panelas virou pelo seguinte, às vezes eu ligava para a casa do Fernando Brant quando o Milton vinha visitá-lo aqui em Belo Horizonte e o pessoal no telefone me perguntava: “Quem quer falar com ele?” Eu falava: “É o Tavinho” e diziam: “O Moura ou o das panelas?” Eu trabalhei com pedra-sabão durante muitos anos e uma das minhas marcas era dar de presente para pessoal, os amigos, panelas de pedra-sabão. O Fernando foi agraciado com algumas dessas panelas, então ficou Tavinho das Panelas.

A música “Vevecos, Panelas e Canelas” foi mais ou menos uma homenagem em cima de três amigos. O Canela é o Chico Canelas, que mora em Três Pontas, nunca está presente. Agora infelizmente o Veveco, que foi o principal homenageado nessa história também, Deus resolveu convidá-lo para fazer uma obra arquitetônica lá no céu, então ele não está mais presente também.

P – Eu gostaria que você contasse um pouquinho como você conheceu o Milton Nascimento.

R – Bom, eu vim a conhecer o Milton Nascimento por volta de 1978 - mais ou menos nessa época, eu não me recordo muito. Eu tinha uma relação com o pessoal do Clube da Esquina aqui em Belo Horizonte muito superficial. Conhecia já o Lô, o Flávio Venturini, os músicos todos porque eu já tocava com o Paulinho Carvalho e a turma toda, pelo fato de eu envolver-me com música também. Às vezes, até pelo fato de eu ter uma banda de rock n’ roll, o Lô chegou a pedir um amplificador emprestado para ele e o Beto ensaiar, já que eles iam fazer um show na Rua da Bahia, um show lá no Senai, no Centro da Cidade.

O Milton, eu cheguei através de um grande amigo chamado Keller da Veiga, que eventualmente é cenógrafo da Globo - trespontano, arquiteto, cenógrafo e músico, um grande pianista e compositor. Quando ele mudou para Belo Horizonte e passou a estudar Arquitetura aqui, acabei me encontrando com uma amiga em comum, que é a Vanda, e o Keller numa dessas idas a Três Pontas. Apesar de eu frequentar Três Pontas desde 1973, já que eu trabalhava com pedra-sabão e fornecia para algumas casas de lá; nessa época eu fiquei conhecendo o Keller. Através de umas vindas dessas do Milton, nós estávamos numa pizzaria e ele falou que nós deveríamos conhecer um grande amigo dele, que era músico e adorava o trabalho dele. Foi uma grande reunião de amigos, foi mais ou menos assim que eu conheci o Milton.

Foi uma grande mudança na minha vida, porque a partir dali os caminhos foram direcionados para essa área de música. Eu ainda não tinha uma visão do que eu ia mexer na área que eu estava estudando, que era Desenho Industrial, na época. E foi através do Milton, através do escritório da Quilombo que eu fui direcionado para essa área de produção, de design gráfico.

P – Conta com foi essa experiência nessa produtora que se chama Quilombo e o que você fazia.

R – A Quilombo era a antiga empresa do Márcio Ferreira, que era o antigo empresário do Milton; veio a falecer, se não me engano, há mais ou menos nove anos. Quando eu trabalhava com a pedra-sabão, em 1979, eu saí da empresa e estava desempregado. Fui passar uns dias no Rio de Janeiro, na casa do Milton, para passar um pouco do mal-estar de ter saído do emprego, meu pai tinha recém-falecido. E nessa época, o próprio Milton falou para eu tentar um trabalho lá com o Ferreira, que já estava começando a assumir a questão de empresário do Milton. Ele começou por volta de 1979, 1980 e eu comecei a fazer alguns trabalhos como freelancer, como curioso nessa história, até porque não tinha nenhuma experiência.

O primeiro trabalho que eu me envolvi realmente foi a produção da Missa dos Quilombos, que foi em 1981. Quer dizer, era um jovem garoto inexperiente e trabalhando num projeto grandioso que envolvia bailarinos, cantores, tinha um coro, tinha um grupo de percussionistas, vários músicos, o Milton, os celebrantes.

Nessa época, o Márcio Ferreira me chamou para trabalhar com assistente de produção dele. Para mim, foi um convite primoroso porque era uma oportunidade para aprender como se fazia uma produção. No meio do caminho, o Márcio Ferreira resolveu viajar para Carajás, estava na época da implantação do Centro Urbanístico em Carajás, e o Márcio deixou tudo na minha mão. Resultado: eu fui parar no hospital de tanta loucura que aconteceu. Mas foi uma experiência fantástica, foi um trabalho muito gratificante e belíssimo, onde me envolvi com todo tipo de gente, um pessoal de Recife que trabalhou com muito empenho, tive o prazer de conhecer o Dom Pedro Casaldáliga, Dom Hélder Câmara, que são pessoas maravilhosas.

E a partir daí… Eu acho que foi meu primeiro grande trabalho. Depois veio a gravação do disco A Missa dos Quilombos, que foi na Serra do Caraça. Eu trabalhei como assistente de produção e os projetos foram se desenvolvendo dessa forma.

Eu trabalhei até por volta de 1985 na Quilombo. Nós tínhamos um projeto fantástico, que era um projeto de divulgação de música popular brasileira no interior de Minas Gerais. O Milton, fazendo essas turnês pelo Brasil, começou a observar que várias cidades no interior de Minas não tocavam Música Popular Brasileira, já que as multinacionais mandavam os enlatados para as rádios, então nossa juventude começou a ficar meio desinteressada com a Música Popular Brasileira, só escutavam certo tipo de música, de péssima qualidade. E o Milton teve essa ideia fantástica de fazer uma distribuição de Música Popular Brasileira no interior de Minas Gerais.

Esse programa, a princípio, teve o nome de Catavento - inclusive foi o Demerval, nosso técnico de som atual, era quem trabalhava nessas edições do Catavento. Era um programa de uma hora semanal todo sábado, eram 72 cidades no interior de Minas recebendo esse projeto. Começou tendo uma audiência muito boa, porque o que acontecia? As cidades que não recebiam o programa porque não tinham FM - eram 72 municípios -, as cidades vizinhas iam, copiavam o programa e distribuíam, então dessas 72 cidades ramificou para o triplo ou mais do que isso.

O Milton todo final de mês entrevistava um grande artista, então tem especial com o Tom Jobim, Caetano, Djavan, Chico, esse pessoal todo da Música Popular Brasileira. E eram especiais, o Milton entrevistando os grandes artistas - não só músicos, cantores, mas também de outras áreas. O programa começou a ter uma audiência muito grande e, com o tempo, acho que gente não conseguiu patrocínio pro ano seguinte e acabou que o programa mudou de nome, passou a ser Trem Azul na época da minha saída.

Eu acho que esse programa durou mais um ou dois anos. Foi um trabalho muito importante e acho que boa parte dessa geração mineira foi muito favorecida com esse programa idealizado pelo Milton de divulgar a Música Popular Brasileira, mineira. Inclusive, sem discriminação nenhuma, a gente tocava instrumental - que na época estava ficando muito em evidência -, muita produção independente; tinha selos que não eram vinculados a multinacional e a gente não tinha nenhum compromisso com ninguém. Não tinha essa história do jabá, tocar o sucesso, então a gente tocava o que realmente era interessante para o programa.

P- Inclusive no programa tinha as entrevistas que o Milton fazia com os outros artistas.

R- Era um especial, todo final do mês tinha um especial. O Milton, com um gravadorzinho com fita cassete, ia para os lugares, entrevistava o pessoal. A gente trazia as entrevistas pra cá, transcrevia, fazia a edição, a edição de músicas [e o programa] era distribuído nessas cidades do interior de Minas.

Teve outras cidades, porque chegando ali no sul de Minas, chega até interior de São Paulo, divisa da Bahia, teve muita gente interessada. Mas o programa estava muito limitado porque o patrocínio era curto e as próprias rádios do interior não tinham recurso pra fazer a permuta de fita. Funcionava em um sistema de rodízio: a gente mandava o programa, tinha duas fitas com a gente; enquanto eles estavam transmitindo o programa, a gente ia gravando e fazendo esse sistema de rodízio.

P- Eu queria que você voltasse um pouquinho na Missa dos Quilombos, porque a gente está falando para um público bastante jovem, os internautas. Tem fãs que escrevem pra gente falando que tem dezenove anos, moçada. Eu queria que você descrevesse, falasse pra gente como foi esse espetáculo. O que era e o que foi tão marcante?

R - A Missa dos Quilombos começou a partir de um convite do Pedro Casaldáliga e do Pedro Tierra, que foi feito ao Milton Nascimento pra assistir uma missa da Terra Sem Mares. É uma missa do reconhecimento da Igreja Católica - na verdade, da Igreja brasileira - [do] que eles fizeram com a cultura indígena. Então era uma missa como se estivesse pedindo perdão pelo que eles fizeram com a cultura indígena.

A missa foi composta… Eu não sei o autor, não conheço o compositor. O Milton foi convidado para assistir essa missa e a partir daí surgiu a ideia de se fazer o mesmo com o negro, porque eles tiveram o mesmo procedimento com os africanos que vieram pra cá, dizimaram a religião deles e tudo mais. Graças a Deus, o negro teve a malevolência de arranjar um jeitinho, que foi substituir os santos do candomblé pelos da Igreja Católica. Então criou-se essa missa; é uma missa realmente na íntegra, com todas as partes da missa: ofertório, consagração e comunhão.

A primeira missa foi celebrada com o Corpo de Cristo presente e é uma missa baseada nisso, é uma missa conscientizando do que foi feito e exaltando a questão da cultura negra no Brasil. Foi um trabalho muito bonito, emocionante, com sermão do Dom Hélder Câmara fantástico, que é o Louvação a Mariana. Existe isso em CD, eu acho interessante e as pessoas não conhecem; saiu pela remasterização da Polygram e é uma missa baseada exatamente nisso, nessa questão da Igreja Católica.

Essa missa foi proibida pelo Papa, porque através da igreja brasileira ele teve conhecimento da missa e eu acho que por ter o corpo de Cristo presente e ter coisas de umbanda na missa e tudo mais… Todo canto é com ritmos africanos. Dois anos atrás, o Dom José Maria Pires, que é o único bispo negro no Brasil, ele está aposentado e morando aqui em Belo Horizonte… Eu tive o prazer de reencontrá-lo. Ele foi um dos celebrantes da Missa dos Quilombos e teve a grande notícia que o Papa havia liberado a Missa dos Quilombos com o Corpo de Cristo presente. Quer dizer, o Papa faleceu recentemente; vamos ver se esse novo que entrou, o Bento XVI - momento histórico, a gente está exatamente no dia que ele foi nomeado Papa. Vamos ver se ele tem o mesmo procedimento, essa abertura, sem essa intolerância com outras religiões.

P- E a partir dessa liberalização você acha que pode mudar alguma coisa?

R- Eu não sei. Na verdade, a Missa dos Quilombos envolvia muita gente e as últimas apresentações a gente fez nos quinhentos anos de descobrimento da América. A gente esteve em Santiago de Compostela a convite do governo espanhol e fez a apresentação [da] Missa dos Quilombos lá, sem o Corpo presente de Cristo ainda. Aí passou a ser um espetáculo encenado, não era uma celebração. Depois o Márcio veio a falecer, a gente fez aqui no Brasil algumas apresentações em São Paulo e interior, Brasília, mas com a morte de Márcio Ferreira não se falou mais em fazer a Missa dos Quilombos.

Existe um grupo no Rio que, através do Túlio Mourão, que era um dos músicos da Missa dos Quilombos, que tocava… O primeiro foi o Flávio Venturini. Depois o Túlio, como era da banda do Milton, foi convidado pra fazer parte dessas missas mais recentes. Através do Túlio, eles criaram uma missa encenada; é uma missa mais teatral, com o foco mais na questão do trabalhador, da escravidão não só negra, mas da escravidão do trabalhador hoje. É um belo espetáculo, muito bem montado, muito bem dirigido e com uma outra linguagem, uma outra roupagem. Não tem aquele perfil de cenário de igreja, é uma coisa totalmente diferente. Tem uma coisa mais de fábrica, maquinário, muito ruído de maquina, muita solda. É uma outra visão da Missa dos Quilombos.

A primeira Missa dos Quilombos foi celebrada em 1981, foi [no] dia 22 de outubro, que é Dia da Consciência Negra, em Recife. Teve um fato interessante que eu gostaria de colocar que é o seguinte: a gente sabia que a cabeça do Zumbi tinha sido colocada em uma Praça em Recife e ninguém sabia em Recife onde essa cabeça tinha sido espetada. Eu estava com o Pedro Tierra, que é um dos autores e a gente foi fazer uma prévia lá em Recife, uma pesquisa de localização, de onde é que poderia ser feito. Acabou que nós, no final da noite, fomos parar em um terreiro de candomblé. E conversado com o pessoal, eles falaram: “Vocês estão na Praça onde foi espetada a cabeça do Zumbi.” O terreiro era exatamente na praça que era da Igreja de Nossa Senhora do Carmo.

P- Só pra explicar, é Zumbi dos Palmares?

R- É, Zumbi dos Palmares, que é considerado o rei dos escravos no Brasil, que se rebelou contra tudo; criou o Quilombo dos Palmares, que era o maior quilombo do Brasil, hoje ainda existe na serra dos Palmares. Tinha-se a intenção de fazer a missa lá, mas era uma parafernália, uma produção muito grande, muitas pessoas envolvidas. Não sei, quem sabe um dia a gente retoma esse espetáculo, que foi bem interessante.

P- Eu queria voltar um pouquinho e ouvir de você a sua relação como pessoa, como ouvinte, como músico, como mineiro com o Clube da Esquina. O que foi e o que é o Clube da Esquina pra você?

R- Eu nasci em uma família onde as pessoas gostavam muito de escutar música. Eu sou o mais novo lá em casa, minha irmã mais velha tem dez anos a mais do que eu. Meu pai sempre gostou de escutar música clássica, gostava de escutar jazz, escutava [George] Gershwin, Scheherazade; minha mãe gostava de Música Popular Brasileira também, música clássica. Meus irmãos vieram escutando esse tipo de música e eu vim acompanhando isso.

Quando o Milton apareceu em 1964 no festival, com Travessia, eu já tinha envolvimento com música porque as minhas irmãs estudavam piano e eu, por tabela, aprendi piano assim, superficialmente. Meu pai acabou vendendo o piano; do piano eu pulei pro violão e sempre envolvido com música, sempre gostando de tirar as músicas. Aí apareceram os Beatles na minha vida e paralelamente veio aparecer o Clube da Esquina, que para mim era uma coisa genial: “Puxa, que coisa mais interessante”. Era uma Música Popular Brasileira diferente.

Quando saiu o disco Clube da Esquina, era um disco que não saía da vitrola e era interessante, em todos os ambientes ou se estava escutando Beatles ou Clube da Esquina. Eu estudava no Colégio Técnico, no Colégio Aplicação nessa época, adolescente. Como eu estudava em horário integral, a gente saía do bandejão da Universidade e ia para os DCEs [diretórios centrais dos estudantes] e DAs [diretórios acadêmicos] da escola, sentava lá e ficava [ouvindo] Clube da Esquina, só dava Clube da Esquina. O pessoal [dizia]: “Tira essa música desse jeito.”

Essa história do Clube da Esquina foi realmente uma revolução em termos de conceito musical pra mim, em termos de criatividade, porque a música brasileira vinha em um ritmo… A gente escutava tropicalismo também, Caetano, escutava muito bossa nova através das minhas irmãs mais velhas; escutava ngela Maria, todo o tipo de música popular brasileira. Graças a Deus, o universo musical… Pelo fato de ter muitos filhos e cada um ter um tipo de gosto, a gente tinha essa abertura. Eu acho que o Clube da Esquina foi o meu selo em casa.

P- Quantos anos você tinha?

R- Em 1965 eu tinha dez anos de idade. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, a gente morou um tempo no Rio e a gente tinha uma grande amiga que se chamava Mônica - atualmente ela mora em Brasília - e ela tinha um violão. Ela era muito amiga do Tavito e tinha uma turma que ia muito lá em casa pelo fato de eu estar envolvido com música. Minha irmã Cristina, que é cinco anos mais velha do que eu, sempre gostou de música. Ela tinha essa amizade com a Mônica e paralelamente com o Tavito, que tinha o irmão Cancando, tinha o Sérgio Werneck, era a turma que ia lá pra casa pra tocar violão e fazer serenata de noite. Eles juntavam a turminha, botavam uma cerveja e eu ficava lá.

Eu ficava prestando atenção em como o Tavito tocava violão, tocava muito Beatles. Ele começou a me mostrar as músicas do Milton. E foi através do Tavito, precisamente, e da Mônica, que eu cheguei a conhecer o Milton. Depois [fui] acompanhando a carreira, o disco do Clube da Esquina, sempre tangenciando por fora, até ter essa amizade maior com o resto do pessoal do Clube da Esquina.

P – Você disse que em todas as vitrolas tocavam. Você se lembra se eram várias faixas etárias que gostavam do disco?

R – Gostavam. Com o pessoal mais velho eu não tinha muita relação, mas até a faixa etária que eu convivia - pelo fato dos meus irmãos serem mais velhos eu tinha convivência com pessoas de cinco, sete anos mais velhos do que eu -, essa turma realmente acompanhava o Clube da Esquina, com toda discografia. A gente estava sempre curioso para aprender: “Tal disco, como toca esta música?” Havia sempre este intercâmbio entre o meio musical de Belo Horizonte, principalmente.

P1 – E tinha alguma conotação política para vocês, na época da universidade?

R – Com certeza. Pelo fato de eu estudar no Colégio Aplicação e lá ser um colégio em que os professores eram professores da Faculdade de Filosofia, a gente tinha consciência do que realmente acontecia no país - a questão da ditadura, da política de repressão. Com esta história, a gente começou a perceber como é que se compunha com inteligência, tentando driblar essa censura que [era] barra pesada. Eles tolheram em todos a criatividade do povo brasileiro e fazendo isso, eles realmente conseguiram fazer com que os compositores e autores se fizessem mais criativos, usando metáforas e simbologias.

Eu acho que isto era uma marca na questão desta composição dos anos 70 na música popular brasileira. O Clube da Esquina, principalmente, as músicas do Marcinho Borges, do Fernando… Eu percebo que estão sempre dando um sentido diverso. Outro dia eu estava conversando, não sei se com o Fernando mesmo a respeito de Travessia. Tem gente que acha Travessia uma música amorosa, de paixão, tem gente que vê como político; quer dizer, isso abre um universo muito grande.

Realmente, as composições do Clube da Esquina até hoje têm esta conotação, abrir espaço para a alma humana, para as pessoas começarem a perceber que existe uma outra forma de pensar, uma outra forma de interagir, de se relacionar e eu acho que marcou uma geração muito grande. Eu vejo hoje meus colegas de escola - a gente se reúne sempre nas quartas feiras do mês, são colegas que se formaram há trinta anos atrás. Até hoje a gente se reúne e comenta sobre isso muito, sobre o que foi a nossa educação, o que a gente escutava na época e realmente é um marco nessa questão de culturamento da mocidade em Minas Gerais, foi muito forte. As pessoas estavam realmente inteiradas no que estava acontecendo aqui: Milton, Marcinho, Fernando, Beto, Toninho, Wagner, Nivaldo com a música instrumental. Isso abriu um leque e fez escola de muita gente.

Você tem compositores aí… Você vê o Flávio Henrique, um grande compositor; [ele] produziu um disco e fez uma música com letra do Marcinho Borges, que é uma música que lembra muito Clube da Esquina. Eu falei assim: “Essa é a que vai estar no disco.” (risos) É uma música bonita, se chama Azul de Passagem; uma música muito bonita.

P – Você estava falando que vocês ouviam a Tropicália, não é? Você sente que dá pra dizer que o Clube da Esquina é um movimento musical?

R – É, eu considero. O mineiro não faz muita propaganda do que faz. O mineiro é muito tímido, muito retraído; o baiano é mais expansivo, então a Tropicália entrou como... Hoje você vê a música, o axé está sempre na mídia, sempre divulgando. Mas foi, pra mim, tão paralelamente ao Tropicalismo, que eles consideram o maior movimento revolucionário da música brasileira… Isso eu questiono, porque paralelamente tinha a turma do Clube da Esquina, fazendo outro tipo de composição, tinha Edu Lobo fazendo uma música inteligente pra caramba, Chico Buarque, Dorival Caymmi, toda essa geração que a gente teve a sorte [de] estar presente, de escutar esse tipo de qualidade de música. É realmente uma geração com uma fertilidade de criação que foi inigualável, eu acho que hoje existem bons compositores também, mas foi uma coisa marcante. Talvez, não sei se pela idade que a gente tinha na época, [idade] de curiosidade, então você estava sempre curioso em escutar tudo. “O Chico gravou o disco, vamos lá comprar o disco novo dele.”

Hoje eu não tenho essa coisa de sempre comprar disco novo, por exemplo, do Skank ou do Jota Quest, que são a nova geração. Eu conheço o trabalho deles, mas isso fica para a geração que veio atrás. Eu acho que isto é um ciclo de vida e vai ser sempre assim. Hoje em dia eu vejo meus sobrinhos, eles ouvem Clube da Esquina e adoram, então tem uma identidade. O que foi dito naquela época é eterno. “Os sonhos não envelhecem”, como diz o Marcinho Borges; os sonhos não envelhecem mesmo, acho que o próprio sentimento do humano que deixa você muito ligado ao que foi dito naquela época.

P – E resgatando o que foi aquela época, o que você acha deste projeto do Museu do Clube da Esquina?

R – Olha, é uma iniciativa fantástica. Até então, pelo fato de ter sido um grande movimento da música popular brasileira, ter sido gerado aqui em Minas Gerais e que as pessoas estão vivas hoje, estão participando disso, isto é superimportante. É uma coisa que daqui a cem, duzentos ou trezentos anos, o acervo que estará guardado como uma coisa real, viva, vai ser impressionante.

Hoje existem outros projetos, o de Centro de Referência da Música Mineira, que é um projeto da Petrobrás. Eu, conversando com um pessoal que está envolvido neste trabalho… O que é o Centro de Referência da Música Mineira? Se você começar a fazer um levantamento, você tem que vir desde o barroco, os compositores de Ouro Preto, porque existe acervo de música barroca. São padres mulatos que compunham, Dom José Maria, por exemplo. O Centro de Referência da Música Mineira tem que ser muito abrangente.

Então, o que vai acontecer? O que tem de registro daquela época são partituras que foram preservadas pela igreja. Fora isso, você vai pegar as composições do final do século. Vai ser muito difícil você achar, tem que percorrer cidades do interior, compositores que compunham valsinhas e choros, ou próprios sambas mesmo, no final do século ou no início do século. Isso é muito difícil de resgatar e isso que está sendo feito hoje do Clube da Esquina vai ser um marco. As pessoas estão aqui para depor, é importante que fique este registro. Hoje, a forma de guardar isso é mais prática, tudo digital e o acesso a essa informação é muito fácil, através de computador e internet.

Acho que é uma ideia fantástica, através do Márcio, o pessoal do Milton, o Ronaldo, Lô, Beto. É importante que se tenha esta documentação guardada e preservada. Hoje vamos comparar aí o que fizeram com a obra de Bach. A família preservou toda a obra dele, não existia um Clube de Bach (risos), mas hoje você tem no mundo inteiro toda a obra dele, tudo que ele compôs a vida inteira e isso é eterno, nunca vai acabar. Eu acho que a importância do que foi composto e do que vem sendo composto do Clube da Esquina, que abriu o leque, hoje têm outras pessoas estão envolvidas. Esse registro é muito importante como referência, de raiz mesmo, de informação do que foi feito, do que vai ser feito daqui a um tempo. Acho muito importante esse trabalho.

P – Está bom. Obrigada, Tavinho, é isso aí.

Recolher.jpeg)