Projeto Memória Oral Museu da Pessoa

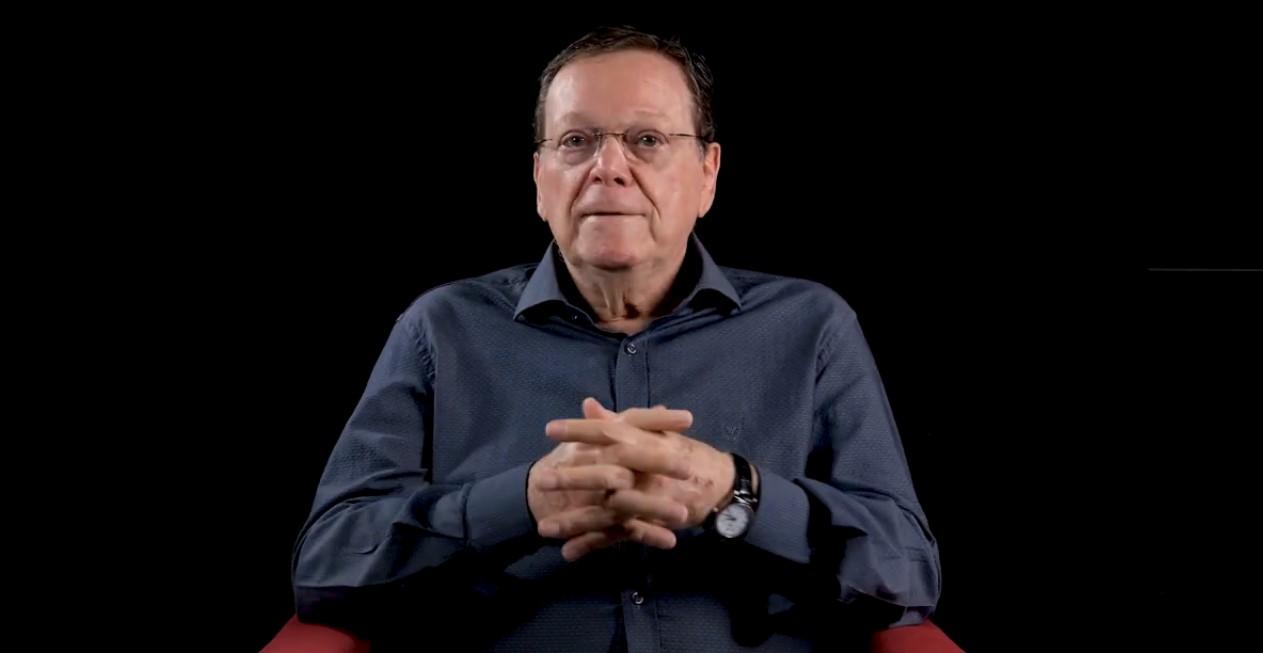

Entrevista de Mauro Malin

Entrevistado por: Felipe Rocha (P/1) e Lucas Oliveira (P/2)

São Paulo, 07 de agosto de 2023

Código da entrevista: MUPE_HV004

Revisado por: Nataniel Torres

P/1 - Gostaria de começar perguntando seu nome, local, data de nascimento.

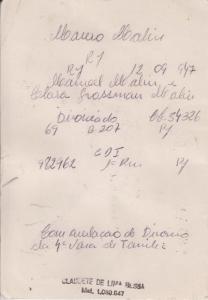

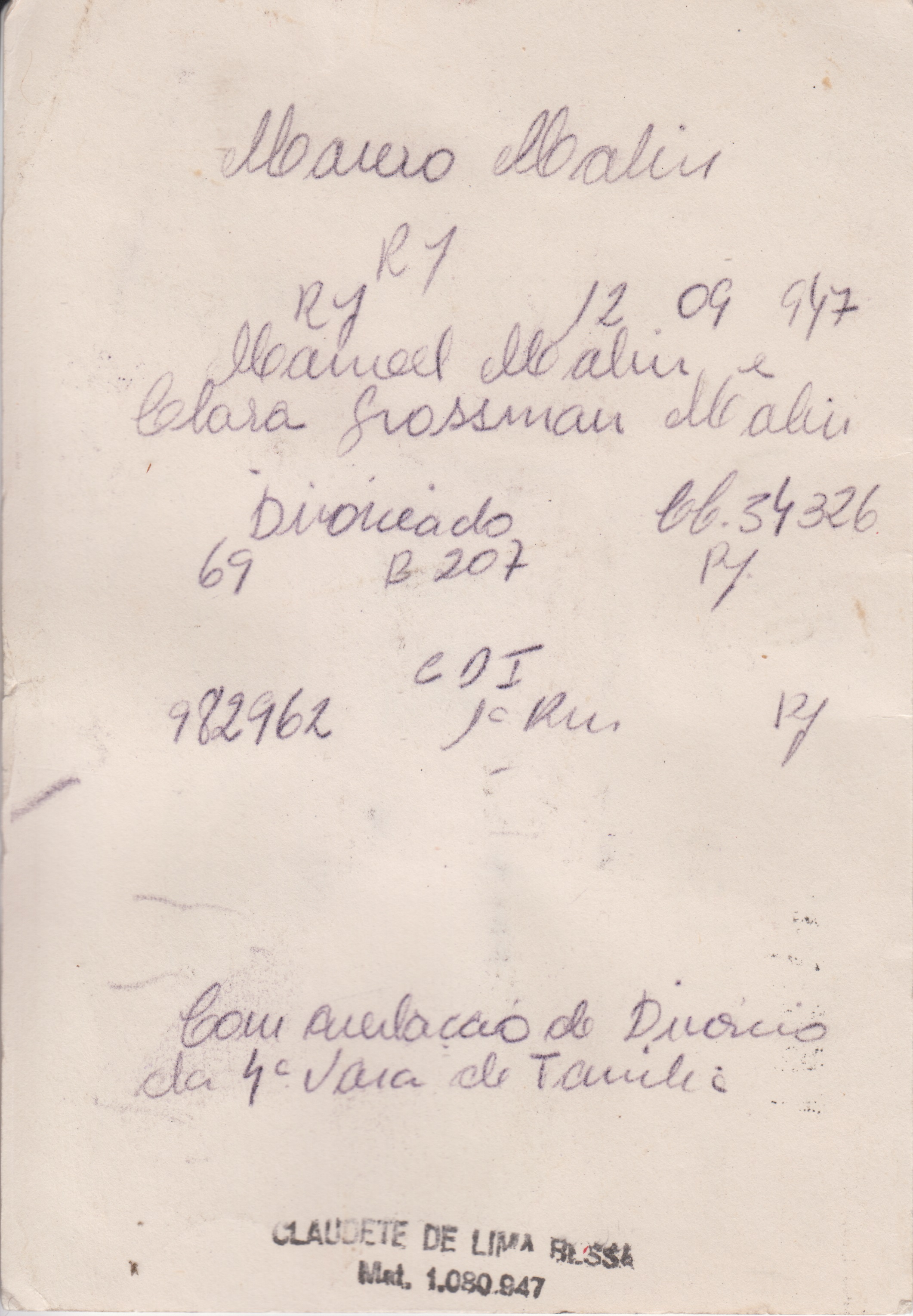

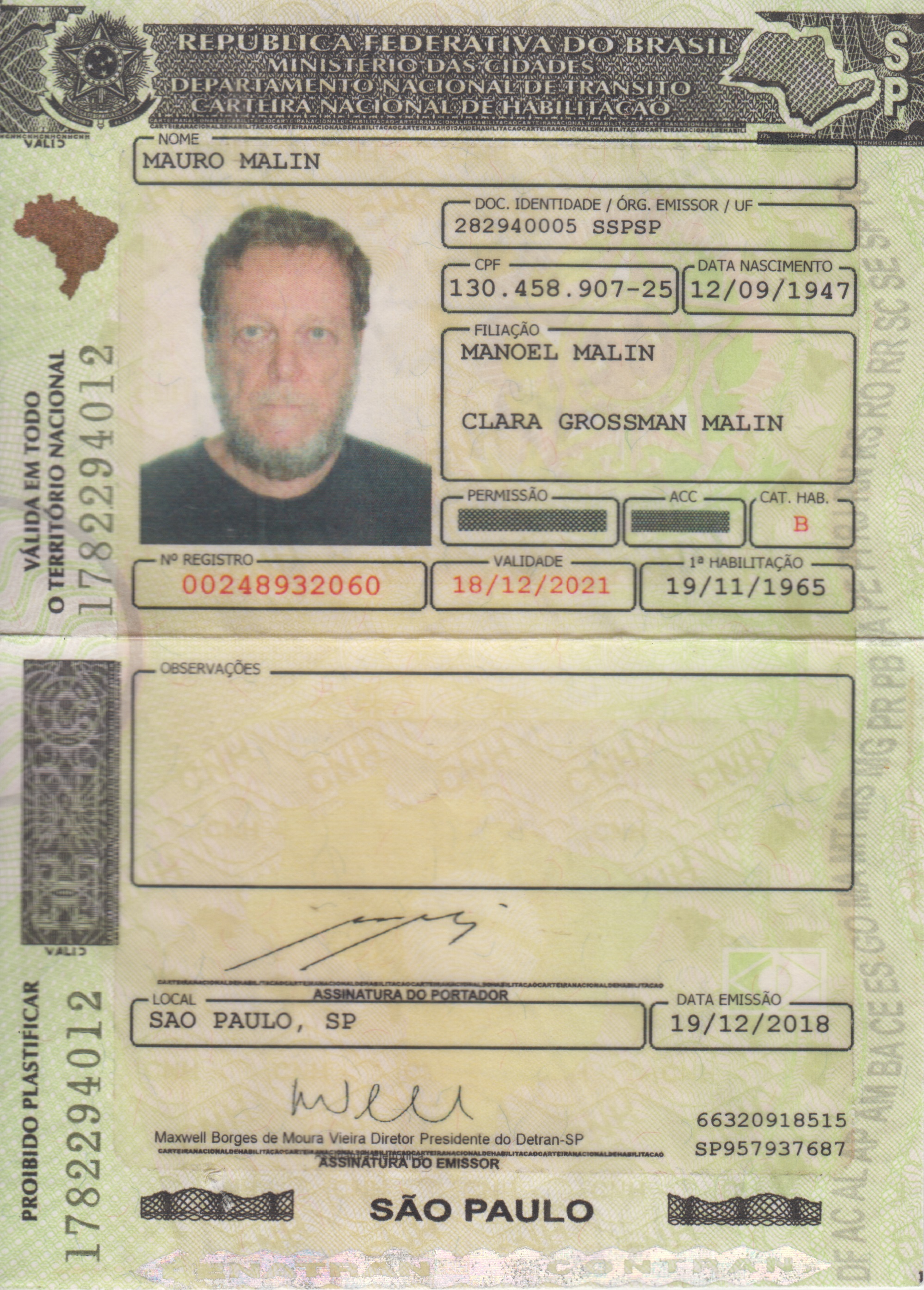

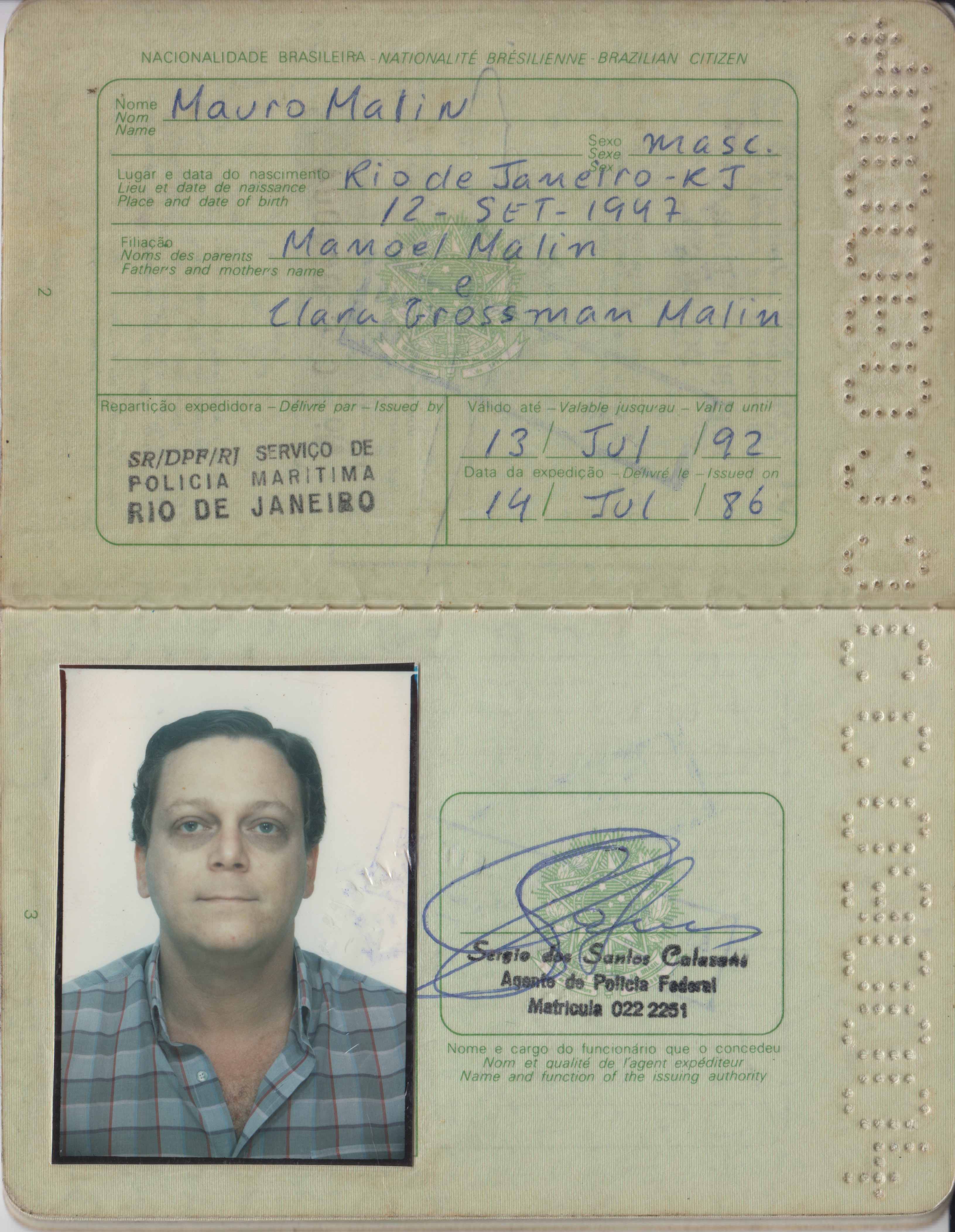

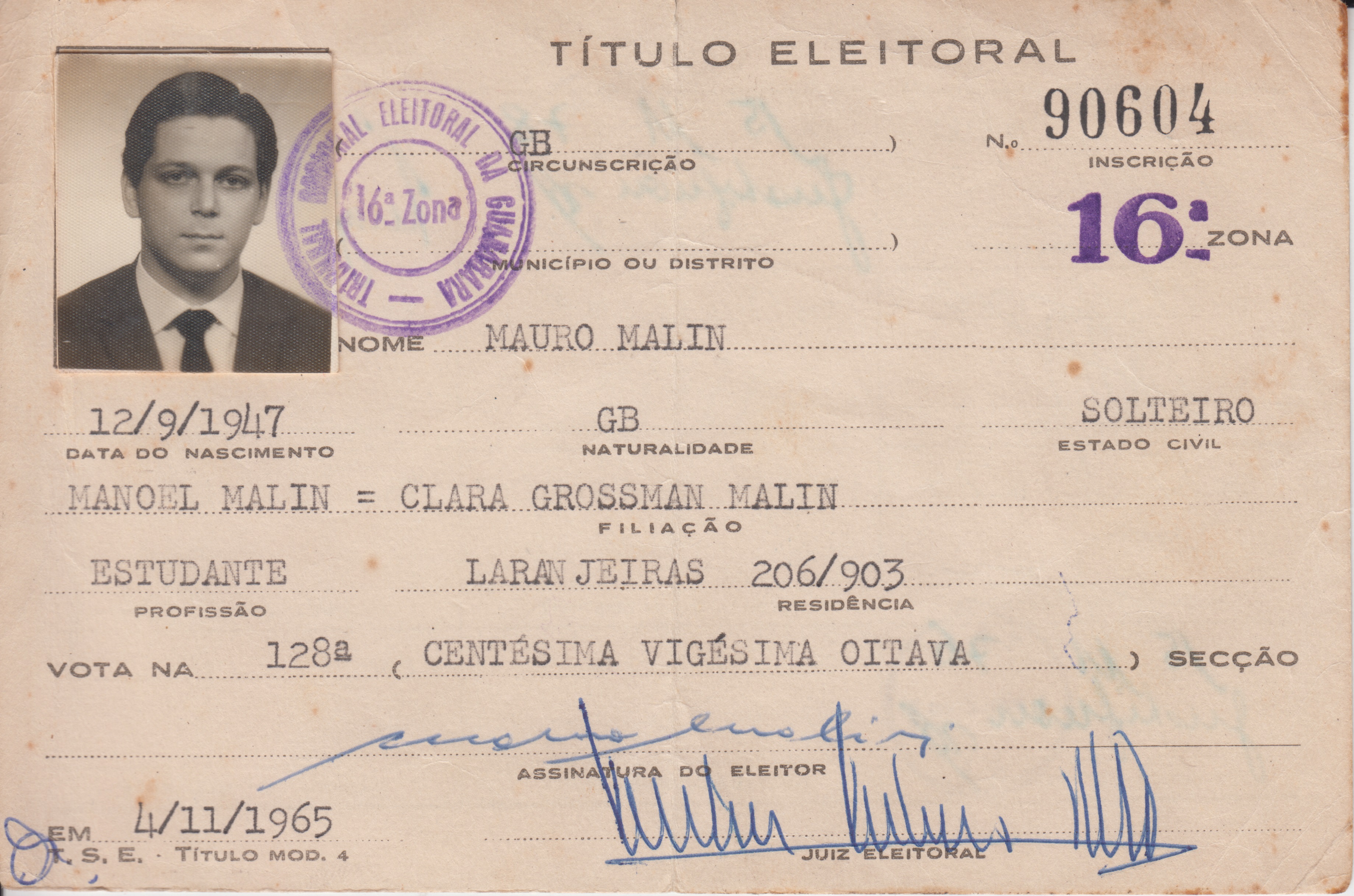

R - Olha, meu nome é Mauro Malin, eu nasci no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana, numa maternidade que hoje não existe mais como tal, virou um hospital, e morador de Laranjeiras. Rua das Laranjeiras 206, que é esquina da rua Pereira da Silva. Os meus pais, o nome deles é Manoel Malim e Clara Grossmann Malin. Eu tenho uma irmã chamada Betty Malin, ela teve que passar a vida inteira, e até hoje, dizendo que era a “B,E,T,T,Y” porque as pessoas podiam achar que era “B,E,T, H”, “Bete”, etc. Um aspecto curioso da minha origem, digamos logo de plano que eu sou judeu. A condição judaica estabelecida pela filiação, no meu caso do pai e mãe, avós, bisavós. E em relação aos bisavós, tem um incidente, um acidente, um naufrágio que determinou a história da família. A família do meu pai, o pai dele se chamava Max. Ele nasceu ou foi muito criança pra Providence Rhode Island e lá se estabeleceu o pai dele que se chamava Ben Zion, e a mãe dele que provavelmente se chamava Clara, só que essa senhora morreu num naufrágio que antecedeu do Titanic, foi um dos mais graves naufrágios antes do Titanic, em 1907, um navio chamado Larchmont, que fazia a ligação entre Providence em Nova Iorque no Rio Hudson, e ela era uma mulher que tinha a função de remendar casamentos, tem um nome específico pra isso e ídiche, que é uma língua que eu ouvi bastante, mas eu não domino. Então, eu não saberia dizer esse nome, só que ela morreu, o marido, meu bisavô ficou viúvo, pegou o filho Max e voltou pra terra de origem, que era o que se chama hoje Ucrânia. Esse conceito de Ucrânia não existia muito na época, era o Império Russo, na verdade. Então você tem esse esse fenômeno, esse acidente determinando a volta dele pra terra natal onde ele se casa com uma mulher que vinha a ser madrasta da minha avó paterna, chamada Fanny. Então vamos lá, Raquel foi a caçula e a mãe dela morreu no parto, o pai dela se casou com uma mulher chamada Fanny. Quando esse meu bisavô voltou pra Ucrânia, o marido da Fanny, que era o pai da minha avó, tinha morrido. Então a Fanny era viúva e o Ben Zion era viúvo e eles se casaram. Então meus avós foram primos-irmãos. E consta que antes de ir pra primeiro a guerra mundial, o meu avô disse pra ela não se casar com ninguém porque quando ele voltasse da guerra ele se casaria com ela, e ela no fim da vida, aos noventa e tantos anos confessou pra alguém, pra alguma das filhas, que na verdade ela era apaixonada por um primo lá, que talvez fosse parente do Benny Goodman, o grande clarinetista tinha algum laço familiar lá. Então você tem por lado de pai, dois primos-irmãos que se casam, e pelo lado da minha mãe, os pais dela eram primos-irmãos, em Salvador. Minha avó materna foi exportada da Bessarábia a Salvador, Bahia, onde já estava o futuro marido dela, chamado Valdemar, ela se chamava Mania, Maria, Mania Grossmann, ambos netos do mesmo avô, então eram primos-irmãos, isso era comum, isso não era incomum. Acho que isso aí dá um background curioso, minha mãe se apaixonou por um sujeito estudante de medicina que não era judeu e por isso ela foi banida de Salvador, foi desterrada para o Rio de Janeiro onde teria a oportunidade de se apaixonar por alguém que fosse judeu. O que acabou acontecendo. Não sei qual foi o grau de paixão, eu tenho minhas dúvidas, ela não reconhecia muito isso como paixão. Ela sempre disse que a grande paixão dela foi o cara com quem ela foi proibida de casar. A minha mãe era muito bonita, era assim uma figura que chamava muita atenção e eu nasci, portanto, eles moravam em Laranjeiras. Eu sou um cara de laranjeiras, do bairro de Laranjeiras. Eu frequentei um colégio chamado Liessin, esse colégio existe até hoje, virou um colégio gigante da colônia judaica do Rio de Janeiro, de uma das colônias, não existe colônia judaica, o judeu genérico só existe na cabeça do antissemita, o resto são judeus específicos: sefaraditas, ashkenazitas, sírios, iemenitas agora tem etíopes e o que você quiser mais, que moram em tal lugar, habitam tal qual país, praticam a religião de tal ou qual maneira, é sempre diferente não existe, é abusivo falar em a colônia judaica do Brasil, quantas colônias tem aqui? Tem muitas e eu aprendi isso bem recentemente participando de um grupo de discussão bem interessante. Então eu frequentei o Liessin, que ficava na Rua das Laranjeiras, do lado onde veio a se criar um clube chamado Hebraica do Rio de Janeiro, essa mesma hebraica que tristemente em 2018, se eu não me engano, convidou o indigitado do Jair Bolsonaro pra fazer uma palestra lá, ele falou as maiores barbaridades e o público estupidamente aplaudiu, achou graça, etc, mas do lado de fora, na rua das Laranjeiras, um grupo protestou, foi o primeiro protesto assim, significativo contra o bolsonarismo, contra, vamos dizer assim, essa vertente fascista do Bolsonaro. Eu também fui frequentador do Fluminense, por isso eu torci pelo Fluminense até mais ou menos em 1962, quando o Fluminense vendeu o Valdo, que era o centroavante, vendeu pra Espanha, foi um dos primeiros jogadores brasileiros a fazerem essa transferência e eu tentei continuar torcendo, botaram um substituto chamado Ubiraci, mas não era o Valdo, ficou devendo, e eu tive uma emoção muito grande dessas que você não esquece quando o Fluminense tava perdendo de 1 x 0 pro Vasco, o Valdo tirou a bola da mão do goleiro, ele era o centroavante, o goleiro bobeou, ele fez um gol, depois ele fez outro gol, depois ele fez o terceiro gol e eu pensei que ia morrer do coração com meus, sei lá, 14 ou 13 anos no Maracanã, porque era um negócio assim, inacreditável. Em compensação, eu também assisti o Botafogo dar de 6 x 1 no Fluminense e dessa vez eu estava atrás do gol do Fluminense, porque pelo menos no primeiro tempo foi horrível, mas era um Botafogo invencível. Botafogo que tinha Nilton Santos, Didi, Garrincha, Quarentinha, etc. No Fluminense, eu fiz natação e joguei tênis um pouco, mas num aprendi a jogar tênis direito não e parei, a natação serviu pra aprender a nadar, não fui competidor. A Hebraica não tinha piscina nessa época. Hebraica era um casarão na Rua das Laranjeiras que subia até a Rua Alice, até os fundos da rua Alice, hoje tem uma parte do terreno é uma favelinha pequena que foi se instalando lá nos últimos 40 anos, não sei como é que eles se houveram com isso. Em 1958, eu entrei prum grupo de escoteiros do ar chamado Baden Powell, usando a pronúncia brasileira, que era um grupo de ingleses e protestantes, a gente se reunia numa igreja protestante ficava na Rua Tonelero, na esquina de Tonelero com Paula Freitas. Tinha a construção da igreja em L e um grande gramado onde você podia desenvolver atividades de escoteiro, que é ordem unida, aprender a dar nó e não sei o que. E aí o aeromodelismo também, eu era péssimo, já era o modelismo, nunca consegui fazer um aviãozinho enfim, fiquei dez anos nessa tropa, fiz muitos acampamentos, isso me permitiu conhecer um pouco o interior do Brasil e também entrar no mato, que é uma experiência interessante, né? Eu que não servi o exército tive essa experiência na Tropa do Escoteiro. Quero assinalar também que eu fui aluno de trompete de um professor chamado Valdomiro Alves que eu idolatrava. Era realmente uma figura inacreditável, tocava muito bem trompete, tinha sido aluno medalha de ouro da Escola Nacional de Música, medalha de ouro significando que ele tinha tirado nota máxima em todas as disciplinas, em todas as séries, com isso ele ganhou um prêmio de viagem pra Argentina e lá se casou com uma judia argentina, ele era negro, era um sujeito que tinha aprendido a tocar instrumento de sopro na banda do SAM - Serviço de Assistência aos Menores, que depois veio a se chamar FEBEM, hoje aqui em São Paulo chama Fundação Casa, mas é a mesma coisa, eram órfãos e pessoas e que iam parar lá, o professor Valdomiro Alves merece ser citado sempre num existe registro praticamente da passagem dele pelo cenário musical porque ele era um pouco de retaguarda, ele tocou na orquestra do uma orquestra chamada Napoleão Tavares e Seus Soldados Musicais, é uma orquestra que fazia bailes no Fluminense, enfim, aquele grandes bailes. É uma orquestra grande.

P/1 - Como você conheceu o professor Valdomiro?

R - O professor Valdomiro é o seguinte, eu queria aprender saxofone, então conhecia lá da Hebraica, ou de um outro lugar que até nem escrevi aqui chamado Vale do Sol em Corrêas, Petrópolis, eu conheci uma família de músicos, Niremberg, e eu pedi ao, acho que era não me lembro o prenome do Niremberg, eu pedi indicação, minha mãe pediu, né? E ele falou assim, “manda ele procurar o Valdomiro Alves no conservatório”, não era na Escola Nacional de Música, existia um conservatório privado, particular, que ele não ficava muito distante não. A Escola Nacional de Música ficava, possivelmente ainda fica, no passeio público no Rio de Janeiro. E esse conservatório ficava mais ou menos onde é a Presidente Wilson, não muito distante disso aí que eu tô falando, e eu me dirigi ao professor Valdomiro que tocava todos os instrumentos de sopro, tinha aprendido a tocar tudo, Fagote, Oboé, clareou, mudando a embocadura, trombone, bombardino, trompa, qualquer coisa. Era um fenômeno. E procurei-o pra pra ele me me ensinar a tocar saxofone e ele falou assim, “é melhor você aprender trompete”, me encaminhou pra fazer uma prova pra Escola Nacional de Música, na qual eu ingressei, não fui bom aluno, fui mau aluno, não cheguei a ser um trompetista amador razoável, tinha que estudar muito, tinha que fazer muito exercício, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, eu num tive esse empenho, né? Nesse particular, em outras coisas eu consegui me empenhar, mas eu queria deixar registrado o nome do professor Valdomiro Alves porque nem sei quem se lembra dele. Você procura na internet, praticamente só existe uma coisa que eu escrevi falando dele.

P/1 - Teve alguma aula dele que foi muito marcante pra você?

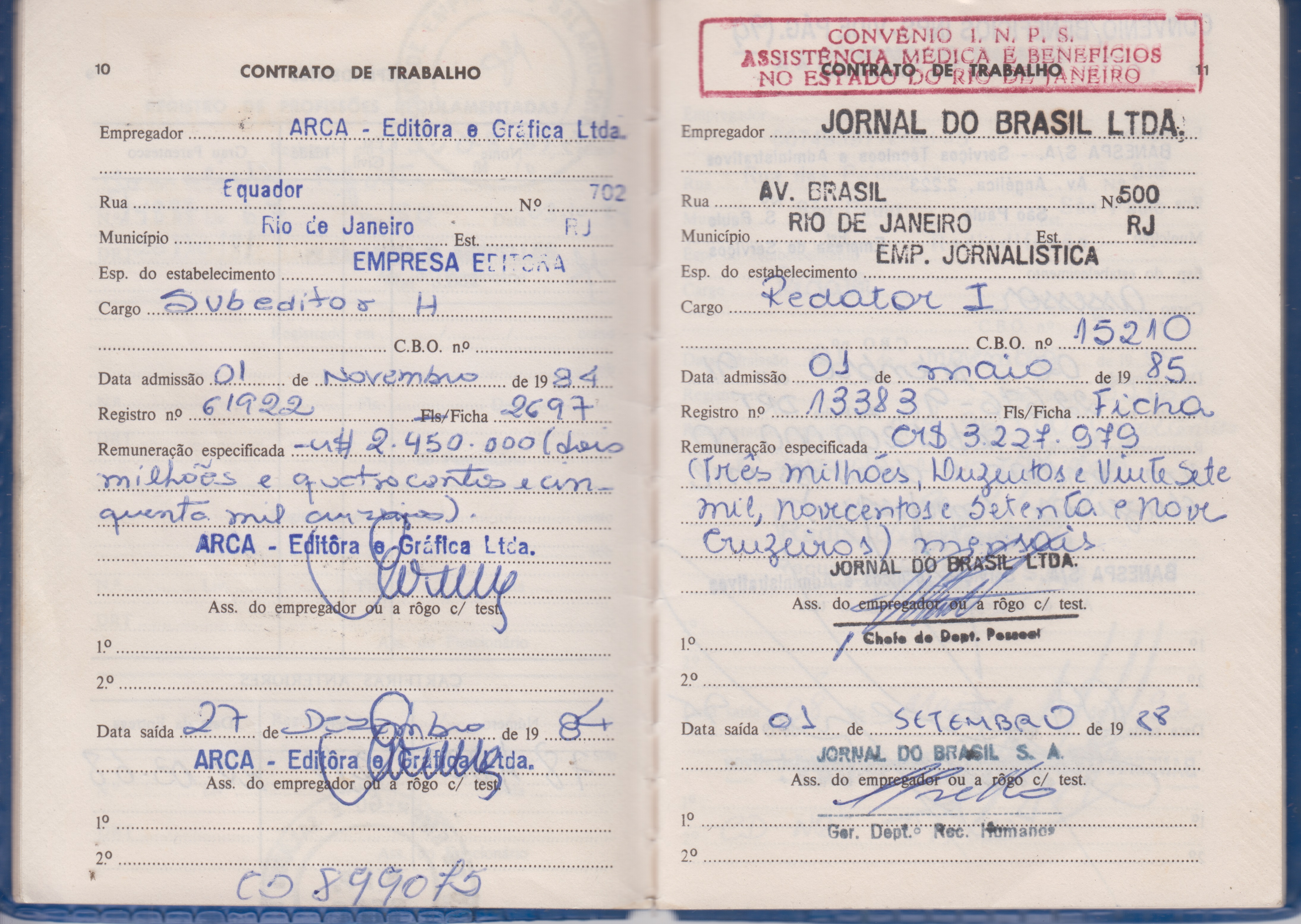

R - Teve uma aula. Ele era professor da cadeira de Clarins e Cornetins, que era o nome antigo que vinha do século 19, e tinha um armário de vidro que tinha um cornetim, clarim é uma coisa que como é que chama? Se usa em solenidades militares e tal, e cornetim é um trompete pequeno, não é um flugelhorn, o flugelhorn é outra coisa que inventaram depois, é um trompete menorzinho assim, mais agudo. Ele abriu a ele tinha a chave do armário, abriu a coisa, tirou o cornetim, pegou o bocal dele, que ele andava sempre com o seu próprio bocal, né?- E ensinou isso pra gente -, botou no cornetim, tocou “O voo do besouro” assim, só de onda, só pra dar aquela [canta] tá gravado na minha cabeça, eu consigo ver as paredes daquela sala, ver o armário, o cornetim, a cara do professor, que era, aliás, um sujeito muito bonito, que se vestia com esmero, vinha sempre de terno, com lenço na lapela e perfumado, era uma figuraça, inacreditável, e ele fez questão de ensinar uma coisa que ele chamava de “o método”. O método era o seguinte, até então os trompetistas, até um certo momento, eles faziam força com a boca, né? E tanto que você percebe que o próprio Miles Davis que tem uma técnica espetacular, ele tem uma pequena marca aqui. Louis Armstrong nem se fala, porque esse era do tempo em que se aprendia na marra mesmo, e ele diz, me contou, professor Valdomiro, que encontrou um alemão lá no Rio de Janeiro que falou, “vou te ensinar um método”, que já tinha antecedentes no professor dele da Escola Nacional de Música, que pendurava o trompete por um fio no teto e mandava tocar sem botar a mão pra não fazer força no bocal. E o Valdomiro ensinou o quê? A fazer uma coisa chamada Bis, que é um exercício com o lábio. Eu estou destreinado, mas dá pra tocar música com isso. Tem trompetistas que fazem isso de brincadeira em sessão de jazz, depois pegava o bocal e tocava só no bocal, depois botava o trompete segurando assim, ou seja, você não agarrava o trompete. Se você fizesse força, ele cairia, ia pra frente e caia. E finalmente você pegava ele e tocava. Imagine que você já tinha aprendido a soprar sem fazer força e jogar o ar mais pra cima pra agudo e mais pra baixo pra grave. Eu devia ter me dedicado mais aos exercícios, se eu tivesse feito isso, eu teria trazido aqui o trompete e dado uma pequena canja no meio da gravação. Infelizmente passou. Em 1966, eu entrei na Tribuna da Imprensa, que era um jornal lacerdista, que tinha sido lacerdista, Lacerda foi um dos expoentes da direita no Brasil, pregou o golpe de 64, se ferrou com o golpe, veio a fazer aliança com João Goulart e Juscelino Kubitschek na frente ampla que foi proibida pelo governo ditatorial alguns meses depois da sua criação. O Lacerda tinha comprado tinha vendido o jornal Hélio Fernandes, irmão mais velho do Millôr Fernandes, e quando eu entrei o Tribuna da Imprensa era do Hélio Fernandes, dirigida por chefe de redação chamado Guimarães Padilha, era bem reacionário, o chefe de reportagem se chamava Marcelo Pontes, mas num era esse o nome dele, ele tinha um nome mais comprido que incluía Marcelo Pontes, porque tem outro Marcelo Pontes na minha vida, jornalista, muito amigo, e o Marcelo Pontes que eu tô falando da Tribuna da Imprensa é outro nome, eu tenho brancos de memória agora, já me consultei com neurologista aparentemente não é nada grave, mas tem branco de memória. Eu tomo remédio pra depressão, enfim, aí vai provocando isso. Muito bem.

P/1 - Mauro, antes de eu entrar no jornalismo, eu queria voltar alguns pontos que você mencionou ao longo desse início, só algumas coisinhas. Primeiramente eu queria voltar pros seus pais, queria saber se você sabe, como o senhor mencionou, que a sua mãe veio lá de Salvador pro Rio, sabe como eles se conheceram?

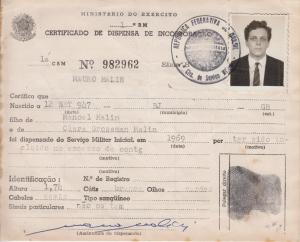

R - Eles se conheceram em algum piquenique, tinha um grupo de jovens, todos judeus se eu não me engano, eu tenho até foto desse piquenique, tem uma parte das fotos que eu posso mandar digitalizada pra vocês, porque uma auxiliar minha doméstica incumbiu da tarefa de digitalizar umas três mil fotos, então tem bastante coisa da década de 3, da década de 40, eu bebê vestido pro carnaval. Eles se conheceram provavelmente num piquenique e meu pai não queria se casar, mas a mãe dele fazia pressão no cérebro dele pra ele se casar, achava que essa noiva ou essa namorada que viria ser a ser mulher, ela era de uma família rica, eles eram muito pobres. O meu avô ficou pobre quando ele saiu da Rússia, então União Soviética, e foi morar no Rio de Janeiro, ele ficou pobre, porque ele tinha uma barbearia do lado da estação central de trem de Moscou, vivia bem, e minha avó era cabeleireira, ele era barbeiro. Eles dois, com isso, eles tinham uma vida, tem uma foto do meu pai e a irmã dele mais velha que veio vir logo após, anos mais nova que ele, com uma babá russa, uma babá russa não judia. Morando em Moscou, o que não era comum, um judeu morar em Moscou. Então tinha que ter um certo status. O meu avô depois virou um cara meio anticomunista, eu nunca tive esse tipo de discussão com ele porque ele morreu quando eu tava começando a enfim me interessar por essas coisas, mas eu gostava dele, era um cara bem simpático. Foi à primeira guerra, levou dois tiros, embora fosse só barbeiro do comandante do regimento, ele levou um tiro no joelho e o outro no cotovelo. Nunca me contou essa história, contou pra outros netos, pra mim por alguma razão. Eu que sou o primogênito de toda a família, ele não contou. Mas eu me dava muito bem com ele. E então, a mãe do meu pai falou “você não vai casar? Toma vergonha e tal” era paquerador, papai era bonito, é uma foto do exército que eu deixei aí, cês podem ver. Usava um bigodinho assim, chamava Manoel, que na verdade não era o nome dele, o nome dele era Emanuel, Immanuel, o nosso Deus, e no Brasil virou Manuel, era moreno, tinha um bigodinho e você dizia que ele era português ou filho de português. Pegava bonde andando. Uma vez eu fui imitar, caí do bonde. Uma vergonha inesquecível. Ele não estava presente. Que a gente andava de bonde, nos estribo do bonde, andar no estribo eu andei, mas pegar o bonde andando eu nunca aprendi, que era uma coisa que qualquer moleque fazia com o pé nas costas.

P/1 - Como é pegar o bonde do estribo?

R - Bom, você viajava, você tinha dois estribos, tinha os bancos do bonde, eram bancos perpendiculares ao sentido longitudinal do bonde. Então tinha um banco no início, isso depois foi suprimido, eu não peguei, mas tinha um banco que era virado pros outros bancos na frente assim e tinha um sujeito em Santa Tereza, chamado César Pedin, que fazia assim, e aí abriam a clareira no pessoal que tava sentado de frente pra ele, fazia essas brincadeiras de molecagem, é uma dessas molecagens cariocas que ficaram gravadas na minha memória. Então você tinha o piso onde estão os bancos, um degrau, um estribo, e o outro estribo mais embaixo. Quando o bonde tava muito cheio, os dois estribos eram ocupados por várias pessoas na mesma posição, passando a mão por cima. Então, cê vê nas fotos, e tinha coisa de saber pegar o bonde andando fora do ponto, porque o motorneiro não ia parar prum cara fora do ponto, ele só parava no ponto, mas você pegava andando, tinha cara que fazia de propósito, deixava pra a a digamos a vou dizer a jusante do bonde, do caminhar do bonde e deixava pra pegar andando que era mais charmoso, né? Mais moleque. Mas adulto fazia isso, doutor, advogado, médico, todo mundo, o bonde era um, era democrático. O que mais você queria perguntar?

P/1 - Você mencionou a sua irmã também, qual é a diferença de idade?

R - Muito pequena, um ano e meio, minha irmã é psicóloga, professora de psicologia na Universidade Federal da Bahia, hoje em dia, já há muitos anos, há 30 anos, 40. Ela estudou no mesmo colégio que eu. Esse colégio merece uma menção, porque a gente, eu era completamente irredento dentro do colégio, a partir de um certo momento, eu fazia mais ou menos o que me dava na telha, porque eu tinha assim uma espécie de antiguidade, eu fui do pré-primário, do jardim de infância, não, do jardim de infância, do pré-primário, do primário, do admissão, que era o quinto ano, pra entrar no ginásio do primeiro e segundo, terceiro, quarto ginásio, primeiro científico, segundo científico, só sai no décimo quinto ano. Eu passei 14 anos nesse colégio. Então, chegou um ponto que eu fazia o que me dava na telha, desacatava todo mundo, uma vez o diretor me chamou no gabinete dele, (Isaac), foi um cara até que teve uma atuação política, acho que foi vereador ou candidato a vereador, me chamou e ele perdigotava muito de molecagem levei um guarda-chuva e abri assim na frente dele, quando ele começou a falar e ele saiu correndo atrás de mim com a régua porque naquele entonces tinha isso, ele ficou furioso, mas eu adorava o colégio. O colégio era mais ou menos laico, ele foi criado por segmentos da colônia judaica que não queriam ficar nem amarrados a muita religião, nem a comunismo e nenhuma religião. Então ele também geograficamente ficou no meio, porque os judeus do Rio de Janeiro moraram em vários lugares, moraram no subúrbio, moraram em Nilópolis, que é a Baixada Fluminense, moraram no subúrbio em Madureira, na Penha, em Cascadura, moraram na Tijuca, moraram na Praça Onze, que foi o maior reduto de judeus do Rio de Janeiro, que foi demolida quando se construiu a Avenida Presidente Vargas, aquilo que era a Praça Onze, que era uma praça com ruas, enfim, aquilo desapareceu, foi tratorado pra fazer a Presidente Vargas, inclusive uma igreja do Templo do Aleijadinho, igrejas de São Pedro, se eu não me engano, que o governo propôs remontar pedra por pedra em outro local e o patrimônio histórico, ao meu ver estupidamente, falou que não, “que não podia, que ia desfigurar, deixava montar”. “Tá bom, não pode mais ser aqui”, mas o que aconteceu? Não sobrou pedra nenhuma dessa igreja, que era bonita, era do tempo do Aleijadinho, ela tinha aquele mesmo estilo das igrejas de Ouro Preto, e a Praça Onze foi, tem um samba, “quero acabar com a Praça Onze, não vai ter mais escola de samba, não vai”. Erivelton Martins e não sei quem mais, fizeram esse samba, acho que o grande Otelo, e acabou a Praça Onze. Os judeus que eram da Praça Onze foram morar no Flamengo, no Catete, uma parte começou a migrar pra Copacabana, que já era então, vamos dizer assim, a ambição das pessoas, dos funcionários públicos mais graduados que podiam pagar um aluguel mais alto ou comprar um apartamento na praia. Ipanema era selvagem. O Leblon nem existia pra todos os efeitos, o Leblon era um areal. E Copacabana começou a ter concentração de judeus a ponto de que o bairro do Leme, que é um sub-bairro de Copacabana no início, passou a ser chamado de “Jerusaleme”, por causa da concentração de judeus, e a Galeria Menescal que fica na entre a Barata Ribeiro e a avenida Copacabana também era um lugar que se esbarrava lá em pessoas conhecidas e enfim, e esse colégio ficou no meio geográfico, ele não foi nem pra Tijuca, nem pra Copacabana, ele ficou em Laranjeiras. Teve um ano que foi em Botafogo, não muito longe de onde tava em Laranjeiras, depois voltou pra Laranjeiras e foi destruído, virou a garagem, virou estacionamento da Hebraica, todo aquele lindo prédio de 2 ou 3 andares, 2 andares, que tava na minha memória afetiva, virou nada, virou um lugar pra botar carro. Os sócios da Hebraica guardaram seus carros. Brinquei muito na hebraica. Teve uma obra que durou muitos anos, ficou inconclusa, a gente usava paus e pedras da obra pra fazer guerra entre nós, moleques da hebraica, a gente pulava um muro lá, e depois fizeram uma piscina. E o casarão antigo ficou num fundo do terreno onde tinha jogo de carteado. O Sinai Hebraica daqui também têm, se forem lá e sondarem um pouquinho, vão descobrir que tem um lugar onde tem um carteado. É bem característico, né? O Isaac Bashevis Singer descreve isso em livros sobre a Polônia, o pessoal jogando Pif Paf, pôquer, sei lá, esses jogos aí. Meus pais jogavam toda terça, toda quinta, todo sábado, todo domingo, que era uma maneira de se manter antenado nas fofocas e saber o que tava acontecendo, principalmente dentro da colônia judaica. Conheciam todo mundo, cê chegava e dizia assim, “não, encontrei o sujeito, ele disse que é filho do Rosenthal”. “Ah, o Rosenthal, claro, conheço”. Eles conheciam, era uma coisa assim, era um mundinho bem congregado, vamos dizer assim. Então eu frequentei muito a hebraica, e o colégio era do lado, colado. Também pegava bonde pra ir quando tava atrasado, carregava a pasta da minha irmã, isso aí era apontado como um gesto heroico muito apreciável, você carregava a pasta da sua irmã quando ia pro colégio e tal coisa.

P/1 - Como era a arquitetura do prédio?

R - O prédio era uma casa de dois andares que tinha um longo corredor, no primeiro andar já tinha sala e no segundo andar tinha sala, tinha uma escadaria que levava o segundo andar, evidentemente as criancinhas menores ficavam no térreo, no andar de baixo, que não era térreo, era o primeiro andar. Porque nessas casas tinha uma elevação, tinha um porão, você entrava na escola, tinha algum alguns lances de escada, aí você ficava num nível que dava acesso ao primeiro andar e depois no meio dessa extensão tinha uma escadaria que eu não me lembro mais se era em Caracol ou se era em lances, em ângulo reto, e tinha um fundo do terreno que era onde a gente brincava, né? E era o nosso grande barato era o fundo do terreno, muito mais do que a sala de aula. Quero mencionar, ainda bem que eu me lembrei, a professora Catarina de português, que foi a pessoa que me fez praticamente navegar nas águas da literatura, que foi uma coisa muito importante pra mim porque depois eu virei jornalista. Então, o Colégio Liessin deixou grandes lembranças. Alguns anos, algumas décadas atrás, eu fui convidado pruma solenidade no Novo Liessen, que fica na Rua São Clemente Botafogo, tem uma filial na Barra da Tijuca porque aí judeus se deslocaram pra Barra da Tijuca, então tudo que tinha em Botafogo, Copacabana, você vai ter reproduzido, o Nilton Bonder, que é um rabino famoso aí, conhecido, a congregação dele é na Barra da Tijuca, já é adaptado, vamos dizer assim, esse novo ambiente que foi criado e antigamente tinha um templo, eu fiz Bar Mitzva, que é a cerimônia de maturidade do garoto, tinha um professor de torá que era era um judeu polonês que tinha lutado na Primeira Guerra, tinha uma cicatriz aqui assim também. Sério, brabo. Ainda bem que ele era brabo porque imagina você decorar aquela coisa em hebraico. Apesar da gente ter aula em hebraico na escola, eles não cobravam muito de hebraico, ídiche. Tinha aula de ídiche, tinha aula de hebraico, aprendi a escrever com alfabeto hebraico, mas eles não faziam muita carga porque também o Ministério da Educação não reconhecia essas matérias, tinha um currículo oficial, geografia, história, português, matemática, etc, latim, tinha latim, professores de latim era horrível, não vou falar o nome dela, algum parente que venha ver isso, mas a dona Catarina era fantástica, ela foi merece menção e outros professores foram bacanas. Tinha gente que vinha de Israel pra dar aula de hebraico, tinha um cara chamado Kaspi, “K,A,S,P,I”, esse cara era uma espécie de herói pra nós, porque primeiro era um cara moreno, provavelmente tinha saído da Síria, os pais dele tinham saído, não ele mesmo, nessa época ainda tinha gente que tava acontecendo, depois que teve a Primeira Guerra de estabelecimento de Israel em 48, os governos dos países árabes, onde moravam os judeus, começaram a expulsar os judeus, até corre a versão de que o Mossad andou botando bomba e atribuindo ao ao governo árabe pra assustar os judeus e irem, porque eles queriam mais gente em Israel, eles tiveram sempre esse drama de não ter muita gente em Israel e era um território que tinha uma população que tinha se estabelecido lá antes, coisa que os judeus têm dificuldade de reconhecer. “Ah, mas tem que ter um lar, uma pátria dos judeus”. “Tá bom, mas onde vocês foram fazer esse negócio?” “Não, vou fazer lá na Palestina, tá na Bíblia na Bíblia”. Pô, tem uns palestinos, os palestinos não são muito antigos lá também não, a identidade nacional palestina, o primeiro autor que evoca uma identidade nacional palestina de 1948, ou seja, em termos históricos é recente. A primeira organização política palestina é a OLP de 1964, é recente, né? Então minha tese hoje é que os judeus precisam dos palestinos pra ficarem unidos e não entrarem em guerra civil, o que tá quase acontecendo lá e os palestinos precisam dos judeus também pra ficarem unidos e não entrarem em Guerra Civil, que também tá quase acontecendo há anos, Hamas, Jihad Islâmica e OLP e autoridade nacional palestina, eles se espelham, eu diria esses dois grupos humanos heterogêneos, sempre bom frisar, assim como já avançamos no tempo, Lula precisa do Bolsonaro, o Bolsonaro precisa do Lula. Imagina uma eleição sem o Lula com o Bolsonaro candidato. Quem? Quanta gente ia deixar de votar no Bolsonaro porque num precisa, porque num tem o fantasma do comunismo, sem aspas, sem você nesse comunismo que não existe mais. Mas enfim, o fato é que eu falei pra minha tia que trabalhava na Petrobrás que eu queria ser escrever e ela me encaminhou prum cara que ela tinha ascendência que era da Tribuna da Imprensa. Em 1966, eu comecei a trabalhar no jornal A Tribuna da Imprensa e foi o mesmo ano que eu entrei na faculdade de arquitetura, que era a única que existia no Rio de Janeiro. Hoje deve ter umas quinze, mas só tinha uma, era Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, que depois virou UFRJ. Entrei sem passar no vestibular. Olha, eu já estive na faculdade de arquitetura na Sorbonne, onde eu fiz um curso de História, na USP, onde eu fiz os créditos de um doutorado e nunca passei no vestibular. Essa parte aí é chocante, eu não passei, eu tirei um na prova de desenho figurado, meu pai desenhava muito bem, eu acho que eu fui fazer arquitetura em parte porque eu tinha uma ambição de superá-lo, algum esquema freudiano aí talvez ou não, não sei. Não, também eu fui conversar com uma prima minha que era da Faculdade de Arquitetura e ela falou tão bem da faculdade que tinha uma orquestra de jazz e tinha mesmo. A Bossa Nova, um dos primeiros shows foi realizado pelos alunos, do sub patrocínio dos alunos, num teatro de arena que tinha lá e eu achava que eu ia morar na faculdade, eu era leitor de Scott Fitzgerald, toda aquela coisa da universidade americana, eu achava que eu ia morar na faculdade, tinha um alojamento quando eu entrei, eu descobri que o alojamento era só pra quem vinha de fora de outros estados e tal, aliás, era um barracão, era um prédio velho, decadente, cheio de problema, tinha dois amigos que moravam lá. Entrei na faculdade de arquitetura e na Tribuna da Imprensa. Eu ainda fumava por cima. Eu não sei como é que essas coisas se conciliavam porque a faculdade era de manhã. Aí eu saía e ia pra Tribuna da Imprensa onde eu era foca, estagiário, não recebia um centavo. No final do do ano de 66, mais ou menos no final, eu cheguei pro meu chefe direto, que era o Jorge Guilherme Marcello Pontes, o nome dele era conhecido como Jorge Guilherme. “Jorge Guilherme, num dá, eu tô trabalhando aqui, não recebo nada e tal”, “Mas eu não tenho verba pra te pagar".Talvez eu possa fazer uma coisa contigo, vamos até ali”, tinha uma cantina sinistra lá na Tribuna da Imprensa, um muquifo indescritível. Aí ele olhou, tinha uma tabela de preço, olhou um guaraná caçula, que eu não sei nem se ainda existe, era uma garrafinha pequena de guaraná e um sanduíche, um bolinho, alguma coisa pra comer, somou as duas parcelas, multiplicou por vinte dias úteis e falou, “é o que eu posso te pagar”. Era um sanduíche e um guaraná caçula, ainda por cima, e eu me dava muito bem com ele. Ele era um cara inteligente, gozador. Toda vez que ele ia ao banheiro ele virava pro palhaço que tivesse por perto, ele dizia “vamos lá porque você vai segurar o meu pinto pra balançar depois que eu acabar de fazer xixi”. Isso era coisa de redação de jornal total, né? Imagina,1966. Tá bom Jorge Guilherme, tá bom. E aí eu falei, “Jorge Guilherme, cê num vai me pagar, nem eu vou continuar aqui, eu vou embora”, mas eu já tinha uns planos meio sinistros na cabeça que era concorrer à presidência do diretório acadêmico da faculdade. Eu já tinha me metido muito no movimento estudantil. Em 23 de setembro de 66, a liderança do movimento estudantil que já tava direcionada pra luta armada. Portanto, eu devo declarar aqui solenemente que é uma cascata dizer que o AI 5 provocou a luta armada porque não tinha mais nenhuma possibilidade de governização, de manifestação. Não, começou antes do golpe de 64 com as ligas camponesas do Francisco Julião. No dia do golpe embarcou pra China uma equipe do PCdoB pra treinar guerrilha. Então, não vem com a história de que “a luta armada foi uma decorrência da repressão”. Não. É porque os caras achavam o seguinte, quem deu o golpe foi o exército, então quem pode derrotar o exército é um outro exército, “vamos formar um exército”, a história a gente conhece. Eu cheguei a ser convidado pra entrar na luta armada pelo meu colega recentemente falecido Jacob Seldin, que era muito amigo meu. Ele falou,” olha, eu vou entrar pra luta armada aí, cê num quer? Negócio aí num tá com boa cara”. Aí falei, “vamos conversar com a fulana”, fulana era uma mulher um pouquinho mais velha que a gente, que supostamente teria sabedorias pra viver. Ela falou “ it’s up to you”, “entra se quiser, não entra se não quiser, entendeu?” Não sei exatamente qual era a linha dela. Era uma linha razoável, mas enfim, entrei na faculdade e me meti no movimento estudantil imediatamente e você não podia ser reprovado e concorrer ao diretório acadêmico. Tinha regulamento, o governo tinha metido o bedelho na organização dos diretórios, então fez aprovar um regulamento que o sujeito que tivesse independência, vocês sabem que existia na época, você podia ficar em dependência, ou seja, eu fiquei dependente nas cadeiras de desenho descritivo, que era uma cadeira que você aprendia a desenhar escada, que é um negócio complicado pra burro, e alguma outra também desse mesmo gênero técnico, que eu na minha santa ignorância de matemática e física deixei, era chique ficar em dependência, mas depois eu descobri que dependente não podia ser candidato, então usei o ano de 67 pra passar em todas as cadeiras e passei. Levava a sério, pô. Saía de ônibus seis horas da manhã ia pendurar de duas vezes dormia, conseguia dormir segurando no corrimão do ônibus, lá pro Fundão, era no fundão a faculdade, e então 67 foi um ano que não teve num teve nem jornal, teve movimento estudantil. 23 de setembro de 66, a liderança estudantil resolveu invadir a faculdade de medicina e só saí de lá quando caísse a ditadura. Não é piada, não. Era mais ou menos esse negócio. O que o Governador fez? O Governador mandou a Polícia Militar cercar, tava um dia muito frio, foi um dos dias mais frios que eu passei no Rio de Janeiro, na minha vida. Então, a polícia foi de japona, estava chovendo, eles ficaram completamente molhados e pra compensar essa situação, os comandantes de batalhões, de pelotões, mandavam o cara ir no botequim tomar cachaça, eles entraram bêbado batendo em todo mundo, às três ou quatro da manhã, e eu tinha me refugiado com outros próximo ao grande líder estudantil da época chamado Vladimir Palmeira, e o Vladimir Palmeiras falou assim, “vamos cantar o hino nacional que eles não vão bater na gente”. Doce Ilusão, mas aí o que aconteceu? A gente tava num corredor e tinha uma porta de fuga aqui, e um débil mental qualquer que se dizia da segurança tinha quebrado todos os vidros dos basculantes que davam pra essa parte perto da saída. Quando eu me levantei, eu estava de mocassim, eu me levantei, o sapato ficou e a turba caminhando na direção da saída, portanto em direção ao vidro. Aí eu olhei aquela extensão de três metros de vidro, não dava pra pular por cima, não dava pra nada. Falei, “vou voltar e pegar o sapato”. Quando eu voltei só tinha eu e os PMs. E aí os PM me bateram até eu conseguir bradar que eu era da Tribuna da Imprensa e eu tinha uma lauda do jornal. Não conseguia falar apanhando, de nervoso, né? Até que no final eu falei, “eu sou jornalista, eu tô aqui e tal”. “Manda esse cara embora”. Aí entrei no mesmo corredor polonês na esquerda, que ia do terceiro andar até a saída da faculdade onde você levava o último chute na bunda de algum sargento da PM e era despachado e não fui pro jornal que tava aberto me esperando porque sabia que eu tava lá, eu não fui. Eu fui pra casa, peguei, enchi um copo de whisky, esse tipo de copo aqui de uísque do meu pai, tomei inteiro, tremia que nem um louco pra poder dormir. No dia seguinte, fui pra faculdade, tirei a camisa e mostrei os lenhos dos cassetetes, “vejam colegas o que a ditadura fez comigo, tá uma coisa dramática” pra ver se angariava a simpatia da galera, e aí eu fui, me entrou enfronhando nisso, me aproximei das pessoas do Partido Comunista que demoraram a me recrutar. Me lembro do dia em que me foi passada um foi passado um exemplar da voz operária, foi um momento muito emocionante, chocante, você imagina o jornal clandestino proibido e no jornal da Tribuna da Imprensa também o ambiente era politizado, que a chefia era lacerdista, mas os repórteres tinham vários comunistas. Inclusive uma que me ensinou a datilografar com os dez dedos, me deu um exercício completamente banal, “faz assim, vai fazendo assim, né?” O não sei se vocês já leram o Mad Magazine, tem um objeto impossível, um objeto inverossímil que eles chamam de “Poiuyt” que é “P, O,I, U,Y,T”, que é essa sequência que tem no alto do teclado. Ela me ensinou a fazer isso assim, ficar o dia inteiro “vai fazendo”, aí um dia eu precisava reproduzir um manifesto do Lacerda, a redação inteira se pôs a datilografar com cópias pra distribuir, pra mandar mensageiros distribuir, e aí foi o dia que eu parei de catar milho e comecei a datilografar. Célia Maria Ladeira. Hoje ela deve estar aposentada na Universidade de Brasília. A Célia que patrocinou o meu aprendizado e era do Partido Comunista. Assim como o Carlos Alberto de Oliveira, Caó, e outras pessoas que andavam por lá. Na Faculdade, o Movimento Estudantil. No jornal, um ambiente politizado pelos dois lados, né? Em 68, eu entrei no Partido Comunista, em janeiro, e em março, abril, no Jornal do Brasil, que era o jornal mais importante do país na época. E também foi uma coisa que o acaso jogou… A minha mãe foi ver uma palestra do Alberto Diniz, o Alberto Diniz é até um cara que tem uma teve uma relação muito próxima com o Museu da Pessoa e enfim, deve ter depoimento dele aí no museu, e ele era o manda-chuva da redação do Jornal do Brasil, ele foi cobrir a guerra dos 6 dias em Israel em 1967, voltou e andou dando umas palestras na Hebraica. Inclusive a minha mãe foi a palestra, adorou a palestra dele e tal e coisa, e achou que era hora deu voltar pra jornal, ligou pra ele e falou “quem tá falando aqui é a Clara Malin, eu queria que você recebesse o meu filho, que o meu filho pudesse fazer um estágio no Jornal do Brasil”. Quando ele falou “Clara Malin”, o Alberto Diniz pensou na irmã mais nova do meu pai, que era um pouquinho mais velha que ele, e ele era fascinado por ela no colégio: Ginásio Hebreu Brasileiro na Tijuca, e era muito bonito também essa minha tia que morreu muito recentemente com 92 anos, e aí ele fala “claro, manda ele aqui”. O fato de eu ser loiro e essa Clara Malin morena não chamou atenção porque tem esse hibridismo. A gente não devia ter judeu louro pra começar, né? Vamos combinar. Se os judeus saíram do Oriente Médio, eles deviam ser todos parecidos com os árabes e os palestinos e os demais habitantes do Oriente Médio. Por que tem judeu louro? Porque teve casamentos mistos, na vertente benigna, e um monte de estupro, e aí o judaismo reconhece o filho pela mãe. A judeidade é dada pelo ventre materno. Até porque você não sabia direito quem era o pai, não adiantava dizer assim, “é judeu, quem é filho de pai, judeu e mãe judia”. Então eles inventaram que “é judeu quem é filho de mãe judia”. Aí eu entrei no Jornal Brasil que foi uma outra experiência muito interessante. Aí o movimento estudantil tinha crescido mesmo tendo feito lambança como essa de invadir a faculdade de medicina e dizer que só saía quando caísse a ditadura, tava se revigorando, e nós tínhamos uma política, o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão. Eu vou falar um pouco do Partidão porque ele é importante na minha trajetória de vida. É tão importante que eu fui morar fora do Brasil por causa disso. Então eu fui candidato a presidente do diretório, fui derrotado porque a onda esquerdista, como a gente chamava, “esquerdismo doença infantil do comunismo”, é o nome de um livro do Lenin. Não tô querendo citar o Lenin pra muita coisa não, mas tudo bem. E aí quando eu entrei, eu já era um estudante veterano, eu entrei no Partido Comunista, eu já tava no terceiro ano da faculdade, geração de universidade, ela passa muito rápido, ela demora três anos, porque no terceiro ano o cara já tá procurando estágio, enfim, já vai se desligando daquela rotina estudantil e eu já era um veterano do movimento estudantil. Então eu entrei no Partido Comunista e na direção do setor universitário praticamente ao mesmo tempo, já entrei na direção. Aí tinha um secretário político que chamava Aloísio Teixeira que veio a ser depois reitor da UFRJ, que era brilhante. Já morreu. E Aloísio foi preso. Ficou um ano preso. No lugar dele ficou um outro sujeito brilhante, felizmente está vivo, chama Milton Reynaldo Flores de Freitas. Milton Freitas, o Miltão. Miltão foi preso em julho de 70, foi preso na véspera do jogo do Brasil com a Itália que deu o tricampeonato. Foi torturado por um cara que tinha sido colega dele num colégio militar. Ele achava que o cara ia refrescar e o fato disso ter sido o colega fez o cara se esmerar mais ainda pra que não pairasse nenhuma suspeita de que ele estava sendo leniente com o prisioneiro. Tendo sido preso Miltão, quem ficou no lugar dele, fui eu, e aí eu fiquei anos a fio. Uma espécie de decano do negócio, entendeu? Porque eu só fui sair em 75. A faculdade terminou em 70. Eu não frequentei mais a faculdade depois que a polícia foi na casa dos meus pais. Eu não morava mais lá desde o AI 5. O AI 5 foi 13 de dezembro de 68, dias depois um colega mais velho me procurou, me acordou, eu tava na cama deitado e falou, “você tem que sair de casa porque o Israel foi preso”, chama Israel Beloch, figura importante na minha vida também, tá vivo felizmente. O Israel era casado com a Edite Maria Vargas da Costa Gama que vinha a ser neta do Getúlio Vargas. Então você tinha uma dirigente estudantil do Partido Comunista que era neta e parecida com Getúlio. Eu estou falando de 66, 67, Getúlio tinha morrido 10 anos antes, tinha se suicidado. Então era muito presente ainda, era muito impressionante, a baixinha como a gente chamava, subir numa assembleia e falar, porque você via dois brasis ali, entendeu? Um Brasil do Getúlio que tinha sido ditador, e depois voltou ao poder pelo voto, e o Brasil da Edite que era do Partido Comunista. Como Israel era casado com a Edite e foi preso depois do AI 5, esse colega Rui Veloso foi lá e me fazer sair de casa. Eu fiquei onze anos sem ir pra casa dos meus pais, somando clandestinidade no Rio de Janeiro e 4 anos fora do Brasil. Eu vou chegar lá. Em 1970, a polícia foi lá, na mesma onda que levou o Miltão pra cadeia e outros, eles foram me procurar, não estava lá, a minha irmã que tava de cabelo preso fazendo touca, usava o cabelo comprido então de noite fazia aquela touca que enrolava o cabelo, então quando a polícia chegou era de manhã cedo, meus pais e ela estavam recém acordados ou tinham saído da cama. Então, ficaram todos apavorados, porque é muito desagradável. Eu imagino, eu nunca fui preso, dei uma sorte danada. Nunca tive a minha casa invadida por agentes policiais que, no caso, ainda, pra complicar, eram pessoas que tinham a idade parecida com a gente recrutados pela repressão, né? Então é muito chocante você ver um jovem de vinte e tantos anos vai prender um cara de vinte e tantos anos, às vezes aparece isso no cinema em algum filme, é muito chocante. A ideia é constrangedora. Mas ela viu, os caras entraram pra se certificar, eles disseram, “ele não mora mais aqui”, eles entraram pra se certificar e foram mexer nos meus livros, pegaram lá uns livros, enfim e ela aqui que fez? O carro tava parado na rua, não tinha garagem, ela já tinha um carro e ela soltou o cabelo e passou pelos caras com óculos escuro, cabelo solto, os caras não viram que era a mesma pessoa que tava no apartamento, eles ainda tavam embaixo e ela pegou o carro, foi a faculdade, não me encontrou, mas encontrou alguém que me avisou. Então é nesse momento eu parei de frequentar a faculdade na metade do último ano e os colegas pediram pros professores que fosse me passando nas matérias e isso foi acontecendo, menos uma cadeira chamada Grandes Estruturas de Concreto Armado, isso até uns dez anos atrás vai ter a prova de Grandes Estruturas de Concreto Armado, eu não vou passar. Eu passei depois, muitos anos depois um sujeito que era meu colega de turma disse que o primo dele é que era o professor e que ele pediu ao primo dele pra me passar. Eu falei que eu não passei no vestibular, eu tenho que explicar essa passagem. Eu tirei nota um na prova de desenho figurado, tinha prova de matemática, física, desenho geométrico e desenho figurado. Eu acho que o vestibular era dado na faculdade, cada faculdade fazia organizava o seu vestibular. Eu tirei um, você tinha que ter pelo menos dois pra somar com seis dividido por dois dava quatro. Então a média, eram dois grupos de cadeiras, as duas de desenho figurado e geométrico e as duas de matemática e física. A de matemática é de física. Você tinha que tirar oito na soma. Não podia ter menos de dois. Eu tirei um na prova de desenho e figura. Desenhava mal pra burro, até hoje. Aí uma coleguinha que tinha sido do mesmo colégio que eu, velho e bom Liessin, me procurou e falou assim: “eu sou amiga do filho do diretor da faculdade e tô fazendo um movimento pra que eles revejam a nota e quem tirou um passe a tirar dois”. Aí com dois, somando os seis que eu tinha em desenho geométrico, dava oito, dividido por dois, quatro, tava na média, podia entrar. Eram uns vinte e tantos, vinte tantos indivíduos nessa situação e essa maracutaia foi feita. Portanto, eu nunca passei no vestibular e já passei por três universidades, sem contar a escola de música, na escola de música eu passei é uma prova de solfejo e sei lá o que mais. Sintoma da falência do sistema educacional brasileiro e do sistema de atribuição de notas, né? Também é tudo falho. Eu fui professor na PUC do Rio de Janeiro durante 2 anos mais ou menos. Um dia eu falei isso pra turma, eles me odiaram, você nunca pode falar uma coisa dessa pra uma turma de faculdade, dizer “tudo isso aqui é inútil, todas essas provas é tudo uma farsa”. Eu fui dar uma de honesto, eles me odiaram, praticamente me botaram pra correr, eu tive que pedir demissão porque uma garota um dia levantou com o dedo na minha cara. É uma história que eu não vou entrar em detalhe.

P - Queria que você falasse um pouco mais do movimento, o tipo de ação que vocês faziam, como era a organização?

R - A nossa política pro movimento estudantil era uma política do que era possível fazer. Por isso, você tem um fenômeno estranho, curioso, que é o seguinte, você tem a concomitância das quedas, como a gente chamava das prisões e do recrutamento, eram dois fenômenos concomitantes. Eles ocorriam ao mesmo tempo. Caía a gente o tempo todo e entrava a gente o tempo todo. Porque era uma política que era factível, não era preciso ser um bom atirador, ter coragem pra pegar uma espingarda ou um revólver e enfrentar a polícia, você tinha que fazer o quê? Assembléia estudantil, apostila, discutir as reivindicações dos alunos pruma melhora do ensino, tinha havido um movimento de reforma universitária antes do golpe de 64, importante que tinha deixado raízes. Então, havia uma aspiração por um ensino melhor de arquitetura, engenharia, medicina, direito, tudo que você pode imaginar. Então, a gente trabalhava nessa faixa de reivindicações sentidas pelos estudantes. Isso daí dava a gente possibilidade de ganhar diretório acadêmico, de convocar assembleias, manifestações, fazer jornal estudantil que é importante. Então essa política foi vitoriosa porque ela também se aplica a sindicatos, se aplica a todo tipo de movimento, você propõe uma atividade legal, cê não propõe uma atividade ilegal. Eu tô fazendo um projeto com o Miltão, eu já já citei o Miltão que foi o secretário antes de mim, que é uma conversa com o Miltão sobre política brasileira e muito sobre a política do partido, o partidão. E o Miltão falou um negócio outro dia umacoisa absolutamente genial “não é que não tivesse condição pra lutar armada, é que não tinha condição pra clandestinidade, que é uma premissa da luta armada”, é mais amplo, é um raciocínio muito mais abrangente e é verdade não tinha tanto que eles desbarataram tudo quando eles quiseram e usaram a luta armada como pretexto, como hoje falam em comunismo, “Lula, comunista”, Lula é anticomunista, pô, sabido, já falou dez vezes, mas nós tamo no reino do fake news e toda essa história que a gente conhece.

P/1 - Qual a ação do movimento você acha que foi mais marcante?

R - Passeata dos cem mil. A passeata dos cem mil foi no dia 26 de junho de 1968. O que ninguém sabe ou quase ninguém sabe é que no dia 26 de junho de 1968, uma organização da luta armada explodiu um caminhão na porta do quartel do segundo exército aqui em São Paulo. Então no dia seguinte os jornais dividiram a primeira página entre “Passeata exitosa sem violência, passeata não reprimida no Rio de Janeiro” e “Caminhão mata sentinela Mário Kosel Filho”, que virou nome de rua, etc., conhecida a história aí. Era inviável você depois dos 100 mil em vez de você fazer uma de 200 mil e depois fazer uma de 500 mil em São Paulo e 300 mil em Belo Horizonte, que fosse, você resolveu que ia brigar com a polícia, então as passeatas no Rio seguintes, foram todas com pancadaria, muita bomba de gás, muita pancadaria, muita violência, foi estreitando, afunilando, até que uma das passeatas parou na porta do Jornal do Brasil, na Avenida Rio Branco que tava sem trânsito, trânsito interrompido, e começou a xingar o Jornal do Brasil, as lideranças começaram a xingar, o Jornal do Brasil os jornais eles davam cobertura pro movimento estudantil porque a classe média já tinha percebido que tinha entrado numa numa furada com a história da ditadura, né? A gente tem que organizar aqui porque já gastei muito tempo com isso e se eu continuar assim a gente não desenrola. Bom, eu morei clandestino no Rio de Janeiro entre o final de dezembro de 68 e o início de 1976, tá errado isso aqui, escrevi errado, empresta o seu lápis, eu vou corrigir e deixar esse papel aqui. Teve o assassinato do Vladimir Herzog, chamou muita atenção em 25 de outubro de 75. A gente já estava muito perseguido nessa altura e o Sérgio Gomes da Silva, Serjão, que é uma figura aqui de São Paulo muito conhecida em certos meios, um cara com grandes qualidades e ele tinha sido preso no dia 5 de outubro e aí se seguiu uma série de prisões que culminou com a prisão e o assassinato, no mesmo dia, do Vladimir Herzog. Quando chegou a notícia de que o Serjão tinha sido preso, ele era o meu homólogo que eu era no Rio ele era em São Paulo, secretário político do Comitê Universitário, embora ele fosse mais novo do que eu e também não desempenhasse a tanto tempo essa essa função como eu, e logo depois, 20 dias depois, chega a notícia de que mataram um jornalista judeu, aí eu falei, “bom, tem razão os que tão dizendo que a gente tem que sair do Brasil, então vamos sair do Brasil, vamos tratar disso aí”. Fiz uma tentativa pela Bahia, pela rede que seria da minha mãe, um quase parente dela que tinha influência lá e poderia me arranjar um passaporte, não deu certo, a gente voltou, eu, a minha então mulher - eu tenho que falar dos dos casamentos, não posso esquecer - a minha filha e a minha mãe, num Fusca, fomos pra Bahia, voltamos depois de alguns dias, e aí um tio meu arranjou um escritório de um delegado de polícia, os delegados são advogados como se sabe, e providenciou o passaporte, mandou tirar a ficha que tinha no DOPS, foi uma coisa fantástica e visto pra ir pros Estados Unidos, porque a minha então mulher, Ana Maria Pereira de Barcelos que depois veio se chamar Ana Malin, como se chama até hoje, ela não queria ir pra França onde a gente teria um contato com o Partido Comunista francês e, por intermédio dele, com o brasileiro. Ela queria ir pros Estados Unidos onde estava a irmã mais velha dela e o cunhado, que vem a ser o Sérgio Machado Rezende, que foi Ministro da Ciência e Tecnologia do Lula, um grande ministro, um cara muito bacana, físico, nos receberam lá em Santa Bárbara, na Califórnia, e depois eu fui embora pra Paris passando pela cidade do México onde estavam quatro casais, três ou quatro casais que tinham saído comigo e e Roma tinha dois solteiros avulsos que eu encontrei também, estabeleci contato, fui pra Paris, fui recebido por uma brasileira do Partido Comunista Francês chamada Nena Hashi, tá viva, e pelo então marido dela chamado (Pascal Leder Hair) que era um físico, fiquei hospedado na casa de uma moça chamada (Christine Chopi), também física, também do Partido Comunista. Até que eu fiz contato com a Zuleika Alambert, que era do Partido Comunista, do Comitê Central, me pediu pra esperar a volta do Armênio Guedes que deu entrevista pro Museu da Pessoa e essa entrevista não aparece, no site, vou deixar aqui consignado, que eu já falei isso aí várias vezes, duas entrevistas em dois anos sucessivos, 94, 95, se eu não me engano, e é importante a figura do Arminho, muito importante, e aí eu fiquei esperando, ele tinha sido operado em Moscou, demorou dois meses pra chegar, eu roí as unhas de nervoso, o que ia acontecer, se eu ia ser bem aceito ou não. Ela me pediu uma fotografia 3x4 pra ver se alguém me conhecia, que ela não sabia quem eu era, embora ela fosse responsável pela seção jovem do Partido Comunista, mas a mim ela não conhecia, ela tinha saído do Brasil antes e aí fui, fiquei em Paris, fui fazer faculdade de história na Sorbonne, aprendi alguma coisa de método, não aprendi muita coisa de conteúdo porque precisava ser francês pra localizar geograficamente e historicamente as coisas que eram ensinadas, muita coisa sobre a história da França, evidentemente, faculdade na França, Revolução Francesa, grandes professores, foi um aprendizado interessante. E eu fiquei trabalhando sob a direção do Armênio Guedes fazendo um jornal, aquela Voz Operária que eu me referi, ela passou a ser feita no exterior, a redação era em Paris e a oficina gráfica era em Turim, era do Partido Comunista Italiano, ela era feita em papel arroz pra poder ser dobrada e mandada pelo correio ou por outros meios pro Brasil dando a orientação que na verdade nem precisava dar, a gente dava mais uma contraposição às posições esquerdistas, que privilegiavam ações mais contundentes etc e não aquela paciente acumulação de forças que a gente pregava, unitária e ampla, eles tinham sempre uma tendência de estreitar, poucos e bons. Acho que até o Leme falou poucos e bons, pauca et bona, já é um provérbio do tempo dos romanos, latim. Fiquei na França, fiz faculdade, trabalhei com Armênio na Voz Operária, acabou o meu primeiro casamento que tinha tinha sido celebrado em maio de 71, acabou em janeiro de 78. Eu tive uma filha só, minha filha se chama Laura Barcellos Malin, ela vai fazer 50 anos ano que vem e ela tem duas filhas, Luisa Malin Melo, que tem 22 anos, nasceu em 2001, e Alice Malin Melo, que tem 19 anos, vai fazer 20 anos esse ano, nasceu em 2003.

P/1 - Aproveitando Mauro, como você conheceu a Ana?

R - Eu conheci como assistente da base dela, vou explicar o que quer dizer isso, cada faculdade tinha uma organização de base, uma célula comunista, e ela era da base da Faculdade Cândido Mendes e da Praça Quinze, Cândido Mendes só existia na Praça Quinze nessa época, não existia Ipanema, como depois veio a existir, ela era dessa base, eu fui à reunião, ela era bonita, eu tinha tido uma namorada muito legal em 1968, a relação era maravilhosa, no dia do Natal de 78 ela falou pra mim, “acabou”. Eu olhei para o painel do carro e achei que ela tinha dito que tinha acabado a gasolina. Eu falei, “não acabou, o tanque tá cheio”. Ela falou, “não, cê não entendeu, acabou o nosso namoro”. Eu fiquei numa fossa telúrica. Me lembro que eu encontrei Edite, cujo marido tinha acabado de ser preso, nós dois caminhando pela praia de Ipanema, pelo calçadão, chorando as pitangas, etc e tal. Tempos depois, eu encontro um sujeito que tinha sido da minha tropa de escoteiro, evidentemente que eu fui chorar as pitangas. Ele chamava José Luiz Cavalcante de Albuquerque. Eu falei “Zé Luiz, eu perdi minha namorada”, aí falou assim “mas tem uma saída pra isso: namora outra”. Quando eu entrei na tal da reunião e vi a Ana, falei “opa, essa é a saída, da fossa”, e aí fui correspondido, acabamos nos casando e tal, circunstâncias até um pouco dramática porque ela ficou diabética juvenil. Ela é uma das pessoas mais velhas que carregam a doença até hoje no Brasil e eu fiquei muito chocado, eu não sabia o que era diabetes, nunca tinha ouvido falar nisso, quando num encontro com a minha mãe na Praia do Flamengo, eu falei, “a Ana ficou diabética”, ela começou a chorar, “por que cê tá chorando, pô, é uma doença, tá no hospital já”. “Ah, diabético”. Os meus camaradas que eram médicos ou estudantes de medicina falaram que ela ia perder o pé, ficar cega, tudo que estava no manual de faculdade, médicos fazem isso até hoje, eles pensam sempre na pior hipótese. Ela foi muito bem tratada e tomou a injeção de insulina a vida inteira e está aí com a neta menor. Esses dias curtindo lá. Mas o casamento acabou em janeiro de 68, entre outras razões por causa da imersão na Europa principalmente de uma coisa chamada Movimento das Mulheres, que mexeu com todos os casamentos, mexeu com todas as relações, as brasileiras chegaram lá e se depararam com coisas que não podiam nem imaginar, nem sonhar, reivindicar o orgasmo, seus próprios direitos, etc. E a cobrança era muito maior. Aí eu fiquei descasado. Fiquei 9 anos descasado. Já vou aproveitar falar que eu me casei em 87 até 90 com a Silvia Regina de Almeida Fiuza. É uma pessoa até amiga do Museu da Pessoa, que dirigiu o centro de memória do Grupo Globo, lá do grupo especificamente. Esse casamento foi de 87 a final de 90. Depois eu tive um terceiro casamento com Lúcia Fávero, uma psicóloga, que foi de outubro de 2000 a janeiro de 2014, e o quarto casamento é o atual, com Cristina Conder, que começou em maio de 2015 e tamos aí.

P - Aproveitando que a gente entrou nesse lado, Mauro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a paternidade, como que foi pra você? Falou rapidinho do nascimento, eu queria saber.

R - A paternidade foi o seguinte: havia um estado de choque muito grande em relação a condição da Ana, porque eu é que aplicava injeção nela. Então era muito presente a hipoglicemia, hiperglicemia, problemas, transtornos, quando ela engravidou eu falei “se ela morrer vai ficar alguém”. Então a Laura foi muito esperada, tanto por mim como por ela, evidentemente né? Mas ao mesmo tempo, quando a Laura nasceu, eu falei “acabou a liberdade, tem a responsabilidade de ser pai não dá mais pra fazer qualquer coisa que der na telha”. Isso aconteceu em 1974. Portanto, vai fazer 50 anos, não existe mais essa possibilidade. Eu vivi sozinho, solteiro muitos anos, mas não tinha assim a liberdade de fazer o que me desse na telha não podia mais. Então a paternidade teve isso. Agora, a gente se separou em 78, elas voltaram ao Brasil, Ana e a Laura, mãe e filha voltaram ao Brasil em agosto de 78, eu só voltei em dezembro de 79. Nesse meio tempo, no Carnaval de 79, no início do ano, a minha irmã levou a minha filha pra Paris, na verdade não era em Paris, era uma cidade do subúrbio de Paris bem próximo, chamado Ivry-sur-Seine, onde eu tava morando, e então eu tive a oportunidade de ficar com ela, etc., e eu me lembro que um dia depois dessa da vinda delas pro Brasil que tinha sido anunciada com uma simples visita “nós vamos vamos visitar a família e voltar pra França”, não foi, ficou. E aí um dia eu recebo uma carta, estou na fila do banco, ainda tinha fila em banco, uma coisa que também desapareceu, a humanidade caminha muito lentamente, né? Cê sabe, que a mala com rodinha só foi inventada no mesmo ano em que o homem chegou à lua, ninguém tinha pensado em botar uma rodinha na mala até então, e olha que tem mala desde tempo do Noé, deve ter levado mala pra Arca de Noé. Enfim, e mais ninguém pensou. E outra coisa interessante é que todos os meios de transporte usam roda, menos navio. Chegou a usar, né? Aquela coisa assim mais a hélice e tal, mas ônibus a roda, carro usa roda, trem usa roda é muito interessante isso e agora é uma invenção antiga, importante pra burro, quando é que vai chegar o pós-roda, eu não sei, mas enfim, me perdi onde que eu tava está?

P/1 - Você estava falando da visita da Laura.

R - A visita da Laura compensou um pouco isso. Um dia eu recebi uma carta da Ana dizendo que a Laura tava inconsolável porque o Dudu tinha ido embora, e na minha cabeça o Dudu era o novo cara que tava com a Ana, eu tive uma crise de choro na fila do banco lá em Ivry-Sur-Seine até descobrir dias depois, ou semanas depois, que o Dudu era o gato da Laura que tinha sumido. O gato foi embora. E depois, no Brasil, eu fiquei muito embananado com a separação, a Ana percebeu que isso daí tava pegando e falou assim “nós temos que nos divorciar no papel”, e assim foi, nos divorciamos. A advogada, uma pessoa de compleição gordinha, tava com uma bata branca que aumenta, exagera, a condição de gordinha e o juiz pensou que ela fosse a pessoa que ia se divorciar e falou “mas a senhora sabe que grávida não pode se divorciar”. Ela falou “não doutor, eu sou advogada, é ela que vai”, estávamos nós três na sala diante do juiz, tinha já 5 anos de separação que a lei do então permitia o divórcio. Então, teve esse episódio curioso. Aí saímos os três pra almoçar depois, éramos os três amigos. Essa advogada era uma companheira do partido, se chama Comba Marques Porto. E aí serenou, realmente a Ana tinha razão porque eu entrava numa festa em que ela tava com algum cara, da mesma maneira que eu tinha entrado eu fazia a minha volta e ia embora. Não tolerava a ideia, embora eu tivesse minhas namoradas também, né? Uma coisa esquisita isso, que eu faço de machismo, né? Acho que é machismo. Enfim, e depois se estabeleceu que a guarda ia ficar compartilhada, como se diz por aí. Então, durante 12 dias no mês eu via Laura, ou ela ficava comigo um fim de semana ou ela dormia durante a semana e eu levava na escola, pegava na escola, ela dormia, levava na escola passava um dia, pegava na escola, levava na escola, dormia, levava na escola. E um fim de semana um sim e um não, ela passava comigo. E a gente se deu muito bem, a gente é muito próximo, mas hoje do que no passado, porque ela teve os problemas dela também no casamento dela, que terminou com o pai das duas filhas dela, que é um ator chamado Danton Mello, o irmão dele é mais conhecido, chama Selton Mello. E o Danton, quando nasceu a Alice, que é a menor, ele entrou em parafuso e ela botou ele pra fora de casa e tal, e aí então ficou vivendo essa dureza de mãe sem marido, sem pai das crianças presentes, e eu ficava muito preocupado e um tinha prurido de falar com o outro “tô preocupado”, não queria carregar, nem sobrecarregar e nós descobrimos isso recentemente nos últimos 3 ou 4 anos, devo declarar que o processo terapêutico ajudou muito, por incrível que pareça, vou fazer 76 anos e tô falando em processo terapêutico que me ajudou nos últimos 3 anos a conectar de novo com a minha filha, uma chave que não existia antes. Eu me lembro de um dia que ela tava lá em casa, era um sábado ou um domingo, eu falei “vamos na padaria comprar um lanche?”, lá no Rio, ela falou “tá bom, eu vou contigo”, aí dois minutos depois falou assim “eu não vou contigo, eu vou ficar”. “Tá bom, eu vou sozinho, eu vou contigo”, na terceira ou quarta vez que ela falou “vou” ou “não vou”, eu tive um ataque de choro, me joguei numa cama e sacudi a cama, tremia tudo, ela ficou apavorada evidentemente nunca tinha presenciado nada parecido porque rompeu o meu limite e a gente foi à padaria que nem o Simon e Garfunkel cantando no Central Park, com a mão uma atrás aqui segurando o cinto do outro, foi bonito, o desenlace foi bonito, a história não foi, e tem muita proximidade com ela, com as minhas netas também. A Lulu, Luisa nasceu do Rio, mas vieram logo pra São Paulo ficaram morando na mesma rua que eu, nessa altura da vida então eu a via diariamente. Alice não, Alice nasceu em São Paulo, mas foram imediatamente pro Rio, e foi aí que o Danton perdeu o rumo e acabou o casamento, isso já tem 20 anos. Nesse meio tempo, a Laura teve um namorado com quem ela pretendia se casar, mas ela descobriu que não dava. Lá nos Estados Unidos, ela mora em Los Angeles, elas moram às três em Los Angeles, agora a Lu, a Lulu passou um ano em Florença, dentro de um programa da universidade lá, e a Alice vai passar um ano nas cercanias de Paris, Saint Germain tem uma faculdade de ciência política, ela tá no Rio de Janeiro agora com a vó e vem pra cá, o pai dela tá morando aqui, casado de novo, esse é um pouco o panorama. Claro que eu poderia falar da minha mãe, do meu pai. Meu pai não conversava muito comigo, civilizadamente ele não conversava assunto, porque o meu pai tinha sido tirado da Rússia natal, ele foi obrigado a silenciar sobre isso a vida inteira. Porque quando Hitler tomou o poder, o diretor do colégio chamou os pais dos alunos separadamente e disse, “vocês não vão voltar pra Europa, acabou a Europa. Registrem as crianças como brasileiros”. E assim foi feito com muita gente, inclusive o Samuel Wainer, fato que o Lacerda que era amigo fraternal dele sabia e denunciou publicamente na década de 50 “Samuel Wainer não é brasileiro portanto não pode ter um jornal”, o Jornal era o A Última Hora que apoiava o Getúlio. Getúlio tinha arranjado dinheiro pra ele criar o A Última Hora, que foi uma revolução na imprensa, e o Lacerda fez essa vilania de entregar o Samuel Wainer. Então o meu pai passou a vida inteira, eu trouxe aqui uma foto dele fardado, ele fez serviço militar, ele dava carteirada de segundo tenente da reserva, tamanho o esmero em se tornar brasileiro e deixar pra trás essa circunstância. Na verdade ele deve ter nascido em Moscou ou então numa outra cidade que fica na atual Ucrânia. Bom, vou falar um pouquinho do meu parentesco com a Karen e como é que se deu essa aproximação. A Karen é minha prima de 3º grau, ela é filha da Susane que vocês devem conhecer, Susane é prima-irmã da minha mãe. Minha mãe já morreu, morreu em 2002, meu pai morreu em 2006, e Suzane é filha de uma irmã da minha avó. Ou seja, avó da Karen, materna, é irmã da minha avó materna. Eu conheci a Karen pós-adolescente ou quase nem isso, no Rio, numa festa de família e nunca mais a vi, e nós fomos nos encontrar e nos conhecer em São Paulo, ela tinha se mudado pra cá e eu tava aqui também. Essa parte da história eu tô meio que pulando pra poder entrar mais no Museu da Pessoa, e a gente trocava figurinha, Karen, eu me lembro do dia que ela começou a namorar o José Santos, José Santos veio a ser o pai dos filhos dela e também o fundador do Museu da Pessoa, e a gente trocava figurinhas sobre que éramos os três aficionados de tecnologia. Eles fizeram uma um CD ROM, que era uma novidade tão grande que eles foram convidados pra ir apresentar na Holanda, na sede da Philips. Eu acho que Philips ou Philco, não sei qual delas é holandesa, acho que é a Philips, era uma novidade, eles não sabiam o que é isso e tal, então, era uma coisa de ponta. A gente tentou de todas as maneiras perscrutar o ambiente e entender qual seria a maneira de manter o museu financiado. Imaginamos financiamento estatal, financiamento particular, financiamento por venda, por exemplo, a cabine, né? O que seria a venda? Você botava a cabine num shopping e dizia assim, “ofereça ao seu pai um relato da vida dele”, e aí o cara ia lá e a gente vendia o videocassete, que na época ainda era videocassete a mídia, não chegamos nem a tentar essa possibilidade porque apareceu um projeto muito relevante chamado “Memórias do Comércio de São Paulo” que foi cavado em 94. Tinha um homem no Senac, Jesus, esqueci o sobrenome dele e era um espanhol, ele se encantou com a ideia. Então foram feitos 71 vídeos de depoimentos de comerciantes escolhidos de acordo com o ramo de comércio, a nacionalidade, um certo privilégio pra quem era muito velho ou quem ia morrer cedo, logo tinha um Pedro Lanzoni tinha já tinha 97 anos quando foi entrevistado, eu acho, e esse projeto aí vitaminou um bocado o Museu do Museu da Pessoa, eu ia falar o observatório da imprensa que foi outra coisa que eu tive metido, e eu participava das reuniões, participava dos brainstorms que a gente fazia pra descobrir, a gente praticamente criou um parking lot de ideias, um estacionamento de ideias, “deixa ela estacionada aqui”, vamos ver se a gente consegue, mas a Karen é muito dinâmica, né? Então ela atropelou tudo isso. O José Santos também. Eles atropelaram toda essa perspectiva de ter que esperar pra descobrir o caminho e foram descobrindo o caminho. Projeto atrás de projeto.

P - Voltando um pouquinho, já que a gente tá falando do museu, como surgiu essa ideia do museu? Você falou bastante da Karen, mas quando o conceito do museu toma forma?

R - Não, é a Karen. A Karen e a Susane fizeram um livro chamado Heranças e Lembranças. Foi quando eu me reaproximei da Susane que era uma prima da minha mãe, que eu conhecia, mas não tinha proximidade, mas elas me convidaram pra visitar exposição que foi feita no Museu Histórico Nacional do Rio, de objetos que tinham sido doados pro projeto, que aparece até no livro tá lá, né? É um livro também inovador que a página é dividida em duas histórias diferentes, tem umas bossas lá de umas coisas que não eram comuns, eram não eram vulgares. Eu gostei muito do projeto né? Saudei a Susane e tal não me lembro de ter tido muito contato com a Karen nesse momento não, mas foi ali que germinou a ideia de história de vida. E veio se transformar nessa fórmula Museu da Pessoa, que não precisa explicar nada. Museu da Pessoa, a gente bota, “museu de histórias de vida” ou algo parecido, mas foi na cabeça da Karen. Isso aí que eu saiba, pode ser que o Zé Santos tenha participado também, não tem essa notícia, mas esse dinamismo da Karen, a Karen é muito dinâmica e muito perspicaz, ela sacou o lance.

P/1 - E como você entrou no projeto?

R - Eu entrei, me lembro de marcos temporais e, vamos dizer assim, de acontecimentos: eu e a Cláudia Leonor formatamos a proposta pro Senac fazer a memória do comércio São Paulo, nós viramos um fim de semana na sede do museu que era na Cardeal Arcoverde, era uma trabalheira, uma papelada, era um negócio assim monumental, mas a gente ficou praticamente o fim de semana inteiro parando pra almoçar e jantar e eu me lembro muito disso, desse momento. Esse projeto é um projeto de 250 mil dólares, que incluía a tomada dos vídeos, a publicação dos vídeos e incluía a confecção de um livro e eu fui o editor do livro. Eu já tava fora do governo de São Paulo, porque eu tinha passado alguns anos no serviço do governo de São Paulo, contratado por carteira assinada, e o Mário Covas ganhou a eleição, acabou com aquela mamata que existia, que era a carteira assinada, era um truque que o Quércia tinha inventado e tinha uma recrutadora de mão de obra chamada Baneser, que era ligado ao Banespa. Então você não fazia concurso pro Governo do Estado, você era contratado pelo Baneser e assinava a carteira, etc. Enfim, aí o Mário Covas veio e acabou com isso, eu fui demitido em boa hora, tava correto, recebi uma indenização pelos anos que eu tinha trabalhado, indenização trabalhista comum, carteira assinada, e aí apareceu essa história do livro. O Roney Cytrynowicz ficou encarregado de pesquisar a parte das coisas e não das pessoas. O tipo de comércio, enfim ele fez uma pesquisa do livro, e eu fiquei com a parte das pessoas, editar as falas das pessoas, transformar 1200 páginas em 120 páginas de texto. Ficou um livro legal, um livro acho que dá pra ler até hoje, né? Eu não me aventurei a fazer isso, mas eu acredito que dê, porque as histórias são fantásticas. E aí, vez em quando tinha uma gravação, a gente foi almoçar uma vez num restaurante chinês que tinha aqui perto, aqui perto não, era perto da rua Cardeal Arcoverde, era no primeiro quarteirão da Mourato Coelho, depois da Rua dos Pinheiros, Massa Chinesa, tinha uma garçonete que falava um português bizarro. Quando acabou o almoço, um olhou pra cara do outro, era um sábado. “Pô, vamos levar ela pra dar depoimento”. E aí, levamos. E foi um depoimento ótimo, eu não sei se tá em algum lugar. Eu não lembro o nome dela, nunca vou lembrar. Tinha um restaurante japonês na mesma Mourato Coelho, um pouco adiante, que se chamava Gio, e o José Santos dizia que era sagração da primavera dourada ou alguma coisa e era simplesmente o seguinte: o dono do restaurante chamava Sérgio. Sér-“GIO”, tinham essas brincadeiras. Outra vez a gente tava na praça Vilaboim almoçando, saímos e tinha uns garotinhos flanelinhas da Zona Leste que tavam lá se defendendo. “Vamos levar os garotos pra dar depoimento”. Trouxemos garotos. Eu acho que já era aqui. Não era aqui ainda, era ainda na Cardeal Arcoverde. O primeiro endereço do museu foi na Barão de Itapetininga, era um edifício antigo, era o que dava pra pagar, né? E a Barão de Itapetininga já tinha sido vítima de uma escolha estratégica equivocada da prefeitura, do Olavo Setúbal, que era transformar todas as ruas daquele miolo ali, em rua de pedestre. O que fez com que todos os profissionais que iam de carro até a porta do escritório tivessem que parar o carro em outro lugar e andando em meio a uma chuva de trombadinhas que não paravam nem com a polícia. O carro da polícia estava parado a vinte metros e tinha um cara assaltando aqui, eu vi isso lá na Barão de Itapetininga, eu falei “isso não vai dar certo”, não deu certo mesmo, continua bagunça ferrada com um choque de cultura, que como aqui é tudo segregado, aqui é muito mais segregado até do que no Rio, que também é segregado, mas tem favela na Zona Sul. Aqui não, aqui cê tem as quebradas e as favelas, tem favela na Vila Mariana também, é pequena, mas tem. Enfim, tem uma favela aqui no bairro que se chama Mangue. Onde nasceu e cresceu o Gegê do Mangue, que foi figura de proa do PCC, o mangue fica na rua Fradique Coutinho, entre a Fradique e o que seria a continuação da Fidalga, pra cima lá. Enfim, e aí foram acontecendo também eventos, eventos em que se discutia a questão da história oral com o Paul Thompson, com um cara da Universidade de Indiana que eu esqueci o nome dele.

P/1 - O Tom?

R - Tom. Eu dei uma palestra e o Tom tava na plateia. A palestra no Museu de Arte Moderna, lá no Ibirapuera. E eu falei de uma coisa fantástica, que era o seguinte, era um livro em que o cara falava, eu tinha visto um programa de televisão que o cara

dizia que o abridor de lata tinha sido inventado muitos anos depois da lata de alimentos, essa ideia do programa foi tirada de um livro, dum sujeito chamado Petroski, o livro chamado “The evolution of useful things”, esse livro já foi traduzido em português, eu não me lembro qual é o título em português, e ele descrevia como é que surgiu o clipe de papel, o garfo, e tinha um capítulo chamado “The can before the opening”, uma coisa assim, que ele dizia que no início a lata era aberta a facadas, a tiro, espada, até o dia que alguém inventou uma alavanca com a lâmina, e aí eu falei disso, a respeito de como a internet, a informática é retrógrada, ela é atrasada, né? Os computadores são burros, você pra fechar o celular, desligar o celular, você tem que botar o PIN, se não ele não desliga. Não conseguiram resolver. Isso já existia há 40 anos, há 30 anos, e não conseguem resolver. Mas nós todos éramos aficionados de internet, então a gente pensava muito como é que a gente ia trabalhar com isso. Durante algum tempo, eu participei aqui como a pessoa responsável pelo site, eu chamei uma pessoa chamada Regina Candiani, que eu até indiquei com uma pessoa que deve ser ouvida porque ela passou anos aqui editando o site do museu. Teve uma época que a gente tava chegando a uma solução interessante a meu ver, provavelmente a Karen discorda disso, e a Karen conheceu um grupo de caras descoladíssimos que ficavam numa praia do Rio Grande do Norte, Praia da Pipa se eu não me engano, “os caras são máximo, descolados!”. Eu falei “Silicon Snake Oil”, eu falei “tão vendendo óleo de cobra pra curar todas as doenças”, entendeu? Mas não adiantava. Aí foi uma revolução. Em suma, o site demorou muito pra adquirir uma dinâmica, é contraditório, né? Mas na história humana os pioneiros às vezes ficam pra trás. Portugal foi pioneiro dos descobrimentos e ficou pra trás, esse caso se repete em muitas circunstâncias. Então quando a gente criou o Observatório da Imprensa, em 96, na primeira edição já tinha “mande seu comentário", o que exigia mediação, o que exigia retaguarda, que o museu não tinha. Então o Museu passou anos a fio sem dar ao internauta a possibilidade de responder, de reagir, de fazer alguma coisa. Agora tem, né? Agora “publique sua própria história” e tal. Tem que tem que dar porque aí que você vai interagir, a famosa interação vai se dar nesse plano e as possibilidades são muito amplas, né? Na verdade, o museu não andou muito por essa trilha não, ele andou mais pela trilha institucional, os patrocínios e, ora o governo, ora uma empresa privada ou são várias empresas, é um problema com o qual ele se defronta até hoje. É um problema de fundação mesmo, é difícil, uma coisa nova você convencer as pessoas. Por isso, a gente chegou a pensar em botar uma cabine no shopping e dizer “vai vender, vai custar, sei lá, 80 reais”. Tira quanto custa a fita, tira quanto custa a equipe da cabine, não sei o que, vai sobrar tanto, mas não foi adiante.

P/1 - Nesse início do museu era muito pautado por esses projetos, como você falou depois, tem um diversificação, você falou bastante do Memórias do Comércio, o que você acha desses projetos em perspectiva de dificuldade, de aprendizado? No Memórias do Comércio cê falou que trabalhou bastante na publicação, na concepção, o que cê acha que deu certo nesses primeiros projetos?

R - Não, eu acho que esse projeto deu muito certo. Do que eu pude ver, né? Eu vi várias gravações, eu não participei de nenhuma gravação, de nenhuma tomada de depoimento, eu recebi tudo transcrito, porque quando houve a tomada dos depoimentos, eu não podia nem trabalhar profissionalmente com o museu porque ainda tava vinculado ao Governo do Estado, só em 95 que eu fiquei desvinculado, e esse livro foi publicado foi feito e publicado em 95. Eu me lembro de uma coisa curiosa, a Karen fazia muita exigência. E o pior, é que ela tinha razão. Eu entregava uma parte do texto ela dizia assim “mas é isso aqui assim assado?”, “tá bom, vou fazer de novo. Peraí, vou refazer”, e ela tinha razão. Realmente ela tem um equipamento privilegiado. Nós não podemos contornar isso aí e dizer que não, porque não pode dizer, não é a qualidade das pessoas, é a validade do projeto, mas tem a qualidade das pessoas também. Pessoas fizeram muita coisa, várias pessoas em vários momentos, a Márcia Ruiz foi importante, a Claudia Leonor, o Zé Santos muito importante.

P/1 - Falando das pessoas do museu, isso é um ponto bem importante aqui. Dá uma situada nesse começo do museu, nesses primeiros anos, primeiros projetos, quem era quem, quem fazia o quê?

R - Olha, tinha um ar de assembleia estudantil. O museu não tinha uma hierarquia muito amarrada, era tipo, “vamos votar”, quase “vamos votar”, não chegou a ter “vamos votar”, não houve isso, mas era como se fosse, mas não podia ser assim, você não estrutura uma organização desse jeito, a não ser que seja uma organização desse feitio mesmo, um diretório acadêmico, um sindicato, aí é outra coisa, mas não pode ser, entendeu? Então havia um pouco de desacerto entre essas expectativas de uma assembleia livre e todo mundo fala, sempre todo mundo pôde falar isso é evidente, entendeu? Mas alguém tinha que tomar uma decisão em algum momento e dizer, “não, vai ser feito isso assim assado”, isso era fundamental e continua sendo igualzinho, porque é da natureza mesmo esse tipo de organização que envolve captação de recurso, pagamento de salário, pagamento de freela, tudo isso daí exige uma estrutura, essa estrutura tem que ser dirigida, ela não pode ser espontânea, se não vira… já tinha acabado há muito tempo.

P/1- Mas nesse início, teve um grupo principal ali que tocava as atividades no início. Quem fazia o que mais ou menos ou era mais distribuído mesmo?