P/1 – Bom dia, Pacu.

R – Bom dia!

P/1 – Gostaria que você me dissesse o seu nome completo, a data e local do seu nascimento.

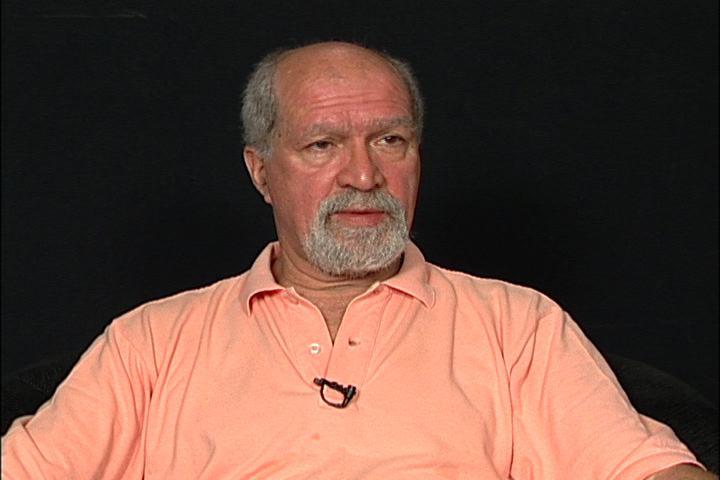

R – Meu nome é Devancyr Aparecido Romão. Nasci em 24 de abril de 1947 em São Paulo, na Lapa de Baixo.

P/1 – Por que esse apelido, Pacu?

R – Recebi esse apelido, Pacu, quando fui fazer a faculdade de Agronomia em Botucatu. Naquela época havia um trote que chegava a ser violento: queriam cortar meu cabelo. E eu estava em crise num namoro com uma chinesa com quem fiz o cursinho. Na vontade de continuar em São Paulo, também me inscrevi na faculdade de Geologia. Na época não existia cursinho unificado e como em Botucatu eu havia passado, fui reservar a vaga.

Havia uma tradição de que quem fosse à faculdade com o cabelo cortado que não [fosse] pelos veteranos da Geologia, eles cortavam as sobrancelhas e os cílios. Eu falei: “Não posso correr este risco.” Estava apaixonado, em crise, imagina com cílios e sobrancelhas cortadas. Cheguei para o veterano que queria cortar meu cabelo e falei: “Olha, por enquanto não. Só quando eu confirmar a minha matrícula, aí tudo bem você cortar meu cabelo. Agora não vai cortar, não!” E ele insistia muito, queria cortar meu cabelo. Eu me afastei, abri os braços e acabei dando um tapa na cara desse veterano. Teve a turma do deixa disso e eu vim embora para São Paulo. Esperei sair o resultado da Geologia e não passei. Voltei para Botucatu para confirmar minha vaga, triste e macambúzio. Os veteranos: “Ô bicho, você vai [se] chamar Crespinho!” Meu cabelo era crespo [por causa] da minha origem afro, tinha cabelo bem pixaim. Aquele veterano que quis cortar meu cabelo da primeira vez chegou: “Crespinho não, esse bicho vai chamar Pacu. É um peixe difícil de pegar, mas agora eu peguei. Vem cá, bicho, vem!” E cortou meu cabelo. Desde 1967, então, esse apelido ficou. Meu nome não é muito...

Continuar leituraP/1 – Bom dia, Pacu.

R – Bom dia!

P/1 – Gostaria que você me dissesse o seu nome completo, a data e local do seu nascimento.

R – Meu nome é Devancyr Aparecido Romão. Nasci em 24 de abril de 1947 em São Paulo, na Lapa de Baixo.

P/1 – Por que esse apelido, Pacu?

R – Recebi esse apelido, Pacu, quando fui fazer a faculdade de Agronomia em Botucatu. Naquela época havia um trote que chegava a ser violento: queriam cortar meu cabelo. E eu estava em crise num namoro com uma chinesa com quem fiz o cursinho. Na vontade de continuar em São Paulo, também me inscrevi na faculdade de Geologia. Na época não existia cursinho unificado e como em Botucatu eu havia passado, fui reservar a vaga.

Havia uma tradição de que quem fosse à faculdade com o cabelo cortado que não [fosse] pelos veteranos da Geologia, eles cortavam as sobrancelhas e os cílios. Eu falei: “Não posso correr este risco.” Estava apaixonado, em crise, imagina com cílios e sobrancelhas cortadas. Cheguei para o veterano que queria cortar meu cabelo e falei: “Olha, por enquanto não. Só quando eu confirmar a minha matrícula, aí tudo bem você cortar meu cabelo. Agora não vai cortar, não!” E ele insistia muito, queria cortar meu cabelo. Eu me afastei, abri os braços e acabei dando um tapa na cara desse veterano. Teve a turma do deixa disso e eu vim embora para São Paulo. Esperei sair o resultado da Geologia e não passei. Voltei para Botucatu para confirmar minha vaga, triste e macambúzio. Os veteranos: “Ô bicho, você vai [se] chamar Crespinho!” Meu cabelo era crespo [por causa] da minha origem afro, tinha cabelo bem pixaim. Aquele veterano que quis cortar meu cabelo da primeira vez chegou: “Crespinho não, esse bicho vai chamar Pacu. É um peixe difícil de pegar, mas agora eu peguei. Vem cá, bicho, vem!” E cortou meu cabelo. Desde 1967, então, esse apelido ficou. Meu nome não é muito comum e ficou Pacu.

P/1 – Pacu, me fala um pouquinho dos seus pais. Quem era o seu pai? Quem era a sua mãe?

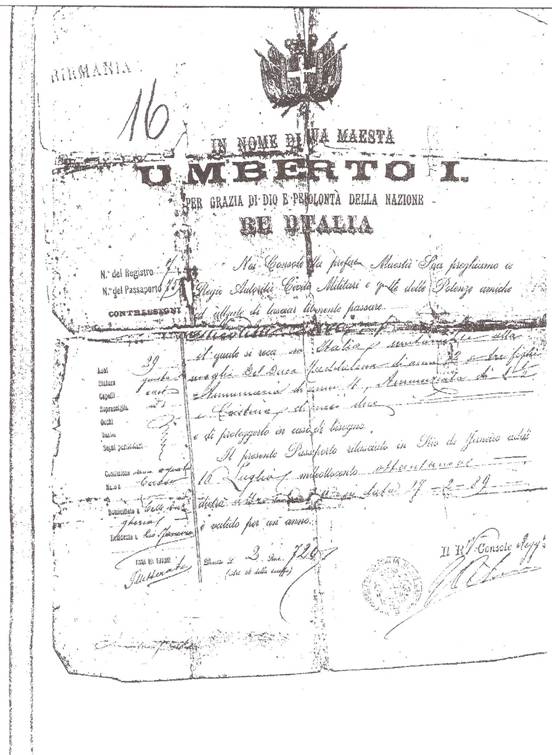

R – Meu pai e minha mãe trabalhavam na roça ainda no período do colonato. Meu pai trabalhava na fazenda de café; minha mãe não trabalhava exatamente na roça, mas em uma casa de família. Moravam em Campinas. Quando eles se casaram, meu pai foi para Jundiaí trabalhar no frigorífico, acho que era Frigorífico Armour, de foguista, alimentador de forno. De lá ele veio para São Paulo e veio trabalhar na Fábrica de Aço Tupi. Trabalhou por muitos anos, até se aposentar.

Quando eu tinha uns três, quatro anos, minha mãe entrou na prefeitura trabalhando como servente. Depois ela conseguiu se transferir para a biblioteca, virou auxiliar de biblioteca e se aposentou como auxiliar de biblioteca. Meu pai, aposentado, vendia bilhete, fazia jogo do bicho. Hoje, com quase 88 anos, está aposentado, fica em casa.

P/1 – Pacu, você sabe como seus pais se conheceram?

R – Eles moravam em fazendas diferentes e nesses encontros, eu não lembro se era um baile ou uma festa, meu pai conheceu minha mãe. Ele sempre pegava o cavalo e ia visitá-la. E começaram a namorar.

P/1 – Quantos filhos seus pais tiveram?

R – Cinco filhos.

P/1 – Você é...

R – Eu sou o caçula, o mais novo. Tenho uma irmã mais velha, depois todos irmãos, com d: Darcy, Devanir, Dirceu, Décio e eu, Devancyr.

P/1 – Pacu, o que você se lembra da sua infância?

R – Eu me lembro que minha infância foi muito, muito legal! Eu peguei um período que na cidade de São Paulo os parques infantis eram muito bons, tinha variedade de ensino. Nós tínhamos aula de música, de trabalhos manuais, jogávamos bola todo dia, tinha piscina. Lá na Lapa de Baixo eu fiquei nesse parque infantil dos quatro aos onze anos de idade. Até os sete anos eu ia dois períodos: ia de manhã, ia para casa, almoçava e voltava. Era [a] dois quarteirões de casa. Depois eu ia um período na escola, no primário, que também era bem pertinho, e no outro período no parque infantil. Fui até os onze anos, quando tive um atrito e acabei saindo antes do prazo, que seria [aos] doze anos.

P/1 – Que atrito foi esse?

R – Eu briguei com um menino. Nós tivemos uma confusão e a professora resolveu que eu tinha que copiar cem vezes que eu não iria mais fazer isso. Fiquei revoltado porque eu não tinha culpa e acabei largando a coisa que eu mais gostava. Saí um pouco antes, me neguei a fazer isso, que aliás me custou um problema sério na vida. Até hoje eu tenho muita dificuldade de me expressar pela escrita. Depois, fazendo um trabalho terapêutico, percebi que a origem dessa minha dificuldade de escrever veio daí. Foi esse o episódio que me marcou na vida.

A minha infância era uma fartura. Pra vocês terem uma ideia, tinha muito leite. Eu ia para casa buscar vasilha para levar porque sobrava todo dia. Na hora que a gente saía do futebol resfolegando de tanto ter corrido, [com] calor, pegava a fila e tomava leite para matar a sede. Tinha muito leite, goiabada, queijo. Era um período populista, tempo do Adhemar de Barros. A Dona Leonor Mendes de Barros. Gravei isso. Era um período interessante. Depois deteriorou e agora está recuperando de novo com esta prefeita.

P/1 – Como era a Lapa de Baixo? O que você se lembra do bairro? Quais são as memórias, locais?

R – Eu morava bem na ponta da Lapa de Baixo, perto da várzea. Brincava muito na rua, jogava bola, jogava bolinha de gude, taco, era um bairro muito tranquilo. Aliás, é um bairro que até hoje não se desenvolveu, parece que parou no tempo. E por ser perto da várzea tínhamos as cheias. Não era enchente, eram as cheias. Todo ano a várzea, com as chuvas… Vinha a água até perto da ponta da rua. Lembro de andar de barco, de canoa. A gente andava nesse bairro, brincava muito ali. Eu morava numa vila operária que está ali até hoje. A Fábrica de Aço Tupi era ali perto, na Lapa de Baixo. Morávamos ali e era uma coisa bem gostosa! Boa lembrança eu tenho da minha infância!

P/1 – Como era o cotidiano da sua casa?

R – Eu passava o dia inteiro no parque infantil, na escola; em casa era à noite. Minha mãe trabalhava na prefeitura e o pessoal gostava muito de música, era uma coisa impressionante. Tinha música direto. Eu me lembro que era uma casa simples: quarto, sala e cozinha, um banheiro lá no fundo, mas meu pai instalava alto-falante. Eu lembro que a gente ia lá no banheiro e “plec”, só ligar a coisa que ouvia música. Aqueles discos de 78 rotações, tinha muitos. Meu pai gostava muito de música e passou isso para gente.

P/1 – E tinha alguma preferência nessa época, alguma música que você se lembra?

R – Meu pai trouxe a Cascatinha e Inhana, Cauby Peixoto, Ângela Maria. Era esse repertório de música brasileira, eu gostava muito. Depois, já na adolescência, eu comecei a gostar do Elvis, mudou um pouco o gosto, Pat Boone.

P/1 – E como foi o cotidiano escolar?

R – O primário foi tranquilo, depois acabei não conseguindo entrar no ginásio do estado e entrei numa escola particular que [se] chamava Olavo Bilac, uma escola fraca. Na época tinha ginasial comercial, fiz até a terceira série do ginásio nessa escola. Foi quando eu cheguei a repetir o ano, o que mudou minha vida. Eu fui para um colégio do estado na Vila Ipojuca e depois fui fazer o Colégio de Aplicação. Acabei entrando num excelente colégio, na época um dos melhores colégios! Era um envolvimento muito bom, o colégio. A gente, apesar de ser só um período, tinha muitas atividades, além das atividades básicas de Matemática, Português, Física. Tinha aula de Teatro, tinha aula de Música, era um bom colégio! A minha lembrança é que, a partir dessa minha mudança, de ir para o ginásio do estado, fazer o colégio de aplicação, mudou muito. E como eu brinco, estudo até hoje. Tanto que sou aluno da pós-graduação atualmente.

P/1 – Como era o grupo de amigos?

R – Eu sempre tive amigos, desde a infância. É minha característica, eu tenho amigos até hoje do colégio, convivo com eles. Da faculdade... É uma coisa que eu preservei muito. De infância eu encontro pouco, mas da adolescência, do colégio, até hoje eu tenho bastante amigos e a gente se encontra. A gente fez algumas atividades na vida muito parecidas. Na questão política, participar de algumas coisas juntos.

P/1 – Você tocou numa palavra chave: política. Como a política entrou na sua vida?

R – Quando mudei do ginasial comercial e fui para o ginásio do estado - tinha então dezesseis anos - um comunista fez a minha cabeça. Comecei a participar já em 63 do Congresso da União Paulista dos Estudantes Secundários [Upes]. Lá na Lapa, junto com outros colégios, a gente fez a Comunidade Estudantil da Zona Oeste. Nós tínhamos um bloco dentro da Upes, fazendo presença nessa participação. Daí para frente, sempre participando de política.

A partir disso, mudei um pouco o rumo da minha vida. Em 63 eu estava trabalhando na Carrocerias Grassi, uma montadora de carroceria de ônibus. Minha intenção era, ao terminar o ginásio, ser ferramenteiro. Eu trabalhava no escritório, era arquivista lá na empresa, e trabalhava com cardex, que era o estoque das peças. Tinha sempre que ir até o almoxarifado e via o ferramenteiro, que estava com seu jaleco limpinho, tranquilo, O maior salário da fábrica. Eu falei: “É isso aí que eu vou ser!” Ele tinha o salário maior, inclusive, que o do gerente da parte administrativa. Falei: “Vou fazer isso!” Mas foi quando eu comecei a participar mais de política que eu resolvi: “Não, tsc-tsc! Vou fazer faculdade. Vou fazer científico para poder fazer faculdade.” Mudou meu rumo e eu comecei a participar, então, de política. A partir desse período resolvi fazer faculdade, que foi o começo da minha militância política.

P/1 – Você falou em comunismo. O que lhe chamou a atenção quando foram expostas as ideias para você?

R – A origem do meu engajamento político tem a ver com meu pai, que sempre foi um batalhador pelos direitos dele. Um metalúrgico que brigava sempre pelas causas dele, de reivindicação, dos direitos dele, de insalubridade. Isso me marcou muito. Quando meu pai se aposentou, a gente tinha visto um sujeito que trabalhava como ele trabalhava. Ele era foguista, como já falei, e de duas em duas horas ele pegava o macacão dele e torcia. O salário dele, depois de aposentado, era muito baixo e eu não achava justo isso. Tive a máxima: quem trabalha tem que receber o justo pelo seu trabalho. A partir daí fui me engajando no trabalho político.

P/1 – E como isso se refletiu no movimento estudantil? Como era o movimento estudantil na sua época?

R – Eu diria que foi o período mais agitado da época. Eu entrei em Botucatu em 1967, tinha então vinte anos. Imagina: sair de casa, ir morar no interior. Chegamos lá e logo no meio do ano houve uma greve para reivindicar melhores condições para a escola. Era uma escola isolada, hoje faz parte da Unesp [Universidade Estadual Paulista], que veio a ser constituída depois; na época eram várias faculdades isoladas. Nesse período fizemos uma greve que chamou-se “Operação Andarilho”. Nós, mais ou menos seiscentos alunos, saímos de Botucatu e atravessamos várias cidades: Conchas, Tietê, Itu, até Jundiaí. Nós entrávamos na cidade, descia todo mundo. Nós fomos de ônibus, caminhão, carro. Panfletávamos, reivindicando nosso movimento, até chegar em Jundiaí, na [Rodovia] Anhanguera - não tinha ainda a [Rodovia] Castello Branco. Nós viemos em fila indiana da Anhanguera até o Palácio dos Bandeirantes. O prefeito na época era contrário ao governador e a polícia não deixou a gente ficar no Palácio dos Bandeirantes. Nós ficamos muitos dias acampados no Ibirapuera. Participei ativamente e no final do ano me convidaram para participar da Ação Popular. A partir daí eu entrei como militante da Ação Popular, depois chamada Ação Popular Marxista-Leninista, e fiquei nela até nós fecharmos a organização e entrarmos todos para o Partido dos Trabalhadores, quando, sob a liderança do Geraldo Siqueira, entramos na fundação do Partido dos Trabalhadores.

Em 1967, voltando ao movimento estudantil, por ser uma greve reivindicatória não houve repressão. Houve até uma postura da liderança de não politizar, assim nós não tivemos repressão, porque já estávamos na ditadura. No ano seguinte nós repetimos a greve, ao invés de se chamar “Operação Andarilho” chamou-se “Operação Denúncia”. Montamos umas barracas simbólicas na praça central de Botucatu e no dia seguinte iríamos para São Paulo, mas a polícia foi lá e picotou as barracas todas. Por sorte, o bispo abriu as portas e nós fomos para o seminário. Ficamos lá muitos dias. Quando a polícia abriu a guarda, vimos que não tinha problema, ocupamos a faculdade e lá ficamos, também, [por] um bom tempo.

Eu participei ativamente a partir de 1968. Esse é o meu período de movimento estudantil que está vinculado a uma organização como a Ação Popular, que em Botucatu dominava. Nós tivemos uma disputa política no movimento estudantil, que era Ação Popular de um lado e ALN [Ação Libertadora Nacional] de outro. Eram os dois grandes grupos em São Paulo, que pelejavam. Eu fiquei ali militando: 68, 69, 70... Acabei participando da organização mesmo depois de formado. Vim para São Paulo por conta de estar participando por orientação, ordem da própria organização, e continuei a militância por muitos anos.

P/1 – A partir de 68 como a militância ficou? Ela ficou muito complicada? Como vocês sobreviviam dentro do movimento estudantil?

R – Em Botucatu era uma coisa bem interessante porque a gente conseguiu formar um grupo que tinha uma integração muito grande na escola, onde a gente conseguia, por exemplo, criar em cada sala de aula um representante. Tinha um conselho de representantes que se reunia e a gente conseguiu fazer muitos trabalhos bem organizados. E a gente participava, eu participava, das ações do Movimento Estudantil, seja passeatas, indo para São Paulo - ia muito para a Maria Antônia ou no Crusp [Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo].

Eu confesso que foi bastante ativa a nossa participação. Para você ter uma ideia, em 1968 cheguei a ir, inclusive, ao congresso de Ibiúna, fomos presos. Tinha o interior de São Paulo, eu participava por conta da organização. Eu ia muito para as isoladas, que depois vieram a se constituir na Unesp, que era [em] Marília, Araraquara. Acho que era o Guedes - se não estou confundindo - acho que ele era o presidente de 1966 e o segurança do Congresso não queria deixar ele passar porque ele não era delegado. Eu me lembro do cara levantar o revólver, fiquei bem impressionado. Apesar da gente, na concepção política, falar da luta armada, da guerra prolongada, eu não tinha essa vivência das armas. E lembro que foi um atrito para o companheiro passar para ir pro Congresso. Chegamos no Congresso de Ibiúna, estava meio chovendo, a kombi não conseguia subir, tivemos que amassar muito barro para chegar lá no local do Congresso.

Lembro que eu viajava muito para condução da política traçada [pela] UNE [União Nacional dos Estudantes]. Em 1968 para 1969 a UNE tinha as executivas profissionais, por exemplo, tinha o Diretório Central dos Estudantes de Agronomia do Brasil, DCEAB, eu era o presidente. Circulava em alguns lugares, inclusive para outras escolas de outros estados. Era um agito bastante intenso, bem legal.

P/1 – Pacu, você se lembra do clima do Congresso de Ibiúna? Tem alguma coisa na sua memória?

R – Ah, tenho bem presente! Para você ter uma ideia, no Congresso de Ibiúna tinha uma disputa muito grande entre a AP [Ação Popular] e a ALN. Nós tínhamos maioria no Brasil, mas em São Paulo quem comandava era a ALN. O atual Ministro da Casa Civil, José Dirceu, era o presidente da UEE [União Estadual dos Estudantes] de São Paulo. Tinha esse embate muito grande.

Decidiu-se que o congresso devia ser feito em Ibiúna porque se avaliou que não teria condições de fazer no Crusp, seria invadido. No fim resolveram fazer em Ibiúna; na minha avaliação, meio que um preparo pela tendência da ALN de coisas do campo, em condições bem adversas. Eu lembro que vim de Botucatu. O primeiro ponto: a gente se encontrava lá na PUC [Pontifícia Universidade Católica] na [Rua] Monte Alegre, de lá tinha um carro que nos levava até aquilo que a gente chamava de “Aparelho Um”. O “Aparelho Um” era numa estrada, que todo mundo tinha que ter cuidado para não descobrir onde era. Eu sei que de noite nos deixaram numa fazenda, num sítio, ou sei lá, ao ar livre, não tinha nenhuma construção. De lá veio uma kombi e pegou a gente para um “Aparelho Dois”. E nesse dia teve uma coisa que me impressionou muito: houve um atrito dentro dessa casa porque tinha o pessoal que viria buscar a gente para ir pro local definitivo do Congresso. E tinha um ex-presidente da UNE. Fizeram uma escadaria natural, cobriram de plástico e ninguém podia pisar no plástico porque era onde iam ser feitas as plenárias. Eu cheguei num dia, no dia seguinte teve uma votação de credencial, quem tinha direito a poder votar, não votar. Lembro que teve uma discussão muito grande sobre se o pessoal do Mackenzie iria poder votar ou não - o Mackenzie era dominado pelo pessoal de direita, o Centro Acadêmico inclusive, mas tinha uma esquerda lá dentro, e dessa esquerda que foi tirado o delegado. Ali eu percebi que a gente, da AP, iria ganhar o Congresso porque já tínhamos o comando da UNE, que era o Travassos. Pela votação nós vimos que iríamos ganhar o Congresso, que seria o nosso candidato que era o Jean Marc… Acho que era o Jean Marc von [der] Weid, um rapaz da Química do Rio de Janeiro.

Logo pela manhã, depois dessa votação que eu participei, chegou a passar um segurança e lembro que eu estava sentado ali na plenária. Estávamos nos preparando porque ia começar a plenária. Alguém fala: “Pessoal, calma, hein? Muita calma! A polícia está aí!” (risos) “Pow-pow”, pipocaram alguns tiros, eu fiquei muito nervoso! Vieram lá, fizeram uma fila indiana e levaram todo mundo. Ônibus, caminhão. Nos trouxeram para cidade, fomos todos fichados no Dops [Departamento de Ordem Política e Social], fomos para penitenciária e ficamos alguns dias lá.

P/1 – E como foi essa passagem pela penitenciária?

R – Era um período onde ainda não tinha chegado a repressão ao movimento estudantil. A repressão foi forte em 1964. Em 1968, para você ter uma ideia, quando estávamos na penitenciária – porque caiu antes de ter a eleição, de ter a votação - nós ganhamos um andar na penitenciária e conseguimos que as celas ficassem abertas, não ficaram trancadas. Então as tendências já se reuniram por celas. (risos) E houve o encaminhamento do Congresso, como a gente ia fazer lá fora. Nem parecia que nós estávamos numa ditadura, nós continuávamos e iríamos fazer a revolução. Um movimento estudantil muito ativo.

Foram presos quase mil estudantes e as bancadas foram mandadas para Minas, Paraná, Bahia. O pessoal de Minas, por exemplo, conseguiu pular o ônibus e não ficar preso, quando chegou lá não tinha quase ninguém no ônibus para prender. Nós aqui de São Paulo, por exemplo, éramos duzentos e tantos na bancada. Nós, os chamados “de base”, foram soltos coisa de dez dias depois, mais ou menos. Depois ficaram 22 durante mais tempo. Ficaram nove por um bom tempo, chegaram a ir para um forte, aqui perto de Santos, Guarujá, não lembro direito o nome, mas é um forte militar onde ficaram presos os nove. Depois ficaram quatro presos: o Travassos, o Zé Dirceu, o Wladimir Palmeiras e o Ribas, que era o presidente da Upes. O Zé, o Wladimir e o Travassos foram soltos por sequestro e o Ribas, coitado, ficou lá mofando na cadeia. Ele tinha sido preso, aliás, num episódio [em] que eu participei e tive a sorte de não ser preso. Foi um episódio em 7 de setembro. Nós íamos fazer uma panfletagem no desfile militar e juntamos uns dezoito casais, mais ou menos, entre nós e secundaristas. Eu vim de Botucatu, nos encontramos na [Rua] Maria Antônia, bolamos, fizemos uma estratégia de como iríamos fazer a panfletagem. A gente sonhava que iria fazer uma panfletagem entrando em alguns prédios. A ideia era molhar os panfletos com álcool, descer correndo, depois o vento secaria [o álcool] e os panfletos cairiam na cabeça [das pessoas], bem em cima do desfile militar. A gente sonhou isso, só que ao chegar na avenida, estava eu com uma secundarista, me lembro dela, e ela diz: “Olha lá o _____ sendo preso!” Era um outro secundarista sendo preso do outro lado da rua. Os dois da frente também estavam sendo presos. Vi que a barra pesou e falei: “Desce, abaixa essa mão! Vamos embora que a coisa está feia aqui! Na primeira esquina entra no bar, vai no banheiro, deixa esse pacote e vamos embora!” Voltamos para a Maria Antônia e fizemos um balanço: umas oito pessoas não tinham sido presas, o resto tinha sido preso.

A ironia é que eu encontrei com um amigo meu do Colégio de Aplicação, ele estava fazendo a FAU [Faculdade de Arquitetura e Urbanismo] aqui em São Paulo e eu acabei indo com ele. Ele gostava de ver, de pegar coisas antigas. Chegava a ir em obras, em demolição para pegar fechadura, maçanetas, ele gostava muito disso. E nós, ao passarmos pelo cemitério da Doutor Arnaldo - nós tínhamos tomado uma cervejinha ali no Chico Hambúrguer -, passamos no cemitério e ele fala assim: “Olha Devancyr - ainda não me chamavam de Pacu - Devancyr, olha só! Que cadeado bonito! Vamos pegar esse cadeado, vamos?” Aí [e]e] foi lá para pegar o cadeado. Na hora que o cara “tuc!”, tinha um guarda noturno atrás e prendeu a gente. Eu não fui preso panfletando mas acabei sendo preso roubando cadeado de cemitério. (risos) O guarda noturno nos jogou no necrotério, veio a polícia, pegou a gente, jogou a gente no camburão, tacaram lá na Lapa, da Lapa pegaram de novo, tacaram de novo no camburão, vim a ser preso no Tiradentes, com uma vergonha danada. Imagina um militante sendo preso [como] ladrão de cadeado. Mas essa é a realidade! Delegado com os braços: “Cadê as picadas?” A gente tremia… Imagina! (risos) ___________ Tinha nada disso! O cara, também! Sou louco, que é que é, roubar cadeado? A nossa sorte é que ficamos, eu e o Roberto, numa cela sozinhos. A cela [era] de cimento, com aquela latrina fedida. Uma hora eu estava na grade, na janelinha para pegar um pouco de ar, vejo os companheiros da panfletagem todos sendo soltos, e eu preso lá, como ladrão. No domingo a gente conseguiu jogar um bilhetinho para os visitantes que estavam indo visitar os presos e na segunda-feira, [ao] meio-dia, o pai do Roberto foi lá com o advogado e tirou a gente.

Essa foi a minha primeira prisão. (risos) A segunda foi a de Ibiúna.

P/1 – Pacu, como era o relacionamento da AP com as outras tendências?

R – Tinha uma briga muito forte. Brigávamos muito, principalmente com a ALN, havia um sectarismo muito grande. Eu lembro que vim numa reunião na Maria Antônia, comecei a defender uma posição e recebi um bilhetinho da companheira assim, a Socorrinho: “Seu filho da puta! Essa posição é deles! Do Zé Dirceu!” (risos) Era nesse nível de sectarismo, não podia nem vacilar! O pessoal chegava a não se cumprimentar. Eu lembro pois tinha amigos que eram do cursinho. Isso por muitos anos, o embate era mais forte entre nós do que com a direita.

P/1 – Praticamente todo mundo foi para o PT [Partido dos Trabalhadores], como foi isso? Como é que você acompanhou o processo de abertura, ou seja, o processo de formação do PT?

R – Na AP, em 1978, a organização decidiu participar do parlamento burguês. Foi quando foi lançado o Geraldo Siqueira. Tínhamos um slogan forte: “Vote contra o Governo!”, fizemos uma campanha lindíssima. Tínhamos o movimento estudantil; trabalhos em alguns bairros, mas o forte mesmo era o movimento estudantil. Nós conseguimos fazer um trabalho de mil bocas-de-urna e eu sempre trabalhei vinculado ao Geraldinho. Em 1979 estava-se discutindo a questão da formação de novos partidos no nosso grupo, que ficou bem diminuto...

Vou fazer flashback: em 1972 a AP rachou. A grande maioria da Ação Popular foi para o PCdoB [Partido Comunista do Brasil] e nós ficamos chamados AP Socialista. Dois dirigentes do comitê central mais um grupo de militantes ficou na AP Socialista. É essa AP, esse pedaço da Ação Popular, que vai depois dar término no PT. Uma coisa interessante é que em 1972 houve uma chacina na Lapa onde mataram os dirigentes do PCdoB e o pessoal da AP virou dirigente do PCdoB. O atual presidente do PCdoB, o Renato Rabelo, é oriundo da AP, assumiu quando morreu o Amazonas. Esse pessoal foi para o PCdoB e nós não, porque não concordávamos, como não concordo até hoje, com a visão do PCdoB. Em 1979 começamos a discutir quando começaram os movimentos sindicalistas e, nós, esse grupo, decidiu então entrar na AP, embora um pedaço desse mesmo grupo também tenha rachado e ido para o PMDB [Partido do Movimento Democrático Brasileiro]. O nosso grupo, então sob a liderança do Geraldo Siqueira – que foi o primeiro deputado estadual a entrar no PT – participou da fundação do Partido dos Trabalhadores e está lá até hoje.

P/1 – O período das movimentações ali no ABC, dos metalúrgicos, você ainda permanecia no movimento estudantil ou você já estava desenvolvendo alguma coisa na sua área?

R – O que eu participei nesse período foi por conta da candidatura do Geraldo Siqueira. Eu trabalhava junto à ação parlamentar dele. Ele tinha um apoio muito grande dos movimentos sociais. Foi, aliás, a primeira vez que eu conheci pessoalmente o Lula, em 1978. Nós estávamos no comício em São Bernardo, lembro que a gente estava num bar esperando. Chegou o Lula, brincou com o Geraldinho: “Ô Geraldinho! Esse aqui que é o burguesinho que defende o proletariado?” E o Geraldinho: “Mas eu sou bancário!” “Ah, bancário é...” Ironizou porque verdadeiramente na esquerda tem essa coisa dos revolucionários serem sempre ligados diretamente à produção, mas logo o Lula falou: “Ô, vamos lá! É meu aniversário hoje, vamos comer uma pizza lá em cima!” Nós fomos e essa foi a primeira vez que eu vi o Lula.

Eu sou da geração 67. Isso foi com o pessoal da Refazenda, o pessoal da geração 77, então a minha convivência [era] com esse pessoal do movimento estudantil, mas já sempre procurando fazer a questão da política mais geral, participação nos trabalhos contra a ditadura. Eu sempre estive ali com o pessoal participando, ajudando em algum ponto, alguma parte. Do movimento estudantil eu já não participava, mas eu tive esse sobrepasso dez anos depois com a molecada. Lembro que quando a organização decidiu que o Geraldinho... Eu falei: “Mas esse moleque vai ser candidato nosso? Não tem uma pessoa mais velha, mas engajada?” [O grupo] falou: “Ele é um grande agitador, um companheiro combativo”. Foi então que eu fiquei amigo do Geraldinho, depois cheguei a ajudá-lo nas quatro campanhas que ele participou: a de 1978, a de 1982, a de 1986 e a de 1990. Duas vitoriosas e duas que ele acabou perdendo. A de 1990 ele quase conseguiu se eleger, foi quando foi lançada a estrela verde. Ele trabalhava essa questão ambiental e a gente participava junto com ele.

A minha participação foi sempre ligada, até que veio o Partido dos Trabalhadores. Comecei a participar não só da coisa mais geral, mas também já engajada com minha especialização. Eu comecei a mexer com essa área do abastecimento, com a questão da segurança alimentar. A gente ganhou algumas prefeituras, passou a estabelecer políticas na área do abastecimento e comecei a trabalhar diretamente nesse assunto no Partido.

P/1 – Pacu, você começou efetivamente a atuar em 1967. Dez anos depois, em 1977, o processo de abertura, você sentia muita diferença do pessoal que estava entrando no movimento, que estava fazendo o movimento para a retomada do espaço, mesmo, aqui no Brasil, para retirar os militares do poder?

R – O Golpe de 1964 atingiu, principalmente, o movimento sindical. A minha geração teve um papel importante porque o movimento político, o movimento social, estava bem amarrado, quer dizer, bem reprimido. O movimento estudantil teve uma importância muito grande. Em 1977 você já começa a ter outros setores da sociedade e a participação do movimento estudantil não é tão forte como a da geração 68. Mas ainda, eu diria que há participação de qualidade nesse período da geração 77, o pessoal da Refazenda, mas tinha outras tendências, a Libelu [Liberdade e Luta]. E tinha o pessoal que a gente chamava dos floquistas, da ALN, da VAR-Palmares, esses já tinham praticamente sido dizimados pela repressão, já não tinham tanta importância. Ao passar dos anos, você vai percebendo que vai tendo um processo, os efeitos da repressão vão alienando a juventude, o movimento estudantil vai ficando cada vez com menos presença na sociedade, a participação deles cai bastante. É isso que a gente vai sentindo, então vai mudando a qualidade. Mas aí fica difícil de avaliar porque você começa a ter expressão de outros setores da sociedade. Na década de 1980 você começa a ter a formação dos novos partidos e o papel do movimento estudantil vai diminuindo bastante; o nível de participação, realmente, cai muito. Eu tenho convivido na escola. Fui fazer mestrado, tô ainda fazendo doutorado, convivo ali na escola e vejo que, realmente, a participação é bem declinante.

P/1 – Você falou agora uma coisa e a gente retoma aqui: o que o levou a escolher essa profissão?

R -- Acho que foi influência de casa. Meus pais eram colonos, viviam no campo. Eu acredito que seja isso porque eu sou bem urbano, nasci aqui em São Paulo, mas a temática rural sempre foi muito presente em casa, da vida que meus pais contavam, da história deles no campo. Meus avós, porque eu peguei a infância, eu ia muito a Campinas. Quando eu fiz o Colégio de Aplicação fiquei um ano fazendo testes, testes até bem feitos, e deram três disciplinas, três carreiras para escolher: Física, Matemática ou Agronomia. Eu acabei indo para Agronomia, acho que teve muita influência a origem dos meus pais, o imaginário em casa tinha muito isso. Mas eu lembro que depois a minha vivência prática de campo, mesmo na escola, porque eu era muito militante. Eu ia pouco e faltava muito nas aulas. Logo me formei e vim para São Paulo, vim trabalhar na Secretaria de Agricultura, com economia agrícola. Eu brinco que eu sou um agrônomo de asfalto: mexo com a parte temática, mas do ponto de vista da economia agrícola, então é pouco típico agrônomo, de mexer com terra, com a plantação. Para você ter uma ideia, eu plantei uma árvore há alguns anos atrás num trabalho que eu faço no Vale do Ribeira e foi a primeira vez que eu plantei alguma coisa. (risos) Embora eu tenha formação, não mexo mais com a parte da economia agrícola, sou mestre em Economia. Trabalho num lugar que chama Instituto de Economia Agrícola, cheio de agrônomos e economistas, mas voltado para o lado mais urbano.

P/1 – Pacu, além da militância política que já gera uma adrenalina bastante forte, como que vocês descarregavam isso? Qual era a forma de se divertir e esquecer um pouco a própria condição do Brasil?

R – Seja de origem de casa, seja de viver com os agrônomos, a gente tomava muita cachaça, fazia muita festa! Sempre que dava a gente estava fazendo festa. Seja quando estava em Botucatu, [seja] quando eu vim para São Paulo. Mesmo com esse clima pesado. Porque a gente teve muita repressão, muitos companheiros muito próximos a mim foram presos, sumiram, nunca mais apareceram. A queda da AP de 1973 foi muito forte. Em 1971 também teve... Mas a gente se divertia.

Essa convivência é uma coisa interessante. Essas duas greves de Botucatu: a de 1967 e 1968 criam um grupo muito grande de convivência muito forte, de pessoas com quem a gente se encontra até hoje, então foi um lugar especial, privilegiado nesse sentido. Bem no começo, no primeiro, segundo ano da escola, depois continuamos até eu, por muitos anos, ir direto lá com o grupo de amigos, que viraram professores na escola. Tinha uma convivência bem legal mesmo, tenho uma boa lembrança disso até hoje.

P/2 – Nessa fase que você frequentou a faculdade qual era a presença dos seus pais? Você ia pro movimento estudantil, para faculdade, para as festas. O que seus pais achavam dessa movimentação toda?

R – Eu tive um apoio muito grande dos meus pais, em particular da minha mãe. Ela adorava que eu estudasse. O sonho dela era que os filhos dela estudassem e nenhum dos meus irmãos quis saber de fazer faculdade, eles quase não terminaram o ginásio. E eu sempre gostei de estudar, então tinha um apoio muito grande da minha mãe. Para você ter uma ideia, como eu militava, ficava muito tempo escondido, ela ia a Botucatu me visitar. Depois, com a coisa da repressão, eu não podia ir porque já estava sendo perseguido; ela chegava a ir visitar meus amigos na cadeia para dar apoio.

Sempre tive muito apoio dos meus pais. Quando eu cheguei em São Paulo fui alugar uma casa para ser um aparelho clandestino que era a gráfica do Partido. Pedi pros meus pais serem meus fiadores, “mas vocês não podem saber o endereço porque se eu for preso, se vocês forem presos vão bater em vocês e vão ter que falar”. Tampava o endereço, assinavam. Isso é uma coisa que eu tive muito: meus pais apoiavam todas as minhas ações no meu envolvimento político. Tinham todo o medo, choravam com a repressão, mas sempre concordando comigo, tanto o meu pai quanto a minha mãe. Era bem legal isso.

P/1 – E relacionamento afetivo, casamento? Foi durante esse período que você conheceu a sua esposa ou foi depois?

R – Neste período eu namorava, namorei um bom tempo uma moça da faculdade. Depois, quando vim para a militância em São Paulo, eu casei a primeira vez, em 1974 - comecei a namorar em 1973. Eu conheci essa que foi a minha primeira mulher, que é mãe do meu filho, também militante: já tinha sido presa um bom tempo, participou da ação política. Ficamos casados um certo tempo e vim a me separar. Não foi exatamente na militância que conheci a minha esposa, embora ela tivesse militância política, foi num trabalho profissional. Fui um dia numa empresa de consultoria e a conheci. Ela convivia, trabalhava na área de economia agrícola, começamos a namorar e casamos. Esse foi meu primeiro casamento. Depois eu separei, casei pela segunda vez. Fiquei cinco anos no primeiro casamento, seis anos no segundo e estou no terceiro casamento faz quatro anos.

P/1 – Pacu, nesses anos de política, de vida intensa, se você fosse retratar um desses momentos para você colocar na parede, qual seria?

R – O 67/68. Esse foi de intensa participação. E tem um segundo momento, também, que é o da campanha de 1978, que foi uma das coisas mais incríveis que a gente conseguiu fazer, um trabalho tão bonito, de tamanha participação. Aí, já em condições adversas da repressão, 1978, que realmente… Dá um grande destaque!

P/1 – Você se lembra de algum fato de 1978 que tenha te chamado à atenção?

R – (pausa)

P/1 – As chamadas pequenas histórias.

R – O que me marcou foi a campanha na favela. Era um lugar tão fedido, tão sujo! E a gente indo lá e entrando nos barracos, ficou marcado. Com medo de escorregar naquela coisa e a gente fazendo, trabalhando a questão. Porque nós tínhamos a posição de que não era simplesmente ganhar o voto, tinha que conscientizar, não era só entregar. Íamos lá conversar com as pessoas, conviver, discutir, foi realmente muito bonito esse momento.

P/2 – Avaliando – se é possível dizer isso – como foi a sua trajetória dentro do PT? Como você foi vendo este desenvolvimento, do nascimento até hoje?

R – Eu comecei a participar desde o começo, junto com o grupo do Geraldinho. A gente começa a ter uma proximidade com o grupo da direção, que é o grupo da articulação dentro do partido, que formou um grupo majoritário. Eu estive sempre com este grupo e depois comecei a trabalhar mais de perto com a questão do abastecimento, da segurança alimentar, que veio a dar nesse programa, hoje chamado Fome Zero. Quem trabalhava, ainda antes, naquela época, era o pai do ministro [José] Graziano, era com ele que a gente fazia este trabalho.

Foi uma participação interessante em temática, pude juntar meus conhecimentos profissionais e minha militância. Depois, com a coisa da estrutura partidária, eu comecei a ficar um pouco, diria, não curtindo mais, meio de saco cheio com alguns rigores, com alguns encaminhamentos e me afastei da militância partidária, mas sempre próximo. Comecei a participar de alguns trabalhos do Instituto de Cidadania, antes trabalhava e era Governo Paralelo. Logo depois que o Lula perdeu em 89 tinha o Governo Paralelo e eu participava desses trabalhos, então fiquei mais próximo. Até brinco que fiquei mais “lulista” do que um petista. Sempre tive o prazer de alguns trabalhos com o Lula, nessa área inclusive. Um fato pitoresco: eu lembro que a primeira campanha que nós fomos fazer em 1982, foi quando eu realmente vi que o Lula era uma figura excepcional. Eu convenci… Na época eu estava fazendo mestrado em Economia e o meu orientador era o Graziano. Eu: “Professor, vamos lá ajudar o Lula! Vamos! Pô, você é bom para… Vamos!”

Era a primeira campanha de 1982. O professor foi lá e tivemos uma hora para conversar com ele, para prepará-lo para um debate que ia ter na Associação dos Agrônomos. Nós falamos A e B para o Lula. Ele posto na parede. Ele “tlec”, saiu com uma resposta que eu olhei para o professor e falei assim... Nós só fazíamos isso, estudávamos: eu mestre, o professor doutor. Nós só fazíamos isso e nunca tínhamos pensado nisso. Eu falei: “Mas como é que esse cara conseguiu pensar isso? Nós nunca tínhamos pensado nessa saída!” Foi a primeira vez que eu vi que a inteligência do Lula era bem privilegiada. Essa foi a primeira vez. A segunda vez foi quando a gente foi entregar o documento de segurança alimentar na casa dele. Nós, o grupo de técnicos, especialistas na área, nós sabíamos que tinha um furo no documento, que não estava claro o papel do Estado. O Lula leu calmamente. Na hora que terminou o comentário dele era: “O papel do Estado não está bom aqui, né?” Eu falei: “O homem realmente é...” - isso foi em 1991 - “uma coisa excepcional!” Esses dois exemplos que eu consigo citar, de ver que, realmente, a inteligência dele... E eu, sempre que possível, participo das campanhas. Todas as campanhas, ajudando. Embora minha militância seja desde o começo, sempre estou assessorando alguém, esse o trabalho que a gente sempre fez.

P/1 – O que isso representou - o Lula no poder, para você, quando você viu o fato consumado?

R – Eu milito desde os dezesseis anos de idade e foi realmente um sonho! Eu acho que é uma coisa que mudou. Apesar do povo estar meio nervoso com a política que está sendo traçada, foi emocionante! Sinto que a gente conseguiu realizar parte do sonho. Evidentemente que a gente continua com o sonho de ter uma sociedade igualitária, continua acreditando que o socialismo é o melhor caminho para humanidade, acho que está sendo feito o possível. Estamos dando passos para frente, tem problemas, nem sempre é o melhor caminho que a gente gostaria que fosse. Por exemplo, o encaminhamento que acabou tendo o programa do Fome Zero: não era exatamente assim que a gente pensava, está começando a retomar como a gente tinha pensado, então há alguns tropeços, mas estou confiante que a gente vai dar um passo a frente.

Não é o que a gente sonhou, mas estamos dando passos a frente. É essa a sensação que eu tenho passados esses 23 anos do Partido dos Trabalhadores. O PT é a síntese de todo um setor da sociedade que lutou e está hoje ocupando os espaços. Tem muito ainda por fazer. Não se tem a ilusão de que a gente pegou o poder propriamente dito. É um pedaço da coisa e tem muito ainda para poder, realmente, a gente chegar lá. E eu continuo esperançoso que a gente vai chegar lá! O que precisar, enquanto eu tiver energia, sempre vou estar ajudando em alguma coisa para que isso aconteça. A gente vê como é difícil.

Mais recentemente eu parei de trabalhar com essa questão da fome, da segurança alimentar e a partir de 1994 eu comecei a trabalhar na região do Vale do Ribeira. Um amigo meu me convenceu. Eu estava até me inscrevendo para o doutorado: “Não, Pacu, você já estudou muito!” E a minha tese era sobre feijão. “Você vai se encher o saco, então vem aqui! Já que você gosta de trabalhar com pobre, vem aqui pro Vale do Ribeira!” E lá fui eu fazer um trabalho de alternativa para essas comunidades.

Não sei se vocês conhecem o Vale do Ribeira, é o lugar mais preservado de São Paulo, da Mata Atlântica, mas, ao lado disso, é um lugar com as piores condições sociais. É um atraso! Tem municípios que equivalem aos piores municípios do Nordeste. E o trabalho ali é muito difícil! Faz oito anos, nove já, que estou ali. É muito difícil de trabalhar porque as forças políticas, o atraso ali é muito grande, mas nós continuamos não desistindo porque a gente tem muito discurso de apoio; o governo fala que é prioridade, mas não faz um trabalho integrado. E é uma região muito complicada nesse sentido, porque como é uma região de preservação, ela tem leis muito restritivas até às atividades básicas de subsistência - agricultura, o pessoal não pode plantar em áreas que são parques, mesmo em outras áreas que não são parques é proibido pela lei da Mata Atlântica, então não corre dinheiro ali. A renda é das piores que se tem no Estado.

Hoje eu faço esse tipo de trabalho lá. Muito difícil de fazer porque eu trabalho dentro do estado, desse governo que tem tido pouco apoio e só muito discurso, mas estamos lá. Vamos ver se um dia... É a mesma coisa, pensando no geral do Brasil e pensando num lugar determinado, que é, no caso, essa região do Vale do Ribeira, que tem tido dificuldades de evoluir. Mas a gente continua fazendo nosso trabalho, uma hora a gente consegue. Quem sabe para o próximo governo, quem sabe o PT consiga aplicar um plano naquela região?

P/2 – Você foi casado três vezes, contou como conheceu sua primeira esposa com quem teve um filho. Como foi ser pai?

R – É interessante, eu não queria ter filho e a minha esposa, na época, queria muito ter filho. Eu separei…. Porque eu me separei muito cedo, muito novo, meu filho não tinha nem um ano e eu me separei. E a minha convivência [era] de pai separado, de fins de semana, de uns dias que eu ficava com ele, mas ficava pouco. Não fui um pai presente sempre, mas eu tenho uma convivência com ele forte. Chegou a, por algum tempo, pouco, morar comigo, mas eu tenho consciência de que não tive uma convivência normal que deveria ter. Pode se chamar de pai ausente. Muito.

Eu usava meu tempo para a militância, muitas reuniões, muitos trabalhos. Eu sempre tinha do horário que saía do trabalho, muitas coisas a serem feitas, desta participação que a gente foi tendo nos diferentes movimentos, de fazer imprensa alternativa, [a editora] Boitempo, enfim, várias coisas que a gente trabalhou. Se eu fizer um balanço da relação de pai, foi menor do que o esperado, mas faz parte da vida.

P/2 – Você tinha a preocupação de dar essa formação política? Que você achava importante, que era uma parte tão intensa da sua vida que até você se sentiu negligente na outra.

R – A gente sempre deu as noções para ele das questões políticas, da cidadania, da solidariedade, do respeito ao próximo, mas nunca procurava forçá-lo a… Tanto que ele não tem nenhuma militância política. Porque a mãe também era militante. Eu me lembro que a única coisa que ele falava é que ele não queria saber dessa coisa de trabalhar com política. Então o desejo dele foi até [se] contrapor, estava sempre pensando em trabalhar em grande empresa, business, esse é o grande sonho dele até hoje, diga-se de passagem. A vontade dele seria mais de trabalhar... Porque nós, tanto eu quanto a mãe dele, trabalhamos no Estado, trabalhamos com os excluídos, privilegiando sempre essa parte. “Eu? Tá louco, não quero saber de trabalhar com pobre, não!” Ele está sempre querendo trabalhar em alguma grande empresa.

P/2 – E a segunda esposa, como você a conheceu?

R – Por vários anos eu fui da Aiasp, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo. Eu era da diretoria. Lembro que em uma dessas festas juninas eu conheci essa minha esposa. Nós fizemos um curso para os agrônomos de Economia Política e ela foi fazer esse curso, aí eu a conheci, me apaixonei, fiquei seis meses insistindo para ela namorar comigo. Acabei convencendo e casei pela segunda vez. Depois eu fiquei quinze anos solteiro e vim a casar, novamente, com a terceira esposa, uma moça que veio trabalhar em casa. Eu também me apaixonei por ela e acabei casando. Esses são os três casamentos formais, fora o monte de... Enfim, também foi uma experiência de vida muito boa, não posso reclamar, não.

P/1 – Pacu, se você tivesse, por um instante, o poder de mudar alguma coisa na sua história o que você mudaria? O que você faria diferente?

R – (pausa) Poxa, hein? (pausa) Sabe que eu não sei te dizer. O que fiz, eu gostei. O ativismo político, eu fico pensando assim: eu nunca exerci a coisa do agrônomo típico, porém gosto muito do mundo rural. Até hoje sou um estudioso desta área, gosto muito. Da ação política, de ter voltado a me dedicar à questão do coletivo, do trabalho, eu também gostei. Não sei dizer o que eu mudaria.

Talvez, não sei… Uma coisa que me pega até hoje e como eu trabalho com pesquisa… É que eu tenho uma dificuldade muito grande de me expressar pela escrita. Essa é uma coisa que eu gostaria de ter mudado e ter podido desenvolver melhor. Foi uma coisa que aconteceu lá atrás, desde a época de criança, quando eu fui mandado embora do parque. Isso é uma coisa que eu deveria ter conseguido mexer melhor e não sofrer tanto para poder escrever porque é da minha profissão, inclusive. O que eu tenho feito muito é amigos que me ajudam a escrever.

Eu fiz minha dissertação toda com gente do lado. “Então, vamos lá, escreve!” Eu lembro que com o Graziano, fui entregar umas páginas para ele ler, eram umas três páginas. Ele devolveu: “Isso aqui que você escreveu é para dar umas quarenta páginas, no mínimo! Não tem nem verbo aí!” Eu não conseguia escrever. Aí vem uma colega: “Vamos lá, Pacu!” (risos) Vai esticando, mas sempre com ajuda, sempre com ajuda! Nas disciplinas eu consigo, entendo, tenho compreensão [de] tudo, mas é uma coisa que eu queria ter mudado, essa minha relação com a escrita. No mais, foram coisas, seja política, a questão afetiva. Afetiva talvez tenha algumas pessoas com quem a gente conviveu, viveu que eu mudaria. Teve uma namorada que eu tive na escola que me trouxe muitos problemas na vida. Esse é o tipo da coisa que… Eu gostaria de não tê-la encontrado! Mas acontece.

No mais, nessa relação com as coisas materiais. A gente está sempre meio muito duro, sempre numa situação que... Eu deveria ter uma relação mais harmônica com a questão material, que não é boa, também mudaria um pouco.

P/1 – A gente está terminando. E eu queria lhe fazer uma última pergunta. Aos desaparecidos e aos que ficaram, qual foi sua maior vitória?

R – (pausa) Bom, a minha maior vitória foi levar à frente essa... Uma pessoa que marcou muito a minha vida chama-se Paulo Wright, o nome de organização dele era João. Tinha um documento ____________, então essa era a pessoa que, inclusive, que me incentivou a estudar, fazer um mestrado para eu entender de economia política, entender de marxismo. Ele deixou e foi muito importante na minha vida.

A gente procurou transmitir nos trabalhos que a gente faz até hoje para as pessoas o espírito de solidariedade, de procurar contribuir para a melhoria do próximo. E a gente tem, de alguma maneira, conseguido vitórias. A expressão do que a gente conseguiu fazer na sociedade brasileira desde este período da militância, a gente conseguiu mudar algumas coisas: mudar o modo de fazer política, o modo de governar. Eu diria que a gente é um ponto dentro desse conjunto de gente que pensa assim, age assim. Estamos deixando isso para as gerações futuras.

Eu acredito que a esperança de procurar transformar, de estar transformando a realidade brasileira para melhor… A gente tem conseguido alguma coisa. Menos do que gostaria, mas eu fico com essa sensação que nós estamos... Mais recentemente, por exemplo, esse trabalho que eu tenho feito no Vale do Ribeira, vendo a questão do sustentável, a questão do resgate dos valores culturais da população… A gente vê que as forças de mercado, essa coisa que vai triturando a cultura, vai homogeneizando, vai excluindo. O tempo todo a gente tem aprendido. Eu tenho tido a oportunidade de ter a convivência com esses povos do Vale do Ribeira – que tem um certo isolamento, são pessoal ribeirinho, remanescente de quilombo, caiçara – onde se preserva uma cultura e modo de viver que estimulam a gente a brigar por esses valores e tentar passar isso. Essa questão é nova para mim, que tenho trabalhado muito a questão ambiental, mas no seu sentido amplo. O ambiente não só da preservação, da natureza, mas a preservação da cultura.

É muito difícil o trabalho que a gente tem feito, mas é gratificante! A gente deixa a mensagem que valeu [para] os desaparecidos que foram abatidos pela repressão, pela ditadura, porque também muitos deles tinham esses ideais, a gente está aqui continuando. Aos que ficaram, eu sou um deles, tive a sorte de não ter caído e sofrido. Embora tenha sido preso mais vezes, depois eu fui mais uma vez, não ficaram sequelas, no sentido de que não perdi a esperança de transformar este país. Um país melhor, um Brasil legal.

P/1 – Pacu, eu quero te agradecer em nome do Museu da Pessoa pelo seu depoimento. Agradeço em nome da nossa equipe pela sua atenção.

R – Tá bom.

P/1 – Muito obrigado, viu?

R – Tá jóia. Se precisar [de] mais, contar os causos... Eu sempre brinco que eu passei a vertente pelos amores. É uma história contada através das mulheres da minha vida, ou pelo lado forte, que é do lado da política. Então, tem sempre causos, muitos, alguns que eu não (risos) até não falo porque...

P/2 – Não vão para a internet.

R – Não vão para internet!

P/1 – É, como um bom personagem, você tem os dois lados. O amor e a política. É importante.

R – É, é bom!

Recolher