Projeto Vida, Morte e Fé - Programa Conte Sua História

Entrevistada: Ana Claudia de Lima Quintana Arantes

Entrevistado por: Karen Worcman (P/1) e Lucas Lara (P/2)

São Paulo, 16 de janeiro de 2024.

Entrevista número: PCSH_HV1417

Revisado por: Nataniel Torres

P/1 - Queria te convidar a tirar esse óculos, fechar o olho se quiser e puder, e relaxar as suas mãos, pernas, etc. e tal, e prestar mais atenção na respiração. Prestar atenção um pouco nessa respiração e nos ruídos desse lugar. No ar condicionado, outros, no som da sua respiração. E, no meio disso, eu ia te convidar pra, localizando na sua memória, qual é a primeira imagem que você se lembra? Como se você fosse fazer uma viagem para esse seu enorme acervo de vidas e memórias. E sobrevoando tudo isso, você conseguisse perceber qual é a primeira coisa que você se lembra, que não é necessariamente uma história, nem uma imagem. Pode ser uma sensação, pode ser o ruído de um lugar, pode ser uma voz, um cheiro, um toque. E quando você localizar, como se você estivesse chegando e visse isso, como se fosse entrando nesse momento. Você tá chegando aqui, de lá de longe, olhando essa sensação, esse momento, essa lembrança, entrando um pouco nela. E explorando um pouco isso, se é uma sensação, que sensação é essa, se é uma imagem, se é uma situação. Se é um toque, se é um cheiro, que cheiro é esse, se é uma voz, é feminina, é masculina, você não sabe, se são ruídos, se são medos, e aí você vai passeando por isso. Em cada respiração é como se essa imagem fosse entrando em você, esse som. Como se você pudesse se imergir um pouco nesse momento. Talvez pensando o que isso te traz. Não esquece de respirar, de prestar atenção no ar que entra, como se ele entrasse com essa lembrança, viajasse pelo seu corpo e saísse. E numa dessas respirações, é como se você estivesse sempre olhando, ou vivendo, ou percebendo essa situação que já está dentro de você...

Continuar leituraProjeto Vida, Morte e Fé - Programa Conte Sua História

Entrevistada: Ana Claudia de Lima Quintana Arantes

Entrevistado por: Karen Worcman (P/1) e Lucas Lara (P/2)

São Paulo, 16 de janeiro de 2024.

Entrevista número: PCSH_HV1417

Revisado por: Nataniel Torres

P/1 - Queria te convidar a tirar esse óculos, fechar o olho se quiser e puder, e relaxar as suas mãos, pernas, etc. e tal, e prestar mais atenção na respiração. Prestar atenção um pouco nessa respiração e nos ruídos desse lugar. No ar condicionado, outros, no som da sua respiração. E, no meio disso, eu ia te convidar pra, localizando na sua memória, qual é a primeira imagem que você se lembra? Como se você fosse fazer uma viagem para esse seu enorme acervo de vidas e memórias. E sobrevoando tudo isso, você conseguisse perceber qual é a primeira coisa que você se lembra, que não é necessariamente uma história, nem uma imagem. Pode ser uma sensação, pode ser o ruído de um lugar, pode ser uma voz, um cheiro, um toque. E quando você localizar, como se você estivesse chegando e visse isso, como se fosse entrando nesse momento. Você tá chegando aqui, de lá de longe, olhando essa sensação, esse momento, essa lembrança, entrando um pouco nela. E explorando um pouco isso, se é uma sensação, que sensação é essa, se é uma imagem, se é uma situação. Se é um toque, se é um cheiro, que cheiro é esse, se é uma voz, é feminina, é masculina, você não sabe, se são ruídos, se são medos, e aí você vai passeando por isso. Em cada respiração é como se essa imagem fosse entrando em você, esse som. Como se você pudesse se imergir um pouco nesse momento. Talvez pensando o que isso te traz. Não esquece de respirar, de prestar atenção no ar que entra, como se ele entrasse com essa lembrança, viajasse pelo seu corpo e saísse. E numa dessas respirações, é como se você estivesse sempre olhando, ou vivendo, ou percebendo essa situação que já está dentro de você e você fosse saindo dela. E como se você fosse voltando ao hoje, mas devagarinho. Uma viagem que tem alguns pontos, algo que você lembra também. Você simplesmente passa por isso, caminhando até esses pontos assim, que é uma viagem da vida de longo, mas não precisa organizar nada, só vem vindo. Assim como se fosse um flash que vai passando algumas situações. E aí você pensa no dia de hoje de manhã. Pensa na hora que você acordou. Quais foram as primeiras coisas que você fez? Tem que passar algum detalhe, né? O que você sentiu, o que você escolheu comer, vestir. E dali, o que você fez em seguida? E depois? E depois? E na hora que você pensou “ah, hoje eu vou lá fazer entrevista”, o que você sentiu? O que você fez? Você veio de carro? Como foi esse trajeto? Vai vindo… Chegando aqui… Tocando a campainha, olhando o lugar, encontrando o Lucas, sentando lá, conversando, a gente conversando com você. Aí você vem até esse momento, se levanta, vê, testa o som, entra na sala. Quando você for sentindo que todo esse exercício, até chegar exatamente nesse lugar, nessa cadeira que você tá. Vai vindo. Não esquece de respirar. Quem está aqui, se você lembra quem está, não está. E aí a gente chega aqui na hora que você quiser... Eu leio a nossa legenda que nos localizará, que é uma claquete.

[intervenção]

P/1 - Obrigada por estar aqui com a gente, fazer a entrevista. Eu ia começar perguntando para você. O que você lembrou?

R - Da mão da minha avó na minha mão. De ver a mão pequenininha com a mão velha. Cheiro de sabão de coco. A mão dela quente, no meio os dedos frios. Na rua.

P/1 - Na rua? Mais ou menos quantos anos?

R - Três anos. Três, quatro.

P/1 - E aí eu ia perguntar pra você, né? Você vai voltar a dizer o seu nome completo, o lugar e a data do seu nascimento.

R - Meu nome de batismo é Ana Cláudia de Lima Quintana. Eu nasci em São Paulo no dia 12 de agosto de 1968.

P/1 - E o nome do seu pai e da sua mãe?

R - Meu pai se chamava Jacir Quintana Gomes e minha mãe era Cecília Maria de Lima Quintana.

P/1 - Me conta um pouco dos seus pais. O seu pai, de onde ele veio, um pouco da história dele, a gente vai chegar nesse casamento. Me conta um pouquinho.

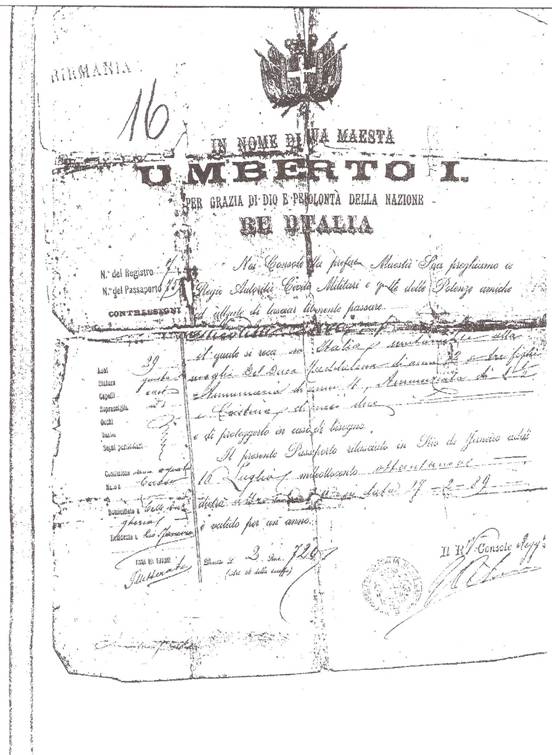

R - Meu pai nasceu em Santos, em 1933. Minha avó paterna, a mãe dele, tinha vindo para o Brasil em 1908, vinda da Espanha. É um mistério na história da família, porque ela veio para o Brasil num navio sozinha, com oito anos de idade. E aí conheci o meu avô, que também tem uma ascendência espanhola, mas já nasceu no Brasil. E aí eles tiveram quatro filhos, meu pai era o mais novo. E meu pai se casou muito jovem, teve o primeiro casamento muito jovem, teve dois filhos nesse primeiro casamento. E ele se separou, ele viveu um desquite na época, não tinha divórcio. E aí depois ele viveu com uma outra mulher, teve uma outra filha, e depois ele conheceu minha mãe, minha mãe trabalhava no banco e ele era correntista do banco, imagina.

P/1 - Mas o que era o seu pai?

R - Meu pai tinha uma empresa de importação e exportação de peças de locomotiva, num tempo em que o Brasil investia muito em rede ferroviária. Ele era um apaixonado por mecânica e trens. Ele era louco por isso. Ele abriu uma empresa chamada World Impacts. Era comércio, importação e exportação de peças de locomotivas. Ele viajava muito para os Estados Unidos e, aqui no Brasil, muito para o Sul, por conta da Rede Ferroviária Federal, Minas Gerais também, Divinópolis. E aí ele conheceu minha mãe em 1966, eles se casaram em 1967 e eu nasci em 68.

P/1 - E da parte da sua mãe?

R - Minha mãe era filha de uma mulher que era, pelo que eu sei das histórias, minha avó era como se fosse uma empregada doméstica de fazendeiros. E era muito querida por todos. Eu lembro de criança que a gente ia para fazendas diversas, lugares que eram filhos de donos de fazendas que a minha avó tinha trabalhado, e ficaram muito amigos da família. Então, a gente era recebido e era muito amado, muito bem tratados nesses lugares.

P/1 - Ou seja, ela era uma pessoa que trabalhou nas fazendas, sua avó?

R - Minha avó era como se fosse uma cozinheira. Minha avó era analfabeta e ela cozinhava muito bem. Então, ela contava que, às vezes, tinha que matar três, quatro porcos, não sei quantas galinhas, para receber grandes comitivas de pessoas em casamentos, em almoços e tal. E ela que cuidava de tudo. E a minha mãe era a filha mais nova dela também. Ela teve três filhos, meu tio Antônio, meu tio João e minha mãe. E minha mãe era de Mendonça. Nasceu em Mendonça, no interior. Minha avó era de Santa Rita do Passo a Quatro.

P/1 - E ela era brasileira? Brasileira.

R - Minha avó era loira de olho azul, mas chamava-se Maria Paula Santana de Lima. Não sei qual a origem da família.

P/1 - E o seu avô?

R - O meu avô materno eu não conheci. Meu avô Miguel eu não conheci.

P/1 - Porque ele estava morto?

R - Ele morreu logo que minha mãe nasceu.

P/1 - E aí, a sua casa, como era, assim, na sua infância? Tinha outros irmãos ou como era?

R - Eu tive... Então, eu era a mais velha desse terceiro casamento. Aí nasceu a Ana Marta, quando eu tinha um ano e nove meses. Mas, provavelmente, quando eu tinha um ano, minha mãe engravidou. Eu tinha um ano e nove meses, menos de dois anos de diferença entre nós. A Ana Marta nasceu bem, segundo o que minha mãe conta, mas logo se percebeu uma dificuldade de sustentar o tronco, ela não conseguia ficar certinha, não levantava a cabecinha. Com 45 dias, ela começou a vomitar muito e ter febre, vômito e febre, só que em 1970, você não tinha muito o que fazer, né? Investigou, internou, fez muitos exames, chegou a fazer cariótipo, foi pra fora do Brasil. Quando chegou o aparelho de tomografia no Brasil, ela foi uma das primeiras que fez o exame e aí eu tenho um diagnóstico assim, retroativo, que ela tenha tido uma encefalite viral na infância. E aí, com isso, ela ficou com as sequelas todas de retardo de desenvolvimento neuropsicomotor. E aí, por causa disso, minha mãe se dedicava muito aos cuidados dela. Fono, fisioterapia, neurologista, exames. Então, tinha muita atividade de reabilitação da Ana Marta e, por conta disso, minha avó cuidava muito de mim. Então, a minha referência materna nessa primeira infância é a minha avó.

P/1 - Essa cozinheira?

R - Essa cozinheira. E aí eu tive mais uma irmã, que é a mais nova, que é um ano e nove meses mais nova que a Ana Marta, que é a Ana Cecília. Então, éramos nós três em casa. A rotina de crianças, né? De crianças pequenas.

P/1 - Mas essa sua irmã, então, já estava fora, se não era uma criança aqui que se desenvolveu normalmente? Como era essa convivência?

R- Ela era uma criança, ela brincava, ela começou a se desenvolver um pouquinho, mas ela ficou com uma, digamos assim, uma idade mental de uns dois, três anos. Até a idade adulta. Ela morreu com 42 anos, ela teve câncer e eu que cuidei dela no final da vida dela lá no hospice, quando eu estava trabalhando no hospice. A Ana Marta ficou internada lá quatro meses e faleceu lá. E a Ana Marta, ela não falava direito, era como se fosse uma criança mesmo, no início de aprendizagem. E ela era muito agressiva. Ela batia na minha mãe, batia no meu pai, ela derrubava as coisas. Chegava Natal, tinha a mesa posta para o Natal, ela virava a mesa e puxava a toalha. E aí ela se dava bronca. Ela falava assim: “não faz isso, menina, que coisa feia”.

P/1 - Ela falava para ela?

R - Ela sempre se referia a si mesma na terceira pessoa. “Menina, que coisa feia, não faz assim”. E aí, nos momentos de crise dela, ela ficava tipo um surto, assim, aí ela se batia, bate a porta, e ela se mordia, então era uma coisa muito intensa, muito difícil. E era de um tempo em que se escondia essas pessoas em casa, porque falava que era uma criança “excepcional”. Ela frequentou a APAE e teve vários movimentos, ONGs de suporte às famílias que meus pais frequentavam, mas ela acabou ficando muito melhor quando ela foi para um colégio interno, que era um colégio em Betim, que era para crianças excepcionais, assim ditas. E aí, lá ela era muito tranquila, muito fácil de lidar, porque tinha umas rotinas, tinha uns cuidados mais organizados que uma casa com mais crianças, tinha outras dificuldades, meu pai era alcoólatra, então tinha muita dificuldade no dia a dia com ele e isso interferia muito também no comportamento dela. Nunca teve violência doméstica, de violência física com o meu pai. O meu pai, quando bebia, ele ficava chato. Então, ele ficava inconveniente, ficava desagradável e tal, mas nunca teve nenhuma situação.

P/1 - Mas essa coisa do alcoolismo dele era presente, assim, a gente está falando, você ainda está, vamos citar, criança, tá?

R - Criança.

P/1 - Os seus irmãos lá, vocês moravam aqui, aonde?

R - A gente morou, eu nasci em Moema, ali nas Jurupis, na Chibarás, a gente morou ali. Depois, quando eu estava com 7, 8 anos, a gente foi morar na Avenida Pompeia. Depois da Avenida Pompeia, nesse tempo, quando eu estava com 9 anos, meu pai perdeu tudo, por conta do alcoolismo, pessoas que se aproveitavam dele, ele perdeu tudo. Com 9 anos, a gente foi morar no sítio do meu tio, irmão da minha mãe, em Aparecida do Oeste. A gente ficou um ano morando lá. E aí, para eu não perder o ano na escola em São Paulo, eu estudava no Sagrado Coração de Jesus, ali na Caraíbas, na Escola de Freiras. E aí eu era muito boa aluna, as freiras envolvidas com tudo que a gente estava vivendo. Então, disseram para o meu pai: “olha, se ela for para essa área rural e ela frequentar a escola rural, se a gente tiver o comprovante de que ela está frequentando a escola, ela faz os exercícios”, estava começando uma metodologia nova de ensino, que tinha umas fichas ortográficas, fichas de matemática, assim, que era do mimeógrafo. E aí meu pai a cada 15 dias viajava pra lá, pra encontrar com a gente, levava esse material. Aí eu fazia tudo, devolvia, elas corrigiam, eu alcançava nota com as correções das tarefas. E aí eu voltei pra São Paulo, no final do ano, fiz a prova do bimestre, do quarto bimestre e passei. Então eu consegui dar sequência, mas eu tinha que frequentar a escola rural. Meus primos eram nove primos, mais eu e a mais nova, Ana Marta, ficávamos em casa. Era uma comitiva de criança no carro de boi indo para a escola. Ficava a uns três quilômetros do sítio do meu tio. Não tinha esgoto, não tinha água encanada, não tinha luz. A gente ia buscar água no açude para tomar banho, para fazer comida. Aí a gente voltava a pé. E aí tinha estouro de boiadas, a gente saía correndo para debaixo da cerca de arame farpado, vivia com a cabeça toda estourada, de rasgar a cabeça. E a escola rural era uma escola que tinha quatro fileiras. Então, tinha a fileira da primeira série, da segunda série, da terceira série, da quarta série. E era um professor só.

P/1 - Para todo mundo. E o que você lembra para você? O que foi isso? Foi um momento assim...

R - E era muito bom. Quando você conta “Nossa, que difícil!”, mas não é difícil nada. Quando você tem nove anos, é uma diversão. Você está com os seus primos, monta no carro de boi. De manhã cedo, ia no curral. A minha avó tinha uma vaca que se chamava Maravilha. E aí meu pai levava Nescau. De cada quinze dias, levava um potinho de Nescau. A gente põe na canequinha e ia lá tomar leite com a Maravilha, que era uma querida, assim. Tinha que levar a lambida da Maravilha. De noite, recolhia os pintinhos. Então, tinha esse cuidado. Ajudava a minha tia, meus primos, a debulhar milho para fazer colchão de palha. Então, a gente fazia colchão de palha, fazia travesseiro de palha. E só era fazer bolinho na frente de casa, na terra, brincar com as minhas primas. Tudo bem que eu ganhei uma barriga de vermes, óbvio. Tem as fotos da gente, tudo barrigudinha. Você ia no banheiro naquele mictório, que era o negócio que ficava fora da casa, com aquela fossa. Então, tinha aquelas histórias macabras dos fantasmas do esgoto. Era tudo escuro, porque não tinha luz. Eu preferia ir fazer cocô e xixi no mato do que naquele lugar horroroso. Não é uma coisa que tenho como memória ruim. É uma memória que tenho com as minhas primas, que se lembram disso. A gente se diverte muito lembrando.

P/1 - E a sua mãe? Como ela era? O que lembrou você dela nessa época?

R - Minha mãe era uma mulher muito quieta. Eu me lembro dela muito serena, apesar de todas as dificuldades com a Ana Marta, o jeito que ela cuidava da Ana Marta, o jeito que ela cuidava da gente. Ela cuidava da minha avó. Minha avó perdeu as pernas por conta de uma doença arterial, entupiu, ela tinha feridas nas pernas e ela tinha muita dor. Aí ela amputou as pernas, minha mãe que cuidava, então... E ela sempre fez isso sem reclamar. Eu não me lembro da minha mãe reclamar de nada. Depois que eu fiquei mais velha, eu tenho uma lembrança da minha mãe muito preocupada. Então, talvez quando eu era criança, eu não percebia que ela estava preocupada, né? Eu só via que ela era quietinha. Mas, mais velha, eu me lembro dela mais preocupada. Ela era uma mulher buscadora. Então, meu pai tinha muito ciúme dela. Mas a minha mãe queria muito estudar. Então, eu lembro de ter visto um diário da minha mãe, que era um diário que ela conversava com Deus e que ela pedia a graça de concluir a Madureza, que era tipo um supletivo na época. E ela conseguiu completar, conseguiu fazer.

P/1 - Ela fez lá?

R - Não, ela fez antes de casar com meu pai. Porque eu lembro que era um diário de 1960, alguma coisa assim, que eu lembro da data que ela colocou. E era um diário que ela tinha conversas com Deus, que ela ia pedindo as graças e tal. E aí me marcou essa vez que ela queria concluir o Madureza. E aí ela terminou de estudar, mas ela sempre adorava ler. Eu lembro de minha mãe sempre com o livro na mão. Ela gostava de fazer cursos, então a gente fazia curso Fraternidade Branca, cursos de meditação, cursos de parapsicologia. Depois teve um tempo em que a gente estudou muito as pirâmides do Egito. E ela ia fazendo esses cursos e a condição era eu ir junto. Então, com 11, 12 anos, eu estava nesses cursos todos. Então, eu adorava, ela era uma buscadora, ela gostava de conversar comigo sobre isso. E teve um tempo em que isso escureceu. Sempre a minha avó era muito católica, mas era um catolicismo muito da roça. Então, um dos cheiros que me veio quando você falou do cheiro veio o sabão-de-coco, porque minha avó tomava banho de sabão-de-coco. É interessante que, agora, quando sonho com a minha avó, acordo com o cheiro de sabão-de-coco no quarto e falo “ela veio me visitar”. E a minha avó benzia, então tinha cheiro de cânfora. Ela fazia as ervas, a poção de ervas ali, para benzer a gente, benzer a casa. Então era uma coisa católica, mas muito da cultura Brasil, profundezas. E a minha mãe se converteu na época em que estava começando a renovação carismática. Tudo que a gente mais amava de imagem – o meu pai tinha uma imagem de preto velho – eu olhava para aquela imagem e falava que era meu avô, que era o marido da minha avó. Minha avó adorava aquela imagem também. Teve um tempo, quando eu era criança, que eu achava que era meu avô. E era uma imagem de preto velho. Jogou fora isso, jogou fora tudo que a gente tinha de imagem bonita, os livros maravilhosos que a gente lia juntas, jogou tudo fora. E aí ela ficou muito amarga, porque ela se prendeu nisso como uma condicional da cura da minha irmã.

P/1 - Ah, ela fez uma espécie de uma promessa.

R - Ela entendeu, não era exatamente uma promessa, ela entendeu que aquilo tinha aparecido na vida dela para curar a minha irmã. Ela ia se converter para curar a minha irmã, mas ela tinha entendido que isso apareceu porque isso é um sinal de que a Ana Marta vai ficar curada. E aí foi um tempo que eu me afastei muito da minha mãe, porque ela queria que eu fosse para esse caminho e eu não consegui. A hora que você abre sua cabeça, não dá mais para fechar. Não sei como ela conseguiu, acho que ela sofreu muito com isso, imagino.

P/1 - E a sua outra irmã mais nova nessa história, qual era?

R - A mais nova, ela sempre foi a “problema de comportamento”. Então, tinha que fugir de casa, tinha problemas com drogas, problemas problemas mil, não estudava. Então, ela acabou... Viveu a mesma história, mas acabou tomando decisões... Porque eu olhava aquilo tudo e falava assim, “eu vou estudar, porque eu vou ter que dar conta disso aqui quando eu for mais velha”.

P/1 - Quando você começou a pensar isso?

R - Logo que eu entrei na faculdade.

P/1 - Como criança, como você vivia essa situação, por exemplo, com seu pai que era alcoólatra? O que lembra você, se ele só aparecia?

R - Eu me lembro. Depois que a gente viveu um ano no meu tio, depois que a gente voltou para São Paulo, a gente foi viver na casa da minha tia e irmã dele, que morava em Interlagos. Então, a gente acordava quatro horas da manhã para eu entrar às sete na escola, na Pompeia, porque eu continuei na mesma escola. Depois, o ginásio eu fiz na mesma escola. E aí, na casa da minha tia, a gente morava no quarto do meu primo, que era um quartinho, e aí morávamos nós cinco naquele quarto. E eu lembro que meu pai chorava muito. A primeira vez que eu vi meu pai chorar foi um choque. Eu estava com uns 10, 11 anos. E aí eu vi ele chorar, mas ele chorava que nem uma criança.

P/1 - De noite você ouvia?

R- É, tipo no jantar. A gente estava brincando na sala da casa da minha tia, eles estavam na cozinha conversando, meu pai desabou a chorar. E aí eu lembro que nessa hora eu comecei a distrair mais a Ana Marta e a Ana Cecília. Eu lembro que tive aquela coisa assim, “agora eu sei, mas elas não podem saber que ele chora”. Então, eu comecei a brincar e lembro muito claramente dessa sensação. Você descobre uma coisa que ninguém mais pode saber. Então, assumi um pouco o papel de proteger das coisas mais difíceis de lidar. E, depois, mais velha, acabei assumindo esse papel com os meus pais também, porque as dificuldades que eles tinham de lidar com as situações, principalmente com a minha irmã mais nova, eu que fazia sempre a interface de durona.

P/1 - E você, nesse momento, eu queria te falar, você estudou muito Escola de Freira, então, como uma boa católica. Como foi a sua coisa com a fé? Isso era presente na sua vida?

R - Sempre foi. A minha avó, como eu disse, era muito católica. Eu tinha, quando eu era adolescente, eu tinha muita enxaqueca e melhorava mais com a minha avó benzendo do que tomando remédio. Então, eu falava: “vó, me benze”. Aí eu sentava no chão, apoiava a mãozinha e aí benzia, melhorava. E essa coisa da fé nunca foi uma questão de dúvida, assim, né? Não era uma coisa assim “ah, você acredita?”. “Acredito não, eu não tenho dúvida”, é uma coisa diferente. Pelo menos no meu entendimento é. Mas eu comecei a perceber que no catolicismo existia muita limitação para aquilo que eu sentia. Então eu comecei a perceber que... Eu comecei a entender o que era o papel da religião, de você organizar uma espiritualidade que como é algo muito intenso na vida do ser humano, independente de ser ateu ou ter alguma religião, essa dimensão espiritual é tão imensa que você precisa, de alguma forma, organizar isso. E aí a organização traz para você uma sensação de segurança. Então, você tem rituais, orações, livros. Mas eu comecei a perceber que as religiões têm uma necessidade muito grande de compreender o pensamento de Deus. E aí eu falo assim: “isso é uma falta de noção tão... Tipo, criança do maternal decidindo sobre a grade da pós-graduação”. É patético. Como é que você vai entender o pensamento de Deus, amado? Cai na real. Então, eu comecei a perceber que todas são um pouco assim. Então, todo mundo tem um jeito, Deus pensa assim: “Filho, quem é você na fila do pão?”, pra dizer como ele pensa. E por que você acha que saberia e os outros não? Então, comecei a me distanciar da religião e ficar muito mais integrada a essa condição de ir para além do concreto. Não é óbvio. Então, se não é óbvio, está na dimensão da espiritualidade. Então, para mim, isso é muito presente.

P/1 - Me explica um pouquinho mais isso, como isso foi se tornando presente na sua vida? Me tenta contar uma situação onde isso foi se tornando mais presente.

R - Não sei se consigo te colocar uma ou outra questão. Se passaria a vida aqui te contando eventos muito surreais em relação a essa experiência, das evidências, vamos dizer assim, essa coisa da espiritualidade. Mas eu penso que no meu trabalho como médica cuidando de pessoas que morrem, que eu falo, é um espaço onde isso fica muito evidente, mesmo que a pessoa esteja morrendo, independente da religião dela, esse tempo final, ele qualifica, de fato, a tua integridade diante do sagrado. Ele qualifica. É assim, é a hora da verdade mesmo, é a hora de morrer”. Então, você pode passar a vida dizendo que você sabe, “ah, eu acredito, blá, blá, blá. Na hora de embarcar que você vai saber mesmo se o que você falou era real ou era só uma vontade de dar certo. E isso fez com que eu baixasse um pouco a guarda em relação aos meus julgamentos, em relação às religiões. Porque antes eu vivia um tempo onde eu julgava e condenava. “Ah, isso não é pra mim, isso aqui não tem nada a ver”.

P/1 - Começou isso com o catolicismo e depois?

R - Catolicismo, depois com o espiritismo, depois com o budismo, porque eu acabei me aproximando de várias várias experiências desse caminho de estruturar. “Ah, você precisa de uma disciplina dentro da sua espiritualidade”. Ah, tá bom. Eu gosto muito do budismo, da filosofia budista, mas eu acho incompatível com a vida que a gente tem para lidar nesse mundo. Porque você não reza para Buda. É como se Buda desse uma sonora gargalhada se você pede: “Ah, me ajuda para resolver isso”. “Se vira aí, desapega, permanência, mundo dos famintos, mundo dos infernos. As pessoas são todas em sofrimento. Precisa ser um bodhisattva e tal”. Fácil falar. É fácil ficar no Himalaia, em silêncio, olhando a parede. Vai se relacionar com as pessoas. Vai estar dentro de uma família onde você tem um pai alcoólatra, uma irmã doente, com problema de comportamento. O que Buda faria nesse dia a dia? Ele ia ficar virado para a parede? Não dá. Aí você vai para dinâmicas de interação com o mundo que facilitam ou dificultam. Então, eu tenho uma filosofia budista. Realmente medito. Tenho uma reverência por o que é vida, o que é estar aqui. Mas eu não me intitulo budista. Você perguntou para mim qual a sua religião? Eu o que a minha religião é compaixão, é integrar o amor dentro do sofrimento. Para mim, essa é a religião. Aí não importa qual o nome que você dê para isso. Eu acabei me aproximando, não há muitos anos atrás, em 2013, 2014, que me aproximei da Umbanda, da religião afro-brasileira. E não tenho a menor dúvida que é a religião mais caridosa que existe. Eles cuidaram de mim sem pedir nada em troca. E foi uma coisa assim que eu falei, “meu Deus do céu, como é que pode, né? Você vai pra um lugar, as pessoas não te conhecem, elas ficam cuidando de você até quatro horas da manhã. E elas trabalham no dia seguinte”. E de você realmente se dedicar ao outro de um jeito sem julgamento. Ninguém me disse que eu devia fazer A ou B, ou que eu devia me converter, ou que eu estava passando por aquela situação porque eu estava sendo punida ou nada. Foi, “vem cá, a gente vai te ajudar”. Mas também, dentro dessa religião, tem as pessoas que fazem mau uso dessa respeitabilidade. Então, os problemas das religiões são as pessoas. Não é exatamente Deus, nem a fé. E aí, com esse dia a dia, eu percebi, dentro do universo do cuidado, que os ateus são as melhores pessoas que tem, que o ateu é essencial, não é o ateu convertido, o ateu convertido já é um saco. Deus não se comportou direitinho como ele gostaria, aí você fala “não falo mais com você”. “Deus não existe, porque estão acontecendo coisas que eu não concordo”. “Deus não me perguntou opinião acerca do que ele deveria fazer com a minha vida, e aí fez o que quis, eu não autorizei, aí briguei com ele”. A religião mais chata que existe é o ateu convertido. Dá um trabalho na hora de morrer sem par. É impressionante. E aí, a experiência de cuidar de ateus essenciais é maravilhosa. Essa pessoa é a pessoa que mais expressa a essência divina, porque ele nasce e vive. Ele cumpre a missão da criação. Ele não fica tipo aquele filho chato que fica ligando pra você pedindo coisa em troca, né? “Ah, me faz isso, eu prometo que eu nunca mais vou fazer nada errado, vou parar de comer chocolate, né?”. Faz as promessas pra ganhar a opinião favorável de Deus ou fica rezando pra Deus mudar de ideia, né? Porque você tá com alguém da tua família doente. Aí você fala assim, “ó, você mandou a doença, mas você se enganou, né? Meu pai não, né? Tem tanto pai ruim. Por que o meu vai ficar doente?”. Então fica negociando com Deus, fazendo sacrifícios e promessas e se achando privilegiado em relação aos outros. “Ah, porque o meu Deus é melhor que o seu, então eu vou me dar bem, você vai se dar mal”. Fica se comparando. E não fica terceirizando seus problemas também. Você fala assim, “ai, Deus vai ajudar”. O ateu não tem isso. Ele vive. Então, a parte do sucesso da criação divina, eu acho que é o ateu. Porque não tem guerra em nome de ninguém. Só tem guerra em nome de Deus. Mas aí os problemas são os filhos, não exatamente o pai. E aí é uma delícia. Eles fazem a passagem na primeira classe. Aí eu brinco e falo assim: “são os filhos favoritos de Deus”. Porque fala assim” veio, não deu trabalho nenhum. Volta com alegria”. Tem uma… Isso me fez lembrar uma história de uma amiga ateia, que tá até no livro “Histórias Lindas de Morrer”, a Valéria. A família toda ateia. Pai, mãe, irmãos, só os agregados que tinham alguma religião, mas a família de origem dela, todo mundo ateu. E ateu essencial. E aí a Valéria teve câncer de ovário e ela me procurou e eu cuidei dela durante todo o processo, durante o tratamento inclusive, não foi só na terminalidade. E aí, nos últimas horas de vida dela, ela quis morrer em casa e éramos muito amigas, então, além de eu ser médica dela, eu estava junto todo o processo. A mãe dela estava do lado dela, sentadinha. Ela estava na cama de casal. A mãe, com oitenta e tantos anos, de mãozinha dada com ela. E a mãe falava assim, “filha, não tenha medo, mamãe está aqui”. Ela não falava assim: “Deus vai te ajudar”. Nada. “Conte comigo”. “Mamãe está aqui, não tenha medo”. Segurava a mão dela e tal. E a Val assim, aquela respiração já indo embora. A gente estava na expectativa porque a cunhada dela, muito amada, tinha conseguido o voo só para aquela tarde. A gente estava esperando que ela pudesse chegar a tempo. Está a família toda ali no quarto. Eu estava deitada do lado dela, fazendo carinho nela e tal. E: “Val, tudo bem?”. Ela de olhinho fechado, balançava a cabeça que sim, super serena. Aí, todo mundo ali no quarto, tranquilos. Para aquele momento, todo mundo triste, mas em paz. Dali a pouco, a Val olha para a porta, assim, e a porta estava aberta, e ela dá um baita sorriso para a porta. Aí, todo mundo olhou para a porta. Quem chegou? Não tinha ninguém na porta. Aí, ela continuou olhando a porta, assim, sorrindo. Aí, eu: “Val, tem alguém na porta?” Aí, ela fez assim. Aí: “é alguém conhecido?”. Aí ela deu um sorriso mais grande ainda e ela acenou que sim. Aí a mãe dela se emocionou e falou: “é teu pai?”. Aí ela acenou que sim. Bom, aí estavam os irmãos dela, a mãe. E aí a mãe se emocionou, segurou na mão dela, olhou pra porta assim, olhou pra ela e falou assim: “diz pra ele que eu sinto muita saudade e que é pra ele cuidar direitinho de você”. Como você explica isso? Não era pessoa que foi treinada pra ver isso, não era pessoa que acreditava nisso, mas aconteceu. Dado o recado, dali a pouquinho chegou a cunhada dela, ela conseguiu se despedir e, linda e plena, entregue em mãos, seja lá para quem for, se para o pai, se para Deus, se para o universo, vai virar poeira das estrelas, qualquer coisa assim, mas entregue em mãos. Não foi o carteiro que mandou entregar, foi assim. E assim foi com incontáveis que eu cuidei de ateus essenciais. Nem todos com essa experiência tão misteriosa, mas todos muito tranquilos. Então, acho que às vezes a religião afasta o humano do divino, não aproxima, não.

P/1 - Ana, vamos voltar um pouquinho lá atrás, que eu queria entender um pouco como você foi chegando nesse caminho. Dentro do mundo do dia-a-dia, a gente terminou, você ainda estava aí na escola, estava nessa situação, morando na casa de sua tia. E eu queria que você, isso é a sua adolescência, como é que foi indo a sua vida nesse momento? Não se foi compreendendo a vida e eu entendi também que você decidiu virar médica em algum momento, né?

R - Eu decidi virar médica quando era criança, com a minha avó gritando de dor.

P/1 - Ah, então vamos recuperar esse momento.

R - Minha avó era muito amorosa, muito querida e tal, mas ela tinha muita dor. E quando ela tinha as crises de dor, e é óbvio que as crises de dor são muito piores nas madrugadas, eu ouvia minha avó pedindo a Deus para morrer.

P/1 - Ela tinha dor de quê?

R - É uma dor nas feridas das pernas, porque ela tinha uma insuficiência arterial. E aí, quando você tem... Ela tinha as duas doenças, tanto a venosa como a arterial. Sempre um problema circulatório. E aí, com isso, ela tinha problema cardíaco e o problema periférico. Nesse problema periférico, as lesões, as feridas eram feridas isquêmicas, que davam necrose e ela teve gangrena da perna e ela teve que amputar. Pouco tempo depois, uma nova ferida na outra perna, ela amputou a segunda perna. Quando a minha avó amputou as pernas, eu cortei a perna de todas as minhas bonecas. E aí eu montei uma enfermaria. Então, eu cuidava das bonecas, que elas estavam sem dor, e eu falava pra minha avó, eu falava assim, “vó, eu vou ser médica e eu vou cuidar de você. Você não vai mais ter dor”. “Olha, elas não tem mais dor”. Aí eu botava as bonecas sentadas e dava aula. Tinha uma lousinha assim que eu dava aula. Aí minha avó falava: “mas você vai ser médico ou professora?”. Eu falava: “eu vou ser os dois, porque quando passa a dor, elas querem aprender”. E assim foi a infância, sempre dizendo que eu queria ser médica. Quando eu fui morar na casa do meu tio, lá em Aparecida do Oeste, que eu fazia as lições, quando estava escuro já, com lampião, eu estava fazendo a lição, meu tio era semianalfabeto, eu também perguntava: “filha, você vai ser quando você crescer?”. Eu falava “vou ser médica, tio”. E consegui entrar na USP, só pude fazer medicina porque eu entrei na pública, porque não tinha grana pra pagar.

P/1 - Então, mas pra entender isso, é muito esforço, né?

R - Sim.

P/1 - E a sua família entendia isso como um valor? Não, tanto faz, era engraçado.

R - A princípio, meu pai sempre foi um cara que valorizou, meu pai e minha mãe valorizaram muito a coisa da escola, de aprender e tal. Então, a gente estudou nessa escola de freiras e estudei com bolsa de estudo. Quando meu pai perdeu tudo, ele conversou com a irmã Luizinha, que era a coordenadora na época. Ela aceitou que a gente estudasse com bolsa. A Ana Cecília perdeu a bolsa porque ela só bombava.

P/1 - Já era assim.

R - Então, ela foi estudar na escola pública. Mas era um tempo, em 1974, 1976, que estava começando a ter as escolas particulares. Ainda era muito forte a escola pública, mas estava começando a crescer a particular. E aí meu pai quis colocar a gente na escola particular porque era uma escola só de meninas. Então ele tinha essa coisa de ser ciumento de todas as mulheres de casa. Então era uma escola só de...

P/1 - Por isso, uma de freiras?

R - Por isso, uma de freiras e, por isso, aquela escola. Não eram todas de freiras que eram só de meninas. Ele não queria que a gente estudasse em escola mista. E aí eu fiz o ginásio com bolsa. E aí quando eu tava com 14 para 15 anos meu pai arremeteu. Ficou bem. Aí a gente mudou para o Paraíso. Foi para um apartamento melhor, pôs os móveis todos. Lembra de uma história? “Entrega a chave para Henri Matarazzo?”. Então, fez a decoração. Meu pai melhorou muito de vida naqueles anos. Eu tive uma festa de 15 anos, que foi o retorno do meu pai à família de um lugar, não o cara que deu errado. Então, fiz uma festa de 15 anos enorme. Quem é de São Paulo lembra um buffet que chamava Caravelas, que ficava na 23 de maio? Então, minha festa de 15 anos foi lá, que era uma caravela mesmo, era um barco grandão e era um buffet lindo. E aí, fez a festa de 15 anos, eu ganhei um piano, que era o meu sonho, era tocar piano. Falava sempre desde criança, falava “quero tocar piano”. Então, meu pai me deu de presente um piano, o Fritz Dobbert. E aí, meu plano maior era tocar Pour Elise, do Beethoven. Queria aprender Pour Elise e tal. E aí eu comecei a ter aula de piano, terminei o colegial. E aí, com 14 anos, eu quis ir para um outro colégio e convencer meu pai que era um colégio melhor para eu poder fazer Medicina, que eu tinha que ir para um colégio que conseguisse fazer eu passar na faculdade. O Bandeirantes, que era o mais forte na época, ele tinha melhorado de vida, mas não tanto. Então, não deu para ir para o Bandeirantes. Fui estudar no Arquidiocesano, que era um colégio de padres. No Arquidiocesano, fiz Biológicas e teve uma coisa legal. No Arquidiocesano, tinha um padre com quem a gente tinha aula de religião. E ele era um padre muito estilo Padre Júlio. Então, ele achava que a gente tinha que estar no mundo. Nesse tempo, a minha mãe foi para a renovação carismática e eu fui para a Teologia da Libertação. Então, a gente realmente se afastou pra caramba. E aí ela falava “não, mas isso é muito ruim”, e o Leonardo Boff sendo excomungado e tal. E eu falava assim: “não, mas tem que ser que nem Jesus Cristo fazia, tem que ir pra rua, não pode ficar, vai ficar mão aqui e só rezando?”. “Tem que trabalhar e tal”. E esse padre levava a gente pra trabalhar na favela da Ricardo de Jaffet, que depois virou um Cingapura lá, mas era uma comunidade. E a gente ia, no primeiro colegial, fazer alfabetização de adultos na comunidade. Então, a gente ia de ônibus da escola, saía da Santa Cruz, ia para lá de ônibus, chegava lá, tinha uma escolta interna do poder da favela esperando a gente para escoltar a gente até o centro da comunidade, que tinha um barracão de zinco onde a gente dava aula. Então, a gente ia duas vezes por semana, a gente ia para lá. O padre, óbvio, foi desligado da escola, só que a gente não se desligou do trabalho com ele. A gente continuou indo. Em todo colegial eu dei aula nessa comunidade. Aí eu fiz cursinho no último ano. Estava fazendo Etapa e no dia, no fim de semana que ia ter a matrícula, tinha inscrição na FUVESP que você fazia presencial, não tinha nada de internet. Naquela noite, meu pai não voltou para casa, no sábado à noite. Não chegou de manhã acordei, minha mãe em prantos na cozinha, sem notícia, liga para a polícia, liga para o hospital e tudo. Quando chega no meio da manhã, meu pai chega em casa, todo ensanguentado. Tinha tomado uma surra, tinha sido espancado. Eu nunca soube o que aconteceu, se ele tinha sido assaltado, se tinha sido alguma encrenca por conta dele beber. Eu nunca soube, nunca descobri o motivo. Só sei que aquele dia eu perdi a inscrição. E aí eu lembrei, eu lembro da hora que eu lembrei. Eu lembro que eu vi o relógio da cozinha marcando oito da noite. E a inscrição era até às seis do domingo. Aí eu lembrei e falei: “meu Deus, eu perdi a inscrição FUVEST”. Desesperada, meu pai falou: “não, amanhã eu vou com você lá na USP, eu vou falar com o reitor, ele vai me ver assim e tal, e ele vai ver que eu sofri um acidente, não sei o quê”. Lá fomos nós, e o reitor recebeu a gente, e ouviu tudo e falou: “Ana Cláudia, sinto muito, não dá, você vai ter... Você vai ter um ano e vai estudar melhor, porque você passou por tudo isso esse ano. Vai ser difícil, mas você tem um ano para estudar mais”. Quando acontece isso, quando você tem 17 anos, é tudo para sempre ou nunca mais. Um ano parece que acabou a sua vida. Aí, naquele ano, foi o ano que congelou tudo. Acho que foi em 85.

P/1 - 90?

R - Não, não.

P/1 - Do Collor?

R - Do Collor. Não foi do Collor, não foi do Plano Zélia, não sei, que congelou tudo.

P/1 - É, 90.

R - Foi antes porque eu fiz cursinho em 85, né? Porque eu entrei na faculdade em 86.

P/1 - Teve outros congelamentos.

R - Aí congelou tudo e aí por isso eu consegui fazer cursinho. Porque aí o valor da mensalidade era super baixinho. Meu pai já começou a perder de novo o dinheiro. E aí eu fiz o Ângulo e passei na USP, passei em 20º lugar. Aí no ano seguinte, meu pai realmente perdeu tudo mesmo, a gente foi morar no escritório dele, na casa que era o escritório dele, que era na Vila Guilherme, na Zona Norte. E aí eu fiz a faculdade toda nesse caminho muito difícil, que era muito longe do Butantã.

P/1 - Nem tinha metrô, não tinha nada.

R - Não, tinha metrô. Tinha metrô, mas não tinha metrô de lá. Eu tinha que ir de ônibus até o Hospital das Clínicas, no Hospital das Clínicas pegava um ônibus até o Butantã, no Butantã pegava o circular para chegar ou no ali no Centro de Biologia, que a gente tinha aula de Bioquímica, de Biofísica, e depois, quando estava no internato, estava no Hospital Universitário. Então, foi um tempo muito difícil. Se você perguntar para mim como é que você deu conta, não tenho a sua resposta.

P/1 - E você, dessa faculdade, da Medicina, o que você, quais foram as coisas que...

R - Entrei na faculdade, primeiro, segundo, terceiro ano, você dá consulta nas festas da família, mas você não sabe nada, porque você só tem aula teórica de cadeiras básicas. Eu lembro, na anatomia, na primeira semana a gente tem aula de anatomia. E aí eu lembro de olhar aqueles corpos todos e ver que eram todos corpos pretos. E aí eu falava assim: “nossa, branco não morre, né?”. Até eu entender que branco não está ali, porque não está, né? Não tinha corpos brancos ali. E não era do Formol, né? Eram pretos mesmo. Aí eu olhava para a expressão dos cadáveres. Tinha a expressão dessa pessoa meio que sorrindo, tinha a pessoa com cara de susto, tinha gente com cara de medo. E aí eu falava: “o que será que a gente vê na hora de morrer? Porque muda a expressão”. Aí eu pensava alto, já comecei a ser intitulada de esquisita, já comecei a pensar baixo, então eu não comentava tanto. E a minha turma eram pessoas que eram muito diferentes da minha classe social. Eu era, sei lá, uma classe média-baixa, porque, passando por muita dificuldade, às vezes não tinha nem o dinheiro da condução para ir para a faculdade. E aí eu comecei a fazer artesanato para vender, para poder ter o dinheiro para poder ir para a faculdade. Aí, quando eu tava no quarto ano, no terceiro pro quarto ano, que a gente começou a ter interação com paciente. E é o primeiro paciente que eu fui tirar a história, porque a gente aprende a fazer anamnese e tal, eu fui tirar história no estágio prático. E era um paciente em fase final de vida, que era um...

P/1 - Sua primeira paciente?

R - Primeiro paciente que eu fui tirar história. E aí era um paciente que tinha uma cirrose hepática por alcoolismo, tinha um câncer hepático também que se somou em cima da cirrose pelo alcoolismo e ele estava sozinho e muito emagrecido, com ascite, então parecia uma aranha. Lembro dele meio amarelo, com a barriga grande, muito magrinho, sentado, olhando a janela. Lembro da cena quando fui entrar no quarto. Lembra quando os hospitais tinham uma janelinha de vidro? Na verdade, tinha a porta e, na porta, tinha um quadradinho de vidro. Eu lembro de ter visto ele ali, entrei e ele não conseguia conversar comigo, ele tava com dor. Aí eu fui falar com a enfermeira, a enfermeira falou que ele já tinha tomado remédio pra dor. Aí eu falei assim: “então, mas não funcionou. Ele falou que tomou faz uma hora e ele tá com dor ainda”. Falei assim, “mas não tem nada pra fazer?”. Aí eu falei: “mas não tem outro remédio que pode ajudar?”. Ele falou: “não, não, só a próxima dose que é de seis em seis horas”. Então, ele tinha que ficar cinco horas, ia ficar seis horas, porque já tava uma hora e não tinha melhorado. Aí eu fui falar com o professor, o professor falou assim “não, esse paciente não tem nada pra fazer, não dá pra dar remédio”. Eu falei, “não, por quê?”. “Não, porque o remédio pode ser tóxico pro fígado”. Eu falei “ah, mas se ele vai morrer, qual o problema? Não é melhor ele ficar sem dor?”. Aí ele falou assim “não, esse paciente a gente não pode fazer, não tem nada pra fazer. Vai lá, tira a história do que der pra tirar aí”. E aí aquele cara tinha muito a ver com os medos que eu tinha, né? Porque era um cara que virou morador de rua, porque ele bebia, provavelmente viveu violência doméstica e tal. E aí eu olhava pra ele e falei assim, “gente, é meu pai daqui a uns anos”.

R - Ele era negro?

R - Não, ele não era negro. E eu falei “gente, ele tá assim porque ele bebia, né?”. Meu pai vai ficar assim. E aí, quando meu pai ficar assim, não vai ter remédio pra ele. E eu tô fazendo Faculdade de Medicina, teoricamente a melhor faculdade que existe e ninguém ensina e fala que não tem nada pra fazer. Aí, entrei num looping de o que que eu tô fazendo aqui, e meu pai me pressionando para eu ajudar nas contas de casa. Aí eu decidi parar a faculdade. Eu ia parar. Falei “o que eu queria eu não vou ter. Eu não aguento mais, estou muito cansada”. Porque ainda tinha a Ana Marta em casa, que gritava a noite inteira, agressiva, e a Ana Cecília dando trabalho. O meu pai, quando entrei na faculdade, ele parou de beber, mas ele não mudou o comportamento dele de ser obsessivo, controlador, e a convivência era muito difícil, a gente brigava muito. E aí eu falei “ah, eu vou parar porque acho que isso não é pra mim”. Eu fui na sala da secretaria da faculdade, a dona Egli. A dona Egli tinha uma zona naquela sala da secretaria. Eu lembro que tinha uma placa atrás dela que falava assim “Deus abençoa essa bagunça”. E ela sabia tudo de todo mundo na faculdade. Aí eu bati lá na porta, eram aquelas portas duplas, que tem uma bancadinha assim, e eu bati lá. “Dona Egli , eu posso falar com a senhora?”. E ela, com o “oclinho” assim. Entrei, comecei a falar, ela foi e fechou a porta. Aí me ouviu tudo. Aí eu chorei e tal, aquele drama todo. Aí ela falou assim “você não vai parar não, você vai trancar. Você é muito nova, você está muito cansada, você está cheia de problema. Vende o piano e vai lavar a louça lá em Londres. Vende o piano e vai embora, vai viajar, fica fora um tempo, depois você volta. Você tranca a matrícula, não desiste, porque você ainda não conseguiu usar tudo o que tem aqui. Você está com um problema muito sério em casa, descansa”. Ela não me deixou parar, trancou a matrícula. E aí eu fui trabalhar. Eu fui ser caixa na Sears. Onde é o Pátio Paulista hoje, ali era a Sears. Aí eu fiz esse caixa e comecei a ajudar meu pai e tal, era carteira assinada, tem lá os carimbinhos lá da Sears. Aí eu trabalhei pouco tempo, porque eu comecei a me dar conta de que, se eu não voltasse para a faculdade, eu não ia poder ajudar meu pai mais para frente.

P/1 - E ele continuava… Ele não bebia mais?

R - Não, ele estava, ele fazia parte da Associação Antialcoólica. Ele fumava muito, era muito tabagista e acabou arrumando outro vício, que era ir às reuniões da associação. Aí, distanciada, eu retomei a minha adolescência. “Eu vou conseguir mudar o mundo. Ver que sou esperta o suficiente para entrar nessa faculdade é porque eu vou descobrir o que tem para fazer. Então, eu vou voltar”. Aí, dei a notícia para o meu pai e foi uma guerra aquela noite. Porque ele falou: “Faculdade de Medicina não é pra você, a gente não tem, você não tem dinheiro, você tem que encarar a sua realidade, você precisa me ajudar a pagar a conta porque não dá, porque olha sua irmã do jeito que tá”. E aí brigando com a Ana Cecília, eu falei “por que a Ana Cecília não ajuda?” Ele falou assim “a Ana Cecília não dá pra contar com ela, tua mãe não pode trabalhar, você que tem que me ajudar e tal”. E foi uma briga horrível, eu bati porta, eu falei, “eu vou voltar porque um dia eu vou te sustentar. Porque se eu não voltar, você não vai ter o que comer”. E assim foi. Voltei para a faculdade. Ele ficou muito tempo mal falando comigo, brigando muito. Aí ele começou a parar. Ele não me deu mais dinheiro, nenhum. Ele falou “não tem, não tem”. Então, eu voltei para a faculdade, eu comia quando alguém pagava um lanche para mim. Então, o quarto ano foi terrível. E aí eu passava as madrugadas costurando, fazendo a bolsinha necessaire de matelassê, decorando caixinhas de jóia para vender, fivela de fita, pulseira de fita, para vender para as minhas colegas e para poder ter o dinheiro. Mas eu conseguia o dinheiro da condução. E aí, quando a gente está no quinto ano, não sei se é assim ainda, mas naquele tempo, quando você estava no quinto ano, você ganhava um salário mínimo, você podia comer no bandejão do hospital, no refeitório do hospital, e ganhava esse salário mínimo. Então, já estava melhor na fita. Então, só tinha que aguentar firme o quarto ano. Aí, quinto e sexto ano, depois prestei residência e aí eu comecei, de fato, a prover os recursos dentro de casa. Eu assumi todas as contas.

P/1 - Já na residência?

R - Já na residência. Eu fazia residência, mas dava plantão em São Caetano. Então, fazia os extras ali de fim de semana. Aí eu comecei a ganhar mais e aí eu comecei a ajudar. Então, comecei a pagar o aluguel, pagar o convênio, pagar as contas básicas, a comida, os remédios da minha irmã. Então, aí eu comecei a realmente dar a sustentabilidade que eu tinha avisado o meu pai.

P/1 - E ele?

R - Ele recebeu isso muito aberto, porque ele também não tinha opção. Mas ele começou a cada vez exigir mais. Então eu queria mais, queria mais, queria mais, aí eu comecei a trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. E aí tinha a desculpa de “ah, você pode trabalhar porque a gente cuida dos seus filhos”. Então teve muita coisa da história dos meus filhos na infância que eu perdi porque eu estava trabalhando. E aí tinha a desculpa de que “ah, você me sustenta, mas eu cuido dos seus filhos”. Então, foi um tempo também bem difícil com eles.

P/1 - Vamos voltar, só preciso entender ainda, aí a gente faz uma pausinha e retoma daí. Essa parte que em algum momento você decidiu que você ia fazer gerontologia, não é?

R - Geriatria.

P/1 - Geriatria. Então, em que momento isso se dá e por que você escolheu isso? Como foi que você foi definindo esse seu caminho?

R - Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer Neurologia, por causa da Ana Marta, e eu achava que também Neurologia ia aprender a tratar dor, então Neurologia foi a escolha. Só que a faculdade me encantou muito em tudo, tudo eu adorava fazer. Então, teve um tempo, quando eu estava no quarto ano, eu também dava plantão no Amparo Maternal, que é onde você dava plantão em maternidade. O Amparo Maternal era na Nova Cachoeirinha. Eu amava Obstetrícia. Aí eu falava “vou ser obstetra”. Aí depois eu descobri a Cardiologia. Aí eu adorava Cardiologia. Aí a Psiquiatria, que encanto. Aí Neurologia. Tudo eu adorava. Então, quando eu fui fazer neuroanatomia, eu era monitora de neuroanatomia. Então, tudo eu adorava. Aí eu falei, “putz grila, eu vou ter que escolher uma especialidade”. Eu era muito boa de habilidade manual. Então, técnica cirúrgica eu fui monitora também. Então, os professores meio que chamavam, né? “Vamos fazer, faz residência de cirurgia ou faz residência de Cardiologia”. E eu ainda muito em dúvida do que eu ia fazer. E aí eu comecei a frequentar a Liga de Geriatria. Aí eu comecei a perceber que na Geriatria eu ia ter tudo. Não ia ter os procedimentos, óbvio, mas ia ter Psiquiatria, ia ter Neuro, Cardiologia, Pneumo. E aí eu comecei a pensar, falei assim “essa questão do sofrimento e da morte é um negócio que é tão misterioso para mim e me atrai tanto. Quem sabe, se eu cuidar de pessoas tecnicamente mais próximas da morte do ponto de vista lógico, eu vou encontrar respostas melhores”. E a Geriatria estava começando na época, e na época eu estava meio entre a Cardiologia e a Geriatria. E eu trabalhei na livre docência do Kalil, o Kalil Filho, que é o médico “bambambam” lá do Sírio, e ele estava fazendo o estudo de ressonância com os pacientes, e aí eu estava ajudando o estudo e eu acalmava os pacientes na ressonância, então não precisava sedar os pacientes quando eu estava. Então ele falou “não, você tem que fazer Cardiologia, você vem trabalhar comigo, você vai ficar na minha equipe”. Quando eu contei pra ele que eu ia fazer Geriatria, ele parou de falar comigo. Ele ficou puto, ele falou assim: “você é louca, você é inteligente demais pra ir pra essa área”. Porque na época a geriatria meio parecia charlatanismo, né? “Ah, porque vai fazer clínica médica então”.. Eu falei assim: “mas é diferente a clínica do idoso”. Tava começando a ter a noção de que o corpo envelhecido era diferente. Então, eu decidi fazer e todo mundo olhava torto. Todo mundo falava assim “não, você vai fazer geriatria e tal”. Eu falei “eu vou fazer Geriatria”. E foi a melhor decisão do mundo, porque aprendi a trabalhar em equipe, os meus chefes eram maravilhosos, eu fui muito feliz na residência, muito feliz mesmo. E aí, na residência de Geriatria, eu entrei em contato com o conceito de cuidado paliativo, que eu ganhei de presente de uma enfermeira, o livro da Elizabeth Kübler-Ross, “Sobre a morte e o morrer”. Eu falei, é isso que eu quero.

P/1 - Aí você leu o livro? Como é que foi?

R - Eu li o livro numa noite e falei “eu sei fazer isso aqui, conversar com os pacientes. Eu quero fazer isso. Então, vou cuidar de pacientes em final de vida”. Comecei a buscar conhecimento em relação a isso, mas não tinha curso para fazer aqui no Brasil. A gente... Internet ainda é um negócio... Na década de 90, 90 e poucos, estava começando ainda. Era internet discada. A gente não tinha grana para ter computador nem nada, notebook muito menos. Comecei a fazer pesquisa bibliográfica mesmo disso. Depois fui ter alcance uma pós-graduação só em 2006, que eu fiz o Pallium, o Instituto Pallium, em parceria com a Universidade de Oxford.

R - Aí você foi para os dois lugares?

R - Não, eles vieram para o Brasil. Eles deram o curso no Brasil, que era o mesmo curso que era dado fora, eles vieram, porque tinha um grupo, tinha acho que uns 50, 60 alunos aqui no Brasil, e eles vieram, e eu fiz. E aí tem lá o certificado, um papelzinho que valida que eu sei o que eu faço.

P/1 - Mas, fora a Elizabeth, que foi um insight, teve alguma outra coisa que naquele momento te abriu a visão? Foi isso, e a sua própria vivência?

R - Sim. Claro que teve momentos de crise. Eu faço medicina, gosto tanto da vida, sou uma pessoa tão... Da vida mesmo. Apesar de todas as dores e dificuldades, não apesar delas, mas talvez por causa delas, essa coisa de dar valor a uma noite de silêncio, sem ninguém gritando, alguém sem dor, ter o que comer, era tão precioso, né? E aí eu falei “por que eu vou cuidar de morte?”. Aí eu falo que quem me curou desse mistério há anos de terapia, que eu ficava “será que eu estou fazendo certo? O que será esse problema? Eu tenho um problema, não é possível”. Foi Adélia Prado. Ela tem um verso que chama Cantiga Triste. “Uma Cantiga Triste, pode com ela quem não perdeu a alegria”. Aí eu li esse verso. É por isso que eu faço isso. Porque eu não perdi a alegria. E dou conta da cantiga triste por causa disso.

[pausa]

P/1 - Eu queria voltar, que você foi contando toda essa sua trajetória da vida médica. E que horas você, esse outro lado da vida, casou, abriu o amor? A gente fala um pouquinho da fé. A gente já não falou especificamente da morte, que é uma grande coisa, mas vamos falar da outra coisa, que é o amor ou não, ou o casamento, ou ser mãe. Então, vamos voltar lá atrás e que horas que isso foi acontecendo, e em que momento?

R - Quando a gente voltou para o lugar em que a gente tinha casa para morar, eu tinha acabado de entrar na outra escola, estava com 13, 14 anos. Aí, meu pai era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima. Então, quando as coisas começaram a melhorar, ele... Era uma coisa muito bonita do meu pai. Ele acabava ficando mais religioso, praticante, quando ele ia para agradecer. Então, ao contrário do que você tem normalmente, que você fala assim, quando está dando perrengue, você fica religioso. Começa a ir, pedir por um socorro. Ele não. Quando ele estava no perrengue, ele meio que estava trabalhando e tal. Minha mãe ficava mais nessa de “vamos fazer oração, vamos rezar para as coisas darem certo”. E meu pai, nessa fase que a gente estava boa, então a gente todo domingo ia para a missa na Nossa Senhora de Fátima, que fica ali no Sumaré. E a gente ia para a missa no horário dos jovens, que era das 11 da manhã, a missa dos jovens. E eu achava uma delícia, porque eu adorava música, arte, sempre foi uma coisa forte comigo. E era lindo o coral. E aí eles avisaram na igreja que ia ter inscrições para o fim de semana, que era o curso de jovens. Era uma espécie de retiro, que era no fim de semana. E aí eu fui perguntar, fui com o meu pai e com a minha mãe, falei assim, “ah, poderia perguntar, tal, como é que eram os jovens?” E aí eles disseram que era a partir dos 14 anos. Eu estava com 13. Foi o ano que eu fiz 14. E aí meu pai falou com os coordenadores, o casal coordenador, tal, e eles falaram, “não, mas ela pode vir, tal”. E aí eu era, virei a caçula do grupo. Aí entrei no grupo, e todo fim de semana tinha atividade, porque a gente se encontrava no domingo, 9 horas da manhã, para ensaiar para a missa. Então, eu ia todo domingo. Tinha o coral, a gente dividia as leituras, ouvia qual era o tema do fim de semana. E era uma comunidade muito ativa, estava integrada com o grupo de casais da paróquia. E era um trabalho bem legal. Tinha teatro, a gente fazia a coisa da encenação da Páscoa, do Calvário de Jesus. Eu fiz papel da Verônica, papel de Maria Madalena, papel de Maria. E tinha essa coisa da música, da arte. Começou a ter esporte. A gente jogava vôlei à tarde no domingo, depois da missa. Ia para casa, almoçava ou almoçava por ali e ficava para jogar vôlei. E aí teve um grupo de jovens que foi e aí eu conheci o Beto. O Beto estava com 18 e eu tinha 15, 14, 15 anos. Ela estava com 14 ainda quando a gente se conheceu. Aí a gente começou a namorar. Aí eu lembro quando ele me levou na casa da mãe dele a primeira vez, a Dona Investi falou assim “mas ela é muito novinha, Beto. Ela é uma criança”. Foi o primeiro namorado. E aí a gente se casou, a gente namorou nove anos e a gente se casou, estava no último ano da faculdade, em 92.

Então, esse tempo todo vocês tinham namorado?

R - A gente se namorava, teve tempos que a gente se separou e tal. E a gente acabou casando no final da faculdade. Mas o Beto, assim, embora eu, foi o primeiro namorado e tudo mais, o Beto era o lugar de respiro nesse caos que eu vivia. Então, tinha briga com meu pai pra eu sair, tinha que chegar antes das dez em casa. Quando eu chegava às dez, minha mãe já tava com o olho vermelho de tanto chorar. Minha avó falava pra mim, “não faça isso com a sua mãe. Não saia mais de casa”. Porque meu pai, da hora que eu saía, a hora que eu chegava, meu pai me infernizava. Então, foi um tempo de namoro muito difícil. Mas eu saí de casa, era um lugar que eu respirava. E aí a gente casou e depois, isso foi em 92, em 96 nasceu a Maria Paula. Então, a minha avó morreu no dia da minha formatura. No começo, eu me sentia muito culpada de não ter conseguido cuidar dela, porque eu não entrei na faculdade um ano antes, com aquela história de perder a inscrição. Ela falava que se eu tivesse entrado um ano antes, eu teria cuidado dela, mas não entrei. Ela morreu exatamente no dia da minha formatura. Ela estava morando com o meu tio lá em Aparecida do Oeste. Mas depois na terapia eu entendi que ela viveu para eu terminar. Porque também um dos motivos que eu voltei também era por conta, por causa dela. Aí quando eu soube que ela morreu eu falei “se eu tiver uma filha ela vai chamar Maria Paula”. Aí a Maria Paula chegou em 1996. A relação com o Beto era uma relação que estava... Tem uma frase que eu vi recentemente que fala assim “a melhor coisa na vida de um homem e uma mulher, de um casal, é a amizade. E a pior coisa na vida de um casal, um homem e uma mulher, é a amizade”. E aí com a gente foi isso. A gente ficou amigo. Aí eu achei que não vou conseguir seguir o casamento, aí engravidei do Henrique. Aí eu falei, “não, não, vai dar certo, vai dar certo”. Eu queria ter uma família, uma família. Porque eu não tive uma família, família. E aí nasceu o Henrique, a gente ainda ficou juntos sete anos e a gente se separou.

P/1 - E o Beto, ele era o quê? Fazia o quê?

R - O Beto fez administração de empresas, aí ele trabalhou na indústria farmacêutica toda a vida dele. O Beto era um cara muito da rotina, da segurança, das nove às seis. Quando me casei, eu já era inquieta, tinha que fazer artesanato, gostava de música, gostava da arte, gostava de ler e fazer curso de meditação e de astrologia, querendo fazer mil coisas, viajar, e o Beto não. Olhava para ele e pensava que queria tanto ser como ele, porque é tão difícil ser eu, tão complexo, tão cheio de coisas, cabeça tão cheia de problemas. E aí eu comecei a perceber que não era para mim aquilo. Eu não ia ser feliz com aquele modo de viver. E a gente se separou, mas a gente seguiu amigos. A gente não se separou... Eu falo que a gente se separou antes de estragar a nossa vida. Embora tenha sido um processo difícil, foram dois anos, até eu que saí de casa. Então, foi um processo... A gente acha que quando não acontece nada de grave, traição, alguma coisa, violência, alguma coisa que não é difícil, mas sempre é difícil. E é um luto também. E aí eu fiquei, a gente se separou em 2008. E aí eu fui conhecer um cara que a gente decidiu namorar em 2015 só. Então, eu tive um namoro paquera, história de amor e tal, mas... E sempre pra mim muito claro que a questão dos meus filhos era a prioridade.

P/1 - E eles moravam com você?

R - A gente teve, fez o negócio da guarda compartilhada. A revelia de três advogados, né? Porque quando a gente se separou, a gente foi ver como é que era essa história de formalizar a separação. Eu fui em dois advogados, ele foi no terceiro, e todos recomendaram guerra. Todos. A gente não quer que os nossos filhos fiquem sem pai e mãe. Ou ficar só com a mãe ou só com o pai. A gente quer fazer a guarda compartilhada. “Ah, não, isso não dá certo, isso não é bom para as crianças”. “Não, o que não é bom para as crianças é a guerra”. “Ah, não, a guarda compartilhada não dá certo”. Falei “o que não dá certo é do jeito que é, né?”. Aí, conversei com o Beto e falei assim “Beto, você tem alguém?”. Ele falou “não, não tem ninguém”. Falei “eu também não. Vamos fazer do nosso jeito, então”. Aí, em algum momento, a gente formaliza “se aparecer alguém, se quiser casar e tal”. Quando a gente decidiu separar, meus pais ficaram contra mim. Então, meu pai e minha mãe começaram a fazer o assédio dos meus filhos para eles escolherem ficar com o pai, porque eu só pensava em trabalhar e tal.

P/1 - Nesse momento você já estava trabalhando?

R - Loucamente, né? E aí a minha mãe estava ainda super no catolicismo doente. Ela falou “não, isso vai acabar com a sua vida, você vai ser vai ser castigada porque o casamento não se desfaz assim”. Então, eles ficaram muito mais afastados de mim. Mas meus filhos ficaram a favor da história. Mesmo a Maria Paula tendo 12 anos, ela estava com 12 na época, ela ficou muito junto, de falar, “não, mãe, você precisa ser feliz”. Foi uma conversa que a gente teve. [intervenção] Ela estava tendo educação sexual, a gente foi andar na praça, caminhar no domingo, aí eu falei para ela “e aí, você está com alguma dúvida?” Ela falou assim “não, a professora está explicando tudo”. Aí eu falei “olha, se você e suas amigas tiverem alguma dúvida que a professora não explica, a mamãe é médica, você pode marcar um dia de meninas em casa e a gente pode conversar sobre todas as dúvidas”. “Legal, mãe, que bom”. E a gente começou a falar sobre relacionamentos, sobre relação, e ela só me entrevistando. “Mãe, o que você acha disso, o que você acha daquilo?”. Até um determinado ponto ela falou assim “posso te fazer uma pergunta?”. Eu falei “claro. Falei que você pode fazer qualquer pergunta”. Ela falou assim “por que você está casada com o meu pai?”. Eu falei “eita”. Ela falou assim “você disse que podia fazer qualquer pergunta”. Eu falei “tá bom. Beleza. Mas por que da sua pergunta?”. “Porque se tudo isso que você me falou sobre relacionamento é verdade, você não é feliz”. A gente nunca brigou, nunca teve uma discussão, eu e o Beto, mas as crianças, elas aprendem pelas costas, elas não aprendem pelas palavras. E aí ela fala isso, ela fala assim “mãe, se você quiser ser feliz, eu tô do seu lado. O Henrique vai sofrer mais, mas eu tô do seu lado”. E aí tomei coragem de... Aí conversei com o Beto pra gente fazer terapia, pra poder fazer esse processo do jeito menos dolorido possível. Ele não quis. E aí eu fui fazer terapia. Eu escolhi uma terapeuta que era especialista em casais, em terapia de família. E aí eu procurei a Tânia e falei: “Tânia, eu vim aqui porque eu vou me separar, não é uma decisão que está em risco, já está decidido, mas eu quero fazer da forma menos sofrida possível”. E aí foi quase dois anos. E aí eu me separei e a gente fez a guarda compartilhada. Eu aluguei um apartamento pertinho da casa do Beto e eles ficavam segunda e terça comigo, quarta e quinta com o Beto e sexta, sábado e domingo a gente alternava o fim de semana. E a gente tinha um acordo de que um ia se a babá do outro. Se um fim de semana eu não pudesse ou parte dele eu precisasse trabalhar, eu ia contar com o Beto e vice-versa também. Às vezes ele tinha evento de trabalho que passava o fim de semana fora e tal, e a gente foi super bem. Aí, passaram-se quatro anos, uns quatro, cinco anos, teve um intercâmbio na escola da Maria Paula com os alemães. Ela estudava no Porto Seguro, então ela ia ficar três meses fora e depois vinha a pessoa que recebeu ela, vinha para o Brasil e tinha que seguir a mesma rotina do dia a dia da pessoa. E aí a gente foi na escola para falar que a nossa rotina era meio diferente. E aí o pessoal da escola falou assim “como? Mas vocês se separaram, mas a gente nem notou, não aconteceu nada com as crianças”. Falei assim “não aconteceu nada com as crianças porque eles não perderam pai e mãe”. Teve um adicional aí de ter duas casas, de ter dois quartos, de ter dois espaços e tal, mas eles não perderam a coisa de família. Sempre que a gente tinha coisas na escola, ia os dois. O Beto começou a namorar primeiro que eu, mas a Bel foi muito madura. Ela ocupou o lugar que estava vago, que era de companheira do Beto, não de mãe dos filhos dele. Então, quando tinha evento da escola, tinha, sei lá, dois convites. Ela falava assim “é para ir a sua mãe e a mãe da Ana. Eu não vou. Vai a família”. Então, sempre o núcleo da família ficou preservado, sem maiores crises. Então, só descobriram quando a gente foi lá contar. Em 2015, eu conheci o Fábio. E aí parecia uma grande história de amor, mas foi uma tragédia. Era um cara super narcisista. Narcisista maravilhoso, porque caí que nem um patinho. Mas não fiquei muito tempo na crise. A gente se separou em 2020, um mês antes de ter a pandemia. E aí eu conheci... Aí depois eu falei assim, “não, agora chega, né? Já brinquei, já me diverti, já casei, já fiquei brava, né? Pior de mim veio à tona, então agradeço, Fábio, de eu ter conhecido um lado bem Ana Cláudia, atroz, mas necessário, sobrevivi, separei e falei, agora deu, só vou brincar”. E aí eu conheci o Alcio. Eu estava coordenando um curso de capelania. O Alcio é monge zen. E aí eu tinha que chamar um budista para dar aula para o grupo sobre o que era a doença, o sofrimento e a morte na visão do budismo. E aí, eu não conhecia ele. Mandei mensagem, eu já estava meio famosa, foi em 2021. Aí eu convidei ele e ele “não, você me convidando, já fechei a agenda, né? Não sei o que eu tenho, mas já vou cancelar”. E eu falei “ah, que gentil e tal. Aí, você manda o currículo, uma minibio, para eu te apresentar no dia”. Aí ele mandou a minibio, aí eu li lá e falei “nossa, médico carioca da UFRJ, monge zen budista, psiquiatra e antropólogo”. Falei, “pô, dá um papo bom, né?”

P/1 - Tá indo bem.

R - Não, a conversa é boa, mas olhei assim, não olhando quem é este homem, né? “Nossa, que pessoa legal, né? Interessante”. Quando eu comecei no budismo, era no zen, que eu comecei a me aproximar mais do budismo. Falei “nossa, vou voltar às minhas origens do budismo”. Chegou mais perto da aula e falei para ele mandar uma foto, porque a gente fazia um portfólio no site. Ele manda a foto. Falei que era o estilo Javier Bardem, todo tatuado, igual a mim. Pensei que era gay ou estava casado. Não é possível ter uma pessoa assim disponível. Falei que deve ser uma pessoa legal de conhecer. Era tudo online, em 2021, terminando a fase mais crítica da pandemia. Falei que tinha curiosidade de pegar a aula gravada para ver a minha cara. A hora que ele começou a falar, aquele vozeirão, falei “bicha, eu quero morar nessa voz”. Aí troca mensagem e tal. Naquela semana, o pessoal adorou, foi uma aula maravilhosa, incrível, muito bom. Um caminho que ele escolheu para abordar o que era o sofrimento, a coisa do budismo, a história toda de Buda e tal. Ele conduzia a meditação e eu fui conversando com ele. Eu sei que passou uma semana na sexta-feira e ele falou, “mandou um whatsApp pra mim, mandou um e-mail pra você. E eu tô um pouco ansioso com a resposta, então, se você puder, assim que você puder, você me responde?”. Aí eu falei “Alcio, eu acho que eu vou o quanto antes lá”, mas foi uma sexta-feira que o mundo tava caindo, assim, tava só paciente descompensado, problema na empresa, aquele caos total. Aí, bom, depois que ele falou isso, eu não aguentei, fui lá olhar o e-mail, né? Ele me convidou para sair. Falou que estava com 65 anos e não tinha mais tempo para perder com essa lenga-lenga. Eu quero conhecer você melhor. Se você estiver interessada, a gente pode marcar um date. Eu vou para São Paulo, porque estava no Rio, eu vou para São Paulo, a gente almoça. Ou você vem para o Rio, faz um bate-e-volta. Não sei, você escolhe se faz sentido para você. Algo a perder? Primeira pergunta, algo a perder? Acho que talvez paciência, que era uma coisa que eu já tinha perdido na relação anterior. Aí marcamos. Quatro horas de zoom date. Quando a gente se encontrou em São Paulo, na semana seguinte, os presentes da gente eram uma coisa patética. Eu dando pedra, pena de passarinho, planta seca, e ele me entregou as mesmas coisas. Encontrei o bruxo da minha vida. Aí ele me abraçou, quando ele me abraçou eu falei assim “voltei pra casa”. Esse foi o primeiro encontro, foi final de novembro. Em fevereiro a gente casou. Só que a gente já fez, acho que, oito casamentos. A gente fez casamento... O primeiro casamento foi na casa da Anete, que é uma melhor amiga minha. Depois a gente fez um casamento no terreiro de Candomblé, no Macapá, porque ele é do Candomblé também. Depois fizemos um casamento budista, fizemos um casamento com os índios, porque a vó dele era Fulni-ô. Fizemos um casamento na Rocinha. Fizemos um casamento agora, que eu mudei de nome. Eu te falei que foi agora dia 9 de novembro. Então, a gente já está juntos há três anos, quase quatro anos. Agora chegou. Quem vê a gente... Ele mudou, ele saiu do Rio e veio para São Paulo. Aí eu ganhei o “combo família", porque eu ganhei mais três filhas. Ele tem três filhas, então agora eu tenho três enteadas. E tem a neta dele, que tem 10, 11 anos, mas ela mora fora do Brasil, mora em Berlim. E eu ganhei agora o Pedrinho, que está com um ano. E ganhei também a tia dele, que tem 88, agora tem uma velhinha para chamar de minha. Ela mudou para São Paulo também, ela mora em frente de casa. Então, eu tenho combo família agora. Chegou tudo. Uma delícia.

P/1 - Que linda a história. Muito bom.

R - Aí tem gente que pergunta assim “nossa, com o que você fez? Você é tão ocupada, você não para, você trabalha 70 horas por semana, como é que foi?” Eu falo assim “ó, modo de encontrar um grande amor: não queira, não se prepare, não peça ao universo, diga não de jeito nenhum para qualquer proposta, porém, quando é”.

P/1 - Tem que fazer esse livro.

R - Então, está em mente. Eu tenho que escrever um livro sobre luto das relações. Ele escreveu um que chamou “O Encontro”, que é da história... Eu sou a 4º casamento do Alcio. E o 3º casamento foi um grande amor da vida dele. E ela morreu de câncer de pâncreas. Ele ficou 11 anos sem se relacionar até me conhecer. E ele escreveu um livro lindo, recomendo, meninos leiam! “A história de um homem cuidador: O Encontro”. Porque tem poucos homens cuidadores.

P/1 - Muito poucos. Ana, vamos voltar agora para essa sua história, na sua relação, de descobrir todo esse trabalho da vida, da morte, das pessoas, como foi e de que maneira você foi vocacionando isso?

R - Então, na residência, o primeiro contato com esse espaço mais objetivo do relacionamento com uma pessoa que está morrendo por conta de uma doença ameaçadora de vida foi com Elizabeth Kübler-Ross. Então, eu li esse livro, depois eu li mais alguns dela, mas o que mais me marcou mesmo foi o “Sobre a Morte e o Morrer”. E aí, depois disso, eu estava sempre envolvida em alguma atividade, iniciativa dentro do hospital, ou dentro da residência, na preceptoria, com pacientes em final de vida. Em 2000, eu fui trabalhar no Einstein. A gente mudou, quando o Henrique nasceu, a gente mudou para o Morumbi, e aí eu recebi uma proposta para ser assistente do grupo da Oncologia lá do Einstein para ser parte da equipe com esse olhar de paliativista. Porque depois, no HC, eu já estava mais conhecida com isso. Eu trabalhei em vários, na Intermédica, que tinha um pedaço da Intermédica que era o case, que era para paliativo. Depois eu trabalhei na Blue Life com home care e tinha o núcleo de cuidado paliativo, então eu comecei a ficar conhecida dentro do meio da área da saúde como uma pessoa envolvida nisso.

P/1 - Você foi sendo médica?

R - Médica, sempre.

P/1 - E aí você foi tendo essa...