A gente na Copa - História da gente que faz o país do futebol

Depoimento de Alexandre Primo Theodoro

Entrevistado por Rosali Henriques

São Paulo, 18 de dezembro de 2013

Realização Museu da Pessoa

PCSH_HV_439_Alexandre Primo Theodoro

Transcrito por Karina Medici Barrella

P/1 – Bom dia.

R – Bom dia.

P/1 – Alê, eu gostaria de começar perguntando o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

R – Meu nome é Alexandre Primo Theodoro. Nasci aqui em São Paulo no dia 27 de fevereiro de 1957.

P/1 – E qual é o nome dos seus pais?

R – Sérgio Primo Theodoro e Teresa Gianini Theodoro.

P/1 – Eles são aqui de São Paulo?

R – São aqui de São Paulo. Meu pai é do interior e minha mãe é de família italiana, imigrantes italianos que vieram pra São Paulo e fizeram a vida aqui.

P/1 – Você chegou a conviver com seus avós?

R – Cheguei a conviver com a avó materna. Meus avós paternos muito pouco, era praticamente bebê, não me lembro deles, eles vinham do interior. Fazendeiros que no crash da Bolsa de Valores de 1929, aquela história antiga, perderam tudo porque plantavam café. Meu avô veio pra São Paulo vender leite tipo A pra sobreviver e minha avó, como uma mulher já meio moderna pra época, ela era uma intelectual, veio dar aula, coisa que não era permitida ainda, mulher trabalhar, foi uma guerra com meu avô, e ela virou professora aqui. Mas eu tive pouco contato com eles, eu sei a história. Meu avô materno eu não conheci e minha avó materna, minha avó Nina, convivi muitos anos, era uma cantora lírica, incrível, cantou ópera a vida toda.

P/1 – E eles vieram pro Brasil quando, você tem ideia?

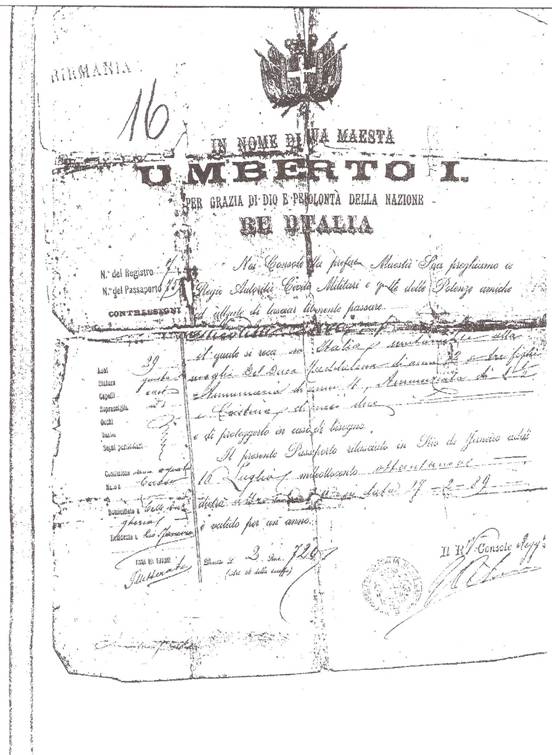

R – Eles vieram no início do século XX. Minha avó nasceu aqui já em 1913. Mas eu tenho fotos incríveis deles em São Paulo, eu tenho uma foto que tem meu tataravô, coisa incrível, parece um fantasma, em cima do plano, acho que no Jardim da Luz, que eles iam fotografar em lugares, o fotógrafo levava em locais assim, acho que tinha fotografia, a máquina poderia ir. E tem o meu tataravô. Não falavam português, nenhum deles, viveram aqui durante anos, morreram sem falar português, só dialeto e italiano.

P/1 – Eles são de que região da Itália, você sabe?

R – Uma parte do meu avô, região de Lucca, uma região um pouco mais rica, mais bem sucedida. E minha avó da região de Bari, que é uma região que até hoje não é rica, na época era muito pobre, eles eram pescadores e vieram pra cá imigrantes pobres. Bari, na verdade, Polignano a Mare, vizinho à Bari, que é sudoeste da Itália, e Lucca que é mais pra cima, assim, uma região mais rica.

P/1 – Na Toscana. E eles moravam onde aqui? A sua avó, que você conviveu com ela.

R – A família morando aqui foi aquela típica, moraram no Brás, a parte do meu avô foram depois do Brás, começou a ganhar dinheiro, comerciantes, vender farinha, essas coisas assim. Ganharam muito dinheiro, aí foram morar na Vila Mariana, que já era um local um pouco mais assim, como se fosse campestre porque tinha hortas, a casa era grande, aquela coisa. E a parte da minha avó materna era todo mundo do Bixiga. Eu mesmo peguei o finalzinho, eu morei no Bixiga com a italianada toda, tenho parentes que moram no Bixiga até hoje, na Rua 13 de maio, na mesma casa, desde 1900 e nada. Eles moram na mesma casa, ficou para os herdeiros, montaram um pequeno negócio lá, fazem bolinho, cafezinho, coisas típicas italianas. No final do ano trocam comida, é uma troca de comida agora nessa época do ano um leva a ricota, outro leva a massa. Muito passa pela mesa, a cultura italiana. E dos meus avós paternos eu ainda tenho meus primos, tal, mas também já estão pelo planeta, não tem essa cultura tão enraizada como tem na minha parte italiana materna.

P/1 – E você sabe como seus pais se conheceram?

R – Eles se conheceram aqui em São Paulo via uma irmã do meu pai que tava, acho que, com tuberculose, uma coisa assim, na época e se tratava em Campos de Jordão. Então numa dessas idas pra visitar a irmã, meu pai foi, minha mãe também estava lá, eles se conheceram e aí se aproximaram por causa da irmã dele e tal e ficaram juntos uns anos aí.

P/1 – Você é filho único ou tem outros irmãos?

R – Eu tenho uma irmã um pouco mais nova, somos dois, casalzinho.

P/1 – Você falou do Bixiga. Você passou a sua infância no Bixiga ou chegou a morar lá?

R – Não passei a infância. Eu nasci em São Paulo, com zero dia eu fui pro Rio porque meu pai trabalhava no Rio na época. Então minha mãe esperou eu nascer e foi pro Rio, eu morei de zero a dois anos no Rio, aí voltamos pra São Paulo. Então, era pra ser carioca, só que minha mãe quis que eu nascesse aqui por causa da mãe dela, família, tal. Meu pai já estava lá. Aí voltei pra São Paulo e fui morar no Bixiga, morava na Rua Santo Antônio. A gente foi morar no apartamento da minha avó. Tinha muito isso, as famílias ainda tinham aquele hábito casava e continuava na casa. Minha avó foi assim, ela casou, foi morar na casa dos sogros dela, por exemplo. Coisa que ela não gostava nada porque a família dela, bareses, era bem mais à vontade, e a família do meu avô era de Lucca, muito formal. E mulher não podia falar à mesa, por exemplo, pra você ver como era uma coisa assim. Mulher não falava à mesa, os casamentos eram arranjados, as mulheres não tinham direito a nada. A minha avó casou e ficava trancada em casa, ela não podia sair na janela, ela me contava. Não saía na janela. Uma mulher que ficasse na janela, se um homem da rua comentasse, era malvista. Então era uma vida reclusa, como a gente imagina uma freira no convento, as mulheres, pelo menos a da ala italiana, viviam assim. Ela passou anos dentro da casa dela, quando saía, saía com meu avô. Nunca saía sozinha de casa. Quando começou a namorar meu avô, muito novinha, saíam os irmãos dela, sentavam no meio do cinema, não tinha contato físico, não pegava na mão. Ela casou acho que com 13 anos de idade, uma coisa assim, meu avô com 17 anos, uma coisa muito rígida. E ela contava que aconteceu um milagre na vida dela, a irmã tocava piano, ia visitá-la depois de casada, ficava tocando piano e ela cantando, porque ela sempre cantou. Tinha um maestro que morava ao lado e esse maestro ficou durante dez anos escutando minha avó, louco pela voz dela, só que não tinha coragem de chegar pro meu avô e falar: “Sua mulher tem uma voz bonita”, porque meu avô podia sacar uma arma e matar o cara, era rígido o negócio, a moral. Até que um dia ele abordou meu avô, que chamava Frediano. “Frediano me desculpa, a gente se conhece há muitos anos, eu tenho uma coisa a dizer. Reaja como quiser. Sua mulher tem uma voz linda!”. E aí o meu avô ficou mudo e o cara não sabia se ia apanhar, o que ia acontecer, uma desgraça. “Olha, eu gostaria de convidá-la pra cantar. Eu tenho um coral, tenho contato”. Meu avô permitiu e minha avó virou uma cantora famosa. Tanto que depois que meu avô morreu, eles vinham de uma família muito rica e meu avô perdeu tudo. Perdeu tudo. A herança que os pais deixaram, toda riqueza, eles viveram numa riqueza muito grande aqui em São Paulo. E aí, perdeu tudo e minha avó sobreviveu, criou minha mãe e minha tia, as duas filhas, pela música. Porque aí não teve herança e foi justamente por esse momento mágico do maestro tirar ela de casa que ela conheceu o mundo, se tornou uma pessoa liberada. Depois que ela começou a cantar descobriu que se falava palavrão. Ela não sabia que existia palavrão. Aí, um dia, ela escutou uma das empregadas, eram muitos empregados na casa e uma das empregadas falou um palavrão. Ela perguntou o que significava porque ela nunca tinha escutado, pra você ver como ela vivia reclusa. Aí, a empregada negra explicou, minha avó adorou e passou o resto da vida falando palavrão (risos). A palavra, o humor dela passava pelo palavrão. Então ela chegava aqui e já soltava uma piada que você ficava vermelha. Ela aprendeu todas as palavras, o que queria dizer, tal, tal, tal. Ela era muito espontânea, aberta, comunicativa. Uma artista, né?

P/1 – Ela usava o sobrenome do seu avô artisticamente?

R – Do meu avô, é Nina Gianini. Ela era Nina Laporta, que era da família dela e Gianini. Ela usava Nina Gianini.

P/1 – E você conviveu com ela porque você morou esse tempo que você está falando.

R – Ela morreu em 95, então eu convivi muito, foram muitos anos. Morei quando pequenininho, depois minha mãe foi morar com ela, minha irmã morou com ela. Só eu que fui crescendo e nunca morei mais com ela na vida adulta, mas a gente era muito próximo. Ela artista, eu de certa forma virei artista também. A gente se entendia.

P/1 – Você falou que quando vocês vieram do Rio, você tinha dois anos, vocês foram morar nesse apartamento dela, na Santo Antônio. Com ela, ela morava lá.

R – Com ela. Ela morava lá. A gente foi morar lá porque quando eu voltei do Rio minha mãe e meu pai já não estavam bem, entendeu? O casamento não deu muito certo. Meu pai era jornalista, intelectual, boêmio, minha mãe era uma dona de casa. Vinha também de uma cultura de escola de freiras, como eram educadas as mocinhas da sociedade paulista. O casamento não deu muito certo, não. E a gente morou lá com a minha avó por causa disso. De lá a gente saiu pra uma casa nossa, que minha mãe comprou. Moramos lá, meu pai frequentava o tempo todo, domingo, almoço com minha avó, macarronada, aquela coisa, tal, mas ele tinha a casa dele e ela a dela.

P/1 – Mas ele continuou no Rio ou estava aqui em São Paulo?

R – Não, aí ele veio pra cá. Depois ele veio pra cá e trabalhou muitos anos nos Diários Associados, do Chateaubriand. Ele era jornalista e fez a vida dele ali no centro da cidade, na Rua Sete de Abril, onde era os Diários Associados, toda a parte social dele era ali. Eu me lembro de ir aos lugares, no Clube dos Artistas que era um local, um barzinho. Frequentei o Bar do MAM aqui em São Paulo, ia a muitos bares com meu pai, criancinha.

P/1 – E a sua mãe, depois da separação, ela chegou a trabalhar?

R – Chegou. Aí por necessidade da vida, a gente não tinha riqueza, herança nenhuma. Meu pai jornalista, aquelas coisas, você sabe que jornalista pra ganhar dinheiro é duro, que tem aquele salário, classe média. E aí ele tinha outra casa, outra mulher, casou, fez outra família e tal. E a minha mãe virou funcionária pública, funcionária federal. A elite no início dos anos 60, o Brasil ainda não tinha indústria, não tinha nada, não tinha trabalho. Então a elite estudava ou Direito ou Medicina, os homens e a mulher casava. As mulheres começaram a trabalhar, revolução sexual, que surgiu ali na década de 60, permitia à mulher falar por cima do homem. Aquela liberdade levou a mulher a sair de casa e procurar trabalho. Não existia trabalho, ou ela virava professora, ou funcionária pública federal porque tinha algum conhecimento no governo. E isso aconteceu muito, eu não conheço outros estados, mas no Rio, São Paulo, totalmente, toda essa elite que virou classe média que precisou trabalhar entrou pra trabalhar no governo. A minha mãe trabalhou mil anos no governo, sustentou a gente, criou a gente pela Caixa Econômica Federal. Foi incrível porque a Caixa era uma mãe pros funcionários, tinha tudo, tudo. Tudo o que a gente tem, a gente comprou casa, depois carro, brinquedo, tinha loja, tinha farmácia, você ia lá, comprava as coisas, dava seu número de registro e ela trabalhou lá até se aposentar.

P/1 – Você falou que ela depois comprou uma casa, primeiro morou com a sua avó.

R – É, depois comprou uma casa.

P/1 – E essa casa é onde?

R – Essa casa é na Vila Olímpia. Eu morei lá dos cinco aos dez anos, na fase incrível de São Paulo, maravilhosa, porque era ainda rua de terra, terreno baldio, riachos, lá perto onde é a Bandeirantes, tinha rio, riacho, rã, sapo, bicho solto. Eu vivia de shortinho, descalço, era um moleque de rua, então empinava papagaio, bolinha de gude, guerra de mamona. Era solto, as portas eram abertas, ninguém trancava a casa. Era incrível, não tinha quase carro. Lá era considerado um lugar longe, imagine, nossa, ir lá.

P/1 – E como era essa casa?

R – A casa era uma casa bacana. Era uma casa de dois andares com quintal, eu tinha passarinho, cachorro, gato, coelho, tudo solto. Muitos pássaros, eu gostava de pássaros e minha mãe deixava eu por numas gaiolas lá. Era uma casa típica anos 60, os móveis hoje em dia seriam modernos porque na época mamãe montou uma casa moderna. Ela era jovem, então ela começou a ter o dinheiro dela, independência dela, virou namoradeira, tinha mil namorados, a casa cheia de festa, muita música. Eu lembro que escutava muita bossa nova, muito Frank Sinatra. A casa era movimentada. Minha mãe e minha tia eram bonitas, muito bonitas, então, davam muitas festas lá, era um barato a casa. Eu tenho uma lembrança muito alegre dessa fase. Meu pai frequentava aos domingos, minha avó ia lá. Uma fase bem bacana. Eu era ligado em televisão porque eu lembro que chegava da escola, então tinha cultura pop que entrou na minha veia, que eu levo até hoje no meu trabalho, tanto na época que eu trabalhei no futebol como cultura, eu levo a cultura pop. Aquela época da Jovem Guarda, dos Beatles, eu vivi isso muito intensamente no começo dos anos 60. O início da televisão. Essa liberdade porque minha mãe trabalhava, eu chegava da escola com a Kombi e ficava solto na rua até de noite, aquela molecada. Era muito mato, isso é incrível, hoje é tudo prédio ali. Muito mato.

P/1 – E você estudava onde?

R – Nessa época eu estudei em dois colégios bacanas. Um era o Meninópolis, ou Pequenópolis, que existe até hoje. Colégio normal ali do bairro, tal. Isso foi quando eu mudei. Depois fui estudar no Jardim Escola América, que foi uma escola experimental que não existe mais, tinha menos de 50 alunos e que eu me lembro que tinha a dona Altair que era uma diretora pedagoga e que aplicou um método pedagógico na garotada incrível. Foi ali que eu me formatei, ali veio minha formação cultural porque a gente, eu editava um jornal com sete, oito anos de idade, o Ameriquinha, que meu pai ensinou a gente a fazer e ia lá. Se o teu pai era jornalista, ia lá o jornalista. Se o teu pai era chefe de cozinha, ia chefe de cozinha, se era engenheiro... Então tinha teatro fortíssimo, a gente atuava, tocava piano, violão. O lado sensível era muito incentivado e os pais que colocavam os filhos lá eram liberais, queriam essa cultura. Ao contrário da cultura reprimida da época, que tinha aquele choque, estava tendo uma revolução de comportamento dos anos 60, porém a cabeça dos mais velhos ainda estava no século XIX, tinha esse choque mesmo. Era essa briga de liberdade, de moral e de comportamento, do jovem poder se vestir do jeito normal, não podia, até então tinha aquelas roupinhas. De repente comecei a usar jeans, tênis, que até o início dos anos 60 não se usava, só se usava roupa de adulto. Então, isso deu muito choque. Então no Jardim Escola América estudei alguns anos, foi bacana. Aí a gente saiu da Vila Olímpia e foi pra Higienópolis, bairro de classe média alta, minha mãe comprou um apartamento lá, não queria mais morar em casa. Minha avó e minha tia já moravam em Higienópolis, tinham recuperado o status sei lá qual, minha avó trabalhava cantando, minha tia trabalhava, eram mulheres independentes. Compraram apartamento em Higienópolis e ali eu entrei no Mackenzie (risos). E foi um choque cultural porque o Mackenzie era, e deve ser até hoje, não sei como é, era extremamente rígido. Muito rígido. Eu garoto, cabeludo, calça boca larga, passei uns quatro, cinco anos no Mackenzie numa guerra terrível com as professoras. Até que minha mãe falou: “Pode sair. Eu não aguento mais esse lado pedagógico deles”. Eu já era adolescente.

P/1 – E foi estudar onde?

R – Aí virei aquele adolescente meio vagabundo, que estudava em colégio que passava por nota, não sei o quê, até eu terminar o ginásio. Aí estudei no bairro, no Teresiano, no Claretiano, num que tinha na Avenida Angélica, Piratininga, que é aquele colégio que pagou passou, não precisava estudar. Terminei o ginásio meio aos trancos e barrancos e aí fui parar no Equipe, que era também um outro colégio experimental, incrível, ali na Caio Prado, que hoje se discute o Parque Augusta. Eu tenho certeza que vai virar parque, é muito forte o movimento. E ali foi um momento também bacana, cultural, porque o Equipe era um caldeirão pedagógico muito incrível de professores todos vindos da esquerda, perseguidos pela ditadura militar, maoísta, trotskista, esquerda mesmo. E eles fizeram a nossa cabeça, a gente virou aquela garotada rebelde contra o governo, participava de passeatas, quando tinha passeata nós não tínhamos aula. Os nossos professores iam na frente encarar a polícia, a gente fugiu de muita bomba, hoje que está tendo muita coisa aqui novamente no Brasil. Eu me lembro muito, a gente era uma minoria na época, encarando aquela polícia raivosa, com cachorro, tanque de guerra. Eles vinham com tanque naquela época.

P/1 – Só pra gente situar, que época é isso?

R – Isso é 73 a 78, foi a minha época de Equipe. Eu comecei a frequentar o Equipe até antes de entrar no colegial porque eu tinha tomado pau no ginásio, no Mackenzie, e aí meus amigos foram pro colegial e meus amigos próximos entraram no Equipe. E eu descobri o Equipe, passava o dia lá. Eu acordava e ia pro Equipe, passava o dia lá, almoçava com o pessoal, ficava envolvido com o centro cultural, shows, com música.

P/1 – E dessa época do Equipe tem algum amigo seu de turma que você ainda tenha amizade?

R – Muitos! Acho que passam de 50. Virou uma turma, uma referência. Eles são presentes, a gente se encontra ainda em aniversários, festas. Hoje mesmo tem uma festa que reúne essa turma toda, que é na casa da Ana Ciça, uma amiga um pouco mais jovem, mas que faz essa festa há 20 anos, vai essa turma toda. A mais jovem e os mais velhos, eu sou da turma dos mais velhos do Equipe. O Equipe começou em 73, eu peguei ele no início. Ele existe até hoje, mas naquela forma durou até, acho que final dos anos 70. E a gente se encontra sim, tem o Bar Balcão aqui em São Paulo que é totalmente equipano, que a gente frequenta. Todo mundo virou jornalista, arquiteto, artista plástico, todo mundo foi pra essa área, televisão. O Equipe tem uma importância cultural muito forte nessa cena cultural que se formou nos anos 80, onde a gente, já adulto, começou a ser alguém na vida. A gente fazia tudo com muita criatividade, então se eu tinha uma amiga bailarina todo mundo ia ver a apresentação dela como bailarina, aí vinha um que era fotógrafo, que era músico, que era videomaker, o que era estilista, todo mundo participava do espetáculo. Aí o outro artista plástico, aí a bailarina ia lá, os videomakers iam gravar, vinham as meninas fazer performance, era um bando que vivia... Por isso que os anos 80 em São Paulo foi uma cena cultural muito forte de rock, de televisão, que a gente surgiu na televisão, os videomakers. Ninguém era da televisão, nunca pensei em fazer televisão. Pensava em fazer jornalismo escrito.

P/1 – E por que a escolha do Jornalismo? Foi influência do seu pai?

R – Acho que sim, tinha uma formação intelectual forte, meu pai era ligado a livros, arte e me passou muito isso na casa dele. O espaço dele era cercado de livros, uma biblioteca e os artistas, aquele mundo lá, eu cresci naquele meio, me influenciou sim. Eu lia muito, era obrigado a ler, ele me cobrava, então tinha uma formação bacana. Gostava de ler e escrever, eu tinha facilidade, achei que ia ser jornalista ou escritor. Aí com esse movimento cultural em São Paulo surgiram esses videomakers, que não era chamado assim na época. Eu nunca fui um videomaker puro, assim, de fazer vídeo-arte, mas eu tenho um amigo, o Cleiton Bechara, o pai dele trouxe um vídeo cassete na época, não existia vídeo cassete aqui, trazia de contrabando, na mala. Junto com esse vídeo cassete veio uma câmera, e quando eu dei de cara com essa câmera eu fiquei louco. Deu uma mudada no conceito de comunicação porque até então eu não pensava nisso. Eu já trabalhava como fotógrafo, tinha entrado no mundo da imagem e trabalhava há uns cinco anos com fotografia.

P/1 – Mas isso durante a faculdade ou já tinha terminado a faculdade?

R – Terminando o Equipe, antes de entrar na faculdade, eu arrumei um emprego como fotógrafo, que eu fotografafa o tempo todo. Em vez de andar com uma câmera de vídeo, andava com uma câmera fotográfica. Eu vivia fotografando, gostava de slide. Eu fotografava tudo o que você imagina e depois convidava os amigos pra fazer uma projeção em casa. Então a gente ia pra casa, ficava lá escutando música e vendo slide. Depois, acho que a família viu que eu tinha jeito pra coisa, me empurraram, arrumaram um emprego pra mim numa faculdade, na FMU, eu virei fotógrafo da faculdade. Tinha conhecimentos lá dentro e fui fotógrafo da faculdade, trabalhei durante cinco anos lá. Prestei vestibular, entrei na faculdade de Jornalismo na FIAM, que a FMU tinha acabado de comprar. Entrei na FIAM, ganhei bolsa de estudos e continuei lá. Nesse meio tempo, quando eu entrei no primeiro ano da faculdade eu já tinha tido contato com vídeo. Eu tinha estudado Cinema Super-8 na França, porque nesse meio tempo, colegial, início de faculdade, eu tranquei a faculdade e fui pra França, passei um tempo lá e depois voltei pra cá. Isso também era muito comum na época, dessa turma equipana, eu que chamo assim, nem sei se eles chamam assim, essa turma do Equipe, todo mundo foi pra Europa, todo mundo teve essa formação, foi um atrás do outro.

P/1 – Como era, ficar uns meses lá, um ano?

R – De todos os tipos. Ia on the road, vamos cair na estrada. Eu fui, não sabia se ia ficar na França, na Itália ou na Inglaterra. Fui direto pra Paris, aí tinha um monte de amigos músicos que era o Choro Roxo, um conjunto de chorinho que saiu do Equipe. Foram lá tocar em barzinhos, sobreviviam lá. Acabei ficando lá, comecei a estudar francês, aí Super-8, vídeo ainda não tinha, tentei vídeo, mas não tinha. E voltei pra cá. Tem uns que ficaram lá até hoje, fizeram família, aquela coisa. Mas a maioria ficou, era muito França, Inglaterra, Itália porque todos eram ligados à arte, então os cursos. Alguns foram pros Estados Unidos, mas a maioria foi pra Europa, gozado isso. Alguns foram pros Estados Unidos por causa de música na época, Berkeley era bacana, na Califórnia, estudar jazz, aquela coisa. E aí surgiu essa câmera de vídeo, a gente brincando também. E como tinha uma amiga bailarina, ia lá todo mundo, cada um participava fazendo uma coisa no espetáculo, eu ia com a camerazinha. E aí o meu amigo fazia a câmera e eu comecei a falar: “Eu sou repórter”. Então invadia o camarim, ninguém estava acostumado com câmera, era uma coisa muito nova na época, tanto pra manipular o microfone, como para quem estava sendo gravado. E aí a gente mostrava pras pessoas isso, virava um evento porque ninguém tava acostumado a se ver. E aí eu fui pra frente das câmeras e me tornei um repórter de televisão.

P/1 – Mas como foi a entrada mesmo na televisão?

R – A entrada foi um projeto que chamava Radar, foi o primeiro programa jovem de televisão no Brasil, diário. Um projeto que uma produtora independente apresentou pra TV Gazeta na época, em 84. E a Gazeta, na época, estava começando a ser esse ninho dos videomakers, todos foram pra lá, todo mundo de São Paulo foi pra lá. Essas produtoras que agrupavam esses jovens que queriam fazer arte eletrônica através do vídeo todos foram parar na televisão e eu fui junto. Alguém me chamou, me pôs lá, não sei o quê: “Você vai trabalhar de repórter”. Era todo mundo jovem, 20 e poucos anos. E aí comecei a gravar e vi que eu tinha esse lado espontâneo na frente da câmera de entrevistar as pessoas e não sei o quê. E assim foi. Fiquei muitos anos como repórter de televisão.

P/1 – Mas você trabalhava primeiramente em que programa? Tinha um programa específico?

R – Eu trabalhei em 500 mil programas, mas o primeiro da minha vida chamava Radar, esse primeiro jovem, diário, de televisão brasileira. Era assim, programa de criança e depois adulto, o adolescente era como se não existisse na cabeça dos adultos e na cabeça de quem fazia televisão. Então era raro, tinha programas de rock específicos, um ali de música. Programa jovem era ligado a rock n’roll, rebeldia. A gente veio com uma linguagem nova, natural. Então fazia jornalismo, apresentava quadros. E o programa foi muito bem aceito. Com a gente veio a Abril também. Então todos esses núcleos de vídeos de São Paulo que eram o Olhar Eletrônico que tinha o Fernando Meirelles, o Marcelo Machado, o Paulo Morelli, o Marcelo Tas, eles foram parar na TV Gazeta. Aí tinha a TV Tudo, à qual eu era ligado, que era o Tadeu Jungle, o Walter Silveira, o Ney Marcondes, o Pedro Vieira e o Paulo Priolli. Eu era fã deles, depois virei amigo e entrei na turma. Esses caras foram parar dentro da televisão. Primeiro passaram pela TV Bandeirantes, depois pela Gazeta, e a Gazeta agrupou todos eles. Teve o Radar que era a minha turma e o Krig-ha que era da turma do Olhar Eletrônico, a turma do Fernando Meirelles. Esses dois núcleos a gente fez uma nova televisão nos anos 80. Essas duas turmas foram parar num grande projeto televisivo dos anos 80 chamado TV Mix, que foi na Gazeta. Foi o programa que mudou totalmente a linguagem televisiva, que não tem esse reconhecimento porque só passava em São Paulo, mas foi um programa totalmente revolucionário. E todos esses foram para lá. E atrás da gente um monte de cabeça, todo mundo de artes plásticas, balé, música, fotografia, videomaker, humor, todo mundo foi trabalhar no TV Mix, porque era essa turma de São Paulo. TV Mix começava às nove horas e tinha quatro TV Mix. Um que funcionava das nove da manhã a uma e quinze da tarde e o outro acho que das sete às dez e meia da noite. Então, o TV Mix tomou conta da TV Gazeta. E dali foram surgindo todos esses talentos que ficaram em televisão, cinema, publicidade, que estão até hoje aí. E eu fiquei em televisão. Eu trabalhei na Gazeta, Record, Bandeirantes, Globo, eu fui indo, pulando.

P/1 – E quando é que você começou a se interessar pelo futebol? Primeiro não profissionalmente, mas...

R – Eu sou tipo o moleque classe média. Com dez anos eu morei em Higienópolis, como contei. Higienópolis é ao lado do Pacaembu. A adolescência foi do lado do Pacaembu. O Pacaembu era meu quintal, tanto pra brincar com turmas, como pra ir no futebol. Eu ia em tudo quanto era jogo de futebol, conseguia entrar de graça, na época a gente passava, era uma loucura. Ali a gente chocava caminhão os caminhões que subiam. Caminhão de Coca-cola, guaraná, a gente depenava o caminhão dos caras, ficava todo mundo tomando guaraná a tarde toda, até não aguentar mais. E futebol. Então ali eu me apaixonei pelo futebol e vi muito futebol, eu tive essa oportunidade porque eu ia a pé pro estádio e voltava.

P/1 – Mas você tinha algum time nessa época?

R – Tinha, Santos. Sempre torci pro Santos, eu sou aquele, o pessoal fala ‘viúva do Pelé’. Eu vi o Pelé jogar demais nos anos 60, então é Pelé, Pelé, Pelé. Eu ia pra Santos passar férias ali no Gonzaga e a gente ia na casa da porta do Pelé no final do dia, a molecada. Ele saía pra jogar bola com a gente. Era um moleque também. A gente levava as pessoas, mas ele ajudava muito as pessoas, todo mundo que precisava de alguma coisa ele ajudava. Ele era um cara muito bacana, sim. Isso durou só o início da adolescência. Como eu tinha essa formação muito intelectual, muito ligada a livros, futebol, de repente fez assim, o futebol era o ópio do povo, entendeu? Eu me desliguei totalmente do futebol, totalmente, não acompanhava mais nada, não queria saber. Eu tinha aquela cabeça típica da esquerda da época, somos contra o futebol. O intelectual que era a favor do futebol todo mundo ficava meio assim, tal, tal, tal, tinha uma patrulha ideológica muito grande. Eu era um molecão, desliguei, era ligado à cultura, cinema, preferia muito mais ver um filme do Fellini do que ver meu time do Santos jogar. Eu ficava esperando a estreia do filme do Fellini, era aquele moleque do Bergman era todo ligado a isso. Passaram-se muitos anos, eu estava totalmente no mundo da televisão, vivia disso, trabalhei em tudo quanto é programa que você imagina, fiz programa de economia, culinária, comportamento, cultura, programa jovem, vários que eu participei, de vários projetos. E um belo dia encontrei uma amiga minha, a Eleonora de Barros, que hoje em dia é artista plástica, está radicada em Nova York, foi com o marido pra lá. Ela vinha do mundo do Jornalismo porque ela era diretora de arte de jornal, da Folha de São Paulo, e foi chamada pra um projeto da Revista Placar. Aí cruzei um dia com a Eleonora: “Oi Eleonora, tudo bem? O que você está fazendo?” “Estou trabalhando na Revista Placar” “Revista Placar?”. Eu fui um moleque que colecionei a Revista Placar a vida toda porque era ligado em futebol, desde que surgiu a Revista Placar lá nos anos 60 até os anos 70, eu tinha todas as Placar em um armário. Aí ela toda artista: “O que você está fazendo na Revista Placar?”. Ela falou assim: “Não, a Placar vai ser totalmente reformulada, vai ter uma linguagem nova, por isso que me chamaram. Agora vai ser Sexo, Futebol e Rock n’Roll”. Quando ela falou isso eu falei: “Nossa, isso daí dá um programa de televião”. Veio um programa na minha cabeça, vou fazer esse programa de televisão sobre sexo, futebol e rock n’roll. Programa jovem, liga de futebol, não tem nada com mesa redonda. Aí, procurei a Revista Placar, os caras falaram: “Você tem condições de fazer um piloto, programa número 1”. Falei: “Tenho. Trabalho numa super produtora, tenho equipamento, tudo”. Formatei o programa, chamava TV Placar e fui bater na porta lá na Abril. Aí, aquele mundo televisivo é um pouco difícil acesso aos executivos. Os executivos são deuses e o resto do mundo são os mortais, entendeu? Nem todo executivo de televisão, assim como nem todo executivo de gravadora, quando uns garotos levam lá a demo da banda dão atenção. Dando um exemplo, guardadas as devidas proporções, os Beatles na Inglaterra foram recusados pela gravadora e foram lançar o primeiro disquinho deles na Alemanha, em Hamburgo, porque os ingleses não quiseram. E na televisão é igual. Fui lá, falei pro cara: “É TV Placar. Abril”. O cara ficou me embromando, o executivo da época, nem me lembro o nome dele, é até bom não lembrar porque senão ia pensar que eu estou falando mal dele. Depois de três meses me embromando falou: “Nós estamos agora comprando coisas da Disney, uma grande compra, associando a Abril à Disney, não queremos a TV Placar”. Aí o pessoal da Placar, que já estava todo mundo falando, que do caramba a TV Placar: “Alê, não sabemos o que falar”. Aí, o que eu fiz? Na época eu era casado com a Betty Gofman e ia muito pro Rio passar o final de semana. Aí, batemos na Globosat e os caras, a hora que viram ficaram chocados com o programa. Metade dos diretores falou assim: “Isso aqui não é um programa de futebol, ficou louco? A gente não pode aprovar um programa desses”. Aí, a outra metade falou: “Mas é um programa super diferente, um programa de futebol e de comportamento”. Falar em comportamento na época, hoje em dia se usa muito, não era muito comum. Tive que explicar pra eles, então o que eu quero? Meu programa de futebol vai ter futebol, mas vai ser ligado à literatura, cinema, artes plásticas, televisão, quadrinhos, cultura pop, eu chamava de futebol pop. Aí nasceu o “Tá na Área”, que foi meu grande projeto de televisão ligado ao futebol, onde me deu uma visibilidade muito grande no mercado televisivo, onde eu joguei toda a minha cultura que eu trazia lá dos anos 60, cultura pop, Beatles, televisão pura, Chacrinha, joguei nesse programa. Com o “Tá na Área” fiquei sete anos no SporTV formatando, implantando projetos de televisão com uma linguagem diferente, que é esse meu forte, conteúdo com linguagem criativa. Faço isso até hoje, eu implanto projetos pras pessoas. E aí o mundo do futebol, que durou até 2002 na televisão. Depois de 2002 eu saí do SporTV e voltei pra área de cultura onde estou até hoje. E na parte de futebol eu fiquei trabalhando no Museu do Futebol, eu trabalho até hoje com eles.

P/1 – E você mudou pro Rio nesse período?

R – Mantinha a minha casa aqui, mas ficava muito lá. Até implantar o “Tá na Área” foi quase um ano, aí eu trabalhava aqui na Jana Filmes, que é uma produtora gigantesca aqui de São Paulo de televisão, cinema, publicidade. Pedi demissão porque eles falaram: “Ou você volta pra terra e para de falar no seu projeto, o TV Placar, que a gente não quer fazer aqui, ou você volta a fazer nossos programas e para de falar”. Porque eu fiquei um cara chato, só falava isso com os donos. “Olha, eu quero fazer meu projeto, esse projeto aqui nós temos que fazer. Esse projeto é bacana”. Eu pedi demissão, que foi uma loucura na época, eu ganhava super bem, tinha uma vida bacana. Eu era um diretor de televisão bem sucedido, digamos, porque eu dirigia cinco programas da casa, ganhava em dólar porque a inflação era muito grande na época. Tinha uma vida bacana. Aí eu larguei tudo, fiquei duro, gastei toda grana, fui morar no Rio lá com a Betty, a gente morava num apezinho todo apertado, os dois sem dinheiro, ela atriz de teatro, já com um super reconhecimento, premiada, tal, mas não ganhava dinheiro. Aí fomos os dois atrás da Globosat, onde a gente apresentou, foi essa polêmica, é futebol, não é futebol. Os caras falaram: “Queremos”. E aí eu me dei super bem. Durante esse período eu formatei muitos programas, inclusive projetos pra Copa do Mundo, eu que esquentava as Copas do Mundo, eu que fazia projetos antes, durante.

P/1 – Como era a dinâmia do programa no início? Você começou a apresentar o programa junto com a Betty, é isso?

R – Isso. Convenci a Betty a ser apresentadora. Ela não queria de jeito nenhum porque “Eu sou atriz de teatro, imagine, televisão é uma arte menor”. Hoje em dia esse preconceito diminuiu, mas na época tinha isso. Tinha muitos amigos meus que passaram por televisão e saíram correndo. A gente quer publicidade, quer status, quer não sei o quê. Televisão é do povo, não sei o quê. E eu sempre ligado na televisão. Aí convenci a Betty a apresentar, gravamos lá umas coisas, ela gostou. Era a Betty no estúdio e eu na rua de repórter fazendo matérias de comportamento. No programa tinha de tudo isso que eu falei, literatura, pegava um escritor, cinema pegava um filme, fotógrafo que fez um ensaio de futebol. O estilista que na época, a moda, essa foi a minha sacada também na época, o futebol estava se tornando uma coisa, um movimento jovem mundial de comportamento. Então, o jovem moderninho de Londres ia pra balada, que não se usava esse nome ainda, nem rave, acho que devia estar começando, com a camisa do Flamengo lá em Londres, eu via isso numa revista. Então a gente começou a fazer matéria, pedir uniformes de futebol com a visão de estilista, deu pé pra caramba. O primeiro cara que a gente gravou, pra você ver, foi o Alexandre Herchcovitch, que virou esse cara, talvez o brasileiro de maior projeção no mundo. Quando a gente propôs para ele, ele trabalhava numa casinha, estava começando também a ser famoso. E aí ele falou: “Poxa, que legal. Eu tenho um desfile aqui”, aí tinha imagem que ele colocou uma das modelos com um vestido bonitão, longo, com a camisa do Palmeiras (risos). Eu falei: “Putz, esse cara é moderno mesmo”. Já tinha tido essa sacada, o futebol vai entrar no dia a dia. Depois disso, nascendo o “Tá na Área” o futebol virou negócio de comportamento se vestir com camisas de futebol, as camisas de futebol começaram a custar caréssimas. As pessoas saíam, saem até hoje, com a camisa do futebol do mundo todo. E a moda incorporou isso. E o programa pegou isso bem no início por talvez estar antenado nessa coisa de comportamento. E como eu levei tudo isso pro programa, o programa se destacou muito, tinha uma mídia, um retorno muito bacana. Um programa querido.

P/1 – Sobre as Copas do Mundo, vamos pensar lá você menino. Qual a primeira Copa que você lembra até essas Copas que você participou mesmo profissionalmente, cobrindo e participando de programas.

R – Talvez a Copa mais antiga, eu tenho uma sensação, eu não tenho essa imagem, eu escutando radinho em 62 ou 66. Eu me lembro que tinha um amigo, meu vizinho lá na Vila Olímpia, na Rua Doutor Vahia de Abreu, onde eu morava, a gente era amigo e eu me lembro da gente escutando no rádio a Copa. Eu tenho essa sensação, não tenho imagem. A primeira grande Copa que foi demais foi a Copa de 70 porque o Brasil foi campeão. Em plena ditadura militar, mas eu não tinha a menor noção da ditadura militar, eu acompanhei toda a Copa pelas ruas de São Paulo porque cada vez que o Brasil ganhava, São Paulo virava uma loucura. Eu entrava dentro de um carro ou em cima de um carro, parava no outro bairro, virou uma festa total. E foi uma Copa que foi muito bem utilizada pelos militares, aquela coisa toda, o Pra Frente Brasil da época. Mas foi a primeira copa que marcou e eu já tava adolescente, tanto que já andava sozinho por aí. E dali pra frente, adolescente, durou um tempinho eu ser ligado em futebol, depois eu desliguei total. Mesmo Copa do Mundo, não tinha nada. Minha coleção de Revistas Placar ficou lá mofando, não olhava mais e voltei ao futebol por esse projeto da TV Placar, que virou “Tá na Área”.

P/1 – E daí qual Copa? Da França?

R – É, aí eu participei de duas Copas, da França de 98 e do Japão/Coreia 2002.

P/1 – Conta um pouco pra gente sobre essas Copas. A Copa da França, por exemplo, que você foi lá.

R – A Copa da França foi incrível. Porque como eu tinha morado na França e falo francês eu já tinha proposto pro SporTV: “Olha, eu gostaria de ir pra Copa, participar da Copa, trabalhar como repórter”. De cara falaram: “Não, muito obrigado. Nosso projeto, quem vai ser nossa imagem na Copa do Mundo vai ser o Armando Nogueira”, que era jornalistão, a enciclopédia do futebol, o cara que implantou o Jornal Nacional na Globo e que, ligadaço em futebol, tem 500 mil livros sobre futebol e trabalhava no SporTV, era aquela entidade. “Não, vai ser o Armando Nogueira que vai viajar”. Eu falei: “Tá bom, obrigado, até logo”. Aí eu estou um dia no Rio de Janeiro gravando, porque eu ia gravar muito no Rio, recebi um telefonema do SporTV se eu podia ir urgente pro SporTV. Eu falei: “Posso, estou aqui no Rio” “Você está no Rio?” “Estou no Rio gravando” “Você pode vir agora?” “Posso”. Aí fui pra lá, estava sentado numa cadeira que nem essa, passou um dos diretores e falou: “Ê, vai pra França, hein?”. Falei: “Ôpa, França?” “Você vai pra França” “Quando?” “Daqui 15 dias”. Foi meio assim (risos). Os caras loucos porque eles me mandaram pros leões. Eu tinha um amigo meu francês, também diretor de documentários, que eu conheci na França e que estava morando no Brasil. Chamei o cara no ato, falei: “A gente precisa formatar um programa pelas cidades-sede francesas e fazer matéria de comportamento como eu faço pro Tá na Área”. Até cair a ficha, sei que a gente foi, eu fiquei acho que quatro meses viajando pela França. Foi alucinante porque a gente tinha conseguido muitas coisas in loco, não deu tempo de organizar, o celular ainda estava aparecendo, era tudo muito complicado, a produção. Chegava nas cidades e procurava, falava com prefeitura, eles recebiam muito bem porque são organizados. Trouxe 500 mil fitas e formatei um projeto pré-Copa do Mundo, isso foi em 97. Formatei e fiz 12 programas com esse material. E os programas foram um sucesso, deu muito certo. Com a minha linguagem, com a minha cara. Aí chegou em 98: “Você é o cara, você vai pra França fazer as matérias, não sei o quê”. Como eu trabalhava muito no “Tá na Área”, nem toda matéria eu aparecia, eu trabalhava muito em off, porque nem eu me aguentava ficar o tempo todo, o programa ficaria chato até. Então muitos eu só conduzia, como você está conduzindo o meu depoimento. Cheguei em Paris, comecei a fazer matérias em off, eles falaram: “Não Alê, você tem que ir pra frente, é com você, nós queremos tocar a imagem”. Eu fiz uma semana de matéria, nem tinha começado a Copa ainda, aí foi incrível, foi incrível, os caras me deram um caminhão link, um caminhão que é uma unidade móvel que você transmite ao vivo. Mas, sem saber que eu já tinha feito muita televisão ao vivo, eu tinha feito muita televisão ao vivo na Record, Jornalismo, Diário e no TV Mix que eu ficava quatro horas por dia no ar, ao vivo. “Vai ali”, entrava ao vivo ali do calçadão da Paulista. Então eu tenho muita facilidade com TV ao vivo. Eu saio falando. Os caras, quando me viram ao vivo falaram: “Putz, o Alê é um cara engraçado, é um cara solto”, não sei o quê. Foi um momento incrível porque eu ficava numa praça que é o Hôtel de Ville, é a prefeitura de Paris, ali tinham os telões onde se concentravam todas as torcidas. Eu fazia os jogos que eles me indicavam, eu fazia mais uma matéria de comportamento com uma equipe e nos dias que não tinha jogo eu ficava andando por Paris com aquele caminhão link, que é uma coisa maluca também, televisiva, não é comum essa liberdade: “Vai, o que você trouxer está ótimo”, de repente eles falavam: “Daqui 15 minutos você vai entrar no ar”. Aí eu parava onde estava, ficava num lugar relativamente movimentado. Parava, antena pra cima, eu descia com o microfone. “Vai Alê, você tem cinco minutos”. Eu entrava, pegava pessoas que não falavam minha língua, não falavam francês ou inglês, que eu também me viro bem. Ficava ali tirando leite de pedra e me destaquei, me dei bem. Quando aconteceu a Copa do Japão foi a mesma coisa, viajei antes, fui pra Coreia, viajei a Coreia inteira, o Japão inteiro, a mesma coisa. Em 2002 a Globo entrou em concordata, foi um negócio meio grave financeiramente, na bolsa, sei lá, de Nova York, uma coisa maluca de dinheiro que eu nem entendo direito. A Globo foi reformulada e o SporTV idem. E o que eles fizeram? Pegaram todos os diretores da Globo, jogaram pro SporTV. Os caras chegaram lá com balde, água, cândida, vassoura, limparam tudo. Tiraram tudo o que existia e fizeram um novo. E como eu era ligado ao passado fiquei ainda lá um pouquinho enchendo o saco dos caras, aí vi que não me queriam mais, meu reinado tinha acabado ali. “Queremos outro, chega de comportamento, queremos mesa redonda, bá-bá-bá, não dá mais, não sei o quê”. Aí naturalmente caí em Cultura, que é onde eu circulo muito bem e só voltei ao futebol em 2008, num projeto do Museu do Futebol, em que eles me chamaram, eu participei, uma das salas fui eu que fiz. Atualmente estou com outra exposição lá, chama Futebol de Papel, eu que fiz os vídeos e tenho essa proximidade agora, quase afetiva, com o futebol. Menos videográfica, menos televisiva. O futebol voltou a ser careta de novo na televisão. Eles optaram por um formato que inclusive dá mais Ibope do que na minha época, os caras têm visão de televisão, mas o futebol é a mesa redonda, aquele monte de homem lá. “Não, porque o zagueiro isso, porque o ataque aquilo”, cada um quer escalar o time de um jeito, todos são técnicos, o famoso mesa redonda que virou o Tá na Área. Dois apresentadores jovens, tal. O comportamento no futebol passa muito de leve, de vez em quando eles pegam o cara, tiram de lá, vai fazer uma matéria não sei onde, estão pulando de paraquedas, aquelas coisas. Mas não o tempo todo, assim como eu impunha aquele ritmo de procurar conteúdo. Eu entrevistei não sei quantos mil escritores que fizeram livros sobre futebol, foi incrível porque tem uma literatura de futebol que estava estourando na época, era pequeno até então. A partir de 99, ali, quando estava estourado o “Tá na Área”, surgiu o editorial foi gigantesco por causa de Copa do Mundo de 98, então, filme de futebol, me levou pra um universo que eu nem sabia que existia, tantos filmes de futebol no Brasil, tantos livros, tantas músicas. Descobri a primeira música de futebol, quando foi feita, tudo isso. Eu ia muito pro passado, eu me ligo no passado, não gosto do futuro, então eu sou um bom pesquisador, quando me dá um tema. Até hoje eu trabalho com isso.

P/1 – E nessa Copa de 98, você falou nesse caminhão link. De 2002 tem algum episódio interessante, alguma história interessante que você queira contar pra gente?

R – Ah, 2002 foi engraçado. Pro Japão e pra Coreia. Aí a gente foi metade da equipe brasileira e metade da equipe japonesa. Chegamos lá e tinha um escritório local que estava produzindo pra Globosat, pra Globo, e que era o cara, tudo o que precisavam. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, de cara, foram buscar a gente lá no aeroporto com uma van que era que nem a época de moleque, que nem a Kombi que ia me levar pra escola era tão velha. Sabe o banco todo não sei o quê. Eu falei: “Bom, deve ser o primeiro dia, está muito velho esse carro”. Vamos gravar. Chegamos no dia cansados, é estranhíssimo na primeira semana, você fica com aquele fuso horário, é muito estranho, no meio da tarde você fica com sono, cai, a equipe desmontava. Aí eu fui gravar, microfone dinossauro, eu falei: “Esse microfone não usa mais na TV brasileira”. Aí vi a câmera do cara, câmera não usava mais. O cara montou um carro pra mim, uma equipe, a câmera era antiquíssima, o microfone... Eu falei: “Cara, não pode” “Mas é o que eu combinei com o canal” “Você combinou com o canal, mas não pode. Eu não posso aparecer com o microfone desse tamanho na televisão, parece que fica um programa de humor”. Então o japonês montou uma equipe acho que barata, sei lá o quê, e a gente com aquele microfone, trabalhamos dias. Aí o canal também ligou: “Cara, o que é isso?”. Teve esse lado engraçado. E o outro, ao contrário da França, por eu falar francês, e o estrangeiro tem aquele portunhol ou italiano que também me viro bem, ou inglês, você se comunicava. No Japão ou na Coreia, você tem o tradutor aqui, o produtor que acompanhava a gente que era meu tradutor. “Pergunta pra ela não sei o quê”, aí o cara perguntava. O cara responde, você fica parado. Eu fico desesperado porque eu sou um cara que interage, falo, gesticulo. Então era estranho, você entendeu? Eu montava coisa e falava pro cara: “Olha, você vai falar isso, você vai fazer não sei o quê”, aí o japonês entrava na minha, muito o contrário do europeu, que às vezes ficava meio assim, o japonês não, o japonês é tudo meio brincadeirinha. Só que eu trouxe todo o material sem saber o que eles tinham respondido, se eles tinham falado o que eu tinha pedido porque muitas vezes eu falava: “Fala assim, agora nós vamos encontrar com o repórter Alê Primo que tá não sei onde”, fazia uns links, bolava uma matéria, saía da porta de um estádio, ia prum estúdio de rádio. Eu fazia os links e não sabia se os caras estavam aquilo de verdade. E outro lado bacana também foi que eu ressuscitei uma coisa no Japão que foi muito bacana, que veio da época dos meus amigos videomakers, que um dos vídeos desses Vídeo Brasil, desses festivais, uma das performances que tinha o Zentrevista. O que é o Zentrevista? É um repórter que não fala. Então ele cruza a pessoa na rua, onde for, chega perto, eu abraço e dá a mão e fica mudo do lado. Aí eu estava no Japão e falei: “Tem tudo a ver, zen, Japão”. E lá foi muito estranho porque lá você encosta nas pessoas, é sem noção. Então eu pegava aquelas japonesas senhoras tradicionalíssimas que andam de quimono na rua, e andam assim porque o vestido é aberto e acho que não pode abrir a perna, tão rígido o negócio, e abraçava, a mulher tentava escapar e não conseguia. Então ficou muito engraçado, isso é o lado humor porque eu voltei a fazer a Zentrevista lá no Japão. Eu não sabia se o pessoal do canal ia entender, porque eu fiquei muito tempo fazendo isso na televisão. Eu passei um ano da minha vida sendo repórter mudo, apesar de falar muito. Comecei a fazer isso na Record, depois na TV Gazeta, que virou Rede OM, aquela coisa. Eu tinha um quadro dentro do Fala Brasil que era o jornal, que chamavam o repórter mudo. Eu entrava, fazia um por dia, durante um ano. Fiquei viajando o Brasil todo sem falar. E no Japão foi esse lado bacana que eu ressuscitei o Zentrevista. Mas o lado gozado e estranho, mas que deu tudo certo, era isso. Você não sabia o que o cara tava falando, não tem comunicação nenhuma. Acabava, você dava a mão, até logo, obrigado. Você ia ver a matéria aqui numa ilha, com um tradutor e aí tinha a tradutora coreana e japonesa. “Ele falou isso, ele falou aquilo”. Corta aqui. E pra cortar? Corta aqui. Aí a frase é montada ao contrário, aí a gente cortava. “Mas você falou pra cortar aqui” “Não, mas você está cortando, não tem lógica o que você está cortando” “Corta como, então? Você falou que terminou a frase” “Terminou, mas tem não sei o quê”. Pra editar isso foi uma loucura. Aí a gente chegou a conclusão: “Olha, quem vai ver algum erro, se tem erro, vai ser um japonês ou coreano porque pra gente está ótimo, entendeu?” (risos).

P/1 – E sobre os jogos? Porque na Copa de 98 o Brasil foi a final, mas perdeu e na Copa de 2002 o Brasil ganhou. Como era esse clima?

R – Como eu tive esse lado mais de comportamento, mais bem humorado, mais solto, nada de jogo, nada de cotidiano, no máximo reino. O Alê fica pra treino. Jogo não chegava nem perto. Tanto que na Copa de 98 eu estava ao vivo numa das minhas entradas, que foi a primeira e única do dia da final, entrou um diretor extremamente nervoso, eu me senti agredido e depois entendi. “Alê, você não abre mais a boca, está proibido falar Ronaldinho, Ronaldo”. Ronaldo era a estrela da Copa do Mundo, entendeu? “Se você falar mais uma vez sou obrigado a cortar”. Quando eu fui falar por que, o cara desligou o telefone lá que era o link no meu ouvido. Eu falei: “Nossa, que coisa agressiva, por que o cara está me agredindo assim?”. E era porque o Ronaldinho tinha tido aquele piripaque, tinha passado mal, o Ronaldo Fenômeno, e estava jogando mal pra caramba, estava grogue em campo. O Brasil tomou um gol, tomou dois, aquela coisa e eu não entrei nem mais no ar. Eu era a estrela da coisa porque eu que dava o ritmo, o humor, não sei o quê. Tiraram do ar, jogaram fora, eu fiquei lá no cantinho. Uma hora depois começou a cair a ficha, eu fui pro caminhão, comecei a acompanhar. Do caminhão você via ao vivo os bastidores, via o pessoal conversando. Aí entrei, tentei me comunicar com os caras, tava todo mundo extremamente nervoso. E o Brasil perdeu. Mas eu não tinha nada a ver com campo, eu fui fazer treino umas duas, três vezes, nada. O meu era mais alegria.

P/1 – Mas e como torcedor? Esquece o lado profissional. A Copa da Coreia você estava lá.

R – Como torcedor não tem como não torcer, viu? Não tem esse negócio. Já tive umas Copas que eu falava: “Ah, quero que o Brasil perca”, já tive esse sentimento, tanto na época que não era tão ligado ao futebol, naquele intervalo, como na época ligadão profissionalmente. Chega lá você torce, nossa, é uma loucura, você quer que o teu time ganhe, vira aquela coisa... Tanto que uma das cenas mais fortes que eu vi, o meu produtor francês que é meu amigo pessoal desde os anos 80 quando eu morei em Paris, o Antoine Laguer ele foi meu produtor em Paris antes, durante. E ele tinha aquele conflito: “Como, os brasileiros mandando num francês?”, sabe? Tem aquela coisa colonialista ainda. E não se conformava em estar sendo dirigido por brasileiros. Tanto ter a “submissão pessoal” comigo porque eu falava: “Faz isso, faz aquilo”, como o canal, mandava. E no momento em que acabou o jogo do Brasil e França que o Brasil perdeu e foi aquela loucura no Hôtel de Ville, na praça, aquele fumacê, eu me lembro que eu saí do ônibus meio tonto, estava muita fumaça vermelha, era uma fumaça colorida. E eu vi o Antoine em cima do nosso caminhão, que na verdade é um ônibus, a gente chama de caminhão, sozinho, cantando o hino da França, La Marseillaise, uma cena louca. Baixou um nacionalismo ali nele, cantando, cantando. Acho que foi a explosão, descarregou, sabe? Por conta do bode que ele tinha com os brasileiros. E isso você vê que na hora, ele não tinha, sabe ligação zero com o futebol? Ele conhecia o Pelé, talvez, e mais uns dois da França, o resto ele não tinha noção. Aquele cara que não tem noção de futebol, não curte futebol, não sabe nada de futebol, nem francês, nem brasileiro, e trabalhou durante seis meses comigo. A gente ficou dois meses em Paris e mais os outros quatro meses viajando pela França. Durante o período de um ano eu fiquei seis meses na França. E ele era o cara que não gostava de futebol, mas na hora que a França ganhou o cara virou um torcedor incrível. E a gente torce, lógico que torce, não tem como, né?

P/1 – E da Copa de 2002, que o Brasil foi campeão?

R – Ah, 2002 foi mais tranquilão, foi bem mais legal porque vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando e chega na final e ganha, aí é farra. Mas eu fiquei mais ligado na Copa de 98, sabia? A de 2002 não foi assim essa coisa, não foi mesmo. Gozado. Mesmo ganhando. Uma copa na França tem um charme indescritível, entendeu? O Japão nem de longe, é o país mais curioso que eu conheci, a Coreia não sou muito ligado, confesso, é bem estranho, tanto que eu conheci primeiro o Japão e depois fui pra Coreia, você estranha. O Japão é bem mais interessante do que a Coreia, culturalmente e tal. A França tem aquele charme, aquela história. Tem a minha ligação pessoal de ter morado lá, então ter feito essa copa lá. A do Japão, eu não tinha muita ligação com o país, não tinha comunicação. Todo mundo fala inglês torto, você fala com todo mundo, mas não fala com ninguém porque o japonês fala aquele inglês torto, coreano fala até um pouquinho melhor, mas assim, aquela comunicação básica, entendeu? Você se isola, você fica com tua turma, tua equipe, falando português. Você não fala a língua. Na França eu falava a língua, poxa, eu estava ali e curtindo a França. E a França realmente mereceu ser campeã, eu vi cada matéria que você não acredita, na França. Eu vi uma matéria incrível que o Brasil era o maior badalo, o Ronaldinho alugou uma mansão do lado da concentração, levou a família, churrasco todo dia, que eles gostam de pagode e churrasco, mulherada, os solteiros, aquelas maria chuteiras, aquela badalação. Cara saía pra balada, tudo bem. A da França, eu vi umas matérias incríveis. Eles foram pra uma floresta que eu não vou saber o nome agora, eles levantavam às quatro horas da manhã, de noite, durante um ano, frio pra caramba, iam correr. Qual o treinamento agora? Vamos correr até às seis da manhã, ficavam duas horas correndo. Eles levaram a Copa muito a sério, ninguém sabia disso, esse treino era secreto, eles estavam se preparando para ser campeões, só que tinha um time “menor”. E ninguém sabia do potencial do Zidane, do Zinedine Zidane que foi um monstro o cara, que acabou com o Brasil, foi o grande líder. Então, enquanto o Brasil ficava lá, eu ia no treino do Brasil, eu fui nos dois. Era um badalo. Brasil!!! O cara pousa que nem uma miss, sendo fotografado. O da França isolado, quatro horas da manhã de pé, sabe filme de militar que a gente vê, de guerra? Todo mundo treinando, o cara se matando, a França se matou, então ela se preparou pra ser campeã secretamente, então eles mereceram. O Brasil poderia até ser campeão, mas ele tava muito badalo. Escola de samba em Paris, sabe, Joãosinho Trinta, era uma farra.

P/1 – Você chegou a entrevistar o Joãosinho Trinta?

R – Cheguei. Em Paris eu fiz várias matérias com Joãosinho Trinta. Ele montou um barracão nos subúrbios de Paris, um barracão de verdade, como se fosse um barracão aqui, com cara de barracão, cheio de brasileiro, que trouxe da Beija Flor. Eu fiz matéria com ele lá, cobri o desfile, obviamente, que ele fez, um desfile incrível, uma escola de samba. E fiz um programa especial que chamava Tá na Torre, porque eu era no Tá na Área, sendo que lá na França não era Tá na Área, mas como era legal o Alê Tá na Área, fizeram o Tá na Torre. Foram dois programas especiais que a gente tinha, via meu amigo, o Antoine Laguer, que era meu produtor, ele conseguiu a Torre Eiffel. Tem autorização, nós temos um dia lá que a gente pode fechar o restaurante de tal hora a tal hora, fazer um link e fazer o programa que quiser lá dentro. Aí comuniquei o canal e os caras, quem vai, quem vai, quem vai, não sei o quê. A gente foi atrás do Falcão que foi fresco pra caramba, enrolou, o jogador que era comentarista mor da Globo junto com o Galvão Bueno, não quis. Aí surgiu o Joãosinho Trinta. Entrou em contato, o cara: “Lógico”, porque ele estava adorando lá. Aí a Fernandinha Abreu também tinha uma proximidade do Rio de Janeiro, a gente meio que se conhecia, conhecia o Antoine porque ele trabalhou muito. E aí fiz dois programas com o Joãosinho Trinta em cima da torre que foram incríveis, muito legais. Eu, mais como apresentador, condutor, estúdio, uma coisa mais certinha do que meu cotidiano de repórter de rua, tal.

P/1 – Você tem mais alguma coisa das Copas que você queira falar? Dessas duas copas que você participou mais ativamente?

R – Não, acho que não. Foram duas grandes experiências porque eu me fortaleci muito como profissional porque tanto França ou Japão/Coreia eu continuei com minha linguagem, continuei o Alê Primo daquele jeito, repórter mais solto, pondo humor, conduzindo os gringos em situações, às vezes embaraçosas, não muito cotidianas pra eles que eles ficavam travados. Você fala: “Fala isso, faz aquilo”, o cara trava. Tanto que eu fui fazer uma cerimônia do chá, que o jogador nem podia fazer, fez, foi suspenso, depois o Alex, que era um brasileiro se naturalizou japonês pra jogar na Copa. Ele jogou na Copa pelo Japão. O chá, aquelas senhoras, eles levam muito a sério. A hora que a mulher me viu, aquele jeito soltol. Teve uma daquelas senhoras, ela me agarrou. No meio da gravação a mulher veio, me deu um abraço e não soltava. Não soltava e ficava olhando pra minha cara. Acho que foi a primeira vez na vida dela que ela se sentiu com liberdade, solta (risos), dentro daquele mundo da cerimônia do chá porque a cerimônia do chá dela era de verdade, ela faz culturalmente para um grupo, praticam aquilo, é quase religioso. Como ela viu eu solto, ela falou: “Vou ter contato físico com esse cara”. Me deu um abraço meio maluco ali, ela quebrou o raciocínio comportamental dela pelo meu jeitão. Então isso foi muito bacana, eu continuei sendo do meu jeito, solto, de fazer jornalismo. E eu não viajei só França, eu viajei o mundo todo. Mesmo pra Copa da França eu viajei a Europa toda, viajei América do Sul, Caribe, fui pra Jamaica, aqui Argentina, Estados Unidos. E Europa, vários países, fazendo matéria. Alemanha, Itália, Inglaterra, Portugal, fazendo matéria de comportamento, do mesmo jeito, pondo gente pra cantar, alegria. E acho que isso que eu guardo bem legal assim porque eu nunca tinha trabalhado fora do Brasil, e fora do Brasil continuei sendo igualzinho, com a mesma linguagem. E muitas pessoas que acho que nunca tinham sorrido em frente a uma câmera porque não permitia pelo tema que estava se falando ficavam soltas, alegres e aí acabavam transmitindo isso na matéria e fazendo uma televisão viva, alegre, como eu sempre fiz.

P/1 – Eu queria que você contasse o episódio da tatuagem lá no Japão.

R – Ah, é. Essa tatuagem eu fiz lá com um tatuador que é super famoso, um mestre chamado Horiyoshi III. Por que Horiyoshi III? Porque ele é a terceira geração de tatuadores. Ele é aquele tatuador que tatua com bambu, como é a tradição da tatuagem antes da luz elétrica, digamos. Comigo ele tatuou com maquininha porque a gente não tinha tempo. E o estúdio dele, que fica numa cidadezinha ao lado de Tóquio, é incrível. Eu cheguei lá tinha um cara da máfia japonesa pelado, porque eles tatuam o corpo todo, só onde não está tatuado é mão e rosto, o resto inteirinho. E as tatuagens são de acordo com o nível de hierarquia do cara dentro da máfia. E esse cara tava reconstruindo um peixe gigante nas costas dele, o cara estava peladão, deitado, aquele silêncio, dois guarda-costas, sei lá, capangas do cara. A gente entrou, no que entrou alguém fez um gesto pro meu tradutor, o cara falou: “Nossa, a gente tem que sumir, a gente não podia estar aqui”. A gente foi subindo, aquela coisa de brasileiro, vai entrando. Porque a gente estava vendo o cara sem roupa, estava quebrando totalmente o lado cultural dos caras. Eu não podia ter visto aquilo lá, o cara da máfia poderia ter reagido meio violento, ou com o tatuador, ou com a gente. Os próprios capangas. Foi uma situação louca. Aí cheguei lá com essa mulher, eu tinha vontade, por causa de cultura pop, de fazer uma pin-up. Aí, ele, cara, toda cultura japonesa. A hora que ele entendeu o que era pin-up ele falou: “De jeito maneira! Vamos fazer um sakana”. Sakana é peixe. Eu falei: “Não, não quero fazer peixe” “Então monstro”. A especialidade dele é peixe ou monstros. Peixes ou monstros são os símbolos todos da máfia, todos. Então todos os grandes mafiosos vão pra lá e gente do mundo todo. Ele é um cara cultuado. Quando eu falo pros tatuadores que eu tenho essa tatou desse cara os caras todos... “Pin-up de jeito nenhum”. Aí ele viu que não ia fazer nem o peixe, nem o monstro e veio com uma gueixa. Pin-up, gueixa, porque aí fica na minha cultura. Aí topo. E ele fez essa gueixa. A gueixa roda o mundo porque eu pus isso aqui no youtube, nos meus vídeos, é um dos mais acessados, gente do mundo todo, por causa do nome dele, quer ver o cara trabalhando e aí foi isso.

P/1 – Alê, a gente tá chegando aos finalmentes na entrevista, infelizmente a gente tem que concluir. Eu queria que você fizesse um pouco a avaliação da sua vida. A gente sempre tem uma pergunta aqui no Museu da Pessoa, é: “Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, você mudaria? Se você tem algum arrependimento?”. Tanto do ponto de vista profissional, quanto pessoal.

R – Ah, eu acho que eu tenho sim. Eu vim muito de produção independente, desde que eu comecei. E, por vir de produção independente, eu fiquei o tempo todo trabalhando fora da televisão para a televisão, até hoje. Poucos momentos eu trabalhei dentro de emissoras. Mesmo quando eu trabalhava dentro de emissora eu era repórter especial, eles davam um nome porque eu não me encaixava dentro daquele jornalismo tradicional, no que se fazia, no jornalismo diário. E se eu tivesse possibilidade de mudar, eu voltaria um pouquinho ao passado e entraria numa emissora e tentaria dentro dessa emissora jogar toda essa energia criativa em projetos dentro da emissora, em que eu teria que me preocupar só com a parte criativa de conduzir, de formatar aquele projeto. Porque você estando você é produtor independente, você é chamado de produtor, nem diretor ou jornalista. Então produtor, você lida com dinheiro, com verba, tem que ficar fazendo 500 mil orçamentos. Você que produz a matéria. É muito isolado e tem que dar certo. E você gasta muito tempo pra fazer uma matéria, você estando na televisão tem a infra da televisão. Você sai pra fazer a matéria, vai pruma ilha de edição, edita e pronto. Eu, como produtor independente, tenho que ficar me preocupando com tudo. Eu confesso que hoje em dia estou meio cansado desse sistema, eu cansei mesmo. Às vezes pra fazer um negócio pequenininho dá um super trabalho. Você tem aquele super trabalho pra pegar o depoimento da pessoa. É engraçado, às vezes as pessoas reagem negativamente com produção independente. Eu já tive entrevistados que falaram, o assessor de imprensa: “Ele não deu entrevista nem pro Jô, nem pro Fantástico, vai dar pra você?” Sabe umas respostas, umas coisas que você escuta e fala: “Não é possível”. A pessoa grossa. Você, o produtor independente, ganha mais dinheiro porque você não tem salário, cada hora de trabalho você vai ganhando, você pode fazer cinco trabalhos ao mesmo tempo. Talvez você ganhe mais, mas você gasta muito tempo com essa parte de administração, contato. Se eu pudesse voltar eu teria entrado numa emissora e ficado nela. E todos esses projetos que eu te falei aqui eu teria feito dentro de uma emissora e não como produção independente. É isso.

P/1 – E um projeto, um sonho, ainda tem?

R – Ah, eu acho que eu tenho sim. Se eu pudesse pedir, tivesse uma varinha mágica, uma coisa assim, eu pediria pra voltar a fazer televisão ao vivo. Eu tenho fascínio por televisão ao vivo. Eu gosto até de programa matinal de mulher, sabe aquelas mulheres dando receita, bordado, remédio de não sei o quê, entrevista um médico sobre varizes. Só por ser ao vivo, eu não tenho nada a ver com aquele mundo, com aquela linguagem, mas se me convidassem pra participar de um programa desses: “Ah, você vai fazer o link ao vivo, vai entrevistar um médico, um atleta, um artista”, eu toparia porque eu sou fascinado por TV ao vivo. Ela é ao vivo, não tem produção. A produção é vai lá e fala: “Alê é com você!” “Eu estou aqui no Museu da Pessoa, vou entrevistar”, acabou, acabou. Não tem todo aquele trabalho, aquela pesquisa, aquela coisa que tem de ficar pegando material das pessoas, que confesso estar um pouco cansado. Então eu gostaria de ter, se pudesse fazer esse pedido, com varinha mágica, TV ao vivo, meu sonho.

P/1 – Você falou que foi casado com a Betty Gofman, né? Você tem filhos?

R – Eu não tive filho com ela. Mas eu tenho filho sim, tenho uma filha de 14 anos, que mora com a mãe. Eu sou casado já há oito anos e tenho um enteado de 21 anos, que eu crio desde os 14, 15, como se fosse filho, moleque, é louco por futebol, rock n’roll, aquelas coisas.

P/1 – E o que você achou de ter contado a sua história aqui pro Museu da Pessoa?

R – Ah, muito bacana. Eu adoro o passado, como eu falei pra você. E é um depoimento que passa muito pelo sentimento, você tem palavras, recordações, personagens, momentos da vida afetivos e que você fala com emoção. E que normalmente ficam guardados dentro de você porque fazem parte, obviamente, do seu passado. Nesse tipo de depoimento aqui no Museu da Pessoa você faz, traz esse passado cheio de emoção, porque é sua vida pessoal, sua família, grandes momentos profissionais, é tudo. É um depoimento bem emocional, bem bacana, é bem diferente, né?

P/1 – Então a gente gostaria de agradecer por você ter separado uma manhã pra vir conversar com a gente também, obrigada.

R – Muito bacana. Foi o maior prazerzão, até mais.

FINAL DA ENTREVISTA

Recolher