Projeto Kinross Paracatu

Depoimento de Ildeu Novais Pinto

Entrevistado por Luiz Gustavo Lima e Marcelo da Luz

Paracatu, 02/06/2017

Realização Museu da Pessoa

KRP_HV01_Ildeu Novais Pinto

Transcrito por Claudia Lucena

P/1 – Então, Seu Ildeu, bom dia.

R – Bom dia.

P/1 – Eu queria agradecer a sua disponibilidade para oferecer de a gente entrar na sua casa com todo esse equipamento e poder ter essa conversa com o senhor.

R – Estamos à sua disposição em qualquer momento, o que vocês dispuserem, fora de reportagem ou sendo reportagem, a casa está às ordens!

P/1 – Muito obrigado. Então, Seu Ildeu, é uma conversa bem tranquila, a gente vai batendo uma bola aqui, o senhor joga pra mim, eu jogo pro senhor, a gente vai tranquilo.

R – Sem preocupação.

P/1 – A ideia é, já que o senhor tem tanta história pra contar, a gente tentar entender a sua trajetória de vida. Então, pra começar, eu queria que o senhor dissesse o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

R – Meu nome completo é Ildeu de Novais Pinto, nascido em Paracatu, na Rua do Peres, em 14 de março de 1925 e aqui resido até hoje.

P/1 – Esse endereço do nascimento é o mesmo endereço que o senhor mora hoje?

R – Não, esse é o endereço do meu nascimento, aqui eu vim há uns 60 anos atrás, pra aqui.

P/1 – Então aqui era a casa dos seus pais?

R – É, a casa de meus pais.

P/1 – Quem eram os seus pais?

R – Os meus pais eram Afonso Novais Pinto e Geoviana Caldas Pinto, são, minha mãe ela conheceu meu pai, [a família dele] era nordestina, era pernambucana, eu tenho a biografia dele aí, nasceu em Cabrobó.

P/1 – O senhor sabe como é que eles se conheceram? Como é que foi essa história?

R – Meu pai, veio pra cá com cinco anos. Vieram dois irmãos, meu avô, minha avó e os dois irmãos, inclusive o meu pai, Afonso Novais Pinto, e tinha um tio que chamava Otacílio Novais Pinto. Vieram pra cá e por aqui se criaram e criaram família, eles casaram, o meu pai casou com a minha mãe, que era daqui de Paracatu, e constituiu a família. Aqui, residimos aqui, éramos cinco irmãos, já faleceram três, só tem dois de resto e nós estamos aqui em Paracatu.

P/1 – O senhor falou dessa casa que o senhor nasceu. Como que era essa casa que o senhor nasceu? O senhor viveu lá boa parte da vida.

R – É, vivi lá.

P/1 – Como que era essa casa?

R – A casa é a casa dessas casas que são hoje marcadas pelo patrimônio histórico, era uma casa histórica, mas, ultimamente, eles já modificaram a casa, já não existe a originalidade da casa onde eu nasci.

P/1 – O senhor falou que eram cinco irmãos.

R – Cinco irmãos.

P/1 – Filhos do casal, dos seus pais?

R – Filhos do casal.

P/1 – Como que era a vida nessa casa? Como que era essa primeira infância? O senhor lembra das memórias dessa casa?

R – Minha infância se deu unicamente exclusiva ao trabalho. Eu era menino e já fazia as obrigações de casa. Como minha mãe sempre foi uma pessoa muito exigente, a gente fazia todo o serviço, trabalho de casa, como a senhora viu: eu limpando a casa. E aí fui crescendo, entrei pra escola com sete anos, frequentava o Grupo Escolar Afonso Arinos, ali, e minha casa era perto, né. Meu pai tinha um caminhãozinho velho, um caminhão que transportava as cargas, fazia frete e, no decorrer do tempo, eu já com sete anos aprendi a dirigir caminhão. Meu pai tinha comprado um terreno, ligado à casa, terreno alto, a gente punha dois empregados pra cavar, pra tirar a terra, eu ia na garagem cedo, tirava o caminhão pra fora. A gente pegava no tranco, tocava a manivela, tocava a manivela, punha ele no batente assim, aí entrava dentro, soltava ele, soltava, aí ele pegava, trazia pra casa, punha os peões pra carregar o caminhão de terra, aí eu ia pra escola. Depois, terminava as aulas, vinha pra casa, almoçava, pegava o caminhão carregado de terra, com sete anos, pegava o caminhão de terra e ia pra praia tirar ouro. Levava à praia, à tarde, depois que terminasse o serviço de tirar, lavar a terra, eu carregava o caminhão com areia pra vender areia, aí vendia areia. Assim foi minha vida uns tempos, né? Quando eu aproximei mais à idade de 15 anos, eu já comecei a deixar o caminhão, fui empregar no comércio, trabalhei no comércio. Aqui tinha uma casa, chama Casa de Crioulo, eu trabalhei nessa casa, casa de comércio, depois mudei pra uma outra casa, que chamava Casa de Pinduca, trabalhei. Nessa época aí já foi aumentando a idade, meus irmãos sempre gostaram de mexer com caminhão, também foram “caminhãozeiros”. Eu consegui comprar um caminhão, aí fui pra estrada, fui ser “caminhãozeiro”, viajava daqui pra Belo Horizonte, pro Rio [de Janeiro], São Paulo. Levava daqui manteiga, que era o que se produzia em Paracatu na época, levei muita carga de manteiga pro Rio de Janeiro... Eu fiquei no transporte muitos anos, fazia transporte daqui pra Belo Horizonte, aí tinha um caminhão onde eu carregava a mercadoria, porque aqui não produzia nada nessa época, nada. Eu saía daqui cedo, atravessava aí o rio, não podia sair muito cedo, porque o rio tinha que atravessar no barco, não adiantava chegar muito cedo, atravessava, ia pra Presidente Olegário, Patos de Minas, esse era o transporte, Patos de Minas, às vezes ainda carregava com milho, feijão, alguma coisa. Daí ia, saía daqui, dormia em São Gotardo, de São Gotardo você levantava cedo e traçar a Serra da Saudade, Serra da Saudade é 60 quilômetros de serra, aonde sai lá em Melo Viana, Melo Viana saía em Araújo, Araújo saía em São Gonçalo do Pará, Araújo e Pará de Minas, saía daqui e dormia em Pará de Minas. No outro dia, chegava em Belo Horizonte cedo, descarregava o caminhão e começava a carregar pra voltar pra Paracatu, onde trazia, são consignações, são casa, são tecidos, armarinhos, é onde vinha de Belo Horizonte pra aqui, trazia essas apanhas, sabe? E com isso fui até em 62 lutando com o caminhão, trabalhei essa época como caminhãozeiro, 62, aí eu entrei pra serviço público, fui ser, entrei pra antiga CEM, que se diz Campanha de Erradicação de Malária, entrei pra essa campanha, aí lutei aqui uns cinco anos, trabalhei aqui em Paracatu. Fui transferido daqui pro Mato Grosso, por lá fiquei dois anos lutando, aí depois, com o governo federal é assim: quando quer mandar, manda: é pra ir, mas pra voltar... Tivemos que fazer um plebiscito pra saber porque queria voltar. Aí voltamos pra aqui. Com pouco tempo, eu dirigindo carro, sobre, carregando inseticida pra aqui, pra ali, olhando, fiscalizando, aí acharam conveniente, me passaram pra ser o chefe do distrito, aqui tinha um distrito só, uma repartição ocupada só por médico e eu fui ocupar essa presidência desse distrito. E aí lutamos uma existência, fui até, até eu completar os meus 70 anos. Quando eu completei 70 anos, eles me mandaram embora, eu estava trabalhando... No dia, eu estava trabalhando, estava completando 70 anos, recebi um telegrama: “Afaste-se imediatamente do serviço”. Porque funcionário federal, quando chega aos 70 anos, eles mandam embora, não fica mais, então me mandaram embora.

P/1 – Seu Ildeu, o senhor poderia nos falar mais como eram as condições nas estradas, como era feito o transporte?

R – As condições de estrada? Condições da estrada nossa aqui era péssima, era única e exclusivamente terra daqui a Belo Horizonte, ia ter um asfaltozinho de Pará de Minas pra Belo Horizonte, mas daqui até Araújo, até Pará de Minas, era chão, era terra pura. Levava aí... Saía daqui segunda-feira, se eu quisesse chegar num domingo, eu tinha que viajar uma noite, uma noite inteirinha pra chegar aqui, passar o domingo em casa. Felizmente, não teve nenhum acidente comigo nessa época, mas era uma luta, meu filho! Você saía daqui pra Patos (MG) e era terrível a estrada e aí já ia melhorando um pouquinho a estrada, aí tinha mais condições, o governo dava mais condições, a estrada lá, Patos, Lagoa Formosa, por aí a estrada já era melhorzinha. Mas de Araújo, de Belo Viana pra lá, existia uma trepidação tão grande na estrada, você já ouviu falar? Trepidação você sabe o que que é, né? [Risos] A trepidação era tão grande que tirava a carga de cima do caminhão, era um trem impressionante.

P/1 – Seu Ildeu, nessa primeira parte da nossa conversa, saímos do nascimento, né, fomos lá na aposentadoria, passando pelo trabalho, o senhor está falando bastante de trabalho. Aí eu queria pedir pra gente voltar um pouquinho lá na infância, porque o senhor fala que desde muito pequeno o senhor trabalhou, não é isso?

R – É.

P/1 – Mas eu acredito que teve também uma parte de brincadeira, a gente conhecendo a cidade, a gente vê que tem uma rua aqui ao lado que tem um calçamento diferente, de pedras. O senhor lembra da cidade, como era na sua infância, que brincadeiras existiam e como que era viver nessa cidade tão diferente do que é hoje?

R – É, hoje é completamente diferente, porque a estrada era toda da conformidade desse beco aqui, era a cidade todinha, não tinha nenhuma rua que não fosse calçada a pedra, todas elas, aqui pode tirar esse asfalto de cima, você vê que a pedra está aí embaixo, são pedras todas carregadas por escravos. Então essas ruas todas são de pedra e a gente convivia com essa rua dessa maneira, né, quando não era pedra, era chão.

P/1 – Como assim?

R – Era terra cascalhada, com cascalho, porque aqui, aqui tem o Largo do Rosário, aqui, pelo menos era cascalhado, sabe e o resto das ruas tudo... Paracatu era, um certo tempo, da Rua Goiás, no meu tempo, pra cá. Não tinha nada pra cima. Tudo, em Paracatu, era na pedra, tudo antigo, tudo como essas casas que se dizem históricas hoje. Eram todas assim, como essas casas dos meus vizinhos aqui, tudo era assim.

P/1 – O senhor falou que frequentava a escola e depois trabalhava, após a escola.

R – É, trabalhava.

P/1 – Mas vamos tentar lembrar um pouquinho da escola. Como que era a escola naquela época?

R – A escola tinha o primário... Tinha o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de grupo, né, [risos] aí falava primeiro, segundo, terceiro e quarto ano de grupo. Eu tenho aí até um documento de uma diretora de escola, quando eu entrei pro serviço público, eles exigiram a escolaridade e eu fui aí e peguei os dados, que eu frequentava a escola e fui aprovado, em tal época, assim, assim, fui aprovado nesse quarto ano, tirei o diploma [risos]!

P/1 – Mas como que era o Seu Ildeu aluno do Afonso Arinos, aluno da Escola Afonso Arinos, do Grupo Escolar Afonso Arinos?

R – Meu eu antigamente... Eu não tive infância, minha vida foi toda de trabalho, eu não tive infância, não, minha mãe era uma pessoa muito exigente, então não deixava a gente ter folga de nada, quando não estava limpando o chão pra ela, fazendo as coisas, eu tinha que estar fazendo alguma outra coisa. Assim foi minha infância, eu não tive infância, eu não tive carrinho pra brincar e não tinha brincadeira, não, era tudo só em cima do trabalho.

P/1 – Aí o senhor falou que chegava da escola e ia...

R – Ia pra praia tirar ouro.

P/1 – Como que era isso? Quem acompanhava o senhor? Como que era essa história?

R – Ah, me acompanhava ninguém, eu ia com o caminhão, eu ia sozinho, de caminhão. Chegava lá, abria a grade do caminhão, descia a terra, ia pra bateia, “bateiar” o ouro, tirar o ouro, ou então no caixote, aqui tinha um caixote que a gente punha a terra em cima, punha a água pra lavar e tinha uma parte assim que botava saco de linhagem pra segurar o ouro ou o esmeril. E aí, quando terminava de fazer esse serviço, eu carregava o caminhão de areia e trazia, essas casas tudo aqui são feitas com essa areia de praia. Você pode cutucar, tem lugar que tem, parede está caindo, você pode olhar que a areia é toda redondinha, escura, não tinha areia fina nem cimento, não tinha nada, era areia e cal.

P/1 – Esse trabalho de “bateiar” a areia que era pega aqui, o senhor lembra quando foi a primeira vez que o senhor viu alguém fazendo isso? Como o senhor aprendeu a fazer isso?

R – Eu via a turma lá fazer, que as praias eram cheias, tirando ouro. Aqui, de primeiro, as praias todas eram cheias de elementos tirando ouro, então, você via, observava e fazia o que eles estavam fazendo e fazia também, tirava o ouro, né, isso era a lógica.

P/1 – O senhor tem falado bastante do caminhão, né, esse caminhão era do seu pai? Como que era a história? Como ele comprou? Como é a história do caminhão que o senhor fala?

R – O meu pai adquiriu esse caminhão, era um caminhão 28, era um chevroletezinho velho, que eu não sei se tem alguma fotografia dele por aí, era um caminhãozinho velho, pegava 30 sacos de sal, o sal pesava 20 quilos nessa época, 600 quilos, quando máximo, pegava esse caminhãozinho. Então, meu pai tinha esse caminhão, fazia frete, foi dono do Porto Buriti, onde nós recebíamos as mercadorias. Antes disso, meu pai tinha uma barca, onde eu ajudei, viajava com o meu pai nessa barca, era uma canoa grande, coberta, metade coberta com couro de gado e a metade livre. Você fala assim: “Ah, mas como?”. Essa barca existia: duas tábuas paralelas, uma de um lado, outra de outro, pra o sujeito, barqueiro, caminhar em cima com um varejão pra empurrar, varejão significa uma vara grande, onde alcançava o fundo do rio pra empurrar essa barca. Com essa barca, meu pai viajava, ia pra Pirapora, descia o Paracatu e subia o São Francisco pra Pirapora, onde ia buscar mercadoria pra aqui, sal, querosene e tudo. Depois, no decorrer dos tempos, veio a navegação e os vapores, que vinham de Pirapora pra aqui e traziam toda a mercadoria, mas isso antes da gente viajar pra Belo Horizonte, era antes. Se fazia esse comércio antes de eu adquirir caminhão e ir por transporte, era antes assim: vinham pro Porto de Buriti essas mercadorias só vinham por aí, pelo vapor, de Pirapora, vinha pela central, da Central passava pro vapor e vinha pra cá toda a mercadoria que era disposta aqui. Paracatu recebia uma quantidade de sal muito grande, porque daqui distribuía sal pra esse Urucuia todinho aí, é Buriti, Jari, Formoso, Unaí, tudo pertencia ali. Ali até onde hoje é o Museu Histórico, era um mercado, é onde vinha o pessoal que vinha do Urucuia, vinha tudo carregar com os animais, tudo carregado com toicinho, rapadura, tudo, trazia, depositava ali e daí carregava de sal pra levar pra lá pro Urucuia, são 13 munícipios que tem por aí. Então a questão de transporte era nessa situação, o transporte.

P/1 – O senhor está falando das embarcações, dos vapores, isso o senhor chegou a participar, a acompanhar o seu pai ou era mais de histórias que ele contava?

R – Não, acompanhava o meu pai em todo esse trajeto, de barco, era de barco, depois o barco aí já não navegava mais no rio, aí encostava o barco e ficavam esperando pelos vapores.

P/1 – Imagino que não deveria ser fácil, como o senhor está contando, né, não deveriam ser fáceis essas viagens, essas viagens não eram tranquilas.

R – Ah, não, de vapor era bom, né, [risos].

P/1 – Como que era? Conta pra gente.

R – De vapor era uma beleza, porque você não tinha que fazer força, você entrava lá dentro e ia embora, né, ou descia ou voltava de Pirapora embarcado, porque aí tinha vapor, tinha o Paracatuzinho, tinha Mauá, tinha Afonso Arino e, inclusive, chegou a vir aqui um vapor de duas classes, que era o Benjamin Constant, esse, na ocasião da cheia, muita água, vinha esse vapor de duas classes, mas no mais, no decorrer do ano, vinha esses vaporzinhos pequenos, que traziam mercadoria pra sustento do comércio de Paracatu.

P/1 – O senhor falou que então tinha o porto, que eu não sei se existe ainda, né, mas a mercadoria chegava no porto.

R – Existe ainda o porto, lá hoje é modificado, né, hoje parece que é um clube, lá parece que tem um clube de pesca e caça, lá no lugar onde era do meu pai, que chegava esses vapores.

P/1 – O seu pai era dono?

R – Do porto, é, dono do porto.

P/1 – Como é que fazia pra distribuir? O senhor falou que ia pro Urucuia, essas mercadorias iam pra outros lugares. Como é que era a distribuição?

R – Os comerciantes de Paracatu, que eram poucos que recebiam, compravam essa mercadoria, traziam, armazenavam e distribuíam, vendiam, sabe? Vinha sal, querosene, gasolina e arame, tudo vinha pelo rio, e chegava no porto, cada comerciante fazia o pedido e recebia a mercadoria em casa. Quando o sujeito pedia um volume grande, eles armazenavam ali, a gente já trazia aos poucos, né? Trazia aos poucos e armazenava, tinha comerciante que comprava aí 20 vagões de sal pra distribuir por aí, nessa época, era o comércio que tinha.

P/1 – E nessa história dos caminhões, que o seu pai tinha um caminhão, existiam mais caminhões na cidade ou era mais ele?

R – Não, já tinha, praticamente só tinha um, só o caminhão dele nessa época e depois foi desenvolvendo, outros adquiriram caminhão, eles começaram a fazer o mesmo transporte, sabe, aí transportava ia duas vezes lá no Porto Buriti por dia buscar sal. Duas vezes por dia buscar sal, pegava o caminhãozinho, pegava só 30 sacos de sal [risos].

P/1 – Ele comprou esse caminhão aonde?

R – Que meu pai adquiriu esse caminhão? Essa parte aí eu não sei, aonde é que ele adquiriu esse caminhão, sabe? Eu só sei que ele tinha esse caminhão, mas não sei de onde ele adquiriu esse caminhão, deve ter adquirido isso aí por Patos de Minas, por aí, que já era uma cidade mais avançada. Eu, pelo menos, o primeiro caminhão grande que eu comprei, comprei em Patos de Minas.

P/1 – Aqui em Paracatu não existia loja que vendia caminhão?

R – Não, nem, não tinha, não. Não existia nada de caminhão, o caminhão que tinha aqui era praticamente o dele, depois foi melhorando, eles foram comprando caminhão.

P/1 – E carro, tinha na época?

R – Tinha uns Ford Courier, alguns, tinha aqui uns Fiat, tinha ali. O Olímpio Gonzaga, ele tinha dois Ford Courier e outros que tinham também o Ford Courier. O primeiro carro que teve aqui foi um tal de Ulhôa, um Ulhôa que adquiriu o primeiro carro que teve aqui, é desses carrinhos Ford Courier. O bicho não tinha pneu, o pneu deles era um pneu duro, sabe, tinha grampo, e esse Olímpio ali, nós éramos vizinhos dele, ele ia lá, tirava esses carros dele pra fora, empurrar, [risos] ficava brincando disso.

P/1 – Então o senhor estava falando do comércio do Seu Olímpio Gonzaga. O senhor trabalhou na Casa Crioula?

R – Eu trabalhei na Casa de Crioulo. Que é outro comerciante.

P/1 – Como é que era? O que que tinha nessa Casa Crioula, o que se vendia lá?

R – Tecidos e armarinho, vendia, tinha uma parte que era tecido e a outra era armarinho.

P/1 – O que o senhor fazia lá?

R – Eu era, como se diz, antigamente chamava de cacheiro, hoje eles falam balconista, mas de primeiro eles chamavam era de cacheiro. Eu era cacheiro, vendedor, chegava o freguês, a gente ia oferecer mercadoria, via o que o freguês estava precisando, se era tecido pra camisa, pra calça ou sapato, botina, a gente atendia os fregueses, isso era o que o cacheiro fazia [risos], hoje é balconista.

P/1 – Como que era esse trabalho, comparado com os outros que o senhor tinha desenvolvido até então? O senhor falou de trabalhar com transporte, desde pequeno trabalhando e quando chegou na Casa Crioula, como é que era esse trabalho pro senhor?

R – Esse trabalho foi antes de ser caminhãozeiro, antes, era já, era rapazinho, né, antes, depois saí da escola, eu fui ser empregado na Casa de Crioulo, inclusive, minha mãe era tão sistemática que eu até tenho um caderno ali escrito: “Ildeu empregou na Casa de Crioulo em 1980 e poucos”, está lá escrito. Ganhava 20 mil réis, o salário era 20 reais, 20 mil réis, 20 cruzeiros antigos, comprava um carretel, ele anotava, num papel anotava, num caderno anotava, tudo anotadinho, tenho esse caderno aí até hoje [risos].

P/1 – O senhor fazia o que com esse salário?

R – O salário praticamente dava em casa, entregava pra minha mãe e ela que tomava conta do salário, era tão pequeno, né, na época era bom, [risos] 20 mil réis, 20 reais, tinha um salário pra aquisição de coisas pra própria casa, comida, né? Era empregado nisso. Eu nunca mexi com o salário, nunca prendi salário a mim, tudo o que eu tinha dava pra família, hoje eles brigam, eu falo: “Não, não quero saber disso”, tanto é que eu não mexo com salário, não, Cláudia é quem olha, Cláudia é quem mexe com tudo pra mim, recebe, gasta, só eu chego [risos], só peço o que eu preciso: “Me dá tanto”.

P/1 –Por que essa relação com o dinheiro? A que o senhor atribui isso?

R – Ah, eu não tenho, não tenho atribuição nenhuma, como se diz, não sou apegado às coisas da terra, eu não sou apegado, não. Minha mulher é muito apegada a dinheiro, mas eu não. Aí, como diz o outro: o papel é pra voar e a prata que é redonda é pra rodar...

P/1 – Eu fiquei pensando, lembrando agora da época do ouro, o senhor falou que levava areia no caminhão pra fazer.

R – Trazia da praia pra aqui, pra vender. Pra lá eu levava terra pra tirar ouro e de tarde trazia areia pra vender.

P/1 – Como é que era o que extraía disso? Qual que era o volume disso? O senhor lembra mais ou menos quanto que conseguia tirar de ouro ou o que fazia com esse ouro? Como que era pra passar adiante esse ouro?

R – O ouro que adquiria, né? Geralmente, a gente adquiria o ouro e vendia pros ourives que tinham aqui, existiam muitos ourives, então você vendia aquela pitadinha de ouro que você tirava na praia, você vendia pra eles pra fazerem bijuterias, né, faziam brinco, brincos, anéis, aliança...

P/1 – Você lembra de algum ourives que o senhor costumava vender mais pra ele?

R – Tidas. Aqui tinha um ourives velho chamado Tidas, que mais comprava ouro, era mais conhecido, a não ser que você fosse armazenando algum ouro, né, eles vendiam tudo, vinha comprador de ouro de fora, de São Paulo, sempre aparecia pra comprar, né? Eles compravam da gente, guardava e vinha alguém de São Paulo comprar o ouro. Era a comercialização do ouro, isso é Paracatu, aqui, vocês estiveram lá, no Morro do Ouro, onde achava que dali se tirava o ouro. O pessoal de Paracatu não, [o pessoal daqui] dormiu a vida inteira sem mexer lá, ninguém ia lá, porque existia uma lenda, uma lenda que o sujeito ia lá e vinha de lá debaixo da taca [risos], vinha apanhando, então ninguém ia lá, não, nesse Morro do Ouro ninguém daqui, cidadão ia pra praia tirar ouro, mas não ia lá no Morro do Ouro, não, o pessoal daqui tinha medo.

P/1 – Em Paracatu, plantava-se nessa época? Tinha cultura de grãos?

R – Nessa época, Paracatu não produzia nada, absolutamente nada, não produzia um grão de nada, a não ser para o próprio consumo, né, que era muito pouco. Às vezes, tinha que vir de fora, porque aqui não produzia nada. Isso veio produzir depois que existiu Brasília, Paracatu se desenvolveu depois de 51 pra cá, é aonde, depois de Brasília, que Paracatu desenvolveu, antigamente era paralisada, parada, não produzia nada.

P/1 – Como que o ser enxergou ou viveu esse desenvolvimento de Paracatu depois da chegada de Brasília? O senhor lembra dessa época, da expectativa com a construção de Brasília? O senhor lembra desse momento?

R – Aí, isso aqui, pelo menos, eu estava ali, parado ali, com a primeira leva de carro que veio pra Brasília, eu estava ali na esquina, ali, e, geralmente o sujeito, motorista, que não era daqui de Paracatu, não tinha costume de andar com o carro nas pedras, o carro dava pulo dessa altura, porque você dava um abacate, pisava no acelerador, o carro pulava para lá. Eu estava parado ali na esquina, nessa primeira leva que veio, e aí o motorista danou a xingar, né: “É, cidade, cidade desgramada é essa, pá, pá”, aí tinha um sujeito ao lado dele, de certo era um engenheiro, qualquer coisa: “Cala boca, sô, isso aqui é cidade histórica”, sabe? E aí pararam, perguntaram aonde é que tinha hotel, eu ensinei pra eles aonde tinha um hotel, aí eles foram, a primeira leva que veio de carro, era tudo Willys, a primeira leva de carro que veio pra Brasília, essa turma.

P/1 – Qual era o nome do hotel?

R – Hotel Goiás, era de Bernardo, Bernardo Osório.

P/1 – Ficava aonde?

R – Inclusive ainda tem lá, onde hoje é uma residência, mas lá na casa dele parece que lá existia uma espécie de um dragão, uma coisa desenhada lá, sabe? Acho que ainda existe isso daí, é perto até dos meus cunhados, mas eu ainda não olhei lá se ainda existe, se ainda tem alguma coisa como referência ao hotel dessa época.

P/1 – Fica na Rua Goiás?

R – É, fica na Rua Goiás, lá em cima, tem aí a Avenida Deputado Quintino Vargas, na outra esquina, um pouco pra cima tinha o Hotel Goiás, de Bernardo Osório.

P/1 – Como que o senhor viu a chegada de Brasília? Como é que foi pra cidade de Paracatu a construção de Brasília?

R – A construção de Brasília, pra Paracatu, foi uma coisa grandiosa, né? Paracatu desenvolveu mediante à construção de Brasília. Eu, pelo menos, no tempo de transporte, viajei muito pra Brasília. Eu conheço por baixo daqueles palácios lá todinhos, lá eu conheço, aquilo tudo tem subterrâneo ali debaixo, todos eles, a gente descarregava debaixo. Aí tem até um papel que tem Novacap [Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil], Novacap é onde recebia, para onde foram os engenheiros de construção de Brasília, a Novacap. A gente levava mercadoria, cimento, carreguei demais cimento pra Brasília, carreguei muito, descarregava naqueles palácios tudo lá. Então, depois de Brasília é que Paracatu virou cidade.

P/1 – Mas como que era esse transporte? De onde que o senhor levava o cimento pra Brasília? Como que eram essas viagens?

R – Aí é Belo Horizonte, pegava cimento na Itaú ou na Cauê, pegava cimento em Belo Horizonte, transportava pra Brasília pra construção. Eu conheci Brasília sem nada, só o chão, vi desenvolver, carregava cimento pra lá.

P/1 – Essas viagens duravam quanto tempo? Como que era essa viagem?

R – Eram oito dias, eu saía daqui, ia pra Belo Horizonte, voltava. Tinha noite que eu chegava aqui na cidade, não vinha aqui em casa, não, pousava ali no Largo do Rosário ali, dava uma cochilada, dali mesmo ia embora, só passava aqui depois que vinha de Brasília.

P/1 – Como que era a expectativa em casa com essas viagens?

R – As expectativas eram as melhores possíveis, né, porque você tinha que trabalhar pra ganhar alguma coisa pra manter a família, né? A gente não tinha outra expectativa, porque se tivesse, na época, podia ter comprado em Brasília um pedaço lá, hoje estaria rico, né, mas só limitava só no transporte da mercadoria.

P/2 – Quando o senhor chegava em casa, como é que era? Quantas vezes o senhor vinha pra casa? Quanto tempo o senhor passava com a sua família? Conta um pouquinho pra gente dessas viagens e da sua relação com a sua família. O senhor que dormia, nem chegava em casa, quantas vezes o senhor vinha pra casa? Quem cuidava dos filhos? Conta um pouquinho pra gente.

R – Foi uma relação muito difícil, sabe, porque praticamente minha mulher foi quem criou esses meninos, eu não parava em casa, porque vida de “caminhãozeiro”, caminhoneiro, não tem como parar em casa. Minha vida foi uma vida, você vê, completamente de viagem. Você chegava hoje, tinha que sair amanhã, eram oito dias de viagem. Era muito difícil passar um dia, porque não dava tempo, você tinha que ir embora, viajar novamente, né? Eram poucas horas que você permanecia em casa, então minha vida... Ela que é a responsável por toda a criação dos meus filhos, eu pouco participei, inclusive, depois do serviço, que eu larguei caminhão, fui pro serviço federal, eles me transferiram daqui pro Mato Grosso. Eu tive em Mato Grosso dois anos, dois anos lá no Mato Grosso, então vinha aqui às vezes. Era uma casualidade aparecer em Paracatu pra visitar a família, eram seis meses que eu ficava por lá. Nessa época, perdi meu pai, fiquei sabendo muitos dias depois, muito tempo depois da perda dele, porque estava lá no Mato Grosso. Nessa época não tinha celular, né, não tinha telefone. O sujeito não vivia... A minha vida foi essa.

P/1 – O senhor tem quantos filhos?

R – São dois homens e quatro mulheres, é Cibele, Selene, Cláudia e Maria Antônia, são seis filhos e dois homens, Humberto e Robertinho.

P/1 – Mas talvez antes a gente queira saber como é que foi que o senhor conheceu sua companheira, sua esposa. Como é que se deu essa história?

R – Ah, isso, na época a gente era meio malandro, né, [risos]. [A gente] era praticamente vizinho, eu morava na Rua de Peres, ali, e ela morava ali no Largo do Rosário e por ali a gente foi se trocando os olhares e por aí virou [risos], casamento. Nós casamos em 1958. Quantos anos de casados? De 61, 61 de casamento.

P/1 – Eu queria perguntar pro senhor se o senhor lembra lendas de Paracatu, essa que o senhor contou do Morro do Ouro, que ia lá, chegava e descia. Quais eram as outras lendas, histórias?

R – Isso era uma lenda que antigamente tinha, daqui de Paracatu, que o sujeito ia pra lá e vinha de lá apanhando, né, isso é coisa espiritual, de lá, por lá existia alguma coisa. Eu nunca fui por lá nessa época, então eu acho que isso era uma lenda que eles criaram, porque aqui existia um delegado, que ele saiu daqui rico, ele ia pra lá à noite, entrava por aqueles buracos lá, fica a noite inteirinha lá apanhando ouro lá, sabe, ele saiu daqui muito rico. O meu pai era delegado aqui e tinha um sujeito que era carcereiro, Joaquim, um carcereiro, e esse delegado novo que chegou levava esse carcereiro lá pra cima com um lampião, punha ele na boca do buraco com o lampião e entrava pra dentro do buraco com outro lampião, [risos] e ele saiu daqui muito rico de apanhar ouro lá. O carcereiro sempre falava: “Ô, Seu Afonso, tem paciência, manda esse homem embora, senão ele me mata, ficar a noite inteirinha vigiando” [risos], então essa é a lenda aí do Morro do Ouro. Aí depois existiu essa firma que veio, tem tirado aí suas toneladas de ouro [risos]. Paracatu dormiu muitos anos aí.

P/1 – O senhor estava falando naquela hora do ourives, né, que comprava o ouro do senhor. Aonde é que era a casa dele? Como é que era esse espaço?

R – Ele tinha, ali hoje é um lote vago que tem ali na esquina, [na avenida] Deputado Quintino Vargas, ali tem um lote vago, ele tinha uma oficinazinha ali, aonde ele trabalhava, fazia suas joias e trabalhava, era ali.

P/1 – Como era o relacionar-se com ele? O senhor chegava com as pepitas, como é que era isso?

R – Aí vendia pra ele e ele tinha lá sua tenda de fazer o ouro, né, o ouro era dividido, ele punha fogo no ouro pra derreter e fazia as barras de ouro, fazia seus anéis, fazia as alianças, fazia seus brincos e tudo. Ele tinha um preparado lá de derreter esse ouro. Eu sei que eu chegava lá e via ele com um caninho soprando o fogo, punha o fogo no ouro e soprava, aí no soprar ia, o ouro ia derretendo, ele acompanhava o derretimento do ouro, o que ele ia fazer, se era brinco, se era anel, ele ia acompanhando e fazia, modelava o ouro da maneira que ele ia empregar ele.

P/1 – Isso o senhor via quando ia levar o seu ouro pra ele pra vender ou não?

R – Eu via ele fazer, levava lá, vendia pra ele e via ele fazer o ouro, fazer isso.

P/1 – Como é que ele pesava isso?

R – Tinha balança, balancinha, uma balancinha móvel, ele pesava o ouro, uma grama de ouro, tinha grama, tem um outro significado que eu não me recordo o nome, eu lembro bem de grama, agora, antes da grama, tinha vintém, vintém, tantos vinténs, cinco vinténs, dois vinténs, três vinténs.

P/1 – O que era possível fazer com esse dinheiro na época, desse ouro?

R – Costumava fazer as coisas, necessidade, né, de casa, de família, roupa, calçado, empregava tudo na própria casa.

P/1 – Então vieram os filhos, né, veio o casamento, vieram os filhos.

R – Vieram os filhos.

P/1 – E o senhor continuou trabalhando nos transportes?

R – Não, depois que vieram os filhos, antes disso, quando eu deixei o caminhão, eu fui ser empregado de uma fazenda, trabalhei numa fazenda muito tempo, sete meses, aí surgiu a tal da CEM, que arranjei um emprego e me empreguei na CEM, em 1962. No dia 14 de junho de 62, eu empreguei na CEM, serviço de erradicação de malária, e lá trabalhei até eles me mandarem embora, fiquei lá até mandar embora.

P/1 – Como que era esse trabalho?

R – Trabalho? O trabalho, na época, eu era motorista. Durante uma época, eu fui motorista, saía daqui, carro carregado, jipe carregado de DDT [Dicloro-difenil-tricloroetano, propriedades residuais utilizadas para a erradicação de doenças transmissíveis por insetos], levava pro Urucuia, pra lá ser distribuído pros guardas fazerem o trabalho de dedetização nas casas. Eu trabalhei como motorista muito tempo, carregando esse DDT. Inclusive, há pouco tempo, eu vi uma reportagem de uma bióloga, ela falando com relação ao DDT, que foi proibido no mundo inteiro, inclusive no Brasil, culpando o DDT por infecção humana. Aí eu escrevi pra ela, falei: “Por que não a volta do DDT?”, aí citei pra ela que eu fui funcionário, comia DDT o dia inteirinho, porque você viajava, estrada ruim, aquilo vinha em caixa, as caixas, o carro dava barcada e enchia o carro de poeira, você comia o DDT o dia inteirinho, e que eu estava com 92 anos, que nada sentia, estava vivo até hoje, não tive intoxicação nenhuma, inclusive tinha vários funcionários aqui ainda existentes, todos sadios, então a culpa não é DDT. Aqui a culpa, a guerra de químicos, é a de proprietários de indústria química, um querendo engolir o outro [risos], então eliminaram o DDT e esse DDT paralisou, está eles lutando com dengue, que não erradica, nunca acaba, porque eles não acabam com o mosquito, que, se tivesse DDT, acabava com ele, que o DDT era um inseticida suficiente, era eficaz mesmo, eliminava os mosquitos, que antigamente se tratava de anofelino, hoje eles arranjaram um apelido pra ele de aedes aegypti, né, então estão lutando, eles não erradicam. O serviço de malária que nós trabalhamos era perfeito, era perfeito o serviço, nunca existiu serviço público tão perfeito como era o de malária. Depois, eu fui encarregado de transporte, depois de transporte, eu passei pra chefia do distrito. A chefia só era ocupada por um médico, eu não era médico coisa nenhuma e eles me colocaram como chefe de distrito e, como chefe de distrito, eu tive 200 funcionários, porque a gente fazia essa região do Urucuia todinha, que estava sob a [minha] responsabilidade, são 13 municípios, todos os 13 municípios erradicamos malária, hoje você não vê falar em malária aqui na nossa região, não existe malária, porque o serviço era perfeito. Você tinha os croquis, cada localidade tinha um croqui, sede, divisa, se dividia com quem, se deixava de vir, se era divisa de córrego, de rio, de cerca de arame, tudo, era um serviço, você trabalhava em cima daquilo, entrava num munícipio a pé e saía do outro lado dele a pé, era no pulo do pé, dedão. Eu saía daqui, ia fiscalizar, procurar guarda lá em Urucuia, lá em Buriti, Jarinas, procurando guarda, então o serviço era um serviço perfeito, inclusive, eu tive muita fiscalização daqui da Oficina Pan-americana de Saúde, eles vieram aqui muitas vezes e brasileiro não, brasileiro, eu recebi em uma visita única. E de vez em quando baixava um americano aí, ele fala enrolado lá, eu pouco entendia ele [risos], falado, o sujeito, eles queriam saber, porque nós tivemos um intercâmbio americano na erradicação de malária, eles tinham dinheiro, davam dinheiro ao Brasil pra erradicar malária, então eles vinham pra ver se o brasileiro estava empregando o dinheiro deles certo, né? Tanto é que os carros tinham uma placa, aonde as mãos, duas mãos, mão brasileira e mão americana e lá “Unidos estamos na América”, “United States of America”. Agora, brasileiro não, brasileiro, eu recebi uma visita deles, ela tinha potência, tinha avião, viajava de avião, pegava aqui, levava pra fazer reunião em Belo Horizonte, em Brasília, tinha avião, era importante assim. Depois, passou pra Sucam [Superintendências de Campanhas de Saúde Pública], de Sucam passou pra Fundação Nacional de Saúde. Eu saí quando passou, um pouco depois, trabalhei pouco tempo na Fundação Nacional de Saúde. Aí, eu completei os 70 anos e eles me dispensaram, mas minha vida foi uma vida inteira de luta e trabalho, trabalho até hoje.

P/1 – Como é que foi esse pós trabalho, depois da aposentadoria, como é que o senhor começou a levar a vida depois de aposentado?

R – Depois de aposentadoria? Depois de aposentadoria, eu continuei a trabalhar da mesma forma, sabe, trabalhava... Meu filho tem uma fazendinha, eu vou nessa fazenda. Todo santo dia, eu vou pra lá, eu trabalho lá ajudando a eles fazer alguma coisa, né? Vou pra lá todo dia, todo dia eu vou pra fazenda, todo dia eu trabalho lá, na enxada, eu trabalho um pouco na enxada.

P/1 – Produz alguma coisa lá?

R – Lá, o que se produz lá é leite e ovos, sabe, essas coisinhas, fruta, né? A gente traz muita fruta, lá pelo menos está perdendo, é um tal de... Como é que chama? É uma fruta que tem uma vitamina terrível, mas aqui é pouco usado, ontem eu estava olhando lá, estava cheio de fruta no chão, Cláudia me levou lá, fez suco, mas ela disse que deu uma dor de barriga nela danada, é muito forte a fruta, sabe? Mandição, você já ouviu falar nisso?

P/1 – Não.

R – É uma fruta amarela, assim, mandição, é uma fruta muito importante, mas não é uma coisa conhecida, não, sabe, mas é muito boa, muito, tem muita... No mais é isso, tá vendo ali, abacate, eu vendo abacate, vendo aquelas buchas, vendo ovos, vendo leite, eu que produzo lá e planto milho pras despesas da fazenda. Lá eu não planto, não tem lavoura, porque é bem acidentada a fazenda, então a parte que eu tenho plana é isso que eu planto pra despesa da fazenda. O milho que eu planto, é pra despesa da fazenda.

P/1 – A despesa seria... o senhor vende pra algum distribuidor esse milho?

R – Não, é pra despesa da fazenda, pra tratar de porco, de galinha.

P/1 – E o leite e os ovos?

R – Leite eu faço, trago e vendo.

P/1 – O senhor mesmo vende?

R – É, vendo aqui, ali, eu tenho um botequinho ali [risos], banana, banana, ovos, leite, já tem toda a freguesia, chega, a gente vende.

P/2 – Eu vou voltar um pouquinho, quando o senhor falava da erradicação do aedes aegypti, eu queria que o senhor falasse como é que era o trabalho, o senhor falou que o senhor entrava nos municípios, andava ele a pé. Mas o que o senhor fazia pra acabar com o mosquito ou pra orientar as pessoas?

R – [assobio] Borrifando casa por casa com DDT, o DDT é o que a bióloga condenou e eu escrevi pra ela, provando a ela que não foi o DDT, foi briga química de produtores querendo comer, engolir o outro.

P/2 – Mas era só isso, o senhor só borrifava o inseticida?

R – É, a pessoa, lá no distrito, fazia o exame, está tremendo, está com febre, fazia o exame, dava malária, porque tinha caso, era falciparum ou vivax, dependia do plasmodium. Então, a gente fazia o exame e dava o medicamento, eu, pelo menos, pegava o medicamento, que dava a eles, pegava o medicamento: “Faz o favor, toma aqui, você está com malária, você está com malária, toma”, dava ao sujeito pra tomar, ele tomava. “Você tem que permanecer aqui, porque é dez comprimidos a dosagem”, dava quatro, depois três e depois três: “Não, ah, tenho fazenda, eu tenho casa, eu preciso de ir lá pra olhar isso, pra olhar aquilo”, “Quantos quilômetros tem?”, “Tantos quilômetros”, “Então, amanhã cedo eu mando”, mandava o carro com um guarda levar os comprimidos e ver ele tomar e ver a pessoa tomar. Porque aí o sujeito, erradicamos, porque você tem que erradicar primeiro todo, é junto a erradicação humana e o mosquito, tem que erradicar os dois juntos pra eliminar. No Brasil não erradica mais nada, lá no Norte malária existe, aqui tem 13 municípios que não existe malária e malária matou gente aí no meio da rua, de malária, aqui dava malária demais, aí nesse Urucuia dava. Então acabou, não existe malária, porque o trabalho foi bem feito, o sujeito não dava, lá no Norte eles não erradicam, porque fazem o exame, deu positivo, você dava os comprimidos, ele metia no bolso, tomava a primeira dosagem, acabava o acesso de febre, ele viajava, não tomava mais comprimido, aí um dia a febre voltava, 15 dias, ela voltava, ele tornava a tomar, tornava a passar e aí ficava crônico e aí não existe, eles não terminam. Como essa dengue também, eles nunca vão erradicar isso aí, porque eles não fazem o combate. O combate tem que ser junto porque é doença transmissível a dengue, então tem que acabar com o doente e acabar com o mosquito pra acabar com a transmissão, acabar com a doença.

P/1 – Eu queria perguntar pro senhor como era o tratamento médico das pessoas que ficam doentes. Existiam hospitais? As pessoas tinham que ir pra outra localidade pra se tratar?

R – Não, geralmente, o tratamento dessas doenças, malária e essas doenças tropicais, não há necessidade de internação, não existe internação. Está o distrito aí, o hospital era o próprio distrito, né, você chegava, fazia o exame, porque tomava o medicamento, era suficiente, não tinha, não tinha internações. Inclusive, nessa época, teve um caso até de febre amarela, que hoje é o espanto, está espantando, aqui nós tivemos um caso, mas foi eliminado, foi um caso só de febre amarela na época que eu era o chefe de distrito aqui, só tivemos um caso, o resto desapareceu.

P/1 – Mas lá na época que o senhor já trabalhava, tinha uns 20, 30 anos, como era a saúde aqui em Paracatu? Existiam hospitais? Quem cuidava da saúde, dava assistência?

R – Aqui tinha uma casa ali embaixo, existe essa casa até hoje, casa de saúde. Ainda existe essa casa lá, então, as doenças eram muito poucas. Tinha os médicos, né, o Doutor Sérgio, doutor, tinha um médico antigo. Depois apareceu o Doutor Romualdo, fazia tratamento lá nessa casa de saúde que existia ali. Não existia hospital, hospital veio depois, muito depois, aqui fizeram o hospital municipal, depois é que veio, quando existia a unificação de saúde, né, que arrumaram esse SUS [Sistema Único de Saúde], esse único resultado de saúde, na época, eu era o chefe de distrito, fui lá em Brasília pra conversar, eu fui lá procurar doutor, fui procurar um deputado. Como é que chama o deputado? Procurei, doutor, o deputado era Roman, fui procurar esse deputado lá pra conversar com ele a respeito dessa unificação, aí ele falou comigo: “Ah, eu estou por fora, eu não posso dar ao senhor informações com relação a essa unificação de saúde, mas eu acho que está certo”. Eu falei: “Senhor deputado, a questão é o seguinte: a nação não está aguentando tratar da saúde, o município, o estado é que vai aguentar? Não tem condições dessa unificação de saúde”, mas com tudo ele não pode me informar nada e surgiu essa unificação de saúde, né, o SUS, então estão aí lutando com esse SUS.

P/1 – O senhor lembra como era que os meninos nasceram, se nasceram nessa casa de saúde, se foi aqui na sua casa, como é que foi isso?

R – De primeiro nascia tudo em casa.

P/1 – Os seus filhos nasceram aqui?

R – Tudo em casa, todos nasceram em casa, porque tinha as parteiras, antigamente existia parteira, então todos os meus filhos, a única filha que nasceu em hospital foi Cláudia, aí já existia hospital, nasceu lá, mas todo o resto nasceram tudo em casa, era parteira.

P/1 – O senhor lembra dela, quem era ela?

R – Marta, era Marta. Marta Neiva que era a parteira, ela é que assistia [risos].

P/1 – O senhor chegou a acompanhar algum, chegou a ver algum parto ou não?

R – Não, nunca acompanhei.

P/1 – Essa questão da saúde é muito interessante pra entender como é que era a cidade antigamente, né, entender a questão da saúde é muito importante pra gente entender como é que era cidade antes.

R – É, não existia doença, não, na época que era dos anos atrás não existia, hoje existe essa quantidade de doença. Era tranquilo, mas tinha muito médico competente, sabe, surgia às vezes uma pneumonia, um caso, não existia câncer, não existia nada disso, não tinha nada disso.

P/1 – A gente está vendo aqui na casa do senhor que é uma casa que foi remodelada, né, foi reformada.

R – É, foi toda ela reformada.

P/1 – O senhor lembra mais ou menos quando é que foi isso e como, em que condições que se deu essa reforma?

R – Essa reforma se deu na época que eu era chefe de distrito, lá tinha muito funcionário que era pedreiro, carpinteiro, então eles, pelo menos pra dizer, pra beneficiar o chefe deles, ofereceram e vieram, cada um fazia um pedaço e aí fui fazendo, né? Eu comecei lá do fundo, fui fazendo os pedaços, até fazer a casa, transformar a casa toda como é essa hoje. Ela era antiga como qualquer uma dessas outras. Isso aqui tudo era assoalho, isso aqui eu troquei há pouco tempo, era assoalho, então nós fizemos isso com os meus colegas, que queriam fazer um benefício a mim, [risos] e aí foram fazendo, fizeram. Pouca coisa gastei pra fazer.

P/1 – Os materiais eram comprados aqui na cidade?

R – Madeira era. Todo o material comprado aqui, que aqui já fazia, porque isso aí é tijolinho, é um pedaço de barro, tijolinho, isso aí ia no São Sebastião. Tinha as fábricas de tijolo, fazia lá, depois buscava, é tijolinho e a areia é da praia, não existia cimento, era cal e areia. Cal já existia, né?

P/1 – E a casa antes, era como a casa de antes?

R – Era uma casa antiga como essas casas que tem de patrimônio histórico, paralisou a construção, eu estou vendo aquele pobre daquele coitado ali arrumando a casa, o movimento histórico montou em cima dele, não quis deixar ele fazer como era, né, está fazendo agora remedando as outras, porque é histórica, ele tem gastado um dinheiro danado lá. O tal do movimento histórico proibiu ele, não consentiu, não deu licença pra ele fazer, então ele está fazendo, mas é imitando as casas históricas, o movimento histórico, eu acho muito difícil esse patrimônio histórico, tal de meio ambiente, eu não gosto muito desse povo, não. Eu detesto esse trem, não gosto, muita gente gosta de coisa velha, eu não gosto. De velho, basta eu [risos], mas com tudo é lei, tem que respeitar, tem que fazer.

P/1 – Como que é hoje a sua vida aqui em Paracatu? O que o senhor faz, além de trabalhar todos os dias na fazenda?

R – Espera aí, eu levanto cinco e meia da manhã. Cinco e meia da manhã eu levanto, faço o café pra Cláudia tomar às seis, que ela sai cedo. Umas seis, seis e pouco, ela vai embora pra pegar o ônibus pra ir pro emprego, então eu levanto cedo, isso é um itinerário. O segundo itinerário meu é ir pra loto, fazer loto [risos], pra ver se eu fico rico [risos], é o segundo itinerário, depois eu volto pra dentro de casa, vou fazer alguma coisa, ajudar a esposa, varrer quintal, aguar a planta, ela mesmo viu eu lavando aí. Esse aí é o serviço, ajudo em casa o que posso. Depois que almoço, vou pra roça e lá fico o dia inteiro, só venho de tarde. Ultimamente, minha vida é essa, sem a loto eu não fico de ir, não [risos].

P/1 – E o sino da igreja?

R – É, o sino da igreja tá próximo, no dia 20 eu começo, porque eu bato o sino pra São Benedito, esse é o no dia 20, eu vou começar, bato meio dia e seis horas todo dia, bato o sino, vou embora pra roça, venho mais cedo pra poder às seis horas estar batendo o sino, esse é infalível, bato o sino pra São Benedito.

P/1 – Há quantos anos o senhor faz isso?

R – Já tem uns cinco anos, mais ou menos, sabe, porque esse sino estava parado aí há muito tempo, um dia eu inventei: “Eu vou bater esse sino”, outro dia você estava perguntando pra mim: “Quem é que te ensinou a bater sino?”, eu falei: “Não, moço, ninguém me ensinou a bater sino, não”, aqui tinha um sujeito, morava aqui, vizinho meu, ele é que batia o sino. Eu vi, ele se chamava Gustavinho Bem-bem, aí fui lá pro sino, peguei o sino e falei assim: “Eu vou”, aí fui cantando: “Gustavinho Bem-bem, Gustavinho bem-bom”, [risos] aí aprendi a bater o sino, né? Aí depois pedi lá em Ouro Preto pra mandarem pra mim uma relação da conformidade que bate o sino, porque cada batida tem um significado. Eu bato, peguei de lá só esse significativo das pancadas do sino, então eu bato o sino pra eles aí.

P/1 – Como que é isso? O que são esses significados? Quais são esses significados? Pra quem não conhece o que o senhor faz, como é que é?

R – Tem esse significado que é de festa, tem o significado de sentimento; sentimento que você tem. De festa é um jeito, se bate de sentimento, é outro, são as pancadas que comovem a pessoa, sabe? Então outro dia até estava aqui, ia descendo aqui o beco, tinha uma historiadora aí e aí tinha uma turma de escola, ela falou: “Ó, o Seu Ildeu aqui, é ele que bate o sino, vamos bater palma pra ele”, aí a turma toda bateu palma, os caras bateram. Falou: “Como é que o senhor bate o sino, como?”, eu falei: “É din din dão, din din dão, din din dão”, porque é um sino pequeno e um grande, sabe, o sino grande comove qualquer um, comove mesmo, o sino. A pancada do sino comove qualquer uma pessoa, o sujeito pode nem ser religioso, ele passou, você está batendo o sino, mesmo que ele não seja católico, ele para, presta atenção, faz “o nome do Pai”. Outro dia, eu falei com o padre: “Isso aqui, o sino é o significado da Igreja Católica”, pro monsenhor, ele não gostava muito de bater o sino, eu falei assim: “Ó”, eu falei com ele mesmo: “O senhor, os senhores não conseguem destruir a religião”, isso é o padre, eu falei: “Os senhores não conseguem destruir a religião, porque a religião foi Deus que criou, essa é a religião de Deus, então vocês não conseguem destruir” [risos]. Então, eu bato o sino, chegou no dia 20 [de junho], o sino tá batendo, eles têm aí gravação, Maria Antônia deve ter a gravação de eu batendo o sino, as pancadas que é, ela deve ter aí, deve ter essa gravação aí nos celulares dele, tem, no de Cláudia mesmo tem.

P/1 – O que o senhor sente quando está batendo o sino?

R – Ah, sinto uma segurança muito grande com relação ao sino, eu sinto uma felicidade muito grande de estar podendo servir a Deus, sabe, eu sinto uma felicidade muito grande.

P/1 – O sino é tocado no dia 20 pra qual santo?

R – São Benedito.

P/1 – E toca-se até quando?

R – Até dia 29, que é o dia da festa de São Benedito, é uma festa muito importante, que vocês podiam visitar aí, é muito bonita, muito movimentada a festa de São Benedito, é muito boa, vocês deviam vir aí nessa época, vocês vão, vai fazer uma reportagem muito bonita na época da festa de São Benedito. Começa, agora vai ter a festa de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade de Paracatu, essa vai iniciar lá na matriz, dia quatro agora e São Benedito começa no dia 20.

P/1 – O sino é tocado aqui só pra São Benedito?

R – Só pra São Benedito [risos], só pra São Benedito, às vezes, quando eles pedem, o padre pede pra bater em outra ocasião, eu vou, bato, né, quando pedindo, mas não pedindo, mesmo sem pedir, na época de São Benedito eu bato. [Risos]

P/1 – E o senhor tem ensinado alguém, vai deixar essa tradição?

R – Essa menina aí, a Maria Antônia, minha filha, bate lá, eu já ensinei, ela bate lá e o sujeito que apresenta com vontade de bater eu vou ensinando, porque vou deixar alguém, né, que possa, porque a gente não é eterno mesmo, morre, amanhã, um dia e tem alguém que possa bater, né?

P/1 – A gente está encaminhando pro final, Seu Ildeu, mas eu queria saber o que o senhor achou, acho que o senhor já deve ter feito algumas outras entrevistas. Alguém já fez entrevista com o senhor, já participou desse momento assim?

R – Eu fiz há pouco tempo, eu fiz uma entrevista aqui na Rádio Juriti, sabe, o Florisvaldo me chamou pra fazer uma entrevista com relação à dengue, à malária e dengue, então fui lá e fiz essa reportagem, inclusive, depois disso, é que eu fiz, escrevendo pra bióloga, eu estou esperando ver se ela me responde alguma coisa com relação ao DDT [risos]. De vez em quando eu fuxico, escrevo pra um, escrevo pra outro, dou atestado de alguma, de facilitar alguma coisa pra alguém [risos].

P/1 – O que o senhor achou de estar contando a sua história pra gente?

R – É muito importante e gente, às vezes, tirar da gente algum conhecimento, alguma coisa que possa beneficiar alguém, né? Eu acho muito importante. Todas as vezes que me procuram pra fazer uma reportagem, se o que eu sei, o que eu posso eu expresso, eu digo pra pessoa, né, porque guardar pra mim, pra quê? Eu tenho que dar aos outros também, compartilhar.

P/1 – O senhor gostaria de deixar uma mensagem pra essa geração que está aí agora e pra geração futura, um desejo do senhor?

R – Eu, o que eu desejo, pelo menos, a começar pelos meus netos, que Deus livre todos eles do mal que está no mundo, essa preocupação de droga, uma coisa terrível, eu peço a Deus todo dia pra livrar meus netos e peço a Deus que evite todo o ser humano da mocidade, que hoje se entrega. Você está vendo aquele trem lá em São Paulo, né, aquela... que horror aquilo, aquele, eu peço a eles, peço a Deus pra que dê força a todo ser humano, que desista do crime, do crime e da droga, que a droga é uma coisa terrível, que terrível é a droga! Igual, como é que chama aquele trem lá?

P/1 – Cracolândia.

R – É, que horror, aquilo é um horror. Agora, muito bem, eu sinto muito satisfeito, estou muito satisfeito em ser, em poder prestar a vocês alguma coisa que me perguntaram e estou aqui à disposição, qualquer coisa que depender, que eu souber, que eu puder informar, estou pronto pra informar qualquer coisa que você me procurarem, eu estou aí às suas ordens. Mas com tudo, eu ainda vou te mostrar um negócio ali, que meu sobrinho me escreveu a respeito, o carro, o caminhão, vou te mostrar, é um documento. Eu vou procurar pra te mostrar, pra você ver o que que ele fala. Não, não está aqui, não.

P/1 – Vamos só fechar o vídeo, eu só queria agradecer então ao senhor em nome do Museu da Pessoa e da Kinross, que está patrocinando esse projeto, né, de contar a história de Paracatu.

R – Ah, não tem dúvida, é a Kinross que patrocinou tudo isso, agradeço essa oportunidade importante na minha vida, que eu acho que é muito importante você poder se expor, dizer o que sabe e o que sente, sabe, então eu agradeço.

P/1 – Obrigado.

R – Tanto a Kinross como a vós, como todos vocês, muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos de conversar um pouco.

P/1 – Tá certo, Seu Ildeu, obrigado. O senhor quer mostrar o documento?

FINAL DA ENTREVISTA

Recolher

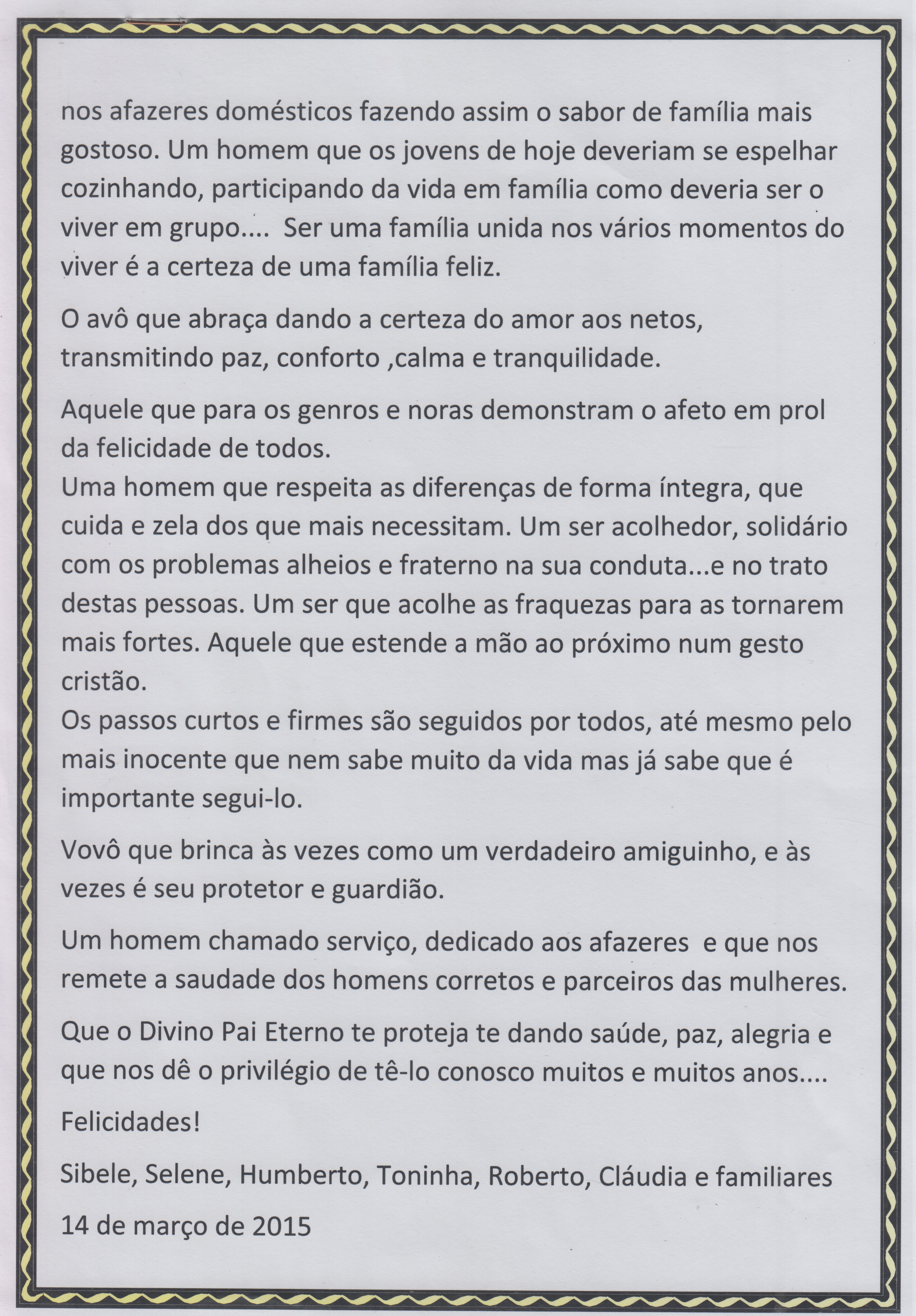

![A foto é muito significativa, pois nela está toda família e também amigos estão reunidos durante a festa de 90 anos de seu Ildeu em sua casa.

Esquerda para direita: Hugo (amigo chileno), dona Nensa (esposa do Hugo), Ana, [pessoa não identificada], Humberto (filho), Cibele (de amarelo, filha), Davi (neto), Seu Ildeu, dona Lurdes, Rafaela (de azul, neta), Andrea (amiga), André (neto), [pessoa não identificada], Claudia (filha), Robertinho

Maria Antonia (vermelho, filha), Tobias (neto), Sofia (neta), Celene (filha), Tonhã (marido da Celene) e Lilica (cachorrinho).](https://memo.museudapessoa.org/app/_lib/file/img/thumb/KRP_HV001_FT003.jpg)

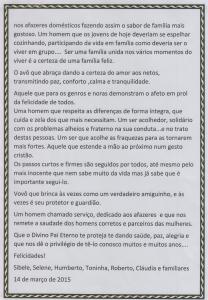

![A foto é muito significativa, pois nela está toda família e também amigos estão reunidos durante a festa de 90 anos de seu Ildeu em sua casa.

Esquerda para direita: Hugo (amigo chileno), dona Nensa (esposa do Hugo), Ana, [pessoa não identificada], Humberto (filho), Cibele (de amarelo, filha), Davi (neto), Seu Ildeu, dona Lurdes, Rafaela (de azul, neta), Andrea (amiga), André (neto), [pessoa não identificada], Claudia (filha), Robertinho

Maria Antonia (vermelho, filha), Tobias (neto), Sofia (neta), Celene (filha), Tonhã (marido da Celene) e Lilica (cachorrinho).](https://memo.museudapessoa.org/app/_lib/file/img/KRP_HV001_FT003.jpg)