P/1 – Vou pedir pra você falar o seu nome completo.

R – Bárbara Abramo Abramo, duas vezes.

P/1 – Local e data de nascimento.

R – É vinte de janeiro de 1954, São Paulo, capital.

P/1 – Seus pais são de São Paulo?

R – São, meu pai nasceu aqui e minha mãe também.

P/1 – Você sabe a origem familiar, seus avós por parte de mãe, por parte de pai? De onde eles vieram?

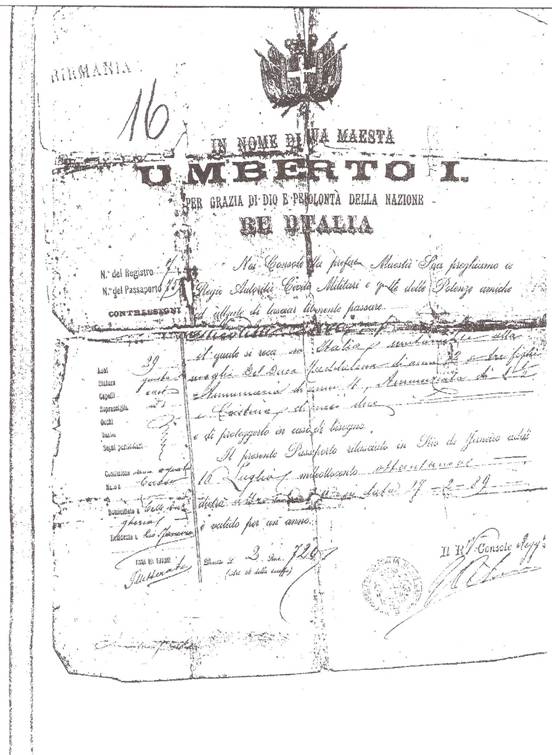

R – Sei, meu pai é filho de um engenheiro mineralogista italiano chamado Vincenzo Abramo, veio ao Brasil na última década do século XIX, e tentou trabalhar com máquina de beneficiar café. Não deu muito certo e acabou se estabelecendo em São Paulo. Ele passou um tempo em Araraquara. Ele era casado com uma mulher que ele tomou. Acho que ela era, antigamente, casada com outro italiano. Ela também era italiana e tinha vindo pra cá com o pai dela, mais alguns irmãos e a mãe, em 1889, mais ou menos. Ela veio menina pra cá. Ela era do norte da Itália, meu avô paterno era do Sul. Ela era da região de Verona. Eles eram, inclusive, diferentes fisicamente. E viveram aqui. Meu avô teve sete filhos, meu pai é o último desses sete filhos. E a minha mãe veio de uma família ligada ao baronato do café. Meu bisavô, pai da minha avó, fundou São Simão e tinha um núcleo familiar ligado com a famosa Mariana Junqueira de Ribeirão Preto. É uma origem de donos de terra, fazendeiros de café que quebraram.

P/1 – Uma família quatrocentona.

R – Quatrocentona. Quebraram no crack da bolsa de 29. E o pai era primo da minha mãe.

P/1 – Por isso que você é Abramo duas vezes?

R – É, e eu não uso, é uma vergonha isso, acho feio, é o fim da picada, não sei por que fizeram isso, podia ter sido só um. É o fim, eu não uso. Eu acho feio, ridículo isso.

P/1 – São primos?

R – O Vincenzo e o Joseph eram dois irmãos. Então eles tiveram filhos e esses filhos se casaram. É...

Continuar leituraP/1 – Vou pedir pra você falar o seu nome completo.

R – Bárbara Abramo Abramo, duas vezes.

P/1 – Local e data de nascimento.

R – É vinte de janeiro de 1954, São Paulo, capital.

P/1 – Seus pais são de São Paulo?

R – São, meu pai nasceu aqui e minha mãe também.

P/1 – Você sabe a origem familiar, seus avós por parte de mãe, por parte de pai? De onde eles vieram?

R – Sei, meu pai é filho de um engenheiro mineralogista italiano chamado Vincenzo Abramo, veio ao Brasil na última década do século XIX, e tentou trabalhar com máquina de beneficiar café. Não deu muito certo e acabou se estabelecendo em São Paulo. Ele passou um tempo em Araraquara. Ele era casado com uma mulher que ele tomou. Acho que ela era, antigamente, casada com outro italiano. Ela também era italiana e tinha vindo pra cá com o pai dela, mais alguns irmãos e a mãe, em 1889, mais ou menos. Ela veio menina pra cá. Ela era do norte da Itália, meu avô paterno era do Sul. Ela era da região de Verona. Eles eram, inclusive, diferentes fisicamente. E viveram aqui. Meu avô teve sete filhos, meu pai é o último desses sete filhos. E a minha mãe veio de uma família ligada ao baronato do café. Meu bisavô, pai da minha avó, fundou São Simão e tinha um núcleo familiar ligado com a famosa Mariana Junqueira de Ribeirão Preto. É uma origem de donos de terra, fazendeiros de café que quebraram.

P/1 – Uma família quatrocentona.

R – Quatrocentona. Quebraram no crack da bolsa de 29. E o pai era primo da minha mãe.

P/1 – Por isso que você é Abramo duas vezes?

R – É, e eu não uso, é uma vergonha isso, acho feio, é o fim da picada, não sei por que fizeram isso, podia ter sido só um. É o fim, eu não uso. Eu acho feio, ridículo isso.

P/1 – São primos?

R – O Vincenzo e o Joseph eram dois irmãos. Então eles tiveram filhos e esses filhos se casaram. É por isso que eu sou filha de primos.

P/1 – Eles se conheceram e moravam aqui em São Paulo?

R – É, eles sempre se conheciam porque eram primos. Meu pai casou com a Hilde Weber, e eu tenho um irmão do primeiro casamento do meu pai. E depois ele casou com a minha mãe, e nasceu a minha irmã Berenice.

P/1 – E como era? Onde vocês moravam na sua casa de infância?

R – Quando eu começo a lembrar, a gente estava morando no [bairro] Caxingui. Como papai era jornalista, ele tinha facilidade, era mais fácil comprar casa. Acho que o Estadão, o jornal que meu pai trabalhava, facilitou pros jornalistas comprarem casa e pagarem durante não sei quantos anos, e acabavam tendo uma casa. Era um bairro que só tinha jornalistas. Eu acho que eu me mudei pra lá quando eu tinha uns três anos. E a gente saiu de lá, acho que foi em 65, a gente foi pra uma casa em Pinheiros e depois de lá a gente foi morar num apartamento. Depois ele comprou a casa que foi onde eu me mudei quando eu entrei na USP [Universidade de São Paulo].

P/1 – E como era a sua infância? Morava você e a Berenice? Esse filho dele morava com vocês?

R – Não, de vez em quando ele ia passar férias lá, alguma coisa assim.

P/1 – Como é que era dentro da sua casa? Como era essa casa?

R – Essa casa era uma casa organizada, limpa, arrumada. Minha mãe é uma pessoa toda preocupada com estética, ela é crítica de arte e tem dessa origem, bem diferente do meu pai. Ela tinha essa preocupação de fazer as coisas bonitas, arrumadas. Papai não ligava muito pra isso. Ele gostava de ter uma base. E a gente ia pra escola. Eu acho que a educação era muito diferente, a gente não era escutado, não existia isso de você perguntar pro filho. Não sei, ou era só comigo. As coisas eram resolvidas ali, tinha que fazer, e a gente fazia e pronto, obedecia.

P/1 – Quem tinha mais autoridade, seu pai ou sua mãe?

R – Dentro de casa, minha mãe. Papai trabalhava muito e às vezes viajava a trabalho. Mas é uma coisa interessante, depois eu fiz muita análise e descobri uma coisa interessante. Eu obedecia meu pai mais quando ele conversava do que minha mãe, que era uma pessoa que estava mais presente, mas que discutia, brigava muito. Papai dava, de vez em quando, uns berros, mas ele, por exemplo, nunca me bateu. Eu sou do tempo em que a gente apanhava dos pais. Eu apanhei da minha mãe, mas do meu pai não apanhava. Ele dialogava mais. Mas a minha mãe não, a minha mãe sempre foi mais autoritária. E a gente levava uma vida comum. Eu lembro que televisão na minha casa entrou quando eu tinha nove anos, dez. Eu comecei a ler e eu lia muito, ficava muito tempo lendo, logo que eu comecei a ler eu não parei mais. Eu gosto de ler, fui acumulando um monte de livros, de lá pra cá. Era legal, eu me lembro do barulho de passarinhos. Eu acordava de manhã – eu estudava no colégio da USP – e vinha o ônibus que nos pegava. Tinha a feira de sábado, uma vida simples. É interessante isso, não tinha esse apelo de consumo. E se falava muito de política na minha casa. A gente, sem querer, sem perceber, foi se politizando. Ninguém chegava, sentava e falava: "Sente aí que eu vou te explicar como é que é a história do mundo." A gente ia pegando, quando a gente via, estava com uma visão formada, eu acho que é o que acontece com todo mundo.

P/1 – Você lembra-se do que se conversava lá?

R – Eu me lembro de momentos, conversas e mais conversas entre os adultos, criança não dava muito palpite. Eu acho que é uma coisa de educação. Chegava visita em casa, mamãe falava: "com licença" e a gente tinha que ir pro quarto, pro quintal, pro jardim e não participava muito. A gente morava perto do irmão do meu pai, o Fulvo, do lado. Eu lembro que um dia eu senti – a criança sente – a aflição do ambiente, uma preocupação, um clima meio pesado, e eu lembro de todo mundo indo pra casa do meu tio, porque a gente não tinha rádio em casa, e ele tinha um rádio num canto. Brizola estava falando, eu acho que era 1962. E todo mundo muito preocupado, e eu me lembro do meu pai falando: "Brizola vai resistir". Eu me lembro dessas situações. Depois eu me lembro de 64, quando meu pai disse que ia embora, que ia ficar um tempo fora. E pessoas em casa chegando, um cara que chegou e falou: "Eu vou explodir a ponte do rio Pinheiros". Eu nunca vou esquecer isso! E a minha mãe falando: "Não, não faça isso, não adianta, não é assim, não é uma ação isolada". Tinha uma mesa em casa que era uma mesa que vinha da nona e a gente comia nessa mesa. Eu me lembro do Flávio Rangel sentado embaixo da mesa. Meu pai não estava mais em casa porque o Jango tinha chamado ele uma semana antes. Ele foi pra lá, voltou e falou: "Olha, está tudo perdido." Eu me lembro dele falando isso uma semana antes do Golpe: "Está tudo perdido, eu vou dar um tempo, vou sair." Ele pediu demissão do Estadão porque descobriu que o pessoal do Estadão estava fazendo o Golpe. E aconteceu isso. Eu tenho uma memória da minha infância muito ligada à minha avó materna, acho que foi uma pessoa que gostou de mim. Eu era a primeira neta dela, porque ela tinha minha mãe e mais dois filhos, e eu fui a primeira neta dela querida. Minha irmã nasceu doente, então eu acho que a minha mãe e meu pai tinham que ficar cuidando mais da minha irmã, e eu, como estava sempre bem, tinha uma saúde boa, era cuidava pela minha avó. Ela me paparicava, fazia mil coisas. E eu me lembro da minha avó muito presente na minha vida, até quase quando ela morreu. Ela morreu de Alzheimer e me ajudou inclusive a lavar fraldas da Alice. Ao contrário dos meus pais, que me criticavam muito, ela estava sempre do meu lado. Isso eu acho que deu uma melhorada no astral pesado que eu vivia, muito exigente e, ao mesmo tempo, eram pessoas que ficavam pensando nas transformações do mundo e não tinha muito espaço pra vida da criança. Isso é uma noção, não tinha muito espaço. Não tinha isso de chegar e falar: "E aí, como você foi na escola? Você está com dificuldade, você quer ajuda?" Não tinha isso, não existia espaço. Existia se você ficasse de segunda época, eu sabia que alguém ia pagar uma aula de Matemática pra mim. E não tinha essa coisa de comprar milhões de coisas, não existia nada disso.

P/1 – Você lembra quais eram suas brincadeiras de infância? Você brincava de quê?

R – Eu brincava só quando eu podia brincar na rua. Minha mãe só deixou depois de um tempo, porque com essa história de eu ter uma irmã doente ela me obrigava a levar a vida que a minha irmã levava, que é uma coisa... O fim da picada. Eu não podia fazer nada, não podia andar de bicicleta, não podia nadar, não podia fazer nada. Ela resolveu assim. Depois de um tempo, eu andava, brincava na rua, era boa jogadora de estilingue, tinha boa pontaria. Brincava de brincadeiras de criança na rua. A gente tem marcas de esfoladas no joelho. E eu lia, lia bastante. Eu não brinquei muito de boneca. Eu passava um tempo na casa da minha avó, às vezes. Tinha lá umas bonecas que ela comprava.

P/1 – E quantos aos primos, qual a sua relação com a família de seu pai?

R – Muito ruim, muito distante. Existia uma tentativa de proximidade dos filhos do Perseu porque a Laís tinha mais ou menos a minha idade, mas não. O Perseu foi pra Brasília e depois foi pra Bahia. De vez em quando ele vinha. Eu tive contato mais com a família do Perseu depois, na universidade. E a universidade pra mim foi o momento em que eu comecei a me libertar desses padrões, dessa coisa toda.

P/1 – Antes disso, no colégio, você teve algum tipo de militância estudantil?

R – Não, o que tem o seguinte: quando chegou 67, a gente estava morando num apartamento em Cerqueira César, eu acho. E um belo dia eu acordei e tinha um homem lá dormindo que eu não conhecia. Fui tomar café e o homem estava lá, era julho de 67. Era o Luís Travassos, que foi a primeira paixão da minha vida (risos). Eu tinha treze anos. Minha mãe chegou e falou: "Olha, nós vamos abrir a casa pra pessoas que quiserem dormir aqui”.

P/1 – Você não entendia direito o porquê?

R – E não podia perguntar. E ela falou: "Olha, você não pode perguntar o nome das pessoas, você não pode perguntar nem a hora que elas vão chegar e nem a hora que elas vão partir e nem nada da vida delas. Você só arruma a cama e depois desarruma a cama". E tinha empregada. Era uma coisa da minha mãe ter a mulher que vinha arear as pratarias, a mulher que fazia faxina, a cozinheira e a arrumadeira, sempre teve um monte de empregados na minha casa, coisa que meu pai não gostava muito, aliás. Tinha a mulher que vinha dormir, o homem que vinha dormir que eu não podia perguntar, eram todos jovens. Depois, aos poucos, eu fui sabendo quem eram algumas dessas pessoas. Isso deu uma diminuída quando caiu o congresso da UNE [União Nacional dos Estudantes], em outubro de 68. Depois aumentou um pouco em 69, 70 e depois terminou. Era esse tal apoio logístico que eles faziam lá para o pessoal que estava fazendo movimento estudantil e que precisava dormir. Eu conheci todo esse pessoal, o Zé Dirceu, toda essa gente ficou lá. Essa que é a grande contradição: quando eu tinha mais ou menos doze anos, eu criava muito caso com a minha mãe, eles falaram: "A Bárbara precisa fazer análise". Então eles me botaram na análise. Não eles, eles, tudo bem.

P/1 – O problema era você.

R – O problema era eu. Na análise eu comecei a viver uma situação completamente esquisita: eu estudava num colégio de direita e eu pedia pra minha mãe me tirar do colégio.

P/1 – Você estudava onde?

R – No Brasil Europa. E pedia pra minha mãe me tirar desse colégio, eu queria ir pro Vocacional, pro Aplicação, onde estavam as pessoas que tinham mais a ver comigo, que, de vez em quando, eu encontrava em festas. E nessa época eu andava muito com uma menina que era filha do Miguel Albano Rodrigues, a Maria da Paz Trefaut. Eles eram portugueses exilados no Brasil. Aí eu descobri que tinha gente legal em outras escolas. Eu queria mudar de escola, não podia mudar de escola porque a minha mãe não deixava, e eu ficava de segunda época. Nunca as coisas da gente eram muito importantes. Tinham os filhos, e eles estavam no segundo, terceiro lugar no sentido não de cuidado, mas de não ter muita voz. A situação esquisita que eu vivi era a seguinte: eu estudava num colégio de direita que eu queria sair, era uma escola chata, com pessoas chatas. Fiz duas amigas lá, mas também meio assim. Eu não podia levar essas pessoas em casa porque eu não sabia quem estava lá. Chegou uma hora que as caras das pessoas que dormiam em casa estavam pregadas em cartazes de procura-se. E tinha as conversas, então eu não podia levar as pessoas pra casa. E a minha mãe não gostava que eu fosse dormir na casa dos amigos, dos colegas. Era uma situação chata. A outra coisa esquisita era a seguinte: eu ouvia todo mundo falar aquelas coisas, mas a hora que eu quis ir numa passeata do movimento estudantil, não podia porque tinha a maior pressão. Tinham medo que acontecesse alguma coisa comigo. Eu tinha que fazer tudo meio escondido. Nessa época que eu desisti, eu queria ser arqueóloga, aí todo mundo ria da minha cara: "Ah, que coisa alienada, imagina ser arqueóloga". Eu falei: "Está bom, então eu vou ser socióloga". Eu prestei Ciências Sociais na USP, em 73, e entrei. Mas a minha vida começou a melhorar e tive mais liberdade de ir e vir quando eu fui fazer cursinho no Equipe. Eu terminei o colegial e fui fazer cursinho, aí foi legal. Eu vivia mais com as pessoas de lá, me libertei um pouco desse tacão, desse controle, essa coisa. E isso em 72. Já tinham prendido todo mundo que tinham que prender. Eu lembro que uma vez eu fiquei dois meses no Paraguai, me mandaram pra lá. Eu e minha irmã ficamos na casa do tio Lívio, no Paraguai. Minha mãe foi pra não sei onde, meu pai foi pra não sei onde. A gente ficou dois meses, depois voltamos. Eu acho que alguém foi preso.

P/1 – Você nunca sabia direito.

R – Não podia saber. Quanto mais você sabe, pior é. Não podia saber, mas o problema não é não saber, era um pouco indefinido o que ia acontecer. Mas eu acho que todo mundo viveu um pouco essa situação. Aí vem o cursinho e foi legal.

P/1 – E, nas as aulas, o que você gostava mais?

R – Sempre gostei de História, era boa de redação e História (risos). Mas sempre andava com essa menina que era filha do Miguel. Hoje em dia eu vejo essa coisa de ter sido obrigada a ficar à margem, primeiro por causa da minha irmã, depois porque tinha toda essa situação. Eu me acostumei com essa coisa de ficar à margem. Eu aprendi a ficar muito tempo sozinha, até hoje. Eu fico muito tempo sozinha, muito tempo. Eu vivo sozinha, ou a com minha filha. Eu não saio, não vou a bares, não procuro ninguém, não telefono. Quando eu percebo, eu entrei naquela coisa do ilhamento. Claro que eu produzo intelectualmente, eu escrevo, mas é uma coisa muito mediada por esse condicionamento. Isso não foi rompido nunca, eu acho. Teve uma fase – que é a fase que eu curto, que eu acho mais legal – foi essa fase do cursinho, quando eu comecei a sair mais e não tinha essa preocupação de assalto. A gente era preocupado com a polícia, tinha muita batida de polícia. A gente ia a festas e o legal foi quando eu entrei na USP. A relação com minha mãe sempre foi complicada e é complicada até hoje, bem complicada, mas aí foi legal porque eu comecei a fazer o movimento estudantil, conheci um monte de gente.

P/1 – Você entrou na USP em que ano?

R – Entrei na USP em 73.

P/1 – E como é que foi o primeiro dia que você começou a estudar lá?

R – Foi muito emocionante, eu me achava fazendo parte de um grupo especial de pessoas. Era legal entrar na USP, era uma coisa boa. E tinha um pessoal bacana, aquele monte de moços bonitos, de tudo quanto era lado, pra onde a gente olhava tinha um cara bonito.

P/1 – Quais as pessoas que você conheceu?

R – Eu fiz vestibular – isso foi engraçado – e do meu lado estava o Rodolpho Gamberini e junto com ele estava o Bob Wolfenson, e é interessante porque depois o Rodolpho casou com minha irmã, anos depois. E Bob virou amigo, e até hoje a gente se vê. Então eu acho que foi uma época legal pra mim porque eu fiz boas amizades. Primeiro as pessoas. Então o Bob e o Rodolpho. A gente estudava nos barracos. A Faculdade de Filosofia tinha sido transferida da [Rua] Maria Antônia lá pra Cidade Universitária e tinha uns barracos – a gente chamava de barracos. Quando chovia, a gente ouvia aquele barulhão naquelas placas de plástico, uma fibra amarela. Tinha Filosofia e Ciências Sociais. Geografia e História já estavam funcionando ali do lado, eram prédios. E o primeiro pessoal que eu vi foi o pessoal do centro acadêmico, a Silvia Lenz, a Bea, a Meristela, o Bino, o Deli. Eles entraram pra falar "esses são calouros", para se apresentarem. E eu ficava achando tudo o máximo. Eu sentei num lugar que tinha o Antônio Fernando, depois a gente fez um grupo pra estudar anarquismo, fez teatro e depois morreu de Aids; a Natália Miranda é uma pessoa que eu vejo até hoje, a gente se fala eventualmente; a Eliane Meisel é minha amiga até hoje; a Marta Valdma é minha amiga até hoje, que, aliás, é uma pessoa que eu me aproximei muito nos últimos anos; a Laís, outra Laís que não é minha prima, porque a Laís tinha entrado antes. E foi legal. Eu curtia a aula de Ciência Política, Política I. Comecei a ver que as pessoas me davam atenção, importância. Tinham as reuniões dos centros acadêmicos, aí conheci o Hugo Lenz, que casou com essa minha amiga Maria da Paz. E tinha aquela experiência do sensorial, tinham as festas e as transas. Eu me acho uma privilegiada de ter vivido aquela época. Era uma confluência, não tinha mais aquela coisa de organizações de esquerda, todas formadas que arregimentavam a garotada pra fazer a cabeça. Teve um momento em que a gente começou a ver que dava pra pesar e fazer as coisas, porque estava tudo desarticulado. Tinha focos remanescentes de organizações dentro das universidades. Eu acho que nos anos depois de 73, se fez a Frente do Brasil Socialista, os trotskistas se organizaram em 77, com o movimento estudantil bem poderoso, no sentido de organizado. Mas de 73 até 75 era uma coisa meio ensaio e erro. E uma coisa da gente usar nossa intuição. Eu lembro que, quando eu conheci o Geraldinho – que era mais velho – e o Geraldo Siqueira, foi legal, porque eu estava começando a estudar, a ler mão. As pessoas olhavam com horror porque como é que, numa família marxista, a pessoa vai ler mão? Eu achei bom porque o Gê jogava I Ching, e depois a Veroca também começou a jogar. E foi dessa época que eu comecei a me interessar. Eu fui da mão pra Astrologia e, quando eu comecei a estudar Astrologia foi um grande problema na minha cabeça: como é que eu ia organizar tudo isso? Mas eu andava com um pessoal que, com isso, estava tudo bem.

P/1 – É nesse momento que você começa a se interessar por Astrologia ou você já tinha interesse antes?

R – É, eu comecei um pouquinho, mas eu fui mais quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, que foi o corte na minha vida.

P/1 – Você entrou na USP em que ano?

R – Setenta e três.

P/1 – Você entrou no ano do show?

R – No ano do show.

P/1 – Você foi ao da Refazenda?

R – Eu era, votava na Refazenda, andava com o pessoal da Refazenda.

P/1 – O que era Refazenda?

R – Teve um grupo, um núcleo que foi se compondo, que já existia de algumas pessoas. Eu não fazia parte desse núcleo, nunca fiz. Acho que era o pessoal mais organizado do ponto de vista político. Eu era ali da massa amansada da Refazenda (risos). Fiquei amiga de algumas pessoas, mas não dizer que eu tinha uma ligação orgânica, não. “Eu sou da PEU, eu sou do MEP [Movimento pela Emancipação do Proletariado], eu sou do POC [Partido Operário Comunista]”, não tinha isso, comigo não teve. E também tudo muito entrecortado porque, quando eu fui, quando o movimento estudantil ficou mais vigoroso, eu lembro que tinha uma história de talvez eu sair numa chapa no centrinho das Ciências Sociais e eu engravidei e resolvi ter o filho. Eu me casei com o Vinícius Caldeira Brant em 75. A gente foi morar junto em julho de 75. E eu engravidei e passei a ir menos. Na minha cabeça eu tinha que ficar em repouso um tempão de novo – aquela coisa de ficar à margem, tem muito essa história na minha vida que eu percebo, e esses momentos pra mim são momentos muito marcados. Eu fiquei de repouso por causa da Maria, depois a Maria nasceu. E nesse momento é que eu entrei de cabeça na Astrologia. Eu me lembro de ler as obras completas do Lene. Depois acabou, e eu tive que continuar em repouso. Eu me lembro – não sei se foi a Cintia – alguém chegou em casa pra me visitar e me trouxe um livro, um livro inteligente de Astrologia. E aí fui embora, comecei a estudar mesmo.

P/1 – Mas, voltando um pouco, em 73, você entrou logo de cara, estava se formando a Refazenda.

R – Era estranho, porque o centrinho das Ciências Sociais era um pouco o retrato do que tinha acontecido. Todas as organizações quebradas. E tinha pessoas como a Silvia Lenz e o Bino, que tinham uma orientação mais trotskista – vamos dizer assim, não sei se dá pra gente falar isso – e o pessoal depois era meio ligado à PEU. E o centrinho está lá, na mão dessas pessoas. Depois é que se caracterizaram linhas diferentes, mas pra mim, aquela época está misturada, não é só política. É uma época de se experimentar maneiras de se viver novas, a descoberta e as práticas da sexualidade.

P/1 – O que é a prática da sexualidade?

R – Eu acho que a gente teria morrido de AIDS, meu Deus. Todo mundo transava com todo mundo. É raro ver alguém que não transou com alguém. Todo mundo transava, ou tinha um fulano que transava com não sei quem. Tudo fazia parte de um jeito de ser, um jeito de experimentar a vida, de tentar. A gente dava muitas festas. Eu me lembro de muitas festas, sol, política – mas política do nosso jeito. Não era política do jeito que eu escutei, que eu vi, era outra coisa, era mais legal. O grupo era todo mundo. Claro, devia ter mais orientação e decisões no núcleo central, onde as organizações começaram a se fortalecer. Mas pra gente era tudo feito na hora. Não tinha nada semipronto. Era uma experiência de ir criando, tudo era criado. Eu lembro que, quando a Maria nasceu e que eu chamei todo mundo da família, eu falei: "Olha, vocês estão proibidos de dar açúcar branco pra minha filha". Não podia comer açúcar branco. E todo mundo ficou: "Mas que besteira!" Mas eu consegui não deixar ninguém dar açúcar branco pra ela até os cinco anos de idade. Porque tinha essa mistura, a gente comia arroz integral, jogava I Ching, ia pra passeatas, fumava maconha, todo mundo, mas era uma coisa meio ritualizada. A impressão que eu tenho era que a gente vivia em outro país, por causa dessa coisa da USP ser longe, a gente ia pra lá e lá ficava.

P/1 – Passava o dia.

R – Passava o dia, e eram todas as faculdades lá. Era legal, a gente tomava sol, ia pra piscina.

P/1 – Você trabalhava ou só estudava?

R – No começo eu só estudava. Depois, quando a Maria nasceu, eu estudava e trabalhava. Desde sempre eu trabalhei, fazia tradução, levantava grana. Só depois que eu fui fazer, em 77, 78, estágio na Fundap [Fundação do Desenvolvimento Administrativo]. Demorou muito tempo pra fazer faculdade. Terminei, demorei muito tempo porque eu casei de novo com outro cara, tive outra filha. E sempre eu ficava: "Vou trancar pra poder cuidar dela no primeiro ano". Voltava. E o que eu lembro é que as pessoas que eu mais tenho vínculo afetivo são pessoas que eu conheci lá, com a qual eu tenha vivido alguma coisa lá. A experiência de você correr da polícia com um cara da tua idade do teu lado é uma experiência que dá um link. Não é todo mundo, eu também não quero fantasiar. Tinha gente que passava perna no outro, tinha o cara bonitão que dormia com todas, com discurso da esquerda. Tinha de tudo, mas eu acho que o saldo pra mim ficou muito mais afetivo de vida do que político. Mapeando, eu acho que primeiro foi o lugar onde eu fui escutada. Eu era uma pessoa muito angustiada, muito ansiosa, nunca fui muito fácil. Acho que por conta dessa história de vida. Mas sempre tinha as pessoas que gostavam de mim como eu era. Às vezes me criticavam, mas estavam ali, não iam embora, não largavam. E a passeata é uma coisa legal de você fazer.

P/1 – Que ano que foi a passeata?

R – Foram várias, não dá pra lembrar. As passeatas, as coisas que a gente fazia, a experiência de ver uma moçada de saia indiana, comendo arroz integral, jogando I Ching e dançando ao som do [Grupo] Rumo e saindo na rua, porque a gente resolveu sair na rua. A gente tinha uma experiência. Os massacrados, os que haviam se dado mal, os arrebentados de 68, a gente não era nada disso. A gente era de vida, de dar risada. Claro, tinha os que ficavam mal – eu ficava mal, não sei quem ficava mal –, mas tinha uma coisa de celebrar a vida mesmo. Tanto que acho que até hoje a gente se encontra, se vê, fica encontrando maneiras de estar junto porque é uma coisa importante que eu acho que ficou marcada pra todo mundo.

P/1 – Vocês escutavam o quê? Quais eram os grupos musicais?

R – O pessoal que eu andava mais próximo era o pessoal da Refazenda, escutava de tudo. Mas tinha um pessoal, os caras do Caminhando que eu achava muito careta, eles gostavam só de samba e pinga. O pessoal da Liberdade e Luta sempre dava ótimas festas e os caras mais interessantes estavam nesse grupo (risos).

P/1 – Na Libelu [Liberdade e Luta]?

R – É. Eu acho.

P/1 – Quem eram?

R – Vários, não vou falar nomes (risos). Mas na Refazenda também tinha música, era uma coisa legal. Eu tinha um problema também que era o seguinte: o cara com quem eu casei, que era chamado de "o herói da resistência", o Vinícius Caldeira Brant, foi presidente da UNE em 62, era bem mais velho que eu. A gente tinha treze anos de diferença. Ele não queria que eu andasse com o pessoal da faculdade. E aquela coisa, não ficava nunca claro se era por ciúme puro e simples ou porque era o pessoal que era ligado à AP [Ação Popular], que era a organização com a qual ele tinha rompido no passado pra criar a organização dele. Então sempre ficou uma coisa meio estremecida. Algumas dessas pessoas se davam bem com ele, outras não. O tempo que eu fiquei casada com ele foi meio difícil, nesse sentido.

P/1 – E o que a Refazenda pretendia? Quais os objetivos em relação à política nacional?

R – Eu acho que o objetivo principal, o que deu a força, era reorganizar o movimento estudantil. Não sei o que aconteceu depois que desmontou tudo, vários anos depois. Mas eu acho que os pequenos pontos que eram propostos, pelo ponto de vista oficial, foram conseguidos. A gente conseguiu ganhar – como disse alguém aí – do Arroio ao Chuí, todas as entidades estudantis regionais. Teve uma época em que a Refazenda era a grande corrente majoritária no movimento estudantil.

P/1 – Nacional?

R – Nacional. E tinha preocupações, por exemplo, o movimento do custo de vida, uma coisa de organizações que estavam começando a se fortalecer na sociedade civil. Essa coisa que se chamava Refazenda tinha as suas pontes. O movimento do custo de vida, o movimento que era uma coisa ligada à Igreja. Eu acho que tinha uma proposta, uma ideia que era participar do fortalecimento da uma sociedade civil, contra a ditadura. Que era o quê? “Vamos derrubar a ditadura!” Mas como? Fazendo o que os caras tinham feito antes e tinha dado errado? Não. Com armas não era essa a proposta, era uma coisa mais civil. Eu acho que isso até foi conseguido, quer dizer, eram propostas mais pés no chão, mais realistas no sentido do que dava pra fazer. Depois veio a anistia. E muita gente da Refazenda ajudou a criar o PT [Partido dos Trabalhadores], por exemplo, como muita gente da Liberdade e Luta, acho que era a coisa maior. Hoje em dia nem vejo mais essa coisa: "Não, era da Refazenda." Porque, como eu não era do grupão, não era do centro que tomava as deliberações, eu era da massa amansada mesmo, eu tinha mais liberdade de ir e vir, de conversar com outros grupos. Eu tive um namorado que foi uma pessoa muito importante pra minha vida que é o Caio Magri, era da Liberdade e Luta. Foi uma pessoa que eu amei, acho que até hoje eu sou apaixonada por ele. Não apaixonada, mas amo. Mas ele está agora – estão todos – em Brasília. Você vê hoje todo o pessoal que andava com a gente, quase todo o pessoal que andava comigo lá na faculdade, está tudo lá. O pessoal da Liberdade e Luta, o pessoal da Refazenda, estão todos lá. Eu acho que teve essa matriz, como eu estava falando. Eu acho que quem experimentou essa confluência de fazer cinema, show de música, festa, política, mudar o costume – "Não, eu não vou mais dar açúcar branco, vou dar açúcar mascavo, eu não quero saber", "Vou andar de saia indiana, mas eu também faço política" – tem o direito de fazer essa salada. Isso nos proporcionou ir criando maneiras de intervir na sociedade, de encontrar o seu papel social numa cidade complexa. É isso.

P/1 – Bárbara, você estava no show do Gilberto Gil?

R – Eu tenho esse problema de memória (risos). Eu estive num show que era de noite, que apagaram as luzes da USP.

P/1 – Não lembra se é esse?

R – Eu não lembro. Eu me lembro de vários, tinha muitos shows na USP. Do Gil eu acho que vi uns dois.

P/1 – Tem algum outro que você lembra que aconteceu lá?

R – Não. A sensação que eu tenho é que – como eu te falei – a USP, pra mim, hoje, era risadas, sol, um monte de gente sentindo que podia mudar as coisas e mudando. E não é isso, porque a memória é sempre seletiva. Mas ficou isso. Eu fiquei anos sem conseguir ir pra USP. Eu não conseguia ir lá, eu chorava. Eu chegava na porta e chorava. Eu falei: "Poxa, a minha vida está uma droga pra eu vir aqui". Eu lembro que a vez que eu fui levar a Alice, minha segunda filha, pra conhecer a USP, eu falei: "Vamos lá, vamos botar a bicicleta no carro pra andar sábado. E eu vou te mostrar a escola que a mamãe estudou". Porque depois a gente saiu dos barracos e foi ao prédio lá da Geografia. Eu fiquei superemocionada com aquilo porque aquilo lá eu conhecia. Cada lugar da USP tem uma história pra mim: no dia em que a gente foi ter uma conversa séria com não sei quem no bosquinho da Biologia; ou no dia em que a gente achou não sei quem que tinha tomado ácido e estava mal no bosquinho da Geologia; ou no anfiteatro; ou lá na FAU [Faculdade de Arquitetura e Urbanismo] que eu tive uma conversa com um cara muito legal. Eu acho que quem estuda ou trabalha lá hoje não tem essa postura, não sei por que, foi e ficou indo. Quando eu entrei depois de muitos anos na faculdade, a sensação que eu tinha é: “O que essas pessoas estão fazendo na minha casa?” Umas pessoas que eu não conheço, que não sabem. E a última vez que eu fui lá, há uns três, quatro anos, tem um lugar perto de uma janela grande, na porta, que ainda está manchado de tinta vermelha que a Maria derrubou sem querer. Foi assim: às vezes eu não tinha onde deixar a Maria, ou porque estava de férias, ou por alguma outra coisa. E eu ia com ela pra faculdade quando ela era menor, mas já andava. Eu lembro de uma vez, eu não sei o que é que era, que o pessoal estava fazendo faixa. A gente pegava papel manilha cor de rosa, e com tinta preta e vermelha escrevia. E ela derrubou a lata de tinta e todo mundo tentou limpar. Aquilo me deu uma emoção, uma coisa, uma bobagem.

P/1 – E ficou essa marca lá até hoje?

R – Ficou. Agora eu não sei se ainda está. Teríamos que levantar daqui e ir até lá ver, saber se ainda está lá, porque acaba saindo, faz tanto tempo. A Maria está com 27 anos agora. Eu lembro quando caiu o governo do Chile, quando teve o golpe do Chile. Isso eu lembro bem, tenho memória visual. Eu com a Maria da Paz no Equipe e o Serginho Groisman andava lá, porque o Serginho fazia animação pra molecada. E eu tinha um Volkswagen que o meu avô tinha me dado – mudou de carro e me deu. Tinha um rádio que pegava onda curta. E eu lembro que ficou o Jorge – que era um português lá do Equipe, lindo, eu não sei que fim levou – o Serginho Groisman, a Minucha e eu. E a gente ficou ouvindo pra ver se tinha notícia. Depois a gente foi pra USP de novo, e nos barracos tinha aquele monte de papel manilha escrito com o nome dos brasileiros que estavam indo, que estavam no Estádio Nacional de Santiago presos, que tinham sabido que haviam sido presos. Teve a vigília de noite, uma coisa muito tensa, muito triste, uma tristeza. Eu acho que o Chile foi a Revolução Espanhola da nossa geração. Tinha um monte de brasileiro, tinha um monte de gente que tinha sido exilada, que tinha sido banida, que estava lá, era uma experiência bacana. E de repente o golpe. Aquilo foi muito sentido, eu lembro que foi uma coisa muito sentida. É, acho que a memória é seletiva, pra mim só ficou coisa boa.

P/1 – E você chegou a morar em alguma república?

R – Não, não deu tempo. Eu casei.

P/1 – E aí você começou a estudar Astrologia?

R – É, aí comecei a estudar Astrologia, completamente obcecada. Mas eu só comecei a ler mapa mesmo, a trabalhar com isso, cobrando, em 1980. Eu trabalhava, mas lia mapa. Trabalhava no Museu da Imigração, Pró-Memória, sou socióloga. E lia mapa e cobrava como uma astróloga profissional, depois de 80.

P/1 – Como foi essa sua decisão de começar a cobrar pra fazer mapa astral pras pessoas? Por que você estudou, tinha um dom? Como é que era? Descreva isso um pouco.

R – Eu me separei do Vinícius, e ele levou os pratos e os talheres que eram do primeiro casamento dele. Coitado, ele não se tocou que eu ia ficar sem prato e garfo. Eu o ajudei a fazer a mudança, a gente estava amigável. Ele levou embora porque os garfos, as facas e os pratos eram franceses, da primeira mulher dele. E ele levou embora, não esqueceu e não deixou. O que é que eu fiz? Eu liguei pra minha ex-cunhada, Silvia Pompéia, uma pessoa que eu gosto muito. Falei: "Silvia, é o seguinte, eu vou começar a ler mapa", porque o meu dinheiro no meu trabalho não dava, acho que eu estava na Fundap. Eu falei: "Silvia, espalhe aí que eu estou lendo mapa, porque eu preciso de dinheiro pra pagar as contas". Ela falou: "É pra já!" Ela ligou pra um amigo dela e o cara me ligou e foi em casa, na mesma tarde. E eu li o mapa dele. Ele me pagou em dinheiro. Eu saí, comprei prato e garfo. Até hoje eu tenho esse garfo, depois os pratos quebraram. Pra mim e pra Maria. Esse início eu acho simbólico. E fui lendo mapa, fui criando uma clientela. Eu sempre gostei de Astrologia Política, eu gosto de História da Astrologia, uma coisa mais de história do pensamento, eu curto.

P/1 – O que a Astrologia quer dizer? Você tem também o entendimento da vida a partir da Astrologia, não é?

R – Eu acho que pra mim pega muito como um instrumento de análise que ajuda você a ver as dinâmicas, os processos, mas eu gosto da história, a história do pensamento. Então eu escrevo de vez em quando. Está por aí, pela internet. Ficou essa parte que eu gosto de ler, teoria mesmo, história. E fora isso eu atendo normalmente e falo como vai ser a vida dela de acordo com as tendências e pronto.

P/1 – E como é, as pessoas estão procurando cada vez mais? Como é essa coisa da Astrologia, das pessoas buscarem isso?

R – Quando eu comecei a estudar, em 76, quando eu fiz o primeiro curso, era pouco. Uma coisa que me irritava muito eram as mulheres ricas querendo levantar mapa. Hoje em dia não, passados mais de vinte anos, qualquer um sabe que Astrologia pode ser usada, aí vai, arruma um astrólogo que vai dizer de trabalho, profissão, saúde, família. Mas essa minha vivência com a Astrologia quebrou muitas histórias da minha vida. Eu fiquei muito tempo na dúvida: “Mas como é que eu vou usar um instrumental que parte de premissas teóricas completamente diferentes da minha formação?” Eu tive uma relação atormentada com a Astrologia, depois ela foi acalmando, não sei. Eu acho que, depois que eu descobri que não existe um sistema de crença que dá conta de tudo, não dá pra dizer que a Psicanálise resolve tudo, ou Marxismo, ou Cristianismo, ou Astrologia. Esse é o momento que eu estou hoje. Pode ser que daqui a pouco, a gente evolua, mude. Tudo muda. Transformação. No momento, eu acho que cada sistema de crença dá conta de algumas dimensões, não dá conta de tudo. Esse choque entre o Marxismo e o pensamento irracional, mágico, simbolizado pela Astrologia, se dissolveu numa coisa extensa, pacífica, mais ou menos. Uma tensão mais equilibrada, vamos dizer.

P/1 – Você fez o mapa da época, de 73?

R – Teve uma época que eu queria fazer. Passaram-se os anos, aí tem um momento de grande emoção, que foram os vinte anos da invasão da PUC [Pontifícia Universidade Católica] em 77, lá mesmo. Eu revi gente, eu chorava, a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Chorava de emoção. Eu vi que – tudo bem que eu sou meio exagerada – eu podia estar assim, mas tinha um monte de gente que também estava e não dava bandeira. Outros menos, outros mais, mas todo mundo ficou mexido. Foi legal rever essas pessoas e eu tive a ideia: "Vou fazer o mapa de quando nasceu". Eu fiquei atrás do Turco, do Geraldinho, do Rui, da Vera, pra gente conseguir a data que a Refazenda tinha nascido, é alguma coisa como março. O Turco que tem essa história.

P/1 – Mas acabou não fazendo?

R – Não, foi massa.

P/1 – Mas cronologicamente, pra ter tido esse encontro, tem alguma explicação astrológica? Determinadas pessoas que se encontraram e vivenciaram essa coisa mágica?

R – Epifania, porque é um estilo de vida. Eu acho que se forjou ali um estilo de vida. Vou dizer por que. Eu posso ficar um ano sem falar com o Aloizio Mercadante. Aí alguém chega e comenta comigo: "Você viu isso aqui no jornal?" Aí eu emito uma opinião a respeito. Se eu ligar no Jornal Nacional e o Aloizio for perguntado sobre aquilo, ele vai dizer a mesma coisa que eu. Por quê? E tem milhões de divergências dele. Outro exemplo: às vezes a Alice sai, chega em casa e fala: "Mãe, eu conheci uma mulher, ela fala igual a você" (risos). São os valores, é o jeito de reagir, não sei o que é. Aí botei a Alice pra ter aula de Matemática com Carmem Prado. Ela voltou e falou: "Mãe, vocês só viajam?" "Como viajam?" "Porque ela queria que eu entendesse o porquê. Por que vocês querem que a gente entenda o porquê?".

P/1 – Mas você acha que tinha uma conjunção astral?

R – Eu acho, mas eu sou a pior pessoa pra mexer nisso. Porque quando está muito próximo eu começo a ver coisa que não existe. Mas eu sabia que quando eu vi lá, a primeira vez que eu tentei, em 97, eu fiz uma coisa com base no que o Gê e o Turco falaram, levantei e deu pra ver o trânsito dos planetas mais lentos. Eu falei: "Olha gente, que interessante". Sabe a semana de Arte Moderna de 22? Parecia. Um grupo que tinha a cabeça feita, com uma proposta que ia se desdobrar em mil dimensões? Tinha um trânsito e eu falei: "Olha, depois de 2002, 2003, esse grupo vai crescer". E aí o pessoal achou que eu tava ficando “lelé da cuca”. E o Lula ganhou o poder, ganhou a eleição, e deu oportunidade pra um monte de gente se reunir de novo, fazer coisas.

P/1 – Bárbara, e quem são as pessoas? Tudo quanto é tipo de gente te procura pra fazer mapa?

R – Tudo quanto é tipo de gente. O problema é que astrólogo não pode dizer. Posso dizer que de banqueiros a faxineiras (risos), todo mundo vê mapa. E é claro, você tem que adequar à realidade da pessoa, à linguagem. E hoje, por exemplo, o que dá pra falar? O meu olhar de antropóloga, socióloga, alguma coisa assim: a mulherada solitária, reclamando que quer um companheiro, porque não tem. A gente mora em São Paulo, uma cidade que tem duas mulheres pra cada homem. A Psicanálise ou a Psicologia, de algum jeito, fortaleceu essa ideia de que as pessoas têm que se segurarem sozinhas, então as mulheres foram deixadas ao Deus dará, como os velhos. Só tem lugar pros homens bem-sucedidos e as mulheres siliconadas, isso é o imaginário. Por exemplo, o homem vem, ele se separou da mulher porque ele está cansado da mulher. Só que a Astrologia parte de uma filosofia, dialoga com a filosofia, que é o Estoicismo. Não tem nada que ver com essa modernidade, que é a modernidade do salve-se quem puder, cada um por si, essa coisa de você ter que estar siliconado, belo, senão você vai se dar mal. Tem muito isso, muitos homens que se cansaram de suas esposas.

P/1 – Ela dialoga com o quê? Com o Estoicismo? Com os estóicos?

R – Como os estóicos. Você tem um papel social que tem que cumprir, quer queira, quer não queira, ache bom ou não ache. E não diz se você nasceu pra ser feliz. É completamente diferente daquilo de seguir o impulso do prazer pra depois respeitar o impulso da realidade, com esse discurso de cada um sozinho, é tudo vinculado com o grupo, com o social, com a família. Família num sentido mais extenso. Então os homens vêm falando que eles se cansaram de suas companheiras, que eles querem experimentar novas emoções. Antigamente os homens experimentavam novas emoções com amantes, era uma situação. Aqui no Brasil, o Cafu tem um negócio legal sobre isso, o Gilberto Freire antes do Cafu. O cara ficava casado. O casamento tinha funções econômicas, ainda tem hoje, pelo jeito da família. Enquanto não mexer no direito da família, o casamento antigo perdura. E ele tem as amantes, tem os casos, mas a mulher está lá, ele provê a mulher. A mulher pode ter o seu mundo interno, não é a situação mais maravilhosa do mundo, mas o fato dele querer viver emoções fortes e diferentes não implica em separação da mulher. O que acontece é que a mulher se separa e ela tem que dar conta da casa, de ser sedutora, de trabalhar e ainda arrumar um companheiro que ela não vai conseguir nos centros urbanos. Porque tem uma massa de informação e de coisas que são jogadas em cima das mulheres de que elas têm que ficar com a pele maravilhosa, com a bunda não sei onde, com o peito não sei o quê, porque os homens querem isso. Como os homens são minoria, a demanda é maior. Então eu vejo diversos casos, quer dizer, de cada dez mulheres que me procuram pra levantar mapa, oito vêm com a mesma história: “Estou sozinha”, é assim: "Estou sozinha, me enganei com os homens, agora estou fazendo terapia e quero ter um companheiro. Quando isso vai acontecer?" Então você tem que ir de frente pra trás. Quem decidiu essa separação? Quando é a mulher, normalmente até reagem um pouco melhor, mas quando é o homem, é uma tragédia, largam mulheres de 56, 57, 58 sozinhas. E essas mulheres são mulheres que estudaram, que têm uma história de vida bacana e que, coitadas, ficam se flagelando pra fazer regime pra ficarem bonitinhas, pra pegar dinheiro pra fazer uma plástica. Pra quê? Pra se vender de uma maneira mais apetitosa pra um mercado que é escasso. E são histórias de fracasso, é muito triste. E os homens vêem com uma coisa de, ou quer se separar, ou quer abrir uma empresa. E tem uma coisa de terceirização do trabalho, um monte de gente demitida e eles querendo abrir empresa pra fornecer serviço. E sempre as histórias de separação: "Separei da minha mulher, aí me envolvi com outra”. Geralmente o homem nunca se separa assim, ele não tem a coragem da mulher. Ele se separa sempre com o pé em outra relação porque ele não aguenta ficar sozinho, por uma questão de educação, de formação, não sei. Então é muito raro. Aí viveu com a relação, mas ele também não tem coragem de romper aquilo pra ficar com outro ou com a mulher, então ficam sempre os imbróglios. E agora, de um, dois anos pra cá, também tem mulher falando. Aí é a pior coisa, que é a mulher sozinha que tem que dar conta da subsistência e ainda sustentar o filho, não tem ninguém que a ajude, desempregada, num mercado de trabalho superdifícil. Dá vontade de sair com uma metralhadora por aí. Fora os malucos. Cara que está ouvindo mensagem de disco voador, querendo saber o que é, quer que eu faça um mapa do dia que viu o disco voador. Tem umas coisas engraçadas.

P/1 – Bárbara, e essa experiência de escrever pra um jornal periodicamente, você já tinha tido antes?

R – Não, eu escrevia de vez em quando artigos, coisas pra revistas e jornais. Agora, com a Folha foi legal, foi um desafio legal.

P/1 – Como foi o convite?

R – O colega que estava fazendo o horóscopo, o Quiroga – pelo que eu soube, pelo que me falaram – se desentendeu com a direção do jornal e o jornal estava procurando astrólogos. Eles chamaram alguns astrólogos. Fiz um teste, um texto, mandei pra apreciação, como outros, e ganhei.

P/1 – Foi um concurso.

R – Falaram-me que iam chamar outras pessoas e que iam ver o texto que eles gostavam mais e me chamaram. Eu comecei. No começo eu demorava uma tarde inteira pra fazer uma coluna. Foi muito legal pra mim, foi um desafio legal porque eu tive que aprender a escrever numa linguagem compreensível, a traduzir direito uma coisa complicada que é a Astrologia, que é uma linguagem. Foi legal. Acho que aprendi.

P/1 – Como é que você faz? Você faz de cada signo? Como é que é feita a sua coluna?

R – É, eu tenho que fazer todo dia.

P/1 – Todo dia de todos os signos?

R – É (risos).

P/1 – É supercomplexo? Como é que funciona?

R – É complexo assim: eu uso uma técnica que é da Babilônia Antiga, era a técnica dos imperadores da Babilônia. Eles viam o sol, a luz dos planetas e falavam: "Olha, está bom pra isso, está bom pra aquilo". Eu uso essa técnica antiga, bem concreta, eu não fico viajando muito nas filosofias. Porque eu encaro meu trabalho no jornal de fazer coluna de horóscopo como serviço de utilidade pública, pra vida cotidiana. Eu acho que, quando o cara quer fazer uma leitura de mapa – “eu quero que você me veja por dentro, eu quero ver meu potencial, meu desenvolvimento” – é outra história. Agora, aquilo ali pra você ler no jornal, que tem as manchetes das notícias, o tempo, o trânsito, você vê e diz: “Legal, então hoje está bom grana, estou com cabeça boa pra lidar com dinheiro, ou com a família”. Depois com o tempo, a pessoa vai vendo que a coisa pode não ser exatamente correta porque teria que fazer um horóscopo pra pessoa, mas dá pra ela uma direção, então acaba servindo. Se servir como um serviço de utilidade pública, pra mim está bom.

P/1 – Você recebe e-mails comentando, alguma coisa assim?

R – Porradas. Eu ligo o programa de caixa postal e saio correndo (risos). É complicado, é muita gente. E quando chega o final de semana – porque tem aquela coisa que eu te falei, que no fim eu acabo sempre me isolando mais – eu respondo todos os e-mails que as pessoas acabam me mandando. Tem gente que briga comigo.

P/1 – Do que você escreveu?

R – É. “Semana passada você acertou, hoje você não acertou". Você tem que explicar como é que é.

P/1 – E você responde a todo mundo?

R – Respondo, claro. Eu respeito o cara. O cara se deu o trabalho de ler, escrever pra mim, eu respondo. Eu não respondo, por exemplo, gente muito agressiva. Mesmo gente muito agressiva que me manda uma vez, eu respondo. Aí ele volta e eu não respondo mais. Mas geralmente eu respondo tudo. É legal, acho que é uma experiência interessante. Essa coisa da internet é legal.

P/1 – Você pode interagir, você tem interatividade com o público?

R – Total interação, porque inclusive tem o site da Folha Online, e eu faço os relatórios da parte da sessão de Astrologia da Bol, então é interatividade a todo o momento. É legal, eu gosto.

P/1 – Você está há quanto tempo na Folha?

R – Comecei em março de 2000. Fez três anos, daqui a pouco a vida dá voltas de novo.

P/1 – Bárbara, olhando sua trajetória de vida, se você pudesse mudar alguma coisa, você mudaria?

R – Mudaria. Eu teria insistido um pouco mais pra, em vez de fazer Ciências Sociais, atravessar, fazer História e virar uma arqueóloga. Astrologia é uma linguagem antiga. Era minha ambição aos treze anos? Olha só, minha ambição aos treze anos era ajudar a decifrar a Linear B, que era a língua que o pessoal em Creta não tinha conseguido decifrar, era isso que eu queria (risos). Queria fazer escavação.

P/1 – Bárbara, você tem um grande sonho?

R – Tenho, acho que todo mundo tem. Tenho vários sonhos, não é um não.

P/1 – Quais são?

R – Um dos meus grandes sonhos, por tudo que eu aprendi, não nas Ciências Sociais, mas por estudar Astrologia, eu aprendi que ninguém pode ser feliz sozinho. Isso vai contra a lei do funcionamento do cosmos, da criação, e não da destruição do cosmos. A destruição do cosmos, que é cíclica, impõe justiça e arbitrariedades. Isso está dado inclusive nos mitos. Eu acho que pra todo mundo ser mais feliz, a gente tem que dar uma contribuição pra criar uma felicidade do coletivo, seja através de um governo justo, seja através de qualquer outro expediente. Mas a coisa da felicidade tem uma contrapartida no coletivo e no individual o tempo todo. Você mede o grau de felicidade individual pelo grau de felicidade coletiva. Eu acho que a gente vive num mundo em que o grau de infelicidade está cada vez maior, e o de felicidade está menor. Então um sonho seria encontrar uma maneira de ajudar a aumentar a massa crítica, desse potencial de justiça, felicidade geral. Isso pode ser feito por qualquer expediente, eu acho, não é só fazer política. E qualquer um. Isso é uma coisa mais ligada ao meu papel social, vamos dizer assim, mas não trabalharia no governo, não tenho saco. Eu prefiro ficar aqui meio à margem, acho que eu gosto dessa coisa da margem. Acho que eu queria encontrar um cara legal, sabe aquela música: "E ter uma casa no campo e ter uma horta", pros netos e amigos. E é uma coisa que talvez não se realize, mas é uma coisa que eu tenho. Eu queria escrever livros de Astrologia, mas livros legais. Mas acabo não fazendo, não dá tempo. E isso, criar netos, criar minhas filhas. E não quero morrer velha dando trabalho pra ninguém, é horrível. É isso.

P/1 – Obrigada, superbonita a entrevista.

Recolher