Projeto Kombiblioteca Poética

Depoimento de Roberta Marques do Nascimento (Roberta Estrela D'Alva)

Entrevistada por: Rosana Miziara, Jonas Worcman e Lucas Torigoe

São Paulo, 14 de maio de 2015.

Realização Museu da Pessoa

Código da Entrevista: KOM_HV010

Transcrito por: Karina Medici Barrella

Revisado por: Nataniel Torres

P/1 – Roberta, você pode falar o seu nome completo, local e data de nascimento?

R – Meu nome é Roberta Marques do Nascimento. Eu nasci em Diadema, São Paulo, em 1978.

P/1 – Roberta, e como é o nome dos seus pais?

R – Raimundo Nonato do Nascimento e Romilda Marques de Souza, hoje, mas quando era casada, no RG está Romilda Marques do Nascimento.

P/1 – E seus pais são de Diadema, nasceram lá?

R – Não. Minha mãe nasceu em São Bernardo, o meu pai nasceu em Juazeiro da Bahia.

P/1 – E vamos falar um pouquinho da família do seu pai. Seus avós são de Juazeiro da Bahia, os pais dele?

R – Na verdade eu só conheci a minha avó. O meu pai também só conheceu a mãe dele, ele não conheceu o pai nem por foto, nada. A minha avó é da Paraíba e meus tios, alguns são da Paraíba, alguns são do Ceará e meu pai é de Juazeiro, foi o único irmão que nasceu em Juazeiro. Minha avó veio pra São Paulo...

P/1 – Mas a sua avó saiu da Paraíba e foi pra Juazeiro?

R – É, ela morou em vários lugares, e numa dessas mudanças meu pai nasceu em Juazeiro.

P/1 – Ele tem outros irmãos?

R – Todos mortos já, mas tinha outros irmãos.

P/1 – Da mesma mãe e do mesmo pai?

R – Da mesma mãe e do mesmo pai.

P/1 – E seu pai foi criado em Juazeiro?

R – Meu pai foi criado em Juazeiro até, eu acho, que uns cinco de idade, porque depois a minha avó veio com os filhos pra tratar de um filho que morreu pequeno, que era o Emiliano, que estava com uma leucemia e ela veio pra São Paulo pra tratar, ela com os seis filhos. Então tinha José, Chico, Raimundo, Vicente e o Emiliano, que era esse que estava doente e eles tiveram que vir e daí ela pegou o pau de arara, pegou o barco no rio e veio. E tem uma história muito louca que é uma história de um baú que eles tinham que tinha as fotos deles, documentos, tudo. E como ela estava com todo aquele monte de filho, esse baú caiu no rio. Então meu pai não tem nenhuma foto de quando ele era pequeno, nenhuma foto dos irmãos, eu acho muito louco você não ter a referência de como você era, sua certidão, ou de seus irmãos, de nada assim. É uma história que ficou lá no rio, parece, pra eles virem pra cá, tem pouquíssimas coisas de quando ele era pequeno, de pequeno, menino, não tem nenhuma foto.

P/1 – E aí ela chegou em São Paulo e eles foram morar onde?

R – Eles foram morar no Cambuci, num cortiço que moravam várias famílias e daí foram arrumar emprego, e meu pai começou a trabalhar muito novo, com seis anos. Ele tem até uma certidão, que uma ex-mulher dele é advogada, tal, ela ficou abismada que tinha o registro do lado, era Pegue e Pague, acho, ele registrado como empacotador com seis, sete anos. Não tinha essa defesa dos direitos das crianças, as crianças trabalhavam normal e ajudava na família, né? E ele trabalhou desde muito cedo e com os irmãos, aí foram casando, tal, e eles se mudaram pra Diadema. Então a casa que eu nasci primeiro morei embaixo, numa casa menor, depois a minha avó ficou embaixo e ele ficou em cima com a minha mãe.

P/1 – A sua avó morava com vocês. E a sua mãe? A família dela é de São Bernardo?

R – A família da minha mãe é de São Bernardo, aí tem a minha avó e meu avô.

P/1 – Como é o nome dela?

R – Romilda Marques de Souza. E tem a minha avó Alzira e meu avô Chico e eles moravam lá no Jordanópolis, que é um bairro... os bairros pareciam sítios, as casas pareciam sítios, tinham poço artesiano e tudo o mais. E eles moravam nesse bairro e tendo os irmãos também, um já falecido que é o meu tio Rubens, e a minha tia Rose. Nascida e criada nesse lugar, assim, são lugares bem diferentes onde um nasceu e o outro nasceu, mas também um bairro bem pobrão.

P/1 – E sua mãe precisou trabalhar desde cedo?

R – Sim, também precisou trabalhar desde cedo.

P/1 – O que ela fazia?

R – Ela trabalhou, eu não sei se ela chegou a limpar casa, eu acho que ela chegou. Mas a memória que eu tenho é que ela trabalhava na Lafer, uma empresa. Mas a minha mãe conseguiu estudar mais do que meu pai, minha mãe fez Secretariado lá em São Bernardo e trabalhou numa empresa. Meu pai estudou até a quinta série só.

P/1 – E você sabe como eles se conheceram?

R – Eles se conheceram num bar (risos), vixe, deixa eu ver a história. Ah, começaram a conversar, tal, a minha mãe era bem nova, tinha 19, 20 anos. Meu pai tinha... ele é sete anos mais velho que ela. O que eu sei dessa história é que tem uma música que é a música que estava tocando no dia que era “The House Of The Rising Sun” (risos). E aí eles se conheceram e começaram a namorar, naquela época tinha que casar virgem e tudo o mais. E minha mãe era muito nova, ela conta uma história que ela nunca tinha ido, por exemplo, num restaurante, e meu pai levou ela pela primeira vez (risos). E na empresa ela falou assim: “Ai, o que eu peço?”, pras amigas. “O que se pede num restaurante quando se vai?”, e as amigas falaram: “Filé com fritas” (risos). “Peça filé com fritas”. E ela pediu filé com fritas só que ela deu uma puta gafe porque tinha aquelas manteigas redondinhas, ela não teve dúvida: pegou um palito, espetou a manteiga e comeu pensando que era queijo (risos). Aí é uma piada, o queijinho, toda vez que vai no restaurante tem aquela: “Aceita um queijinho?” (risos). Porque ela estava conversando com o meu pai, pegou, ela não sabia, nunca tinha ido. Então tem essas anedotas do primeiro contato com o mundo que não é aquele ali, do Jordanópolis e tal, que foi com o meu pai.

P/1 – E aí eles casaram e foram morar nessa casa?

R – Eles casaram e foram morar em Diadema nessa casa.

P/1 – Que a sua avó ficava embaixo?

R – É, minha avó ficava embaixo. E minha mãe me teve muito nova, com 21 anos, primeiro filho. E ela conta que meu pai tinha um pequeno negócio já nessa época porque meu pai estudou até a quinta série, mas hoje ele é um self-made man, então hoje ele é o mais velho brasileiro a dar volta ao mundo num veleiro sozinho. Ele deu a volta ao mundo agora com 62 anos, dois anos atrás, e é um pra vocês entrevistarem também aqui (risos). Ele está escrevendo um livro. Então ele fala três línguas hoje, ele foi fazendo a educação dele lendo, foi fazendo tudo meio que sozinho. E ele já nessa época que casou, tinha um pequeno negócio que pegou fogo na máquina que ele tinha, acho que era um negócio de plástico e eles perderam tudo. Então minha mãe conta de quando eu fui nascer, ela em Diadema, com contração, na sala, segurando no balcão da loja com a minha avó comprando alguma coisa, um enxoval, já indo pro hospital porque não tinha nada mesmo. E também conta que ela não sabia de nada com 21 anos. E naquela época, hoje que se fala em liberdade da mulher e parto humanizado, naquela época tinham falado pra ela assim: “Olha, você vai, você não grita, não fica gritando que enfermeiro não gosta de mulher que grita, entendeu? Não vai encher o saco”. E aí ela estava na sala de pré-parto, já com muita contração, com muita dor e tal e ela falou assim: “Vai nascer, vai nascer”. E elas: “Não, vai demorar pra nascer isso aí, pode ficar tranquila”, saíram e deixaram ela lá. Aí ela falou que colocou a mão assim embaixo e sentiu a cabeça. E sentiu que ia nascer. Ela simplesmente deitou na cama, segurou na grade, fez força e eu nasci (risos), lá na sala de pré-parto, sem ninguém estar lá. E ela não gritou, ela segurou isso daí porque falaram pra ela não gritar. Então eles só ouviram quando eu comecei a chorar, eles ouviram o choro e entrou todo mundo correndo, não sei o quê e começaram a fazer os procedimentos. Mas na verdade foi um negócio muito, eu e minha mãe ali, foi um negócio que, não que eu nasci sozinha, mas a gente deu conta ali de fazer o negócio meio que as duas. E daí ela contando isso você vê quanto que mudou, hoje em dia. Mas era muito, até hoje tem, não faz escândalo, essa coisa da mulher ficar reprimida lá. Ainda bem que ela deitou porque ela podia estar em pé, podia ter acontecido uma tragédia. Então tem essa, já de saída, já vamos lá (risos), não precisa de ninguém, não. Não é pra nascer agora, vamos nós (risos), essa independência. E aí foram pra casa e começou tudo, fui a primeira neta da família do lado de cá.

P/1 – E ela teve outros filhos, você tem irmãos?

R – Eu tenho um irmão que é quase dez anos mais novo que eu e eu tinha uma irmã do meio, a gente tem um caso de uma morte na família que é essa minha irmã. Ela nasceu dois anos depois de mim, a gente já mudou pra São Bernardo do Campo, pro Jordanópolis, que é o bairro onde eu morei até 11, 12 anos de idade.

P/1 – Saiu de Diadema e foram pra lá?

R – Pra Jordanópolis, que é um bairro de... não é uma favela, mas não é um bairro. É um subúrbio, é diferente da cultura da favela e da classe média, é uma cultura suburbana, que eram os bairros que moravam os filhos dos metalúrgicos, era anos 80, São Bernardo, Lula, os pequenos comerciantes, os filhos de metalúrgicos. O subúrbio é um lugar que tem muitas curiosidades de vizinhança, da casa planejada, daquela ascensão dos anos 80, de um pós-ditadura, tem muitas características da vizinha que faz... eu tinha uma vizinha que fazia tempero pra vender, tem uma pequena cultura de coisas que se vende em casa e Avon, e aquela TV Mulher, e as mulheres que vendiam Jafra, Avon, Tupperware, e faziam reuniões. Eu lembro das mulheres na sala da casa da minha mãe levando Tupperware, tem toda uma metodologia pra vender, e os cosméticos Jafra (risos). É todo o imaginário assim, mas ao mesmo tempo uma infância na rua, com a molecada que você tem relação, não é uma cultura de condomínio.

P/1 – Como era a sua casa lá?

R – A minha casa era uma casa planejada como as outras, desses bairros que têm uma casa igual à outra e que um vai mudando conforme vai ascendendo socialmente, muda o portão e vai mudando pra ficar uma mais legal que a outra. Tem essa racha de vizinhos assim, né? Mas era uma casa que tinha dois quartos, um quintal, uma casa pequena, tal.

P/1 – Morava você, seu pai e sua mãe?

R – E minha irmã.

P/1 – E sua irmã.

R – E minha irmã depois que ela nasceu, por isso que a gente mudou de Diadema, porque era uma casa menor.

P/1 – Você dividia o quarto com ela?

R – Dividia o quarto com a minha irmã. E durante muito tempo. Era próximo, então ela era minha companheira, era muito de brincar no quintal, no vizinho, na rua, aquela coisa da rede de vôlei que você joga vôlei, aí passa o carro e todo mundo: “Êêêêê”, bate no carro (risos). Toca a campainha da casa dos outros e sai correndo, essas besteiras assim de criança, de aprontar pra caramba, porque daí você forma gangue assim, na rua. Não era muito individualizado. Tinha videogame, até Atari, mas não é todo mundo que tinha, era um que tinha, todo mundo na casa desse, vê? Eu lembro chegando videocassete em casa, que era uma coisa mágica. Como assim? Você podia gravar o que acabou de passar na televisão e assistir? E tem um filme que você escolhe e você não tem que ver. Todo mundo na minha casa juntado porque eu fui uma das primeiras, meu pai aí começou a ascender, ganhar mais grana, tal, começou a dar certo.

P/1 – Fazendo o quê?

R – Sempre teve negócio de plástico. Umas pequenas máquinas que reciclavam plástico e faz, sei lá, saco de lixo. Eu não sei o que ele tinha na época, se era saco de lixo exatamente, mas são essas fábricas de fundo de quintal, que começam, aí vai comprando máquina.

P/1 – E é na sua casa mesmo que ele trabalhava?

R – Não, ele tinha um lugar.

P/2 – Era reciclado todo o plástico?

R – É. Nessa época nem tinha esse nome e nem esse glamour, mas era meio de refugo, tal, e tem um processo que você derrete, aí você passa no... nem sei se era isso já, mas depois era o negócio que ele teve depois disso, quando ele foi crescendo era isso. E daí o meu pai foi comprando as coisas, então a gente tinha o Atari, a gente tinha o videocassete, eu lembro todo mundo apinhado em casa pra ver o Flashdance, que era lançamento da locadora. E a gente morou nessa casa até dez, 11 anos de idade e daí a gente mudou para um outro bairro que era Chácara Inglesa, tinha um shopping, construíram um grande shopping que hoje é falido. E daí já era dos condomínios, era outra coisa, era um prédio com outras pessoas, assim.

P/1 – Mas nessa casa do Jordanópolis como é que era a relação na sua casa? Quem que exercia a autoridade? Seu pai ou sua mãe?

R – Eu lembro mais da minha mãe porque meu pai trabalhava o dia inteiro e a minha mãe era dona de casa, né? Eu lembro mais, pra mim era mais a minha mãe. Minha mãe era brava. Ela não era brava, era rígida. Minha mãe, por exemplo, nunca deixou a gente usar maquiagem antes de 13 anos de idade. E isso eu tinha um ódio porque tinha um conjunto nos anos 80 que lançaram na televisão, porque com a abertura da ditadura as crianças dos anos 80, todo mundo, a gente foi bombardeado, tinha o Xou da Xuxa e tinha um negócio de compra e venda e as mães também. Era ridículo você dar o que hoje é moda, fazer papinha com cenoura de verdade, era ridículo, a mulher moderna comprava papinha Nestlé, industrializado, entendeu? Não tinha esse pensamento de que... meu, a modernidade, a abertura, então compra e venda e muito do produto. E as crianças foram bombardeadas. Então tinha esse conjunto de maquiagem Realce que todas as meninas queriam ter e eu queria ter e minha mãe não deixava, eu lembro assim. Eu lembro a minha mãe dava castigo, malcriado, não tinha essa assim de xingar a mãe, de falar alto, não tinha essa, não tinha esse boi. Falou alto, castigo. Aí eu lembro, ela deu um castigo uma vez que, nossa, foi muito cruel, que a minha escola ia no Corpo de Bombeiros. Tinha o Corpo de Bombeiros perto da minha casa e o bombeiro era o mais esperado porque você pulava de um prédio numa cama elástica, no final você levava uma muda de roupa que eles punham espuma no chão e você entrava na espuma. Era uma loucura ir no Bombeiro. Eu fiz uma malcriação terrível, eu dei um piti, ela falou um negócio pra mim e eu falei: “Eu não vou e taquei a bandejinha no chão” (risos), rebelde, eu sempre fui meio rebelde. Aí ela falou assim: “Então tá bom, você não vai no Bombeiro”. Nossa, eu lembro que aquilo pra mim, assim, todos os meus amigos, foi muito... mas eu nunca mais fiz malcriação (risos). Funcionou o método da minha mãe, acho que tinha umas coisas que hoje a Psicologia talvez falasse: “Ai, mas tem que conversar sempre”, mas esses castiguinhos ajudaram.

P/1 – E educação religiosa, vocês tiveram?

R – Eu sou batizada, crismada e fiz primeira comunhão. Eu sou bem de uma época na Igreja Católica, eu tenho madrinha de Crisma. Eu estava até vendo um negócio de uma peça que eu fiz agora e tinha uma cena que eu tirei que falava do Catecismo, que eu fui ver as minhas coisas, mexer nas minhas coisas. E aí tem uma parte do Catecismo que é muito cômica, que era assim: “Exame de consciência”, está na página 195, era assim: “Tenho feito coisas desonestas? Tenho olhado propositalmente para coisas desonestas? Tenho feito coisas desonestas? Tenho feito com os outros? Tenho cantado cantigas desonestas?”, então é muito na base da proibição, não sei o quê. Eu lembro que falavam, tinha uma mística que era se você mordesse a hóstia, porque você aprende, se ia sair sangue, uns mitos assim. Mas eu gostava de cantar, eu achava legal ir porque lá eu sentia que eu estava conversando com alguém. Hoje eu sou bem espiritualista, eu vou em vários lugares de terreiro, a vários lugares, eu sou bem aberta pra esse negócio da espiritualidade, mas eu acho que ali eu, embora tenha o negócio do Catolicismo muito assim, eu acho que ali eu conseguia, acho que ter meu falar com Deus meu, isso embora tinha uma estrutura muito rígida.

P/1 – Contavam histórias quando você era pequena, você tinha algum contato com literatura, história, historinha?

R – Com essa coisa dos anos 80 tinha um negócio que chamava Círculo do Livro, que começaram a circular os livros nas casas, as donas de casa, as crianças começaram a ter um acesso, isso é uma coisa bem dos anos 80. E aí começou a chegar livro em casa, minha mãe começou a comprar, eu lembro muito do Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho foi um tremendo sucesso nos anos 80 e aquilo ali era, nossa, eu li muitas, muitas vezes eu ficava viajando, me ajudou pra muitas coisas. E minha mãe com os livros dela lá. Mas quem era contadora de história, acho que eu tive mais cultura oral do que a cultura da letra, né? Era a minha avó, minha avó Rosa que contava as histórias lá do Nordeste, do Lampião, porque a minha avó nasceu em 1912, sei lá, ela morreu com 90 e tantos. E ela contava as histórias do sertão, que era tudo muito diferente, o jeito que eles moravam e como achava água, embaixo da terra, você batia e tinha uma raiz que tinha água dentro, uns negócios que você nem imaginava. E como ela ensinou meu pai a ler. Das histórias da mãe dela, que é toda uma história de fazenda, tudo história de uma realidade muito... a minha avó era uma contadora de histórias, quando a gente viajava a gente sentava em volta dela. Eu acho que eu sou mais a tradição oral do que a tradição escrita.

P/2 – Você lembra qual foi a primeira palavra que você falou?

R – Não. Eu falava muito, não lembro.

P/2 – E tinha gírias na sua época, como tem hoje?

R – Pô, milhões. Milhões. Agora pra lembrar... anos 80 foram uns anos muito malucos, foi uma época bem curiosa. E começo dos 90. O que a gente falava...

P/1 – Com quantos anos você entrou na escola?

R – Entrei na escola acho que com quatro. Eu fiz Jardim I, II, III, Pré. Estudava no colégio. Ah não, antes. Tinha uma escola, eu lembro pouquíssimo dessa época, quase nada, chamava Sininho, que era do lado de casa. E também foi uma época nos anos 80 que começaram a proliferar escolinhas porque as mulheres foram trabalhar. E aí eu estudei nessa escola e depois num colégio maior que era o Colégio São Bernardo. Não, chamava Nosso Ninho a escola do lado de casa, depois eu fui pra Sininho, que era uma casa que se transformou no Colégio São Bernardo, que se transformou num colégio enorme, com muitas grades (risos) e foi onde eu estudei a vida inteira até ir pra faculdade.

P/1 – Você tem lembrança de alguns professores?

R – Tenho.

P/1 – Qual?

R – Pra mim sempre na escola e os professores foram bem fundamentais em várias coisas na minha vida.

P/1 – Lembra de um em especial, o nome dela?

R – Eu lembro da minha professora da primeira série, que é muito importante, a professora da primeira série. Eu fiz Magistério, então eu queria ser professora uma época. Se a professora do pré e da primeira série que está ensinando a ler e erra a mão, é um negócio bem complicado. E eu tive essa professora que era bem aberta, chamava Valéria, e bem criativa, e muito engraçada e conseguia cooptar a nossa atenção, chamar a atenção para outras coisas. E lembro de um professor que era um professor bem marxista naquela escola. São Bernardo foi tão importante, abriu tanto a cabeça. Tinha o professor Marcelo, e eu lembro ele fazendo uma espiral na lousa e falando: “A Revolução e Marx e Engels!”, e falava com muita ênfase assim, aquilo lá era tão fascinante (risos), que eu sei que queria saber quem era o tal do Marx, do Engels, que fazia uma pessoa... porque tudo era tão assim, (fala devagar) os protozoários, a Química. Quando você vê alguém tão afetado, com um afeto tão apaixonado pelo que fala, isso aí, se você tem uma fagulinha contamina, é performático, né? E eu, como já tinha inclinações performáticas na escola, isso me fascinava muito. E tive um outro professor, porque graças a Deus teve uma abertura e tinha aula de teatro, música e artes plásticas na escola. Foi no ano que eu entrei... eu fui crescendo junto com a escola, então a escola era até o pré, depois era até a oitava série, depois era até o colegial. E eu fui a primeira turma quase em tudo. E aí tive um professor de teatro, que era o Jaime Celiberto, que foi quem apresentou Brecht, que foi quem apresentou, foi quem em salvou, na verdade, porque eu sempre fui hiper expressiva, sempre dramática, me tacava no chão. Então você ter um lugar pra dar vazão pra isso.

P/1 – Na escola?

R – Na escola, em casa. Minha mãe, não sei, coitada.

P/1 – Você dava trabalho?

R – Não trabalho de ser malcriada, mas assim, meu pai fala: “Você só fazia o que você queria, você era terrível, você tinha um gênio. Você era dramática, você sofria, você se tacava no chão e você era uma fera indomável”, era difícil. Eu lembro eu assistindo, minha mãe fala: “Você era chata, você assistia horário político”. Eu adorava esse programa, eu com dez, 11 anos, eu sentava na televisão e eu amava ver aquilo, eu acho que era por causa do teatro, eu não sei o quê, se era a política ou era o teatro, eu achava fascinante aquele bando de gente, era tão ridículo alguns, era um circo meio pra mim, sabe? Eu ficava, e dava opinião, e ela falava: “Como assim, uma criança? Para, como você pode ser tão chata de ver?”, mas eu achava aquilo burlesco, sei lá. E é mesmo, né? Se você ver, tem personagens, é um negócio meio absurdo. Eu achava, como o ser humano podia ser tão sei lá, eu achava. O fato é que todo dia eu sentava e eu assistia, eu sabia os jingles, parecia que eu olhava e sabia. Eram testes, dava pra ver por trás daquilo ali quem era a pessoa, sabe? As máscaras me interessavam, eu acho.

P/2 – Você já tinha uma opinião política?

R – Eu acho que tinha por causa desse meu professor marxista, eu lembro eu fazendo trabalho da Guerra do Paraguai. Eu entendi muito cedo o negócio de classes, isso daí foi muito bom pra minha cabeça porque eu morei num lugar que era quase quarto e cozinha, assim, Diadema, já não tive grana, já fui pobre, e depois passei pelas etapas, lá pelo bairro suburbano. E eu via uma criança quando eu morava aqui e uma criança, a diferença. É diferente do meu irmão, por exemplo, que já nasceu em outro lugar. Mas eu acho que essa coisa da classe social.

P/1 – Quando foi depois pra Chácara Inglesa?

R – É, foi muito claro, assim, para mim desde sempre que eu estive em um lugar e estive em outro. Eu tive trânsito entre não ter e ter.

P/2 – E qual era a diferença das crianças mesmo?

R – Diferença de morar em casa e apartamento. E morar num bairro e morar num condomínio residencial é brutal. Porque a área comum é aquele playground. A rua, a rua, a diferença é a rua. Na rua a lei é da rua. Então compreendi muito cedo o que é a lei. Na rua, entendeu, tem as regras da rua, então você tem que saber se comportar, eu já tomei porrada no nariz de menino, entendeu? (risos) Quando eu fui folgar na rua quando eu era pequena e cheguei e minha mãe falei: “Bem feito, te falei”. Minha mãe não passou a mão não, ela falou: “Falei pra você”, depois pôs merthiolate, não sei o quê, mas a rua, não estou falando que é certo, mas tem, tem um jeito. Passa carro, é de todo mundo, não é um condomínio fechado que só aquelas crianças brincam, vem de cima, de baixo, você anda em bando ali, pra cá. Era uma época que a gente podia andar até de noite, de dia.

P/1 – Quantos anos você tinha quando você mudou pra Chácara Inglesa?

R – Tinha dez, 11. Porque a minha mãe ficou grávida do meu irmão.

P/1 – Como é que era a Chácara Inglesa?

R – A Chácara Inglesa é um bairro burguês, de condomínio de prédio, com shopping. O quintal era o shopping porque a gente morava em volta, eram condomínios de prédios e construíram o Best Shopping ali, que era um shopping. O legal do shopping é que tinha um cinema, tinham dois cinemas, então você podia ir no cinema. Mas andando em shopping, sei lá, tinha um programa que era ir lá comprar chiclete no shopping, de melancia, que vinha importado. Besteiras assim que eram muito diferentes do outro lugar. Acho que é isso. Basicamente é que a rua deixa de existir, a rua se torna um lugar perigoso. A rua que era o quintal, que era o lugar da convivência, que era o lugar mais legal pra você ir, ela deixa de existir e daí o shopping, o playground e a quadra do seu prédio, que é o MEU playground, a MINHA quadra, o MEU prédio, em contraponto com uma rua que é de todo mundo, entendeu? E que tem suas leis próprias que não é a lei do condomínio, é a lei da diversidade, né?

P/1 – Na adolescência, que lugares você frequentava?

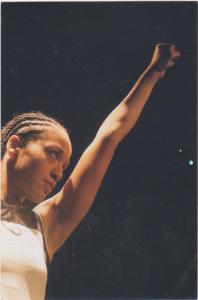

R – A escola, basicamente, e eu ficava muito na escola porque tinha o teatro, então eu ficava de manhã e à tarde ensaiando, comecei a escrever. Eu era do jornal da escola, eu tinha essa minha amiga que era minha dupla, que foi quem me batizou Estrela D’Alva, que é a Claire. E era uma dupla, a gente escrevia para o jornal da escola, a gente era editora do jornal da escola, a gente era do grupo de teatro.

P/2 – O que vocês escreviam no jornal?

R – Ah, matérias. A primeira matéria que a gente escreveu foi sobre a peça do finado Vladimir Capella, que morreu esses dias, chamava Píramo e Tisbe. A gente foi lá entrevistar os atores, entrevistava mesmo, tinha uma professora muito legal que era jornalista mesmo e ela incentivava isso. Aí a outra matéria era sobre aquele filme Kids, que é, putz, puxado. Imagina, a gente fez uma matéria sobre esse filme, fomos assistir ao filme e escrevemos. E a gente escreveu uma peça também com, sei lá, 13, 14 anos de idade, talvez um pouco mais velho, 15. Eu olhando a peça, é boa, sobre a história de São Bernardo. A gente escreveu junto com outros alunos e a encenou, foi a primeira peça que eu encenei na escola com 13, 14 anos.

P/2 – E como ela foi recebida quando vocês apresentaram?

R – Ah, era um frisson, porque daí construíram um teatro na escola. Aí, puta, um teatro na sua escola era incrível porque eu queria viver lá dentro, eu queria morar dentro do teatro e foi recebido com frisson. Chamava Macarrão, Vatapá e Abstinência (risos). E que contava a história de São Bernardo, que era macarrão os italianos, vatapá eram os nordestinos e abstinência era os jesuítas, sei lá (risos). E daí contava a história da Vera Cruz, porque tem o estúdio Vera Cruz em São Bernardo e era entre o caminho da minha casa e a escola tinha o estúdio, onde muitos filmes brasileiros importantes foram feitos. Então tinha uma cena... é boa a peça. Olhando hoje, falei: “Claire, a gente já tinha tino naquela época”. Aí depois montamos Macunaíma com Jaime, depois um Romeu e Julieta e daí eu já fui, eu estava com 17 anos fazendo Magistério, achando que eu ia ser professora nanana e tinha Fuvest. Aí: “Vamos de trainee, vamos fazer treineiro?”, que chama, eu falei: “Vamos”. Eu falei: “Não me interessa nada aqui a não ser Artes Cênicas, vou fazer Artes Cênicas”. O que aconteceu foi que eu entrei, eu passei de trainee, você se inscreve de verdade. Eu fui pra segunda fase. Com 17 anos eu falei: “Putz, mano. E agora?”, e aí eu fui fazer a segunda fase porque eu já fazia teatro e a segunda fase é prática e eu entrei. E aí eu falei: “Caramba, nossa!”, e eu tinha mais um ano de Magistério porque Magistério são quatro anos. Eu fazia colegial normal e magistério à tarde. E aí eu, pum, tive uma separação de todo aquele mundo de São Bernardo que eu morava e fui pra USP fazer Artes Cênicas. E aí entrei em outro mundo com 17 anos. Eu era maior caipirona, eu ia de jardineira, duas tranças, óculos. E eu, lá, virgem, nossa, aquelas pessoas muito loucas, todo mundo era muito louco pra mim, umas meninas carecas. Era uma turma muito heterogênea, maluca, a minha, falando das experiências. E faculdade não tem só gente de 17 anos, tem gente que já estava trabalhando no mundo do teatro e vinha com umas histórias. Eu me achava meio, talvez menor do que aquilo, sabe? Eu me achava uma caipira do interior. Mas ao mesmo tempo com personalidade forte, então no começo foi meio difícil, eu lembro que eu chorava.

P/1 – Você ia como, você pegava?

R – Ia de ônibus, de Urubupungá, que é um ônibus intermunicipal que demora 40 minutos pra ir de São Bernardo à USP de porta a porta. Então eu ia naquele ônibus formulando, o ônibus era um espaço de, tal, lidando com aquilo, tal, aquele mundo. E aí teve um momento que eu tive um clique que, sei lá, eu disse: “Foda-se mano”, e eu comecei a me soltar e ser eu mesma, que eu achava que eu era muito criança, porque eu era muito palhaça na escola, fazia minhas piadas idiotas. Aí eu via que as pessoas riam e eram idiotas que nem eu (risos), que todo mundo também estava pondo a sua máscara, que ninguém sabia tanto. E que eu tinha a minha força na cena e que aí não importa muito, entendeu? É teatro o assunto? Isso daí eu me garantia. E foram esses anos.

P/1 – Você tinha namorado?

R – Eu tinha umas coisas assim, rolos. Eu tive namorado sério com 21 anos, 22, eu já tinha saído da faculdade. Mas eu sassaricava lá, pulava de um galho pro outro, não tinha nada sério. E isso foi 1996, eu entrei em 1996 na USP.

P/1 – E você continuava escrevendo?

R – Não, sabe que não muito? Eu não escrevia. Eu comecei a ler muito mais porque daí entra um ambiente, a faculdade é legal porque ela traz mundos que você não tinha contato, então comecei a ler muito, teatro principalmente.

P/1 – O que você leu?

R – Ah, as tragédias gregas, por exemplo. Sei lá, livro sobre folclore brasileiro que é uma disciplina que tem, livro sobre teatro brasileiro que é uma disciplina que tem. Livros das disciplinas, sobre direção, sobre interpretação, sobre cultura em geral. E como você está em contato com pessoas que vêm com arcabouços muito diferentes, eu acho que isso é o mais legal da faculdade, na verdade, do que o curso em si lá. Porque o curso tem as suas oscilações de coisas muito legais e coisas nem tanto. Mas que falam: “Vão no cinema”, imagina, não ia no cinema. Vou no cinema em São Bernardo, é diferente de uma sala do Unibanco aqui de São Paulo que passa um negócio. “Ah, eu li isso aqui”, e tem os proibidões, né? “Nossa!”, os livros que se tornam cults. E aí, Raduan Nassar, Um Copo de Cólera. Olha, eu li isso aqui. Gabriel García Márquez. Os grandes autores que as pessoas estão lendo e acabaram de ler, tem esse intercâmbio de informação, né, dos atores.

P/2 – E a poesia? Já tinha poesia falada?

R – Teatro é meio poesia falada, né? Eu acho. Mas a poesia eu acho que entra mais tarde pra mim, eu acho que a poesia que eu lia era Shakespeare, era Goethe, era poesia que estava dentro do teatro. E o rap. Que daí eu fiz o primeiro ano, o segundo ano, foi 1997 quando minha irmã morreu, e eu sempre tinha assim uma falta, não estou no meu, faltava alguma coisa na faculdade, até que a Tiche Vianna, que é uma diretora, é uma especialista, é uma mestra especialista em máscara, em Commedia Dell´Arte entrou pra dirigir no último ano da faculdade, ela trouxe toda essa dimensão, foi ela quem ensinou pra gente, que mostrou pra gente a função social da arte, do ator, a função social do ator. Isso aí foi o que mudou. E nessa época eu já estava envolvida, eu ia na noite, hip hop, rap, já ouvia. E de antes, na verdade, mas ali estava pegando muito pra mim, ouvi muito rap. E meu personagem era um policial e eu ia na delegacia e eu ficava lá na delegacia pesquisando policial até que um dia eu fui no comandante e eu falei: “Eu posso ir numa blitz com vocês?”. Eles autorizaram, botei um colete e eu fiquei numa blitz, como é que é, a polícia abordava as pessoas que pararam de carro. E essa ida eu devo a ela, porque ela falou da função social, você vai representar uma coisa em cena vai pesquisar, mexe a sua bunda, senão fica pobre, o que a gente sabe é muito pouco, é muito pobre. Então você vai fazer um policial, vai ver o que é pra você poder concordar, discordar. E essa experiência assim eu falei: “Nossa, caramba! Isso”. Isso me instigava porque o que me instigava, na verdade, no teatro, era ver gente, era humano, a dimensão de observar um ser humano, é o encontro com o outro, que eu acho que tem também nos saraus de poesia hoje, que eu acho que tem na poesia ou na performance, na poesia oral, que é essa possibilidade de você encontrar com o outro e o terror que o outro te causa, e o amor que o outro te causa, a paixão, a repulsa, todo sentimento de verdade. Que eu acho que é o mais difícil de encontrar, de verdade, não encontrar aqui na educação. E eu falo meio o que você quer ouvir, você fala meio o que eu quero ouvir, mas encontrar de verdade, todo o terror, com toda a raiva, com toda a não compreensão.

P/2 – E como é encontrar um policial?

R – Putz, cara. Aí você deixa de chapar, você não vai fazer um policial (engrossa a voz) e fazer estereótipo, ainda mais num mundo de máscara, que eu fazia um capitano que é um personagem que tem coragem na Commedia Dell´Arte, mas por exemplo, Capitão Espavento, tem uma foto dele assim, da Commedia Dell´Arte italiana, ele está todo assim, corajoso, com bigode, só que tem uma espada com uma teia de aranha (risos), nessa foto. O que significa que ele é todo corajoso, mas hora de lutar ele é covarde. Daí a gente transformou isso num policial. Transformar os arquétipos, até nós estamos na discussão sobre racismo, sobre black face aqui, que é uma discussão em São Paulo, se eu pintar a cara de preto é racismo ou não, mas como transpor as coisas. E a gente transpôs um policial, ele é um ser humano. Como ser humano é uma relação dialética com o mundo que eu habito, então pra você não chapar ninguém como atriz, não dá pra sair chapando. Eu vou fazer uma mocinha e na minha cabeça, a mocinha tem cólica, a mocinha tomou um pé na bunda e chorou e acordou. Tem, o olhar para o humano com a dialética. E eu vi o policial, eu vi homens. Eu vi homens família e vi homens racistas. E vi homens humilhando a população, e vi homens acolhendo a população. Não existe a polícia, existem policiais. Então é isso, acho que foi ampliando, sabe, vai ampliando a cabeça da gente.

P/1 – E você trabalhava já profissionalmente? Com teatro? Exercia alguma atividade?

R – Eu comecei a fazer pequenos curtas, participações em espetáculos, mas eu considero mesmo profissional, fora da escola, o Núcleo Bartolomeu, em 2000, que quando eu entrei no Núcleo Bartolomeu, que foi quando eu saí da faculdade, eu falei: “Putz, e agora? O que eu vou fazer?”, eu olhava pros grupos e falava: “Nada disso interessa, eu não quero fazer esse teatro”. E aí a Luaa Gabanini, que era minha amiga, a gente fazia algumas performances. Ah, eu trabalhava profissionalmente, fazia performances no bar, estava sempre me virando pra ganhar a grana, e a gente fazia performance num bar que chamava Beverly Hills, à noite (risos).

P/1 – Onde ficava?

R – Não lembro, eu sei que a gente fazia performances no começo inspirada no cinema, não sei o quê, era uma diversão, tal, mas a gente trabalhava que nem um camelo pra ganhar 30 reais por noite, saía fedendo a fritura do pé a cabeça, trabalhava, sei lá, cinco, seis horas. E ela falou: “Meu, estou num grupo assim”, eu fui numa sessão do MIS, num curta que tinha feito, ela sentou na frente, virou pra trás e falou: “Meu, preciso te contar! Eu estou num grupo assim, assado, tem um DJ Eugênio Lino, grafiteiro, Júlio Dojcsar, Cláudia Schapira, é teatro com hip hop”. E virou. Aí não consegui ver o filme, eu fiquei tipo chapada, eu falei: “Caramba, eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero. É isso, é isso!”, e já estava completo o elenco e eu fiquei querendo aquilo, eu fiquei querendo, querendo. Uma semana depois uma atriz saiu e eles me ligaram numa quinta de manhã, eu lembro como se fosse hoje, ela falou: “Roberta, saiu uma atriz, a Cláudia quer chamar a Paula Picarelli e você pra fazer um teste, você topa?” “Topo!”, e foi indo, indo, e essa é a companhia que eu fundei, ajudei a fundar, ajudei a desenvolver a linguagem e nela estou até hoje, 15 anos depois, com todos os percalços, demolindo sede, ganhando prêmio, ficando sem grana, com grana. Foi onde eu me formei em muitos aspectos artísticos.

P/1 – Essa que é...

R – Núcleo Bartolomeu de Depoimentos.

P/1 – De Depoimentos?

R – Que é a companhia que eu sou membro fundador, sou diretora, sou atriz.

P/1 – Vocês tinham uma sede no começo, como é que vocês se reuniam?

R – Não (risos). A gente ensaiava numa escola da tia da Luaa, ela dava uma sala pra gente, só que era uma escola.

P/1 – Onde ficava?

R – Ficava ali numa travessa da Cardeal Arcoverde. Nem tem a escola mais hoje. E aí era muito engraçado porque a gente queria fazer hip hop só que a gente não tinha microfone, por exemplo, então a gente usava uns desodorantes pra fazer. E dava um horário, seis horas da tarde, que as mães iam buscar as crianças, então a gente estava lá: “Não sei o quê, Fulano de tal” (risos), eles tinham um sistema de chamar, Fulano, ia chamando as crianças e atrapalhava todo o ensaio, era uma loucura. E a gente tinha um treinamento que era basquete, porque o Eugênio achava que o basquete, a gente precisava. Daí a gente fazia uns jogos de basquete, que viravam umas pancadarias, às vezes. Gente, era uma loucura! Mas a gente estreou no Sesc Belenzinho quando era o outro Sesc Belenzinho ainda e aí a gente se juntou com a Companhia São Jorge de Variedades, La Madrasta, Bonecos Urbanos e ganhamos uma ocupação no Arena, que chamava Harmonia na Diversidade. Então quatro grupos no Teatro de Arena, imagina a loucura que era. Mas foi uma época que a gente criou muito, que a gente começou a se estabelecer como grupo e criou Acordei Que Sonhava, que era a nossa peça que sedimentou a linguagem, inclusive é o objeto do meu livro, foi onde eu me debrucei mais, que é onde a gente cunha o termo ator-MC, que é onde a gente viu que começou a ser uma linguagem, não era só o encontro do hip hop com o teatro, mas uma coisa entrou na outra e começou a criar a linguagem. Então a gente usa sample dramatúrgico, a gente é ator-MC, a gente começou a nomear as coisas que a gente inventou que não existia, inventou assim, não é nem teatro, e não existia ainda. A linguagem que a gente estava inventando começou a tomar nome e o grupo começou a tomar corpo. Eu sempre organizei as finanças desde o começo, hoje a gente tem uma pessoa que cuida, mas eu sempre fui porque eu sou aquariana e, sei lá, eu tenho Virgem no meio do céu, e meu pai é empresário, então eu acho que eu tenho esse tino. Aí você começa a ganhar dinheiro, comecei a cuidar do dinheiro e tudo o mais. E o curioso é que 15 anos depois, a gente começa no Arena, acontece um monte de coisa, a gente vai de um lugar pro outro, pá pá, viagem, volta. Quinze anos depois, hoje, depois que uma incorporada, faço questão de falar, incorporada destrói mais um patrimônio da cidade de São Paulo, que era a sede do Núcleo Bartolomeu, demoliu a sede.

P/1 – Que ficava?

R – Que ficava na Pompeia, assim como muitos teatros estão ameaçados hoje, o nosso não deu tempo, eles conseguiram despejar a gente, demolir.

P/1 – Que lugar da Pompeia?

R – Na Augusto de Miranda.

P/1 – Eu moro na rua de baixo (risos).

R – Então, na Augusto de Miranda. A gente volta pro Arena 15 anos depois. Então o nosso projeto que a gente mandou, uma vez que a gente viu que a gente não tinha casa chamava Arena Urbana, de onde viemos, pra onde voltamos. Então está num momento muito interessante desse ciclo que a gente completa 15 anos, adolescência, e volta. Então a gente vai fazer o Bartolomeu, Que Será Que Nele Deu?, que é o nosso primeiro espetáculo, vamos fazer o Antígona Recortada que é o nosso último espetáculo lá, e o repertório, vou fazer meu solo e um monte de coisa.

P/1 – Vamos fazer as específicas, falar do movimento.

P/2 – Vamos. Então, qual foi o primeiro sarau mesmo que você foi?

R – Bom, vou falar um pouquinho antes disso, na verdade eu tive contato com essa prática da poesia falada, ou spoken word. Eu fazia parte do Núcleo Bartolomeu e um grupo, um dentista negro foi assassinado e formou-se um grupo: Frente Três de Fevereiro, que é um grupo que se reuniu pra falar: “Não, isso não pode mais acontecer” e se tornou um grupo ativista, tal, importante, tem livro, filme, disco hoje. Eu fui na primeira reunião e depois, com as coisas da vida não fui mais. E me chamaram porque eles falam: “Roberta, a gente vai fazer um espetáculo baseado numa entrevista, a gente precisa transformar essa entrevista num personagem e a gente precisa de alguém que não seja um ator, mas que não seja um rapper, mas que seja isso assim, a gente quer alguém que faça um spoken word e é isso aqui, colocaram fitas para eu ver. E uma das fitas era um campeonato de slam, que são esses campeonatos de poesia falada no mundo inteiro. E outras spoken word, ou filme slam. Na hora que eu vi aquilo eu falei: “Gente!”.

P/1 – Você não conhecia?

R – Não conhecia. Isso foi em 2004, 2005. Eu falei: “Caramba, o que é isso?! Como assim?!”, era um campeonato interestadual com, sei lá, 50 times de poeta falando. Eu falei: “Que é isso, que é isso?”. Então eu comecei a me interessar, transformei uma entrevista em poesia falada, metrificada, pra falar nesse espetáculo e a partir daí comecei a pesquisar. Aí fui pros Estados Unidos, viajei pra ver o slam, pra ver o que era isso daí, que é o lugar onde nasceu. Fiz um espetáculo meu de spoken word, de poesia falada chama Vai te Catar, que era uma hora e meia num quadrado, só o microfone.

P/1 – Quando que nasceu o slam?

R – 1986. Em Chicago. E a ideia é justamente essa, tirar a poesia do círculo circunscrito a entendidos, a poetas, ou a pessoas literatas e trazer de volta pras pessoas, de quem sempre foi. Quem tem direito de ser poeta? Todo mundo. Então criou-se esse jogo com jurados e a ideia era fazer a poesia ser um negócio divertido, fazer as pessoas pararem para ouvir uns aos outros, fazer seu negócio divertido, esse é o intuito. O que vira depois, os campeonatos e as coisas que quando tudo se institucionaliza pode até se perder um pouco, ficar muito na competição é o que vem depois. O intuito primeiro do poetry slam, que eu tento manter e tento passar pro que está surgindo, está surgindo uma cena agora em São Paulo de poetry slam, a gente fez uma conta tem dez só em São Paulo. É o lugar que mais tem, dois no Rio de Janeiro, dois no Distrito Federal e vai pipocar, eu imagino que vai virar uma febre isso daqui a pouco. Quando a gente ver esse depoimento vai falar: “Nossa, estava começando lá”. E aí eu fui, em 2008 eu falei: “Vamos fazer um slam”. Aí eu cheguei, procurei, procurei, falei: “Não tem slam no Brasil?! Ah, vamos lá!”. Tinha um resquício de um em Goiânia. Eu entrei em contato com os caras e falei: “E aí, vocês fizeram?” “É, mais ou menos, foi meio na calçada, não era bem slam. Um cara no Rio de Janeiro que é o Feija: “Mas você fez?” “Ah, tem um projeto no papel mas não tem”, então ZAP surgiu, que é Zona Autônoma da Palavra em 2008. E aí por causa do ZAP eu comecei, eu já tinha ido na Cooperifa, claro, em outros saraus, mas eu comecei a ter contato muito mais direto, começou a vir gente de norte, sul, leste e oeste no slam pra ver o que era, tal, foi em 2008. A primeira edição era negócio lotado.

P/2 – Primeira edição lotada?

R – Primeiro edição lotada.

P/1 – Onde foi?

R – Foi meia página da Folha de São Paulo, um quarto de página do Estadão e começou.

P/1 – Onde que foi?

R – Foi no Núcleo Bartolomeu.

P/1 – Foi no Núcleo?

R – Isso que é a gravidade. Desculpa, agora vou aproveitar que estou aqui dando esse depoimento, essa é a gravidade de você destruir locais porque você destrói a memória. Então, eu fui em Chicago no lugar que começou o Poetry Slam com o Marc Smith, com o fundador, e ele falou: “Aqui é o Green Mill, é o bar onde começou”. Se uma pessoa vier no Brasil e falar: “Onde começou o slam aqui?”, não existe esse lugar. É isso que a gente está fazendo quando a gente destrói os lugares que têm memória, entendeu? O Brincante não existir, ou as coisas de São Paulo. Não tem. Onde começou o slam no Brasil? Não tem local, se alguém quiser vir visitar não tem. Foi só um parênteses porque eu não queria perder a oportunidade (risos).

P/2 – Você lembra dos poetas que foram nesse slam?

R – O Emerson Alcalde, por exemplo, que era um menino de óculos, com texto, tudo ali falando e 2014, quando passaram oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, seis anos depois, é o representante brasileiro da Copa do Mundo Slam em Paris. E chegou em segundo lugar, empatou e perdeu por um décimo, quase que ele foi campeão. Então é um negócio, essa cena que a gente tem aqui em São Paulo e em outros lugares de saraus, de slams, de todo e qualquer espaço, dos poetas ambulantes, todo e qualquer espaço onde a poesia oral é praticada livremente, onde a liberdade de pensamento, liberdade de expressão é praticada livremente, as consequências disso estão sendo muito positivas. Porque elas estão se fortificando, seja um cara que estava ali, tímido, foi, viajou pra fora pra representar o Brasil, esse mesmo cara está fazendo slams interescolares. Quase todo mundo que foi lá tem slam hoje.

P/1 – Mas era você, o Emerson?

R – O slam na verdade era eu e o Bartolomeu.

P/1 – Você e o Bartolomeu.

R – A gente criou, eu, o Eugênio, a Cláudia e a Luaa. Só que daí estourou, hoje em dia as pessoas que iam lá olham e começam. Livre, você pode produzir, não é uma metodologia de ninguém, é um negócio muito democrático. Você perguntou o quê, qual é a minha relação com os poetas?

P/2 – Quem foram os primeiros poetas que foram?

R – O Emerson, tinha o Luciano que é de uma companhia de teatro. Eu lembro do Chacal em uma das edições. Eu fui ler e falei: “E agora com vocês: Ricardo!”, aí veio o Chacal (risos).

P/2 – Mas se você quiser aproveitar e falar qual é a sua relação com os poetas.

R – A minha relação com os poetas é de amor absoluto. Eu conheci muita coisa por causa do ZAP. Eu acho que os poetas, como não precisa muito de nada, precisa do corpo e da voz, eles levam muito rápido, eles espalham o vírus das ideias muito rapidamente. Porque na relação mais antiga que tem que é uma tribo. O que é o sarau? Eu sempre comparo, eu já até falei isso em outras entrevistas que eu dei, que a tribo que senta no final do dia em volta da sua fogueira pra contar suas histórias, pra trocar impressões. Só que a fogueira não é mais uma fogueira, é um microfone. Mas são essas ágoras que a gente perdeu num país que teve ditadura como o Brasil, o direito de falar, então todo e qualquer espaço que se abra, a gente sabe que só vai ter avanço se tiver diálogo. E esse é um jeito muito potente, um jeito de fazer política muito potente, porque a poesia, ela condensa, né? Então o cara vai lá, quem quiser contrapor vem com uma poesia. Eu não preciso fazer um debate daqueles chatos que precisa, você precisa ficar... ela vai mais rápido um pouco, contrapõe a ideia com o outro com uma poesia, a poesia é catalisadora, ela condensa ideias. Ela entra por outros sentidos que não são só, eu aqui debatendo com você, com o que eu li, lá no meu livro, ela passa por experiências subjetivas, leva em consideração quem leu, quem não leu, quem viveu isso, quem viveu aquilo, elabora-se de uma maneira poética e eu posso dialogar com você de igual pra igual porque nós somos seres com capacidade poética, independente se você fez USP e se eu sou um catador. Independente se você tem 14 anos ou se é um senhor de 63, eu acho que esse que é o pulo do gato, desses espaços da poesia.

P/2 – Nessa esfera política mesmo, qual você vê que são as conquistas que a poesia conseguiu?

R – Essa, de dar voz. De dar voz, de ter espaço, de ser considerado. Então a gente faz uma virada cultural, tem um palco Saraus (risos). Como assim, tem um palco! Tem um palco dedicado da hora que começa aqui em São Paulo até a hora que termina a Saraus, por exemplo. A produção literária que se tem hoje, o tanto de livro, tanto de gente empoderada, essa palavra está na moda, que faz livro. Então a gente está aqui falando pro Museu da Pessoa, é a pessoa, pra pessoa ir podendo agir no seu... porque política é política, né? Política não é lei, é também, política é relação diária. Eu estou fazendo política aqui dando esse depoimento, eu acredito nisso, pelo menos, gravando a minha história. O Museu está fazendo o papel político dele, a gente quando fala uma poesia está fazendo política, o jeito que a gente age, se relaciona é política. E como diz a Hannah Arendt, a função principal da política é a liberdade, ou ao menos, deveria ser. Então eu acho que a gente caminha pra liberdade, né?

P/1 – Roberta, vamos voltar (risos). Depois desse primeiro ZAP o que veio depois na sequência, pra gente tentar estabelecer uma...?

R – Teve um fato muito marcante que foi a minha participação na Copa do Mundo em Paris, na França, que eu fiquei em terceiro lugar. Eu não fui a primeira brasileira, a Luana Casé tinha ido antes, mas a Luana mora na Bélgica, então não chegou aqui. Ela foi num ano, de louca, e falou: “Roberta, você está fazendo slam? Tem a Copa do Mundo da França”. Eu mandei o material pra eles, fui.

P/1 – Que material você mandou?

R – Eu mandei o vídeo do Vai Te Catar. Porque geralmente pra ir pra França você tem que ser o campeão do seu país, só que a gente não tinha cena aqui, então em países que está começando a cena eles levam slammers ou poetas que têm a ver, ou que eles acham que dá pra competir. Eu mandei, eles falaram: “Não, tem nível, dá pra competir”, eu mandei um vídeo do ZAP falando: “Eu sou slam master do ZAP” e mandei um vídeo do meu solo. E eles falaram: “Pô, tal, não sabia que era o Brasil, tal”. E aí eu fui.

P/1 – Você se lembra um trechinho?

R – Do quê?

P/2 – Do poema que você mandou na França?

R – Putz, é que são poemas de três minutos, mas tinha...

P/1 – Pode mandar.

R – Tinha um que era o, ai meu Deus. Era o que era, ai meu Deus.

P/2 – É que nas entrevistas, como a gente está entrevistando poetas, é quase metade da entrevista a pessoa falando de poesia.

R – Pode ficar em pé, não, né?

P/1 – Pode. Pode?

Câmera – Melhor sentado.

R – Melhor sentado. Tá, então vou sentar aqui. Qual? Que tem tantos. Eu mandei seis pra eles.

P/2 – O terceiro (risos).

R – Então, eu vou falar um que estava no vídeo do espetáculo, do Vai Te Catar, que é uma poema chamado: Dura Ação. Ele começa assim: (declama) “Não adianta esmurrar a ponta da faca/ Não adianta lutar como um guerreiro de Esparta/ E exibir a cicatriz como prêmio da guerra/ Ser a pedra que estilhaça o vidro da janela./ O grito, o rosnar, a absoluta razão/ A absoluta beleza/ a absoluta regra/ a absoluta certeza/ O mais perfeito entendimento/ A nota certa, a pureza, a perfeição/ A perfeição vinda de um ser imperfeito é imperfeita/ Uma mentira, um arremedo, uma imitação mal feita/ E a rigidez, a dureza, toda a dedicação em tentar consegui-la/ É o mais precioso tempo perdido em tentar contemplá-la./ Mas sou forte, sou viga, sou aço/ Assim sei viver, é como me acho/ Seguro, controlo, retenho, não vou./ É o que reconheço, é o que tenho, o que sou./ Subindo a escada que desce/ Desfiando o tecido que tece/ Vendo um bebê na criança que cresce/ Indo dormir quando o sol aparece./ Ai, que assim me quebro/ Ai, que assim me arrebento/ Ai, que assim continuo fingindo e pretendendo/ Ai, me ensina a ser flor./ Quero ser rio, ser fonte, correr/ Fazer sustentável em minha presença a leveza do ser/ Quero brincar, florescer, coração/ Quero meus pés em contato com o chão./ E se machucar, com um assopro sarar/ Sem ver que dá certo, confiar confiar/ E rir muito mais e pouquinho chorar/ E do lago, pro rio, do rio, pro mar./ Dissolver as duras paredes que construí com músculos, areia e cal/ E suavemente tornar maleável a dureza do metal/ Retirar das flechas-palavras o veneno letal/ Abrir mão do sempre certo, do sempre perfeito, do ideal./ Correr o risco de sentir/ Receber em meus braços, acolher, abrir/ E quem sabe assim com as armas no chão/ Poderei finalmente aceitar o perdão./ Poderei a quem devo pedir o perdão/ Poderei calmamente aceitar quem eu sou/ Quem eu fui, quem virá, e saber pra onde vou”. É isso.

P/2 – Temos um dez! (risos).

R – Igual no slam, né? Eu tenho um. Sei lá, essa aí é...

P/1 – Aí você foi pra França.

R – Fui pra França.

P/1 – Como é que foi chegar lá na França?

R – É isso, é você levar uma coisa que está dentro, porque são coisas tão... porque o que vai ser a inspiração pra escrever o poema? Eu nunca penso assim: “Ah, vou escrever uma poema sobre tal coisa”, a não ser quando é encomendado, mas geralmente eu falo assim: “Ai, eu estou morrendo, eu não sei como lidar com uma coisa”, ou eu vejo um negócio e isso é na urgência ali, né? E você encontra com um monte de gente ali que também faz isso, então são urgências poéticas que se encontram, é o mundo mágico da poesia, é um portal que você fica uma semana no meio de poeta, falando de poesia, falando poesia o dia inteiro, todo mundo é viciado. Então acorda de manhã, toma café: “Vamos ali no...”, é em Paris, né? Então: “Vamos ali no Pompidou falar poesia?” “Vamos!”.

P/1 – Você se correspondia como lá, você fala francês?

R – Falava em inglês. Inglês era a língua da maioria e quando não tem a gente vai... tinha um menino que era russo, que só falava russo, nem uma palavra de inglês, então a gente vai, com a poesia você se entende, né? Sei lá, a gente vai se entendendo.

P/2 – O campeonato é todo na própria língua, né?

R – É todo na própria língua, atrás tem um telão que tem em francês, inglês e uma pessoa vai operando, você chega lá, treina e tal. E o desdobramento de ter visto isso foi sempre uma vontade de fazer um campeonato internacional aqui no Brasil. E no ano passado a gente fez na Flupp, no Rio de Janeiro, dentro da Feira Literária das Periferias um campeonato com 16 poetas do mundo inteiro, assim, com legenda, tudo. Essas experiências são muito marcantes. Você vai, é sempre isso, eu sinto que a poesia, ela tem esse poder de multiplicar. Então eu fui individualmente representar o Brasil, isso volta pra cá com uma força, uma potência de abrir espaços. O Emerson também, ele foi lá, viu slam interescolar. Ele volta pra cá e está fazendo nos CEUs já. É um negócio muito aberto porque precisa só das pessoas e da voz, e todo mundo tem voz, todo mundo tem corpo, todo mundo tem ideia, todo mundo tem sentimento, todo mundo tem capacidade poética. Então é pra todos, então nunca falta gente pra ver, nunca falta gente pra falar. Aí voltei da França e foi crescendo a cena aqui, começamos a fazer campeonatos brasileiros, então no primeiro campeonato brasileiro tinha o slam da Guilhermina, que é o do Emerson, e o Zap (risos), tinha dois poetas. No segundo já tinha cinco. Nesse ano 11 com pessoas de fora do Brasil, virou Slam BR e a gente vai ter, sei lá, quase 20, no próximo ano. Minha perspectiva é ter campeonatos e cenas locais, então Slam Rio de Janeiro. E eu sempre, paralelamente ao slam, ao teatro hip hop, tem os meus trabalhos com spoken word em outras áreas, então na música, participo muito de disco. Participei do disco da Ellen Oléria agora, participei do disco do Drupê, participei do disco do Renan, do Inquérito. Então sempre estou fazendo colaborações. Eu tenho uma carreira de diretora, então eu dirigi uma mini-ópera rap, eu dirigi o show do Aláfia. Eu dirigi meu próprio espetáculo. Eu já coreografei coisa também na Companhia São Jorge, eu fiz coreografia. Eu escrevi um texto pra uma peça de umas meninas que estavam sendo orientadas pela Cibele Forjaz. Na Três de Fevereiro eu tinha uma função meio de roteirista, meio que de diretora. Eu fiz direção musical com Orfeu, que é o espetáculo nosso que a hip hoper brasileira, junto com Eugênio Lima e do Cid Hoper também. E dos espetáculos que a Cláudia dirige na EAD, que eu também dou aula.

P/1 – Na EAD?

R – Lá na EAD eu dei dentro desse projeto, pros alunos, preparação vocal, preparação de ator, trabalhando muito com ator em formação. Ah, tem uma parte ativista também, então eu estive na África agora no ano passado, estou indo de novo esse ano numa viagem de 20 dias com estudiosos e ativistas do mundo inteiro, dentre eles o Professor Achille Mbembe, que é uma pessoa bem importante, Françoise Vergés e a Angela Davis, que foi onde eu tive contato com a Angela Davis, com uma pantera negra legítima que eu falei: “Pô”, fiquei viajando 20 dias.

P/1 – Conta da viagem.

R – Essa da África era uma viagem de 20 dias viajando por lugares onde o Apartheid, onde tiveram focos de resistência. Ah, foi um sonho, foi uma loucura. Na África do Sul, num ônibus, que tinha gente interessantérrima do mundo inteiro, estudantes, ativistas, jornalistas e a Angela Davis. Eu não queria focar muito nela porque tem pessoas tão importantes quanto, mas ela tem 70 anos. E a Angela Davis no anos 1970 estava na lista do Most Wanted do FBI, ela era uma cabeça procurada. Porque ela matou alguém? Não, por causa das ideias dela. Então ela é muito importante, é uma pessoa procurada pelo FBI pela capacidade revolucionária, não é porque ela matou ninguém. Tinha um negócio de uma arma lá, mas eles queriam ela não por causa disso, queriam... E aí o professor no último dia lá, ela fazia falas, a gente convivia, almoçava com a Angela Davis assim (risos), assim, e no último dia o professor falou: “Olha, nós vamos fazer”, era a conferência dela no último dia, que tinha várias conferências em várias cidades, no meio da selva.

P/2 – Vocês davam as conferências?

R – A gente participava falando e umas pessoas, do que estavam viajando faziam as conferências. E em último foi a dela. Ela fez uma palestra brilhante porque ela é brilhante, uma oradora brilhante, e o professor falou: “Você prepararia uma homenagem pra ela?”, e eu já estava preparando e mandando pra ele sem. “Eu quero fazer uma poesia, tal”. E aí eu preparei uma fala em inglês e fiz a poesia: Diáspora.

P/2 – Quer mandar?

R – Pode ser? Eu termino. E aí no meu discurso eu falei... Imagina gente, imagina a minha cara, com a Angela Davis em pé na minha frente, eu num púlpito, num lugar cheio de gente falando, sendo oradora da turma pra Angela Davis. Foi uma emoção. Eu falei assim: “Olhando pra senhora agora, Miss Angela eu começo a pensar que as nossas ideias têm que voltar a ser perigosas, ter essa inspiração que esses caras trazem. A gente não ser café com leite, como ela. As nossas ideias têm que voltar a ser perigosas”. E tirei o sapato e fiz o Diáspora. Eu aprendi coisas com ela, o que você aprende com esses caras, fora o que eles têm pra falar é coisas do tipo, o seguinte, eu entendi o que é liderança numa coisa bem simples. A gente dormiu numa selva, num lugar incrível, que passa impala do seu lado, passa, sei lá, uns animais selvagens do seu lado. E tinha que acordar bem cedo no outro dia pra por a mala no ônibus. A gente já acordava cedo, às seis da manhã. Então quem ia ser o voluntário tinha que acordar às cinco pra por as malas no ônibus. “Vocês deixem lá hoje a mala, deixem só os pertences, tal. Quem que pode ser voluntário?”. Falei: “Eu não vou nem a pau, pelo amor de Deus, não vou acordar cedo”. Eu estava muito cansada já. Aí, beleza. No outro dia no ônibus a gente viajando. “Então eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos voluntários hoje de manhã, por favor levantem suas mãos”. Quem levanta a mão? Angela Davis.

P/2 – Nossa!

R – “Por favor, levanta a mão, por favor, as pessoas que ajudaram hoje de manhã a por a mala?” Ela bem assim. Então você fala assim: “Mais do que qualquer coisa que ela possa falar, a atitude de um líder. Você quer ser líder, você não fica mandando os outros, você é o primeiro que faz”. Uma senhora de 70 anos acordou uma hora mais cedo do que todo mundo e ajudou porque ela pode, ela faz ioga, ela tem um corpo saudável e ela foi lá e pôs a mala. Então conviver com pessoas dessas, e eu tenho tido sorte de encontrar grandes pessoas como essa, é nisso que se aprende, é nessa convivência, é nessa pequena coisa, você fala: “Ah, é por isso que ela é o que é”. Então não vem com: “Ah”, porque se ela tem o lugar dela, isso eu aprendi. E o que era mesmo?

P/1 – Você ia mandar, você falou.

R – Ah, e é um poema que falava dela, que tem uma hora que fala “Angela Davis”, era a primeira pessoa saudada no Diáspora. Quando eu escrevi esse poema, em 2003, 2004, eu nem imaginava que eu iria conhecer a Angela Davis na minha vida. Nunca. E eu falei isso lá na hora, eu falei: “Eu vou falar em português, o poema fala isso, isso e isso”. E essa parte do meio foi o Eugênio Lima que escreveu, que a gente tinha uma banda que chamava Diáspora. Ah, então, eu trabalho com música também, então já tive algumas bandas.

P/1 – Vamos falar depois.

R – Então: “Abrem-se as portas/E a Diáspora se levanta/ Espanta/ A dor, o medo, a dúvida/ Desconfianças/ Inseguranças/ Complexos de inferioridade/ Inconsciência/ Esquecimento/ Não dá mais pra disfarçar/ A hora é agora/ Chegou o momento/ Identidade/ Qual é a sua?/ Quem é você?/ Seus pais?/ E os pais de seus pais?/Qual a origem da sua cultura?/ De onde vieram seus ancestrais?/ Pois respeitar quem veio antes/ É ensinar quem vem depois/ Ativar a história/ Ativar a memória/ Saber quem é quem/ Dar nome aos bois:/ (imita tambor)/ Angela Davis, Luiza Mahin, Patrick Lumumba, Amílcar Cabral, Solano Trindade, Mestre Irineu, Malcolm X e James Brown,/ Steve Biko, João Cândido, Bob Marley, Huey P. Newton, Martin Luther King, pastor na vida e na morte,/ guerreiro da marcha, da libertação/ e de todos os mártires da paz perseguida./ Abolicionistas, guerrilheiros, lutadores, guerreiros, quilombolas/ E todos os que lutaram e deram a vida pra que pudéssemos estar aqui agora/ Neste momento, entramos em cena, pedimos a todos a participar/ E no passado nos foi concedida a permissão para começar/ Planto os meus santos/ Abro o meu canto/ Me visto de fé, de amor e de paz/ Vejo uma estrela se aproximando/ Toda a grandeza dos orixás/ O brilho da Lua, do Ferro e do Fogo/ Da Terra, da Lama, do Vento e do Mar/ Peço licença e vou chegando/ Respeito e humildade/ Eu quero é cantar./” E aí eu fazia esse, um taiê, tauá, na África aqui. Na África, em Cape Town eu estava. Com a Angela Davis. Mas também já fiz em Berlim quando a Três de Fevereiro fez esse espetáculo lá. Também já fiz aqui no CEU, também já fiz aqui pra gravar pro filme e sempre. Ah, eu agradeço assim, porque é ser porta-voz, cada um que conte sua história. A gente fala muito isso no Bartolomeu, auto-representação, o ator se auto-representa. Então ator canta rap? Não, ele tem a característica do rapper e do ator épico que é: “Eu não preciso que ninguém conte minha história, eu conto a minha própria história, eu sou capaz de olhar pro passado, refletir sobre o presente e no mínimo trilhar uma trilha para onde eu estou indo”. Não é que a gente sabe, mas a gente no mínimo está tentando descobrir. Não deixa ninguém dizer pra você o que você é, o que você não é, pra onde você tem que ir. O Brecht falava, né? O que não sabes por si próprio não sabes. Então estuda, tu leia, trabalhador pegue no livro. E é o que o rapper pega: (canta) “Meu nome é Thaíde. Meu corpo é fechado e não aceita revide”.

P/2 – Quer aproveitar e falar do seu livro?

P/1 – Eu ia falar do livro e depois eu queria três coisas, na verdade, só pra gente... pra você falar do seu livro e depois você falar um pouco das bandas e eu queria saber do seu pai depois.

P/2 – E tem o filme também.

P/1 – E o filme (risos). Do seu livro.

R – Bom, e aí, ainda nessa esteira de contar a própria história, de se auto-representar, eu estou num grupo que tem 15 anos de história, né? Tem uma pesquisa pioneira, eu não estou me gabando, mas é uma pesquisa pioneira que não tem no Brasil. Existe hip hop theater no mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos começou no ano 2000, o Hip Hop Theater Festival, exatamente quando a gente começou aqui. Sem saber. O Eugênio viaja e depois fala: “Meu, tem um negócio assim lá”. Na Inglaterra tem o Shakespeare Hip Hop Company, que eles transformam Shakespeare em rap. Mas não tem uma companhia que tem essa metodologia, que não têm nomes, que não tem uma metodologia mesmo, né? E aí eu falei: “Bom, vamos contar a nossa própria história. Não vou esperar um pesquisador vim contar a minha própria história, eu vou contar minha própria história”. E aí eu falei: “Putz”. Eu li um cara que chama Paul Zumthor, um livro que chama Performance, Recepção e Leitura. Eu estava longe da academia fazia dez anos, eu falei: “Puta, voltar a fazer mestrado, pesquisa? Pelo amor de Deus”. Eu li esse livro e falei: “Caramba, esse cara está falando tudo o que eu acredito nesse livro! É possível falar, eu quero!”, aí me instigou, eu voltei a fazer na PUC, na Comunicação e Semiótica, com a professora Jerusa Pires Ferreira. Eu fui atrás dela porque ela era tradutora, não fui atrás de curso, fui atrás dela. Se ela tivesse um curso de Direito eu ia fazer meu mestrado em Direito, entendeu? E aí foi um mundo novo, eu estudei, eu fiquei seis meses com ela e depois mais dois anos e pouco escrevendo, juntando as coisas. Então meu livro, a primeira parte, porque pra começar a falar em teatro e hip hop você tem que falar o que você está falando quando você fala em hip hop. Porque se eu falo teatro as pessoas sabem o que é teatro. Hip hop é um terreno nebuloso porque é muito cedo, todo mundo confunde rap com hip hop, DJ, o que é. O hip hop é uma cultura, chama-se Cultura Hip Hop, não um estilo de se vestir, um negócio bem maior, que tem a sua origem. Eu fui lá nas origens, eu coleciono livros de grafite, de hip hop, eu tenho uma estante cheia. Os livros abertos, tal. Uma pesquisa científica, séria, assim. Esse livro, ele tem a característica de ter uma pesquisa científica rigorosa. Não quer dizer que o outro seja o melhor, ou pior ou que a coisa oral sobre o hip hop seja melhor ou pior, quer dizer que é mais uma fonte e ela tem tudo, não tem nada que não tenha de onde eu tirei, de que data que é. E aí depois do hip hop tem o Encontro com Bartolomeu, como começou, tudo, aquela ideia da Cláudia de querer uma pulsação urbana e como a gente foi desenvolvendo. E chega nos slams, que é um desdobramento, também, não do hip hop, mas pra mim foi um desdobramento da poesia falada, que a Cláudia sempre escreveu em rima. O teatro que o Bartolomeu fazia já era spoken word, já era poesia falada. Então foi um desdobramento até a criação do ZAP e dos slam. Então está tudo condensado ali em três capítulos com essa passagem pelo Três de Fevereiro.

P/1 – Como é o nome?

R – Teatro Hip Hop, a performance poética do ator-MC. É o subtítulo. Ele ia chamar Performance Poética do Ator-MC, mas pô, isso é nome de tese, né? Então é Teatro Hip Hop, a performance poética do ator-MC. E eu conduzindo a performance poética é o ator-MC contando sobre hip hop, é o ator-MC contando sobre teatro, hip hop; ator-mc contando sobre... e esse universo todo.

P/1 – E as bandas?

R – O Núcleo Bartolomeu é um teatro que não tem uma peça nossa que não tem música. Os textos são transformados em música. Ele é musical porque não tem como você fazer teatro hip hop sem música, sem DJ, sem ter um microfone, sem ter um MC. Sem microfone até dá, mas sem ter, a linguagem que é o hip hop, que é também musical. E o teatro épico também é super musical, as coisas do Brecht, tudo, a música é um recurso do distanciamento épico. Então a música sempre teve na minha vida, meu pai tocava violão, meu pai tinha banda nos anos 70. Meu pai sempre foi muito da música, muito de tocar violão em casa. Essa minha irmã que faleceu era cantora. O meu irmão hoje em dia é músico. Então a música sempre esteve muito, permeando. Quando começou o Três de Fevereiro, eu sempre canto, eu estou sempre com o microfone na mão cantando nas peças do Bartolomeu, todas, faz uma hip hópera, é uma ópera em hip hop. E eu tive uma banda, primeiro eu comecei a fazer uns trabalhos musicais com o Eugênio, com Daniel Lima, uns shows, era chamado pra cantar aqui e lá, mas a primeira banda que eu tive, que era a banda chamava Iemanjaive, que era eu, a Mariana Lima e o Eugênio, que durou uma apresentação (risos).

P/1 – Iemanjava?

R – Iemanjaive. Não, duas apresentações, a gente fez uma no teatro e uma no Mercado Mundo Mix quando tinha. Aí depois a banda que eu tive que durou mais tempo foi o Diáspora, que chamava, que tem esse poema que eu falei agora que chama Diáspora, ele abria a apresentação, eu escrevi pra banda. E depois foi pro Três de Fevereiro. E a gente fez um monte de apresentação. Era eu, o João Nascimento, meu ex-marido, Daniel Oliva e o Cássio, no baixo. E o Eugênio DJ. E era uma coisa meio afro macumba com hip hop, com... era uma mistura assim, e já spoken word. Sempre que eu faço nunca é um negócio de música só, sempre tem poesia falada no meio. E aí agora eu fiz um show meu, que chama Slam Blues. Apresentei uma vez só que o teatro é um marido muito ciumento (risos), o teatro não dá tempo muito de se dedicar, por ele eu faço muita coisa. E a música é uma carreira que você tem que se dedicar, então, enfim, enfim, eu fiz uma participação ali, ali, canto aqui, com o Três de Fevereiro também, eu era meio a band leader, fiz, e agora eu vou fazer de novo, estou recuperando um negócio que é o Slam Blues, dois violões e poesia falada com blues, vamos ver o que vai virar. Mas todo mundo fala: “Roberta, você não vai gravar um disco?”, eu não tenho vontade. Mas eu tenho muita aflição de gravar. Por exemplo, pra vir aqui tinha coisa que eu estava meio assim no compromisso, mas tem um negócio: “Puta, gravar um depoimento, mas vai ficar pra sempre com esse cabelo loiro e com essa cara que eu estou? E com essa voz que eu estou cansada?”, mas eu sou da performance ao vivo, do teatro, que você pode construir. Coisa que você grava, é muito louco. Eu faço um programa infantil também que chama Igarapé Mágico, eu faço uma sereia, o programa é um programa de bonecos. E algumas coisas gravadas. Só que gravar eu acho, você congelar essa memória assim, que você não tem mais o poder sobre ela, pra onde ela vai, quem vai ver, você não tem... eu sou muito perfeccionista, assim, num nível ridículo. Você não tem como consertar se você falou alguma coisa errada, o poema eu falei aquilo, você não tem como se arrepender, você não domínio também. É uma coisa de personalidade, de querer... quando eu faço a cena no teatro eu estou vendo quem está, eu posso consertar no outro dia. Gravou, por exemplo, gravou um disco, se você achar que a sua voz não está muito boa, acabou, não tem como consertar! (risos)

P/1 – Mas esse é um sonho seu, gravar um disco?

R – Isso daí é uma vontade. É, é uma vontade.

P/1 – Quais são seus sonhos.

R – A paz mundial (risos). Estou brincando. Também, mas é. Mas é, é sim, que a gente consiga viver numa sociedade um pouco menos, que está foda de viver assim. O Brasil está num momento muito foda, mas num momento muito bom também, está com a faca e o queijo pra dar uma virada, então eu sonho em estar nessa, em ser o agente dessa virada e com arte, né? Eu sonho em conhecer os caras que eu admiro. Por exemplo, Spike Lee, fazer um filme com o Spike Lee. O "Faça a coisa certa" é um dos meus top três. Eu ia falar top cinco, mas é top três, se não for o primeiro filme, eu acho uma obra prima, eu acho o Spike Lee um gênio. Então, sabe, fazer um filme com o Spike Lee. Sei lá, gravar a música com um cara, sei lá, Björk ou Saul Williams, os caras daqui também. O Brown, né? O Brown é um negócio que... porque tem música dos grandes que eu já conheci, o Thaíde, o Gog mesmo, o Gaspar que é um cara. Mas assim, tem os meus MCs preferidos, o Gaspar é um dos meus MCs preferidos, do Z'África Brasil. Mas tem uma outra categoria que é o Racionais (risos), que eu nem coloco, pra mim é outro negócio assim. Então sei lá, que o Brown um dia veja uma peça. Por exemplo, o Acordei que Sonhava foi inspirada muito na figura dele pra fazer o personagem. Conhecer os grandes antes que eles morram, sabe? Então Angela Davis, eu tenho realizado alguns sonhos. Não era exatamente ela, mas conhecer. Quando morre um cara desses eu falei: “Meu Deus”, quando morreu o Gil Scott-Heron, ou o Chico Science, né? Morre essas pessoas eu falo: “Ai e eu nem conheci, e eu não troquei uma ideia com esse cara”, sabe assim? Não tive a oportunidade de ver mais ao vivo, de aprender mais. Nossa! Então acho que tem isso. E de viajar assim, conseguir ir com a Arte. Meu sonho sempre passou pela minha voz, pela minha arte, seja encontrar esses caras e poder fazer um som com esses caras, brasileiros também, sabe? Sei lá, trocar uma ideia com o Caetano, assim, que é um cara que pode falar o que quiser, mas eu admiro pra caramba a obra dele. Os cineastas. Algumas eu já tenho contato. O Antunes Filho, por exemplo, é uma pessoa que foi ver uma peça, tal, e meio que adotou, é o cara que vai ver todas as peças que eu faço e fala: “Vai lá trocar uma ideia no escritório depois”, ter acesso a isso. Porque essas pessoas ensinam no jeito de andar. E os grandes são grandes, por isso que não é... não é todo mundo igual. Tem uns que são os grandes e eles têm o motivo pra ser os grandes (risos). E esses caras aí, é um sonho meu ter oportunidade de conviver com eles, aprender com eles.

P/1 – Eu queria retomar essa história do seu pai, dá tempo?

R – Sim.

P/1 – Dele ter viajado o mundo, quando começou isso.

R – Meu pai é o mais velho brasileiro a dar a volta ao mundo solitário em veleiro. Outras pessoas já deram volta, mas não eram tão velhas ou não eram sozinhas. E é um sonho dele. Eu falo assim: “Pai, escreve esse livro logo”. Ele está escrevendo.

P/1 – Quando ele começou?

R – Ele começou desde que era criança, na beira do São Francisco. Ele vai contar isso no livro, ele via a barca sergipana, que é um barquinho que tem uma vela branca e falava: “Um dia eu vou andar num barquinho desses”. Então é uma história de superação, uma pessoa ter um foco. E aí ele vai, ele perde uma filha no meio, minha irmã tinha 16 anos. E ele vai, ele mesmo teve um câncer e superou, tal. Perdeu um monte de coisa e ganhou de novo. E perdeu de novo e ganhou de novo. Vai, vai, vai indo e chega nesse... ele ficou três anos construindo o barco, peça por peça, indo buscar, indo ver. É um barco bem parrudo. E uma hora ele vai pro mar. Demorou um ano e quatro meses pra ele dar a volta completa sozinho. E eu falei: “Pai, mas por que você vai fazer essa viagem sozinho?”, ele falou: “Ah, porque eu quero me encontrar, eu quero me conhecer e me encontrar”. Eu falo: “Oxeee” (risos). Haja, né?

P/2 – Se encontrou, ele?

R – Eu acho que se encontrou. Acho que está se procurando ainda porque...

P/1 – Mas ele conta alguma?

R – Ah conta, conta. Meu pai fez perna de, sei lá, 30 dias. Perna é de um lugar pro outro, do lugar que tem terra para um outro lugar que tem terra. Trinta dias no mar sem ver terra, por exemplo. Você olha pra todos os lados e ele fala que parece que você está num negócio redondo, assim, porque você não tem quina, né? Então seu cérebro fica redondo, você perde a referência, se não for pelos equipamentos de navegação você perde a referência. E que ele conversava com os bichos, que você começa a conversar com a natureza, conversar mesmo com bicho, assim, para um pássaro lá e você começa a conversar com você mesmo. Ele pegou uma tempestade que ele teve que entregar o leme, entendeu, ele ficou lá lutando. Eu não vou contar pra não estragar o livro e pra ele poder vir contar aqui também, ele mesmo.

P/1 – Vamos trazer.

R – Ah, muitas histórias. Ele foi nuns lugares... Taiti, aqueles lugares que tem os maoris, aqueles lugares do mundo que você vai de barco só, entendeu? Então é uma experiência... Dobrou o Cabo da Boa Esperança, que é o Cabo da Nova Esperança, faz a rota dos grandes navegadores. Ah, ele conta várias histórias, você está no mar sozinho à noite, vocês já estiveram? Pra mim é tenebroso porque você começa a ver criaturas, você começa a ver a natureza depois de 30 dias sozinho no mar, velejando.

P/1 – Sozinho?

R – Sozinho. Pra mim e pro meu irmão fica um... a gente não tem desculpa pra não fazer nada, não tem desculpa, por exemplo: “Ah, eu não consigo”. É um exemplo que você tem que você olha e como é que você vai fazer, “eu não consigo”? Com 37 anos de idade, que é o que eu tenho, com tudo, aí. E eu fico falando: “Pai, escreve, que você pode motivar muita gente, porque isso é aos 64, nunca é tarde pra você fazer o que você sonha, tal. Isso aí pode motivar muitas pessoas, muitos brasileiros como você a persistirem, a ir no seu sonho”. Era um sonho e realizou. Todas as histórias de sonhos que se realizam são muito importantes de serem contadas, porque elas influenciam outras pessoas.

P/1 – Roberta, o que você achou da experiência de contar a sua história de vida pro Museu da Pessoa?

R – Nossa! Eu achei legal. Eu dou muita entrevista, estou acostumada, mas você querer saber não da ponta, do que eu estou fazendo só, porque aqui do filme que eu estou fazendo, ou do livro, mas de coisas tão, de um pormenor, sua casa, tal, você tem que buscar na memória coisas que talvez, às vezes nem sabe, não lembra. Interessar pela pessoa mesmo com todas, eu acho interessante assim. Não o que ela faz hoje, o que ela desdobrou, o que ela contribuiu pra sociedade, considerar isso uma contribuição para a sociedade, né, contar o seu mínimo, de como era sua casa, como era seu... quem dera todas as pessoas, porque as pessoas estão muito sem se sentir ouvidas, sem se sentir... as pessoas estão muito, estiveram muito, acho que está abrindo agora, sem voz. E sem escutar, sem lugar pra falar e serem escutadas. Então eu agradeço a oportunidade, o interesse real na história, o interesse real pela pessoa, e não pelo que pode frutificar para um programa ali. Porque entrevistador, às vezes, assim, o que pode ser de interessante, tudo aqui é interessante.

P/2 – Última coisa assim: imagina que hoje é a final do slam na França. Qual poema você mandaria?

R – Se fosse a final eu mandaria o Fifty cent, mas é um poema que eu não faço mais.

P/2 – Ah, é?

R – Não faço mais porque... mas lá eu dancei porque eu coloquei ele por último e saí meio... mas eu mandaria o Fifty cent porque slam é um negócio muito louco, porque às vezes não é o melhor ou o mais, mas é o mais forte ali na polêmica e tal.

P/2 – Mas já que você não manda mais e é um negócio de Memória, você podia deixar na nossa Memória?

R – Como é?

P/2 – Como você não manda mais e isso é um projeto de memória, aí manda pra memória. Não?

R – Principalmente porque é um projeto de memória. Porque ele sem contexto, se é um poema sem contexto, se eu não estou ao vivo ali, ele é outra coisa (risos).

P/2 – Quer mandar um só pra finalizar mesmo?

R – Peraí, vou fazer um curtinho. (silêncio) Pode ser um curto, um curtinho?

P/1 – Pode.

R – Tem uma onda agora que chama: Piriguismo Poético (risos), que são só poemas de... Ni-Brisant, a Luíza Romão e o Victor Rodrigues, que eles ficam fazendo poemas amorosos, picantes. Aí eu fiz um que vai bem quando eu vou no Menor Slam do Mundo que é de poemas curtos e diz assim: “Andas pelas madrugadas faminto/ porque ainda não sabes/ que estou dando sopa” (risos).

P/1 – Maravilhoso. Muito bom.