P - Bom, Inês, primeiro obrigado pela sua presença aqui.

R - Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir para um projeto de vocês.

P - A gente começa nossas entrevistas sempre com as seguintes perguntas: seu nome completo, o local e a data de seu nascimento.

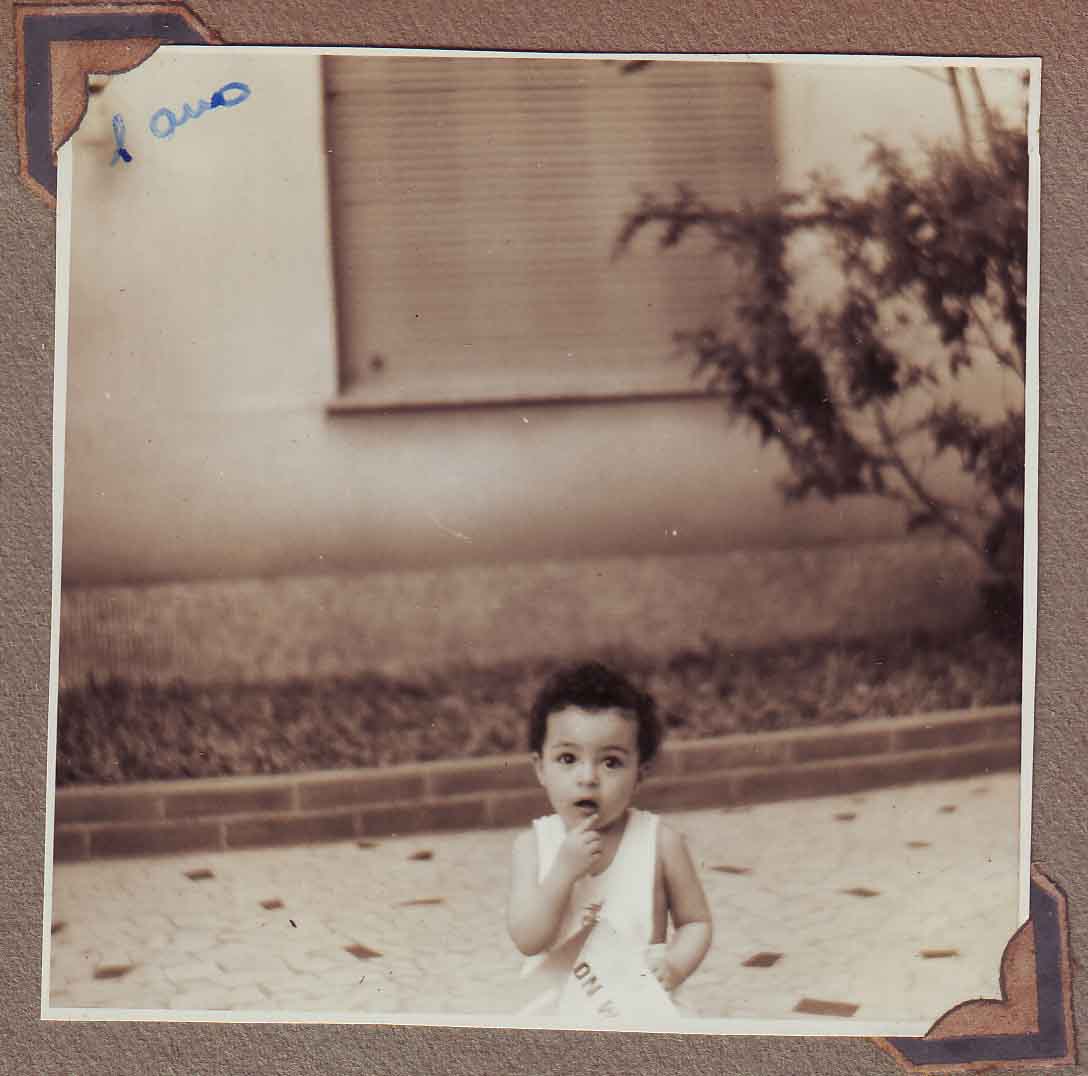

R - Inês Fernandes Correa, eu nasci em São Paulo em 11 de dezembro de 1962.

P - Inês, qual é o nome de seus pais?

R - Ailton Marques Correa e Deci Fernandes Correa.

P - E seus avós, você se lembra os nomes deles, paterno e materno?

R - Materno ou paterno? Então vamos lá: os maternos primeiro, Frederico Fernandes e Luisa Fernandes. E, do lado do meu pai, Antonio Marques Correa e Inês Marques Correa.

P - Os seus avós, qual a procedência de seus avós?

R - Do lado da minha mãe, o meu avô é português, a família Fernandes, e a família da minha avó seria da atual Eslovênia, fronteira antiga da Iugoslávia, e eles são da Eslovênia, vieram com o passaporte austríaco, mas nunca pisaram na Áustria.

P - Como é que foi essa história da vida de seus avós maternos?

R - Eu não sei se isso é comprovado, mas a minha bisavó, a Dona Francisca veio fugida de uma das guerras naquela região, a Sérvia é uma região instável até hoje, a guerra dos Bálcãs tem o quê? Nem dez anos. Ela veio assim perdida, ela e uma prima, vieram praticamente com a roupa do corpo, e o que eu acho mais bonito, com uma toalha de linho branca, a minha mãe se lembra, eu não lembro dessa toalha, era a única coisa que eu tinha do passado dela, uma toalha de mesa de linho branca. E elas vieram perdidas nessa confusão, sem falar idiomas... Essa minha bisavó, até onde eu sei, era uma pessoa relativamente culta para a época, porque além do sérvio ela falava italiano e alemão, então para uma mulher no começo do século passado, ela falava e escrevia, porque ela escrevia cartas para quem pedia, ela escrevia em italiano. Eu não a conheci, porque é minha bisavó... O meu bisavô ele...

Continuar leituraP - Bom, Inês, primeiro obrigado pela sua presença aqui.

R - Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir para um projeto de vocês.

P - A gente começa nossas entrevistas sempre com as seguintes perguntas: seu nome completo, o local e a data de seu nascimento.

R - Inês Fernandes Correa, eu nasci em São Paulo em 11 de dezembro de 1962.

P - Inês, qual é o nome de seus pais?

R - Ailton Marques Correa e Deci Fernandes Correa.

P - E seus avós, você se lembra os nomes deles, paterno e materno?

R - Materno ou paterno? Então vamos lá: os maternos primeiro, Frederico Fernandes e Luisa Fernandes. E, do lado do meu pai, Antonio Marques Correa e Inês Marques Correa.

P - Os seus avós, qual a procedência de seus avós?

R - Do lado da minha mãe, o meu avô é português, a família Fernandes, e a família da minha avó seria da atual Eslovênia, fronteira antiga da Iugoslávia, e eles são da Eslovênia, vieram com o passaporte austríaco, mas nunca pisaram na Áustria.

P - Como é que foi essa história da vida de seus avós maternos?

R - Eu não sei se isso é comprovado, mas a minha bisavó, a Dona Francisca veio fugida de uma das guerras naquela região, a Sérvia é uma região instável até hoje, a guerra dos Bálcãs tem o quê? Nem dez anos. Ela veio assim perdida, ela e uma prima, vieram praticamente com a roupa do corpo, e o que eu acho mais bonito, com uma toalha de linho branca, a minha mãe se lembra, eu não lembro dessa toalha, era a única coisa que eu tinha do passado dela, uma toalha de mesa de linho branca. E elas vieram perdidas nessa confusão, sem falar idiomas... Essa minha bisavó, até onde eu sei, era uma pessoa relativamente culta para a época, porque além do sérvio ela falava italiano e alemão, então para uma mulher no começo do século passado, ela falava e escrevia, porque ela escrevia cartas para quem pedia, ela escrevia em italiano. Eu não a conheci, porque é minha bisavó... O meu bisavô ele era do Friúli que é da última região, fronteira da Áustria com a Itália, seu Andréa... Esse já era mais malandro, mais aventureiro, ele foi e voltou, foi pra Argentina... Eles tinham uma diferença de idade de 20 anos mais ou menos, e se casaram no interior de São Paulo, aí tiveram 11 filhos e a minha avó é a mais velha, a Dona Luisa.

P - Então sua avó já nasceu no Brasil?

R - Já, já nasceu no Brasil, em Araraquara, interior de São Paulo, é a mais velha de 11.

P - E os avós paternos?

R - Do lado do meu pai, nós somos de Pernambuco. Tem uma história na família que eu ainda vou checar, porque eu sou a neta mais velha, então o nome Inês já está na família há quatro gerações: essa minha avó, uma tia que morreu, que era Inês, eu sou Inês e a filha mais velha do meu primo também é Inês. Então é uma coisa de gerações. Essa Inês, reza a lenda, que ela era tataraneta de, aí eu não sei, de D. Pedro I. Ela tinha ido para a corte e tiveram um affair, e desse aferi nasceu o nosso querido capitão Alcântara, que era um usineiro meio bonzinho lá de Pernambuco, matou três, quatro, mas coisa pouca. Mas reza a família essa história. Não sei se é verdadeira, eu ouvi desde criança, mas não tenho confirmação. Minha tia garantia, jurava de pé junto que era verdade. Eu não sei gente, estou contando o peixe conforme eu comprei... Então, pelo lado do meu pai, que são os Correas, nós somos lá de cima, lá de Pernambuco.

P - Você conhece a história de como seus pais se conheceram?

R - Conheço. A minha mãe morava em Araraquara, no interior de São Paulo e ela fazia faculdade de Farmácia na atual UNESP, que na época era só os cursos de Farmácia e Odontologia. E tinha um congresso de Odontologia no prédio da faculdade. Meu pai era gerente de vendas de produtos odontológicos, e ele foi para esse congresso montar um stand e os dois, pá daqui, pá de lá, se conheceram nesse congresso.

P - Em Araraquara?

R - Em Araraquara.

P - Demorou muito para se casarem?

R - Não. Mais ou menos três anos entre, estou pondo datas mais ou menos entre três, quatro anos... Não, não demorou tanto tempo.

P - Mas isso tudo lá em Araraquara?

R - Eles se conheceram em Araraquara, aí a minha mãe tinha prestado concurso, a minha mãe era professora e tinha prestado concurso e ingressou aqui em São Paulo. Então ela veio pra São Paulo e o meu pai morava em São Paulo nessa época. Aí foi coisa mais rápida, namoraram, noivaram, casaram tudo direitinho. Naquele tempo namoravam, noivavam e casavam.

P - Você é filha única?

R - Sou filha única.

P - Conta um pouquinho pra gente Inês, por favor, das suas lembranças da sua casa na infância?

R - Nós morávamos no único prédio que ficou na Liberdade, o endereço é Rua Jaceguai, 87. O prédio existe até hoje, fizeram uma coisa horrorosa. Mas o prédio é muito bonitinho, é tudo de pastilhinha, bem anos 60. Nós morávamos lá e hoje eu não sei como está, mas era um prédio bem familiar e eu era a única criança do prédio. Aliás, depois morou (essa é uma história legal também), uma família, na Liberdade, de japoneses. Só que essa família tinha chegado havia pouco tempo do Japão, então eles eram muito tradicionais, o pai não falava português. A mãe, mal e mal, aquele português. Mas ela, isso que eu achava importante, ela fazia questão que os filhos brincassem com brasileiros, ela achava importante que os filhos dela convivessem com famílias brasileiras. O pai não, o pai era totalmente contra, e ela não. Tanto que eu tinha aquele hashi, ela tentava passar, eu me lembro, tem uma história que é muito legal, que eu fui entender isso anos depois... Eram as duas crianças, a Herta e o John. A Herta – não sei como japonês com o nome de Herta, mas eu juro que é verdade – e o John – John até que é mais fácil. Eu, na época, deveria ter uns quatro anos, a Herta deveria ter uns sete e o John tinha cinco, era mais ou menos essa faixa etária. A Herta já estava na escola, na época, e eu lembro até hoje que ela tinha um caderno grande, um caderno mais ou menos do tamanho A4, de papel de seda, era um papel de arroz, que vinha do Japão, que tinha os quadrados para você aprender a caligrafia. E ela queria, ela forçava para a gente aprender. Só que eu não tinha coordenação motora com quatro, muito menos o John. Então a gente só rasgava o caderno e ela ficava brava. Anos depois eu fui estudar japonês e me lembrava muito que era uma coisa que ela insistia muito pra gente aprender a escrever em japonês. Eu falei: “gente, como é que eu ia aprender?”, não sabia nem escrever, não sabia nem pegar no lápis... Naquele tempo a criança era muito bobinha. Aí eu fui entender, eu tinha uma professora de japonês que falou que isso era uma orientação que ficou do esforço de guerra japonês, que cada criança passasse para o vizinho ou para a criança ao lado. Era quase uma norma nas escolas japonesas. Então, por isso que ela fazia tanta questão. E eu não entendia, eu falava “Mas por que eu vou estudar, ai que coisa mais chata”. Anos depois eu descobri que era uma norma das escolas japonesas, vinda do esforço de guerra, pós-guerra do Japão, que era que cada um passasse o máximo de conhecimento para quem estava ao redor. Por isso que ela insistia tanto. E a gente só estragava o caderno dela, coitada.

P - Inês, como que era brincar no apartamento da Liberdade na época de 60?

R - Era uma delicia gente, porque o prédio tinha até uma área... Como nós éramos três crianças, dava e sobrava. A gente tinha lugar para esconder, e todo mundo deixava, sabe? Tinha a vizinha de cima que vinha dar bolachinha, o zelador vinha trazer bolo, todo mundo ficava mais ou menos paparicando a gente. Só eram três crianças para um prédio inteiro, então imagina. E eu pegava o meu velocípede e ia bravamente andar na praça da Liberdade. Onde é a estação da Liberdade [metrô] hoje, era uma praça. Foi reformada, mas era uma praça que a gente brincava, a gente ia de velocípede andar, tinha árvore... O Largo da Pólvora, que existe até hoje, não era todo cercado, eram áreas verdes que você podia andar de bicicleta. Eu ia andar de velocípede, feliz e contente. Era muito divertido.

P - E os seus pais no meio dessa história toda. Como é que você se relacionava com eles. Como era o dia a dia com os pais?

R - Bom, o meu pai viajava muito porque, como eu contei, ele era gerente de vendas. O cargo não era bem gerente de vendas, naquela época todo mundo era vendedor, não tinha essa divisão, mas ele seria uma espécie de gerente regional, ele viajava muito entre Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Ele coordenava essa região sudeste. Então ele era uma pessoa que ia e voltava, mas ele estava sempre presente, a gente saía muito. Meu pai gostava muito de festas, então a gente ia pra casa dos meus tios, que são do lado da minha mãe. Tinha uns amigos deles, isso também acho legal registrar, que moravam, moram até hoje, aliás, no Mandaqui. Para quem não conhece São Paulo, o Mandaqui, naquele tempo, você tinha que praticamente explorar a civilização... Tanto é que eu falava que queria ir embora pra São Paulo, não queria ficar mais lá, porque era interior, tinha mato, você estava no interior, tinha chácara, tinha mamona pra gente fazer guerra, tinha pé de pitanga em terreno baldio... Aqui no Mandaqui, aqui perto da Caetano Alves, na Avenida Santa Inês. A gente ia muito na casa desses amigos do meu pai, íamos assim, sextas à noite, já levando roupa para dormir. A gente ficava lá até domingo, até fazia churrasco, fazia não sei o quê. O meu pai, eles iam pescar muito, o meu pai sempre gostou de pescar. Naquele tempo na Guarapiranga se comia peixe. Eu juro que é verdade, eu comi e não morri. Hoje eu já não recomendo. O meu pai ia pescar sempre, vinha com uma tilapiazinha, uma delicia, não era poluído, era bom, era gostoso, era saudável. Ele vivia indo pescar. Ou faziam um churrasco, ou faziam pizza... cada hora faziam uma coisa. Então, nos fins de semana, a gente passeava muito. Íamos pro zoológico, às vezes íamos pro interior, pra casa da minha avó, mãe da minha mãe, que naquele tempo era viva, a gente viajava muito.

P - Como que eram essas viagens para Araraquara?

R - Era uma delicia. Isso é também bom contar, que naquele tempo se viajava de trem, e o meu pai não admitia que se viajasse no mínimo, de primeira classe, de segunda ele não admitia. Filha dele não ia. Não sei se era tão caro ou barato, mas a gente só ia de trem, acho que até existia ônibus, mas o meu pai ia de trem, porque era muito confortável. O da Paulista, eu lembro até hoje que a gente ia comer – pra quem não sabe, o trem antigamente era civilizado, o condutor acompanhava... Era uma coisa assim, você era acompanhado ao local, ele carregava mala... Principalmente o da Paulista. Em São Paulo, a Paulista e a Araraquarense eram as empresas, as linhas de trem que existiam no interior de São Paulo. Para registrar, quando a gente ia pela Paulista, ia de Puma. Puma era uma cadeira para cada pessoa. E uma janela. Então você ia quase dormia naquele trem, tinha água gelada, tinha bala, era uma delicia. Aí parava nas estações, o povo oferecia às vezes, bala, doce, era uma uma delicia, pena que não exista mais.

P - E Araraquara?

R - Araraquara era uma cidade muito tranquila, muito gostosa. Nós íamos pra Araraquara, cidade. Às vezes tinha conhecidos da minha mãe, que tinham sítio. Então a gente ia pro sítio de um, sítio de outro. O bom de Araraquara é que era tudo mais barato que São Paulo, eu achava ótimo, porque aí a minha mãe dava dinheiro, a mesada rendia o dobro, eu era do tempo que se pagava mesada pra criança, todo sábado eu ganhava. Eu não vou lembrar quanto, eu ganhava quando eu era criança, cinco cruzeiros, talvez. Eu lembro que com cinco cruzeiros eu ia e voltava de ônibus, comprava um cachorro quente, um suco e um picolé, e sobrava umas moedinhas de troco, eu não sei quanto seria hoje, se era muito ou se era pouco, eu lembro que eu ganhava uma mesada, ou melhor, semanada porque todo sábado a minha mãe me dava um dinheirinho, era ótimo.

P - E quando você foi pra escola?

R - Eu entrei pra escola em 1969, eu entrei em março e ia fazer sete anos em dezembro. Eu entrei em março, fevereiro, março de 69. Aí nós já tínhamos nos mudado da Liberdade pra Mooca, que é onde eu moro até hoje, numa outra casa. Nós morávamos num apartamento na Rua da Mooca, 2424, apartamento bom, porque a minha mãe foi removida pra Mooca. Primeiro ela lecionou próximo a Jundiaí, que ficava um pouco longe, daí teve concurso e remoção e ela escolheu a Mooca, que é onde ela ficou até se aposentar. Trabalhou 20 anos mais ou menos, aí nós mudamos pra Mooca para ficar mais fácil o acesso. Nós morávamos nesse apartamento, o prédio existe até hoje, e era um lugar gostoso, era um lugar tranquilo como é até hoje. A Mooca basicamente é um bairro – dizem que é um enclave industrial em São Paulo. Só que hoje já tem mais prédio, antigamente não tinha, o transito era menor, essas coisas de vida moderna.

P - Mas e a escola, você foi pra escola nessa época?

R - Eu fui pra escola em que a minha mãe lecionava, onde eu estudei e fiz da primeira à quinta série, na Escola Estadual Armando Araújo, que existe até hoje. Estudei lá da primeira a quinta série, de antigamente o que seria hoje do pré ao quinto ano, ao quarto ano. Depois eu fui estudar, com muita honra, no Antonio Firmino de Proença, eu, o José Serra e a Zizi Possi. José Serra bem antes, eu quero que fique registrado, eu não vou me chamar de velha aqui. É bem antes, bem antes viu?

P - E na sua primeira experiência na escola, da primeira à quinta série. O que você guarda dessa época, tem alguma amizade, de alguma professora?

R - Bom, as professoras eram as amigas da minha mãe. Tem uma que é minha amiga até hoje. Aliás, todas estão vivas, graças a Deus, vão muito bem, obrigada. Não tinha muita diferença, a que era minha professora eu brincava com a filha dela, que é minha amiga até hoje, tem a minha idade... Era uma coisa muito família a escola, porque além delas serem colegas de trabalho, elas se visitavam, a gente saía junto, porque elas tinham filhos mais ou menos na mesma idade. A gente ia, por exemplo, assistir “Se meu Fusca falasse”. O primeiro, viu? Ia todo mundo junto, assistir, sei lá, o “Bambi”, que foi sucesso na época... Nós saíamos muito juntas porque além delas serem colegas, os filhos tinham a mesma idade. Saía aquele bando de gente, saía para passear, era uma coisa muito família, não dava para acabar assim: a escola era até aqui, a família, era tudo misturado.

P - E esses cinemas ali no centro de São Paulo, você ia?

R - Nós íamos. O que existia na Moca, o Cine Ouro Verde. Aliás, na Mooca existiam três cinemas: um era Progresso, alguma coisa assim, que foi demolido, e o Cine Ouro Verde que era o mais legal, que era cine, nós íamos lá porque andava a pé, era tudo “facinho”, tinha matinê e tinha os filmes proibidos, que a gente não ia, né? Só depois que a gente queria ir, quando a gente era criança nem ia. Passavam, vamos dizer, os lançamentos do mercado atualizado por um preço.

P - A gente estava falando dessa época da escola, da relação com as amigas, dos passeios pelos cinemas da Mooca.

R - Então na Mooca existiam três cinemas, tinha o Ouro Verde era assim, mais caro, quando a gente põe caro, vamos por preço de hoje, um custava dez e o outro nove e o outro oito, era uma coisa assim, não era caro. Mais no Ouro Verde. Tinha um [cinema] lá em cima que a gente ia só para fazer bagunça, então era mais engraçado. A gente ria no filme, era muito divertido e era o mais simples, a cadeira era meio quebrada, mas a gente queria mesmo aquele, que era o legal. No Ouro Verde não podia, a gente se comportava, e o Ouro Verde era antenado, fazia parte do circuito de lançamento dos filmes na época em São Paulo. Então, tudo que passava você ia assistir, e a gente ia praticamente uma vez por semana. Estou exagerando, mas uma vez a cada 15 dias com certeza, porque o cinema era muito barato, não é o preço de hoje. Só para as pessoas terem ideia, em valores de 2009, uma entrada de cinema, se custasse cinco reais, era muita coisa. Era uma coisa bem barata, todo mundo tinha, todo mundo mesmo. A gente pagava meia, era todo mundo estudante, tinha promoção, como tem hoje em qualquer cinema, então a gente assistia os lançamentos do momento.

P - E as amigas que você está falando que eram filhas das colegas da sua mãe, quem eram essas suas amigas? Os nomes, você ainda se lembra, você tem relação com elas até hoje?

R - Tenho, com a Bernadete, com a Célia, o Carlos e o Zé Marcos. A gente se conhece, se frequenta, enfim, uma relação de amizade até hoje, com certeza. O da dona Ivone, o Máximo e o Eloi também, a gente saía todo mundo, a da dona Maria Isabel, Atena, também. Não digo que a gente se encontra sempre, porque casaram, mudaram enfim, mas sabe quem é.

P - Existe uma proximidade ali naquela época?

R - Sim, a gente continua até hoje, foi ao longo do tempo mantendo essa amizade, são amizades.

P - E a escola, você era boa aluna? O que você gostava mais na escola?

R - Sempre fui. Sempre fui boa aluna, no Firmino de Proença ganhei duas vezes a melhor aluna. Sempre fui boa aluna, sempre gostei de estudar.

P - Como que era essa votação de boa aluna?

R - Era por nota.

P - Mais tinha algum evento, alguma coisa assim?

R - Tinha, antigamente gente, pra quem não sabe, você ganhava medalha na escola, viu? Fica meio estranho falar, mas ganhava. Tinha uma premiação, a diretora dava a medalha, ia pai, ia mãe, ia avó. Então, eu ganhei duas vezes... Não, eu ganhei uma e fiquei em vice, peguei medalha de prata, mas não é tão ruim vai... Eu sempre tive boas notas, sempre gostei de estudar.

P - E a mudança de escola, como é que foi?

R - Foi meio complicado, eu relutei muito, a minha mãe também relutou. Tanto é que fui, depois eu voltei e fui de novo, porque realmente era uma fase... Eu tinha 11 para 12 anos, era quebrar um circulo de amizades, mas foi altamente produtivo, eu acho que eu devo muito da minha formação ao que eu aprendi no Firmino de Proença. Aliás, deixa eu abrir um parêntese, escola do estado naquele tempo não era como é hoje. Escola do estado naquele tempo, ainda mais o Firmino de Proença, que brigava para ser a segunda escola de São Paulo – a primeira era o Ginásio São Paulo que era no parque Dom Pedro... E no Firmino, nós ficávamos brigando com eles para pegar quem era o melhor. E o Caetano de Campos, a gente ficava nessa história para ver qual era a melhor escola, o melhor ginásio. Deixa eu usar o termo da época: em São Paulo, era por nota, a gente brigava entre aspas, não tinha violência, a gente brigava assim, campeonato, fanfarra, em olimpíadas de ciências ou em feira de ciências, para ver quem fazia melhor. Era nesse sentido, não era violência. Naquele tempo em escola do estado estudava filho de pobre e filho de rico na mesma classe aprendendo ao mesmo tempo. Isso para mim foi muito importante, eu acho que é uma das coisas fundamentais na minha formação: você vê a pessoa e não o saldo bancário dela. Eu aprendi lá, porque lá era todo mundo igual, todo mundo era aluno, não interessa se você era filho do cara mais rico ou morava em um cortiço, eu tenho até uma história que eu queria registrar. No Firmino a gente era muito incentivado a fazer trabalho em grupo, isso em qualquer escola, lógico, mas na casa das pessoas. Então tinha a Laura, que é minha amiga até hoje, que é filha de espanhol. A gente ia na quinta-feira comer paella que a avó dela fazia, a gente sempre ia na casa dela, claro, que a gente não era besta. Em compensação, na casa da Cristina, que também é minha amiga até hoje, a mãe dela fazia bolo na sexta-feira. Então, sexta-feira a gente ia estudar lá. Isso era uma prática incentivada pela escola justamente para não julgar as pessoas, e tinha uma amiga nossa que ela nunca queria que fosse na casa dela, e a gente ficou chateada: “Por que não vai na sua casa?”. Aí nós descobrimos que ela morava em um cortiço e ela tinha vergonha de levar a gente lá. Nós fomos do mesmo jeito, sabe? Isso para nós era uma coisa, era uma questão que era trabalhada, a gente era pessoa, não interessava, não quero saber se ela mora no cortiço, ela é minha colega, então essa coisa eu acho que eu herdei de lá.

P - Você se lembra dessa visita, desse trabalho na casa dela?

R - Não, nós fomos normalmente, ela ficou sem graça, claro, era uma casa simples, mas nós fomos. Quando ela viu que a gente, ela entrou na rota. Um dia também ia na casa dela, um dia na minha – na minha era torta pie, que a gente fazia. Aí, na Roseli ela não fazia nada, mas era feira na casa dela, então a gente comia pastel. O pasteleiro era amigo dela, então não é que ela não fazia nada, ela fazia. Mas a gente estudava viu? Não era só para ficar comendo, era muito sério. Aliás eu fico pensando que a gente estudava demais, a gente realmente estudava. Tudo bem, a gente conversava, a gente punha a revista “Capricho”. Outra coisa, a gente assinava álbum. Não sei se ainda tem. Era um álbum que a gente tinha e dava para as pessoas assinarem, tinha umas perguntas assim: do que você gosta mais? qual sua cor favorita? Você dava para as pessoas responderem. As meninas davam para os rapazes para ver se eles falavam alguma coisa, uma forma de chegar, naquele tempo. A gente tinha os diários, os livros de recordação que a gente dava para as pessoas. Então dava para a professora, para pegar bem; dava para alguma tia velha, mas a gente queria dar... O livro, viu, bem entendido. Porque essa daqui é séria, só o livro a gente entregava e era só isso. Naquele tempo a coisa era assim, aí os meninos não gostavam muito, eles achavam que era babaquice, então eles nunca queriam assinar o livro da gente, a gente tinha que ficar insistindo, “Ah não, isso é só coisa de menina”. Menina que tinha o tal do livro, cada um chamava de um jeito, diário, livro de recordação, era um caderninho, tinha um capa e você escrevia, como tem hoje, as meninas fazem com canetinha, a gente fazia também, mais ou menos. Só que a gente entregava para as pessoas.

P - Inês e os seus pais nessa altura, você continuava com essa relação, como que era essa relação com eles?

R - Bom, meu pai já tinha falecido, meu pai faleceu quando eu tinha sete, seis para sete anos. Teve aquela situação constrangedora, mas a gente continuou. Teve problemas, como eu diria? Teve uma queda financeira, porque salário de dois para salário de um, a coisa ficou um pouquinho mais apertada em termos econômicos, mas a gente continuou mantendo as amizades com as pessoas que a gente tinha. Eu acho que isso eu devo, foi mérito da minha mãe fazer essa transição da melhor forma que ela conseguiu, eu acho que isso são méritos dela, sem dúvida.

P - E a chegada à adolescência, nessa época você, pelo que estou entendendo aqui, você estava na sétima série, sexta?

R - É. Eu já estava quase acabando. Bom, naquele tempo a coisa era diferente, a gente ia em matinê, que era baile das três às sete. Não sei se tem ainda, acho que nem tem mais isso. Era muito gostoso, e coincidiu na época com a chegada da Disco Music, da Discoteca, então era o máximo ir em uma discoteca, que não existia... Você tinha a boate, que não dá para comparar com uma boate nos padrões de hoje. Na época, ou você ia num restaurante, você tinha boate, porque a boate era uma coisa que, eu não conheço uma, era um lugar não tão grande, com mesas pequenas, que tinham, se chamava crooner, que cantava os sucessos da época, meia luz, tal. E tinha os inferninhos, que isso aí a gente não ia, claro. Então, eu estava falando que nesse tempo, eu estou falando de meados dos anos 70, você não tinha essa proliferação de casas, você não saía... Tinha a boate, tinha o restaurante, tinha o salão de baile, isso sim, que eram os grandes salões, o Juventus, que eu frequentava muito, tinha o baile que era formal, e nesse meio de percurso começou a época da danceteria, que era uma coisa nova. Então era uma beleza, a gente queria ir porque era barato. Nesse tempo a gente era menor de idade, não podia sair à noite porque não entrava. Não era como hoje que vai entrando todo mundo. O Juizado de Menores não deixava, você não entrava. Eu vou registrar: eu lembro que a minha mãe, a Elza, que é uma amiga nossa até hoje, a Inês, elas queriam assistir a peça “Gota D’água” com a Bibi Ferreira, que era proibida para 18 anos. Eu fui junto. “Ah vamos entrar”. Eu não entrei, eu fiquei sentada esperando (risos), eu não entrei porque eu não tinha idade. Então era um negócio rígido, você não ia entrando, chegando, não entrava e pronto. E tinha essa febre de danceteria, que a gente ia durante o dia, então era muito gostoso. Tem uma outra coisa que eu queria registrar: nessa época eu tinha uma amiga, que é amiga até hoje, a Mirna. Ela tinha a amiga dela, que por sua vez morava em São Caetano, que era um lugar muito bom naquele tempo, sabe por quê? Porque tudo custava 50% do que custava aqui. Então, por exemplo, uma Coca-Cola que aqui custava um real, lá custava cinqüenta centavos, o dinheiro rendia o dobro, era uma beleza. Então, todo mundo ia para São Caetano. A gente ia para São Caetano de ônibus, que ninguém tinha dinheiro, e ficávamos lá. A danceteria custava metade, o cinema custava metade, o baile... Tudo custava metade, então rendia o dobro, era uma beleza e era muito gostoso, com essa amiga dela, como que ela chamava? A Fátima, a gente ia na casa da Fátima e deixava a roupa para se trocar, umas três da tarde. Às vezes eu dormia na casa dela, era uma beleza.

P - E o que tocava nas danceterias, você lembra de alguma música?

R - Era “Os embalos de sábado à noite”, eram essas coisas, Bee Gees, essa coisa da moda, Donna Summer. Era o clássico que toca até hoje, anos 70.

P - E os relacionamentos, Inês? Nessa época você já começava a ter namoros?

R - Namoros firmes não, era uns paquerinhas que a gente tinha. Naquele tempo era só de pegar na mão, gostava do menino, ficava olhando, aquele é bonito, aquele é feio, um que era vizinho nosso que todo mundo gostava, porque ele era moreno do olho verde, então ele fazia um sucesso, era feio coitado, não vou falar o nome que fica mal, mas enfim ele fazia um sucesso, todo mundo queria namorar com ele. Em compensação, tinha um outro que eu também não vou falar o nome, que naquele tempo era um moço muito bonito e recentemente eu vi uma matéria com ele, e falei “Ele ainda continua bonito, e está rico ainda. Se deu bem a mulher dele”. Todo mundo também pagava pau, mas pagava pau naquele tempo, era achar bonito, não saía disso. A gente era muito bobinha. Naquele tempo não tinha essas coisas de ficar beijando pra lá e pra cá, era só achar bonito, falava assim: “Ah, ele é bonito, parece com quem não sei quem”. Essas coisas bem de adolescente, bem bobinha, dava até dó, viu?

P - Aí você se manteve na mesma escola até o segundo grau?

R - Até o segundo grau. Eu fiquei lá até sair, depois fui para a USP.

P - Como é que foi essa decisão, escolha de faculdade, como se deu isso?

R - Olha, pra gente era tão óbvio, qual é a melhor escola? É a USP. È pra lá que a gente vai. A gente não pensou, eu me arrependo talvez, de não pensar em ir para o interior, mas para a gente era tão óbvio, entra na USP, tanto é que todo mundo entrou da minha turma. Claro em cursos diferentes. Teve gente que demorou um pouquinho mais, mas enfim, como eu falei, a gente estudava muito, a gente levava a coisa a sério, tinha uma boa formação, estudava mesmo, fazia inglês, bagunçava, né? Não é que a gente era CDF, mas a gente levava a sério e os professores eram muito bons.

P - Qual o curso você decidiu fazer?

R - Jornalismo

P - Você já tinha uma relação com o jornalismo, com as letras. Como que foi esse optar pelo jornalismo?

R - Eu sempre fui uma boa aluna na área de Humanidades. Agora eu sou até melhor na área de Exatas do que eu era naquele tempo. Então, Biológicas, ver sangue, ver gente doente... Não ia dar certo nessa área de medicina, de saúde. Eu poderia até ter feito Farmácia, como a minha mãe, mas não dava. Olha, ver gente doente não dá, viu? Então sobrava Humanidades. Eu pensei em fazer Direito, Arquitetura eu gostava, não por causa de desenhar, porque eu nunca desenhei bem, mas por causa dessa parte de cidade, de urbanismo, eu cheguei até a balançar. Aliás, deixa eu contar, eu entrei primeiro em Educação Física, que eu cismei de fazer Educação Física, não sei porque. Aliás, eu até sei, eu gosto de clube até hoje, então eu cismei que eu ia fazer, não sei onde eu estava com a cabeça. Ao mesmo tempo eu entrei em jornalismo na FMU, aí que eu peguei gosto pela coisa, porque era na área de humanidades. Depois eu fiz um outro vestibular e entrei na USP em jornalismo e acabei largando educação física, que eu me arrependo, deveria ter feito, que é um excelente curso, eu recomendo, viu?

P - Nessa época você já trabalhava?

R - Não, eu não trabalhava. Eu só fui trabalhar depois que eu voltei pra USP, aí eu arranjei um estágio. Eu só trabalhei em duas coisas na minha vida, ou em jornal ou na escola, ou nas duas ao mesmo tempo. Então, meu primeiro emprego na vida, eu fui estagiária num jornal chamado “Gazeta do Brás”, que não existe mais. Eu era estagiaria de jornalismo, eu fazia matéria, eu aprendi muito, foi excelente, eu ganhava ajuda de custo, que seria hoje o Vale-Transporte, só. Mas eu aprendi muito.

P - Você já estava entrando na USP também, mais ou menos com que idade?

R - Eu já tinha entrado, já tinha entrado.

P - Você se lembra do seu primeiro dia de trabalho?

R - Olha, o primeiro dia de trabalho eu não lembro, mas eu me lembro de duas coisas que são muito engraçadas. A primeira matéria que eu fiz, que foi uma matéria de show. Eu copiei, eu fiz um copia e cola muito dos mal feitos. Foi um show que teve no Pacaembu. E me mandaram fazer a coluna de horóscopo. Então eu inventei um pseudônimo, que era o “Professor Yaul Raja”, que era das Índias Orientais (o que é um absurdo, Índias Orientais, é claro que é errado, né?). Sucesso de público e de crítica, eu recebi a carta e tudo, o pessoal queria marcar consulta com o professor. Aí, o meu editor, que era muito: “Não, o professor está em retiro espiritual, não pode atender”. Foi uma grande palhaçada. A gente copiava o horóscopo do jornal do dia anterior, invertia a posição, invertia assim: o que saía para áries a gente punha para aquário, invertia. Mas era um exercício, para eu aprender escrever. Foi muito bom. Fazia um sucesso, todo mundo gostava daquele horóscopo, viu? Qualquer dia vou ser presa.

P - Você ficou muito tempo lá na “Gazeta do Brás”?

R - Eu fiquei acho que uns sete, oito meses, um pouco mais, quase um ano. Não chegou a um ano. Uns dez meses, porque chegou período de férias.

P - Você era uma jornalista mais de gabinete ali ou você saía?

R - A gente fazia de tudo. Eu tenho uma matéria que fiz com muito carinho, que eu também queria registrar, sobre as sociedades carnavalescas, mais ou menos nos moldes das escolas de samba de hoje em dia, só que eles não tocavam, eles faziam corso, que existia antigamente, tinha em vários locais, alguns na Paulista. Eram desfiles com carros, mas carros de passeio. As pessoas se fantasiavam e saíam por um determinado trajeto. Essas sociedades carnavalescas, eu fui fazer uma matéria com a última que tinha, de um velhinho, isso foi em 80 e pouco. Era na rua Direita, o prédio tem até hoje, e foi uma história muito bonita que ele me passou, sobre o que era São Paulo, esse carnaval com confete, de desfilar com o carro. Eles chamavam o Tenente do Diabo, saíam vestidos de diabo. Tinha outro que eles jogavam flores, era uma coisa muito romântica. Foi uma matéria que eu gostei muito de fazer. E pouco tempo depois essa sociedade não existia mais, seria um clube, seria uma agremiação, que as pessoas iam, se reuniam para jogar buraco, jogar bilhar e no carnaval eles saíam. Fiz essa matéria que eu gostei muito, era um resgate de uma coisa que não existe mais. E ele contou com detalhes, ele era uma pessoa muito boa para contar, nem lembro mais o nome da pessoa, deve ter morrido, coitado. Mas é sobre uma São Paulo que não tinha mais, foi uma matéria muito bacana, que eu gostei de fazer nessa época. Eu tenho uma matéria que eu fui fazer com o então presidente Sarney. O Sarney veio, antes da LBV, antes daquele escândalo todo, ele veio inaugurar... Um pouco antes eu tinha visto uma matéria, o Hermano Heming veio dar uma palestra na faculdade e falou uma frase que ficou e até hoje eu repito: “O problema não é você ser jornalista, o problema é você ouvir o Presidente da República te chamar pelo nome e você não perder o seu foco”. Ele falou essa frase e eu: “Como que o Presidente da República vai chamar a pessoa pelo nome?”. E nessa época o Sarney estava dando muita importância à LBV, então ele veio várias vezes e eu cheguei a cobrir umas três ou quatro vezes. Aí, um dia, ele falou: “Ah, Inês, eu lembro de você”. Sabe quando você fica assim? Você perde o foco, porque você se acha que é a última bolacha do pacote e não é, você está cumprindo uma missão, então pra você ter pé no chão.

P - Isso já era mais pra frente?

R - Já era mais pra frente. Da “Gazeta” eu fui pra um jornal da zona leste, que existe até hoje. Aí já como profissional, já tinha formado e continuei.

P - Enquanto você estava lá na “Gazeta do Brás” existia a vida universitária na USP. Conta pra gente um pouquinho?

R - Muito contente porque outro dia me convidaram pra ir nos Jogos Universitários. Naquele tempo eu ia participando, agora eu não tenho mais idade, não dá mais. Eram os Jogos Universitários que existem até hoje, que em partes mais ou menos iguais a gente bebe, namora e faz outras coisas que eu não vou publicar aqui, que isso aqui é uma entrevista séria. Uma delicia, os jogos universitários. Eu jogava um pouquinho de basquete, então era uma delicia. Então, os jogos universitários que existem até hoje, cervejada, como qualquer outra faculdade, sexta-feira sair pra beber, todo mundo faz isso, é igual, eu acho que isso não mudou não.

P - Teve algum professor especial?

R - Não, assim que eu destacasse naquela época, não. Depois quando eu fui fazer pós, ai eu acho que eu cheguei mais, eu ficava muito na minha naquele tempo.

P - Você manteve, você criou novos círculos de amizades lá, na época?

R - Com algumas pessoas sim, mas eu acho que eu criei mais na parte profissional. Então tem o nosso grupinho, que até há pouco tempo a gente tinha, até hoje. Eu fui começar a cobrir variedades, então eu fiquei muitos anos fazendo variedades, e aí você acaba conhecendo todo mundo, que são meus amigos até hoje, alguns continuam, vão muito bem obrigado. A gente tem n matérias que a gente foi fazer. O que foi? Uma festa de 15 anos, de que cantora? Aí nós fomos no Gallery. Foi uma festa de 15 anos que eu morri de vergonha, ninguém levou presente. Eu falei: “Gente, festa sem presente, que vergonha gente”, Ai como que chamava aquela menina, era uma cantora juvenil, que eu acho que nem grava mais. Ela fez os 15 anos no Gallery, que era o máximo daquele tempo, e nós fomos todos sem presentes na festa de 15 anos.

P - Mas vocês foram cobrir ou foram como convidados?

R - Cobrir e convidado, mas para badalar, a gente não ia dar uma matéria que a menina ia fazer 15 anos, que pauta mais idiota, nós fomos pra badalar mesmo, nós queríamos uma festa mesmo, era só uma festa de 15 anos da menina.

P - Você estava na “Gazeta da Zona Leste”?

R - Isso daí eu já tinha saído da “Gazeta”, eu já estava na “Folha” nessa época. Eu acho que eu já estava na “Folha de Vila Prudente”, que é um outro jornal de bairro que existia também, eu já tinha saído, eu já estava mais ou menos, trabalhando na assessoria, porque eu trabalhei em jornal de bairro, depois eu trabalhei em assessoria de imprensa, uma assessoria que tinha perto da Avenida Ibirapuera, que não existe mais. Nessa época eu já estava acho que na “Folha de Vila Prudente”. Em termos de trabalho a gente fazia umas coisas assim, casamento do Amado Batista. A chácara eu não sei onde é que era. Quando nós chegamos já tinha acabado tudo, a gente se perdeu... Tem umas histórias ótimas que a gente aprontava muito, a nossa turminha de imprensa, era muito gostoso, era um período que não se trabalhava como trabalha hoje gente, hoje a coisa é um pouco diferente, as pessoas eram diferentes, a forma de se trabalhar é outra. Hoje em dia você tem muita coisa pela internet, antigamente... Antigamente tinha uma coisa chamada Telex, que era uma fitinha, que você recebia notícia. A gente esperava chegar da Reuters, da AP, que era um quadradinho que era em carbono. Às vezes vinha errado, vinha metade em português, metade ou em inglês ou em francês, então você esperava a notícia chegar, coisa que não existe na internet. Então é toda uma forma de trabalhar. As redações eram muito maiores, são outros parâmetros, era um grupo mais fechado, não tinha tanta rotatividade entre profissionais, era um outro tempo gente, não se compara uma coisa com a outra.

P - Essas matérias mais pitorescas, esse casamento do Amado Batista, conta outra para gente, uma outra historia que tenha ficado dessas coberturas inusitadas?

R - Ah, teve aquela do Chico Buarque. O Luiz Coruja, não sei se ele ainda é fotografo, trabalhava na “Contigo”. Nós queríamos tirar foto com o Chico Buarque, aí tiramos, bem de tiete. Eu falei: “Gente, que vergonha. Tinha umas coisas que a gente fazia, muito engraçadas. Como eu fazia variedades, a mais chique com certeza foi quando veio o Pavarotti pela primeira vez. Foi a caviar e champanhe francesa, Veuve Clicquot. Esse foi, eu juro que foi. Caviar para todo mundo, champanhe para todo mundo, uma beleza, que coisa boa. E ele foi muito simpático com a gente, conversou assim animadamente. Mas a gente também ralava muito, não era só no filé mignon não. Também pegava uns cantorzinhos que vou te falar, só por Jesus, não vou citar nome porque fica feio, mas tinha umas coisas que eram muito ruins e a gente tinha que agradar.

P - E você seguia morando na Mooca?

R - Morando na Mooca, onde eu moro até hoje.

P - Você morava com a sua mãe?

R - Morava com a minha mãe.

P - Como é que estava sua mãe nessa época, ela já estava aposentada?

R - A minha mãe estava quase aposentando, faltava pouquinho tempo. Minha mãe tinha cadeira cativa, quando tinha show. Eu lembro – essa foi pitoresca – uma das vezes que Ray Conniff veio ao Brasil. Nós combinamos que íamos levar os pais, eu levei minha mãe, o meu colega levou a mãe dele, o meu outro colega levou o pai, a outra levou o tio. Então ficou a imprensa e as mães. Parecia festa de 15 anos. Ele foi falar com as mães da gente, autografou, a minha mãe que era fã do Ray Conniff, achou o máximo. Minha mãe era convidada para ocasiões, a “mãe da miss”, como ela falava. ”Fala para sua mãe ir com você” Hoje jamais faria isso, não se trabalha dessa forma tão pessoal, hoje fica tudo muito impessoal.

P - Nós estamos em meados da década de 80?

R - É. Nós estamos de 80 para 90, já estamos em 89, 90, por aí.

P - E você estava na “Folha da Vila Prudente”?

R - Eu trabalhei na “Folha”, depois fui para a “Afinal”, depois eu fui para a [Editora] Abril, mas aí já não fazia variedades, eu fazia a parte de Guias, eu e os pais de santo... Fazia muitos guias, eu fiz “Guia do Estudante”, “Guia de Universidades”... Era um outro tipo de trabalho, mas como eu digo, eu só trabalhei com duas coisas na vida, ou com educação, ou com jornal, ou com as duas coisas ao mesmo tempo.

P - E a educação no meio dessa história toda, como começou?

R - Bom, aí eu trabalhei e resolvi voltar a estudar, porque eu tinha me formado já na época e eu cheguei a pensar em fazer, eu comecei a ficar com ideia de fazer mestrado na época. Sabe quando começa, vai, não vai? Eu comecei a me interessar mais por educação e comecei a dar aula também, porque teve uma época que eu fiquei desempregada, eu fui dar aula de português. Coitados dos meus alunos, eu só fazia ditado porque eu não sabia dar aula, apesar de eu ser filha de professora. Minha casa parecia filial da escola porque era todo mundo lá, eu não sabia dar aula, porque no meu tempo, vou registrar isso também, quero que fique bem claro, quem fazia Normal era burro, quem ia fazer o curso Normal, que seria o Magistério, que não existe mais – hoje em dia você tem que fazer pedagogia –, era burro. Era um preconceito, mas era. Então, jamais eu iria fazer Normal, nunca, nem morta, a minha mãe até sugeriu: “Faz mais um ano”. Sabiamente me aconselhou, eu nem ouvi falar, imagina, nunca, esse cursinho tinha umas coisas que não ouvia falar. E eu me arrependo, porque eu gosto dessa área de educação, tanto é que eu fui fazer mestrado, fui dar aula de Jornalismo anos depois.

P - E você foi fazer mestrado no começo da década de 90?

R - Não, eu demorei mais, eu fiz uma matéria, depois tive muito trabalho, parei, entrei no mestrado em 2000.

P - Bem mais recente?

R - Bem mais recente.

P - Mais lá para traz você disse que ficou desempregada e foi dar aula de português...

R - É, eu fui dar aula de português para o Ensino Médio Normal. Era uma escola e eu gostei muito, eu era ruim como professora, os alunos eram bons, eu que não sabia dar aula. Eu tenho até dó, eu não sabia, eu ficava perdida, eu falava “Vocês vão copiar a página tal”, coitadinhos.

P - E nessa época você não estava trabalhando no jornalismo?

R - No jornalismo não, eu estava desempregada, porque jornalismo é uma carreira com muito alto e baixo, então você fica desempregada várias vezes, como eu fiquei várias, precisava ganhar, então fui dar aula, precisava fazer alguma coisa. Nesse meio de caminho eu fiz tradução, fiz revisão, porque eu precisava ganhar o leitinho das crianças, fiquei desempregada mesmo, que não tinha um tostão.

P - Como é que você voltou para o jornalismo depois disso?

R - Eu acho que foi mandando currículo, aí a coisa vai indo. Eu trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei fazendo jornal de empresa um bom tempo, aí fui fazer o jornal do shopping Lapa... Aí eu também fazia um pouco de variedades... Você vai indo, você vai, volta, uma carreira com altos e baixos, né?

P - Eu vi uma foto sua, acho que é do final da década de 90, foi uma viagem para a Áustria.

R - É, pois é.

P - Sua família, uma parte dela vem daquela região?

R - Não, eu fui porque... Deixa eu contar uma outra coisa. Nesse meio de caminho eu comecei a participar de uma ONG que é o CBC, que eu participo até hoje. Eu já fui secretária duas vezes, já fui vice mais uma. É uma associação que reúne comunicadores que não eram necessariamente ligados à igreja católica, se bem que alguns sim, mas outros não, eram comunicadores, eram jornalistas, radialistas, professores que queriam fazer uma comunicação mais voltada para valores éticos, valores cristãos, entre aspas. Era uma coisa bem aberta, não é aquela coisa carola de papa-hóstia, não é por aí. É uma coisa mais solidária. E eu entrei para o UCBC [União Cristã Brasileira de Comunicação Social] em 92. Foi até muito engraçado, eu conto essa história. Eu fui pagar uma conta no Banco do Brasil com minha mãe, e tinha um cartaz: “14º Congresso Mundial de Jornalistas”. Eu falei “Nossa, olha que interessante, congresso mundial, vem gente do mundo inteiro... Acho que vou nesse negócio”. Aí cheguei para moça: “A inscrição faz aqui?” Ela falou: “É, faz sim”. Não sei quanto. “A senhora quer fazer?” “É, eu faço”. E assim que eu entrei para o UCBC, que eu nem sabia que existia até então, foi em 92 no congresso do Brasil, que foi um dos melhores que nós fizemos. A partir daí eu entrei e participei, participo até hoje, estou no UCBC, apesar de alguns problemas existem até hoje, estamos caminhando com mudanças, com mudanças tanto em termos de quadras, e essa viagem foi o congresso de 98, na Áustria. Porque o UCBC é ligado à UCIP [International Catholic Union of the Press] que é a entidade em nível mundial, então tem em vários países, na Alemanha, na Áustria, aqui na América do Sul nós temos na Argentina, Chile, Peru, Equador, Bolívia, enfim na América Latina quase inteira, tem em vários países do mundo, cada um com a sua denominação, UCBC Brasil, UCBC não sei o quê. E tem o congresso mundial que obviamente vai reunir gente do mundo inteiro, cada ano, cada três anos em um país diferente. E esse de 98 foi na Áustria.

P - Foi uma coincidência, eu imaginei que pudesse...

R - Não, não, eu fui depois. Em 2002, aí sim, também é um programa da UCIP que é para jornalistas até 40 anos, que é o UCIP Universty, um programa que eles têm para que as pessoas se conheçam, porque eles acham, e eu concordo, que você tem que conhecer as pessoas, conhecer a cultura, saber com quem você fala, olho no olho. É uma posição deles que eu assino embaixo, e existem esses programas, existem até hoje. Esse ano acho que vai ser em Venezuela, se eu não me engano, que reúnem-se jornalistas com até 40 anos de idade dos cinco continentes, são cinco vagas para cada continente, então dá um grupo, cinco vezes cinco, dá um grupo em torno de 30 pessoas que conhecem a realidade – realidade é um pouco de pretensão – conhecem o país. Quando foi o Brasil, para vocês terem uma idéia, nós fomos desde a favela do Glicério, eu acompanhei, até um jantar na Fiesp, para eles terem uma idéia do que é Brasil. Eles foram no Pantanal, eles foram na tribo de índios, foram para Salvador ver o axé, tal. Então, o programa do Brasil é referência até hoje, foi o que nós fizemos, eu modestamente com a equipe, não fui sozinha, nós fizemos esse programa. Quando vieram os 40 para cá – Brasil foi só um país, normalmente são dois ou três –, e eu fui em 2002 para a antiga Iugoslávia, que foi Bósnia, Eslovênia, Croácia e Sérvia. P/ 1 – Nossa. E como foi essa experiência?

R - Foi uma das coisas mais fascinantes que eu já vi. Todo mundo me chamou de louca, se eu demorasse mais, iam pôr a Polícia Federal, porque você vê o lado de guerra, que eu nunca tinha visto, e você infelizmente vê a guerra entre irmãos, você não tem noção do que é uma guerra entre pessoas do mesmo país. Você tem uma guerra, sei lá, Afeganistão que é contra os americanos, mas essa guerra entre irmãos, entre pessoas do mesmo país é uma experiência que só vendo, você vê um país dividido, você vê vizinhos brigando. Aí a gente fala “Por que eles brigaram, esse é igual aquele, aquele é na mesma rua”... Foi uma experiência fascinante.

P - Você ficou lá quanto tempo?

R - Quarenta dias.

P - Quarenta dias? Como é que era o dia a dia lá? Era um dia a dia de aventura, como é que era?

R - Acontecia de tudo, eu tenho uma experiência também que eu queria relatar, que eu fui fazer uma matéria com o Rubens César, do Viva Rio, e ele contou na época sobre as peregrinações que ele foi, na época do, eu não lembro se o João Paulo II tinha assumido, não, minto, foi quando João Paulo II estava para vindo para o Brasil, e foi uma reunião da Abong, que é associação brasileira das Ongs. Aí ele estava contando essa experiência, das pessoas basicamente, jovens que iam em peregrinação, as pequenas igrejas... Eu falei “Ah, que história pra boi dormir, você acha que menino de 15 anos vai para peregrinação? Rezando, com vela acesa na mão, isso é história pra boi dormir”. Eu paguei a minha língua, e eu vi exatamente isso. Teve uma peregrinação de jovens de 16 anos, eles vinham a pé para uma pequena igreja no interior, a gente estava na Sérvia, era Virgem “não sei do que lá”, e eles fazem exatamente como ele falou, eles iam rezando, eles vinham. Então, quando nós chegamos, não tinha ninguém. Aí eu falei: “Está vendo, eu falei que essa historia não ia dar certo”. De repente você vê as pessoas chegando, a pé, não é de trem bonitinho. Alguns até vêm, mas eles vêm a pé e rezando, logicamente você não entendia o que eles rezavam, porque entender sérvio não dá, é difícil, é triste. Mas você via aquela ladainha e eles com o terço e com vela, meninos de 16, 15, molecadas. Eu olhei e falei “É verdade, então você paga a língua”. Tem umas experiências assim, é fascinante aquele Leste Europeu, uma coisa que é o passado, é o presente, você vê ainda aquela infraestrutura comunista, com defeitos, e uma civilização tentando se reerguer, você vê a guerra. No meio do Belgrado tem uma bomba no meio do prédio do Ministério do Interior. Uma bomba, mas não é uma bombinha, é uma bomba, hoje não sei, mas estava uma bomba caída no meio, um morteirão, um negócio desse tamanho, você entrava e você via. Teve uma cidade que era Vukovar [Croácia] que bombardearam a cidade inteira. Tinha marca de bala, você via umas marcas de balas desse tamanho, e as pessoas morando em umas casinhas tipos do BNH, e a cidade inteira destruída, tinha escombros, você andava no meio dos escombros e as pessoas morando numas casinhas, umas tendinhas. Então é fascinante aquela região.

P - Inês e hoje. Hoje você está na iniciativa pública, você está no setor publico?

R - É hoje eu estou na prefeitura, eu entrei agora em julho, eu trabalho na Cefor que é um órgão da secretaria da saúde. A gente faz produção de vídeo para a secretaria, porque a secretaria promove uma série de cursos para seus funcionários, desde curso para médico até curso para atendente, tem vários, das mais variadas coisas, especialidades, e a gente faz essa parte de produção de audiovisual, sem contar com demandas. Por exemplo, nós estávamos produzindo um sobre piscinas, agora para o verão, para o pessoal maneirar e não usar a piscina para fazer o número um, muito menos o número dois... Então esses vídeos, fizemos um sobre conselho gestor, a importância do conselho gestor, o conselho municipal de saúde, como a gente faz vídeos assim, a gente tem várias demandas. Estamos fazendo um para o idoso, a prefeitura tem um programa para incentivar a formação de cuidadores, cuidadores seriam pessoas que, cuidador não é bem o termo, de idosos, então para esse profissional que está se formando. São pessoas para cuidar, não só em asilos e instituições, mas nas casas. A gente produz. O que pedem, a gente vai produzindo.

P - E a vida na Mooca hoje?

R - Olha, essa mania de que Mooca ficou chique eu acho muito estranho. Está com muito prédio para o meu gosto, devia tirar um pouco aqueles prédios, as indústrias saíram de São Paulo. Por exemplo, a Antártica fechou, a União fechou. Essa eu achei uma perda para o bairro muito grande, porque as pessoas trabalhavam e moravam lá, eu tive colegas na escola da Antártica, era uma das melhores que tinha na Mooca, tive colegas que estudavam na escola da Antártica, que depois iam trabalhar na Antártica, então criavam uma rede, criavam uma empatia com o bairro, que não tem mais. As grandes, grandes empresas saíram de São Paulo, nem tem condições de ter um caminhão no meio do trânsito que vai ficar preso na Radial Leste, então isso eu acho uma perda para o bairro. Com essa história que ficou chique, eu não sei que chique é esse, eu estou até estranhando, mas enfim.

P - Sua mãe vive na Mooca ainda?

R - Não, minha mãe já faleceu, mas morou a vida inteira lá. Minha mãe não gostava muito, ela preferia ter morado aqui na Liberdade até hoje, mas enfim.

P - Ela faleceu em que ano?

R - Minha mãe faleceu tem três anos, em 2006.

P - Você mora na mesma casa?

R - Na mesma casa que eu morava. Eu continuo, eu gosto de lá. Todo mundo me conhece, o vizinho me conhece, o motorista de táxi, o vendedor, a mulher da pastelaria, eu gosto muito de lá, uns até acham, o verdureiro achava que eu tinha 12 anos de idade... Coitadinho do seu José, ele deixava coisas para mim com a minha vizinha, Ele falava: “Não, leva para ela, porque ela pode estar querendo”. Ele me conheceu desde que eu era criança e morava lá, minha mãe comprava dele, eu continuo comprando, eu só não compro agora porque ele morreu também, senão estaria comprando. A casa de laticínios, que eu ia com a minha mãe e continuo indo... É uma coisa meio automática, eu gosto muito de lá.

P - A cidade de São Paulo é muito presente na sua história de vida, pelo menos na história que você esta contando para gente. Como você pode dizer, pelo seu ponto de vista, a respeito das transformações da cidade, de viver em São Paulo?

R - Ah, eu tenho uma história muito boa. Uma das amigas da minha mãe, a dona Gleide, tinha um sítio, sabe, com burrinho, cavalinho, lago para pescar, na estrada do M’Boi Mirim, número 3200. Era o endereço do sítio. Nós íamos passar agradáveis fins de semana no sítio, andar a cavalo, comprar verdura, o vizinho do lado era verdureiro, ele plantava verdura, na estrada do M’Boi Mirim 3200, onde já teve problema, eu cobri essa matéria com os moradores reclamando que queriam a instalação de mais um semáforo, porque não dava para atravessar a rua. Na mesma cidade que eu, menina, fui brincar, fui andar a cavalo, fui brincar no sítio, subir em pé de árvore, pegar laranja. Então, a dona Gleide vendeu esse sítio. Agora acho que fizeram até uma Coab, sei lá o que fizeram. Eram vários sítios, as pessoas tinham sítios, chácaras, você ia, numa São Paulo que não existe mais. Eu falei, meu pai ia pescar na Guarapiranga, era deserto, era sítio, você pegava mato, uma São Paulo que não tem mais. O Largo Treze agora é centro, você vai no Largo Treze é a mesma coisa que ir na praça da Sé. Claro que a cidade cresceu, o progresso, mas em termos de qualidade de vida a gente perdeu muito. São Paulo acabava e começavam algumas casas e sítios, chácaras, as pessoas ou moravam ou passeavam, ou até viviam da terra, é o que eu falei, o senhorzinho lá, ele vivia, ele plantava alface e vivia daquilo ali, era fonte de renda dele, que não existe mais. Claro, em Mogi das Cruzes tem, mas essa São Paulo isso infelizmente não existe mais. A ideia que é um absurdo, eu cheguei a fazer isso, quando eu já tinha os meus 20 anos, fazer paquera na Avenida Ibirapuera, onde tinha casas de samba. A gente ia de carro e ficava paquerando, trocava telefone, vê se eu vou fazer isso na Avenida Ibirapuera hoje, é um absurdo com o corredor de ônibus. Você parava, não tinha esse fluxo, você fazia essas coisas. A gente perdeu muito, em termos de qualidade de vida, eu não sei como que vai fazer. Tem outra coisa que eu sempre conto. Quando eu estava no grupo, época de ditadura militar no Brasil, aquela coisa. Eu cheguei a fazer um cartaz com um plano de metrô para São Paulo. Eram dez linhas. Eu lembro disso como se fosse hoje, 1971, plano de metrô para a cidade de São Paulo eram dez linhas. Nós temos duas e qualquer coisa, duas e, chorando muito três. Então, que cidade é essa que nós vamos deixar, sabe? Como nós vamos trabalhar, como nós vamos andar nessa cidade? Eu não sei, daquela minha São Paulo que eu ia andar a cavalo e pegar verdura na Avenida M’ Boi Mirim, eu não sei como vai ser daqui a 20, 30, 40 anos, então isso acho que precisamos trabalhar, todo mundo.

P - Inês e a vida hoje. Você trabalha na prefeitura, como é o seu dia a dia hoje?

R - Eu trabalho lá na “Pref”, e continuo participando das ONGs, continuo tendo a minha vida... Faço ainda uma matéria na USP, como aluna especial. Porque aquilo lá é pior do que cachaça, você entra lá e não sai... “Ó, ninguém estuda mais lá, viu gente? Vocês não vão mais pra lá, lá é perigoso”. Eu estava conversando com um professor meu, o problema da USP não são os professores, são os alunos, porque na USP você aprende sem querer, mesmo que você não queira. “Não, eu não vou, eu não vou fazer”. Quando você vê, você já fez, quando você vai fazer seminário, quando você vê você já está pesquisando. Então isso é uma coisa, é um dos raros lugares – todo mundo fala que eu sou parcial, eu falo que sou mesmo, falar mal de São Paulo e da USP, eu brigo mesmo, não tem jeito. É um dos raros lugares que o conhecimento prevalece sobre o dinheiro. Eu acho que isso tem que manter assim, eu espero que mantenha, pra que a gente possa manter esse centro de conhecimento independente de dinheiro. Não é quem tem mais dinheiro, é quem tem mais conhecimento, eu espero que isso continue.

P - E nos horários vagos, no lazer. O que você costuma fazer?

R - Bom, agora eu sou uma senhora idosa, eu fico em casa, apesar das más línguas dizerem, eu fico em casa, vou ao cinema, teatro, restaurantes quando dá, quando me permite meu modesto orçamento. Eu aproveito a cidade, gosto muito de cinema, gosto muito de teatro, gosto muito de exposição, alguma mostra, alguma coisa no Ibirapuera, na Oca, essas exposições são muito boas. Pinacoteca, se tem alguma coisa, a gente vai, o que tem a gente vai seguindo. Um showzinho para não perder o vicio... Eu ando muito chata, eu não vou mais, algum mega evento, um show muito especial... A gente vai seguindo, continuo visitando as pessoas que eu conheço, vou e vêm em casa, enfim minha vidinha tranquila.

P - E o futuro, o que você tem vontade de fazer?

R - Eu? Além de estudar latim? Eu pretendo morar em São Paulo, não sei morar fora de São Paulo, esse negócio de aposentar e morar na praia, eu não vou, não. Eu adoro praia, adoro viajar, mas sair daqui, não saio não. Como digo, eu e meu marido Mário de Andrade, nada como passear na Rua Quinze, né? Eu gosto de ir no centro, eu sou moça que nasceu no centro, vou morrer no centro. Eu gosto de ver os sebos, nem vou muito porque o meu bolso não gosta... Mas enfim, ver os meus sebos, eu não saberia morar fora de São Paulo, Deus me livre e guarde, nem fala isso. Gostaria que a cidade resolvesse esse problema de transporte. Problema de segurança. Se bem que, graças a Deus, só uma vez o menino tentou roubar o meu relógio, mas não conseguiu. Pessoalmente nunca aconteceu nada. Só os meus dois carros que roubaram, mas isso é coisa pouca. Ser assaltada, graças a Deus, até hoje, uma violência maior... nunca. E olha que eu ando pra baixo e pra cima. Tudo bem que a Mooca é exceção. Eu e a minha vizinha de frente, a gente fica ali sentada na porta conversando até 11 horas da noite. Eu falei isso pra uma amiga minha, ela não acreditou. A minha vizinha, ela também mora lá, ela tem uma história de vida parecida, a gente senta e fica conversando, o guarda conhece a gente, pergunta se a gente precisa de alguma coisa. Na esquina da minha casa tem um posto policial, eles praticam essa policia comunitária, eles conhecem a gente, tudo muito tranquilo, é uma coisa rara, mas é verdade.

P - Profissionalmente tem algum desafio, algum sonho?

R - Eu acho que eu fiz o que eu gostaria de ter feito, eu sou muito feliz, eu pude fazer as matérias que eu quis, não tudo, mas em linhas gerais eu fiz o que eu queria. Eu fiz as matérias que eu queria, cobria o que me interessava fazer. Ganhar dinheiro não ganhei até hoje, mas me sinto muito realizada. Em termos de academia, eu pude fazer mestrado, eu pude ensinar. Talvez voltar ensinar, apesar dessa história de diploma todo [em 2009, caiu a exigência de diploma específico para o exercício do jornalismo], na faculdade de jornalismo. Talvez mais para a frente, alguma coisa por aí.

P - Que legal. Faltou perguntar alguma coisa que você acha importante dizer da sua história de vida, algum tema, algum período?

R - Não. Eu gostaria de deixar que São Paulo é uma cidade fantástica. Lembrar de um tempo que talvez não volte mais, que era um tempo que você ia nos restaurantes... Tem uma história que eu acho que eu esqueci. Uma vez, o meu pai ligou pro vizinho, porque a gente não tinha telefone nesse tempo, pra minha mãe se trocar e me trocar, que nós íamos para o Cine Marrocos e ele tinha que voltar pra casa porque ele estava sem gravata. E não poderia entrar sem gravata. Então, ele estava no centro, voltou para pegar minha mãe e para se trocar porque um cavalheiro não entrava. Essa São Paulo mais cordial, eu acho que seria o termo, eu sinto muita falta e eu espero que de alguma maneira isso possa resgatar e se manter pras gerações que estão chegando. Não, não passa essa imagem de São Paulo de violência. Tem problemas? Tem. Mas essa coisa, essa efervescência, essa cidade onde todo mundo se encontra, você tem tribos diferentes convivendo, que isso possa ser mantido pra quem está chegando.

P - Inês como que foi pra você essa experiência de olhar para trás, de recuperar um pouquinho da sua história, de contar, de conversar com a gente?

R - Eu acho ótimo. Podem me chamar de novo que eu venho (risos). Eu gosto muito de passado, eu acho que você só avança a partir do momento que você sabe como foi o seu passado e trabalha bem com esse passado. Não é ficar falando “ah, antigamente isso era melhor”. Isso é coisa de velho gagá. Mas você veio de algum lugar, se você não reconhece o seu passado, não avança. Então, eu acho importante essa iniciativa de vocês, eu espero que vocês continuem, espero que ampliem, contem comigo pro que precisar. Para mim foi uma experiência muito boa.

P - Tá bom. Então a gente do Museu te agradece muito.

R - Eu que agradeço, espero ter ajudado vocês.

P - Bastante. Obrigado.

Recolher