Projeto Memória dos Brasileiros

Depoimento de Maria Izabel Muniz Figueiredo (Bebela)

Entrevistada por Antônia Domingues e Winny Choe

Juazeiro, 06/12/2007

Realização: Museu da Pessoa

Entrevista MB_HV086

Transcrito por Regina Paula de Souza

Revisado por Viviane Aguiar

Publicado em 29/11/2013

P1 – Bom, eu vou pedir para a senhora repetir o seu nome inteiro, o local e a data de nascimento.

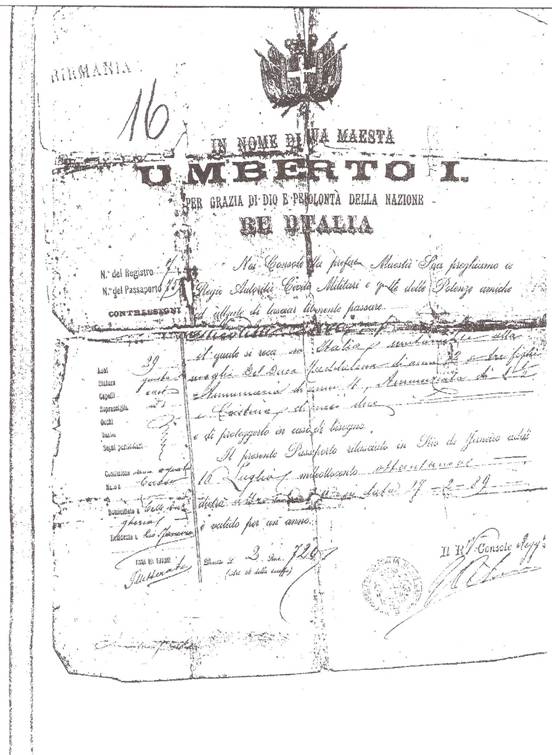

R – Bem, pode começar? Olho pra essa ou pra essa? Vocês têm essa confusão? (risos) Bem, meu nome é Maria Izabel Muniz Figueiredo, mais conhecida por Bebela. Eu nasci aqui em Juazeiro, no dia 12 de setembro de 1938. Meu pai é Francisco Evaristo Caboclo Figueiredo, nascido na cidade da Barra, ex-comandante dos navios de gaiola, grande amante da navegação do Rio São Francisco e funcionário, até morrer, da Viação Baiana do São Francisco, lamentavelmente, hoje extinta. E minha mãe, Edelvita Muniz Figueiredo, filha do lendário Barão Enéas, é o meu avô, era um homem cheio de histórias e que tinha a sua patente, ficava feliz em ser chamado “o Barão”, as filhas do Barão, as meninas do Barão Enéas. E nós estamos fazendo essa gravação justamente nas terras do Barão, aqui eram todas umas roças de Ioiô, aqui nós chamávamos o avô, em vez de vovô, era Ioiô. E ele gostava muito desse tratamento. Aqui era a roça do Barão Enéas, chamada Mourão do Barão Enéas, Roça Santa Cruz. Fica às margens do Rio São Francisco, é um lugar lindo (risos). Sem modéstia, é um lugar belíssimo.

P1 – Bebela?

R – Sim.

P1 – Quem te deu esse apelido?

R – Olha, minha mãe e as pessoas, né? Pequenas. Tinha um cozinheiro, e o apelido que eu gostava muito era Zazá, era o cozinheiro lá da casa do meu avô Enéas. E, depois, foi cozinheiro da minha casa, Valdomiro, ele foi depois cozinheiro dos vapores e ele era um negro bonito, alto, gostava de cantar pra mim, contar muitas histórias do rio, que viu o Nego D’Água, conversava com a Mãe D’Água, que viu o Surubim de cabelo, o Minhocão. E eu amava Valdomiro por causa daquelas histórias dele. Ele me chamava Zazá, e meu tio Olinto também, que era o meu padrinho de batismo. Zazá. E minha mãe quem começou a chamar Bebela, porque disse que eu era muito bonita e era Bebela. Diz que é bela duas vezes, e aí eu fiquei. Não sou bela, mas gostei do apelido (risos). Bebela!

P1 – E, Bebela, como era Juazeiro quando a senhora era pequena?

R – Ah, quando eu era pequena, Juazeiro era lindo. Hoje, morro de paixão, ou seja, quando eu estudei História, a história da civilização, no meu tempo de ginásio, né? Onde tem aquela parte do “Delenda est Carthago!”, para destruir Cartago, parece que essa frase foi maldita e caiu em Juazeiro. Porque parece que “Delenda est Juazeiro”. As coisas, os prédios mais bonitos, eles destroem, as coisas mais belas. E Juazeiro do meu tempo de menina era aquela cidade pacata, bonita, eu mesma morava na Rua 28 de Setembro, é onde existe um clube, o clube da 28, um clube que era da elite. Um clube bonito, e morava na casa número um, eu nasci no sobrado lá do Barão Enéas, do meu avô, na Rua da Polo, mas fui morar depois na Rua da 28, por muitos anos, e era aquele areião. Tinha um calçamento até uma parte da Rua da Polo, onde as moças faziam o footing, passeavam pra lá e pra cá toda noite, dia de domingo, eu morria de inveja: “Eu quero crescer logo pra fazer aquele passeio.” Mas eu me deleitava com o areião lá da minha rua, brincando com as meninas e minhas amigas, Terezinha Braga, Alcina, Maria José, Maria Alice, todas elas. E aquela “gritalhada” toda. Eu admirava a praça da igreja, a igreja não estava muito bonita, não, tinha caído com a enchente e estava sempre em reconstrução, reconstrução, eu não entendia por que a igreja não era uma igreja como outras que eu via quando viajava, mas eu gostava mesmo, porque tinha uma coisa muito especial, a nossa padroeira. A Santa Padroeira da Igreja de Juazeiro chama-se Nossa Senhora das Grotas. Por quê? Porque ela foi encontrada por um índio vaqueiro quando estava pastoreando gado lá nas grotas do rio. Que é grota? Quando as ondas do rio, as maretas que a gente chama, do Rio São Francisco estão bem fortes, entram no barranco e abrem o barranco e ali é uma grota. Então, o índio encontrou aquela santa, né? Aí, achou linda, uma calunga, assim falavam as pessoas mais antigas. Foi atrás do padre que estava: “Frei Henrique! Frei Henrique! Olha, encontrei isso aqui, uma calunga!” Ele disse: “Não, não é, é o retrato da mãe de Deus.” É uma santa belíssima, é estilo barroco, barroco português. Não é muito grande, mais ou menos assim. Aí o padre disse: “Olha, é a mãe de Deus e, como a mãe de Deus pode ter muitos anos, o nome dela vai ser muitos nomes, o nome vai ser Nossa Senhora das Grotas e ela será a padroeira desse povoado, desta cidade que vai surgir aqui, que é Juazeiro.” E até hoje, sabe quando foi isso? Em 1706. E essa santa está lá na Catedral de Juazeiro, vocês deem um passeio por lá, podem até ver, bonita a Nossa Senhora das Grotas. Então, eu tinha verdadeiro amor pela igreja, por Nossa Senhora das Grotas, gostava de ir à missa todo dia, gostava de fazer teatro, a gente chamava drama: “Hoje tem drama na minha casa.” Então, colocava uma coberta (risos), em um arame, que era o pano, né? Aí, à noite, a gente inventava peças, declamava poesia, cantava. Eu, no tempo de menina, adorava o Carnaval. Eu tenho um retrato aos seis meses de idade, eu já vestia uma fantasia, uma fantasia de baiana, e a outra eu não me lembro, eu sei que a de baiana eu tenho um retrato até hoje. Então, eu adorava o Carnaval de Juazeiro. A minha casa era, a nossa casa era muito visitada pelos caretas, aqueles grupos de foliões que faziam careta, tinha o bloco de sujos. Depois, surgiram as batucadas, e meu pai recebia a visita daquelas pessoas todas, minha mãe servia cerveja, só que era cerveja, não sei como eles tomavam, naquele tempo era muito quente. Muitos licores que minha mãe fazia pra essa, licor de jenipapo, caju, de leite, de anis. Ah, eu ficava feliz, a minha vida, gostava muito de bonecas, fazia aniversário de bonecas, aí, quitute ou guisado, convidava as meninas a fazer comidinhas. Era assim, estudava, sempre eu estudei em colégio das freiras salesianas, eu fiz o primário todo, né? Eu fui alfabetizada por minha mãe e por duas freiras que eu não esqueço nunca, Irmã Conceição, Irmã Carolina Spezia, era do Paraná, parece-me que estou vendo Irmã Carolina, muito alta, alva, os olhos verdes, eu bem morena, eu tenho um tipo de índia, o cabelo bem... Eu ficava encantada com os olhos da freira. Eu tinha uma boneca chamada Suzete, que até hoje eu tenho, toda descabelada, está toda. Aí eu dizia: “Mas a Irmã Carolina parece com a Suzete minha boneca.” Eu achava lindo. E aprendi desde cedo, o meu pai tinha um certo conhecimento, me ensinava palavras em francês, mas eu gostava muito de inglês. Ia para o cinema e bastante, dia de domingo, ele dava o dinheiro para ir para a matinê ver os filmes, eu era encantada, achava a Shirley Temple, achava linda (risos). E outros artistas também, depois. Gostava de cantar em inglês, eu tinha uma tia, tia Detinha, era muito vaidosa, ela cantava, mas era um inglês tão louco, ela me passava aquelas cantigas, aquelas canções em inglês, era assim. Gostava de dançar, muitíssimo de dançar, já tinha uma admiração por tudo, pelo folclore, quer dizer, eu gostava de folclore, mas não sabia que se gostava e não sabia o que era. Sabia que o povo, e os caboclos eram um grupo que gostava de meu pai, que ele tinha um... Meu pai parecia tanto com um índio que o nome era Francisco Evaristo Figueiredo. Ele, então, mudou no diário oficial, incluiu no seu nome Francisco Evaristo Caboclo Figueiredo, porque ele parecia com um índio, uma homenagem aos índios. Eu achava aquilo muito bonito, e os caboclos iam visitar, minha mãe gostava de participar, era uma pessoa muito pacata, mas amiga do pessoal do Clube da 28 de Setembro, costurava as fantasias do povo, que os blocos iam lá pra casa. Minha mãe ajudava a costurar aquelas coisas pras minhas amigas que iam dançar. Outra coisa que me encantava, quando eu era menina, era o Natal juazeirense, não tinha essa coisa de Papai Noel. Quando eu era menina, não falavam em Papai Noel, e, aí, meu pai dava um presente, minha mãe, presentes, mas eu tinha um amor pela lapinha, que é o presépio. Lá em casa sempre armava o presépio, o Menino Jesus, Nossa Senhora, todos os animais, era uma festa pra mim naquela sala, que a gente chamava sala de visitas. Tinha uma mobília de vime cor-de-rosa e eu achava linda, e fazia aquela lapinha. E havia esses Ternos de Reis, ah, eu era encantada pelos Ternos, queria tanto crescer pra fazer parte daqueles Ternos de Reis. São grupos que saem pelas ruas. Ternos das Camponesas, esse aí ficou assim no meu coração, eu não esqueço nunca. E o Terno da Mamãe Sacode, esse era de meninas, até que eu fui para o Terno das Ciganinhas. O grupo todo se veste a caráter, roupa de cigana, a Mamãe Sacode, e sai pelas ruas com os arcos, com uma lanterna iluminando, né? Aí, tem que ter uma cançoneta, a canção tem que ser de compositor de Juazeiro, da cidade. Eu era louca pelos Ternos de Reis. Então, foi uma infância muito alegre. Ouvia, tinha as filarmônicas, eu morava perto do Clube da 28 e ouvia, mas dormia embalada pela Cavalaria Rusticana, por aqueles dobrados tradicionais das bandas. Ah, eu gostava demais. Uma casa assim, musical. Desde pequena, quando eu estudei lá no Salesiana, no colégio, aprendi logo piano, começava a estudar piano, depois, fiz o colégio, o ginasial, no meu tempo era o ginásio. Os quatro anos. É português, latim, francês, inglês. Aí, me encontrei com o idioma que eu gostava, né? Inglês, gostava muito, e também continuei estudando piano até que fiz o curso normal, não, o ginasial, e fiz o curso Magistério com as freiras sacramentinas, quer dizer, saí das salesianas e fui educada por sacramentinas, freiras francesas. Tinha outro costume, a metodologia diferente, eram mais abertas, já estava estudando piano, quando terminei o ginásio. Quando terminei o Magistério, fui pra São Paulo complementar meus estudos. Aí, encontrei a Pauliceia desvairada, né? Terra que eu amo de coração. Chegando em São Paulo, eu vi como o paulista dava valor ao folclore, eu digo: “Meu Deus! Eu sei tanta coisa do folclore.” (risos) Mesmo que eu sabia francês e não sabia que sabia, eu só conhecia o folclore, mas não sabia que sabia, né? Foi em São Paulo, pois eu amo tanto São Paulo, que me despertou, me deu consciência do que eu sabia, do que eu queria. Continuei estudando piano, cheguei a tocar até razoavelmente bem. Meu sobrinho, que era mais velho do que eu e tocava, estudava violino, então, eu pegava às vezes o violino do Valdir. Também fiz curso de violão com uma professora muito boa lá na Vila Pompeia. A minha irmã estudava violão, chegou a tocar muito bem, a Lourdes. E era, foi tudo muito bom. Da minha infância eu tenho recordações belíssimas, daqui da roça de Ioiô, quando vinha passar as férias. Eu, uma vez, à noite, era na hora de contar histórias, cada um contava histórias fantásticas do rio. Do minhocão, da lontra e do Nego D’Água. O Nego D’Água, disse que visitava aqui. Tem aqui essa parte que chamava “baixa”. O rio, quando enche, enche tudo isso aí. Aí, eu gostava de tomar banho na baixa, mas a água não ficava muito limpa. Então, eu vinha com minhas primas: “Vamos tomar banho no rio.” Era umas seis horas, eu era menina. Chegando aqui perto, elas maiores do que eu, mais espertas, correram logo e se jogaram no rio: “Bebela! Você está em cima, ó, o Nego D’Água!” Menina, conto a vocês, quando eu olhei pra canoa, chamava Canoa do Barão, meu avô tinha canoas, tinha canoa pequena, canoa grande, barco grande e paquete, que eu sofri muito com esse nome quando fui estudar em São Paulo. E lá tinha tudo isso. Eu olhei, eu queria sair. Ah, quando eu olhei pra canoa, digo que eu vi o Nego D’Água, mas, olha, a coisa estava tão viva no meu imaginário que eu senti que ele estava presente (batendo palmas). E fazendo batuque na canoa, de acordo com a história que me contaram. Aí, eu queria correr e queria chorar, não podia nem respirar, e alegre, porque estava vendo o Nego D’Água. Depois gritei, gritei, parece-me que o Nego D’Água saiu, deu um pulo e formou aquele grande círculo no rio, quando a gente joga uma pedra no rio, né? Bem, eu devia ter uns nove a dez anos. Na história, diz assim, quando o Nego D’Água não levar a gente para o fundo, para casa, para o reino dele, é sinal que a gente vai ser muito feliz e que a gente ganha um amigo. Aí, desse dia em diante, eu sei que eu vou ser feliz para sempre, e sempre o Nego D’Água está presente em minha vida. Gosto muito da história do Nego D’Água.

P1 – Qual é a história que contam do Nego D’Água?

R – O Nego D’Água é um mito aí do rio, o senhor do rio, e ele vive no fundo do rio. Disse que ele tem um reinado, é dono de todas as águas e ele tem um rival que é o Caboclo D’Água, que é um índio bonito, que mora no rio e tem penachos. E que eles vivem sempre em guerra, ou então com o Minhocão, o Minhocão é o Surubim, é o São Surubim, não é? Que vive aí no rio também, que é senhor do rio. Eles vivem em guerra, discutindo a cheia, discutindo as vazantes, discutindo os temporais, querem ser os donos das águas. E o Nego D’Água aparece. É também chamado Compadre D’Água, gosta muito de fazer batuque na proa ou na popa das canoas. Antigamente, que tinha muitos paquetes, que é um barco maior com uma vela, antigamente, de Juazeiro pra Petrolina não havia ponte, e a travessia era feita por paquetes, um barco que chamava paquete, abria uma vela, e a paisagem, humanizavam a paisagem aquelas velas brancas, ficava uma coisa encantadora. A vista de Juazeiro a Petrolina ou de Petrolina para Juazeiro, uma maravilha! Então, o Nego D’Água virava esses paquetes e também os vapores, ele chegava a virar os vapores e pedia a algumas pessoas, alguns privilegiados podem ver o Nego D’Água, então, ele pede carne, pede farinha, pede charuto, e, se a pessoa chegar a oferecer para ele, ele então diz que aquela pessoa vai ser feliz para sempre, vai realizar todos os desejos. E, se por acaso negar, ele luta e puxa aquela pessoa e leva pra ser o seu escravo ou escrava. Diz que ele é apaixonado por moça de coxas grossas, e tem uma coisa, ele não pisa nas margens do rio, ele não aparece se tem cacos de vidro, pedaço de vidro, ele tem pavor. Tem fazendas, tem roças na beira do rio que colocam vidros, garrafas quebradas para afugentar o Nego D’Água. É uma história, é um conto, é uma coisa que está viva e está bem viva o Nego D’Água, bem presente no imaginário das pessoas, haja vista Juazeiro, né? Lá no Angari, que é um bairro de pescadores, tem a estátua do Nego D’Água, ela foi feita por um amigo meu, chama Ledo Ivo, é um juazeirense escultor, mora há seis meses em Paris, faz muito trabalho lá na Europa, e mora há seis meses, oito meses, aqui no rio, casado também com uma francesa, muito bem casado por sinal. É o Ledo Ivo, um escultor, ele fez agora a réplica da Nossa Senhora das Grotas, está uma coisa, porque eu pedi tanto ao padre, eu e outras pessoas, mas eu pedi insistentemente ao meu grande amigo Padre Amâncio de Sena, que é o vigário-geral da diocese, que não deixasse mais Nossa Senhora das Grotas sair às ruas, porque, de 1706, está arriscada a quebrar, então, há uma réplica para sair nas procissões, todo dia 8 de setembro. Esse ano já começou, o Padre Amâncio mandou fazer, eu achei que foi uma atitude maravilhosa, um respeito ao patrimônio histórico e religioso da cidade. Pois o Nego D’Água é essa figura, essa figura lendária, e que todo mundo respeita, como também o Minhocão, Minhocão é o Surubim, Surubim é um peixe lindo e gostosíssimo. É o São Surubim, mas era muito vaidoso. Tem a piranha, tem o surubim, o piau, piumata, o caboja. Ele, então, dizia nas reuniões dos peixes que ele era o rei do Rio São Francisco, era o mais bonito, aquele couro bonito, inclusive, quem chegasse, seus filhos, quando chegam à mesa das pessoas, é uma coisa. Todos elogiam o sabor do surubim, ele não se incomodava de saber que seus filhos, seus descendentes eram às vezes pratos especiais nos banquetes das pessoas, mas aconteceu que ele insultou tanto os outros peixes, que os peixes, na calada da noite, fizeram uma reunião: “Então, o que a gente vai fazer para acabar com este orgulho de São Surubim?” Aí, a piranha dizia: “Vamos dar uns dentes assim como os meus.” Que a piranha têm aqueles, né? “Vamos fazer isso...” Olha, uma _______, muito gorda e bonita, falou: “Sabe de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um castigo a ele. Ele fica se gabando, se elogiando, com o seu couro bonito e brilhante, vamos dar um castigo, vamos fazer.” Então, disseram que os peixes em silêncio: “Vamos deixar aparecer muita pinta preta, vamos sujar o Surubim.” Aí, eles fizeram uma concentração, e as águas se revoltaram, vieram maretas, mas o Surubim estava fora. Não deixaram entrar na reunião dos peixes, pois que, no outro dia, na calada da noite, amanheceu, o sol chegou brilhante e bonito como é o sol daqui no Rio São Francisco, e o Surubim, como de sempre, né? Dando seu passeio matinal, olhou para as águas, que tem hora que o rio dorme, quando o rio dorme, ele fica um espelho. Então, ele olhou, começou a virar: “O que foi? O que é isso? O que aconteceu comigo? Tantas pintas?” Ele é todo pintado. Aí ficou numa revolta: “Eu não posso! Eu era tão lindo, era tão bonito o branco do meu couro.” Os outros peixes ficaram escutando, né? Chegou então a piranha, disse: “Sabe o que é isso? Porque você foi muito orgulhoso, aí, você com suas pintas.” Ele disse: “Não, não me dou por vencido, eu agora que vou ser o tal aqui nesse rio, eu e minhas pintas, ninguém tem pintas igual a mim!” Continuou o seu passeio, continuou sendo o senhor São Surubim, é o peixe mais gostoso e mais cobiçado do Rio São Francisco (risos). É a história do Surubim. Agora, se o Surubim, tem um Surubim que é mau e que fica muito velho, quando ele envelhece, cria cabelos, então, fica o Surubim de cabelo, e ele é chamado Minhocão. O Minhocão é temido, o Minhocão já derrubou, já naufragou paquetes, navios do Rio São Francisco, invadiu as roças aqui com as melancias, melões, ele entra, ele é enorme, um Surubim enorme. Ele inchou, ficou velho, de tanta ruindade, criou até cabelo, e ele é o terror da vazante, de quem plantava pela vazante, quando o rio vazava, deixava o húmus, isso aqui era uma coisa fantástica, de melancias, melões, sem adubo, sem nada. A natureza mesmo, uma coisa maravilhosa. Então, o Minhocão também é temido pela sua ruindade. E temos também a Mãe D’Água, né? Cantando sempre, para atrair os homens, os amigos. Temos a Cachorrinha, a Lontra também é muito famosa. Olha, nesse livro que eu cheguei a publicar, são 47 lendas, todas com essas lendas e mitos do Rio São Francisco, eu gosto muito desse livro. E tem esse poema, Eu Vi o Nego D’Água. E vi mesmo, quando eu olho pra cá, só me lembro daquele dia, daquela tarde, quase noite, e que olhei pra canoa e vi o Surubim fazendo batuque. Não posso esquecer nunca essa imagem (risos). Tem a Serpente da Ilha do Fogo, é a história que meus netos mais curtem, a lenda da Serpente da Ilha do Fogo. Era uma menina muito linda, dizem que chamava Maria Alice e outros dizem que ela chamava Doralice, não sei. “Doralice!” A mamãe dizia: “Não vá para o rio sozinha, você, a menina boa, a menina que é muito boa, obediente, vai para o rio com a vovó, com a mamãe, o papai, não vai sozinha!” Ela: “Um dia, eu vou só.” E a Doralice foi crescendo, ficando uma mocinha bonita: “Um dia, eu vou ao rio sozinha.” E realmente ela foi. Ah, brincou tanto, viu os peixes, viu tantas coisas, tinha aguapé, tinha tanta folha gostosa, araçás na beira do rio, e ela se divertindo. Quando ela olhou assim: “Ai, meu Deus! Já é noite, e agora?” Não sabia voltar pra casa, não sabia. Veio a lua, que o luar aqui é belíssimo, né? Então, ela começou a olhar, aí foi: “Ai, meu Deus! Sou eu.” Ela: “Ai!” Sua fisionomia se refletia no espelho do rio das águas. E a lua iluminando: “Sou eu, não é possível, eu sou bonita assim? Ah, eu agora vou ser eu mesma, eu vou fazer o que eu quero e eu vou ser eu mesma.” Ah, mas como ela teve esse desejo de orgulho, “e vou ser a mais bonita”, ela foi se transformando numa serpente, a serpente. Os olhos foram se transformando em tochas e ela foi indo e, sem sentir, ela já estava dentro d’água nadando, nadando e foi bater na Ilha do Fogo. A Ilha do Fogo é essa ilha que é mais de Juazeiro do que Petrolina. Ela é nossa, é do lado de cá. E tem um monte, um morro muito bonito. Então, o que fez Doralice? Ou Maria Alice, como contam outros? Ela virou serpente e entrou, foi ficar debaixo do morro, com aqueles olhos de fogo enormes. Aí olhou para Juazeiro, né? Que era: “Não, eu não posso mais aí.” Aí, Nossa Senhora das Grotas, a padroeira, disse: “Maria Alice, você foi muito má. Não seja. Por que você foi desobediente?” Pegou três fiozinhos de cabelo de Nossa Senhora das Grotas e prendeu Maria Alice: “Você vai ficar aí.” Bom, dizem, em Juazeiro, houve muita briga por causa de terra e adultérios e brigas. Então, o primeiro fio de cabelo de Nossa Senhora partiu, outra vez, veio Guerra de Canudos e não sei quê, contendas políticas. O segundo fio de cabelo partiu, resultado: Nossa Senhora disse: “Olha, Dora, você está vigiando o povo, você foi fruto da sua desobediência, se esse último fio do meu cabelo quebrar, então, as águas do Rio São Francisco vão subir, e Juazeiro vai virar uma cama de baleia.” Então, muita gente acredita, muita gente vive com essa lenda na cabeça, no subconsciente, é muito interessante. Minha mãe é uma pessoa de um certo conhecimento, de uma certa cultura, mas ela gostava das lendas, ela me contava outras histórias. Nós fomos visitar o lago de Sobradinho, a primeira vez, a família toda: “Ah!” Eu digo: “O que foi minha mãe?” “Não é lindo, é o rio-mar, é a serpente, é o último cabelo de Nossa Senhora das Grotas, vai quebrar, e Juazeiro vai virar cama de baleia.” (risos) Quer dizer, até a minha mãe. Nesse tempo, ela já estava com quase 90 anos, já quase 90 anos, já tinha os 89 anos, ela fez. Guerra de Canudos, ela fez de tirana, ela começa o filme de Orlando Senna. E Jorge Bodanzky, o cameraman, e nós fizemos esse filme. Ela tinha ainda isso no seu subconsciente. Da lenda da Serpente da Ilha do Fogo. E ela está lá, né? Dizem que está com os olhos virados pra Juazeiro, e protegendo, e segurando as pessoas. Diz que colocando no imaginário, no pensamento das pessoas a bondade, a justiça pra não quebrar o último fio de cabelo de Nossa Senhora das Grotas. É, Juazeiro é cidade de lendas, viu? E muitas histórias.

P1 – Bebela, me conta uma coisa, com quem a senhora aprendeu tantas lendas?

R – Aqui na roça, aqui na roça, né? Aqui na casa grande, como eles dizem, que eu não gostava. Então, a noite era a hora de contar histórias, e meu pai que viajou, meu pai acreditava no Nego D’Água: “Cuidado! Cuidado!” (risos) Era uma pessoa que sabia ler bem, ele estudou francês, aqueles estudos do tempo dele. E me contava essas histórias do rio, do Vapor Fantasma. Ave Maria! Meu pai amava os vapores. Os vapores aqui são os navios, que a gente chamava, né? Dizia, então, meu pai: “Olha, cuidado!” Quando eu viajava, então, tinha um vapor que vem à noite, nas noites de escuridão. Eu digo: “Ai, meu pai!” Chama o Vapor Fantasma, diz que uma senhora muito pobre estava com suas filhas pedindo às embarcações que passassem que deixassem alguma coisa pra ela. Então, a menina assim: “Mãe, oh, mãe! Que luz é aquela que vem acolá?” E a mãe: “Filha! É o Vapor Fantasma que vem nos buscar.” Aí, o Vapor Fantasma veio, ela entrou com seus filhos, ficaram muito ricos e felizes para sempre. Meu pai dizia: “Eu procuro tanto lá o vapor, lá na escuridão, quero ver o Vapor Fantasma, mas eu ainda não vi o Vapor Fantasma.” E as pessoas acreditam que o Vapor Fantasma vai aparecer aí, os ribeirinhos têm aquelas... (risos) Faz parte da cultura do povo, né?

P1 – Bebela, conta um pouquinho mais sobre o seu pai.

R – Ah, meu pai era uma figura interessantíssima, eu não gostava muito dele não, sabe por quê? Porque ele era muito rigoroso, tinha a hora pra eu dormir, pra hora de escovar os dentes, tinha hora nanar. E escrevia muitas cartas para os amigos e mandava que eu fizesse os envelopes. Ah, mas eu errava tanto, errava. Aí era aquela briga. Olha, não sei, caminhar, arrastando as sandálias: “Pelo amor de Deus! Uma moça descente caminha sem arrastar as sandálias, sem fazer barulho.” Era tanta exigência (risos). Mas ele era interessante, parecia um índio. Dizem que eu tenho muita coisa dele de rosto, não sei. Ele gostava muito de ler, tinha uma devoção fora do comum a São Francisco, o nome dele era Francisco. Todo dia 4 de outubro, lá em casa, era uma festa, era uma festa! Ele mandava celebrar uma missa de ação de graças a São Francisco, depois distribuía, ele era pobre, mas distribuía, do ordenado dele, não sei, naqueles tempos chamava cesta básica, almoços para o povo, para os pobres, roupas também, ele mandava celebrar missa. E, quando ele veio trabalhar, ele era negociante, né? É Casa Armazém Caboclo, ali na Rua da Polo, onde era uma loja muito importante, hoje é a Master, era o armazém, nós temos foto ainda. Ele foi ser funcionário da Viação Baiana, foi ser comandante. Viajou, mas depois não pôde viajar, problema de família, ficou como chefe do almoxarifado e assistente de todos os gerentes que vinham, pessoas importantes, Nelson Xavier, veio também Cordeiro de Miranda, que foi político em revolução e tanta coisa, o Doutor Jorge Lacerda Kelch, pessoas de alto nível cultural, e ele trabalhava com essa gente. E meu pai gostava de dividir o almoço dele, ele gostava muito: “Oh, hoje está muito bom, vamos fazer pra mandar pra fulano.” Ele sabia que a pessoa estava precisando de qualquer coisa, ele mandava levar, não queria que ninguém soubesse. O dia que ele morreu, menina, no velório, tantas pessoas que foram visitar a gente e dizia: “Oh, mas meu pai morreu.” Eu digo: “Minha mãe, o que foi?” “Ah, mas ele mandava isso, ele fazia isso.” Ele era assim, gostava muito da maçonaria, o meu pai, eu não entendo, é tanto da igreja igual à da maçonaria, porque antigamente tinha uma coisa, mas ele era... Todos os padres que vinham aqui pra Juazeiro visitar, o vigário mandava se hospedar com ele. Ele pertencia também à Ordem Terceira de São Francisco lá em Salvador. Gostava do rio, amava o Rio São Francisco, ele tinha verdadeira paixão pela navegação. Hoje, a navegação está extinta, né? Por um decreto, e o decreto foi do FHC, de Fernando Henrique, mas, agora, no governo Lula, a viação foi extinta. Se quem está lá em cima vê as coisas daqui, ele deve ter chorado muito, porque era a paixão dele, era a viação. Gostava muito de música, tocava clarinete de vez em quando, gostava de assobiar árias. Ele conhecia árias assim, não é? De certas óperas, e gostava muito da Cavalaria Rusticana, e muita coisa interessante, de hinos da Igreja Católica, gostava de escrever, fazer carta, tem uma caligrafia muito bonita, e tinha uma paixão. No primeiro casamento, teve oito filhos, Eduardo, Arthur e Chiquito, Francisco, né? Todos têm que ser médicos, todos, mas ele não podia, ele era pobre, como era que, de Juazeiro, como é que ele podia ir? Mas ele mandou. Ele era primo de um grande jornalista do Brasil, Geraldo Rocha, que foi do A Noite, Ilustrada, A Tarde, foi amigo de Perón, revolução no Rio de Janeiro, Geraldo Rocha. E também em Barreiras. Que é a terra dele e era primo. O Arthur, meu irmão, foi morar com Geraldo Rocha, que era primo, né? Eduardo foi ficar com meus parentes lá em São Paulo, médico. E o Chiquito ficou mais tempo com ele, com a minha mãe, não tinha assim. Depois ele se casou com a minha mãe, e tem eu, a Graçu, e teve um filho, o José, que morreu logo, pequenininho, mas não havia esse negócio de filho de primeiro casal, nem madrasta. Nós éramos muito unidos, e o Chiquito gostava muito de minha mãe, que é o Francisco, que é médico, morou em São Paulo também, gostava muito de folclore e de dançar. Meu pai gostava de música, do Carnaval, foi um dos fundadores da Sociedade Apolo Juazeirense, grande clube de Juazeiro. Porque era importante que fosse fundador do clube, e, ainda, músico da filarmônica. Ele que foi o penúltimo fundador da Sociedade Apolo Juazeirense a morrer, e era sócio também na 28, ele não tinha brigas. Muita gente da 28 não pisava nem na calçada do prédio da Apolo e vice-versa, ele não. Frequentava os dois e ainda tinha uma paixão pelo Clube dos Artistas, que é o clube dos artistas juazeirenses, perto do Hotel Opara, onde vocês estão. Meu pai gostava dali, é o Clube de Operários, e, então, à noite, ele ia para o baile, quando chegava, era aquela mesura toda, as pessoas homenageavam, ele adorava aquele Clube dos Operários. E, hoje, até hoje um clube que está aí de pé, muito bonito, com a sua organização perfeita e tal. Ele gostava muito de servir. E de contar histórias e piadas, as histórias dele (risos). Contava das coisas que ele vivia aí no São Francisco, as pessoas que ele conhecia, era uma personalidade interessante.

P1 – O que ele contava sobre a navegação?

R – A navegação! Tinha verdadeira paixão.

P1 – O que ele contava sobre a navegação?

R – Ah, pela navegação, ele gostava de parar em cada porto, visitar aquelas senhoras dos prefeitos. Ele contava muito na guerra, essa guerra, luta dos coronéis. Remanso com Pilão Arcado, então, Coronel Franklin foi um grande coronel, é o pai de um grande escritor baiano, o Wilson Lins, que escreveu Os Cabras do Coronel, o Médio São Francisco, eu acho um livro dele muito importante. Numa das revoluções lá, daquelas brigas dos coronéis, ele trouxe, meu pai: “Olhe, eu peguei o Coronel Franklin e botei no meu camarote e trouxe ele pra cá.” Para embarcar no trem, né? Da leste brasileira, que ia pra Salvador, pra livrar da morte. Então, o Wilson Lins, a família, tinha verdadeira amizade ao meu pai, ele era admirador desses coronéis do São Francisco. Do Médio São Francisco. Tinham muitas amizades, muitas amizades. Ele, aquela é uma pessoa carismática. Ele adorava ser católico e praticante e tinha uma verdadeira paixão por São Francisco de Assis, e nós continuamos até hoje celebrando São Francisco por causa dele, São Francisco de Assis.

P1 – Do que ele mais gostava do Rio São Francisco?

R – Ah, as águas, as águas. E as águas barrentas do Rio São Francisco. O retrato do sangue que corre nas nossas veias, porque agora o rio ficou verde, depois da barragem. Mas as águas do Rio São Francisco eram barrentas e, então, quando chegava a enchente, eram vermelhas. Ele tinha verdadeiro sonho, que um dia a navegação ia florescer, que os navios iam ficar mais bonitos ainda. Como ele tinha paixão pelo Navio Juracy Magalhães, o Muniz, era enorme. O Barão de Cotegipe, que era da... O Barão de Cotegipe é da Barra, da cidade que ele nasceu, e ele tinha paixão por esse vapor. Aliás, todo juazeirense, porque o apito do Barão, todo poeta antigo ou que viveu aquela época, nas suas poesias falando do rio, fala: “E o apito do Barão.” Quando o Barão apitava por aqui, lá ouvia no cais de Juazeiro. Aí, todo mundo corria para o cais para ouvir o Barão e ver a chegada do vapor, prestigiar a chegada do vapor com sua tripulação e os seus comandantes e tudo isso. Ele amava, e os peixes também. Gostava muito de surubim, caboja desapareceu, nunca mais caboja e “pocamon”, uns chamam pacamã, ele chamava “pocamon”. Ele gostava muito desses peixes. E amava o rio: “Esse rio é vida.” Ele já tinha... Hoje, quando eu vejo essa preocupação do povo com o rio, meu pai já teve: “Oh, não joga papel no rio.” Ele tinha essa preocupação, ele amava, quando a gente chegava aqui: “Não faz sujeira para o rio. Não, não vamos sujar o rio.” Ele tinha loucura por isso aqui e pelo Rio São Francisco, pelas águas, achava: “Coisa mais linda uma mareta.” Mareta é onda, né? Uma mareta levar a canoa bem no alto, ou, então, no vapor, aquele balanço, que era aquele balanço gostoso do vapor. Tinha paixão.

P2 – Oh, Bebela, e você? Como é que você começou a ir para o rio? Foi com o seu pai a primeira vez e entrou no rio, como é que foi daí? O que você achou do rio? Do que você gostava?

R – Não, porque a primeira vez que eu entrei no rio não foi propriamente com ele, não. Foi com minha mãe, e o pessoal de lá da roça, para tomar banho. Era menina pequena. Ah, uma animação muito grande ir para o rio e já com aquelas histórias na cabeça de quem corria. Eu tinha a impressão que, quando eu entrasse no rio, eu ia encontrar a Mãe D’Água, porque tinha um cabelo grande que era igual ao meu, e que eu ia ver o Nego D’Água, e que realmente eu vi. Eu tenho impressão, quando eu falo, quando eu lembro isso, eu tenho impressão de que eu vi mesmo, uma coisa interessante o subconsciente da gente, né? O imaginário das pessoas. Então, sentia aquela água, aquela coisa bonita e todo mundo nadando, as pessoas saltando, cantando, que vinham em grupo. Meus primos todos, minha tia, minhas tias, minha mãe. E um banho, mas um banho mesmo pra valer, de entrar na água. A gente chegava, às vezes, sete da manhã, saía dez horas, era coisa de louco. Agora, a primeira emoção de tomar banho no rio é muito grande. Eu sei que eu era pequenininha, ainda me lembro, eu pensava que eu ia ver tudo, que eu ia encontrar Nego D’Água, que eu ia encontrar a Mãe D’Água, a Cachorrinha D’Água, a Lontra, aquelas coisas. A Mãe D’Água cantando com os cabelos, eu tinha impressão que ia ver tudo isso.

P2 – E quando você viu um vapor?

R – Ah, o vapor... Olhe, não me fale em vapor que eu sou apaixonada, eu acho que o Brasil, Brasil sei não, os nossos dirigentes, os nossos governantes não tiveram respeito com o Rio São Francisco nem com a navegação. Ah, eu posso, nós podemos dividir a navegação do São Francisco em ciclos. Primeiro, foi o ciclo do ajojo, que era a embarcação do índio, ele pegava uma carnaúba, uma madeira, emendava, é como uma jangada, mas não era aquela propriamente jangada do Ceará, era diferente, era reta. Aqui assim, um quadrado, aliás, um retângulo de madeira amarrada. E eles viajavam os índios. Aí, partiram pra canoa, que era o tronco da árvore, cavava e formava a canoa. Da canoa, vieram os paquetes, que tinha aqueles paquetes, é um barco mais bonitinho, como imitando aqueles saveiros lá de Salvador, com a vela muito bonita, aquela vela branca. E nós tivemos o ciclo das barcas, as barcas do Rio São Francisco. É uma história linda que nunca devia ter terminado, eu não sei, porque na Europa, Portugal, na Rússia, até hoje se fala nos barqueiros do Volga, não é? Que têm aquela história toda. E eu acho que ainda existe, está por lá. E aqui acabou, misteriosamente. As barcas, então, eram as embarcações maiores, tinham um toldo de palha, de carnaúba, onde ficava o barqueiro, o dono da barca, tinha uma espécie de um camarotezinho com a cama etc. e tinha a parte, outra da barca onde ficavam os remeiros. Esses remeiros, todos eles têm uma ferida no peito de enfiar o remo pra desencalhar a barca, que elas eram enormes, eram enormes as barcas e faziam a viagem de Juazeiro para Ibotirama, outras de Ibotirama para até o Rio Grande. Os afluentes do Rio São Francisco. E as barcas ficaram famosas. Ser dono de barca era um status, pessoa rica. A barca carregava sal, açúcar, peles de animais, a cera da carnaúba, que não tinha o vinil, não tinha vinil. Os discos, para tocar nas vitrolas, eram feitos de cera de carnaúba, então, vinha daqui do São Francisco, e as barcas carregavam tudo isso. E ser dono de barca era um status, era maravilhoso. As barcas, em certa feita, os barqueiros, inclusive o meu avô, eles foram a Salvador, foram de burro na viagem, uma viagem. Chegando lá na Baía de Todos os Santos viram aquelas embarcações bonitas do imperador. Da corte e de outras pessoas, e elas tinham figuras de proa, como aquelas barcas dos Fenícios, lembra? Faça assim uma lembrança na História. Os Fenícios não tinham aquelas figuras de proa? Que eram significativas, que davam mensagens. Então, os negociantes barqueiros viram aquilo e, então, disseram: “Não, nós vamos também botar nas barcas umas figuras de proa.” A primeira foi de louça, de um amigo, minha mãe disse que era amigo, da minha mãe e de meu avô, o Barão Enéas, era uma figura de proa de louça, como aquelas de Salvador que estavam lá no porto, na Baía de Todos os Santos. É Miguel Italiano o nome, ele era de ascendência italiana, morava em Juazeiro. Depois, os outros, que não puderam fazer de louça, mandaram fazer as carrancas. Aí nasceram as carrancas em Juazeiro, a primeira expressão de arte do juazeirense, do ribeirinho, foi a carranca, os artistas, os primeiros artistas plásticos foram os carranqueiros. Aí começaram a fazer as carrancas, e as barcas ficaram bonitas. E as primeiras carrancas foram feitas como um adorno, repare bem, um adorno, mas, aqui em Juazeiro, tinha muitos carranqueiros etc. Mas apareceu uma madeira melhor, e um carranqueiro que parece que tinha as mãos abençoadas por Deus era Francisco Biquiba dy Lafuente Guarany, morreu com quase 100 anos, ele fabricou as mais lindas carrancas, que a carranca quanto mais feia é mais bonita, né? Então, teve a primeira fase de Guarany, a segunda fase de Guarany e a terceira fase de Guarany. Tudo isso vocês poderão pesquisar, ainda mais, lendo o livro do Sal, meu amigo querido Paulo Pardal, morreu o ano passado, ele veio ao lançamento do nosso livro das lendas no dia 2 de abril, no dia 23 de abril, ele faleceu no Rio de Janeiro, deixando uma obra fantástica sobre as carrancas do Rio São Francisco. Ninguém vai escrever mais, que ele já disse tudo sobre carranca. E, hoje, os carranqueiros que têm aqui hoje, hoje as carrancas não são mais no Juazeiro, mas estão aí ao longo do São Francisco, Santa Maria Vitória, Petrolina tem muito carranqueiro, que carranca de valor é de madeira, seguindo a tradição. A carranca verdadeira é a carranca de madeira. Então, aconteceu o seguinte, outra história, um dono de barca mandou fazer uma carranca bem bonita para colocar na sua barca. Foi feita a carranca, uns dizem que foi, como é o nome? A Barca ao Amanhecer, outro, sabe como é a história? Quem conta um conto aumenta um ponto. Eu sei que existia a barca que era bonita e que começou a navegar por aí, no Rio São Francisco. Quando foi um dia, perto do anoitecer, as águas ficaram muito revoltas. E dizem que foi num lugar aí do São Francisco, depois do Arcado, entre Morro, o Campo do Vento, um lugar que eu me encantei quando eu viajei, eu não sei, que eu já estava impressionada com a história, é um lugar lindo o Campo do Vento. Diz então que um dos remeiros disse assim: “Meu senhor” – para o barqueiro – “olhe, eu estava ali, e a carranca deu um gemido.” “Ah, está maluco que a carranca deu um gemido! Vá trabalhar, vá remar!” Outra vez: “Meu senhor?” “O que é?” “A carranca deu o segundo gemido.” “Que segundo gemido! Está sonhando! Você bebeu, é?” Ele: “Não, meu patrão, vamos embora. Meu patrão, vamos parar, vamos parar essa viagem, vamos pernoitar aqui.” E ia anoitecendo: “Ai, meu senhor! A carranca deu o terceiro gemido e tudo vai acabar.” Quando disse que tudo vai acabar, a carranca, a barca começou a girar, começou a girar! E foi girar e foi para o fundo. Somente aquele remeiro que ouviu os gemidos da carranca nadou, nadou, nadou e chegou, então, num lugar muito pequenininho, perto do Campo do Vento, aí encontrou a família: “O que foi?” “Eu estou morrendo, estou morrendo.” Trataram dele, cuidaram, ele disse: “Sabe?” Aí contou a história: “Eu disse ao meu patrão, dono da barca, vamos parar, ele não quis. O segundo gemido, ele não quis. O terceiro, a barca virou, só estou eu para contar a história.” Bom, a partir desse dia, a carranca deixou de ser um elemento decorativo na barca e virou proteção. Quem quiser ser feliz aqui no Rio São Francisco tem que ter uma carranca. Ela livra das doenças, dos maus espíritos, das invejas, de tudo quanto é ruim. Eu acredito nas carrancas, eu acredito na força da carranca. Carranca de barro, não, carranca de barro não tem expressão. Tem expressão artística, mas a verdadeira, a que tem a tradição, a história, é carranca de madeira.

P2 – Oh, Bebela, essa figura de proa de louça, tinha a imagem de quê?

R – De uma mulher muito linda.

P2 – É?

R – É, disse que era de uma mulher muito linda, disse que muito bonita.

P2 – E como é que foi chegando?

R – Aqui?

P2 – Não, a esse rosto que tem hoje?

R – Ah, porque o Guarany, como eu falei, o Francisco dy Lafuente Guarany, lá de Santa Maria, já morreu. Tem um filho dele ainda lá, fazendo carrancas. Ele começou a fazer carrancas mais simples, foi aperfeiçoando e tem a primeira fase de Guarany, uma figura bonita, as carrancas. A segunda fase e a terceira fase e agora eles estão fazendo essa parte que é a chorona, não é? E, como é o nome? A vampiro! Que eu detesto, é mais fácil de fazer, é mais comercial. Você sabe como é, a luta pela sobrevivência, né? Essa vampiro rapidamente se faz. Meu amigo carranqueiro Paulo Queimado, eu fui em Salvador dar umas aulas de folclore na universidade, na Unyahna [Instituto de Educação Superior], e ele foi comigo. Enquanto eu dava aula sobre Juazeiro, ele esculpia uma carranca. Ele faz também todas as fases, mas é como ele me explica: “Bebela, porque a vampira é fácil de fazer, é mais comercial, vende logo, né?” E a carranca, ela protege, protege.

P1 – E, Bebela, e sobre as...

R – Sim, e depois das carrancas, das barcas, veio o sergipano, Seu Rocha, meu amigo Manoel Vieira da Rocha, morreu, Deus o tenha. Ele trouxe aquela barca sergipana e colocou motor, então, ora, tendo motor, o que a barca fazia com os remeiros? Em oito dias, a barca fazia em dois, o que a barca fazia a viagem em 30, a sergipana em oito. E foi mais uma tradição que se foi. Hoje, só temos essas lanchas que tem aí fazendo as travessias, todas foram inspiradas nas sergipanas, os sergipanos chegaram e viraram o jogo. Acabaram com a tradição das barcas, as antigas barcas de Juazeiro e do Rio São Francisco, que Paulo Pardal tanto se encantou, que escreveu aquela obra fantástica. E depois vieram os navios. Foi no século XVIII a Viação Brasil, que era a navegação, depois de Navegação Brasil, foi Navegação do São Francisco. Em 1930, o Governo da Bahia encantou e criou a Viação Baiana do São Francisco. A coisa, a paixão e a namorada eterna de meu pai, essa companhia, que hoje está aí, é um lugar que hoje apelidaram de Orla 2, que eu tenho verdadeiro horror, era a Viação Baiana. Eu me criei visitando a Viação, correndo naqueles vapores com os meus amigos, filhos do gerente, que tinha residência, e meu pai era sempre assistente dos gerentes, e viajava. Eu brincava com Letícia, Lucila, Jorginho, eu me lembro muito deles. Eles foram meus maiores amigos, que eu era adolescente. Nos navios, ah, pois caminhava: “Olha, você morre!” Os operários e os funcionários da Viação, que era enorme, tinha muitos. Você não viu as chatas dentro da Ilha do Fogo, hoje só têm aqueles empurradores e aquelas embarcações, mas eram navios lindos, tinha primeira classe, a segunda classe, um lugar para dançar, era lindo, tinha sala de restaurante, tinha o comandante, o comissário, as zeladoras que cuidavam dos camarotes, os marinheiros. Os vapores eram lindos, Juracy, Cordeiro de Miranda, Jansen Melo, eles são tanto filhas, que eu nem sei mais, eu prefiro até nem lembrar deles, porque me dá muita saudade, muita angústia, a insensibilidade dos governantes, até quando era a Viação Baiana, a Viação Mineira, que a sede ali em Minas. A Viação Bahia era particular, era uma coisa linda os navios passando, até a ponte foi feita com o portão, é uma lift bridge, uma ponte levadiça, foi a primeira no Brasil e a quinta no mundo em cimento protendido, cimento gelado, foi uma firma muito importante, franco-brasileira e belga, a Estaca Franki, que um engenheiro, Jean, francês que fez a ponte, é José Antônio Scarpa, Telmo Carneiro Filho, um carioca bem bacana que ficou muito meu amigo, tinha paixão por Telmo (risos). E ele era o engenheiro coordenador do cimento protendido, que fazia essa ponte, e, hoje, lamentavelmente, a ignorância de quem está aqui, me perdoe, porque foi uma ignorância de “enlarguecer” ponte, isso não existe, gente! Não existe! Tinha que construir uma nova ponte saindo do distrito industrial de Juazeiro até o porto de Petrolina, gastava-se muito menos do que quebrar uma coisa para “enlarguecer”. Isso não existe! Essa ponte é uma ponte histórica, dos anos 50, foi a primeira no Brasil segundo a Estaca Franki, os engenheiros foram meus amigos, contavam pra mim, explicaram. Nesse tempo, eu estudava em São Paulo, vinha pra cá em todas as férias, estava muito letrada, falava inglês, francês (risos). Eu estava mesmo, era uma garota, gostava de estudar, de ler muitos jornais, então, eu era muito amiga do pessoal da ponte, era muito atualizada, modéstia à parte, eu sempre vivi à frente do meu tempo, assumo isso (risos). Porque há pessoas que vivem além do seu tempo, pessoas salientes. Eu sempre vivi à frente do meu tempo e estou feliz por ter feito isso, sempre eu adiantava as coisas. E o trabalho da ponte, eu era amiga desse povo. E tinha os vapores, eram lindos, você já pensou que, quando tinha, que o Barão de Cotegipe ia passar, aquele portão da ponte subia, e o vapor passava por cima? Tem até uma música de um pernambucano, é Geraldo Azevedo, né? “Juazeiro, Petrolina...” Eu não sei, ele conta a história: “Eu era menino e ia pra Juazeiro, e a ponte levantava num gostoso vai e vem.” É uma música muito bonita, Juazeiro e Petrolina. Então, tudo isso acabar, era Viação Baiana, Mineira, depois, nos anos 60, fizeram, como se junta um pool, né? De empresas, né? Ficou Franave [Companhia de Navegação do São Francisco], um nome que eu detesto, Franave, Viação Franave, Viação do São Francisco, a Franave resultou em falência. O Fernando Henrique decretou o fechamento, né? A falência da empresa. Hoje está aí, a leilão, a leilão, inclusive, eu tenho um grande problema, eu e minha irmã, a Graçu, porque lá na Franave, que hoje está, que era aí no local, no lugar que chama Orla 2, que tinha a residência do gerente, o almoxarifado, onde meu pai comandava aquela parte toda importante da empresa, depois tinha outra parte, que eram as oficinas onde os operários faziam, consertavam os vapores. E, hoje, disse que derrubaram parte, que vão fazer restaurante, vão fazer isso e aquilo, que eu não acredito. Acho que sem poesia, sem tradição, porque devia conservar. E o governo não devia fazer isso, eu sei que eu li, o assoreamento do rio é muito grande, os navios não podem passar, mas deviam ter cuidado do rio, não é? Como é que, se a navegação fluvial é mais barata, se é louvável, é tudo Brasil, um país, um Estado, a Bahia tem, se não me falha a memória, são 75 rios, riachos, mananciais com 17 bacias hidrográficas. Olhe, um Estado ter tudo isso, é 75 e 17, são 17 bacias, 75, entre rios e mananciais. Então, como é que acaba o rio? Minas Gerais, o Rio das Velhas, que era tão lindo, está degradado, acabado. Tinha que cuidar do rio e não extinguir, e dar um jeito de fazer a dragagem. E evitar o assoreamento também, o homem, o ribeirinho só usou o rio para enriquecer, para plantar, para sobreviver, e não cuidou dele, faltou o amor, usaram só o rio como coisa de utilidade, um objeto de utilidade, não deram o amor que ele merece, e o rio está assim desse jeito. E foi decretada a falência da Viação, os funcionários estão aí à mercê, se vão ser demitidos ou não sei se vão. Eu não sei qual é, nunca mais conversei com eles. E eu estou muito preocupada, por quê? Tem um São Francisco desse tamanho, ele, com as mãos, foi meu pai, Francisco Caboclo Figueiredo, que comprou este santo com o Doutor Jorge de Lacerda Kelch, no ano de 1943, está entendendo? 1943, para fazer a festa de São Francisco, porque eles faziam aí na Viação, 4 de outubro, mas era um imagem pequenininha. Aí, mesmo preocupado, queria uma imagem grande, bonita, resultado: com o tombamento e o tal do leilão que vai haver, o santo está na Ilha do Fogo. Este ano, eu e minha (risos)... O pessoal da Viação, que a Viação eu só chamo, não chamo Franave, a Viação Baiana que devia fazer a festa de São Francisco. Eu fui lá com minha irmã pedir que liberassem o santo. Menina! Foi preciso ofício, assinei tanta coisa, que devolvi o santo, o santo veio, ficou na residência do meu pai, onde mora minha irmã Graçu, que é mais devota ainda do que eu de São Francisco. Eu sou um pouco relaxada, ela cuida muito mais de São Francisco do que eu. E São Francisco ficou três dias lá em casa, foi o dia de glória, agora, esse ano. E tivemos de devolver. Agora, o meu amigo José Vicente Vidal, que ocupou o lugar de meu pai aqui na Viação, quando era Viação Franave, ele é professor, meu artista, passamos 30 anos no grupo Juá, cantando, é meu amigo, irmão. Vidal me contou que essa imagem não foi tombada, e no tombamento diz assim: imagem particular. Que foi pertencente à minha família, e Doutor Kelch. Doutor Kelch morreu, e Dona Carmem, que era os amigos de papai que compraram a imagem, nos deram a imagem: “Olha, nós vamos embora pra Salvador.” Porque os gerentes eram nomeados pelo governo e iam embora. Ele: “Nós vamos embora para Salvador. Olha, Caboclo, Bebé, Vivita”, que era minha mãe Edelvita, mas chamavam Vivita, “você fica com o santo”. E o santo está aí, agora, nós vamos fazer uma carta, eu e minha irmã, ao Senhor Presidente da República, a quem de direito que leve, faça seu leilão, mas não deixe a imagem de São Francisco. O último trabalho de meu pai, o protetor do São Francisco está aí na Ilha do Fogo. Então, acabar a navegação eu acho um desleixo, um não ao Brasil, eu acho um desrespeito a essa terra, a esse rio. Acabar a navegação, eu sei que ela não vai acabar, Deus há de ajudar que uma firma importante possa arrematar nesse leilão, e que volte a navegação a ser particular, privada. Não quero mais que seja estatal, não. Juazeiro é porto natural, em qualquer lugar que você queira botar um navio de qualquer calado, ele entra aqui, não entra do lado de lá, em Petrolina não entra, não, é pedra, mas aqui é natural, é porto natural. Juazeiro teve uma importância muito grande na Segunda Guerra Mundial, quando submarinos começaram a torpedear os navios lá em Salvador, na Baía de Todos os Santos, então, o comércio, a indústria, tudo que vinha do Rio Grande do Sul parando aqui, vinha para o Norte, Nordeste, vinha, por exemplo, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, ia até São Paulo ou Rio de Janeiro, daí ia para Pirapora, Minas Gerais, Minas Gerais e Pirapora, vinha para o porto de Juazeiro, de Juazeiro é que ia mercadoria pra Maranhão, Piauí, para o Norte e o Nordeste e vice-versa, a mercadoria, tanto para o Norte como para o Sul. O porto foi importantíssimo, nas geografias antigas, e outros, na de Aroldo de Azevedo, talvez, autores dizem, são dois portos fluviais importantes no Brasil: Manaus e Juazeiro na Bahia. Por causa da Navegação Baiana do São Francisco. Olha, menina! É tanta história, que lembrar tudo isso me deixa doente, eu sou apaixonada pela navegação, pelos navios, tenho o retrato de muito deles e não posso nem lembrar que isso aconteceu, que essa navegação, que hoje é Franave, que era Baiana do São Francisco, foi extinta. Para mim, um fracasso, o fracasso dos governantes brasileiros.

P1 – Muita gente fala do apito, né? Que o apito traz memórias?

R – O apito do Barão, exatamente, a coisa mais linda do mundo! Vocês já foram à praça, ali, do Saldanha Marinho, já viram Saldanha? É o vapor do seco, o vapor velho do seco. Mas, olha, foi o primeiro navio, que a gente chama vapor, chamado Saldanha Marinho, porque Saldanha Marinho foi um pernambucano que muito estudou, que muito trabalhou, desde Dom Pedro II, para efetivar e para implantar a navegação fluvial no Rio São Francisco. Então, o primeiro vapor que singrou as águas do Rio São Francisco foi o Saldanha Marinho, vocês vão conhecer ali. Chegou aqui em Juazeiro no dia 7 de fevereiro de 1871, no dia 7, outros historiadores botam 4. Eu sei que é fevereiro de 1871, saiu do Rio das Velhas e atravessou e veio para cá. Dizem que foi uma festa fantástica, uns historiadores juazeirenses escreveram que até o maquinista era importante, do navio, do vapor, era o bisavô de João Gilberto, de Joãozinho de Dona Patu, que a gente chama o João da Bossa Nova. E foi. O Saldanha Marinho aportou no porto do Jovino, que era avô de João Gilberto, é onde é hoje a diocese, a biblioteca da diocese aqui no porto. Esse navio ficou um século. Quando foi no dia 4 de fevereiro de 1971, o prefeito era o prefeito mais alegre, mas um dos mais amados de Juazeiro, que foi Américo Tanuri, o gringo, era descendente de árabe, Américo Tanuri lutou, como também Seu Nei Arieira, que era o gerente da Viação Baiana, já era Franave, lamentavelmente já era Franave, e lutamos muito para que nos concedessem o vapor à Prefeitura de Juazeiro, para que ficasse uma praça como marco da navegação, um século de navegação. E realmente aconteceu. Ele estava ali onde a gente chama o “cais”. O cais era a coisa mais linda de Juazeiro, mas o prefeito demoliu, uma coisa linda começada em 1912 por um prefeito, Rodolfo Araújo, mas a paixão do cais era Prijinho, Aprígio Duarte Filho, o prefeito que governou Juazeiro 24 anos, temporariamente, com espaços de tempo. E ele foi intendente, foi prefeito e a paixão era o cais. A gente ia namorar no cais, era a coisa mais linda do mundo! A curva do cais! Ah, como eu tenho saudade, namorei muito na curva do cais, era a curva que fazia no cais. Encostava no cais para ver a lua, era uma coisa! O cais de Juazeiro. Quando eu era estudante, as acácias, lindas! Com aqueles cachos dourados, eu digo, é prenúncio de férias, era mesmo, desde outubro elas começavam. Novembro, dezembro eram as férias. O cais era tudo pra gente em Juazeiro, lamentavelmente demoliram pra botar cano de ferro, não sei por quê. Perguntem-me, era uma obra de arte o cais, todo de cimento com aquela balaustrada, a gente se recostava pra namorar, ou então, subia. Eu sentava no cais, eu sempre à frente do meu tempo, a gente sentava na balaustrada, ficava lá em cima. Eu e todas as moças do meu tempo, passear no cais, namorar no cais. E o cais hoje está muito feio, hoje apelidaram, de cais botaram orla, não sei por quê. Quando eu estudei a orla, só aprendi que a orla é só fluvial, a gente chamava beira-rio. Não tinha orla fluvial, não. Eu nunca vi na minha vida, vi agora, detesto! Detesto! E, então, os vapores, vocês vão ver, eu faço questão, visitem o vapor Saldanha Marinho, como eram os camarotes, todos bonitinhos e hoje está... O Prefeito Misael tirou o vapor lá do cais e colocou na praça que chama orla, que era Viação Baiana, que era a companhia de navegação. Foi o lugar certo, pelo menos está lembrando a todo mundo que aquele espaço ali era da companhia de navegação. Os vapores eram lindos! Sabe uma coisa muito que usou no meu tempo que eu era jovem? O passeio a bordo. A igreja queria, as pessoas, as confrarias religiosas, que hoje são as pastorais, eles queriam angariar recurso pra fazer qualquer coisa. Então, faziam os passeios a bordo. A gente comprava o ingresso, música e dançando a bordo do vapor, passando por aqui e voltando, era lindo o passeio a bordo. Só há um navio agora, ele está em Minas Gerais, Minas Gerais é a dona de tudo, me desculpe se tem algum mineiro (risos). Minas Gerais é a dona de tudo. O rio nasceu em Minas, tem razão, né? Nasceu lá, está certo. O Benjamim Guimarães está em Pirapora, hoje ele só faz turismo, ele sai de Pirapora, mas ele veio a Juazeiro em 86. Aí nós fizemos uma grande festa pra ele, as moças vestidas a caráter, como era naquela época, com as sombrinhas esperando o vapor, essas coisas. E ele hoje só vem até a Lapa, faz turismo, o Benjamim. O Benjamim não era da Baiana não, era da Mineira, então é justo que ele fique em Minas Gerais, nós estamos aí com o Saldanha Marinho, o marco da navegação. Depois, o segundo vapor foi o vapor Presidente Dantas, um presidente do Brasil. Então, como ele ajudou, esse navio foi armado, veio do Rio de Janeiro pra Salvador, de Salvador veio de trem até Alagoinhas, de Alagoinhas veio de carro de boi até chegar em Juazeiro e foi armado pelos operários da Viação Baiana do São Francisco. Foi o segundo navio, Presidente Dantas.

P2 – Oh, Bebela, queria que você contasse um pouco da sua experiência quando ouviu o primeiro apito.

R – Ah, o primeiro apito. Eu ouvia todos, eu sempre morei perto do cais. Quando vinha: “Oh, lá vem o vapor.” Minha mãe: “Não vai, não, você está estudando.” Eu ia para o cais para ver a chegada do vapor. É uma emoção muito grande, parece que a gente vai para um outro mundo, parece que você está, nem sei, viajando, é uma viagem ouvir o apito do vapor. E aqui na roça a gente corria louca, descia essa baixa correndo pra ir pra dar adeus, o povo joga beijo (risos). Viajantes eram uma coisa que alegrava o coração da gente, parecia que alguma coisa estava chegando pra gente. Cada chegada de vapor era um presente, uma alegria, parece que ele trazia alguma coisa pra gente, como também uma despedida. Às vezes, chorava, chorava! (risos) Eu e os colegas, uma grande amiga que eu tenho, mora em Salvador, Iraci Mota, ela fez o curso primário todo comigo, Magistério, e é minha amiga. A gente beijava pro povo, chorava sem conhecer as pessoas que estavam indo viajar no vapor, com um lenço branco. É uma emoção muito grande, viu?

P2 – Bebela, eu também conheci um pouco da sua filha, ela falou muito que você toca muitos instrumentos, gosta muito de folclore, gosta muito de história e tem toda uma participação também em um grupo de boi. Como é que foi que começou essa vontade?

R – Aqui, na roça, de noite, quando não tinha contação de história, todo mundo na esteira de taboa ou então esteira da carnaúba, que tem por aqui uma esteira, todo mundo ali contando história, cada um contando a história. Então, tinha o Reis de Boi e tem o boi, a jandaia, a ema, o urubu, o caçador, a Maria Carinhosa, que era a dona do boi. E, então, a gente começava a fazer as Pastorinhas, o Doutor, a Mulinha de Ouro, ela foi se apaixonar por um padre, ficou, sei lá, virou mula sem cabeça. E cada personagem desse tem uma canção. Primeiro, tem a canção das Pastoras e a Maria Carinhosa sempre. Quando eu estava aqui, toda noite tinha esse Reis, esse Reizado. Eu chamo Reis de Boi, e, quando eu fui ensinar na escola, eu ensinei jardim de infância, fui professora primária, aí fazia com os meus alunos esse Reis, o Reis de Boi, e, no curso ginasial, eu já tive um estilo, fui para o folclore americano. A gente tem ciclos na vida, eu me apaixonei também pelo folclore americano, pela música americana, cantava do folclore americano muita coisa. Fazia o Mother’s Day, o Dia das Mães, a festa toda em inglês, Dad’s Day, Mother’s Day, Thanksgiving Day. Fui uma professora que cumpri, eu francamente cumpri minha obrigação, eu ensinava por amor. Aliás, tudo que eu faço é por paixão, se eu não me apaixono por uma coisa, eu paro, porque a coisa só dá certo se você tem paixão. Então, eu me apaixonei por Robert Frost, um poeta americano que eu gostava demais, de Robert Frost, fazia o jogo, não é? Fazia coro falado com Robert Frost, tudo, porque era para ensinar inglês. Então, eu tinha que ensinar tudo aos meus alunos, não era só conjugar to be, to have, nada disso. Então, eu cantava.

P1 – Robert Frost?

R – Ah, Robert Frost pra mim era…

P1 – É o dos caminhos?

R – Oh, não fala nada disso (risos). As folhas, não é? E outras coisas mais. Então, eu só fazia as coisas com paixão, sem paixão nada. E o Reis de Boi, depois eu me casei com uma pessoa, um advogado, antes ele não era advogado, eu ensinava e tal. Depois eu tanto batalhei que ele fez o curso de Advocacia, era Orlando, era advogado e diretor de teatro, era um ótimo ator e diretor. Aí, vamos fundar. Sempre eu fazia teatro, teatro lá em casa pra igreja: “Vamos fazer um teatro pra igreja.” Ia no cinema, fazia o teatro, essas coisas, sempre envolvida com o palco. Aí começamos a fazer o Teatro Juá com peças muito boas da dramaturgia brasileira, da dramaturgia juazeirense, e também o Folk Dance Juá, danças daqui que o povo só ficava nesse samba. Nós dançávamos era tudo, outras dancinhas miúdas, fiz até um CD agora, há uns dois anos no São João. Não está muito bom, não, mas pelo menos ficou. Se eu morrer, as músicas ficaram aí pra quem quiser ensinar.

P1 – São João?

R – Sim, sim, pois aqui o São João faz um arraial, uma coisa assim, e tem muito folclore aí e as danças miúdas do folclore juazeirense: a Manqueira, a Rancheira e o Coco Catingueiro, não é o Coco Praieiro, Catingueiro.

P2 – Você pode explicar um pouquinho de cada uma?

R – A Manqueira era uma dança mancando: “O que é o que foi? O que é? É a Manqueira na dança do pé...” Até tinha um livro de um folclorista, que eu era apaixonada por ele, não sei se está vivo ou está morto, chama Osvaldo de Souza, ele tem um livro número um, número dois, número três, e ele registrou a Manqueira. Diz que é uma música de... Explica tudo direitinho, a temática, tudo isso da Manqueira.

P2 – Canta uma aí pra gente.

R – Não, acho que eu já esqueci. O refrão é esse: “O que foi? O que foi? O que é? É a Manqueira na ponta do pé. O que foi? O que foi? O que é? A Manqueira...” Eu não sei dançando no escuro (risos). Aí tem uns negócios meio doidos, né? Depois, tinha também a Manqueira, a Rancheira. Dizem que aqui perto da roça de Ioiô, por aí, aliás, Sobradinho, onde hoje é só Sobradinho, está fazendo o _______ dos amigos de minha família, né? Então, chegaram uns argentinos que moravam aí, não sei porque que esses argentinos pularam aqui de paraquedas, não sei como, e foram amigos desde o fim do século. Adélia, professora, que é a minha vizinha, ela quem me... Eu digo: “Adelinha, venha cá, me ensine mais a Rancheira que eu esqueci.” Aí ela viveu esse problema aí, contou a história da Manqueira e que ela também participou até o século XX, mas ainda tem dançadores de Rancheira lá pelo Tatauí, na fazenda dos parentes da professora Adélia. Uma música de raiz argentina: “Rancheira, vamos dançar a noite inteira. Rancheira, um passo lá e outro cá...” Parece os passos de tango, né? “Dança até o sol raiar...” Aí faz aquela... E o Coco é o Coco parecido com o Coco Praieiro.

P2 – Então, Bebela, pra gente voltar agora, eu queria que você falasse um pouco pra gente o que é, pra você, folclore? Como você vê isso?

R – Olha, pra mim, o folclore é vida, o folclore é a alma do Brasil, o folclore juazeirense é a alma de Juazeiro, o folclore baiano é a alma da Bahia. Então, o folclore reflete a vida do povo, o pensamento do povo, a afetividade do povo. Eu sempre tive por folclore uma verdadeira paixão. Nas pesquisas, eu comecei, como eu disse a você, quando cheguei em São Paulo e comecei a frequentar lá o Centro Folclórico Mário de Andrade. Ainda tem, né? Ainda existe lá? Eu ia sempre. Aí eu digo: “Meu Deus! Eu, folclore.” Eu não sabia (risos). Estou que digo que nem Dona Xepa, que eu já fiz Dona Xepa, 60 vezes essa peça, eu era Dona Xepa, eu sabia francês e não sabia que sabia. E a Dona Xepa dizia que ela aprendia algumas palavras erradas em francês, ela dizia: “Ah, eu sabia francês e não sabia que sabia.” Eu sabia o que era o folclore, eu vivi o folclore, mas não sabia que sabia. Então, lá em São Paulo, eu me conscientizei da grandeza do folclore, o que o folclore representa pra humanidade, pra união dos povos, é um fator de união nacional, o folclore une as pessoas, o folclore é alegria, é vida, é até sobrevivência. Agora, hoje em dia, o folclore é estudado, a cada dia que passa, junto à Medicina, à Psicologia, não é? A Antropologia está muito ligada ao folclore, e isso, então, cada dia mais valoriza o folclore e também complica. E também complica, as coisas vão se tornando tão importantes, tão boas que começam surgir as complicações, mas é isso mesmo. O povo, eu digo como Federico García Lorca, que dizia que o povo que não cuida do seu teatro está morto, está moribundo: o povo que não cuida, que não ama, que não preserva o seu folclore nem está morto ou moribundo, deve ser apagado, deve sumir, deve sumir, é gente sem alma, gente que não tem sentimento. Porque o folclore é a alma de cada povo, ele está presente em cada dia, e, por mais sofisticado, por mais rico, sempre, se a pessoa observar, há sempre uma parcela do folclore que é a raiz, que é o início de tudo. A minha experiência com o folclore começou aqui na roça, com minha casa, lá na nossa casa na cidade e aqui. Meu pai gostava muito das coisas antigas. E mandava a gente respeitar a cadeira antiga: “Por que vai jogar fora o livro antigo? Por que vai jogar fora?” Aí, isso foi criando na gente aquele respeito pelo passado. Ninguém, eu digo, todo dia, né? Eu dou aula de folclore no Instituto Isebes [Instituto Superior de Educação], é faculdade Shalom, Instituto Isebes, aqui em Juazeiro. Eu digo pra eles sempre: “Olhe, gente, tem que respeitar, o folclore é a alma de vocês, é a vida, é a história.” “Ah, não!” Você: “Ah, brincadeira!” As brincadeiras são as manifestações, o folclore se manifesta através da dança, da música, na culinária, na roupa, no que você veste, no que você reza, a religiosidade popular. “Ah, o candomblé é folclore!” Não, o candomblé é uma religião, religião afro, agora, ou entrou no universo do folclore pela beleza das cores dos orixás, pela dança de cada um, cada orixá tem sua dança característica, os tambores, cada um tem o seu toque, o seu som, cada orixá tem um toque, tem uma dança, não é tudo igual. O folclore é a diversidade presente, nada é repetido. Cada um é um, é a beleza, e cada um sendo um junto e forma uma unidade, forma a riqueza cultural do país, forma a riqueza cultural da cidade, forma a riqueza cultural da comunidade. Vamos valorizar a culinária típica da região, não vamos: “Ah, porque isso é bom.” É tudo isso, vamos valorizar também a cultura alheia, mas dar ênfase à culinária local, o que você aprendeu de sua avó, de seu bisavô, vamos viver isso, não é? Não deixar morrer, não perder a identidade cultural, que isso é uma desgraça, a cidade, a comunidade que perde a sua identidade. Hoje, com os estudos do folclore, nós já temos o folclore propriamente dito, a manifestação que nasce, que é do povo, que é da comunidade. E o parafolclórico, que: “Fulano de tal, colégio vai apresentar o seu folclore.” Não é, vamos dizer, o parafolclórico é o folclore a serviço da educação. Então, você vai pegar o seu aluno e vai contar pra ele o Samba de Véio, por exemplo, a Manqueira, a Rancheira, a Roda de São Gonçalo, a religiosidade popular de origem portuguesa e que vive aqui no Brasil. No Nordeste, todo mundo cantando São Gonçalo com aquela beleza de coreografia, a viola, o pandeiro, os congos de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, mas tudo isso, por exemplo, o Samba de Véio, que é tão juazeirense, por exemplo. Se você perguntou à cidade qualquer, qual a referência de Samba de Véio? Não sabe. Juazeiro teve Maria do Nego Bom, a maior sambista de Samba de Véio que já se conheceu, e fez parte de uma apresentação minha quando eu era garota e gostava. Levamos, eu e Orlando Pontes, levamos o Samba de Véio para o salão, que era um salão aristocrático da 28 de Setembro. Samba de Véio, pra mostrar à elite, muita gente aplaudiu, muita gente renegou: “Mas Bebela! Está doida!” Mas foi uma coisa linda, até temos fotos. Maria do Nego Bom, Maria (Embassaió?), também dançarina, são todas de Juazeiro, não tem. Se você perguntar ali perto: “Onde montar um Samba de Véio? Qual é a referência? Quem é que marcou aí anos atrás?” Não tem! Então, Juazeiro precisa, eu estou falando, eu sei que Juazeiro vai ouvir essa fita e vai se conscientizar da grandeza do seu folclore. Juazeiro é uma cidade que tem uma riqueza. O Rodeador, por exemplo, é um reduto, ali foi um antigo, um pequeno quilombo, o Rodeador. Tinha a Pedra do Alacoque, o Alacoque, que era um negro que morou lá séculos atrás. Você bate na pedra, e a pedra responde, e daí que surgiam essas danças de negro, o Samba de Véio veio de tudo isso aí, é do quilombo lá do Rodeador. E é uma dança que deve ser preservada, com a viola, o cantador, e há todo um ritual pra dançar, não é essa confusão que estão fazendo agora. Eu sofro com essas pessoas que querem introduzir uma modernidade no folclore, não pode. O folclore não é estático, ele é dinâmico, mas dinâmico quanto? Quanto à sua transmissão oral, por exemplo, as cantigas de roda de Juazeiro são as mais bonitas, mas ninguém sabe, ninguém viu quem ensinou, foi passando de geração para geração como as que cantam lá na Carnaíba, lá no Senhor do Bonfim, no São João do Senhor do Bonfim, essa cidade próxima, vizinha. Tem umas senhoras que cantam os rondós, as rodas. Então, mas introduzir, eu sofro muito. É que a preservação é errada, vamos dizer assim. Olha, essa palavra “resgatar”, pra mim, eu tenho pavor! “Ah, vamos resgatar isso.” Resgatar sem preservar não adianta, eu vou resgatar isso que estava esquecido, mas vamos preservar, vamos aumentar, vamos procurar, vamos ensinar, vamos fazer com que ele aconteça. Então, minha experiência com o folclore vem desde menina, cantando roda, aqui no Reis de Boi, por exemplo, que é a manifestação mais linda, mais antiga com os penitentes, porque os boiadeiros, os tropeiros dos Garcia D’Ávila, os donos das sesmarias, dessas terras, que vinham desde Itapuã de Salvador até o Maranhão, ele é dono de tudo isso aqui, o Garcia D’Ávila, até hoje o castelo, eles têm. Então, trouxeram tudo isso pra cá, muita coisa de origem portuguesa está contida no folclore daqui da região. E as pessoas querem fazer coisa modernizada, não pode. O Samba de Véio, no estudo que eu fiz do Samba de Véio com o Orlando, Portugal, quando estudando literatura portuguesa nas cantigas de amor, cantigas de maldizer e cantigas de amigo, o Samba de Véio tem isso. Eles não sabem, porque, quando você entra, você tem que fazer um verso comigo, aí, se você gosta de mim (risos), cantiga de amigo ou de bem dizer, se você não gosta de mim, tem que ser um verso de maldizer que nem as cantigas lá da literatura portuguesa, das cantigas lá de Portugal, não é? Da literatura portuguesa, cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de maldizer, as trovas, tudo isso. O Congo de Nossa Senhora do Rosário também, eram os escravos que moravam aqui, não sei se lá em São Paulo, eu vi muito, tem até a igreja, eu frequentava lá, Nossa Senhora dos Pretos, lá no Largo do Arouche. Não sei se ainda tem, uma igrejinha bem pequenininha lá no Largo do Arouche, é de santa, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, eu cansei de ir lá à missa assistir, não sei se ainda tem. Salvador tem lá no Pelourinho, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e, aqui, tem a Confraria de Nossa Senhora. Eles saem todo ano, em vez de ajoelhar pra rezar, eles dançam em fila indiana cantando: “Porque a senhora é a tela que vem naquela bandeira. É a Virgem do Rosário, nossa mãe padroeira. Dale jim, que dale jim, que dale janui. Com dois pés. Dale jim, que dale jim, que dale...” (risos) Então, mistura palavra africana com “janui”, é uma coisa, é um barato (risos). É literatura, é língua portuguesa misturada com a cultura negra e indígena, e eles são seculares, não é? E é uma tradição que eu estou sofrendo muito que está quase levado à extinção, por quê? Antigamente, a vida era mais fácil, não sei, ou mais difícil, mas eles faziam suas coisas, hoje, a sobrevivência, né? Cidade que não tem muito emprego, que não tem indústria, então eles querem: “Dona Bebela, nós queremos sair, os cocares, e aí não tem roupa.” “Vamos pedir à prefeitura, se tem dificuldade pra arranjar roupa, nós arranjamos.” E, se não houver um certo amparo a essas manifestações, estão fadados a desaparecer. Então, o meu sofrimento com o folclore é tudo isso, é sentir que muita gente não leva o folclore a sério, e outros, por vaidade, querer inovar, introduzir, fazer inovações indevidas e aí deturpa a beleza dos versos, das cantigas. Uma coisa muito importante que eu quero deixar gravado aqui, pedir a quem pode me ajudar, é que, quando as, voltando às barcas, à navegação, a outra experiência minha do folclore é que eu descobri que os barqueiros, os remeiros... Barqueiro era o dono da barca, era o senhor todo poderoso. Eles se comunicavam, para o barqueiro, o dono da barca não saber, com a outra barca que passava. Aí cantavam. São as loas dos barqueiros. Eu estou fazendo esse trabalho, é muito difícil, tem que viajar muito pra ainda pegar gente que cante. Aí, estudando folclore, encontrei, de um folclorista baiano, irmão de uma grande amiga minha, uma grande folclorista baiana, se vocês forem a Salvador comprem o livro dela, Hildegardes Vianna, morreu, era a presidente da Comissão do Folclore Baiano, morreu recentemente. A professora Hildegardes já era de idade, mas uma pessoa cheia de vida, maravilhosa. Então, o pai dela fez uma viagem pelo São Francisco e colheu, e a mesma opinião dele é a minha. Eles se comunicavam, haja vista nessa canção que eu descobri com eles, aprendendo com um barqueiro antigo que já morreu, eu digo, eu tiro uma cantiga, uma loa pra botar no madrigal, pra cantar. Havia uma barca chamada Casa Vermelha, aí, eles eram muito rudes, chamavam “caia vremeiá”. O barqueiro, numa cidade rica aí, viajando, vendeu a barca com toda carregação, quer dizer, com sal, com o material, com o couro de cobra, coisa que ia vender, concoroá, uma cera de carnaúba e a tripulação. Então, ele ouviu, ia outra passando, a barca, o outro contou para o outro menino, o outro marinheiro da barca, o marinheiro contou para a tripulação. Então, a barca que estava vendida estava aqui, e a outra ia passando, ele cantando: “Oh, lelê diá...” Quer dizer, “oh, lelê diá” é “como vai”: “Que é que tem que ela é vremeiá...” Eles responderam: “Meu senhor que me vendeu com toda carregação. Chuê chuá. Oh, lelê diá, donde vai cara vremeiá. Eu não sei para onde vou, só Deus sabe o amanhã. Chuê chuá.” E aconteceu isso. Chamava Casa Vermelha, eles comunicavam. Eu tento fazer esse trabalho, é muito difícil, eu quero viajar pelo São Francisco, mas as embarcações estão horríveis, pedindo a Deus que melhore as estradas pra ir colher mais esses versos, eu tenho muitos. E a música é sempre essa, é uma coisa monótona, mas que a gente pode colocar numa polifonia como o professor Vianna fez. E ele fez um arranjo bonito, e ainda nós elaboramos mais o arranjo com um professor, um maestro americano, que passou aqui um mês com a gente nos anos 70. Eu tinha uma professora de inglês, que era muito minha amiga, Françoise e Mister Albert, da Universidade de Michigan. O maior maestro é o Robert Prat, então, ele ensinou pra gente fazer aquelas coisa de coral e com muita competência. E essas loas estão aí perdidas. São Francisco é um mundo, não é só lendas, as lendas me empolgaram muito e eu procurei estudar com afinco e tem muito mais ainda a publicar. Tem essas loas. O São Francisco é um mundo, gente. Ele está morrendo, mas ainda tem muito a oferecer de cultura, de curiosidade, de beleza, tanto do seu povo como seus mitos, suas lendas, a beleza das águas, tudo isso. E minha experiência com folclore é essa, eu comecei como de criança. Lá em São Paulo, eu me conscientizei do que era folclore e de que era coisa séria, e que eu me apaixonei verdadeiramente e trabalhei com folclore e com Reis de Boi. Eu sempre fiz o papel: “Mas Bebela!” Minhas amigas: “Mas você vai para aquele negócio de Reis de Boi?” “Mas eu gosto, é o folclore, é a alma da gente, foi o começo da cultura juazeirense.” Aí eu fazia a Maria Carinhosa. Quando termina o Reis de Boi, todo mundo canta pra mim: “Cadê Maria Carinhosa? Cadê Maria Carinhosa? Ela é. Adeus, adeus, Maria.” E termina o Reis, não é? Tem músicas lindas no Reis de Boi. Agora, o que eu mais me invoco é que a cantiga do urubu é muito bonita, mas eu pensava que a cantiga do urubu fosse daqui mesmo. Você veja, coisa de folclore.

P2 – Como é que é a cantiga? Eu não sei.

R – Repara, mas tem, no tempo das primeiras gravações brasileiras, tem uma música, eu sabia até o nome do autor, já estou cansada, esqueço. Saiu até como abertura de uma novela: “Abre ala, é chegado o urubu, olé. Abre ala, esse bicho é danado, se é. Abre ala, é chegado o urubu, olé. Arrepara a cabeça vremeiá, se é. Bate papo, urubu, bate papo, urubu malandré, olé. Anda na rua passeando somente, dando vida a boré, boré. Bate papo, urubu malandré, boré. Anda na rua passeando somente, dando vida a boré. Bate palmas. Venham ver, venham ver, para crer. Só um pulo dengoso a saltar. Bate papo, urubu malandré.” E o urubu é todo vestido como um urubu e dançando. Essa música eu vi numa novela uma parte, o começo: “Abre ala...” Eu tinha a impressão, minha mãe me disse, é o seguinte: eles só cantavam, como é? “Bate, dá um pulo etc.”, essa parte aí foi introduzida quando alguém aprendeu essa música lá do Rio de Janeiro, no mesmo tempo do telefone, né? Por telefone. O “abre alas”, as primeiras que foram gravadas. E tem, por exemplo, a música da Mulinha de Ouro: “É a Mulinha, vem, é vem, é vem...” O Cavalo-Marinho, essa daí até o Quarteto Violado em Recife cantou muito: “Cavalo-Marinho...” Aí, mas a entonação ele não mexia em nada, mesmo trabalhando com música, a entonação (risos). Às vezes, é errada, prosa, ordem musical é errada, mas eu não posso mexer, é o folclore, é isso, é a alma do povo. Se eu for sofisticá-la, cantar: “Cavalo-Marinho...” E não dá, não é? Vou prejudicar. Como também, por exemplo, tem uma música, Borboleta, Recife, a Marina cantou, como é nome? Uma cantora, como é o nome dela? Acho que foi Marina, né?

P2 – Marisa Monte.