P/1 – Você prefere que te chama como?

R – Guti.

P/1 – Meu nome complexo é Gotschalk da Silva Fraga. Eu nasci em Alto Garças, Mato Grosso, quase divisa de Goiás, na verdade. Filho de Maria e Joaquim.

P/1 – Você nasceu quando? Data?

R – Nasci em 15 de março de 52.

P/1 – O Joaquim e a Maria são de Garças, Mato Grosso?

R – São de lá. Não, minha mãe, acho que ela nasceu em Minas. Meu pai é de lá. Meu pai é de 1800 e tal, eu só lembro do meu pai velho. Quando eu nasci meu pai tinha 60 anos já, alguma coisa assim, porque eu sou o 21. Eu sou de uma família que meu pai... A minha irmã mais velha é mais velha que a minha mãe. Minha irmã mais velha fez 90 anos agora, o mês passado. É. Meu pai era doidão, né? (risos).

P/1 - E seus avós paternos e maternos são do Mato Grosso, de Minas?

R – Sim, paternos sim, mas eu não conheci, obviamente, né? E maternos, todos de Mato Grosso, do mato mesmo.

P/1 – Materno, mas a sua mãe não era de Minas?

R – Sim, mas ela foi Minas, sei lá, eles foram pra lá e ela nasceu lá, mas eles são...

P/1 – De Mato Grosso.

R – De Mato Grosso mesmo.

P/1 – Seus pais se conheceram lá?

R – Se conheceram lá.

P/1 – Você sabe qual era a atividade dos seus avós, maternos e paternos?

R – Lavoura, lavoura.

P/1 – Eles trabalhavam na lavoura.

R – O meu avô, da minha mãe, eu tenho uma lembrança dele, que mesmo ele trabalhando de lavoura ele trabalhava muito com... Com, como é que fala? Com folhas, de remédios, ele trabalhava muito com remédios naturais, sem compreender absolutamente nada.

P/1 – Você chegou a conhecê-lo?

R – Avô conheci, me lembro eu pequeno, obviamente.

P/1 – Seus pais, você sabe como seus pais se conheceram?

R – Não sei muito, não. Não sei porque é muito doido, né? Essa história de você nascer e ser o último, eu sou o 21 (risos), eu só me lembro do meu pai coroão, só me lembro do meu pai coroão, já. Eu nasci ele já era coroão. Aí, nunca viajei da minha mãe: ‘como é que vocês se conheceram’. Se ela falou também nem me lembro, não.

P/1 – Aí, quando você nasceu nessa casa, era qual casamento do seu pai?

R – O último.

P/1 – Ele tinha casado quantas vezes?

R – Ele tinha casado... Não, ele só casou uma vez, mas antes ele tinha essa, ele teve uma história e ele teve essa minha irmã mais velha, que é negra. A minha irmã é negra. E, depois casou, teve vários filhos e depois que casou com a minha mãe.

P/1 – Ele teve vários filhos com outra mulher.

R – Exatamente.

P/1 – Quantos foram?

R – Ah, não me lembro. São quatro, não, dois irmãos legítimos que eu tenho, pai e mãe, é eu e meu irmão, então você conta, 2, 3, 19 com a outra.

P/1 – 19 com a outra e com a sua mãe 3?

R – Com a minha mãe dois e um que foi a primeira, e Eurídice.

P/1 – E você conhece todos os irmãos, você conhecia?

R – Todos. Todos. Maior paixão. Eu não vejo essa minha irmã mais velha tem, sei lá, uns 25 anos talvez. Eu liguei pra ela na festa de 90 anos. Emocionante. Emocionante.

P/1 – E seu pai fazia o quê?

R – O meu pai, teve uma época, porque eu me lembro de fases que eu morei em fazenda, assim, tipo, se você me perguntar ‘o que você brincava quando criança?’, essa memória eu tenho. Eu brincava de vaquinha com manga, com frutas, botava paradinha, palitinhos, eram minhas brincadeiras, eram brincadeiras que a criança tinha nessa época. A gente morava numa fazenda. E meu pai, na sequência, virou escrivão numa cidade, nessa minha cidade chamada Alto Garça. Ele era escrivão. Mas era uma cidade doidona, tipo, nem luz tinha. Nem luz tinha.

P/1 – Ele era escrivão e sua mãe...

R – Minha mãe, doméstica e lavoura. Minha mãe sempre foi de roça.

P/1 – E seu pai escrivão.

R – Meu pai escrivão.

P/1 – Vocês moravam numa casa lá em Garças?

R – Em Alto Garças. É, morávamos numa casa.

P/1 – E os outros irmãos, os outros 19, frequentavam sua casa?

R – A maioria, a maioria frequentava minha casa.

P/1 – Como era a relação familiar da sua mãe com os filhos do outro casamento?

R – Tinha uma relação bacana, de respeito. Não de muito viquiqui. Não, de respeito. Eles não moravam com a gente, eles moravam em outra casa, eles já eram adultos, né? A faixa etária chegava muito próximo da minha mãe. Minha mãe era nova em relação a minhas irmãs mais velhas. Minha mãe atualmente está com 86 anos, e eu tenho irmã de 85, irmã por parte de pai, além da Eurídice de 90, então tem uma faixa etária aí, uma galera bem coroona já. Imagina, eu com 60 sou o mais novo! (risos).

P/1 – E como era essa sua casa, descreve ela.

R – A minha casa, cara, era uma casa simples, sempre muito simples, criava-se muita galinha. Tinha muito a questão da sustentabilidade, sempre foi algo que sempre teve em casa. Minha mãe sempre plantou o que a gente comia, praticamente quase tudo o que a gente comia minha mãe plantava, e criava galinha. Era uma casa muito simples, eu dividia meu quarto com meu irmão e minhas duas irmãs por parte de mãe, eu tenho duas irmãs por parte de mãe. E me lembro disso, nunca foi uma coisa hiperconfortável, era confortável, mas aquele papo de roça, era tudo meio roça mesmo. Imagina essa época, se você pensar, 1952, o que era Mato Grosso? Pra você ir de Goiás pra Mato Grosso você gastava três, quatro dias de ônibus enfrentando terra, atolava, era doideira. Era uma coisa isolada do mundo.

P/1 – Quer dizer, você tinha 23 irmãos?

R – 21.

P/1 – 19 do seu pai, 2 irmãs...

R – Não perdão, perdão. Eu errei o cálculo aí, verdadeiramente. Porque tem duas irmãs por parte de mãe, então são quatro, com cinco, cinco, menos 21 dá quanto? 16. Então meu pai teve 16 só com uma esposa.

P/1 – O cálculo era esse.

R – É, o total era esse.

P/1 – E como que era dentro da sua casa, quem que exercia a autoridade?

R – Ah, pai. Pai é que determinava as ordens. Essa época era, o machismo dominava tudo, né? Minha mãe foi morar com ele, acho que era uma determinação. Tenho lembranças, tenho lembranças, mas não tão forte assim em relação à relação deles muito. Era uma coisa de sobrevivência, era um cotidiano muito simples. Era um cotidiano tipo, quem dava as ordens pra mim era minha mãe, normalmente, não era o meu pai: “Moleque, vai pegar pequi”. Então a gente tinha que sair pro mato pra pegar pequi pra trazer pra comida, então tinha umas paradas meio assim, sacou? Não tinha, meu pai não vinha falar. Essa coisa doméstica, quem dominava era a mulher, eu me lembro bem disso, esse domínio era da mulher. E meu pai não, meu pai ficava na questão burocrática dele lá, que eu não me lembro nem bem como ele pegou esse esquema de ser escrivão na época lá.

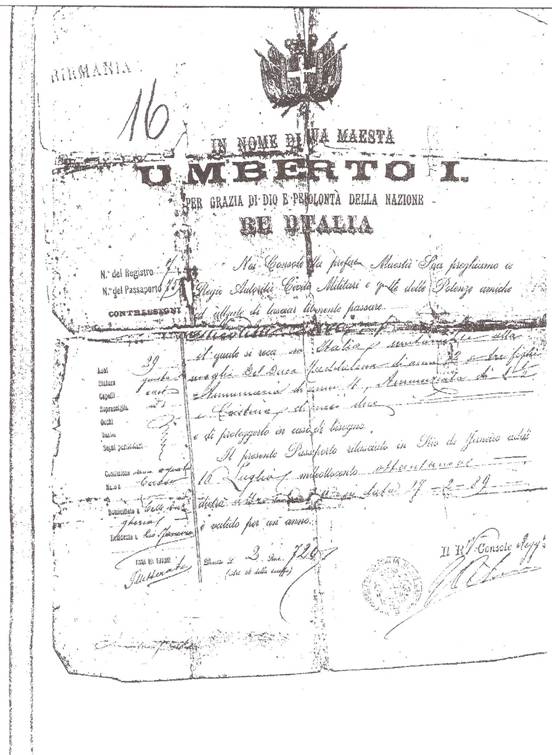

P/1 – Você teve algum tipo de educação, formação religiosa?

R – Tive. Não em Mato Grosso, eu tive em Goiás, quando eu mudei pra Goiânia. Porque nós moramos esse tempo lá, eu me lembro que a minha mãe, com as dificuldades, as pessoas tinham muita fé e tal. Eu me lembro que na casa, que meu pai teve uma fase muito ferrada lá, que eu me lembro que ele ficou muito tempo sem ganhar dinheiro e a gente passou pindaíbas, ficou um tempo muito grande mesmo na pior. E eu me lembro que minha mãe uma vez fez uma promessa e fez uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida em casa. Hoje minha mãe é evangélica. Agora, em Goiás eu fui religioso uma época.

P/1 – Aí, com quantos anos você entrou na escola?

R – Se eu te disser que eu me lembro da escola só quando eu mudei pra Goiânia. Porque eu me mudei pra Goiânia em...

P/1 – Quantos anos você tinha?

R – Eu tinha, ia fazer oito anos. Eu mudei, ia chegar 60, quase fundação de Brasília.

P/1 – E por que vocês mudaram pra Goiânia?

R – Porque a minha mãe queria dar algo melhor pra gente. Nós morávamos numa cidade que acho que nem escola direito tinha. Não tinha luz, a cidade não tinha luz. E a minha mãe mudou pra lá pra uma aventura de abrir as possibilidades. Nós éramos, eu me sentia um índio lá em Goiânia quando eu me mudei (risos). Me sentia um índio. Você sai do mato, a nossa brincadeira era assim, tipo, eu me lembro de brincadeiras lá no Alto Garça que era tipo assim, os garotinhos falavam assim: “Pô, meu pai caçou um índio”. Como se índio fosse um animal, então tinha essa, porque todo mundo era criado ali no meio do mato. Normal eu estar assim e passar uma onça pintada. Imagens que eu tenho de estar em cima aquele bando de siriemas passando, entendeu? A gente fugia pra tomar banho no rio, então tinha um jogo doideira ali que era maneiro, era maneiro. Pô, eu banhava no Rio Araguaia, que era um rio perigoso. A gente, pô, fugia, ia banhar no Rio Araguaia, então tinha umas ondas maneiras que a gente tem. Eu tenho imagem de estar em casa assim, um dia, e uma cobra sair do chão, eu tenho essas imagens. Eu tenho imagem de uma vez meu pai botava a gente pra fazer certas coisas, tipo, eu pequenininho montei num cavalo, o cavalo disparou, eu não conseguia parar o cavalo, eu tenho essa imagem, pocotó pocotó pocotó no meio do mato assim. Um tio meu é que cercou o cavalo, eu não conseguia parar. Eu só tenho imagens disso, sacou? Eu tenho imagens que eu levantava cedão, é, eu levantava cedão, antes do dia amanhecer, e a minha função era, po, porque lá moía cana, então era pra fazer açúcar, era pra fazer essas paradas, né? Eu me lembro que eu me levantava, minha função, eu era pequenininho, pegava na frente do cavalo e ficava rodando no engenho, assim, pra moer cana. Morrendo de sono. Só lembranças assim, sacou? Doideira. E só pra lembrar porque daqui a pouco a gente vai sair de Alto Garças. Por que é Gotschalk? Porque eu fui com dez anos, né? Por que Gotschalk? Por que esse nome alemão lá em Alto Garças? Porque lá morava o Fritz, morava um médico alemão. Imagina, ele morava lá desde antes de 1950, 1940 e tal. Ele que sugeriu o nome do meu irmão, que se chama Gutemberg, e o meu, que é Gotschalk.

P/1 – Ele sugeriu.

R – Aí, depois de coroão agora que eu fui pensar assim: “Pô, deve ser porque devia ser um fugitivo lá do Hitler, da Alemanha”. Porque como que um cara desse vai parar láááá em Alto Garça, no meio do mato, da floresta, fechadona? O cara devia dever muito, cara. Ele não foi ali por idealismo, viver na natureza, não tinha isso maluco. Você não concorda? Eu fico pensando hoje. E eu tenho imagem do Fritz. Ele era careca, doutor Fritz. E era o único médico que tinha na cidade. Era o médico da cidade. Gotschalk. A pouco tempo atrás eu descobri, significa ‘abaixo de Deus, acima de rei’. Bonito, né? Mas aí é isso, ficamos lá e fomos pra Goiânia.

P/1 – E aí, como é que foi essa chegada em Goiânia?

R – Goiânia era uma coisa nova, né? Ver uma casa em cima da outra, isso me lembro muito, prédio, coisa que não tinha a menor noção, asfalto, luz à vontade, essas coisas todas. E a gente lá, foi maneiro, lá a gente estudando, comecei a estudar.

P/1 – Vocês foram morar aonde?

R – Nós fomos morar num bairro pobre lá em Goiânia, e eu estava, fazia, me lembro que eu frequentava igreja, fui coroinha. Eu me lembro que eu ajudava a missa em latim, não entendia absolutamente nada, mas ajudava a missa em latim. Era fiei à missa, era fiel à religião, sem compreender nada. Eu me lembro de hoje assim, se você perguntar sobre fé, essas coisas, a fé era uma fé impulsionada, não era uma fé que eu falava assim, ‘ah, eu tenho fé’. Não. Tinha um ritual que a gente tinha que fazer pra ser coroinha, tipo, você tem que filmar, você tem que saber mexer na câmera, então eu tinha que saber ser coroinha. Como é que é? Chegar tal hora, organizar, arrumar a roupa do padre, ajudar o padre a se vestir, era um escravinho do padre, no bom sentido, né? Segurar a parada na hora da comunhão. Eu me lembro disso, eu era muito fiel (risos). Muito fiel. E em latim. Para eu ser coroinha eu tive que aprender em latim. Até hoje não sei o que significava nada.

P/1 – O que você... Fala uma frase.

R – É... Vou chutar, hein? Dominus o bispo ad Deo gledifica juventute mia (risos). Acho que a única frase que me lembro, mais ou menos, acho que era essa. Mas era muito legal. E quando eu comecei a fazer, em Goiânia, eu comecei, aí a gente teve uma crise maior financeira, e essa crise maior financeira...

P/1 – Seu pai deixou de ser escrivão lá?

R – Meu pai entrou numa crise lá que ele não podia estar sendo escrivão. Não me lembro a burocracia qual era, e a gente ficou sem ganhar dinheiro nenhum nessa época. E aí, a minha mãe pagav o aluguel onde a gente morava, chegou uma hora que minha mãe não pode mais alugar. Aí, comprou um terreno na periferia da periferia. Que pra chegar lá, malandro, você tinha que atravessar um mato, era doideira, era doideira. Isso eu me lembro perfeitamente. Atravessava um mato grandão mesmo, pum pum, eu era garotinho novinho, malandro, eu me lembro que eu saía da escola, eu ia pra escola, chorava de medo porque eu estudava à tarde, eu chorava de medo de passar no meio do mato sozinho pra chegar na minha casa. E era muito doido porque era, essa fase trash mesmo, que a gente encarava a pobreza de uma forma muito doida, minha coroa sempre foi guerreirona, e meu pai, meu pai, de escrivão, nessa época que a gente veio pra cá ele ficou lá pra resolver as paradas, ficou lá em Alto Garça, e a gente ficou em Goiânia. Mas era uma coisa doida nesse processo...

P/1 – Eles estavam separados?

R – Não, não. Não tinha como ele ficar lá porque lá pelo menos tinha, porque no meio do mato, você pelo menos tem a sobrevivência natural, que é, você pode não ter dinheiro pra tomar a cachaça, mas você tem a comida natural que vem, de criação de galinha, toda família cria galinha, toda família tem ovo, as hortas que se plantam. Tinha uma tia minha que morava lá que plantava, então termina sendo isso uma coisa normal, essa questão da sobrevivência. Mas a minha mãe não, minha mãe foi encarar, foi costurar, foi fazer doideira lá em Goiânia, ela fazia isso. Eu não sei se é tudo isso também. Minha mãe fala assim, às vezes minha mãe fala assim: “Tem coisa que sua mãe já fez pra cuidar d’ocês que você nem sabe”. “Ah legal mãe, tá legal”. Ela fala umas paradas assim. Mas eu me lembro que a gente tinha uma coisa que era diferente, quando a gente relaciona hoje, talvez hoje por eu ter a vida que eu tenho em termos de Nós do Morro, e de relacionar com todas as classes sociais, talvez isso vem forte em mim, que é a questão, na época eu estudava em escola pública. E a escola pública era disputada. A escola pública era disputada, qualquer classe social. Então ali se juntava as pessoas e as pessoas se gostavam independente do financeiro, porque o intelecto era igual. Então isso, de alguma forma, veio e marcou profundamente a minha vida. Eu vejo que hoje a minha relação, a minha reação talvez venha muito dessa uniformidade social que tinha através da educação. Que hoje, qual o rico que estuda numa escola pública? Aliás, nem pobre, praticamente, quer estudar em escola pública. O pobre que pode sacrificar numa escola particular, ele vai querer fazer isso. E é melhor, é melhor. Eu tenho um filhote meu que tá fazendo aqui, o Ramon, eu que crio ele por exemplo, eu to querendo tirar ele da Escola da Rocinha. Não rola, ele estudava no Stella Maris, escola particular, era uma outra parada. Essa? Pô maluco, sinistrão, então eu to querendo. Vamos ver o que eu faço o ano que vem. Mas essa época, socialmente era lindo. E eu tenho coisas muito interessantes nesse período porque com tudo isso, a minha mãe, minha mãe radicalizava. Prioridade era estudo, prioridade era estudo. E eu, com todas essas histórias, assim por exemplo, eu nunca soube o que era Natal, nunca vivi Natal. Não tenho a menor ideia. Comemorava Natal pra quê? Por quê? Não tive essa criação. Caiu a ficha uma vez, do Natal, que eu tava engraxando, eu tava engraxando e vi uma movimentação enorme, as pessoas movimentando, movimentando, movimentando as casas, e eu engraxando nas casas, eu falei: “O que é isso?”. E foi nesse primeiro dia, que era dia 24, eu nunca esqueci disso, era dia 24 e ainda saí, e pra economizar peguei uma carona num trem, que eu morava no subúrbio, lonjão, e peguei uma carona num trem até chegar perto da minha casa, pra depois ainda andar um pedação pra chegar em casa. Quando eu cheguei em casa todo mundo já tava dormindo. Aí que eu comecei a entender a parada do Natal, que tinha comemoração, essa coisa toda, mas eu não tinha ideia do que era o Natal. Nunca tive assim a família se juntar pra comemorar, nem pra comer farinha, nem pra comer farofa, não se juntava pra nada (risos). Mas era tranquilo, mas a gente tinha uma relação de muito respeito, com tudo isso, com toda essa luta pela sobrevivência, a gente teve uma relação de muito respeito.

P/1 – Com quantos anos você começou a trabalhar?

R – Ah, foi logo que nós mudamos pra Goiânia, acho que eu tinha dez anos. Dez anos já era engraxate.

P/1 – Você começou como engraxate.

R – É. Exatamente.

P/1 – Como você fazia, onde você ficava? Como era esse trabalho?

R – Não, eu andava nas ruas oferecendo pra engraxar, mas eu sempre fui meio bobão, cara? Eu achava que eu era sempre menos que os meus amigos, sabe? Eu sempre fui meio contemplativo, acho que talvez por eu não ter abertura nas relações sociais, eu ficava contemplando, eu era meio contemplativo das ações das pessoas. Não era um cara que eu ia, que eu convivia, não, não era. Eu comecei a ter esse tipo de relação quando eu comecei a fazer ginásio. Não, mais na frente um pouquinho. Que aí eu já tinha uns amigos que a gente tinha mais envolvimento, entendeu? E aí, que a gente começava. E foi quando eu comecei a questionar. Porque com toda essa miséria que a gente vivia eu nunca questionei, eu nunca tive crise, nunca tive crise. Eu acho que as crises maiores vieram quando eu comecei a ter momentos, na minha vida, que era doidões. Assim, tipo, sair da escola, chegar em casa e o que tinha pra comer era uma farofa de ora-pro-nóbis. Caraca, você ficava o tempo todo na escola, chegava e tinha só aquilo pra comer e você comia, e aí eu percebi que eu comia pensando: “Por quê? Por que eu não tenho arroz?”. Eu acho que essa fase foi uma fase que eu comecei a questionar talvez, algumas coisas de diferenças de vida. E minha mãe, sempre a ótica dela era dar o estudo pra gente, assim, ela e o meu pai. Esse foco, eles sempre foram. Minha mãe é semianalfabeta. Então assim, acho que essas coisas vieram num jogo comigo assim mais ou menos. Mas eu nunca fui um idealista, de pensar, ‘eu quero ser isso’. Nunca fui isso. Meu irmão já era mais... Meu irmão, eu me lembro muito que a relação de criação, eu e meu irmão éramos mais fechados assim, mas mesmo mais fechado eu ainda era mais aberto que o meu irmão. Meu irmão, pelo menos, descobriu o prazer da leitura desde pequenininho. Eu não tinha o prazer da leitura nessa época, e o meu irmão tinha. Então, talvez ele se alimentava da leitura e eu me alimentava da contemplação, eu acho que a contemplação é o que me alimentava. Mas, final de ginásio, já mais garoto, eu tinha relações de amigos, e amigos que viraram amigos, que viraram amigos de verdade. E era muito engraçado, acho que isso também foi algo que tenha me transformado muito, em relação talvez, até, ao que eu sou hoje em relação a como eu vejo, talvez, a sociedade hoje. Porque neste momento eu comecei, mais ou menos, início de 70, eu comecei a ter uns amigos que eram uns amigos ricos. E era muito engraçado ter amigos ricos porque eu ia na casa deles, eles tinham uma fartura, né? E eram amigos ricos que não eram mais ou menos ricos, eu me lembro, tem três deles que são meus amigos até hoje. Tem um, imagina você, em Goiânia, a mãe dele era a única professora de socila, na época era chamada de ‘As dez mais elegantes’. Era a única escola de etiqueta que tinha na cidade. E esse meu amigo, olha que coisa mais linda, por isso eu tenho um lado que eu acredito muito na revolução burguesa, eu falo muito isso às vezes porque eu acredito mesmo, entendeu? Esse meu amigo era rebeldão, cara. Às vezes ele chegava de pijama na sala, a mãe dele quase morria, porque tava, as chiques, as dez mais elegantes, e ele chegava lá, ela quase morria. E esse meu amigo, como ele era escrachado dessa forma, ele tinha essa coisa forte contra essa questão tal social. E ele me chamava de Bostes, que meu nome é Gotschalk, ele me chamava Boschalk, era muito engraçado, ele me chamava Bostes. E ele chegava, às vezes eu ia almoçar na casa dele, ele me chamava pra almoçar na casa dele, eu ia almoçar na casa dele, e ele virava e falava assim: “Mãe, o pai do Bostes é embaixador na Alemanha, não é Bostes?” “É”. Sentado na mesa com aquelas elegantes, que elas nem sujavam o fundo do prato. E ele servia o prato pra mim, botava um pratão, ele sacaneava mesmo, botava um pratão desse tamanho assim. E elas mal sujavam, tudo olhando ali, mas respeitavam porque meu pai era embaixador da Alemanha. Só porque o nome era alemão, ele jogava esse 171, e elas embarcavam. Sei lá se embarcavam, mas acho que até embarcavam. Sei que ele metia esse pratão e eu pum-pum, matava. Eu tinha meus amigos. E esses meus amigos já começaram a ter uma relação diferente comigo que eles começavam, eles me davam carona pra minha casa. E aí começou as minhas descobertas nesse período. Era descoberta da bebedeira, que eu não bebia e comecei a beber. Comecei a, bonde de escola, às vezes matava aula. Tinha uma casa de uma amiga minha que era maneirona, que todo mundo ia pra lá porque a mãe dela era mãe de comunista, então, pô, tinha aquela problemática com o comunismo, e eu nunca entendia nada dessa porcaria de comunismo, entendeu? E aí, e a mãe dela agregava a galera lá, e a galera, pô, e a gente tomava todas, e a gente, pô, zuava. Então comecei a viver uma vida que eu nunca tinha vivido.

P/1 – Isso você já tá falando da adolescência.

R – Adolescência! Já, já tava na adolescência.

P/1 – E você trabalhava, você continuava como engraxate?

R – Não, nesse período, já do adolescente, eu já não tava mais de engraxate. Minha mãe bancava, ela costurava, trabalhava de doméstica, ela fazia tudo pra sustentar a gente, nem que seja pra comer a faroda de ora-pro-nóbis, né? E aí foi no caminho. E aí.

P/1 – Você trabalhava?

R – Não, nesse período, não. E aí, eu comecei. Até trabalhava, fazia uns biscates, eu fazia biscate, não trabalhava fixo. Ajudava em obra, capinava muito. Capinava o quintal dos outros, tinha essa parada. Eu nem chamava de trabalho porque capinar era tão normal, né? Pra mim era tão normal capinar porque nesse período, lógico, capibar era coisa normal pra mim. Mas essa fase foi engraçada. Mas nesse período terminou que eu conhecia um cara que fazia teatro, chamava Hugo Zorzetti, no período dessa parada toda.

P/1 – Em Goiânia?

R – Em Goiânia. Não entendia porra nenhuma de política, nunca fui envolvido com política, sabe? Nunca. E aí, comecei a fazer teatro com um cara, um cara que tinha um grupo de teatro chamado “Grupo de Teatro Exercício”. E o cara assim, comunistão, ele que escrevia os textos, ele dirigia, ele atuava, era aquela parada assim. E eu entrei nessa parada e me amarrei. Me amarrei.

P/1 – Ele te convidou? Onde você conheceu ele?

R – Foi uma amiga minha que me apresentou ele: “Aí, não quer fazer teatro?”. Eu nem sabia o que era teatro. Aí falei: “Jóia, vamos fazer, vamos ver qual é”. E fui e me amarrei. E me amarrei por que, será? Eu nem sei porque eu me amarrei. Eu hoje reflito que talvez tenha sido pela própria relação social que se envolvia, o teatro, por mais que seja isso ou aquilo, também ele é terápico, tem todo um jogo, você trabalha com um jogo o tempo inteiro, né? E o cara, esse diretor, ele falava muito do comunismo, falava muito da Rússia, falava muito dessa revolução cultural da Rússia, dessa revolução, essa coisa toda. O cara tinha essa parada, mas eu não me envolvia nessa parada política. Eu fazia meu teatro e tinha meu bonde da doideira, que era esse bonde. Que era esse bonde dessa menina, que era filha dessa comunista, era esse cara da high-society, e tinha um outro que era um mineiro que morava lá e que é meu amigo até hoje, que é do Rio. É muito engraçado, hoje lá no Rio ele tem cinco restaurantes na Zona Sul, cara. Mas o cara ralou. Aí a gente pegou e começou essa parada, comecei a fazer teatro. E aí o teatro, comecei a me amarrar na parada. E o cara era doidão, e aí a gente começou a fazer um teatro mambembe, ele tinha uma kombi, e ele arrumou uma parada de estrutura que botava e fazia tipo umas camas, e a gente tinha uma rounda, três refletores, e a gente viajava de cidade em cidade, acampava na beira de uma cidade, ia lá, tentava vender, conseguia uma grana pra ir até a próxima cidade, e assim foi uma escola de teatro importantíssima pra mim. Você tá cochilando, né? (risos).

P/1 – Não, eu só pisquei por causa da lâmpada.

R – É, tá ruim? Se tiver chato o papo fala aí, cara.

P/1 – Imagina, eu?

R – To falando porque de repente eu deliro.

P/1 – Imagina, to super atenta.

R – Aí cara, rolou essa historia e eu mambembei por muito tempo e foi maneiro porque eu conheci muitas vidas, porque eu mambembei pelo interior de Minas, São Paulo, Paraná, essas paradas todas. Viajei geral.

P/1 – Deixa eu voltar um pouco. Quando você encontrou o Zorzetti, como foi esse encontro? Eu não entendi como que dessa montagem dessa peça você já foi fazer...

R – Não, quem ia fazer teatro, mas eu fiz um ano de teatro antes do mambembe, antes de viajar.

P/1 – Fez um curso?

R – É, era grupo. Ele dava exercícios e partia pra montagens. Ele era doidão, cara, ele montava peça em cinco dias. Você se jogava, eu me jogava. Me jogava, mas sem compreender muito a estética da arte, tal. Às vezes eu penso assim, eu sou um cara, cara, que às vezes quando eu me vejo eu to na tormenta da parada, tipo tem uma enxurrada que te leva, ou sei lá. Eu tenho uma frase que eu acho muito parecida em alguns momentos que traz equilíbrio pra mim, é ‘não apresse o rio, ele corre sozinho’. Eu acho que talvez eu tenha uma parada meio disso, assim, sabe? Eu vou na parada, eu vou na parada. Eu ia, eu nunca questionei, eu não tinha cultura pra questionar, não tinha cultura pra questionar. Eu ia. Mas algo que me bateu, bateu bem. E a outra coisa que era importante.

P/1 – Mas até então você nunca tinha entrado num teatro?

R – Não, absolutamente, a menor ideia. E também, eu acho que a minha vibe bateu com a das pessoas do teatro, tinha umas pessoas, po, uma das meninas eu me casei com ela. Então assim, teve uma vibe maneira que a gente po, se batia maneira, era legal, entendeu? Tinha uma, acho que a questão adolescente de você ter os mesmos desejos, né? Sei lá, tinha as doideiras?

P/1 – O que sua mãe achava?

R – A minha mãe sempre foi a favor da busca do desenvolvimento, mesmo analfabeta, mesmo assim. Ela sempre achava que a gente tinha que estudar e criar uma forma de sustentabilidade, ainda evidentemente era uma época, como até hoje ainda tem famílias que acham que você tem que ser, se formar em médico, advogado, sei lá, porque é a única forma de você ter dinheiro. É uma doença isso, né? Uma doença. E não o que você deseja, o que você sonha? Vamos lutar praquilo que você sonha? Enfim, a minha mãe nunca foi de exigir nada. Mas de qualquer maneira eu pensei: “Pô, tá legal, vou tentar nessa parada, vou tentar ser médico, vou tentar ser uma parada dessas pra ganhar dinheiro”. Eu ficava pensando assim, que tinha que entrar na onda deles também, que ela puxava pra aí, meu coroa também, aí eu falava: “Então tá bem, vou correr atrás da parada”. Aí, pô, estudei, tal, terminei o segundo grau, e nunca parando de fazer teatro. Aí, eu falei: “Pô, vou fazer uma faculdade, prestar um vestibular”. Aí prestei um vestibular em Goiânia e aí passei pra Jornalismo. Mas aí a minha irmã, minha amiga que eu chamo de minha irmã, irmã Nadir, comunista, aquela história toda. O irmão dela tinha sido expulso do Brasil, aquela fuga, tal, foi pra Rússia e tal e ela falava: “Pô cara, vamos pra Rússia, a Rússia é maneira. Lá tem isso, lá tem aquilo”. Aí lembrava do que o cara falava da Rússia, né. Falava: “Pô, mas o que eu vou fazer na Rússia, cara?”. Ela falou: “Bom, eu vou fazer Agronomia”, eu falei: “Então já é, vou fazer Agronomia também, vê se rola uma bolsa, então, pra mim também, que eu vou pra fazer Agronomia na Rússia”. Aí, ela pô, no jogo com o irmão dela, então tava arrumando pra eu ir pra Rússia também. Aí eu fui pra um festival de teatro em Ouro Preto, não sei se você sabe que tem o festival de inverno de Ouro Preto. Isso foi em 74. Aí fui pro festival fazendo “Sonhos de uma noite de verão”, aí acho que foi uma das primeiras libertações que eu tive lá em Ouro Preto, porque aí eu não tinha meu bonde que me protegia, não sei o quê, foi a primeira vez que eu fiquei sozinho, encontrando só maluco do Brasil, que era maluco do Brasil inteiro que ia lá. Era totalmente hippie, po, essa parada assim, 74, totalmente, pô, tal. Mas eu era ‘pô, tal’, mas não fumava maconha, não tinha essa parada, não. Eu sempre fui meio caretão, sempre fui tempo atrás em relação a essa doideira. E lá, eu me lembro até sexualmente eu era uma anta. Eu era uma anta. Eu me lembro que eu tava, eu posso falar besteira?

P/1 – Claro.

R – Eu me lembro (risos), pô, vai todo mundo ouvir isso no site, cara. Mas eu me lembro que eu tava com uma mina lá, eu peguei uma mina, uma gatinha lá e tal, eu tava com ela, sarrando, em Ouro Preto todo lugar é alucinante pra você, dá vontade de tudo, né? Eu me lembro que eu tava sarrando com ela num lugar lá, tudo lindão ali, pá, maneirão, eu só me lembro que quando eu comecei a chupar o peito dela, a garota ficou doida, gozou e desmaiou, cara. E eu fiquei enlouquecido, cara! Um trauma que eu fiquei daquilo, ‘caraca, o quê que eu fiz de errado?’. Fiquei numa parada que eu fiquei, caraca. A hora que eu cheguei no quarto, eu com meus amigos, eu falei: “Cara, bicho”, e eu fazer essa menina voltar ao normal, pô, seminua, e eu caramba, maluco. Eu contei pros amigos meus e eles falaram: “Pô, ela que deve ter algum problema, gozar e desmaiar, maluco”. E aí foi minha primeira aventura trash de sexo que eu comecei, na verdade foi em Ouro Preto. Eu tava em Ouro Preto fazendo “Sonhos de uma noite de verão”, de Shakespeare. E aí foi maneiro, conheci uma mulher maravilhosa que era do Actor Studio, Aide Bittencourt, a mulher, essa história. E ali a minha cabeça deu uma voada, quando de repente eu recebo o recado da minha amiga, não era telefone...

P/1 – Aquela sua amiga de...

R – A de Goiânia. Falando que tinha dançado a minha bolsa pra Moscou. Pô, me deu uma deprê maluco, me deu uma deprê. Aí, eu saí, como eu tava em Ouro Preto, meu amigo lá, também, o Leo tava lá, e tava em Viçosa, ali pertinho. Não, aí minha amiga falou assim: “Pô cara, aí, eu to indo pra Moscou, mas eu to indo, a minha bolsa saiu. Mas assim, o Alan, meu irmão, tá indo pra Argentina cara, lá dá pra tentar viver, o que você acha?”, não sei o quê, tal. Eu falei: “Po, já é, já é”. Aí voltei pra Goiânia, falei: “Mãe, pai, negócio é o seguinte. Eu to querendo ir pra Argentina que eu vou estudar lá, eu quero fazer Medicina”, não sei o quê e tal. Aí pra fazer Medicina o pai vendia a cueca, né, pra você fazer. E aí, foi, chamei meu amigo, esse meu amigo também lá de Minas, eu falei: “Léo, vamos pra Argentina, cara, vamos estudar lá. Lá é legal”, não sei o quê e tal. Ele pegou e foi comigo. Aí fomos três amigos pra lá, pra Argentina, e fomos, doideira maluco, 75 indo pra Argentina, nunca tinha saído de Goiânia, minha vida foi até Goiânia, fui pra Argentina, São Paulo, de São Paulo pra Foz do Iguaçu, chegamos lá, fui morar em Rio Quarto, em Córdoba. Caracaaa, que doideira, Rio Quarto, aquele lugar, aprender, tinha que estudar espanhol. Que lá era maneiro, lá era maneiro. Você fazia História Argentina, você fazia Geografia Argentina, fazia umas paradas lá, se você passasse, fosse um bom aluno, você podia escolher o que fazer. E aqui no Brasil você se matava pro tal de vestibular. E aí eu falei: “Caraca, maluco”.

P/1 – Mas seu pai que tava bancando?

R – Meu pai bancava.

P/1 – Seu pai já tinha saído de Garça e já morava...

R – Já tava em Goiânia e já tinha um dinheirinho, não muito legal, mas já tava menos pior.

P/1 – Já trabalhava.

R – Trabalhava. Trabalhava, não, se aposentou, e ganhava um dinheirinho. Ele mandava, eu me lembro, eu ganhava cem dólares por mês. Só que cem dólares por mês nessa época na Argentina, pô, show de bola. Porque o dólar na Argentina engolia. Nessa época, aquelas variantes que a gente teve. E aí, na Argentina, eu dei uma enlouquecida. Aí foi legal, foi maneiro, fiz, passei, tal. Aí, pá, enfim, tivemos um problema e de Rio Quarto fomos pra Mendoza.

P/1 – Que problema?

R – Ah, foi problema de faculdade mesmo, que a gente passou, e tal, aí não dava pra nós três ficarmos lá, aí lá não tinha muito Medicina, tinha mais Veterinária, não sei o quê, eu falei: “Então vamos pra Mendoza”, porque lá tinha Agronomia, meu amigo queria fazer Agronomia, eu queria fazer Medicina. E o outro também queria Agronomia, e fomos pra Mendoza. Chegou em Mendoza, falei: “Caraca, a cidade mais linda do mundo”. Até hoje eu ainda acho que é uma das cidades mais lindas do mundo. Po, chegava a cidade lá, primeiro que era a terra do vinho, qualquer mendigo não almoçava sem vinho. Ó! E a gente doido, começando na doideira total ali. Tomava vinho a vera, só almoçava com vinho, né? Olhava pra cima, neves eternas, quase divisa do Chile, passava praticamente um túnel e tava em Vina Del Mar. Caraca, maluco! O bicho é aqui mesmo. E a gente começou lá, ficamos lá, aí me matriculei na faculdade, aí eu fui doidão. Aí eu matriculei na faculdade de Medicina, fazia Medicina de manhã, aí eu queria também, os caras lá me zoando, fui fazer Agronomia com eles, fazia Medicina de manhã (risos), Agronomia à tarde.

P/1 – Você passou e começou a fazer Medicina...

R – Não, fazia Medicina de manhã, Agronomia à tarde e teatro à noite. Teatro eu sempre fiz, nunca deixei de fazer teatro onde eu tava, isso era uma coisa meio doida na minha vida. Nunca deixei de fazer teatro. E aí eu fazia. Aí teve o golpe militar na Argentina. Quando teve o golpe foi punk. Foi punk porque, como todo golpe é punk, né? Você ia na esquina, a polícia ‘po, pá, parado’, revistava, tal, prendia, ficava uma hora com a mão pra cima, duas horas com a mão pra cima. ‘Corta o cabelo!’. E eu era hippão. Eu era o único na faculdade de Agronomia, todo mundo pra fazer prova tinha que fazer de terno cara, era uma coisa assim tradicional, que a educação na Argentina era top de linha na América Latina, e tinha que fazer de terno. E a gente, como era de fora, eles deixavam. Eu era totalmente hippão, cabelão, paz e amor, eu sempre fui meio assim, doidão, né? E aí, po, aí foi as descobertas, aí era lindo. Pô, no hotel era lindão, a gente não podia sair e as festas tinham que ser no hotel, aí era doideira, aí começava a comprar desodorante, ia correndo na farmácia, que era do lado, comprava os desodorantes de lá que era loló, e a gente, pô, cheirava aqueles desodorantes, ficava doidão. E aí, nós éramos cinco homens que moravam num quarto só e uma mulher. E aí não podia sair, não podia pegar mina nenhuma. Aquela história, e aí a gente foi criando uma vida bonita, diferente, social. Aí a gente convenceu Regina a fazer um strip pra gente, era lindo! Aqueles beliches, a gente ficava no beliche assim, e convencemos a Regina a fazer strip, aí a gente convenceu a Regina a bater uma siririca pra gente ver, e a gente punhetando na cama. A gente...

P/1 – Os cinco?

R – Os cinco e ela... E aí, quer dizer, fomos ganhando porque a gente não podia sair, o golpe ali, a polícia ali, não podia fazer mais porcaria nenhuma, maluco! Pode falar isso, cara? É muito íntimo falar isso, né? Eu já falei também, quase tudo...

P/1 – É pra falar o que você quer...

R – Porque agora foi, e aí foi. Aí chegou uma hora que a Regina, a gente começou a comer a Regina... Era lindo. Todo mundo comia a Regina. Que foi um processo, em um mês todo mundo comia a Regina. E aí era sexo explícito. Eu não, eu me lembro que eu era a chepa, eu só comia a Regina no banheiro (risos). Era o máximo, eu nem sei porquê, porque acho que tinha os mais tarados ali, né? Que queria ir logo pegar a Regina. E a Regina era ótima, foi uma pessoa realmente marcante na nossa vida. E aí, rolou uma parada que, com o golpe a pressão era muito forte e resolvemos voltar pro Brasil. Depois disso... Não, primeiro eu cancelei minha faculdade de Medicina no dia que realmente não bateu. “Não, Medicina não é minha praia”. Tava num ponto de ônibus, teve um acidente, e um carro pegou um cara, quando eu vi o cara com a perna pendurada assim, só na pele, cara, eu falei, “Não é minha praia”. Aí fiz só um ano e parei. Aí tava só na Agronomia, Agronomia já era maneiro, tava amarradão, tal. Aí voltar e larguei Agronomia também. Aí fui pra Goiânia.

P/1 – Voltou pra Goiânia.

R – Voltei pra Goiânia. Chegou em Goiânia eu falei: “Pô cara, não é mais a minha vibe aqui, eu sempre quis ir pro Rio, eu acho que vou pro Rio”, não sei o quê, tal. Aí meus amigos, “Po cara, vai não, maluco”. Eu falei: “Po, eu vou, cara”. Aí tinha uma menina que eu conhecia lá do teatro, tal, a Gal, terminou que eu me casei com ela. Era uma baiana, maneira, show de bola...

P/1 – Uma baiana que você conheceu em Goiânia?

R – É, é. Aí, a gente se casou, um casamento lindo...

P/1 – E os outros amigos, a Regina, e os outros?

R – A Regina morava no Rio, o outro menino no Rio e os outros três são de Goiânia. E...

P/1 – Todo mundo voltou.

R – Todo mundo voltou. E aí eu me casei, um casamento lindo, inesquecível...

P/1 – Você estava com quantos anos?

R – Não sei, cara... Tenho que fazer as coisas, eu não sei. Eu sou de 52, bota aí 75, não sei, tenho que fazer as contas, não sei. Casamento lindo, inesquecível. Ah, foi lindo! Casei na beira do rio, eu era maluco, né cara? Casei na beira do rio, o altar era um tronco, muitas abóboras morangas e tangerinas, tomates decorando tudo. Porque o cara lá do sítio onde eu casei era desse meu amigo que morava comigo na Argentina. E aí, casei na beira desse rio. Eu tenho essa túnica até hoje, casei com uma túnica branca. A minha mulher, a Gal, casou descalça, um vestido branco aberto, era um visu maneirão, foi a maior onda. A gente casou e vazamos, fomos pro Rio. Chegamos no Rio, cara, foi muito doido. Chegamos em 75, final de 75. Chegamos no Rio morei um mês em Copa e já fui direto pro Vidiga. Vidigal era uma doideira.

P/1 – Você chegou em Copacabana e foi morar... Como foi sua chegada no Rio? Você já tinha vindo pra cá?

R – Não, não, não conhecia nada.

P/1 – Como foi?

R – Foi fantasia. Fantasia. Pô, nem sei se eu to no Rio, tipo assim, sacou? Mas também já tinha minha doideira, né cara. Eu já tinha ido pra Argentina, na Argentina eu tinha ido muito a Buenos Aires, já tinha todo um jogo de vida que você já tinha mudado a minha cabeça bastante em relação, conhecer o Rio pra mim não era também assim, “Óó”, era “ó” porque era o Rio, pô, mas não era mais, Buenos Aires também é Buenos Aires, né, tem uma história na América do Sul, América Latina, a importância. Primeiro metrô da América, essa história toda, então tem uma história, obelisco, tinha ido já no teatro municipal, tinha assistido ópera em Buenos Aires, tinha umas paradas doidona assim que eu fazia, que já não era mais tão bicho de sete cabeças. E aí, aqui no Rio eu morei só um mês em Copa e um amigo meu: “Pô cara, tem um lugar maneiro ali, só que é numa favela”, não sei o quê, tal. Eu falei: “Pô, vou morar lá, vamos ver se a gente aluga pra morar junto” “Já é”. Aí fomos pro Vidigal. Não sei se você conhece o Vidigal. O Vidigal tinha uns duplex que só moravam artistas. No meu prédio morava todo mundo, morava Gal Costa, morava Claudio Marzo, Arlete Salles, Roberto Pirilo, Lima Duarte, muito artista plástico, produtores, enfim, morava todo mundo, Danilo Caymmi, Ednei Giovenazzi, morava um bonde.

P/1 – Você foi morar com a Gal.

R – Fui morar com a Gal e dois amigos. Dois amigos que moravam juntos. Os duplex são dois quartos. A gente morando lá. E aí Vidigal era show, Vidigal era doideira porque você descia o morro, tá na praia. Era um lugar que você alimentava gueto porque se você quisesse, você não saía de lá pra porcaria nenhuma. E como eu tinha passado no vestibular em Goiânia, em Jornalismo, eu arrisquei a transferência, com esse tempo todo que eu fiquei fora e eu consegui transferência pra UFRJ, e fui fazer Jornalismo na UFRJ. E fui fazer Martins Pena, escola de teatro Martins Pena. Na época era Klauss Vianna e depois foi o Amir Haddad que foi diretor dessa época. E aí minha vida virou, UFRJ, fazia faculdade, era o primeiro centro acadêmico aberto pós-revolução, após essa história toda, e tinha a faculdade, tinha dois bondes, o bonde dos politicamente correto e o bonde dos odara, dos doidão, e eu, claro, sempre pertencendo ao bonde dos doidões. Enquanto eles: “Politicamente pegava...”. Eu, com o meu bonde, a gente falava: “Pô cara, a gente tinha que ter uma sala aqui na faculdade que a gente pudesse fazer sexo sem ter que ir pra outro lugar”. A gente pregava uma outra forma de vida, de liberdade, tudo doideira (risos). E jornalisticamente falando, eu tive sempre problemas, porque aí eu comecei a morar no Vidigal, e comecei a, eu fui um dos primeiros elos da não favela ir para a favela. Porque a minha vida sempre foi isso, eu nunca tive problema de relações sociais, eu sempre fui um pobre ferrado, favela pra mim, é minha língua, minha vida, normal, era a pobreza que eu já vivi a minha vida toda. E era muito engraçado perceber isso e comecei a viver isso, os meus primeiros amigos no Vidigal, na praia, eram da favela. Então eu comecei a ficar íntimo dos meus amigos e de vidas, e eu comecei a perceber... Porque quando você mora num lugar desses, essa miséria que eu passei, não era muita gente junto nessa miséria. E no Vidigal não, era muuita miséria junto. E eu comece ia perceber isso, uma coisa doida, a vida como era, a não assistência que as pessoas não tinham, essas coisas todas, e isso começou a me incomodar um pouco. E eu como tava começando a ler mais coisas, aí já tinha embarcado um pouco no Paulo Freire, e o Paulo Freire virou uma referência pra mim, em termos metodológicos, essa coisa toda, ele chegou a influenciar no meu próprio jornalismo. E eu comecei, um dia, eu morava, antes de eu me separar, e eu pedi, tinha um centro espírita em frente e eu pedi ao cara se eu podia dar uma aula de apoio escolar, que eu conhecia já muita gente, vizinho, tal. E eu via que eles não faziam tarefa de casa, não sei o quê, taltal, eu pedi, o cara deixou e eu comecei a dar aula de apoio escolar buscando uma metodologia que não existia, pensando no Paulo Freire. Aquela velha história, eu nunca ia falar ‘o carro do meu pai é vermelho’, que carro? Nunca tinha entrado nem num carro, então, buscava elementos próximos deles. E aí esse caminho veio me dominando, e eu fui gostando da parada, ia criando formas, talvez pelo caminho teatral, eu criava formas expressivas de ensinar, que não era nada convencional, não era sentado, escrevendo, era com exercício, era com movimentos, e aí era interessantíssimo. Aí, a igreja acabou e eu perdi o lugar, não pude mais dar aula. E na faculdade de Jornalismo comecei a ter crises, daquela forma que eles ensinam, mas isso... Crise mas era de bobeira, hoje eu acho que era doidão nessa parada, tipo assim: “Pô cara, não tem que usar essa linguagem jornalística assim tão careta”. Eu achava que tinha que usar uma linguagem mais coloquial de rua. Claro que era estupidez da minha parte, e aí eu fundei no Vidigal um jornal, eu era bolado com isso e falei: “Ah é? Então vou fazer meu jornal do jeito que eu acho que é”. Aí já tinha meus amigos no Vidigal, tal, e tinha um garoto que tinha um barraco onde ele morava, em cima do barraco dele, lá no pico do morro, ainda era mato lá no Vidigal, imagina, tinha árvore pra caraca lá. E eu tinha uma máquina de escrever que eu tinha arrumado, e a gente fez lá tipo redaçãozinha de jornal. E aí eu batia e ficava no carbono, e a gente pegava o carbono e pregava em três lugares da comunidade. E era maneirão, e eu não censurava, nem nada. Eu só provocava a pauta e a gente, os garotos, as pessoas escreviam, qualquer pessoa pedia pra escrever, tinha as coisas mais trash, e eu colocava lá. E funcionava. E as pessoas acostumaram a descer pra ir trabalhar e ler. E era maneirão. E aí eu já fiquei feliz com o meu jornalismo que não era o jornalismo da faculdade, que era burrice minha, eu podia ter feito isso tudo normal. E aí terminou que em 80 eu me formei em Jornalismo, não colei grau, acredito que esse ano eu venha colar grau, a Helô Buarque quer muito que eu cole grau esse ano, porque na época eu, dentro da minha doideira, estupidez e rebeldia, talvez, não sei se era estúpido ou não, eu acreditava naquilo. Eu queria que quando chamasse meu nome, na hora da colação de grau, eu queria sair da plateia, não como todo mundo, entendeu? Queria sair da plateia falando Drummond: “Precisamos descobrir o Brasil escondido atrás das florestas com a água dos rios no meio. O Brasil está dormindo, coitado. Precisamos louvar”. Enfim, eu queria sair falando esse poema do Drummond. E eles não toparam, eu falei: “Então não colo grau com vocês”. E não colei grau.

P/1 – Eles, os outros alunos?

R – É. Não colei grau. Tem 32 anos. E talvez esse ano eu cole grau, dá até um curto, colar grau agora, e eu poder falar um poema inteiro (risos). Aí cara, não colei grau, mas aí pintou um trabalho maneiro, pro Pasquim, o Pasquim era um jornal top, maneirão. Aí 1980, Papa ia no Vidigal, e o Pasquim me ofereceu a capa do jornal, tinha uma outra jornalista que formou comigo, Helena Caroni, falou: “Pô, vamos ganhar a capa do jornal, maluco, do Papa, vamos fazer o jornal, já é, já é, já é”. Vamos fazer. Aí eu falei: “Po, vou ganhar dinheiro agora como jornalista”. Tenho meu jornal no Vidigal, mas vou, vou pro Pasquim, um jornal de admiração de todo mundo, único jornal de esquerda, pancadão mesmo, e fui cara. E aí, era maneiro que a nossa matéria, a nossa manchete, era assim: “O Papa nas Bocas”. Que era a primeira vez que o Papa vinha com blindagem, tal. E o Papa passava na frente de três bocas antes de chegar na capela. E a gente, pô, fez uma matéria maneira. E no meu jornal também tava uma matéria maneira, as pessoas falavam coisas, tipo ‘Pô, pra que calçar o caminho do Papa, se nunca calçou pras donas de casa passarem com suas latas d’água na cabeça’. Tinha umas paradas assim. E tinha umas paradas também que a gente falava meio doideira lá também, no Pasquim. E aí o Vidigal entrou numa festa homérica, entrou em festa homérica o Vidigal, ninguém dormindo, todo mundo organizando festa porque o Papa ia chegar às sete da manhã. E realmente um líder desse, quem é que não vai vibrar, né? Independente se você é católico ou não, pô. E eu apaixonado por essa ideia. Aí peguei, “Não, vamo, já é”. E eu peguei e comecei: “Vamos passar a noite no Celeste”, uma birosca que tinha lá. “Ah, já é” “Vamos passar a noite bebendo”. E a gente pum-pum-pum, bebendo, bebendo, bebendo. Chegou sete da manhã, foi todo mundo pra Niemayer esperar o Papa, todo mundo emocionado, todo mundo nervoso. E aí, cara, o Papa veio, que emoção generalizada, o Papa foi, tal, voltou. Quando o Papa foi todo mundo “vamos embora, vamos tomar a saideira!”. Aí voltamos pro Celeste. Aí tamo lá. Quando tamo lá tomando a saideira, cara, que eu falei: “Celeste, dá uma cerveja aí!”, eu vi que um cara tinha parado de carro, um carro branco, o cara veio. Quando eu falei: “Celeste, dá uma cerveja aí!”. O cara veio, bateu no meu braço, aí falou assim: “Isso aqui é pra você jornalista filho da mãe”. Puf. Deu um soco no olho, pegou o revólver, quando ele pegou o revólver, pá, saí vazado, e fiquei escondido atrás de uma caixa d’água, fiquei escondido atrás da caixa d’água quatro horas. Fiquei quatro horas, e a polícia me procurando. A polícia... não sei se é a polícia, deve ser a polícia. Bandido não ia andar de carro nessa época. Desculpa esses micos, que tem umas coisas que você emburaca...

PAUSA

P/1 – Você tava na saideira e chegou esse cara, provavelmente seria um policial.

R – Com certeza, não tenho dúvida, mas não posso afirmar porque ele não falou: “Eu sou policial”.

P/1 – O cara apareceu do nada?

R – Não. Parou um carro. Porque o que acontece? Eu não contei uma coisa. Antes do Papa chegar, uma coisa que eles fizeram foi tirar todos os meus painéis de jornal. Eram compensados que eu tinha comprado, entendeu, botava pé neles e colocava nos lugares. Arrancaram todos os meus paineis de botar o jornal, entendeu? E aí, quando aconteceu isso eu fiquei quatro horas atrás de uma caixa d’água, refleti minha vida nessa caixa d’água, cara. Numa laje. Porque como eu sabia os esquemas, morava por ali, sabia os esquemas, consegui fugir, os caras vieram atrás de mim e não me pegaram. E aí, cara, eu, nessa caixa d’água mesmo eu pensei, e pensei, pensei. Falei: “Pô, já era, já foi. Não quero porcaria nenhuma com Jornalismo, dane-se o Jornalismo, não quero mais essa porcaria. Onde que eu vou fazer uma parada que eu não possa me expressar?”. Eu sei que isso bateu na minha cabeça e eu falei: “Não quero mais, acabou”. Saí de lá mudado. Saí de lá mudado, não quero mais, e nunca mais escrevi nenhuma linha, nunca mais escrevi nada, não sei escrever uma abertura. Se você falar assim: “Escreve um prólogo”. Não escrevo. Não que eu não escreva os meus delírios, mas eu não tenho estética, formal jornalística pra escrever, não tenho. Não tenho desejo também, né? Larguei. Quer saber de uma parada?. Um pouquinho antes disso eu tinha me separado da Gal, e estava morando sozinho.

P/1 – Vocês não tinham filhos?

R – Não. Não tivemos filhos. Não tinha como ter filho nesse período. E aí a gente se separou, eu fui morar sozinho, tinha que me sustentar sozinho. Mas nesse período de faculdade também eu me sustentei sozinho, eu fazia perfuminhos e vendia na faculdade. Como a praia era ali, eu ia lá, recolhia conchinhas, decorava vidrinho, fazia aquelas essências de perfume e vendia na faculdade. Dava pra pagar aluguel e comia uma vez por dia, tava lindo, né? Mas, quando foi em 80 que aconteceu isso eu falei: “Não quero mais saber, vou focar minha vida no teatro, não quero mais saber”. E aí, não sei quem que eu conheci que me levou, que o Domingos Oliveira estava fazendo um trabalho, um grupo novo, não sei o quê, e fui trabalhar com Domingos. Foi um dos melhores momentos da minha vida porque foi uma cura. Eu tava muito doente, eu tava muito enfermo nesse sentido, e era uma enfermidade que não tinha como eu dividir com ninguém. Como é que eu vou dividir isso com a minha mãe, e como é que eu vou dividir isso com minha família? Como é que eu vou dividir isso comigo mesmo? Era incompreensivo você estudar a vida toda, se formar e de repente você não quer mais nada disso, né? (risos) E aí, o Domingos foi um momento muito show na minha vida, muuito show na minha vida. Porque era uma experimentação teatral que ele tava fazendo, e era um mergulho, era exercício de mergulho, e era uma galera que mergulhava na proposta, em experiências novas, tal. Lindo! Um dia, a gente tava lá, me chega pra assistir o nosso exercício a Marília Pêra. A Marília chega, e essas coisas acontecem. Olhar e achar que é, que tem a ver. E a Marília mandou me chamar, me convidar pra trabalhar com ela, se eu gostaria de trabalhar com ela, que ela ia montar uma peça com Domingos, que foi Adorável Júlia. Eu falei: “Como não, minha flor?” “Mas eu gostaria que fosse como ator e diretor de cena”. Eu falei: “Puxa, já é”. E fui, comecei a trabalhar com a Marília, e minha vida mudou. Aí foi, caminhos inesquecíveis, escola que eu não tinha frequentado. Porque a Marília é de uma escola de arte que é de uma importância muito grande porque ela é muito disciplinada, muito organizada. Muita gente diz assim: “Olha, trabalhar com ela é muito difícil porque ela é muito chata”. Cara, nunca vi isso na Marília. Ela é assim, a cadeira tem que estar aqui, a sua função é botar a cadeira aqui, por que a cadeira não está aqui? Cadeira tem que estar aqui. Acho que isso é relação profissional, tem que ter. E aprendi muito com ela. Ela foi uma pessoa que abriu muito toda a sabedoria com ela, uma pessoa muito importante na minha vida, como várias pessoas foram muito importantes na minha vida desse processo que eu peguei, Amir Haddad, Klauss Vianna, mas o Domingos foi demais... Mas a Marília eu vivi com ela, eu convivi com ela, nós éramos tão íntimos que quando ela foi fazer Mixed Blood nos Estados Unidos, um filme, eu que fiquei tomando conta da casa dela. A Pêra, a Esperança, a Nina eram pequenininhas. Ricardinho virou meu melhor amigo. Eu comecei a virar baixo Leblon, só tinha baixo Leblon. Pô, o bonde dele era o bonde do Cazuza. Aí, era outra vibe. Pô, era a primeira vez na minha vida que eu tinha comprado um carro, nunca tinha tido isso. Nunca tinha frequentado restaurantes maneiros. Aí já tava numa vida que era uma outra parada. Era aquele sonho de quem vem de fora e quer chegar no Rio, e encontrar a classe artística, e tudo e tão. Apesar que eu nunca fui dessa vibe, eu sempre fui de uma vibe de viver o que eu to vivendo. E viver intensamente. Sempre fui meio assim. Mas a Marília foi algo que me despertou e que mudou muito minha vida. Meu conhecimento. O ser humano, eu aprendi com ela, o ser humano, às vezes você tem tanto talento, mas às vezes é tão necessário e você não sabe que você, mas você tem certezas, e às vezes é necessário alguém virar e falar assim: “Nossa, como você tem um olhar bonito. Nossa, como você cruza os braços bem”. Às vezes você precisa de uma afirmação pra te fortalecer, pra te fazer acreditar. “Pô, legal, eu sei cruzar os braços bem”. Legal. Não, eu sei que eu sei cruzar os braços bem. Às vezes você precisa de afirmações. Não existe esse ser humano que não precisa de um: “Nossa, como esse cara opera bem essa câmera”. Antes, ele podia achar que ele era um cocô, ou outras pessoas já podiam até ter falado isso pra ele, mas às vezes a gente precisa de uma, de uma afirmação de vida, que você tá caminhando, que isso é legal, que você tá caminhando por um caminho legal, um caminho profissional legal. Às vezes é necessário isso. E a Marília vem me passando isso, vem me passando isso. E eu convivendo, vivendo intensamente. E de repente, vamos fazer a temporada em São Paulo, ‘caraca, São Paulo!’. E aí já comecei a viver o chão Rio-São Paulo, o sonho de qualquer artista. Frequentava antiquários, eu frequentava restaurante Pica das Galáxias, entendeu? E foi, malandro, caraca, que vida que eu quero? Aviãozão, São Paulo. São Paulo eu não ficava em hotel, eu alugava kiti, apartamento. Morei na Brigadeiro, morei não sei onde, po, morei até no Copan. Quem mora no Copan vira paulista, né? E pô malandro, tinha uma vida, eu tava vivendo uma vida, mas, quando eu comecei a ter esse vôo da minha vida, eu comecei a ver meus amigos do Vidigal presos. Presos. Meus amigos todos que eu convivia, caraca, eram meus amigos, meus irmãos, talentosíssimos, cara. Eu chegava de São Paulo, encontrava com eles: “Pô maluco, e aí? Pá”. A gente sentava, ficava na esquina enchendo a cara e tal. Pô e tem um lugar de visu, né cara? O Vidigal tem o maior visualzão. A gente parava e ficava lá, e olhava. Pô, e o papo ficava assim: “Po, e aí, maneiro?” “Maneiro, tal” “Pô cara, amanhã vai dar a maior lua” “É, pode crer, amanhã vai dar a maior lua”. A gente ficava assim, e o papo não tinha argumento. Os argumentos eram situações do Vidigal, e a situação dessa, você ficava doidão ali, e a doideira ficava nisso. Não tinha argumento. E quando eu comecei a expandir mais a minha vida, minha cabeça, eu comecei a ver novamente que eu, novamente tendo oportunidades e essas coisas dessa galera não tinha oportunidade. Vagabundo ali, nem descia pro Leblon, cara, só se era emergência e tinha necessidade. Porque praia tava ali, ninguém ia em cinema, ninguém ia em teatro, ninguém ia em porcaria nenhuma. Ali, ali, estudava ali, sobrevivia ali. Essa era uma realidade. Mas isso me antenou por tudo o que eu já tinha feito no Vidigal, essa coisa, ‘caraca maluco, tá todo mundo preso, todo mundo ali tem que ter seu direito também de viajar, são garotos talentosos’. Isso começou a me bater, eu falava: “Caraca, maluco. Você precisa sair daqui um pouco”. “Mas como fazer o quê?” “É, fazer o quê?”. Aí passou, Adorável Júlia veio brincando em cima daquilo, brincando acima daquilo, ia trabalhar também como ator, depois virou só um monólogo, mas ao mesmo tempo era muito doido porque a Marília contracenava num monólogo quando estudava comigo fora de cena, eu fora de cena, ela pá pá. Era muito doido. Uma das maiores escolas da minha vida, a Marília. E aí aconteceu uma coisa fantástica, a Marília foi pra Nova Iorque, foi fazer então o Festival Latinoamericano lá, e fomos pra Nova Iorque. Chegando em Nova Iorque, cara, caramba, todo mundo, ‘musical da Broadway’, não sei o quê Broadway, Broadway. Eu falava: “Caraca”. Chegou na Broadway malandro, quando eu desci no aeroporto eu nunca esqueço, desci no aeroporto, passou um carro, tinha um negão dirigindo, mó playboy, em Nova Iorque, né? Pois é. Chegando em Nova Iorque, meu primeiro choque em Nova Iorque foi quando eu cheguei e foi esse visu que eu falei, né? “Pô, caraca, tô na minha praia! Eu falei, é a minha praia!”. E fui ficar, e fiquei num hotel, também nunca esqueço disso, fiquei em um hotel em frente ao Madison Square Garden e tava tendo um festival de coral. 99% dos hóspedes eram negros. Caraca, aquilo ali me alimentava porque a minha relação com negro sempre foi muito forte nesse sentido de nunca tive diferenças, e o negro americano, que já era solto no sentido do se arrumar, não era como o negro brasileiro, tudo com cabelinho de massa, aqueles negócios. Tinha umas coisas mais doidas, eu falava: “Caraca! O Brasil tem que chegar nesse ponto de criar o seu visual, o seu próprio visual”. Aquilo era lindo, eu ficava apaixonado vendo aquelas coroas, aquelas pessoas com aqueles visu alucinante ali. E um dia foi todo mundo pra Broadway e eu fui pra Broadway também. Cheguei na porta eu falei: “Não vou entrar”. Eu tinha visto um grupo tocando Blues numa praça, falei: “Não vou entrar. Galera, não vou entrar, vou ficar aqui. Eu quero ver Blues na praça, eu quero ver as negadas daqui, tal”. Eu me lembro que todo mundo foi pro teatro e eu fiquei na porta e me lembro que chegou um negão me oferecendo droga, eu sempre achava assim, ‘não, não vou dar bandeira’. Porque malandro é malandro e mané é mané, isso é malandragem é universal, mas eu não tinha vivido essa coisa da malandragem universal, eu achava que se eu falasse ‘no’ ninguém ia sacar que eu era gringo, né? Hoje é que eu saco, você falar ‘no’, é a mesma coisa do gringo falar ‘náo’. Eu me lembro que o negão chegou: “Do you like a drug”. Eu: “Não”. Aí ferrou. Ele: “Do you like a hashi, do you like a coke”. Ficou em cima de mim que eu comecei a ficar com medo, um negão de três metros, comecei a ficar, terminei comprando. Claro que era orégano. Mas vacilou, vacilou. Aí, eu falei. Ninguém tinha coragem de sair à noite com medo, ninguém tinha coragem de pegar metrô à noite em Nova Iorque, entendeu? Todo mundo só de táxi à noite, tal. Aí eu falei: “Ah, não. Eu vou”. Eu era roqueiro, e todos os meus lados, que era um lado que ninguém se amarrava. Se amarrava, mas todo mundo queria ver os teatrão, musicalzão da Broadway, tal. E aí eu comecei a andar de metrô, tinha aprendido a malandragem, que eu também fui rejeitado num show de rock que eu fui, que eles não tinham muita paciência pra gringo. E aí nesse dia eu falei: “Já era, já sei como fazer”. Aí fui, metrô, aquelas malandragens todas, eu aprendi a fazer aquele corpo local.

P/1 – Você falava inglês?

R – Não! Por isso que me dava mal, pô. Mas aí eu aprendi aquela parada, fazer aquele corpão local, aquela cara boladona, sem ficar, entendeu? As pessoas chegavam: (fala enrolado e rápido) e eu (barulho). Não respondia, aí aprendi isso cara, aí eu andava em qualquer, eu fui pro Harlem, fui pra qualquer lugar que você pensar. E cheguei a ter situações terríveis. No Harlem, quando em desci do metrô, jogaram sanduíche em cima de mim, eu era o único branco, era o único branco. E aí, cara, eu comecei a ir nos off, off, off, do Village, ao Soho, ao Harlem, eu ia, ia naqueles teatrinhos desse tamaninho aqui, ó, aí eu entrava, assistia, cabia dez pessoas, oito, que eu olhava, ficava assistindo. Cara, um capricho no figurino, uma luz, uma interpretação, começava a ver, comecei a ficar apaixonado pelo off-off-off. Quando eu vi aquilo, eu comecei a ver que aquilo, era aquilo que podia estar no Vidigal. Que aquilo podia mudar. Aquilo veio em mim e começou a me dominar. E começou a me dominar. Eu tinha uma história com Nova York também, fora essa história toda, que a melhor amiga da minha vida, ela já se foi, ela foi do Actor Studio, veio, dava aula no Tablado, e ela virou a minha melhor amiga no Brasil e ela foi uma beatnik, então ela me contava a história de Nova York, eu conhecia Nova York como ninguém. Ela foi uma beatnik e morava no Village antes de ir pra Woodstock, quer dizer, essas transições, eu conhecia na palma da mão, na palma da mão. Então assim, uma virada. Eu me lembro que o último espetáculo que eu assisti, primeiro eu tive uma emoção quando eu tava no Soho, não tinha nem tantas ligações com artes plásticas, mas eu fiquei tão emocionado no Soho, de sair de uma galeria e entrar em outra, sair e entrar em outra, que eu falava: “Não acredito que eu mereço isso”. Sabe esse tipo de coisa assim? E isso mexeu comigo, eu falei: “Cara, a minha vida mudou. Minha vida mudou”. Eu falei: “Vou parar com tudo”. Vou largar tudo. E vou fundar um projeto no Vidigal. Aí fiquei pensando nisso. “Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso”. Quando eu cheguei no avião, entrei no avião já determinado. “Mas como eu que eu vou fazer, como é que eu vou dizer isso pra Marília?”. Aí fui, chegando no avião a única coisa que eu fiz foi o Fred sentou perto de mim, que era o iluminador da Marília, eu falei: “Fred, se eu fundar um projeto no Vidigal, assim, assim, assado, com uma ideia filosófica, cuidando da qualidade, tal, você toparia me dar um apoio?”. Ele parou, pensou e falou: “Claro”. Eu falei: “Então já é”. Aí fui embora cara, fui pro Rio, até eu chegar lá e realmente definir minha vida. Eu sabia que ia acontecer uma transformação, todo glamour que eu tinha conseguido na minha vida ia morrer, eu ia voltar a comer uma vez por dia, óbvio. Como é que eu ia fazer? Aí cheguei, foi uma dor inesquecível dizer pra Marília que eu não ia mais trabalhar com ela, foi uma dor porque Marília também tinha em mim como uma das pessoas da maior confiança da vida dela, eu era uma pessoa fiel do lado dela, eu cuidava das coisas dela, era uma pessoa assim, nós éramos unha e carne. Foi uma dor muito grande na minha vida. Nossa Senhora. Como várias decisões são difíceis na vida da gente, né? E aí, cara, sofri muito pra fazer isso. E aí, tivemos um afastamento com isso, mas eu fundei o “Nós do Morro”. E eu comecei, mas eu não queria abrir simplesmente um projeto de teatro, eu queria um projeto de teatro caminhando junto com uma filosofia de vida. Dentro dessa sacação que tava dentro da minha cabeça, eu falava assim: “Puxa, eu quero um projeto com filosofia, onde tivéssemos uma ideia da base, do coletivo, da ideia multiplicadora”. Da mesma forma que você cria uma oportunidade, se você tem essa oportunidade você também repassar essa oportunidade pra quem deseja, é criar com esse grupo também a possibilidade da solidariedade, a solidariedade já tava vivendo uma coisa que a solidariedade, às vezes as pessoas burocratizam tanto a solidariedade, às vezes ela é tão mais simples, a solidariedade às vezes é te olhar, uma forma de cumplicidade eu to sendo solidário. Às vezes um toque, eu to sendo solidário. A solidariedade, ela não tem uma forma, de você ter que ter aquele tempo para isso. Então eu queria que dentro disso a gente pudesse criar uma forma de convivência nesse sentido. Juntando com o que a Marília me ensinou muito, a disciplina, a organização, a responsabilidade, lembrando que isso não era caretice, era a única forma das coisas funcionarem, eu aprendi isso com ela. E dentro dessa ótica da minha convivência de Vidigal, o ‘com licença’, ‘por favor’, ‘muito obrigado’, não jogar papel no chão, dar o lugar pras pessoas mais velhas sentarem, passarem. Essas questões éticas que independente de classe social, você percebia que já estava sumindo e eu fazia questão que essa transformação, se pudesse ter essa transformação, viesse com esse conjunto. Então isso pra mim foi básico quando eu fundei o Nós do morro, com essa ótica. Sabendo que eu ia comprar uma briga de esteriótipo, por ser um grupo numa favela, sabia que ia comprar essa briga. Todo um jogo doido que eu sabia, ia ser teatrinho, ninguém queria saber se eu to lá misturando Stanilawski com Boal ou com a Marília, ou com o Amir, Violis Polis, sei lá o quê. Ninguém queria saber se eu estou buscando um caminho novo, metodológico. Não, é o teatrinho da favela. Eu sabia que eu ia comprar essa briga, que a sociedade é complicada, a gente sabe disso. Aí eu comecei a fundar, fundei esse projeto, chamei as pessoas que eram essas pessoas que eu já acreditava, já percebia esse talento, foram as primeiras pessoas que eu consegui. Primeiro e tinha planejado um projeto da comunidade para a comunidade, que era uma forma, a minha ideia era assim tipo, sabe assim, nós estávamos numa fase de teatro, onde o teatro amador era tido como um teatro ruim, ninguém queria ver teatro amador. Mas tava surgindo o teatro experimental, que tinha uma contemporaneidade, Bia Lessa, acho que antes do Gerald Thomas chegar no Brasil. Enfim. E eu queria uma forma de seduzir a comunidade era trabalhar textos que falassem sobre a comunidade, e eu intercalaria com clássicos da literatura brasileira. Isso foi uma ideia inicial que eu tive que era uma forma da pessoa ir no teatro e não falar assim: “Ai que chato, pô, saco”. Não, quando você vai e você se identifica, você fica cúmplice daquilo, então foi isso que a gente começou. Meu primeiro trabalho lá foi isso. Então a gente começou sem apoio de ninguém. Comecei num centro de um padre austríaco-alemão, que Dom Eugênio odiava dele, a própria associação não gostava porque era uma associação ligada à diocese, só não gostava porque ele gostava de uma negona, só por isso. Eu, como nessa época não era ligado a religião, nem partido político, nunca fui, a religião já fui. Mas aí já tava morrendo, eu já não frequentava mais nada. E foi até os Irmãos Karamazov que me fez acabar de vez com a minha religião (risos). Quando você vai estudar um pouco sobre isso, aí você diz: “Puxa, bagulho é doido”. Aí, o padre, fui lá, falei com ele, ele: “Não, já é”. Aí fui trabalhar lá. Comecei a trabalhar dando aula do lado de fora, aí chovia e não podia dar aula. Ele não podia celebrar missa. Aí depois de seis meses eu tava montando um espetáculo, e o Fred trabalhando com Ribaltinhas, latinhas de leite ninho pra fazer a luz, a gente não tinha dinheiro porcaria nenhuma. E aí que a gente tava com o espetáculo quase pronto. “Padre, o senhor não está celebrando missa na capela, padre. Será que a gente não poderia fazer a peça lá?” “Ah, mas...” “Padre, mas não tá celebrando missa, quanto tempo, já tem mais de seis anos a capela? Ninguém vem aqui nem rezar, padre”. Aí, ele deixou a gente usar a capela. Eu falei: “Padre, será que a gente pode aumentar o altar, só um pouquinho, com madeira? Eu vi que o senhor tem umas madeiras ali, o senhor não arrumaria pra gente?”. Ele, com muito sacrifício, deixou a gente aumentar o altar, que tava transformando em palco. A sacristia: “Padre, será que a gente não pode usar a sacristia como camarim?”. Fui seduzindo o padre, e ele foi vendo que o trabalho era sério e deixou. E a gente estreou nosso primeiro espetáculo que se chamava Encontros. Eu busquei um caminho de onde mais tinha situações, onde as pessoas mais se encontravam dentro da comunidade, situações pra ter esse jogo de identificação e foi o máximo. Era escola, praia, casa, enfim, tinha várias situações assim. E aí o primeiro espetáculo foi extasiante. As pessoas iam, iam de novo e queriam ver de novo. E na estréia nós ficamos seis meses em temporada com Encontros. Nunca fizemos nenhum espetáculo, dentro do Vidigal, com temporada menos de seis meses.

P/1 – Quem era a plateia?

R – A plateia? Era a comunidade. E nós íamos pessoalmente na casa da pessoa, porque a pessoa que não é ligada a sair de casa para ir a alguma situação cultural, ela tem que se sentir importante também, como culturada e valorizada. Então chegava e convidava: “Olha, a senhora, nós viemos aqui pra convidar a senhora pra ir assistir ao nosso espetáculo, está aqui o convite, a senhora é nossa convidada especial”, ia de casa em casa.

P/1 – E como é que vocês financiaram essa atividade?