BNDES 50 anos

Depoimento de Estela Maria Praça de Almeida

Entrevistada por Claudia Leonor e Paula Ribeiro

Rio de Janeiro, 07/05/2002

Realização Museu da Pessoa

Entrevista nº BND_TM009

Transcrição de Neuza Guerreiro de Carvalho

Revisado por Genivaldo Cavalcanti Filho

P/1 – Bom dia.

R – Bom dia.

P/1 – Eu gostaria de começar o depoimento pedindo que você dissesse seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

R – Estela Maria Praça de Almeida, oito de setembro de 1951.

P/1 – De seus pais, o nome completo e a atividade profissional.

R – Meus pais, Henrique Ramos de Almeida e Maria de Lourdes Passos de Almeida. Meu pai já faleceu e minha mãe está aposentada. Era secretária do Consulado de Portugal.

P/2 - Em relação às suas atividades escolares e universitárias, como foi um pouco a sua trajetória?

R – Eu estudei sempre em escola pública, a não ser no primário, [em] que fiz aquela escola perto de casa, em Copacabana. Depois fiz o Colégio Pedro Álvares Cabral - o Ginásio Estadual Pedro Álvares Cabral, que a maioria das pessoas da zona sul sabe que era o colégio padrão do Estado naquela altura. Foi o primeiro ginásio na zona sul e aí se tornou o colégio.

A minha foi a primeira turma. Eu fiz o Científico lá e quando chegou no terceiro ano ganhei uma bolsa para o curso Vetor, que era o curso na época pra vestibular e aí fiz Engenharia Química na Nacional, lá no Fundão. Quando a gente diz Nacional já identifica a idade. (risos) UFRJ, pra ser mais exata.

P/1 - Conte um pouco, a sua opção profissional era comum no subúrbio? Tinha muitas mulheres?

R – Não. Eu queria ser professora, aliás, como a maioria das mulheres daquela época. Eu queria ser professora de Matemática. Quer dizer, num primeiro instante eu queria ser professora do Normal, mas eu não tenho a menor habilidade manual, então descobri que professora do Normal não ia dar certo. Aí pensei em ser professora de ginásio, e ia ser...

Continuar leituraBNDES 50 anos

Depoimento de Estela Maria Praça de Almeida

Entrevistada por Claudia Leonor e Paula Ribeiro

Rio de Janeiro, 07/05/2002

Realização Museu da Pessoa

Entrevista nº BND_TM009

Transcrição de Neuza Guerreiro de Carvalho

Revisado por Genivaldo Cavalcanti Filho

P/1 – Bom dia.

R – Bom dia.

P/1 – Eu gostaria de começar o depoimento pedindo que você dissesse seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

R – Estela Maria Praça de Almeida, oito de setembro de 1951.

P/1 – De seus pais, o nome completo e a atividade profissional.

R – Meus pais, Henrique Ramos de Almeida e Maria de Lourdes Passos de Almeida. Meu pai já faleceu e minha mãe está aposentada. Era secretária do Consulado de Portugal.

P/2 - Em relação às suas atividades escolares e universitárias, como foi um pouco a sua trajetória?

R – Eu estudei sempre em escola pública, a não ser no primário, [em] que fiz aquela escola perto de casa, em Copacabana. Depois fiz o Colégio Pedro Álvares Cabral - o Ginásio Estadual Pedro Álvares Cabral, que a maioria das pessoas da zona sul sabe que era o colégio padrão do Estado naquela altura. Foi o primeiro ginásio na zona sul e aí se tornou o colégio.

A minha foi a primeira turma. Eu fiz o Científico lá e quando chegou no terceiro ano ganhei uma bolsa para o curso Vetor, que era o curso na época pra vestibular e aí fiz Engenharia Química na Nacional, lá no Fundão. Quando a gente diz Nacional já identifica a idade. (risos) UFRJ, pra ser mais exata.

P/1 - Conte um pouco, a sua opção profissional era comum no subúrbio? Tinha muitas mulheres?

R – Não. Eu queria ser professora, aliás, como a maioria das mulheres daquela época. Eu queria ser professora de Matemática. Quer dizer, num primeiro instante eu queria ser professora do Normal, mas eu não tenho a menor habilidade manual, então descobri que professora do Normal não ia dar certo. Aí pensei em ser professora de ginásio, e ia ser professora de Matemática até que tive um professor de Química de quem eu gostei muito. Então eu cheguei à conclusão que eu ia ser professora de Química. Na época do vestibular fiz prova pro Instituto de Química, que era pra [formar] professora de Química e pra Escola Nacional de Química, que dava o curso de Engenharia Química. Como eu passei nos dois, eu cheguei à conclusão que tudo o que o Instituto de Química dava, a Engenharia Química dava também. Então você vai andando, tem duas opções e tem que ver aquela que lhe dá mais flexibilidade. Foi por aí que eu fui fazer Engenharia Química. Cada um de nós se volta um pouquinho para a história de… Tem razões que não tem nada de razão, nada de racional. Fui fazer Engenharia Química.

P/2 – Seus pais lhe incentivavam com a carreira?

R – Com uma carreira específica não. Me incentivavam sempre pra que eu fizesse uma carreira, que eu tivesse a minha vida, fosse independente. Era mais esse incentivo. Não era essa de “é pra fazer Direito, Engenharia.” Eu nunca tive esse tipo de problema.

P/1 - Seus pais eram brasileiros? São imigrantes?

R – Portugueses. Minha mãe se separou cedo, mas a gente sempre morou com a minha mãe. Nessa altura meu pai até já tinha falecido. Minha mãe é portuguesa, todos no banco sempre dizem “a portuguesa” - porque [o nome] Estela Maria Passos de Almeida não nega.

P/1 - Não nega a origem.

R - A família toda é portuguesa. Minha irmã é a primeira brasileira da família. Eu sou a segunda brasileira da família. Dali pra cima, tudo português.

P/1 – Na universidade, teve algum professor que tenha te marcado mais?

R – Teve vários. A Escola de Química sempre foi conhecida… Também [tem] uma brincadeira que os engenheiros da Escola Nacional de Química fazem, de uma frase famosa de um amigo meu, Isaac Plasta - hoje é presidente da Petroflex, foi meu professor. Eu estava saindo uma vez pra almoçar com ele; ele encontrou com um colega que tinha feito a Escola Nacional de Química com ele, virou pra ele e falou a seguinte frase: ”Eu tenho um engenheiro químico trabalhando comigo. Ele é da UFF [Universidade Federal Fluminense], mas é bom.” (risos) É absurdo o preconceito da Escola Nacional de Química, era uma escola [em] que a Engenharia era uma coisa separada, a Engenharia Química se considerava elite. Era uma outra escola. Era pequena, então aqueles professores todos tinham sido os primeiros, tinham sido alunos e era o tipo de uma família, então tem muitos professores marcantes.

Tem um famoso, o Rafael, que era uma sumidade, mas muito louco. E já que é um depoimento de coisas engraçadas, um colega nosso percebeu que não tinha passado e foi lá reclamar com ele. Foram na secretaria e ele olhou e falou assim: “Olha aqui. Não pode ser, eu tinha te passado.” Ele falou: “Você passou neste ano e está inscrito nesse ano, não pode.” Tirou o “aprovado” e colocou “reprovado”. “Agora está certo. Vamos voltar pra aula.” (risos) São essas histórias. Você junta alguns engenheiros químicos da Nacional e com certeza, independente da idade, alguém vai contar alguma história do Rafael.

P/1 - E em relação à pós-graduação, curso de especialização?

R – Eu não fiz pós-graduação, comecei logo a trabalhar. Fiz depois alguns cursos de especialização. Você faz esses programas do governo gerencial, o banco te permite vários desses treinamentos, principalmente pro lado executivo. Quer dizer, sempre tem aquela “Contabilidade pra não contadores”, “Direito pra não advogados”. Aquela pecha do banco de você se formar “especialista em generalidades”. Depois que você começa a ter os cargos executivos, você começa a perceber que essa é o tipo de especialização que você precisa. Negociação, treinamento, relacionamento com a imprensa, liderança, treinamento de equipe. Esse tipo de trabalho, então eu fiz curso nessa área.

Há uns três anos eu fiz também, pelo banco, um curso na Wharton University na Pensilvânia, de administração de… Pra gerente. De quarenta, quarenta e cinco dias. Muito interessante. Você pega aquela lista com aquele monte de cursos, não tem uma pós-graduação específica. Eu não tive muita paciência. (risos)

P/2 – O negócio era trabalhar.

R – É.

P/1 – Então conta como foi seu primeiro emprego.

R – Meu primeiro emprego, como estagiária ainda, foi no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, na Praça Mauá. Era o melhor estágio que existia porque você podia fazer qualquer horário. Ele tinha determinado número de horas por semana que você podia fazer, desde que quando fosse trabalhar você trabalhasse no mínimo duas horas.

Como a Escola de Química era horário integral, às vezes você tinha uma aula às oito horas da manhã e outra aula às quatro horas da tarde, era muito difícil achar estágio. Então o INPI era o sonho de todo mundo porque você podia ir lá, fazia duas horas, pegava a Mauá - Caxias, que era da Praça Mauá, saltava na Av. Brasil, pegava uma carona, entrava no Fundão, tinha uma aula, depois pegava de novo, fazia a mesma coisa, voltava a trabalhar mais um pouquinho, e ia completando as horas.

Era toda essa parte de análise de patentes, relatórios que nós fazíamos. Era uma sala muito pequena, em que você tinha a sala dos estagiários, uma grudadinha na outra. Pra você chegar numa mesa você pulava pelas mesas pra poder chegar lá. E era ótimo. Era uma farra e um trabalho interessante, você tinha ideia de o que é a propriedade industrial, como é a coisa das patentes e como funciona. Mas é lógico, o interesse naquela altura é onde você ganharia um dinheiro em um horário que você pudesse. O resto, a gente faz discurso, na prática é isso. (risos) O estágio é onde a gente consegue o dinheiro.

P/2 - Com o seu primeiro salário, o que você fez?

R – Não lembro. Eu sempre fui muito de guardar dinheiro, sabe. Eu tenho uma irmã que a característica dela era sempre ganhar dinheiro e gastar no dia seguinte. Eu sempre fui mais de guardar. Comprava muito livro. Não me lembro muito de comprar coisas - nunca fui de jóias, essas coisas. Naquela altura, eu comecei a pagar logo... Quando eu comecei mesmo a receber… Porque eu fazia estágio, depois do INPI eu fui estagiária na Natron Consultoria e Projetos e dava aulas particulares. Comecei a ajudar a pagar o consórcio do primeiro carro - você já está na faculdade e aquele [é o] primeiro carro, então eu ajudava minha mãe a pagar. Depois disso, quando me formei, fui contratada pela Natron, fiquei lá… Eu me formei em 74 e fiquei na Natron Consultoria e Projetos trabalhando na parte dos estudos principalmente do pólo petroquímico, toda a implantação do pólo petroquímico de Camaçari. A Natron fez vários daqueles estudos de viabilidade.

Em 76 eu fiz o concurso do BNDES, só que naquela altura… O concurso, se não me engano, foi no final de 76 e eu recebi um convite pra ir para o Grupo Ultra. Era um convite muito bom e no banco ainda não tinha nem saído os resultados. Eu fui pro grupo Ultra. Uma época excelente, trabalhei seis meses em uma empresa de consultoria do grupo Ultra, até que o banco chamou. Fiquei muito na dúvida, mas naquela altura o grupo Ultra estava indo pra São Paulo. Entre ir pra São Paulo e sair e trabalhar no BNDES, a opção foi o BNDES. Meio óbvia pra todo carioca. A ameaça de morar em São Paulo era complicada.

P/1 – Ainda em termos profissionais, na sua área, o que representava o emprego no BNDES naquela época?

R – Olha, o BNDES tinha... Naquela época, os empregos públicos, você fazia concurso e era sempre naquela coisa da garantia de emprego. Eu não tinha muito isso na cabeça, não. Surgiu e alguém… Em algum instante alguém falou do concurso. Na Natron outros colegas também estavam fazendo e aquilo saiu.

Era o tipo [de concurso] que saía com o programa pra prova, era muito parecido com o que a gente trabalhava naquela altura, que era [com] estudos de viabilidade. Era muito o dia a dia que eu trabalhava como estagiária e estava como profissional trabalhando com estudos de viabilidade, o que o BNDES pedia. Achei que era uma oportunidade. A Natron naquela época começava como empresa de projetos de engenharia e no Brasil estava começando a sentir uma grande dificuldade. E você sempre quer abrir caminhos: fazer o concurso e depois você vê o que é que dá, aí você tem mais opção. De novo aquela história: vamos fazer, tendo mais opções é mais fácil de você tomar decisão adiante.

Fiz o concurso, continuei trabalhando na Natron, fui pro grupo Ultra naquele instante; quando o BNDES chamou, eu estava realmente muito bem no grupo Ultra. A decisão de ir pro BNDES… Eu enrolei o pessoal da área de Recursos Humanos uns três meses pra ter mais tempo pra decidir. Quando chegou num determinado instante, Hélio Beltrão, que era o presidente do grupo Ultra, foi chamado pra [ser] Ministro da Desburocratização e então o centro de decisão do grupo Ultra foi pra São Paulo. E aí, efetivamente, eu tive que optar.

Meu marido naquela época trabalhava na Petrobrás. Eu ia ter que fazer um monte de mudanças e então fui pro BNDES. Você vai sempre tendo que enfrentar determinadas coisas. Eu não tinha assim [a ideia]: “Que bom, consegui um emprego onde vou ficar a vida inteira.” Era muito nova àquela altura pra ficar pensando nisso. Tinha a vida toda pela frente.

P/1 – E sua trajetória dentro do banco? Qual foi o primeiro departamento? Você foi trabalhar...

R – Entrei na Área de Projetos com agentes financeiros.

P/2 - Conte um pouquinho como era essa área.

R - Você tinha um Departamento de Desenvolvimento, [de] banco de investimento. Era aquela área dos agentes financeiros. Vocês nessa altura já ouviram isso em todos os depoimentos – o banco tem os seus recursos, tem os outros bancos que repassam os recursos do banco para os programas. Então você tinha um Departamento de banco de Desenvolvimento BADEP, BADESP, BANDS… E tinha o Departamento de bancos de Investimentos como o Bradesco, esses bancos mais privados que faziam o repasse dos recursos do BNDES. Eu trabalhava no Departamento de bancos de Desenvolvimento, mas como engenheira química eu sempre tive muita vontade de trabalhar no departamento de Química. Eu já era uma profissional – isso já era 77 e eu tinha me formado em 74. Eu já tinha entrado pra estágio na Natron em 73, ou seja, eu já tinha quase quatro anos de experiência com o setor químico e petroquímico, então eu realmente achava um pouco absurdo ter experiência e não estar dando isso pro banco. Eu era muito mais útil trabalhando na parte de Engenharia Química, mas no concurso do banco a regra é de acordo com a sua classificação; a área que chamasse, você ia. Nem sei se o pessoal continua com essa regra, mas aquela área é a primeira que precisa de um engenheiro. Você faz concurso pra engenheiro, então eu entrei. Foi bom porque tive essa experiência com agentes financeiros, mas eu estava sempre querendo ir pra área de química e petroquímica.

Havia uns projetos – SPI, se não me engano – eram projetos de setores especializados. Essa sigla eu já não me lembro mais o que é, mas eram grupos do banco, de vários departamentos, que se juntavam pra fazer trabalhos específicos. Um deles era o grupo de fertilizantes. Como eu tinha na Natron trabalhado em petroquímica e fertilizantes, tinha feito muitos trabalhos em fertilizantes, eu me juntei a esse grupo e conheci as pessoas da área, de outro departamento, de Química. Era o Luiz Antonio Viana, Correia Nunes, Lima _____ de Oliveira, que hoje está nos jornais. Ele saiu do banco e depois foi pro Pão de Açúcar, agora está na Globo, estava na BR Distribuidora. Eu o conheci no trabalho e ele me convidou pra ir pra lá. Houve uma certa dificuldade porque o banco tinha essa dificuldade de ceder pessoas, mas houve uma negociação e o superintendente – que não era superintendente na época, era outro nome. Eram coordenadores. Então fui pro Departamento de Indústria Química - DEINQ - em 1979. Eu tinha entrado no banco em 77, passei dois anos na área de projetos como agente e em 79 eu fui pro Departamento de Indústria Química como técnica.

Fiquei lá até 81, foi quando nasceu minha filha - minha filha nasceu em 80. Eu tinha saído pra… Estava em licença-maternidade. Em 1980 houve a criação do Proálcool, programa governamental com todo incentivo à indústria de álcool. O Departamento de Indústria Química foi dividido em dois e criou-se o Departamento de Indústria Química que passou a se chamar DEPIQ e o Departamento de Energia e Álcool – DEALC. Foi interessante porque eu estava em casa e recebia telefonemas dos dois departamentos me convidando pra ir. E eu não...

P/1- Você estava em licença-maternidade.

R - Em licença-maternidade.

P/1 – Você trabalhou até...

R – Até o último dia, o último mesmo. Você vai trabalhando porque... Antes da legislação lhe davam três meses de licença, independente de quando você saísse, então você ia o máximo possível pra poder ficar o máximo de tempo possível [em licença] depois que a criança nascesse. Era até o último dia. Devo ter trabalhado até o dia anterior ou qualquer coisa assim.

Eu estava em casa e me telefonaram: “O chefe vai ligar...” Pra eu ter tempo de eu decidir pra qual departamento eu ia. E eu decidi continuar no Departamento de Indústria Química. O meu gerente nessa altura era o João Kalache, querido de todo mundo, meu amigo. Um grande amigo desde aquela época, ele era técnico comigo no Departamento de Indústria Química - lá o gerente era o Armando Mariante, que hoje é o presidente da INMETRO. Esses nomes todos devem ir e voltar porque esse grupo continuou no banco.

Quando eu soube que o Kalache seria o chefe do departamento - seria outro departamento, mas seria o meu gerente – então fui pro Departamento de Indústria Química. Era uma gerência que tinha Mariânico, que também deve estar dando depoimento. Eram todas pessoas extremamente capacitadas e amigas já de um evento, então decidi pelo Departamento de Indústria Química.

P/1 – Qual o grande desafio desse departamento?

R – Você estava em pleno... Implantando... Naquela altura já era Coopersucar, a parte do pólo de Triunfo. É interessante que eu tinha trabalhado na Natron nos estudos de viabilidade, então às vezes no banco eu recebia o estudo de um cálculo que eu havia feito lá na Natron; eu ficava analisando o meu quadro, mesmo. (risos) Interessante, não? Se eu estivesse mentindo eu sabia, não tinha como disfarçar.

Eu tinha trabalhado em vários estudos de viabilidade e às vezes aquelas empresas tinham apresentado pedido de financiamento do banco. Naquela época, a gente estava fazendo a implementação daqueles projetos. O pólo petroquímico de Camaçari já estava implementado, o pólo de Triunfo era o mais novo. Naquela altura, os grandes em que a gente trabalhou foi na implementação, na decisão e vendo o acordo dos acionistas. Você tinha muita preocupação em ver se o comando, o controle era nacional. [Era necessário] ver todos os documentos - apesar de teoricamente a empresa ser nacional, [ver se] o comando da empresa estava na mão de empresa estrangeira. A política naquela altura era manter tudo nacional. Era essa implementação.

Quando o programa Proálcool estava começando tinha um gerente, que era o Castanheira – também é um nome que vai sempre aparecer nos depoimentos. Era gerente no Departamento de Energia e Álcool e virou chefe de departamento. Então o Luiz Antonio Viana, que era o chefe de departamento naquela altura, me convidou pra ser gerente. Foi aí que eu virei… Foi o meu primeiro cargo de executiva.

P/1 – Em que ano foi isso?

R – 81. Tinha entrado no banco em 77 e foi em 81. Fui pra lá como gerente. Era uma promoção, uma gerência.

P/1 – O que representava profissionalmente para senhora?

R - Num primeiro instante o medo era mais de avião e aí eu tinha que pensar muito...

P/1 - Tem ainda?

R - Não tenho mais. Perdi naquela altura. Porque naquela altura eu ainda [tinha] aquela coisa de não olhar o avião na hora que está levantando. Falei: ”Meu Deus do céu, Proálcool. Vou estar viajando em cada canto naqueles aviõezinhos teco-teco. E agora? Mas para assumir um cargo desses tem que ir.” Ou eu perco o medo e vou, ou eu vou dizer que não. Então eu fiz uma viagem. “Agora eu vou perder o medo aqui. Agora eu vou olhar pra fora.” Me senti a corajosa e aceitei.

Eu me tornei gerente numa segunda-feira. E aí eu tinha uma visita em Itaipu do chefe de departamento e todos os gerentes no final de semana anterior, então peguei um teco-teco… Lógico, de início um avião de carreira, mas depois pegamos várias aventuras nesse final de semana. Eram todos gerentes e fomos visitar Itaipu. Ainda não tinha sido aberta a comporta, então era interessantíssimo ver o canal. Fomos lá dentro, ficamos do lado da turbina...

P/1 - Descreva pra gente o que você viu.

R - Todo mundo lembra daquela história do garoto tapando o buraco da represa. Está lá dentro e você só pensa que tem uma represa do tamanho de um bonde, um aguarão. Ai meu Deus, se tiver um garotinho lá? Um garotinho estar tapando um buraco da represa ia ser uma sensação.

Você está lá dentro, do lado daquela turbina imensa. [É uma] sensação que você não esquece. Você vê aquele canal que ainda não tinha sido aberto. Uma obra imponente, você se sente pequena.

Virei gerente logo e aí peguei logo um monte de aviões de executivos - avião sempre pequenininho, viajando por cima de canaviais. Ainda bem que eu resolvi perder o medo porque senão...

P/1 – Alguma viagem mais marcante, sem ser essa de Itaipu que se lembre?

R – Tem várias. Nessa época do Proálcool eu trabalhava pessoalmente com o Nordeste. Trabalhei também com a parte do Paraná, com a parte do Espírito Santo e com o Nordeste. Você tem histórias que acho que uma hora de depoimento não dá [pra contar] porque você tem... Por exemplo, tinha uma destilaria que ia ser implementada lá na Amazônia, pertinho de Manaus. E é lógico que o dono da fábrica resolve ser o piloto, aí você vai naquele aviãozinho - aquele dono sempre acha que sabe tudo e você tem que estar junto. A gente está chegando perto do canavial; àquela altura ainda não tinha destilaria, mas a cana já havia sido plantada. Estava chegando e você vê aquela tempestade aparecendo, aquele marzão verde embaixo porque você estava em cima da floresta, aquela tempestade aparecendo e o dono: “Não tem problema.” [A gente pensando:] “Esse cara tá maluco, vamos voltar.” A gente chegou e convencemos que não era uma boa ideia olhar, que eu estava muito satisfeita em ver o canavial por cima. Estava achando ótimo. Estava vendo tudo e não tinha a menor necessidade de botar a mão na cana de açúcar. Eu acreditava piamente. “Vamos embora correndo.”

Só tinha um jipe esperando a gente lá embaixo e o jipe pensou que a gente estava pensando em pousar, então pra cada lugar que o avião ia, o jipe ia atrás. Você ia e voltava e lá ia o jipe, coitado. O cara ficou rodando. Conseguimos convencer [o dono da fábrica] e voltamos pra cidade com aquela tempestade correndo atrás. É uma sensação muito desagradável, até porque você está chegando em Manaus e ele diz assim: “Aqui não tem radar, não. O meu radar é aquela torre ali, que eu vejo.” Ai, meu Deus do céu. (risos)

Isso é emoção. Você tem várias, pode escrever um livro. Tem algumas histórias que... Nós íamos visitar um projeto na Paraíba e encontramos… Essa empresa tinha já uma outra destilaria em funcionamento e nós fomos encontrar com o responsável nessa destilaria em funcionamento. [Quando] chegamos lá, o carro entrou, nós andamos, andamos. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Não tinha nenhum funcionário. Encontramos um escritório cheio de cabras, galinhas. Nos encontramos com o dono e ele tinha um revólver ‘desse tamanho’ - lá no Nordeste o pessoal costuma usar. E nós, com muito medo, falamos: “Estranhamos que [quando] entramos aqui, não há segurança, ninguém nos parou.” “Aqui meus empregados são muito ordeiros. Quando manda rodar a destilaria eles rodam, quando manda parar… Aqui não tem problema nenhum.” Aí um colega nosso, o Miguel Romualdo, que continua no BNDES, lá na Representação, disse assim: “Ah, eu sei. O senhor carrega sua arma, sua ordem aí dentro da calça.” (risos) [Pensamos:] “Meu Deus, esse cara vai atirar em todo mundo aqui.”

Trabalhar no banco é sempre uma emoção. (risos) Você vive várias aventuras. Já ficamos perdidos na floresta da Aracruz, naquela floresta de eucaliptos. É muito engraçado falar agora, mas ficar quatro horas perdida ali… É uma floresta homogênea, que não tem a menor referência à noite, você não tem a menor ideia. [Éramos] tudo gente de cidade, os grandes conhecedores do mundo de dentro do escritório, ninguém sabe ver estrelas. E aí você fica rodando [por] quatro ou cinco horas. Como o corte é de sete em sete anos, você começa [a pensar]: “Meu Deus, só acham a gente daqui a sete anos. Estamos ferrados.” (risos) “Nunca mais vão achar a gente!” Enfim, emoções, existem várias. (risos)

P/1 - Dando continuidade à sua trajetória, você estava nesse departamento...

R – Esse foi o Departamento Proálcool. O Proálcool foi uma bela experiência em que você tinha contato... O banco dá isso, você tem contato com o Brasil e o mundo. O mundo de fora, e que você aqui no Rio de Janeiro não tem. Você tem possibilidade de ter contato com os empresários do sul, do nordeste. Os empresários mais modernos do nordeste, os empresários mais antigos do sul. Não tem isso de “Porque é Nordeste é mais antigo.” Não é. É mais conservador ou não é. Você tem essa oportunidade de ver as diferentes formas de ser dos empreendedores, de agir. Você tem um aprendizado dia a dia, não só de localidade… Você sai um pouco daqui, do “sul maravilha”, e vê como esse país é grande e quanto trabalho a gente tem pra fazer ainda. Eu tive essa oportunidade, então o Proálcool foi uma bela experiência.

No Departamento de Energia e Álcool, o Proálcool começou então a reduzir. Você já tinha implementado várias destilarias, já era um parque industrial instalado, e aí você começa a ter - isso, acho que era [em] 86 - a crise de energia. O que nós tivemos agora não é novidade, passamos exatamente pela mesma fase nessa época. Então começamos um trabalho junto das empresas de energia elétrica, distribuidoras. O Brasil tinha um financiamento contratado com o Banco Mundial, que não conseguiu utilizar porque havia contrapartida - tinha que ser de empresas estaduais. As empresas estaduais não tinham recursos e o BNDES estava impedido, por legislação, de financiar essas empresas, então nós tivemos contato com o pessoal da SET, Secretaria de Empresas Estaduais, e os convencemos que o BNDES fazia um belo trabalho, sabia fazer uma análise, que o dinheiro não seria desperdiçado e que a gente só financiaria pros Estados e pras empresas que a gente soubesse que teriam condições de fazer o projeto até o fim. Havia um impedimento, como quem diz: “Esse dinheiro não vai ser bem aplicado.” Então conseguimos várias excepcionalidades do Conselho Monetário Nacional e financiamos várias empresas estaduais nessa altura, de contrapartida pra esse empréstimo do Banco Mundial. A par dessa distribuição, principalmente no Nordeste, fizemos vários financiamentos.

Então começou o Energia Álcool, virou mais energia elétrica do que álcool. Eu fiz várias mudanças dentro do banco, mas o departamento em que eu estava mudava. Era um departamento de álcool que virou de energia elétrica, então você tem essa chance no banco também. Ou você tem a possibilidade de trabalhar em vários lugares diferentes ou a economia vai mudando, as necessidades vão acontecendo e você precisa se adaptar; onde você está mesmo, você começa a ter um outro tipo de atividade.

Isso foi a parte de energia elétrica - era 87, 88, nessa época. Passamos por todos esses programas que aparecem de racionalização de energia. Mais ou menos, a gente abriu isso. O banco fez o projeto Conserve, que era um programa de conservação de energia. Vários programas desses de ensinar como você faz com a geladeira - não tinha freezer, só geladeira -, com a televisão. Não bota isso, desliga o ferro. Todas essas coisas que a gente reaprendeu agora, naquela época... Fizemos um belo trabalho em cima disso.

Estamos em 89, 90… Em 90 entra o Programa Nacional de Desestatização. Eu, nessa altura… O banco, quando entrou no Programa de Desestatização...

P/1 - Por que você acha que o BNDES foi o responsável por executar isso?

R – Porque era o que sabia fazer. Na verdade você começou um processo de privatização ainda no governo Sarney. Tinha várias empresas que tinham sido privadas um dia, que tinham sido estatizadas porque estavam com algum problema e que tinham que voltar. Não tinha o menor sentido ficar na mão do Estado. E quem fez isso foi o BNDES. Principalmente o BNDESPAR, que fez um trabalho muito grande. Era a época do governo Sarney, onde você tinha o Licínio [Velasco Júnior], você tinha o Zendron. Tinha aquelas equipes deles, que fizeram todo esse trabalho de Caraíba, e vários outros. Eles sabiam isso. Foram eles que fizeram, que montaram a origem do Programa de Desestatização, como fazer.

O BNDES não pode ficar exposto a ficar fazendo análise, determinando valor, então o contrato era que consultores independentes [fariam] porque isso geralmente é complicado, politicamente pode ser atacado de um lado e de outro. Vamos fazer a coisa mais transparente possível, então vamos contratar consultores independentes.

Esse embrião foi todo feito no BNDESPAR na época do governo Sarney. Era o projeto... Tinha já uma Secretaria, que não chamavam de Desestatização… No governo federal era o Davi Moreira, então o governo federal, junto com o BNDES, estava fazendo esse trabalho. Quando se criou o Programa de Desestatização, nada mais natural que ir ver quem sabia fazer e quem tinha toda isenção, transparência e competência técnica pra fazer aquele trabalho. Então acho que era natural que fosse o BNDES a ser escolhido. Toda a lógica, o embrião, estava ali dentro. Não tinha... A lógica era você pegar quem já estava fazendo a coisa parecida. Quando entrou o Programa de Desestatização, o banco se organizou de forma que todas as áreas trabalharam em privatização. Você tinha os projetos, tinha grupos de trabalho; nesses grupos de trabalho tinha a coordenação de um diretor, e você tinha esses grupos espalhados pelo banco. Grupos de tarefa, mesmo.

Nessa época eu estava no Departamento de Energia; saí do Departamento de Energia, voltei pro Departamento de Indústria Química, agora como gerente. O Kalache, que àquela altura que trabalhei com ele era gerente, agora era chefe do departamento. Ele foi como chefe e eu fui como gerente. Ao mesmo tempo em que eu via aqueles projetos de indústria química, eu estava trabalhando nesses grupos, principalmente na parte de privatização da petroquímica. Houve mil discussões do modelo, como é que a gente fazia, como devia fazer, como seria o modelo da petroquímica, qual seria a forma mais competitiva paro país. E aí tem muita história pra contar. Uma coisa importante, até pra deixar como depoimento, porque quem trabalhou na privatização tem um problema, que é não ter escrito a história. São pessoas diferentes. Muito poucos dos que trabalharam - tem alguns - tiveram depois a oportunidade de sentar e escrever a história.

P/1 – A referência?

R – Essa história tem que ser escrita em algum lugar. Tem alguns colegas nossos que estão escrevendo. E alguém tem que escrever isso.

P/1 - Do ponto de vista do que?

R – Do ponto de vista das decisões tomadas. A petroquímica é um exemplo. Você tem toda uma… Depois você quando vê, lê as notícias nos jornais, os comentários: “Porque está totalmente desarticulado ou tem vários acionistas” - não é isso, a Petroquímica era assim. A petroquímica, [quando] foi instalada no país, teve um modelo lógico que era o famoso tripé: você tinha um fornecedor de tecnologia estrangeiro, o governo, representado pela Petroquisa [Petrobras Quimica S.A.], [que] era o investidor nacional e um grupo nacional. Isso era o tripé. Você tinha acordos de acionistas - a origem foi do BNDES - extremamente bem feitos, que era pra ninguém sair. Quando chegou a hora da privatização, a gente tinha que vender aquela parte. A gente costumava dizer pro [Eduardo] Modiano, que era o presidente [do BNDES]: “Modiano, nós fomos competentes demais na primeira fase. A gente fez pra ninguém sair.”

P/1 - Complicado.

R – “A gente fez pra ninguém sair. Agora é complicado sair.” Você tinha um acordo com os acionistas que dava preferência aos outros. O modelo que todos nós imaginávamos é que você tivesse um grupo de petroquímica e que você tivesse três grandes empresas de petroquímica, central de matéria-prima e as outras, que é o polipropileno etc, de segunda geração, uma em cada centro. Uma no Nordeste, uma em São Paulo e outra no Sul. A ideia é que esses pólos se juntassem e você tivesse três grandes empresas petroquímicas. Acontece que o modelo de implantação feito foi tão competente que os acordos dos acionistas eram tais que você não podia quebrar - ou você dava um sinal pro mundo todo que o Brasil era um país que não cumpria contrato, que não levava a sério os contratos. E aí você anulava aqueles contratos todos e vendia as participações, não dando bola pros contratos e pros acordos, que eram legalmente perfeitos, ou você dizia: “Não. É um país sério realmente. Existe um acordo e você tem que ir dentro do contrato.”

Como todo acordo, você pode até quebrar, desde que as duas partes estejam de comum acordo, então tivemos várias conversas com todos os acionistas, tentando quebrar esse acordo, de tal jeito que você montasse essas empresas por fora e tornasse mais competitiva. Mas não conseguimos. Nenhum deles queria abrir mão do seu direito de preferência e da sua empresa. Esse modelo concentrado faria as vezes até… Porque alguns fornecedores de tecnologia que são competidores no resto do mundo ficassem numa mesma empresa. Um teria que sair. Então houve diversas tentativas e não se conseguiu fazer esses blocos. A forma... A decisão foi: vamos vender a participação na Petroquisa. Ter o mesmo sócio em empresas que são competidoras entre si já está errado porque vocês não deixam um competir com o outro. Vamos fazer essa venda de tal jeito que você abre a possibilidade dessas empresas se reestruturarem e aí sim, formar um bloco mais lógico possível dentro do setor. [É] cada vez mais a ideia que os empresários tem que saber. Eles é que são os donos e ninguém é maluco de jogar dinheiro fora, então vão saber qual é a melhor saída.

Você vê, o BNDES trabalhava com a petroquímica, tentando a reestruturação, desde 86. Nunca tinha conseguido e depois da privatização você vê esses movimentos todos de reestruturação, que é aquilo que a gente brigava desde 86. Acabou acontecendo após a petroquímica. Ainda com problemas durante algum tempo, mas eu acho que a gente está muito perto na história. Lógico, a gente diz que está errada, mas a gente está muito perto. Isso foi em 92, 93, 94, então essa reestruturação em algum instante vai acontecer. Está acontecendo aos poucos.

P/1 – Você poderia comentar um pouquinho sobre a desestatização do sistema Telebrás e da rede ferroviária? De que forma você partiu pra privatização?

R – Dentro do processo de privatização eu participei muito da petroquímica. Participei um pouquinho da Embraer, no final. Maria Silvia tocou o início, depois [Fernando] Perrone que era o superintendente, então foi fiando o equipamento.

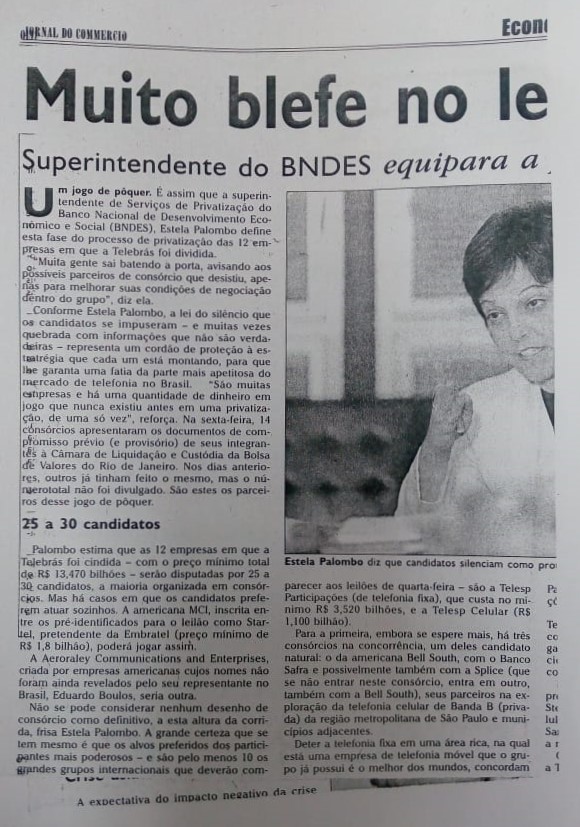

Ferrovia foi o desafio maior pra todo mundo. A rede ferroviária entrou no programa em 92. Eu passei como chefe do departamento responsável em 93, Perrone era o superintendente, e ninguém acreditava que fosse possível. Absolutamente ninguém. Só eu. Teimosa. Portuguesa teimosa.

P/1 – Por que não acreditavam?

R - Porque a rede ferroviária tinha dívidas. Tantas dívidas que era impossível alguém comprar as ações daquelas empresas. O processo de privatização tradicional era você vender as ações. Quando você vende as ações, você vende a empresa inclusive com as suas dívidas. A quantidade de dívidas era tal, as interrogações eram tantas, as possibilidades de ações trabalhistas eram tais, que aquilo era invendável. Não havia nenhuma possibilidade de vender a rede ferroviária. Aí nós começamos a trabalhar num modelo que era parecido com o da Argentina, o arrendamento. Separar o transporte. Você licitar o serviço de transporte de carga. Naquela altura tivemos… A Argentina já tinha começado o processo dela, os consultores trouxeram essa proposta e a gente aqui, brasileiro, começa a ver: “Isso não vai dar certo. Aqui, nada.” E a gente começou a fazer adaptações, o que foi ótimo porque mais tarde se verificaram diversos problemas na privatização na Argentina, que eram problemas que a gente tinha identificado que poderiam dar aqui. A gente até achou que na Argentina não davam. [Dissemos:] “Aqui no Brasil isso não vai dar certo.” E não deu lá. Então na hora que a gente alterou o projeto e trocou o modelo, deu certo aqui. Depois a Argentina notou e começou a copiar: “Vamos fazer como você fizeram.” Fizeram e está lá ajustado.

Essa foi uma grande vantagem para o Brasil: a gente começar atrasado, então a gente viu os erros dos outros. Tivemos... Nós trabalhávamos, tínhamos reuniões das nove da manhã às nove da noite com todos os envolvidos em ferrovias - os fornecedores, os clientes, os usuários, os responsáveis pela parte de fiscalização. Pra ouvir quais eram os problemas e tentar ver o que fosse possível. A cabeça era sempre: “Vamos trabalhar no que for possível.” Alguém já disse a frase, eu acho que foi o Perrone que disse, que “privatizar é a arte do possível.” Você trabalha em cima do possível, não adianta tentar o impossível. Então você ia ajeitando, no sentido de... Você senta com o Ministério, que tem uma regulamentação imensa, e a primeira pergunta que você faz é: “Você tem como fiscalizar?” “Não.” Então vamos mudar isso, vamos botar aquilo na regulamentação, que tenha como fiscalizar. Não adianta fazer uma regulamentação imensa se você não fiscaliza. É melhor você fazer menor e fiscalizar pela seriedade do processo.

Tudo o que estava ali era o primeiro serviço público, então foi uma mudança básica. Você até ali trabalhava em como vender uma empresa. Pro Brasil era ótimo. Tinha empresas que se desse [certo privatizar] o Brasil já ganhava, porque a quantidade de dívidas que estavam lá e que o governo federal era responsável formava um saco sem fundo. Você estancava aquilo, passava pro setor privado o risco, porque a empresa estatal é meio complicada, o risco fica só com a gente, com o Estado. Eram empresas que todos queriam que continuassem no começo, mas eram empresas independentes. Se aquilo mais adiante não desse certo – fazíamos tudo, todos com a maior boa vontade de que aquilo sempre continuasse, mas era uma empresa. Quando a gente trabalhou na rede ferroviária, a gente não está falando numa empresa, está falando num setor. Está falando num setor público que, de acordo com a concessão e responsabilidade do governo federal, você não pode deixar de prestar o serviço. Então, a cabeça que muda. Você não está tratando da empresa, você está tratando do serviço. Então você tem que fazer essa junção de como é que… E aí, a lógica muda. Não é: “Vou arrecadar recursos com o governo federal.” Não, [a pergunta é]: ”Como é que eu faço pra isso poder ser tocado pelo setor privado?” Porque o governo federal não tem condições de fazer isso. [Privatizar] de tal forma que você tenha condições de ter investimentos no futuro e que o setor de transportes ferroviários volte a ser um setor importante na matriz de transportes. Como é que você faz isso ao mesmo tempo, garantindo primeiro...

Aquilo era 92, 93. O processo de ferrovias começou antes da lei de concessão, que foi de 95. Nós trabalhávamos no projeto do Fernando Henrique Cardoso, o projeto de lei dele. Era tudo em cima do projeto de lei, não tinha uma lei de concessão, então a gente ia trabalhando em termo de conceitos que ainda eram conceitos, eles não estavam na legislação.

Em paralelo estava indo a parte da Light, que era também serviço público, a Light –Escelsa [Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.], mas o setor elétrico era regulamentado há muitos anos, tinha uma lógica já muito regulamentada no setor elétrico. O setor ferroviário estava muito abandonado no tempo e aí cada pedacinho você tinha que pensar e repensar. O processo de privatização é rico - aliás, todo processo de criação é rico. De manhã, você tem uma certeza absoluta e na hora do almoço você diz: “Que besteira, não é nada disso. Estou totalmente errada.” Você passa a pensar o tempo inteiro como advogado do diabo. Então, você segue um raciocínio. “Muito bem. Agora eu estou do outro lado, vou pensar o oposto.” Você começa a checar cada decisão que você vai tomando e vai pelo caminho. Cada linha que estava no contrato de concessão, cada frase que estava nos editais foi objeto de muita discussão. É aquela hora do banho em que você pensa: ”Meu Deus. É essa a solução.” (risos)

P/2 – E você vivia isso?

R – Eu e as pessoas envolvidas. Raimundo, Terezinha, várias pessoas vivendo isso o dia todo. Foi extremamente envolvente. E aí nós passamos… Tivemos contato com sete Ministros dos Transportes. A cada ministro que vinha você tinha que explicar o processo todo, convencer que aquela era a maneira certa, a mais certa, como você fazia e a gestão.

Mesmo assim, com todo esse tempo, esse trabalho, nós fomos considerados os recordes no mundo. Nos outros países, Inglaterra, Nova Zelândia, vários outros países - não sei muito bem porque o número mágico era onze – os processos duraram onze anos. Talvez por coincidência, você faz uma tabela e todos demoraram anos. Como o nosso demorou seis anos - nós fomos recordistas - ou menos. Em 92 entrou o processo, a primeira venda foi em 96, então em cinco anos nós tínhamos feito o primeiro leilão. Recorde geral.

Digamos [que houve] um apoio muito grande do Banco Mundial, [um apoio] informal. Isso foi relevante. Todo o apoio que eles que eles deram… Eles estavam trabalhando com a Argentina. Passaram a conhecer o Brasil, a conhecer as pessoas envolvidas, gostaram das pessoas e viram que elas estavam sendo sinceras. Então, cada vez que iam à Argentina, o BNDES mandava um fax convidando-os para uma reunião. E eles saltavam e vinham aqui. Pagos pela Argentina, é lógico. (risos) Trabalharam o tempo inteiro com a gente.

Eu tenho… O primeiro modelo está num papel, um guardanapo. Alguém sentou e ficou fazendo num guardanapo. Todos trabalharam vendo que era um desafio. É um processo que quase não é falado porque ele não arrecadou muitos recursos, agora pra quem trabalhou foi um belo desafio. Você montou uma coisa que estava totalmente abandonada e hoje você vê a ferrovia de transporte de cargas, as empresas realmente buscando o transporte de cargas como opção. Quando eu trabalhava na Natron lá atrás, ainda era 74, eu fazia estudos de viabilidade. Naquela altura, na hora que você fazia comparações, o transporte ferroviário já não era uma opção. Muito poucos produtos, só aqueles considerados cativos, o resto... Você não considerava aquilo. Hoje você tem todos os produtos, carros e produtos petroquímicos, e não só aqueles que tradicionalmente usavam a ferrovia, voltando pra ferrovia. Você tem milhares de projetos agropecuários sendo implantados porque existe a ferrovia pra escoar. Então a mudança foi efetivamente estrutural, com todas as dificuldades, com todos os problemas, mas problemas que você só tem porque você faz. A cabeça é sempre assim: “Vamos fazer algo porque lá adiante...” No mundo real, todos nós sabemos e sentimos que você, dentro de um escritório, não sabe o que é o mundo e a relação entre duas empresas, uma empresa estatal e o governo federal. Era totalmente diferente quando elas se tornaram privadas, os problemas eram diferentes. E às vezes você não consegue nem avaliar que problemas são esses, então você tem que fazer um processo que se torne flexível de tal jeito que depois o mundo real vá trazendo os ajustes necessários.

Hoje você tem a Agência Nacional de Transportes, que naquela época a gente gostaria de ter tido, mas era impossível. A época era diferente. Foi o primeiro projeto que a gente fez. Era um contrato - estamos falando de soltar um edital em 96. Já tinham o Plano Real, mas começar um processo com contrato de trinta anos, as pessoas acreditarem e assinar um contrato com responsabilidade de trinta anos, era uma questão de credibilidade. Foram vários obstáculos que a gente foi vencendo e por isso a gente ganhou o prêmio de excelência do Banco Mundial. Foi o projeto de ferrovias.

P/1 - Algum projeto dentro das privatizações… Você falou das ferrovias, mas há algum que você considere mais emblemático?

R – Eu acho que o emblemático, pra quem trabalhou, foi a ferrovia. Pro país, é [o projeto de] Telecomunicações.

P/1 - Por que?

R – Tive oportunidade de trabalhar nos dois. Isso é realmente é um privilégio. Em um determinado instante tivemos uma cerimônia com o Presidente da República e ele disse: “Vocês estão escrevendo a história do país.” E é verdade. Você se sente um pontinho, aquele pontinho ali: “Opa. Estou eu lá.” (risos) A ferrovia foi essa coisa de pegar… Foi o primeiro serviço público. Foi por causa desse trabalho da ferrovia, eu acho, que as outras aconteceram, porque você vai aprendendo o que há no serviço público. Quando ele chegou, o processo das Telecomunicações, foi o processo que todos nós sonhávamos. A exposição de motivos encaminhada ao Congresso, o projeto de Lei de Telecomunicações, é um documento que todos nós sonhávamos ter escrito alguma vez. Ele é o projeto idealmente perfeito porque pensou no modelo como um todo.

Primeiro você pensou o modelo. Então esse é o modelo? Muito bem. Vou ver a legislação que é necessária. Se esse é o modelo, que instrumentos eu tenho que ter? Que instituições eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma agência? Tenho que ter uma agência. Como é que eu vou fazer com a Telebrás? Como é que eu vou fazer com as concessionárias?

Tudo isso foi pensado. Foi pro Congresso, foi aprovado e aí você implementou. Esse é um sonho de todos, fazer uma coisa com início, meio e fim. Os outros projetos de privatização, você tinha que ir fazendo. Se você parasse pra tentar fazer esse ideal, nós estaríamos pensando no ideal até hoje. A opção era então… A famosa história: o ótimo é inimigo do bom. Ou você para e tenta pensar num ótimo que você nunca vai conseguir chegar porque não sabe qual é a realidade - você nunca vai saber qual é o ótimo se você não começar - ou você faz de forma flexível e vai tentando dar instrumentos para que essas coisas se ajustem ao longo do tempo. Esse aprendizado então fez com que o da Telebrás tenha sido um processo que começou certo. Quando foi encaminhado para o Congresso o projeto de Lei de Telecomunicações, essa exposição de motivos vai dar ideia do que é hoje, qual o futuro, o que a gente está imaginando. E nessa altura…

O BNDES não participou também desse início. Isso foi [projeto do] Ministro [das Comunicações] Sérgio Motta, uma pessoa que quem teve oportunidade de trabalhar se sente gratificada por ter tido contato, por ter tido oportunidade de trabalhar com ele. Uma pessoa competentíssima, fazia todo o charme para o público de: “Eu sou um homem mau.” Era uma das pessoas mais amorosas que eu conheci, mais preocupadas com as pessoas, mas que sabia o seu papel público e que dizia: “Agora eu vou ser um homem mau. Ponto.” E aí ele era um homem mau, mas era o papel mesmo. “Tem que ser o mau, então vamos lá.” Uma das pessoas mais amorosas, mais competentes, que eu conheci, que eu tive contato. [Foi] uma experiência única ter tido contato com ele. Ele doente já, com máscara. Ele ia trabalhar com máscara de oxigênio e dizia: ”É o meu cachorrinho.” (risos) Era uma pessoa desse tipo. E trabalhava. Realmente trabalhou até a última hora. O tempo inteiro. Essa idealização foi feita pelo Ministério de Comunicação e Cultura e nós então fomos chamados na hora da...

P/1 – Você era da Superintendência da Área de...

R – Eu era da Superintendência de Energia. Quando criou-se a Telebrás, eu era chefe de departamento. Quando [o BNDES] foi fazer o processo Telebrás é que se imaginou que havia necessidade de ter uma superintendência, um nível para ter contato com o ministro. Tinha que ser superintendente e aí criaram a superintendência. E eu fui escolhida para trabalhar talvez por experiência na rede. Era um projeto extremamente ambicioso, de uma coordenação. Estávamos falando em vender 57 empresas, porque são todas as teles. A gente pensa em tele de Sergipe, Paraná… 57 empresas. Lógico, isso dentro de uma holding, mas você tinha esse projeto todo.

P//1 – O que significava pra você estar assumindo esse cargo?

R – Você não para pra pensar nisso. Você tem um desafio e vai em frente. É bom. Você passa a ficar viciada em adrenalina.

É interessante estar coordenando, cada vez você tem um problema diferente. E na hora que você está coordenando a sua principal ação é conflito de pessoas. Na verdade, o grande trabalho de coordenação não é técnico porque os técnicos estão lá, os especialistas estão lá. E você tem os melhores especialistas contratados. Tem o problema que às vezes os melhores especialistas são os maiores estreantes. Você tem que sempre que estar: “Não, por favor, não briga, não bate o telefone na cara.” Você até vai tentando fazer porque você tem um objetivo e estará sempre tentando saber que problema pode dar - e não é amanhã, é daqui a dois meses. É ter o tempo inteiro que pensar na frente e dizer: “Vamos lá. Isso aí pode acontecer assim, assim, assado. Que medidas eu posso tomar agora pra evitar que isso aconteça?”

Você não para pra pensar o que significa. Você se sente extremamente prestigiada. Há um processo que você sabe que é extremamente importante, você vai trabalhar diretamente com o ministro - naquela altura era um ministro extremamente importante, que todos diziam que era difícil, e depois tive um relacionamento com ele muito bom. Porque ele também era engenheiro Químico. Ele fez Química e depois fez Engenharia, então, a gente já tinha uma cumplicidade. Os outros ficavam perdendo tempo estudando outras coisas. (risos) Nada que fazer, ficar perdendo tempo. Então você não para pra pensar, você faz. Você vive aquilo 24 horas por dia, mas não de ficar... Não é isso. É bom, tem várias coisas acontecendo. Você vê as coisas acontecerem do seu lado. O projeto de teles, ele foi... Quando a gente chegou, o banco entrou no consórcio, viu o que tinha sido feito e a gente tomou conhecimento, teve contato com as pessoas que participaram do modelo, falei: “Gente, isso é o que a gente sempre sonhou. Ele sentou e pensou. Eles tiveram tempo pra isso. Agora é fácil.”

Era um projeto trabalhoso - você tinha muito pouco tempo, as construtoras foram contratadas em fevereiro e a venda foi em julho. Entre fevereiro e julho, você fez a avaliação de 57 empresas e fez todo processo de venda. Você tinha que fazer um data room, uma sala de informações com muita antecedência. Foi um trabalho [em] que a gente passou a ter contato não só com… Foi um processo que teve mais interessados, de empresas de países estrangeiros aqui. Você é um vendedor àquela altura. Você chega pro francês e diz: “Olha, o inglês já mandou vários técnicos.” Aí ele manda mais. Você liga pro italiano: “Olha, eles já mandaram muitos técnicos.” Como vendedor você usa a rivalidade entre os grupos pra ter mais gente olhando o processo, e quanto mais gente avaliando, mais possibilidades de você ter uma boa venda. Então foi um processo extremamente interessante pelo prazo, pela quantidade de trabalho, pela quantidade de pessoas envolvidas. Quando ele aconteceu, eu acho que nem as pessoas que participavam tinham ideia da mudança que seria no país. A gente estava acostumado a pedir, naquela altura você demorava três anos para ter uma linha fixa, pagava uma nota. Então, quando tinha aquele modelo, dizia: ”Então vai ter telefone de 300 em 300 metros e o cara vai ter que atender e de dar linha em seis meses? Puxa, esse pessoal sonha pra caramba.” Era um mundo a que a gente não estava acostumado e ninguém imaginava que aquilo fosse possível.

Você sai na rua hoje e vê o faxineiro com celular, vê o cara que é motorista de ônibus... Isso é o que? Isso é qualidade de vida. Ele pode ser acessado em qualquer lugar. Ele tem... O bombeiro tem mais possibilidade. Você liga pro cara, ele está num lugar perto e aí marca com você. Você não tem que deixar o telefone. Como era antes? É que a gente tem memória curta: a gente deixava o telefone no vizinho pra alguém no dia dar o recado pra sua faxineira que daqui a quinze dias você não ia precisar dela. Ia demorar o tempo pra dar o recado. Isso foi há bem pouco tempo.

As pessoas têm mais o direito de cidadão. E esse é um processo que a gente... Que em toda hora se preocupou com o direito do cidadão, por isso o modelo foi de competição e não de vender a Telebrás inteira. Você ter o direito de reclamar. A quantidade de reclamações aumentou? Ainda bem. A gente antes reclamava e ninguém atendia.

P/1 - A senhora está falando em reclamações. Como você vê, por exemplo, um certo grau de resistência da sociedade em relação às privatizações?

R – A privatização mexe com tudo, é uma mudança radical. Ela mexe com aquilo que está estabilizado. Você tem os empregados, os fornecedores, os clientes, há anos trabalham dentro de uma ética. Você entra de repente e vai mudar aquilo tudo, então você vai, com certeza, contra o interesse de muita gente. Nós tivemos um problema seriíssimo que é comunicação. Você trabalha, trabalha e não tem muita paciência pra ficar escutando o outro. Está errado. Mas você se sentia naquela altura como: “Sou Dom Quixote. A história me dará razão. Eu estou mudando o país.” Não é brincadeira. Parece, mas era assim que as pessoas se sentiam. “Eu sei que estou mudando o país e algum dia...” Ninguém fala isso, mas na cabeça de todo mundo [tem esse pensamento]: “Algum dia serei reconhecido.” Imagina o Presidente da República dizendo que a gente fazia parte da história? Aí mesmo é que...

P/1 - Pronto!

R – E tendo que explicar pras pessoas. Como não entendem? É fundamental, vocês não acham? Mas a quantidade de trabalho e o desafio era tal que ninguém se importou muito com isso.

Eu não acho que as resistências tenham sido por falta de comunicação. As resistências mais sérias não eram as ideológicas, eram interesses que você estava alterando. Você estava afetando as pessoas, alguns interesses estabelecidos, você muda aquilo. Contratos existentes ao longo do tempo, quando você muda essa administração pro setor privado, são modificados. Eu sei que essas foram as resistências pra valer. E essas não apareciam nos jornais. Essas talvez usassem os jornais. Nós chegamos ao contrário: o apoio da imprensa, fundamental. Se nós tivéssemos a imprensa contra, acho que a gente não teria feito o processo. Nós tivemos um apoio muito grande da imprensa. Tinha leilões que a gente chegava lá na Bolsa de Valores, o quanto você andava, [você via] os jornais: “Agora vai. Esse vai dar certo.” Eles participavam com a gente da briga, da luta contra a ação judicial.

Acho que a gente errou muito na coisa de comunicação sim, mas acho que as resistências não foram por falta de comunicação. As resistências haveriam por outros motivos e seriam feitos de outros jeitos. A comunicação só teria sido mais fácil para as pessoas verem... E tem que ver longe. Você tem que pensar que pode reclamar com a Telemar agora. O telefone atende, isso já é novidade. Quando eles não instalam em seis meses, você reclama. Eu fiquei três anos esperando por um telefone e nem reclamava, porque três anos é tão pouco, não é isso? Está tão acostumado. Você vai pagar cinco mil reais por uma linha de celular - pagava cinco mil reais ou você entrava na fila e pagava mil e quinhentos, baratíssimo. Na fila.

A gente esquece isso. Isso foi em 97 e nós estamos em 2002.

P/1 – Estela, até que ponto o processo de desestatização redefine as relações do Estado com o processo de desenvolvimento econômico, e que novo papel o Estado teria?

R – Teria não, tem. A privatização não é o que resolve tudo. Está certo? Você tem que raciocinar em termos de uma reforma geral do Estado. A condição do Estado. A função dele é ser coordenador, fiscalizador, dar as macro-orientações e não ficar lá apertando o botão da máquina pra funcionar, porque isso ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer porque vira sem dono. Profundo, não? O governo, a empresa do governo é de nós todos. Como é de nós todos, acaba sem dono. Duvido que as pessoas tenham dito toda hora: “É de nós todos, portanto...” Não, não é. Não tem aquele dono que diz: ”Vou te demitir se estiver fazendo besteira.” Não tem. É uma relação diferente.

Dentro dessa reforma do Estado é que a privatização é um dos itens. Altera? Altera totalmente. Nós fizemos um seminário... O BNDES organizou um seminário há uns dois anos e a nossa preocupação foi mostrar não o que geralmente mostram os programas de privatização que dizem assim: “Porque a empresa aumentou o lucro, reduziu o custo.“ Não é isso, não fizemos isso. Nós mostramos os efeitos da privatização fora da empresa. Aqueles que não aparecem, aqueles que não estão nos números. Vamos lembrar quem foi convidado pro seminário. Chamamos a Maria Silvia do CSN e ela não falou de siderurgia; ela falou de meio ambiente. A CSN era famosa por todos os problemas ambientais que tinha; hoje a CSN fez um trabalho tão bom que merece prêmios e elogios em relação a meio ambiente. Quer dizer, a mudança foi total. Chamamos o Maurício Botelho da Embraer, não pra falar de aviões, pra falar do desenvolvimento de toda aquela área de São José dos Campos, de todo o Vale, pela retomada dos investimentos. A quantidade de táxis, hotéis, shoppings, não só os fornecedores em volta. Toda a atividade econômica, não só em São José dos Campos, mas o desenvolvimento de toda a região é decorrente do renascimento da Embraer. Chamamos o Alexandre da ALL [América Latina Logística], [que administra a] ferrovia lá do Sul, não pra falar do trem, mas pra falar do novo mercado com a parte do Mercosul, de todas as novas relações que estavam acontecendo. Esse lado da privatização que não está no balanço é que nós tentamos mostrar. Essa é uma mudança total, uma mudança em que você bota a responsabilidade do setor privado pra essa área social. Ela tem responsabilidade e você cobra muito mais fácil quando a empresa é privada. Cobra não no sentido de cobrar a multa, mas ele se sente responsável em dar essa resposta pra sociedade. Há mudanças de relações em todos os sentidos.

P/1 - E hoje Estela? Onde você está trabalhando? Quais são suas atividades?

R – Hoje... Eu recebi então um convite pra ir pra ir pra CSN. Eu não entendo nada de siderúrgica. Até trabalhei em vários processos de privatização e siderurgia foi um deles. Aço para mim é uma interrogação, agora que eu estou aprendendo banco. Eu recebi o convite da Maria Silvia, porque eu já [a] conhecia no banco, nós trabalhamos juntas na parte de privatização da Petroquímica, toda parte da Coopersul nós trabalhamos juntas: Maria Silvia, eu, Fafá, a Fátima, juntas fazendo o processo, então de lá pra cá a gente sempre esteve em contato e ela me convidou [para] ter uma licença do banco, pra ter oportunidade de ver, voltar a trabalhar no setor privado. Eu trabalhei no setor privado lá atrás, no grupo Ultra. Ver o outro lado. Ver um pouquinho, ter um pouquinho da outra experiência. É uma empresa que você vai gostar por causa do tipo do ambiente, e ela me conhece suficientemente bem pra saber que ambiente, pessoas, relacionamento, é 90% do trabalho da gente, você ter um bom ambiente. E você ter uma oportunidade.

Eu fui. E estou gostando muito porque estou numa área que é a parte das participações, das ferrovias, então eu estou vendo do outro lado que, lógico, leva a culpa de tudo. (risos) Em todas as reuniões sempre era culpada. Mas é muito interessante ver que muitas coisas que a gente imaginou de dentro do escritório deram certo mesmo, coisas que a gente não tinha muita ideia. A gente imagina que vai acontecer assim, assado, aí passa o tempo e: “Não é que é assim mesmo? Que deu certo?” Então cada vitória, cada cliente novo que é chamado pra ferrovia é uma vitória!!! A relação é diferente. Você tem uma ligação ali, de mãe. Você teve parte nisso, então é muito interessante você estar vendo a experiência ali. Estou tendo contato com todas as outras áreas também e é o tipo de trabalho que eu gosto, que é ter quinze trabalhos diferentes pra fazer ao mesmo tempo. (risos) Você cuida de patrimônio, ao mesmo tempo cuida da ferrovia. Tem o porto agora, que é o terminal de carvão, e aí é interessante.

P/1 - Bom, Estela, pra finalizar, o BNDES está fazendo 50 anos. Como você definiria a atuação do banco no processo histórico brasileiro?

R – A cada movimento da história a gente pensa no banco, no BNDES. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Quando você pensa: “Não. Passou. Teve aquela fase do álcool - você pensa no banco. Teve aquela fase toda da Petrobrás, os pós - tem o banco.” O banco, ele está... É um lado. Ele tem essa capacidade de estar antecipando e acompanhando e estar colado, então eu não consigo ver a história e o BNDES. As coisas são juntas. A cada movimento, você identifica cada fato histórico com o que aconteceu no banco naquela altura. Como é que o banco se preparou? Como é que o banco se defendeu de algumas fases meio complicadas da história do país? Como é que foram os movimentos dentro do banco, do ponto técnico, de estrutura do banco, pra agir e encarar determinados desafios? É um lugar de trabalho onde você tem uma visão da sociedade, do mundo, da economia, muito, muito rica. Você consegue aprender e a dar... E você vê do outro lado, consegue ouvir as outras pessoas. Lógico, depende muito da pessoa, querer ir pra fora. Se você... O banco te dá essa possibilidade, de você ter contato com vários mundos, ter outras informações, e aí sim, ir tomando as decisões. Está colado na história.

P/1- E o que significa o BNDES pra você?

R – Tudo isso que eu falei aqui talvez em uma hora, se vocês deixarem eu fico cinco, seis, sete, já sou conhecida por falar muito...

Entrei em 77. Eu digo que eu sou o BNDES. Eu estou nesse instante trabalhando na CSN, mas é como uma experiência também, porque se você demora tempo, você vira arquivo, você lembra de tudo - arquivo no sentido de informações.“Stela, você lembra...” E aí começa a lembrar cada frase, cada coisa... Peraí, gente. Eu tenho que reciclar senão você vira arquivo. Não um arquivo morto, mas... Ainda não cheguei lá hoje. Porque no final do banco – eu pulei um pedaço que foi... Criou-se a Superintendência de Energia e eu fui chamada na hora da crise da energia. Era também um desafio. Então eu saí em maio da área de privatização, o banco criou a Superintendência de Energia pra enfrentar a crise, e eu fui pra lá. Eu estava também no meio de um belo desafio. O desafio da CSN me chamou naquele instante e me chamou mais porque era uma coisa muito diferente. Mas o banco é parte da minha vida. Tenho 51 anos. 25 anos de banco é a metade. Eu tenho a idade do banco. (risos)

P/1- Está bom então. Super obrigada pelo depoimento, Estela. Obrigada.

Recolher