Projeto Conte Sua História: Vida, Morte e Fé

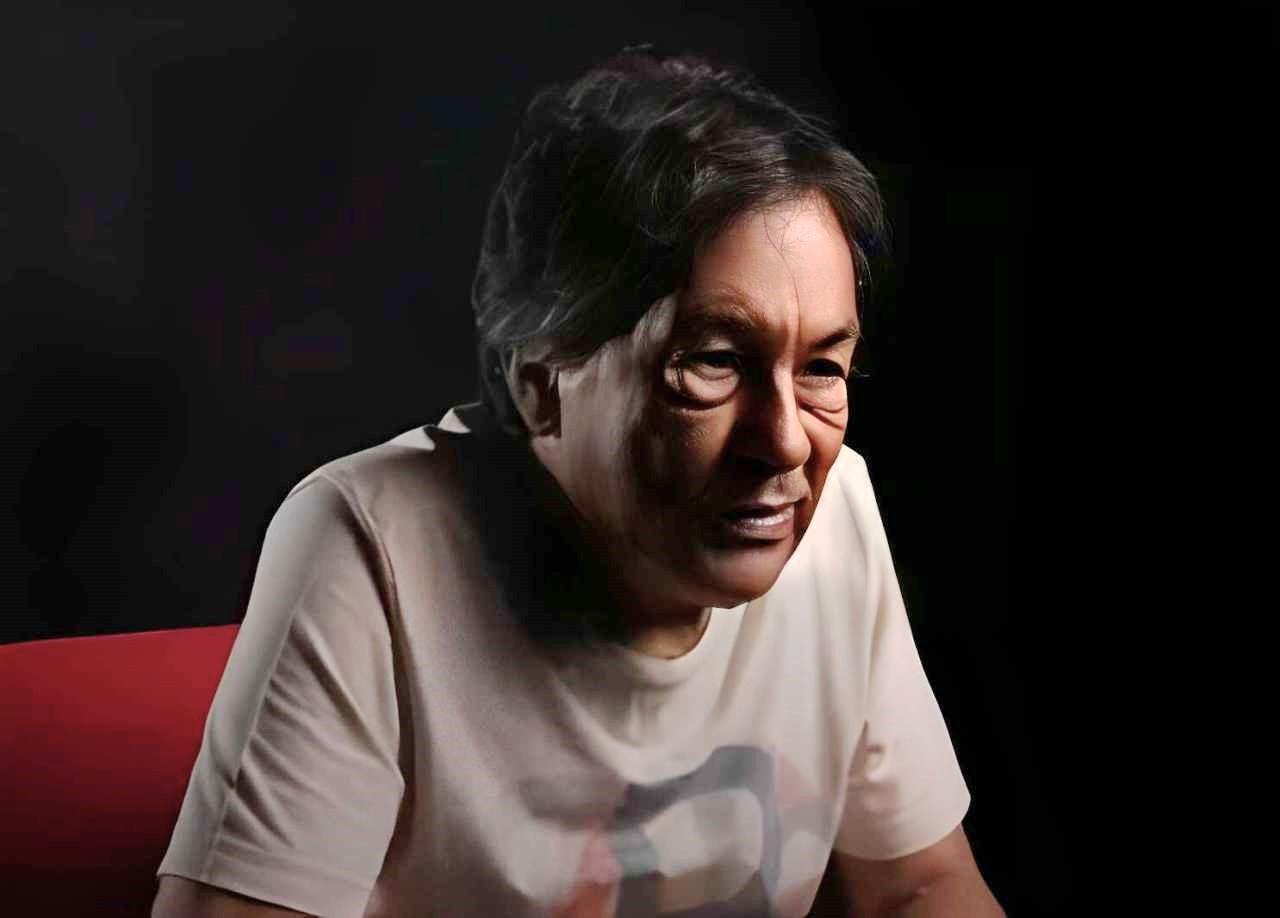

Entrevista de Ailton Krenak

Entrevistado por: Karen Worcman (P/1) e Jonas Samaúma (P/2)

São Paulo, 2025

Código: PCSH_TM1442

Revisão: Nataniel Torres

R - Experiência que a gente podia agora usar o termo de integralidade, uma experiência de integralidade, não separação de nada. É uma experiência desafiadora. Algumas pessoas conseguem fazer, perseverar nessa prática desde a infância. Conseguem continuar esse estado de consciência interior para as coisas que estão ao redor. Mas muitos de nós se movem entre lugares, sem nenhuma consciência desse movimento. A gente se desloca de um lugar para o outro como se fôssemos autômatos, como se fôssemos extraídos do lugar, sem levar com a gente as memórias que os lugares por onde nós passamos estão comunicando com a gente. Tem autores agora escrevendo, produzindo ideias sobre o biocentrismo. Tem alguns que recuperam, ao longo da nossa história, antes do século XX, abordagens biocêntricas da vida e do mundo que rodeia essas nossas comunidades humanas. E parece que, nos territórios onde povos antigos continuam vivendo, essa experiência é muito presente. Além de uma ideia romântica de que você precisa estar na natureza, alguns povos são capazes de, sofrendo todo tipo de desterro, perseverar nessa disposição biocêntrica, nessa disposição da vida, nos lugares onde eles tiveram o registro mais relevante de si, da sua vida, da sua experiência. Eu não tinha atinado com esse exemplo tão recente, não, mas eu estava pensando no quanto nos fala sobre isso um povo que teve seu território devastado. Portanto, ele foi totalmente cuspido daquele lugar, mas ele insiste em voltar para esse lugar e dar sentido para esse lugar, porque o único lugar onde eles são capazes de se perceber é esse lugar de referência que eu considero que a gente devia pensar isso como algo a ver com uma ideia biocêntrica da vida. É uma ideia que podia ajudar a gente a...

Continuar leituraProjeto Conte Sua História: Vida, Morte e Fé

Entrevista de Ailton Krenak

Entrevistado por: Karen Worcman (P/1) e Jonas Samaúma (P/2)

São Paulo, 2025

Código: PCSH_TM1442

Revisão: Nataniel Torres

R - Experiência que a gente podia agora usar o termo de integralidade, uma experiência de integralidade, não separação de nada. É uma experiência desafiadora. Algumas pessoas conseguem fazer, perseverar nessa prática desde a infância. Conseguem continuar esse estado de consciência interior para as coisas que estão ao redor. Mas muitos de nós se movem entre lugares, sem nenhuma consciência desse movimento. A gente se desloca de um lugar para o outro como se fôssemos autômatos, como se fôssemos extraídos do lugar, sem levar com a gente as memórias que os lugares por onde nós passamos estão comunicando com a gente. Tem autores agora escrevendo, produzindo ideias sobre o biocentrismo. Tem alguns que recuperam, ao longo da nossa história, antes do século XX, abordagens biocêntricas da vida e do mundo que rodeia essas nossas comunidades humanas. E parece que, nos territórios onde povos antigos continuam vivendo, essa experiência é muito presente. Além de uma ideia romântica de que você precisa estar na natureza, alguns povos são capazes de, sofrendo todo tipo de desterro, perseverar nessa disposição biocêntrica, nessa disposição da vida, nos lugares onde eles tiveram o registro mais relevante de si, da sua vida, da sua experiência. Eu não tinha atinado com esse exemplo tão recente, não, mas eu estava pensando no quanto nos fala sobre isso um povo que teve seu território devastado. Portanto, ele foi totalmente cuspido daquele lugar, mas ele insiste em voltar para esse lugar e dar sentido para esse lugar, porque o único lugar onde eles são capazes de se perceber é esse lugar de referência que eu considero que a gente devia pensar isso como algo a ver com uma ideia biocêntrica da vida. É uma ideia que podia ajudar a gente a entender as migrações, ajudar a gente a entender o tanto de gente que estamos se movendo entre os continentes, constituindo a grande massa de refugiados. Refugiados. Independente dos eventos políticos mais recentes, o tanto de gente refugiada no planeta, interroga a gente sobre de onde nós viemos e o que nós estamos fazendo com essa experiência. De onde nós viemos e para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo com essa experiência? A Terra tem resposta para todos nós, nos lugares de onde nós nos originamos. Acredito que, se a gente conseguisse abrir o pensamento para esse movimento biocêntrico, a gente ia entender também porque os povos nativos, os povos originários, são tão agarrados nos seus lugares de origem. Eu percebo que isso é uma atitude biocêntrica. E é interessante que ela articula também uma ideia de comunidade. É comum, não é indivíduo. O jeito de estar na Terra é comum, é coletivo. Para a maioria desses povos antigos, é inconcebível a ideia de um sujeito sozinho ocupando um lugar. Os espaços são espaços comuns. A água, o território, a terra mesmo, o lugar de cultivar é para ser feito em constelações. E é muito provável que uma ideia de verdade aplicada, uma ideia biocêntrica aplicada na escolha do tipo de mundo que nós vamos produzir ou do tipo de mundo que a gente quer habitar, não caberia, por exemplo, às grandes corporações, às empresas e à prática persistente de uma agricultura cada vez monocultura, de um cultivo egoísta do solo e de uma expropriação de coisas que são comuns por alguns sujeitos, que nesse caso não são nem pessoas, são sujeitos abstratos, mas que conseguiram criar a personalidade e atuam com um poder imenso sobre o corpo da Terra. Uma manobra biocêntrica seria a gente mergulhar na Terra, seria a gente ter um envolvimento com os nossos modos de estar aqui, com a Terra. Essa ideia pode parecer inviável para quem já nasceu duas, três gerações, que nasceu e viveu em grandes metrópoles, em grandes cidades, ou que criaram vínculos e dependências com esses recursos que a cidade proporciona. Na cidade, você não precisa saber se é dia ou noite. O modo de criar ambientes artificiais já é tão consolidado que alguém pode passar dias sem prestar atenção no que está acontecendo com o céu, com a lua, se está chovendo. Porque uma boa parte da nossa rotina já pode ser feita em ambientes que isolam a vida do corpo da Terra. Aquelas comunidades humanas que ainda vivem agarradas na terra seriam inviáveis num futuro que avança no sentido de construir uma era, um antropoceno. Esse antropoceno que é denunciado talvez ainda não esteja totalmente implantado. Ainda existem algumas ilhas, alguns lugares do planeta onde comunidades humanas agarradas na Terra vão fazer o seu ciclo de existir sem renunciar a esse vínculo com a Terra. Mas é impressionante que talvez um contingente já muito grande de nós, comunidades humanas, não ser mais capaz de viver sem toda a tralha tecnológica, todo o aparato que os nossos antepassados e nós mesmos fomos instituindo entre nós e o corpo da Terra. Alguém podia dizer, como é que você pode imaginar, a não ser no plano mental, um movimento dos humanos viverem em harmonia com o movimento da vida no planeta, se nós já estamos todos plugados em tanta tecnologia, em tanto aparato, com tanta dependência? Essas perguntas são recorrentes para quem questiona o afastamento que nós estamos produzindo entre nós, comunidades humanas, e as outras comunidades de vida no planeta. Até as reservas naturais, os patrimônios naturais, as reservas biológicas, as biosferas, os territórios imaginados como áreas que deveriam ser protegidas, estão sendo desmanchadas com muita rapidez, porque alguma força poderosa do capitalismo, quer demover esses modos de viver e de existir porque não precisam mais deles. E nisso estão incluídos milhares de pessoas que ainda vivem em comunidades agarradas no chão. Essa circulação agora entre os territórios indígenas, fazendo as gravações, deve ressaltar muito como que a maioria dessas comunidades se sentem ameaçadas, não era para essa ameaça alcançar esses territórios e essas comunidades. Desde que a gente não estivesse produzindo daqui do centro de consumo de mercadoria, como diz o Kopenawa Yanomami, se a sociedade da mercadoria não estivesse tão ativa, os outros povos podiam continuar a ter outras escolhas, pelo menos algumas outras escolhas, que não fossem entrar na monocultura, que não fossem se integrar no sistema da mercadoria, que é quando ou você consome ou quando você alimenta esse processo produzindo coisas para ele. A ideia de povos que estão simplesmente vivendo a fruição da vida e que não estão ali para produzir nenhum excedente para nada é uma ideia totalmente repudiada pela maioria das pessoas que já vivem dentro do sistema. Se você produz coisas para manter essa máquina funcionando, você até consegue sobreviver, mas se você vira-se contra esse modelo e pensa em uma alternativa, como algumas comunidades buscam fazer hoje, agrofloresta, por exemplo, são pequenas ilhas tentando sobreviver numa paisagem totalmente monocultura. A coisa da gente estar dependendo da produção de alimento através de maquinário, que faz aumentar demais a produção. De vez em quando você escuta que algum país produziu um bilhão de alguma coisa, seja de grãos ou de, sei lá, de batata, e isso depois vira ração para animais e outros processos industriais e tudo, isso está mostrando que a gente está fazendo a coisa errada. Uma experiência que parece que ainda conseguiu chegar até o século XXI e mobilizando muitas comunidades humanas é aquela experiência que chega para nós que eles chamam de “buen vivir”, que é o “sumak kawsay”, que é o modo de existir de povos que estão na Cordilheira dos Andes. Herdada dos ancestrais e continuada na subsistência das aldeias, das comunidades, permitem que uma pessoa nasce, forma-se, passa a sua existência madura, envelhece, completa o ciclo dele sem abusar de todos os outros seres que estão ao redor, por onde ele vive ou viveu. E nós estamos falando de comunidades, não de um indivíduo. São comunidades que carregam, ao longo de séculos, uma prática de tomar do lugar onde vive somente o que aquele lugar dá, só o que ele concede, só o que ele dá. Aí eu me lembro da expressão do Nêgo Bispo quando ele diz: “a terra dá, a terra quer”. Ora, se a terra que dá tudo para a gente também quer, a gente deveria saber quanto a gente pode tirar. A gente não pode fazer um saque, chegar lá e sacar. A gente tem que saber quanto a gente pode tirar. E quem tem que definir quanto a gente pode tirar é a Terra. Não somos nós. A gente não pode definir quanto nós queremos tirar de um território, de um lugar. Eu já dei o exemplo da ideia do engenheiro, por exemplo, que olha um rio e imagina quantas barragens ele pode fazer ali e quantas usinas ele pode instalar ali. Essa ideia extrativista, essa ideia de saquear os territórios, ela é antropocêntrica e ela produz isso que alguns autores chamam de “capitaloceno” é uma experiência de exaustão de tudo quanto é fonte de vida para transformar em mercadoria, que, em último caso, vai transformar em riqueza material. Acontece que ninguém come dinheiro. Essa parábola, acompanhada com paciência, vai mostrar que o que o capitaloceno produz é uma transformação de tudo que pode ser experimentado como vida amplamente em mercadoria. E essa mercadoria em valor monetário, em grana. Por isso a ideia, “não se come dinheiro”. Quando a gente tiver conseguido realizar esse projeto do capitaloceno, não vai ter lugar para os seres humanos viver. Os seres humanos ficam sem lugar para viver, mas, antes disso, eles deslocam uma infinidade de seres vivos que têm o direito de decidir quanto nós, os humanos, podemos pegar. A gente não pergunta, a gente pega. O pescador não pergunta quanto ele pode tirar dos oceanos. Eu não imaginava, mas parece que tem relatórios da FAO (Food and Agriculture Organization) que diz que a pesca industrial, a pesca em grande escala nos oceanos, já está extinguindo algumas espécies e levando a gente para uma situação em que não vai ter abundância dos recursos marinhos para todo mundo. A água que a gente usa, a gente já tem alerta sobre a crise hídrica, botando a gente numa condição de guerra da água em algumas regiões do mundo. E eu não sei por que a gente persiste nessa atitude centrada só nas necessidades dos humanos e ignorando que a vida, é maior do que as nossas biografias. A vida é maior do que a biografia de qualquer um de nós. Então, se a gente está atinando com a ideia de biografias, isso tem a ver com a história de vida, e isso tem a ver com o acervo do Museu da Pessoa, que foi constituído até agora. E o questionamento que talvez a gente pudesse tirar dessa conversa que perguntas nós podemos fazer para todas as histórias de vida que a gente já tem registrada? Como que a gente convoca cada uma delas e faz uma pergunta? Por onde você andou? E talvez isso ajudasse também a gente a seguir daqui para frente trabalhos que fortalecessem estratégias locais, das populações locais, das comunidades humanas que ainda se interessem pela vida, para que a gente consiga proteger os lugares da vida. Porque, de certo, não vai ser nas metrópoles que a gente vai produzir as condições de abundância para os seres humanos viverem. A metrópole é um sumidouro de energia, de todo tipo de energia. Desde os materiais que a gente precisa para fazer os aparatos todos, a gente podia estar sentado em um tronco debaixo de uma árvore. A gente está sentado em um ambiente debaixo de uma árvore. Mas nós estamos em um lugar que precisou mobilizar muitos recursos para ele se configurar como um lugar possível para a gente sentar aqui agora e conversar. Eu me lembro que, na década de 1980, quando eu recebi os parentes Xavantes, o pessoal que vinha, os Krahô, os Suruí, esse pessoal que vinha circular aqui, Rio, São Paulo, Brasília, e tinha a oportunidade de falar de público, algumas eram pessoas que tinham saído pela primeira vez da floresta, a primeira observação que eles faziam é: vocês vivem dentro dessas caixas de concreto? E vocês ficam com essas luzes acesas o tempo inteiro? Como vocês sabem que já é de noite lá fora, se vocês ficam esticando o dia aqui dentro? Essas perguntas são simples perguntas, perguntas muito simples, mas elas são simples porque elas vêm de um lugar onde as pessoas experimentam um estar biocêntrico no mundo. Ela não é uma pergunta fora do lugar. Ela é uma pergunta de uma pessoa que vive a experiência de outras fontes de sustentar a vida. As fontes que sustentam o cotidiano e a vida não são artificiais. Então, diante de alguma persistente presença de aparatos técnicos inventados e criados por nós, esse corpo que vive livre, uma experiência livre no espaço, ele se pergunta, o que é isso que vocês estão fazendo aqui? Eu acredito que, se vocês olharem textos de fala dos nossos parentes de várias etnias, vocês vão vê-los interpelando sobre a coisa do concreto, da cidade e desse artificialismo que é o cotidiano mesmo nas grandes cidades. Ora, muita gente pode achar que são observações ingênuas, infundadas, de alguém que não quer aprender, que não quer acompanhar a passagem do tempo e a atualização das tecnologias, dos materiais que os humanos são capazes de processar. Mas nós já sabemos que não tem para todo mundo. Se a gente quiser processar materiais, nós vamos deixar muita gente sem lugar para viver. Se a gente quiser continuar fazendo ferro, laminados e processando aço e todo esse aparato que o mundo precisa, nós vamos acabar com as montanhas. E montanha não nasce outra. Uma montanha é resultado de bilhões de anos de trabalho da vida. Se a gente corta um pedaço da montanha e manda ela para fazer aparatos por aí afora, não vai aparecer outra montanha no lugar. Os negacionistas também são convencidos de que a ciência vai dar conta de tudo, o que é um paradoxo, porque se eles são negacionistas, eu não sei por que eles querem acreditar que alguma coisa vai resolver o problema deles, produzindo conhecimento cada vez mais complexo. Acham que nanotecnologia, acham que inteligência artificial, acham que aparatos do conhecimento científico vão produzir outro mundo para nós, depois que a gente comer esse, depois que a gente acabar com esse que nós experimentamos. Eu penso que a nossa estrutura, essa nossa anatomia, fisiologia, esse nosso aparelho não foi feito para habitar outro planeta. A gente foi constituído para habitar esse planeta aqui, respirar nesse planeta, se mover nesse planeta. E algum cuidado com esse lugar onde a gente foi, a gente evoluiu para ele, para estar nele, seria um esforço interessante. Se o nosso organismo evoluiu para esse modo de vida nesse planeta, e a gente não está preparado para habitar outros planetas, seria interessante a gente querer cuidar desse para a gente ficar aqui. Tem outras ofertas, tem gente que acha que a gente pode colonizar outros planetas. Mas esse organismo não foi feito para habitar outro planeta. Ele evoluiu para esse planeta, assim como uma árvore evoluiu para esse planeta Terra. Quando a gente vê a imensidão das florestas, a gente sabe que elas evoluíram milhões de anos para esse planeta e cooperam fazendo o ambiente desse planeta movimento de vida, com a sua expressão de vida. Nós, os humanos, somos os que estão fazendo o contrário, porque nós atuamos de maneira especista e produzimos esse antropocentrismo, esse movimento que puxa tudo para nós mesmos. A ideia do antropoceno é a ideia dos humanos incidindo sobre o corpo da Terra de uma maneira irrefreável, sem limite. É ainda uma questão muito discutida, assim como é discutida a questão da mudança do clima no planeta. As mudanças climáticas, se tem uma grande parte de nós que vê isso como um fato, uma realidade que precisa ser administrada, a gente tem que lidar com ela, seja fugindo, se escondendo, se adaptando, outras, talvez o maior número de pessoas, acham que não está acontecendo nada, que é normal. Que num passado antigo já teve isso, já teve outros fins de mundo. E que nós estamos no ritmo. Podemos continuar assim. Podemos continuar exaurindo as fontes de vida no planeta, que alguma coisa vai se resolver. Os que acreditam com tudo na ciência acham que a ciência vai resolver isso, vai produzir outra situação em que nós vamos continuar folgados. Os negacionistas acham que isso tudo é uma bobagem, que reforça a ideia de que a gente pode acabar com isso mesmo. Então, eu acho que nós estamos em minoria aquelas comunidades humanas que estão sentindo a necessidade de fazer uma escolha que a gente está chamando nessa conversa aqui de biocêntrica. Uma escolha biocêntrica implicaria em pensar outras estruturas para suportar a nossa vida comunitária também, a nossa vida coletiva. A gente não pode continuar imaginando que nós vamos fazer uma manobra em direção à, digamos, adaptação da vida com outros organismos se a gente quer continuar usando os mesmos equipamentos que a gente se acostumou com eles desde o evento da industrialização e dessa facilidade que virou a vida. De vez em quando você escuta dizendo, é, mas a Revolução Verde foi muito criticada, mas a Revolução Verde produziu comida para o mundo inteiro. Até o século XIX, as pessoas tinham medo de morrer de fome. Agora, no século XXI, tem comida para todo mundo. A gente joga duas partes de toda a produção de alimento no mundo, a gente joga fora. As pessoas afirmam isso e tem dados que comprovam que isso acontece. Mas nós estamos fazendo tudo errado. Para encher o mundo de comida, nós estamos enchendo a terra de veneno. As pessoas têm muita comida para comer, com veneno. E isso está produzindo uma humanidade doente. A ideia do sofrimento mental, o diagnóstico de sofrimento mental, que é hoje quase que universal, ninguém escapa, é uma denúncia da nossa inadaptabilidade. Nós não estamos adaptados a esse modo tecno… Como seria? O nosso organismo não vai se adaptar a esse modo tecno-sustentado, onde tudo que você tem é processado, onde tudo que você precisa, desde os remédios até o alimento e o abrigo, é processado. Nada você consegue compartilhar da maneira que ele está na natureza. Como ele é ofertado pela natureza, ele não serve, ele tem que passar por processos para ele servir para o tipo de vida que nós estamos cultivando. Aqui no nosso país, mais de 80% da população já vive plugado no sistema da mercadoria, consumindo. Os outros 20% estão vindo para cá também porque eles não têm mais as fontes naturais de subsistência. No Tapajós, por exemplo, a maior parte das comunidades ribeirinhas não pode comer o peixe porque o peixe está com mercúrio, o mercúrio do garimpo. Eu estava achando que esse garimpo era localizado, que tinha um dano localizado. Mas ouvindo especialistas, eu entendi que isso está no ar já. Vem de outras regiões da bacia amazônica. Ele não ocorre só com a atividade local. Já tinha uma quantidade de mercúrio na atmosfera e ele foi aumentado com o aumento das atividades de uso dele descontrolado na bacia do Tapajós e outros rios vizinhos, no Rio Negro também. Então, se os nossos rios não estão dando peixe, se as nossas áreas de subsistência não estão produzindo o alimento para todo mundo, é porque nós estamos atacando mesmo essas fontes de subsistência, de vida para a gente. Voltando à citação que eu fiz do modo de vida dos povos Quéchua, Aymara e outros vizinhos deles, que são capazes de tirar da terra só o que ela dá. Talvez seja a última região aqui na América do Sul onde a escolha política, a escolha decidida de comunidades humanas de não pertencer ao mercado, de não consumir coisas do mercado, não abastecer o mercado de consumo e viver uma vida dentro dos ciclos naturais. Muita gente vai achar que isso é pouco, que os humanos não são mais capazes de renunciar tanto benefício para poder viver com o ciclo da natureza, que não suportariam mais. Quando está muito frio, ficar recolhido em abrigos. Quando está muito calor, buscar lugares onde a vida é possível. Que esse tipo de movimento ficou no passado, que agora o que as pessoas querem mesmo é facilidade. E talvez a gente pudesse se perguntar se, numa experiência biocêntrica, algumas dessas facilidades vão continuar sendo oferecidas para as pessoas ou se elas vão ter que deixar para trás essas facilidades. E seria interessante perguntar o que são as facilidades? Será que a facilidade é a gente poder pegar um avião aqui e ir para outro lugar do mundo? Facilidade é pegar o carro e ir para qualquer espaço e ter sempre combustível, estar sempre alimentado com essa rede de atividade econômica e tudo? Isso é uma facilidade? Então, a gente tinha que pensar em habitar a Terra sem tanta facilidade. Eu não deixo de pensar naqueles lugares que eu já visitei, onde o país sofreu um bloqueio durante muito tempo. Eu me lembro, por exemplo, de uma ilha que sofreu um bloqueio durante tanto tempo que eles tiveram que deixar as facilidades. Eles ficaram privados das facilidades, mas eles arrumaram uma maneira de viver. Será que se tivesse sido posta a possibilidade deles escolher no passado, dizendo, vocês querem ficar sem facilidade e aprender a viver de outra maneira ou vocês não largam as facilidades? Se eles tivessem livre escolha, provavelmente eles teriam dito, não, a gente não quer buscar um jeito difícil de viver, a gente quer as facilidades. Mas como eles foram privados das facilidades, você anda em Havana e vê que as pessoas inventaram outro jeito de estar vivo. Inventaram outro jeito de prosperar. É como se prosperar aqui significasse viver de uma maneira que não sobrecarrega o outro. Você não está saqueando ninguém. Mas eles foram submetidos a uma situação de bloqueio. Seria como privar hoje uma sala de aula inteira do acesso ao celular. Tirar dos meninos os aparelhinhos deles e falar, agora vocês vão ficar numa atividade aqui na escola sem esses aparelhinhos. A gente já viu como é que eles reagem. Eles reagem muito irritados com isso. Agora a gente tem um decreto. No Brasil, é proibido a criança com o uso dos aparatos desses aí em sala de aula. Vamos ver se vai se acertar sobre isso e como a própria ideia da educação, a experiência educativa, vai acontecer sem uma prótese que já estava implantada nos menininhos e menininhas, o celular deles, o smartphone, a coisa deles. Eu estou citando esse exemplo bem da hora para a gente pensar quantas outras próteses a facilidade do mundo já botou na gente. Se a gente concluir que nós não somos capazes de viver sem esses aparatos todos, a gente vai ter que pensar como vamos ser ciborgues. Uma parte de nós vai ser humana e a outra parte de nós vai ser prótese. Seja essa dependência do que chamam de tecnologias de comunicação, seja a nossa dependência do próprio modo mesmo de nos suprir, sem saber de onde vem o que nós comemos e comendo coisas que a gente não sabe como são processadas. Para atender a tanta gente num planeta tão movido por disputas, a gente precisa pensar o que nós vamos fazer. Pensar não dói. Então, eu estou aqui junto com vocês pensando sobre essa hipótese biocêntrica. E talvez eu devesse relativizar pensando que há 40 anos atrás, a ideia de que a Terra era um organismo vivo teve o nome de Hipótese de Gaia. Uma hipótese. Ela só virou uma teoria de Gaia depois que eles testaram muito a experiência e chegaram à confirmação de que a Terra é um organismo vivo. Não é uma coisa inerte que a gente pode disputar, pegar pedaço e cortar, porque vai ter uma hora que ela vai responder a essa violência de nós, os organismos humanos, contra esse organismo-mãe, esse organismo gigante que é a Terra. Eu já me referi no livro “Ideias para Adiar o Fim do Mundo” a esse organismo-mãe como uma aquela coisa que carrega o símbolo da riqueza, da prosperidade, é uma canopla, ela é representada por um cântaro, uma coisa que nunca para de jorrar benesses, coisas boas. Ora, se a Terra, esse organismo de tanta capacidade de doar, de possibilitar a vida para nós, que nos produziu em tão grande escala, os humanos, a pergunta é se ela vai suportar a nossa batida, o saque que a gente agora faz sobre o corpo da Terra. E isso é assunto meu, é um assunto que eu estou sempre refletindo. Nem sempre eu tenho o que dizer sobre isso, mas eu sempre estou pensando sobre isso. Quando a gente começou a organizar a resistência indígena há 40 anos atrás, a ideia era que as florestas ficassem em pé. Que a gente conseguisse manter o máximo de floresta, porque a gente acreditava que a floresta era lugar de produção de vida e abrigo para outros milhões de vidas, de formas de vida. E que a persistência das florestas era uma garantia de que a gente ia continuar vivo mais um tempo. Depois, quando virou o século XXI, a gente começou a ver os relatórios sobre a mudança do clima e houve o entendimento que as florestas têm um papel de regular o clima do planeta. Eu nem sabia disso há 40 anos atrás, mas eu comecei a entender que elas têm a função de regular o clima do planeta. Mas quanto mais eu aprendo sobre isso, mais diminuem as florestas. Muitos lugares que eu visitei há 30 anos atrás, passando dentro da floresta, agora eu tenho certeza que se for passar lá é soja, outras monoculturas. Então, aquela floresta está se dando lugar para uma coisa insustentável, que não vai garantir nada para a gente se a gente imaginar a próxima geração precisando de oxigênio, desse oxigênio que a gente respira na atmosfera. A gente imaginar que algumas regiões do planeta pode ficar insuportável, tanto do ponto de vista do clima, quanto do ponto de vista da possibilidade de suprir as comunidades com água e com comida. Tem regiões inteiras do mundo que estão vivendo de pequenos frasquinhos d'água por dia. Quer dizer, já é uma falência hídrica. Bom, o start que já está dado. Eu nem imaginei que eu ia ficar aqui falando tanto tempo sobre o que já aconteceu, mas a gente vai andando.

P - A gente está explorando essa ideia. Você estava falando sobre a nossa ação como humanos, e as posturas biocêntricas ou antropocêntricas. Eu queria botar a ideia, voltando a essa iniciativa do museu, que é a gente trabalhar com memória. Você falou uma frase que eu acho que foi interessante. Nós, o nosso corpo, temos memória e os lugares com os quais a gente convive também têm suas memórias. Então, quando a gente pensa na memória sobre uma perspectiva assim, cada um de nós tem só a pura história, a gente está encapsulando essa pessoa, o que obviamente é desproposital, porque a gente é uma troca de memórias históricas e espaciais. Como a gente pensaria de uma perspectiva biocêntrica da memória? Como trabalhar as nossas narrativas, compreendê-las ou até lidar com as formas como a gente conta as nossas histórias enquanto humanos sobre essa perspectiva? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Acho que a gente tem agora uma experiência interessante em andamento com povos originários que já vão produzindo narrativas de outra maneira. Mas era para a gente explorar um pouco dessa ideia. O que seria quando a gente pensasse que o bem comum, numa forma biocêntrica, que todos os corpos, os lugares têm memória, como que a gente poderia pensar sobre isso? O papel da memória nos nossos agrupamentos, nas nossas vidas. Como a gente pode repensar isso?

R - Então, Karen, eu acho que você, pela sua experiência, já deu de cara várias vezes com o questionamento sobre o que é memória. E quando nós olhamos numa perspectiva antropocêntrica, a memória é tudo que os humanos conseguem reter das suas experiências, seja por gerações e gerações. E a maneira que os humanos encontraram para fazer esses registros vai desde as inscrições rupestres, desde os Sambaquis até as tabuinhas lá da Mesopotâmia e tudo. É quando a experiência do humano incide sobre outros corpos que esses humanos fazem memória. Incide, constrói memória, registra memória. Depois, muito mais tarde, isso passou a ser registrado com escrita. Modos de registrar. Os reis de uma antiguidade muito remota, eles instituíam qual a memória que eles queriam que ficasse do tempo deles para os outros saberem como é que ele foi. A gente conhece essa parte. A gente deveria pensar alguma coisa em torno de memória construída. Essas memórias, a gente poderia considerar que são memórias construídas. Assim como a gente pode editar o que eu estou falando, a gente poderia editar a memória. Durante muito tempo, a ideia de memória foi sendo instituída. Para além de ser construída, ela foi também sendo instituída. Os autores, os pensadores, ao longo do tempo foram confirmando cada vez mais que a memória é alguma coisa disso que nós extraímos da nossa experiência, da nossa experiência em contato com o mundo. Mas ela depende dessa coisa que eu chamo de centralidade do ser humano, porque ela não carrega junto com ela as outras memórias. Ela fixa em algum lugar, ela cola em algum lugar, ela grava em algum lugar, mas é a perspectiva do humano que está gravada. Deixa pouco lugar para contar, por exemplo, a história das árvores, dos peixes, de quaisquer outros organismos que constituem o tempo inteiro essa produção de vida, produção de mundo, essa produção de mundo que é incessante, mas que a memória dos humanos não acompanha. A memória dos humanos consegue abstrair esse movimento todo e fixar, como se você estivesse pregando uma borboleta num painel. A gente fixa a memória da história. Aí eu fico pensando que, em algum momento, começou a existir uma crítica sobre a ideia romântica da memória. Uma ideia romântica da memória. O fato de a gente ter se tornado essa população global, complexa, do jeito que nós nos tornamos, e as crises que a gente se meteu nelas, ela produziu um diagnóstico que se chama Alzheimer, que é a perda da memória. Ela confrontou a ideia romântica da memória com uma ideia muito mais, digamos, biocêntrica. Porque ela chegou para mim e disse: “você sabia que você pode perder as memórias que você tem e não saber mais nem quem é você?”. Aí essa pessoa, convencida de que tinha memória, vira e fala: “como?”. “Você pode estar andando, olhar para um lado, olhar para o outro e perder a memória de quem é você”. Aliás, foi isso que aconteceu com o Antônio Cícero. Quando ele, em um episódio, em dois episódios, se perdeu, esqueceu quem ele era, para onde ele ia, o que ele estava fazendo, ele decidiu que não dava mais, que é insuportável para um ser humano viver, quer dizer, acordar sem memória. Por que a gente não procura, então, implicar isso que a gente chama de memória, de nós, os humanos, com a vida, com outros organismos vivos? Para a gente não ter medo da nossa. Porque se a gente estiver em teia, pertencendo a uma teia de memória, não a minha, a sua, a dele, uma teia de memórias, a gente vai estar protegido de alguma maneira da perda de uma memória. Porque nós vamos estar experimentando uma memória com tudo, com tudo que nos circunda, com tudo que está ao nosso redor. O cotidiano contemporâneo torna inconcebível uma ideia dessa, mas manipula muito essa experiência, porque quando as grandes redes, network, se constituem e o apelo que elas têm, a capacidade que elas têm de atualizar e tudo, conectar todo mundo, em algum sentido, a tecnologia está se antecipando a nós. Só que essa memória vai se tornando uma memória física, não é isso? Ela vai para uma base de dados. Ela pode ser compartilhada e tal. Eu acho que o que os avatares da tecnologia propõem é substituir a nossa memória por uma memória coletiva, vasta, não mais produzida com nossos afetos, nossos sentimentos – isso que chamei de ideia romântica da memória – para uma ideia tecnológica de memória. O que nós estamos falando uma manobra biocêntrica no campo da memória é compartilhar memória com organismos vivos, não com inteligência artificial, com aparatos tecnológicos. Eu, na verdade, não tenho muito interesse em compartilhar memória com computadores, com máquinas. Me interessa compartilhar a memória com organismos vivos, que possam me nutrir, que possam me dar sonho. Quando a gente sopra rapé um no outro, nós estamos provocando um evento nos nossos corpos para a gente ir para outros contágios, experimentar outros contágios. Ser possível de experimentar contato com outros organismos ou seres que não estão aqui disponíveis, que eu não acesso eles de outra maneira. Assim como parece que, para acessar as memórias tecnológicas, você também precisa de aparatos. Tem que ter alguma tecnologia para isso, tem que ter algum recurso para isso. Alguém vai perguntar como é que a gente vai ampliar esse campo sensível para a gente ter contato com outras memórias que não sejam as que a gente sempre foi educado para elas. Eu costumo dizer que é aprender com a Terra. Escutar a Terra. Aí, pô, mas o que eu vou escutar da Terra? Não sei. Escutar. O que você vai escutar? Eu não sei. Mas você já escutou? Você já ficou quieto para escutar? Não, não, nunca fiquei. Então, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de algum ritual? Eu preciso mudar de cidade, de planeta? Eu preciso ir para outro lugar no mundo para eu fazer essa manobra? A minha observação é que cada um faz de onde está. O que isso vai produzir na gente depois, a gente vai descobrir. Mas tem que fazer de onde está. Se depois você falar, tá legal, agora vou sair daqui e vou lá para a Cordilheira dos Andes, ou eu vou lá para a floresta, ou eu vou lá para a montanha, ou eu vou ali para o rio, não importa. Os movimentos que a gente vai fazer, eles vão ser a própria aproximação ou reaproximação ou aproximação disso que são as memórias extra-humanas, que não são só nossas. Alguns autores já disseram que os humanos são a única espécie capaz de atuar para a sua autoextinção, que os outros organismos vivos não são capazes de fazer isso. Eles são muito inteligentes. Então, que tal a gente buscar a inteligência dos organismos vivos e menos a tal da inteligência artificial? Porque a inteligência artificial é um aparato criado pelos humanos, e os humanos só têm feito merda.

P/1 - Eu queria levar essa ideia da escuta.

P/2 - Eu ia falar para você contar sobre um ser e as relações que você teve com esse ser. Alguma memória sua com essa montanha?

R - É a minha experiência de estabelecer comunicação com outras memórias que não eram só aquelas que eu recebia da família, das memórias familiares, digamos assim. Então, as memórias estranhas vinham da montanha. E eu acho que antes de eu perceber essas memórias da montanha em fluxo com a minha vida, eu experimentava no meu corpo essa coisa do espaço, do território, do lugar, como uma unidade. Uma unidade que não separava a montanha do rio, do resto de paisagem que constituía o lugar onde eu passei a minha infância, digamos, sentindo tudo isso como presença. Memória é alguma coisa indescritível, na verdade. É por isso que a gente conta. A gente conta para ver se o outro se contagia, se contamina com aquilo que a gente está contando, essa memória. Mas ela é indescritível. Assim como a água não tem cor nem sabor, a memória também não tem cor nem sabor. A memória é memória. Nesse sentido que a gente está compartilhando com outros organismos, com outros seres e tudo. A gente pode até desenhar, pintar, representar, idealmente, algum episódio de memória, da gente se relacionando com a vida em outros sentidos, com o que um rio te ensina, com o que a montanha te mostra, ou com o que a Samaúma ensina para alguém. Ou qualquer outra expressão mais visível da memória, mas ela é tão sutil que ela está presente nos sons disso que a gente chama de natureza, nos sons. Todos os organismos que falam, todos os organismos que emitem sinais, eles estão falando o tempo inteiro, estão produzindo eventos o tempo inteiro. Eu entendo isso como compartilhamento de memória. O Takrukrak é um oráculo. O Takrukrak é uma montanha tão expressiva que ela está o tempo inteiro mostrando que ela está presente ali no nosso cotidiano. Você olha, ela está ali. Se você presta atenção no que ela está te mostrando, você começa a experimentar uma educação, e essa educação pela terra que eu estava falando. Que alguém escolha. Falando sobre as montanhas, o Rio, uma vez, numa palestra pública minha, uns meninos lá do Rio de Janeiro escutaram a conversa, e depois passou um tempo, um deles me mandou uma notícia dizendo, “imagina, eu nasci no Rio de Janeiro, aqui, nasci aqui em Copacabana, por essa quebrada aqui, passei a vida inteira aqui, eu nunca me toquei que aqui tinha montanha. Aí um dia você falou isso, cara, disparou em mim um entendimento que agora eu olho tudo que está ao meu redor, eu sinto tudo que está ao meu redor, tudo isso comunica memória, comunica sentido para mim, comunica sentido”. É interessante, cara, que aqui sentido e memória ficam quase que a mesma coisa. Deixa de ser uma coisa que fica fixada em algum lugar e passa a ser algo que tem sentido ativo o tempo todo. Quem sabe, quando a gente fala de uma memória biocêntrica, a gente esteja colando ainda no modo humano de memória e não estamos imaginando os sentidos. Talvez fossem os sentidos da vida, os sentidos biocêntricos, os sentidos da vida, os sentidos centrados na vida, não em outras coisas, não na mercadoria, não na coisa, não num aparato tecnológico. Se a gente tiver com os sentidos num aparato tecnológico, a gente vai produzir aparatos tecnológicos, aí não somos capazes de inventar. Mas se a gente tiver com os nossos sentidos nisso que a gente chama de a natureza, nós vamos começar a produzir outros recursos, nós vamos começar a produzir outras tecnologias que podem nem ser materiais. A maioria das pessoas acha que só existe tecnologia se for um artefato. Não entendem que tecnologia pode acontecer em outro campo de conhecimento. Se você é capaz de ler as estrelas, se você é capaz de ver as mudanças dos ciclos da Lua, isso é uma tecnologia. Porque isso vai te ajudar a melhor viver. Vai te ensinar quando chove, quando a terra está próspera para florescer, para produzir coisas que você precisa. É uma tecnologia. Eu acredito que a ideia de um povo que tira da terra só o que ela dá é uma tecnologia, porque primeiro ele teve que aprender a ter da terra só o que ela dá. E teve que se educar para isso. É uma tecnologia. Então, a gente podia dizer que o bem viver é uma tecnologia de uma parte da comunidade humana que ainda sabe estar nesse equilíbrio. Os que já perderam isso não são capazes de produzir esse tipo de experiência do bem viver. Eu costumo comentar que traduzir a palavra sumak kawsay, do quíchua para o castelhano, como “buen vivir”, é uma aproximação até que aceitável. Mas quando traduz do castelhano para o português bem-viver, já vira um abuso. É um abuso, é um abuso vocabular, do vocábulo. Porque bem viver, se você tiver tudo, tudo ao seu redor, você tem uma boa vida, é bem viver. Aí eu disse, se não tomar cuidado, daqui a pouco vai ser “bon vivant”, que é um cara lá com um charuto sentado na praia, entendeu? Então, assim, essa licenciosidade de você tirar uma experiência contida numa cosmovisão e querer transpor ela para o barato geral é uma violência. O pessoal do Sesc, me pediu para eu escrever um pequeno texto para um daqueles livrinhos de o que é isso, o que é natureza, o que é antropoceno. Então, tem um que é o que é bem viver? Eu questionei muito a pessoa que me pediu isso, demorei para caramba, agora ela quer conversar de novo. Eu falei, “olha, eu acho que é uma exploração boba ficar escrevendo sobre o que é algo que nós não vivemos, escrever sobre o bem viver como se fosse uma receita. As pessoas que ainda vivem essa experiência, eles não a relatariam dessa maneira. As pessoas que vivem essa experiência estão imersas num modo biocêntrico de vida”. Me parece, Karen, que a imersão num modo biocêntrico de vida diminui a nossa ânsia de convencer qualquer coisa sobre qualquer coisa aos outros. Quando o txai vai para as aldeias e chega e encontra pessoas num estado de completude, eles não precisam de nada dele e nem querem ficar enchendo ele de muita história, só querem estar com ele lá, pronto. Se ele chegar e ficar e depois for embora também, sem gravar nada, sem registrar nada, ninguém vai falar com ele. “Peraí, você não gravou nada”. Porque são pessoas que não estão interessadas no desdobramento daquele cotidiano, daquela experiência. Aquela experiência ali é completa, é suficiente. Falando assim, conversando, a gente consegue se implicar uns com os outros e dar sentido a essas narrativas. Mas eu sei que se você pega isso e transforma isso num texto, e alguém lê isso, fica muito difícil de experimentar o mesmo sentimento. Por isso que eu acho que é legal a gente estar fazendo esse movimento de gravar, porque aí ficam as impressões que a gente produz a cada estágio da conversa. A experiência verdadeira nesse exercício que a gente está chamando de biocêntrico, se ele tem proximidade com a prática desse bem viver nos Andes, ele implicaria na gente mudar radicalmente a nossa maneira de reproduzir a vida social, cultural e tudo. Não dá para você ter um teatro, um cinema, um hospital, uma via, um aeroporto, todo esse aparato. Quer dizer, todo esse aparato foi instituído para produzir essa vida ordinária que nós estamos vivendo agora. Se ela está fazendo mal para a gente, a gente precisa ver se nós queremos nos desfazer do aparato. É o que eu chamei de facilidades. Porque alguém pode virar e falar, “não dá, eu quero continuar com essas facilidades”. Takrukrak chegou aí? Por que ele é memória também? Só que ele é quase… É como se… Ele tem que ser vivido, ele é intraduzível, né?

P/2 - E aí eu também não sei se é traduzível, mas um outro elemento forte assim, que se você tiver alguma experiência com ele, o fogo, né? Como é que o fogo foi presente assim na sua vida, na sua comunidade, essa relação com o fogo? Quando ele chega à luz também, qual que é a diferença quando o fogo é trocado pela luz? Suas histórias com o fogo.

R - Ah, o fogo, em todas as suas expressões, tem o fogo que é o fogo cotidiano, o fogo que está presente no nosso cotidiano, porque é com ele que prepara a comida. Tem o fogo da cozinha, o fogo do quintal. Tem os usos desse fogo para diferentes rotinas, mas eu entendo que você está perguntando essa memória que o elemento fogo compartilha com nós, os humanos, e, no meu caso, como que eu experimento isso, como que eu experimento o compartilhamento do fogo na minha observação da vida, do mundo. Nós temos uma cantiga para o fogo, os krenak cantam para o fogo, falando que a lenha queima, que é o djompég, djompég iehé, a lenha queima bem.

"djompég iehé, djompég iehé-m, djompég iehé, djompég iehé-m, djompég iehé-m, djompég iehé. Djompég iehé, Ki-m-iehé, Djompég iehé, Ki-m-iehé", “djompég-pa-ra-pa”, “djompég iehé-m” é quando o fogo se manifesta como entidade. Não é mais como alguma coisa física que você acende e apaga, mas é como uma entidade. E aí ele é uma medicina, o fogo é um remédio para as crianças, ele é um remédio para o ambiente. O fogo tem a potência de criar a atmosfera local onde você está. O fogo, internamente a cultura Krenak, o fogo é um oráculo também. Ele ensina a gente o tempo inteiro. Ele pode ser aplicado no remédio, no cotidiano. Djompég iehé, djompég iehé-m. O fogo é esse elemento fundamental para animar a nossa vida cotidiana, seja a vida doméstica, seja os rituais. Seria como perguntar o que é a água para a gente. A água, que é um elemento sagrado também. Eu acho que todas as pessoas que ainda estão vinculadas a algum rito da tradição vão entender que a água, o fogo, a terra, o ar são todos vivos. E eles são vivos e o tempo inteiro eles estão ativos e criando memória. Que não é só a memória dos humanos. Talvez seja por isso que consigo atinar com a ideia de uma memória biocêntrica, não como uma formulação filosófica, conceitual, mas como experiência, que é o que estamos fazendo aqui. Estamos, a partir de uma história de vida comigo, tomando pistas, de experiências que a gente poderia considerar que abrem outros horizontes para a memória, para a própria ideia de trabalhar com a memória. Não só ter a memória como fato possível, como uma possibilidade, mas de abordar a memória, lidar com a memória como a matéria, que é o que vocês, a partir do Museu da Pessoa, se implicam em fazer. Vocês estão lidando com memória. É muito interessante que esse trabalho também institui para os outros o que é memória. Ele reafirma, confirma ou configura para as outras pessoas o que nós consensuamos chamar de memória. Tipo assim, o que é consenso aqui? O que é uma memória? Bom, no caso das pessoas, memória é tudo que alguém lembra, que é capaz de lembrar, de reportar, de relatar. Isso é uma memória. Tá, mas que outras memórias? Será que o corpo tem memória? Ele experimenta sensações diferentes quando entra em contato com alguma memória? Claro que sim, a gente sabe disso. Ele deprime ou ele se alegra? A gente sabe que os aromas… Se você botar o petyngua aqui, ele vai botar um aroma aqui dentro que vai fazer a gente experimentar uma sensação que é o corpo que sente. É a memória do corpo que sabe disso. São muitas expressões de memória. E nós estamos explorando aqui experiência que, desde que posso trazer junto a memória do corpo, o que o fogo fala, o que o fogo me fala, me anima. Esse contato é muito frequente. Ele é mais frequente do que o que os sonhos me dizem e me ensinam, porque eu tenho a possibilidade de lidar com o fogo, com a sua materialidade. Eu acendo o fogo no meu quintal todo dia. Eu pego lenha e faço fogo. E no período mais confinado da pandemia, eu acendia fogo todo dia como uma maneira de proteger a nossa aldeia contra o contágio. Então, ele era uma medicina. E durante todo aquele tempo que a gente acendeu o fogo, ninguém ficou doente, porque o fogo estava ativo, trabalhando para proteger a nossa imunidade, para fazer a nossa imunidade. Então, o fogo atuou como uma medicina, mas a gente podia acionar ele, a gente podia botar o fogo, alimentar o fogo com lenha e tudo, conversar com ele, cantar com ele, esse elemento fogo. E quando chovia, para que o fogo ia no quintal, não estava em um lugar coberto, eu pegava uma grande vasilha que tinha no quintal e botava em cima dele, de maneira que ele não apagava o fogo. Depois, quando passava a chuva, era só tirar ele e a lenha estava lá com fogo de novo. É claro que não é todo mundo que pode se dedicar a fazer um fogo e ficar cuidando dele no quintal. Mas isso implica que você tem que criar outras rotinas para você também, né? Dependendo da rotina que você tiver, você não pode fazer isso. Dependendo da rotina que você tiver, você não pode nem acender o petyngua, né? Aí você tem que ir para a Opy, sentar lá quietinho, acender o fogo, pegar a brasa, botar no seu cachimbo.

P/2 - Você, criança, quando você era criança, eu queria que você, trazendo um ser humano, a Laurita, como é que você observava ela? Qual era a lembrança que você tinha dela, contigo, dos aprendizados que ela te passava e dessa relação dela com a montanha, o Fogo, o Rio?

R - A vó Laurita, para mim, ela sempre foi como uma personificação da montanha. A própria pessoa montanha, lenta, se deslocava devagar, falava também com muita calma. O jeito dela se comunicar com a gente é como uma montanha se comunica mesmo. É profundo e tranquilo. Então eu sempre observei ela como alguém que ia estar, tipo, para sempre com a gente. E os eventos que foram se sucedendo até a gente não ter ela mais junto com nós, encantar-se, deixou todo mundo órfão por um tempo, porque coincidiu também com o desastre que impediu a gente de ter acesso ao rio, ao Watú. Então, o rio e a vó Laurita foram dois seres transcendentais que saíram do nosso cotidiano quase que ao mesmo tempo. Foi um sentimento de finitude, de que tudo ao nosso redor tem fim. De que tudo ao nosso redor. A ideia de que a gente pode ter uma memória cultivada infinitamente, eu acho que ela é muito improvável, principalmente quando ela está relacionada com os nossos afetos, com as pessoas com quem a gente conviveu ou convive agora. Nossos avós, nossos filhos, nossos netos, essas memórias, elas são todas memórias perecíveis, por mais que a gente insista em fixá-las em algum lugar, elas são perecíveis. Eu consigo reter algumas boas lembranças de episódios de memória, boas lembranças de episódios de memória, mas eu acho que todas elas ficam movendo-se entre o presente e o esquecimento, entendeu? Tem que ter alguma coisa, tem que ter algum evento que me faça lembrar aquele instante de memória. Então, a memória não é alguma coisa que está tão ativa o tempo inteiro.

P/1 - Você falou sobre isso de encantar-se, de partir do mundo e da vó Laurita, eu queria que você falasse sobre essa experiência que a gente chama de morte. O que você entende pela experiência? Porque a gente falou bastante da vida e do biocentrismo a respeito da vida. Parte da vida, a morte. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a morte.

R - Olha, todo mundo, qualquer um de nós, interpelado sobre isso, fica num pequeno campo de expressão que é o seguinte: “Ah, eu não falo disso porque eu não sei como é a experiência fora dessa que a gente conhece da vida. A gente sabe que os outros morrem. A gente sente falta e tudo, mas a gente não sabe o que é morrer.” Mas a pergunta pode ser feita assim: “Tá, mas como é que você vive essa experiência? Você vive ela como uma coisa radical, que algum dia vai te ocorrer também? O que é morrer?” Tem a ver com memória isso. A ideia de a gente permanecer em outros organismos, permanecer a nossa energia em todas as outras coisas com que a gente se contagiou, eu acho que a coisa mais parecida com algo que seja biocêntrico, uma ideia de memória biocêntrica, talvez seria a gente se desfazer em tudo. Que é isso que a gente chama de encantar-se. Encantar-se em pedra, em chão, em terra, em vento, em areia, em folha. É uma metamorfose, é uma transformação dessa experiência de estar corporificado num desmanchamento em outras formas de existir, que é diferente do que nós chamamos de estar vivo. Para estar vivo, tem que arregimentar tudo isso para ter esse corpo aqui. Se desfazendo disso aqui, eu estou em outra, digamos, existência. Se eu estou em outra existência, então não tem fim. Quando comecei a conversar com gente como o Emanuele Coccia, lá no Ciclos de Estudos Selvagem, e com o Jeremy Narby, dois pensadores, dois caras ativos que produzem muito atualmente, me fizeram refletir sobre essa parábola da lagarta que não sabe que vai ser borboleta, e da borboleta que não se lembra como é ser lagarta. Ela virou borboleta, ela não lembra como é ser lagarta. Eu me animo a imaginar que essa transição, essa passagem, que a gente chama de morrer, é, na verdade, uma volta da gente para todas as formas de vida que já existiram antes e que a gente não lembra. Então, eu acho que estou cada vez mais me tornando borboleta e com muita possibilidade de não me lembrar que fui lagarta. Penso que isso é muito bom. Sei que, para quem vai ficar vivo depois que eu sair daqui, isso pode parecer um episódio dramático: “Ah, ele morreu!” Eu espero que não falem isso de mim. Mas vão falar. Então, mesmo que eu deixe um manifesto dizendo: “Olha, por favor, não vem com esse papo furado do meu lado, não. Eu me desfiz em areia, em pedra, em terra, em árvore, em folha.” Eu gosto mais dessa ideia do que da ideia de “fulano morreu”. Encantar-se. O que é encantar-se? Os encantados estão em todos os lugares e em todas as coisas. Eu acho que foi o Emanuele que disse uma frase interessante, que é assim: “Quando eu estou só em mim, eu sou uma pessoa. Quando eu me desfaço em matéria, eu sou todas essas coisas.” Então, é como se a finitude dissesse respeito só a isso aqui, essa estrutura, esse aparelho: a finitude. Mas o que pode existir além disso é uma imensidão de organismos que eu vou fazer parte. Eu vou deixar de ser um para ser bilhões, milhões. Porque cada partícula que estiver por aí, pelo espaço, também sou eu. Agora, como eu não estou nem aí para o eu, não é nada. Aí, não é nada. Talvez seja isso que o pensamento recorrente dos humanos chama de morrer: que é deixar de ter um eu. E ser árvore, ser pedra, ser pau, ser rio. Se dissolver nisso. Talvez menos partículas no sentido de existir e mais pertencer a tudo isso, se desfazer em tudo isso.

P/2 - Ainda sobre a morte. Você é muito andado em aldeias, em povos.

R - Ainda na ideia anterior, para não ficar incompleto, quando implica nos conceitos de criação, finitude, religião, os vários conceitos sobre a vida e tudo, algumas pessoas vão dizer, “quando a gente termina aqui, a gente vai para o céu ou para outro lugar, vai para o inferno, para qualquer lugar”. Essas narrativas foram instituídas há milhões de anos, há milhares de anos atrás, provavelmente para dar conta da pergunta, o que é morrer? Então, a maneira mais fácil de responder isso é morrer e ir para o inferno ou para o céu. Eu prefiro dizer que essa finitude é ir para tudo que constitui a vida no planeta Terra. É voltar a ser vida na Terra. Então, essa possibilidade de voltar a ser vida é realmente luminosa. É diferente de qualquer coisa que vai para o lado de finitude, de um fim, um fim de tudo. Ele anima mais para a ideia de ser esterco, de ser matéria orgânica para a vida. Ser matéria para a vida. É isso.

P/2 - E como é que você observa que os povos veem também o luto? Mais do que ficar de preto, que tem o luto ocidental, o que são esses lutos indígenas, as comunidades indígenas que lidam?

R - Nossa, txai, uma vez eu fui convidado para escrever um programa para uma exposição lá no Sesc Ipiranga, que o título era Finitude. E ele comentava treze narrativas de povos originários no mundo sobre a morte. Treze narrativas sobre o luto. E eu me lembrei do Kuarup, lá do Xingu, que é um evento enorme, uma grande festa. Ele é um ritual, um rito funerário. É um funeral. Mas ele é um rito tão grande que ele é uma festa. E ele dura um ano. Entre a data que a pessoa que está sendo celebrada faleceu e a data desse evento, passa um ano preparando-o, o Kuarup. As pessoas se reorganizam, os vivos se reorganizam todos, se reposicionam todos para a vida em função daquela saída de um corpo, de alguém, de um ente ali. Então, mobiliza tudo. Todas as coisas que eram daquela pessoa desaparecem junto com ele. Ninguém fica guardando objetos uns dos outros. Acabou. Isso é só uma citação bem de imediato sobre como lidam com o luto. Ritualiza o luto. E, por ritualizar, tem uma hora que ele se encerra, o rito acabou, aquela história acabou, ninguém fala mais, não fica nem chamando mais o nome da pessoa, não repete mais aquele nome, não cita, porque é como se estivesse selando aquela passagem, tem um outro mundo agora, em que os vivos vão continuar existindo. Às vezes, mudam até os nomes das pessoas, esse episódio pode resultar até na mudança de nome das pessoas que vão continuar vivas. Alguém vai dizer, mas por que eles mudam os nomes? Não, mudam os nomes porque se aquele ser que existiu aqui quiser localizar essas pessoas agora, de novo, não vai achar eles porque eles mudaram de nome. É uma das maneiras simples de explicar por que mudam os nomes. Mas nas 13, 14 narrativas sobre finitude e sobre luto, tem muitas histórias de como os povos do mundo todo lidam com isso. Tem como os gregos lidam, como os gregos tratam o luto, como os judeus tradicionalistas tratam o luto, um povo da China, os Miranha, os Tikuna do Rio Solimões, e vai contando como que cada povo desse expressa nos seus rituais essa situação do luto. O luto tem a ver com a despedida de alguém que viveu entre nós, um espírito, um ser entre nós, e que deixou de habitar entre nós. Aí tem uma passagem em que esse espírito que habitou entre nós vai experimentar um encantamento. É num desses ritos que ele vai sair da nossa esfera de relações e vai habitar um mundo de onde ele pode atuar sobre o mundo que nós vivemos. Ele pode se relacionar com o mundo que nós vivemos, mas a gente não pode mobilizar eles. Eles estão separados da gente. Eu acho que isso é recorrente em muitos rituais de luto. A história da exposição no Sesc Ipiranga ficou lá um tempo, foi legal, resultou numa publicação, tem até um livrinho em que a gente comenta esses diferentes tratamentos que cada um desses povos antigos dão para o funeral e como é que eles guardam o luto. O luto, na verdade, é uma dieta. Uma dieta que as pessoas que ficam vivas vão se submeter para continuar reproduzindo aquele tipo de comunidade que eles são, todo mundo cumprindo suas obrigações. É um entendimento de que, quando alguém sai do nosso convívio, a gente continua tendo obrigação em relação a ele. Não é só aquelas relacionadas com parentesco, não. São obrigações espirituais mesmo. Não é só de ser parente. Mesmo que não seja seu tio, seu irmão, seu primo, mas se você participou daquela comunidade de onde ele saiu, as obrigações de luto é para todo mundo. Não são só para os familiares. Em alguns casos, para os familiares, a responsabilidade de guardar o luto implica em mudar muita coisa. Às vezes, quando vivem na mesma aldeia, no mesmo lugar, implica em desfazer aquele lugar, queimar ele, mudar e ir para outro lugar, e esperar até poder abrir outro lugar para viver. É um evento muito importante, principalmente nas pequenas comunidades. Quando elas não são ainda de 500 até 600, 1000 pessoas, aí já fica complexo para caramba. Mas, mesmo assim, o pessoal procura guardar os ritos de funeral e de despedida com maior seriedade. Fazer as obrigações. Depois, dá os presentes, essas coisas que você já viu também, que você já andou nas aldeias. Eles ainda não te botaram em nenhum ritual desses, não? Você só assistiu? Porque sempre tem em alguma dessas aldeias que você foi andar.

P/1 - A gente estava falando sobre essa espiritualidade, que a gente poderia chamar espiritualidade ou fé? O que você vivencia, o que a gente pode chamar de espiritualidade para chamar de fé? O que você acha ouvido sobre essa relação com o que a gente está vendo aqui, compartilhando aqui?

R - Olha, eu acredito que alguns coletivos, comunidades, às vezes eu uso o termo comunidade, fica muito limitado. Alguns povos ou comunidades ainda estão protegidos por cosmovisões, estão protegidos por visões que constituem cosmovisões do mundo, o que permite a gente imaginar que existem muitos mundos. Se uma cosmovisão institui essa separação entre mundo terra e mundo espiritual, a maneira das pessoas se organizarem vai ser muito determinada pelas coisas que são do espírito e pelas coisas que são da terra, do cotidiano, da convivência das pessoas, das obrigações e tudo. Essas cosmovisões são tantas e elas estão coexistindo. Mas para algumas visões de mundo instituídas, especialmente aquelas que se originaram com a colonização, elas só têm uma guia. Elas sugerem que existe um mundo criado, instituído e tem um criador. Esse mundo criado, instituído e que tem um criador, ele implica numa resposta espiritual, num comportamento que vai expressar a fé dessas pessoas nessa criação. A fé dessas pessoas. Suas ideias, inclusive, sobre isso que a gente chamou de finitude. A ideia de estar vivo, a ideia de estar morto e as implicações disso pós-tudo, pós-vida. Eu sei que isso existe, eu convivo com essa realidade plural. Eu não reproduzo em mim, no meu cotidiano, e nem faço proselitismo sobre ideias como espiritualidade ou ideias como fé, porque eu acho que elas estão muito estabelecidas a partir de ideias hegemônicas sobre espiritualidade e sobre fé. Principalmente o cristianismo no mundo inteiro, ele tem uma cartilha que diz o que é fé e o que é espiritualidade. Quando você escapa dessa cosmovisão ocidental, você pode ter contato com ideias como o budismo, o taoísmo, você pode ter contato com ideias sobre tradições africanas. A África é muito rica em visões e cosmovisões que tocam essa questão da espiritualidade, digamos assim. Chegou aqui no Brasil o Candomblé, os terreiros e tudo. É muito forte. Se você perguntar a alguém de terreiro sobre espiritualidade, ele vai ser capaz de trazer narrativas sobre esse mundo. Se você perguntar para uma pessoa de um povo como os Guarani, ele vai ser capaz de te dizer que eles têm um entendimento da espiritualidade que não é para ser compartilhada. Então, é uma cosmovisão. Não é para ser compartilhada, é uma cosmovisão. É como se ela fosse para si. É por isso que ela não tem missionário. É por isso que eles não levam aquilo para convencer ninguém. Diferente do cristianismo, que teve origem em algum lugar do mundo e que quer conquistar o resto do mundo para aquela visão. Não é isso? O budismo também evita fazer proselitismo, sair pelo mundo catequizando os outros. Aliás, a palavra catequizar só pertence ao vocabulário ocidental cristão. Outros povos não têm essa fixação. E ela está na base do colonialismo também, ela que produz toda a visão de que você pode ir agarrar o outro e inculcar no outro a sua visão de mundo. O colonialismo é dinâmica, uma dinâmica desse pensamento. Eu creio que a experiência de nascer, se tiver a sorte de sobreviver, crescer e passar alguns anos a experiência de vida, é quando você vai estar respondendo para si mesmo o que é a transcendência, o que é a experiência espiritual. Ela não é alguma coisa que você pode recepcionar dos outros. Ela só existe para cada um de nós, mesmo quando a gente vive num contexto protegido pela comunidade, ela é uma experiência íntima. Se alguém vai se iluminar, se alguém vai se esclarecer, se alguém vai se tornar mais simples, é a realização de cada um. Se eu consigo responder o que você está chamando de minha experiência espiritual, ou o que eu entendo como espiritualidade ou fé, é de uma rara dificuldade de se expressar de uma maneira pronta, objetiva. Porque a gente pode dizer que fé é acreditar. Fé é acreditar. Então, seria acreditar quando você desperta de manhã que você está vivo. É um movimento corajoso. “Estou vivo”. Isso pode ser fé. Mas aquela ideia da fé como algo que mobiliza, que transforma, que muda as coisas, eu acho que ela não confere muito com a minha experiência de estar fazendo agora 71 anos. Quer dizer, o que me moveu até aqui foi mais acreditar a cada manhã que eu estou vivo e acolher essa experiência de estar vivo como um convite a me mover na vida, a realizar, a fazer as coisas. Se isso é fé, fé na vida, então está tudo bem. É fé na vida. Mas ela não me move em direção a nenhuma outra entidade, digamos assim. Eu sei que, no Ocidente, a ideia de fé está totalmente impregnada de sentido religioso. Como diz a canção do Gil...

“Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar”.

Olha, “andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar”, é um mantra bem interessante que eu gosto dele. “Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar”. Esse mote para estar vivo. Acordar de manhã e acreditar que está vivo. “Andar com fé, eu vou. A fé não costuma falhar”. Mas eu não penso que esse refrão, que esse mantra, seja um mantra que vai fazer com que você transcenda dessa experiência do humano para ir para qualquer outra experiência. A fé é para manter a gente aqui, vivo, fazendo as coisas. Não é para transcender, para levar a gente para outro lugar. Eu já vi várias pessoas sendo interpeladas sobre espiritualidade e alguns até dando boas respostas para a pergunta. Tipo, que a espiritualidade é você estar aberto às coisas que não são óbvias, objetivas, mas, dependendo da cultura de cada um, ela vai ter diferentes desenhos, diferentes desdobramentos.

P/2 - Nesta série, a gente entrevistou um rabino, um pastor, um sheik, um espírita, um homem de santo de 99 anos, um padre negro africano, os griots de Senegal. E aí, trazendo você também para trazer esse complemento, como aqui no mundo um dia...

R - Eu não sabia que eu estava gravando para uma série. Eu pensei que a gente estava trabalhando aqui, nossas pautas.

P/2 - Da Vida, Morte e Fé, esses mestres. E como é preparado um pajé? Que você anda e nos pajés que você conheceu, tem alguma lembrança de um que você olhou, “nossa, esse pajé mesmo”. O que é um pajé?

R - Olha, naquele maravilhoso livro do Kopenawa Yanomami, Davi Yanomami, uma cosmovisão Yanomami (A Queda do Céu), está ali um relato de experiência única de um xamã que está vivo entre nós, que é o Davi Yanomami, e ele conta quando criancinha, como que ele foi submetido a uma iniciação pelos espíritos, pelos shabori, como que os Xapiripë iam na sua cestinha de criança, mexer com ele e fazer com que os adultos, o tio dele, quem cuidava dele, ia lá socorrer ele, porque ele estava gritando, chorando. Não é uma experiência que é possível descrever para cada um de nós, mas ela é um exemplo de que o fenômeno é tão radical que ele possibilita que aquele sujeito, aquela pessoinha que vai viver essa vida, ele vai estar o tempo inteiro sendo tomado por um sentido transcendente da vida em que nem ele mesmo controla ou explica. Isso aí é só um comentário, porque tem essa história disponível do Kopenawa contando. Mas eu já escutei também uma vez a vó Laurita, que era também ascendente de pajé. Ela falou que o pajé não é uma pessoa, aquela pessoa é o pajé. O pajé é um encanto que vai estar nele quando ele tem que ser, quando ele está fazendo um trabalho, quando ele está fazendo uma cura, quando ele está na função dele. Quando ele passa aquela função dele, ele é uma pessoa que tem a rotina dele como qualquer outra pessoa. Ele não vive o tempo inteiro nesse estado “espiritado” dele. Falar em espiritado, os meus amigos do povo Maxakali, os Ticman, os Maxakali têm a língua materna muito forte, então, quando eles precisam falar alguma coisa em português, eles conseguem criar palavras assim, aportuguesada. Então, eles disseram que quando eles estão espiritados, eles conseguem ver as coisas que nós, os comuns, não vemos. Mas é quando eles estão espiritados. E vamos considerar que o pajé é alguém que por um instante, por um momento, é espiritado. E eu acho que o xamã também, porque senão eles não teriam como viver o cotidiano deles com suas famílias, cuidando das obrigações deles, porque eles iam ficar em transe o tempo inteiro. Então, eu creio que nem o xamã, nem os pajé vivem em transe o tempo inteiro. Eles têm suas vidas comuns, suas rotinas. E em algum momento, assim como a gente se concentra aqui agora, eles também têm esse momento em que eles concentram a sua atenção e fazem o trabalho do pajé. Eu penso que é assim. E é claro que eu já vi muitas pessoas que eu admiro, txai, e que eu digo, nossa, que sabedoria! É alguma coisa que conflui entre a integridade daquela pessoa que guarda as dietas, que faz todas as dietas que aquele iniciado precisa praticar, com o fato dele ser protegido ou atrair a atenção dessas energias que a gente está chamando aqui de espirituais, para ele poder atuar em benefício das outras pessoas. Isso seria o trabalho do pajé. Ou é para a saúde, ou é para tirar alguma coisa fazendo mal para a pessoa, é para isso que os pajés trabalham. Geralmente, trabalham para o coletivo, para cuidar da terra, cuidar da floresta, cuidar dos bichos, cuidar da vida. Teve um senhor, um pajé antigo, que uma vez me deu um trabalho para fazer, que era o de cuidar da floresta. Ele me disse que ele tinha tido uma visão e que ele queria que eu cuidasse da floresta. Ele era o mensageiro disso, que era para eu cuidar da floresta. Ele estava fazendo o trabalho dele em favor da floresta. E foi o que me motivou a criar o Centro de Pesquisa Indígena, na década de 1980. Foi um pajé que falou isso comigo. Então, às vezes, as pessoas pensam que o pajé não vai se incomodar com coisas práticas, tipo proteger a floresta, trabalhar para proteger a floresta. Mas foi a tarefa que um deles me deu. Foi o Sibupá (Tsebupa), um grande pajé xavante. Ele já está encantado também, continua o encantamento dele, mas já faz muito tempo. Como é que é mesmo que você me perguntou?

P/2 - Eu lembro que contou quando você conhece o _____, e aí ele falou assim, “eu quero descobrir de onde você vem”.

R - Estou tentando me lembrar…

P/2 - Daquele ser festival da pedra, né? Não, deixa, se vier, veio. Ia falar, então, do sonho. Como é que o sonho guia a sua vida, guiou, assim? E se, desde sempre, você teve, foi ligado ao sonho ou se teve algum momento que você começou a entrar e mergulhar mais nisso?

R - Ah, o sonho, o estado de sonhar para saber o que eu faço a cada dia sempre esteve presente na minha vida. Desde jovem, desde novo, eu sempre fui muito influenciado pelo que eu sonhei. Os meus sonhos foram indicando o que eu fazia o tempo inteiro. Eu até podia dizer que aquilo que muita gente faz, que é frequentar uma escola, que vai estudar numa escola, eu aprendi no sonho. Os sonhos me ensinaram muito de tudo que consigo hoje carregar como a minha biografia. Se existe a possibilidade de expressar uma biografia na minha trajetória de 50, 60 anos, é sonhada, era um sonho. Não tem nenhum episódio desse tempo que é fora do sonho, é dentro do sonho. É claro que, quando adolescente e jovem, o período de formação foi tão impressionante que eu vivia assaltado por sonhos que me obrigavam a fazer verdadeiras mudanças na minha vida. Essa ideia, por exemplo, de que nós somos seres espirituais, elas foram esclarecidas para mim nos sonhos, na minha juventude. Para eu não ficar exposto a toda essa catequese, a toda essa coisa colonialista da religião, logo na adolescência e na minha juventude, os meus sonhos me levaram para aprender, como se fosse uma instituição do sonho, onde você vai ter que fazer sua iniciação e fazer seu aprendizado lá dentro, para você lidar com isso que é o cotidiano, lidar com isso que é a vida desperta. Eu valorizo muito o sonho. Eu não tomo nenhuma decisão de pronto que ainda não apareceu em nenhum sonho meu. Então, sempre foi presente desde a minha infância. Não é alguma coisa que, na vida adulta, eu comecei a me interessar por sonho. E eu sinto que a mudança que o mundo experimenta, ela influencia e incide diretamente sobre os sonhos que eu tenho. Quer dizer, o sonho não é separado da realidade. O sonho implica em compreender essa realidade que a gente está vivendo. Se nós estamos vivendo num mundo de ameaças, num mundo de insegurança e incerteza, o sonho pode ajudar a gente a ir um pouco além desse horizonte que a realidade projeta. Há, inclusive, como uma maneira de a gente continuar acreditando no dia a dia, no cotidiano da vida, não perder a esperança, não ficar deprimido com a realidade. O sonho é muito importante, o sonho é uma cura. Já tive muitos episódios de sonho que me curaram de coisas que estavam me incomodando fisicamente. Então, o sonho age sobre o nosso corpo e ele age sobre a nossa psique, sobre a nossa personalidade, sobre a nossa maneira de nos imaginar pessoa. Eu acho que todo mundo sonha. Todo mundo sonha, até os que não se lembram. E o meu amigo Siddhartha Ribeiro, ele diz que sonhar é uma função do nosso organismo, é que a gente pode não nos lembrar. Ele trabalha no laboratório do sono, então ele põe aqueles aparelhinhos, fica lá vendo se as pessoas estão sonhando, aí depois tira os aparelhinhos e pergunta para a pessoa “você se lembra se você sonhou ou foi a algum lugar?”. “A pessoa não, não lembra de nada”. Mas os registros nervosos dele lá mostram que a atividade, ele explica qual é a parte do cérebro que fica ocupado dessa coisa de sonhar e que manda os sinais. Vale até a pena a hora de pegar o Siddhartha e dar uma lida no que o Siddhartha fala, como que o nosso corpo tem que sonhar. Mesmo que a gente não faça nada com esse sonho, não lembre dele, mas para o nosso organismo ficar vivo, ativo, ele precisa sonhar. Se a gente conseguir ter consciência que estamos sonhando, esse sonho é muito mais alimentador da nossa experiência de estar vivo do que se a gente sonhar feito uma pedra, sonhar sem lembrar. Outra imagem que o Davi Yanomami oferece para a gente é sonhar feito um machado no chão. Você pode sonhar feito um machado no chão. Você sonha e não sabe o que está sonhando, não lembra. Mas você pode sonhar e, dentro do sonho, está aprendendo, estudando, desenvolvendo. [intervenção]

P/2 - Tem algum sonho que você pode compartilhar seu ao longo de 70 anos?

R - Ah, é muito sonho, não é, txai? Como é que eu vou escolher um sonho? Mas vamos lá. Eu costumo esperar quando tenho um convite para viajar ou empreender alguma coisa que eu nunca fiz. Eu me pergunto sobre se eu devo aceitar aquele convite, se eu devo fazer aquilo e espero sonhar. Aí eu fico na minha dieta querendo sonhar, esperando sonhar. Às vezes passam semanas até que o sonho que responde aquela pergunta venha para mim. E aí eu vou decidir com aquela resposta, com aquela indicação que o sonho me deu. Uma vez, entre tantos sonhos que responderam a essas perguntas, eu tive um convite para fazer uma viagem muito longe. Eu teria que ir para a Grécia e de lá ir para uma outra região do Mar Negro, participar de uma conferência lá. Eu achei aquilo tudo tão longe que eu pensei, não, eu não posso responder essa pergunta, “acho que eu não vou, não”. Mas as pessoas que queriam me levar insistiram nos convites para mim. Era muito importante que eu fosse, que ia ser uma coisa muito boa, que o programa das Nações Unidas estava fazendo um encontro de cientistas, no Mar Negro, para discutir a poluição do Mar Negro. Eu falei, “mas eu não sou cientista, nem especialista em Mar Negro, não tem sentido esse convite. Não vou, não”. Você acredita que eu sonhei que eu estava num lugar onde era possível chegar um navio, que podia ser na beira de um rio ou numa praia, e aí chega um navio, um transatlântico, aquele navio fantástico, olhando aquela coisa monumental que era aquele navio. Aí o navio para, eu diminuto perto daquela coisa enorme que era o navio, avisto eles despacharem uma escada lá de cima, uma escada do navio descendo até onde estava no chão. Eu olhei, uma escada como se fosse uma escada prateada descendo do navio, me convidando a subir. Eu subi as escadas do navio e fui subindo. Cheguei lá em cima e tinha alguém vestido como se fosse um almirante. Uma imagem bonita, um cara vestido de almirante. Eu fui em direção a ele porque achei que tinha que me apresentar para ele. A hora que chego perto dele e vou apresentar meu passaporte ou alguma coisa, ele olha para mim e as nossas duas silhuetas, duas imagens, se formam como se fossem um escâner. Ele vira para mim, estende a mão e manda eu entrar no navio. Eu olho para dentro do navio como uma nave pronta para viajar. É claro que eu não entrei para lá, porque sei lá para onde eu iria. Volto, desperto do sono, do sonho, e decidido a aceitar a viagem lá para o outro lado do continente europeu, lá para o Mar Negro. Mas é um lugar que eu nunca pensei em ir, não tinha a menor curiosidade, e o sonho me botou nessa viagem, que foi incrível. Aprendi tanta coisa com essa viagem. A gente chega primeiro na Grécia, desce de navio até Istambul, depois vai de ônibus de Istambul para a Turquia, depois pega outro navio. Olha que coisa mais absurda. A pergunta é o que eu estava fazendo numa viagem dessa? Eu fui porque o sonho tinha me mostrado que eu podia ir. Depois que o sonho me mostrou, pronto, o resto da viagem para mim era só embarcar e voltar depois. Então o sonho tem esse sentido prático, ele é aplicado no cotidiano, na vida. E a gente também tem que aprender a distinguir o que é sonhar dessa coisa de ficar tendo impressões, que você pensa que sonhou, mas você acorda dizendo, “ah, eu sonhei que tinha comprado um carro”, ou eu sonhei que tinha, sei lá, alguma bobagem dessas. Isso realmente não é sonhar. Isso aí é um estado meio de cochilando. A gente tem que sair do cochilo e ir para o sonho.

P/2 - Aproveitando o presente de aniversário. Duas coisas, assim, bonitas. Aí a gente fecha com uma última. Duas coisas opostas, mas, por exemplo, eu vejo que para os guaranis são...

R - Que pergunta é?

P/2 - A palavra e o silêncio.

R - A palavra e o silêncio. Uma vez, a gente estava lá na aldeia do Rio Silveira com essa pessoa que eu e você admiramos muito, que é o Carlos Papá, e a gente foi lá na Opy. Aí o papá estava dizendo que é muito difícil a gente emitir o som, pronunciar-se, porque a palavra tem o poder de repercutir no mundo. Ela tem o poder de agir no mundo, a palavra. E que os mestres que ensinavam para ele, ensinavam para ele que tem um lugar bem dentro da floresta que você pode alcançar ele andando até um lugar quieto. Ele disse, um lugar escuro, sombrio, onde você se senta em silêncio e espera até você sentir que está curado. Isso me faz entender que a palavra e o silêncio são dois movimentos opostos, um permite que a gente possa incidir sobre o mundo, que é a palavra. O outro é que a gente pode alcançar um bem maravilhoso, que é a cura que o silêncio proporciona. Se a gente fosse imaginar a relação disso com o mundo que nós estamos vivendo, tem muito barulho no mundo, tem um superaquecimento da vida no planeta, porque nós fazemos muito barulho e não sabemos mais habitar esse lugar secreto dentro da floresta, buscando esse silêncio que podia ser a cura do mundo. Tem gente que acha que a floresta é cheia de barulho. Então, eu gostei muito de saber que podemos encontrar dentro da floresta um lugar onde existe esse silêncio que descansa tudo e descansa com o que nos libera de qualquer outra obrigação, preocupação. Eu, por natureza, sou uma pessoa que verbaliza o mundo, que narra o mundo, sou contador de histórias. Mas eu tenho muita vontade de buscar esses lugares de silêncio, onde a gente descansa, um lugar onde a Terra descansa. “Iehe”. Aí.

Recolher