Programa Conte Sua História

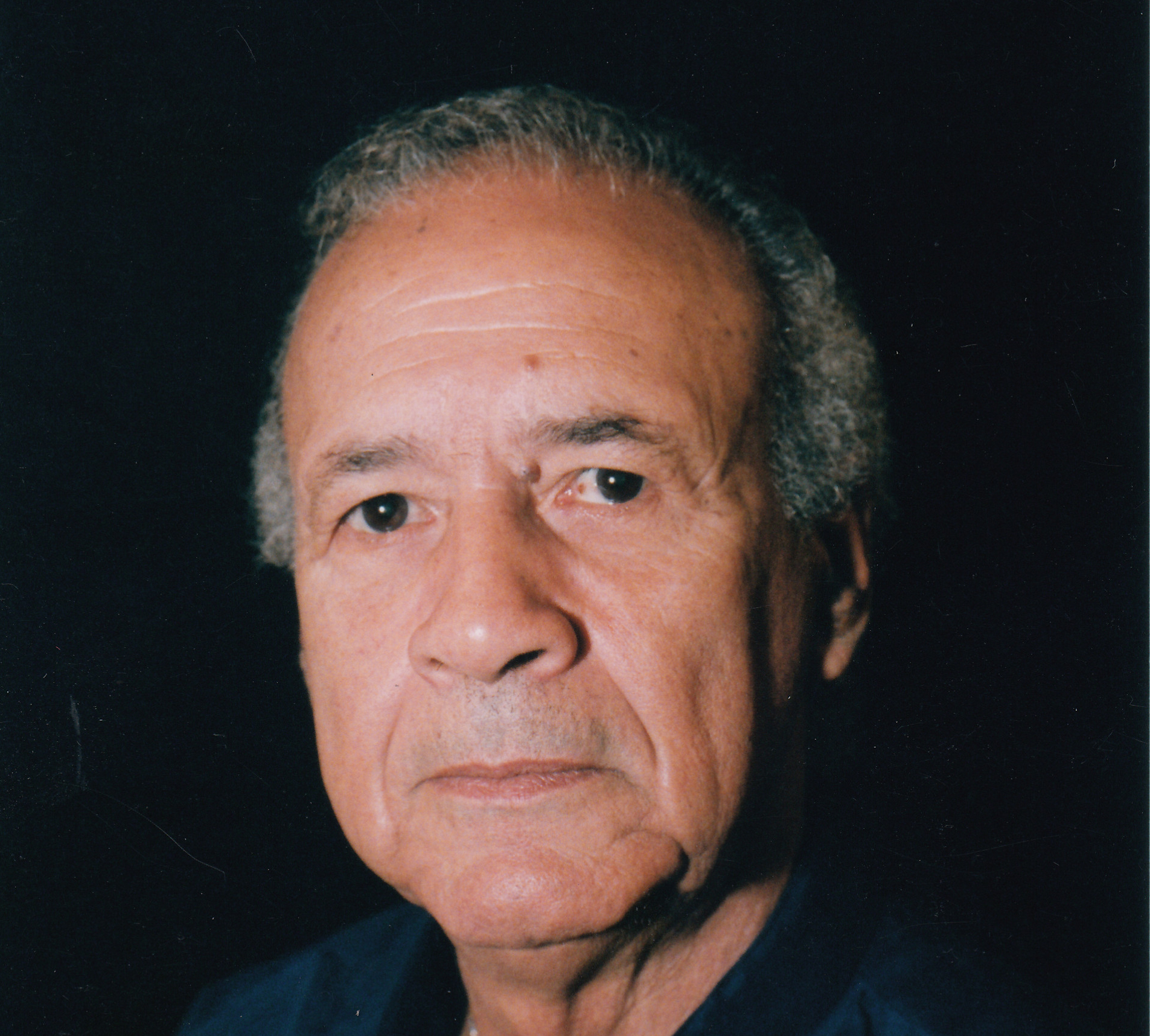

Depoimento de Washington Olivetto

Entrevistado por Rosana Miziara

São Paulo, 01/06/2017

Realização: Museu da Pessoa

PCSH_HV586_Washington Olivetto

Transcrito por Karina Medici Barrella

Revisado por Raquel de Lima

P/1 – Vou pedir para você começar do jeito mais prosaico: seu nome completo, local e data de nascimento.

R – Vamos lá. Meu nome completo, de vez em quando nem eu lembro... Eu me chamo Washington Luís Olivetto. Esse Luís, desde criança, eu meio que “desinventei”. Nasci na cidade de São Paulo, no dia 29 de setembro de 1951. É até curioso, porque dia 29 de setembro é o dia de São Miguel Arcanjo, aquele anjo que fez a anunciação. Portanto, eu só podia ser um publicitário, né? E curiosamente também, dia 29 de setembro é, no mundo inteiro, Dia do Anunciante. Ou seja, eu fui atropelado pela minha circunstância de vida. O meu nome Washington Luís, antes que você me pergunte, foi uma maluquice do meu avô Paulo Olivetto que era fã do presidente do Brasil, Washington Luís Pereira de Souza e passou a infância do meu pai convencendo meu pai que se um dia ele tivesse um filho, deveria ter o nome Washington Luís.

P/1 – Então, vamos começar. Já que você falou do seu avô paterno, como é o nome dos seus pais?

R – Meu pai morreu com o nome Wilson Olivetto, mas foi registrado com o nome Virso Olivetto. Meu avô era um caipira de Piracicaba que tentou falar Wilson e falou Virso. Minha mãe se chama Antônia Santorso Olivetto, isso é parte e pai. Parte de mãe, meu avô se chamava Gerardo Santorso e a minha avó, Lucia Santorso.

P/1 – Vamos falar um pouquinho sobre o seu pai e a sua mãe. Seu pai nasceu no interior ou nasceu em São Paulo?

R – Meu pai já nasceu em São Paulo. Meu avô Paulo nasceu em Piracicaba e meu bisavô Paulo teve a péssima ideia de nascer pobre em Portofino, na Itália, onde não existem pobres. Quando você nasce pobre em Portofino, mais do que um pobre, você é um ponto de referência. As pessoas quando pedem uma informação na rua: “Onde é que fica tal lugar?” “Tá vendo o pobre? Passando o pobre, é a segunda à direita”. Porque Portofino é um lugar muito elegante, muito rico, na Itália. Existe uma lenda, eu não sei até hoje se é verdade, mas acredito que sim, que diz que naquela região da Liguria existem muitos Olivetos com um tê só. O meu Olivetto é com dois tês. Existe uma lenda que os Olivetos com um tê só, que são viadutos, praças, ruas, avenidas e tal, quando tinham um filho fora do casamento, possivelmente com uma gostosíssima camponesa da região, punham o segundo tê pra diferenciar. Então, eu devo ser tataraneto de um Oliveto príncipe, com um tê só, com a mais gostosa das camponesas da região.

P/1 – Como o seu avô veio para o Brasil?

R – O meu tataravô veio como um homem pobre, tentando oportunidades no Brasil, depois da guerra. Chegou a ser um homem muito bem sucedido, segundo contam, dono de boa parte da zona cerealista de São Paulo, lá perto do mercado. Gastou tudo com jogo e mulher. Casou nove vezes. O meu avô Paulo é do último casamento.

P/1 – É o Paulo que morava no interior?

R – Meu avô Paulo nasceu em Piracicaba, do último casamento do meu tataravô Paulo.

P/1 – O que seu avô fazia?

R – O meu avô Paulo, que nasceu filho desse homem que já tinha sido rico e depois virou pobre, quando mudou para São Paulo, onde nasceu o meu pai, montou uma autoescola que foi famosíssima, Autoescola Vencedor. Tinha os carros – isso eu vi na minha infância – os famosos carros ingleses, os Angles e os Perfects.

P/1 – Você conviveu com esse avô?

R – Com meu avô Paulo, convivi extremamente.

P/1 – Como ele era?

R – Ele era um homem encantador, muito bonito. Meu filho Theo é muito parecido com ele. Um homem lindo que morreu aos 90 e poucos anos de idade, pesando os mesmos 70 quilos que pesou a vida inteira, com os cabelos pretos e com sotaque piracicabano. Figura doce, encantadora, casado com minha avó Judite, que era uma mulher brava e jararaca, descendente de portugueses. O único lado não italiano dessa minha ascendência. Meu avô Paulo me acompanhava muito.

P/1 – Mas ele morava no interior e você morava aqui ou ele já morava aqui?

R – Ele já morava em São Paulo, ele tinha uma autoescola aqui.

P/1 – Ah, a autoescola era aqui em São Paulo.

R – Era aqui em São Paulo.

P/1 – Eles vieram pra São Paulo.

R – Era a maior autoescola de São Paulo.

P/1 – Por que eles mudaram de lá pra São Paulo?

R – Meu avô veio pra São Paulo pra trabalhar. Se casou muito cedo, depois teve meu pai e a minha tia, e continuou aqui em São Paulo. Era curioso, porque de vez em quando nós íamos pra Piracicaba. Por exemplo, meu primeiro ídolo esportivo maior foi o Wlamir Marques, que jogava no XV de Piracicaba e depois chegou a ser o maior jogador de basquete da história do Brasil em todos os tempos.

P/1 – Já era seu ídolo?

R – Era, porque eu ia com meu avô a Piracicaba e ia ver o XV jogar. O Wlamir jogava numa equipe que tinha ele. Na seleção brasileira, no XV, o Pecente e o Valdemar eram as estrelas do time. Depois o Wlamir veio pro Corinthians, que chegou a ter o melhor e o maior time de basquete da história do Brasil, de todos os tempos. Era a base da seleção brasileira: o Wlamir, Amaury, Ubiratan, Rosa Branca e René e, no banco, tinha todo mundo. O Brasil chegou a ser bicampeão mundial de basquete. Eu peguei isso quando criança.

P/1 – Aí eles vieram pra São Paulo. Ele veio morar aqui, nasceu seu pai. E seu pai, o que conta dele, da criação que ele teve?

R – Meu pai nasceu em São Paulo, na região da Vila Mariana, e minha tia também. Minha tia sempre foi mais dedicada aos estudos, meu pai mais agressivo. Meu pai, muito jovem, resolveu que não queria mais estudar e queria ganhar dinheiro. Foi ser vendedor, coisa que sem dúvida nenhuma mexeu muitos anos depois com a minha vida, na adolescência. Por ter aprendido a escrever e a ler muito cedo, com cinco anos de idade, eu queria trabalhar em alguma profissão em que escrevesse pra todas as mídias, sem ter a noção da palavra mídia ainda. Por outro lado, como admirava o trabalho do meu pai como vendedor, eu queria trabalhar numa profissão que vendesse. Eu racionalizei que onde podia vender e escrever, escrever e vender, era na criação de publicidade. Porque na minha adolescência a publicidade no Brasil já começava a estar profissionalizada pela geração anterior à minha.

P/1 – Vamos voltar só um pouquinho, pegar um pouco a família da sua mãe, as origens dos seus avós maternos.

R – Meus avós maternos... Meu avô Gerardo veio depois da Primeira Guerra Mundial pra cá com a minha avó Lucia. A minha avó Lucia era uma princesa bilionária que se apaixonou pelo filho do guarda florestal. Ela ia se casar com um homem rico e foi devidamente roubada da igreja pelo meu avô. Virou pobre, e além de tudo, ele tinha ido pra guerra e tinha neurose de guerra. Vieram pro Brasil, ela grávida do meu tio Nicola, meu primeiro tio, que foi concebido na Itália. Vieram pro Brasil e começaram a trabalhar, montaram uma leiteria em uma travessa da Rua São Caetano – aquela rua das noivas aqui em São Paulo – na Rua Djalma Dutra. E aí, minha avó Lucia, que foi criada pra ser uma princesa bilionária, de uma família que tinha bancos, foi devidamente deserdada durante anos e anos e virou um dona de leiteria com meu avô, um homem que, além de tudo, tinha problemas de neurose de guerra, surtos parecidos com epilepsia, uma coisa meio barra pesada.

P/1 – Você chegou a conviver com eles?

R – Convivi bastante. Tinha a leiteria, tinha rosquinha de leite São Luís, tinha uma série de coisas. Minha avó Lucia cozinhava como eu nunca vi ninguém cozinhar na vida. Uma coisa verdadeiramente impressionante, porque ela fazia comida italiana de todos os tipos. Ou seja, se a gente transpusesse para os dias de hoje, a comida dos molhos vermelhos do Jardim de Napoli, a minha nonna fazia. A comida requintada do Fasano, a minha nonna fazia. Um almoço na casa dos meus avós, que ficava atrás da leiteria, num domingo, normalmente tinha um peixe, uma carne, uma ave e massas que ela fazia na própria casa. Era uma coisa muito curiosa. Ainda mais em uma mulher que tinha sido criada pra ser uma princesa e que virou uma mulher extremamente humilde, casada com um cara humilde.

P/1 – Ela teve sua mãe. Quantos filhos ela teve?

R – Ela teve meu tio Nicola, que foi o primeiro, concebido na Itália. Depois o meu tio Alexandre, que foi o segundo, a minha mãe, que se chama Antônia, que é o nome da minha filha, e a minha tia Maria. Os três nascidos no Brasil.

P/1 – Moravam naquela região da Rua São Caetano?

R – Moravam naquela região, na Rua Djalma Dutra.

P/1 – Você sabe como sua mãe e seu pai se conheceram?

R – Sei, mais ou menos, tenho muita ideia... Eu acho que tem um pouco a ver com uma coisa de uns bailinhos que existiam no Colégio Santa Inês, onde minha mãe estudou. Eles se conheceram muito jovens.

P/1 – Casaram jovens?

R – Casaram jovens. Minha mãe com 18 anos de idade. Curiosamente, eu tive o privilégio de alguns anos atrás mandá-la pra Itália pra conhecer os tios ricos dela, que continuam de famílias muito bem sucedidas na Itália. E ela, obviamente, viaja muito com a gente até hoje.

P/1 – Quando seu pai e a sua mãe se casaram, onde eles foram morar?

R – Eles foram morar na City Lapa, que na época era uma coisa da Companhia City, aquela companhia inglesa que construiu primeiramente o Pacaembu e depois a City Lapa. Foi onde eu nasci, numa época em que aquilo era um matagal danado. Era uma série de bons terrenos prometendo ser um bairro.

P/1 – Você lembra como era sua casa de infância?

R – Muito pouco, mas lembro um pouquinho, sim.

P/1 – O que você lembra?

R – Lembro que meu pai, por que o meu avô tinha uma autoescola, tinha mania de automóveis. Lembro que meu pai tinha uma habilidade mecânica muito grande, coisa que eu nunca tive. Ele mexia em motores, essas coisas todas. A gente morou durante um pedacinho da minha infância lá na City Lapa.

P/1 – Depois vocês mudaram?

R – Depois nós mudamos, mudamos pra zona leste de São Paulo, que era teoricamente mais desenvolvida, mas menos elegante do que poderia ser a City Lapa. Minha avó, meu avô e meus tios Lígia e Armando. Lígia, a irmã de meu pai, tinha uma obsessão por mim, por ser o único sobrinho. O casal Lígia e Armando não tinha filhos, então, eu era muito paparicado. Meu tio Armando era um fanático por futebol, por isso eu virei corintiano. O meu pai não ligava muito pra futebol. Meu pai nadava muito, ganhou São Paulo a Nado pelo rio Tietê duas vezes, quando o rio era limpo. Meu pai gostava desse tipo de esporte. Então, se perguntasse para o meu pai: “Qual o seu time?” Ele ia falar: “Tietê.” Meu tio não, gostava de futebol. E aí eu, em 1954, criancinha, fui devidamente subornado pelo meu tio Armando, que me comprou um uniforme igualzinho ao do Gilmar dos Santos Neves, o grande goleiro do Corinthians, campeão de 54 e depois o único goleiro brasileiro bicampeão mundial de futebol, em 58 e 62.

P/1 – Você tem irmãos?

R – Eu tenho uma irmã cinco anos mais nova do que eu, chamada Ivani. Quando a minha irmã estava pra nascer, eu tive um problema que virou uma vantagem. Um dia, eu tive uma enorme febre que não se sabia o que era. Como as vacinas, particularmente a Sabin, eram muito recentes, a ideia de que uma criança poderia ter uma paralisia, por exemplo, ainda existia. A minha tia Lígia, aquela tia tarada por mim, era diretora de um organismo médico da época, que seria um e/ou do INSS hoje, sei lá, que era chamado de Samdu (Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência). Minha tia me internou no Hospital das Clínicas pra ver o que eu tinha. Ninguém provou que eu não tinha nada, tinha tido uma febre, mas como minha irmã ia nascer, aquilo podia ser contagioso e isso e aquilo, eu fui passar uns tempos na casa dos meus tios e avós. Foi quando eu aprendi a ler e a escrever.

P/1 – Com cinco anos?

R – É, quatro pra cinco anos. Aprendi a ler primeiro, e a leitura leva para a escrita. Acabei não tendo nada, acabei fazendo esporte feito louco, jogando basquete, uma musculatura absurdamente fortalecida naquela época a ponto de eu nunca ter tido uma distensão muscular. De vez em quando tenho cãibras hoje por causa disso.

P/1 – O que você lia nessa época, você lembra?

R – A minha primeira leitura, sem dúvida nenhuma, foi Monteiro Lobato inteiro, desde Reinações de Narizinho até Os Doze Trabalhos de Hércules. Tanto que essas leituras muito cedo, me deram vontade de ler mais o Monteiro Lobato. Eu fiquei muito chocado quando li Urupês, aquele tipo de coisa. Não entendia nada, era uma coisa muito adulta. Passei a ler e não parei nunca mais.

P/1 – E as brincadeiras de infância, você lembra com quem você brincava?

R – Ah, sim. Eu tive um ano muito parado, foi o ano que eu aprendi a ler e a escrever. Depois, eu fazia as coisas corriqueiras dos meninos da minha geração que iam desde jogar bolinha de gude a jogar futebol. Comecei a jogar basquete, cheguei a jogar até bem, mas tive a sorte de estourar o menisco com 13 anos. Eu já tinha o mesmo 1 metro e 71 centímetros de hoje, só que com 13 anos, com 1 metro e 71 centímetros, eu era um armador bom. Meus tios Lígia e Armando tinham condições financeiras melhores do que as da minha família, que era de uma classe média muito média, porque os dois trabalhavam, eram muito bem sucedidos e não tinham filhos. No período de um ano em que não andei, eu fui, possivelmente, um dos precursores no Brasil dos brinquedos à pilha. Eu ganhei muitos brinquedos. Existiam brinquedos importados naquele momento, existia uma geração próspera, na Rua Direita, Lojas Americanas, esse tipo de coisa.

P/1 – Como era na sua casa? Quem exercia a autoridade, seu pai ou sua mãe?

R – Meu pai, grosseiramente, e minha mãe fingindo que obedecia. É um fenômeno da geração deles. O pai, tradicional, homem que manda na casa, e a mulher, dona de casa. Mas minha mãe já sabia exercer um adorável “vitimismo” que as mulheres da geração dela exercem até hoje. É muito curioso, faz parte.

P/1 – Comemoravam-se festas na sua família? Você lembra quais festas?

R – Sim. As festas mais tradicionais, todas as festas das famílias de origem católica. Os grandes momentos pra mim eram os aniversários do meu avô Paulo, quando por paparicos montados pela minha tia Lígia, que era muito bem-sucedida e filha dele, nós frequentávamos alguns lugares que não eram do nosso cotidiano, como o Rodeio. É um restaurante que há muitos anos tem um prato com meu nome, mas que eu ia quando criança no aniversário do meu avô. E como o La Paillote, que era um restaurante histórico no Ipiranga. Ou o Ca’d’Oro. Eram eventos especiais da nossa família. Minha tia, que me paparicava muito, me levava para cortar cabelo no Mappin, como se fosse inglês, e tomar chá na Confeitaria Vienense. Eu acho que isso foi me dando uma formação muito legal nessa coisa, que caracteriza minha vida, de me movimentar bem em todo e qualquer núcleo social.

P/1 – Você se lembra de um momento que deixou você muito feliz na infância?

R – Lembro.

P/1 – Uma coisa que quando você lembra, você consegue descrever?

R – Lembro o momento que eu voltei a andar. Eu fiquei proibido de andar pra não ter nada, e eu não tinha nada, durante quase um ano. Não me deixavam andar, não é que eu tivesse problema (risos), mas era: “Toma cuidado, vai que ele tem alguma coisa.” Isso durou quase um ano. Até que num dos muitos consultórios que minha tia me levou, algum dos médicos da época falou: “Ele não tem nada, sai andando.” E eu voltei a andar. Foi um momento muito marcante pra mim. Você pode imaginar, principalmente, porque foi o seguinte: eu nasci, aprendi a andar, andei um pouquinho só e depois parei. Foi muito pouco tempo entre o aprendizado e a parada. Fiquei entre os quatro anos e quase cinco sem andar. Eu tinha aprendido a andar fazia pouco tempo. Aí eu fui fazer esporte feito louco, nossa! Eu sempre estudei de manhã, eu acordo muito cedo até hoje. É hereditário, minha mãe dormia muito pouco, dorme até hoje muito pouco. Até mente que dorme menos do que ela dorme. E também porque eu estudava de manhã e ia pro clube antes, fazer algum esporte.

P/1 – Que clube você frequentava?

R – Eu comecei a jogar basquete no Tênis, aqui da Rua Nilo, na Aclimação, e depois, no período que eu morava na zona leste, eu ia pro Corinthians.

P/1 – Em que lugar da Zona Leste você morava?

R – Entre o Belém e o Tatuapé, em diferentes lugares.

P/1 – Ficou naquela região?

R – É. Tanto assim que eu cheguei a estudar num colégio de freiras no primário, no Educandário Espírito Santo.

P/1 – Que lembrança você tem desse educandário? Quanto tempo você ficou lá?

R – Eu achava legal porque tinha professora e tinha meninas. Era bom, era bonitinho. As freiras gostavam muito de mim. Tinha uma professora que eu era maravilhado por ela, ainda muito criança. De lá eu saí para um colégio de padres, os Agostinianos. Tinha aquela coisa de ir à missa aos domingos, carimbar caderneta. Mas como eu era capitão do time de basquete, tinha certos privilégios.

P/1 – Tem algum momento marcante da escola, desse período, que você se lembra? Agostiniano, né?

R – É. Não, momento curioso... Eu não fui um bom aluno na escola, fui um aluno normal. Como eu lia muito desde criancinha, escola pra mim sempre foi muito fácil. Tanto que eu entrei em tudo quanto era faculdade com 17 anos de idade, sem ter estudado. Eu comento isso porque não fui um aluno exuberante dos Agostinianos. Eu joguei basquete direito e fui às aulas. No entanto, pouco tempo atrás, uns três anos atrás, como eu me transformei num profissional bem-sucedido, eu fui eleito um dos alunos símbolos da escola. Eu fiquei tão constrangido. Mas eu estava numa reunião fora do Brasil e meus filhos pequenos foram me representar, fiquei todo feliz. Eu lembro que nos Agostinianos foi tudo bem no ginásio. Aí cometi um erro incomum. Na época, você tinha duas possibilidades da continuação do ginásio em relação aos cursos universitários: se você tivesse uma vocação pra ciências exatas fazia o curso Científico e se você tivesse uma vocação pra coisa mais humanista, o curso Clássico. Como todos os meus amigos iam pro curso Científico, eu fui. Eu fui um fracasso rotundo no primeiro ano. Tinha assuntos que não eram comigo, aulas de Química, sendo que até hoje tenho sérias dúvidas sobre a fórmula da água. Aquilo não era comigo. Quando chegou no segundo semestre, eu percebi que seria reprovado e não queria aquilo. Eu me transferi para o curso Clássico de um colégio chamado Colégio Paes Leme, na Rua Augusta, que tinha umas meninas lindas na classe e que era ótimo, só tinha coisa que eu gostava, e fui muito feliz por muito tempo.

P/1 – Você saía da Zona Leste e ia até a Rua Augusta?

R – É. Depois a gente mudou pra Avenida Angélica, no outro ano.

P/1 – Você já está falando da adolescência?

R – É, bem adolescente.

P/1 – Você tinha turma? Quais eram seus programas? Como você era como adolescente?

R – Tinha uma certa turma e eu lia muito. Eu era uma coisa que desembocou na minha profissão: um bom fazedor de frases, o que, naturalmente, encantava quem eu queria encantar, fossem possíveis namoradinhas ou mães de namoradinhas. Eu era um menino de classe média, muito média, muito bem abastecido de privilégios de meninos de classe mais alta porque somava os esforços do meu pai com os paparicos da minha tia. Então, era aquele menino que entrou na faculdade e que vai ganhar um carro, sendo um sacrifício pro meu pai, mas eu ganhei. Eu sou de uma geração que teve uma coisa típica em São Paulo. Existia uma lei em São Paulo que durou um ano: você podia tirar carteira de motorista com 17 anos. Eu sou um desses. Todos os outros que tiraram eram filhos de ricos, playboys. Eu não, eu era um menino de classe média muito paparicado.

P/1 – Nessa idade você atravessava a cidade, você saía da Zona Leste e ia pra Rua Augusta, pros lugares?

R – É. Depois teve um período que eu ficava mais na casa da minha tia, na Aclimação, porque era tudo mais prático.

P/1 – Que lugares você frequentava na adolescência, na juventude?

R – Todo tipo de lugar. Depois do Colégio Paes Leme, uma geração que tem uma efervescência já anterior da Rua Augusta. Você tem a Rua Augusta da loja Drugstore, a rua do Yara, que eram ótimos quando eu estudava na Rua Augusta. A gente matava aula pra ir pro Yara. Tinha a Rua Augusta do Frevo. Vamos imaginar. Existe um livro, né? O Rodeio Conta os Jardins, o Rodeio que é de 1958.

P/1 – Do Nirlando, né?

R – Do Nirlando, que é meu parceiro. Aí eu já saía muito. Eu já tinha uma relação muito forte com a galera da música popular. Eu tenho muitos amigos da música popular que tinham 27 ou 26 anos, quando eu tinha 16 anos.

P/1 – Como é que se deu esse encontro?

R – Eu até estudei música no Conservatório Musical Heitor Villa-Lobos, me formei com 12 pra 13 anos, um péssimo músico, mas me formei.

P/1 – O que você fazia?

R – Eu tocava acordeão numa época que o acordeão não tinha o status do Sivuca ou do Dominguinhos, tinha o status ruim do Mario Mascarenhas. Eu tocava acordeão quando o instrumento que conquistava as meninas era piano ou violão. Então, uma má ideia. Historicamente acontece assim, né? Mas eu sempre me interessei muito por música. Aí pega a minha adolescência muito atrelada aos festivais de música popular, que eu comecei a frequentar numa idade totalmente desproporcional, porque eu lia muito. E vou ficando amigo de todo mundo.

P/1 – Você ia sozinho pros festivais? Tinha alguém que te estimulava, algum amigo?

R – Teve alguns momentos que eu arrastava a minha mãe, depois ia sozinho com amigos. Olha, eu estive, por exemplo, em todas as edições do Divino Maravilhoso no Sumaré, em 1968. Eu ia fazer 17 anos. Mas, antes disso eu já frequentava. E tenho amigos dessa época.

P/1 – Como você ficou conhecendo as pessoas?

R – Porque era um momento onde era muito natural que um grupo que pensasse parecido se encontrasse. Eu lembro perfeitamente das palestras do Tropicalismo na FAU, quando eu tinha acabado de entrar na universidade, sendo um menino de 17 anos. Tinha o Décio Pignatari, Caetano, Gil, amigos de hoje.

P/1 – O que você queria ser quando crescesse? Você disse que queria escrever e queria alguma coisa que vendesse, mas isso quando você era pequeno?

R – Não. Quando eu era pequeno eu queria ser uma dessas coisas que agradam. Eu queria ser centroavante titular do Corinthians e da seleção brasileira ou o Mick Jagger. Uma dessas duas coisas estava bom. Na adolescência, misturando a vontade de escrever com o trabalho de vendedor do meu pai, eu descobri que queria ser publicitário. Tanto assim, que eu credito o fato do reconhecimento profissional que fui obtendo como publicitário ao fato principal de que, da turma com algum talento da minha geração que foi pra publicidade, eu era, sem dúvida nenhuma, o que mais queria ser um grande publicitário. Porque tem coisa que você precisa querer, né? Eu lembro muito claramente, e ele fala disso, quando eu era tido como o menino prodígio da publicidade, tinha mais dois ou três que também eram tidos como meninos prodígios da publicidade. Um deles chegou a ser meu sócio, Gabriel Zellmeister. O Gabriel veio a lembrar que naquela época, um dia, alguém perguntou pra ele o que ele queria ser. Ele já era um bom diretor de arte publicitária. Ele falou: “Eu quero me transformar em um grande artista plástico.” Ele estava na publicidade a caminho de ser isso. Perguntaram pra mim, eu era um redator publicitário. Eu falei: “Quero ser o melhor publicitário do mundo.”

P/1 – Do mundo?

R – É, eu tinha essa maluquice. Foi curioso. Eu fui pra publicidade querendo fazer publicidade.

P/1 – Voltando um pouco. A sua família te apoiava no estudo, fazer faculdade?

R – Até exageradamente.

P/1 – Eles tinham alguma coisa que queriam que você fosse?

R – Não. Eu sou de uma geração em que as pessoas achariam infinitamente maior e melhor se eu fosse um doutor, o que significava ser médico, engenheiro ou advogado. Um publicitário não tinha essa bola toda.

P/1 – Você saiu do colégio e prestou vestibular?

R – Um monte de vestibulares, entrei em todos.

P/1 – Quais você prestou?

R – Uns dois de Comunicação, Psicologia, o diabo. É que eu lia muito, não era difícil pra mim.

P/1 – Qual você acabou cursando?

R – A minha tia me obrigou a fazer duas faculdades, uma de manhã e uma de noite, uma de Comunicações e uma de Psicologia. De Comunicações, eu estava matriculado em duas, pra ficar escolhendo.

P/1 – Quais eram essas faculdades?

R – Foi muito curioso porque, teoricamente, eu tinha que ir às faculdades, né? E aí...

P/1 – Quais eram?

R – Na USP (Universidade de São Paulo), na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e na Faap (Fundação Armando Alvares Penteado). Os clássicos todos, os clichês todos. Um dia, eu estava indo para a faculdade que eu ia de manhã, ou que eu não ia de manhã, porque eu matava aula que era uma grandeza e eu...

P/1 – Você estava na Zona Leste ou estava com a sua tia?

R – Nesse dia eu estava na Aclimação. Foi num período eu tinha ganho um Fusca do meu pai porque eu tinha entrado na faculdade. Meu tio Armando, que era muito bonitão, sem filhos, bem-sucedido, tinha comprado um Karmann Ghia pra ele. Minha tia odiou a ideia de ter aquele marido de 40 e poucos anos com um Karmann Ghia. Por outro lado, era um carro muito adequado para o encantador sobrinho que ia fazer 18 anos. Ela vendeu meu Fusca e me deu o Karmann Ghia do marido. Eu ganhei uma coisa desproporcional, porque eu vivia de mesada e tinha um Karmann Ghia. Eu estava indo pra faculdade que fazia de manhã, descendo a Rua Itambé a caminho da faculdade, e furou o pneu. Eu sei fazer muitas, muitas coisas, mas também não sei fazer muitas coisas. Entre as muitas coisas que eu não sei fazer estão coisas que embutem habilidades manuais prosaicas, como cortar a unha. Eu prefiro que uma pessoa profissional faça isso. Trocar pneu era uma coisa que eu não gostava porque meu pai, que sempre foi uma figura masculina muito forte, me obrigava a fazer algumas coisas muito masculinas desde menino, como trocar pneu, isso e aquilo, acho que pra incentivar a minha masculinidade.

P/1 – Ele era assim, ele fazia?

R – Ele fazia impecavelmente. Então, eu fugia da ideia. É muito maluco pra quem estiver assistindo, imaginar que os pneus eram presos por uma coisa chamada porca, que era uma espécie de parafuso que ciclicamente se tirava, se lavava num objeto chamado calota, onde se punha gasolina pra limpar aquilo. Eu fiz isso durante a minha infância aterrorizado, achando aquilo um horror. Então, naquele momento de trocar o pneu eu falei: “Ah, não vou trocar o pneu.” Aí, eu vi escrito na frente: HGP Publicidade. Eu estava com 18 anos, duas faculdades, matando aula em todas, tirando de letra porque eu lia muito e tinha arrumado uma namorada seis anos mais velha, uma namorada de 24 anos, uma coisa assim. Constrangidíssimo de viver de mesada, porque eu queria ter individualidade. Até porque eu queria ir a lugares que eu sabia que existiam.

P/1 – Você tinha 17 ou 18 anos?

R – Dezoito anos. Eu sabia que existia o Patachou, na Rua Augusta, aonde iam os músicos, artistas. Eu ia com a minha tia, então, eu queria...

P/1 – Você ia com a tia?

R – Ia. Minha tia me levava a todos os lugares de São Paulo. Eu falei: “Ah, preciso pedir um estágio”. Melhor do que trocar o pneu, né? Eu tinha o cabelo até a cintura, uma jardineira sem camisa e um tamanco azul acetinado. Era a estética da minha turma, que era uma coisa assim, meio à esquerda, do Maiakovski, esquerda mais moderna. Todo mundo era contra o governo. Eu atravessei a rua, era uma agência pequenininha, eu não sabia a hierarquia de uma agência e falei que queria falar com o dono. O dono estava entrando, a agência era pequena. Ele perguntou o que eu queria e eu falei: “Olha, eu queria um estágio aqui porque meu pneu furou e o senhor está no seu dia de sorte, porque eu vou ser muito bom se o senhor me der o estágio. Meu pneu não fura na mesma rua duas vezes.” Ele gostou. Foi muito curioso porque no ano retrasado, quando eu entrei pro Hall of Fame do One Clube, eu fiz um discurso baseado nisso. O Hall of Fame onde está o Steve Jobs, sei lá.

P/1 – Como era nesse período? Você tinha alguma participação política? Quem eram seus amigos? Você disse que você começou a...

R – Meus amigos eram da música popular, boa parte, do jornalismo. Eu sempre achei política muito antiga, então, eu era daquela coisa da esquerda de vanguarda, da turma que lia Maiakovski. Tinha os poemas do Roberto Piva. Naquele momento tinha uma divisão muito clara que os festivais de música popular tinham deixado, entre aquele discurso do proibido falar de flores, do Vandré, e do proibido proibir, do Caetano. A minha praia era totalmente a do proibido proibir. Historicamente, sempre foi. Então, conhecia muita gente. Outra coisa é que, nesse período, existia um contato com, entre aspas, o que se chamava de droga. Eu sempre me movimentei pessimamente com isso, eu já nasci “overdosado”. Eu fumei pouquíssima maconha, não gostava. Fumei haxixe umas duas vezes, não gostei. Tomei dois, três ácidos, todo mundo tomava ácido, também não foi legal. Eu comecei a trabalhar e percebi que precisava muito da minha consciência. Tanto assim que nunca mais mexi com nada. Eu nunca experimentei cocaína na minha vida, fazendo parte de uma geração que todo mundo experimentou, eu não. Aliás, eu achava, eu tinha um discurso... Eu fiz sucesso profissional cedo, comecei a fazer palestra, comecei a assumir responsabilidades, às vezes para plateias mais novas do que eu. Na minha primeira palestra na FGV (Fundação Getúlio Vargas), na Semana de Comunicação, eu ia fazer 20 anos. A plateia tinha 22! Eu comecei a assumir umas responsabilidades... Cheguei a fazer frase, inclusive. Uma vez perguntaram o que eu achava de cocaína, eu falei: “Eu nunca experimentei, mas eu acho que uma coisa que custa caro e deixa brocha, não é boa.” Era o meu quadro.

P/1 – Voltando pra história do estágio que você pediu. Você estava morando com a sua tia, na sua casa, como você se movimentava?

R – Eu comecei o estágio e dois meses depois eu fui contratado. Aluguei um apartamento pra mim, minúsculo.

P/1 – Com 18 anos.

R – Dezenove, ia fazer 19. Na Alameda Campinas. O apartamento era tão pequeno que para eu entrar o sol tinha que sair. Eu já estava me divertindo muito, tinha discos, uma cama e umas moças, estava muito bom. Aí, foi uma coisa curiosa. Agência pequena, lugar pequeno, se você tem um certo potencial sobra tudo pra você fazer, é uma oportunidade de louco. Tinha um concurso, não era um concurso, tinha um jornal chamado Shopping News, que era distribuído aos domingos, gratuitamente, em São Paulo. Tinha uma colunista chamado Cícero Silveira que elegia o melhor anúncio da semana. O melhor anúncio da semana saía com o nome de quem fez e ganhava quatro garrafas de licor Cointreau. Dos seis primeiros anúncios que eu escrevi, ganhei quatro vezes o melhor da semana. Por isso, eu fui contratado. Quando você é garoto e ganha pouco, todo mundo quer te contratar. Uma outra agência quis me contratar três meses depois, chamada Lince Propaganda.

P/1 – Lins?

R – Lince. Eu nunca tinha escrito um comercial na vida. O primeiro comercial que eu escrevi ganhou um prêmio em Cannes, um Leão de Bronze, que era muito incomum. E eu, obviamente. Aliás, foi curioso porque o festival foi inventado em Veneza. Acontecia um ano em Cannes e um ano em Veneza, mas era conhecido como Festival de Cannes. O primeiro ano que eu ganhei, de um cliente que está comigo até hoje, as torneiras Deca, foi em Veneza. Claro que eu fiquei na maior dúvida: ‘Quem errou, você ou o júri?” Porque você não tem experiência. Aí, eu fiquei conhecido: “Ah, tem um menino legal”. Eu fui parar na DPZ, que era a grande agência, a grande escola.

P/1 – Como você se relacionava na faculdade?

R – Na faculdade, eu comecei a ficar...

P/1 – Ainda estava fazendo as duas?

R – Eu comecei a faltar loucamente, não acho isso um mérito. Curioso que, anos depois, eu ganhei título de professor honoris causa. Ganhei duas vezes. Eu falei: “Olha gente, eu não acho mérito não ter estudado, foi uma circunstância, eu lia muito.” Mas eu comecei a me dedicar ao trabalho, loucamente.

P/1 – Você parou a faculdade?

R – Parei as duas.

P/1 – As duas?

R – É. Aí, fui trabalhando.

P/1 – Você foi pra DPZ. Você tinha alguma coisa na cabeça, como: “Quero ter minha agência”? Ou você ainda não tinha isso?

R – Não tinha, de jeito algum. Eu fui pra DPZ prepotentemente, querendo ser o melhor publicitário do mundo, ser o mais bem pago. Olhando a DPZ como se fosse o escritório do Mies van der Rohe, do Le Corbusier, eu tendo a obrigação de continuar aquilo pra sempre. Os DPZ sempre foram esplêndidos empregadores para mim. Notaram que eu tinha um potencial natural para aquilo, me transformaram no mais bem pago, no mais paparicado, no mais legal em tudo e eu fui felicíssimo lá durante 14 anos. Jamais quis que a DPZ me transformasse em sócio porque eu achava que não podia mudar o desenho da DPZ. No momento que eu percebi que tudo o que dava pra ser feito lá eu já tinha feito – eu brincava que a DPZ era o único caso de um sanatório administrado pelos próprios loucos, incluindo eu – eu resolvi fazer minha própria agência. Mas, sem dúvida nenhuma, a DPZ foi espetacular na minha vida.

P/1 – Você se lembra do primeiro dia, quando você entrou naquela primeira agência onde você foi pedir o emprego, quando furou o pneu? Você se lembra de como foi seu primeiro trabalho, como você fez?

R – Eu lembro. Eu obviamente tinha nascido pra fazer aquilo, eu tinha uma grande facilidade para escrever bons títulos, enorme facilidade. Olhando hoje, os meus textos eram muito inconsistentes. Um dos primeiros títulos que eu escrevi, o dono da agência achou uma maravilha. E aquele anúncio já ganhou o anúncio da semana.

P/1 – Qual era o título?

R – Era um anúncio para os colchões Epeda. O pedido dizia que o colchão deveria ser posicionado como uma coisa que dava um repouso de características quase terapêuticas às pessoas e que a decisão da compra de um colchão era feminina, então, a mulher deveria ser abordada. Eu imaginei fazer um anúncio que tivesse uma conotação de saúde e sensualidade. Isso eu estou racionalizando agora, é claro que com 18 anos eu não pensei desse jeito. Era um anúncio que tinha uma linda mulher na frente de uma cama com o título: “Não estrague tudo na hora de ir pra cama.” E um texto dizendo que você se cuida o dia inteiro, tal, e é legal você descansar. Pra época, era uma coisa bacana.

P/1 – Aí, você saiu da faculdade, foi pra agência. Você namorava? Como estava sua vida pessoal?

R – Eu trabalhava feito um alucinado e comecei a ganhar dinheiro, Karmann Ghias e aproveitava pra me divertir feito louco.

P/1 – Você lembra da sua primeira namorada?

R – Muito de criancinha.

P/1 – Quantos anos você tinha?

R – Uns 13 anos, por aí, meio oficialozo. Depois tive namoradas mais velhas, meninas. Tive o período do sucesso profissional cedo. Aí, você tem que namorar a atriz da novela, a apresentadora do jornal, é normal isso. Isso tudo vai acontecer. Acho que quando a sua vida vai acontecendo muito cedo, tudo ocorre numa progressão muito alta. Eu acho que o sucesso profissional te dá uma coisa muito boa quando ele acontece cedo, que é o fato de você ficar bobo na idade certa. Você fica deslumbrado com você na idade certa, faz um monte de coisas que é legal fazer naquele momento. Eu vejo, às vezes, eu nem vou criticar, mas eu vejo uns rapazes fazendo sucesso aos 40 anos de idade, pela primeira vez, tendo que namorar a moça da novela das oito. Não, isso é legal com 19. É sempre legal, mas é legal as coisas acontecerem num ritmo mais pertinente. Pra mim, as coisas aconteceram muito cedo.

P/1 – E esse primeiro prêmio que você recebeu, Veneza/Cannes, que você recebeu na verdade, em Veneza... Você foi pra lá, como é que foi?

R – Não, esse primeiro, não.

P/1 – Qual foi a primeira vez que você foi?

R – Ah, quando eu fui trabalhar na DPZ, os DPZ eram os melhores empregadores do mun-do. Eu fui a primeira vez quando ganhei o primeiro Leão de Ouro da propaganda brasileira.

P/1 – Como é que foi? Você sabe descrever esse dia, a chegada?

R – Foi legal, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu estava insuportável porque a DPZ era uma empregadora excepcional. Eu fui num avião bacana, pra ficar num hotel bacana, tudo muito bom. Pra mim foi... Eu lembro que eu fui primeiro pra Paris, de Paris pra Nice, depois o festival em Cannes. Depois fui conhecer Nova Iorque, porque meus empregadores queriam que eu conhecesse tudo. O pessoal da DPZ percebeu que eu tinha um potencial muito grande de ser um bom negócio pra agência e eles eram ótimos empregadores.

P/1 – Como foi essa viagem, sair a primeira vez do Brasil?

R – Ah, foi curioso. Vamos imaginar que é uma viagem, que o avião é uma novidade, uma viagem onde se fumava em aviões e eu fumava. Eu até hoje sou assim, sou um poliglota analfabeto. Falo, perfeitamente mal, várias línguas. Faço palestras, mas, obviamente, eu falava bem pior as línguas estrangeiras. Eu lembro, por exemplo, do meu encanto em saber que uma água com gás podia ser servida como um drinque, com gelo e limão. Foi a primeira Perrier que eu tomei em Paris, isso existia. Então, é interessante. E foi acontecendo isso em progressão geométrica. Isso aconteceu naquele ano, eu ganhei o prêmio não sei o quê, no segundo ano eu ganhei o segundo Leão de Ouro da propaganda brasileira e no segundo ano eu já me sentia como se fosse um viajante experimentadíssimo! O que não era verdade, mas eu fui aprendendo. Eu lembro que a segunda vez que eu fiz a viagem que juntava França com Nova Iorque, eu estava em um voo da Air France, muito garoto, meu Deus, mas já um grande viajante internacional. Era da geração que tinha a mitologia das aeromoças bonitas. Então, no ideário e na imaginação masculina, namorar uma aeromoça era uma boa ideia. Eu lembro que estava indo de Paris pra Nova Iorque e a aeromoça era uma moça bonita mesmo. Era um período em que a minha geração bebia uísque, mas já estava meio na moda beber vodca. Eu pedi duas ou três vodcas no avião. Na terceira vodca, a aeromoça, que era uma menina bonita, charmosa, falou: “Você gosta de vodca, né?” Na hora eu falei: “Em Nova Iorque, eu sirvo a sua bebida”. Convidei a aeromoça pra jantar comigo no outro dia. Você vai criando umas seguranças que você não tem, você vai metendo a cara. Isso foi acontecendo comigo. Isso eu acho que tem a somatória de personalidade e características da profissão.

P/1 – Pegando sua história de vida, de onde você acha que nasce essa segurança?

R – Eu acho que...

P/1 – Em que momento, teve um fato?

R – Eu acho que treinei pra ser uma pessoa que cresce nas dificuldades. Talvez até no primeiro momento, quando eu fiquei meio ilhado, sem fazer nada, aprendendo a escrever, eu sempre cresci em situações de dificuldade. A vida tem sido, inclusive, muito generosa comigo, então... situações de prazer têm sido sempre muito maiores, mas em todas situações de dificuldade eu cresci muito. É curioso isso.

P/1 – Depois desse segundo prêmio que você recebeu?

R – Depois disso foi caindo no cotidiano, normal. Eu tive a sorte, que a minha geração teve, de começar exatamente no período em que os prêmios ganhavam relevância, tanto no Brasil quanto no exterior.

P/1 – Qual era o status da propaganda naquele momento? Diferente do de hoje?

R – Naquele momento... Eu comecei num momento adorável porque a geração anterior já tinha profissionalizado a propaganda. Eles deixaram pronto pra aparecer um menino como eu. Se não fosse a geração anterior, a geração dos DPZ, do Alex Periscinoto, eu não teria acontecido. Agora, com a vontade que eu tinha, potencial e eles, sai de baixo. Quando eu comecei, foi quando começam a existir no Brasil e no mundo os tais prêmios. Então eu, coincidentemente, com algum mérito, fui o primeiro ganhador de todos os prêmios. O primeiro Cannes, fui eu. Primeiro Clio, fui eu. Primeiro Profissionais do Ano da Rede Globo. Primeiro Caboré. É curioso. Tanto assim que, até hoje...Faz muitos anos, porque os prêmios, é claro, têm um momento na sua vida que são muito importantes, porque você está começando, mas depois não dá pra você ficar pensando nisso, ao contrário. Até hoje é curioso que toda e qualquer matéria sobre qualquer prêmio me coloca como o primeiro e maior ganhador, incluindo alguns que eu nem concorri, porque ficou dessa época. É gozado, né?

P/1 – E quando você saiu da DPZ, como foi essa decisão de sair da DPZ?

R – Foi porque eu tinha que fazer um outro modelo e não era o caso de fazer lá. Eu era muito feliz na DPZ. É muito curioso, quando você tem uma circunstância que nem a minha, muito bem pago, muito paparicado, muito não sei o quê, fazer isso é muito corajoso. É como se você atravessasse de uma montanha para outra, no meio tem um penhasco, só que a distância é de 15 centímetros. Basta você esticar a perna e acabou. Mas, você olha o penhasco. No início, teve uns 15 minutos de pânico, mas depois, tudo bem.

P/1 – Quinze centímetros de penhasco.

R – É, 15 minutos de fama. Mas foi tudo bem, as coisas foram acontecendo naturalmente. Sempre tive...

P/1 – Era um modelo novo? Qual modelo você propunha?

R – É. O modelo da W era um modelo totalmente filho da DPZ, só que com níveis de liberdade, de criatividade ainda maiores, impossíveis de existir se não tivesse sido a DPZ. Uma vez, eu dei uma entrevista em um aniversário da DPZ. Perguntaram, e eu já dono da W Brasil, a W Brasil no auge, música do Jorge já, perguntaram o que eu achava da DPZ. Eu falei: “A DPZ é a mãe de tudo interessante que aconteceu na propaganda no Brasil, palavra minha, que sou um cara da W Brasil e olha que a W Brasil é filha da mãe”. Então, era isso.

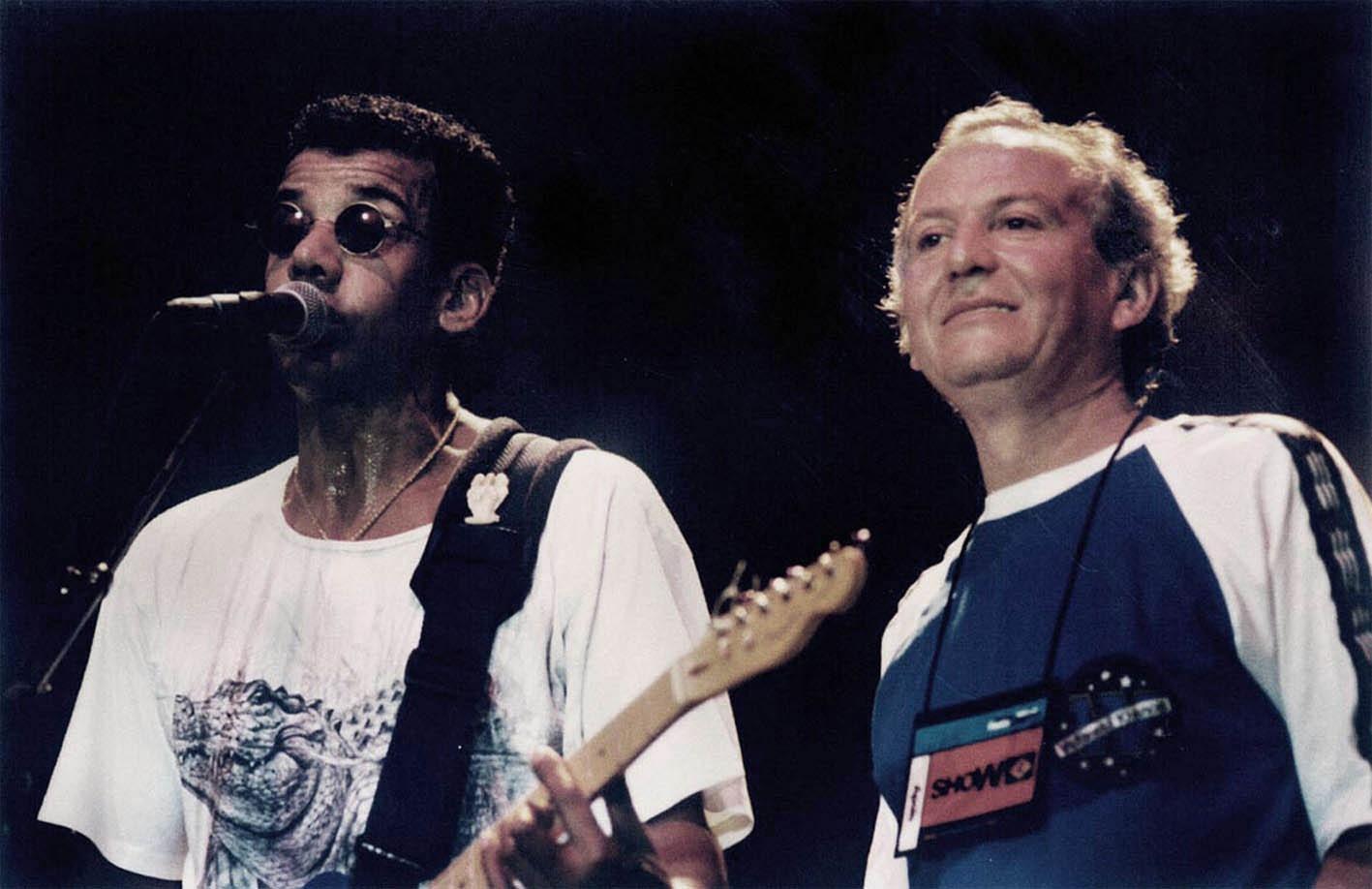

P/1 – Como você ficou amigo do Jorge Ben, como vocês se conheceram?

R – Ah, na época da pré-história da minha história.

P/1 – Ah, lá de trás.

R – Nossa, da época do Jorge no Sumaré, Tropicalismo. Jorge era muito meu amigo e aí numa das... Tem um negócio que existe hoje, habitual, essa coisa dos shows de empresas, os tais shows corporativos. A primeira no Brasil que fez um show de final do ano foi a W Brasil, por causa dos meus amigos da música popular. Em um desses shows, nos anos 90, início do Governo Collor, o Jorge, que já era meu amigo há muito tempo, fez um show. A característica dos shows da W sempre foi a presença só nossa. Ele fez um show em que improvisou entre uma canção e outra um refrão pra galera: “Alô, Alô, W Brasil.” Quando acabou o show, foi um show gigante daqueles do Jorge, a gente sentou pra jantar e ficamos conversando que o Brasil estava tão doido que se o Brasil fosse um prédio, o síndico seria o Tim Maia. O Tim sempre foi grande amigo do Jorge, e foi meu amigo também. E o Tim, pasme, quis ser síndico do prédio que ele morava e o Jorge sabia disso. Tudo o que a gente conversou naquela noite ficou na cabeça do Jorge. Passaram-se uns tempos, um dia eu estava no Santos Dumont voltando pra São Paulo de uma reunião, encontrei o Pena Schmidt, um belíssimo produtor de música popular, não sei se você conhece. O Pena falou: “Washington, você precisava ouvir o Jorge ontem no People” – que era um bar no Rio de Janeiro que tinha música ao vivo. “Ele cantou uma canção chamada W Brasil que é uma loucura.” Eu falei: “Tem o refrão Alô, Alô W Brasil?” Ele falou: “Tem.” Eu falei: “É, começou lá.” Começaram aqueles todos, eu sou muito amigo. O Jorge, quando eu ganhei o Lifetime Achievement, do Clio, dez anos atrás, foi pra Nova Iorque com a família inteira. Eu sou muito amigo da turma da música popular, eles são os meus radares sociais. Acho que a música popular é o grande lugar pra você entender a vida. Isso eu percebi muito cedo, e me fez muito bem, porque é um problema que o publicitário tem no mundo inteiro. O publicitário anda muito com publicitário, conversa com publicitário, namora com publicitário, casa com publicitário e aí faz a publicidade que já foi feita. Eu, sempre, apesar de ser o mais publicitário dos publicitários, sempre andei com gente de outra praia. Eu falo pra minha turma aqui: “Gente, vocês precisam estar com gente de todo e qualquer tipo pra se realimentar”. Eu digo: “Vamos imaginar o seguinte, não é coisa de gente normal falar sempre do mesmo assunto.” Vamos imaginar dois casais de ortopedistas que vão jantar numa sexta-feira, você acha que eles vão falar: “Você precisava ver que tíbia!” Claro que não. Publicitário faz muito isso. Jornalista faz um pouco isso também, é meio raça de cachorro desse tipo.

P/1 – Quando você criou a W, você tinha sossegado ou você tinha ambição de continuar algum tipo de expansão?

R – Não. Nós fizemos escritórios fora, uma série de coisas. Não dá pra parar nunca. Minha atividade não é uma atividade que você possa se vangloriar do que você já fez, o trabalho envelhece muito rapidamente. A atividade importante é a que você vai fazer amanhã cedo.

P/1 – E administrativamente, você teve alguém perto?

R – Sim, eu sempre tive sócios muito competentes, na W Brasil particularmente, o Xavier foi um brilhante administrador. Aconteceu um negócio que foi curioso. Em 2004 eu tive um casal de gêmeos, Antônia e Theo. Eu tenho um filho adulto, Homero, que é diretor de cinema. Fez esse filme que ganhou um monte de prêmios com o Cauã, Reza a Lenda, bacana. Quando a Antônia e o Theo nasceram, eu comecei novamente a ficar incomodado, porque precisava fazer alguma coisa nova. Até falava pra Patrícia, minha mulher: “Preciso fazer uma coisa nova, porque eu não vou ficar contando histórias do passado pra essas crianças”. Sou muito pouco passadista, você não tem ideia do sacrifício intelectual que é falar pra você aqui. Faço porque sei que é legal, porque é bacana, por que documenta, mas por mim eu estaria falando do que eu vou fazer amanhã cedo. Aí eu imaginava a ideia de fazer algo novo, de novo. Quando chegou em 2009, eu percebi que estaria no começo de um momento para imortalizar o meu W. Por outro lado, quando eu fiz a W Brasil, no final dos anos 80, o nome W Brasil, particularmente, era muito calcado numa coisa ideológica minha. Eu achava que a bandeira, o nome, um monte de coisas do Brasil, por causa da ditadura política, tinham sido desprestigiados, estavam mal amados e que estava na hora de alguém reacender isso. A W Brasil, com a efervescência criativa, com o fato de eu não trabalhar para o governo seria uma parte disso. E foi, a ponto de reativar tudo isso, a ponto de eu fazer biquínis W Brasil pras minhas amigas e elas usarem com orgulho. Isso foi indo muito bem e aí, em 2009, eu falei: “Bom, agora, tudo bem, a marca Brasil está aí. Precisamos manter o W.” Eu percebi que a publicidade precisava de novos tempos, de alguns investimentos em pesquisa, numa série de coisas que era praticamente impossível uma agência 100% local fazer. Eu, por outro lado, nunca quis vender a W.

P/1 – Teve milhares de ofertas.

R – Dia e noite, desde a fundação. Eu imaginei, falei: “Puxa vida, e se eu fizesse uma não venda, fizesse um casamento da W? Mas tem que fazer com a mais tradicional e seria impossível trocar o nome.” Foi aí que surgiu a ideia de fazer a WMcCANN. A WMcCANN foi feita em 2010 e tem dado muito certo.

P/1 – Você foi pai com quantos anos? O primeiro filho?

R – O primeiro foi do meu casamento com a Luísa, muito garoto. Eu e o Homero, a gente brinca que com o passar do tempo a gente ficou com praticamente a mesma idade. A gente gosta das mesmas meninas, mas elas preferem o Homero. Eu brinco sobre isso com a Kiki, que é a mulher dele. Depois, eu tive o privilégio de ter o Theo e a Antônia. Aliás, o Theo e a Antônia nasceram no dia oito de julho de 2004. Curiosamente, dia oito de julho de 86 foi o dia que eu fiz a minha primeira agência, a WGGK. Eu lembro bem disso até porque eu estava... Eles, como bons gêmeos, nasceram prematuros, um mês e pouco, não foi nenhum problema, mas eu não esperava que eles fossem nascer. Naquele dia, estava em uma cidade que eu habitualmente não vou, porque eu não trabalho pra contas de governo, que é Brasília. Mas eu tinha uma palestra, eu era padrinho, junto com o Ney Matogrosso, da inauguração da loja da Fnac. A Fnac tem uma tradição de ter padrinhos. Eu fui padrinho da loja, recebi um telefonema do Matsuda, médico, falando assim: “Volta já que vão nascer seus filhos”. Foi nesse dia.

P/1 – Voltando um pouco pra história da sua infância, você teve formação religiosa?

R – Eu tive. Eu sou batizado. Eu sou o típico católico apostólico corintiano, porque eu tenho uma enorme curiosidade sobre todas as religiões e não pratico oficialmente nenhuma, apesar de, estruturalmente, ser um católico. Mas tenho amigos em todas as praias. Sou amigo de mãe Carmem, no Gantois, eu fui amigo de mãe Menininha, da Cleusa. Então, conheço. O Sobel frequentava a W. Adoro aquela monja.

P/1 – Monja Coen.

R – É. Sob o ponto de vista religioso, eu gosto das religiões meio sob o ponto de vista do disco das 14 Mais. Pega as qualidades de cada uma, bota tudo junto, mas não fica fanático por nenhuma. Minha mãe é católica pra caramba.

P/1 – Sua mãe?

R – Muito.

P/1 – Naquela época já era?

R – Já, muito. Meu pai, não. Meu pai sempre foi disciplinado nas religiões.

P/1 – Olhando a sua trajetória hoje...

R – Mas tem uma coisa gozada. Por exemplo, mulheres adoram batizados, ou a maior parte das mulheres, né? Patrícia queria batizar Antônia e Theo, ela tem uma formação católica, eu tenho. Eu estava me sentindo tão falso, até que eu achei a ideia do batizado...Desde a escolha dos padrinhos até o batizado. Quando eu pensei que meu querido amigo Dom Paulo Evaristo Arns poderia batizar meus filhos eu comecei a adorar o batizado (risos). E Dom Paulo batizou as crianças. O Juca Kfouri é padrinho do Theo, que é corintiano. Então, nada mais lógico do que o Juca. A Guida Souto Corrêa, mulher do Thomaz, é a madrinha, porque nada melhor do que uma linda mulher como a Guida pra ser sua madrinha. A Glória Kalil é a madrinha da Antônia, porque nada melhor do que uma madrinha tão chique, tão elegante e tão bacana. E o André Midani é o padrinho da Antônia, porque já que é pra ter um padrinho cafajeste que nem o pai, que seja esse que é um gênio (risos). Esse era o critério com Dom Paulo.

P/1 – Você contou que virou corintiano por causa do seu tio.

R – Não, eu virei corintiano, possivelmente, em algum dia do final de 1950, e aí, em setembro de 51, eu nasci. Mas o meu “corintianismo” exacerbado foi acelerado pelo meu tio Armando.

P/1 – Quando você foi trabalhar com o Corinthians?

R – Ah, eu fui convidado pelo Adilson Monteiro Alves pra ser vice-presidente de marketing naquilo que veio a ser a Democracia Corinthiana, que foi o rótulo que eu pus pra dar a importância. Era um momento interessantíssimo, porque aquilo era futebol, mas não era só futebol, tinha muito a ver com a volta das Diretas. Quem fez aquilo foi o talento do Sócrates, do Casagrande, do Vladimir, dos jogadores. A gente apenas deu um formato. Tem um livro bonito que saiu sobre o Sócrates, eu até estou no livro, fiquei muito feliz. Tem um amigo meu, o Trajano, que talvez você conheça, que morou junto com o Sócrates na Itália! Em Firenze. O Sócrates era uma figura muito curiosa, tinha uns momentos que ele era muito chato porque era de uma esquerda muito antiga. Eu falava: “Magrão, você é um reacionário, então”. Mas, era o jeito dele. Inteligente feito louco.

P/1 – Tem algum fato que a gente...Tem milhares na sua vida, então, não quero passar pelas coisas que já estão muito registradas...Sobretudo sua trajetória familiar, alguma lembrança, algum cheiro, alguma sensação que te vem à memória?

R – Acho que ciclicamente tem...

P/1 – As comidas da sua avó...

R – É. As comidas da minha avó materna são muito lembráveis e os péssimos sucos da minha avó paterna também. A minha avó Judite era uma cultora da vitamina, do que é saudável, então, quando eu era garoto, na praia, louco pra encantar as meninas que estavam jogando vôlei, chegava a minha avó com um suco bem saudável. São coisas que você, é claro, não esquece. Eu tenho muitos momentos da minha vida, de coisas que aconteceram antes e que são muito marcantes. Eu lembro que eu escrevi isso...A gente tem o maître há mais tempo em atividade na cidade de São Paulo, o Ático, que está no Parigi e que foi anos e anos do Ca'd'Oro. E o segundo é o Brás, do Jardim de Napoli. Eles são da mesma geração. São homens de 90 anos, notáveis. Eu lembro claramente que eu ia raramente, nos aniversários do meu avô ou com a minha tia, ao Ca’d’Oro, onde trabalhava o Ático. Ele me conheceu criança. Quando eu comecei a trabalhar, minha vida mudou assim, em três meses, do dia pra noite. Porque eu comecei a deixar de ter o dinheiro do estagiário pra ter o dinheiro do rapaz que trabalhava. Como eu era muito curioso e já meio obsessivo com essas coisas da qualidade, pra impressionar as moças que eu convidava pra jantar, queria levar nos lugares bacanas, totalmente desproporcionais às nossas idades, inclusive. Mas, eu estava podendo ir, vamos, né? Eu lembro que levei uma menina pra jantar no Ca’d’Oro, o que era muito desproporcional, e o Ático, que me conhecia desde criança, olhou pra mim e falou: “Olá, Senhor Washington, como vai?” Eu fiquei muito incomodado, ele me tratar de senhor, me conhecia de criança! A segunda vez que ele veio à mesa, me chamou de senhor novamente. Por algum motivo como desculpa, eu fui ao banheiro. Eu escrevi isso anos atrás. Passei por ele eu falei: “Ático, que coisa estranha é essa de você me chamar de senhor?” Era a primeira vez que eu estava indo lá sozinho. Ele olhou pra mim e falou: “Qualquer homem que paga as próprias contas, eu chamo de senhor, é da minha profissão.” Uma aula de vida, né? Eu te diria o seguinte, não sei se a gente... É claro que a gente não falou de um monte de coisa, que esqueceu, mas eu acho que tem uma coisa que eu recomendaria pra qualquer um, garoto, que estivesse assistindo isso agora. Acho que uma coisa que fez um bem danado pra minha vida, que eu fui racionalizar depois, foi o fato de que eu, intuitivamente primeiro, e organizadamente depois, ter quando muito novo sempre convivido com gente mais velha e depois de mais velho, sempre convivido com gente mais nova. Acho que é isso que faz a minha vida. Assim, como profissional, foi o fato de eu, sempre que fui empregado, me comportei como se fosse o dono, todas as responsabilidades, tudo. Quando eu passei a ser o dono, passei a me comportar como se fosse empregado, o que chega primeiro, é mais cordial. São pequenos truques que vão fazendo as coisas.

P/1 – Olhando a sua trajetória, as coisas que a gente falou e as coisas que a gente não falou, se você pudesse, você mudaria alguma coisa na sua vida?

R – Não vou mentir, não mudaria não. Sinceramente, não. A vida tem sido tão generosa comigo que eu seria injusto com a minha vida, dizer que mudaria alguma coisa. E também, olha, eu sempre me dei bem pra caramba. Todas as vezes que me estrepei, me estrepei em proporções totais. Mas deu certo, então, tá bom!

P/1 – Quais são seus sonhos hoje?

R – Ah, meus sonhos... Se eu continuar fazendo as coisas bem como eu sempre fiz já está bom demais. O difícil é amanhã cedo. Na verdade, nos patamares que eu tentei fazer e que faço, pra me manter já é muito complicado, principalmente numa atividade aonde você é tão bom quanto as últimas coisas que você fez. Então, eu tenho que fazer coisas boas amanhã cedo. Vamos lá! É isso aí.

P/1 – Você já deu várias entrevistas, mas o que você achou da experiência de deixar a sua história registrada no Museu da Pessoa?

R – É interessante. Eu tenho um certo pânico com isso, no seguinte sentido...É mais do que lógico que um cara que está nisso desde criança... Eu falei isso quando eu entrei pro Lifetime Achievement do Clio Hall of Fame: “Nossa, essas coisas têm uma cara de epitáfio em vida que é uma loucura, né?”. O único anúncio que eu escrevi na primeira pessoa, na minha vida, sobre a minha atividade, foi um anúncio sobre o Hall of Fame dizendo: “Dia tal, em Nova York, acontece mais uma tentativa mal sucedida de me aposentarem.” Então, é claro que o Museu da Pessoa dá uma excessiva oficialização, dá um pânico, mas por outro lado, é muito honroso. É claro que você trabalha a vida inteira pra acontecerem essas coisas, é bacana.

P/1 – O que você acha de ter um Museu da Pessoa, que é virtual, e que dá uma ideia do Brasil?

R – Eu acho a ideia muito boa. Acho muito boa. Aliás, o meu querido amigo Nirlando Beirão tinha uma ideia quando ele era editor da Playboy, uma pena que não foi materializada, que se chamava O Museu do Futuro. Ele queria, inclusive, a minha primeira máquina de escrever, eu ia dar pra ele. Eu acho que o Museu da Pessoa é meio primo disso, é legal.

P/1 – Obrigada!

R – Nada.

Recolher