Projeto: Indígenas Pela Terra e Pela Vida

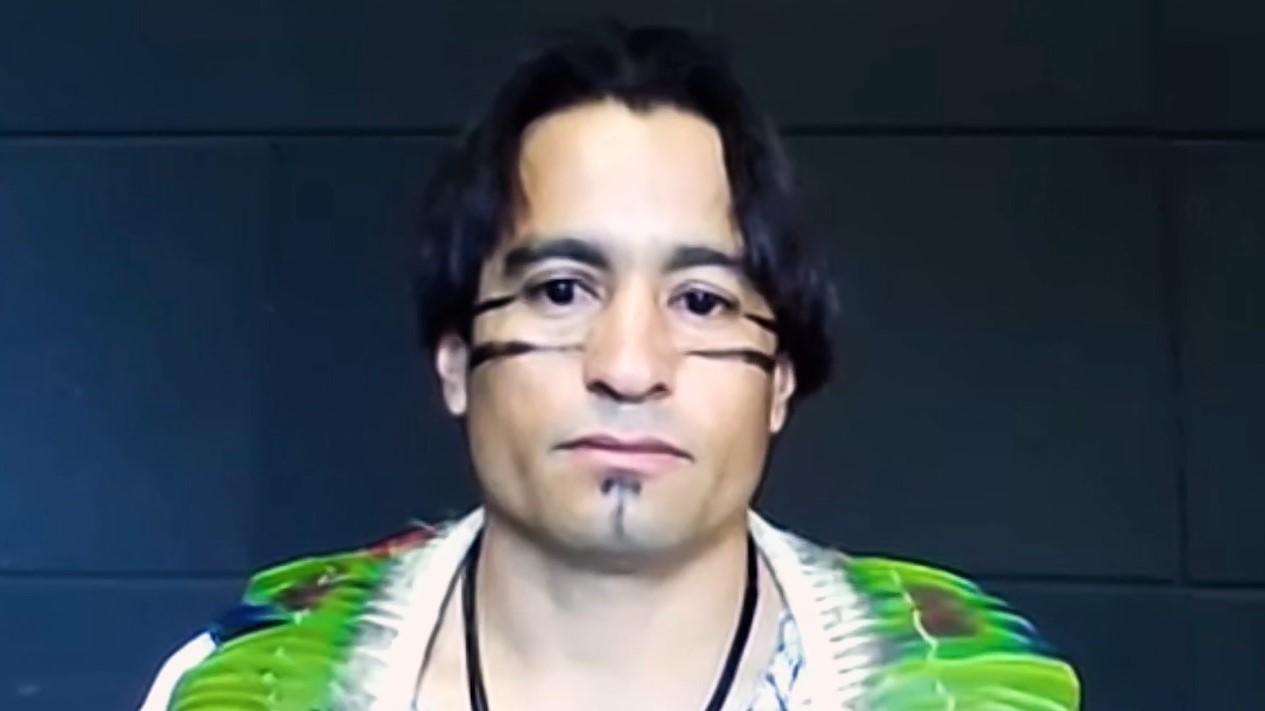

Entrevista de Vanginei Leite Silva (Nei Leite Xakriabá)

Entrevistado por Erick P. de A., Erick Xakriabá e Felipe Alencar

Entrevista concedida via Zoom (Território Indígena Xakriabá, São João das Missões (MG), Território de Oiapoque (AP)), 24/02/2023

Entrevista n.º: ARMIND_HV043

Realizada por Museu da Pessoa

P/1 – Bom dia a todos, bom dia Nei, eu queria você iniciasse falando para gente seu nome, seu nome completo, quando você é conhecido por aí?

R – Meu nome é Vanginei Leite Silva, eu sou conhecido aqui no território por Nei Leite Xakriabá, eu não recebi um nome na língua do meu povo, porque eu nasci na década de 1980, bem no início, em 1980. E, naquela época, o nosso território ainda não estava demarcado, e a gente estava passando por um processo de proibição da língua. Os fazendeiros que estavam aqui ocupando nosso território, eles não aceitavam que a gente falasse na nossa língua materna, então não recebi esse nome indígena, por conta dessas violências.

P/1 – Então você continua com a gente falando qual é o seu povo? Onde você nasceu?

R – Então, eu pertenço ao povo indígena Xakriabá, do norte do estado de Minas Gerais, nasci na aldeia Aierupe, sou filho da dona Alzira Pereira Leite, minha mãe nasceu na aldeia Pinaibas e casou com meu pai Evangelista, que nasceu na aldeia Barreiro E aqui, a gente tem esse hábito das mulheres irem morar na aldeia do esposo, então eu nasci na aldeia Barreiro que é a aldeia aonde meu pai também nasceu.

P/1 – Eles te contaram como foi o dia do seu nascimento?

R – Eu sei assim, poucas coisas sobre o nascimento, naquela época a gente não ia para o hospital, tinha uma parteira, e quando a família percebia que ia nascer criança o esposo saía às pressas para chamar essa parteira. Aí eles falam isso, que o pai teve que ir procurar essa parteira e era uma senhora já de idade que também fez o parto do meu pai, quando meu...

Continuar leituraProjeto: Indígenas Pela Terra e Pela Vida

Entrevista de Vanginei Leite Silva (Nei Leite Xakriabá)

Entrevistado por Erick P. de A., Erick Xakriabá e Felipe Alencar

Entrevista concedida via Zoom (Território Indígena Xakriabá, São João das Missões (MG), Território de Oiapoque (AP)), 24/02/2023

Entrevista n.º: ARMIND_HV043

Realizada por Museu da Pessoa

P/1 – Bom dia a todos, bom dia Nei, eu queria você iniciasse falando para gente seu nome, seu nome completo, quando você é conhecido por aí?

R – Meu nome é Vanginei Leite Silva, eu sou conhecido aqui no território por Nei Leite Xakriabá, eu não recebi um nome na língua do meu povo, porque eu nasci na década de 1980, bem no início, em 1980. E, naquela época, o nosso território ainda não estava demarcado, e a gente estava passando por um processo de proibição da língua. Os fazendeiros que estavam aqui ocupando nosso território, eles não aceitavam que a gente falasse na nossa língua materna, então não recebi esse nome indígena, por conta dessas violências.

P/1 – Então você continua com a gente falando qual é o seu povo? Onde você nasceu?

R – Então, eu pertenço ao povo indígena Xakriabá, do norte do estado de Minas Gerais, nasci na aldeia Aierupe, sou filho da dona Alzira Pereira Leite, minha mãe nasceu na aldeia Pinaibas e casou com meu pai Evangelista, que nasceu na aldeia Barreiro E aqui, a gente tem esse hábito das mulheres irem morar na aldeia do esposo, então eu nasci na aldeia Barreiro que é a aldeia aonde meu pai também nasceu.

P/1 – Eles te contaram como foi o dia do seu nascimento?

R – Eu sei assim, poucas coisas sobre o nascimento, naquela época a gente não ia para o hospital, tinha uma parteira, e quando a família percebia que ia nascer criança o esposo saía às pressas para chamar essa parteira. Aí eles falam isso, que o pai teve que ir procurar essa parteira e era uma senhora já de idade que também fez o parto do meu pai, quando meu pai nasceu, então ela, além de fazer o parto quando meu pai nasceu, fez também quando eu nasci. E ela é uma mulher considerada nossa mãe, a mãe parto. Então, tinha vezes que isso acontecia em noites chovendo, e tinha que sair com toda essa dificuldade e atravessar uma mata enorme para poder ir até a casa dessa parteira para ela vir fazer esse atendimento, eu lembro um pouco disso. E, naquela época, não havia energia elétrica também na aldeia, e as pessoas um candeeiro, candeia, que era acesa com azeite, um óleo feito de plantas aqui, e receber essa iluminação à noite para fazer esse parto dessa forma. Então eu lembro um pouco dessa história.

P/1 – É, você sabe falar como é que seus pais se conheceram? Eles já contaram sobre isso?

R – Então, minha mãe falou uma vez que ela acabou encontrando com meu pai em um evento aqui dentro do território, e os pais deles já se conheciam, e eles começaram a namorar, e o meu avô materno gostou de saber que a filha estava namorando com meu pai, porque meu pai era um moço assim, envolvido muito nos trabalhos aqui dentro da comunidade. E acabou que eles se casaram, eles namoraram por poucos meses, a minha mãe tinha 18 anos, quando ela se casou, e meu pai, 22 anos.

P/1 – Você tem irmãos? Quantos são e como é a relação de vocês, assim?

R – Eu tenho quatro irmãos, eu tenho três irmãos, que são irmãos de sangue, a gente fala desse jeito, que nasceram do próprio pai e da mãe, mas a minha mãe adotou um outro irmão mais tarde, que era de uma família que estava passando por dificuldades. E tem esse outro irmão que é adotivo, mas a gente considera como se fosse irmão mesmo, de sangue.

P/1 – Bom, aproveitando que você tinha esse convívio com seus irmãos, essa relação. Nessa época que vocês tinham esse convívio, vocês ouviam muitas histórias? Como que era isso? Alguma história marcou vocês?

R – Então, quando a gente era criança, tinha muito hábito de a gente ir para casa dos tios e pros avós e, no início da noite, a gente ficava ali no quintal, fazia uma fogueira, ouvia várias histórias. As pessoas mais velhas contavam histórias, a gente brincava, dividia bastante. Era uma época, um pouco antes da chegada da energia, então havia muito esse hábito de, no final da noite, a gente ir… Com a chegada da energia elétrica isso diminuiu, mas ainda acontece, as rodas de histórias, essas fogueiras onde acontecia muito essa troca de saberes também.

P/1 – Tem alguma dessas histórias que te marcou mais, que você lembra até hoje? Se você pudesse contar brevemente para a gente.

R – A minha família,, são poucos que… Família de caçadores, inclusive eu também fui caçador, então a gente ouvia muitas histórias de caçada, mas eu lembro muito da história da Iaiá Cabocla. Que é uma história de uma onça encantada que faz parte aqui da nossa mitologia, que é uma história que eu vou contar aqui um pouco resumida. Eram duas irmãs, e elas saíram para passear, para a mata, uma delas sentiu fome, e uma das irmãs, sabia da ciência da nossa cultura, sabia dos encantos, e combinou com sua irmã, que iria fazer uma caçada, que ia buscar comida, mas preparou um cachimbo com as ervas alucinógenas, da nossa região e, quando ela voltasse dessa caçada, a irmã teria que colocar esse cachimbo na boca, para ela se transformar e voltar a ser pessoa. E fizeram esse combinado, assim que ela entrou para floresta, se transformou em uma onça, e fez uma caçada, e quando ela volta com a boca cheia de sangue e com a carne da caçada, trazendo, sua irmã se assustou bastante e fugiu com esse cachimbo, não colocando na boca. Como havia um limite de tempo para ela com esse cachimbo, acabou que a sua irmã permaneceu como onça encantada até os dias de hoje. Então, a onça cabocla depois, a gente chama ela também de Iaiá Cabocla, e ela é a nossa protetora, os Pajés ainda comunicam com ela, há pessoas que mantêm o hábito de levar algumas coisas na floresta para deixar para ela de presente, e ela foi muito importante também na época da luta pela demarcação do território, porque ela também era aliada nossa para fazer a expulsão desse fazendeiros, desses invasores. Então ela contribui muito, às vezes, as pessoas tomavam surras, amanheciam com o corpo todo dolorido, e os Pajés falavam que era ação da onça Iaiá Cabocla. Então tem essa história que, desde criança, a gente ouvia muito e os relatos de pessoas contando como foram os encontros que tiveram com ela, tanto na floresta, ou até mesmo nos rituais.

P/1 – Vou voltar um pouquinho mais nessa questão da sua família de novo, quais são as funções da sua família na aldeia no território? Eu falo na questão cultural, institucional

R – Então, a minha mãe, ela, hoje ele atua na escola indígena diferenciada, como professora de cultura. Ela é ceramista, ela aprendeu a fazer cerâmica observando uma tia, quando ela tinha ainda 10 anos de idade, era criança. A gente fala que aqui tem muito esse hábito, da gente aprender observando os mais velhos, ou seja, os mais velhos eles nos ensinam sem ensinar. São esses jeitos de aprender e ensinar que é esse também de ensinar sem ensinar. E a minha mãe até costuma dizer que aprendeu sozinha, quando a gente pergunta com quem ela aprendeu, e ela só observou essa tia fazendo cerâmica, mas ela é uma pessoa que aprendeu também sobre as plantas medicinais e ela está envolvida na comunidade com série de trabalhos. Inclusive com os grupos de mulheres, para transmitir esses saberes, tanto a parte da cerâmica, quanto das plantas medicinais.

P/1 – Você tinha falado das funções da sua família. Então, baseado nisso, queria que você falasse para gente um pouco sobre esse conhecimento que foi passado para você, de geração para geração.

R – Então, eu falei que a minha mãe é ceramista. E acabei aprendendo com ela, eu também sou ceramista, observei ela fazendo as peça, os trabalhos dela durante um bom tempo, mas só fui me interessar mesmo pela cerâmica quando eu iniciei o meu trabalho na escola como professor de artes, e na escola me falaram a importância que era o trabalho do professor, que era de fortalecer essas práticas tradicionais. Procurei a minha mãe e ela foi transmitindo para mim esses conhecimentos da nossa cerâmica, e ela me falava até que na época da avó dela os objetos que eram utilizados em nossas cozinhas eram todos os objetos feitos na cerâmica, porém quando ela já estava adolescente esses objetivos foram parando de circular, dessa violência toda que aconteceu em nosso território. E isso acabou acontecendo também de os fazedores irem deixando de fazer, quando eu procurei a minha mãe ela era uma das únicas que estavam fazendo a cerâmica, mas não fazia mais a queima, e a partir daí, dessa pesquisa que eu aprendi com ela, eu fiz outras pesquisas com outros mais velhos, conversei com outros mais velhos, a gente tem conseguido trazer de volta a cerâmica e eu tenho compartilhado esses saberes com os alunos na nossa escola.

P/2 – E atualmente na aldeia assim, que vive você e a sua mãe, quantas pessoas tem esse conhecimento de fazer a cerâmica?

R – Hoje já existe um grupo de umas 6 ou 8 pessoas, que a minha mãe, ela, com o grupo de mulheres, que compra nas oficinas, e ela tem transmitido também esses saberes. A minha mãe só tinha aprendido a fazer as peças, porém ela não tinha aprendido a fazer a queima, depois dessa pesquisa que eu fiz e conversa com os mais velhos, a gente conseguiu trazer de volta a queima, tanto a queima em forno, como a queima tradicional a céu aberto. E aí a minha esposa hoje faz cerâmica, além da minha mãe tem mais 3 tias, e tem outras duas pessoas que aprenderam com a gente nessas oficinas e estão dando continuidade, hoje a gente já tem uma quantidade de peças circulando dentro das casas aqui na nossa aldeia

P/3 – Vocês tem, além de circular essas peças na própria aldeia, elas saem pra fora também? Vão para outros espaços de alguma forma?

R – Isso! Bom, a gente é, depois dessa retomada da cerâmica aqui Xakriabá que estava, tinha enfraquecido e estava prestes a ser extinta, a gente conseguiu, _______. Outras pessoas nessa retomada, e aumentar a circulação dessas peças dentro das próprias casas, mas também participar de férias em outras cidades e também participar de exposições, por exemplo em 2022, as minhas peças e da minha mãe estiveram no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, no MAM. Durante uma exposição que teve como curador o Jardel Makuxi, e teve trabalhos de mais de 30 indígenas. Então, além disso, a gente teve outras exposições, em Belo Horizonte, no espaço do conhecimento da UFMG, na exposição “Mundos Indígenas”. E tem sido muito interessante, porque os nossos objetos contam muito da nossa história, esses histórias de violência, essas realidade mesmo é, a nossa luta acaba chegando até outras pessoas e aqueles equívocos que as pessoas têm com relação aos povos indígenas, muitas vezes, esse conhecimento tem contribuído, para eles trocarem esses equívocos por alianças, e muitos deles têm se tornado parceiros da gente. Então, a nossa arte, além de ter tido esse papel importante de fortalecer a prática dentro da própria aldeia, da circulação e do envolvimento dos jovens, também tem trazido essa contribuição é, de levar informação para o não indígena. Que a gente sabe, que as informações que chegam até eles, muitas vezes são muito distorcidas, muitas delas não falam da nossa realidade, e por meio da nossa arte, muito desses tem nos aproximado, e isso tem servido assim, eu vejo isso como algo muito interessante, muito importante que essas pessoas têm entendido e, muitas vezes, são professores, formadores de pessoas, que eu imagino que vai contribuir muito para essa questão da formação de pessoas, para ter um conhecimento mais aproximado da nossa realidade.

P/1– Bacana, é, você falou muitos relatos que remetem à sua infância, desses momentos marcantes, tem mais algum desses momentos de quando você era criança que você queria falar? Que você lembra? Tem alguma coisa que você gostava muito de fazer quando era criança? Alguma brincadeira?

R – Então, a gente quando era criança, encontrava com os primos, nessas noites que eu já falei, que haviam as fogueiras, tinha os momentos que a gente ficava ali nas fogueiras ouvindo as histórias, mas tinha os momentos que a gente ia brincar com os primos. E aqui tem uma brincadeira que o pessoal chama de mel, que trisca em alguém e tem que fugir daquela pessoa não pode pegar na gente, se ela pegar a gente que fica com o mel, então que era uma brincadeira muito divertida, e a gente ficava correndo pelo quintal, e assim, é uma das coisas que eu lembro, Eu lembro também da minha infância, por ser alguém vindo de família de caçador , desde criança também eu fazia as minhas caçadas, eu lembro que quando eu consegui fazer a minha primeira caçada, que eu peguei um… Que eu fui para uma caçada com meu pai, e conseguir pegar um veado, ele me ajudou até a trazer, porque eu não aguentava trazer, e foi um acontecimento marcante, porque tinha 3 dias que meu avô tinha falecido, e eu fui para essa caçada, e a gente não, na nossa cultura a gente não podia comer carne na primeira semana da morte de um parente. E a gente teve que deixá-la secando no sol, e eu fiquei ansioso para provar da carne, dessa primeira caçada, mas tive que esperar passar esse período, para poder provar. A gente não tinha geladeira, colocava para secar no sol, e só depois disso que eu fui provar, a gente fez a paçoca. E eu lembro muito disso, eu lembro de ver o meu avô chegando com as caçadas, trazendo tatu, veado, as aves, e são lembranças assim, de sair no mato com meu pai e ele me orientar como que a gente tem que agir dentro do mato para não ser visto pela caça. Então, lembro muito dessas coisas

P/1 – Tá, bom, eu queria ouvir um pouco melhor como foi essa caçada desse dia, que foi uma caçada muito marcante, que você me relatou aí. Eu queria que você contasse um pouco melhor assim, mais detalhado para a gente.

R – Essa foi praticamente a minha primeira caçada assim, e já consegui buscar nessa caçada um veado, eu tinha aprendido com meu avô, um pouco antes dele adoecer, ele me ensinou um pouco como que eu teria que fazer essa caçada. E aí eu fui com meu pai pro mato, meu avô já tinha, ele adoeceu, acho que eu imagino uns três meses depois de eu ter aprendido com ele, e aí depois que ele faleceu, houve o velório, houve o enterro, aí no dia seguinte eu fui fazer essa caçada com meu pai. E eu lembro que a gente, ele ficou em uma árvore, e eu fiquei em outra, e o veado ele comia a flor de uma planta, e foi uma caçada que eu fiz com espingarda, não foi com flecha, a gente usou a espingarda. E quando esse animal apareceu, eu consegui acertar e meu pai estava em uma árvore um pouco distante, e ele veio correndo, escutou o tiro, e veio correndo para ver. e aí ele ficou muito feliz, e eu também fiquei muito feliz assim, e tremendo por ser a primeira caçada assim. E se ele não estava comigo, se ele não tivesse comigo, acho que eu não conseguia levar embora o veado, porque era muito pesado assim, pro meu tamanho. Mas, depois disso, fiz mais algumas caçadas, hoje não faço mais, o nosso território diminui muito essa questão dos animais, a própria mata tem diminuído conforme as pessoas aumentam, e precisa de fazer o plantio, precisa de cuidar do roçado, com isso tem encurtado as matas, algumas nascentes, com a falta de chuva também tem diminuído, a gente agora tem esse pensamento de preservar essas espécies, hoje eu não faço mais as caçadas, mas eu tenho muito essa lembranças assim. Inclusive nos meus trabalhos, na minha prática de ceramistas, eu represento muito esses animais, nas moringas, com tampas, e as tampas são sempre de animais do cerrado, faço também a escultura do caçador, voltando da caçada. Então, eu procuro reviver essas memórias, agora no meio desses trabalhos, de objetos aqui da nossa cerâmica

P/1 – Você relatou a questão da sua proximidade com o seu avô… vai falar

P/2 – Qual é a principal fonte de renda, assim? Você falou de cerâmica, mas assim, renda da comunidade, assim…

P/3 – Além da cerâmica, você diz?

P/2 – Isso!

R – Então, aqui na nossa aldeia, o pessoal costuma fazer plantio, plantar feijão, o milho, cria alguns animais, galinha, porco, alguns criam até gado, mas por a terra ser pequena, são poucas cabeças de boi, que o pessoal cria. E é disso que as pessoas tiram sustento, na maioria, desses produtos que produzem, mas é, também desse animais, mas hoje em dia tem a escola indígena, que a gente tem vários professores também atuando nessas escolas, que recebem um salário, e essa prática artística, a produção artesanal, ela está acontecendo mas a gente não sobrevive disso. Assim, ela é mais só um elemento a mais, assim, mas a gente não produz também diariamente a cerâmica, esses objetos, a gente tem uma certa dificuldade com relação a matéria prima, e uma certa preocupação também de, quando a exploração disso. De não entrar em uma escala grande de produção e de futuramente faltar matéria prima para as pessoas, os nossos filhos, depois.

P/1 – Eu ia te perguntar Nei, dessa proximidade que você tinha com o seu avô, então queria perguntar como que era, se você lembra como era a casa que você viveu enquanto era criança. Do que era essa casa? Como era feita? Era próxima do seu avô, não?

R – Então, meu pai morava uns 500 metros da casa do meu avô, e a gente sempre ia na casa dele, brincava muito com ele, era muito brincalhão, tanto assim, que fez muita falta para a gente, quando morreu, e ele gostava muito de brincar com a gente. Era uma casa simples, as casas eram construídas de pau a pique, que a gente chama de enchimento. O pessoal produzia as telhas de cerâmica, e antigamente era de palha, mas depois essa matéria prima ficou mais difícil, passou a produzir a telha feita de barro, a telha artesanal, e a casa era construída de pau a pique, as pessoas mesmo pegavam o barro e enchiam as paredes e construíam. É um tipo de construção que o ambiente fica bem fresco e agradável, hoje a gente fica dentro dessas casas de cimento, e sente a diferença de temperatura. E o meu avô era filho de uma pessoa que era considerado Pajé, o meu bisavô, ele era cheio de encantos, ele se transformava em outras coisas, e ele fazia cura de pessoas. Meu avô aprendeu com ele, mas não tanto quanto meu bisavô sabia, porém, lembro várias vezes de pessoas chegarem na casa dele, quando a gente era criança, pessoas que tinham sido picadas por serpentes, pro cobra, e ele tinha uma correia feita de couro de veado, só que ele benzia essa correia, e as pessoas levavam essa correia para sua casa, amarravam na perna, davam umas voltas na perna que foi picada, e ficavam com ela ali por uma semana e depois devolviam. Era esse o jeito que as pessoas curavam, da picada de cobra. E ele fazia benzimentos para várias coisas, um animal quando pegava bicheira ele fazia os benzimentos, esses bichos morriam, não tinham esses venenos que a gente joga hoje. Eu queria muito ter aprendido com ele essas coisas, mas quando ele morreu eu ainda era criança e eu não, eu lembro que até ele ensinou algumas rezas, mas como a gente era criança assim, não levou muito a sério acabou não aprendendo. Mas, ele, ele escondia da gente se ele percebesse que visse uma pessoa, que tivesse vindo uma pessoa, antes da pessoa vê ele, ele encostava só na beira do caminho, fazia uma reza e desaparecia, as pessoas passavam pertinho dele e não viam. Às vezes, ele se transformava num porco, ele transformava em uma outra coisa e as pessoas não viam, então eu converso com pessoas mais velhas, e as pessoas relatam isso. E aí meu pai também não aprendeu muito essas rezas com ele, mas era uma coisa que eu queria ter aprendido com meu avô, e ele morreu, e isso acabou se perdendo.

P/1 – Mas algum relato que te marcou muito assim, na infância, que você queira falar.

R – Sim, que eu me lembro agora, não vou conseguir assim, lembrar de mais coisas, mas assim, lembro muito da gente trabalhar em família, junto com meu pai a gente ia para a roça, a gente tinha os roçados e a gente fazia a limpa. Você plantava o feijão, milho a mandioca, e limpava isso, para você… Quando eu falo limpar, a gente ia com a enxada tirar os matos para a planta ficar livre e crescer bem, e muitas dessas vezes a gente também trabalha junto com meu avô, ele tinha um plantio do lado da casa, um lugarzinho que ele sempre plantava e a gente trabalhava muito coletivamente. Às vezes, eles iam ajudar meu pai a limpar a roça a cuidar da roça, às vezes, a gente ia ajudar eles também a cuidar da roça dele. E assim, era muito bom, assim, esse trabalho coletivo, essa convivência que a gente tinha naquela época, hoje ainda tem um pouco disso, mas a gente percebe que com o passar dos anos muitas dessas coisas vai diminuindo.

P/1 – Dando sequência, falar um pouco sobre a escola, como é que foi a sua vida escolar? Queria saber aonde você estudou, se você tem alguma lembrança assim da escola?

R – Eu iniciei, assim, indo para escola junto com a minha irmã, a minha irmã tinha sete anos e eu tinha cinco anos, quase fazendo seis anos, porém a escola era longe de casa e eu tinha que ir acompanhando ela, que para ela ir sozinha era um pouco arriscado. E eu lembro que eu ia para escola acompanhando ela, e na minha aldeia só tinha o ensino até a quarta série, e quando a minha irmã foi para a segunda série, e eu iria iniciar a primeira série, a gente teve que ir em horários diferentes. Acabou que eu tive que acompanhar a minha irmã indo para a segunda série, e eu não fiz a primeira série junto com os meus colegas, porque eu acompanhava a minha irmã na segunda série e a professora passava alguns exercícios que eram relacionados a primeira série. E eu sempre fui junto com ela, quando terminou esse período aí que era até a quarta série, eram professores vindos da cidade, e muitos desses professores, eram professores que eram contratados pelo prefeito do município vizinho. Esse prefeito era uma das pessoas também que teve conflitos aqui dentro do território porque ele estava cercando nossas terras. E dentro da sala de aula os conhecimentos ancestrais não eram tratados dentro da sala de aula, muitas vezes a gente era até chamado atenção quando manifestava alguma dessas coisas. E por aí finalizou, eu finalizei a quarta série do ensino fundamental, fiquei alguns anos sem estudar, porque não tinha escola na minha aldeia, não tinha o ensino além da quinta série. Depois de uns dois, três anos eu resolvi continuar os estudos, mas eu tive que ir para a cidade, e fiquei na cidade por um tempo, conclui o [Ensino] Fundamental, conclui o Ensino Médio nesse período da cidade. Foi um período muito difícil, porque quando a gente sai do meio nosso e vai para a cidade a gente enfrenta uma série de barreiras, os próprios colegas me chamavam de bicho do mato. A própria diretora da escola, no primeiro dia que eu cheguei ela já me chamou na sala, antes de qualquer coisa e falou que não queria problema na escola, e que se houvesse alguma coisa que eu seria expulso da escola, não sei se ela fazia isso com todos ou se foi só comigo. Eu era uma pessoa muito tímida, eu fiquei ali por meia hora ouvindo tudo que ela falava caladinho. E depois disso fiquei esse período todo, até concluir o Ensino Médio na mesma escola, voltei para aldeia, e depois que eu voltei para aldeia eu fui escolhido pelas lideranças para atuar como professor indígena na minha comunidade. É um pouco disso assim, bem resumido, quando eu fui escolhido para ser professor indígena já foi numa época que foi criado o programa de implantação de escolas indígenas aqui no nosso estado de Minas Gerais. E nessa época todos esses professores que eram contratados por esse prefeito, ou pelo município, professores que vinham da cidade, eles foram substituídos por professores da própria aldeia, foi aí que começou, a gente teve o início de trazer para dentro das aulas esse conhecimento ancestral, a gente passou a a fortalecer isso também, nesse espaço da escola. Foi onde a gente passou a se envolver em muitas práticas de retomada, porque os professores iam fazer pesquisas com os mais velhos, e traziam esses conhecimentos para dentro da própria escola. A gente não fazia pintura corporal dentro da escola, quando passa a ser uma escola indígena a gente leva a tinta para escola, os alunos se pintam, aprendem a preparar a tinta, a gente aprende a reconhecer as plantas medicinais, a gente vai para o pátio da escola, para as matas próximas com os alunos para eles reconhecerem as plantas. Conhecimento que era ignorado na época da escola não indígena, e o conhecimento para eles era só aquelas que estavam ali nos livros didáticos

P/1 – Tem algum outro trabalho que você faz…

P/3 – Erick, eu queria perguntar uma coisa rápida, tá? Da licença?

P/1 – Sim

P/3 – Você, primeiro falar um pouco de hoje, até que idade os alunos estudam na escola indígena, mais ou menos? É até o fundamental inteiro?

R – Hoje os alunos estudam até o Ensino Médio, então tem o fundamental, e aí tem o Ensino Médio que é o primeiro, segundo e terceiro ano, isso foi sendo conquistado aos poucos. Antes era só até a quarta série, depois a gente conseguiu ter esse ensino, já na época dos professores indígenas até o fundamental completo, e assim depois a gente conseguiu, a partir de muita luta das nossas lideranças, a gente conseguiu também, ter aqui dentro da aldeia o Ensino Médio. Então, hoje os alunos estudam até o Ensino Médio.

P/3 – Eu queria te perguntar assim, como os jovens, principalmente do Ensino Médio, como eles se sentem? Assim, eles gostam desses ensinamentos, como eles se relacionam com esses ensinamentos mais ancestrais?

R – Eu acho que, na minha experiência, pelo que eu percebo, eles gostam muito. Então, hoje a gente vê que essas crianças, os jovens, eles têm alimentado em si, muito esse, essa consciência de pertencimento ao povo. Tá envolvendo nessas práticas, então tem grupos de jovens que se envolvem nas noites culturais, onde faz as apresentações, os rituais, e muitos deles foram alunos da escola, que aprendeu junto com os professores de cultura os cânticos, as músicas, as nossas danças tradicionais. E tem participado até de eventos fora do próprio território, eles têm ido para Brasília, para vários lugares, já representando a gente na luta, e a gente percebe assim que eles têm… Eles gostam muito, principalmente essas aulas de cerâmica, mesmo, eu vejo muitos assim, os alunos numa aula de língua portuguesa ou de matemática eles ficam cansados, reclamando, quando a gente vai para uma aula que tem essa transmissão de práticas tradicionais, eles até assustam quando percebem que finalizou a aula, eles estavam tão envolvidos ali que acaba achando que nem teria chegado no horário. Você tem uma aula de língua portuguesa, por exemplo, toda hora eles estão perguntando se já está terminado a aula, a gente percebe que eles estão cansados daquilo. Então, eu observo assim, que eles gostam muito das aulas onde são transmitidos esses conhecimentos, onde a gente faz a dança, a gente faz os jogos, o cabo de guerra, a corrida do maracá, a derrubada do toco, o arco e flecha. Mas, também assim, na escola indígena não é ensinado só o conhecimento tradicional, a gente tem uma matriz curricular que vem do estado e tem umas aulas que são obrigatórias, que é o ensino de língua portuguesa, ciências, mas dentro dessa matriz tem também essa essas disciplinas aonde a gente transmite esse conhecimento tradicional, por exemplo as aulas de cultura, práticas culturais, uso do território, a própria aula de artes, a gente faz, um pouco essa mistura, um pouco é o conhecimento tradicional, mas também um pouco desse conhecimento de fora da aldeia. Os alunos também precisam circular nesses outros espaços, eles têm que aprender esse conhecimento não indígena.

P/1 – Além dessa questão desse vínculo na escola, dessa sua participação escolar, tem algum outro trabalho além desse que você faz? Na comunidade no território, ou fora dele?

R – Então, aqui no território eu sempre fui envolvido nas associação comunitária, hoje eu sou presidente da associação dos artesãos de Xakriabá, e sou envolvido nos projetos que acontecem na comunidade, os projetos de reflorestamento, de nascente, as reuniões comunitárias. E eu lido com, eu crio, por exemplo, no meu quintal, abelha sem ferrão, eu sou apaixonado pelas abelhas sem ferrão, eu tenho nove espécies de abelha sem ferrão que eu vou buscando na natureza, de uma forma mesmo de preservar, porque muitas dessas espécies têm acabado porque acontece incêndio, o incêndio acaba destruindo toda a colmeia. Às vezes, as pessoas vão coletar o mel e a colmeia fica desabrigada, e quando você busca e começa a criar no seu quintal, ali você vai estar cuidando e sempre vai estar saindo enxame para a natureza. E o que eu mais gosto mesmo de fazer é fazer minhas peças, fazer minha cerâmica, isso é o que eu mais gosto, então eu me sinto muito bem quando eu vou para minha oficina fazer a cerâmica, então quando eu estou preocupado, eu estou incomodado com alguma coisa e vou fazer cerâmica eu me sinto aliviado. E a gente nem percebe o tempo passando, quando a gente está envolvido nessas práticas artísticas, seja na produção de cerâmica, seja envolvido nos rituais junto com a comunidade

P/1 – Muito bem, voltando um pouquinho nessa questão da formação que você falou, que você foi estudar fora, que foi difícil, mas nessa época ainda, depois que você terminou a escola, você já tinha ideia do que você queria seguir o que você queria fazer como profissão, isso foi…?

R – Eu fui estudar na cidade vizinha, e o meu pensamento era continuar o estudo, porque na minha aldeia só tinha até a quarta série, e poucas pessoas estudavam além disso. E aí eu conversei com a minha família que eu queria estudar um pouco mais, concluir o Ensino Médio, e eles foram de acordo, eu fui para a cidade morar em casa de parentes. Eram parentes que tinham muita dificuldade na cidade, às vezes, faltava até comida, mas a gente ia levando do jeito que dava. E quando eu finalizei o meu último ano do Ensino Médio, já tinha comprado passagens para ir para o interior de São Paulo cortar cana, era um serviço que tinha na época, o corte de cana. Porque na minha aldeia, a gente mora no norte de Minas, que é uma região que chove muito pouco e, às vezes, a gente plantava e vinha o sol e morria tudo, e a gente passava muita necessidade também, porque o que a gente produzia não dava saindo. E as pessoas estava indo muito para o corte de cana em São Paulo, e eu ia terminar o Ensino Médio e já ia ir para fazer esse trabalho, mas eu iria viajar na segunda, no sábado chegou na cidade, aonde eu estava mesmo, eu ainda nem tinha voltado para minha casa, para aldeia, de lá mesmo da cidade eu já ia, trabalhar no interior de São Paulo. E chegou um vizinho do meu pai dizendo que tinha ido me buscar, que eu tinha sido escolhido para ser professor indígena, e para mim foi uma alegria porque eu estava preocupado de ter que ir pro interior de São Paulo e ficar muito tempo distante da minha família, porque poderia acontecer alguma coisa com a minha família e eu nem estar por perto. E aí quando cheguei na aldeia, houve uma reunião com as lideranças, aqui não é a gente que escolhe ser professor, a gente é escolhido pelos líderes de acordo com o perfil que a gente tem, e aí eu fui escolhido para ser professor de artes, mas não era algo assim que eu já tinha pensado antes, e como eu fui escolhido eu aceitei e fui aconselhado do papel do professor indígena, a partir daí eu fui tomando gosto, inclusive me tornei ceramista, muito por conta disso. E muitos dos meus colegas foram para o interior de São Paulo, alguns ficaram lá, não voltaram mais, outros que voltaram, voltaram assim, bem desligados da cultura, pessoas que tinham certo envolvimento saiu, quando chegando na cidade tem contato com essa questão da religiões, muitas vezes de dizer que a prática nossa é diabólica, que a gente não pode participar desses rituais, dessas coisas. E muitas dessas pessoas acabaram se afastando das nossas práticas, e já aconteceu de alguns colegas meus chegarem dentro de um caixão, porque nesses grandes centros eles têm sofrido com essa violência também que tem, desse mundo das drogas, dessas coisas todas. Então, às vezes, eu paro para pensar, que talvez se eu tivesse ido para o interior de São Paulo cortar cana, eu poderia ser um desses, e a partir dessa minha escolha para ser um professor indígena, eu estou hoje aqui na minha aldeia, fazendo essa pesquisa, da retomada da cerâmica Xakriabá, envolvido em várias práticas e além disso, contribuído para formação dos jovens aqui na minha aldeia. Então, teve tudo isso a minha trajetória escolar, nessa de estudar na aldeia com professor da cidade, ficar alguns anos parado, porque não tinha o ensino além da quarta série, depois ir para a cidade, e enfrentar os preconceitos que tinha na cidade, com os meus colegas, com os próprios professores, com as próprias pessoas da cidade, e depois esse dilema de voltar para aldeia e não fazer nada, ou ir trabalhar no corte de cana, que é um serviço __________, escravizado, e tentar buscar o sustento para a família, porém surgiu essa oportunidade da escola indígena, que eu considero assim que foi… Que virou a chave na minha vida.

P/3 – Queria fazer um pedido para você, se você consegue lembrar de uma história, que você falou que sofreu muito preconceito, uma situação assim, que você pudesse contar para gente, que mostra como que acontecia essa relação, com os indígenas, esse preconceito. E depois como professor, uma história também, tenha sido marcante para você, com seus alunos, como professor. Então, essas duas histórias se você consegue lembrar, primeiro na cidade com toda dificuldade, depois como professor

R – Então, quando eu fui pra cidade, além dessa questão com da própria direção da escola, que eu comentei, tinha muito essa coisa dos colegas, porque a cidade que eu fui estudar na época da luta pela terra, muitas pessoas, muitos fazendeiros que estavam ocupando nosso território, eles foram para essa cidade, porque a terra foi demarcada, foi homologada, e eles foram indenizados e retirados. E quando a gente chegava, a gente ia nessa cidade, muitos deles falavam que a gente era cachorro da FUNAI, às vezes, você ia passando e falavam assim: “Olha, vai passando ali o bicho do mato, vai passando ali o cachorro da FUNAI, vai passando ali o ladrão de terra". E muitos dos colegas acabavam não me chamando pelo nome, muitos deles falavam assim: “oh, bicho do mato “. Usavam muito isso, e isso era muito ruim para gente, a gente ficava com vergonha, de ser chamado assim em frente aos colegas, e as pessoas aqui da cidade, às vezes, a gente até evitava muito de sair na rua, em lugar que tinha essas pessoas, que sabia que a gente pertencia ao povo Xakriabá, então de certa forma a gente tinha uma vergonha, não essa vergonha de pertencer ao povo, mas você sente vergonha porque você sabia que poderia ser, ali no meio do povo, maltratado por alguém, e às vezes, a gente até tentava disfarçar para não aparecer muito para essas pessoas como indígena, porque ia servir de chacota também para aquele povo. Então tinha muito isso, eu lembro de vários colegas, na própria sala, ou até mesmo de professores, de falar que a gente “ a vocês não são indígenas, vocês são aproveitadores, são ladrões de terra, são preguiçosos, vocês não trabalham, é o governo que te sustenta “. Então, a gente ouvia muito isso, era coisa que quase todos os dias a gente ouvia, era só se identificar para alguém como indígena e ia ouvir isso, então era fala que a gente já, às vezes, a gente já sabia que ia ouvir, antes mesmo da pessoa falar. E aí quando eu volto aqui, que eu passei a trabalhar com os alunos, a gente teve várias experiências bacanas, aqui na escola com os alunos, eu procurei muito não ficar preso ali entre as quatro paredes, de ir para outros espaços, então a gente ia para outros espaços onde tinha algum mais velho fazendo um trabalho, e levava os alunos para observar esses trabalhos, os alunos iam e ficavam ali observando ou participando desse trabalho, e acontecia muita coisa bacana, essas pessoas paravam um pouco o trabalho, começavam a brincar com a gente, começava a contar história, voltava pro trabalho normal. E uma vez eu fui para uma outra aldeia, levei a turma de alunos, onde tinha umas pessoas produzindo telha artesanal, e esses alunos foram e ajudaram a fazer os desenhos na telha, os desenhos feito com a tinta do poá, o poá é uma rocha da onde a gente tira a tinta, e são encontros que tanto os alunos aprendem observando os mais velhos, mas também os mais velhos acabavam aprendendo vendo os alunos, fazendo alguma coisa. Então assim, tem muito isso assim, esses relatos assim de aula, nesse sentido, da gente sair para outro espaço, além do espaço da aldeia. É, eu fui muito com os mais velhos, convidava os mais velhos a vir para escola contar a história, a gente acendia uma fogueira no pátio da escola, e o aluno contava uma história, saia história de todo jeito, às vezes, tinha uma história interessante, às vezes, tinha uma história que era uma piada, todo mundo ria, os mais velhos também contavam a história. E nessas rodas de história, é muito bacana porque, quando é pra iniciar, as pessoas vão, principalmente os jovens, falam que não sabem de nenhuma história, quando o mais velho conta uma história, eles vão lembrando de uma uma série de histórias que eles ouviram as pessoas contando no passado, aqueles que não sabiam histórias, acabavam muitas vezes, lembrando de história que quase que tomava o tempo do convidado que veio para contar história, então é muito bacana, mas para gente era bom ver essa interação dos alunos contando história junto com os mais velhos. E eu faço muito isso nas aulas, convidar as pessoas mais velhas para vir fazer uma prática, para contar história, para vir fazer uma prática artesanal, e de convidar o mais velho para vir com a gente para a floresta, e mostrar ali a planta, o que que tem na planta, quando é que você vai usar como remédio, se é a folha, se é a casca, se é a raiz, se é a semente, como que você deve coletar isso para não matar a planta. Então, esses conhecimentos todos acontecem, e é bom a gente ouvir depois, o aluno chegar e falar assim: “ oh, Nei eu preparei o remédio, aquele remédio que nós aprendemos naquele dia, eu estava sentindo, sei lá, uma dor de cabeça, tomei um remédio e é verdade, o remédio melhora mesmo”. Porque, às vezes, você tá ensinando ali, a gente tá tão habituado a correr pro posto, e tomar o remédio da farmácia, que aquelas crianças acabam muitas vezes desacreditando que aquele remédio é de verdade, que ele funciona mesmo, e a gente fica muito feliz de ver que aquele conhecimento teve um certo impacto na vida daquela criança.

P/2 – É, assim, com os professores não indígenas, tinha muita diferença, teve muita diferença depois que vocês entraram como professor indígenas, tanto no ensino quanto na língua?

R – Isso, teve sim, vou até falar uma expressão que a minha a minha vizinha costuma falar, que quando houve a implantação da escola indígena houve o amansamento da escola, a escola foi amansada, porque essa escola anterior ela tinha professores que muitas vezes eles até zoavam com nosso jeito de falar, a gente não falava mais a língua _______, por conta de todas essas proibições, porém a gente falava um português muito regional, tinha todo nosso dialeto, e, às vezes, os professores zoavam a gente, quando ouvia a gente falando desse jeito, mais ali do interior, da roça. E depois que você tem professores indígenas atuando na escola, começou a ter também o ensino da língua…, tem professores que têm buscado aqueles mais velhos, que guardaram em segredo algumas palavras, feito pesquisa, conversa com esses mais velhos e traz essas palavras para dentro da sala e a gente tem repassado essas palavras pros alunos, a palavra da língua ________. E isso foi algo muito diferente, porque quando você tem professores da própria aldeia, até os alunos, eles ficam mais soltos dentro da aula, eles ficam menos tímidos, eles sabem que ali tem alguém que é do povo, alguém que muitas vezes vai apoiar aquele que conhecimento, que vai valorizar aquele conhecimento que o aluno já tem , aquele conhecimento tradicional, ao contrário de alguém que iria menosprezar aquele conhecimento, então isso foi algo bem importante, bem impactante assim, nessa mudança que houve de professor não indígena para professor indígena da própria aldeia.

P/1 – Dando seguimento a essa questão da escola, dos estudantes, você fez faculdade, teve que sair do território para fazer? Como que foi isso? Teve desafios?

R – Então, eu, depois que eu entrei na escola indígena, a gente começou a fazer alguns cursos de formação, o primeiro houve um curso que foi ofertado pelo estado o magistério indígena, que era um curso que a gente tinha que fazer para se preparar para atuar dentro de sala de aula como professor, porque a gente só tinha o Ensino Médio e não era suficiente, finalizei esse magistério e em 2005 houve a primeira turma de formação intercultural para professores indígenas com curso de licenciatura ofertado pela UFMG, eu sou dessa primeira turma. Foi meio que um projeto piloto, a gente, nós iniciamos esse curso, era mais de 150 alunos, além do povo Xakriabá tinha o povo Maxakali, ________, Cariri, Pataxó, Kajijó e Yanona, e a gente encontrou muito com esses colegas indígenas que talvez a gente ainda não conhecia, e a gente aprendeu muito também vendo eles, ouvindo eles, participando de momentos com eles. E foi uma formação assim, muito bacana, porque todos os alunos iriam fazer um TCC final, e eu decidi fazer o meu TCC sobre a cerâmica Xakriabá, foi aí que a pesquisa, e essa retoma da cerâmica Xakriabá teve um avanço, porque eu fui conversar com várias outras pessoas, e em uma dessas conversas eu conheci dois senhores mais velhos que me relatou uma queima adicional Xakriabá que era feito a céu aberto, a queima de buraco. E esse senhores, eles tinham apenas acompanhado a sua avó, quando eles eram muito jovens, eles ajudavam a sua avó, mas eles lembravam de todo o processo, eles relataram esse processo. Um deles, foram dois senhores que me falaram dessa queima, sendo que um deles não tinha feito a queima, ele tinha mesmo só acompanhando, mas ele conseguiu me relatar os detalhes e eu fiz o teste em casa e funcionou, então hoje a gente também essa queima que estava prestes a ser extinta, se esses mais velhos morrem esse conhecimento vai com eles. E por meio dessa formação, dessa pesquisa, a gente conseguiu trazer de volta, foi uma pesquisa também que assim, eu considero que foi muito interessante, porque a minha orientadora, ela foi bem flexível, quando eu soube que eu teria que fazer um TCC, eu tive uma preocupação e já coloquei para ela que eu não queria produzir um texto acadêmico para ficar engavetado ali na universidade, eu queria fazer algo mais prático, e propus para ela que o objeto final da pesquisa pudesse ser uma exposição das peças, que fossem sendo produzidas durante o processo da pesquisa, e a produção de um manual de cerâmica, que era um livro que era bem ilustrado com foto, mostrando o passo a passo para aqueles que não soubessem ler, olhar o livro e também entender o processo da cerâmica. E era o que mais me interessava, porque fazer uma pesquisa, produzir um texto acadêmico e isso ficar meio que engavetado ali numa universidade, talvez não traria resultados para mim, para a minha comunidade, eu queria uma pesquisa com mais prática, mais ação, e foi o que aconteceu. Eu fiz essa pesquisa envolvendo nas oficinas com os mais velhos, envolvendo nos projetos, e aí a gente foi aprendendo essas técnicas, minha mãe que não sabia queimar também aprendeu a queima por meio dessas conversas que eu fazia com os mais velhos e repassava também para ela. E a gente conseguiu, desse modo, ter uma pesquisa que trouxesse a própria aldeia a volta mesmo da peça, eu imagino que se fosse uma pesquisa de eu apenas conversar com os mais velhos, registrar esse conhecimento dele, e deixar apenas no texto, talvez a gente ainda estava com a nossa cerâmica adormecida. Então, essa formação intercultural de professores indígenas, foi muito importante nessa minha trajetória. E em 2020, nesse peróxido aí da pandemia, eu resolvi fazer o mestrado em artes, eu já estava com as malas pronta para ir para faculdade Belas Artes, a faculdade da UFMG, fazer essa pesquisa, fazer esse curso e ficar por lá durante dois anos, mas aí recebi um e-mail avisando que a universidade ia fechar, por conta da pandemia, e que eu não viajasse. E foi isso que aconteceu, fiquei na aldeia e fiz todo o mestrado de forma online, e no final do ano passado fiz a defesa do mestrado, e me afastei da escola durante esse período, da pesquisa, durante esse período do mestrado, e esse ano eu retornei para aula. Consegui fazer o mestrado para me instrumentar melhor para poder ensinar para os alunos, uma qualidade melhor. E aprendi muito com o mestrado, eu tive contato com várias pessoas, vários indígenas, foi por meio do mestrado que acabei também conhecendo o Jaiden… fiz alguns cursos com ele e a gente chegou até a ir para essa exposição no museu, as nossas peças foram para essa exposição. Então essa formação, ela contribuiu muito, embora a gente sente que a universidade muitas vezes não está preparada para nos receber, então é muito difícil você abandonar toda a sua família, eu tenho esposa, tenho filho, e ir morar na cidade, um lugar assim, bem diferente do que é o nosso cotidiano. è aí, mesmo tendo as cotas, que a gente sabe que essas cotas ela diz, que você tem garantido essa oportunidade de ir para universidade, porém não basta só você ter a vaga, tem que ter uma série de outras questões, mas como aconteceu de forma online, acabou também facilitando para mim fazer essa formação, que não foi preciso eu sair da aldeia. E dessa vez eu resolvi fazer a dissertação, porque durante a licenciatura, no intervalo da licenciatura, passaram-se 10 anos, e produção prática, e o que documentava mesmo esse conhecimento era a circulação das peças nas aldeias, essa transmissão para os alunos, porém no mestrado eu resolvi registrar isso, fazer uma produção mais acadêmica, para esses conhecimentos chegarem em outros lugares, que talvez as peças acabam não chegando. E é importante nós, povos indígenas, também ocupar esse espaço da escrita, das universidades e narrar esses conhecimentos para que também sirva de material pesquisa para outras pessoas, porque esse material ele pode formar outras pessoas, e de novo trazer aquela contribuição, levar informação, para quebrar um pouco esses preconceitos, esses estereótipos que a gente sabe que os livros de didático, a própria televisão muitas vezes levam conhecimento para as pessoas, mas de forma distorcida. A gente aparece muito na televisão, mas é em situação de conflito, as pessoas não conhecem muito essa luta, essa violência, que os povos tiveram, as invasões de suas terras, a luta que tem hoje para poder retomar as práticas tradicionais. E muito disso, eu decidi fazer o mestrado, por conta dessas idas minhas para feira e as pessoas chegavam nas feiras e olhar pra mim e falar “ a você não é índio, você tem o rosto assim, você tem o olho assim, você não é índio não, você é um aproveitador “. Porém, eles não sabem de toda essa história, por exemplo o povo Xakriabá tem mais de 400 anos em contato com o não indígena, os bandeirantes chegaram em nosso território ainda no final do século XVII e fizeram uma série de casamento, estupros, essas coisas todas, então a gente foi perdendo muita prática cultural, porém a gente não deixou de ser indígena. Então, por exemplo, o meu povo mesmo, houve além da chegada dos bandeirantes, o Maquis Cardoso, Januário Cardoso, houve também a chegada de uma missão, os missionários que vieram para nos catequizar, e tentar ensinar crenças deles, e dizer que as nossas não valiam. E depois chegaram os fazendeiros também, que passaram a nos expulsar das margens do rio São Francisco, a gente hoje tá a 40 km do rio São Francisco, numa área seca, que chove pouco, que produz pouco. E que quando a gente vai para uma retomada, as pessoas não sabem dessa história toda, que esses invasores foram nos expulsando da terra e a gente está fazendo uma retomada, a gente não tá invadindo algo que não é nosso, a gente tá retomando algo que é nosso. Aí quando você vai na cidade a pessoa te chama de ladrão de terra, porque eles não sabem dessa história para trás. Quando você vai para uma universidade e, no meu caso, eu não consegui falar da minha prática artística sem falar da luta do meu povo, não tem como separar uma coisa da outra, então eu tenho que contar toda essa história, de violência aí pra trás, dos primeiros contatos e até chegar hoje, no que somos hoje. A nossa luta de retomada de práticas tradicionais, e o ser indígena não tem a ver com característica física, e também as pessoas muitas vezes não sabem que no Brasil tem mais de 300 povos, eles acham que existe só um povo só e que todo mundo é igual, que se fugir daquele padrão que eles conhecem não é mais indígena, que são aproveitadores, que tão ali para querer aproveitar de uma cota, de uma vaga ali na própria universidade ou que estão ali para poder dizer que tem direito a uma terra sendo que não é mais indígena, que para eles é isso, eles associam indígena muito a característica física essas coisas. Eles veem muito o que a TV mostra, os indígenas que ficam mais isolados, que têm menos anos de contato, e eles não sabem que tem povos que tem 500 anos de contato, e que sofreu uma série de violências, mas que não deixaram de ser indígenas, estão ainda hoje, porque são povos muito resistentes, que têm enfrentado o sistema, tem lutado contra essas violências. Foi muito o que aconteceu com o meu povo, assim fiz aqui meio que um resumo dessa história, mas a por exemplo, o terreno tradicional Xakriabá, quando os bandeirantes chegaram na época da coroa portuguesa, eles falaram que estavam doando para gente um pedaço de terra, mas uma “doação” entre aspas, como é que você doa algo que já é da pessoa? Eles falaram que os limites da nossa terra eram entre o rio Itacaramizinho, rio Peruaçu e rio São Francisco. então rio Itacaramizinho e rio Peruaçu deságuam no São Francisco, e os limites nossos seriam entre esses rios até suas cabeceiras, porém em 1987 quando houve uma chacina que mataram 3 líderes indígenas, a FUNAI veio e marcou ⅓ desse território, nos deixando a 40 km do rio São Francisco, esse terço representa apenas 53.000 hectares, ___________, 200.000 que tínhamos antes, e nesse outro trecho a gente tem fazendeiros ocupando as beiradas do rio, lugar onde nossos antepassados foram expulsos a séculos atrás. Temos cidades já nessas beiradas também, que quando a gente volta para essas áreas em retomadas as pessoas não entendem, não sabem dessa história, e acaba a gente correndo risco de ir na cidade, porque eles falam que a gente é ladrão de terra, eles não sabem quem são verdadeiros ladrões de terra, tomaram nossa terra no passado e nós estamos em retomada, desse terço de terra que foi demarcado em 1987 após essa chacina, naquela época tinha 300 indígenas Xakriabá, hoje já somos aproximadamente 14000 encurralados no mesmo trecho de terra, e aí imagina o tanto que a população cresceu no mesmo trecho de terra as dificuldades que você encontra em relação a água, a floresta, das plantas medicinais, os próprios animais de caçada, as matérias primas para produzir. E aí a gente vê que de outro lado tem um fazendeiro que tá ali explorando uma terra que pertence a nossos antepassados, aí você vai nessas retomadas e sofre ameaças, eles não estavam satisfeitos em ter nos expulsados das margens do rio São Francisco, que em 1987 eles vieram para querer tomar esse pouco que resta nosso aqui a 40 km do rio São Francisco. A FUNAI demarcou esse território em 1979, mas só depois de 1987, quando houve essa chacina a FUNAI chegou e fez a retirada desses invasores, fez a indenização, foi preciso que derramasse sangue. E a partir daí houve essa criação da escola indígena, a gente passou a ter mais tranquilidade, a partir daí a gente tá vivendo esse processo de retomada das nossas práticas.

P/3 – Mas ainda nesse limite bem menor?

R – Isso, nesse limite bem menor, porém já houve algumas pequenas retomadas, a partir dessa de 1987 teve algumas retomadas, mas muito pequenas, algumas dessas retomadas já foram reconhecidas pela FUNAI, mas porém, ainda não foram registradas as, as pessoas ainda estão convivendo dentro desses territórios junto com os fazendeiros, porque eles falam que não vão sair, que a FUNAI não fez a indenização e ficam com essas pessoas ali sobre ameaça deles também. Mas, a gente tem o pensamento de voltar para as margens do rio São Francisco, que são áreas de terra mais fértil, e esse pessoal, os fazendeiros, estão ali explorando, enquanto a gente tá numa área com muita dificuldade em relação à água.

P/3 – Nessas tentativas de retomada, eu sei que a gente já tá quase no final da entrevista, mas se você pudesse contar quais são essas ações de retomada, não precisa falar todas, mas falar um pouco, para ir reconquistando essa área que era de vocês. Quais são essas ações aí que já aconteceram, que vêm sendo organizadas?

R – Então, quando eu falei dessa doação de terra, naquela época, houve o registro disso em um cartório, isso na época da coroa portuguesa, a gente tem esse documento antigo, e há alguns estudos também que eles vão fazendo para ir reconhecendo essas áreas. E as nossas lideranças, elas vão se reunindo também e conversando, e a gente vai observando essas dificuldades que tem dentro desse pequeno pedaço de terra, desse terço de terra que foi demarcado, e a gente começa a ver que uma das soluções é a gente retomar essa área que nos pertencia. E os jovens, a própria escola, esses assuntos muitas vezes são tratados pela escola, a gente traz para sala de aula a importância dessa luta da retomada da terra, para a gente conseguir sobreviver nessa área. E agora, mais recente, houve uma retomada em 2015, se eu não estou enganado, não sou muito bom de datas, mas acho que em 2015 houve uma retomada, nessa retomada as lideranças, a comunidade e a própria escola, se envolveu nesse processo de retomada. A gente acabou indo para lá, para essa fazenda, um grupo de pessoas, e os fazendeiros eles saíram , mas eles ficaram ameaçando e de tempos em tempos tem as liminares, que é favorável ao fazendeiro, dali a pouco essa liminar é derrubada, e ainda está nesse processo. Que são as chamadas aldeias reconhecidas, mas que ainda não está resolvida ainda a situação. E as ameaças sempre tem , o pessoal fala que vai matar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, para nos intimidar porém se a gente ficar com medo, é isso que eles querem. A gente vai ficar encurralado ainda nesse terço de terra, que foi demarcado, então a ideia nossa é fazer essa retomadas. Agora tem uma área próxima às margens do rio São Francisco, que também já foi reconhecida pela FUNAI, mas falta fazer esses outros processos, registrar e fazer a retirada desses fazendeiros, e que a gente vai aguardando, aguardando, mas se a gente ver que os órgãos não tomam atitude, a gente reúne um grupo de pessoas e vai para esses lugares. E aí é os momentos mais críticos, que acaba acontecendo os confrontos, e infelizmente os órgãos do governo, eles acabam agindo só depois que acontecem essas chacinas, essas tragédias. Foi o que aconteceu em 1987, o território foi demarcado em 1979, porém em 1987, depois dessa chacina, é que a FUNAI foi tomar atitude, mas ela esperou que acontecesse essa chacina, dos fazendeiros matarem, reunirem um grupo de homens, invadirem a casa de um vice cacique, numa madrugada, matarem três pessoas, atirarem na esposa, humilhar os filhos, e aí isso virou notícia nacional aí a FUNAI tomou atitude. Infelizmente no Brasil os povos passam por essas situações.

P/3 – Pelos processos judiciais, tudo dentro desses passos todos, mesmo assim você está dizendo que precisa ter essas ações, às vezes.

R – Verdade, mesmo depois dos estudos, a terra sendo reconhecida como terra indígena, a gente tem esse documento que foi registrado em 1756 em cartório, dizendo que a terra nos pertence, tem todo esse processo de liminar favorável ao fazendeiro, de a FUNAI não tomar uma atitude, de fazer a retirada desses roceiros, desses fazendeiros, e as pessoas vão sendo obrigadas a conviver com essas pessoas, sobre ameaças, e aí é onde acontece os assassinatos.

P/1 – Queria que você falasse para gente a questão do seu relacionamento hoje, você tem esposa, como que foi seu casamento, foi dentro do povo? Como que foi isso?

R – Então, eu tenho uma esposa,3 filhos, e a minha esposa é da minha aldeia, aldeia Barreiro Preto, aldeia onde eu moro. E a gente fez um casamento normal, não um casamento de acordo com a nossa cultura, porque, como já falei aqui, muitas das nossas práticas, elas foram perdidas, e elas estão sendo retomadas. Quando eu me casei, a gente casou em um cartório na cidade, a gente foi no cartório, teve aquele ritual todo do casamento, que acontece no cartório. Aqui dentro do território é muito forte essa coisa da religião católica, por conta dos missionários que chegaram lá depois da chegada dos bandeirantes, então é meio que forte essa coisa da religião católica, e as pessoas acabam casando muito na igreja católica, mas já tem também exemplos de pessoas que estão fazendo o resgate desse casamento tradicional. Os mais velhos relatam como que eram feitos, e alguns jovens resolvem, e querem casar ao modo tradicional, tem acontecido também, porém comigo foi, meio que esse ritual do branco, de você casar em um cartório, de tirar documento, casar na igreja. E minha esposa também, ela é ceramista, depois do nosso casamento ela se envolveu na prática, tenho um filho também que esta se envolvendo nessa prática, e são coisas que a gente fica feliz, porque é uma garantia de que esse conhecimento, ele vai chegar às próximas gerações, não vai correr o risco de ser apartado delas, igual estava ocorrendo a 10, 15 anos atrás.

P/3 – Erick, tá aí?

R – Aqui nos casamentos, a gente tem o hábito de fazer a festa, de convidar as pessoas, não tem muito aquilo de entregar convite, as pessoas já se sentem convidadas, todo mundo, todos acabam vindo, quando a festa é na aldeia, e aí dá comida para todo mundo. Tem uma mesa do jantar, na mesa do jantar tem um momento que é muito esperado por todos os convidados, que é a “noa”, “noas” a gente chama aqui é onde os mais velhos, eles jogam versos, eles contam histórias em forma de rima, mas são versos que são de aconselhamento para aquele casal, e aí é um momento bem interessante, é engraçado, eles vão falando, conta uma história da vida, do casamento, e falam uma rima, e no final da rima eles tem que tomar uma bebida, aqueles que não querem beber passam a bebida para outra pessoa. E tem também o hábito de quando casa a derradeira filha, a derradeira filha ali daquela família, de fazer o quebra panela, o quebra panela é uma panela feita de barro, onde coloca dentro dela ali um pouco de cada comida que é servida ali na festa, e a mãe sai com essa panela na cabeça dançando e cantando e o pessoal todo vai atrás acompanhando, essa panela cai no chão e quebra, as pessoas vão todas pra cima dos cacos, para buscar as comidas que tem ali dentro das vasilhas, para comer alguns petiscos que é colocado dentro dessa panela. è um pouco desse costume que vem dos nossos mais velhos

P/1 – Pode relatar como é que você conheceu a sua esposa?

R – Bom, a minha esposa, foi aluna minha do Ensino Médio, isso para outras escolas pode soar como algo errado, o professor casar com aluno. Quando eu passei a dar aula para os alunos no Ensino Médio, eu dava aula em duas aldeias, e era a primeira turma do Ensino Médio, então a escola era cheia de alunos que estavam há muitos anos aguardando a oportunidade para continuar os estudos, ou eu casaria com aluno, ou ficava sem casar, porque quase todo mundo era aluno. E aí eu acabei conhecendo ela, nessas nossas aulas, e fui namorado dela por 3 anos, e assim que terminou o ensino médio, que ela terminou a formação, a gente, aí teve o casamento. Houve o casamento, e a gente já está há 15 anos morando juntos, e temos esses 3 filhos, a minha filha mais velha tem 13 anos, tenho um filho do meio que tem 7 anos, e um novo, o caçula que fez 1 ano esse mês.

P/1 – Se quiser falar o nome deles, o significado do nome deles?

R – O meu filho mais novo, o nome dele é Oaurepire, a gente chama ele só de Oaure, que é a parte mais curta do nome, facilita para chamar. Oaurepire significa uma árvore aqui, um nome na língua… É uma árvore grande, uma árvore que tem muitos pássaros coloridos, as araras, os passaram vistam ela para comer o fruto, é uma árvore parecida com o buriti, e buritirana, é uma outra espécie de uma palmeira. E na nossa cultura antiga, as crianças elas podem receber vários nomes, de acordo com a personalidade, a gente hoje tem o hábito, a gente tá fazendo o registro em cartório desse nome, então é meio opcional, eu resolvi não registar, ele tem esse nome Oaure, porém eu não registrei porque pode ser que quando ele se tornar adolescente a gente mude esse nome de acordo com a personalidade dele. Mas, por conta dessa coisa do fortalecimento da língua, a gente tem o estado também de registrar as crianças com nome já na língua, mas aí nesse caso, esse nome fica para sempre. Então, o outro filho meu se chama Siré, Sirépire, significa… Siré é pássaro na língua. Também não foi registrado, esse filho eu iria registrar o nome dele, porém quando eu cheguei no cartório o juiz de paz, o moço do cartório, não aceitou fazer o registro na época, ele dizia que teria que saber o significado do nome, porque as pessoas muitas vezes colocavam nome nas crianças que tinham significado ruim, e que para isso as lideranças do meu povo teriam que fazer uma lista enorme de nomes e mandar para eles, para eles consultarem o nome e o significado. A gente teria que viajar com a criança para uma outra cidade, devido a um problema de saúde, e daquele dia não podia passar, acabou que eu registrei ele com um nome em português, é Ian, e o Siré acabou ficando como um nome meio apelido, a gente chama ele de Siré, mas o nome dele registrado em cartório é Ian. Esse eu ia registrar na língua de Siré, mas por conta dessa situação, não foi registrado, e o mais novo eu já resolvi que não iria tentar registrar por conta dessa coisa, de talvez poder futuramente ele receber um outro nome. O que não aconteceu comigo, que eu não pude receber um nome, porque eu nasci em uma época em que era proibido essa coisa da nossa língua, mas tem isso agora, a gente tá buscando colocar o nome na nossa língua no nossos filhos.

P/1 – Queria que você falasse, como é essa questão da paternidade na sua cultura, o que que isso representa na sua vida?

R – Então, hoje eu vou falar um pouco assim, como que tem mudado essa coisa dos filhos, meu pai, ele teve onze irmãos, naquela época tinha muito filho. A minha mãe também teve 11 irmãos, já a minha mãe teve 4 filhos, e eu tenho 3 agora. Para a gente é muito bom, eu gosto muito de criança, é bom ter crianças em casa e poder compartilhar com essas crianças esses saberes. Eu fico muito feliz quando, por exemplo, vem o meu filho fazendo a cerâmica, quando a gente está ali produzindo, ele envolta, observando, dali a pouco ele pega um barro e começa a produzir as peças. E eu tenho a minha filha, e os filhos ajudam muito também a gente nas tarefas de casa, tanto o menino quanto a menina, eles ajudam muito nessas tarefas, na lida, no dia a dia, que a gente tem. Então, a gente costuma fazer muitas coisas junto com as crianças, as crianças têm essa liberdade de participar, tanto que eles participam das reuniões, eles participam dos trabalhos com os mais velhos. Não tem muito aquela coisa que criança não pode estar ali junto com os mais velhos, que muitas vezes acontecem em alguns lugares, e a criança passar por perto e as pessoas já xingarem, falarem que ela não pode estar ali, que ali só os mais velhos, só. Então, aqui a gente gosta muito das crianças envolvidas com a gente nessas práticas, porque eles estão ali aprendendo, e de certo modo são eles que vão carregar esse conhecimento para as próximas gerações.

P/3 – É o de sete anos que faz a cerâmica já?

R – É, o de sete anos que faz, eu tenho um vídeo dele no Instagram dele fazendo uma peça…

P/3 – Que legal.

R – Eu fiz um vídeo para ele lembrar que, quando ele fez a primeira peça, tinha cinco anos.

P/3 – Legal.

P/1 – Continuar nessa questão, queria que você comentasse pra gente o que são as coisas mais importantes para você hoje?

R – Então, assim, hoje eu vejo várias coisas importantes para mim, por exemplo essa coisa das retomadas, eu acho que é algo importante para mim , e para o meu povo. Para a gente ter um espaço, ter terra significa ter vida, que a gente precisa da terra para poder sobreviver, produzir, viver em tranquilidade, porque quando você tem um espaço para construir, para morar, para ter sua família, você tem uma outra qualidade de vida. E esse envolvimento com as práticas mesmo, fazer cerâmica eu gosto muito, é um conhecimento ancestral, que veio dos mais velhos, passado de geração por geração, e eu acho que ele deve permanecer, e o meu pensamento é de circular ele em várias outras aldeias que tem no território, para despertar nas pessoas esse interesse para cerâmica ou para qualquer uma prática tradicional, então isso são o, que eu vejo, assim, muito importantes, assim, que eu acho que a gente tem que estar sempre ligados, e trazendo isso para dentro das nossas falas, para dentro das nossas ações, para dentro das nossas práticas.

P/1 – Então seria isso uma coisa que você traz como legado?

R – É, eu acho que esse conhecimento ancestral que a gente vem adquirindo, com nossos mais velhos e transmitindo para os mais jovens, e sempre conscientizando eles dessa noção de pertencimento ao povo, dessa luta de resistência e luta pela terra, luta pelos nossos direitos, eu acho que é algo que eu busco assim, para mim, para a minha comunidade, e para o meu povo.

R – Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar, alguma história que você não tenha contado e você gostaria de contar para a gente?

R – Bom, eu acho que assim, no momento não to conseguindo lembrar de mais alguma coisa, mas eu acho que se vocês tiverem alguma coisa que quiserem perguntar, talvez eu possa lembrar aqui, posso contribuir um pouco mais

P/1 – Pessoal, se tiver alguma pergunta a mais, vou fazer a última pergunta…

P/2 – Pode encerrar aí, é isso, foi muito bom.

P/3 – Foi mesmo, foi mesmo, a gente ouviu muitas coisas bem importantes, pelo menos eu fiquei muito satisfeita

P/1 – Sim, para a gente fechar, uma última pergunta que eu vou fazer para ele aqui, que eu acho que vai dar um foco final para nossa entrevista. Eu queria que você falasse para gente, Nei, como é que foi contar sua história, como é que foi relatar isso para a gente?

R – Então, eu, quando recebi o convite, achei muito interessante, porque sempre acho bom a gente poder contar história, não a minha história, mas a história do meu povo, mas não dá para descolar a minha história da história do meu povo. Então, contar toda essa história do povo e, de certo modo, a minha história de vida também está incluída dentro dessa história, eu acho muito importante, porque é uma oportunidade das pessoas irem conhecendo cada vez mais essa diversidade cultural que existe, muitos povos aqui no nosso Brasil. Existem mais de 300 povos que são diferentes, com lutas diferentes, com processos diferentes de contato. Há povos que são povos isolados, há povos que tem 500 anos em contato, há povos que tem só 30 anos de contato, e muita gente não sabe dessa história, porém, às vezes, a gente, muitas vezes assim, conversando, diante da câmera, e das pessoas acaba dando um branco e a gente não lembra de muita coisa, depois que termina a gente lembra assim: “ah, agora lembrei de uma coisa interessante que eu poderia ter falado", tem muito isso. Mas para mim foi muito bacana poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história de vida, da história de luta do meu povo, da minha família, e de toda essa história mesmo de resistência, que é muito comum com a história de outros povos que passaram por invasões de suas terras, de assassinatos, de violências, mas que são povos que não se intimidam. Não é porque vão fazer uma chacina, ou que vão matar um líder, que esse povo vai intimidar e que vai deixar de lutar e eles vão acabar com aquele povo, quando morre um líder brota outras pessoas com esse desejo de continuar a luta. Então, é um pouco disso.

[Fim da Entrevista]

Recolher

.jpg)