Projeto Conte Sua História

Depoimento de Cléa Magnani Pimenta

Entrevistada por Carol Margiotte e Nori Navarro O. Marchini

São Paulo, 16/05/2018 PARTE 1

Realização: Museu da Pessoa

PCSH_HV676_Cléa Magnani Pimenta

Transcrito por Márcia Rocha de Almeida

Revisado e editado por Viviane Aguiar

P/1 – Cléa, boa tarde, obrigada por estar aqui conosco. E, pra começar, o seu nome completo, local e data de nascimento.

R – Cléa Magnani Pimenta, São Paulo, capital, 29 de dezembro de 1947.

P/1 – E a senhora conhece a história do seu nascimento, do dia do seu nascimento?

R – Conheço (risos), foi uma história muito interessante. A minha mãe era viúva de uma pessoa que morreu no mesmo dia em que ela perdeu o nenezinho que ela estava grávida. Então, eles eram casados, viveram oito meses depois de casados, depois que ela ficou grávida. Já fazia oito meses que ela estava de gravidez, e ele era um lutador de boxe. E eles estavam passando uma situação difícil. Então, ele fez um desafio pra um outro lutador mais forte que, se ele ganhasse, ele ficaria muito bem de vida. E ela falou pra ele: “Olha, desde ontem que eu estou sentindo que o nenê não está se mexendo”. Então, ele falou: “Eu não vou poder ir com você, mas vai à Santa Casa” – que eles moravam ali no Bom Retiro – “Vai à Santa Casa ver o que está acontecendo, que eu vou pro treino e vou ficar lá o dia inteiro”. E eles não tinham telefone em casa, tinha só o telefone numa lotérica que ele tinha, que eles viviam também disso. Ela chega na maternidade ali da Santa Casa, a médica faz o teste e falou: “O nenê está morto. Nós vamos precisar fazer um fórceps pra tirar essa criança daí”. Ela falou: “Ah, meu Deus!”. E ela disse: “É bom avisar o seu marido”. E ela: “Mas ele está num lugar que não tem telefone, nós não temos telefone em casa e ele não está em casa, ele está na academia e eu não sei o telefone de lá”. Ela disse: “Bom, não é complicado, nós vamos fazer o fórceps”. E ela sofreu muito no fórceps e teve uma hemorragia muito grande, precisava fazer transfusão de sangue. Então, ela passou o resto do dia lá, à noite, e na manhã seguinte o médico falou: “Precisamos fazer uma transfusão de sangue, precisamos pedir pro seu marido pra arrumar outras pessoas pra fazer”. Ela falou: “O telefone nós não temos, tem o telefone do ‘chalé de bichos’”, lá onde ele tinha, a lotericazinha deles lá. Aí, eles tentavam ligar pra lá e ninguém atendia, ninguém atendia. Porque ele estava na luta, naquela mesma noite, e o outro era um peso muito maior do que o dele e era um lutador sujo. Ele deu um soco no pulmão dele, estourou a artéria pulmonar e ele morreu no ringue, saindo sangue pela boca. Então, ela não sabia que ele tinha morrido, a família dela, que era minha avó que morava já em São Paulo, não sabia onde ela estava, porque ela tinha ido pra maternidade sozinha, né? Pro hospital. E já fazia três dias que ele estava enterrado quando a minha avó foi procurar, e ela foi procurar nos hospitais. E foi direto na Santa Casa e aí encontrou, já na ala dos indigentes, porque ela não tinha comunicação e diziam que ele estava lá: “Até que venha um responsável aqui, vai ficar lá”. Bom, então, o trauma dela era esse, ter perdido o marido e o nenê no mesmo dia. Aí, depois de cinco anos, ela conheceu meu pai de uma forma muito pitoresca também, porque uma pessoa começou a telefonar pra ela no trabalho que ela fazia e ela morava num colégio, Colégio Stafford, aqui de São Paulo. Ela foi babá das crianças dos donos do colégio e, depois que as crianças cresceram, já estavam homens e ela continuou trabalhando no colégio como ajudante geral, saía com as crianças pra levar ao cinema, que era um internato. E uma pessoa disse que via ela passar e achava ela muito bonita e queria conversar com ela. E ela viúva já, com cinco anos viúva, e falava: “Não quero!”. Até que um dia a patroa falou: “Vai ver o que é, quem sabe encontra com ele e gosta”. E ela marcou. Disse: “Hoje é quinta, eu venho da igreja e você sabe” – que ela era evangélica – “Você sabe como eu sou e você venha conversar comigo”. E ele disse: “Então, está bom, eu vou estar de capa de gabardine e chapéu”. São Paulo garoava muito nessa época, então, ela saiu de lá da igreja com a Bíblia, sombrinha, com a chuva. Vinha vindo no Largo Coração de Jesus, onde eles tinham marcado. E vem vindo o rapaz lá de frente, de capa, de guarda-chuva e chapéu. E o rapaz chega. Quando passou por ela, ela não olhou, falou: “Vamos ver se é esse que vem vindo”. Ele passou. “Boa noite”, o rapaz falou. Ela virou pra trás que nem uma jararaca: “Boa noite! Muito bem, olha, você fique sabendo que eu sou uma viúva, mas uma viúva honesta, eu não estou aqui pra conversa, você está me prejudicando! Você fica ligando pro meu emprego todos os dias. Por favor, para de ligar pra mim, você entendeu?”. O rapaz olhou e falou: “Não, não entendi!”. “Como que não entendeu? Você todo dia liga pra mim, marcou de encontrar comigo aqui hoje!” “Eu? Não, senhorita, não marquei, eu nem estava em São Paulo.” “Quê, não estava em São Paulo? Hoje de manhã você ligou pra mim!” “Espera um pouco.” O rapaz enfiou a mão no bolso e tirou um recorte de jornal: “José Ricardo Magnani venceu o grande prêmio de Porto Alegre de ciclismo”, passou a semana inteira treinando, esteve não sei onde, foi pra Argentina. Ele disse: “Estou chegando hoje do Rio Grande do Sul porque eu fui correr lá”. Ela falou: “Então, me desculpe”. Ele falou: “Desculpo, sim, e gostei muito do seu jeitinho. Posso te acompanhar até sua casa?”. E aí eles se encontraram, e o outro deve tê-los visto juntos e sumiu do caminho. E ela acabou se casando com ele. Bom, isso aí, cinco anos depois, eles casaram em 1944. Em 1947, ela engravida de mim e está na Maternidade São Paulo desde o dia 22 de dezembro. Eu fui nascer no dia 29, né? Ela entrou lá já com os sintomas de parto, mas o médico falou: “Não é pra hoje. Mas, como já não é a primeira vez que você fica grávida, fica aí, vamos ver até amanhã”. Quando chegou o dia de Natal, meu pai foi lá visitá-la todos os dias. Quando voltou pra casa, fundiu o motor do carro que ele estava dirigindo. Então, ele começou a pensar: “Meu Deus, se o nenê nasce amanhã ou depois, eu vou ter que buscar”. Da semana do Natal até o Ano-Novo, não tinha nada funcionando. O meu avô era mecânico de automóvel, mas faltava a peça que eles precisavam pra fazer a retífica. Então, ele e o meu avô ficaram trabalhando esses dias, do dia 26 de dezembro até o dia 29, trabalhando no carro toda noite porque meu pai trabalhava de dia e de noite ia lá ajudar meu avô. E não foi mais visitá-la no hospital. Aí, a história da cabeça dela reviveu todinha! Dia 29 pela manhã, pouco antes das seis, eu resolvi que já estava cansada de ficar lá dentro e falei: “Oh, gente, me dá licença que eu vou nascer!”. Aí ela chamou a enfermagem: “Eu estou sentindo que agora vai”. A enfermeira: “Ah, tá bom, tá!” – já estava cansada de mandar pra sala de parto e não é. “Então, espera um pouco que às sete horas entra a parteira, ela já deve ter chegado, ela está se arrumando. Às sete horas ela começa a fazer as revistas dos quartos e ela vem aqui, vou chamar primeiro aqui”. E saiu do quarto, deixou ela sozinha lá dentro. E eu falei: “Mãe, chega, não aguento mais aqui!”. E eu, 15 pras sete da manhã, eu botei a cabeça pra fora e nasci sozinha no quarto com ela na cama. Quando ela sentiu as dores, ela gritou e eu nasci. Ela entrou em choque! Então, ela começou a espernear. Meu pai tinha conseguido arrumar o carro na noite do dia 28 pro dia 29. Trabalharam a noite inteira, e ele ia entrar na Aclimação, aqui no Cambuci, na Light, às sete da manhã. Então, ele saiu às seis horas de casa e foi correndo: “Eu só vou passar no hospital pra falar pra ela que o carro está pronto”. E ele foi. Conforme ele está entrando no hospital, ele escuta aquela gritaria. Ele correu no corredor e abriu a porta do quarto, minha mãe tinha me chutado com os dois pés, com o cordão ainda preso em mim! E eu caí da cama. Meu pai entrou e me pegou caindo da cama, de cabeça no chão assim, né? Ele me catou, se sujou todo de sangue, disse que deu uma dor de barriga nele. Ele pôs o nenê em cima da cama e correu pro banheiro! (Risos) Então, quer dizer, eu não posso contar do meu nascimento tão maluco sem poder contar da história da minha mãe, porque tudo justifica, né?

P/1 – Sim, sim!

R – E foi assim que eu vim ao mundo no dia 29 de dezembro de 1947, na Maternidade São Paulo, que eu ia me esborrachar ali dentro e ia ficar por lá mesmo! E, depois, com os anos passando, eu tive alguns problemas de ossos, de dores, de coisas e mais coisas, sofri um acidente e estava grávida também, não fui ver o que era. Aí, quando o médico foi ver, minha filha já estava com 24 anos e eu não tinha tirado radiografia do acidente, porque eu estava de cinco meses de gravidez. E o médico, examinando toda a minha coluna, disse que eu tinha duas fraturas de cervical, do acidente que eu sofri. Deu um chicote assim, o carro bateu por trás e eu quebrei aqui. Só que Deus ficou com piedade e não aconteceu nada, a não ser muita dor. Aí o médico, vendo o resto da minha coluna, disse: “Você tem espinha bífida”. Eu falei: “O que é isso?”. Ele disse: “O sacro pode nascer com duas pontinhas e, se o parto for normal, na hora de a criança passar, uma dessas pontinhas quebra e a criança nasce paralítica”. Eu nasci de parto normal na cama, sem ajuda de ninguém, com a espinha bífida e, graças a Deus, não quebrou e a cervical que bateu também não quebrou, graças a Deus. Então, eu tenho uma conta muito grande pra pagar lá em cima, porque ele andou me abençoando desde o momento do meu nascimento!

P/1 – E a senhora sabe o porquê de Cléa?

R – Sei. Porque a minha mãe foi assistir o Pinóquio, o filme do Pinóquio, e tinha uma peixinha e ela se chama Cléo. E minha mãe achou que Cléo seria um nome masculino e era um nome fácil de escrever e pôs Cléa (risos). Tudo na minha vida tem história!

P/1 – Sim! (Risos) E, falando na história dos seus pais, qual o nome deles?

R – Meu pai era José – é outra história! (Risos) Eu estou falando, tenho que contar! Meu pai nasceu em 1913, e o meu avô, que tinha oficina mecânica, tinha que fazer o registro. Mas ele estava com muito serviço e não foi. A minha avó já tinha dois filhos antes do meu pai e depois teve mais três, depois dele. Eram seis filhos ao todo, o último foi uma menina. Então, o primeiro se chamou Antônio, porque nasceu no dia de Santo Antônio e o bisavô dele se chamava Antônio. O segundo se chamou Arcanjo, porque o pai da minha avó, meu bisavô se chamava Archangelo, italiano, né? Archangelo Paganini, e ele se chamou Arcanjo Magnani. E aí nasceu meu pai. O rei da Itália era Humberto, então, esse seria Humberto Magnani. Não tem nada a ver com o Humberto Magnani ator, que faleceu há pouco tempo. Aí o meu avô estava protelando de fazer o registro do menino. E era o nenezinho, o nenezinho, e ficava ali. Um dia a minha avó chegou, italianinha de 1,50 metro de altura, olhinho azul, pôs a mãozinha na cintura: “Escuta aqui, Amadeo, hoje, se você não registrar esse menino, você não entra aqui, hein?”. Então, ele: “Não, registro, claro que eu registro”. E foi trabalhar. Chegou lá, entrou um carro supercomplicado pra fazer, ele falou: “Porca miséria, nem trabalhar eu posso sossegado, não vou nem almoçar, vou trabalhar direto”. Tinha um sócio dele, uma pessoa que trabalhava na oficina com ele e ele falou: “Beppe, faz o seguinte, você vai almoçar, então, você registra o menino pra mim? Oh, vai chamar Humberto Magnani”. “Ah, tá bom.” “Depois nós vamos ser compadres.” “Ô, melhor ainda!” Pegou e foi. Chegou lá, foi almoçar, tomou uma cervejinha, tomou um vinhozinho e resolveu ir fazer um jogo do bicho. Tá ele lá fazendo o jogo: “Porca miséria, esqueci de registrar o menino do Amadeo!”. E foi correndo pro cartório, chegou lá: “Olha, vim registrar o filho do meu amigo”. “Muito bem, qual o nome?” “Ah, ele falou o nome... é Magnani!” “Mas Magnani é sobrenome, qual o nome da criança?” “Oh, quer saber, eu vou ser padrinho e me chamo José. Põe José aí e fica José Magnani e tá acabado!” E o sujeitinho pôs e lá veio ele. Meu avô: “Registrou o menino?” “Registrei, tá aqui.” “José?!” “Eu não vou ser padrinho? Eu pus o meu nome, e daí? Tá registrado e tá acabado!” Meu avô: “Mamma mia, a Zenaide não me deixa entrar em casa hoje!”. Chegou lá com o registro e ela: “Registrou o menino?”. “Registrei, tá aqui.” “Quem é José? Não conheço nenhum José!” Fez um escândalo daquele tamanho! “Eu não vou chamar esse menino de José. Vai chamar assim: Antônio por causa do seu bisavô, Arcanjo por causa do meu pai, então, vai ser Ricardo que é por causa do seu pai, pronto! É Ricardo e tá acabado.” E o menino cresceu chamando Ricardo Magnani, foi pra escola, fez um grupo escolar da Barra Funda com o nome de Ricardo Magnani. Quando ele já estava com 16 anos, ele falou: “Pai, eu quero fazer a Escola de Comércio Armando Alvares Penteado”. Tá bom. Precisa levar o registro e o diploma. “Tá lá na gaveta”. Meu pai vai lá e pega: Antônio, Arcanjo, José. “Nossa, acho que eu tive um irmão chamado José que morreu!” Américo, Fioravante, Anunciata. “Pai, não tá aqui.” “Como que não tá aí?” “Tem Antônio, tem Arcanjo, tem José.” “É você!” Então, o rapaz de 16 anos que se chamava Ricardo levou aquela cacetada na cabeça que se chamava José! Aí, ele pegou o registro, pegou o diploma e foi pra escola fazer a inscrição pro curso. Chegou lá, a pessoa que estava lá olhou e falou: “Mas, espera aí, aqui o diploma é de Ricardo Magnani e aqui o registro é de José Magnani. O José não fez o curso e o Ricardo não tem registro!”. Aí vem a mais velha e falou: “Põe aí José Ricardo e tá acabado!”. Então, aí nasceu José Ricardo Magnani que virou um ciclista famoso e, nas páginas dos jornais, venceu José Ricardo Magnani! E ele virou José Ricardo (risos).

P/1 – E o ciclismo, onde que começou?

R – O ciclismo começou com uns 16 anos dele também. Ele brincando, fazendo uma prova, o tio dele era ciclista e ele venceu a brincadeira da prova. “E por que você não corre?” E aí ele começou a correr, deve estar correndo até hoje lá no céu! Correu muito, muito, ele foi o primeiro campeão da Primeira Nove de Julho de São Paulo em 1933. Que a Nove de Julho é uma prova feita pra homenagear a Revolução de 1932. Então, em 1933, o Cásper Líbero que era – naquele tempo não era TV – da Rádio Gazeta, ele instituiu o prêmio Cásper Líbero, que se chamou Prêmio Nove de Julho. Então, ele correu e venceu. Tenho muita reportagem do meu pai, de jornal, com tudo. E ele no ano seguinte correu e ganhou de novo, foi bicampeão. Aí ele foi correr em muitos lugares no Brasil inteiro, correu na América do Sul aqui embaixo, Argentina, Chile. E ele foi escolhido pra ir pra Alemanha na Olimpíada de 1936, que o Hitler ainda estava lá. E ele foi. E, no treino que eles fazem antes da corrida, ele foi derrubado por um oponente e ele se esborrachou, caiu de lado assim e foi raspando tudo. Ele teve que fazer punção pra tirar o sangue parado da perna. E correu mesmo machucado, esteve em primeiro lugar durante acho que 30 voltas – eu tenho tudo na reportagem. Mas aí ele não aguentou mais a dor, ele foi diminuindo. Foi até o fim, mas chegou bem lá no fundo. Mas em 30 voltas ele foi o primeiro colocado, ele ia ganhar a Olimpíada. E aí ele voltou das Olimpíadas em 1936 e ainda ganhou outra Nove de Julho em 1942. Aí ele correu até 1943 e parou de correr. Em 1944, se casou com a minha mãe, aí ele não corria mais. Mas eles treinavam, sempre treinavam. E a minha mãe, que não sabia andar de bicicleta, depois desse encontro na pracinha lá com ele, começaram a namorar e ela pegou e disse: “Eu vou ter que aprender a andar de bicicleta, é meio chato, né?”. Naquele tempo, mulher de bicicleta, não existia calça comprida. Então, minha mãe fazia saia-calça. Acho que ela foi a inventora da saia-calça. Ela fazia que nem uma calça e fazia perna larga daqui e evasê de lá, era uma saia-calça. E ela foi com ele, foi aprender na avenida... Essa que passa na frente do Corpo de Bombeiros ali perto da... Não lembro agora. Avenida Tiradentes! Imagina, naquele tempo passava só o bonde! E ela vindo, saía de onde ela trabalhava, ainda no colégio, desde namorada que ela resolveu, falou: “Opa, esse aí corre! Se eu não fizer igual, ele vai sumir!”. Então, ela pegava a bicicleta, alugava e vinha treinar na Avenida Tiradentes, dava a volta no Largo Coração de Jesus, todas as ruas ali do Bom Retiro. E ela vinha vindo pela Avenida Tiradentes, o bonde lá virou a esquina e pim, pim, pim, batia o sininho. Ela ficou apavorada, entrou dentro da guarita do guarda do Corpo de Bombeiros, prendeu o guarda lá no fundo da guarita! (Risos) Mas aprendeu! Andou e foi duas vezes pra Santos, pela Estrada Velha com ele, e eu tenho a medalha que ele fez. Ele tem 85 medalhas, meu pai. E ele desmanchou uma de ouro e mandou fazer pra ela gravada: “À Rosinha, pela ida a Santos”. Ela foi duas vezes. Só não voltava, porque subir a serra de bicicleta...

P/1 – Sim, sim! E o seu pai é nascido em São Paulo?

R – São Paulo, dia 6 de março de 1913.

P/1 – E agora sua mãe, o nome dela.

R – A minha mãe é Rosa Magnani. Era Rosa Gonçalves, mas Rosa Magnani. E nasceu em Itapira, São Paulo. E o que você perguntou, a data do nascimento?

P/1 – O nome dela e se a senhora conhece a história dela.

R – Ah sim, vixe!

P/1 – E, no caso, como ela veio pra São Paulo?

R – Então, ela veio pra São Paulo justamente nessa casa onde hoje é o Colégio Stafford. Porque meu avô, pai da minha mãe, morreu muito novo. Ele foi picado por uma jararaca, com 38 anos, e ele não morreu, mas o veneno da jararaca danificou muito os rins dele. Então, ele tinha uma dor terrível nas costas e não podia trabalhar mais. E dali a dois anos, ele ia fazer 42 anos, morreu por causa do veneno da jararaca. E minha avó tinha oito filhos, minha mãe era a única menina. Ela estava com dez anos. E a minha avó começou a lavar roupa pra fora pra sobreviver. Os filhos mais velhos, o mais velho de todos era filho dele só, porque ele era casado e a esposa morreu no parto. E ele ficou com o menininho só dois anos, e a família da moça que cuidava. Mas ele resolveu se casar, então, casou com a minha avó e, depois disso, ele ainda teve mais oito filhos com essa mulher! Então, teve o primeiro da primeira e oito com a minha avó. Esses filhos mais velhos, quando ele morreu, começaram a trabalhar. Um trabalhava na prefeitura, carpia rua, fazia o trabalho que os velhinhos faziam pra ele sobreviver. E a minha mãe, com dez anos, começou a cuidar de crianças. Ela adorava criança. Então, a partir dos dez anos até os 16, ela foi babá de praticamente todas as crianças de Itapira ali, que gostavam muito dela. Quando aparece lá em Itapira uma família que ia passar as férias em São João da Boa Vista, que o pai da senhora tinha fazenda em São João, e ela tinha três meninos, um de dois, um de quatro e um de seis. E ela falou: “Eu precisava de alguém pra ir levar, pra cuidar dessas crianças”. “Ah, fala com a Rosinha, nossa, a menina é ótima!” Aí ela foi falar com a minha avó, se ela permitisse que ela levasse a menina pra lá, de 16 anos, ela já tinha. E ela foi lá pra fazenda. Os meninos gostaram tanto dela que, quando voltaram de férias: “Ah, nós queremos ela lá em São Paulo!”. Então, ela veio pra São Paulo com essa família, pra tratar de babá das crianças. E ela foi babá até as crianças se tornarem adultas. E o menininho mais novo, que era o Fernando, tinha dois aninhos, e ele foi o meu padrinho de casamento (risos)! Quer dizer, a história sempre interligada com alguma coisa que a minha mãe deixou no caminho!

P/1 – E os seus pais tiveram só você?

R – Só eu. Sou filha única.

P/1 – E como foi ser filha única?

R – Olha, eu não sei por que eu nunca tive irmãos. Então, eu digo, eu encaro que eu sou irmã da humanidade. Eu me sinto irmã de todo mundo! Eu não olho ninguém assim como: “Nossa!”. Não. E se fosse minha irmã, né? Poderia ter sido. Que nem agora eu te falei ali, nós poderíamos ter sido qualquer coisa! Então, eu me sinto bem assim, sendo irmã da humanidade. Eu só senti falta de um alguém pra me ajudar quando a minha mãe morreu. Porque o meu pai morreu muito cedo, e a minha mãe, eu que estava cuidando dela, e o médico disse: “Se internar, ela vai viver uns quatro dias e, se ficar em casa, não deixa as crianças irem pro quarto, que ela pode ter estourado em sangue e ter uma morte feia, não vão gostar de ver”. Então, eu fiquei naquela angústia: seguro em casa e enfrento essa barra com três crianças pequenas ou interno? Aí eu segurei mais um dia e no dia seguinte internamos, e ela morreu dali a um dia. Então, essa foi uma decisão que eu tive que tomar. Mas, depois dessa decisão, eu não tenho mais medo de tomar decisão nenhuma, porque eu peço pra Deus, digo: “O Senhor me informa o que eu tenho que fazer aqui”. Eu tenho fé que ele vai me encaminhar. Porque a gente costuma rezar o Pai Nosso e fala “seja feita a vossa vontade”. Acaba, fala: “Ah, meu Deus, faça com que isso aconteça!”. Aí Deus fala: “É minha ou é tua, minha filha, resolve aí!”. E aí depois não dá certo, a gente fala: “Deus, não me escuta!”. Deus escuta, a gente que não escuta Deus!

P/1 – E, Cléa, com exceção do seu avô do lado materno, que faleceu muito jovem, a senhora chegou a conhecer os seus avós?

R – Da parte de mãe não. Minha avó morreu, ela conheceu meu pai, que estava já namorando com a minha mãe, mas morreu em 1944 e eles casaram em 1945. E, da parte do meu pai, sim, eu conheci o meu avô. Ele morreu, eu tinha cinco anos, se chamava Amadeo Magnani. E minha avó, Zenaide Paganini, ela viveu até 96 anos, eu conheci bem. E também conheci depois, por fotografias, os meus bisavós que eram Ricardo, por coincidência, que era a justificativa do nome do meu pai, e ngela, ngela Pinotti, que era parente desse Doutor Pinotti, que foi da política aí, Aristodemo Pinotti.

P/1 – E, só pra deixar registrado, se a senhora souber, o lado da mãe, da sua mãe, o nome dos seus avós.

R – Meu avô se chamava Joaquim Luiz Gonçalves e minha avó se chamava Maria Luísa da Conceição. Agora, também tem outra história interessante. O meu avô, quando casou com a minha avó, falei que ele era viúvo. Ele era casado com uma moça da família Guedes lá de Itapira. E ela teve o nenezinho e morreu no parto, e ele ficou com o nenezinho dois anos e depois casou com a minha avó Maria Luísa. Eu não sei por quê, a família toda que meu avô fez, todos os filhos eram conhecidos pelo nome de “Os Guedes”. Sendo que Guedes era a primeira esposa do meu avô. Não dá pra entender. Um dia eu fui a Itapira, já era mocinha e, no interior, você chega, todo mundo vem lá ver, né? Então, eu estava lá passeando na praça, veio uma pessoa, chegou pra mim: “Ah, você que é filha da Rosa Guedes?”. Eu falei: “Guedes não, Rosa Magnani”, porque ela era casada com meu pai. E aí disse: “Não, mas ela era dos Guedes, era da família dos Guedes”. Aí que eu fui perguntar pra minha mãe: “Por quê?”. Aí que minha mãe contou a história, que o pai dela era viúvo de uma Guedes. A família inteira é chamada Guedes.

P/1 – E eles foram nascidos em Itapira?

R – Eu acredito que minha avó tenha sido, e o meu avô também deve ter sido dali da região de Itapira. A mãe da minha avó era gaúcha, Bárbara Franco ela se chamava. O meu bisavô por parte de mãe eu não sei, nunca soube.

P/1 – E, do lado do seu pai, os seus avós são nascidos em São Paulo?

R – Não, são italianos, vieram da Itália. O meu avô Amadeo Magnani nasceu em 1885 e ele veio da Itália com nove anos. E o pai dele, o Ricardo Magnani, era de 1858 e ele veio, mas não como imigrante, ele veio trabalhar na abertura do Canal do Panamá.

P/1 – Nossa!

R – Então, eles estavam lá na Itália, e italiano é um caso, não sei se você tem parentesco com italiano. Mas o italiano, ainda mais de aldeia da Itália, eles são muito...

P/2 – De que lugar que era?

R – Era de Magnacavallo, em Mantova. Província de Mantova, cidadezinha chamava Magnacavallo. Porque eles comiam carne de cavalo nessa cidade, então, por isso que chamava Magnacavallo, que significa “come cavalo”, né? E ele havia brigado com os irmãos, aqueles rolos de família, que um xinga o outro, o outro xinga o outro. E ele pegou e falou: “Eu vou-me embora, vocês ficam tudo aí, tchau mesmo!”. E pegou, chegou em casa, falou pra mulher – acho que era do mesmo estilo do meu pai, escreve na parede e tá acabado! Falou pra ela: “Eu vou trabalhar na abertura do Canal do Panamá”. Ela falou: “E?”. “E você fica aqui com as crianças, depois eu mando te buscar.” E ele veio. Trabalhou acho que seis meses ou um ano, não sei, na abertura do canal. Eu vi fotografia disso, porque eu também procurei me informar. Aquela peãozada que você não dá pra reconhecer nada! Sujos, barbudos, aquele chapéu até aqui, descalços. O Canal do Panamá era um lugar muito insalubre, tinha muita peste, tinha pernilongo, porque era um pântano, né? Aí ele trabalhou, trabalhou, trabalhou. No dia que terminou a parte que ele tinha contratado, o camarada que era responsável fugiu com o dinheiro de todos eles! Então, ele, em vez de mandar o dinheiro pra ela vir, mandou uma carta: “Olha, Angelina, me roubaram, levaram todo o dinheiro. Então, você, por favor, espera mais um pouco que eu vou descer pela América abaixo, vou ‘fare l’America’. Eu vou pro Brasil e, se não der certo, vou pra Argentina”. E ele veio. Agora, essa parte me falta pra saber como que eles se encontraram. Ela falou: “O quê? Você vai lá pro Brasil, arruma uma negra lá e me abandona aqui com quatro, cinco crianças?”. Vendeu os cabritos, os burricos, tudo que tinha lá e veio também! Quer dizer, nenhum dos dois veio como imigrante. Então, no Museu da Imigração tem todos os irmãos dele que vieram, Modesto, e, nossa, acho que eram uns nove irmãos. Mas o dele não tem. Então, o que aconteceu? Pensaram que ele tinha morrido, porque ele nunca mais deu notícia pra família. Ela veio também e também ficou por aqui, eles moraram em Santos um bom tempo. Aí, ele começou a trabalhar na estrada de ferro e, olha só, hein? Esse aí era o meu avô por parte do meu pai, do pai do meu pai. Ele fazia a estrada de ferro Santos-Jundiaí, que naquele tempo era da São Paulo Railway. A minha avó Zenaide, que era de Lucca, lá da Itália também, de outra região, veio embora pra cá, ela, a irmã e o pai e a mãe – ela só tinha uma irmã. Vieram, ela tinha 13 anos, já fazia tempo que o pai do meu pai estava aqui – que é tanto avô que eu já não lembro mais! E ela veio com a família dela. E o pai dela, o Archangelo Paganini, veio trabalhar na estrada de ferro também. Só que trabalhava aqui em São Paulo, no ramal da Cantareira, e o meu bisavô Ricardo, lá embaixo, em Santos. E o meu avô Amadeo era ajudante de foguista, porque era tudo de vapor, então, tinha que ir dentro do trem, tinha a locomotiva cheia d’água, aquele baita daquele bico da locomotiva era água. Ali atrás, tinha a caldeira e ali atrás tinha um vagãozinho cheio de madeira. O foguista tinha que ir pegando a madeira e ir jogando dentro da caldeira pra água estar sempre fervendo, porque a água fervendo expandia o tchu, tchu, tchu, assim que o trem andava. Então, o foguista tinha que trabalhar feito um doido pra estar sempre com aquele calorão ali, jogando o fogo lá. E como o outro trabalhava no ramal da Cantareira, o Paganini, que era o pai da minha avó, eles eram chefes de trem. Então, tinham aquelas casinhas na beira da linha onde os chefes de trem moravam. E o outro vinha, passava de foguista, passava o trem ali, ia lá e, conforme ele ia e vinha, eles se conheciam. Ainda mais quando era italiano: “Ô, você veio da Itália também!”. Era tudo amigo! Ele vinha e via aquela moça loira varrendo a casa dela ali, e passava o trem e o foguista aqui botando fogo lá e pegando fogo no coração, se apaixonando por aquela moça. E ele pegou e falou com o Archangelo, falou com o pai dela: “Eu acho tão bonita essa moça, sua filha”. Um belo dia, o Archangelo pegou e falou pra minha avó, que chamava Zenaide, a outra irmã chamava Florinda: “Olha, vocês duas venham aqui na sala hoje que vai vir uma visita”. Se arrumaram toda bonitinha, ficaram ali na sala, e, a tal hora, ele entra com esse rapaz de chapéu: “Esse aqui é o Amadeo, qual que é?”. “É aquela ali.” “Ele vai casar com você, viu?” Então, ainda bem que era um rapaz bonito, ele era cinco anos mais novo que a minha avó, e eu não trouxe foto dela, mas ela era muito bonita e ele também. Então, foi assim que eles ficaram se conhecendo e se casaram.

P/1 – Surreal!

R – É, tudo assim, tudo tem a sua história, né?

P/1 – E como que você tem acesso a essa história?

R – Alguém me contou uma vez, e eu gravo na memória. Porque eu presto muita atenção, desde criança, sempre fui assim. Quando alguém me fala uma coisa, não é assim, pode deixar! Acho que por ser filha única...

P/1 – Pode? Então, Cléa, como a senhora tem ou teve acesso a todas essas histórias da família?

R – É porque eu presto muita atenção ao que me falam. E a minha avó me contou uma parte, a minha mãe contou outra, o meu pai contou outra. E aquilo tudo foi se encaixando, e era assim que era. Então, aquilo gravou. Eu acho que a minha memória infantil foi mesmo assim uma tábula rasa, como se costuma dizer. Tudo que entrou ali, eu lembro de sonhos que a minha avó contou pra mim que teve. Que ela estava num bosque e um dia ela estava andando no bosque e ela parava e pegava a própria cabeça, punha no colo e penteava o cabelo e fazia o coque nela mesma! E ela chorava, chorava, chorava. E punha a cabeça na cabeça e andava mais um pouco. Parava outra vez, tirava a cabeça, arrumava o cabelo e chorava, chorava. Eu achei tão pitoresco esse sonho que nunca mais esqueci também! Então, são assim, tudo que me contam eu presto atenção. Tanto é que eu não sei, eu acho que tinha uma certeza de ser quem eu era desde criança, que até se alguém me xingasse, eu nunca me senti ofendida. Porque eu dizia assim: “A minha mãe não é isso que vocês estão falando. Eu não me sinto uma idiota, uma besta, uma burra”. Então, entra por aqui e sai por ali. E não gravava coisa ruim. Então, mesmo essas histórias dramáticas que eu conto, eu conto como uma história, não é pra ninguém ficar com pena. Mesmo a minha história com o Gilberto, do alzheimer, eu tenho um livro, eu fiz o livro. E ele conta toda a história, mas eu, na abertura do livro, eu já digo: “Esse livro não é um livro técnico, porque eu não entendo nada de medicina, e não é um livro pra ninguém dizer: ‘Ah, coitada, como ela sofreu!’”. Porque não sofri, foi um aprendizado. Eu sempre tive um apoio espiritual, de Deus mesmo, de a gente chegar na hora da dúvida e não ficar assim: “E, agora, meu Deus, vou me matar!”. Não! “E, agora, meu Deus?” E você vai dormir e de manhã cedo você acorda com a ideia: divide a tua casa no meio e aluga metade pra pagar a casa de repouso. E você pega e pergunta pro pedreiro se dá pra fazer e ele diz que dá. E eu não posso pagar. “Você paga quando puder.” E vai e faz e dá tudo certo! Então, eu acho que a gente tem que ter fé, tem que acreditar, porque nós não estamos aqui à toa. E nem o céu é cheio de estrelas só pra enfeitar a nossa noite, que a gente nem olha! Existe uma história que a gente ignora e existem forças que estão nos rodeando agora. E existem coisas que às vezes eu escrevo pra uma pessoa, às vezes a pessoa no Whatsapp me escreve: “Estou mal, aconteceu isso”. E eu escrevo lá um monte de coisa. Quando eu leio aquilo, eu digo: “Nossa, não me lembro de ter escrito isso!”. E são palavras que eu não imagino que eu tenha usado com a pessoa! E a pessoa: “Nossa, muito obrigado!”. Então, o recado foi dado! (Risos) E eu sou muito otimista.

P/1 – Cléa, seguindo a história, seus pais se casaram e foram morar onde?

R – Eles se casaram e vieram morar na Rua Oscar Guanabarino. O Parque da Aclimação, é a ruazinha que fica à esquerda, uma ruazinha estreitinha, existe até hoje. Só que, naquele tempo, ela terminava num muro, acabava ali, não sei se era um muro do parque, terminava ali. E tinham três casinhas geminadas. Eles moravam na do meio, de aluguel. Na casa de baixo, morava um casal, uma senhora portuguesa casada com um espanhol. A minha mãe era muito pra frente, ela andava de bicicleta. E ela ficou grávida de mim, eu sou de 1947, eles casaram em 1944. Então, teve todo esse tempo pra ela andar de bicicleta com ele, pra eles saírem. Ela pegava sacos de farinha alvejados e tingia de azul e fazia calças compridas que nem as de moletom, com elástico lá embaixo, fofas, pra andar de bicicleta. Não existia calça jeans naquela época, e mulher usar calça, hum! Então, essa mulher via minha mãe, meu pai ia treinar com meus tios, que os cinco corriam de bicicleta. Depois um parou, depois o outro também casou e parou, e meu pai e o seguinte dele andavam ainda, treinavam muito. Então, pegava num sábado de manhã: “Vamos até Itapecerica?”. “Vamos!” A minha mãe perguntava: “Que horas mais ou menos vocês voltam?”. “Ah, são sete e meia agora, a gente volta lá pelas dez e meia, 11 horas”. Ela preparava um monte de sanduíche, pegava a bicicleta dela com o porta-bagagem cheio de lanches e ia encontrá-los na entrada dali da Anhanguera, que ela vinha – não existia a marginal do rio. Ela entrava dentro de São Paulo, na Lapa ali. Ela vinha até ali encontrar com eles, a turma vinha verde de fome, comia aquilo. Depois, iam todos até a casa, e os meus tios iam embora. E a mulherzinha achava que a minha mãe saía pra encontrar com esses homens. E xingava minha mãe. Minha mãe chegou um dia a encontrar com ela na feira, estava uma chuva danada, minha mãe trouxe ela debaixo do guarda-chuva. Quando chegou na porta, ela: “Vagabunda!”, deu a porta na cara da minha mãe. Ela era doida, ela fazia xixi no penico e de manhã jogava debaixo da porta da sala da minha mãe, rasgava as cortinas da minha mãe. Ela era um caso sério! E o vizinho da ponta era um taxista que chegava muito tarde da noite. Meu pai chegava às seis horas da tarde. Se o meu pai parasse o carro ali, ele vinha e parava o dele atrás, meia-noite, meu pai não podia sair de manhã. E, se meu pai ficava na rua esperando ele chegar, ele tinha que ficar até meia-noite. Então, meu pai punha o despertador, ia dormir, meia-noite tocava, e ele saía, o homem já tinha posto o carro. Ele vinha e punha o carro dele atrás do homem. Mas essa mulher da casa de baixo começou a implicar demais com a minha mãe, e eu já tinha nascido aí, e a coisa começou a ficar muito esquisita. Então, eu nasci em 1947, e, em 1948, eles foram morar na casa dos meus avós, pais do meu pai, que moravam na Barra Funda. E os filhos já tinham todos se casado, menos um, que ficou solteiro. E desocupou o quarto de mais um filho, que tinha casado, o Fioravante, ele tinha uma menina da minha idade, dois meses mais velha que eu. E ele já tinha saído pra morar em outro lugar, vagou o quarto. Então, meu pai e minha mãe vieram, moraram ali alguns meses até fevereiro de 1949, quando meu pai, ele conhecia um corretor de imóveis, um senhor chamado Japir. E esse corretor de imóveis conhecia um senhor que tinha uma casa de calçados na Praça Clóvis Bevilácqua, chamava Casa dos Quarenta, Casa Quaquá – tinha um pato assim na frente da casa, pintado. Era uma loja de calçados que fazia sapatos tamanho 40, que era tamanho grande. Então, era a Casa dos Quarenta. Esse homem, ele tinha a loja lá na Praça Clóvis e, nessa época, os funcionários eram, na maior parte deles, de Santo Amaro. Que Santo Amaro foi populacionalmente mais adiantado do que o Ipiranga, essa parte de cá. Então, esse senhor, olha só o que ele fez. Ele comprou a praça de um lugar que estava em loteamento e construiu uma casa de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, e um terreno vazio. Então, a casa tinha dez por 40, o outro terreno mais dez por 40 vazio, e ficou desde a esquina até a outra esquina da praça toda, acho que tinha umas oito casas ou dez, mais ou menos. Casa e um terreno, casa e um terreno. E ofereceu pros empregados virem morar ali, que ele viria buscá-los de manhã com um veículo próprio pra que ninguém chegasse atrasado ao serviço. Ninguém quis ir, porque, imagina, eles moravam em Santo Amaro, um lugar civilizado. Ia morar lá? Não tinha nem água! Não tinha luz. Condução, tinha um ônibus de manhã e um de tarde. Ninguém quis. Então, esse Japir pegou as casas pra vender. Como conhecia meu pai, sabia que o meu pai gostava muito de comprar terra, que ele dizia que terra é sempre terra, ele comprou uma das casas e deu entrada na outra casa do lado pros pais dele. Os outros irmãos viram, vieram ver, gostaram. Um que morava com a mãe, que era solteiro, comprou nos fundos do meu pai, que dava pra rua dos fundos. O outro irmão comprou do lado da mãe, que ia até o fundo também. E o outro irmão comprou do lado do meu pai, do lado de cá, metade do terreno. E todos os Magnani vieram morar na Praça André Nunes, na Vila dos Quarenta. Ali não tinha poço, teve que abrir poço. Quando nós viemos, já tinha luz e tinha só uma família morando, ela morava na casa número 18. Meu pai tinha comprado a 20, dado entrada na 22 e na 16. O da 16, ele falou: “Poxa, o senhor vai vir morar com a sua família aqui e eu estou no meio”. Ele estava na 18. Ele falou: “Eu vou mudar pra 16 pra vocês ficarem todos juntos”. Olha que amizade, né? E nós viemos morar ali.

P/1 – Então, lá foi a casa da sua infância?

R – Foi a casa da minha vida! Da minha vida até casar.

P/1 – Exato, mais do que a infância, né? E a senhora pode descrever como era essa casa?

R – Essa era uma casa muito boa de alvenaria, bem trabalhada, com teto, estuque, pintada com aqueles frisos na parede, com florzinha. Era muito bonita a casa, bem arrumadinha. E o terreno, meu pai, então, que não era exagerado, ele comprou a casa e mais os 20 metros do terreno. Então, nós tínhamos 800 metros quadrados, meu pai tinha um Renaultzinho, o “rabinho quente”, um modelinho de Renault bonitinho, curtinho. Ele dava a volta em volta da casa com o carro! Nós corríamos de bicicleta no quintal. Eu, meu pai e minha mãe andávamos de bicicleta no quintal todo. E meus avós moraram ali, meus tios pra cá, e a gente no fim de semana andava na praça de bicicleta, mas com a minha mãe no portão olhando. Eu não podia passar da casa da nonna pra lá. A minha prima já passava e ia até lá embaixo, e eu olhava: “Não, volta pra cá”. Porque eu tinha uma obediência assim medonha. Porque eu fui castigada muito pequenininha por uma desobediência. O meu pai tinha cercado o quintal todo com fios de telefone, porque ele trabalhava na Light e tinha muita sobra de materiais da Light. Eu tenho até um banquinho em casa, ainda hoje, que ele foi construído com tábua e bonde dos Estados Unidos. Os bondes, aqui em São Paulo, tinha o bonde a burro. Quando terminaram os bondes a burro, aí já era da época do meu pai, tinham os bondes elétricos. E eles usavam sucatas de bonde, porque nós não tínhamos fábrica de bonde aqui. Vinham as sucatas, que já estavam sucatas lá nos Estados Unidos. Imagina quantos anos tinha essa tábua lá nos Estados Unidos até virar sucata lá! Depois que estavam aqui em São Paulo, elas viraram sucata também, e meu pai pegou uma dessas tábuas do bonde e levou pra casa e fez um banquinho pra minha mãe, quando estava grávida de mim, fazer escalda-pés. Ela era baixinha, sentava no banquinho e punha os pezinhos na bacia com as pernas bem fortes de canela. E esse banquinho existe até hoje. Ele deve ter mais de 100 anos, tranquilamente. Porque eu já estou com 70, faz as contas, das sucatas de São Paulo com as sucatas dos Estados Unidos! É um banquinho centenário! Então, as coisas vinham de lá e eram usadas. Da Light ali, que não eram usadas mais, a gente pode ver isso, inclusive, na Cinemateca, onde eu faço parte com a Nori. Os mobiliários todos da Cinemateca são feitos com madeiras que eram de postes. E, embaixo das mesas, são aqueles pés de ferro dos postes que tem, que nem no Museu do Ipiranga, aqueles postes de ferro bonitos, que tem uma águia. São as pernas das mesas ali, a gente não aguenta carregar uma mesa daquelas. Porque ali, a Cinemateca foi um depósito de postes velhos da Light. Então, o meu pai pegou aquele monte de fios de telefone, que era um fio liso, de arame liso, e cercou o nosso quintal com três fios de arame pras vacas que tinham no curral em frente não virem comer as plantas da minha mãe. E eu tinha essa tia, a única irmã do meu pai, ela morava na cidade, na Lapa, na Vila Pompeia, não sei. E tinha um filho só, que era dois anos mais velho que eu. Quando ela vinha visitar a mãe, esse meu primo ficava doido quando via aquele monte de espaço na frente. Então, ele estava lá na casa da minha avó, a minha tia chegou, desceu, cumprimentou todo mundo, e ele viu o meu primo na quarta casa, que era filho do meu outro tio, e ele saiu correndo feito um dragão e chegou no fio de arame e não viu. Ele pegou no peito do menino, esticou até onde pode e, jopt, jogou o menino quase de volta na casa da minha avó de novo! “Meu Deus, o Ricardo fez uma cerca assassina, quase que me corta o pescoço do menino, coisa absurda!” Meu pai, no dia seguinte, arrancou tudo! Ficaram os buracos dos mourões que ele mesmo tinha posto. Pegou os fios, enrolou tudo e foi tudo pro lixo, jogou lá. E nós ficamos sem cerca no quintal. Aí minha mãe falou assim pra mim, eu tinha três aninhos: “Cléa, vem cá. Tá vendo esse buraco aqui no chão?” – o buraco onde tinha tirado os mourões – “Aqui, do buraco pra cá, é a nossa casa, do buraco pra lá é a casa da Suzana”, que era a minha prima. “Não é pra passar pra lá, tá bom? Você pode brincar, ela pode brincar, mas você não vai passar pra lá.” E ela foi lá pra dentro, trabalhar no servicinho dela. E eu fiquei ali com a minha prima. E a minha prima chegava e falava: “Tô na tua casa, tô na minha casa. Vem!”. E eu: “Não, minha mãe falou que não”. Daqui a pouco, essa minha prima foi lá na casa da minha avó: “Tô na casa da nonna! Vem!”. E eu fui. A minha mãe não estava trabalhando, ela estava na janela do banheiro me olhando pra ver se eu obedecia. Ela desceu, pegou uma varinha de uma planta, arrancou as folhinhas e, ship, nas minhas pernas! Três varadas.

P/1 – Quantos anos a senhora tinha?

R – Três anos. Aí a minha tia falou: “Não faz isso, Rosa, foi a outra que fez ela ir pra lá”. Minha mãe: “Da minha filha cuido eu!”. E me sopapeou e me veio com... Eu berrando, porque a minha mãe era o meu ídolo, eu idolatrava minha mãe! Me veio chacoalhando pra dentro e me sentou numa cadeira de compensado, que tinha um quebrado aqui, que era onde ela punha a roupa pra passar. Não tinha roupa, ela me sentou na cadeira. Aquela farpa da cadeira entrou na minha perninha, que eu tinha três anos. E eu olhava ali aquelas três varadas e eu chorava. E ela: “Pare de chorar, pare de chorar!”. Então, aquilo pra mim era o fim, eu estava sentindo: “Eu vou morrer aqui, agora é a morte isso aqui!”. Então, eu fui castigada nessa idade por uma injustiça. Hoje, eu odeio injustiça. Se você fala pra mim, que nem aquele Nardoni lá, que atiraram a menina pela janela. Se eles falam: “Eu não fiz isso, eu não fiz isso!”, eu não sou capaz de acusar se eu não vi acontecer. Porque eu sei a dor de uma injustiça, como dói! Então, a coisa que eu menos gosto na minha vida é da injustiça. É a única coisa que me faz chorar. Do resto, eu não choro nem com a morte, porque eu acho que a morte é necessária, todos nós vamos morrer, faz parte da vida. Só não gosto do sofrimento, mas a morte é tranquila.

P/1 – A gente estava falando da casa, né?

R – Você tinha perguntado como era a minha casa. Então, era a cerca assim, aí foi tirada. Aí meu pai fez a cerca toda de ripa, ripa de peroba. Ele furou todas as ripas, quatro furos na ripa com a maquininha de furar de mão! Não existia maquininha elétrica naquele tempo. E pôs dois preguinhos, porque, se você põe prego na peroba e bate, ela estoura. Então, ele furou tudo pra pôr os parafusos, os pregos ali, cercou ali. Aí minha casa ficou com cerca de ripa assim, até eu casar, porque, quando eu casei, eu ajudei minha mãe pra gente reformar a casa. E, depois de sete anos, ela já sofria do coração, e a gente não sabia. Aí, nós vendemos a casa pra um supermercado, que já tinha comprado do lado de cá, tinha comprado do lado de lá, tinha comprado o fundo e falou: “Quando a senhora quiser vender, me vende”. E, nesse terreno em que eu morava, tem um pé de jatobá que eu, quando tinha quatro anos, nós fomos pra Itapira, que minha mãe foi me mostrar pras amigas dela lá, que ela não tinha parente nenhum, mas eu chamava de tia. Estando lá, na hora de vir embora, em cima da mesa, eu vi um jatobá, aquela vagenzinha preta, uma vagem desse tamanho, né? Eu falei: “Mãe, o que é isso?”. “Oh, Rosa, tua filha não sabe o que é um jatobá? Pega, leva pra ela!” E a gente vinha de trem, e eu, no meio do caminho, quando pararam em Campinas, vinha um rapaz vendendo sanduíches de mortadela e queijo. Mas a minha mãe falava: “Não vamos comprar essas coisas dentro do trem, não sei de onde é, se está bem feito. Você quer comer um jatobá?”. E ela pegou o sapato de salto e quebrou na janela do trem de madeira, o sapato era azul-marinho de camurça, ficou todo cheio de pó verde! Aí, eu achei medonho aquele troço, né? E ela guardou as sementes. E chegou em casa, ela plantou. E hoje esse jatobazeiro está com mais de... Nossa, eu tinha quatro anos, estou com 70. Tem 63 anos, né? Ele está com a copa gigantesca, do lado do supermercado, o rapaz que comprou ali falou: “Nós nunca vamos cortar essa árvore”. E agora está em reforma o terreno todinho, que eles vão fazer um sacolão, vai inaugurar agora.

P/1 – E o jatobá está lá!

R – O jatobazeiro está lá, inteirinho lá, bonitão, dando jatobá!

P/2 – Posso fazer uma pergunta? Nesse quintal todo, com que idade você aprendeu a andar de bicicleta, já que os dois andavam de bicicleta?

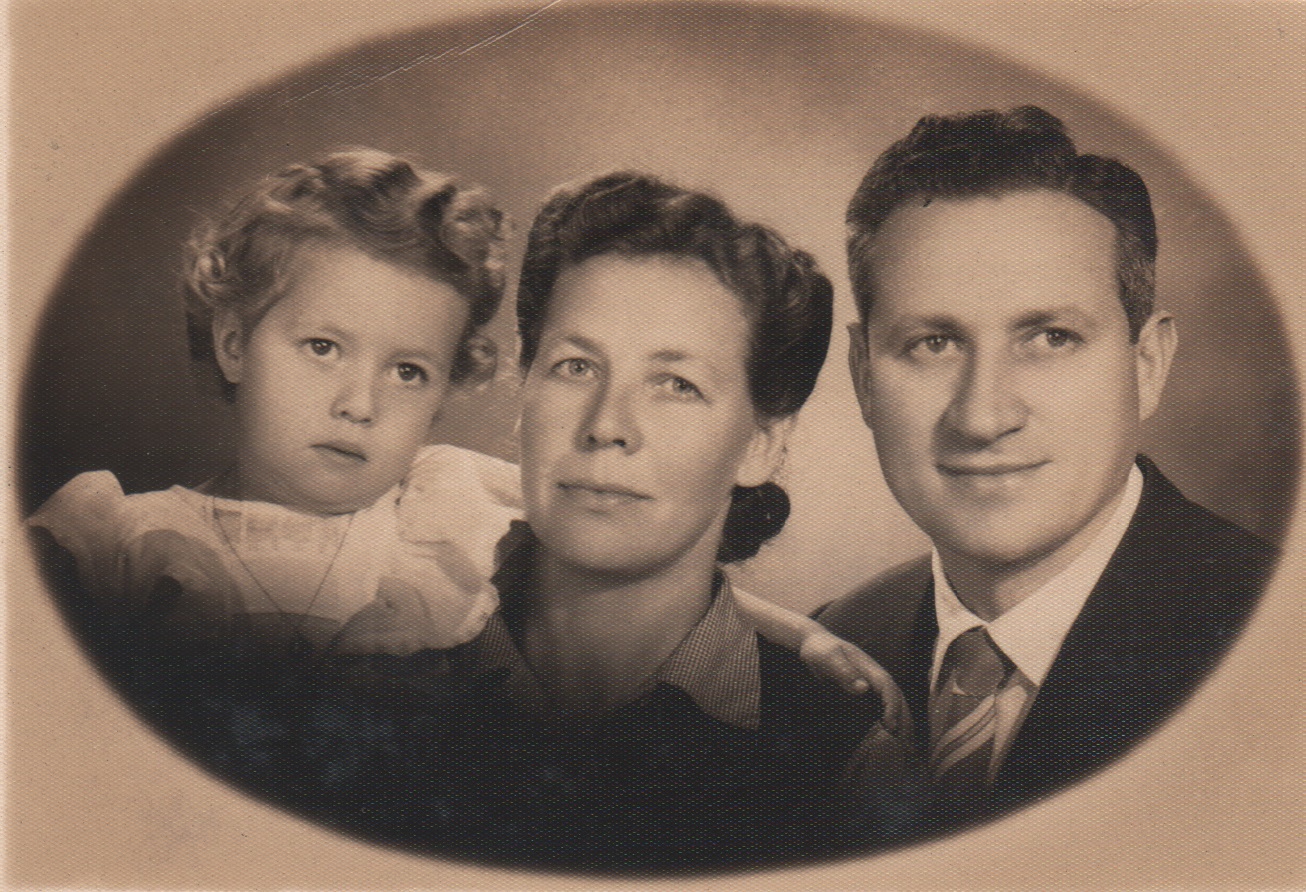

R – Ah, sim, eu tinha acho que de cinco pra seis anos. Meu pai comprou uma Philips pra mim, pequenininha, com as rodinhas de trás. Depois, assim que eu peguei, eu tenho fotografia numa bicicleta que a minha mãe desceu pra Santos. Aí eu andava com a dela.

P/2 – E você morou nessa casa até que idade?

R – 23 anos.

P/1 – E, ainda na casa, tinha divisão de tarefas?

R – Não. O meu pai ia trabalhar e voltava, vinha almoçar, voltava pra lá e voltava de tarde. Ele era o provedor da casa. A minha mãe não sabia quanto ele ganhava, não sabia quanto pagávamos de luz, não sabia nada. E ela trabalhava na casa e no quintal. Queria ver minha mãe feliz, era deixar ela no quintal com uma porção de galinha no terreiro. Ela passava o dia inteiro arrumando lugarzinho pra galinha fazer ninho, chocando, descascando, fazendo parto. Já viu cesariana de galinha? Minha mãe pegava o ovo que já estava choco, o pintinho bicando de dentro, ela escutava, fazia assim o pintinho: “Ih, ih”. “Tá vivo!” Ela quebrava ali e ia secando, ia pondo embaixo da galinha de novo. Daqui a pouco estavam os pintinhos lá. Então, sempre tivemos animaizinhos no quintal, codorna, pato, galinha. Uma vez (risos), o meu pai tinha comprado toda a linha da Arno de eletrodomésticos pra ela: a enceradeira, o aspirador de pó que parecia uma bala de canhão desse tamanho, a panela de pressão Arno, que tinha uma gradina que vinha dentro e cozinhava no vapor. Era uma beleza. A batedeira e o liquidificador. Deu tudo pra ela e falou assim... Ele tinha comprado um sítio em Atibaia quando eu tinha sete anos. Ela ficou encantada com o sítio, e ele ia se aposentar. Então, ele falou: “Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos nos aposentar”. Eu tinha tirado o diploma do Grupo, com 11 anos, fiz um ano em cada escola, porque meu pai era estranho, não sei. Ele começava uma coisa, daqui a pouco ele: “Não, aquele ali não é bom, parte pro outro!”. Aí fui pro Grupo Escolar Visconde de Itaúna e tirei o diploma. Aí ele falou: “Nós vamos morar no sítio, sua mãe adora o sítio, vamos morar lá. Então, você não entra na escola agora e eu vou te colocar na escola em Atibaia ou em Bragança, você vai de trem e volta”. “Tá bom!” E 12, e 13, e 14, e nós não fomos. E eu fiquei parada, sem estudar, só tocando harmônica de ouvido, tocando, tocando. Fiz curso de datilografia, passou.

P/1 – Sem ter ido pra escola?

R – Sem ter ido pra escola, só com o diploma do Grupo Escolar. Aí meu pai disse assim: “O negócio é o seguinte, a lei mudou. Se eu me aposentar agora, eu perco tantos por cento da aposentadoria. Então, eu vou trabalhar mais cinco anos e a gente vai fazer a minha aposentadoria e aí nós vamos mudar pra lá”. A minha mãe: “Ah é? Aí nós vamos mudar pra lá?”. “Vamos.” “Falta quanto tempo?” Faltavam mais uns três anos pra ele poder se aposentar. Disse: “Então, eu não vou usar nada disso aqui, panela de pressão, se puser no fogo de lenha é capaz de explodir”. Lá no sítio não tinha gás, não tinha luz. Aí ela falou pro meu pai: “Eu não quero todos esses eletrodomésticos que estão aqui, vamos vender tudo, porque eu vou levar pra lá pra quê?”. Aí meu pai falou: “Bom, então, eu vou vender pros meus irmãos que querem ficar e tem uma panela de pressão novinha, está na caixa. Então, fica com a panela de pressão”. Meu pai nunca deu dinheiro na mão da minha mãe, ele sempre: “Você precisa de uma roupa? Vamos lá comprar”. Ele comprava tudo, até sutiã e calcinha ele comprava pra ela! Aí, ele deu a panela de pressão pra ela, falou: “Essa panela de pressão você vende e pode ficar com o dinheiro pra você”. “Quanto que custa?” Ele falou: “500 cruzeiros está bom”. Nós tínhamos uma feira na porta de casa, toda terça-feira. Era época de Natal, veio um sujeito lá com os engradados de galinha, era tudo vivo, não vendia nada morto na feira. E o sujeito me vem com cabrito e com leitão. Uma leitoinha bonitinha! Minha mãe chegou: “Ah, que bonitinha! Quanto que custa?”. “500 cruzeiros.” “O senhor aceita uma panela de pressão?” Trocou a panela de pressão pela leitoa. Quando meu pai chegou em casa: “Ricardo, vem ver o que eu comprei com o dinheiro!”. “Eu dei o dinheiro pra você comprar uma roupa pra você!” “Ah, vou comprar roupa? Eu não saio, eu não sei dirigir, tenho que pegar ônibus. Ah, não vou!” Comprou a leitoa. Essa leitoa deu um trabalho que você não calcula! Ela roía o chiqueiro onde ela estivesse e, um dia, nós estávamos, eu e minha mãe, no sítio, que era que nem Carnaval, a gente foi na véspera, e meu pai ainda tinha que trabalhar na segunda-feira e depois ele foi pra lá. Na manhã que ele acordou pra ir trabalhar, a porquinha tinha escapado do chiqueirinho e estava tentando raspar por baixo da cerca pra passar pro terreno vizinho, que era do meu tio, que já tinha vendido e ia dar pra uma terceira casa em que morava um casal que tinha cães de caça! Dois perdigueiros desse tamanho, os cachorros estavam que nem doidos no muro sentindo o cheiro da porquinha lá. E meu pai consertando a ripa. A porquinha veio, veio, veio, ele pegou o martelo e pá na testa da porquinha, matou a porquinha (risos). Aí falou pro meu primo: “Você sabe limpar? Limpa que de tarde eu vou levar pra lá”. Pegou, deu um quarto da leitoa pra mãe dele, um quarto pro primo que ajudou e levou meio porco lá pro sítio! Minha mãe quase morreu de ver a porca esquartejada!

P/1 – Mas a intenção de ter a leitoa...

R – Não era pra ser comida no Natal! Não, minha mãe tinha se apaixonado por ela, nossa! Minha mãe passava óleo Johnson na leitoa! (risos) Ela adorava a leitoinha!

P/1 – Tinha nome?

R – Não lembro. Acho que não, acho que não chegava a ter. Mas nós sempre tivemos bichos no quintal. Tive coelho, tive pato, mas de criação mesmo, pra vender. E geralmente nessas épocas acontecia um problema, e a pessoa que estava nos ajudando ia embora e sobrava tudo pra minha mãe sozinha. Uma vez, meu pai comprou uma caixa de pintinhos de um dia, 101 pintinhos. Ele vinha descendo a Rua Bom Pastor, que a Rua Bom Pastor subia e descia. Ele vinha descendo com o carro com 101 pintinhos dentro da caixa, piriri, piriri, dentro do carro. O carro de trás, pum, bateu na traseira do meu pai! Porque meu pai tinha brecado, porque tinha o farol fechado. O sujeito saiu de dentro do carro que nem uma onça e veio brigar com meu pai: “Por que você brecou? Por que não sei o quê...”. Meu pai, jun jun, jun, fechando o vidro do carro, a caixa tombou dentro do carro, os pintinhos saíram tudo dentro do carro. Aí meu pai falou pro homem: “Olha, me dá seu endereço que eu pago o senhor”. “Faz um cheque!” “Tá bom, tá aqui seu cheque.” E chegou em casa, tocou a buzina lá na porta, minha mãe, tinha a garagem embaixo, mas toda fechada. Meu pai: “Abre o portão!”. E minha mãe: “Por que eu tenho que abrir o portão? É sempre ele que abre!”. Abriu a porta da garagem, abriu... “Fecha a porta de lá, fecha as janelas!” Minha mãe: “Mas o que tem dentro do carro?”. Abriu a porta do carro, parecia uma cachoeira de pintinho amarelo! E pra gente achar e pegar todo aquele monte de pintinho? Depois os pintinhos cresceram e começaram a se comer uns aos outros. Eles são antropófagos. Quando começa a sair a pena, um vai atrás do outro, bica, sai sangue, vêm todos! Eles comem o outro vivo, até as tripas começarem a cair no chão! Horrível, horrível! E toca nós separarmos os pintinhos um por um nas caixas. Depois tivemos coelho, foi a mesma coisa. Os coelhinhos, quando eram bonitinhos, lindinhos, pequenininhos, uma gracinha. Quando começava a chegar na idade de acasalar, ele morde a cara do outro e mete os dois pés na barriga do outro. As tripas voam tudo no chão! É feroz a briga de coelho. Mas nós separamos coelho por coelho. Depois tivemos pato. O pato, a mesma coisa. Então, a gente comprava caixa de madeira, dessas de tomate, serrava na frente, punha uma grade no fundo, punha o pato lá dentro, ficava só a cabeça pra fora. E tinha que dar banho no pato todo dia, porque ele fazia tudo ali também, né? E o danado, ele botava a asa no chão, no vão da madeirinha e fazia assim com a cabeça pra fora, ele empurrava a caixa até encostar na caixa do outro! Quando o outro punha a cabeça pra fora, pra comer, ele pegava por aqui e matava o outro pato dentro da caixa. Então, eu aprendi que bicho é pra ficar no zoológico! (risos) Porque dá muito trabalho! Então, minha vida foi assim, nesse quintal, brincando com a minha prima que morava do outro lado da cerca, que aí meu pai fez a cerca, já não era mais o buraco!

P/1 – E quais eram as brincadeiras?

R – A gente brincava muito de casinha e, uma vez, nós resolvemos... Minha mãe ouvia muita novela da Rádio São Paulo, escondido do meu pai! Porque ele não gostava, porque a minha avó também não gostava – ele obedecia muito a mãe dele. Meus cabelos não eram pra ser cortados, era ela que decidia, não é pra ir na cabeleireira. A outra nora ia, a mãe da Suzana levava no cabeleireiro, ela ia, fazia permanente. A minha mãe usava os cabelos enroladinhos aqui, como meu pai a conheceu quando se encontraram naquela praça, naquela noite. Nunca deixou ela mudar de penteado. E eu tinha que continuar no mesmo caminhar, não podia ir no cabeleireiro. Eu sempre tive cabelo crespo e eu era gorda. Eu, com 13 anos, tinha esse tamanho que eu tenho e pesava 80 quilos. E a minha prima Suzana era bonitinha, magrinha, loirinha de olhos azuis. E minha tia falava: “Ah, como a Suzaninha está linda, olha o corpinho da minha filhinha, que lindinho! E a Cléa parece um colchãozinho amarrado no meio, né?”. Então, aquilo pra mim: “É mesmo, eu pareço um colchãozinho amarrado no meio!”. E me acomodei naquele jeito. Minha mãe molhava meu cabelo, repartia no meio, penteava até aqui e cortava aqui e cortava aqui. Aí o cabelo secava e ia virando o João Felpudo, né? Punha um grampo aqui e ia lá. Então, eu sempre me achei assim, a minha autoestima nunca foi boa. E, agora, depois que eu encontrei os amigos, que dizem: “Nossa, seu cabelo está bom, você está bonita”, não sei o quê... Que nem hoje lá, todo mundo: “Ah, você está bonita”. Meu Deus do céu, só porque pus uma blusa de cor diferente? Meu pai costumava dizer assim: “Essa blusa ficou bem em você”. Ele não dizia: “Você está bonita”. Então, a palavra “bonita” pra mim nunca foi dita. Nem pelo marido. Como ele era muito bonito e a minha sogra falava: “Ah, o Gilberto é tão lindo!”, então, eu sempre achei que ele era o bonito. E eu também estava conformada em ser como sou, nunca me senti mal por isso. Mas as nossas brincadeiras ali eram brincar de casinha. E a minha mãe, como ouvia muita novela na Rádio São Paulo escondida do meu pai, eu ouvia aquelas vozes bonitas e, um dia, eu e minha prima resolvemos escrever uma novela. Acho que a primeira minhoquinha de escritora estava ali. Então, a novela ia se chamar Meu Inesquecível Amor, que era o Waldemar Ciglioni que falava: “Meu inesquecível amor”. Então, começamos: fulano sai pela rua, encontra a moça, aquela historinha. Nós duas, lá na beira da cerca, eu do lado de cá, ela do lado de lá. Daí, nós escrevemos. Chegou na hora do almoço, a minha mãe pôs o almoço e foi lá ver o que a gente estava fazendo. Terminou o almoço, ela falou: “O que vocês estão fazendo?”. Eu falei: “Ah, nós estamos escrevendo uma novela”. “Ah, mas é muito cedo pra vocês fazerem essas coisas. Apaga aquilo lá e joga fora.” Então tchá, tchá, tchá, joguei a minha novelinha no lixo ali e fiquei frustrada. “Puxa vida, por que será que eu não posso escrever? É muito cedo. Por quê? Será que se fosse depois das cinco da tarde podia?” (risos)

P/1 – (risos)

R – A gente não entendia porque era e nem ela também explicava. Mas as pessoas dão o que têm. Minha mãe foi criada com a mãe dela e também, se fosse a mãe dela, não sabia pra explicar. Então, eram tabus!

P/1 – E o que a menina Cléa queria ser quando crescesse?

R – Nunca fiz plano, nunca! Nem de me casar, nem de ter filhos, nem de ser nada. Nem de ser professora, nem de ser médica. Eu adorava escrever, sempre gostei. Na escola, quando a professora fazia composição à vista de uma gravura, ai, como eu amava! Ela vinha com um quadro assim, dobrava aquele quadrão, tinha lá uma menininha brincando debaixo de uma árvore, um menino chegando, um cachorrinho, uma casa de sítio. Você tinha que olhar ali e inventar uma história a respeito. Composição à vista de uma gravura! Quando era descrição da gravura, eu achava chato, porque todo mundo já está vendo isso daí, vou dizer o quê? Tô vendo uma casa, é uma casa bonita. Agora, composição! Ai, aquilo mexia com as minhas minhoquinhas lá dentro. E eu começava: “Julia morava na cidade, e Joaquim morava no sítio. Eram primos, eles viviam estudando. Quando chegava no final do ano, todo mundo se encontrava. Ele estava chegando no sítio, e ela trazia as novidades da cidade”. Ela falava: “Máximo de dez linhas”. Ah, gente, eu fazia uma letra e minhoca pra caber nas dez linhas. Era um sacrifício pra mim muito grande parar de escrever.

P/1 – Tem alguma história, alguma composição que você lembre?

R – Que eu tenha feito? Esse mesmo da menina que morava na cidade e vinha encontrar o primo que morava no sítio. Andaram muito a cavalo, o cavalo chamava Estrelão, que era o nome do cavalo que eu tinha no meu sítio de verdade. Então, eu misturava um pouco da verdade minha com... Porque no sítio eu ficava muito solitária, porque algumas vezes a minha prima ia junto, mas depois minha tia não queria mais deixar que ela fosse. Aí, eu ficava lá, minha mãe cuidando da casa, lavando a roupa. Era bomba de poço, tinha que bombar pra encher a caixa-d’água. Meu tio, que era irmão da minha mãe, morou lá 40 meses, ia plantar alguma coisa e eu ficava sozinha. Então, tinha a casa e tinha um morro do lado da casa. E nesse morro tinham uns pés de ameixa, era um pomar que eles tentaram fazer, mas muito íngreme. Então, do lado de cá, tinham pereiras, macieiras, era bem gostoso de ficar. E, nessa subida, tinham nascido duas arvorezinhas num patamarzinho de terra, nasceram aquelas duas arvorezinhas e se fecharam em cima, ficava um sombreadinho. Ali eu adorava pegar água com anil, dentro de uma coisinha, tinha um remédio que meu tio dava pro cavalo, que era cor-de-rosa, e eu punha no outro vidrinho. E subia lá e ficava fazendo química, adorava misturar aquelas coisinhas e perder toda a cor. E eu conversava comigo mesma.

P/1 – Você ajudava na casa, sua mãe pedia, te ensinava?

R – Sim, se ela pedia? Sim. Arrumava a cama, nessa época. Porque a gente foi muito frequentemente, foi dos sete aos 14 anos, mais ou menos. Depois, eu já não queria mais ir. Aí meu pai ia sozinho. Botaram fogo no sítio, nós estávamos lá, foi um horror! Acho que a minha fibromialgia começou lá, nessa vez que puseram fogo no sítio. O corpo doía tanto! Foi em 1955, eu sou de 1947, não tinha nem dez anos.

P/1 – Mas o que aconteceu, como foi o incêndio?

R – Nós tínhamos o sítio já ia fazer mais de um ano, já fazia dois anos que a gente tinha o sítio. E, um dia, amanheceu uma manhã tão bonita, meu pai e meu tio foram até uma adega de um sítio vizinho, que ficava a 12 quilômetros de lá, foram a pé buscar vinho. Porque a gente não ia de carro, lá ia de trem, a gente ia de trem. Pegava na Estação da Luz, descia em Campo Limpo Paulista, atravessava a linha e pegava a maria-fumaça. Andava 12 quilômetros de maria-fumaça e tinha a estaçãozinha ali. Ou andava mais um pouquinho e chegava à Estação de Iara. A estaçãozinha ainda tem lá, só que está invadida agora, acabaram com tudo. E de lá a gente andava três quilômetros a pé até a casa do sítio. E nesse fim de semana meu pai foi com meu tio buscar o vinho lá nos Scarelli. Minha mãe preparando um ganso ao molho pardo e uma polenta, divinos! Aí, meu pai e meu tio saíram às seis horas da manhã e bate estrada pra não pegar o calorão do dia. E voltam com duas caixas de vinho, imagina, caixas de garrafas de vinho na mão. E meu tio com um carneirinho no pescoço, que eles tinham comprado pra mim, um carneiro de verdade, pequeno!

P/1 – Vivo?

R – Vivo! Amarrava os pés do carneiro aqui e vinha a cavalo aqui. Meu tio devia estar morrendo de calor com aquele monte de pele! Chegaram em casa, o almoço estava pronto, minha mãe preparou, mas estava demais aquele ganso! E tomaram vinho, comeram. Acabou o almoço, todo mundo ia descansar um pouco, tinha a rede, meu pai foi deitar. Daqui a pouco, vem o filho do sitiante vizinho, o menino: “Seu Magnani, Seu Magnani, corre, estão pondo fogo no sitio!”. O sítio pra lá do nosso, ele não tinha saída pela estrada de cá, ele teria saída por uma estrada de cima, que estava abandonada. Então, quando a gente comprou, tem um caminho que passava na porta do nosso sítio e ia até a estrada, por dentro do nosso sítio, passava na porta da nossa casa, dentro do nosso sítio. E essa família aproveitava essa estrada pra passar, e a gente nunca proibiu, deixava sempre lá. Um dos filhos dela, dessa senhora, chamava Dona Benedita, era jogador de futebol do Bragantino, naquele tempo que o Bragantino estava começando. E eles vinham com o caminhão cheio de jogadores de futebol, tinham ganhado lá onde eles tinham ido jogar e vieram todos bêbados. E paravam o caminhão na estrada, desciam do caminhão e punham fogo na beirada da cerca. E, pondo fogo, pondo fogo e, quaquaquá, pegavam o caminhão, iam mais pra frente. “Ah, vamos botar fogo nessa porcaria!” E, bababá, botando fogo. O fogo foi lá da estrada, ele subiu, passou por toda, acho que uns três... Nós tínhamos 12 alqueires. Ele passou acho que por uns cinco alqueires, e a nossa casa ficava no meio do sítio, baixo, no centro, lá no meio. Quando a gente saiu de dentro da casa, a fumaça já estava ali em cima do barranco, chegando na casa. O meu pai e meu tio sozinhos lá, meio bêbados do almoço, cansados, tinham andado 12 quilômetros, pegaram a foice, um facão cada um, e saíram. “Vamos cercar, vamos cercar o fogo!” Cortar o mato pro fogo não passar. Entraram por dentro, na frente do sítio tinha um eucaliptal, que a gente até vendia a lenha do eucalipto. E, no meio desse eucaliptal, tinha uma estrada abandonada, com um barranco. Meu pai indo lá, fum, caiu no barranco, ficou lá no buraco! E o fogo veio, passou por cima dele, queimou tudo, sapecou os cabelos, rasgou toda a roupa dele, veio cheio de fumaça. Eu e minha mãe ficamos sozinhas na casa. Meu pai e meu tio sumiram lá pra cima, não tinha celular, não tinha como avisar, nada. E os outros sitiantes começaram a vir pra nos ajudar. O fogo atravessou pelo eucalipto, pegou no sítio dessa família que tinha o jogador de futebol, que tinha botado fogo, foi pegar fogo na casa da mãe dele também! E os bichos... Ah, que dó que dava! Veadinhos, tatu. Do meio do eucalipto, eles vinham fugindo do fogo, eles passavam entre mim e minha mãe assim, sem medo nenhum, e iam pra perto do lago que a gente tinha, de medo do fogo, né? E eu vendo aquilo, minha mãe com regador pegando água da bomba do poço e molhando em volta da casa, porque ela falou: “Se o fogo chegar aqui, pega!”. E aquela fumaça, aquele cheiro de queimado, aquele ronco do fogo, nunca mais eu vou esquecer! Aquilo foi me dando uma dor no corpo, mas uma dor, uma dor, eu me joguei no chão e eu rolava no chão de dor. Acho que foi o ataque da fibromialgia que eu tive com aquele pavor que eu senti. Aí, o fogo estava chegando mesmo, ninguém conseguia, meu pai veio do meio do eucaliptal lá, todo chamuscado, um machucado na perna daqui até em cima, porque ele caiu em pé, pegou um pau, rasgou aqui. Aí veio todo mundo dos outros sítios, inclusive, os irmãos desse que botou fogo também, a mãe dele e o Tio Benedito Sargento, que morava sozinho, 70 alqueires ele tinha, morava no finzinho da estradinha. Ele nunca saía de lá, ele viu o fogo, ele veio junto, ficaram tudo lá em casa. O tempo virou, mas virou um temporal e minha mãe com aquela “homaiada” toda dentro de casa. O nosso telhado era de telha vã, não tinha forro, eram só as telhas. Veio uma chuva de pedra, cada pedra desse tamanho, quebrava a telha, quebrava os vidros da porta da casa. Tinham umas janelas que eram abertas, a veneziana por dentro, e depois o vidro da sala. Estourava o vidro. Entramos embaixo da mesa da sala, tinha uma mesa enorme e a minha mãe esperou parar um pouco aquele horror, que foi o que apagou o fogo, graças a Deus, né? Então, tinham bastantes ovos de pata, tinha farinha, ela começou a fazer bolinho de chuva pra dar pra todo aquele monte de gente. Uma bacia assim cheia de bolinho de chuva! Então, pra mim o gosto do bolinho de chuva me lembra disso também. Eu associo muito cheiros, gostos com coisas que aconteceram. Aí o sítio ficou todinho preto, preto. Quando a gente saiu no dia seguinte pra vir embora, os mourões de cerca todos queimados, a cerca toda no chão, cinco fios de arame de 12 alqueires, tudo jogado no chão! Tivemos que chamar gente pra ajudar, meu tio pra arrumar tudo aquilo. Depois da primeira chuva da primavera, aquilo tudo verdinho, lindo de morrer! Então, é a impressão que eu tive. Mas o pavor... E meu pai tinha comprado uma vitrolinha de corda, porque lá não tinha luz. E comprou vários discos, meu pai gostava de ópera, de músicas boas. E ele levou uma música com Edu da Gaita, era um rapaz que tocava, a música chamava A Dança Ritual do Fogo. Eu não podia ouvir! Ele punha aquela música, eu começava a chorar! Aí um dia ele pegou o disco, era um disco de baquelite, e falou: “Cléa, vem cá, pega esse disco. Estoura ele no chão e quebra!”. Quebrei, e ele disse: “Agora, você não vai ter mais que chorar por causa dessa música!”. E hoje eu gosto dela! Foi uma cura terapêutica a bofetada (risos)!

P/1 – E quais são as suas primeiras lembranças da escola?

R – A primeira escola que eu frequentei foi uma professora particular. Perto de casa, depois do fim da praça, tinha a segunda rua à esquerda, era uma sapataria, era o Seu Jacob, que ele consertava sapatos. Então, naquela época os sapatos não eram de borracha, não existia, era tudo de couro. A minha mãe levou um sapatinho meu pra ele consertar, sapatinho de bico quadradinho de verniz, todo cheio de pespontinho em volta. Tinha aberto esse sapato. E a gente foi lá, e, enquanto ele estava consertando o sapato, minha mãe viu que um monte de criança ia entrando atrás da casa. A filha dele dava aula, a Dona Sara, era uma moça nova. Família tudo árabe, judia, não sei, falavam tudo com sotaque. E aí minha mãe conversou com ela e ela disse: “Sim, dou aula aqui, sim”. “Ah, então será que ela pode começar?” “Pode.” Ela disse: “Ela nunca esteve na escola”. E eu, pra ficar sem a minha mãe, aquilo foi triste! No dia seguinte, minha mãe fez uma notícia: “Ai, você vai pra escola! Olha, a mamãe vai comprar uma lancheira pra você levar um lanchinho! Olha, uma pastinha pra você levar seus cadernos!”. “Tudo bem, você vem comigo, mãe?” “Vamos, sim.” Me levou até lá e me pôs lá pra dentro. “A senhora não vai entrar?” “Não, bem, a mamãe não pode entrar, a mamãe vai ficar sentada aqui no banco.” Aí eu entrei, daqui a pouco saí correndo, olhei, e minha mãe estava sentada no banco. Ah, quando começou a aula, dali a pouquinho eu falei: “Eu quero fazer xixi”. “O banheirinho é ali fora.” Eu sabia que era fora, eu queria ver se minha mãe estava no banco. Quando eu olhei, minha mãe não estava mais no banco, aquilo deu um frio na barriga, um mal-estar, uma coisa, e eu entrei e já comecei bué, bué. Ela: “O que foi? Imagina, a mamãe foi buscar carne no açougue, ela já volta. Enquanto você estava aqui, ela ia buscar carne”. Quando ela voltou, eu chorei um pouquinho, mas ela logo voltou. Nós fomos pegar o sapato que tinha ficado consertando. O sapateiro pegou uns pregos e pregou em cima do sapato aqui assim, prendendo a sola! Minha mãe falou: “Mas como, Seu Jacob, desse jeito?”. “Ah, esse sapato não...” “O pé da criança, quase um dedo passa no fundo do prego!” (risos) Quer dizer, minha mãe pensou: “Se a escola for boa como o pai é sapateiro, eu estou perdida!”. Mas fiz os primeiros dois ou três meses lá, cheguei a passar pro segundo ano.

P/1 – Quantos anos você tinha aí?

R – Eu tinha sete. Aí fui pra outra professora particular que estava na praça, Dona Maria Josita Vieira. Ela é viva até hoje. Ela tinha uma escola em que ela dava aula, era mocinha, recém-formada, e ela dava aula particular em casa pra quem precisasse. Aí, a minha prima que morava ali na praça também, a minha mãe falou com a minha tia e nós duas íamos juntas. Era um horror a gente ir pra escola. Imagina, minha mãe ficava lá em casa de cima, nós andávamos cinco casas pra cá sozinhas pra ir na praça. Ah, que medo (risos)! Eu e ela fizemos o segundo ano ali na escolinha da Dona Maria Josita Vieira. Dali eu fui pra uma terceira escola, era lá embaixo, perto do Seu Isaac, só que descia mais, era uma escola já, chamava Externato Maria Aparecida. Era do Professor Fioravante Módulo e da Dona Nilza, um casal. Lá eu sentava na carteira de dois. Então, lá eu fiz o terceiro ano, tem até uma fotografia, eu recitando pro dia do professor, tudo lá bonito. E aí eu fui pro Grupo Escolar Visconde de Itaúna pra tirar o diploma oficial do estudo e fiz o quarto ano lá. Aí fiquei seis anos parada, esperando meu pai se aposentar pra ir morar no sítio. E não saiu a aposentadoria dele e não fomos pro sítio. Nesse período, eu fiz corte e costura, três cursos de corte e costura – e não gosto de costurar! Fiz datilografia, fiz os cursos do Sesi [Serviço Social da Indústria], enfermagem, arte culinária, bordado. E aí meu primo, esse filho da minha tia que era dois anos mais velho que eu, já estava fazendo o seminário no colégio ali da Domingos de Moraes, o Arquidiocesano. E a minha tia encontrou com meu pai e falou: “Ricardo, a Cléa está em que ano?”. “A Cléa está parada”. Ah, essa minha tia só faltou bater nele! “Você vai deixar a Cléa parada?! Olha, o Hélio já está no seminário e você fazendo essa menina perder tempo, ficar em casa parada, você tem que dar um diploma pra ela, fazer essa menina estudar!” Aí meu pai falou com a minha mãe, a minha mãe: “Bom, se não vai morar no sítio, vamos”. Então, fomos procurar, meio de ano. Fomos ali nos colégios da região, Virgem Poderosa, Colégio Modelo, todos lotados. Tinha inaugurado o Regina Mundi, que era o Sagrada Família, que eles mudaram ali pro Regina Mundi. Aí nós fomos lá, eu e minha mãe. Quando a irmã viu chegar aquela baita mulher querendo fazer o primeiro ginasial: “Ah, mas, nossa, nós não pegamos alunos maiores”. “Não, mas ela está com 17 anos.” “Ah, mas por que parou de estudar?” Passou um sermão na minha mãe! Aí deu uma provinha, eu fiz. “Tá bom, você vai fazer metade do quinto ano só pra constar que fez e já passa pra primeira série.” Quando foi o primeiro dia de aula da primeira série, eu chego lá, aquela classe de crianças que tinha já passado, todo mundo ali. E a irmã, pra ajudar, me incentivar, eu fui sentar na ultima carteira, né? A irmã: “Olha, nós estamos recebendo uma aluninha nova, uma coleguinha de vocês, que ela não pôde estudar, coitadinha, o pai dela não podia pagar escola pra ela”. Eu pensei: “Não é bem esse o caso”. Mas a turminha olhou: “Ahã!”. Como lá no colégio tinha muitas sorores que estudavam lá, eram mocinhas que vinham do Sul principalmente pra fazer o curso de irmã. Então, vinham semianalfabetas lá de baixo. Era gente que estava na lavoura em Santa Catarina. E conheciam, tinha o Colégio Madre Paulina, que ela que era a fundadora da congregação das nossas irmãs. E aí ela treinava lá e depois mandava pra São Paulo, pra elas terem um curso que desse um diploma. E, então, nesse dia, a Refinações de Milho Brasil distribuiu pra classe toda um caderninho que tinha palavras cruzadas, tinha tudo coisinha de entretenimento. Nesses anos todos que eu passei no sítio, não tinha televisão. Eu lia, lia, lia. E meu pai comprava toda semana pra mim a revistinha do Pato Donald, revistinha do Mickey. E umas revistinhas, palavrinhas cruzadas. Eu estava afiada com aquilo ali, que sabia de tudo. Então, as menininhas lá começaram: “Ah, eu não sei fazer palavra cruzada”. Eu falei: “Você não sabe? É assim e assim”. “Olha, ela sabe!” Daqui a pouco a rodinha lá toda em volta de mim, e eu sabendo, quer dizer, graças às palavrinhas cruzadas, eu fiz amizade na classe. Na hora das provas, eu sempre prestava muita atenção na aula, a ponto de, quando eu fazia assim, a professora repetia toda a explicação pra classe inteira, porque sabia que, se eu não tinha entendido, a turma também não tinha. E a turma começou, não tinha entendido tal coisa, vinha me perguntar e eu ajudava. Passava uma colinha de vez em quando também, que não me custava nada! Então, eu virei ídolo na classe. E daquela classe passo pra outra, passou pra outra e eu fiz até a quarta. Mas, quando eu fiz a quarta série, conheci o Gilberto e foi através de uma colega também. Meu pai já tinha falecido, que ele faleceu em 1966. E eu comecei a tocar na fanfarra do colégio, e a Eliana era a minha vizinha lá da praça também. E ela também tocava na fanfarra. Quando a gente ia chegando em casa num sábado, ela encontrou um rapaz na praça, e ele falou: “Eliana, tem ensaio hoje”. “Ah, tá bom, então eu vou.” Ele falou: “Você não quer ir?”. Eu falei: “Aonde?”. “No ensaio do teatro.” Não estava sabendo. “Poxa, você não falou pra ela, Eliana? Tem um teatrinho aqui, nós temos um grupo de teatro amador, a gente faz, estamos procurando gente. Você não quer fazer um teste?” E foi aí que eu falei pra minha mãe. Minha mãe: “Vai, Cléa, pelo amor de Deus, você é enfiada dentro de casa!”. Eu só saía com a minha mãe, a gente ia pra Bragança almoçar lá e voltava, eu dirigindo, só eu com ela. A minha prima, ela morava no Aeroporto de Congonhas, eu ia na casa dela e a gente saía junto. Mas a minha mãe ficava lá esperando eu voltar. Então, ficou assim, sempre muito sozinha. E ali que eu fui fazer o teste, e o Gilberto também era do grupo de teatro amador. Mas ele tinha terminado um noivado e ele me veio contar, contando assim. Nós ficamos amigos, amigos só amigos por dois anos. Aí depois que ele chegou.

P/1 – Antes de a gente chegar no Gilberto, eu queria saber como é que foi virar adolescente.

R – A minha adolescência foi indo pro sítio, eu com minha mãe e meu pai. Os sonhos vinham, eu escrevia alguma coisa, tinha aquela pessoa que você olhava na rua, passava perto da pessoa, te olhava também, mas não chegava e você ficava pensando: “Será que vai dar certo, será que não vai?”. Mas você não saía do seu portão! Então, era muito difícil. Eu passei a minha adolescência em pé no portão, olhando a rua, vendo o mundo acontecer do lado de fora do meu portão. Sábado e domingo, em pé ali o dia inteiro. Aí minha mãe chegava: “Cléa, você não vem comer? Vamos comer”. E comia, lavava o prato, enxugava a louça da minha mãe e voltava pro portão. E, olha, a pessoa passou, hoje não passou. Mas nunca saía do portão. Acho que também, não sei, porque eu tive um tio que se suicidou e a praça ali ficou assim meio... Ah, a casa do homem que se matou! E a gente ficou meio recolhido demais, né?

P/1 – Cléa, talvez pra gente finalizar por hoje, se a senhora se sentir à vontade pra contar, como se deu o falecimento do seu pai?