P - Falar seu nome, onde o senhor nasceu, quando...

R - Meu nome é José de Castro Silveira, no jornalismo José Silveira. Eu nasci no dia 12 de junho de 1919 em Guaratinguetá, estado de São Paulo. Filho de um professor brilhante que foi meu pai, José de Castro Silveira, e de minha mãe Benedita Nogueira de Castro. Meu pai faleceu muito moço, com 39 anos, deixou minha mãe viúva com três filhos. Três meninos. O mais velho era eu, tinha quatro anos. Nós, que éramos de uma família de classe média, com a morte do meu pai, nós fomos rebaixados na escala social, deixamos de ser uma família de classe média. Minha mãe foi fazer empadinhas para sobreviver como viúva. As empadinhas mais gostosas que Paraibuna comeu até hoje, e eu, com cinco anos entregava empadinhas por aí, a domicílio, por encomendas. Mamãe lutou muito, empregou-se numa fábrica de meias, cerzia baguetes nas meias, a luz de lamparina, e assim nós fomos crescendo. Para não constranger a família que era de pequenos burgueses em Paraibuna, mamãe mudou-se para Pindamonhangaba, onde montou pensão, pensão de estudantes. Os pensionistas eram todos de Paraibuna. E Pindamonhangaba tinha escola de Farmácia e Odontologia. Os rapazes iam estudar Farmácia e Odontologia, eram quatro ou cinco estudantes. Mamãe, dona de pensão, tinha panela numa mão e o livro na outra, porque ela começou a estudar. Ela percebeu que tinha de estudar, tinha de se formar. Formou-se professora e uma ocasião passou por Paraibuna um tio meu, Alfredo de Castro Silveira, irmão de meu pai, já falecido, e viu a cunhada naquele luta. Ficou com pena, me pegou pelos dedos e disse à minha mãe: “Ditinha, este eu vou levar pro Rio e vou devolver Doutor para você”. Ele era um grande advogado no Rio de Janeiro, ficou rico advogando, expulsando grileiros, daqueles morros que pertenciam à União. Ele não recebia em espécies, recebia em casas, terrenos. Ficou homem rico. Menino pobre em Guaratinguetá,...

Continuar leituraP - Falar seu nome, onde o senhor nasceu, quando...

R - Meu nome é José de Castro Silveira, no jornalismo José Silveira. Eu nasci no dia 12 de junho de 1919 em Guaratinguetá, estado de São Paulo. Filho de um professor brilhante que foi meu pai, José de Castro Silveira, e de minha mãe Benedita Nogueira de Castro. Meu pai faleceu muito moço, com 39 anos, deixou minha mãe viúva com três filhos. Três meninos. O mais velho era eu, tinha quatro anos. Nós, que éramos de uma família de classe média, com a morte do meu pai, nós fomos rebaixados na escala social, deixamos de ser uma família de classe média. Minha mãe foi fazer empadinhas para sobreviver como viúva. As empadinhas mais gostosas que Paraibuna comeu até hoje, e eu, com cinco anos entregava empadinhas por aí, a domicílio, por encomendas. Mamãe lutou muito, empregou-se numa fábrica de meias, cerzia baguetes nas meias, a luz de lamparina, e assim nós fomos crescendo. Para não constranger a família que era de pequenos burgueses em Paraibuna, mamãe mudou-se para Pindamonhangaba, onde montou pensão, pensão de estudantes. Os pensionistas eram todos de Paraibuna. E Pindamonhangaba tinha escola de Farmácia e Odontologia. Os rapazes iam estudar Farmácia e Odontologia, eram quatro ou cinco estudantes. Mamãe, dona de pensão, tinha panela numa mão e o livro na outra, porque ela começou a estudar. Ela percebeu que tinha de estudar, tinha de se formar. Formou-se professora e uma ocasião passou por Paraibuna um tio meu, Alfredo de Castro Silveira, irmão de meu pai, já falecido, e viu a cunhada naquele luta. Ficou com pena, me pegou pelos dedos e disse à minha mãe: “Ditinha, este eu vou levar pro Rio e vou devolver Doutor para você”. Ele era um grande advogado no Rio de Janeiro, ficou rico advogando, expulsando grileiros, daqueles morros que pertenciam à União. Ele não recebia em espécies, recebia em casas, terrenos. Ficou homem rico. Menino pobre em Guaratinguetá, filho de chacareiro, era barbeiro de dia e estudante à noite. E eu fui pro Rio de Janeiro, pequei um trem, aí cheguei no Rio de Janeiro e meu tio me matriculou em um colégio de cegos, a mim e um primo meu, o seu filho Alfredinho, que era dois anos mais novo que eu. Isto foi em 1928, agosto de 1928, e eu acabei me alfabetizando em Braille onde escrevo até hoje. Eu fui aluno do Instituto Benjamin Constant do Rio de Janeiro e até hoje eu me lembro o nome dos meus professores: Dona Palmira, Professor Miguel e eu fiquei de 21 de Agosto de 28 até dezembro de 1930 no Rio de Janeiro estudando em colégio de cego, hem?

P - Quantos alunos cegos tinham na sala de aula?

R - Eram 200 alunos cegos e dois videntes que enxergavam que era eu e meu primo. No estatuto do Instituto Benjamin Constant havia duas vagas para alunos não cegos e meu tio era um homem de muita influência e ele nos colocou lá. De fato era um colégio muito bom! Conhecido internacionalmente até hoje, mas foi traumático para mim, sair da barra da saia da minha mãe e ir pro Rio de Janeiro num Colégio de cegos, frente pra Bahia da Guanabara, frente pro Pão de Açúcar, ali na Praia Vermelha. A minha mãe formou-se em 1930, mas se sabe que este colégio não era ruim, eu gostava do colégio! Os fins de semana nós tínhamos direito a saída e uma enteada do meu tio, a Rosinha, uma moça muito bonita , ela ia nos buscar, a mim e ao irmão dela, o Alfredinho. Meu tio era casado com uma portuguesa muito ciumenta, e eles brigavam muito. Eu era assim um menino criado com muita pobreza, mas com muita paz, muita felicidade! Minha mãe era uma santa mulher, mulher meiga, doce. E eu estranhei, estranhava aqueles fins de semana naquele ambiente muito opulento, rico, nossa comida era servida em um carrinho, com garçonetes uniformizadas. Comia-se do bom e do melhor, mas tudo com muita tensão, minha tia era ciumenta eles brigavam em francês, em inglês, eles eram poligotas. E aquilo me fazia um mal, sabe? Às vezes eu chorava durante as refeições, mal conseguia terminar a refeição então chegava a um ponto que eu via a Rosinha se aproximar, chegar no colégio no sábado de manhã e eu me homiziava, eu fugia pra não ir para a casa do meu tio. O colégio era em um sopé de um morro, ali na Praia Vermelha, eu subia aquele morro e tinha umas bananeiras lá em cima, eu me homiziava, eu fugia, eu preferia passar o fim de semana com os ceguinhos, jogando futebol com eles, a ir pra mansão no Botafogo, compreendeu, onde era um clima ruim, terrível...

P - Como era a sua convivência com o seu primo e os outros alunos cegos da escola? Como que era o dia-a-dia da escola?

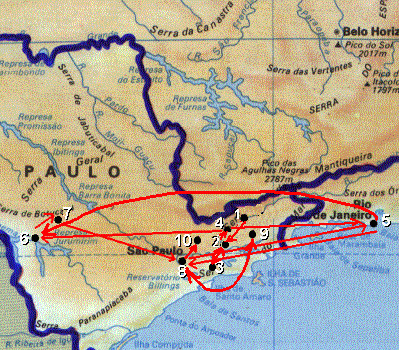

R - Era normal, por que você sabe que o cego perde a visão, mas desenvolve outros sentidos mais aguçadamente. A natureza tira os olhos e aguça outros sentidos. Eles jogavam futebol né! A gente jogava futebol, na bola tinha uma espécie de chocalho, uma lata que fazia barulho, e eles iam atrás da bola pelo barulho. E era boa a convivência. Tinham dois setores: o setor feminino e o setor masculino, era em outro prédio, mas vizinhos. Havia até namorinhos entre eles, mas era um colégio, um internato, era triste! Quarenta anos depois eu voltei ao Instituto Benjamin Constant, eu sai de lá em 30 e voltei em 70 com um amigo meu, Eduardo Pimenta, e lá não dei sorte por que cheguei lá em período de férias, então o Instituto estava vazio. Mas uma coisa horrível. Uma solidão... Pesado. E eu olhei aquelas paredes, aqueles corredores enormes, rigorosamente iguais aos do meu tempo. Até me arrependi de fazer a visita! Foi uma volta ao passado, uma coisa assim muito nostálgica, muito triste, uma fase muito dura. A minha infância foi dura, primeiro separado do pai que morreu, depois da mãe que me cedeu a um tio rico, não é? Eu fiquei no Rio dois anos e alguns meses sem ver a minha mãe. E me lembro até a minha despedida dela, e ela chorou muito quando me levou ao colégio. Mas em 30 ela se formou professora em Pindamonhangaba, e a primeira coisa que ela fez foi buscar o filho! Aí viemos, ela escolheu cadeira, foi ser professora de roça, necessariamente, porque não tinha pontos pra escolher e nos saímos do Vale do Paraíba, onde nós tínhamos nossas raízes, e ela foi ser professora em Cerqueira César, perto de Avaré, na roça. E para um menino que tinha saído de um colégio interno, de cegos, de repente se pilhar numa fazenda, numa roça, eu saí de um inferno para o céu. Fui menino de roça, minha mãe professora, tudo pobre, muito rústica, nossa casa não tinha fechadura, era uma tramela. Naquele tempo, em 1930 não havia ladrões, não havia tanto como há hoje e ali nós ficamos até 1934. Ali eu pesquei lambari, cacei passarinhos, e onde é hoje a represa de Jurumirim, andei a cavalo, guiei carroça, aprendi a mexer com animais, e todos os meses eu ia buscar o ordenado da minha mãe, em Cerqueira César, eram 12 km a cavalo, ia na coletoria e recebia o ordenadinho dela, 360 mil réis, pagava todas as dívidas que ela fez pra se formar, era trintas mil reis pra um, 30 pra outro, e voltava com o troquinho certinho. Nunca se evadia um tostão.

P - Como que era o dia a dia na roça?

R - Eu era aluno, mamãe precisava de aluno, eu e meu irmão éramos alunos dela, porque não havia alunos para formar o quorum. Eu era superalfabetizado, já tinha até noções de inglês e francês, que meu tio no Rio de Janeiro nos obrigava a aprender. Em 1930 eu tinha 12 anos e os alunos tinham sete, oito, mas eu precisava fazer número e atrasou muito os meus estudos, porque eu devia estar no ginásio, e estava no segundo ano do grupo, isto defasou completamente o meu currículo escolar. Mas foi muito bom lá no Macuco, bairro do Macuco. Ai em 1934 minha mãe se casou com o prefeito de Cerqueira César, que também era viúvo. Foi outro trauma na minha vida o casamento de minha mãe, coisa horrível. Eu não aceitava aquele casamento.Tive até ideia de suicídio. Depois eu absorvi tudo aquilo e o meu padrasto acabou sendo o meu melhor amigo, morreu nos meus braços.

P - Por que você não aceitava?

R - Não aceitava, nenhum filho aceita o casamento da mãe, o segundo casamento. É muito difícil. Isso é natural né, um pouco de egoísmo, isso é natural né, isso é, vem do ventre né. Mas tudo bem, o Avelino foi um grande amigo meu. Dois dias antes de morrer ele confessou a um amigo: "Olha eu tive cinco filhos, quatro da primeira mulher e um da segunda, mas o meu melhor filho não é meu sangue, é o Juca” que era eu. Então nós nos tornamos grandes amigos. Ele era um homem de bem, um homem correto, um homem bravo, eu aprendi muita bravura com ele, muita retidão. Mamãe casou-se em 34 e então fomos morar em Cerqueira César, onde ele era prefeito e minha mãe professora foi transferida. Em 35 eu fui interno no colégio Diocesano, Ginásio Diocesano Nossa Senhora de Lourdes de Botucatu, onde eu fiquei até 38. Interno, colégio de padre. Eu vim nesse mundo pra viver fechado. E a minha natureza é interessante, eu fechado eu não produzo. Tanto que em jornal eu nunca fui secretário de jornal, nunca fui “pauteiro”, eu sempre fui repórter, eu precisava do campo. Eu tenho que trabalhar a céu aberto, aí é que eu produzo, eu sou um passarinho, se você me fechar eu... O jornal tentou me fechar várias vezes até com promoções né, eu recusei. Sempre fui repórter de avião, de trem, nas estradas... E aí fiquei interno em Botucatu de 35 a 38. Terminei o Ginásio e vim pra São Paulo pra fazer o meu vestibular no curso de Direito, foi quando eu conheci grandes figuras: Jânio Quadros, que me deu trote, Quintanilha Ribeiro, Germinal Feijó, enfim.

P - Como era o trote?

R - O trote era aquele: raspar o cabelo, pintar o bicho, o trote era bem melhor que os de hoje, que são violentos. E morava em pensão, o Jânio era um estudante pobre. O Jânio ia na pensão, famosa pensão da Zizinha, Brigadeiro Luís Antônio, 52. Hoje não existe mais, é um prédio. O Jânio ia tocar piano na hora do jantar para filar a boia. Tocava uns fox americanos, tocava bem. E daí em 38 eu comecei em jornal. Fui procurar emprego em jornal. Eu morava em pensão, tinha aquela mesadinha de casa né. Minha mãe professora, meu pai prefeito de uma cidadezinha de 10.000 habitantes, a gente não tinha muito dinheiro, uma filharada né. Minha mãe levou dois, meu padrasto levou quatro. Então eu era mais velho, dinheiro não dava, não dava pra namorar né, e era muito pouco dinheiro. Então eu falei: “tenho que arrumar um emprego, tenho que trabalhar”. Foi quando eu fui trabalhar, tava contando pra você em "off" aqui, o Seixas & Seixas, era uma firma importadora de produtos de natal, alí na Barão Duprat de anúncio de jornal, pegava o anúncio de jornal e às vezes a gente chegava lá e já tinha dez na frente. Era difícil, o mercado era muito fechado. E aí eu fui correspondente dessa firma Seixas & Seixas, só que como eu disse pra você eu não escrevia num estilo comercial, contável né. Eu escrevia num estilo assim, mandava cartas meus pra firmas assim, quase num tom de carta de namorado. Eu brincava muito e os portugueses gostavam, sabe? E aquilo começou a produzir resultados comerciais, sabe?

P- Como é que era o texto dessas cartas?

R- Ah, era como nós estamos conversando aqui, informal. Eu fugia completamente daqueles jargões contábeis daquela correspondência, daquela epistolografia comercial, aquilo, eu detestava aquilo, compreendeu? Terminar a carta com "amos amos, é amigos atos e ovos"' é amigos atentos obrigado. Eu detestava aquilo, "prezado senhor", sei lá. Eu escrevia uma carta como se estivesse escrevendo uma carta para um amigo meu, comprando castanhas, né, e discutindo preços. Eu sei que eu trabalhei dois meses na Seixas & Seixas, depois eu fiz um concurso na prefeitura e passei em primeiro lugar. Quem me examinou foi José da Costa Bolsinhas, pai desse secretário de estado e Miguel Emprota. Dois nomes importantes na época, isso foi em 1940, 1939. Os dois foram prefeitos de São Paulo, Miguel Emprota e José da Costa Bolsinhas. Prefeitos da ditadura né, interinos. Mas dois grandes contabilistas, autores de livros, foram meus professores de economia. E eu fiz o concurso e eu passei em primeiro lugar. E eu fiquei assustado de ter passado em primeiro lugar, porque eu era péssimo em matemática, e péssimo em contabilidade e aí eu fui questionar, ingênuo né, devia ficar quietinho, né. Fui lá, me diz por que eu passei em primeiro lugar? Eu fiz uma prova de matemática e de contabilidade de certo razoável né, sete, oito, seis... Mas muita gente tirou dez né. Aí eles disseram: “Você passou em primeiro lugar por causa do seu texto, por causa da parte escrita”. Eu devo ter escrito uma carta dolorosa pra eles né, acho que esses dois choraram em cima do meu texto. Bom esse cara vai ter que, como era uma vaga só eu tinha que entrar em primeiro, se tivesse duas eu acho que eu teria sido o segundo, se tivesse vinte eu teria sido o vigésimo fatalmente, mas só tinha uma, então eles, eles ficaram, não sei acho que foi consideração, ficaram com dó da minha infância, eu não sei o que eu falei, eu não me lembro também né, não sou capaz de dizer exatamente. Mas foi alguma coisa que fizeram aqueles dois homens muito sábios, muito inteligentes e muito bons né, ficaram comovidos e eu passei... Era uma vaga só e eu fui o primeiro lugar.

P- Essa facilidade de escrever, o senhor acha que vinha de onde?

R- É. Eu acho que era um dom né, cada um tem um talento. Deus dá nossos talentos, cada um tem o seu. Um é aviador, um é mecânico de automóvel, outro é deputado, outro é estadista, político né, outro é narrador... Eu jamais seria capaz de narrar uma partida de futebol pelo microfone, não tenho ritmo, é dom. E eu vim para este mundo para ser jornalista, para escrever e é só isso que eu sei fazer. Você lê muito e eu fui muito bem orientado na minha leitura, com doze anos eu li Dostoievsky, "Recordação da Casa dos Mortos", brincadeira! Com 15 anos já tinha lido todo Machado de Assis e eu leio até hoje, e é impossível você não ler Machado de Assis, não é livro para uma leitura só não. Você convivendo com bons textos, textos fortíssimos, né? Gostando e tendo dom para escrever, quer dizer você assimila, Monteiro Lobato... Um monstro! Então eu tinha que ganhar dinheiro escrevendo, por isso é que eu sou pobre, por isso é que eu não fiquei rico! Se Deus tivesse me dado o dom de ser comerciante, ou deputado né, talvez eu tivesse me corrompido, talvez eu deveria ser um João Alves e tivesse me corrompido. O programa não tem censura né? O que seria muito ruim para mim, eu preferia... Uma vez eu entrevistei um juiz de futebol, eu vou fazer das minhas palavras as palavras dele, um grande juiz de futebol, João Edson, o maior juiz do Brasil, venal, a gente pode falar sobre isso, ele já morreu, ele contava isso para mim, eu lembro que em um programa de televisão na Cultura, era o João Duarte que conduzia, eu fiz uma pergunta, era um programa semelhante a este aqui, eram cinco pessoas, só que era um programa um pouco diferente, o entrevistado tinha um ou dois minutos para responder a pergunta. Eu perguntei qualquer coisa sobre João Edson e ele respondeu: "Olha Zé Silveira, entrei pobre e limpo na arbitragem e sai rico e sujo!" Inclusive quando ele morreu eu fiz uma crônica bonitinha sobre ele, uma crônica de exaltação, necrológico! Mas eu lembrei desta passagem porque marcava, e era uma contribuição para a história do futebol da arbitragem em várias épocas. Ele foi venal, e a culpa não era tanto dos árbitros, como não é até hoje, como nós temos até esquemas Parmalat, já tirou até o São Paulo de chegada de dois títulos e a gente pode falar porque isto é público, e há até um processo, na federação contra um dos árbitros, mas a culpa não é tanto do árbitro, né? A culpa é do corruptor e o corruptor é o dirigente, hoje melhorou muito, há 40 anos era pior, mas nós estávamos onde? Podemos voltar à vaca fria! Às vezes você faz uma digressão assim, sai do tronco e entra em um caminho vicinal.

P - Nós estávamos falando da carreira jornalística.

R - Ah... Jornalística, pois é. Ai eu estava na faculdade, fazendo vestibular, ah... Sim, eu queria ser jornalista, morava numa pensão em São Paulo, pouco dinheiro, pouca roupa, pouca barba, 19 anos e queria ser jornalista. Eu me cansei de trabalhar no Seixas e Seixas, então eu pedi a conta, eu ganhava 300 mil réis por mês e quando eu pedi a conta eles passaram para 600 para eu não sair, foi quando eu passei num concurso na prefeitura, e eu ia ganhar 450. Os portugueses me dobraram o salário, eles gostavam muito de mim, mas eu não quis ser correspondente comercial, aquilo me afrontava, me violentava, e eu passei num concurso na Prefeitura com mais possibilidade de fazer uma carreira, fui ganhar 450 mil réis, na Rua Líbero Badáro, o prefeito era Prestes Maia, de quem eu tenho estória para contar também e fui procurar emprego de jornalista e saí correndo por todos os jornais de São Paulo, botei terninho, magrinho, com uma gravata. Eu, com 19 anos, tinha cara de 15.

P - O senhor tinha convicção que era jornalismo?

R - É jornalismo. Eu comecei procurando emprego nas redações de jornal, mas era recebido com uma insignificância, um desprezo. Eu fui até no “Fanfulla”, que era um jornal Italiano, sem falar uma palavra em Italiano, era um desvario, era assim uma, era, eu estava que nem Fernão Dias Paes, procurando a minha esmeralda, sabe. Era um caçador de esmeraldas, eu precisava trabalhar em jornal, nessa ocasião eu já tinha trabalhado em jornais de interior. Aqueles artiguinhos, sabe? Pra namorada, sabe como é, 15, 16 anos, já tinha escrito no Correio de Botucatu, na Folha de Botucatu, depois você me pergunta: como foi o meu primeiro artigo de jornal.

P - Você poderia falar agora!

R – É. Eu era interno em Botucatu, tínhamos nosso professor de música e de desenho, era o Eurico Mascarenhas de Queiroz, um homem boníssimo de Tatuí. E foi presidente, inclusive, do museu de Tatuí, um homem conhecidíssimo da musicologia, era professor de música e de desenho... Duas matérias que eu detestava. Então nas aulas de desenho eu ficava escrevendo, completamente desligado da aula. Um dia eu senti um braço em cima do meu ombro, e era o professor que saiu da cadeira, da cátedra, sem que eu percebesse, veio por trás e pegou quatro ou cinco folhas rabiscadas, eu fiquei apavorado porque era colégio de padre, muita disciplina, os castigos duríssimos, e eu falei: “Meu Deus do Céu”, o nosso reitor era, foge o nome... Daqui a pouco eu me lembro!

P - E o senhor ficou com medo de um castigo?

R - É medo de castigo, não era físico, mas eram castigos duros sabe? Ajoelhava em cima de grão de milho, tinha dessas coisas sabe? Isso em 1935 e 1936. E eu fiquei apavorado, no dia seguinte eu não queria nem encontrar com o professor, Mascarenhas de Queiroz e veja o que aconteceu: no dia seguinte ele voltou com o jornal Folha de Botucatu com o meu artigo impresso. Foi a primeira vez que eu me vi impresso, eu tinha 16 anos. Eu fiz um artiguinho pra fugir da aula de desenho que eu não gostava, eu me lembro até hoje o tema. Eu criticava os anúncios do rádio que falavam, anunciavam remédios pra calo, pra hemorroidas, na hora do almoço. Você sabe, eu já tinha espírito crítico né, e a gente estava no refeitório né, e pegava-se muito a Rádio Record em Botucatu meio-dia e eu achava aquilo de um mau gosto, quer dizer com 16 anos eu já era crítico, então eu fiz um artigo nesse sentido e ele publicou, publicou com destaque, meu nome José de Castro Silveira. Isso incendeia qualquer criança né, qualquer adolescente, foi assim meu primeiro artigo. Mas eu comecei a procurar emprego aqui em São Paulo em 38, 39 e não conseguia, inclusive no jornal que iria ser meu durante 40 anos, a Gazeta. Quem me recebeu na Gazeta foi um jornalista que viria a ser um grande amigo meu que foi o Miguel Munhoz um dos melhores textos esportivos que passaram pela imprensa paulista. O Miguel Munhoz também me recebeu com desdém em 38, eu trabalhava na sucursal do Rio de Janeiro, mas eu não conseguia emprego. Aí um dia eu estava na rua e vi um jornal novo, ano primeiro, número um, eu falei: “Opa, mais um jornal, um jornal novo tal, Jornal da Manhã, jornal político pra defender a interventoria do Adhemar de Barros”. Aí eu me apresentei por jornal lá, Rua Ermano Simpliciado, hoje não existe mais, mas ali na Praça João Mendes, esse jornal ficaria ali mais ou menos, logo após a Catedral no número 17, num sobradinho. E aí eu fui lá em agosto de 38, me apresentei. Cheguei lá o jornal estava em fase de preparação, muito pedreiro, muito martelo, muito prego, e eu entrei no corredor e vi lá o secretário: Osvaldo Marianno, hoje é um grande amigo meu, tá velhinho... Eu entrei e pedi o emprego de jornalista. Jornal novo, deve estar precisando de gente. Aí eu entrei e o Osvaldo Marianno estava entrevistando um rapaz bonito, forte, falava alemão, inglês, francês, tinha abandonado a batina no último ano do seminário, tinha cultura humanística, e eu 19 anos, não tinha cultura nenhuma. E eu me sentei num sofá furado, tudo muito pobre, era o segundo dia do jornal, o Osvaldo Marianno com os olhos assim me ofereceu a cadeira para sentar. Sem falar uma palavra eu sentei. E ele conversando com o candidato a jornalista com a cruzinha de Congregado Mariano no peito, mas o Osvaldo Marianno soltava os cachorros no cara: “Não quero, não adianta você falar francês e alemão, nós precisamos de jornalista político, nós estamos aqui pra defender o Doutor Adhemar, não me interessa seção religiosa, nosso jornal não é religioso”. E o cara falava, insistia e o Osvaldo Marianno falando: “O senhor não entende. E eu ali pensando, poxa vida se esse poliglota, cara culto né, está sendo tratado dessa maneira e eu, deu vontade de sair, eu entrei em porta errada, mas achei aquilo falta de educação, sair assim e o rapaz tava dando um cartão pra o Osvaldo, “não eu não quero o seu cartão, o nosso deus aqui é o Doutor Adhemar”. E o homem foi embora. Chegou a minha vez, fiquei em pé na frente do Osvaldo Marianno, tomara que o Osvaldo assista essa entrevista. Pois não, ele olhou pra mim e disse: “Pode falar”, assim e perguntou: “O que te traz aqui”. Eu falei: “Olha, Doutor Osvaldo, é o mesmo assunto que colocou o rapaz pra fora daqui. Eu vim procurar um emprego de jornalista”. Ele olhou bem, era um menino, tinha 19 anos, mas tinha cara de 15, não tinha barba, menino puro do interior, ele olhou bem pra mim, ele cobra criada, ele olhou bem pra mim. “Eu estou gostando de você, você sabe escrever”. Eu trouxe comigo uma pasta da cor dessa calça que eu carregava com artigos, com o Professor Eurico de Queirós, e depois eu escrevi 20 a 30 artigos pra Folha de Botucatu. Cheguei a escrever até sobre aviação, eu pesquisava o assunto e no domingo saía o meu artigo. Os caras pensavam que era um cara de 40 anos e era um garoto de 16, 17 que estava escrevendo aquilo. Havia muito de pose, pouca cultura e muita pose, mas eu precisava vender meu peixe pra ele. E eu abri uma página, a primeira crônica que eu tinha lá era uma crônica de amor, eu inaugurei, todo jornalzinho de interior tem lá uma coluna, romântica, lírica, e eu fiquei fazendo aquela página. Ele pegou e trocou de óculos e leu o meu artigo. Imagina a minha expectativa, aprovado ou reprovado? Ele fechou, me entregou o artigo e disse: “Você leva jeito”. Nunca me esqueço desse “você leva jeito”. É Osvaldo se você estiver me ouvindo. E eu fui admitido, era um sexta-feira, agosto de 38 e ele me disse: "segunda-feira você procura o Mário Neme". O falecido Mário Neme, que foi editor do Estadão, grande jornalista, piracicabano. Na segunda-feira eu me apresentei ao Mário Neme, e aí surgiu dois Mários na minha vida: o Mário Neme e o Mário Miranda. Eu me apresentei e fiquei fazendo a página do interior do jornal, aquela “prefeitaiada” que escrevia pro jornal, era um jornal político. O golpe de dez de novembro de 37, que Getúlio fechou as instituições, o Congresso, derrubou todos os governadores eleitos e nomeados interventores. Em São Paulo foi nomeado Adhemar de Barros. Então os prefeitos eleitos no interior que não eram getulistas, todos foram varridos e nomeados prefeitos e então apareceu um jornal, o Aral do estado novo e do ademarismo. Os prefeitos tinham uma comunicação muito grande com esse jornal, era como se fosse o Diário Oficial deles. Chegava um monte de cartas e eu tinha que ler aquelas cartas, e fazer um “copy desk”, e eu tinha que mexer naquilo, disse com ç, coisas desse tipo, mexer naquilo, colocar títulos, gramática, eu era bom em gramática, isso é outra história que eu podia contar pra vocês. Eu era o primeiro aluno de português na minha época.

P - O senhor estava falando de como era bom em gramática...

R - Pois é interessante, uma coisa totalmente acidental. Eu era interno no Colégio Diocesano de Botucatu, e no primeiro dia de aula, em 1935, aula de português, o professor Euclides de Campos, ele tinha um método dele, no primeiro dia de aula ele pedia sua autobiografia. Meninos de 13, 15 anos não tinha uma biografia, enfim a gente escrevia, meu nome é tal, meu pai é tal, nasci na cidade tal, uma súmula, uma coisa elementar. Mas eu como tinha estória pra contar, a minha saga, meu pai morto, minha mãe viúva, e eu contei isso em duas a três laudas e no dia seguinte o professor Euclides de Campos voltou à classe, era um homem de 60 anos, um homem boníssimo, religioso, ele olhou a classe e perguntou: “Quem é José de Castro Silveira?”, eu me apresentei, ergui o braço, ele saiu da cátedra e foi até a minha carteira, assim numa distância de um metro e me disse as seguintes palavras pra classe inteira ouvir: "se você puxar seu pai na inteligência, na retidão de caráter, no amor ao trabalho, como você puxou na fisionomia, você será o primeiro aluno dessa classe". E ele me acumpliciou com a gramática. Eu precisava honrar a memória do meu pai, minha mãe me ensinou a cultuar desde os quatro anos de idade. E agora? Bom, o professor Euclides de Campos disse essas palavras porque ele identificou no meu trabalho escolar o menino filho do grande amigo dele que havia sido o meu pai, contemporâneo e colega de turma, formaram juntos em Guaratinguetá, formado em 1906, naquela época. Ele não sabia que o amigo estava morto, tanto que se emocionou com o meu texto. Meu pai sim tinha sido um homem brilhante. Ganhou todos os prêmios em todos os cursos na escola normal em Guaratinguetá, minha mãe tinha os prêmios, eram livros. Aí eu fui obrigado a comer gramática né, pra honrar a memória de meu pai, e fui o primeiro aluno da classe todo o curso. Comecei a estudar gramática, no começo eu não gostava. Acabei lecionando português em São Paulo em 1938, em curso de preparação para o ginásio, naquela época era comum. Eu fui professor, com 18 anos lecionava português aqui em São Paulo, no Colégio Bandeirantes. No cursinho preparatório para o ginásio. Eu fiquei pouco tempo nisso, porque o meu negócio não era o magistério, era o jornalismo.

P - O senhor falou que procurava emprego.

R - Pois é, eu comecei a procurar emprego aqui em São Paulo, aí em entrei no Jornal da Manhã, aquela história que eu contei, o Osvaldo Marianno pôs pra fora o seminarista com conhecimento humanístico e o diabo, e gostou de mim e me disse que me apresentasse ao Mário Neme e eu me apresentei e fiquei na seção do interior, corrigindo cartas de prefeitos, disse com ç, enfim, cartas muito mal escritas e eu fazia um copy desk daquilo, resumo, punha título e eu trabalhava com o Mário Neme, diretor do Jornal do Estado de São Paulo, piracicabano, grande jornalista. E ao meu lado trabalhava o Mário Rosa Miranda, que está vivo, eu sei que está vivo porque eu vi uma carta dele na coluna do leitor no Estadão, há uns dez dias atrás. O Mário Miranda Rosa foi um grande comentarista esportivo, grande juiz de futebol, é uma grande figura. E entre corrigir cartas do interior, de uma política que não era minha, meu pai foi prefeito em Cerqueira César e foi derrubado pelo Adhemar, lá em Cerqueira César, então eu até me violentava, fazendo “proselitismo ademarista”, se eu era “anti-ademarista”, eu não podia na época dizer isso porque o jornal era ademarista, e eu precisava do jornal. Aí eu tratei de sair da área de política, e nada melhor que ir para o esporte que não tinha ideologia, eu fiz amizade com o Mário e lá fui eu fazer futebol. Só que antes de fazer futebol eu fiz basquete, que eu não gostava. Foi meu primeiro emprego como jornalista, a gente recebia em vale, não tinha registro em carteira, não tinha nada. Eu ganhava 300 mil réis por mês e recebia 350 de mesada de minha mãe, 650 era uma renda de gerente de banco. Aí me sobrou dinheiro pra namorar, fazer roupas... Aí eu fiquei com uma pinta de estudante rico, aí eu podia acompanhar, mudei de time, comecei a frequentar a noite, a fazer uma porção de bobagens, não sabia administrar aquela dinheirama. E eu fiquei no Jornal da Manhã um bom tempo e conheci grandes jornalistas: Élcio Carvalho dos Santos, Élcio Carvalho, Mário Neme, Mário Miranda Rosa, Juvenal, Maurício Poeta, que escreveu um livro de poesias na redação - "Quando as estrelas descerem", está em Campinas hoje. Aquilo, eu fazendo o meu nome, assinando algumas matérias, fui menino do interior que escrevia artiginhos na Folha de Botucatu, que escrevia canções pra namorada, tava ótimo, tava encaminhado.

P - Que tipo de esporte o senhor cobria?

R - Comecei a cobrir futebol. Comecei cobrir futebol. Engraçado né? O meu amor pelo São Paulo vem da infância, quando o São Paulo não existia. No Colégio Benjamim Constant no Rio de Janeiro, o colégio era perto de um time de futebol, o Esporte Clube Brasil. Era um time pequeno, armazém de pancadas, pegava sempre o último lugar, mas eu me apaixonei pelo Esporte Clube Brasil porque ele era vizinho nosso, eu podia assistir os treinos, conviver com os jogadores... Você vê menino de dez, onze anos saído de Paraibuna, no Rio de Janeiro, e eu me apaixonei pelo Esporte Clube Brasil. E a camisa era branca com uma faixa vermelha atravessada no peito, só faixa vermelha, não era tricolor, era alvirrubro. Aquela faixa vermelha horizontal, aquilo me fascinou, quando eu vi no campo, um time com uma camisa branca com uma faixa vermelha no peito, como o Esporte Clube Brasil, que foi o meu primeiro amor. Esse sim eu era Brasil, com toda aquela pureza de uma criança de dez, doze anos. O Brasil foi a minha grande paixão, acho que tinha 300 torcedores, eu era um. Quando o Brasil apanhava de quatro a três ou um a zero, a gente ficava contente porque ele só apanhava de cinco a zero. Quando empatava então... E quando ganhava um jogo, Nossa Senhora. Quando eu vi a camisa do São Paulo, foi como se projetasse toda a minha infância, no colégio interno, menino do Colégio de cegos do Rio de Janeiro. Comecei a torcer para o São Paulo, naquela época você não tinha pouca opção. Em São Paulo tinha três times de colônias, tinha o Palestra Itália, dos italianos, tinha o Corinthians, que era o clube dos espanhóis e turcos. Uma miscigenação curiosa porque era o turco, o espanhol e o negro. Era engraçada essa etnia corintiana, como eu não tinha nada a ver com as três raças. O Palestra então, eu não tinha nada contra os italianos, mas também não tinha nada a favor. Portuguesa muito menos, português. Então havia o São Paulo. Vou ficar com o São Paulo que era o meu estado, nós tínhamos feito a Revolução de 32, eu ainda estava bêbado da Revolução, civismo... Eu menino participei, os gaúchos invadindo as nossas cidades, roubando nossos cavalos, então um menino de 14, 15 anos, nos anos 30... E eu tinha muito da Revolução de 32, a gente sabia que tinha morrido quatro rapazes na Praça da República: o MMDC, Mauro, Miragalia, Dráulio e Camargo. Então aquela adolescência dos anos 30 tinha muito a ver com o São Paulo, era um sentimento assim muito profundo, muito latente. Como eu gostava de futebol, então era o São Paulo. Já sabia que esse São Paulo tinha tido um grande time em 1930. E quando eu vi o São Paulo entrar em campo com aquela camisa, eu pensei: “Esse é o meu time, eu vou torcer pro Esporte Clube Brasil”.

P - O senhor lembra qual foi o primeiro contato com o São Paulo?

R - Eu lembro, eu lembro. O meu primeiro contato com o São Paulo foi gráfico, eu era interno em Botucatu, em 1935, 36, 37 e nós tínhamos um colega que chamava Gazetinha, o apelido era Gazetinha, até hoje, se ele está vivo. O irmão dele era Raul Lessa, se não me engano ele era Mário Lessa, é até difícil lembrar o nome do Lessa porque todos só o chamavam de Gazetinha. Ele colecionava a Gazeta Esportiva que saía na segunda-feira. Chegava segunda-feira à noite em Botucatu e era distribuído na terça-feira, ele era semanal, ele só começou ser diário em 1947, em dez de outubro de 1947, é uma data que eu lembro com facilidade porque eu fazia parte do primeiro corpo de redação, inclusive escrevendo o editorial. Então eu comecei a ler o São Paulo em 35, e as duas forças, duas grande forças eram o Palestra e o Corinthians, o São Paulo era um timinho, que tinha sido. Vamos falar agora da história do São Paulo. O São Paulo nasceu em 30, com o fechamento da seção de futebol pelo Paulistano por não concordar com a invasão do negro no futebol. O Paulistano fechou a seção de futebol por preconceito, racismo. O Paulistano jogava com calções de veludo, camisa de seda e punhos de renda, era a nobreza, era a aristocracia do café: os Padros, os Souza Queirós, os Lemos da Silva, e então quando o negro a bordo do Corinthians entrou no futebol de uma forma avassaladora, os brancos dos jardins disseram: “Não dá, o negócio tá ficando preto” e deixou órfão uma legião de torcedores. Se o São Paulo fosse computar em seus títulos os do Paulistano, e podia porque o São Paulo é uma costela do Paulistano. O São Paulo é herdeiro do Paulistano. Aí fundaram o São Paulo: Paulo Carvalho, Décio Pedroso, Edgar Mendes e Monsenhor Bastos, essa sim, uma figura épica do São Paulo, que se vocês quiserem eu vou falar mais na frente.

P - O senhor falou da nobreza do Paulistano, como o Friedenreich.

R – É. O Friedenreich era mulato, justamente o Friedenreich era uma figura tão importante em dez e vinte no futebol, em 30. Ele parou de jogar em 29, no Rio de Janeiro. Terminou melancolicamente fazendo preliminares. É como se você visse o Pelé fazendo preliminar. Pois Friedenreich foi um gênio, até hoje se questiona, não se pode questionar sobre o Pelé e outro, porque naquela época não existia a TV, o cinema, ninguém tinha a memória do Artur Friedenreich. Ninguém tem os gols do Friedenreich. Não tem. Então fica difícil comparar, os outros tem. O Friedenreich era um mulato de olhos verdes, filho de alemão com negra, mulato bonito, foi inspetor da Antárctica, um metro e 80, e era um grande jogador. E realmente ele jogava no Paulistano e tinha que tolerar, não era qualquer “Belarmino” que jogava no Paulistano, negro... Mas o Paulistano fechou a seção de futebol, e deixou uma legião de torcedores que não tinham pra quem torcer, então foi fundado imediatamente um clube, que se chamou São Paulo Futebol Clube com o amadorismo, não existia passe, essas coisas, pegaram o time do Paulistano deram a camisa do São Paulo e ele foi vice-campeão em 30, campeão em 31 e vice-campeão em 32 e 34. Foram cinco anos de glória. Por isso é que eu lutei muito, falando e escrevendo muito, para que esse período de glória do São Paulo não fosse enterrado, como eles enterraram. Enterraram, instituíram como data de fundação do São Paulo como 25 de janeiro de 1935 e enterraram cinco anos de glória, de história, eu cansei de escrever sobre isso até consegui, e se não e engano foi o Conselheiro Paulo Carneiro Duarte também era jornalista como eu, e nós conseguimos incorporar na vida do São Paulo esses cinco anos de glória, tá incorporado. Foi um trabalho de algum modo que eu colaborei. Eu não me conformava em jogar fora esses cinco anos quando o clube ganhou três títulos e dois vice-campeonatos. O São Paulo morreu, o clube morreu. Morreu porque tinha um grande time e não tinha campo, jogava na Floresta, teve que fazer uma fusão com o Palmeiras da Floresta, porque não tinha campo. Futebol era amador, e um grande time né, mas não tinha estrutura, estrutura zero, mas como eles herdaram do Paulistano aqueles penachos, aquela pose, aquele ar, aquela aristocracia, aqueles espaços na Paulista, então era um clube pobre que vivia como um clube rico. A primeira coisa que eles fizeram foi alugar o prédio do espaço mais nobre da cidade, que era ali atrás do Teatro Municipal. Ali era a sede do São Paulo, tapetes persas, cortinas de veludo importadas, lustres da Tchecoslováquia. A noite jogava-se, bebia-se, a aquela aristocracia paulista ia pra lá. Era a sede do São Paulo. Mas domingo o São Paulo jogava e o ingresso custava três mil réis. Ia 1500 pessoas assistir, não tinha renda. Então o que aconteceu foi que começou a atrasar a folha de pagamento dos jogadores, a fazer dívida, e em cima de uma dívida de 186 contos de réis o São Paulo morreu. Está tudo em ata. Eu tenho em casa a ata, o clube também tem. Enterraram o São Paulo vivo, campeão, enterraram um campeão, esquadrão de aço, rolo compressor que eu não vi jogar. Em 1934 eu estava na roça, no Macuco com a minha mãe, em Cerqueira César, foi o ano em que ela se casou. Bom, e o São Paulo foi enterrado e sobraram o Palestra e o Corinthians. O Palestra e o Corinthians sentiram falta do São Paulo. Era como Internacional e Grêmio em Porto Alegre, Atlético Mineiro e Cruzeiro em Belo Horizonte, o Campeonato Paulista tava fadado a rodar por dois times, isso é horrível para o futebol enquanto o Rio tinha cinco times: Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense e América. O América dos anos 30, o América foi campeão em 27. E então o próprio Palestra e o Corinthians se coligaram, se uniram, e começaram a trabalhar a volta do São Paulo. Não sabiam eles que ia ser o grande inimigo, porque é o maior campeão. Nominalmente o clube mais vezes campeão é o Corinthians, com 25 vezes e em segundo lugar o Palmeiras com 19. Em terceiro o São Paulo com 18. Mas o Corinthians foi fundado em 10, o Palmeiras em 14 e o São Paulo em 30, se você contar os meses, os anos de vida de cada um deles, e dividir pelos títulos, o São Paulo vai sair com quatro, de quatro anos e um mês. Não, de três anos e seis meses, e o Corinthians e o Palmeiras de quatro anos, quatro, ganha um título, entendeu? Esse estudo está na Revistinha do São Paulo Futebol Clube. Eu que há quatro ou cinco anos dei essa ideia pro meu amigo José Dallora. Essa ideia que os jornais toda hora estão falando. Que o Corinthians é o time mais vezes campeão. Não interessa os títulos, mas mensurar. A Portuguesa ganhou três títulos em 23, dá uma média muito baixa, o Santos também. O Santos é o quarto colocado com toda aquela fase Pelé, mas o clube mais vezes campeão é o São Paulo. Eles foram à rua e o São Paulo foi exumado. O São Paulo é o lázaro do futebol, porque eles foram lá e abriram o túmulo e o time estava vivo. E o São Paulo teve alguns cristos, Porfírio da Paz, levanta-se e vive, eu te ordeno, tava enterrado, foi enterrado em 34 e foi exumado em 35. E nasceu o São Paulo que o Thomaz Mazzoni chamava de clube da fé. Perdia pra todo mundo, mas não perdia a fé, empatava com o Corinthians, ganhava de um a zero e então o Thomaz Mazzoni escreveu clube da fé. O São Paulo não tinha time, não tinha sede, em 35 o São Paulo renasceu na mão desses homens: Porfírio da Paz, Monsenhor Bastos, Paulo Machado de Carvalho... O próprio Paulo Machado de Carvalho, uma figura muito importante na vida do São Paulo, Edgar de Souza, o Eller de Campos, o Eller de Campos, que foi secretário do São Paulo, tem uma história interessante. Você já viram falar da palavra bicho,com aspas, sem aspas, no futebol? O que quê é bicho?

P - É um pagamento.

R - É uma gratificação, você sabe a origem etimológica da palavra bicho. Em 1936, 37, por aí, o São Paulo treinava e jogava no campo da Mooca, o São Paulo nunca teve estádio e o Diretor do São Paulo era o Eolo de Campos e aquilo era um amadorismo porque o profissionalismo surgiu em 35, e o São Paulo fez a primeira partida profissional, histórica com o Vasco da Gama. Tinha um jogador do São Paulo, o Waldemar de Brito, que marcou cinco jogos, e o Thomaz Mazzoni apelidou o Waldemar de moleque indigesto. Mas em 36, 37 era meio amadorismo, tinha treino... Às vezes tinha treino importante no domingo e o jogador faltava em treino, era aquela coisa, não é como é hoje. Então o Eolo de Campos, pra atrair os jogadores, depois do treino eles iam a um bar ali perto da Mooca e ele pagava uma rodada de pinga. Os jogadores sempre gostavam. Hoje eles estão bebendo uísque e a pinga, você sabe, no interior é matar o bicho. Beber é matar o bicho, no interior até hoje, beber é matar o bicho. Então o Eolo de Campos, usava essa palavra bicho como neologismo que surgiu no São Paulo, então ele falava para os jogadores: hoje tem bicho, depois os jogadores. Para ir ao treino recebia um dinheiro, um prêmio pra treinar, ele dizia: “Vamos treinar que depois eu vou dar um dinheiro pra cada um matar o bicho” e aí o dinheiro ficou chamado bicho, essa é a origem da palavra bicho. O São Paulo na década de 30 sofreu muitas humilhações, não ganhava nada. Assim, mesmo em 37, no Campeonato de 37 teria sido campeão. O Campeonato de 37 terminou em 38 por causa da Copa. Não, acho que foi o contrário. O Campeonato de 38 que terminou em 39, o São Paulo ficou disputando a final com o Corinthians e o São Paulo precisava ganhar o jogo para ser campeão. O jogo era no campo do Corinthians, porque não tinha outro campo, você era obrigado a jogar no campo do adversário. A Federação marcou o jogo no campo do Corinthians, no primeiro tempo terminou um a zero pro São Paulo, gol de um ponta direita que tinha um chute portentoso, o Mendes, que jogou na seleção paulista e que foi homem do Fluminense, um a zero. Caiu um temporal e a partida foi suspensa. A partida foi reiniciada com o São Paulo com um a zero, o São Paulo ia ganhando com um aquele timinho, me perdoe os jogadores da época, mas eu sou capaz de escalar mais ou menos o time e no fim do jogo o árbitro, Cardoso de Almeida, o árbitro, deu um gol com a mão do Carlito, mas não foi um gol assim. Ele ergueu o braço e deu um soco na bola, tanto que o Carlito ficou conhecido como Carlito "mãozinha de ouro". E o árbitro nunca mais, foi morar em Bragança muitos anos, criar galinhas. Você vê arbitragem, um timinho daqueles seria um título que faria tanto bem ao São Paulo, o Corinthians já estava cansado de ganhar e eles tiraram esse título do São Paulo. O Campeonato de 38, terminado em março e abril de 39 por causa da copa. E o São Paulo foi se arrastando, sempre sem dinheiro. E o Porfírio da Paz, um dos grandes nomes do São Paulo, mineiro de Araxá, não era nem paulista, Tenente Porfírio da Paz, fez a Revolução de 32 contra Getúlio, perdeu as estafetas. A mulher dele teve que montar um instituto de beleza, foi ser manicure pra sobreviver. Esse amou o São Paulo. José Porfírio da Paz, eu fui amigo dele. O Porfírio da Paz vendeu uma casa pra pagar a dívida do São Paulo e isso tá também fez parte da história do São Paulo. O São Paulo teve dirigentes de grande amor ao clube, todos eles. E aí vieram os anos 40 e o São Paulo sempre perdendo. Vieram os anos 40, o São Paulo treinava em campos de várzea, ali no Tietê, e ela ainda era um rio limpo naquela época.

P - Nessa época o senhor estava onde?

R - Nessa época, quando eu vi ver o São Paulo treinar, eu estava no Jornal da Manhã, em 39. Aquele jornalzinho que eu contei a história pra vocês. Depois em 41 eu estava servindo ao Exército, eu vi ver o São Paulo treinar em campo de várzea. Em 41 o São Paulo ganhou o Canindé durante a guerra, numa manobra que não foi muito simpática ao clube, mas era guerra, e guerra é guerra. Ele tomou o terreno dos alemães a preço de banana. Naquela época no Brasil que era proibido ser japonês, italiano e alemão. Era o eixo, tinha um ódio. E o São Paulo trabalhou muito bem essa questão. E o Palmeiras, o Palestra mudou de nome, foi em setembro de 42, um jogo decisivo para o São Paulo Futebol Clube que o São Paulo perdeu de dois a um. O São Paulo foi para o Canindé, era um campo de treinamento, não era um estádio, tinha um restaurante, mas nessa ocasião o São Paulo tinha que revolucionar toda a vida. O São Paulo nasceu grande, isso é carisma, isso é destino, nós temos o nosso destino, o São Paulo veio pra ganhar, pra construir o maior estádio particular do mundo, ser o clube mais vezes campeão. Isso faz parte do destino do clube, então mesmo nessas fases de baixa, essas fases ruins, havia latente o desejo de renascer das cinzas como uma fênix. E o São Paulo teve alguns dirigentes nos anos 40 que foram responsáveis por esse São Paulo que é hoje, Paulo Machado de Carvalho, Roberto Gomes Pedrosa, que foi jogador e goleiro do clube, Roberto Gomes Pedrosa, uma figura monumental, Paulo Machado de Carvalho, Roberto Gomes Pedrosa, Cícero Pompeu de Toledo, Manoel Raymundo Paes de Almeida, Virgílio Lemos, José da Silva, o Silvão, Porfírio da Paz, no começo do anos 40. Coisa Aranha, Os Werneck esse grupo, Henri Aidar, Maris de Oliveira, esses homens não se conformavam mais que o São Paulo não tivesse um estádio. Eles se reuniram, depois veio o Laudo Natel. O Laudo veio depois, nessa época não era de futebol. E entrada do Laudo Natel no futebol é outra história interessante, foi acidental, o Laudo não era são-paulino. E então tiveram a ideia de construir um estádio, um grande estádio. Naquela época o Palestra Itália e o Parque São Jorge eram grandes estádios de madeira. Não eram de cimento, eram de madeira, eram dois circos de cavalinho só faltava a lona e o palhaço. Eram estádios precaríssimos, eu conheci bem né. O São Paulo veio construir o estádio... Há mais havia o Pacaembu, o São Paulo tentou comprar esse Pacaembu várias vezes, e a prefeitura recusava, já havia o Pacaembu, tentou diversas vezes, mas não vendia. O São Paulo tentou comprar através do lançamento de títulos, o São Paulo não tinha dinheiro, como construir um estádio para 120 mil pessoas? Os homens inteligentes, os homens do marketing. Eles sabiam que o São Paulo tinha grande credibilidade no mercado, um patrimônio invisível que se chama crédito. Ou tem crédito ou não tem crédito, e aí começaram a construir o Morumbi. Conseguiram o terreno e lançaram papéis na praça, nunca se vendeu tantos títulos, todo mundo comprava.

P - O senhor comprou?

R - Eu comprei dois. Tenho duas cativas no Morumbi e um título de patrimônio que por sinal deve estar atrasadíssimo, eu fico três, quatro anos sem pagar, depois vou lá acerto, agora tá na hora de ir lá. Quem me ajudava era o Luís Godói, agora o Luís Godói não está mais lá e eu preciso encontrar alguém pra me ajudar, ajudar a regularizar, que eu nunca pedi anistia, porque eu comprei, porque eu não precisava comprar, porque como jornalista eu tinha ingresso, não precisava comprar porque tinha a tribuna, mas eu comprei pra ajudar. A 22 e 24 inferiores e um título patrimonial. Mas nunca usei do clube, comprei pra ajudar mesmo e se precisasse comprar compraria de novo.

P - O senhor ia assistir aos jogos?

R - Eu ia profissionalmente, né. Eu ia profissionalmente, porque eu sou jornalista desde 1939. Eu fui pro Rio de Janeiro, isso é uma outra história. Eu fui para o Rio de Janeiro, e em 43 eu fui para o Rio de Janeiro onde me formei em Administração de Empresas e Economia Política. Em 47 eu voltei para a Gazeta Esportiva que tinha sido fundada, eu trabalhava na Sucursal do Rio de Janeiro e era assim versátil. A Gazeta Esportiva mandou me buscar. A Sucursal é como agência de banco, você é obrigado a fazer de tudo, eu fazia futebol, eu fazia turfe, eu fazia basquete, eu fazia política na sucursal, fazia entrevista, enfim, eu era um elemento interessante para um jornal que estava nascendo aqui, estava nascendo pra brigar com um concorrente que era forte que era o Jornal dos Esportes. E aí eu voltei para São Paulo, que a minha vontade era voltar para São Paulo. Onde que nós estamos falando? Falando do São Paulo e do Morumbi.

P - Sobre o Morumbi.

R - É, e o Morumbi cresceu como um bolo de noivas, todo mundo ajudando a construir, compreendeu? E se transformou nessa catedral do futebol, que hoje todos nós nos orgulhamos. O Brasil sem o Morumbi, sem o Maracanã, seria impraticável, inviável fazer futebol. Tirando o Maracanã, hoje nós temos grandes estádios. E o Pacaembu, que foi inaugurado em abril de 1940, foi um escândalo, um estádio para 60 mil pessoas, foi criticado, Prestes Maia foi muito criticado. E na inauguração do Pacaembu, Prestes Maia disse no discurso dele: "Dentro de cinco anos será um estádio para meninos". E ele errou por dois, porque disse isso em abril de 1940, e em abril de 1943 teve São Paulo e Corinthians, na estreia de Lêonidas no Pacaembu, 71 mil pessoas. Ele errou por dois anos, já era um estádio para meninos, já era um estádio pequeno em três anos. Você vê o que é um estadista. Todo mundo criticando porque era um estádio grande demais, porque estavam acostumados com o Parque Antárctica e o Parque São Jorge. O Rio de Janeiro tinha o São Januário, que era grande, então São Paulo fez o Pacaembu e o Rio de Janeiro fez o Maracanã, em 1950, dez anos depois. E o São Paulo fez o Morumbi, aí todos os estados começaram a construir seus estádios, uns particulares como o Beira-Rio, Olímpico, e outros oficiais como o Minerão, o Magalhães Pinto em Belo Horizonte. No interior de São Paulo, tem estádios no mesmo nível dos estádios europeus e dos americanos, não são maiores nem melhores não. O Guarani, o Ponte Preta, o Comercial de Ribeirão Preto, o Botafogo de Ribeirão Preto, são grandes estádios. E o futebol brasileiro progrediu muito graças, eu estava falando pra você dos grandes nomes da epopeia do Morumbi, como Paulo Machado de Carvalho, Cícero Pompeu de Toledo, principalmente porque deu nome ao estádio, Manoel Raymundo Paes de Almeida. E quando o São Paulo jogou os papéis na praça foi aquela loucura, enriqueceu muitos corretores, o clube cresceu e o Morumbi tá aí, irreversível. Um clube pequeno, pobre, de pés no chão, sem dinheiro nem para o sabão pra lavar as camisas. Em 1935, 36, vivendo em sobrados e porões. Em 36 a sede do São Paulo era um porão na Praça Carlos Gomes aqui na Liberdade. Em 37, 38, era um sobradinho na Avenida São João. Em 41, 42, era um sobrado na Dom José de Barros, vivia de aluguel. Era um... E pagava mal, atrasava. E esse São Paulo, pobre, sem títulos, se transformou nessa potência que o mundo inteiro hoje reverencia, indiscutivelmente.

P - E o senhor como jornalista, qual é o espaço de são-paulino na sua vida, conciliar.

R - Pois é rapaz, uma pergunta interessante. Eu fui editor, eu fiz editoriais do jornal por muitos anos, fiz coluna, modéstia a parte, eu era um jornalista respeitado, mas havia uma grande paixão pelo clube. Eu, quando ia para o estádio pra fazer um jogo do São Paulo, eu torcia pro São Paulo, terminado o jogo eu sentava na minha máquina e conseguia ser jornalista. Eu era um jornalista, tanto que, durante muito tempo eu sofri algumas antipatias dentro do clube, porque fui um crítico contundente do São Paulo, mordaz, criando até algumas frases como esta. O São Paulo tinha construído o Morumbi, foi campeão em 70, bicampeão em 71 e vice-campeão em 72 e mergulhou numa apatia em 1973 e 1974, dois anos terríveis no vida do São Paulo, do futebol do clube. O presidente era um amigo meu, até hoje, Henri Aidar, e eu no jornal eu fui duro com ele. Nessa época eu fazia televisão na Gazeta, programa de grande audiência, e eu dizia assim, escrevia: "São Paulo, um clube de banqueiros com um futebol de bancários". Um dia o Henri me telefonou: "Pô Zé, você quer me derrubar, você quer fechar esse clube". Então, você vê um time em 74, o São Paulo foi o antepenúltimo colocado no campeonato, eu lancei, eu fiz uma outra frase nessa linha: "O Morumbi é uma imensa caixa de pó-de-arroz vazia". O São Paulo jogava pra 1500, dois mil torcedores, e então eu comecei a gozar. Mas eu fazia aquilo como são-paulino, como uma mãe bate num filho pra endireitar. E o grande time que surgiu em 75 né, dois anos depois, de alguma maneira não deixou de ser uma contribuição, mexi com amor próprio dos homens, com o pessoal que estava lá em cima, tinha que fazer alguma coisa. Aí como são-paulino eu comecei a partir para a irreverência, pra mordacidade, uma ponta de perversidade, mas era necessário na época. Então eu conciliei bem meu sentimento de são-paulino com o jornalismo.

P - O senhor podia escalar o seu São Paulo de todos os tempos, de todos os times.

R - Olha rapaz é difícil pra eu fazer isso, uma ocasião a Revista Placar me pediu e eu escalei, outra vez o Milton Neves na Jovem Pan também me pediu. Você precisa de um critério. O critério seria escalar jogadores que teriam passado pela seleção brasileira.

P - Que o senhor viu jogar.

R - Que eu vi jogar? Os que eu não vi jogar são poucos, eu só não vi o time de 30 e 34, mas que eu escalo, escalo porque estudei, sou estudioso, escalo o time de 31 sem ter visto jogar. O gol eu poria o Waldir Peres, tem 64 partidas na seleção brasileira. Embora o Poy tenha um fã clube dentro do São Paulo muito maior que o do Waldir Peres, foi um grande goleiro do São Paulo. E quando eu escalei o Waldir Peres, para a minha seleção para a Revista Placar, o Poy ficou meio desapontado comigo, sem razão, ein Poy? Porque eu tinha um critério, o Waldir jogou 64 partidas na seleção brasileira e o Poy, até porque é argentino, nunca jogou na seleção brasileira e também nunca jogou na seleção argentina. Como eu tinha um critério, eu tinha que seguir, mas o Poy foi o grande goleiro do São Paulo. Na lateral direita, do time do São Paulo, na lateral direita vamos sair com Bauer, José Carlos Bauer. Zagueiro indiscutivelmente Mauro Ramos de Oliveira, eu escrevi uma crônica sobre ele certa vez. De chuteira de seda, Mauro não dava pontapés, um moço bonito, o apelido dele era "Marta Rocha", mineiro de Poço de Caldas. Mauro foi um moço elegante, elegantíssimo, zagueiro que não dava pontapé, ele pinçava a bola. Quarto zagueiro, o maior quarto zagueiro que eu vi jogar no São Paulo apesar da baixa estatura, Roberto Dias, professor de futebol. E na lateral esquerda eu colocaria o Noronha, Eduardo Alfredo Noronha. O meio campo do São Paulo é muito difícil escalar, você podia escalar três ou quatro trios de volantes, mas eu vou escalar três que estão na história do clube, o Gerson, cabeça de área, o Zizinho e o Pedro Rocha. O Pedro Rocha não jogou na seleção brasileira porque era uruguaio, mas jogou na seleção uruguaia várias vezes, então meu critério está de pé. Esse é o meio de campo do São Paulo. Bom, e na frente, na frente eu coloco o Lêonidas como o maior centroavante do São Paulo, Canhoteiro na ponta esquerda, esse era mágico, Canhoteiro driblava a meio metro, driblava em cima de uma mesa. E na ponta direita eu tenho dois jogadores: o Friaça, que jogou na seleção brasileira de 50, mas eu colocaria o Maurinho, Maurinho, Lêonidas e Canhoteiro. Esse é um time que ao correr da pena, como se dizia antigamente. É provável que muitos saudosistas questionem, venham com outros times, tudo bem. É possível você escalar três, quatro seleções assim do mesmo nível, o São Paulo sempre teve grandes times, a potência do futebol.

P - Qual é o seu maior desejo?

R - Ser enterrado com a bandeira do São Paulo. (Risos) Eu devo escandalizar alguns colegas meus da imprensa, mas eu sou são-paulino assumido, toda a vida eu fui, ao contrário de muitos corintianos e palmeirenses. Não é crítica, é uma observação. Muitos corintianos e palmeirenses comendo o microfone, e macetando a máquina de escrever, compreendeu? Que dizem que torcem pro Ferroviário de Araraquara, torcem pro Milan, torcem pro Olaria, e não torcem né? Eu era são-paulino antes de ser jornalista e eu não podia abjurar né, não podia negar. Eu contei a história da bola na primeira fase?

P – Bola? Não.

R - Eu não contei que o São Paulo só tinha uma bola? Eu não contei?

P - Não.

R - Em 1936, o São Paulo era um clube tão pobre que só tinha uma bola para treinar. Ele treinava no Clube Antárctica, na Avenida Água Branca. Uma tarde a bola pulou, o alambrado também era baixinho, pulou e parou o treino por falta de bola. Então os jogadores saíram correndo pra pegar a bola e só um jogador do São Paulo tinha automóvel, o Elísio, Elísio Cabide, cabide porque tinha um metro e 90 de altura, magrinho, era um centroavante, bom goleador. Chegaram lá e cadê a bola, cadê a bola? E aí um cara disse: “A bola estava pulando e passou um ônibus e aí o passageiro pegou a bola”. O ônibus vai indo lá frente, a 500 metros e aí pegaram o carro do Elísio e foram atrás do ônibus, e alcançaram o ônibus lá no começo da General Olímpio da Silveira, por ali, o ônibus parou no ponto, resgataram a bola, deram um cacete no ladrão de bola e voltaram pra continuar o treino. Só tinha uma bola, se roubasse a bola não tinha treino. Essa é uma história interessante do São Paulo e toda a sua vida são histórias épicas, alegres, tristes... É um grande clube.

P - O senhor pode me dizer uma alegria que o senhor, o São Paulo deu para o senhor?

R - Muitas né?

P - O senhor poderia citar alguma.

R - A conquista do campeonato Mundial Interclubes, dia 12 de dezembro do ano passado, grande jogo. Primeiro título mundial do São Paulo, campeão do mundo. Tomara que se repita agora, sábado, na segunda tentativa. Essa foi uma grande alegria.

P - E qual fato marcante da sua vida?

R - Da minha vida?

P - Sim.

R - A minha vida toda ela foi atormentada, acontecimentos desde a morte do meu pai, a minha infância, depois a minha passagem pelo colégio interno de cegos, a viuvez da minha mãe. Agora houve um fato importante na minha vida, viu? Muito importante, foi quando em 72, novembro de 72, eu fiz cursinho, fiz cursinho e encontrei o Cristo vivo, porque eu tinha um Cristo de pau, na correntinha como a maioria das pessoas, e o meu Cristo era de metal. Cristo de parede eu não conhecia. E quando eu fiz o cursinho, eu sofri muito no meu cursinho, e foi esse acontecimento que mudou muito a minha vida, mudou muito, não tem nada mais importante na vida que o Cristo. Cristo é o momento mais alto da vida, tanto que ele tem mais de dois mil anos, mas parece que passou por aqui ontem, nenhum escritor dura 200 anos, você pega os grandes gênios da humanidade: Einstein, Copérnico, Ptolomeu, você faz uma pesquisa, faz um datafolha e dá 0.01% de identificação. O Cristo nasceu numa época que não havia jornal, não havia rádio, não havia meio de comunicação e você veja que coisa extraordinária, no entanto, dois mil anos depois nós falamos nele com emoção, e ele ainda, ele ainda é uma força, uma energia que transforma os espíritos das pessoas. Infelizmente ele não está a transformar o mundo que está cheio de perversões e dá as costas para ele. Mas ele conseguiu transformar pessoas, transforma, a toda hora são transformadas pessoas pelo cristo, e está ótimo mesmo que caiam guerras, os cristãos estão salvos como nas catacumbas, nas arenas no começo do cristianismo, nas catacumbas de São Camilo. Eles eram apanhados como galinhas no galinheiro e eram levados pra arena pra fazer o circo, fazer o show e morriam de mãos dadas, cantando os horrores daquela época. Até as guerras perdem importância quando você está, você está dominado com um sentimento cristão. Então foi isso, em novembro de 72 eu fiz o cursinho e recebi o Cristo, e esse foi um momento importante de transformação, houve outros, mas esse é o mais importante.

P - O senhor tem algum sonho ainda, a realizar?

R - Eu tenho sabe? Um sonho até fácil de realizar: escrever um livro. Histórias só engraçadas. Meus amigos me cobram, toda a vez que a gente se reúne no chopp eles me cobram: "Por que você não escreve um livro?" Eu precisava escrever um livro, não um livro da minha vida, mas de histórias que eu protagonizei. Nossa Senhora. Eu tenho histórias, histórias dignas de um livro, capítulos de novela. Até que eu vou procurar o Benedito Rui Barbosa, sou amigo, fui amigo, dez anos que a gente não se vê, trabalhou comigo. Eu vou dar umas histórias pra ele, história do tipo Hitchcock, Edgar Alan Poe, história que tem desfechos surpreendentes. Eu precisava escrever um livro, é uma desonestidade eu não escrever um livro. Por outro lado tenho medo de escrever um livro e ele não ser vendido, o brasileiro não lê, ou você é consagrado, você é um Jorge Amado, um treco deles. Você já imaginou um livro, você corre esse risco, mesmo que seja um livro só para a família. Esse é um sonho meu que eu não realizei.

P - Agradecemos o senhor pela entrevista.

R - De nada.

P - Bom, nós já tínhamos encerrado a entrevista, quando na saída ficamos sabendo de outra história interessante, e voltamos aqui pra gravar. É porque o Pelé não pertenceu ao São Paulo. Por quê?

R - Essa é uma história que já contei, já escrevi, me incomoda e que me trouxe muito aborrecimento, mas é uma retificação que precisa ser feita porque é história. Porque o Pelé foi jogar no Santos? Todo mundo sabe a história que o saudoso meu amigo Waldemar de Brito contava era que o Santos tinha mais padrão, era o time ideal pra receber o Pelé, tudo bem, mas não era. A verdade histórica é outra. Em junho de 56 aparece no Palácio do Governo, onde o Governador era o Jânio Quadros e eu era assessor de Imprensa dele, Waldemar de Brito todo encapotado, frio e o Waldemar queria ser removido de um posto de saúde de Bauru para São Paulo, porque a mulher argentina não se aclimatava no clima tórrido de Bauru. E o Waldemar implorava, ele dizia na sala do Quintanilha Ribeiro, do Silva Prado, do Milei, do Joaquim Mariano Dias Menezes, do Cassiano, enfim, e principalmente na minha mesa, eu fui o primeiro que ele procurou: "Zé Silveira, me remove que eu vou trazer para o São Paulo um criolinho assim", ele punha a mão assim, “15 anos, que aos 15 anos joga um futebol que eu só joguei aos 30”, ele dizia, e ele foi um grande jogador. Mas ninguém acreditava no Waldemar de Brito. O Jânio era um governo duro pra nomear, para remover, tudo era difícil, era o começo, o começo não, o governo tinha se instalado no dia 31 de janeiro de 1955 e estávamos em 56. Foi um pouco de impiedade, sabe? Devia ter ajudado mais o Waldemar na tal remoção e ninguém. Uma semana o Waldemar de porta em porta oferecendo um criolinho, ele não dizia o nome do Pelé, às vezes ele dizia, mas ele dizia mais “um criolinho de 15 anos”, punha mão assim. Aí um dia eu fiquei com dó do Waldemar e disse: “Olha, terça-feira o Governador recebe deputados e o primeiro deputado que é recebido é o Athias Jorge Júnior, seu conterrâneo no futebol”, Athias foi goleiro, grande goleiro, “vem terça-feira aqui e conversa com o Athias, é impossível que o Athias não leve pro Governador a sua remoção”. Oh, isso mesmo. Terça-feira o Waldemar... O Athias chegava às seis e meia e o governador começava a atender às sete horas, o Waldemar chegou às seis. E eu chegava cedo também, porque como assessor da Imprensa eu tinha que ler os jornais e assinalar para o governador ler. Então ficamos nós três lá e fomos tomar um cafezinho. Aí chegou o Athias, o Waldemar pediu, o Athias muito solícito... O Athias só fazia isso mesmo, nomear funcionários, remover e tal. Essa coisa de deputado de governador. E às sete horas o Athias entrou no gabinete do governador, a audiência dele era muito rápida, não durava mais que 15 minutos. Ele saiu de lá com os papeizinhos carimbados, assinados pelo governador, para o Diário Oficial, e saiu a remoção do Waldemar de Brito, saiu no dia seguinte. Dali a 15 dias o Pelé chegava no Santos. E foi assim que o Pelé foi jogar no Santos Futebol Clube e não foi jogar no São Paulo. Porque um monte de são-paulinos, cada um mais burro do que outro, inclusive eu, que não acreditava na história do Waldemar de Brito.

P - Por que vocês não acreditaram?

R - Um menino de 15 anos. Como ninguém acredita quando se você fala que tem um garoto que joga muito futebol, ou você acredita? O São Paulo perdeu, mas foi bom para o futebol. O Santos segurou o Pelé até 1975, quando ele foi pro Cosmos, e eu fui junto com ele, fiquei 19 dias cobrindo a estreia dele e as partidas seguidas, e o São Paulo não teria segurado o Pelé, teria vendido pra comprar cimento e construir o Morumbi. Porque, na minha opinião, o São Paulo é clube comprador, comprador e vendedor. E o Santos viu no Pelé a galinha de ovos de ouro, como de fato foi. Porque ao redor do Pelé se formou o maior time que já se viu jogar, indiscutivelmente. Ninguém teve um time tal importante como o Santos nos anos de 58, 59, 60, né? E isso foi feito em cima do Pelé, sem o Pelé não teria havido o grande time. E o São Paulo e qualquer outro clube teria ficado com ele três, quatro anos e teria capitulado, se rendido diante dos dólares europeus, ainda mais um clube que estava construindo um estádio né. Mas de qualquer maneira, se o Pelé tivesse ido para o São Paulo teria sido ótimo, nós teríamos ganhado a mais uns três ou quatro títulos.

P - Ok. Muito obrigado.

Recolher

.jpeg)

.jpeg)