Projeto Kinross Paracatu

Depoimento de Tácio Silva Neiva

Entrevistado por Fernanda Prado e Luís Gustavo Lima

Paracatu, 13/06/2017

Realização Museu da Pessoa

KRP_HV18_Tácio Silva Neiva

Transcrito por Karina Medici Barrella

P/1 – Seu Neiva, bom dia.

R – Bom dia.

P/1 – Pra gente começar, eu gostaria de agradecer de o senhor ter recebido a gente aqui pra essa entrevista. E aí, pra valer e a gente de fato começar mesmo, eu queria que você falasse o seu nome completo.

R – Tácio Silva Neiva.

P/1 – Fala pra gente a data e o local do seu nascimento.

R – Nasci em Paracatu (MG), no dia seis de fevereiro de 1939.

P/1 – Fala o nome dos seus pais, seu Neiva.

R – João Ranolfo Neiva e Ildete Jordão Neiva.

P/1 – E o nome dos seus avós, o senhor se lembra?

R – Lembro.

P/1 – Da mãe ou do pai primeiro, só pra gente saber.

R – Vamos ver. Da minha mãe, Antonio Jordão de Carvalho, Maria Filomena Batista Jordão. Do meu pai era Joaquim da Silva Neiva e Isabel de Oliveira Neiva.

P/1 – E fala pra gente o que o senhor sabe da família dos seus avós?

R – É uma família muito grande. Do lado da minha mãe eram 12 irmãos, do lado do meu pai também 12 irmãos, nascidos e criados todos em Paracatu. A maioria era fazendeiro, todos lidavam com fazenda. Depois a família vai crescendo, vai dispersando, vai mudando muita coisa mas tudo bem, a família continua unida.

P/1 – E qual era a atividade da sua mãe e do seu pai?

R – Minha mãe era serviço doméstico e meu pai trabalhou 30 anos como condutor de boi, ele levava boi daqui de Paracatu pra Barretos (SP). Eu fiz algumas viagens com ele, umas duas ou três, eram 30 dias de viagem, você ia a cavalo, no caso era montado em burro e a gente levava de mil até mil e 200 bois tocado, todo dia fazendo uma marcha de mais ou menos 30 quilômetros até chegar em Barretos. Era cansativo, mas era divertido.

P/1 – Conta pra gente então como que era essa viagem, seu Neiva, como era cuidar de todos esses bois e fazer com que eles andassem no caminho.

R – Olha, os primeiros dias eram os piores porque a boiada nesse caso está bem descansada, bem fogosa, aí dá mais trabalho. Mas depois com 15 dias começava a cansar e aí já pegava aquele ritmo de viagem, já não era tão cansativo assim. Tinha alguns problemas, por exemplo, um estouro de boiada, isso é uma estupidez quando a boiada estoura, mas felizmente isso não acontecia com muita frequência e sempre chegava no final tudo bem. A gente ficava doido pra chegar logo para voltar, levava a boiada. E na volta a tropa vinha por um peão trazendo a tropa de volta e a peãozada vinha de caminhão. Isso durante muitos e muitos anos, tinha muita gente aqui em Paracatu que foi condutor de boiada. Depois o gado começou a ser transportado por carretas, aí acabou com essa profissão, hoje não existe mais.

P/1 – E como era atravessar as cidades com esse tanto de boi? Quer dizer, a gente ouvia uma cena de um menino correndo por entre as pernas dos pais pra ver os bois passando pela rua Goiás em Paracatu. Então como era quando chegava nas cidadezinhas pelo caminho?

R – Olha, era o que dava mais preocupação, quando você tinha que passar dentro da cidade porque o gado fica muito assustado, o pessoal quer chegar perto e aí pode acontecer o estouro. O estouro de boiada dentro da cidade é um prejuízo tamanho e normalmente pode levar a consequências piores. Mas é isso mesmo que você falou, gente querendo chegar perto, que quer ver, tá entendendo? Então a gente segurava a boiada e nesse caso aí, quando entra dentro de cidade o gado quer correr pra frente. Então põe mais peões na frente segurando o gado pra não passar. E assim ia bem.

P/1 – Quantos iam acompanhando toda essa quantidade de bois?

R – Mil bois levava em média 14 peões. O condutor, o capataz e mais 12, 14 peões.

P/1 – E quando o senhor foi nessas viagens em que posição o senhor ia, no começo da trilha, no final, no meio?

R – O que vai na frente chama ponteiro, é o que toca o berrante. Aí vêm dois nas laterais que se chamam despontadores de boiada, que jogam o gado pra fazer um fila atrás do berranteiro. Depois vem o pessoal que trabalha na lateral, por último vem o culatreiro e tem despontador de culatra, é o que vai jogando, os bois mais cansados é que ficam na culatra, tá entendendo? Aí o despontador de culatra joga o gado pra dentro e normalmente, no caso do meu pai, ele gostava sempre de levar um culatreiro a pé, ia daqui a lá a pé, acompanhando a boiada. E o que muita gente falava, que realmente era verdade, quando acontecia o estouro do meio da boiada pra trás, os bois mais cansados é que chegavam na frente, os mais cansados iam pra frente. Mas era um trabalho interessante, cansativo mas interessante. Naquela época chovia demais, às vezes a gente saía daqui e ia até Barretos embaixo de chuva, chegava até a dar lodo nas costas.

P/1 – Fora o tempo, como eram as estradas e ver esse Brasil andando no ritmo dos bois?

R – Daqui até Uberaba (MG) era mais difícil porque as estradas não tinham arame, que a gente chama de corredor, do lado e do outro. De Uberaba até chegar em Barretos, quase, aí ficava mais tranquilo, tinha corredor, tinha cerca de arame de um lado e do outro e a boiada ia mais tranquila no meio. Mas quando chega no final você fica com dó do boi porque começa a ficar cansado, machuca. Mas dá pra chegar.

P/1 – Estou perguntando um monte porque eu estou até vendo esse caminho e ninguém ainda tinha falado disso pra gente. Conta de um momento de uma viagem dessas que ficou marcante, de um dia, ou mais longo ou o que aconteceu alguma coisa diferente no caminho.

R – Olha, vou te contar uma interessante, sim. Meu pai era muito brincalhão, brincava muito, e ele não sabia nadar de jeito nenhum, tinha horror de água. Nós fomos atravessar um ribeirão depois do rio Paranaíba, um ribeirão, ribeirão bem forte, estava cheio. E os peões passaram lá, foram no cavalo, cavalo nadando, o burro nadando, então outros não quiseram passar assim, passaram nadando, e ficou meu pai por último. Aí um sugeriu: “Não, vamos passar um laço aqui na cintura dele, nós puxamos do outro lado”. E assim foi feito. Mas o peão que ficou do outro lado, na ponta do laço, começou a puxar meu pai, puxar. Quando chegou a certa altura ele falou: “João, você fez aquela safadeza comigo” e afrouxava o laço. Papai: “Pelo amor de Deus, não faz isso, não”. E foi assim até atravessar, mas era brincadeira.

P/1 – E atravessou bem, deu tudo certo.

R – Deu tudo certo.

P/1 – E como é que era esse tanto de gado andando, indo?

R – É bonito, é interessante. O mais interessante é você fazer a boiada atravessar um rio. Pra atravessar um rio, chega na margem do rio o gado não quer entrar dentro da água de jeito nenhum, não quer, até que a hora que você colocar uns dois ou três, aí os outros já passam a acompanhar. Aí vai um canoeiro do lado de baixo, boi que cansa ele ajuda o boi a atravessar o rio e no caso o ponteiro, o que toca berrante, primeiro ele atravessa na canoa e do outro lado ele toca o berrante, aí a hora que o gado começa a atravessar aí você vê a boiada toda e só a cabeça de fora. Alguns rodam, mas o canoeiro vai lá, acerta.

P/1 – E por que levavam esse gado daqui até lá?

R – Aqui era o lugar que criava o boi e lá em Barretos é que tinha o frigorífico que engordava, aqui era só criar, engordava lá. Era um frigorífico que chamava... ah, esqueci.

P/1 – Ah, não tem problema.

R – Quase que vem o nome dele.

PAUSA

P/1 – E o senhor chegou a tocar o berrante?

R – Não, não sei, nunca aprendi.

P/1 – Você estava contando da atividade dos seus pais, aí falou que a sua mãe tomava conta de casa e que seu pai conduzia os bois. O senhor sabe como eles se conheceram, como eles ficaram juntos, seus pais?

R – Não sei. A cidade é muito pequena, família, todo mundo conhecia todo mundo, tá entendendo? É muita pequena a cidade, as famílias todas se entrelaçavam, conheciam bem.

P/1 – E o senhor tem irmãos?

R – Mais nove, nós somos dez, cinco homens e cinco mulheres.

P/1 – Certinha a conta! E o senhor está em que lugar dessa escadinha?

R – Eu sou o mais velho.

P/1 – O mais velho? Conta pra gente como é ser o mais velho de mais nove irmãos, quer dizer, ter visto a família crescendo, a mãe ficando grávida e chegando mais um irmão ou irmã.

R – Ah, lógico que tem a participação por ser irmão mais velho, participa do nascimento de quase todos. Eu me lembro bem, a segunda foi minha irmã Lurdinha, depois vem Randolfo. Depois Tadeu, Geraldo, Isabel, Mônica, Efigênia... Dez irmãos.

P/1 – E como era a casa da sua infância, como que estava dividida essa meninada toda?

R – A minha infância passei aqui nessa terra mesmo, na sede velha da fazenda, eu passei minha infância toda aí, um lugar muito bom. Tinha tudo o que um menino gosta de roça, muito pássaro, muito lugar pra você ir, muita fruta de cerrado, tinha de tudo aqui, araticum, gabiroba, bacupari, jatobá, tinha tanta fruta aqui. E muito animal silvestre.

P/1 – Quais animais que apareciam?

R – Tatu tinha demais, catitu também tinha demais. Veado tinha demais. Capivara. Tamanduá bandeira, o bandeira e tinha o outro menor também. O que mais, gente? Pássaro tinha demais. Codorna, perdiz, tinha demais nessa região, hoje não tem mais nada.

P/1 – E como é que era essa casa, a sede velha da fazenda?

R – Ah, era uma casa grande. O estilo das casas daqui quase que era um só daquela época. Tinha uma sala, à esquerda da sala ficava um quarto, um corredor, outro quarto, outro quarto, uma escada, uma varanda grande, quarto, uma cozinha, uma dispensa. Depois da dispensa ficava um cômodo, tinha um forno. Casa nenhuma de fazenda ficava sem o forno pra fazer biscoito, pão de queijo, essas coisas, tudo fazia nesse forno, forno de barro.

P/1 – E qual era uma comida que sua mãe sempre fazia pra atender toda a turma?

R – Ah, era o frango caipira. Frango caipira e tinha uma vagem que ela gostava muito de fazer, mas era comida comum, arroz, feijão, a carne aquela época quase ninguém tinha geladeira, então, o que fazia era carne seca, carne de sol, era isso. E o complemento era o macarrão. Era só um tipo de macarrão, macarrão curtinho, era gostoso.

P/1 – E o que o senhor gostava de brincar na sua meninice? Qual era a sua brincadeira favorita?

R – Eu gostava muito de fazer, eu mesmo fabricar meus brinquedos, era com água. Fazia roda d´água, uma roda a outra. Conhece monjolo? Não? Que pena. É uma peça grande de madeira, se faz nela um cocho. Cocho você sabe o que é, né? Faz um cocho e aqui na frente dela vem o pilão. Então, a água cai na lateral desse cocho, quando ele enche o cocho abaixa, quando ele abaixa joga água fora, aí a frente é mais pesada, o pilão bate e aí soca, soca arroz, café, milho pra fazer canjica, tudo é assim. Roda d’água já era mais completa porque ela tinha mais mão de pilão pra socar esses elementos e numa velocidade maior. E o monjolo, não, monjolo era descansar, era pancada, “paum” e mais uma. Então eu gostava disso, eu mesmo fazia os meus, de brinquedo, né?

P/1 – E quando que o senhor começou a ajudar com serviços da fazenda?

R – Nossa, isso não é como hoje, não. Na fazenda começa a trabalhar novo. Eu com 14 anos já viajava com papai com boiada. E com 12 anos nas férias fazia o serviço que tinha que fazer na fazenda. Minha vida foi assim. Daí eu terminei o ginásio, meu pai me contrariando me internou no Colégio Diocesano em Uberaba, fiquei lá um semestre e voltei. Aí fiz um concurso da Escola de Especialistas da Aeronáutica, fui aprovado, fiz o curso e trabalhei cinco anos e sete meses na profissão, aí pedi desligamento, voltei pra vida de civil. Ah, também eu fiz, além de ser mecânico de avião, que eu fiz o curso de mecânico de avião, manutenção, eu fiz também, posteriormente, o curso de piloto privado. Até hoje eu sou apaixonado por aviação. Mas parei por aí. Um neto meu está seguindo, esse ano, no final do ano ele termina o curso dele de piloto civil, já como piloto comercial, o curso completo já pronto pra trabalhar. É filho desse moço que recebeu vocês lá.

P/1 – Seu Neiva, eu quero que o senhor conte pra gente como foi começar a escola, o que o senhor se lembra das primeiras aulas, desse abc, de começar a aprender.

R – Uai, pra mim, o meu primeiro dia de aula foi a maior decepção da minha vida.

P/1 – Por quê?

R – Eu não pude ser matriculado com sete anos, naquela época admitia com sete anos, eu não pude porque eu completava sete em fevereiro e tinha que ter sete completo em janeiro, então fiquei um ano atrasado. No ano seguinte, eu fui pra escola, um tio meu que me levou. Me levou e eu pensei, na minha cabeça que eu formei, que a professora seria minha professora, eu não queria dividir a professora com ninguém. Aí esse tio meu chegou, me colocou na porta da sala, bateu na porta, a professora veio, me recebeu, uma recepção maravilhosa, me abraçou, me levantou lá em cima, eu era muito pequeno. Dona Odília, coitada. Mas quando olhei pra trás, que vi tanto menino, tinha mais uns 30 ou 40 eu falei: “Ah, não pode ser, a professora é minha, que coisa é essa”. Demorou para eu aceitar, viu? Depois foi fazendo amizade, até que me explicaram: “Não, mas não dá pra ter uma professora pra cada um”. Mas foi engraçado isso.

P/1 – E essa escola era perto, era longe? Como o senhor fazia pra...

R – É a [Escola Estadual] Afonso Arinos aqui da praça. Você deve ter passado por lá, Grupo Escolar Afonso Arinos.

P/1 – Mas o senhor saía da fazenda pra ir pra lá ou veio morar na cidade?

R – Não, vim morar na cidade. Meus pais ficavam na fazenda e eu fui ficando na cidade com uma tia minha. O processo normal era esse, sempre tinha um parente pra ficar com as crianças na escola.

P/1 – E o senhor sentia saudades da fazenda?

R – Sentia, muito. Ficava doido que chegasse logo as férias.

P/1 – E como foi essa experiência de internato?

R – Foi horrível. Eu criado à vontade, no campo, vai pra um colégio interno? Não, pra mim foi horrível, fiquei lá seis meses, pedi as contas. Aí que eu vim pra cá e fui pra Especialista. Na verdade, eu queria fazer o curso de piloto, mas também por questão de idade, porque eu perdi um ano eu não pude fazer concurso pra Escola Preparatória de Cadetes do Ar, aí entrei pra Especialista. Fiz o curso de Especialista, fui trabalhar em Cumbica, São Paulo. Foi bom, ótimo. Conheci o Brasil dos anos de 1960, naquela época conheci o Brasil inteirinho, voei bastante e voltei pra vida civil.

P/1 – Conta então dessa experiência, como foi a viagem pra São Paulo e ir trabalhar lá consertando, vendo os motores de avião, como é que eles eram. Conta um pouco desse universo, dessa fase da sua vida pra gente.

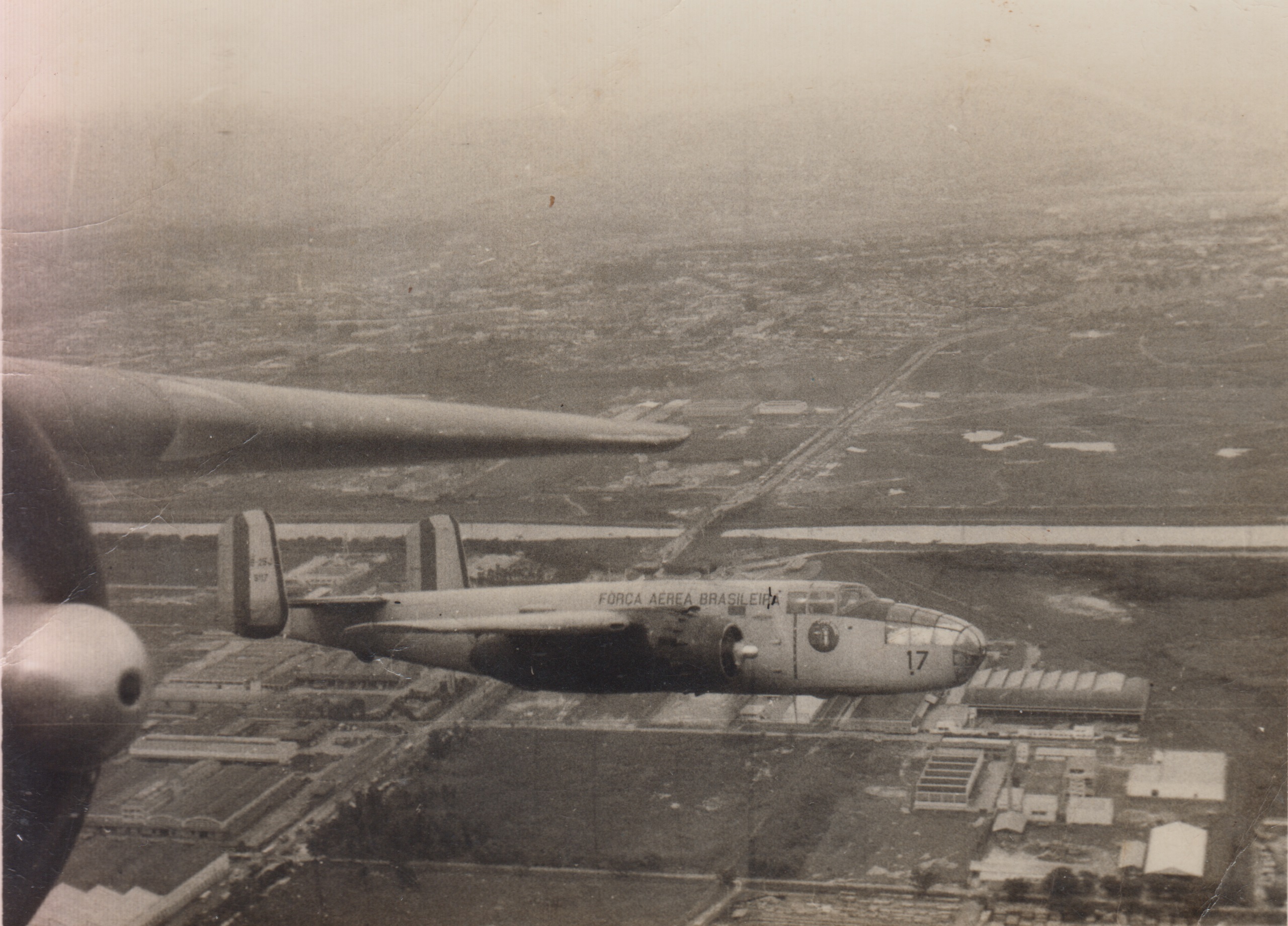

R – Os aviões que tinham lá em Cumbica naquela época, eles voaram até 1970, depois foram recolhidos, era o B-25J, é um B-25 que atuou na Segunda Guerra Mundial, um avião muito bom, gostava muito dele, um bimotor, cada motor com 1850 HP, barulhento, porque não tinha silencioso, o escapamento individual, eram 28 cilindros, 14 em cada motor e escapamento individual. Era um barulho horrível, de você ficar surdo. Teve uma vez que colocamos lá 16 aviões pra voar. Se você imaginar o que é o barulho de 16 aviões, são 32 motores, escapamento individual, chega a tremer. Esse avião trabalhou muito bem na Segunda Guerra Mundial e quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, na Segunda Guerra Mundial, aquilo foi um ato de covardia muito grande, o americano não estava em luta com japonês, tanto é que quando eles atacaram Pearl Harbor o embaixador japonês estava lá em Washington, ele que teve que sair correndo porque nem ele sabia que ia acontecer isso. De certa forma, houve um abatimento das tropas americanas porque não deixou de ser vergonhoso ser pego de surpresa, o pessoal tudo dormindo, tal. Mas foi preparada posteriormente a resposta pra isso, foi quando, até já passou esse filme diversas vezes, 32 minutos sobre Tóquio. Na época, o único avião que tinha condições de viajar 600 quilômetros de um porta-aviões, ir até Tóquio, bombardear e voltar. Mas tudo dizia o seguinte, ou acaba o avião por completo, ele fica totalmente oco, no lugar das metralhadoras colocaram cabo de vassoura pintado como se fosse cabo de metralhadora e só pra levar bombas no compartimento de bombas. E esses aviões decolaram do porta-aviões, foram meses de treinamento até que chegou o dia que eles decolaram, foram a Tóquio 16 aviões, bombardearam Tóquio e tinha que bombardear Tóquio e não ia voltar pro porta-aviões, daí pra frente o piloto que se virasse o que ia fazer. Aí eles foram pra o lugar mais próximo que tinha era a China. Mas um deles foi pego antes, deu uma panezinha e caiu lá perto do Japão mesmo e os japoneses mataram a tripulação, mas os outros conseguiram pousar na China.

P/1 – E seu Neiva, conta pra gente como foi a viagem pra São Paulo, daqui de Paracatu pra lá?

R – Não tem nada não. Primeiro eu estudei em Belo Horizonte (MG), preparando pro curso, fiquei em Belo Horizonte três meses, fiz o concurso, fui aprovado. Daí um mês eu já fiquei por conta da FAB [Força Aérea Brasileira], nós fomos pra Especialista e começamos o curso lá.

P/1 – Daí o senhor fez o curso de piloto. Como é que foi voar solo a primeira vez?

R – O curso de piloto eu fiz aqui em Paracatu. O meu voo solo não foi dos melhores, não, não foi. Naquela época, nós tínhamos dois instrutores aqui em Paracatu e tinha 14 anos que Paracatu não soltava um piloto. Eles ficaram disputando quem que ia soltar o primeiro. Aí o instrutor, chama Cléber, ele me chamava de sargento: “Sargento, vamos fazer o voo” “Vamos”. Decolamos, voamos mais ou menos uma hora e aí viemos pro pouso. Aí ele: “Leva o avião pra cabeceira da pista”. Levei. Ele falou comigo: “Agora você vai fazer dois pousos pra mim”. Eu falei: “Não, eu estou tendo dificuldade de segurar o avião na pista” “Eu que estou te atrapalhando, pode ir, tem problema não”. Comecei a manobrar pra decolar e fazer o check cabeceira e decolar, ele veio correndo, foi o que me salvou. Ele veio correndo e falou comigo assim: “Olha, sargento, no último caso, se você precisar esse avião sai do solo a 40 milhas”. Até então eu não sabia disso, só saía do chão a 60 milhas. Tudo bem. Decolei, subi, vim pro pouso, estava meio alto, eu abortei o pouso, voltei novamente pra pouso, pousei, perdi o eixo da pista. Aí eu arremeti, uma arremetida perigosa porque o ar quente aberto, o avião todo cabrado, então o avião fica com uma tendência grande de subir e você não pode deixar. E o avião leve, balançando. Começa aí. Aí voltei pro segundo pouso, aí eu fui conversar comigo mesmo. “Eu sei pousar, eu aprendi a pousar, eu vou pousar, eu tenho que pousar esse avião. Eu tenho que botar esse avião no chão”. Vim, tentei, pousei. Pousei direitinho, tornei a perder o eixo da pista. Tornei a decolar. Dessa vez não foi bem interessante não porque eu já parei com o avião a 40 milhas. “Como é que eu vou sair a 40 milhas?”, tirei. O avião sai lerdo, lerdo, lerdo. Aí foi, foi. Consegui, até que fechei o ar quente, ele começou a subir, subir, até que ficou a velocidade normal, eu falei: “Agora eu vou colocar esse avião no chão”. Aí pousei, correu tudo bem, mas não deixou de assustar a gente. Tinha muita gente na cabeceira da pista, aí quando eu olhei pra baixo eles tiraram, o instrutor pediu pra todo mundo sair de lá. Eu falei: “Eles estão preocupados comigo, não posso fazer besteira”. Aí fiz esse pouso direitinho, daí pra frente não teve mais nada, não.

P/1 – Deu medo então esse pouso? Não?

R – Não, dá...

P/1 – Frio na barriga, pelo menos?

R – É. Se falar que não tem medo é bobagem, o medo é uma coisa natural, todo ser humano tem medo.

PAUSA

P/1 – Eu queria que o senhor falasse pra gente, o senhor voou pelo Brasil todinho durante os anos 60, conta um pouco pra gente desse panorama, o que o senhor viu das janelinhas dos aviões, quais lugares que o senhor foi parar.

R – É, tem muita coisa interessante, mas a maioria dos voos que eu fiz foi voo noturno mas deixa eu ver um caso pra te contar. Que a aviação sai cara demais, isso é mentira também demais, mas teve um voo, nós tínhamos lá em Cumbica, tinha uma missão que a gente chamava de Marruda. Marruda eram dois aviões que saíam de São Paulo, normalmente saíam meia-noite, iam pra Salvador, Salvador-Porto Alegre, Porto Alegre-Cuiabá, Cuiabá-Manaus, Manaus-Boa Vista, Boa Vista-Manaus. Aí tinha o pernoite. Eram 45 horas de voo desse jeito, voando noite e dia, só pousava pra abastecer. E numa dessas, nós saímos de São Paulo, dois aviões, eu estava no avião com o Tenente Pina, que era o comandante, e o outro era Capitão Lemos. Saímos com a diferença de cinco minutos um avião do outro, daí quando pousamos em Salvador, Salvador foi pra Porto Alegre. Ficou mais ou menos uma hora, uma hora e pouco de Porto Alegre, o comandante foi informado de mau tempo. Deu a posição do mau tempo. O avião que estava na frente, que era do Capitão Lemos, ele desviou do mau tempo. Esse Tenente Pina era meio atrevido, falou: “Vou desviar, não” e não desviou. Aí sim, foram 15 minutos de terror que nós passamos dentro desse avião. O avião balançava, estralava, cada raio terrível, o raio estando mais perto parece que clareia mais e todo mundo apavorado. Eu fiquei com uma mão assim e a outra assim, você torcia pra lá, pra cá. Foi embora. Aí um colega lá chamado Sérgio, era grandão e queria abandonar o avião, eu conversei com ele, falei: “Não, faz isso não, senhor. Nós estamos voando aqui, praticamente estamos no litoral, você vai cair no mar, vai morrer do mesmo jeito. Vambora”. Ele acalmou, pousamos lá, o avião estava meio danificado, mas deu pra seguir a viagem. Outra vez, em outra missão, pousamos em Cuiabá, de Cuiabá pra Manaus. Em plena selva amazônica, esse avião tem um túnel que é uma passagem da cabine de comando pro nariz do avião ele tem um túnel que passa deitado, estreitinho. Eu estava deitado no túnel, que lá a gente ficava esticado, estava cochilando. Acordei com o outro mecânico chutando meu pé. “Neiva, Neiva, acorda! Nós estamos caindo”. Na hora: “Que notícia boa, em plena selva amazônica o avião caindo”. O motor pegou água, começou a ratear, parou, depois o outro começou a ratear, depois os dois. Aí perdemos mais ou menos 600 pés. Depois firmou, fomos embora. Chegamos em Manaus, era água, muita água na gasolina, que pegamos lá em Cuiabá. Mas também, tudo certo.

P/1 – E teve uma cidade que o senhor gostou mais de conhecer, de ter achado bem diferente daqui de Paracatu ou de São Paulo ou de Belo Horizonte?

R – Cidade naquela época... Mesmo no Nordeste, muita pobreza, muita coisa. Aí teve um caso que aconteceu comigo, foi em Porto Velho (RO). A pista de Porto Velho é uma pista curta. Mas eu fiz uma brincadeira que eu me arrependi de um tanto, me arrependo até hoje. Sempre que o avião pousava lá ficava aquela porção de garotinho de oito, dez, doze anos com cara de fome, pobreza mesmo, e eu recolhia o restante de lanche do avião e dava pra eles. Fiz isso diversas vezes. Uma das vezes cheguei lá, o molequinho estava lá, chegou perto de mim. Eu olhei pra ele assim e falei: “Você que rir pro Sul comigo?” “Quero” “Você vai mesmo?” “Vou” “Então” “Você me leva?” “Levo”. Menininho sumiu. Mas estava de brincadeira, como é que eu ia trazer o menino pra cá? Chegou o menino com a trouxinha dele no ombro: “Papai deixou eu ir com o senhor”. Porque eu falei que eu não podia levar, né? Os olhos cheios de lágrimas. Não gostei disso, não. Brincadeira sem graça.

P/1 – E seu Neiva, o que fez o senhor sair, pedir licença e voltar pra vida civil?

R – Na verdade, o meu negócio era pilotar avião, não era ser mecânico de avião, então, fui de certa forma forçado, foi o que sobrou pra mim. Mas foi bom, o tempo que eu estive na FAB foi muito bom.

P/1 – E como é que foi voltar pra Paracatu?

R – Ah, eu vim, pura e simplesmente vim, papai tinha fazenda. Ele tinha fazenda aqui, era a fazenda maior tinha aqui. Não ia ter muita dificuldade, não, só que tive. Tive muita dificuldade. Logo em seguida, a cooperativa foi fundada três anos antes de eu vir pra cá, que eu vim pra cá em 1966 e ela foi criada, se não me engano, em 1963. Aí me convidaram pra ser gerente na cooperativa e eu fui. Lá fiquei dez anos. Foi assim, aí fui embora.

P/1 – E como é que estava Paracatu quando o senhor voltou? O senhor percebeu alguma diferença? Já tinha a cooperativa.

R – Não, Paracatu estava do mesmo jeito. Até aquela época era a mesma coisa, não saía mais boiada pra Barretos, só saía de carreta, mas Paracatu continuava com aquela vida normal, tinha leite. Antes os fazendeiros faziam queijo ou manteiga, depois com a cooperativa passaram a fornecer leite pra cooperativa, então já houve uma mudança grande. E continuou do mesmo jeito, depois é que com a cooperativa foi crescendo, Brasília estava aqui pertinho também, foi chamando muita coisa pra lá, muita gente pra trabalhar em Brasília e foi mudando desse jeito.

P/1 – E como é que era o trabalho de cooperado?

R – Olha, no princípio não foi fácil, não. Tinha muita coisa que cooperado não aceitava ou não queria aceitar, tá entendendo? Mas aos poucos, fazendo reuniões, conversando, tal, foi chegando um ponto que a cooperativa virou uma potência, está aí a cooperativa e hoje em dia a convivência do associado com a cooperativa é muito melhor do que naquela época. Naquela época se brigava por pouca coisa.

P/1 – E na sequência da cooperativa o que veio, seu Neiva?

R – Aí entrou naquela onda de lavoura, nessa época já era o João Batista Figueiredo, aí veio aquela onda “Plante que o João garante”. E meu pai enfiou a cara naquilo lá, lavoura na fazenda que ele tinha aqui no município de Cristalina, Goiás, e foi atolando, atolando que estava tudo errado, plantando tudo da maneira errada. O solo de Cristalina é um solo pobre, o adubo que tem também na superfície e os agrônomos daquela época mandavam arar profundo, quer dizer, o pouquinho de adubo que tinha você jogava tudo pro fundo, entendeu? E depois tinha uma porção de coisa que eles desconheciam. Doença, doença acabou com as lavouras todas nossas, um prejuízo em cima do outro, todo mundo tendo prejuízo. Depois disso descobriram o que era a doença, descobriram que não podia arar profundo, tal. Aí já passou a dar algum sentido a lavoura, mas até então foi só prejuízo. Meu pai perdeu naquela época metade da fazenda, teve que vender pra pagar o banco. Mas hoje em dia Cristalina produz uma quantidade grande de arroz e de milho em cima da tecnologia nova, que naquela época ninguém tinha. Eu saí da cooperativa e fui dar uma mão pro meu pai, fui ajudar nesse negócio de ir lá, orientação, essas coisas assim. Resolvemos parar e parou, foi quando ele vendeu a metade da fazenda e pagou o banco e voltou à atividade normal que estava antes, de porco, gado e trabalhando também nessa fazenda aqui.

P/1 – O senhor chegou a comentar de trabalho com madeira também. O senhor fez?

R – Fiz. Daí eu trabalhei com madeireira, onde tive duas, três madeireiras. Tinha dois sócios nessas madeireiras. Dois não, três, eram quatro. Mas depois resolvemos acabar com o negócio, acabamos e eu fiquei só com cachaça.

P/1 – A gente já vai entrar nesse universo aqui da cachaça mas, conta um pouco mais dessa história da madeireira, como era o negócio, da onde que vinham as madeiras, pra quê que era, qual que era a movimentação?

R – Era madeira pra construção. Vinha do Maranhão e lá do Pará. Mas não tem nada de especial, não, a casa de material de construção. Agora, depois que nós resolvemos parar com essa atividade de madeira cada um foi cuidar de outra atividade e eu continuei com cachaça e fiquei até hoje.

P/1 – Então vamos falar dessa cachaça. Cachaça artesanal de rapadura, que é regional aqui de Paracatu. Conta um pouco da história dessa cachaça, por que ela é regional daqui, quais são ou eram as primeiras cachaças feitas desse jeito.

R – Olha, a história mesmo da cachaça tem diversas, eu não vou nem citar nenhuma porque muitas delas eu nem concordo, mas falando da cachaça de Paracatu, que é essa cachaça de rapadura, ela é regional, é uma coisa de Paracatu. Às vezes, você chega num outro lugar que fabrica cachaça, quando fala que aqui é de rapadura eles riem da gente, não acreditam. Eu não sei por que. Porque veja bem, a cachaça que quase todo mundo faz no Norte, no Nordeste, mesmo no norte de Minas [Gerais], que tem muita cachaça boa, aqui em Januária, essa região tem muita cachaça boa, é cachaça da garapa de cana. Então o que acontece é que quando aqui em Paracatu esse pessoal bem mais velho, mais de cem anos atrás, começou a fabricar cachaça de rapadura eles fabricaram um produto bem melhor porque se você pega a cana em si, você pode tirar da cana mais de seis subprodutos, entre esses subprodutos tem enzimas, tem toxinas, tem acetato. Você pode tirar o metanol, pode tirar o etanol, o álcool etílico, o metílico. Por exemplo, bola de ping pong é feita de bagaço de cana. É uma porção de coisa. Então, quando você está fazendo uma cachaça de garapa, um percentual muito alto de tudo isso continua nela, não sai, está entendendo? Embora tenha sido fermentado, destilado, tal, isso continua. Agora quando você transforma o melado de cana em rapadura você apurou, muita coisa disso aí foi eliminado porque nesse caso aí a garapa passou por uma fervura, ferveu até chegar no estado sólido, que é a rapadura. Muita coisa foi eliminada, muito veneno foi eliminado, mas muita coisa continua também ali, mas a fibra já melhora e melhora bastante. No meu caso em particular, quando eu comecei com cachaça eu queria fazer uma coisa melhor, eu não queria ficar no comum, que todo mundo estava fazendo. E aí um tio meu fabricava cachaça, eu chamei ele: “Vamos fazer uma experiência?”, ele falou: “Vamos”. Entreguei pra ele o açúcar, ele experimentou, deu certo e daí ele continuou. Daí uns 20 anos, quando eu fui fabricar cachaça eu já passei a fabricar de açúcar. Açúcar e rapadura, é um misto, então é diferente. De certa forma os colegas concorrentes me combatem muito porque: “A cachaça tradicional de Paracatu é rapadura, a sua não tem nada a ver”. Eu falo: “Não, eu não estou fabricando cachaça por causa de tradição, não, estou fabricando por causa do negócio, estou fazendo negócio como outro qualquer. Agora, eles não aceitam, não aceitam porque eu posso vender a cachaça bem mais barata do que a deles porque a rapadura você só tem na época da safra de moer cana, o açúcar tem o ano inteiro e é mais barato. Hoje por exemplo, aqui em Paracatu um quilo de rapadura está custando dez reais, um quilo custa dez reais. Um quilo de açúcar está dois reais. Pra fazer a pinga de rapadura você precisa de um quilo e meio, então vai pra 15. Eu com dois reais faço um litro. Agora, eu não queria, por exemplo, que eu, por egoísmo, ficasse com isso só pra mim, eu queria que todos me acompanhassem, mas eles não querem. A minha proposta foi essa, eu passar o meu segredo pra um ou pra outro eu não vou fazer isso, mas se for fundada uma cooperativa eu passo pra cooperativa. Chegamos a fundar a cooperativa, mas o egoísmo continuou, cada um queria: “Eu não vou mudar o nome da minha pinga” porque no caso da cooperativa tinha que ser uma marca da cooperativa. Tipo uma cooperativa de leite, os associados mandam o leite para a cooperativa e a cooperativa solta aquele leite padronizado com a marca da cooperativa. Eles queriam que fosse uma marca individual, cada um com a sua marca. Eu falei: “Não, aí não é cooperativa, aí chama-se associação. Mas aí todos terão que ter a sua marca registrada, a fábrica registrada, melhor dizendo”. Foi isso o que aconteceu.

P/1 – E quem começou, na sua família, a produzir a cachaça?

R – Meu avô, pai do meu pai.

P/1 – E como ele fabricava, o senhor se lembra? Ou sabe?

R – Ele fabricava de garapa pura ou então rapadura, transformava em rapadura o melado e fazia a pinga, que era o mais comum naquela época. Ele, tinha o outro Adílio da Silva Neiva, que é da família também, fabricou durante muitos anos a Crioulinha, tinha Segura o Tombo. A Crioulinha hoje quem fabrica é Rubão, acho que está meio parado, não sei. A indústria até é uma indústria muito boa. Não me lembro mais, não, mas todo mundo fabricava pinga aqui.

P/1 – O senhor falou de algumas antes da gente começar, Flor de Maio, Segura o Tombo, Surpresa...

R – Flor de Maio, era do meu avô. Surpresa foi desse tio meu. Segura o Tombo é dessa Crioula e a do Adílio era a Crioulinha e Segura o Tombo se não me engano era de Pouso Alegre.

P/1 – E fala o nome da sua, da cachaça que o senhor produz.

R – Eu coloquei Engenho Neiva, eu peguei a roda d´água que tinha na Biboca, na fazenda do meu avô e dela fiz um rótulo.

P/1 – E qual é o modo de se fazer? O que mudou no jeito de fazer a cachaça? Nesse tempo todo. Quer dizer, sem as técnicas ou os...

R – Fala-se muita coisa sobre cachaça, sobre segredo, não tem nada disso, não. Tem uma porção de coisa que se fala. E falam também que... Bom, tem tanta bobagem que não vem ao caso, não. Mas o processo não mudou nada, é simplesmente o seguinte: a partir do instante que você tenha doce, tenha sacarose, você pode fazer, fermentou, você destilou, você tem a cachaça. Então, daí a garapa, com o caldo da garapa fermenta mais rápido porque ali é todos os elementos da cana continuam ali, inclusive o próprio fermento que está na garapa, que é o mesmo fermento de pão, Saccharomyces cerevisiae. Ele é que provoca a fermentação. É uma bactéria que se alimenta de doce e te devolve em álcool, entendeu? Então é isso. Como por exemplo eu te mostrei aquele dia, aquele que está fermentando ainda tinha doce. Ah, não te mostrei não, foi pra Márcia.

P/1 – Depois eu vejo.

R – Então estava fervendo, aquele dia que ainda tinha doce, a bactéria está comendo doce e devolvendo em álcool. Quando acaba o doce aquilo para, fica paradinho, aí está na hora de você fazer a cachaça. Aí vem pro alambique e o alambique faz a parte dele.

P/1 – Qual é o diferencial daqui, da sua produção?

R – É o fato de eu colocar açúcar, então fica uma cachaça mais leve, ela não queima, ele não tem cheiro, não tem cheiro nenhum. Você vai ter oportunidade de cheirar a outra cachaça e vai ver que ela tem um cheiro que não é dos melhores e essa aqui com açúcar é uma cachaça mais leve, não queima, não dá ressaca. Whisky bom não dá ressaca, essa cachaça que eu fabrico não dá ressaca, não dá dor de cabeça.

P/2 – O senhor falou que a cachaça de rapadura demora um pouco mais pra processar.

R – Não, a de açúcar.

P/2 – A de açúcar.

R – É. A de rapadura é mais rapidinho.

P/2 – Eu fiquei interessado em o senhor contar como é o processo aqui, o que mudou da época que o seu tio fabricava, como era o alambique na época e que tipo de tecnologia o senhor implementou pra cachaça de hoje. A questão do motor...

R – O negócio é o seguinte, o que eu acrescentei é que eu parei de usar lenha, eu não uso lenha e o meio ambiente agradece. O consumo de lenha é grande e eu acho que todo mundo deve se preocupar com o meio ambiente, então, eu consumia muita lenha e mesmo assim, o pessoal da fiscalização cobra muito o consumo de lenha. Em cima disso, eu comecei a bolar um processo, pensar em criar um processo em que eu pudesse parar de gastar lenha. Aí, com o conhecimento que eu tenho do curso de mecânica, aquela turbina não é invenção minha, aquilo sempre existiu, mas eu fiz adaptação na turbina, fiz o desenho, depois fiz um protótipo com papelão e depois fiz o protótipo, passei para um tubo de plástico, funcionou, depois passei pro ferro, experimentei fora do alambique, funcionou perfeitamente, com poucos minutos eu fervi um balde d´água desse aqui, ó. Aí foi que eu coloquei no alambique. Não deu erro, não. Aí eu fui melhorando, melhorando até hoje, por exemplo, o que mais dava problema lá era entupir aquele funil, eu pegava uma bucha de pano, molhava no diesel, punha fogo e punha lá dentro. Hoje eu não faço isso, eu uso algodão. Fica mais barato e não entope.

P/2 – O senhor deixou de usar lenha e passou a usar o quê?

R – Só óleo queimado. Você pode usar óleo queimado, óleo diesel, não tem problema nenhum. E pode usar mesmo o óleo que usa em caldeira industrial. Mas aqui em Paracatu é o seguinte, de certa forma ninguém se interessou, nem pra visitar esse negócio aí vieram, está entendendo? Fazer o quê, você está querendo ajudar e não quer ser ajudado. Fica muito mais barato você queimar. Mesmo que você falar: “Mas eu tenho a lenha”. Ele deixar aquela lenha lá é mais interessante pra ele do que consumir lenha. Mesmo porque você consumindo óleo queimado, o que está acontecendo? Você está dando mais um caminho pra retirada desse negócio da natureza, o óleo é um senhor, como se diz? Poluente. E vai pro lençol d’água, peixe morre, o diabo a quatro. Hoje em dia ninguém fala, não joga isso, você está dando mais um caminho pro consumo dele.

P/2 – E de onde vem esse óleo?

R – Dos motores das oficinas, das máquinas agrícolas. Até mesmo dos aviões.

P/2 – O senhor tem que buscar isso ou eles trazem pro senhor?

R – Eu busco na cidade. Está num depósito lá, eu busco na cidade, não tem dificuldade pra conseguir isso, não.

P/2 – E quanto tempo durou, desde a prototipação até o momento em que passou a funcionar e produzir cachaça esse tipo de motor que o senhor inventou?

R – Eu levei novembro, dezembro e janeiro, em fevereiro estava funcionando, quatro meses.

P/2 – O senhor lembra o ano, mais ou menos, que isso começou a...

R – Lembro, eu tenho 78 anos, eu tinha 75 anos, então é só voltar três anos atrás agora, 2014.

P/1 – E o senhor produz a cachaça, né? Quer dizer a cachaça como um elemento social, que as pessoas tomam juntas ou em algum momento do dia. Tem alguma história ou lembrança da família tomando uma cachaça ou algum momento em que ela é trazida à mesa ou à conversa?

R – Eu não tenho nada, nada nesse campo não...

P/1 – Qual é a hora de tomar uma cachaça?

R – Ah, qualquer hora é hora. Mas, por exemplo, só tomo, eu sou muito metódico, eu tomo 200 mL antes do almoço e 200 mL à noite, só isso também. Agora tem gente, eu não bebo de manhã cedo. Tem gente que bebe o dia inteiro, qualquer hora é hora.

P/1 – Mas o senhor se lembra do seu pai tomando também ou ter sempre uma em casa?

R – Não, papai bebia muito pouco. Embora tenha fabricado pinga também, mas bebia muito pouco.

P/1 – E nesses momentos de festa? Festa junina, as quermesses todas, é um momento que ela é lembrada?

R – Não, é lembrada a todo instante. Quem bebe cachaça, tudo é motivo pra gente beber, não tem isso não (risos), tudo é motivo (risos), né? Fala: “Vamos tumá uma”.

P/2 – E a cachaça do senhor é distribuída mais aqui em Paracatu ou ela vai pra outros lugares também, como é que esse sistema?

R – Muito pouco. Brasília não é muito de consumir cachaça boa, não. Lá tem muito nordestino e eles preferem mais a cachaça deles. Agora aqui Paracatu eu vendo bem, não posso reclamar, não. Mas também nunca fiz nada pra vender fora daqui, não dá, a fábrica é pequena. E eu trabalho mais sozinho, hoje a mão de obra em fazenda está muito difícil, não está fácil. Então, nessa circunstância, mesmo se eu quiser aumentar a produção eu posso, mas não tem jeito, não vou arrumar gente pra trabalhar.

P/1 – E como é quando o senhor vê numa casa ou num grupo de pessoas eles tomando a sua cachaça, que o senhor fez e preparou?

R – Olha, de modo geral eles não economizam elogios, não economizam não. Mas realmente toda cachaça que eu fabrico aqui passa pela minha mão, eu tenho que fazer análise dela, eu fico pra analisar essa cachaça, ver se está num padrão só, então por isso que de certa forma ganhou nome, tá entendendo? Mas é difícil, botar um produto desse na praça. Você precisa reunir três elementos: tradição, qualidade e preço. Sem isso você não consegue lançar o seu produto. Outro detalhe muito importante é a qualidade da água. Se você não tiver uma água boa você não consegue fazer cachaça boa. Não consegue, não.

P/1 – E a cana, da onde vem?

R – Eu não uso cana.

P/1 – Ah, você usa o açúcar.

R – Já faço com rapadura e açúcar.

P/1 – Tá certo. E aí então o senhor compra de fora?

R – Compro de terceiro a rapadura, o melado.

P/1 – E quais são os desafios da fabricação e quanto dá mais ou menos por vez, por lote, talvez, não sei se chama assim.

R – Com um quilo e meio de rapadura você consegue um litro de cachaça. E com açúcar você consegue chegar a um litro com um quilo de açúcar. O açúcar não perde quase nada porque é sacarose pura, então ele ganha mais. Agora, então dentro dessa matemática aí de um quilo e meio o litro e de um quilo o litro, já a cachaça de garapa já dá menos, que ali já tem mais impureza, né?

P/1 – E quanto o senhor fabrica por vez? Ali tem...

R – Doze litros. Esse alambique dá pra fazer 30 litros de cachaça por alambicada.

P/1 – Uma alambicada seria quanto tempo, mais ou menos?

R – Nesse processo e com esse aquecimento aí, no máximo duas horas. Com lenha, você vai gastar três, três e meia.

P/1 – E quais são os desafios da fabricação? Qual é a parte que tem que tomar mais cuidado, ficar mais de olho...

P/2 – Que vai fazer o processo de análise da cachaça.

R – Olha, tem que ter muito cuidado com fermento, pro fermento não azedar, porque você quando perde o fermento demora em média 30 dias pra conseguir fazer o fermento, fazer outro fermento e conseguir fazer cachaça dele. Então, tem que ter cuidado disso aí. Tem que ser um ambiente que tem que conservar mais ou menos fechado. Criança é um perigo, criança chega, olha assim, está fervendo e fala: “Eca!” e cospe lá. Cuspiu, morreu o fermento. As bactérias aqui na nossa boca são muitas, vai lá e mata o fermento, mata a outra. Tendo esses cuidados, quando vê antes do fermento azedar lavar o fermento, tem que lavar o fermento. Eu vou te mostrar, ali tem um que eu não alimentei hoje pra você ver como ele fica no fundo.

P/1 – Bom, a gente falou bastante aqui do seu trabalho, de toda a sua trajetória profissional, né? Conta pra gente da sua esposa, como o senhor a conheceu?

R – Hoje é dia dos namorados, né?

P/1 – Foi ontem!

R – Não, é hoje. Não, ontem 12, 13. É porque 13 é Santo Antonio é...

P/2 – Santo casamenteiro.

R – É, Santo Antonio é hoje aqui em Paracatu.

P/1 – É, namora primeiro e daí casa na sequência rs.

P/2 – Primeiro o dia dos namorados e depois o dia do casamenteiro.

R – É! Exato, exato. Foi interessante porque lá na Escola de Especialistas, naquela época o aluno só saía sexta-feira à tarde. Ficava doido pra sair pra rua, tal. Mas aí um colega meu que está em Brasília, ele continuou na FAB e hoje ele é coronel. Ele descobriu que na igreja que tinha lá, como chama aquela rua? Bom, tinha lá um clube de Jufrisca, Juventude Franciscana. E ele descobriu que o aluno que entrasse pra Juventude Franciscana tinha licença pra sair na quinta-feira. Então nós entramos pra isso, pra sair na quinta-feira. E a primeira vez que eu fui, Verinha foi – é o nome dela – lá buscar um irmão de criação dela que estava lá. E aí começou. Começou aquele namorico, tal, voltei pra escola. Aí nós marcamos encontro pra sábado. Sábado ela teve um problema de garganta, teve que operar depois e não foi no encontro. Mas eu fui atrás dela lá em Lorena (SP), que ela estava em Guará [Guaratinguetá, SP], e aí encontrei com ela e falei: “Guararina de uma figa, me deu o bolo”, ela me explicou, tal. Bom, aí logo em seguida uma tia dela ia dar à luz, morava no Rio [de Janeiro], e ela foi fazer companhia com a tia dela. Resultado: era época de férias e eu vim embora pra Paracatu, acabou o namoro. Eu vim pra Paracatu, não ia encontrar mais com ela. Aí aconteceu que quando voltando de Paracatu pra Guará, Guaratinguetá, a gente ia de ônibus até Belo Horizonte, de Belo Horizonte pegava o trem de aço; vocês não conheceram o trem de aço, Vera Cruz, é um trem muito bom. Aí a gente ia de trem de aço até Barra do Piraí. Barra do Piraí fazia baldeação porque esse trem seguia pro Rio e eu tinha que pegar outro trem que ia pra Guará, que ia pra São Paulo e passava em Guará. Por coincidência nesse encontro, eu no trem que saiu de Belo Horizonte pra ir pro Rio e ela no trem que saiu do Rio pra ir pra Belo Horizonte, então ela veio do Rio até Barra do Piraí pra pegar esse trem que eu também acabei de pegar. Trem superlotado, superlotado, aí ela olhou e me viu. Aí começou tudo de novo. Agora deu 55 anos de casados, fizemos esse ano. Cinquenta e cinco anos.

P/1 – E vocês tiveram filhos?

R – Quatro. Um punhado de neto, dois bisnetos.

P/1 – Como é ver a família ter aumentado, seu Neiva?

R – Ah, é muito bom. Com todos os problemas que tem família, aquelas briguinhas, aquelas coisas, mas é muito bom.

P/1 – E os filhos estão por aqui, cresceram aqui em Paracatu?

R – Uma está em São Paulo, é a que eu vou dar o telefone pra você, a Márcia. Os outros estão aqui.

P/1 – E eles estudaram aonde aqui na cidade?

R – Estudaram naquele colégio das irmãs, no Afonso Arinos e depois o ginásio estadual. Márcia fez faculdade, estudou em Brasília.

P/1 – Agora, então, pra gente ir encerrando eu queria que o senhor contasse pra gente qual que é o significado de ser um dos produtores de cachaça artesanal da cidade, que leva um pouco da tradição, mas também inova? Qual o significado de produzir, de colocar na praça essa cachaça artesanal?

R – No princípio não foi muito fácil, foi bem difícil, mesmo porque eu peguei atalho. Se eu tivesse comprado um alambique desse modelo aí logo quando comecei teria sido bem melhor, mas não fiz isso, comprei um alambique usado, só me deu problema. Depois quando mandei fazer o alambique também mandei fazer com um camarada que me deu foi prejuízo. Até que um dia eu descobri essa fábrica em Belo Horizonte, são especialistas nessa área, aí deu certo, aí melhorou bastante. Então hoje qualquer pessoa que quiser começar uma fábrica de pinga, eu aconselho nunca a começar nesses alambiques antigos. Se eu tivesse começado com um alambique desse modelo aí, teria sido bem melhor mesmo.

P/1 – Como o senhor sente quando vê o alambique a todo vapor, funcionando e dando o resultado, passando todo o processo e saindo a cachaça?

R – É gratificante, porque o seu trabalho está saindo, está surtindo efeito. É gratificante, muito.

P/1 – O que precisa pro senhor fabricar a cachaça? Não só os elementos materiais, mas o que precisa o senhor fazer, como prática, como saber artesanal mesmo, pra produzir?

R – Nunca deixar de observar, você estar sempre observando a fermentação. Como por exemplo ali, se estivesse o cocho. A fermentação não processo nesse cocho aqui igualzinho ao do outro, não. Quando você vê que a diferença tá muito grande, alguma coisa tem de errado, então é hora de lavar o fermento porque depois que azeda não adianta lavar mais, perda de tempo. Então, sempre estar observando alguma coisa.

P/1 – Então quer dizer que precisa ter observação.

R – Precisa. Sempre. Porque você observando você está tirando condições de melhorar. Por exemplo, é que ninguém faz isso, eles não gostam de fazer isso. Esse alambique, na realidade, ele é pra produzir no máximo 25 litros pro alambicada. Eu faço ele produzir até 50, o dobro. Mas se eu for falar pra eles, eles riem na cara da gente: “É brincadeira”. Se fosse pra cooperativa eu passava todo esse conhecimento, mas eles não querem.

P/1 – Conta como foi participar dessa entrevista e contar um pouco da sua história pra gente.

R – Pra mim foi ótimo. Voltei um pouquinho no passado, ficamos no presente e no passado, conheci vocês. Dona Márcia. Ela vai voltar aqui?

P/1 – Não sei, não. Mas a gente passa o recado pra ela.

R – Fala pra ela. Aí vocês substituíram dona Márcia muito bem. E foi muito ótimo, foi bom demais.

P/1 – Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar que talvez tenha ficado faltando, alguma história ou causo que talvez venha à mente, ou veio aí enquanto o senhor falava e que a gente não perguntou?

R – Não, eu acho que ocê fuxicou tudo! Ficou nada, não. Mexeu com tudo.

P/1 – Então pra gente terminar eu queria que o senhor contasse quais são seus sonhos, o que o senhor sonha?

R – Ah, isso eu te respondo agora! Eu ainda pretendo comprar um aviãozinho pra mim. Pode rir.

P/1 – Não! Por quê? Pra sair voando por aí.

R – É. Vou voar com meu neto.

P/1 – Qual é a sensação de voar, conta pra gente?

R – Ah, você já voou bastante.

P/1 – Mas não na frente, pilotando.

R – Ah, é gostoso! Você pode crer que é. Então o primeiro que você faz solo é uma sensação que o piloto nunca esquece. Nunca esquece quando ele voa sozinho pela primeira vez. Não dá nem vontade de voltar não, você quer continuar voando.

P/1 – Como é que é ver o céu da altura dos passarinhos?

R – Olha, você... é maravilhoso você passar por cima de qualquer área porque as áreas ficam delineadas, de cima fica como se fosse tudo certinho, certinho.

PAUSA

P/1 – Conta de novo então pra gente voltar a conversar sobre isso e encerrar bem bonito quais são seus sonhos, seu Neiva.

R – Pois é, você perguntou qual é meu sonho e eu falei que seria fácil responder isso, meu sonho ainda é comprar um avião pra mim antes de morrer, lógico.

P/1 – Pra onde o senhor quer ir com esse avião?

R – Não, aqui mesmo, não quero ir muito longe, não.

P/1 – Quer levar quem nele?

R – Ah, esse neto meu. A família, todos eles já voaram comigo.

P/1 – E conta pra nós qual é a sensação de voar, de voar lá na frente, olhando o céu, todo esse céu e a área embaixo.

R – Isso aí teria que participar do negócio, pra você realmente sentir o que é. Quando você sai do chão com um avião pequeno, principalmente, a expressão que a gente usa na aviação eu não posso falar aqui, então não vou falar, mas o piloto tem que sentir o avião, como se fosse uma coisa só, ele e a máquina. Então pra quem gosta, quando sai do chão, que você olha distanciando do chão, às vezes a rodinha está até rodando ainda, você olha, para ela no freio. Isso é uma sensação que não tem dinheiro que paga. Mas você teria que sentir, transmitir isso eu não sei. E cada voo é um voo, cada voo é uma experiência diferente.

P/1 – Como é ver a terra se desenhando? As áreas de cultivo, rios, os vales, as colinas, tudo isso vai ficando pequenininho assim da janela.

R – É como eu falei pra você, fica tudo delineado. Você vê uma montanha, você vê a montanha realmente, não está vendo um lado da montanha, está vendo de cima pra baixo. As áreas de lavoura, por exemplo, são lindas. Quando você sobrevoa lavoura, por exemplo, de diferentes culturas, você vai ver verde de várias tonalidades. Então num voo noturno, ainda mais com lua cheia é uma maravilha, tá entendendo? É, aviação eu gosto muito de avião e aviação é uma coisa maravilhosa. A única coisa que, de certa forma, nunca consegui entrar em acordo com avião, eu acho que o avião, na minha opinião, o avião desenvolveu muito em cento e poucos anos, mas não saiu do princípio. Eu acho que já deveria existir avião voando de maneira diferente, não só aquele negócio de asa, cauda, motor. Uma outra coisa que eu poderia dizer pra você é o seguinte: eu já fui muito católico, sinceramente hoje eu não sou mais católico, sou cristão, acompanho Cristo de toda forma, de certa forma leio a bíblia, mas desde que eu comecei a voar, eu nunca entrei num avião e fiz isso. Não. Nunca pedi a Deus que me protegesse no avião. Eu acho que se eu pedir eu estou errado. Porque o avião foi uma máquina inventada pelo homem contrariando a lei divina, que é a lei da gravidade. Se eu estou contrariando uma lei de Deus como eu vou pedir pra ele me proteger? Conversando isso uma vez com um padre, que todo ano celebra missa, tem festa da família aqui na Biboca, fazenda que foi dos meus avós, todo ano tem a festa da família. E aconteceu que eu conversando com um padre eu falei pra ele sobre isso. Eu falei: “Padre, Deus não interfere na nossa vida pra nada, pra mim não. Deus nunca interferiu na minha vida. Ele criou o homem livre, então tudo o que me acontece de bom ou de ruim eu nunca culpei nem a Deus e nem ao diabo, o culpado sou eu. Quando eu saí da FAB deu muita coisa errada pra mim? Deu. Deus é culpado? Não, eu fiz porque quis. Então falei: “Padre, só pra reforçar essa teoria minha de que Deus não interfere, vamos conversar aqui. O papa tem o avião dele. Eu não sei se é uma companhia que faz o voo pra ele ou se ele tem um avião. Esse papa pega esse avião e vai, ele mesmo, ser o piloto do avião. Põe mais três copilotos, os cardeais mais importantes, os mais santos do Vaticano, enche o avião de padre, de freirinhas e de cardeais rezando louvores a Deus. Enquanto esse avião estiver voando baseado nas forças que equilibram o avião que é a tração do motor contra a resistência e o avanço, a sustentação contra a gravidade, enquanto essas quatro forças estiverem equilibradas o avião vai voar. Se uma falhar ele vai cair e Deus não vai fazer nada”. Ele falou: “E nem pode”. Entendeu?

P/1 – E conta pra gente, que no fim acabou interrompendo, qual foi a sensação de voar pela primeira vez?

R – É uma sensação que você não esquece nunca. Sei lá, a gente sente, naquele momento você vira um super-homem. Principalmente quando você queria fazer aquilo, né? E depois vem aquela sensação de você olha prum lado e você está sozinho mesmo ou se for um avião com um atrás, você pra trás e fica sozinho mesmo. É gostoso. Agora aconteceu uma comigo, eu vou contar pra ocês, mas agora eu vou contar na íntegra. Quando eu fui solar, fui checar já pra brevetar, vieram dois majores de Brasília pra checar, que tinha quatro alunos pra checar. E já tinha um major que tinha pedido, de fuscão preto, que já era conhecido de todo mundo, então todo mundo queria fazer o cheque com ele. Eu falei: “Eu não, eu faço com qualquer um, que bobagem, quem vai ser checado sou eu, não é eles. Eles que vão me checar, então eu vou com qualquer um deles”. Por fim realmente eu fiquei pra checar com o outro major que era novo, que nunca tinha chegado perto daquele tipo de avião. Aí decolamos, ele falou: “Qual é a área que você faz manobra?”. Mostrei pra ele: “Então vamos pra lá”. Aí subimos dois mil pés cima. “Faça isso, faça aquilo”. Aí nós voltamos e ele falou comigo assim. Não. Voltei pra pista, aí ele soltou o cinto, botou o corpo pra frente e desligou os magnetos, desligou o motor. Aí na maior calma, motor desligado, abaixou o nariz do avião, macaco velho, pra hélice não parar de girar. Aí virei pra trás e falei: “Major, esse avião não tem motor elétrico, não. Se eu errar o pouso nós estamos fufu”. Ele falou: “Não, liga, liga, liga!”. Eu liguei os magnetos, o motor voltou a funcionar. “Então como é que faz?”. Eu falei: “Não, o senhor vai tirar o motor no acelerador, cortar o motor por completo não pode”. Aí fizemos assim, terminamos o cheque.

P/1 – E pra onde o senhor fez o primeiro voo? Como é que foi esse primeiro voo aqui em Paracatu? Foi por cima de onde?

R – Primeiro voo? Não, o primeiro voo é local, aqui mesmo. Depois eu fui Patos de Minas (MG), Patrocínio (MG), Pirapora (MG), Luziânia (GO), Cristalina (GO), Unaí (MG), assim rodando aqui por perto, né?

P/2 – Eu queria saber do interesse. O senhor está falando da sua paixão desde o começo, a paixão pela aviação. E de onde vem esse interesse pra escolher, de repente, em um momento da vida ir pra Aeronáutica, de onde veio esse fascínio?

R – Eu já nasci com isso. Desde menino aqui em Paracatu. Eu nasci em 1939, o aeroclube aqui foi criado 1942. Então eu comecei ver avião, com três anos de idade estava vendo avião aqui. E tinha muito avião aqui em Paracatu. Do aeroclube e também de particular. Começou aí.

P/2 – Aeroclube?

R – É. Você não conhece aeroclube em São Paulo, aqui Paracatu tem um, só que está parado, é escola de aviação civil. Que a não ser os aeroclubes só pode ser escola militar.

P/1 – E como era quando passava um avião na cidade? Se ia todo mundo ver, nesse começo do avião aqui.

R – A primeira vez aqui em Paracatu foi um absurdo, a primeira vez que avião veio cá, o povo horrorizado, assustado, ninguém tinha visto aquilo. E esse avião pediu pra pousar aqui, não arrumou pra pousar e ele teve que retornar pra Patos de Minas. Não sei se vocês conhecem Patos de Minas, lá tem um posto que chama Patão, fica no entroncamento de Patos, Belo Horizonte e Patrocínio, lá tinha uma lagoa, esse avião pousou nessa lagoa.

P/1 – E eu tinha falado que a gente ia encerrar, mas o senhor falou da festa da família. Conta um pouco como é essa festa, que dia ela acontece, quem que vem, há quanto tempo?

R – Ela acontece já tem bastante tempo, muitos anos. Ela acontece, eu não sei, acho que é no último sábado do mês de julho. É, último sábado do mês de julho que acontece. Aí reúne a família toda lá, amigos também. Tem uma missa, bastante cachaça, cerveja, muita carne, comida da região também e vai sábado, vai até domingo.

P/1 – Quando o senhor falou que ela acontece lá, lá é onde? Onde que vocês se encontram?

R – É aqui pertinho essa fazenda, daqui lá dá quatro quilômetros.

P/1 – É fazenda de quem?

R – Lá é do meu avô, hoje é de umas primas minhas que são filhas do Rosário, que fabricava a Surpresa. Flor de Maio e depois Surpresa. Essa igreja fica no alto de um morro. Lá fica tudo preparadinho.

P/1 – A igreja é de que santo?

R – Acho que é Nossa Senhora da Abadia. É.

P/1 – E como é ver a família toda reunida há tantos anos e sempre junta, dá um jeito de juntar.

R – Cada ano vai ficando melhor, viu, apresentando outras pessoas que às vezes não participavam, passam a participar. Cada ano vai ficando melhor. É divertido, a gente passa a conhecer parentes que você já não lembrava mais.

P/1 – E aí tem música, tem causos, tem de tudo?

R – Tem. Tem música, sempre tem um conjunto pra lá, cada ano um conjunto diferente.

P/2 – O senhor é da turma dos mais velhos dessa festa ou tem alguém...

R – Ó, pessoal da minha família normalmente eles passam dos cem. Quem começou a fazer essa festa da família foi uma tia, ela morreu com 105 anos. Meu pai morreu com cem. Meus outros tios tudo na faixa de 90, 90 e pouco.

P/2 – Nessa festa tem gente com mais idade.

R – Tem.

P/2 – Eu tinha uma curiosidade, se já viu alguma coisa diferente quando voava no céu, que não consegue explicar. Porque a gente vê muita história.

R – Não. Nunca vi nada. Mas o que eu posso acrescentar pra você é o seguinte, em Campo Grande (MS), lá na pista de Campo Grande aparece diariamente, se você for lá hoje você vai ver, aparece uma luz na cabeceira da pista e essa luz anda, vai longe, volta, sobe, some, desce. Isso aí, qualquer dia que você for lá você vê essa luz. E ninguém nunca soube explicar o que era.

P/2 – E ninguém comenta...

R – Não, a cidade inteira sabe. Não tem segredo nenhum em cima disso, não. Eu sei de dois acidentes, inclusive os dois acidentes foram com avião que eu trabalhei com eles, lá nessa pista, que ninguém soube por quê. Em cada acidente desse uma pessoa morreu. Avião chega, vai pousar e de repente cai. Lá qualquer dia que você for você vê essa luz. Em Campo Grande.

P/1 – Seu Neiva, então a gente com isso agradece muito a sua participação e disposição pra essa entrevista.

R – Eu que agradeço.

P/1 – Muito obrigada. Em nome do Museu da Pessoa e da Kinross a gente agradece.

FINAL DA ENTREVISTA

Recolher