Projeto Kinross Paracatu

Depoimento de Neusa Imaculada de Faria Pereira

Entrevistado por Fernanda Prado e Luís Gustavo Lima

Paracatu, 06/06/2017

Realização Museu da Pessoa

KRP_HV07_Neusa Imaculada de Faria Pereira

Transcrito por Mariana Wolff

P/1 – Neusa, bom dia.

R – Bom dia!

P/1 – Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo de você ter aceitado o convite para essa entrevista e aí, para valer mesmo e a gente começar, pra você fala o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

R – Meu nome é Neusa Imaculada de Faria Pereira, eu nasci em Jussara, Goiás, em 31 de maio de 1959.

P/1 – Tá certo e fala pra gente, o nome dos seus pais, Neusa.

R – Meu pai era José Eduardo de Faria e minha mãe, Maria Imaculada de Faria.

P/1 – E fala pra gente da atividade deles, o que eles faziam?

R – Meu pai era caminhoneiro e a minha mãe costureira e, também, bordava um pouquinho mas era mais costureira. Era dona de casa e costureira.

P/1 – E você teve irmãos, tem irmãos?

R – Tenho. Hoje, eu tenho dois irmãos e um meio irmão, mas tem uma irmã que já faleceu, a minha irmã mais nova.

P/1 – E você tava em que lugar nessa escadinha?

R – Em nascimento, eu era a terceira filha. O meu irmão que era entre o mais velho e eu faleceu quando pequeno, aí eu sou a segunda.

P/1 – E conta pra gente, como era a sua casa de infância, o que você se lembra dela?

R – Nossa, a infância foi a época linda da minha vida, foi ótima, eu lembro de muita coisa. Meu pai era caminhoneiro, viajava muito, todas às vezes que ele chegava de viagem, ele trazia um brinquedo diferente. Aí, eu já morava em Abaeté [GO], vim de Jussara quando novinha, quando bebê ainda. Minha mãe costureira, meu pai caminhoneiro e ele sempre trazia um brinquedo novo para cada filho quando chegava das viagens, vinha de são Paulo, Belho Horizonte. Aí sempre trazia um brinquedo, a gente era pessoas humildes, vamos se dizer, pobre financeiramente, mas, porém, com muito conforto, que naquela época, quase menino nenhum tinha, mas a gente tinha muito conforto e o meu pai sempre brincava muito com a gente também, levava a gente pra passear nas fazendas, nos lagos, nas lagoas. Tinha Lagoa do Quartel, perto de Abaeté, aí ele enchia o caminhão de gente e a gente ia pra lá e passava o domingo inteiro lá nadando, brincando, cozinhava na beira da lagoa, almoçava por ali, era sempre farra. Uma vez, tava eu, meu pai e uma amiga nossa. E tirava a câmera de ar do pneu do caminhão, enchia e a gente ia nadar com a câmera de ar. E aí, a gente lá na lagoa e já tava fundo, meu irmão, que é o mais velho, empurrando a câmera de ar e nisso, eu caí, a câmera de ar virou, caiu eu e essa amiga minha que era tudo de uma idade só, e o meu pai salvou a filha do amigo primeiro e me pegou pelo pé e me deixou de cabeça pra baixo dentro da lagoa (risos). Essa é uma recordação que a gente tem. Naquela época, ainda tinha muito cerrado. Na volta, chegava na beira da rodovia que era tudo de estrada de terra, ainda, e o cerrado grande, aí parava pra gente procurar no meio do cerrado e aquilo, a gente saía correndo, falava: “Na terceira buzinada, se vocês não tiverem aqui, vo ficar pra trás”, aquilo era a maior festa, maior farra. Chegava todo mundo com os braços cheinhos de araticum, aqueles araticum grandão mesmo, na segunda buzinada não tinha ninguém no mato mais de medo de ficar pra trás. Então, foi uma infância excepcional, linda, muito boa.

P/1 – Desses brinquedos que você falou que o seu pai trazia, teve algum que marcou, que foi mais especial?

R – Teve. Foi uma boneca gigante, uma boneca grandona, a gente era pequena, a boneca era quase do tamanho da gente, né? Ele trouxe uma boneca para cada uma das três filhas e pro meu irmão, uma bola. Aí, primeiro, ele desceu duas bonecas para a filha do amigo dele que tinha encomendado, aí ele falou: “Não, pra vocês, não trouxe não, só trouxe pras filhas do Lé”, que ele tinha o apelido de Lé, aí nós ficamos tudo jururu, na maior tristeza. As filhas do Lé ganharam a boneca gigante e nós não. Ele deixou a gente ficar lá naquela sofrência danada, aí ele desceu as três bonecas, ah, mas foi festa demais! E essa boneca, eu tive ela comigo até na época que eu tava, se eu não me engano, na sexta série. Na sexta série, aí eu já não tinha mais, já tinha perdido a minha mãe. E essa boneca tava comigo ainda e essa boneca eu falei, quando eu perdi a minha mãe, muita tribulação e eu periguei tomar bomba, né, sexta série, aí eu falei: “Se eu passar e não pegar recuperação, eu dou a minha boneca para mudinha da Vila Vicentina”, e aí, eu passei: “Agora eu tenho que dar a minha boneca pra mudinha”, aí tive que dispor, levar a minha boneca pra mudinha, que tinha uma mudinha na Vila Vicentina lá de Abaeté que ela amava boneca, todo mundo levava boneca para ela, aí eu dei minha boneca para ela. Fiquei sem (risos), mas foi bem dada.

P/1 – E você se lembra de estar com o seu pai no caminhão, quando era menina, de estar na frente mesmo no caminhão vendo aquele estradão?

R – Nossa, aquilo lá era a melhor coisa, ele viajava, ia para Montes Claros e tudo, eu chorava para ir com ele, era a melhor coisa que eu achava era viajar de caminhão com ele. Aí, uma vez, eu nunca esqueço, foi para Montes Claros, aí eu fui com ele, só eu, os outros irmãos ele nunca deixava. Ele deixava sempre eu ir mas era assim, chegava no posto, parava num posto e ia lá no restaurante, eu ia no banheiro, corria e entrava do lado dele pra eu não ter que fechar a porta do caminhão, que se batesse, ele brigava, se não batesse a porta, não fechava que era aqueles FeNeMê [Fábrica Nacional de Motores (FNM)] ainda naquele tempo. Aí, nós fomos pra Montes Claros, buscou as sementes, tava voltando de Pompéu até Abaeté, tinha uma subida do Rio São Francisco, uma subida bem forte e a carga era alta como a de carvão, cheinho de semente de algodão, que levava para a indústria de sabão que tinha em Abaeté e aí, foi subindo e o caminhão foi tombando e já era de madrugada, quando ele olhou, a carga tava bastante tombada, ele só falou: “Neusa, pula que o caminhão vai tombar”, e eu abri a porta desse FeNeMê e dei um pulo lá no chão, aí eu gritando pra ele descer também e ele desligou o caminhão e desceu correndo e a gente ficou só olhando, o caminhão só tombando, tombou na beira. Aí tivemos que deixar para o outro dia para chamar alguém para ir, porque de madrugada naquela época naquela estrada passava pouco veículo, pouco carro. Então, essa é uma das lembranças que eu tenho, sempre acompanhava ele quando podia e quando ele deixava, né? É a coisa que eu mais gosto até hoje, viajar.

P/1 – Tá certo. E vamos falar da escola, quais são as suas primeiras lembranças da escola?

R – Da escola? Eu lembro, eu comecei na Escola Senador Souza Viana, lá em Abaeté, aí essa escola depois foi transferida para outro imóvel, no outro bairro, e eu acompanhei. E escola era ótima, minha primeira professora que naquela época era primeiro ano – não existia pré ainda – era a Dona Saozinha, boas lembranças dela. Eu fiz toda a parte escolar nesse Senador Souza Viana, fui pra quinta série, aí ou era o estadual ou era a CNEC [Colégio Cenecista Nossa Senhora de Fátima] que era uma escola paga. Aí, eu tive que ir porque na estadual, eu não consegui vaga. Naquela época, ainda que tinha admissão, que fazia pra ingressar na quinta série. Aí, eu não consegui vaga no estadual, fui pra CNEC, mas na escola do primário ainda, eu lembro que quando estava fazendo a rede pluvial lá da rua da escola, eu e o meu irmão, a gente ia de manhãzinha, a gente entrava no buraco assim, aí andava por baixo da terra até sair lá na escola (risos). Eu sempre acompanhava o meu irmão, ele era custoso e eu também sempre acompanhava. Era assim, aquela época em que menino brincava mesmo. Era muito bom.

P/1 – E já mais moça, o que você gostava de fazer na cidade para se divertir?

R – Com 15 anos, eu perdi a minha mãe, né? Nessa época que eu perdi a minha mãe, eu tava na sexta série. Passados uns 15 anos, eu participava, brincava muito de baitouts, que muita gente chama de bete. Eu era boa no bete, eu e minha colega. Nós éramos quatro colegas inseparáveis, nessa época de mocinha, 15, 16 anos. Naquela época, as meninas, pouquíssimas, pensavam em namorar ainda, pensava mais em divertir e brincar. Aí, a gente estudava na CNEC já e essas colegas minhas gostavam muito de brincar de queimada e de baitouts, que a gente fala bete hoje. E, perto da escola que a gente estudava, tinha um campo livre, um pastinho lá, a gente ia brincando, o que a gente fazia? Punha os cadernos no chão, era um barranco grande e a gente ia rolando na grama até chegar lá embaixo, chegava lá embaixo tontinha, depois melhorava pra voltar lá em cima pra buscar os cadernos. Isso era com 15 anos, a gente brincava disso ainda, nem pensava em namorar, aí eram essas as colegas, Regina, Betinha, Baiana, eram as quatro inseparáveis. Uma vez, a gente tava voltando da escola e tinha um quintal lá perto onde a gente passava e o quintal era alto e tinha muitos pés de jabuticaba e carambola. No dia anterior, a gente foi lá e apanhou bastante carambola, não tinha ninguém na casa, o quintal era aberto, qualquer um entrava e apanhou bastante carambola e foi embora. No outro dia, estávamos vindo as quatro, morava tudo perto, passando lá, o barranco era alto, o senhor dono da casa tava lá com as mãos pra trás e: “Oi, vocês hoje não querem carambola, não? Pode vim pegar carambola”, e ele com a mão pra trás, aí nós só falamos: “Não, hoje nós não queremos carambola, não, deixa ai” “Mas ontem vocês não queriam?” “Só ontem, hoje, a gente não quer não”, aí ele tirou o cacete de pau: “Vem, vem cá hoje apanhar carambola, vem”, nós estamos correndo até hoje! (risos) Oh, tempo que foi bom. Com 16 anos, a gente ainda era assim, essa inocência, essa brincadeira, foi um bom tempo da minha vida. Hoje, já tem anos e anos que eu não vejo nenhuma dessas quatro meninas, separou todo mundo, cada um pra um lado mas era divertido. Já nos 15 [anos], minha mãe faleceu. Com 17 anos, o meu pai casou de novo, aí eu comi o pão que o diabo amassou com o rabo, porque veio uma madrasta pra dentro de casa, a gente até fome passava, eu cheguei a pesar 45 quilos nessa época. O meu pai já não queria pagar escola pra mim mais, eu tinha só metade da bolsa e não queria parar de estudar. Eu ganhei essa metade de bolsa que a minha mãe tinha corrido atrás antes, né? Depois disso, como ele não queria pagar a escola, eu fui trabalhar, né? Com 17 anos, comecei a trabalhar no supermercado e eu trabalhava tanto lá dentro, muitas vezes ficava mais no caixa do que lá dentro. Como eu trabalhava e estudava, passei a estudar à noite e trabalhava o dia todo no mercado e o mercado trabalhava até domingo meio-dia. Tinha uma senhora lá perto de casa que ficava com dó de mim, que a mulher do meu pai já não lavava roupa nossa mais, não fazia mais nada disso, aí ela ficava com dó, falava: “Dá as suas roupas que eu lavo pra você, que você trabalha até o domingo”, então não sobrava tempo. Aí, ela lavava pra mim, passava, tadinha, e eu buscava lá a roupa lavada e passada, pagava ela um pouquinho só, muito irrisório o valor que eu pagava. Sempre tinha essas pessoas bondosas, né? E ela fazia isso pra mim e era assim: trabalhando, estudando à noite, a aula começava às seis e quinze e eu saía da aula, voltava para casa, chegava em casa 11 e meia, mais ou menos, isso quando eu tava no supermercado. Depois, eu arrumei um trabalho de cantineira numa escola de roça, comecei como cantineira, depois passei a ser professora da escola da roça e nessa escola da roça. A vantagem é que não trabalhava nem sábado e nem domingo, aí eu tava no céu, né? Aí, eu ia cinco e meia da manhã e voltava, quando eu conseguia carona, a gente chegava em casa às cinco e meia da tarde. Tinha dia que não tinha o que comer na escola da roça, a gente ficava com fome o dia inteiro, os vizinhos ficavam lá com dó, às vezes, levava um peixe com farinha que era na beira do Rio São Francisco, levava um peixe com farinha, outro dia, a gente achava uma abobrinha lá no quintal deles, a gente batia, eles davam óleo, a gente comia aquela abobrinha com farinha. Nessa época, eu fiquei com 45 quilos. Mas pra mim, era melhor porque eu não tinha que trabalhar sábado e domingo. E eu já comecei a participar dos grupos de jovens em Abaeté. Esse grupo de jovens, quando eu fiquei sabendo, ele chamava NAVA – Novo Apostolado Vicentino de Abaeté, e Nava era o meu apelido, a minha irmã Maria que era abaixo de mim, ela não dava conta de falar Neusa e acostumou a me chamar de Nava, me chama até hoje. Aí, eu falei: “Gente, era pra eu vim mesmo para esse grupo de jovens”, Novo Apostolado Vicentino de Abaeté. Aí, esse grupo de jovens ajudava as pessoas carentes como os vicentinos fazem hoje, o trabalho do vicentino, a gente ia na família lá, assistia, fazia campanha de agasalho na cidade, de roupas também de frio e levava para essas famílias, tinha dia que era o domingo inteiro recolhendo pra depois levar para as famílias e levava alimento também. A gente só não dava assistência dentro da Vila Vicentina, mas o trabalho que o vicentino, que dava assistência dentro da vila, a gente fazia na periferia de Abaeté também. Aí, eu fui secretária desse grupo de jovens e foram anos e anos. A gente fazia liturgia da missa das sete, na matriz lá de Abaeté, toda essa parte era por conta do grupo de jovens. Então, essa foi assim, a infância maravilhosa. Aí já dos 15 anos pra frente, a gente sofreu um pedacinho bom, mas eu tirei aquilo tudo como lição. Naquela época, a mulher do meu pai guardava banana no congelador da geladeira pra gente não saber que tinha banana em casa pra gente não comer. Pão, ela guardava… Teve uma época em que nós duas tivemos uma briga muito grande e ela era forte e eu pesava 45 quilos, 46 por aí, e então, nós tivemos uma briga muito grande e no meu quarto tinha três camas, eu e as minhas duas irmãs, aí ela me pegou e me deu um empurrão e me jogou em cima da minha cama e eu armei os dois pés e fui com eles na barriga dela e mandei ela na outra cama. Aí, desse dia em diante, ela nunca mais me enfrentou, mas se ela quisesse, ela me batia porque eu era muito miúda e ela era muito grande, mas com esse empurrão que eu dei nela com os pés, ela tomou mais respeito e nunca mais quis vim pra me bater. E ela escondia pão, no tachinho pendurado na parede que a minha mãe tinha colocado e ela casou com o meu pai e deixou lá. Um dia eu peguei esse tachinho que eu vi que tava no chão com um saco cheio de pão embolorado que ela escondeu da gente pra não comeu e perdeu lá atrás do tachinho. Então, nós passamos fome dentro da nossa própria casa. Pra também não brigar muito, né, a gente até deixou de lado, mas foi um pedacinho difícil esse aí, até depois de uns tempos, o meu pai pediu ao meu tio a casa dele que ficava vazia e tirou a gente de dentro de casa e pôs na casa do meu tio, nós fomos morar na casa de empréstimo, foi emprestada e a gente foi morar lá. O meu pai não dava nada… Assim, dava o armazém pra gente comprar as coisas lá. Antes, quando a gente tinha a nossa mãe, era uma fartura imensa, toda a vida o meu pai foi farturento. A comida era do bom e do melhor lá em casa, quando ele vinha das viagens de São Paulo, trazia maçã que em Abaeté não existia, trazia muita variedade de frutas que em Abaeté não tinha. Mas aí depois que casou com essa mulher, nós passamos fome, mesmo. E, a gente foi morar na casa do meu tio, nessa época, a gente morava lá e ele dava o armazém, e quando ele ia pagar o armazém, ele brigava e xingava até, porque disse que tinha ficado caro, carne a gente não via nem de longe. E, na casa dele não, sempre com fartura, a mulher que comprava… Ele comprava, ele deixava lá e pra nós não vinha nada. A dona do armazém era patroa da minha irmã, a minha irmã trabalhava na lojinha dela, era armazém e loja. A patroa da minha irmã falou: “Eu vou anotar como arroz e vou te dar o dinheiro para você comprar carne”, aí a gente comprava ali meio quilo de carne moída pra comer um pouquinho, ou às vezes, o salário meu sobrava um pouquinho, que eu tinha que pagar escola, material escolar, né, e tudo de escola particular. Aí, sobrava um pouquinho é que eu comprava um pouquinho de carne também e o meu irmão ficava trabalhando para fora, em Capelinha, no norte de Minas [Gerais]. Ficava mais era nós três mulheres. E aí eu casei com 19 anos, eu fui ter a minha vida, né?

P/1 – E conta agora do casamento, né, como você conheceu o seu esposo, como foi essa vida de casada?

R – Foi assim, eu conheci ele porque eu namorava com o primo dele. Com o primo dele não deu certo e terminou. O primo dele falou: “Aquele lá é meu primo Geraldo”, e eu conheci ele. Ele trabalhava num caminhão da prefeitura, aí eu conheci ele trabalhando nesse caminhão. Eu ainda trabalhava no supermercado nessa época, eu ia trabalhar no supermercado, passava às vezes, ele vinha no caminhão e passava por mim, eu falava: “Olha o primo do Eduardo”, e aí, começou assim, eu vendo ele, ele também. Depois, teve uma vez que eu fui na festa da Taboca, festa de Santo Antônio, que é das tabocas, lá em Abaeté, que é agora, dia 13 também. Nós começamos a namorar nessa festa da Taboca, lá no dia dos namorados. Começou o namoro, daí dois anos, a gente casou. Eu já casei grávida do meu filho mais velho, Mateus. Nós casamos e começamos a vida de casados em Abaeté mesmo. Depois, o meu pai vendeu a casa que a gente tinha, passou o dinheiro para cada um dos filhos, a parte de cada um dos filhos. Com esse dinheiro, nós compramos um lote a meia, de sociedade com a irmã dele. A gente [estava] vivendo em Abaeté e ele trabalhando pra cá, trabalhando na carvoeira aqui, em Cabeceiras de Goiás e aí, nós resolvemos vender esse lote, pegar o dinheiro, a parte nossa pra comprar o caminhão de sociedade com outro primo dele. Nessa época, vendeu o lote, a irmã dele falou: “Eu vou dar a minha parte do lote pra vocês entrarem de sócio no caminhão”. Aí nós entramos de sócios nesse caminhão e começamos a puxar carvão. Aí depois, eles resolveram montar a carvoeira, aí eu resolvi vim, eu tinha dois filhos já, o Mateus e o Tiago, e aí eu vim morar na carvoeira também, porque montou a carvoeira de sociedade com o primo dele. E aí, nós ficamos ali na carvoeira, moramos ali acho que, se eu não me engano, dois anos. Aí, eu engravidei da minha filha mais nova, fiquei grávida lá na carvoeira. Fui pra Abaeté, ganhei ela e voltei para a carvoeira com ela pequenininha. Na carvoeira… Eu amava morar lá carvoeira. Eu grávida dela, eu tava lá o banheiro, como que era o banheiro? Era um balde pendurado na árvore e fincou quatro paus e passou folhas de coqueiro e aí, um dos paus era uma sucupira viva ainda, os outros três paus que foi fincados. Fez o chão de lascas de pau pra a gente tomar o banho, né? Quando eu tava dentro do banheiro, passou uma lona também por fora das palhas, aí eu chamei o Mateus, o mais velho pra vir tomar banho também, eu ia dar banho nele e tomar banho. Quando ele foi pra entrar nesse banheiro pra tomar banho, saiu uma cobra debaixo dos meus pés, aí eu gritei pra ele voltar e eu fiquei quietinha e a cobra passou nos meus pés e subiu na sucupira e eu enrolei na toalha e saí correndo. Meu irmão que tava lá, deu paulada nessa lona até, pra matar a cobra, mas nós não achamos a cobra, não. E aí, eu acabei de tomar banho e dei banho nele lá na bacia, porque ele não quis entrar mais lá de jeito nenhum (risos). Essa é uma das histórias de carvoeira, a dificuldade que era, mas eu amava, era tão tranquilo, tão gostoso. Tranquilo assim, vírgula, né? Teve um dia que um dos carvoeiros, que lá quem trabalhava no carvoeiro era gente de todos os jeitos, aí foi um lá e começou uma briga com outro, com espingarda na porta e tudo e eu sei que depois, chegou um outro e tomou a espingarda dele e quebrou a espingarda lá no pau, mas que nós passamos medo, nós passamos medo. Mas assim, era bom, era tranquilo, era saudável. Tinha vez que eu ficava dois meses sem ir na cidade, só lá na carvoeira. O Geraldo ia pra Sete Lagoas [MG], levava o carvão, voltava, mas ficava muito lá, também. Quem mais me fazia companhia era o meu irmão Nenê, ele trabalhava lá com a gente e fazia muita companhia pra mim lá com os meninos. Foi bom.

P/1 – Você comentou quando a gente tava lá fora da missão da água quando você morava lá na…

R – Na carvoeira? Era. A gente buscava água na cacimba lá embaixo. Naquela época, tinha uns brejos, cheio de buritis, então furou um pouquinho no chão, já minava água e aí, a gente buscava com tambor, enchia o tambor, punha ele na cabeça e subia, era um barranco até forte e a gente buscava água pra tudo, pra fazer comida, pra tudo era. Agora, a roupa, eu preferia levar e lavar lá embaixo, ficava mais fácil. E muitas das vezes, eu grávida já subindo o barranco com o tambor de água, aí o meu irmão, a mulher do meu irmão, a Lurdes, me cercava e não deixava eu acabar de subir. Ela me ajudou bastante também nessa época. Aí depois, tava muito difícil que eu ficava cada vez mais gorda, aí o Geraldo, meu marido comprou um motor e ligava lá na cacimba e jogava a água lá em cima. Aí, facilitou bastante. A casa… O rancho era todo de pau e o telhado era telha e, nesse rancho, a gente punha palha também e muitas vezes vinha cobra e subia nas palhas, a gente matava e os meninos, a cama deles eram bem altas porque a gente ficava com medo e tinha um toco para que eles subissem e deitassem, o Mateus e o Tiago. Na época, teve a casa do meu irmão. O chão desse rancho meu, eu rebocava ele todinho, fazia aquela massa de barro com estrume de vaca, misturava e rebocava o chão, ficava como se tivesse ladrilhado, de limpinho mesmo. O rancho do meu irmão era todo… Ele aproveitou os talos da folha de buriti, fez a frente e cobriu ele todo com folha de buriti. Com essa tal de folha de buriti, a gente fazia porta garfo, talheres, colheres, tudo, a gente aproveitava tudo que tinha ali mesmo, pra poder fazer o rancho. O rancho meu lá, teve um dia que chegou uns amigos nossos lá, a gente não tava, aí eles abriram, entraram, aí [uma] falou que parecia aquelas casinhas de historinhas de Chapeuzinho Vermelho e tudo. Ela foi na prateleira e tinha lá os forrinhos com biquinho de crochê e nas panelas, uma tinha angu, a outra tinha quiabo, a outra tinha frango caipira, que ela abriu outra vasilha, tinha bolo, ela falou: “Não tinha diferença nenhuma do ranchinho de historinhas da infância”.

P/1 – E eu queria perguntar como foi essa história no caminhão, quer dizer, o caminhão apareceu mais uma vez aí, na sua história, e queria saber se você ajudava dirigindo ele, já que mais velha, né? Como é que foi essa parte assim, da sua trajetória.

R – Essa parte do caminhão começou lá atrás quando o meu pai tinha esse FeNeMê que a gente viajava. Primeira vez que eu pus mão em um volante foi de um FeNeMê, daqueles grandões. O meu pai me levou lá para um lugar que eles falavam campo de aviação em Abaeté, era onde todo mundo treinava, aí ele me pôs pra dirigir esse FeNeMê. Aí foi algumas vezes lá, eu fui treinando nele lá, depois que ele casou, ele parou, porque casou de novo e parou de me ensinar. Aí, eu parei também de aprender. Quando eu morava na carvoeira, até na carvoeira, pegava carro pequeno, caminhão de puxar lenha daqui pra ali, só, muito pouco. Depois que eu mudei pra Abaeté mesmo, de vez, da carvoeira, que eu comecei a aprender a dirigir mesmo, aí eu passei a dirigir um caminhãozinho que o meu marido tinha, era uma [Mercedes-Benz] 608. Comecei a aprender nele e depois que eu aprendi, ele comprou um caminhão só para ele que eu passei a pegar mais no caminhão grande. Aí, puxava carvão daqui, de Cristalina [GO] para Sete lagoas. Eu mudei para Paracatu [MG], porque ficava mais fácil pra mim. Aí, eu tirei carteira pra caminhão, comecei a viajar com ele. A gente ia carregado de carvão e voltava carregado de tijolo. Teve época que eu ficava um mês dentro do caminhão com ele e os meninos, na época das férias, a gente ficava o mês inteiro aproveitando. Meu pai também puxava carvão daqui, iam os dois caminhões juntos. Chegava em Sete Lagoas, descarregava e a empresa de carvão dava o vale-alimentação. E com esse vale-refeição, tinha um restaurante onde a gente almoçava, o que a gente fazia? Pegava o vale do meu marido e o do meu pai, sentava todo mundo e almoçava, dava pra todo mundo almoçar, os dois juntos. E aí, ficou desse jeito. Às vezes, trazia tijolo pra Paracatu e, muitas vezes, eu dirigindo. Eu vinha dirigindo de lá, carregado de tijolo. Na subida, sobe devagar. Uma vez, passou um ônibus cheio de homem, de pescador, mas não ficou um sem pôr a cabeça pra fora. Naquela época, era novidade mulher dirigindo caminhão ainda aqui na [BR]040. Uma história de caminhão, subindo o Morro do Jacaré, vindo de Sete Lagoas, eram dez horas da noite; eu dirigindo e o Geraldo dormindo, eu ultrapassando uma carreta, aí quando eu olhei, um farol veio lá bem devagar, descendo o Morro do Jacaré e eu subindo, quando eu olhei, só falei assim: “Tombou, nossa, tombou”, o Geraldo deu um pulo (risos), ele tava deitado, deu um pulo pra cima e sentou a cabeça no teto do caminhão: “O que foi? O que foi? O que tombou?” “O caminhão que tombou”, ele achou que era a gente que tava tombando, aí eu acabei de passar a carreta e encostei, nós fomos socorrer o rapaz que era daqui também. Nós socorremos, mas eu nem sei quem é ele hoje mais, ele encontrou com o meu filho do meio, o Tiago, falou: “Eu tombei um caminhão lá no Morro do Jacaré e quase matei sua mãe de susto (risos) e ele lembrou, eu nem sei quem é ele hoje mais. Aí depois, nós ficamos muito tempo, eu ajudando o meu marido, levando areia e o Nair também, e, assim, a gente levava. Para não pagar quem descarregasse, para economizar, era eu, ele que pegava[mos] no cabo da enxada, descarregava o caminhão todo, os meninos, Mateus, Tiago, pequenos ajudavam muito também e ficou muito tempo desse jeito, eu ajudando ele no caminhão também. Depois, os meninos foram crescendo, tiraram carteira também, e aí eu deixei por conta deles e aí, eu dei uma parada com o caminhão, aí foi quando eu fui para o lado do bordado.

P/1 – Antes então da gente entrar na história do bordado, conta mais assim como é que eram essas estradas aqui, como que era passar por Paracatu, o que tinha aqui na cidade?

R – Naquela época, eu falo, a estrada ainda continua a mesma, porém, o tráfico aumentou muito, muito mesmo. Naquela época, havia muitas poucas carretas, hoje tem carreta demais, tem os bitrem que são ainda maiores do que as carretas. Hoje, ficou muito difícil transitar na 040 que era o nosso sentido, de Cristalina a Sete Lagoas. A estrada ainda continua a mesma, naquela época, o trânsito era bem menor. Na época, Paracatu era tranquila, eu andava de caminhão dentro da cidade, por todo lado. Eu lembro que eu ia na farmácia lá embaixo, no centro, na Rua Goiás, tomava uma injeção que eu tinha que tomar toda semana, eu ia de caminhão, chegava lá, parava o caminhão de boa, lá, tomava a injeção, eles já sabiam: “A mulher caminhoneira”. Achava onde estacionar um caminhão, hoje, nem de carro a gente não acha estacionamento lá mais fácil. Mudou muito, naquela época, o Tiago, o meu menino do meio, fazia um tratamento com a fonoaudióloga na APAE [Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais] que é retirado um pouco aqui da cidade, eu ia levar ele de caminhão lá na APAE, voltava, era de boa, [de tão] tranquilo que era. Agora, pra ir na APAE, ainda dá pra ir de caminhão, mas para andar dentro da cidade, hoje, é complicado, muito complicado, caminhão truck, né, a gente descarregava areia na Kinross, era naquela época também, a Kinross não tinha tanto essa segurança de trabalho que tem hoje e era tranquilo, quase não acontecia acidente, mas ia eu e ele, descarregava lá dentro, eu dirigia lá dentro da Kinross por todo lado, eu dirigindo caminhão mesmo e eu tinha carteira, é lógico mas, hoje, só entra aquele que… E tá certo, não tá errado, mas é só para comparar os tempos, né, o tanto que naquela época aqui era tranquilo pra mexer com caminhão e tudo.

P/1 – E como que você se sentia ali na frente da direção, do caminhão, lá no alto, vendo a estrada, com o caminhão cheio?

R – Tranquilo, era ótimo. Eu achava melhor dirigir o caminhão do que um carro pequeno, porque eu baixinha, no caminhão, a visibilidade era outra; no carro pequeno, a visibilidade não era a mesma do caminhão. Aquilo eu achava o máximo, que eu sou pequenininha. Aí, eu lembro que uma vez, nós paramos num posto tico-tico, há muitos anos, tava vindo de Sete Lagoas, carregado de tijolo, parei lá. Na hora que eu desci do caminhão, o pessoal lá, até amigo do meu marido, falou: “Tá doido, sô, a hora que chegou, achei que era um mulherão; a hora que desceu, uma mulherzinha, pequenininha” (risos). Então, para o caminhão, eu era bem pequena, né? Mas a visibilidade, eu achava ótima, muito boa, bem melhor do que carro pequeno.

P/1 – E aí, como foi a decisão de parar em Paracatu? Quer dizer, de ficar aqui nessa cidade, de escolher essa entre esse caminho, né, de Sete Lagoas e Cristalina?

R – Aqui ficava mais perto do carvão, que era o transporte dele, e aí, quando também finalizou as carvoeiras em Cristalina, que foi parando, acabando, a gente já tava engajado, vendendo areia em Unaí [MG], pegando frete de areia para a Kinross e também, já começou a trazer os tijolos pra cá, aí nós decidimos ficar por aqui, mesmo. Como já não era caminhão mais de carroceria, aí nós decidimos vender um caminhão de carroceria e comprar um de caçamba que, na época, levava areia para Kinross e pra Unaí e era de carroceria ainda, aí decidimos trocar, comprar uma caçamba. Nisso, nós abrimos um depósito de material de construção e era caminhão de caçamba, que eu buscava terra nele aqui dentro da cidade, também, os meus meninos ainda não tinham carteira, então, era eu e o meu marido. A gente buscava terra, buscava areia, tudo lá para o depósito, mas, aí, eu já comecei a ficar mais dentro do depósito porque tinha que ficar alguém pra vender, né? Nesse caminhão, logo depois, os meus meninos já começaram a fazer entrega, o Mateus tinha 12, 13 anos, já fazia entrega de material na rua. Uma vez, ele foi pego, que era “de menor”, não tinha nem carteira, foi pego, aí apreenderam a minha carteira como responsável por ele, porque a do meu marido não podia ir presa, ele precisava viajar, né? Apreenderam. Aí, o pessoal falou: “Neusa, vai lá e fala que ele pegou o caminhão escondido, que o delegado te devolve a carteira” “Não vou, não vou fazer isso, nunca”, fui lá e conversei com o delegado: “Eles até falaram isso, mas eu não vou mentir, não. O meu filho tava trabalhando, ele não tava fazendo nada escondido. Meu filho estava trabalhando, então o senhor podia devolver a carteira, ele não tava fazendo nada errado, só porque ele é ‘de menor’” (risos), nada errado, né? Aí, ele falou: “Não, não posso devolver, ela vai ficar presa” “Então que ela fique presa, mas mentir pra o senhor me devolver, eu não vou, pois leve ela presa, ela vai ficar presa uns quatro meses, depois eu busco”, e foi assim. Eu fui lá em Belo Horizonte [MG] buscar a minha carteira e pronto, mas eu não fiz o que não era o certo pro meu filho não ter um mal exemplo, né? E ele não tava errado, então, eu deixei a carteira ir presa e aí, ele cresceu e tirou carteira e já começou… Eu comecei a deixar por conta dele. Depois veio o outro também e eles “tudo” já dirigiam muito bem, dirigia caminhão pra todo lado quando tirou carteira. Foi mais fácil.

P/1 – E quais foram as suas primeiras impressões de Paracatu, de se estabelecer aqui, de se sentir moradora, fazendo parte da cidade?

R – Quando eu cheguei aqui, Paracatu ainda era muito calma, como eu mesma disse, eu estacionava um caminhão no centro, né? Achava estacionamento. Agora, eu cheguei e achei bem diferente da minha cidade, Abaeté, né? Abaeté era pequenininha também, aqui também era pequeno, mas Abaeté era limpinha, arrumadinha, aqui eu achei bem diferente, mas eu já gostava daqui. Desde que eu cheguei, eu nunca falei que eu não gostava de Paracatu, sempre gostei e toda vida eu amei cidades históricas e coisas antigas e aqui tinham uns casarões antigos que era a coisa mais linda que eu achava. A matriz, eu ficava deslumbrada com tudo aquilo e apaixonei com aquilo. Às vezes, eu ainda falava: “Vou voltar para Abaeté”, mas poucos anos depois, eu já não queria voltar, mais não. Já queria ficar por aqui mesmo.

P/1 – O que te fez ficar por aqui?

R – Eu acho que as oportunidades que eu tive aqui. Eu tive várias oportunidades. Era só um caminhão, logo em seguida, nós compramos um lote, construímos uma casa, sempre teve serviço para mim aqui também, sempre teve trabalho e para o meu marido também, que a gente era o caminhão, depois, tinha o depósito, então, a gente sempre teve oportunidades, teve a coragem de trabalhar e oportunidades também, né? E, aqui, eu fui ficando porque eu vi que aqui era o melhor tanto pra mim, quanto para o meu marido e para os meus filhos, né? Quando eu tinha o armarinho, que era uma lojinha pequena, aí a Maria Verônica, a minha filha mais nova, tinha nove anos, ela já me ajudava, fazia o serviço bancário com nove anos de idade. Eu não esqueço uma vez que (risos) ela, com nove anos, a gente explicou tudo direitinho, ela desceu pra fazer um depósito no Banco do Brasil e era muito dinheiro na época, acho que era 1.500 não sei se era cruzeiros, era muito dinheiro, e pôs numa bolsinha que ela tinha alaranjadinha e eu e o meu marido ficamos olhando, ela descendo a [rua] Joaquim Mortinho rodando a bolsinha, com aquele dinheiro todo dentro (risos) e chegou no banco. A gente tinha falado pra ela: “Não entrega pra ninguém, só para aquela pessoa dentro do caixa”, e assim, ela fazia, ela chegava, ia e depositava só com o caixa. Tinha uma amiga nossa, Vilma, que sempre tava no banco também e a Maria Verônica ia lá, ela falava: “Vem que eu faço o depósito pra você”, aí a Maria Verônica ia com ela, já conhecia, aí ela fazia o depósito para a Maria Verônica, ela voltava. Com nove anos de idade, ela já fazia essas coisas. Você vê o perigo que não tinha naquela época, né? Hoje já, 20 anos depois, já complicou bastante.

P/2 – Essa loja de armarinhos, fiquei curioso de saber, onde ficava e os bancos, era a mesma que tinha, como é que era?

R – A loja, o armarinho era ali na Joaquim Mortinho, hoje é o supermercado Ouro Minas, era um lote que tinha ali. O armarinho era ali. E o banco é na [avenida] Quintino Vargas, lá embaixo, ela descia a Joaquim Mortinho toda, andava um pouquinho na [rua] Olegário Maciel e depois descia a Quintino Vargas até lá embaixo pra fazer o depósito no Banco do Brasil. Ela andava bastante.

P/1 – E a história desse armarinho, como foi? De começar, criar esse espaço e ir retomando com essas questões do tecido, que você falou que lá atrás, já tinham as coisas de bordado nos enfeites. Como foi essa história?

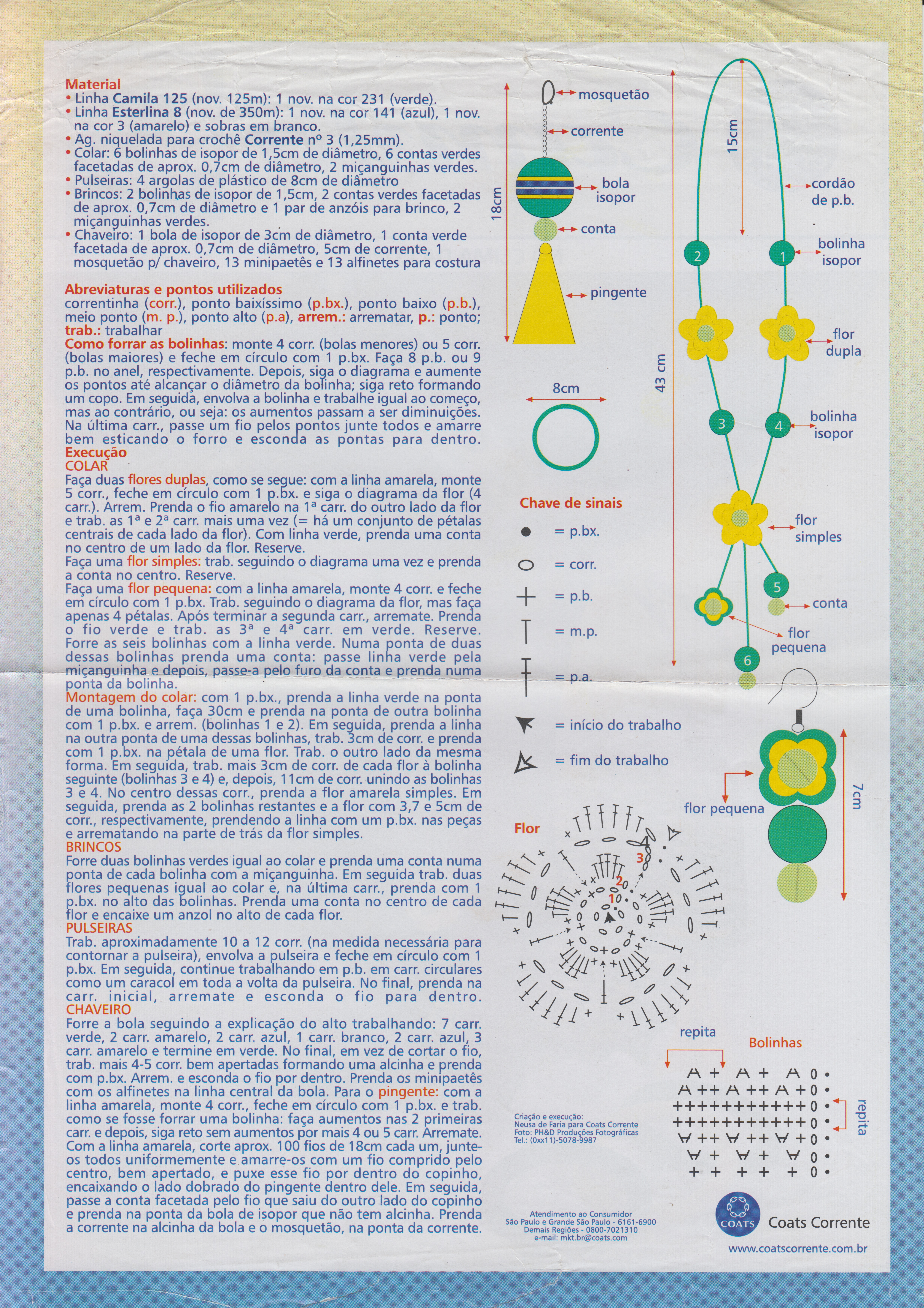

R – Assim, a minha vida artesanal começou lá na infância. A minha prima, a gente chamava ela de Lita, fazia crochê e eu, ali, com uns oito, nove anos, vi aquilo e apaixonei, né? Aí, eu falei que eu queria fazer, minha mãe não quis comprar agulha pra mim. A Lita falou assim: “Pode deixar”, foi lá no quintal, pegou um pedaço de arame, entortou a pontinha do arame e pegou aqueles novelos de barbante que a minha mãe tirava dos sacos de açúcar e novelava, fazia novelos, falou: “Você vai aprender com isso aqui”, e os primeiros pontos de crochê eu fiz com pedaço de arame e um barbante. E eu comecei a fazer aí. Fui fazendo aos pouquinhos, também, né? Depois na adolescência, eu comecei a aprender o tricô, aí, a minha mãe morreu, eu tive que estudar, trabalhar e não deu tempo de fazer muita coisa. Aí depois de casada que eu fui aprofundando no tricô, fui aprendendo sozinha, olhando em revista e fazendo tricô, fazendo crochê, ponto cruz. Até uma amiga minha que começou a me ensinar o ponto cruz, aí eu fui desenvolvendo e fazendo. Aí, a gente tinha o depósito de material de construção e eu ficava lá para atender no material de construção e pra não ficar parada, eu comecei a fazer sapatinho de bebê de tricô. E fui pondo lá na mesa do escritório, passava uma pessoa, comprava, passava outra, encomendava outro e aí, as pessoas foram vendo aquilo e gostando. Aí, eu falei: “Você sabe que eu vou abrir um armarinho aqui, junto com o depósito para aproveitar o espaço”, e aí, isso que eu fiz, abri o armarinho, vendendo linhas, lã. Eu fui em Belo Horizonte, fiz as compras e comecei por aí e coloquei material escolar: caderno, lápis e tudo. Só que eu vi que aquilo eu no gostava muito, foi uma vez só, cortei e investi mais em linhas e tecido, que era o que eu gostava. E aí, comecei a fazer os bordados e pôr lá já com o armarinho. E as pessoas começaram a gostar demais dos bordados e foi com o vagonite que eu comecei, o vagonite eu não conhecia, vim conhecer aqui em Paracatu, uma pessoa só que bordava, que bordou e me mostrou, ela falou assim: “Só que aqui não tem o tecido, você tem que comprar em Belo Horizonte”. Aí, eu cheguei em Belo Horizonte para fazer compras para o armarinho, quando eu vejo na banca de revista lá: “Vagonite”, falei: “É essa mesma que eu quero”, comprei a revista e fui em busca do tecido. Comprei o tecido. No que eu comprei o tecido, trouxe tudo, cheguei aqui, falei: “Agora eu vou bordar”, já tinha as linhas, tudo que eu vendia lá no armarinho, né? Aí, eu fui bordar e os bordados que tinha nessa revista eram só selecionados, superdifíceis, aí eu falei: “Ah, eu vou deixar ela aqui, por enquanto”, nisso, outra amiga minha chega com uma revista com um bordado mais fácil, eu peguei a revista dela e tirei tudo da revista dela. Quando eu voltei na minha revista que eu falei: “Gente, como eu achei isso difícil? É fácil, não é difícil”, aí bordei vários, pus na vitrine, o pessoal: “Dá curso, dá curso”, aí eu falei: “Nossa, sabe que eu vou dar curso?”, comecei a dar o curso lá em casa em 94, não isso foi final de 93, aí eu comecei dar os cursos lá e cobrando das alunas. Aí, eu liguei na Coats Corrente, fabricante de linhas, aí o vendedor me visitou. Eu comecei a comprar dele, já direto da fábrica, no que eu comecei a comprar direto da fábrica, ele me visitando, ele viu os bordados, eu contei que eu dava curso, aí ele falou: “Você sabe que a Corrente patrocina esses cursos, né?” “Não, não sei, não”, ele me deu o telefone, eu liguei em Belo Horizonte e conversei com a pessoa do setor. Aí, ela falou: “Nós vamos arrumar tudo, o vendedor já tá vendo aí tudo que precisa, tá vendo o seu trabalho aí, eu já vou começar a patrocinar o seu curso”, foi na confiança, ela nem veio visitar, acho que ela achou Paracatu muito longe (risos). O vendedor tava vendo tudo e passando para ela, também, começou a patrocinar. Aí, eu trabalhava pra Corrente, ela me pagava para que eu desse o curso de graça, só que o curso não poderia ser numa casa particular, tinha que ser num lugar público, aí eu morava perto da igreja e a loja minha também era perto da igreja Nossa Senhora da Abadia que tinha um salão lá parado, eu pedi ao conselho lá da igreja, o conselho me cedeu o espaço, e aí, eu fazia uma coleta entre cada aluna, cada uma dava um pouquinho pra a gente doar para a igreja. Nisso, a Corrente já patrocinando os cursos, já passou o curso para a Igreja Nossa Senhora da Abadia e lá, eu dei o curso anos e anos. Pela Coats Corrente e no que eu fui criando mais bordados, o vendedor falou: “E você sabe que a Corrente também te compra esse bordado e publica em revista?” “Mas isso é maravilhoso!”, aí eu entrei em contato em São Paulo, eles falaram: “Pode fazer e mandar”, nessa época, não tinha e-mail, nada disso para mandar, aí ele falou: “Só que tem uma coisa, a gente seleciona, se for viável, se for ser publicado, a gente publica; senão, eu te devolvo” “Eu vou arriscar, né?”, aí eu mandei os bordados que eu criava, eu mandei para a Corrente em Belo Horizonte, Belo Horizonte encaminhava para São Paulo. E aí, começou a trajetória deles, da Coats Corrente começar a publicar os meus trabalhos em revista. E deu mais de umas 40 revistas com bordados, com trabalhos meus. Principalmente, o vagonite, que era o carro-chefe, mesmo. Quando eu comecei o curso, foi com vagonite. Quando eu vi que o vagonite já tava saturando, as pessoas já não estavam querendo mais, eu fui inovando, aí entrei com hardanger, bordado, a gente fala handagem. Aí, entrei com ele, pessoal ficou apaixonado com o hardanger e aí depois, também ficava vagonite, hardanger, daí já veio também, os bordados livres, que são os pontos livres, que é ponto cheio, matiz, ponto haste e tudo mais. À medida que eu via que as alunas não estavam querendo aquele, eu inovava, entrava com chinelo havaianas para bordar, eu ia inovando, criando e, assim, buscando livros antigos, que toda vida. Eu gosto muito de buscar ideias em livros antigos, como foi o vagonite. Tinha uma senhora aqui em Paracatu dos Campos daqui, que eles vieram também de perto da minha terra, perto de Abaeté, Martinho Campos, esse Martinho Campos veio para Paracatu e formou família aqui que são os Campos, Doutor Joaquim Campos, Heitor Campos, Iná que é do cartório, a Iná Campos, e a mãe dela, da Doutora Iná, que tinha uma coleção antiga de vagonites, de revistas de vagonite, catálogo, ela me emprestou todos. Ela tinha prazer em emprestar e ver os trabalhos prontos. Aí, ela me emprestou e eu copiei todos eles de vagonite e as turmas minhas também faziam. Uma vez, desses catálogos dela, tinha uma amostra lá muito difícil de fazer e aí, essa amostra, toda aluna minha eu tinha que sentar perto dela pra ensinar. O meu filho do meio, o Tiago, tinha 11, 12, ele falou: “A senhora quer ver que eu faço essa amostra toda sem a senhora me ensinar?” “Olha, Tiago” “Me dá ela pra senhora ver”, pois ele fez ela sozinho e ele fez e eu contei isso para a menina da Corrente, ela começou a encomendar pra ele amostras de vagonite, ele fazia as amostras num pedacinho de tecido e ela comprava dele para passar para as outras professoras, porque era de um catalogo muito antigo. Até ele entrou no ramo do bordado, na época, com 12 anos (risos). E aí foi, assim, desenvolvendo essa parte do vagonite aqui em Paracatu. A Ceres, minha amiga, fala que o bordado teve muitos anos adormecido aqui e quem alavancou ele aqui em Paracatu fui eu. A Ceres me acompanha nos cursos de bordado desde 1994. Até hoje, ela ainda tá. Ela é uma amigona, ela é super animada.

P/1 – E como que você se sente com esse título, de ter trazido de volta o bordado com essas cores e os pontos, combinações?

R – Nossa, assim, eu não diria envaidecida, mas eu me sinto honrada em ter feito algo de bom para Paracatu, para as mulheres de Paracatu, que umas saíram da depressão, outras aumentaram a renda da família com o bordado... Eu fiquei muito feliz de saber. Quando a Ceres fala isso, eu fiquei feliz de saber que eu pude fazer algo de bom tanto para elas como pra cidade, porque eu levei o nome da cidade. Tem a revista que era nível nacional, Manequim Ponto Cruz, na época, fez uma entrevista comigo, então, ali tá levando o nome da cidade também, né? Então, eu sei que eu fiz um bem tanto para as mulheres como também para a cidade. Eu fiquei muito feliz dela, da Ceres estar falando assim, quer dizer, eu não passei em branco, que eu fiz algo para alavancar o bordado que é uma cultura milenar e que não pode ficar esquecida no tempo, não pode ficar parada. E hoje, a juventude, ela não quer muito bordar, eles acham que bordado, crochê... Como você me disse, né, a sua filhinha de oito anos tá aprendendo crochê na escola, isso é essencial, teria que toda escola pegar esse exemplo, que ele seria bom tanto para Matemática, como também é bom para as meninas aprenderem a terem calma e saberem um trabalho manual, é muito importante, eu fiquei muito feliz.

P/1 – E conta qual foi a primeira peça assim, que você fez e falou: “É esse o caminho, eu gosto de fazer isso, olha como ficou bonito!”?

R – Eu acho que a primeira peça foi uma toalha de lavabo. Eu já também fazia o macramê, uma toalha de lavabo que eu bordei de vagonite, que foi dessa revista difícil, a que me marcou bem foi ela, que foi o início desses 23 anos de curso, porque eu fiz essa toalha de lavabo, desfiei, fiz macramê e bordei vagonite. Ela ficou maravilhosa essa toalha e eu coloquei ela na vitrine. Quando as pessoas viram essa toalha que aí: “Você tem que dar o curso, tem que dar o curso, porque esse bordado tá maravilhoso”, porque eu usei o degradê mesmo das cores, eu acho que foi aí que chamou a atenção das pessoas para o vagonite, que o vagonite era usado sem combinar tanto as cores, então, as pessoas não gostavam muito. Quando fez a combinação perfeita, aí todo mundo queria fazer. O que eu lembro assim, que chamou bem atenção tanto minha como das pessoas foi a toalha de lavabo de vagonite.

P/2 – Eu fiquei pensando aqui, parece que foi um processo meio rápido, né, da primeira… seu experimento com bordado para o início dos cursos, que você falou, foi em 1993.

R – Noventa e três, mas desde Abaeté, eu já fazia tricô, bordados, né?

P/2 – Como é que foi iniciar o curso? Quem ajudou? Você falou da prefeitura…

R – Não…

P/1 – Como é que foi isso? Ah, somente a empresa, mesmo, a Coats?

R – Somente a Coats. Primeiro, em particular, pessoa física, comecei a dar os cursos. As alunas queriam, eu formei um grupo em casa e comecei a dar o curso à noite. Aí depois, quando a Coats Corrente começou a patrocinar, alavancou mesmo, porque aí era gratuito, mais gente aderiu, mais gente queria fazer. Com a Coats, deu essa alavancada, Coats Corrente, fabricante das linhas. Ela que deu essa alavancada mesmo nos cursos. Aí, foram 11 anos de curso, com a Corrente patrocinando, foram mais ou menos uns oito, nove anos. E aí, depois, a Corrente parou de patrocinar e eu passei a dar particular de novo, aí, diminuiu as turmas. Aí, a Casa de Cultura me convidou na época da Graça Jales me convidou. Ela já conhecia o meu trabalho e tudo, porque a gente tinha feito uma exposição com os trabalhos das alunas na Casa de Cultura, na época que era patrocinado pela Corrente. Nós fizemos exposição no Banco do Brasil, Caixa [Econômica] Federal e Casa de Cultura. Aí, na Casa de Cultura, nós fizemos a exposição lá, aí a Graça Jales conheceu o meu trabalho, no que ela conheceu, aí ela entrou como Secretária da Cultura, diretora da Casa, primeiro como diretora da Casa de Cultura, depois, que ela foi secretária, aí ela me convidou para dar o curso na Casa de Cultura e aí, eu já tava com vontade de vender o armarinho, aí eu fui dar o curso lá e vendi o armarinho. Fiquei só dando os cursos de bordado. Mas a alavancada boa foi da Corrente, ela que me ajudou, como ela patrocinava, facilitou bastante. E já tem 23 anos que eu dou curso em Paracatu, nunca faltou aluna, nunca, nunca. Hoje mesmo, eu tenho cinco turmas na Casa de Cultura e mais ou menos uma turma e meia na lista de espera lá, querendo fazer o curso. Vinte e três anos, nunca faltou aluna, graças a Deus.

P/1 – E como é ver esse grupo aumentando? A senhora começou sozinha, meio que agora tem um grupo de bordadeiras de Paracatu que faz, por exemplo, o calendário, que já mostra o bordado para a cidade, já faz essa relação, como uma tradição da cidade.

R – Nesse grupo, tem algumas que vieram lá de trás ainda que não separam por nada, é a turma de quarta-feira, elas vêm, tem a Ceres, desde 1994. Ela nunca deixa a gente, tem várias outras que vieram desde lá, dessa época e que não separa, tornou assim: o grupo tornou uma família e eu acho que por ver aquela união, também, e por vários outros motivos, apareceram várias novas também que aderiram ao grupo e que agora, hoje, não querem sair mais, então aí tem hora que tem até dificuldade, porque o grupo é grande, elas bordam pra elas, outras vendem, elas presenteiam, então, tem tudo isso e aquela família ali se tornou, as alunas se tornaram uma família, tanto para elas como pra mim, também, né? É um grupo que chegou novatas e que não quis sair também, não (risos), porque é muito divertido, e aprende muita coisa e só assim, de saber fazer um trabalho manual pra elas também já é muito bom.

P/1 – E como é saber que algumas delas tiveram essas superações, às vezes, do ponto de vista pessoal, nem de superar algum problema pessoal assim, como também, do ponto de vista financeiro, que a partir das suas aulas, de começar a acertar o ponto, de começar a combinar as cores, passaram a ter uma renda maior, melhor, começaram, enfim, a se desenvolver também como pessoas fora da sala de aula, né?

R – Eu tenho várias, tem umas lá que faz mais para si e vende também um pouquinho, mas elas fazem mais para o bem-estar delas e presenteiam. E tem uma aluna minha, para citar aí um dos exemplos, tem a Ivani que ela mal sabia fazer o crochê, muito pouca coisa. E no que ela sabia pouco, eu fui ensinando ela mais. Eu vi que o ponto dela era bom, hoje ela não dá conta dos crochês que eu passo pra ela fazer. Eu falei: “Você vai fazer esse crochê pra mim”, eu não lembro qual foi o primeiro que eu dei a ela, aí ela falou: “Neusa, eu não dou conta” “Dá conta, sim, o que você não souber, eu te ensino”. E como tem um controle motor bom, o crochê dela é bom, aí eu falei: “Dá conta, sim, pode fazer” “Nunca” “Dá sim”, e ela levou pra casa e fez o que eu queria, o que ela não sabia, chegava na sala de curso, eu ensinava, e ela fez. Quando eu paguei ela, ela não acreditava: “Não acredito que eu tô recebendo dinheiro de um crochê que eu aprendi com você e eu tô recebendo por fazer esse crochê agora” “Pois vai receber mais ainda, você vai continuar fazendo”, hoje, ela não dá conta dos crochês que eu faço e até hoje, ela fala: “Eu nunca pensei que eu era capaz de fazer crochê para ganhar um salário aí, um pouco por mês” “Mas você tá satisfeita?” “Demais, muito, porque eu jamais pensei que eu conseguiria fazer pra vender” “Pois é, e eu sabia da sua capacidade”, a pessoa gosta. E, assim, esse da Ivani é um dos exemplos. Nós já tivemos uma assistida da Sociedade São Vicente de Paula, da minha conferência, que eu participo hoje, da Conferência Padre Afonso Pastori, que eu levei ela para o curso na Casa de Cultura, ela aprendeu a fazer e foi desenvolvendo, depois, ela saiu da assistência da Sociedade São Vicente de Paula com o trabalho manual que ela fazia também. Então assim, são dois exemplos que eu pego, que foram bons.

P/1 – E como que é estar à frente de passar e manter essa tradição do bordado?

R – Muitas vezes, é uma responsabilidade muito grande e também, prazerosa. Como eu gosto muito de história, gosto muito de coisas, de tudo assim, que preserva as raízes da história, eu quero preservar o bordado também. E é necessário, porque o bordado vem lá dos tempos que narra na Bíblia, lá fala que as roupas de Abrahão seriam bordadas com fios de ouro. Então, o bordado é mencionado na Bíblia. É um bordado milenar e é uma cultura que em todos os lugares do Brasil e até fora existe essa cultura do bordado, é um trabalho que a gente nunca deve deixar morrer, então, eu me sinto um pouco até responsável por estar mantendo isso enquanto eu der conta. Eu quero manter essa cultura do bordado.

P/1 – Conta pra gente como é ver isso numa exposição, quer dizer, na outra semana, teve a festa e aí, tinha um mural com os bordados. Conta como é que é esse vínculo dos bordados com a comunidade, como estavam esses bordados nessa festa…

R – O bordado, muitas vezes, a gente pensa assim: o que tem a ver bordado com o asilo São Vicente de Paula, com o Lar São Vicente, o que tem a ver? Tem muito. Hoje, se você for lá no Lar São Vicente, as cortinas lá são de crochê, tem flores artesanais, é uma mescla que você faz da caridade com o artesanato, então, o artesanato vai em todos os lados, né? Eu envolvo muito as bordadeiras, muita gente amiga a estar fazendo esse trabalho para a festa e elas também gostam, elas se sentem honradas a hora que veem o bordado ali exposto, decorando a festa. Elas amam ver que aquilo ali deu fruto, que deu resultado. Eu sempre convido elas a participar desses trabalhos porque elas gostam e também para manter o Lar São Vicente. A gente tem que estar sempre arrebanhando essas pessoas, que muitas vezes, muitos não ajudam de uma maneira ou de outra porque não sabem que precisa daquela ajuda, né? Aí, eu sempre tô unindo bordadeiras, Casa de Cultura com o Lar São Vicente e com essa tradição do bordado, sempre mesclando tudo.

P/1 – Antes da gente falar desses outros trabalhos comunitários, eu queria que você respondesse pra gente o que significa ser artesã?

R – Pra mim significa muito. Significa assim, gratificante, prazeroso, significa que eu tô ajudando a conservar uma tradição, significa caridade, paz, saúde. Eu acho que ser artesã tem muito significado, muitos. Assim, ele traz uma tranquilidade tão grande, a parte artesanal, você trabalhar ali com as mãos, você estar ali vendo que as suas mãos são capazes de fazer coisas maravilhosas para que os olhos possam ver é muito bom, é assim, e ajuda, né, caridade também porque, como eu disse, ele ajuda de todos os lados. Quantas mulheres depressivas que saíram da depressão com o bordado, com o crochê, com o tricô? Então, para mim, ser artesã é muita coisa junto.

P/2 – Eu passei um dia na Casa de Cultura, acho que eu vi um pedacinho da sua explanação, lá, do bordado, se eu não me engano. Eu acho que era você, uma tarde dessas na semana passada. Eu fiquei curioso olhando aquele ambiente cheio de mulheres e tal… E aí, eu queria que você contasse um pouquinho quem são essas mulheres, você já falou um pouquinho delas assim… É a questão da faixa etária, se elas estão mais próximas da sua ou são mais velhas, não sei, queria que você contasse um pouquinho mais desse ambiente das aulas de bordados.

R – Ali, tem pessoas, como eu disse, que há 23 anos tão comigo ali, ainda. Uma aprendeu alguma coisa comigo, como eu aprendi muito com ela, também, é uma senhora já de 80 anos e assim é uma turma muito amiga, mais ou menos na minha faixa de idade e também tem novas de 40 anos, tem meninas lá de 15, então tem de todas as idades acima de 40, 45. O que leva elas? Umas já me acompanham e outras que vão chegando, como que elas sabem? Umas tá doente, o médico manda fazer um trabalho manual para melhorar como é o caso da Romoalda que foi vereadora em Paracatu. Ela não me conhecia, ela não sabia do curso na Casa de Cultura. O médico mandou ela fazer um trabalho manual, aí ela encontrou com outras que estavam saindo do curso, aí as meninas falaram: “Vamos Romoalda, vamos para o curso”, e ela foi. Você vê o depoimento dela, ela fala assim, tão bonito, ela já foi vereadora aqui. E ela perdeu um filho, deu leucemia, quando ela tava curando a leucemia, ela perdeu um filho matado e aquilo pra ela foi um baque imenso e ela foi para o bordado e no bordado, nossa, ela sarou. Ela fala isso até hoje, ela até fez umas almofadas de crochê, doou lá par o asilo também. Ela é uma que fala, o depoimento dela é lindo. O bordado foi que tirou ela da depressão também. Umas vêm por conta da depressão, outras mudam para Paracatu e chegam em Paracatu e ainda tão se ambientando, que foi o meu caso. Quando eu mudei para Paracatu, eu fiz um curso de corte e costura, porque eu não tinha outra coisa para fazer, mas eu nunca gostei de costura (risos). Fui nesse curso pra conhecer pessoas e hoje, é o que acontece no meu curso, eu dou o curso e várias pessoas em Paracatu vão para o curso de bordado pra conhecer outras pessoas e enturmar com outras pessoas, né? Formando grupo. E também, outras vão mesmo para aprender, para comercializar também e ali, junto com todas, forma uma família, uma família do bordado. Até eu formei um grupo no WhatsApp (risos), aí não queiram saber o nome do grupo, que é só mulher, né? Aí, como é bordado, aí o nome do grupo é Bordel (risos), o pessoal fala que é muito criativo, mas o bordel vem dos bordados (risos). Esse bordel já deu assunto até mesmo, porque o meu filho é casado com a neta de uma amiga minha que tá comigo no curso também há anos. E ele foi para a fazenda do vô dela, do vô da mulher dele, aí o Tiago chegou lá, a vó da Daniele tava lá no WhatsApp, aí o marido dela falou assim: “Nena, larga esse WhatsApp”, aí a Nena falou: “Não, Alípio, eu tô vendo o que as meninas do bordel tão falando aqui”, e o meu filho Tiago falou assim: “Nossa senhora, como que o senhor deixa a Nena ficar no bordel desse jeito?” “O que há de fazer? A sua mãe que é a dona do bordel” (risos), aí foi só risada, né? Então, de tudo você tira, assim, o que é bom pra mulher após os 45, 50 anos, 60, então tudo isso é bom para a pessoa, que ali, a hora que ela chega nos seus 55 anos, muitas vezes, a mulher pensa: já criei os filhos, o que mais fazer? Cai em depressão e arrumar uma ocupação dessa e entra no grupo do WhatsApp, sempre conversando, distraindo, tudo isso aí, a mulher deixa de tomar um medicamento, muitas já deixaram.

P/1 – Vamos então agora falar dos seus trabalhos pra comunidade. Você falou do lar de idosos de Paracatu, conta um pouco como começaram esses trabalhos, o que te motivou a fazê-los, a começar a fazer outros trabalhos comunitários, de ajuda à cidade de Paracatu?

R – Quando eu entrei para a Sociedade São Vicente de Paula em Abaeté, depois, eu casei, mudei para Paracatu e aí eu não fui para a Sociedade São Vicente de Paula, talvez, por falta de convite de outra pessoa que eu não sabia nada aqui, ainda. Aí, depois, eu comecei a participar da Legião de Maria, aí, a minha vizinha chamou o meu marido para ir para a Sociedade São Vicente de Paula, a Lucilene convidou ele e ele foi, o Geraldo foi, no que ele foi, eu tava na Legião de Maria, falou: “Não, vamos lá comigo para você ver também”, aí eu fui fazer visita e gostei muito do trabalho vicentino que tava sendo feito aqui também. Aí, eu falei: “Os dois eu não dou conta”, aí ele falou: “Se você não for para a Sociedade São Vicente de Paula, eu não vou também”, aí eu tive que deixar a Legião de Maria e ir para a Sociedade São Vicente de Paula, porque os dois eu não dava conta junto, os dois juntos. E aí, eu fui para a conferência e começamos nela, engajei direitinho e vi que era tudo que eu gostava de fazer também e eu já dava curso nessa época de bordados. E aí, nessa época, eu entrei e eles viram o trabalho que eu tava fazendo lá dentro da conferência pra você ser presidente de uma conferência, você tem que ter dois anos de participação na Sociedade São Vicente de Paula, que é o que a regra diz. Aí, o presidente da conferência tava saindo, tinha seis meses que eu tava na Sociedade São Vicente de Paula e ele queria que eu fosse a presidente. Aí, conversou com o presidente do conselho central, ele falou: “Ela já tem uma caminhada, era legionária, então, nós podemos pôr ela como presidente”, aí eu fui eleita presidente da conferência, com seis meses só. E aí, nós fizemos um trabalho bom, gostoso, bonito, fiquei lá uns três anos como presidente da conferência e quando eu era presidente, aí eu comecei com essa festa “maina”, que até então, era uma festa junina. A festa junina foram as bordadeiras que começaram: “Vamos fazer uma festa junina?”, falei: “Vamos”, nós começamos com ela em junho, dia 12. Aí, a festa no outro ano era as bordadeiras, cada uma, trazia um prato típico, confraternizava com a comida e brincava ali, esquentava a fogueira, contava causos e aí, foi. E quando foi no outro ano, aí eles falaram: “Não, vamos aumentar”, aí no outro ano, elas já fizeram um bingo e com esse bingo, arrecadou dinheiro para a Sociedade São Vicente de Paula, o dinheiro foi pra lá, nunca esqueço, foi 64 reais a primeira vez, achou uma maravilha, né? Aí, no outro ano, aumentou mais gente ainda, a festa ficou maior, nós mudamos a data, aí eu falei: “Não, é em junho, não dá”, porque em junho tinham muitas outras festas e se a gente queria arrecadar mais dinheiro para a Sociedade São Vicente de Paula tinha que ser em outra data, nós transferimos para o último final de semana de maio, sexta e sábado, até primeiro, foi sábado e domingo, aí sábado e domingo, nós não gostamos, no outro ano, foi sexta e sábado que aí, rendeu mais. Aí, eu falei: “Se não é junina, é maina”, aí o nome pegou, festa maina. Começou a arrecadar cada vez mais, foi aumentando pessoas, fomos mudando a estrutura da festa, as bordadeiras sempre participando, fazendo enfeite de mesa, decoração e tudo mais. E aí, passou a arrecadar mais ainda dinheiro, veio rifa dos bezerros, que aí, arrecadou mais dinheiro ainda e aí, a renda sempre passou a ir para o Lar São Vicente de Paula, para o abrigo, para o asilo daqui. Hoje, a festa, foi o nono ano, as bordadeiras bordaram aqueles painéis, duas amigas minhas fizeram a montagem, a colagem e as bordadeiras vieram bordando e aí, decorou a festa que nós vamos usar no asilo, também. Então, essa interação da sociedade paracatuense junto com o asilo é muito boa, muito grande e é necessário para poder estar mantendo aquela instituição.

P/1 – E qual é a importância desse olhar da terceira idade, de manter um lar para idosos?

R – Isso é muito importante. Como a gente vai envelhecendo, cada ano que passa, a gente envelhece mais um pouquinho, a gente passa a olhar o idoso com outros olhos. A gente vê a importância que tem de você amparar aquelas pessoas excluídas muitas vezes pela sociedade e, maioria das vezes, pela própria família. Ali, hoje, nós temos 39 pessoas residentes lá, temos cinco dessas não são idosas. Na residência inclusiva, que lá são duas instituições: residência inclusiva que é para maiores de 18 anos até os 59 anos, portadores de deficiência física ou mental; e temos o lar que, no caso, nós temos 34 pessoas que são idosos e cada história que você ouve e, vê ali, é de cortar o coração. Você não tem coragem de deixar eles jogados, porque muitas vezes, foram pegos jogados por aí. A gente lembra do pai, da mãe e até mesmo da gente que eu não quero morrer tão cedo, então, eu vou ficar velhinha. E aí, a gente pensa na gente mesma e aí, a gente cria forças e coragem pra estar ali à frente e ajudando a manter aquela casa pra eles, com dignidade e respeito que é o que eles merecem e o que eles têm que ter e é o que rege o estatuto do idoso, né?

P/1 – E aí, pra gente mudar um pouco de assunto, mas também falando da festa maina, que vocês ficavam em volta da fogueira contando causos, conta um assim, um caso que se conta em volta da fogueira.

R – Da fogueira? Ixi, eu não sou muito boa contadora de causo, não, tem um amigo meu que ele é excelente para contar os causos, nas viagens que a gente faz, ele é o maior contador de causo. Agora, um causo assim, mesmo, daqui mesmo, assim, no momento, eu não lembro. O Romero que é bom pra contar causos.

P/2 – Você tava falando que a festa ganhou uma outra estrutura, tudo mais, eu queria saber dos parceiros, quem são os parceiros que ajudam a dar continuidade na festa maina, nono ano agora, quem são os parceiros?

R – Os coordenadores são da diretoria do Lar São Vicente de Paula. E aí, a gente procura, as maiores parceiras são as bordadeiras, as bordadeiras, saindo da Sociedade São Vicente de Paula, que é a festa, quem trabalha e tudo são os vicentinos, mas os maiores parceiros são as bordadeiras e a gente tem alguns comércios, amigos que sempre ajudam a gente também doando. As bordadeiras também doam comida, fazem o trabalho dos bordados, da decoração, como doam linguiça, comidas típicas, canjica pra ser confeccionada a canjica, tem outras pessoas também donos de supermercados, amigos dos meus filhos também que sempre doam os ingredientes para as comidas típicas. E também doam em dinheiro pra gente pagar a estrutura que é as tendas que é o que mais pesa para a gente, as tendas, pra ter uma estrutura melhor para acolher as pessoas que vêm pra jogar o bingo, comprar a rifa e toda a comida vendida também o dinheiro ali, que a pessoa deu os ingredientes, você vende a comida, pega o dinheiro pro lar, ajudando a suprir as necessidades do lar, né?

P/1 – Aí, pra gente ir encerrando, eu queria que você falasse como que e fazer parte da transformação, quer dizer, a transformação de uma tela em branco para uma tela supercolorida no bordado e também, essa transformação social, né, de que também o bordado faz parte.

R – Ali, uma das coisas que eu mãos gosto é de assim: “Eu vou fazer essa peça ou a minha aluna”, porque eu para fazer, eu não dou conta de fazer tanta coisa que vem na cabeça que eu quero criar, que eu quero inventar ali, fazer… É tanta coisa que a gente imagina, o melhor de tudo é que eu tenho as alunas, eu ponho elas para fazerem aquilo que eu tava querendo e o tempo não dá para tudo. Ali, pegar um tecido, você pensar no que você vai riscar ali, o que você vai bordar, aí eu pego um risco e falo: “Esse risco, eu não quero só ele”, eu transformo o risco, crio outro risco, partindo daquele ali e aí, risco no tecido branquinho e aí, vem adequar aquele risco ali naquele tecido, adequado com aquela peça que vai ser feita e ali, pra confeccionar aquela peça. O que eu mais gosto depois é a combinação de cores, eu amo pegar todas aquelas coisas e pôr ali em cima daquele tecido e ver qual cor que vai dar certo naquela flor ou naquela outra, que cor que eu vou usar aqui, o que eu vou repetir, qual ponto que eu vou usar, aquilo pra mim é um prazer imenso, pegar aquele tecido branquinho e pegar as cores e transformar ele numa peça colorida, alegre, boa de se ver ali. Essa é uma parte, a mais gostosa é a hora que você vai criar, vai criar a peça e combinar as cores para usar ali naquele bordado. E assim, a iteração, ali, do bordado com a minha vida particular e com a minha vida social também, é muito importante, o bordado tá sempre presente em tudo, a minha casa é toda bordada, né, sempre eu bordo. Agora mesmo, na minha vida particular, eu comprei um fusca, vou reformar ele todo, vou pintar ele com a cor que eu gosto e vou personalizar ele todinho por dentro com crochê e bordado também. Então, ele vai ser, que o meu neto já falou, disse o Davi que não vai andar no fusca de jeito nenhum! Aí, eu falei: “Gente, mas a hora que eu apontar lá na rua, todo mundo vai falar: ‘Olha a mulher do bordado’”!(risos).

P/1 – Então, a mulher do caminhão passou para a mulher do bordado?

R – Do bordado. A caminhoneira vai ter um fusca bordado (risos).

P/1 – Que cor que vai ser esse fusca?

R – Vai ser roxo (risos), a minha paixão é o roxo. Quero pôr ele todo roxo e por dentro, adesivar nas portas, bordado, né, o meu bordado que eu fiz e assim, o volante, a avalancha tudo vai o crochê, então, ele vai ficar a cara do bordado (risos).

P/1 – Aí, pra gente encerrando, eu queria que você contasse pra gente como que foi participar dessa entrevista, contar um pouco, dividir um pouco da sua história com a gente.

R – Gostei muito, o bom é quer faz a gente voltar lá no passado, lembrar lá do tempo de infância, de como eu comecei com o artesanato e falar da minha vida, a minha família, lembrar de quando eu casei, que tive os meus três filhos, né, lembrar de tudo, das peraltices, lembrar do que eu pude fazer tanto para a minha família que melhorei bastante a minha situação financeira através primeiro com o caminhão, depois deixei o meu marido no caminhão e passei para o bordado e o bordado fez com que a gente melhorasse, ajudou muito, não quero dizer que foi ele que fez, mas que ajudou muito a melhorar a situação financeira da família toda, a dar uma estabilidade melhor para os três filhos, que hoje são caminhoneiros também e a filha trabalha junto no escritório, né? Então, foi bom lembrar de tudo isso e também lembrar que ajudei muitas mulheres a melhorar a situação financeira delas e outras a saírem da depressão e a ajudar o Lar São Vicente de Paula, hoje, como presidente do Lar, eu posso dar essa interação tanto na sociedade paracatuense, que muitas vezes, não sabe que é necessário, que o lar tá precisando disso ou daquilo e eu faço chegar até elas, e elas ajudam dentro do lar também, ajudam com doações e com os bordados, com os crochês, tudo a alegrar aquela casa lá para aqueles idosos que estão ali também, muito sem famílias. Então foi muito bom, porque eu pude falar sobre tudo isso, né? É bom a gente falar, é gratificante e outras pessoas vão ficar sabendo da luta que foi a minha vida, tanto como filha, como caminhoneira, como bordadeira e, hoje, como diretora do Lar São Vicente também. Isso é bom, que as pessoas ficam sabendo e, com isso, elas passam a participar mais e o que eu mais gostei ainda é que toda essa minha vida tá sendo documentada e não vai passar em branco, em vão. É gostoso de saber isso. Mesmo que venha assim a ficar só no CD, mas foi bom, ali, juntou tudo, né? É muito bom.

P/1 – Ela não parar só no CD não (risos) mas, antes da gente terminar… A gente tava conversando lá fora da história, você também trouxe essa preocupação com a tradição, com a história nessa sua fala, eu queria que você comentasse, o que você achou dessa ideia desse projeto de contar a história de Paracatu por meio dessas histórias de vida de algumas pessoas da cidade, né? E ter participado aqui também contando a sua história.

R – Nossa, muito importante, porque eu acho isso de uma importância enorme. Porque muitas vezes, as pessoas conhecem um e outro, mas não sabe a metade do que aquela pessoa já passou na vida dela e o que trouxe pra cidade de importante. Então, nós temos aqui em Paracatu, eu posso dizer: “Nós temos”, por que há anos que eu moro aqui, então, eu tenho Paracatu como minha cidade, mesmo, hoje eu falo que voltar para Abaeté, talvez, eu não volte mais, não posso falar, mas eu acho que não, porque eu amo Paracatu e eu gosto demais da história daqui. Talvez, eu que não sou daqui mas conheço mais histórias de Paracatu do que muitos daqui, porque é preciso que eles venham a conhecer a história da cidade e quantos e quantos aí que vão servir de exemplo pra muitos outros que é daqui também, né? Então, aqui tem muita história e é de suma importância esse trabalho pra poder preservar a história da cidade, para conservar as raízes do lugar. Eu achei, nossa, muito legal, muito importante.

P/1 – Aí, você falou que ama essa história de Paracatu, o que tem nela que você guarda de especial? Que você sente que é especial de Paracatu?

R – Aqui tem muita coisa, por exemplo, a Casa de Cultura. A Casa de Cultura, se você for ver lá, é uma história enorme e é uma casa linda, gostosa de estar, gostosa de ficar lá e de ver, tem os moradores daqui, como aqui foi uma cidade que teve muito escravos, né, tem toda essa história que a gente fica sabendo. É como eu disse, aqui eu tive várias oportunidades e, assim, eu gosto do pessoal aqui, eu tenho vários aqui que são amigos que pra mim, já transformou em família. Os meus filhos, também, Mateus, Tiago caminhoneiros, Maria Verônica na parte de escritório. Tudo aprendeu aqui, né, e eles caminhoneiros têm o serviço deles aqui em Paracatu, então aqui, várias oportunidades que dá para várias pessoas e assim, as histórias que as pessoas contam daqui, aqui mesmo tem uns olhos d’água aqui na 040, uma amiga minha conta cada história de lá, a Vera Caetano, ela conta que lá tinha uma senzala e que os escravos foram muito judiados naquela época, ela conta que essa senzala afundou nesses olhos d’água matando todo mundo. É muita história que tem e que uma das coisas que eu amo ouvir é as histórias do local, aqui, tem muitas.

P/2 – Você tá falando de história, já tá chegando no final, mas assim, dá para perceber que o teu bordado também conta história, né, você conta histórias dele… e quais ou qual é a história que você mais gostava de contar com a sua arte, ultimamente?

R – A primeira… Uma que eu gostei muito de contar foi bordando os meus filhos e netos num vestido meu. Peguei o vestido na frente, eu bordei de acordo com a… assim, do jeito que o meu filho mais velho e, o Mateus, eu bordei ele brincando com aquilo que eu sabia que é mais parecido com ele. O Tiago, que era o mais custoso, que é o do meio, eu bordei ele também de acordo com aquilo que ele fazia muito, que é agarrar em pau e tudo e muito custoso. A Maria Verônica, mais quietinha, eu bordei ela andando de bicicleta. Aí, depois, eu bordei os quatro netos que eu já tinha no vestido, na parte de trás, na frente os filhos e atrás, os netos, já. Então, de acordo com o que o filho era na infância, eu bordei e os netos, eu também bordei eles também, um que é mais quieto, eu bordei ele num balanço, o outro que era mais custoso, bordei ele pendurado na árvore (risos) e assim foi. Assim, é a história da minha família, né, bordei os meus netos e filhos e a história da cidade, a gente borda todo ano, a gente borda o calendário da cidade, a gente retrata os casarões antigos de Paracatu no bordado e aí, isso a diretora da Casa de Cultura vai na gráfica e transfere para o calendário. Então, há quatro anos que a gente borda a cidade, a história, a casa de Paracatu dos moradores com o nome daquele dono da casa ali no calendário. Aí, a gente borda tanto a história da família, como também a história da cidade.

P/1 – Aí, pra gente encerrar, a última pergunta é: quais são os seus sonhos, Neusa?

R – Meu sonho? É que as pessoas nunca deixem o bordado morrer e também, sempre sejam caridosas e atentas àquilo que o seu próximo precisa e estar sempre ajudando o próximo e não deixar com que passem tanta dificuldade e assim, um dos sonhos é esse, não deixar a arte do bordado morrer, que é uma arte grande.

P/1 – Tá certo, Neusa, a gente então em nome da Kinross e também do Museu da Pessoa, a gente agradece a sua entrevista, muito obrigada.

R – Eu é que agradeço, obrigada vocês.

FINAL DA ENTREVISTA

Recolher