Projeto: Indígenas Pela Terra e Pela Vida

Entrevista de Budga Deroby Nhambiquara

Entrevistado por Tiago Nhandewa

Entrevista concedida via Zoom (Curitiba/Suzano), 14/10/2022

Entrevista n.º: ARMIND_HV011

Realizada por Museu da Pessoa

Revisada por Bruna Oliveira

P/1 – Parente, seja bem-vindo a nossa entrevista de hoje. Já gostaria de começar perguntando as suas origens, qual o seu nome em português e, também, o seu nome indígena?

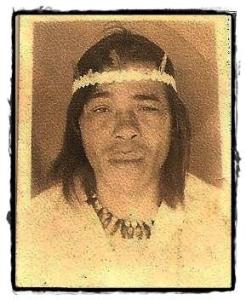

R – __________. Bom dia! Bom dia, Tiago! Agradecendo aqui o convite, agradecendo essa oportunidade de estar com vocês. Respondendo à pergunta, meu nome é Budga Deroby Nhambiquara. Esse é o meu nome em Nhambiquara, não tenho um nome em português. Meu pai, Cacique Nhambiquara, não aceitou que o nome do filho dele não fosse um nome indígena, um nome da língua Nhambiquara. Ele dizia que se fosse, seria pela escolha dele. Tenho uma irmã que não tem o nome Nhambiquara, mas foi escolha dele e não imposta pelo não indígena. Meu nome Nhambiquara é Budga Deroby Nhambiquara, que significa um dia especial, um dia que algo aconteceu. E o meu nome Guarani, a cultura na qual eu fui criado, é Werá, Werá Mirim, esse é meu nome.

P/1 – Se você pudesse contar, onde você nasceu e quando você nasceu?

R – Sim, sim, claro! Eu nasci em São Paulo, São Paulo capital. Meu pai, por volta da década de 1970, 1980, infelizmente, faleceu em 1984. Em 1982, quando ele estava em São Paulo, foi quando eu nasci. Eu tenho irmãos que nasceram em várias partes do Brasil, como ele era uma liderança que lutava pelos direitos indígenas, estava aqui em São Paulo. Tenho uma irmã que nasceu em Minas Gerais, tem uma irmã que nasceu no Amazonas, no Distrito Federal e eu nasci em São Paulo com uma outra irmã minha também, que está comigo.

P/1 – Te contaram como foi esse dia, o dia do seu nascimento?

R – Isso contaram, que não foi na aldeia, então estava em contexto urbano. A minha mãe conta, aquela história, estava demorando...

Continuar leituraProjeto: Indígenas Pela Terra e Pela Vida

Entrevista de Budga Deroby Nhambiquara

Entrevistado por Tiago Nhandewa

Entrevista concedida via Zoom (Curitiba/Suzano), 14/10/2022

Entrevista n.º: ARMIND_HV011

Realizada por Museu da Pessoa

Revisada por Bruna Oliveira

P/1 – Parente, seja bem-vindo a nossa entrevista de hoje. Já gostaria de começar perguntando as suas origens, qual o seu nome em português e, também, o seu nome indígena?

R – __________. Bom dia! Bom dia, Tiago! Agradecendo aqui o convite, agradecendo essa oportunidade de estar com vocês. Respondendo à pergunta, meu nome é Budga Deroby Nhambiquara. Esse é o meu nome em Nhambiquara, não tenho um nome em português. Meu pai, Cacique Nhambiquara, não aceitou que o nome do filho dele não fosse um nome indígena, um nome da língua Nhambiquara. Ele dizia que se fosse, seria pela escolha dele. Tenho uma irmã que não tem o nome Nhambiquara, mas foi escolha dele e não imposta pelo não indígena. Meu nome Nhambiquara é Budga Deroby Nhambiquara, que significa um dia especial, um dia que algo aconteceu. E o meu nome Guarani, a cultura na qual eu fui criado, é Werá, Werá Mirim, esse é meu nome.

P/1 – Se você pudesse contar, onde você nasceu e quando você nasceu?

R – Sim, sim, claro! Eu nasci em São Paulo, São Paulo capital. Meu pai, por volta da década de 1970, 1980, infelizmente, faleceu em 1984. Em 1982, quando ele estava em São Paulo, foi quando eu nasci. Eu tenho irmãos que nasceram em várias partes do Brasil, como ele era uma liderança que lutava pelos direitos indígenas, estava aqui em São Paulo. Tenho uma irmã que nasceu em Minas Gerais, tem uma irmã que nasceu no Amazonas, no Distrito Federal e eu nasci em São Paulo com uma outra irmã minha também, que está comigo.

P/1 – Te contaram como foi esse dia, o dia do seu nascimento?

R – Isso contaram, que não foi na aldeia, então estava em contexto urbano. A minha mãe conta, aquela história, estava demorando para nascer, aí fizeram vários ritos para tentar fazer a criança vir ao mundo. Ela conta de um sabão virgem, ela passou na barriga o sabão virgem e durante a madrugada não teve como, ela teve que sair correndo, inclusive, ela fala que a ambulância não chegou primeiro, o meu pai não estava presente, ele estava na luta, infelizmente. E ela teve que ir para o hospital no carro da polícia, porque foi o que chegou mais rápido. Eu gostaria de [ter] uma história linda, “no dia que eu nasci…” Mas é essa história real do nascimento do Budga, correndo dentro de uma viatura para não nascer em casa. Então, às três horas da manhã, nasce o Budga, que futuramente seria o professor Budga Deroby Nhambiquara.

P/1 – E sobre a sua mãe, Budga, se pudesse contar um pouco sobre ela, o nome dela, como você descreveria sua mãe e a sua origem da parte da família materna?

R – Ah sim, claro! Minha mãe, na verdade, não é indígena, ela é juruá, na língua Guarani, __________ na língua Nhambiquara, cada um com a sua tradição diferente. Nós, indígenas, não temos uma palavra para branco, temos a palavra que define o não indígena, como juruá é boca com cabelo, se refere aqueles homens que vinham com muita barba, ____________ que são os comedores de feijão, quem classifica nós por cor é o não indígena, é o branco. Nós, geralmente, somos aquela coisa mais próxima que estava ali para identificar aquela pessoa e nunca era a cor. Minha mãe não é indígena, ela com dezessete anos conheceu meu pai, ela trabalhava no aeroporto quando o conheceu. Minha mãe cresceu no interior de Minas Gerais, bem no interior mesmo. Uma mulher branca, católica, e aí tem contato com o Cacique Itamaraí Nhambiquara, e a partir do momento que ela conheceu meu pai e decidiram ficar juntos, ela passou a caminhar com ele pela aldeia, pela luta. Quando meu pai “invadiu”, as pessoas falam invadiu, mas a gente não invade o que é nosso, o Congresso Nacional, ele invadiu gritando: “a FUNAI está matando o meu povo de fome”. Oito seguranças precisaram segurar ele, a minha mãe estava junto, minha mãe junto com meu pai. Quando meu pai veio a ser assassinado em São Paulo, minha mãe estava junto. Ela permaneceu com meu pai até os últimos dias da vida dele, ela ficou aproximadamente 25 anos com ele, desde que o conheceu. Hoje, eu sou o que o não indígena chama de mestiço mas, para nós, indígenas, não existe mestiço, ou você é indígena ou você não é. Nós encontramos os parentes, fala: “eu sou mestiço”, mas pelo popular do não indígena, porque nós sabemos que o que vai te deixar definir se é indígena ou não, não é nem você ser filho de indígenas, a gente sabe pela genealogia. Então, eu cresci com os parentes, isso tudo que eu estou falando é da minha mãe, viu!? Quando meu pai faleceu, minha mãe não é Nhambiquara, ela não é indígena, ela não foi para o território Nhambiquara, ela decidiu permanecer com a família dela, com a minha avó. Só que ela olhava para nós e falava, de acordo com que ela aprendeu com meu pai, ela falava: “você não pode perder a sua essência, a sua cultura, não tem como eu te levar para os seus parentes Nhambiquara, mas tem o seu tio aqui…” Que é o tio Pitotó, “esse seu tio….” Ele andava muito com meu pai, ele é irmão de criação do pai, ela falou: “você vai conviver com ele, para que você não perca a sua essência, sua cultura”. E a partir daí, um pouco que eu sei da língua foi minha mãe que me passou e o restante eu aprendi com a minha família Guarani, Tupi Guarani como o tio Pitotó costuma falar. Essa é a essência que eu tenho da minha mãe. Eu posso falar muitas coisas, mulher guerreira, quando minha irmã Samanta, tinha cinco anos de idade, eu tinha quatro, minha mãe viajou com a minha irmã e passou um tempo nas terras indígenas Terena, no Mato Grosso. Na volta de lá para cá, sofreu um acidente de ônibus, no qual só sobreviveram minha mãe e minha irmã. Era um ônibus, se eu não me engano, da Itapemirim que se chocou com carro de boi, só sobreviveu minha irmã e minha mãe. Minha irmã ficou um tempo com os missionários evangélicos, pela região que ela estava, eu não sei dizer qual região, enquanto minha mãe ficou no hospital, e ninguém sabia onde ela estava porque, em teoria, ela estava na aldeia. Até que a gente descobre que ela tinha que ficar mais de trinta dias dentro do hospital, quando a ambulância a traz toda enfaixada e a gente vai buscar a minha irmã, a gente, os meus tios… Essa é um pouco da luta da minha mãe em dar, à nós, a possibilidade de não ter o apagamento cultural ou assimilação cultural que é o que veio sendo feito com os nossos povos durante séculos e, principalmente, no último século, que é aquela coisa de querer colocar o indígena para ser o não indígena, colocar ele na sociedade, como eu ouvi muito falar, quando a gente já estava na sociedade. Esse é um pouquinho que eu posso falar da minha mãe.

P/1 – Linda história da sua mãe. E você traz muita história também, paralela história do seu pai, se você pudesse falar agora do seu pai, o nome dele…? Como você descreveria seu pai? A origem da parte dessa família, como você disse, Nhambiquara.

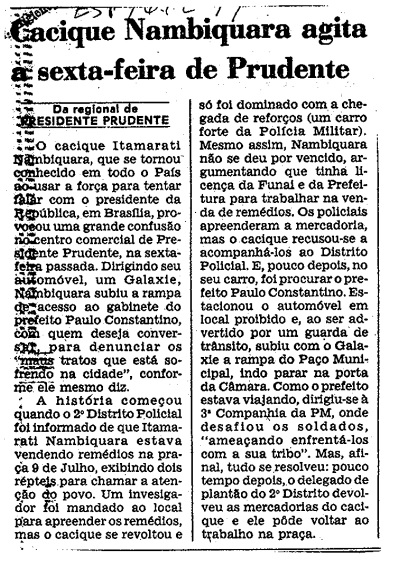

R – Claro! Meu pai é o Cacique Itamaraí Nhambiquara. Ele assinava dessa forma no RG dele, Cacique Itamaraí Nhambiquara, é orgulho. Meu pai - o que eu fui pesquisando sobre a história do meu pai - começa com ele saindo com o Marechal Rondon do meio do povo Nhambiquara, para servir o exército com o Marechal Rondon. Marechal Rondon, nas suas expedições, entrou em diversas etnias, não vou falar da questão Marechal Rondon, bom ou ruim, mas sim de quando meu pai sai dali. Os Nhambiquara foi um dos povos que ele teve aquele contato. Meu pai, ainda jovem, saiu com Marechal Rondon para servir o exército, em termos, porque não era bem o exército, mas continuemos. Dali por diante, meu pai ficava transitando dentro da aldeia e fora da aldeia, que era uma coisa que a FUNAI nunca gostou. Na época, não era a FUNAI, era SPI, Serviço de Proteção ao Índio, como eles colocavam. E os trabalhadores rurais, que essa parte eles escondem, que esse era o nome. Inclusive, a SPI foi pertencente, ou liderada, comandada, uma certa época pelo Ministério da Guerra do Brasil, que era exatamente esse nome. E aí entra o pessoal do exército com os povos indígenas, principalmente nessa época, isso sem contar a questão do extermínio. E o meu pai foi um dos jovens que saiu ali, ele permaneceu ali e cá. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial, foi um expedicionário. Eu sou totalmente contra nós sairmos do nosso país e servir, ou seja, invadir outro país. Eu acredito que nós temos que defender o nosso país, mas não ir para o país do outro. Mas o meu pai foi um expedicionário, outras épocas, outros olhares. Ele era expedicionário, ele inclusive se tornou o que as pessoas chamam de neurótico de guerra, aquela pessoa que acaba tendo problemas por conta da guerra. Afinal de contas, nós indígenas vivemos em constante guerra, mas não é aquela guerra do ser humano matando ser humano, a coisa é diferente, acaba que não é a luta pela vida, não é luta só pela vida. A luta pela vida, é dinheiro, é ganância! Meu pai voltou como expedicionário, daquele momento que ele voltou, ele falou: “Agora eu tenho que lutar pelo meu povo”. Porque até então, quando ele sai com Marechal Rondon, é dito que ele vai sair para lutar pelo povo, quando não era essa realidade. Quando ele sai da guerra, volta, aí ele diz: “Não, agora eu luto pelo meu povo, apenas pelo meu povo”. Ele fez muitas besteiras na vida, meu pai aprontou bastante, como todo ser humano, ele errou muito e muitos dos erros dele eram conscientes, ele era safado mesmo. O meu pai teve mais de vinte filhos, então imagina. Minha mãe não gosta que a gente fale isso, mas minha avó conta para mim que quando meu pai faleceu, era uma esposa chorando na cabeceira e outra chorando no pé, então a gente vê que o homem não era exatamente ‘flor que se cheire’ (risos). Enquanto herói, ele foi um herói que lutou realmente pelos povos indígenas. Ele batia no peito, ele ensinou para nós, quando eu falo nós, a minha mãe, meus irmãos, meus tios, que o indígena, independente da sua etnia, é parente, a palavra parente que eu uso para os povos indígenas é para além de uma palavra vazia, é uma palavra de irmão, ele realmente é meu irmão, o que o Tiago sente, eu sinto também, porque ele é da minha família, assim que ele nos ensinou. Então, por exemplo, eu não sei como estaria o meu pai atualmente, com tantas coisas acontecendo e a gente sabendo. O que aconteceu com os parentes Pataxó, que está acontecendo, ele estaria lá. O que aconteceu com os parentes Yanomami, ele estaria lá, lutando em prol dos povos indígenas. Meu pai teve uma luta por conta, principalmente, de quem foi morto ao seu redor, ele via o quanto os nossos parentes estavam sendo mortos. E quando ele saía com Marechal Rondon, ainda aconteciam os bugreiros lá com os parentes Xockleng. A gente não ficava, hoje com a globalização, a gente fica sabendo em tempo real, mas a gente não ficava sabendo, ficava sabendo bem depois. E isso, depois da Segunda Guerra, isso incomodou muito meu pai, muita coisa que aconteceu. Meu irmão, veja bem, meu pai morava em Brasília, na verdade, em Luziânia, para ser mais exato, morava em termos, porque ele não ficava em um lugar só. A gente tinha uma chácara lá que ele conseguiu comprar, e o meu irmão tinha nascido e foi para o hospital, na verdade, ele não saiu do hospital, teve problemas de saúde, assim por diante. E o meu irmão nasceu e ficou no hospital e quando foi mandado para casa, foi para morrer. Meu irmão, chamava ele de Pequeno Castro, porque minha mãe se chama Ursula de Castro. Então a minha irmã conta, meu pai ficou extremamente enfurecido, por quê? Porque quando o levou para outro hospital, constataram, descobre-se que meu irmão morreu de desnutrição. Ele fala: “Como uma criança morre de desnutrição dentro do hospital? Ou seja, mataram meu filho”. Contam que meu pai pegou meu irmão e a FUNAI descobriu, o pessoal da FUNAI descobriu que o Cacique Itamaraí estava vindo, porque o filho dele tinha morrido. O presidente da FUNAI e todos que estão ali na diretoria, sumiram. Meu pai entrou na FUNAI, colocou o meu irmão em cima da mesa, e falou: “Vocês mataram, agora vocês comem”. A secretária que ficou, desavisada, surtou, endoideceu: “E agora, o que eu faço?” E esse não foi o único, nós tínhamos outros que tinham morrido, é tio que tinha falecido, é primo que tinha falecido. Essa era a luta do meu pai. O médico da FUNAI falou para a minha mãe tirar o filho, ou seja, abortar. Você vê toda essa comoção por conta da Lei do Aborto, é proibido, não proibido, essa coisa. Mas o médico da FUNAI, que era responsável ali na FUNAI na época, falou: “Tira o seu filho, porque ele vai nascer…” Eles não falaram a palavra Síndrome de Down, a palavra ‘mongoloide’, “ele vai nascer mongoloide!” Isso de mim! A minha irmã segundo eles era para tirar porque ia nascer com outra doença, assim por diante. A luta do meu pai era justamente por conta disso. Porque isso que a gente sofre, o indígena que se pronuncia, porque eles querem o indígena de J. Alencar, bonzinho. Aquele que se pronuncia, aquele que luta, eles queriam que acabassem com a sua linhagem. Então o Itamaraí Nhambiquara, o Cacique Nhambiquara, ele veio nessa situação de luta, desde que saiu da sua aldeia. Na verdade, nós, indígenas, já temos o corpo político, nós lutamos desde que nascemos, a luta pela sobrevivência. E meu pai, assim que ele saiu tentando trazer algo melhor para o seu povo, ele se depara com coisas que não tem nada a ver com o povo e a luta era outra, e quando ele acaba tornando-se uma pessoa de maior criticidade, aí eles tendem a fazer o quê? Enquanto ele só estava servindo, está ótimo! Quando ele passa, então vamos acabar com a linhagem dessa pessoa, porque não podemos, não queremos essa pessoa, não precisamos. Por quê? Porque senão surgiria indígenas doutores, indígenas para falar por si próprio, que é o que não queriam, afinal de contas até hoje nós não temos presidente da FUNAI indígena. Imagine se nós tivéssemos muitos Itamaraís aqui fora? Cacique Itamaraí. Resumindo, o meu pai foi assassinado em 1984, na cidade de São Paulo, na Praça da Sé, na verdade. Conseguiram pegar apenas uma pessoa que estava junto, infelizmente essa uma pessoa era indígena, infelizmente era indígena. Mas essa pessoa, essa pessoa especificamente, foi paga com uma bexiga de salame e uma garrafa de cachaça. Aí perguntam por que o meu pai? Porque ela não era a única, era aquele indígena que a gente sabe que infelizmente saiu da aldeia e não teve amparo e se tornou mendigo pela cidade de São Paulo, junto com outros. Então mataram, e até hoje não pegaram os mandantes. Aí pergunta, mas por que mataram? Porque ele era um camarada safado? Não, não é! Meu pai estava ali na Praça da Sé lutando pelos povos indígenas, inclusive por aquele que estava ali e recebeu uma garrafa de cachaça e uma bexiga de salame para matar ele. Ele foi morto pelas costas, a facadas, infelizmente, é isso que aconteceu. E aí segue a minha história. Em 1984, o Cacique Itamaraí veio a falecer. Como nós sabemos, como muitos outros, é um crime político.

P/1 – Parente Budga, eu gostaria que você também pudesse falar um pouco dos teus irmãos. Quem são eles? Da relação que você tem com ele? Com elas? Enfim…

R – Claro! Sim, sim! A nossa história é maravilhosa, aquela história de escrever um livro, fazer um filme. Mas sabe que são dois tipos de histórias que se tornam livros e filmes, porque é interessante para eles aquela história linda maravilhosa e aquela história triste. E a nossa, infelizmente, pega nessa situação. Porque assim, muitos dos nossos irmãos… como eu disse, eu sei que meu pai teve vinte filhos registrados, não conheci todos eles, nós conhecemos dez. Não conheci todos eles porque foi ao longo da história dele. Os que não são registrados, aí eu já não sei. Porque o homem nasceu lá no começo do século, serviu com Marechal Rondon, que chegou ali 1912, 1917... então imagina quantos filhos o homem teve por aí. Entretanto, os filhos do Itamaraí, do Cacique Itamaraí, que nós tivemos contato, da minha mãe, somos em quatro, cinco com nosso irmão falecido e mais os outros doze do meu pai, doze não, perdão, sete do meu pai com outra mulher. E aí, embora fosse com outra mulher, nós tínhamos o convívio. Nós tínhamos convívio, nos encontrávamos sempre. Tinha a minha irmã Itamaralice, que é a junção do nome Itamaraí, como eu disse, e do nome da mãe dela, que era Doralice. E esses meus irmãos…. Eu, quando meu pai faleceu, minha mãe foi para a casa da minha avó, esses outros meus irmãos, ao invés da FUNAI, que na época detinha, a FUNAI detinha, desculpa, eu não me recordo a palavra. Estava com eles, a FUNAI estava com eles. A FUNAI não levou para aldeia, a FUNAI não levou os filhos do Itamaraí para a aldeia, porque eles ficaram sem pai e sem mãe. Não levaram os filhos de Itamaraí para aldeia, levou para um orfanato lá em Alexânia, Goiás. Em teoria, assistia essas crianças. Então, como eu disse um pouco atrás, a FUNAI desde a sua criação, sempre teve a função de fazer a assimilação cultural com os povos indígenas. Tiago, embora seja novo, ele acompanhou parte da situação de quando um indígena sai da aldeia, a FUNAI faz de tudo para que ele não volte para aldeia, não seja reconhecido pelos próprios parentes. Dificultando, inclusive, os próprios parentes estudarem. Então quando nós vemos um Tiago, nós vemos um Budga, esses indígenas que estão fora da aldeia, que estão fora da aldeia não, perdão! Que estão dentro da faculdade, que se tornaram mestres, doutores, é porque teve todo um trabalho com a própria aldeia, ou seja, as coisas foram mudando. E assimilação com os meus irmãos, relativamente funcionou, porque eles não foram criados... esses irmãos, a qual eu estou me referindo, que foram os que tiveram contato direto comigo. Embora a minha irmã Itamaralice fosse mais velha, ela foi criada com meu pai, com todo conhecimento que o meu pai passou para ela, porque ela já era adolescente. Por conta dela, os meus irmãos não perderam total conhecimento. Por quê? Porque eles foram colocados no orfanato, no qual o dono do orfanato era um pastor, a cultura indígena não era passada para eles. Na verdade, era retirada deles. A única coisa de indígena que era passada, era só o nome dentro da cidade, porque quando ia falar deles, se ouvia: “os índios do Pastor Sales”. Quem aprontou? Porque, geralmente, a gente fica conhecido pelo que apronta. Quem aprontou? “Os índios do Pastor Sales.” Nós ficamos muito tempo sem saber onde estavam. Porque eles não sabiam onde eu estava morando e nós não conseguimos saber onde eles estavam. Porque também a FUNAI não informava para a gente. Quando a gente chegava lá, a FUNAI, não é que ela falava que era proibido, ela desconversava. A gente não conseguia informação real. A gente procurava, procurava, procurava. E nós ficamos, eu tinha dois anos de idade, ficamos praticamente vinte anos sem nos ver. Hoje, eu tenho quarenta anos, em 2008, 2007, a gente veio se reencontrar por conta do meu sobrinho que me encontrou no Orkut. Meu sobrinho, na rede social, me encontrou no Orkut, aí a gente veio se reencontrar. E a felicidade foi maravilhosa, principalmente quando a minha irmã viu que eu estava com os parentes. A minha maior alegria, mesmo, de verdade, veio no Acampamento Terra Livre no ano passado e no movimento do Marco Temporal, a luta é triste, o porquê da luta. Mas a minha maior alegria foi ver a minha família, esses meus irmãos lá comigo. Porque eu sempre ia, o Budga, o Budga estava no acampamento, o Budga estava junto com os parentes. Mas as minhas irmãs, que tomavam conta de mim, que me carregava no colo, não estavam comigo, eu não sabia onde estavam. E aí, de repente, está minha irmã mais velha, está a minha irmã do meio, estão os meus sobrinhos comigo. Isso depois da internet, depois do encontro pela internet. E aí eu descobri que o meu irmão, Itamaraí, que era um dos meus irmãos mais velhos, foi assassinado da mesma forma que o meu pai, uma facada pelas costas. Eu sou contra qualquer crueldade com animais, inclusive rodeio, para mim, tem que acabar rodeio no Brasil e no mundo. Mas pelo lugar que ele foi criado, como eu falei, eu não julgo a pessoa como foi criada, ele participava de rodeio. E ele ganhou um prêmio no rodeio, e a pessoa que competia com ele não aceitou perder para um indígena, e matou meu irmão por conta disso. A cidade toda ficou sabendo disso, dizem que meu irmão era muito querido na cidade, a pessoa teve que ir escoltado pela polícia para ser preso. Mas, ainda assim, é um crime de ódio, é um crime de racismo. Eu já falei do meu irmão lá atrás que foi morto dentro do hospital, esse eu já sabia. Agora eu fico sabendo que o meu irmão Buru, que era como a gente chamava, foi assassinado com uma facada da mesma forma que o meu pai. Essa é a história dos meus irmãos. Aí a gente vê o que acontece com indígena quando está fora da aldeia, lá dentro da aldeia a gente sofre. E quando está fora da aldeia, somos todos pobres. Aí eu vejo os meus irmãos na luta pela sobrevivência, minha irmã Mariquinha, tentando manter o máximo de sua cultura, que estava sendo massacrada dentro de onde ela convivia e vivia, do lado…. Alexânia fica aproximadamente uma hora, uma hora e meia de Brasília, de carro. Mas não tem um indígena a não ser a minha família nessa cidade. Então imagina? Hoje uma cidade que a maioria é de extrema-direita, cidade pequena, Goiás, maioria de extrema-direita. Então, imagina como os indígenas convivem e vivem ali. Tenho irmãos espalhados pelo Brasil. De vez em quando eu conheço um sobrinho meu, acabei não conhecendo os irmãos, mas acabo conhecendo sobrinhos, sobrinhos-netos. E isso para mim é maravilhoso, principalmente quando eu descubro que esses meus irmãos e sobrinhos retornaram para a aldeia. Porque até então, novamente, vou pegar lá do começo, o Cacique Itamaraí faleceu. Qual seria o papel da FUNAI? Levar as crianças, filhos dele para os parentes. Isso aí verdade não é a FUNAI, é pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes de uma criança ser colocada no orfanato, é procurado parente mais próximo. No caso dos meus irmãos, os parentes mais próximos seriam [da] aldeia, não estariam longe [para] achar, seria a aldeia Nhambiquara. Aí teria que saber de qual indígena, de onde, mas isso a FUNAI tinha, a FUNAI tinha. Mas não foi isso que foi feito. O que foi feito foi uma coisa totalmente diferente, foi pegar a criança como se não existisse parente nenhum e colocar no orfanato. “Ah, mas nós da FUNAI estamos assistindo essas crianças.” Não, não estão! Não estão! Não estão por quê? Porque preservar a cultura de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, não só é um direito, é um dever de quem está monitorando, fazer isso acontecer para a criança. E isso não aconteceu! Aconteceu novamente a tentativa de assimilação cultural. E eu nem sei dizer se foi uma tentativa bem-sucedida ou não. Não foi totalmente bem-sucedida, porque ainda tinha a minha irmã adolescente que manteve os meus irmãos com o conhecimento da cultura. Se ele não quiser, não foi porque eu não passei o que eu queria, poderia passar. Agora, se não fosse essa minha irmã, se eles fossem menores… isso é um pouquinho que eu posso falar dos meus irmãos. Tem muita coisa para falar, inclusive a maravilha de ter revisto a minha irmã vinte anos depois. Ela conta as histórias das nossas lutas com meu pai, da nossa lida, porque o meu pai quando era vivo, ele levava os filhos dele em sua maioria, quando a gente vai para o Acampamento Terra Livre, a gente vê, os pais levam os filhos. Levam, porque ele aprende que aquela luta não é do pai, é da família.

P/1 – Dessas histórias que você contou, a respeito da sua família, você tem alguma especial que te marcou bastante? E quem contou essa história para você? Se você pudesse compartilhar.

R – Olha, eu tenho muitas histórias. É que aqui marcou bastante, quando você tem quarenta anos, é bem difícil de você acabar escolhendo uma. Porque é o que eu acabei de falar, depois de vinte anos na tentativa, na luta para não perder a sua cultura, compreende? Para encontrar a sua família. E com aquele sonho de você reencontrar a sua irmã. Através do Orkut, porque um sobrinho…. Foi assim, eu estava num curso pré-vestibular comunitário, e aí eles tiveram uma brincadeira lá comigo de fazer uma página chamada Budaguinha, porque uma colega queria me chamar… eu falava não, não tem diminutivo no nome indígena. E aí, eles fizeram a página brincando. E aí entra uma criança, logo na mesma época, com a foto do Naruto, entra alguém, porque eu não sabia que era uma criança, com a foto do Naruto. Perguntando: “Vem cá, você é o Budga?”, que é como se escreve o meu nome. “É que eu sou filho da irmã dele tal, tal, tal”. Aquilo me deixou possesso! Pô, tem coisas que a gente brinca, tem coisas que a gente não brinca. Não gostei da sua brincadeira. Minha irmã, há muito tempo que a gente não se vê, é uma dor para nós saber que eu tenho um irmão e eu não consigo ter contato com os meus parentes, e você vem com essa brincadeira. Porque eu assimilei, a minha família não me chama de Budga, Budga, porque Budga é como se escreve. Pô, um indígena com a foto do Naruto, é conversa fiada. Olha só, eu já estava com preconceito, por quê nós não podemos colocar a foto do Naruto ou de quem quiser (risos). Então, eu já assimilei lá como brincadeira do pessoal. E depois entra a minha irmã conversando comigo: “Não, eu só a Itamaralice mesmo”. “Tá, se você é a Itamaralice, como eu te chamava quando era criança?” “Não, me chamam até hoje de Mariquinha”. Aí eu pergunto, começo a perguntar. “Quando você era criança, bebê, eu lembro que eu fui fazer a mamadeira para você e coloquei pasta de dente na sua mamadeira.” Aí ela fala. “Eu coloquei pasta de dente na sua mamadeira. Por quê? Porque eu achei que era legal a pasta de dente, aí eu experimentei antes de te dar”. Hoje, ela brinca comigo, fala: “Ai meu Deus…” Quando eu zoo com ela, quando eu vou fazer uma brincadeira, ela fala: “Ah, eu deveria ter dado aquela mamadeira de pasta de dente para você, não devia ter experimentado. Quando eu experimentei, era ruim!” Entendeu? Então, a minha mãe conta que essa minha irmã, a Itamaralice, ela me pegava de lado aqui assim, e ela disse que eu era gordão, e ela me levava de lado, brincava, e como toda criança golfa, “você golfava ela todinha”. Então, quando eu encontro com a minha irmã, essa emoção, a emoção é maravilhosa. Gostaria que não tivesse motivo para emoção, para essa emoção, mas teve, essa emoção foi maravilhosa. Então, a partir daí, esse foi um dos momentos mais especiais. Porque a partir daí eu consegui contar com todos os meus outros irmãos. Inclusive com irmãos meus que não são irmãos por parte de pai e mãe, mas foram adotados pelo meu pai. Veja bem, o Cacique Itamaraí adotou crianças não indígenas, porque eram filhos da ex-esposa dele, não vou falar da pessoa, principalmente. Mas acabou ficando com meu pai. Chamavam meu pai de pai. Acabei conhecendo também uma família que eu não conhecia, que eu não sabia da existência. Essas são uma das [histórias]. Mas as histórias que mais marcam, que me deixam triste, eu já contei, felicidade e tristeza, meu pai ‘invadindo’, como eu disse, o Congresso Nacional, o primeiro indígena a fazer isso foi o meu pai. Em 2013, quando eu estava no Acampamento Terra Livre, que nós entramos no Congresso, que estava aprovando lá a 215, que é basicamente a mesma da 490 do Marco Temporal, na verdade, é Marco Temporal, ele só muda a nomenclatura, que a gente sabe que tem um monte dessas leis lá dentro só engavetadas, esperando para ser aprovada. Quando eu entro junto, que eu estou junto, Cacique Babau, Sônia Guajajara, Marcos Xukuru, nós todos ali juntos e entramos no Congresso em 2013. Aquilo ali tem uma representatividade, até maior para mim, justamente porque, anos atrás, meu pai tinha feito a mesma coisa, e pelo mesmo motivo: estão matando os nossos povos, estão matando nossos irmãos. E quando eu fico sabendo que o meu irmão foi assassinado da mesma forma que o meu pai, e não foi assim, o meu pai estava ainda lutando pelas causas indígenas, então quando você tem uma luta pela vida, você vira alvo, na verdade, você, por ser indígena, já é alvo, o Tiago, por estar na universidade fazendo doutorado, ele já é alvo. Por quê? Porque não é uma pessoa X que está fazendo, uma pessoa comum, qualquer pessoa, é um indígena que está fazendo. Ele é alvo. Ele é alvo por quê? O Budga no mestrado na Unesp, é alvo. É alvo por quê? Porque o indígena que eles querem é aquele indígena que o atual presidente fala: aquele lá que não sabe nem falar, aqueles que eles querem com cabelo cortadinho em forma de cuia, andando pelado, e que não sabe ler, nem escrever, que o outro pode mandar por ele, é esse. Então, nós nos tornamos alvos, porque eles não nos querem ali, eles não querem a gente aqui. Meu irmão, apesar de levar o nome Nhambiquara, Itamaraí, de ter um pouco do conhecimento da cultura por conta da minha irmã, ele não estava na luta indígena, ele foi assinado só por ser indígena, pelo fato de ser indígena, foi por isso que ele foi assassinado. Isso me doeu muito, muito. Essa é uma história que me dói demais, porque eu não só perdi um irmão, é o motivo pelo qual eu perdi o meu irmão. Eu perdi a minha avó atualmente, perdi o meu tio atualmente, e isso me doeu muito, muito mesmo. Há aproximadamente um mês e meio, perdi meu tio em uma semana, duas semanas depois, minha avó. Isso me doeu muito, muito mesmo. E foi descaso, se eu contar a história, foi descaso. Meu tio passou mal a noite, foi chamado o SAMU, o SAMU não veio porque disse que só viria por uma emergência. Meu tio amanheceu morto. A minha avó ficou mal, ela tinha perdido meu tio para Covid, um outro tio meu, a menos de dois anos, menos de quatro anos, tinha perdido o meu avô. Aí ela perde o filho mais velho dela, ela entra em depressão. Aí a minha avó, não só pela depressão, ela passa mal, a minha mãe começa a sentir que ela está com corpo muito mole, leva ela no hospital, na UPA [Unidade de Pronto Atendimento]. Na UPA, falaram que era só o processo de luto: “Ela está assim por conta do processo de luto, ela precisa de um psiquiatra”. Aí leva para casa, quando volta, a situação volta, porque viu que não melhorou, voltou de novo. Falou a mesma coisa: “Não, é processo de luto, vou encaminhar para psiquiatra.” A minha prima pegou a minha avó, levou para o hospital na outra cidade, isso é em Mogi das Cruzes, levou para o hospital em Suzano, que é do lado da minha casa. E aí já correu para emergência, na emergência fez os exames, ela tinha tido três derrames. Ela tinha tido um, levou para UPA e, no processo, ela teve outro. E aí ela veio a falecer na mesma noite. É um descaso gigantesco, infelizmente é o descaso da população brasileira. A minha avó chamava Dornelina, todo mundo a chamava de Dona Maria. Então, quantas Dona Maria existe nesse país? É muito triste. Agora no caso do meu irmão, a coisa torna-se pior. Mas espera aí, você está comprando… Não é a questão, a questão é que a minha avó morreu por ser pobre, meu tio morreu por ser pobre, meu irmão além de ser pobre, morreu por ser indígena. Porque se ele não tivesse um derrame, não tivesse infarto, ele teria ficado vivo. Ele morreu por ser quem ele era, por carregar o nome Nhambiquara, por ser indígena. Se for contar as histórias, essas são as histórias que mais me doem e mais marcam. Porque infelizmente quando a gente fala, uma história que te marcou mais, a gente sempre pensa numa coisa boa, mas infelizmente as coisas tristes acabam marcando mais, elas acabam marcando mais. E não é coisa para a gente abaixar a cabeça, é coisa para gente pensar, a gente precisa mudar isso, a gente precisa muito mudar isso. Por quê? Porque tem o meu filho, eu não quero que meu filho sofra isso, eu não quero que meu filho seja alvo. Eu quero o meu filho na universidade estudando, se for o que ele quer, entendeu? Sem precisar se preocupar em levar pedrada, sem precisar ouvir que o lugar dele não é ali. Como eu ouvi muitas vezes. Então, infelizmente, essas são as histórias. Agora se for as histórias engraçadas, a música, eu não recordo quem que canta, mas é: “Cuida bem de mim…” Aí entra a história da minha mãe, eu cantando essa música, e minha mãe dizendo que odiava essa música, eu não sabia por quê. Aí ela conta: “Uma vez o seu pai sumiu, desapareceu e ninguém achava ele, quando eu descobrir onde ele estava, ele estava com outra, e aí ele veio no ônibus cantando essa música”. Aí tipo assim, é triste, mas ao mesmo tempo, “você não deu um pé na bunda do velho?” Mas é claro, novamente, não vou julgar o meu pai por isso, julgo todo mundo por isso, não vou julgar meu pai por isso, não porque ele estava certo, não é isso, mas a história é outra, quem tinha que julgar mesmo era a dona Ursula. E a história da mamadeira, são histórias que também não saem da minha cabeça, as histórias da mamadeira, as histórias, por exemplo, a minha mãe conta que em Santos, se eu não me engano, meu irmão Uracuã Nhambiquara, estava com a minha irmã Mariquinha, estava andando de bicicleta e o filho de um delegado roubou a bicicleta do meu irmão. Ah não, desculpa, não era o meu irmão Uracuã, era meu irmão Buru, depois eu descobri, minha mãe fala do Uracuã, mas depois a minha irmã contou: “Não, era o Buru”, o que foi assassinado. Buru andando de bicicleta, ele roubou a bicicleta, jogou o Buru no chão e levou a bicicleta. Aí a minha mãe com toda delicadeza descobriu a coisa. Porque tem essa pergunta, por que a sua mãe não ficou com os filhos do Itamaraí? Porque, quando o meu pai faleceu, ela entrou em extrema depressão, os tempos eram outros, porque as pessoas falam que antigamente não existia depressão, mas antigamente o pessoal não falava de depressão. Ela entrou em extrema depressão quando o meu pai foi assassinado, porque o marido dela foi assassinado. E aí se entregou a bebida. Então ela, basicamente, naquele primeiro momento a gente ficou com a minha avó não indígena, até que minha mãe se recuperou, mas aí a FUNAI já tinha levado os filhos do Itamaraí para o orfanato, ela já não sabia onde. Porque até então os filhos de Itamaraí não eram filhos do Itamaraí. O meu irmão a chamava de tia, pela afinidade, então passava a ser filho também. Então, ela passou a mão num porrete, como ela diz, passei a mão no porrete, fui lá e quebrei o porrete na perna do filho do delegado. “Mas era filho do delegado”. “O Buru era filho do Cacique Itamaraí, então não importa quem era o filho de fulano que roubou, ele roubou o meu filho, acabou!” E essa é uma história que eu tenho orgulho de falar, mas pô, você está falando do orgulho de uma pessoa ter agredido outra? Não, eu estou falando do orgulho de uma pessoa ter defendido outra. Porque ele não roubou a bicicleta de outras crianças que estavam na rua, ele roubou a bicicleta do indígena, daquele que ele julgou que não teria ninguém para defender. Essa é uma das histórias que eu mais me orgulho também, e essa não sai da minha cabeça, e essa eu tenho como uma memória boa, memória boa pela defesa. E foi histórias como essa da minha mãe que me fez ser como eu sou, uma pessoa que quando vê a injustiça não fica quieta. O problema é que, na maioria das vezes, nós estamos sozinhos nessa, né. Porque quando você vê a injustiça, você sabe, quando um indígena sofre, são só índios, quando o branco sofre… Se o indígena perder o braço, “mas pelo menos você tem o outro braço, tem a perna”. Mas quando o não indígena corta o dedo, é uma comoção. Então quando a minha mãe vai lá, pega o porrete e não está nem aí se o menino é filho do delegado, aquilo ali me enche de orgulho, ou seja, não importa sua patente, a sua hierarquia, o maior que nós temos é quem está aqui do nosso lado, ou seja, nós temos que prezar pela vida, ou seja, a importância de sermos quem somos. Ela não defendeu o indígena, ela defendeu o indígena, ou seja, ela defendeu um povo naquele momento. Nossa, eu estiquei só para falar disso, desculpa.

P/1 – Você tocou num ponto Budga, falando sobre escola, formação, universidade, gostaria também que você pudesse falar desse período teu na escola primária, seguido pela formação acadêmica. Conta um pouco disso?

R – Claro! Como eu disse, eu tenho quarenta anos. A escola indígena mesmo, como você bem conhece, nós conhecemos, ela é relativamente nova. Se nós pegarmos como escola, no molde que não conhecemos hoje. Temos muitos funcionários da FUNAI aí que deram aula dentro da aldeia, mas o padrão da escola não era aquela escola, era uma outra coisa, que eles falavam que era escola. Quando nós estudamos, nós descobrimos isso. E pela luta dos povos indígenas, nós tivemos escolas relativamente agora. Eu estudei, eu já dei aula na escola indígena, mas estudei na escola não indígena o tempo todo. Como eu disse, eu fui criado tanto dentro da aldeia, quanto fora, e pela minha formação acadêmica é fora da aldeia. Só que eu estudei nas escolas da periferia, escola pública, estaduais, desde criança. Aí entra aquela situação, hoje nós temos as escolas dentro da aldeia, isso é um ganho, temos professores indígenas, não indígena também, mas professores indígenas dando aula, é outro ganho, maravilhoso, porque se você pega, por exemplo, uma pessoa que deu aula na aldeia há trinta anos, eu fico pasmado e revoltado, são pessoas que deram aula dentro da aldeia Nhambiquara. “Eu dei aula dentro da aldeia Nhambiquara", mas não sabe uma palavra em Nhambiquara. Deu aula a vida toda dentro da aldeia Guarani, mas não sabe uma palavra na língua Tupi Guarani, mau, mal sabe falar bom dia. Então a gente imagina como é isso. Aí eu fico pensando o que é pior, essa pessoa dando aula dentro da escola ou nós lá dentro de uma escola com um monte de professores dessa forma. Então eu cresci dentro da escola não indígena, estudando. E eu era o ‘diferentão’, porque mesmo que eu quisesse esconder que eu sou indígena, o que eu nunca quis, sempre tive orgulho, meu nome já me denuncia. Enquanto eles estão chamando Bruno, Rafael, Felipe, aí fala Budga, Budga, as pessoas já…. E como eu sempre, “mas de onde é o seu nome?” “Eu sou Índio!” A gente falava, abdicava a palavra indígena. “Eu sou indígena, eu sou Índio, meu pai era Cacique”. Aí tinha orgulho. “Meu pai era Cacique, eu sou filho do Cacique e neto do Pajé”. Porque o meu avô Achelepont Nhambiquara era Pajé. Então isso ali para mim sempre foi motivo de orgulho, não que dentro da aldeia… A gente sabe que a maioria, pelo menos a maioria das etnias, das aldeias que a gente vai, sabe que o Cacique não é melhor do que todos os indígenas, o Pajé também não, mas dá respeito grande sim, uma fonte de orgulho. E quando você entra na escola indígena…. só que aí eu tive muito problema quanto a isso. Porque o racismo hoje, a visão é um pouco maior, mas pega um indígena da década de 1980, 1990, dentro de uma escola não indígena. Então, eu não era só diferente, como eu falei. Porque o cara é gótico, os góticos têm os grupos deles, tem o movimento negro, tem o… E o Budga? É só o Budga. Em todo lugar que você vai, você é notado, só que só é notado as coisas ruins que você faz, porque criança apronta, criança apronta em qualquer instância, em qualquer lugar, e vai aprontar mesmo. Criança tem que aprontar mesmo! Só que as coisas boas que a gente faz, por exemplo, eu só tirava nota boa, só nota boa mesmo, mas o melhor aluno da turma era o meu colega que tinha os olhos azuis, a pele clara, cabelo dourado, e ele não tirava nota tão boa quanto a minha. Então isso aí dentro da escola não indígena, é comum. Por quê? Porque não importa o quão bom você é, nem o que você faz, o outro, ele vai ser melhor que você, ainda que ele não faça metade do que você faz. Por quê? Porque a cor dele é diferente, a cor dele é aceita por eles. Então, eu só não era bom em futebol, eu era péssimo em futebol, mas eu gostava muito de jogar futebol, de restante, cara, eu era bom em quase tudo. A gente utiliza a palavra bom, não como uma forma de enaltecer, mas para mostrar que eu me esforçava para isso, eu me esforçava muito. Então... história era o que eu gostava desde criança, eu era ótimo em História, Matemática eu era exemplar, Língua Portuguesa, eu até ia bem, minha nota não era A. Porque não era 1, 2, 3, 10, era A, B, C, D. Minha nota não era A, mas era B. Porque eu sempre achei horrível a forma que a escola, desde criança, como eles colocam a Língua Portuguesa, mas tinha que aprender, aprendia! Mas novamente, eu nunca era o melhor da turma, mesmo sendo o melhor da turma. Mas por que você fazia isso? Por que você se esforçava tanto? Porque desde criança a gente aprende que você, como indígena, você tem que fazer o melhor, porque senão eles olham para você… desde criança eu aprendi isso. Senão eles olham para você e vão falar: “Olha lá o Budga, não sabe nada, só faz…” Eles vão sempre falar: “Olha como são os indígenas”. Então isso eu já carregava desde criança. Quando eu completei a minha idade de quinze anos, quatorze anos na verdade, eu abandonei a escola, eu não aguentava mais a pressão de tanta coisa ruim lá dentro, era o preconceito, racismo, a diminuição por conta do nome, os apelidos de bicho do mato, era isso, de bicho do mato, piadas com canibal, e assim por diante. Eu estava na sexta série, eu desisti. Só que o ensino é uma coisa que a gente tem que batalhar, culturalmente eu acabei voltando a estudar, voltei na EJA, comecei a estudar na EJA, era o boom da EJA, muita gente estudando. Ainda assim tive problemas, só que eram pessoas mais velhas, eram pessoas mais velhas. Tive problema? Tive problema com racismo, mas já superava, demorei para terminar por conta do estudo, porque aí já era conciliação trabalhista, estudo, então a conciliação era complicada. Que foi quando eu fui convidado a participar do cursinho pré-vestibular comunitário, eu passava o final de semana inteirinho estudando nesse cursinho em Poá, que era o Cursinho Francisco de Assis, o nome dele, embora o nome era Francisco de Assis, era em homenagem a alguém que tinha começado a criar o cursinho, porque não tinha nada a ver com a Igreja Católica. As pessoas inclusive se julgavam satanistas, que criaram o cursinho (risos). Esse cursinho era criado por estudantes da USP, da Unesp e Unicamp, na cidade em que eu morava, na verdade, na cidade vizinha em que eu morava, porque eu ficava em Ferraz, ali, eu já era adulto. Então, eu passava a semana toda trabalhando. E aí a conciliação da luta indígena, com o trabalho e com escola, era terrível. No final de semana, entrava às sete e meia da manhã e saia quinze para às oito da noite nesse cursinho para estudar e conseguir passar no vestibular. Eu costumo falar que eu não entrei por cotas, mas não sou contra cotas, de forma alguma. Eu entrei, não fui o primeiro colocado, mas entrei na Unesp, passei na Unesp, estudei numa das melhores universidades. Na época, porque eu não fui pelas cotas, porque naquela época a Unesp não tinha, isso é coisa recente, realmente é recente, as cotas das universidades estaduais, principalmente como USP, Unesp, Unicamp, são coisas recentes, pela luta dos povos indígenas. É que a reparação histórica, nós podemos colocar dessa forma mesmo, reparação histórica. Então, passei, entrei na Unesp, e falei: “Bom, agora nós estamos na massa intelectual, agora essa situação muda”. E não, não mudou! No meu primeiro ano de faculdade, eu encontro uma moça que vira para mim e fala que eu deveria estar em outro lugar, que indígena não devia estar na universidade e usou a terminologia assim: “cada um na sua tribo”. Ela falou: “Os índios não têm que sair lá das terras deles e vim para cá pra nossa… cada um na sua tribo”. Isso no meu primeiro ano de faculdade. Então eu já levei logo esse baque, logo de início. Teve uma moça que falou abertamente: “O Budga não é civilizado, ele tem que voltar para a tribo dele”. Isso no curso de Artes na Universidade Estadual em Bauru, foi quando eu conheci o Tiago e a família. Aquilo me chocava, não foram as únicas, os únicos racismos que eu sofri enquanto aluno, do começo da faculdade até o final. Teve uma professora, que me quis como orientando dela. Quando ela ficou sabendo que tinha um aluno indígena, ela queria o orientando. Eu era o único indígena na Unesp, e detalhe, eu era o único indígena na Unesp toda. Isso eu não falo como uma fonte de orgulho não, hoje nós temos bastante indígenas na Unesp e isso eu quero que tenha mais, mas quando eu via que era só eu, [o único] indígena na Unesp, pelo menos indígena declarado, eu não tinha medo de falar que era indígena. Isso me entristece muito, primeiro porque você está sozinho, porque negros dentro da Universidade sofriam e sofrem até hoje, mas geralmente quando um sofre racismo, os outros se unem e brigam contra aquilo. Mas e quando você está sozinho? Porque nós fomos separados, as nossas lutas foram separadas, é a mesma, mas foi separado, acabava estando ali sozinho. Então a professora, essa professora me quis como orientando, até comecei a ser orientando dela, quando eu descubro que, na verdade, o que ela queria era pegar o conteúdo dos povos indígenas, trazer para dentro da Universidade, colocar o nome dela e mudar da forma que ela queria. Eu falei: “Eu não vou fazer isso!” Ela me reprovou e me perseguiu do começo até o final da universidade. E uma professora, que ela dava três disciplinas, hoje ela é Secretária da Educação de Bauru, Secretária de Educação em Bauru, olha só que coisa linda. Mas é a professora que tentou me reprovar de tudo quanto era jeito. Não importava se eu entregava o trabalho ou não, ela só não me reprovou, porque ela não conseguiu, porque eu tinha presença e provas suficientes que eu estava fazendo as atividades, porque, afinal de contas, ela me dava a nota que ela queria. Então, ela tinha três disciplinas, nas três disciplinas eu fiquei com cinco, cinco, cinco. Será que é porque eu era ruim? Não. No início, eu tinha problemas mesmo, no início da faculdade. Por quê? Porque eu estava trabalhando como eletrotécnico, e assimilar faculdade que é puxado, com o serviço, é complicado. E aí depois eu consegui trabalhar dando aula, o que facilitou para mim, nessa época, não dava aula. O que ela não queria, e ela deixava bem claro, é que o indígena estivesse ali. Porque nós indígenas tínhamos que preservar a nossa cultura, é o que muitos falam para querer nos colocar lá embaixo. “Você não pode ser um doutor Tiago, você tem que preservar a sua cultura, você não pode ser um advogado, você tem que preservar a sua cultura”. É isso que eles querem e era isso que ela queria. É tanto isso, que uma colega nossa lá dentro, isso e vou colocar entre aspas, porque nós vivenciamos enquanto pessoas negras, indígenas, dentro da universidade. A colega minha fez o trabalho, nosso outro colega, e ela é negra, negra. O nosso colega, pegou e falou: “A fulana de tal… “Não vou usar o nome, por uma questão lógica. “Eu não tive tempo para fazer, deixa eu copiar e só colocar meu nome”. O cara foi lá e xerocou o trabalho dela todinho, entregou para a mesma professora, que é essa, só mudou o nome. O rapaz… a professora corrigiu o trabalho dele, ele branco, falando italiano, tocando piano, virou e falou assim: “Você pode ir embora, você já está de férias, porque você tirou dez, já pode tocar o seu piano”. Essa colega minha entregou logo depois, ela falou, pegou o mesmo trabalho e falou: “Olha fulana, seu trabalho está bom, mas precisa de umas correções assim, assim, assim, e aí você vai ter que ficar tal, tal, tal, até dia X, não pode sair de férias ainda.” Ela tirou oito. O orientando dessa professora virou para ela e falou assim: “Tá vendo, quem mandou ser preta!” Imagine, a minha colega sofreu isso, ela era a melhor do curso. Agora, pensa no Budga que estava sozinho. Entendeu? Essa foi uma das, não foi das únicas. A minha história, é a minha história, como eu falei, a minha vida toda. Cheguei a desistir da escola na sexta série, porque eu não aguentei a pressão. Chego na universidade, penso que a coisa vai mudar, é a massa intelectual, e eu ouço coisas como essa, passo coisas como essa, perseguição de professor. Tive professores maravilhosos também, tive professores ali magníficos, e esses eu digo o nome, professora Maria Luiza de História da Arte, professor Romão, José Romão, são pessoas que não me davam notas, eles davam a nota que eu merecia. Maria Luiza me deu de dois a seis, e explicava, você tirou dois por conta disso, isso, isso, os critérios que ela avaliava, ela não me dava nota por eu ser indígena, nem nota a mais e nem nota a menos. E são pessoas que acabam sendo fontes de inspiração para nós, mas infelizmente temos essa outra massa de pessoas, de alunos a professores. Porque se esses alunos fazem isso, e porque os professores fazem isso, se a aluna falou que eu não sou civilizado, que eu tinha que voltar para aldeia, dentro da universidade, é porque professores fazem isso. E quando você denuncia o racismo de dentro, porque eu denunciei, eu não recebi resposta até hoje sobre essa denúncia. O que eu recebi foram pessoas chegarem até mim e falar assim: “Ah…” Pessoas lá de cima, do departamento tal, “Ah não, mas isso aí foi uma brincadeira, uma coisa jogada ali no momento do calor”. Compreende a situação? E sempre fica por isso mesmo. Como eu disse, a dor do outro, quando é indígena, não é dor. Prolonguei mais ainda, desculpa! É que se a gente ficar falando cada um desses pontos, nós ficamos o dia inteiro, essa é a realidade. Eu tenho certeza... Pode falar!

P/2 - Fica à vontade para a gente ouvir essas histórias com todos os detalhes, é um registro muito importante, então não fique com pressa, não. Né Tiago? Quanto mais detalhes a gente fica entendendo mais da história, então para nós esse registro é ótimo. Obrigada, viu!

R – Eu que agradeço! Tem coisas interessantes dentro da faculdade que acontecem também, por exemplo, você sabe que hoje nós temos o número maior de doutores indígenas acadêmicos, doutores, isso é ótimo! Até pós-doutorado indígena. Isso deve-se a luta, a nossa luta. Mas a academia não queria a gente lá, principalmente, os doutores em índio, porque a gente tem os indígenas doutores e temos os doutores em índio. Por que qual é o maior problema? É quando nós falamos. Quando o Tiago fala sobre os Nhandewa, o Tiago tem uma propriedade que não é só dos livros que ele leu e, sim, também, da vivência dele enquanto indígena Nhandewa, sendo ou não o filho de um Cacique, de um tiramoi, não importa, você vive dentro da aldeia, é o indígena pelo olhar do indígena. Mas quando o não indígena fala, em sua maioria, acaba não respeitando a realidade dos povos indígenas, então ele coloca o olho dele. ___________ fala que para você compreender uma cultura, você tem que se despir da sua própria cultura. Então, quem melhor para falar dos indígenas do que o próprio indígena? Só que a maioria, na academia, não quer que o objeto de estudo se torne o estudioso desse objeto. Eu me recordo de duas coisas dentro da academia que me deixam assim, eu estava participando de um Congresso chamado Corpo e Cultura, apresentei um trabalho sobre o Xondaro e _________ enquanto manifestação cultural. E aí uma banca, foi feita uma banca, não comigo, eu estava assistindo outra banca com doutores e pós-doutores não indígenas. E para variar as pessoas costumam falar aquilo que dá na telha, e aí uma pessoa fez uma pergunta, porque eles estavam falando sobre muita coisa referente ao corpo. E a pessoa falou assim, sobre os ritos de passagem, ela falou sobre os trotes na faculdade. “Eu compreendo que tem trote, assim, assim, assim, assado, mas tem muitas pessoas que querem participar daquele trote de ser pintado tal”. E aí um dos palestrantes, olhou e falou, pegou o microfone e falou, começou a detonar os trotes. Não vou entrar no quesito do trote não, mas sim a referência que ele deu, ele virou e falou: “É como os ritos de passagens indígenas”. Aí eu já parei, eu olhei, vamos ver qual é a merda que esse cara vai falar. Ele começou a falar mal, que aquilo é grotesco, que aquilo é horrível, e que “mesmo que indígenas queiram participar, aquilo ali não se deve fazer”. E começa a falar sobre os erros da cultura do outro. Aí eu pego, levanto a mão e pego o microfone. E quando você pega o microfone numa situação dessa, a primeira coisa que você faz é: “Budga Nhambiquara, ou seja, eu sou Budga Nhambiquara, filho do Cacique….” E as pessoas começam, opa! E aí as duas pessoas que estavam do lado dele olha, eu lembro que um outro Professor Doutor, virou, olhou para o lado e começou a rir, não de mim, mas vai falar merda e não sabe com quem você tá falando. Desculpe o palavreado que eu utilizei, mas é isso mesmo. E aí eu falei: “Os Nhambiquara tem um ritual que é a perfuração do nariz, Nhambi, nariz, Quara, buraco, orifício, na língua Nhambiquara. E aquilo ali dói, dói que chega a sair lágrimas, mas toda criança Nhambiquara quer participar. Pelo menos era assim tempos atrás, a cultura é efêmera, a cultura muda. Você está dizendo que a minha cultura está errada?” Esse camarada não quer ver o indígena, porque ele vai ser confrontado com aquilo que ele tá falando, que é besteira, ele não quer indígena, porque justamente ele é o doutor, ele é entendido. “Ah não, mas isso aí não sou eu que estou falando, é do livro tal, tal, tal.” Tá, quem escolheu o livro foi você. Eu pensei que isso seria o único, porque isso foi no começo da faculdade, foi no meu segundo ano. Pensei que isso seria um dos únicos que eu veria, mas não. Eu fui conversar com uma professora na Unesp, no Instituto de Arte aqui em São Paulo, e estava tendo uma palestra de uma ‘entendedora de índio’, um pós-doutora que fez um trabalho sobre grafismo, um trabalho na academia com grafismo. Só que eu fui para conversar com a professora e acabei assistindo à palestra. E a mulher fez exatamente isso, preste bem atenção. Todo mundo que fazia perguntas para ela, era doutor e ela dava nas pessoas. Só que entra o Budga, de barba, descabelado, não está com cabelo cortadinho em forma de cuia, lisinho, porque nem todo indígena… Qual é a cara do indígena, Tiago? Nem todo Indígena tem o cabelo liso. Eu não tenho! Os Nhambiquara não tem, tem o cabelo cheio, mais ondulado, e como eu disse, minha mãe não é indígena, barbão. Nhambiquara não costuma ter barbão, mas eu tinha, os Guaranis até tem, alguns, mas eu, barbudo, falhado tal, estava lá! Estava conversando com a professora, e ela fala o seguinte, dessa forma: “Porque aí eles tem o grafismo lá, aí chega uma pessoa para comprar, um banco, e pede para eles fazerem aquele grafismo naquele banco e eles fazem, só que aquele grafismo é do corte tal é da urna X, então…” Eu não vou falar o nome da etnia para não falar o nome da professora, porque vocês sabem que dentro da academia eles queimam o outro. Então, assim, falou: “Mas eles estão errados, os indígenas não podem fazer isso”. Eu não ia falar nada até então, mas naquele momento, eu olhei assim, cara! Tiago, você como Nhandewa, você como Guarani, quem pode dizer para você onde você pode ou não colocar o seu grafismo? Você! Quem diz onde pode colocar ou não o grafismo é o indígena. Eu fiz a pergunta para ela: “Vem cá, mas quando o indígena vende um banco que ele fez, ele vende para a subsistência dele, ele vende para sobreviver, para comer, porque nós não vivemos mais da caça e da pesca, não temos onde caçar e onde pescar. Qual o direito que você tem de falar que ele não pode pegar o grafismo que seja, já que a cultura é efêmera?!” Eu falei desse jeito! “A cultura é efêmera e o grafismo é da cultura dele.” Aí ela fez exatamente isso, ela empinou, desse jeito, literalmente, “olha…” Aí quando ela fez assim a professora parou: “Espera um pouquinho, espera um pouquinho, Budga se apresenta para ela.” Eu não tinha me apresentado! Na hora que eu comecei a me apresentar: “Eu sou Budga Deroby Nhambiquara, filho do Cacique Itamaraí Nhambiquara, neto do Pajé Achelepont Nhambiquara...”, sem tirar nem pôr, ela fez exatamente isso, desse jeito [gesticula]. Por quê? Porque era um confronto do qual ela não estava preparada, porque eles não querem um indígena falando com indígena. Porque quando ela fala o que ela pensa, ela esquece que o que ela pensa não importa, o que importa é como os indígenas veem isso. Eu enquanto Nhambiquara, não posso falar da cultura dos indígenas Suruí, o que eles devem ou não fazer ou como eles devem fazer. Por quê? Porque a cultura é deles. “Ah, nós somos parentes…” Foi o que eu falei, sim, mas eu não posso falar para o Tiago o que ele pode ou não comer na casa dele. Por quê? Porque a casa é dele, a cultura é dele. De uma aldeia para outra, já se modifica e um já não pode interferir. Por quê? Isso mesmo sendo da mesma etnia. Já não pode! O Guarani Mbyá gosta mais de petyngua do que o Nhandewa e um não pode falar do outro. Por que é que uma pessoa que não tem nada a ver com a cultura vai falar? Isso Tiago, ainda está dentro da pergunta sobre os estudos, sobre academia. E como eu falei, tudo que pergunta sobre os povos indígenas, nossa luta, dá pano pra manga.

P/1 – É, realmente é isso que a gente acaba enfrentando nesses contextos em que a gente circula. Mas também você disse que hoje é professor. Não sei se eu posso falar aqui, tem muita gente que não concorda, ser professor e trabalhador também. Então como foi esse trabalho, como é? Como está sendo esse trabalho enquanto professor? Foi seu primeiro trabalho? E como se dá essas relações também, da presença indígena?

R – Olha, respondendo, eu sou professor formado, hoje concursado na Rede Estadual de São Paulo e na [rede] Municipal de Guarulhos. Eu sou professor desde 2010, professor de forma efetiva, já era professora antes, professor no ensino formal. Eu dou aula na escola não indígena, já dei aula na escola indígena, mesmo porque, poxa, é o sonho de todo o professor indígena dar aula nas escolas indígenas. Não tem vaga para todo mundo, começando com o Samuel Nhandewa. Ele fala que a vontade dele é de dar aula na escola indígena, mas é essa briga, infelizmente, não tem vaga para todos os professores. E dentro da escola não indígena, é dolorido, é doido. Eu enquanto aluno, enfrentei muito preconceito, muito racismo, e muito dos racismos que aconteceram comigo, os problemas que aconteceram, eu não vi, eu falei para vocês aquilo que eu vi, e nem tudo, claro, falei para vocês, mas diretamente aquilo que eu vi, aquilo que eu sentia que era racismo. Mas enquanto criança, nem tudo a gente vê como racismo, a gente vai entender depois, agora como professor a coisa muda, como professor indígena, numa escola não indígena, não é só um professora indígena, um indígena militante. E eu não tenho medo de usar a palavra militante, porque nós militamos pela vida. Então alguém que está no movimento indígena, alguém que luta pelos povos indígenas e está dentro da escola. A escola brasileira é uma escola racista, porque o ensino brasileiro é um ensino racista. “Mas do que você está falando?” Cara, o ensino é eurocêntrico, ele já começa ensinando que o Brasil foi descoberto, e nós sabemos que o Brasil não foi descoberto, o nosso país foi invadido. Ele fala sobre os povos indígenas, eu estou falando do Ensino Infantil até o Ensino Médio, ele fala sobre a luta amigável dos povos indígenas, para com os indígenas. Mais ou menos assim: “A gente não aceita vocês, mas tudo bem, pode viver aqui”. E a gente sabe que não foi isso. Quando você estuda um pouco mais, você descobre que as nossas mulheres foram estupradas, violentadas, nossas crianças foram jogadas no fogo. E os professores não falam isso, porque os livros não falam isso. Enquanto professor, para você saber a realidade dos povos indígenas, vamos colocar assim, você tem que trazer, a lei 1955 diz que é obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas. Bom, é obrigatório! Aí o professor Budga que estudou na Unesp, não estudou em qualquer lugar, estudou na Unesp, uma das melhores, ponto. Chega lá, trabalha com os alunos, trabalha com os alunos, Renascimento cultural, trabalha com os alunos Cubismo, Barroco. Aí num período X ele vai lá e trabalha a Cultura Indígena, aí depois vem…. Qualquer professor, qualquer professor que tivesse trabalhado isso, dessa forma, teria sido até elogiado, mas quando é o professor indígena, eu vou ouvir o seguinte, que eu ouvi lá dentro. Fulano falou assim: “Tem que falar com o seu professor para parar de passar essa coisa de índio.” Veja bem, você passou todo o currículo, mas porque você trabalhou a cultura indígena, você só passa ‘coisa de Índio’. Em 2012, Bauru, eu pedi um trabalho para os alunos, eu pedi vários, vários trabalhos, mas eu pedi um específico, falei: “Olha, eu quero que vocês pesquisem Cultura Indígena. Só que aí eu vou lá e dou referências para eles, vocês vão pesquisar, tanto na biblioteca da escola, ou seja, hoje chamada de sala de leitura, quanto na internet, quem não tem internet busca na biblioteca que tem”. Falei: “Só que é o seguinte, eu não quero que vocês pesquisem o Tupi Guarani”, eu deixei claro, na verdade eu nem quero que você pesquise Tupi, não quero Tupi. “Ah porque você tá…” Não, porque nos livros de história só se fala do Tupi. Aí eu explico para eles, existem 305 etnias diferentes, eu quero que vocês aprendam sobre eles. Aí o aluno vai na sala de leitura, ele já vai a contragosto, porque os alunos hoje não são incentivados a pesquisar, infelizmente, não são todas as escolas e todos os professores, deveriam, mas não é. A gente sabe que essa realidade, o brasileiro não é incentivado a leitura, de verdade. Chega na sala de leitura, pede um livro sobre a Cultura Indígena e a moça da sala de leitura fala que não tem. Só que quando foi colocado a lei 11645 em 2008... Aí era 2012, tá gente?! Em 2008, foi mandado uma série de livros, não foram os melhores, porque nós estamos reformulando em parceria com os povos indígenas, criando materiais. Mas eles mandaram aqueles materiais que eles tinham, então tinham. Aí é passado para coordenação, a coordenação tem que procurar. Aí a pessoa vem até mim e faz a seguinte pergunta: por que você tá passando essas ‘coisas de índio’? Pelo seguinte, qualquer professor que tivesse passado, que não fosse indígena, não teria recebido essa pergunta, na verdade não teriam feito pergunta, mas eu tive essa questão. Aí você tem que falar: “Não, porque a lei 11645 diz que é obrigatório todos ensinarem, com ênfase em Artes e História”. E eu sou professor de Artes. E essa não é a única. Tivemos professores brigando para que não fosse ensinada a Cultura Indígena, não da forma que a gente ensina. Eles querem que a cultura indígena, e eu estou falando, toda escola que eu vou trabalhar é assim, eu tive um diferencial na Prefeitura de Guarulhos, que eles têm lá um trabalho em crescimento, em construção, mas tem dado uma abertura maior. Mas no estado onde eu mais trabalhei, até na prefeitura de São Bernardo, na época que eu trabalhei era assim, professores que faziam questão de falar que não era daquele jeito que tinha que ensinar a cultura indígena, só no mês de abril, só no mês de abril e ainda naquela briga: “Mas isso não é índio, o índio é assim, assim, assim.” Eles ainda querem ditar porque é ou não indígena. Ou seja, passando a Pocahontas, o indígena com cabelo cortado em forma de cuia, um ‘penachozinho’ feito com cartolina, era isso. Isso eu tenho sofrido! Aí a gente entra em outra situação, isso eu quero passar por indígena. Eu fiz um projeto intitulado, Socializando com Arte, na escola que eu atuo atualmente, esse projeto, os alunos, eles faziam uma troca com aldeia, então a proposta é dos alunos fazerem uma pesquisa sobre os povos indígenas, entender que todo indígena tem a sua etnia, que não necessariamente é igual a outra, na verdade não é igual a outra, mesmo de uma etnia para outra, mesmo da mesma etnia já não é igual. Então os alunos sabem, os meus alunos sabem que existem mais de 305 etnias, mais, eles falam aproximadamente, mas é mais de 305 etnias. Falando mais de 274 línguas diferentes, os meus alunos sabem disso, porque eles são obrigados a ir pesquisar. Aí faço um trabalho magnífico na sala de aula e, ao mesmo tempo, eles tem que pesquisar a etnia que vai visitar, aqui em São Paulo tem mais aldeias Guarani, eles visitam aldeias Guarani. Geralmente eu os levo em Poá, eu levo eles para visitar a Rio Silveira, e a gente faz essa troca cultural. Eles fazem uma troca magnífica, trabalhos voluntários, eles passam o dia para os parentes Guarani, eles tem palestra com o pessoal da aldeia. Então tem toda uma troca. Esse projeto foi proibido dentro da escola, proibido! A direção diz que esse projeto foi proibido, aí eu perguntei por quê? “Ele não é interdisciplinar!” Aí eu vou lá, pego e mostro, ele é interdisciplinar, ele é multidisciplinar, ele é transdisciplinar. “A gente não tem dinheiro para bancar esse projeto”. Mas como? Os alunos que pagam o ônibus para ir, os alunos que fazem as doações para levar até as aldeias, a escola não leva um centavo, não dá um centavo. Mesmo assim, o projeto foi proibido, eu tive que sair, ir até a Diretoria de Ensino, cheguei para a Diretoria de Ensino, eles ignoram o que está acontecendo, aí você tem que levar até a Secretaria Estadual de Educação. Eu estou falando, enquanto professor estadual, ensinando a Cultura Indígena, o problema não estava em levar para aldeia, e sim quem estava levando. Por quê? Porque um aluno meu, quando ele vai visitar a aldeia, ele não vai visitar a aldeia como alguém que está indo ao zoológico, como os professores fazem. Eles, primeiro, tem todo um trabalho com eles para eles entenderem que os indígenas não são eles, somos eu e você, é esse o trabalho que eu faço com eles. Que o indígena é igual a ele, com uma cultura diferente. Eu sempre dou o exemplo do japonês. O japonês está aqui no Brasil, come feijoada, faz uma porrada de coisa, mas tem uma cultura diferente, e você o trata como igual a você, o indígena não é diferente. Mas falo, lá você vai encontrar indígena que é professor, indígena que é enfermeiro, médico, indígena que vai trabalhar no mercado, que vai trabalhar lá na loja, meus alunos sabem disso. E quando eles vão para lá, eles vão para conhecer um pouco da cultura e entender um pouco mais sobre aquelas pessoas que nós passamos para eles que são iguais a eles, que não são diferentes. E aí eu também não mostro só a parte bonita, porque, “ah nós vamos para aldeia, aquela coisa, natureza, tem cachoeira, aquela coisa gostosa”. A gente mostra também a tristeza, o saneamento básico que a prefeitura não auxilia, como é a questão do indígena vender seu artesanato lá na feira, indígena que anda oito quilômetros sem comer nada para chegar lá, vender o artesanato, se não vender, volta mais oito quilômetros a pé, entendeu? Sem ter comido nada o dia inteiro, meus alunos aprendem isso. E isso eles não querem que os alunos aprendam. Aí enquanto um professor indígena dentro da escola, que vai querer passar quem é o indígena de verdade, não a alegoria que eles querem, aí eles vão boicotar. Aí, por exemplo, tenho uma formação ótima não é a melhor do mundo, mas é melhor que a maioria dos colegas que eu trabalho. Mas eu não consigo um cargo de coordenador. Por quê? Porque o cargo de coordenador precisa ser aprovado pela direção com a supervisão. Se eu não prestar o concurso, não o cargo que eu tenho que prestar concurso, eu não consigo. Eu já tive uma supervisora que virou para mim e falou que eu não tinha capacidade para ser um coordenador. Eu tenho experiência, eu tenho formação, mas…. Aí ela coloca uma pessoa que não tem formação nenhuma, mas a pessoa é branca, com cabelo pintado de loiro e é cristã evangélica. Essa é a luta do professor indígena no Brasil. É em todos os lugares? Não! Por exemplo, em Bauru, nós temos um indígena que está na Diretoria de Ensino. Isso me encheu de alegria, mas encheu muito. Mas eu, o professor Budga, sei que esse parente que está lá dentro, ele chegou depois de muita luta, de muita luta, de várias supervisões. E sei que lá dentro o racismo, “não, é o preconceito”, não vamos amenizar. Porque, com certeza, vem ataque de tudo quanto é lado. Porque essa pessoa que eu falei que veio perguntar se eu estava ensinando ‘coisa de índio’ é de lá de Bauru. Ah, mas eu não estou pegando o racismo, preconceito, e destinando a Bauru. Isso aí está espalhado pelo Brasil, porque isso, do qual eu falei que o projeto foi proibido, sem argumento nenhum válido, foi aqui em Poá. É o que eu sou todos os dias. Um professor que trabalha de verdade na escola fica doente, professor indígena ou negro dentro da escola, ele fica mais doente ainda. Por quê? Porque você não vai querer ver a cultura indígena sendo passada como alegoria, como uma coisa só de festa, ou o seu parente ser resumido a uma pessoa andando pelada no meio da mata, como bicho. Na verdade, é isso, bestificar, porque é um bicho que eles querem mostrar que nós somos. Eles não querem, já é muito inaceitável para eles ter um indígena dentro da sala de aula dividindo a mesma sala que eles. E o indígena superior, que para mim não é superior, o coordenador é professor, o diretor é professor, mas eles julgam que isso é superioridade. Eles não querem um indígena mandando. Quanto aos alunos, aí vamos lá, enquanto professor eu tive alunos preconceituosos, que fizeram besteira. Tive muitos, mas muito menor do que eu pensei. Meu maior problema sempre foram de professores para cima, é professor, e coordenador, é gestão. E não fica só aí, vai lá para cima, porque quando acontece, o racismo está descaradamente ali contra os povos indígenas, contra os negros e a Diretoria de Ensino não faz nada, então tá assim. Essa é um pouquinho da luta, Tiago.

P/1 – É bem isso mesmo! Eu sei como é, imagino, essas relações institucionais, interinstitucionais, interculturais também. Mas vamos lá. Você constituiu família com toda essa trajetória. Se você puder falar um pouco do seu casamento? Tem filhos? Como é o Budga nesse contexto?