Projeto Ponto de Cultura

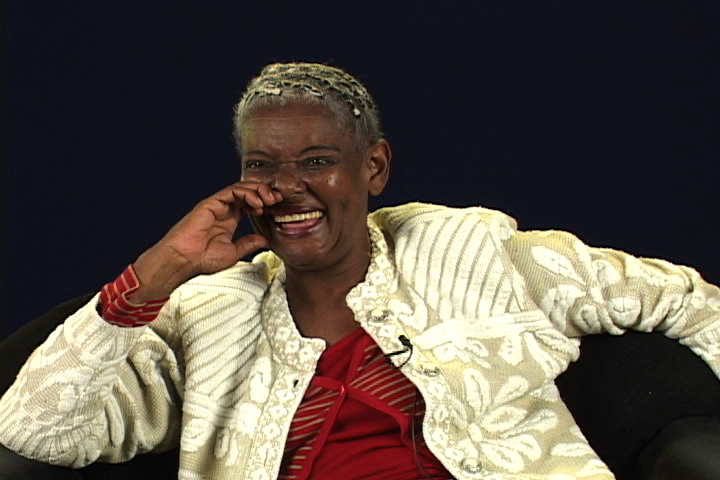

Depoimento de Maria Aparecida Toledo de Almeida

Entrevistada por Isabela de Arruda e Mariana Capetinga

São Paulo, 16/03/2010

Realização: Museu da Pessoa

Entrevista número: PC_MA_HV254

Revisado por Natália Ártico Tozo

P/1 – Então, Cida, a gente sempre começa as entrevistas pela identificação dos entrevistados, queria que você falasse o seu nome, o local e a data do seu nascimento.

R – Maria Aparecida Toledo de Almeida. Nasci em São Paulo, em 8 de dezembro de 1940.

P/1 – E o nome dos seus pais?

R – Meu pai era Paulo Alves Correia de Toledo, minha mãe era Maria Auxiliadora Rebelo de Toledo. E tinha mais dois irmãos: Paulo e Tereza.

P/1 – Seus pais nasceram em São Paulo também?

R – Meu pai era paulista, minha mãe era mineira.

P/1 – E a origem da sua família, de onde eles vieram? Nasceram no Brasil todos ou...?

R – A origem da família do meu pai é bem brasileira, agora da minha mãe, que eu quero até prestar uma homenagem em lembrança, é o José Ribeiro da Cunha, o seu pai, que veio de Portugal com doze anos sozinho no navio por conta do comandante tomar conta dele, chegou ao Rio de Janeiro com doze anos; aqui se instalou que tinha um parente, um tio, e esse tio o levou pra Minas [Gerais], onde depois ele formou a família toda dele em Varginha, todos os filhos dele nasceram lá. De lá ele casou-se com Julieta Fonseca Rebelo. Ele veio pra São Paulo e em São Paulo começaram os grandes empreendimentos dele; ele sempre trabalhou com café fino de exportação em Minas e Rio de Janeiro, depois ele resolveu aqui fazer um loteamento e comprou uma gleba que é o bairro Sumaré e fez o bairro Sumaré. Sumaré por quê? Porque Sumaré era uma flor que ele viu no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que era muito linda, uma orquídea, então tudo dele era Sumaré. Aqui em Caraguatatuba fez um bairro Sumaré no litoral norte; um bar que exportava as bananas das fazendas dele do litoral, era também...

Continuar leituraProjeto Ponto de Cultura

Depoimento de Maria Aparecida Toledo de Almeida

Entrevistada por Isabela de Arruda e Mariana Capetinga

São Paulo, 16/03/2010

Realização: Museu da Pessoa

Entrevista número: PC_MA_HV254

Revisado por Natália Ártico Tozo

P/1 – Então, Cida, a gente sempre começa as entrevistas pela identificação dos entrevistados, queria que você falasse o seu nome, o local e a data do seu nascimento.

R – Maria Aparecida Toledo de Almeida. Nasci em São Paulo, em 8 de dezembro de 1940.

P/1 – E o nome dos seus pais?

R – Meu pai era Paulo Alves Correia de Toledo, minha mãe era Maria Auxiliadora Rebelo de Toledo. E tinha mais dois irmãos: Paulo e Tereza.

P/1 – Seus pais nasceram em São Paulo também?

R – Meu pai era paulista, minha mãe era mineira.

P/1 – E a origem da sua família, de onde eles vieram? Nasceram no Brasil todos ou...?

R – A origem da família do meu pai é bem brasileira, agora da minha mãe, que eu quero até prestar uma homenagem em lembrança, é o José Ribeiro da Cunha, o seu pai, que veio de Portugal com doze anos sozinho no navio por conta do comandante tomar conta dele, chegou ao Rio de Janeiro com doze anos; aqui se instalou que tinha um parente, um tio, e esse tio o levou pra Minas [Gerais], onde depois ele formou a família toda dele em Varginha, todos os filhos dele nasceram lá. De lá ele casou-se com Julieta Fonseca Rebelo. Ele veio pra São Paulo e em São Paulo começaram os grandes empreendimentos dele; ele sempre trabalhou com café fino de exportação em Minas e Rio de Janeiro, depois ele resolveu aqui fazer um loteamento e comprou uma gleba que é o bairro Sumaré e fez o bairro Sumaré. Sumaré por quê? Porque Sumaré era uma flor que ele viu no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que era muito linda, uma orquídea, então tudo dele era Sumaré. Aqui em Caraguatatuba fez um bairro Sumaré no litoral norte; um bar que exportava as bananas das fazendas dele do litoral, era também Sumaré. (risos)

P/1 – E como que era essa sua relação com esse seu avô?

R – Ah, era muito próxima, porque eu era a neta mais velha, e o neto mais velho, o Aloísio... Ele e eu realmente éramos os queridinhos, então ele tinha assim uma palavra, um carinho com todo mundo, mas não era só com a gente não, era com todos que se aproximassem dele, o que precisava, ele queria saber tudo, ele não dava uma esmola, ele dava uma palavra, dava a amizade dele. Ele era uma pessoa muito querida e muito respeitada, morreu com setenta anos. Morávamos todos na mesma rua no bairro Sumaré, que ele separou uma rua só pra família, a Rua Corumbá. O primeiro que foi pra lá foi o meu pai quando se casou com a minha mãe, e de lá se avistava aquela São Paulo que hoje você não vê toda, mas era um frio danado, uma garoa terrível, mas um lugar muito agradável. Teve tudo, a gente teve uma fazenda dentro do Sumaré, nós tínhamos: cocheira, picadeiro, cavalo, tudo mais... E ele ajudou a construir a Igreja – tem um altar do Coração de Jesus que está escrito no vitral: "Doação da família Julieta e José Ribeiro da Cunha".

P/1 – Como que é o nome da Igreja?

R – Nossa Senhora de Fátima, que é uma das maiores Igrejas, que tem... Mas a Igreja é maravilhosa... Antes era só um convento de padres franceses que viviam em casa, porque éramos poucos, ali era pouca casa, estava tudo se fazendo... Foi fazendo, fazendo, até que chegou a televisão lá também... Nós, crianças, saíamos da rua e entrávamos na televisão e conhecíamos todo mundo (risos). Era muito engraçado, parecia uma cidade dentro da cidade de São Paulo. Foi uma infância muito rica.

P/1 – E como você descreveria os seus pais?

R – O meu pai era de uma família muito grande, os Correia e os Toledo, e casavam muito pai com... Os primos se casavam, misturavam sobrenomes, então às vezes eu perguntava pra um primo: "Como é que ficou seu nome?". Eu já tinha um primo que era pra casar comigo, era muito engraçado isso, porque se fechava aquele clã. E ele teve dez irmãos, então era uma família muito grande, só que ele era dos mais novos... Tanto que um sobrinho dele se casou com uma irmã da minha mãe. Isso que eu acho graça, que eu tenho um primo que ele também é sobrinho da irmã da minha mãe... É tudo confuso, é engraçado, mas a família dele era uma família tradicional de fazendeiros, uma família reconhecida, tudo. E ele quando casou-se com a minha mãe ficou totalmente o genro queridinho do meu avô. Foi dele a responsabilidade da abertura das ruas todas do bairro Sumaré, as curvas de nível de uma maneira suave, toda a arborização... Tanto que ele fez até aquelas árvores em frente do cemitério do Araçá, foram feitas, plantadas por eles lá. Quando caiu... Mais uma se foi... E o traçado lá de frente do cemitério, você pode reparar que é irregular, uma rua é maior que a do outro lado, por quê? Porque queriam derrubar as árvores e ele não deixou: "As árvores já estavam aqui quando vocês fizeram o traçado, só quando elas caírem vocês mudam direito". E assim ficou. Gostava e sabia o que era certo pra cada lugar, o que plantar. Era uma coisa que ele gostava, era dele, e realmente ajudou muito o meu avô, porque ele tinha negócios... Você pode ver as distâncias de época... Para se chegar ao Rio de Janeiro, era a capital, não? Então, para ir a negócio no Rio, em Santos, em Caraguatatuba, ele delegava muito. Mas não era o dinheiro que era importante pra ele, ele realmente era um empreendedor, sempre teve um monte de amigos, mas é uma pessoa que realmente se deve prestar uma homenagem porque quem conviveu com ele teve a felicidade de conhecer uma pessoa maravilhosa, que eu não me esqueço. Eu gosto de passar esse depoimento até para os netos mais novos. Quando você me convidou pra vir aqui, eu pensei neles, porque eles não tiveram a felicidade de conviver que eu tive e que o Aloísio, meu primo, também teve. Então realmente está sendo um prazer estar fazendo esse depoimento.

P/1 – E a sua mãe, como é que era a sua relação com ela?

R – Minha mãe era uma gracinha. Ela tinha 1 metro e meio, e meu pai tinha 1 metro e 84 [centímetros]. Ele antes disse que não queria casar com ela porque ele disse que não era cabide de armário pra ela ficar pendurada (risos). E ela era uma gracinha. Quando os outros quiseram casar com ela, ele veio correndo (risos). Mas era alegre, faceira, tudo estava bom, vivia cantando as coisinhas dela, contando caso, era uma gracinha mesmo. E meu pai era um homem muito bonito, tinha 1 metro e 84 [centímetros], com olhos verdes... E ela pequenininha, mas muito faceira, muito engraçadinha, e sempre ali cuidando dos filhos todos. E nós crescemos todos juntos ali, os filhos das irmãs também, só que nós éramos mais velhos, aproveitamos mais o avô e a avó... As festas todas...

P/1 – Então o seu pai trabalhava com seu avô e sua mãe cuidava dos filhos, ficava mais em casa, era assim?

R – Também, é... Mesmo porque meu avô não parava, então qualquer coisa que você fizesse era longe... Eu lembro de viagens esquisitíssimas, de sair de um trem pra entrar no outro e não saber onde eu estava. E os carros eram todos importados, não tinha nada desses de hoje. Então imagina, meu pai comprava por folheto, vinha Buick, Mobil, pra andar naquelas terras de lama, era muito engraçado. Mas nada impedia que a gente fosse para os lugares; somos todos aventureiros nesse aspecto (risos), no bom sentido. Era muito bom.

P/1 – E como era o cotidiano nessa sua casa, era cheia de gente?

R – Cheia de gente sempre, porque as irmãs moravam perto, então era aquela alegria, o convívio, tudo... E depois, a casa, por exemplo, do vovô, ia de rua a rua, até a Doutor Arnaldo, da Corumbá até a Doutor Arnaldo, era uma verdadeira fazenda. No natal ele ganhava muito presente; era porco, era peru, era fruta, era vinho, era tudo. Então a gente se divertia porque eles davam pinga para o peru e esse peru ficava andando, a gente achava aquilo uma graça (risos). E aquele monte... Tinha até pé de castanha portuguesa no quintal. E tudo era feito como se lá fosse uma fazenda. Eu me lembro, minha avó fazendo travesseiro de paina, sabe o que é cravar paina, meus tios não sabiam; tem um negócio que você estica o fio pra virar fio a paina da árvore, sabe? Então os travesseiros todos eram de paina. Então certas coisas... As empregadas deviam ter mãe escrava, coisa assim, porque a minha mãe quando estava grávida, a empregada carregava ela pra descer a escada. Eram umas coisas que não existem. Ela perdeu uma filha entre eu e a minha irmã mais nova – a minha irmã Tereza, a mais nova, tem nove anos de diferença comigo –, morreu uma naquele meio, então quando ela ficou grávida, a mulher carregava ela, desce escada, não faz nada... Não se sabia nada de medicina, RH [Recursos Humanos]... Quando eu fui ter meus filhos, eu não sabia se ia ter homem ou mulher, tinha que esperar ver acender a luz azul ou cor de rosa na hora (risos), não sabia nada. Então era uma verdadeira aventura. E eu nunca tive medo, tinha uma alegria de estar grávida que só Deus sabe, o tanto que eu gostava de ver criança à minha volta. Até hoje, meus netos bem sabem disso, que são meus amigos.

P/1 – E nessa casa onde vocês moravam você tinha uma irmã mais nova, nove anos mais nova, e você tem mais algum irmão? Ou são só vocês duas?

R – Tinha um irmão que era o mais velho.

P/1 – Ah, então você era a do meio?

R – É, eu sou a do meio. E esse adorava montar a cavalo; tinha um cavalo árabe e dançava pra conquistar as meninas, aquela coisa toda, era um “playboyzinho”. (risos)

P/1 – E o nome dele? E da sua irmã?

R – Paulo, Paulo também, e a minha irmã Tereza, Tereza Maria. A minha irmã casou-se com o primo do meu marido, hoje nós temos o mesmo sobrenome, ela é Veloso de Almeida, eu sou Toledo de Almeida. Mas é gozado, não? A família se une e é muito gostoso isso, muito gostoso.

P/1 – Então você estava falando da casa, dessas várias casas próximas... Por exemplo, se a gente tivesse de frente pra sua casa, descreve o que você estaria vendo. Como era essa casa, era grande, pequena?

R – (risos) Olha, era uma casa assim que descortinava a vista em São Paulo, então olhando a casa, eu só lembro de momentos felizes: da jabuticabeira que era uma delícia... Meu pai, quando ficou bem velhinho, ele ficou cego, então eu trouxe um banco que era do meu avô lá da praia, que está na minha casa hoje, pra ele chupar jabuticaba, que era a alegria dele; nunca reclamou que ficou cego, só ficava que Nossa Senhora foi boa com ele, tocava piano maravilhosamente – clássico. Minha mãe também era formada em piano clássico. Então a casa era uma alegria, não tinha reclamação. Se você perguntar pra qualquer pessoa do Sumaré: "Puxa, que saudade das festas na casa do seu pai". E era verdade, ele era um homem bonito, de olho verde, bem alto e ela era muito faceira, então toda casa era uma alegria. Festa junina parava o bairro: de construir, fazer trabalho no bairro, de abrir rua, todos os empregados faziam a festa junina, então a entrada da casa era inteirinha de bambu, os empregados faziam os balões – teve um balão que eles fizeram de nove bocas, pra soltar foi a Rua Corumbá inteira num balão pra subir (risos). Isso era coisa do vovô, porque festa junina ele adorava, festa de São João... Eu nunca soube que era proibido jogar no bicho, tinha um cara que vendia bilhete – acho que nem ele – e sempre tinha que tomar o vinho do Porto com ele, era sagrado. E minha mãe queria por gema naquele vinho do Porto, eu falava: "Vô, só tomo com você se você tirar a gema". Daí de tarde, quando ele vinha, eu e o Aloísio íamos tomar um calicezinho de vinho do Porto com ele, era português, gostava.

P/1 – O Aloísio é seu primo?

R – Meu primo mais velho, sempre amigo.

P/1 – E quais eram as brincadeiras favoritas de vocês nessas casas gostosas, no bairro?

R – Ah, uma liberdade total. Em frente da casa do meu pai tem uma rampa que vai lá pra outra rua, o que a gente escorregava no coqueiro pra descer a rampa, alguém que segurasse lá embaixo. E andar a cavalo, andávamos muito a cavalo. Depois quando veio a televisão, era assim uma coisa engraçada, porque a gente saía de casa e entrava na televisão, subia a torre... Eu só tinha menino comigo, era meu irmão ou meu primo, ou eu ia com eles ou eu não brincava. Então a gente subia na torre, outro dia... Uma vez eu conheci, eu saí com esse meu primo Aloísio – ele era amigo do Carlos Alberto de Nóbrega –, chegamos no teatro ele me apresentou como companheira de futebol, eu falei: "Pelo amor de Deus, inventa outra coisa" (risos). Era muito engraçado. O Luís Gustavo também, chamava de Tatá. E nos brincávamos juntos, uma brincadeira sempre ao ar livre. A televisão chegou em 1950 acho, por aí... E se tinha um em algum lugar até alguém conseguir ver alguma coisa... E era assim, muito também ir à Igreja, ia à Igreja, à missa, Nossa Senhora, punha tailleurzinho, pele, tudo, era chiquérrimo. Uma vez quiseram separar um banco só para o vovô: "Não senhor, eu sou igual a todo mundo, eu sento em qualquer banco". Estava a família inteira, era muito gostoso, porque a gente era a gente lá dentro da cidade, todo mundo conhecia... Com ele, botou transporte coletivo pra chegar ao bairro Sumaré. Uma vez voltando de ônibus da cidade, o ônibus saiu da Doutor Arnaldo, passou na Rua Corumbá, deixou a gente na porta de casa e voltou, pra ver que absurdo: “Só porque você conhece a gente, não tem quase ninguém aqui” (risos). E é o que eu falo para os meus filhos, que eu nunca soube assim o mundo materialista que é hoje, tudo é materialista, uma venda de coisa atrás da outra, e eu não tinha essa noção desse valor de dinheiro, primeiro porque eu tinha até na Kopenhagen na Barão de Itapetininga, o escritório do meu pai, do meu avô, era lá, então quando o vovô descia pra vir pra cá, já tinha uma senhora com raminho de violetas pra ele trazer pra vovó. E eu tinha a Kopenhagen ali que eu falava: "Põe na conta do vovô, põe na conta do pai", eu não sabia quanto era, mas eu era assim... Bobagem, era DanTop, que eu adorava aquelas coisas de geleinha. Então era um mundo muito diferente, que você podia andar solta, sem perigo... Tinha muito estrangeiro no Sumaré também, era uma coisa gostosa, porque hoje é um apelo comercial em tudo que você faz, estão esquecendo até as relações humanas, e essa que é a mais rica.

P/1 – E essas idas ao centro? Você falou que o escritório do seu pai e do seu avô era lá no centro, na Barão de Itapetininga. Como que era, vocês iam muito ao centro? Era um pouco distante, não?

R – A gente tinha motorista, tinha motorista, porque nós estávamos morando afastado. Então eu estudava no [colégio] Ofélia Fonseca, eu ia com um Buick vermelho lindo que meu pai tinha. No dia que esse carro quebrou, que foram me levar com o caminhão da companhia que plantava árvore: "Ah, não". Teve que parar dois quarteirões antes porque eu não ia descer no colégio de caminhão (risos). Não tinha nada. Foi posto transporte depois. E muita gente não queria morar no Sumaré porque tinha que passar em frente do [Instituto de Infectologia] Emílio Ribas e do cemitério, sabia disso? Então tinha que fazer muitas atrações pro lado de cá pra eles virem.

P/1 – As pessoas tinham medo de passar no cemitério?

R – Ah, passar no cemitério, passar no hospital de doença contagiosa, pra chegar lá. Demorou pra fazer o bairro. Mas veio logo muito estrangeiro, que o clima é lugar mais alto. Até hoje ainda dá pra ver as montanhas lá embaixo. Ainda dá.

P/1 – E essa escola que você falou... Ofélia Fonseca? Onde ficava?

R – Ofélia Fonseca na Rua Bahia, ali em Higienópolis, perto da Angélica. Meu irmão e o Aloísio estudavam no São Luís, lá na Avenida Paulista; só que era um colégio só de menino, eu ficava furiosa que eu não podia ir. Eu ainda cheguei para o padre, que era o reitor, e falei assim: "Sabe o que eu vou fazer se você não me deixar estudar aqui? O vovô não vai mais fazer quermesse em junho pra você". Ele falava: "Filhinha, mas não pode entrar menina". Mas eu tirei o meu recalco que minha filha estudou lá, a Ana Beatriz estudou lá. Excelente aluna.

P/1 – Mas qual a primeira lembrança da escola onde você estudou, a Ofélia Fonseca?

R – Me paparicavam muito, eu não gostava, porque minha mãe já estudou lá, minha tia já tinha estudado lá, mas era um colégio espetacular de ensino, exigente. O francês que eu sei é de lá até hoje, maravilha. Tinha muito esporte também. E é engraçado, porque a gente não esquece da cantina, do DanTop, que eu adoro sempre (risos). Eu era bem paparicada... Eu fiz uma poesia de encerramento do ano pra Santos Dumont, ganhei prêmio do sobrinho dele... E também a música de despedida do colégio, no colegial, fui eu que fiz a letra. Ah, era um colégio muito bacana.

P/1 – Você estudou a vida inteira na mesma escola?

R – Estudei oito anos. Depois fui para o Sacré-Coeur de Marie fazer secretariado, porque era um colegial secretariado. Aí foi mais passeio, porque tudo que eu estudava no outro não precisava estudar mais nada, só as matérias novas. Mas teve um inglês ótimo lá também. Inglês sempre estudei, desde os nove anos, do jeito que eu estava brincando com os meninos eu saía correndo pra casa da (Misses Hall?), na Doutor Arnaldo, pra ter aula de inglês. Então era brincadeira pra mim. Ganhava estrela de ouro e dava pro meu amigo que a mãe era brava, e eu pegava a dele de prata e ia pra casa e ninguém ligava (risos). Então era assim... Colégio muito bom o Ofélia Fonseca. Toda a família estudou lá, das mulheres. Depois o Sacré-Coeur foi muito bom de convívio também, as amigas são de lá até hoje. Todo mês a gente se reúne, tem almoço, é uma delícia.

P/1 – E é na mesma região essa outra escola? Também é ali na Higienópolis?

R – O Sacré-Coeur é no Jardim Europa, na Avenida Nove de Julho. Bonito colégio. Lá só tinha nata da sociedade. E a gente fazia campanha das missões... Uma vez eu fui com a Maria Pia Matarazzo, imagina? Ele falou: "Não vou dar dinheiro pra você, por que você não vai trabalhar?". Eu falei: "Você não sabe com quem você está falando", falei pra ele (risos). O cara não queria dar dinheiro para as missões que a gente tinha que pedir. A gente se divertia muito lá, fiz só lá o colegial, depois eu não fiz a faculdade porque eu ia casar com outro e ia pra uma fazenda, essa vida da gente às vezes é levada, não? Hoje a vida das mulheres é maravilhosa, faz o que quer, aonde quer, a hora que quer... Entrou, entrou; não entrou... Qualquer coisa o marido deixa. Todo mundo toma seu rumo e se faz. Também existem perdas...

P/1 – E das duas escolas, tem algum professor que te marcou, que você lembre com carinho?

R – Tem, um de português, (Hal Shuiden?), que ele me incentivava muito a escrever, porque eu gosto de escrever. E fazia muita poesia, tudo com versos decassílabos, alexandrinos, era tudo muito certinho. O de canto não, porque eu sempre estava dormindo na aula dele (risos) – mas eu gostava muito dele –, porque era muito cedo pra chegar lá. E a de latim que me fez repetir um ano que ninguém me devolve, que eu tinha medo dela, eu era muito tímida. Eu levantava, gaguejava e ela mandava sentar com menos zero, cinco, menos meio, de negativo, não tinha jeito de eu recuperar (risos). Mas era engraçado. No Sacré-Coeur não, no Sacré-Coeur eram freiras maravilhosas – a de português excelente. Por causa dele eu fiz outro curso de literatura lá no Largo do Arouche, Academia Paulista de Letras, com bacharéis, eu fiz um curso de literatura muito bacana, tanto brasileira quanto portuguesa. E inglês eu sempre tinha um jeito de estudar alguma coisa mais. Agora é melhor praticar viajando. Muito bom.

P/1 – E nessa época você tinha alguma vontade do que você queria ser quando crescesse ou você não pensava muito?

R – O que eu queria ser quando crescesse? Eu não tinha assim não, eu bem queria era casar, ter meus filhos... Nunca pensei em uma profissão. Na realidade, eu fui educada pra ser mulher de qualquer um, porque eu sabia falar várias línguas, eu tinha bastante cultura, e muito relacionamento, é engraçado a vida, era outro ritmo... A gente era educada pra casar. Ainda bem que eu casei. Imagina... Não, mas se não fosse pra eu quase ter casado com outro, eu ia fazer a faculdade de Psicologia que ia começar, porque a minha mãe não ia me deixar estudar num colégio misto, acredita nisso? Então eu tive que... Ia esperar um ano pra faculdade de Psicologia que eu queria, e nesse um ano mudou minha vida, casei. Eu ia casar com um, casei com outro rapidinho. Então, mudou tudo. E ele sempre foi ótimo, viu? Ele era super... Meu marido tinha três diplomas, dois de engenharia e um de administração de empresas.

P/1 – Mas como que foi isso? Em um ano você mudou de ideia? Você namorava esse outro?

R – Eu não mudei de ideia não, quem mudou de ideia foi o primeiro mesmo. (risos)

P/1 – Mas como que foi? Você conheceu esse primeiro como?

R – São as distâncias que eram muito grandes, ele morava longe, no interior de São Paulo, então ele perdeu a mãe no caminho em um acidente, teve umas coisas... A gente mal podia se ver, mal se falava... Então ele vinha 600 quilômetros de jipe pra me ver. Depois ele voltou a namorar com uma parenta dele lá, ele era campeão de polo... E daí acabou. Depois quis voltar comigo e eu não quis mais.

P/1 – Mas foram os seus pais que arranjaram o casamento? Como é que vocês se conheceram?

R – É engraçado, eu nem sei como é que eu conheci ele, eu acho que foi por causa do meu irmão; quando ele casou, meu irmão, que eram todos conhecidos lá, todos fazendeiros... Ah, mas foi tão bom ter casado com meu marido. Ele era tão inteligente, tão citadino, nada de fazendeiro... A gente viajou o mundo inteiro e a última viagem dele já estava sabendo que ele estava com câncer, mas ainda estava muito disposto e perguntou: "Pra onde você quer ir? Eu quero te levar onde você quer". Eu respondi: "Eu quero ir pra Tailândia e quero ir ver a Muralha da China". Fomos. Foi a última viagem maravilhosa que fizemos juntos. E éramos bem divididos: eu cuidava das crianças, dos filhos, da escola, do médico, do que fosse e ele trabalhava, e trabalhava bastante, trabalhou dez anos na General Electric em Santo André, gerente geral de aparelhos portáteis; depois ele começou a construir com meu pai, que pra mim foi a época mais feliz da vida quando a gente fez a nossa casa, e já estávamos com a família estruturada. Ele era filho único e depois foi pegar essa empresa americana que veio para o Brasil que é de encadernações, plastificações, que ficou com ele até o final. Mas depois vendemos a empresa, quando ele faleceu. Faleceu há oito anos.

P/1 – Mas vamos voltar um pouquinho: antes de tudo isso acontecer, você conheceu esse primeiro rapaz... Como era o nome dele?

R – Cláudio.

P/1 – Cláudio.

R – Já morreu também, pode falar... (risos)

P/1 – (risos) Mas como é que era, vocês saiam com turma de amigos?

R – Que nada. Tudo platônico, ele lá e eu aqui, aquela coisa... Não.

P/1 – Mas mesmo aqui em São Paulo você saía com as suas amigas, não tinha...

R – Amigos sempre tive. Muitos amigos. Aliás, a minha melhor amiga, que era companheira desde pequeninha, que morava no Sumaré em uma casa que hoje acho que é de um cônsul, tem até um relógio de sol, uma coisa interessante... Essa morreu em um acidente, só ela dentro do carro morreu. Essa era que nem irmã. A gente comprava uniforme igual de uma escola pra dizer que a gente estudava junto e era mentira, só pra dizer que a gente estava sempre juntas. Uma judiação. Quando ela morreu, foi com quinze anos pra dezesseis, foi muito difícil pra mim, porque outras duas que eu tinha moram na Holanda, até veio uma me visitar... É engraçado. E tem mais uma que comprou a casa do meu avô e está lá, naquele mausoléu, porque ela diz que só restaurando; e ela também mora na Rua Corumbá. Mas com essa já não tenho mais tanto contato, as minhas melhores amigas hoje são do Colégio Sacré-Coeur.

P/1 – E vocês iam pra onde passear nessa juventude?

R – Cinema... Cinema, tomar lanche juntas, assim, coisa pouca... Eu vivia muito dentro da família. Depois a gente viajava muito de férias, porque meu pai tinha casa na praia, e tinha fazenda, então a gente era muito família mesmo. Família era pequena, mas era muito unida, porque veio com meu avô pra formar. Então não era tão grande... A gente ia muito pra Minas, lá pra Varginha também, era gostoso.

P/1 – E vocês iam muito pra Varginha nessa época?

R – Ia.

P/1 – E pra praia também?

R – Pra praia, pra Caraguatatuba. Primeiro a gente tinha apartamento em Santos, depois em Caraguatatuba nós fomos, que é o que estou falando pra você toda hora: que foi uma epopeia ir pra lá. Meu avô, quando desceu a serra, pra abrir a Fazenda em Mococa, em Tabatinga, ele desceu de burro. Não tinha jeito. A estrada até hoje é meio ruim, mas naquele traçado que desciam os cavalos, os burros, é que foi feita a estrada, tanto que não tinha contato com aquilo, era tudo mar. Dele sempre tudo foi pelo mar, de lá que ele exportava banana... Tem fazendas, ruínas, maravilhosas para o lado de lá pra quem quiser conhecer. Em São Sebastião, com lugares pra se fugir, com índios... Tinha tudo isso... Mas lá também tem o bairro Sumaré.

P/1 – Com o mesmo nome daqui...

R – E tem o nome dele na Praça do Fórum, tudo...

P/1 – O nome do seu avô? E nessas viagens, ia todo mundo, a família inteira?

R – Até eu já com três filhos pequenos ia, eu ia, todo mundo enjoando na estrada sempre (risos). Ai, tragédia. Agora também quando eles eram maiorzinhos – meu marido trabalhava na General Electric em Santo André, então ele vinha de trem de lá, eu pegava os filhos todos, ele nem via roupa, nada de filho... Ele já chegava dentro do carro pronto, a mala dele pronta, entrava e a gente descia a serra, que eu também ia guiando, eu sempre gostei de dirigir, sempre. Meu irmão teve um carro espetacular, foi feito sob medida para um grego riquíssimo daqui de São Paulo, casou com uma prima, e meu irmão comprou o carro; então eu lavava o carro pra ele deixar eu passear, dirigir... Eu dirijo... Muito antes de eu ter carta eu já dirigia de tanto que eu gostava, sabe? Qualquer coisa: trator, caminhão, tudo eu dirigia na fazenda. Caçava com ele também na fazenda, tudo porque eu só vivia com menino. E meu irmão tinha esse carro maravilhoso. Mas quando a gente ia pra praia, meu marido entrava no carro de convidado praticamente, porque já estava a mala arrumada, as coisas arrumadas, as crianças arrumadas, já chegavam dormindo. Eles acordavam e não sabiam onde estavam, felizes da vida. Eu criei os filhos engatinhando para o mar, passava três meses por ano na praia. Ai, era uma delícia com meu pai e com a minha mãe, que eram companheiros ótimos, e as crianças adoravam. E eles também.

P/1 – Então, vamos voltar só um pouquinho, antes dos filhos nascerem... Então você estava nesse ano, no ano que você terminou com o Cláudio, e você conheceu o seu futuro marido como?

R – É, foi aí que eu fiz outros cursos. Fiz curso de italiano no Ítalo-Brasileiro, fiz o curso da Academia Paulista de Letras... Eu era assim, muitas festas... Tinha aquela escola de dança da Madame Poças Leitão – olha, que velheira. E a gente ia à casa do doutor... Em uma casa maravilhosa no Pacaembu, um americano também. E tinha aula lá, eram umas verdadeiras festas. Era assim, uma sociedade bacana, bem fechadinha, então eu tinha muito convívio. E estudava. Essa foi uma época pequena, que eu logo casei.

P/1 – Mas como que você conheceu o seu...?

R – Meu marido? A minha vizinha queria casar com ele. Eu tenho culpa? Ele não quis (risos). Eu dei um ano pra ela ainda, e ela falou: "Eu não quero. Ele está querendo saber de você, não sei que... Minha mãe que está achando ele uma pessoa tão interessante..." – Olha que engraçado, falar uma coisa dessas... A gente começou a namorar um ano depois.

P/1 – Então ele frequentava muito a região por causa da sua vizinha?

R – Porque ele era de outra religião: ele era protestante e eu católica. Então essa minha vizinha era protestante, então eu não ia... Depois, quando nos casamos, nos casamos em tudo quanto é religião: civil, religião protestante, tudo... E eu adorava o pastor dele, um santo homem, bom demais. E ele adorava os padres do São Luís que ele conheceu, fizemos corte de casal, tudo... Não tinha nada que nos separasse, imagina se Jesus vai separar alguém. Mas eu me dava muito bem com todos eles, todos. A minha filha primeira foi batizada na Igreja católica, foi meu tio que fez o parto e foi o padrinho. O segundo foi na protestante, já grandinho; e a terceira foi um desempate, ela foi batizada bem grandinha já, no Colégio São Luís pelo reitor, que ligou na minha casa: "Cidinha, é hoje que nós vamos batizar a Beatriz", eu falei: "Tá bom". "Eu não tenho vestido", eu falei pra ela, "não comprei o vestido branco". "Não, eu comprei um vestidinho azul, agora vai cor de Nossa Senhora, é esse mesmo". Mas era um pessoal que conhecia a gente, que entendia algumas situações, porque não era a religião que ia separar, então tinha que contentar a todo mundo. Então foi assim sempre, muito tranquilo essa parte, os três.

P/1 – E vocês se casaram e foram morar aonde?

R – Na Rua Bahia. Na Rua Bahia a gente tinha um apartamento muito bom, hoje eu acho que ele é muito bom mesmo, mas eu não gostava de ficar no (hall?), passava o dia na janela, acostumada com aquela largueza de um bairro inteiro. Chegar e ficar presa na janela... Mas eu... Era um apartamento lindo, lá em Higienópolis. Mas a gente ficou pouco tempo lá, porque o pai dele faleceu com 65 anos, de um enfarte, e nós tivemos que ir morar na casa da mãe [dele]. Eu grávida, lá fui eu pra casa da sogra, com duas crianças pequenininhas e grávida de outra. Não foi fácil a acomodação, porque a vida dele não mudou, ele continuava trabalhando, tudo, mas a minha mudou completamente, ainda tinha que cuidar da sogra, coitada... Foi um baque. Mas sempre tive muita paciência. Até que nós construímos a nossa casa; ele construiu. Foi muito bom, porque daí eu fiquei no Jardim das Bandeiras, aqui pertinho, subdistrito da Vila Madalena, perto dos meus pais também, que eram super companheiros das crianças. E aí eu trouxe a sogra comigo, e alugamos a casa dela... Porque lá já era comércio tudo a volta, e eu não dormia com o barulho dos ônibus passando, aquelas coisas... Aí ela veio pra cá porque ela foi pra um apartamento dela. Mas é o que eu sempre falo: a gente precisa respeitar todos os mais velhos. Todos os dias eu ligava pra minha mãe e pra minha sogra, pra ver como é que eu programava o meu dia pra ver o que é que elas precisavam de mim. Eu gosto muito das pessoas mais velhas, aprendi isso com meu avô, ele em Minas tinha um asilo que ele fez em Varginha e ele obrigava as crianças a darem comida para os velhinhos, aquilo me convivia, às vezes eu levava um guaraná e elas falavam: "Deixa o resto debaixo da cama, amanhã eu tomo mais um pouquinho". Eu tenho uma pena de velho, porque acho que velho vira criancinha, indefeso. Nossa, eu tenho o maior carinho, sabe? Respeito também. E eu aprendi isso com ele, tanto que eu fazia uns bazares de bijuteria e eu mandava todo o dinheiro lá para o asilo. E ele fez pra ele um mausoléu; o túmulo dele em Varginha, que é lá perto disso, pra ele e para o tio que trouxe ele de Portugal e pra mulher. E faz muitos anos que eu não vou lá. Passei muitas férias lá, mas nunca mais fui depois de casada. E eu mandava tudo lá para os velhinhos, tanto que eu acho que é uma pessoa que a gente... A gente tem que ajudar os mais velhos. Não pode deixar sozinho, a solidão é terrível. Eu vejo agora, eu que sou viúva, a minha vida mudou, mudou... Eu não tenho jeito de sair sozinha como tem as minhas amigas solteiras, eu não tenho, eu não tenho esse hábito; se for com outra amiga vou, mas eu se for sozinha não vou. É engraçado, só se for uma lanchonete, alguma coisa assim, mas eu saio bastante também. Eu gosto, gosto, minha casa é uma casa de festa, de reunião, sempre tem um monte de gente, eu agrego a família de todos os lados, o máximo que eu posso, é casa de festeiro.

P/1 – Mas vamos voltar mais um pouquinho de novo: então vocês moravam nessa casa em Higienópolis, você e seu marido, e aí nasceu o primeiro filho nessa casa, foi isso?

R – É, nasceram dois.

P/1 – E quais são os nomes deles?

R – Era a Cristina, que é a primeira, e o Eduardo.

P/1 – Sei. E daí você engravidou da terceira e mudou-se...?

R – A Ana Beatriz. Eu não sabia o sexo não. Engravidei da Ana Beatriz e fomos morar na Lapa.

P/1 – Entendi. E como que foi a gravidez? Ter os filhos?

R – Eu só engordava, o resto... Passava super bem, super disposta. Eu fazia ginástica... A primeira filha tive lá na Maternidade São Paulo e ainda catava as outras, que já dirigia, tinha um fusca (risos). Que horror. Assim, com a barriga, pra dirigir aquele fusca (risos). Hoje é tudo automático. Meu carro é uma delícia, é velho mas é ótimo. Mas eu dirigia tranquila, a minha vida não mudava em nada, só tinha azia, mais nada. Tudo normal. E eu falava: "Não quero nada, eu vou ter filho normal, que nem índio, pronto". Não tinha medo de nada. Graças a Deus foi tudo bem. Agora meu filho nasceu com o braço junto, quase quatro quilos, me deixou bem larga; mas aquele foi duro de nascer, o esforço foi tão brutal, e teriam feito cesariana hoje. Não sabiam nada. Até o olho tremia de esforço que a gente fazia. E a Ana Beatriz foi fácil também pra nascer.

P/1 – E como é que foi a experiência de ser mãe quando eles nasceram, as mudanças?

R – Nossa Senhora, os avós babavam. Meu marido filho único, eu das netas era a mais velha, nossa, babavam. Minha mãe então era uma coisa com eles. Ficava, era a alegria deles, sempre foi. Nossa, e o Eduardo, meu filho, era uma das crianças mais lindas que eu vi, não porque era meu filho não, porque parecia um pouco o pai, tinha uns olhos claros, era um cinza-azulado, queriam que ele fosse modelo de tão bonito que ele era como criança. E ele tinha aquela vergonha, não queria nem abrir o olho de tanto que falavam do olho dele. Mas eram assim, crianças alegres, viviam com carinho de pai, de mãe, de avô, de avó, de todo mundo... E para os meus sogros então, era uma loucura, porque meu marido era filho único.

(TROCA DE FITA)

P/1 – Então Cida, você estava contando dos seus filhos e eu lembrei que você contou uma história muito curiosa sobre como descobriu que você estava grávida da Ana Beatriz, ou da...?

R – Da Ana Cristina, da mais velha. Ah, meu Deus, pode contar?

P/1 – Pode.

R – (risos) Ninguém vai acreditar, porque eu estava já meio enjoada e eu sempre fui uma pessoa muito regradinha, certinha, um físico ótimo, graças a Deus. “Ah não, tá demorando, acho que eu tô grávida”, mas eu queria saber antes do meu marido vir no fim da semana, porque eu queria fazer surpresa pra ele. Pra ele, ele nem se ligou, mas eu queria fazer uma surpresa. Então fui à Santa Casa de Misericórdia, que era a única coisa que tinha no interior em Caraguatatuba, e a freira falou: "Você traz um sapo"; "Que? O que fazer com esse sapo?" (risos). Aí eu cheguei com o caseiro que ficou quarenta anos com meu pai: "Por favor, seu (Lemos?), você caça um sapo?". Ele foi falar pra minha mãe que eu estava ofendendo ele, que eu estava mandando ele caçar sapo. Ela falou: "Não, não, ela tem que fazer um exame lá na Santa Casa". Aí levei, depois cheguei lá, virou e falou: "Não é sapo, é rã"; "Ah, tá, claro, tá bom, então". Então falei pra ele: "Não é sapo, é rã". Lá foi ele caçar rã (risos). Trouxe. Levei lá na Santa Casa, eu sabia lá o que iam fazer... Aí ela falou assim: "Não, você tá grávida". Eles injetam acho que urina, sei lá o que da gente no sapo, na rã... E tem uma reação, então eu estava grávida. Nossa Senhora, fui esperar ele, comprei um monte de boneca, todo mundo com boneco quando ele chegou, ele falou: "Eu já sabia" (risos). Eu falei: "Finge que é surpresa"; "Eu já sabia" (risos). Mas foi muito engraçado aquilo, ninguém acredita nisso. Não tinha nada lá. Mas foi parto normal, maravilhoso, meu sogro médico, meu tio, um ficava pro outro: "Pega", o outro: "Pega, Silvio". Falei: "Pega qualquer um que eu já vou deixar cair", eu falava pra eles. Preocupadíssimo, ele não sabia se fazia carinho em mim, meu tio, ou se ficava lá pra ver se a criança estava nascendo; foi muito tranquilo, e eu não tinha medo de nada, não tinha mesmo, foi assim natural. Hoje todo mundo quer fazer cesária. Acho que é só pra marcar hora de nascer. O meu não, nasceu fruto maduro.

P/1 – Os três foram partos normais?

R – Três partos normais. O do meu filho, se tivesse algum método, não teria sido normal, porque ele nasceu com o braço junto, quatro quilos, não foi fácil não, acho que eu empurrava um prédio inteiro com o esforço que eu fiz, tá louco. Mas nasceu perfeito, maravilhoso, um meninão lindo. Até os olhos tremeu. Ana Beatriz foi fácil.

P/1 – E então foram todos pra casa da sua sogra, depois disso, que era na Lapa...?

R – Aí fomos com a Ana Beatriz pra Lapa. Não foi fácil pra mim morar com a sogra, na casa dela, aquele clima de morte... A Ana Cristina tinha quatro anos, o outro dois, o outro zero. Ela pegava o telefone: "Cadê meu avô, procura meu avô, telefonista", que tinha morrido o avô. E procurava dentro dos armários... E eu (chegar com tralha de criança?), visita de morte pro meu sogro, que meu sogro era um médico fantástico e boa pessoa. Ele saia lá com o Reverendo, cuidando de muita gente durante a noite também, ele era uma pessoa muito boa, e um excelente médico. Então, não parava de ter visita. Meu Deus do céu, e a noite criança chorando. Era duro mesmo, mas a gente tem mocidade naquela época, tudo leva, faz tudo que precisa...

P/1 – E então o seu marido trabalhava?

R – O meu marido trabalhou como engenheiro na General Electric. Quando eu o conheci, ele trabalhava em uma oficina da General Electric, em uma montagem de motores de trem, aqui na Vila Leopoldina; depois ele foi ser gerente de portáteis ali em Santo André, todos aparelhos portáteis – ali ele começou a construir junto com meu pai, porque meu pai tinha muito terreno em Santo André, tinha chácaras... Então eles começaram a fazer loteamento de casa. Se eu tivesse uma daquelas casinhas, hoje eu ia estar feliz, por causa do capricho que meu pai fazia as coisas; podia ser sobrado, o que fosse, um do lado do outro, com vila, com grama, era uma coisa linda, não era o que fazem hoje. Mas com aquela coisa: meu pai tinha mania de armário enorme; cada armário dele acho que dava um banheiro nessas casas de hoje, tudo era assim, espaço, dele... Com muito capricho. Então eles começaram a construir e foram tão melhor na construção, até que naquela época parou o financiamento pro BNH [Banco Nacional da Habitação] pra casa, e isso ficou uma defasagem total. A última casa que nós tivemos nós demos, porque invadiam, não vendia, não tinha mais financiamento... Então o Brasil é um tipo do país que muda as regras do jogo durante o jogo, essa é a pior coisa; você começa um propósito de fazer uma coisa, de repente não é mais aquilo. Então não tinha mais BNH, isso ocasionou uma porção de mudanças na vida. Aí ele voltou, veio essa oferta pra ver essa empresa americana em Chicago, pra fazer a montagem desse tipo de espiral, encadernação, plastificação... Ele vendia as máquinas e inclusive parou a importação, ele começou a desenvolver dentro das fábricas... Ele era engenheiro, né? E eu tive até minha empresa também, de encadernação e plastificação, prestadora de serviços. E naquela época perto do Collor, você nem conseguia material pra trabalhar direito. Aí chegou uma vez no meu escritório – eu nunca trabalhei, só xeretei a vida toda e acompanhei ele – um juiz, um desembargador, não sei o quê, que queria que eu fizesse o primeiro caderno de encadernação de São Paulo. Eu falei: "Capital?"; "Toda São Paulo, todo o Estado de São Paulo". Aí ele falou: "A senhora me arranja uma capa assim, não sei o quê, não sei o quê...". Eu procurei, procurei, só achei uma cor. Daí eu falei, em outra reunião: "Olha...". Ele falou: "Eu quero a capa azul". Eu falei assim: "O senhor é um homem poderoso, pode falar eu quero, eu não sou poderosa, eu não consigo, eu só tenho verde". Ele olhou pra mim: "Então faz verde". Tão bonzinho (risos). E eu fiz dentro do TRE [Tribunal Regional Eleitoral], com Segurança Nacional, Globo filmando, aquela coisa toda, fiz todos os cadernos de votação do Estado de São Paulo, não podia errar uma folha; se errasse uma folha da perfuração, tinha que ir pro Prodesp [Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo], lá longe, com segurança, voltar, pra ninguém deixar de votar. Foi assim, das oito da manhã às dez da noite, feito louca. Meu filho, Eduardo, nossa, fazia tão rápido naquela máquina os negócios, coordenava direitinho. Me ajudou muito umas funcionárias boas que eu tinha... Consegui fazer. Não foi brincadeira não. Também quando eu fui votar, falei: "Meu nome tá na terceira folha, quarto nome do lado direito"; "Como é que a senhora sabe?"; "Eu sou vidente", falei pra eles (risos). Eu fiz aquela coisa inteirinha, meu Deus do céu, não é brincadeira, foi um belo trabalho. Mas logo depois eu vendi a empresa, porque tinha que cuidar de pai e mãe. Pedido do meu pai: "Pelo amor de Deus, filha, não fica trabalhando", sabe aquela coisa antiga, porque sempre tem funcionário que era malvado, eles fizeram umas besteiras lá... Ele falou: "Vem cuidar de mim, por favor, eu pago pra você não trabalhar". Mas não era que trabalho porque eu pago, é porque eu gosto: "Lá não faço nada, só mando e ainda ganho dinheiro, pai", falo pra ele. Eu adorava o trabalho, mas eu tinha o suporte todo da empresa do meu marido, então quebrou a máquina e vinha o cara na hora arrumar, as coisas... Mas a copiadora aguentava quando não tinha muita encadernação pra fazer, mas aí eu vendi... Vendi a empresa, foi uma pena, acho que ela deu lucro quando eu vendi, que foi o lucro da venda. Mas é gostoso trabalhar, a gente se sente útil. Mas não deu.

P/1 – Então você parou de trabalhar e voltou a ficar em casa, cuidando dos seus pais...

R – É, meu pai ficou cego na velhice... E depois ele não sabia mais nada; muda o dinheiro, ele perdeu muito dinheiro que estava em um banco aí que falou – Comind [Banco do Commércio e Indústria de São Paulo S.A.], e muita coisa. Ele era um homem assim: foi um aristocrático que era de uma finura, não reclamava, não brigava, sempre ajeitava... E era de família já, de muitos irmãos, conhecidos... Mas, enfim, depois na velhice dele, ele não tinha mais segurança. Mesmo ele, foi soldado de 1932, da Revolução de 1932, pegou arma, ele era oficial... Quando ele faleceu, engraçado, eu não sou de brigar pelas minhas coisas, agora de pai e de mãe, sai de baixo que eu vou em cima. Eu fui até no governador. Falei: "Olha, o senhor não me conhece – fui no Geraldo Alckmin –, a sua mulher me conhece, conhece a minha família e morou no Sumaré, pergunta pra ela quem eu sou, ela sabe, ela conheceu o meu avô, eles moravam todos ali. O meu primo namorou uma delas, tudo. Então eu não vou falar besteira, se você quiser eu levo a minha mãe de noventa anos que ela está agora, ela vai até aí para o senhor ver que não é mentira e ela tem direito a uma pensão de Soldado 32". Um salário, pra gente brigar por um salário hoje, ah, briguei! Deram todo o retroativo, e ela ficou feliz que o marido deixou aquilo pra ela. Era um direito dela. Uma gracinha

P/1 – E ele contava as histórias de 1932?

R – Meu pai era Soldado 32. Eu não tenho nada mais, mas ela teve e era um salário, ou dois salários, sei lá, pra receber.

P/1 – Mas o seu pai costumava contar as histórias de como foi?

R – Não, meu pai ficou com asma na Revolução de 1932, ele tinha livre passagem em todos os lugares que ele falava pra buscar gasolina, aquilo lá era ouro na época. Comunicação. E ele teve que ficar acampado lá em Paraibuna, pegou asma na friagem... Homem bonito de olho verde... Achei a carteira dele disso; porque eu tive que desmanchar a casa, a minha casa tem de tudo... Achei a carteira dele e não joguei fora, claro, deveria jogar fora, né? 1932. Achei tão bonito, falei: "Ah, vou mostrar para os meus filhos", e por acaso ficou lá. Aí o governador falou assim: "Olha – o ajudante dele, que também chamava Geraldo – eu só posso mandar pensão se tiver a carteira de Soldado 32 dele". Você acha que alguém ia ter? Mas eu tinha. Falei pra ele: "Olha, você perdeu, porque eu tenho a carteira. Sem querer eu achei essa carteira na mudança que a minha mãe vendeu a casa e eu achei, ele tão bonito que eu queria mostrar para os meus filhos e por acaso está na minha casa". Daí ela recebeu a pensão, se não ela não ia receber, nem que eu levasse ela lá pra provar. Então ela foi... Ele falou: "A senhora me venceu". Falei: "Claro".

P/1 – E o seu pai faleceu... Quando foi?

R – Quando o meu pai faleceu? Nem sei o ano que foi, ele morreu com noventa anos...

P/1 – Já faz algum tempo?

R – Já... Já faz tempo... Meu marido faz oito anos que morreu, ele deve ter morrido há uns 12 anos, 11 anos, mais ou menos.

P/1 – Sua mãe continuou morando sozinha?

R – Na mesma hora veio morar comigo (risos). As pessoas perguntaram: "Com quem é que você vai morar?". Porque eu tenho outra irmã, a Teca, que é nove anos mais nova e mora em Bauru. "Com quem você vai morar?"; "Ah, eu vou morar com a Cidinha, ora". Nem falou comigo. "Vou morar com a Cidinha, ela sabe tudo a tempo e a hora" (risos). Era o jeito dela falar, era muito engraçado, sei nada... Ia ao medico, se eu não fosse junto: "Não, não, que você sabe mais que ele" (risos). Ai, aquela confiança que dava dó, como os velhos viram criança. Alegre, mas ela era muito alegre... Quinta-feira ela ia jogar no Club Homs, você se matava... Ninguém precisava falar que era quinta-feira, o que ela não queria descer pra tomar café – porque a minha casa tem escada e ela não gosta –, já descia pronta, de colar de pérolas, tudo, prontinha com a bolsa pra ficar lá embaixo pra esperar a hora de ir para o jogo. Tinha o motorista dela, ela era a mais velha, já estava com quase noventa anos, e ela falava para o motorista que podia levar os outros que eram mais velhos, mas ela era a mais velha, só pra ela passear, tadinha...

P/1 – Então moravam na sua casa: você, seu marido, sua mãe. Seus filhos ainda moravam com você?

R – É, a minha mãe fez noventa anos em agosto, e ele morreu em setembro. Ele desceu só pra ver o bolo dela, porque ele já estava muito definhado, mas ela ficou tão alegre de fazer noventa anos. E eu falei: "Eu não posso fazer nada". Só estava cuidando dele. Contratei um buffet de uma amiga, minhas filhas viraram pra ela: "O que é que você quer, vó?"; "Só flor cor de rosa". Tudo era cor de rosa. Ligavam pra mim: "O que é que eu dou pra sua mãe?"; "Qualquer coisa cor de rosa: lençol cor de rosa, flor de cor de rosa, o que você quiser...". E ela adorava isso, adorava a vida: alegre, faceira... Por isso que meu pai casou com ela... Bonitinha. Mas os dois jogavam muito bem, tinham uma memória ótima, não se esqueciam de nada... Coisa boa ficar velho assim, com qualidade de vida. Mas também tinham uma filha que ajudava, viu? Bastante (risos). A outra não podia ajudar tanto porque estava morando mais longe, mas claro, era a caçula.

P/1 – E os seus filhos se casaram já?

R – Os meus filhos? Tem a Ana Cristina, mais velha, casou como ela queria, como princesa, vestidão, “rendão”... Linda. Muito bonita ela é, olhos verdes que nem o pai, e tem um filhinho que eu já mostrei pra você a foto na bolsa, o João Paulo, com olhinho azul lindo. E o Eduardo também, casou com a Camila e tem dois filhos, todos parecem com ela, nenhum tem os olhos dele... (risos). Mas são lindos os dois: o Enzo e a Helena, e a Helena me lembra a minha infância, porque eu era a única menina no meio de meninos, ela também, mas ela se impõe que nem eu, brinca mesmo. E são só os três netos, porque a Ana Beatriz é solteira, é uma psicóloga, arte terapeuta, tem um consultório na Vila Madalena e é excelente na vida profissional; lida muito com criança. Eu falo: "Olha, filha, a vida te deu muito mais filhos que para os seus irmãos, porque você cuida dessas crianças, com a capacidade que você tem...". Não, cada caso que aparece, que recuperar pra sociedade umas crianças com problemas: sequestro, estupro, gagueira, deficiências pequenas, maiores, menores... Ela é ótima pra isso. Ela tirou o meu recalque que ela estudou no Sedes Sapientiae que eu queria e eu não consegui, sabe? Mora comigo ainda, mas sei lá... Tem um monte de namorado, de repente junta com um namorado...

P/1 – E como foi ser avó depois de ter três filhos?

R – É uma delicia! E eles têm uma avó muito ridícula eu acho, porque a avó é igual... Eu tive até que fazer uma cirurgia no ano passado, nessa perna, e estava andando com uma bengala, eu chego no condomínio – os dois moram no mesmo condomínio na Raposo Tavares –, a criançada tudo veio pra cima de mim. Então falou: "Vó – eu sou avó de todos –, você vai brincar de cavalinho?". Só porque eu estava com a bengala, ó que delícia. Eu falei: "Não, a vovó tá com dodói". Eles levantaram minha calça pra ver onde era o dodói que eu tinha feito, ai, judiação. Tem três anos, quatro anos, sabe, são muito pequeninhos. E aí viraram: "Mas você não vai brincar?". Eu falei: "Vou. Hoje vai ter uma guerra de picão aqui nesse condomínio"; "O que é picão?"; "Tá vendo! Vocês não sabem nada, só ficam aí com esses joguinhos, joguinhos, joguinhos... Vocês não sabem brincar. Vamos fazer guerra de picão". Peguei lá no mato os picãozinhos com eles, todos eles caçaram, fizeram munição, tudo... Aí a minha filha ligou na portaria: "Vocês viram a minha mãe por aí?"; "Ela está fazendo guerra de pinhão". Não é pinhão, é picão, com certeza (risos). Cada um que passava mandava o negocinho e grudava nas costas, o picão, né? Bobagem. Escorregar em uma caixa de papelão, empinar pipa... Eu gosto muito de brincadeira ao ar livre, nada de ficar parado no quadradinho da televisão, nem aqueles joguinhos que me irritam. Mas eles vão lá em casa, querem ver tudo que era do avô, é impressionante. O meu marido conheceu só o Enzo, que o Enzo tinha um mês quando ele morreu. Tem foto dele e ele falou assim: "Pelo menos o meu nome continua". E ele tem loucura pra ver as coisas do avô. Domingo foram lá em casa e eu dei uma maleta pra ele: "Vovó, o que é que tem aqui dentro?". Eu falei: "Não sei". Ele falou: "Era do vovô?". Era mais minha que do avô, eu falei: "Era, era também do vovô. Mas eu acho que eu consigo abrir esse segredo"; "Mas eu já virei, já virei aqui"; "Mas eu sei, o segredo é o número da casa, dessa maleta". Daí eu fiz e sem querer era mesmo; ele ficou radiante, levou na escola ontem, minha nora falou, levou três máquinas velhas fotográficas, umas medalhas do avô, que o meu marido tinha um monte de medalha e de troféu, além do que era esportista também. Então levou tudo, mas ele está se achando, sabe? É uma gracinha isso. Eles fazem o que querem lá em casa.

P/1 – E só voltando um pouquinho: você tinha falado que você e seu marido tinham o costume de viajar bastante, como é que eram essas viagens, tem alguma que é marcante?

R – Ah, graças a Deus que tinha as duas avós pra cuidar, porque nós viajamos bastante. Primeiro pelos negócios dele mesmo, que tinha que ir para os Estados Unidos várias vezes. Às vezes os próprios Estados Unidos convidavam todos os revendedores dessa empresa de encadernação – (General Biden de Chicago?) – pra fazer uma turnê juntos pra se conhecer. América Latina, coisas assim... Então uma vez nós éramos oito países dentro de um ônibus na Guatemala. Imagina se eu iria um dia pra Guatemala, só assim mesmo, né? Aí fomos pra Guatemala, foi divertidíssimo; ficamos em um hotel que parecia o (Mediterranean?), enorme, sabe? Nossa, foi muito engraçado. No fim, quando souberam que eu era brasileira, se eu sabia fazer caipirinha... Pronto! Pararam o ônibus no supermercado: leite condensado, abacaxi, maracujá, o que acharam... E eu fiz pro hotel inteiro. Eu lembro da cozinha daquele hotel: "Por favor o liquidificador"; "Não, não, liquadora" (risos). Fizemos, foi uma farra. Mas era muito divertido, porque os Estados Unidos patrocinava toda essa interação da gente e, muitas vezes fomos pra Chicago, o pessoal lá, os empresários mais graduados, telefonavam, que era pra eu reservar um dia pra comer a lagosta do (Meni?), que eu gostava. O outro ligava e: "Hoje você reserva um dia pra nós comermos um cheeseburger, que você gosta, debaixo dos willows” – que é o chorão, uma árvore lá, um lugar lindo; "Tudo bem". Era assim muito gostoso. E eu tenho uma grande amiga que é mulher de um dos diretores; semana passada ela me ligou pra me convidar pra fazer um cruzeiro com ela, mas eu não vou não, não estou pra isso agora. E ela perguntou: "Quando é que você vem pra cá?". (Veio?) em um verão daqueles, porque é muito frio lá, mas é gostoso também ficar lá, assim na primavera... É bonito o lugar. Nós viajamos bastante... Fomos ao Japão em 1985, nós fomos ao Japão ver aquela feira de Tsukuba. Meu Deus do céu, como é cheio de japonês aquele Japão (risos). Anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá, pra cá... É um monte de japonês. Eu falei: "Eu não aguento mais, é um bando na rua". Todo mundo. Fila do metro você não cruza, eu falei pra ele: "Estou meio cansada". Caríssimo tudo pra nós, mas ele estava alucinado, porque via chip de computador em 1985 na rua, e ele era engenheiro eletrônico, adorava tudo quanto era maquininha... No fim, eu estava tão cheia de ver computador, eu falei: "Ah, vamos ver um Toyota, vamos ver outra coisa". Ele falou: "Não, não, eu vou de novo....". Imagine, “tem no camelô coisas pro meu computador”. Eu falei: "Então fica aí, que eu vou sozinha no Shopping Center, eu quero ver moda do Kenzo..."; "Você vai andar sozinha em Tokyo?"; "Com certeza". Porque na rua tem dois guardas com duas tarjas, o que tem vermelho fala inglês ______. "Vou". E aquelas mulheres andando lá com os passinhos e eu ia atrás delas; eu entrava em um lugar, tinha gente que passava a mão em mim, porque eu sou muito clara, então achavam... Criança, sabe? Eu achava tão engraçado, parecia um ET naquela época. Mas entrei em uma sorveteria... E ele falou: "Sete horas no hotel". Eu falei: "Tá bom". No caminho tinha uma sorveteria e eu adoro sorvete: "Ah, não, vou tomar esse sorvete, não vou ter outra chance" (risos). E lá é diferente, eles tem até lata de café como se fosse máquina de Coca-Cola, de tanto que eles gostam. Cheguei lá e sentei, todo mundo já começa a rir só de olhar pra minha cara, naquela época, né? Hoje já espero que seja bem diferente. Daí falei assim: "Você não fala inglês? Você não fala francês? Você não fala italiano? Então vem comigo, vamos lá na vitrine que eu vou falar em português o que eu quero, vem comigo", porque nas vitrines tinha todas as comidas feitas, arrumada, o sabor, tudo; todo mundo podia apontar o que quer, por que quem que fala japonês? Não dá. Então eu sei que depois fizemos uma viagem ao interior do Japão... Mas o que eu mais queria ver era a Muralha da China... Linda... E fazer o Cloisonné. Eu gosto de ver as coisas típicas do lugar, sabe? Bali eu amei, não a praia, praia nós temos muito mais bonitas, mas os costumes... Tem até um livro agora que fala disso: "Comer, Rezar, Amar...", sei lá o quê... E os costumes de Bali são diferentes: cinco horas da tarde, coisa linda as mulheres com aquelas roupas vermelhas... Então, viagem nós fizemos demais. Estados Unidos acho que eu conheço mais que muito americano, Canadá, Europa... Fizemos quatro mil quilômetros no interior da França quando meu filho Eduardo estudava na Inglaterra – foi fazer um curso na Inglaterra –, aí foi de viagem de estudante, fazendo piquenique pela estrada, coisa mais gostosa... Uma das melhores viagens da minha vida; chegava no supermercado, eu não sabia o que eu comprava, cara era a Coca-Cola, vinho era barato, aqueles queijos maravilhosos, tudo era barato. Fazia o piquenique na beira da estrada, todo posto de gasolina tinha um parque pra você fazer um piquenique. As fazendas são do tamanho de um quarteirão, então o fazendeiro fica na porta vendendo o morango, eu explicava onde era o Brasil, conversava, dava aula de Brasil em francês, e era muito divertido. Em um minuto você mudava a moeda naquela época, mudava o clima, mudava tudo; hoje você pega um carro, sai da Costa Azul, vai subindo pra Itália, passa na Suíça, já muda tudo. Acho que deve ser mais divertida do que com o euro agora, tudo igual... Mas foi muito bom nosso passeio.

P/1 – E o seu marido faleceu há oito anos? Como que foi? A separação...

R – Foi muito difícil, muito difícil, porque ele preenchia todos os espaços... Era dinâmico, alegre, ele teve qualidade de vida praticamente até o fim, fez uns tratamentos diferentes também... Mas aí a gente foi tentar tomar conta da empresa, mudamos a empresa dos Jardins pra Raposo Tavares, que eles moravam pra lá, foi muito confuso, até fechar a empresa e vender, sabe? Aí voltamos pra casa, que é uma pena, eu sou muito ativa, eu precisava ter uma coisa pra fazer, então voltei pra casa de novo. Eu faço uns bazares de vez em quando com umas bijuterias que eu gosto... Coisa feminina. Mais xereta que tudo. Não vou dizer que eu ganho dinheiro, que eu não ganho não, mas eu me divirto. Graças a Deus eu não preciso trabalhar.

P/1 – Então hoje como que é o seu cotidiano?

R – Olha, realmente a minha casa é muito grande e eu adoro ela. E como a gente construiu, vou te contar... E ela tem, assim, a casa é todo mundo lá dentro também, né? Então são dois quartos de empregada enormes, cheios de mobília... “Ah, porque eu não vou jogar fora, não sei o quê, alguém pode querer, essa coisa tão fina, não sei o quê...” Menina, esse ano eu resolvi que eu vou dar uma limpa lá. Tem piscina aquecida, porque é casa de engenheiro; tem uma piscina gostosa, pequenininha. Tem uma mina d’água de água pura, são quatro mil litros de reserva de água, porque ali na Vila Madalena tem muita mina d’água. Dá até trabalho pra mim, sabe? Porque às vezes o motor... Mas meu marido fez ______ uma filtragem: desce e cai em um reservatório, eu posso jogar pra caixa, eu já analisei, pra beber tudo... Mas sempre faço sistematicamente uma análise. Mas estou eu, a minha filha e o cachorro. Agora morreu meu pastor, estou só com o shih-tzu. Mas eu gosto muito de morar ali, pela localização, é muito segura, a gente tem guarda há anos e anos; toda a rua, revezando, 24 horas, não só guarda, é um passeando com o cachorro, o outro que abre pra empregada, sabe aquela coisa que parece que você mora no interior? Todo mundo se conhece ali... Não os proprietários, mas os empregados que funcionam... E que começou aquilo por minha causa, porque eu fui assaltada nessa casa uma vez. Mas eu gosto de morar ali, sei que está dando muito trabalho pra mim a casa e hoje a gente não tem gente pra ajudar, mas eu adoro ali, o dia em que eu sair eu vou sentir... Pegar um elevador pra mim é morte; já começa na coisa fechada. Eu gosto muito de verde; se você soubesse o que tem de passarinho na minha casa... Porque eu boto fruta. Uma delícia. Tem planta. É gostoso, sabe? Não tenho muita planta porque ela é encostada no morro, é alta, não dá, mas você vê fora, eu levo meu computador, fico digitando, olhando lá fora, é tão gostoso. Não parece que você está preso.

P/1 – Você estava falando do computador, você tinha comentado com a gente que você faz aulas de informática também, como é que começou isso?

R – A gente não pode falar que já fez, porque tudo muda. Então agora é assim: eu já fiz curso, meu genro é um expert, o Paulo, casado com a Ana, entende tudo de informática – minhas filhas também sabem de tudo. Mas ele... A minha filha é psicóloga, ela tem que dar assistência pra outra psicóloga, então ao invés da moça pagar pra ela a assistência que tem que dar, ela dá aula pra mim, depois almoçamos todas juntas, está ótimo. Me ajudou a fazer esse trabalhinho... Sobre o vovô... É muito bom. Sempre tem gente em casa, graças a Deus.

P/1 – E hoje, quais são as coisas mais importantes pra você?

R – Hoje? Prestar uma homenagem para o meu avô, porque isso é que eu acho bom, eu sou a neta mais velha, e eles se perdem sem saber a origem das coisas, porque é tão difícil você saber por que é que eu tenho isso, de onde veio, por que veio, quem trabalhou tanto pra gente chegar onde está... E foi ele que com doze anos se fez sozinho, com dezesseis já estava no Rio de Janeiro... Pense na época, distâncias... Rio de Janeiro, se fazendo sozinho, comprava café em Minas, ele já via o que era bom de Minas – se tornou um dos maiores exportadores. Então ele se fez sozinho; o tio pode ter ajudado, mas ele era muito esperto, ia pra lá, estudava no Rio, aqui, onde dava, e trabalhando. Isso eu acho fantástico, porque é um exemplo de vida, de honestidade e de amor ao próximo, como ele sempre teve. Então eu queria que os meus primos todos, netos, participassem disso também.

P/1 – E quais são os sonhos hoje?

R – Hoje? Sonhar? Sonhar a gente sonha sempre, porque se não, não vale a pena a vida. Eu gosto de ver a família, só o sonho da família unida, alegre, respeitando um ao outro nas suas diferenças e que a vida continue nos deixando sempre agrupados... Agora vou passar a páscoa na casa da minha irmã, lá em Bauru, vou com as filhas e um neto, o outro vai com a sogra (risos). E assim é. Mas estou sempre, a minha alegria é sempre estar com os três filhos e os três netos... E festa, porque eu sou muito festeira.

P/1 – Tem alguma coisa que eu não te perguntei e que você gostaria de contar pra gente?

R – Não. Eu fiz pra você um resumo todo da história dele, e inseri cada um deles mais ou menos aí, as irmãs da minha mãe – um dos casos mais tristes que teve de lá que eu só te falei um pedacinho: uma das irmãs da minha mãe, a mais nova, que era a mais amiga dela, mais nova não, não era a mais nova... Ela morreu de parto e sabia que ia morrer no parto, e uma dessas influências nefastas da Igreja não deixou ela tirar a criança, ou era ela ou era a criança. Pra você ver, quando eu tive meu filho como era retrógrado, imagine antes... Então isso foi uma das coisas que abalou profundamente meu avô, porque a casa da filha era do lado da casa dele. Ele saiu da casa dele, dividiu o terreno no meio e foi morar na Doutor Arnaldo, porque não aguentava olhar, sabendo... Porque foi uma coisa triste. E esse meu primo que é muito querido meu, mais velho, que é filho dela, esse está sempre junto, as tias criaram. Depois tinha outra menina, mas ela morreu de parto, quando ela nasceu, Marilia, que já faleceu hoje; era mais nova e já faleceu. Isso foi uma coisa que abalou muito a família, muito, por que você não pode lutar contra o que não dá pra lutar. Era muito difícil a época, não se sabia nada. Enfim, mas isso aí foi o que abalou, mas não que desmanchou a família não, sempre fomos muito unidos, todos.

P/1 – E antes de terminar, eu queria te perguntar... A gente acabou escapando no meio das perguntas, mas você tinha comentado sobre a TV Tupi que vocês frequentavam, como era isso?

R – Chateaubriand que levou a televisão Tupi pra lá. A rádio difusora foi meu avô que implantou, está lá escrito na história dele, e era engraçado porque, quando começou a televisão, não tinha recurso nenhum, quem tinha televisão era uma coisa, todo mundo ia ver naquela casa. E era engraçado porque os artistas viviam ali, faziam "Alô, Doçura!", o John Herbert, Eva Wilma e eles botavam um monte de calço para rolar pela grama, pra cair lá embaixo e a gente assistia tudo lá de casa. Depois a gente ficava brincando e entrava pra ver programa de palhaço... Mas não podia ninguém chegar pra brincar comigo que meu irmão já mandava pontapé pra sair de perto, era uma coisa. Mas muitos acabavam de gravar e iam brincar com a gente. Morava a Hebe Camargo ali embaixo no Sumaré, a Inezita Barroso, Romero Silva, que era um dos pioneiros da televisão... Muitos artistas... Tinha uma artista, Geórgia Gomide, que eu não sei nem se está viva ainda, acho que está... Ela ia em uma feira lá no Sumaré, ela estava fazendo uma novela que ela era malvada, ela tinha que sair correndo porque ela ia apanhar das mulheres como se fosse verdade aquilo (risos). Foi muito engraçado começar a televisão.

P/1 – Tá certo. E Cida, como foi contar a sua história e a história da sua família pra gente aqui?

R – A gente faz uma retrospectiva da vida, e a vida vale a pena ser vivida, viu? É muito boa, muito boa. Quando você tem uma família estruturada é muito bom, primos, irmãos... É isso que dá força pra você frequentar a vida. Eu já nem falo hoje de casamento, que hoje é tão difícil casar; todo mundo experimenta daqui, experimenta dali, daí casa... Mas meus dois filhos são casados, a outra já não conseguiu casar não, já foi pedida em casamento, teve vez que era tão linda, mas... Acho que não quer. Mas, eu sei que a família é a segurança que a gente tem, é o apoio, é a estrutura, pra mim foi muito bom lembrar isso e passar isso para os mais novos, tive esse privilégio.

P/1 – Tá certo. Então a gente agradece, Cida, muito obrigada por tudo.

R – Muito obrigada.

Recolher