Projeto Ponto de Cultura / Museu Aberto

Depoimento de Humberto Consiglio

Entrevistado por Cláudia Fonseca, Melody Umori e Zilda Fressa

São Paulo, 15/12/2007

Realização: Museu da Pessoa

PC_MA_HV094_Humberto Consiglio

Revisado por Paulo Ricardo Gomides Abe

R- Meu nome é Humberto Consiglio. Eu nasci em São Paulo, no Brás. Nasci no dia 16 de dezembro de 1931. Naquele tempo, sabe como é, as coisas eram diferentes. O meu pai me registrou como 2 de janeiro de 1932.

P/1 – O senhor sabe por que dessa história? Por que ele demorou a fazer o registro?

R- É uma questão de fazer o exército. Eu não ia passar para classe e em 32 eu seria um pouco mais velho quando fosse fazer o exército. Foi a desculpa que ele deu.

P/1 – O senhor nasceu em casa ou em hospital?

R – Nasci em casa. Naquela época não existiam tantos hospitais, tantas maternidades. Eu nasci em casa com parteira. Tinha uma parteira que fazia o serviço onde eu morava e eu nasci em casa.

P/1 –E o nome dos seus pais, Seu Humberto?

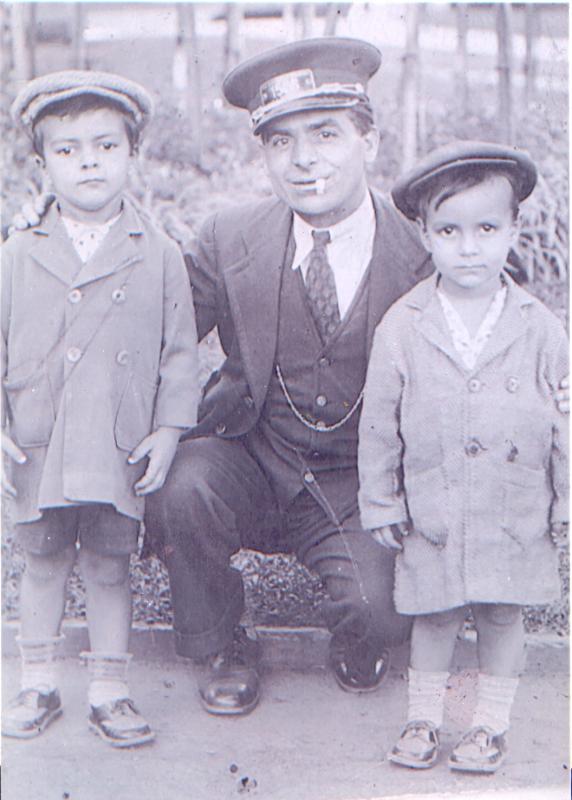

R – Meu pai, Antônio Consiglio. E minha mãe chamava-se Augusta Paulínio Consiglio.

P/1 – O seu fazia o quê?

R – O meu pai, ultimamente, ele era cobrador de bondes aqui em São Paulo. Ele trabalhava na Light, na antiga Light.

P/1 – Mas ele nasceu na Itália.

R – Ele nasceu numa cidade chamada Grisolia, na Calábria, Província de Consenza. Pra senhora ter uma ideia, eu estive há pouco tempo lá na cidade onde ele nasceu. É uma cidade que foi fundada no ano de 1100. Imagine a senhora que depois de 400 anos o Brasil foi descoberto. Fica lá em cima no topo do morro, é uma pequena cidade.

P/1 – E lá qual era atividade dele?

R – Ele não chegou a trabalhar lá por uma razão. Porque o meu pai nasceu em uma família que se destacava na região. Naquela época, pra você ter importância, o padre era da família. O síndico, que corresponde ao prefeito, era também da família. E quando o meu pai nasceu, os meus avós colocaram ele no seminário. Ele era um dos últimos filhos de oito ou nove filhos que eles tinham. Eram só dois homens e ele era um dos últimos. Ele não se deu bem no seminário e ele saiu do seminário.

P/1 – E a história da imigração dele do Brasil, o senhor conhece?

R – Sim, eu conheço, conheço bem. Porque é uma história um pouco diferente. O meu pai tinha um cunhado que ia imigrar para o Brasil. E eles fizeram lá uma caravana como se fazia lá naquela época e foram todos para Nápoles, onde saía o navio. O meu pai também foi, ele era um menino ainda com 16, 17 anos. Naquela época com 17 anos era um menino ainda. Com 17, 18 anos ele foi para Nápoles também. Quando estava dentro do navio, o meu avô disse pra ele: "Olha, você vai para o Brasil junto com o seu..." Ele não sabia daquilo: "Por que isso?" Eu soube há pouco tempo porque tem um diário dele. Foi por um problema amoroso, ele tinha lá um problema amoroso e embarcaram ele no navio. E ele veio embora não para o Brasil, foi para a Argentina. Não sei se eu tenho de prosseguir...

P/1 – Fique à vontade, Seu Humberto.

R – Chegando na Argentina, ele sofreu bastante porque não trabalhava, nunca trabalhou, não sabia fazer nada. Então é aquilo que os imigrantes brasileiros fazem: foi lavar prato, carregar banca de pedreiro, e tudo o mais. Uma situação muito difícil. O cunhado dele, que estava na Argentina, que foi junto, também veio pro Brasil. Veio embora para o Brasil e deixou ele sozinho. Nesse meio tempo, na guerra de 1914, a Itália entrou na guerra e ele se alistou como voluntário. Ele entrou como voluntário, foi para onde saía o navio. Eles entraram no navio e tinham festas imensas no navio. Conta ele que quando o navio começou a deixar o porto, as luzes do navio se apagaram e os comandantes disseram: "Quando nós chegarmos em Nápoles, vocês vão ser sondados. Hoje durante o dia e a noite, todos os dias, vocês vão treinar para serem soldados". E quando eles chegaram em Nápoles, o navio demorava uns 12, 15 dias para chegar, quando chegaram em Nápoles eles eram soldados.

P/1 – O senhor encontrou um diário do seu pai? É isso, Seu Humberto?

R – É. O meu pai fez um diário de guerra onde ele conta um pouco da vida dele anterior e depois ele conta das peripécias durante a guerra de 1914 a 1918, quando ele combateu.

P/1 – Onde estava esse diário? Ele foi passado para o senhor?

R – Não, o diário estava na casa dele. Ele faleceu e quando ele faleceu o diário ficou comigo. Ele se dava muito bem comigo e antes de morrer ele me deu o diário dele. Ele havia rascunhado o diário e depois ele passou a limpo o diário. Ele escrevia muito bem, escrevia corretamente o italiano. Ele escrevia muito bem e o diário está comigo.

P/1 – Esse diário está todo em italiano?

R – Está todo em italiano o diário, contando as peripécias da guerra e tudo mais.

P/1 – E a sua mãe, Seu Humberto? Ela também nasceu na Itália?

R – A minha mãe veio pro Brasil muito pequena. O meu avô imigrou... Ele era de Florença, imagina? Uma cidade que hoje é... Naquele tempo passava-se muita necessidade em Florença e eles vieram para o Brasil. O meu avô trouxe nove filhos para o Brasil. Vieram para cá, chegaram em Santos. Em Santos trouxeram eles para imigração. A imigração, o patronato... Existia um patronato italiano que existe ainda hoje. O patronato italiano fez um contrato para ele trabalhar numa fazenda de café em (Abaré?). Para vocês terem uma ideia, eles iam de trem, embarcavam na Estação da Luz e o trem ia até Sorocaba, era o máximo que ia. Depois de Sorocaba até Avaré tinha o ramal. E acontece que chegando lá em Avaré, a minha avó, disse que ela chorava porque ela viu que era tudo mato. Para terem uma ideia, tinha índio ainda (risos). Eles trabalharam muito lá, fizeram, como é que se falava naquela época? Fizeram fortuna. Eles ganharam bastante dinheiro e tudo mais. E quando meu avô tinha conseguido dinheiro, inclusive para comprar uma pequena propriedade lá, ele resolveu voltar para a Itália. Disse: "Agora eu vou gastar tudo que eu ganhei". E gastou, gastou tudo que ele havia ganho aqui (risos). E foi, disse: "Agora eu volto pra lá pra fazer, outra vez, fortuna". E voltou com toda família outra vez para o Brasil. Quando chegou aqui em São Paulo a situação era bem diferente e ele acabou morrendo naquela gripe espanhola de 1914, se não me engano, uma gripe forte aqui. Ele acabou morrendo e os filhos ainda estão por São Paulo, alguns ainda vivos. Um ou outro vivo ainda esta por São Paulo.

P/1 – Então seus pais se conheceram no Brasil?

R – Meu pais se conheceram no Brasil. Meu pai, como eu disse pra senhora, ele era cobrador de bondes. Minha mãe trabalhava numa tecelagem no Jardim Paulista, na Tecelagem dos (Calfate?). Ela tomava o bonde e ele não cobrava a passagem (risos)!

P/1 – Se apaixonou, então.

R – É, ele não cobrava. Acabaram se casando em 1929, tiveram três filhos. Eu sou o segundo.

P/1 – Então fala dos seus irmãos. Tem um antes do senhor?

R – Tem um antes. O meu irmão mais velho chama-se Vespaziano. Ele tem, na realidade o meu irmão Vespaziano não é um exemplo, ele tem um QI elevado e tendo um QI elevado, as notas dele eram sempre dez na escola onde ele passou. Ele ganhou uma bolsa de estudos já quando ele estava fazendo o primário. O Governo do Estado estabelecia uma bolsa de estudos para os melhores alunos de escolas públicas do estado. E ele ganhou uma bolsa de estudo como o melhor aluno e foi estudar no Colégio Bandeirantes. Formou-se no Bandeirantes, depois ele formou-se também em Contabilidade; depois ele fez Economia. Depois de Economia ele trabalhou no Banco do Estado e lá no Banco do Estado ele conheceu e trabalhou junto com o Delfim Neto, que era o chefe dele. Junto com o Delfim Neto, eles fizeram o primeiro plano de governo, não sei de que governo foi, me falha a memória agora. Então ele entrou no governo, entrou e começou. Ele foi presidente do BADESP, ele foi presidente do Ceasa, ele foi Oficial de Gabinete do Governador Ademar de Barros. Ele trabalhou no governo durante muitos anos e sempre... Hoje está parado, está com problema de saúde, mas naquela época ele foi um homem que se destacou pela honestidade. E até hoje falam muito dele, da honestidade. Ele poderia ser um homem rico, não é pobre, mas ele não é milionário como poderia ser.

P/1 – Depois tem o senhor.

R – Eu, logo que eu comecei a estudar, depois que eu fiz o curso primário... Nós tínhamos um parente que é um dos que fundaram o Colégio Rio Branco e eles tinham outros colégios, inclusive tinha um na Rua Augusta que era o Caetano de Campos, não tem nada a ver com a Praça. Eu estudei lá no Colégio Caetano de Campos por conta da família desse pessoal que fundou esse Colégio Rio Branco. Eu terminei o curso de Contabilidade, um curso ginasial. Fui fazer Contabilidade, depois fiz Economia e depois de casado, com três, quatro filhos, eu fiz Direito.

P/1 – E tem mais um irmão ou irmã?

R – Tenho mais um irmão, chama-se Mildo. Mildo tem pouca história, ele trabalhou comigo durante muitos anos, mas nunca fez curso superior, nunca quis fazer. Ele chegou a ir comigo fazer Direito, mas acabou não fazendo, não gosta disso. Ele gosta de lecionar, ele é professor. Ele gosta de lecionar, o prazer dele é dar aula, ele dá de contabilidade.

P/1 – Vocês cresceram no Brás?

R – Não é bem isso. Nós crescemos lá durante alguns anos, depois nós mudamos para a Vila Moacir, que é aqui em Indianópolis, onde está hoje o Shopping Ibirapuera. Nós havíamos comprado ali uma casa e vendemos inclusive para que fosse construído o Shopping Ibirapuera. De lá pra cá nós sempre estivemos aqui pro lado de cá, aqui no...

P/1 – Até que idade o senhor ficou lá no Brás?

R – Até 1954.

P/1 – Até 1954, quer dizer, 20 anos!

R – É, 20 anos.

P/1 – E como é que era o Brás, Seu Humberto?

R – (risos) Era muito diferente de hoje, era bem diferente. Primeiro de tudo eu me lembro bem do seguinte: existia muita carroça, muito animal, muita coisa. Em frente à casa em que nós morávamos, existia uma coisa que não existe hoje, era uma ferraria que era onde se colocava as ferraduras nos cavalos na época. As ruas eram arborizadas. Eu lembro que a nossa rua era uma rua bonita, arborizada, era uma travessa da Rua São Caetano. Mas era uma rua bonita, arborizada.

P/1 – Como chama essa rua?

R – Rua João Jacinto. Ao lado tinha o Rio Tamanduateí, que também era um rio onde tinha até peixe (risos) na época. O Brás era tranquilo, um ou outro carro, muita carroça, muito animal pela rua.

P/1 – E os vizinhos, como era a convivência?

R – Excelente, excelente, excelente! Naquela idade nós éramos de uma classe nem média lata e nem média baixa, uma média média. E todo mundo era mais ou menos da mesma coisa. Acontece que naquela época estourou a guerra de 1939 a 1946 e a guerra parece que une os povos. Os vizinhos, todo mundo, as notícias que chegavam com muito atraso sobre a guerra na Europa. Eu lembro de algumas coisas, por exemplo uma coisa que existia era o blecaute. Blecaute era o seguinte: o governo fazia um treinamento para que todas as casas apagassem as luzes, não ficava nem uma luz acesa. Porque eles pensavam da seguinte forma, vêm os aviões bombardear a cidade e onde tem luz (risos). Hoje é bobagem bombardear a cidade onde veem luz. Então era o blecaute.

P/1 – Mas era o governo que treinava, como é que era?

R – O governo dava umas instruções nesse sentido e quando chegava no dia, ele avisava: "Dia tal vai ter blecaute". E todo mundo apagava as luzes, ficava tudo...

P/1 – Mas avisava como? Pelo rádio?

R – Pelo rádio, não tinha televisão na época. Então o que acontece é o seguinte, como todo brasileiro, o blecaute era um motivo de farra (risos). Todo mundo achava aquilo engraçado, achava bom, bacana. Não se podia sair na rua, mas a gente saía (risos). Era isso, era o blecaute que existia. Mas era uma época difícil, de qualquer jeito era uma época difícil. Primeiro, não tinha pão porque não tinha farinha. O pão era racionado. Tinham duas coisas que eram racionadas: o pão e o óleo para cozer. O governo distribuía para cada família um carnezinho com um ticket. De acordo com o número de pessoas, você tinha direito a obter tantos quilos de pães, o óleo, tantas coisas de óleo. Era assim, as coisas eram difíceis e complicadas. Mas para nós, especialmente para a minha família na época, era muito difícil porque nós éramos descendentes de italianos e éramos chamados de carcamanos. Nós éramos os carcamanos, então era difícil. Tinha dia, vários dias, meu pai nos chamavam e dizia: "Olha, cuidado com o que vocês falam, cuidado com isso. Não falem nada, cuidado que podem ser presos". Tinha sempre aquele negócio, foi uma época muito difícil para nós crianças, nós tínhamos sete, oito, nove, dez anos de idade. Era muito difícil, complicado: “Por que isso? Nós não somos iguais?”

P/1 – Então havia mesmo uma certa perseguição?

R – É, vamos dizer uma distância. Uma distância de quem era alemão, japonês ou italiano, que era o Eixo da época que combatia os aliados.

P/1 – Vocês sentiam isso na escola, por exemplo?

R – Em todo lado. Agora a senhora imagine, o meu pai, como eu disse, era cobrador de bonde. Ele falava um portunhol (risos) e era difícil também para ele trabalhar ali. Porque na época, quando se pagava a passagem precisava trocar o dinheiro. Tinha que trocar o dinheiro e era difícil, era muito aplicado. Ele passou muito apertado durante todos esses anos da guerra que foi até 45, 46. Eu lembro também algumas coisas interessantes da época. Como eu estudava lá na Rua Augusta, um dia disseram: "Terminou a guerra, terminou a guerra". Foi aquela farra (risos). Terminou a guerra e tal, todo mundo na rua gritando e depois chegamos na cidade: "Não, não terminou a guerra, tem a guerra do Japão ainda. Terminou na Europa, mas ainda tem no Japão". (risos) Volta todo mundo. Vai outra vez, outro dia: "Terminou a guerra". Para tudo, aquela coisa. Eu agora estou me vendo na Rua Barão de Itapetininga cheia de gente com aqueles papéis picados, jogando, assim que a guerra havia terminado. E terminou mesmo a guerra.

P/1 – O senhor estava passando na Rua Barão de Itapetininga?

R – É, não é bem passando. Eu fui lá! Tinha que atravessar a cidade para tomar outro bonde para chegar em casa e passei ali na Rua Barão de Itapetininga e vejo aquela alegria de que tinha terminado a guerra, a guerra terminou. Depois, naquela época tinha muito feriado, era o seguinte: chegou o primeiro escalão chamado (Siscalão?) de soldados brasileiros que foram para Europa e quando voltavam era aquela coisa, feriado (risos). Iam parar no porto de Santos, vai parar no Rio de Janeiro, vai parar não sei onde. Eram aqueles soldados que iam voltar.

P/1 – Eu quero voltar um pouquinho lá para sua rua. Como era a sua casa, Seu Humberto?

R – A minha casa era uma casa humilde. Era uma casa humilde: era dois quartos, sala, cozinha e um pequeno banheiro. Era uma casa humilde numa vila de casas, onde existiam quatro casas. Nós acabamos comprando essa casa depois de um certo tempo e acabamos vendendo também. A casa ainda está do mesmo jeito, da mesma maneira. Ninguém fez nada na casa. De vez em quando eu passo na rua, dou uma olhada com saudades da casa. Mas uma casinha pequena, humildezinha.

P/1 – Vocês brincavam nesse pátio?

R – Na frente da casa tinha um pátio onde a gente brincava com os meninos. Mas brincava-se muito na rua.

P/1 – Brincavam de quê?

R – Bola, especialmente. Agora, existia também naquela época o seguinte, as marginais, por exemplo do Rio Tietê, não tinham nada. Quando você descia um pouco da casa onde eu morava e ia um pouco lá para os lados das marginais eram várzeas onde existiam os campos de futebol. A gente gostava daquilo, eram times nossos dos meninos da rua. Era isso que a gente fazia, a brincadeira especial era o futebol, bola.

P/1 – O senhor falou do rio. Vocês nadavam no Rio Tamandateí?

R – Não, não chegava bem a isso especialmente porque tinha a proibição da mãe que era muito severa. Ela era muito severa e quando ela falava as coisas, tínhamos que cumprir, a gente cumpria porque senão... (risos)

P/1 – Eu ia perguntar justamente isso. Como era a sua relação com os seus pais, os dois eram severos, era mais a mãe?

R – Bom, existiam muitas diferenças entre o meu pai e a minha mãe. Meu pai, eu acabei não contando como é que ele chegou no Brasil. Porque depois que terminou a guerra, ele voltou para a casa dele, quando terminou a guerra em 1918. Terminou a guerra e ele voltou e disse: "Não quero ficar aqui, eu vou para o Brasil". Ele veio para o Brasil e chegando aqui, esses parentes que nós tínhamos que fundaram o Rio Branco chamaram ele e disseram: "Olha, você vai trabalhar com a gente". Ele disse: "Não quero, não quero". Por isso que ele foi trabalhar nos bondes. "Não quero trabalhar em nada disso." Ele foi para Santana que era um reduto de imigrantes italianos. E lá em Santana ele ficou um boêmio (risos). Por quê? O que é que eles faziam? Eles bebiam, bebiam bastante vinho que na época era isso, jogavam bocha, jogavam carta, carteado. Contam que inclusive muitas vezes ele tinha que tomar o bonde para trabalhar, o bonde passava na Rua Voluntários da Pátria e o bonde chegava, buzinava e ele ainda estava lá, saía correndo. Ele era um boêmio, era um bonachão. Dizem que eu me pareço de uma certa forma com ele, das coisas, assim de calma. Ele era calmo, para ele poderia cair o mundo que tanto fazia. Ao contrário disso tudo era minha mãe. Minha mãe era completamente contrária. Minha mãe era severa, os três filhos dela tinham que ser os melhores que existiam (risos). Você pensa que nós saíamos com uma manchinha na camisa? Não, filho dela tinha de andar direito, bem vestido e tudo mais. Na verdade a minha mãe era, não vou dizer que era semi-analfabeta. Mas ela tinha pouco conhecimento de escrever e de ler. Mas na verdade ela nos ensinou a escrever, por incrível que pareça. Ela chamou todo mundo e ensinou a escrever. Boletim de notas, os boletins que vinham, ela tinha que ver. Ela fiscalizava aquilo, fiscalizava a lição, fiscalizava tudo. Então na verdade eu só posso dizer que se eu sou alguma coisa na vida, eu devo a minha mãe. Com toda a severidade dela, com todas as coisas dela, ela que fez a gente, ela que orientou.

P/1 – Ela estabelecia, então, a rotina da casa.

R – Tudo.

P/1 – Como era mais ou menos? Acordava e já ia para escola ou a escola era mais tarde?

R – Não. Acordava-se muito cedo. Por que acordava? Porque o pai também acordava muito cedo, ele pegava o serviço cinco horas da manhã. Então acordava-se muito cedo. Então sete horas da manhã, no máximo, eu já estava lá na Rua Augusta, onde era o colégio. Então a rotina era aquela de sempre: levantar, tomar banho, fazer tomar café, essas coisas, e ir para a escola. Depois que voltava da escola, fazer lição, essas coisas todas, ajudar ela. Porque houve uma época que a gente passou necessidade e ela lavava roupa para fora também. Então a gente ajudava ela no seguinte sentido, entregar a roupa, receber e entregar. Houve uma época um pouquinho difícil.

P/1 – Você e os meninos?

R – Os meninos é que iam fazer esse serviço.

P/1 – Como é que vocês iam? De bonde?

R – De bonde, sempre bonde. O bonde era o veículo da época.

P/1 – E a sua mãe lavava roupa para que tipo de famílias?

R – Na verdade tinha uma pensão lá perto e ela lavava para os rapazes da pensão. Foi uma época ruim que logo passou. Logo a gente começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com dez anos, 12 anos. Eu comecei a trabalhar e já começamos a ganhar um dinheirinho. Ah, esse propósito também é interessante, esse negócio de dinheiro. O meu primeiro emprego foi num jornal que hoje chama-se DCI. Na época chamava-se Diário do Comércio e Indústria, era na Rua 25 de Março que fazia. Então o que era que eu fazia? Eu entregava o jornal. Eles tinham assinantes e eu entregava o jornal. Eu lembro muito bem que o meu primeiro pagamento era de 35, não sei se era reais, o que era na época (risos). E o meu pai dizia assim pra mim: "Olha...", eu tinha que receber à tarde, trabalhava na época da manhã entregando. E o meu pai dizia assim: "Olha, você quando for receber, coloca aqui no bolso o dinheiro, mas ponha a mão no bolso, não tira a mão do bolso (risos) pra não te roubarem o dinheiro. E eu ia no bonde durão, com a mão no bolso. Durante muitos anos, nós três, o que recebíamos, nós dávamos para eles. Eles nos davam tudo, camisa, calça. A mãe também fiscalizava isso, não deixava passar. E nós durante algum tempo dávamos o dinheiro que ganhávamos para ele. Posteriormente eu montei um escritório e ele passou a trabalhar inclusive comigo, ele tinha se aposentado no bonde. Ele tinha uma retirada no escritório, que ele gostava muito.

P/1 – Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua escola, era na Rua Augusta, Escola Caetano de Campos, é isso?

R – É. Essa época me traz recordações muito ruins, não tenho boas recordações. Eu explico o porquê. As escolas, as melhores escolas de São Paulo se concentravam ali na Rua Augusta, pela Paulista. Tinha o São Luís, tinha o Transamérica, tinha outras escolas, o Paes Leme, tudo por ali, ao redor. Todas essas escolas adotavam o critério que se adota também no Bandeirantes até bem pouco tempo: o aluno repetente não traz uma boa matrícula, tem que procurar uma outra escola. E esse aluno repetente ia para esse colégio onde eu estava. Então nós tínhamos lá uma droga de gente. Eu não conseguia acompanhar, eu não tinha jeito de acompanhar esse pessoal. Pra você ter, pra confirmar isso que eu estou falando, veja uma coisa. Eu sei que uma vez nós estávamos no recreio e era guerra, ainda era tempo da guerra. Um aluno estava com um óculos Ray Ban, imagine, naquela época não existia isso. Não sei como ele tinha conseguido um óculos Ray Ban, custava uma fortuna. E um outro falou assim: "Eu vou quebrar esse óculos". O outro disse: "Você não quebra um óculos meu, se você quebrar você tem de pagar tanto". O outro pôs a mão no bolso, pegou o dinheiro e deu para ele. Pegou o óculos, pôs no chão e quebrou. Eu fiquei olhando aquilo, pensei "poxa, vida", eu trabalhava à tarde, estudava pela manhã, mas trabalhava à tarde. Fiquei pensando "poxa, mas olha só! Eu demoraria seis meses, oito meses para ganhar esse negócio e esse aí arrebenta e paga na hora". Era isso, eu não acompanhava, eu não tinha condição de acompanhar. Eu tinha vergonha de dizer que trabalhava à tarde. Saía correndo da escola, ia em casa no Brás, pegava um negócio e ia trabalhar lá no...

P/1 – Era uma escola mista, Senhor Humberto?

R – Era uma escola mista de alto nível. Era de alto nível, era gente que bagunçou em outra escola e foi para lá. E a gente não tinha condição. Eu não sei como é que eu fazia. Por exemplo, aula de ginástica tinha uma piscina que não funcionava lá no colégio. Era em outro local e funcionava à tarde. Na aula de ginástica eu precisava trabalhar, não tinha jeito (chora). Então, eu digo que eu tenho péssimas recordações disso.

P/1 – E os professores eram bons?

R – Excelentes, excelentes. Os professores muito bons, eles tratavam muito bem da gente, era professores muito bons. Para você ter uma ideia, a formatura de ginásio foi no Tênis Clube, uma pompa (risos). E como é que ia lá?

P/1 – O senhor não foi?

R – Não é que eu não fui, eu fui na coisa, mas não participei.

P/1 – Seus pais foram?

R – Não. Nós não tínhamos condições de ir, nós éramos de outra classe completamente diferente disso tudo. Na nossa época nós não tínhamos condições.

P/1 – E o senhor estudava lá com o sacrifício dos seus pais?

R – Não, eu estudava de graça porque eu era da família. O colégio era deles.

P/1 – Seus irmãos também estudaram nessa escola?

R – Não, não.

P/1 – O seu irmão foi pro Bandeirantes.

R – O outro foi pro Bandeirantes, ele só foi com uma bolsa de estudos. E eu fui lá. E o outro já estudou. Ele já trabalhava nessa época, todo mundo trabalhava e dava dinheiro pro pai que pagava tudo. Nessa época não tinha isso, não tinha mais problemas quando o meu irmão mais novo começou a estudar. Não tinha mais problema de dinheiro, a gente vivia relativamente bem. Quando todo mundo começou a trabalhar nós começamos a endireitar a vida.

P/1 – E desses professores da escola, que disciplina o senhor gostava mais?

R – Olha (risos), eu vou falar uma coisa aqui que pode ser incrível. Naquela época tinha latim. Era a pior matéria que existia e eu gostava de latim (risos). Eu era bom de latim.

P/1 – O senhor lembra de alguma coisa ainda?

R – Ah, muito pouco, muito pouco. Lembro de ver orações de igreja. Naquela época a missa era falada em latim, então a gente lembra. Mas tinham aquelas conjugações, aquelas coisas todas. Eu era bom em latim (risos), por incrível que pareça.

P/1 – Na sua casa se falava italiano?

R – Falava sim, falava-se italiano. Eu falo bem o italiano também. A Janete também aprendeu o italiano, está falando. Falava-se o italiano.

P/1 – Seus pais faziam questão, sua mãe?

R – Não. Minha mãe falava um bom italiano e também o português porque ela veio muito jovem para o Brasil. Ela veio com quatro, cinco anos para o Brasil, então ela falava bem o português. O pai era que falava o portunhol (risos).

P/1 – E todos torcedores do Palmeiras?

R – Ah, sim (risos).

P/1 – Vocês iam aos jogos, Seu Humberto?

R – Não, em todos não. Eu tenho um irmão que é santista.

P/1 – Ah, então esse é boa gente (risos). O senhor ia nos jogos do Palmeiras?

R – Eu ia muito.

P/1 – É? Como era isso?

R – Era o seguinte: eu tinha um emprego na Rua Brigadeiro Tobias, com um português, e até hoje eu me dou bem com a família deles, a gente se visita. Eu era como se fosse um filho desse português. Ele tinha uma loja de armarinhos e ele tinha uma mania. Naquele tempo a gente trabalhava no sábado até o meio dia. Então quando chegava no sábado ele chamava: "Vem cá, vem cá, menino, vens aí à tarde". Ele me fazia trabalhar mais uma, duas horas e me dava o dinheiro para eu ir no jogo (risos). Ele me pagava: "Toma aqui para você ir no jogo". E a gente ia. Eu ia bastante em jogos de futebol. Ia no Parque Antártica, ia no Pacaembu. O Morumbi não existia ainda. Era no Parque Antártica e no Pacaembu que a gente ia bastante.

P/1 – Teve alguma partida que marcou, alguma que o senhor lembra?

R – Ah, sem dúvidas. Muitas vezes elas marcam a gente por erros, não por ter ganhado campeonatos. Tem coisas muito interessantes. Por exemplo, eu vi o Leônidas marcar o gol de bicicleta no Palmeiras, quando jogava no São Paulo. Eu vi um jogo no Palmeiras do Juventus, um jogo muito interessante. O Juventus tinha um bom time e fizeram uma jogada bonita, e chutaram no gol. O zagueiro do Palmeiras correu, correu e pulou pegando a bola lá em cima, pôs no chão e chutou. O juiz disse: "Vai, vai, vai". (risos) Não foi pênalti e nem nada (risos). Não tinha televisão para mostrar isso, viu? São coisas que... (risos)

P/1 – E o estádio inteiro, hein? Nossa! Deve ter sido...

R – Deixa contar também um outro fato. Não sei se estou me alongando muito...

P/1 – Não, de jeito algum.

R – Eu ia aos jogos com esse meu irmão mais novo, Mildo. Naquela época ele era palmeirense também. O São Paulo tinha dispensado um jogador chamado Pôncio de Leão e ele foi para o Palmeiras. A torcida do Palmeiras detestava esse Pôncio de Leão. O único que gostava era o meu irmão (risos). Nós estávamos na arquibancada do Palmeiras e esse Pôncio de Leão fez uma jogada bonita, driblou todo mundo e chutou. A bola ia entrando, assim, no gol, meu irmão não esperou. Quando todo mundo estava enchendo a paciência dele lá, ele virou para trás e gritou: "Gol, gol!" Começou a gritar mas a bola bateu no morrinho e saiu (risos). São coisas que a gente lembra do futebol. Uma outra vez, com esse mesmo irmão, o Parque Antártica era bem diferente. Era uma gradinha, não tinha esse alambrado que tem hoje. Tinha uma gradinha e a gente ficava na gradinha. E tinha um jogo, se não me engano era com o Nacional, naquele tempo chamava CSPR. Tinha um jogador, ele era um negrão, e o meu irmão começou a xingar ele. Toda vez que ele chegava ali perto da gradinha, meu irmão xingava, gritava. Quando o juiz apitou o fim, o negrão pulou a grade (risos) e o meu irmão subiu aquelas arquibancadas e ele atrás (risos). Foi muito gozado aquilo.

P/1 – Não pegou.

R – Não, ele era um menino de uns 15 anos, ele correu.

P/1 – O senhor me disse que começou a trabalhar com dez anos na entrega desse jornal.

R – É, na verdade foi mais ou menos isso, dez, 12 anos. Com 12 anos eu estava no colégio, 12, 13. É mais ou menos isso, dez, 11 anos.

P/1 – Dali o senhor já começou a sua trajetória profissional. O que o senhor fez depois?

R – Eu trabalhei em algumas lojas no comércio. Depois eu fui trabalhar nesse que até hoje vejo, o português que me dava dinheiro. Trabalhei alguns anos com ele.

P/1 – No comércio o que o senhor fazia?

R – Coisas, assim, de auxiliar. Eu fui trabalhar com esse português.

P/1 – Como é o nome desse português?

R – Jaime Rodrigues Louro. Acontece o seguinte, a gente se deu muito bem. Nos dávamos maravilhosamente bem. Ele viajava e me deixava um talão de cheques assinados para pagar as coisas. Nós vendíamos no interior, vendíamos pentes, escovas, seringas, um monte de coisa.

P/1 – Era uma espécie de representação.

R – Não, ele tinha comércio próprio.

P/1 – Mas ele comprava esses produtos onde?

R – Ali no comércio normal e revendia. Tinha vendedores viajantes que iam para o interior. No interior era diferente, não era o interior de hoje. Não tinha estradas, nada, era tudo de trem. Aliás tinha um negócio que chamava caderneta quilométrica. Dava-se para o viajante e o viajante não pagava a passagem. Carimbava a passagem e ia tirando a quilometragem da caderneta quilométrica.

P/1 – No trem isso?

R – No trem.

P/1 – Quem dava essa caderneta era o governo? Como é que funcionava isso?

R – Não, era a própria empresa.

P/1 – A empresa de trem.

R – Essa RPR, que por exemplo é a Santos-Jundiaí de hoje, tinha a Sorocabana. Então comprava-se uma caderneta quilométrica de tantos quilômetros, vamos dizer de 50 quilômetros, e ia anotando ali, tirava o ticket e ia anotando. Por exemplo, vou daqui a Sorocaba... Dava-se isso e então nós tínhamos essa loja, esse negócio que vendia para o interior e eu trabalhei com ele lá durante alguns anos, mais ou menos sete anos.

P/1 – Tinha nome esse negócio?

R – Não, tinha o nome dele mesmo. Eles vendiam armarinho e artefatos de farmácia, essas coisas.

P/1 – E tinha bastante caixeiros?

R – Tinha, tinha uma meia dúzia que corriam pelo interior. Mas ele também viajava muito, ele era um grande vendedor.

P/1 – Como é que dividia, por regiões do estado?

P/1 – Só para retomar, esses caixeiros dividiam o estado, por regiões?

R – Dividiam, Noroeste, Paulista, era dividido. Cada um tinha sua zona de trabalho.

P/1 – O senhor acha que o trajeto do trem fazia diferença nessas regiões? É uma curiosidade que eu sempre tive.

R – Claro, claro que fazia. Porque o trem tinha a sua linha. Cada um fazia uma região, por exemplo Noroeste, ia para todas as cidades do Noroeste. De trem, não tinha outro jeito de fazer. Pegava a Paulista, a estrada de ferro; ou a Sorocabana que ia para o outro lado. Então era dividido entre eles.

P/1 – O senhor ficava no escritório?

R – Ficava no escritório. Foi quando eu comecei a trabalhar com contabilidade lá no escritório dele. Trabalhei lá durante alguns anos, ele não queria que eu saísse, inclusive queria que eu fosse sócio dele. Chegou a me oferecer sociedade e tudo o mais e eu não quis por uma série de razões. Eu queria montar um escritório de contabilidade, era o meu desejo. Eu estava terminando os meus estudos de contabilidade e eu queria montar um escritório de qualquer jeito. Terminei, entrei na faculdade de Economia.

P/1 – Porque o senhor queria fazer contabilidade? O senhor acha que alguma coisa lhe influenciou?

R – Porque até hoje eu faço (risos), eu gosto.

P/1 – Mas teve a influência de alguém?

R – Não teve, não teve. Sempre gostei de fazer e sempre fiz. Então o que é que eu fiz? Um dia eu estava em casa, abrindo o Estado de São Paulo, eu vi um anúncio grande de uma empresa de contabilidade que precisava de um contador. O salário era muito grande, três e quinhentos na época. Era um salário alto para contador. Eu escrevi uma cartinha, me candidatei, fiz a entrevista e ganhei o emprego lá na Minerva, chama-se Minerva. Era um empresa de contabilidade, talvez na época era a maior de São Paulo. Eu disse: "Eu vou lá, vou aprender como eles fazem". E fui. Logo dominei todo aquele serviço, todas as coisas. Já não precisava mais de nada, inclusive eles me davam muito serviço fora de São Paulo, então viajava muito para os clientes. Para vocês terem uma ideia, eu contabilizei algumas coisas importantes. Por exemplo, quem vai para Santos e ali no Largo perto do (caminho?) Gonzaga, o Edifício Independente na Praça Independente, eu contabilizei aquele edifício quando estava sendo construído. Na época, a Companhia Docas de Santos também possuía lá algumas coisas que a Minerva fazia, eu também fiz aquilo. Tinha umas outras empresas, tinha uma companhia, como a Companhia Construtora Correa da Costa. Fazia-se de tudo e mais ainda, um dia desses eu estive lá no Atlântico Hotel (risos) e eu lembro que depois de uma temporada eu fui escriturar lá as coisas e me deram uns livros e os números da Receita não cabiam na ficha (risos). Não cabia porque eram muitos números.

P/1 – Isso foi em que época, Seu Humberto?

R – Isso foi em 1953, 52, 53 que eu fui para essa companhia e saí de lá depois.

P/1 – Devia ser um trabalho... Era muito papel, Seu Humberto?

R – Não, não era. A companhia era organizada, era tremendamente organizada. Tinha um grupo que eram contadores que só faziam o que eu fazia, contabilidade; tinha um grupo que só fazia escrita fiscal; um grupo que só fazia trabalhista; tinha a parte jurídica, tinha tudo.

P/1 – Ficava num prédio?

R – Era num prédio na Rua Boa Vista e na Rua 15 de Novembro, dois prédios que eles tinham lá. E quando a gente entrava, lá era um banco. O salão de entrada era um banco, tinha caixa, tinha tudo. Eles eram muito bem organizados. Você tinha condições, por exemplo, de ir a qualquer cliente, eles te davam um fichário, era o seu cliente que você tinha que fazer aquilo. Você saía, pegava uma ficha de saída. Quando você encontrava o cliente, você telefonava; quando você ia almoçar, você telefonava. Eles tinham esse controle de toda a coisa, era muito bem organizado.

P/1 – O senhor trabalhava de paletó e gravata?

R – Paletó e gravata!

P/1 – Usava chapéu?

R – Não.

P/1 – Nessa época já não usava mais.

R – Não, usava-se paletó e gravata. Eles tratavam muito bem o funcionário. E eu naquela época estava estudando ainda na Economia, eu era o maior salário da minha classe. Era um salário alto, eles pagavam bem, mas queriam eficiência.

P/1 – Tinham mulheres trabalhando? O que é que elas faziam, o senhor lembra?

R – Tinha mulheres. Elas faziam as mesmas coisas que eu fazia.

P/1 – Também? Na área de contabilidade já?

R – Na contabilidade, na área de escrituração de livros, isso já era interno, era serviço interno, mas serviço externo elas também faziam.

P/1 – Elas também visitavam clientes?

R – A mesma coisa, visitavam clientes e tudo mais.

P/1 – Mas era comum isso nas outras empresas?

R – Não, não era comum.

P/1 – Então a Minerva era meio de vanguarda?

R – É. Depois que apareceram os computadores, a Minerva faliu. Na época ela era tudo.

P/1 – Que teoria o senhor tem para isso? Por que será?

R – Eu não sei, acho que elas não se adaptaram à época dos computadores. Porque o número de clientes que eles tinham era fabuloso. E mais ainda, eles eram o escritório que cobravam mais caro em São Paulo. Era caríssimo o serviço deles, mas era perfeito, não tinha erro.

P/1 – O senhor fez a Economia onde? Contabilidade o senhor estudou...

R – Eu estudei Contabilidade num prédio que não existe mais, ali no Centro da cidade na Rua 11 de agosto, uma rua antiga. Chama-se Escola _______________ de São Paulo. Depois eu fiz Economia na PUC. A PUC funcionava, naquela época, no Liceu Coração de Jesus. Não tinha ainda aquela Rua Monte Alegre, não era...

P/1 – Teve vestibular nessa época?

R – Tinha vestibular! Era concorrido o vestibular, sabe? Eu fiz cursinho lá mesmo, na própria faculdade. Eu fiz o cursinho para fazer o vestibular. E depois disso aí, eu montei o meu escritório. Isso em 1954.

P/1 – Como foi o curso de Economia? Foi bom?

R – Foi ótimo o curso de Economia, foi muito bom, os professores muito bons, uma disciplina rigorosa na faculdade. A Faculdade de Economia, onde funcionava no Liceu Coração de Jesus, onde tem os padres... Para ter uma ideia, primeiro fumar não se fumava dentro de classe, não tinha nada. Por exemplo, as aulas começavam às 17 e meia; às sete e trinta o padre ia lá embaixo, fechava a porta: "Ninguém mais entra, quem estiver dentro está dentro". Então subíamos e as salas tinham toda uma comunicação entre as coisas e o padre pegava o microfone e nós íamos rezar. Nós rezávamos a Ave Maria, Pai Nosso, depois ele dava os avisos e depois daquilo começava as aulas rigorosamente no horário. A classe era tipo anfiteatro, assim de subida, e tinha um janelão e o padre passava por ali toda hora (risos). Tinha rigor, esse rigor fazia com que nós estudássemos. Não tinha bagunça, não tinha esse negócio de bagunça. Tinha um certo rigor. Tinha algumas coisas que eu lembro também dessa faculdade, porque naquela época de primeiro ano o meu irmão também estudava lá, o mais velho, o Vespaziano. Ele foi presidente do Diretório Acadêmico. Quando ele estava candidato, o padre chamou todo mundo e disse: "Olha, vocês espalhem propaganda por aí, mas vocês tomem cuidado. Eu não queria que vocês pregassem, estragassem a parede, isso dá trabalho. Não façam isso". Quem que ligava pro padre? (risos) Um sábado o meu irmão arrumou umas faixas imensas: "Precisamos colocar lá". Nós arrumamos uma escada imensa, eu subi e comecei a bater, pom pom pom, lá em cima. Pregamos aquela faixa, quando eu olho para baixo não tinha ninguém, lá embaixo estava o padre. "Muito bonito. senhor Humberto, muito bem!" (risos) Desci, como era faixa do Vespaziano e acontece que ele era o queridinho do padre, ficou por isso mesmo (risos).

P/1 – E da sua juventude? Foi boa, como é que foi?

R – Muito trabalho, muito trabalho.

P/1 – O senhor sempre trabalhou, não é, Senhor Humberto?

R – A vida inteira. Trabalho, trabalho, trabalho. Não tinha tempo de namorar, não tinha tempo de ir em farra, brincadeiras.

P/1 – Nenhum baile, cinema...

R – Quando eu montei o escritório em 1954, foi um tal de... Eu tenho uma facilidade incrível de arrumar cliente e de ganhar dinheiro em contabilidade por isso eu gosto de contabilidade (risos). Então aquilo era todo dia, eu era procurado por isso e por aquilo então eu não tinha tempo. Meu pai me ajudava e o meu irmão Mildo, que trabalhava comigo, ele era meio (bagulino?), não gostava muito da coisa. Era trabalho, trabalho, trabalho. Muitas vezes sábado e domingo tinha que fazer as coisas.

P/1 – Nada, então? Nem um bailinho, nem um cinema?

R – A gente ia no cinema sim. Ia-se no cinema. Um namorinho que a gente tinha, eu tinha também uma namoradinha de vez em quando. De vez em quando não, só se ia no cinema porque o cinema era a única coisa que existia na época.

P/1 – Onde era o cinema, Senhor Humberto?

R – Cinema tinha em tudo que era bairro e esquina. Tinha mais cinema que posto de gasolina (risos). Tinha, assim, em tudo que é esquina. Então, ali no Centro da cidade... Tudo era no Centro da cidade, então tinha tudo quanto é de cinema, de tudo quanto é jeito. Eu lembro que ali no Largo do Paissandu, que parece que ainda existe um cinema por ali, um dia eu estava com ela. E entrei lá no Largo Paissandu e comprei o ingresso, entrei no saguão e tinha uma banda tocando. Estavam inaugurando o cinema (risos). Eu não sabia que estava inaugurando o cinema. Era cinema e era tudo. Lembro que depois que eu comecei a namorar com a Janete, o que nós fazíamos era ir ao cinema. Aliás, a respeito disso também tem uma história engraçada porque ela ia... Por exemplo, ela morava em Santo André, eu ia para Santo André buscá-la. Ela estava trabalhando, eu pegava ela no serviço e eu falava para ela: "Você quer ir no cinema ou você quer ir jantar?" (risos)

P/1 – Como é que vocês se conheceram?

R – Contabilidade.

P/1 – Na contabilidade? Conta pra gente, Seu Humberto, essa história.

R – A história é muito simples. Ela estava... Eu tinha um cliente que tinha uma loja de móveis, televisão, essas coisas todas, eletrodomésticos, era na Avenida Celso Garcia. E ele tinha umas filiais e uma das filiais era em Santo André, onde ela trabalhava. E eu tinha combinado com ele dizendo o seguinte: "Olha, eu não vou para Santo André pegar trem". Naquele tempo ia de trem, "Você pode fazer o seguinte, você manda todos os livros para cá no dia certo". Tinha dia certo, segunda, terça, quarta-feira. "No dia certo você vem, manda os livros para cá e eu faço aqui". Era ela, ela que vinha com os livros. A gente começou a conversar. Eu tinha saído de um namoro ruim, muito ruim que eu gostaria de contar também.

P/1 – Pode contar.

R – Eu tinha saído de um namoro muito ruim.

P/1 – Essa namorada é a mesma do cinema?

R – Ela mesma.

P/1 – Só para a gente entender quantas namoradas o senhor teve.

R – Duas.

P/1 – Duas?

R – Ela e outra.

P/1 – Conta como é que foi essa história.

R – Não, namorinho a gente tinha, eu namorei com...

P/1 – Flerte.

R – Mas namoro, namoro sério não.

P/1 – Como ela chama, essa namorada?

R – Eu gostaria de não gravar o nome dela.

P/1 – Está bom. Então como é que foi a história?

R – A história ruim da namorada? Ela era uma mulher muito inteligente, uma moça muito inteligente. Ela sabia escrever muito bem e também ela... Por exemplo, você entrava num bar para tomar qualquer coisa, ela começava a (enguiçar?) comigo. Ela pegava um guardanapo, escrevia uma poesia numa facilidade incrível. Mas nós tínhamos atritos imensos, imensos, imensos e eu não conseguia me livrar dela. Incrível. Você pode pensar: "Poxa, como? Você vai lá e fala, pronto, acabou". Mas não era assim, não. Era complicado. Tem uma história muito engraçada a respeito disso tudo, viu? O pai e a mãe dela moravam em Sorocaba. O pai dela era um comerciante lá em Sorocaba e a mãe dela não se dava comigo. Eu não me dava com ela e ela não se dava comigo, não sei o porquê. Nós tínhamos nos visto uma meia dúzia de vezes, mas ela não se dava comigo e nem eu com ela. Um dia ela chegou e disse pra mim: "Sábado eu vou para casa do meu pai". Eu disse: "Ótimo, vai". "Você vai comigo?" Eu disse: "Não, não vou". "Ah então como é que nós vamos fazer?" Eu disse: "Olha, você pega um ônibus, você desce lá em Sorocaba". "Mas você vai me buscar?" "Eu vou buscar você domingo, mas você me compra a passagem quando chegar lá, está aqui o dinheiro". Combinamos o horário, tudo direitinho, em ordem. Ela foi, quando foi no domingo, eu fui também. Cheguei lá no local onde parava o ônibus, uma estação de ônibus. Estava ela lá com as irmãs dela. Eu falei: "Você comprou as passagens?" "Não, não tem passagem" "Como não tem passagem? Você não comprou no dia?" "Não, não tem. Vamos lá para a casa da minha mãe" "Não, eu não vou" "Vamos lá para a casa da minha mãe, não tem nada demais. Você é muito chato!" "Não vou para a casa da sua mãe". Acontece o seguinte, eu pensei: "Já que não tem passagem, tem trem na estação, vou pegar o trem". Cheguei lá para pegar o trem, só 11 horas da noite passava o trem. Eu disse: "O que é que eu vou fazer agora?" As irmãs: "Vamos lá, não tem nada demais". Bem, fui na casa dela. A casa do pai dela era daquelas casas antigas, aqueles casarões imensos, antigos. Cheguei lá, me sentaram numa sala grande, eu lembro que tinha uma mesa grande, assim. Eu fiquei sentado numa sala, esperando. De vez em quando aparecia um, falava uma coisinha. "O que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu." Daqui a pouco começou a chegar gente, gente. E o pessoal trazia pacotes, começaram a colocar lá os pacotes, eram presentes. "Que coisa estranha!" Eu estava meio desconfiado com a coisa. Passou mais um pouquinho de tempo, isso tudo questão de uma hora, uma hora e pouco. Depois de uns 15, 20 minutos, naquela mesa grande começaram a colocar coisas na mesa, coisas de festa: bolo, salgados, essas coisas. Eu disse: "Aqui vai ter uma festa". Agora eu já sei porque eu vim aqui, aniversário de alguém, uma festa. Quando o povo todo se reuniu em torno daquela mesa, umas 15, 20, 30 pessoas, ela me chamou: "Vem cá, vem cá". O pai dela começou a fazer um discurso, que se sentia muito honrado com a filha dele, não sei o que lá, não sei o que lá, que a filha dele ia ficar noiva. Eu encostei nela e falei: "Escuta, quem é que vai ficar noiva?". Ela disse: "É você, seu besta! Fica quieto, não me aborreça". (risos)

P/1 – Seu Humberto!

R – "Com você!" "Como comigo?" "Fica quieto, depois eu te conto a história. Agora fica quieto, não me atrapalha a vida" (risos).

P/1 – E o senhor ficou quieto?

R – Fiquei quieto ali para que ela me contasse o que estava acontecendo.

P/1 – Mas como? Que menina maluca! Que idade o senhor tinha, Seu Humberto?

R – Ah, isso foi por...

P/1 – Uns 20?

R – Um pouco mais.

P/1 – Pouco mais de 20 anos.

R – É, uns vinte e poucos anos.

P/1 – E daí?

R – Que coisa. Naturalmente acabou meu dia e tudo mais, fui lá pro canto, chamei ela e falei: "O que é que houve?" "Ocorre o seguinte, o meu pai não quer mais que eu fique em São Paulo. Então ele disse: 'Você ficando noiva eu deixo você ficar em São Paulo, se não for assim você não vai ficar em São Paulo'. Eu quero ficar em São Paulo, então você fica aqui, aguenta. É só para inglês ver". "Como para inglês ver? (risos) Toda família aqui, eu assumo um compromisso desse! Eu não quero mais essas coisas!" Esse foi o fim, foi o fim porque quando eu cheguei em São Paulo, a gente deu um jeito e eu acabei. Chamei e falei: "Olha, eu não quero mais. Você fica lá, sabe que seu pai te deixa ficar, fique por aí. E ela acabou ficando".

P/1 – O senhor nunca mais teve contato com ela?

R – Não, ela também... Ela ficou quieta com tudo aquilo. Depois de algum tempo ela me telefonou dizendo: "Você estava certo, você estava direito. Eu fiz uma besteira, me desculpa". E ficou por isso mesmo. Posteriormente, depois de algum tempo ela foi morar lá com um compadre meu. Depois ela saiu de lá, mas eu fiquei sabendo por ele que ela havia casado com um rapaz. O rapaz, logo depois de casados, ela teve um filho, uma filha, não sei bem. E o rapaz matou uma pessoa e foi para cadeia e ela ficou sozinha, mas eu não soube mais.

P/1 – E o senhor soube o que ela falou para o pai, se teve algum problema?

R – Não quis saber, viu? Eu fiquei tão aborrecido, me sentindo bobo: "Eu vim aqui buscar ela e vou sair daqui noivo?" (risos) Então quando eu terminei com esse negócio atrapalhado, pra você ver que a mulher é maluca, completamente louca. Outra coisa também que existia era o seguinte, minha mãe detestava ela, detestava. Minha mãe detestava ela, do mesmo jeito que ela gostava da Janete, ela detestava ela. Depois de uma temporada, um ano, dois anos, apareceu a Janete trazendo os livros lá de Santo André. Eu comecei a olhar para aquilo, o jeito, era o jeito mais ou menos... Que eu queria uma pessoa tranquila, não queria uma pessoa daquele jeito. Acabei namorando e acabamos casando.

P/1 – Vocês eram próximos? O senhor falou da sua mãe. Naquela época ainda morava todo mundo na mesma casa ou vocês já tinham mudado?

R – Não. A gente morava tudo junto. O meu irmão mais novo casou antes, depois eu casei e posteriormente casou meu irmão mais velho.

P/1 – E vocês tinham esse bom relacionamento com mãe, com pai, de conhecer as namoradas.

R – Sim, excelente, excelente, excelente. Quanto a isso eu não tenho dúvida, nós nos dávamos muito bem e ainda nos damos bem. Os irmãos ainda estão, porque o pai e a mãe faleceram. Mas nós nos dávamos muito bem, não tinha atrito nenhum.

P/1 – E a Janete, então, morava em Santo André. Como é que foi esse período do namoro?

R – É interessante porque eu de vez em quando eu falo para ela. Ontem mesmo ela falou alguma coisa que eu não gostei e eu falei para ela: "Meu Deus do céu, o que é que eu fui fazer em Santo André?" (risos) Mas ela morava lá em Santo André.

P/1 – E como é que era lá em Santo André? O senhor falou que ia de trem. Pegava o trem onde?

R – Eu tinha escritório durante quase 20 anos na Rua Benjamin Constant, ali na Praça da Sé. Dali da Praça da Sé eu pegava um ônibus e ia até a Estação do Brás. Na Estação do Brás, eu pegava o trem e ia até à Estação de Santo André. Na Estação de Santo André, eu pegava um ônibus para ir para a casa dela. Depois tinha que fazer tudo de volta, à noite.

P/1 – Quanto tempo demorava isso?

R – Uma hora, uma hora e meia. Ela morava lá em Santo André e a gente namorava. Bom, aí também tem uma história. Eu estou contando muita história para você (risos).

P/1 – Está ótimo!

R – O irmão dela, o meu cunhado, nós nos damos muito bem hoje, mas naquela época ele tinha uma mania. Ela tem uma tia que é mais ou menos da mesma idade dela, a Neuza. E a Neuza e a Janete não podiam namorar. Ele não queria que elas namorassem, é um maluco. Naquela época ele tinha, estava fazendo tiro de guerra, fazia-se muito. E ele vinha para aquelas ruas ali do Centro de Santo André, e ele vinha numa bandinha fazendo, bum bum bum, e ela dizia: "Ih, lá vem meu irmão, lá vem meu irmão". Eu sempre fiquei pensando: "Não me aborrece com esse seu irmão. Se ele não quer, deixe que ele queira ou não queira". Porque eu havia conversado com a mãe dela, eu disse: "Olha, a gente se encontra mais na rua do que em casa". "Não, não tem problema nenhum, você sabe". Então ela deu uns conselhos de mãe...

P/1 – Que tipo de conselho de mãe?

R – É mais ou menos da seguinte forma: "Olha, você sabe que ela é uma moça de família. Eu quero que se não der certo, ela volte, que ela seja uma moça de família também, não quero que ela seja uma coisa diferente". E eu não me preocupava com ele, mas muitas vezes a gente ia a pé da Estação de Santo André até o bairro que ela morava, o bairro de Assunção. Acontece que ele ficava lá num bar jogando bilhar e quando ele via que a gente vinha vindo ele pegava aquele taco e ficava, assim, como um general romano (risos), me intimidando. "Ah, eu estou cansado de ver essas coisas lá em São Paulo." Mas um dia eu estava esperando o ônibus e ele com o taco e ônibus apareceu lá em cima. A gente via quando o ônibus vinha lá em cima. E ele jogou o taco e saiu correndo pro ônibus. Eu sentei, o ônibus vazio e ele sentou do meu lado, quietão. "Esse cara vai me aborrecer aqui." Não falou nada, não falou bom dia nem boa noite. Ficou ali sentado com a cara amarrada. Eu fiquei esperando e fiquei imaginando: "Olha, se eu for pegar o trem, vou pegar naquela estação, naquela escuridão, é bem provável que a gente entre em atrito". O ônibus passou no centro da cidade, quando ele estava ali no centrão, cheio de luzes, eu, pon, desci e ele foi embora.

P/1 – E depois?

R – Depois não deu em nada, porque ele entendeu que não adiantava fazer nada comigo e a mãe dele também acho que chegou e disse: "Toma cuidado, não aborrece ela". A gente acabou casando.

P/1 – Me conta, como é que foi? Vocês namoraram muito tempo?

R – Uns dois anos, mais ou menos.

P/1 – E resolveram casar um dia? Combinaram ou o senhor fez uma surpresa?

R – Não, não. Não houve uma surpresa, não. Nós combinamos bem o casamento porque nós havíamos... O escritório naquela época estava rendendo bem e estavam construindo umas casas na Avenida Moacir, junto da TV Record antiga, ali no aeroporto. E tinha lá uns sobrados bonitos, sabe, de uma vila. E nós resolvemos, eu e meu irmão, que trabalhava junto comigo no escritório, comprar dois sobrados. E compramos dois sobrados, um pra mim e outro pra ele. Eu preparei o meu. Sinteco que precisava na época, comecei a comprar móveis, geladeira, isso, aquilo e tal e montei. Quando estava montada, com a casa toda montada, não precisava mais de nada a gente marcou a data e casamos. Fomos morar lá, já estava tudo montado, não tinha muito o que fazer.

P/1 – A Janete trabalhava nesse comércio. O que ela fazia lá?

R – Ela era vendedora no SESI. Ela trabalhou também na Rodhia e trabalhou também no SESI.

P/1 – Ela juntava também um dinheirinho para ajudar a comprar coisas pra casa ou o senhor que...

R – Bom, no escritório ela ajudava. Porque ela já tinha o curso de técnico em contabilidade também, então ela ajudava a gente no escritório também.

P/1 – Ah, ela foi trabalhar no escritório?

R – Foi.

P/1 – Antes de casar?

R – Não, depois de casada ela ajudava no escritório. Depois vieram os filhos.

P/1 – Então, aí montou a casa, resolveram casar.

R – Resolvemos casar.

P/1 – Muito bem, fez pedido para mãe, ela tinha pai, como foi? Tinha um cerimonial?

R – Não. Ela tinha mãe. Não foi bem um pedido. Uma noite lá na casa dela nós resolvemos que nós íamos casar. E a mãe dela concordou, lógico. Concordou. Nós marcamos a data para setembro. Em setembro não deu por qualquer razão e nós adiamos para dezembro. E casamos no dia 8 de dezembro de 1962.

P/1 – Em que...

R – Na igreja lá de Santo André, a Igreja Matriz de Santo André, durante uma missa. Tinha lá um padre que eu conheço. O padre, não sei se era monsenhor, que era conhecido deles. Nós fizemos uma cerimônia bonita.

P/1 – E foi bonito?

R – Foi bonita a cerimônia, durante uma missa. Depois fizemos uma recepção no salão dos metalúrgicos que era do Lula. Tem um salão de festas no Sindicato dos Metalúrgicos, tem um salão bonito lá no centro da cidade. A gente contratou um pessoal e fizemos um festa no salão do Sindicato dos Metalúrgicos. Daí fomos viajar, fomos...

P/1 – Foi bonita a festa, tinha bastante gente no casamento?

R – Muita gente. Muita gente porque eu tinha muitos conhecidos, tantos clientes, uma porção de coisas.

P/1 – Ganharam muitos presentes.

R – Ganhei presentes de tudo quanto é gente que se possa imaginar. Ganhei presente do Mazzaropi! O Mazzaropi era meu cliente na época.

P/1 – É mesmo? O senhor o conhecia bem?

R – Conhecia, ele resolveu montar... Ele trabalhava para a Vera Cruz e a Vera Cruz estava meio falida. Ele resolveu fazer alguns filmes para a Vera Cruz, por exemplo, o Chofer de Praça, o Gato de Madame. Isso que levantou, fazia-se filas imensas. Como o Cine Arte Palácio que mudava de filmes todas as semanas naquela época, os filmes do Mazzaropi passava por duas semanas e com filas! E a Vera Cruz começou a ganhar dinheiro com ele e ganhou muito direito com ele. Então ele resolveu montar uma produtora dele. A produtora dele, quando foi se fazendo com muita ação para se registrar em empresa, o nome fui eu quem dei. Chama-se PAN Filmes. Por que PAN Filmes? É Produções Amácio Mazzaropi, era o nome dele, Amácio Mazzaropi. Ficou PAN Filmes, acho que até hoje, não sei se existe até hoje.

P/1 – O senhor quem fez o registro, então, da PAN Filmes?

R – O registro e ficamos muitos anos juntos. Ele era sensacional.

P/1 – Ele era engraçado? Dizem que ele era normal no filme e na vida. É verdade, Senhor Humberto?

R – Nós sofremos uma vez uma fiscalização do imposto de renda, foi uma denúncia que nós tivemos. E eu fui procurá-lo lá na Vera Cruz, que ele estava filmando por conta dele lá. Ele disse: "Se der para você marcar na casa do fiscal um encontro comigo, nós vamos lá"´. Eu disse: "Dar, eu não sei. Vou conversar com ele". Eu fui lá conversar, funcionava na Rua Xavier Toledo. Eu falei com o cara: "Olha, ele queria conversar com ele sobre esse problema", que realmente nós estávamos errados. "Ele quer conversar com você." "Ah, tudo bem. Mande ele trazer aqui os..." "Não, ele quer ir na sua casa." Então ele disse: "Ótimo, ótimo". Marcamos, ele morava no Pacaembu, o diabo do fiscal. Nós fomos lá e chegando lá estava um monte de gente, na época o Mazzaropi era conhecido. Ele sentou no meio da sala, como nós estamos aqui. Ele sentou e começou a contar coisas. O pessoal riu, riu, mas o pessoal ria, sabe? Não cansava de contar coisas. De repente ele levantou e disse: "Eu precisava conversar com o senhor". Levantou, entrou lá pra uma sala e quando voltou, ele disse pra mim: "Olhe, está tudo em ordem!". (risos) Ele tinha uns defeitos; o defeito do Mazzaropi era colocar os amantes dele nos filmes. Então tinha uns meninos, uns meninos bonitinhos que de arte não entendiam nada e faziam uns papéis aí, muitas vezes até o papel principal no filme. Então o filme, naturalmente, não tinha qualidade nenhuma, para os padrões não tinha qualidade.

P/1 – O senhor fazia a contabilidade da produtora. Era diferente da contabilidade de uma loja?

R – Eu já fiz contabilidade de tudo, até de agência funerária (risos). Eu já fiz de banco, de tudo que se possa imaginar. Então é mais ou menos a mesma coisa, o padrão é o mesmo, mudam algumas coisinhas, mas não tem muito, não. Na época eu fazia também de uma produtora que fazia um Fome de Cangaço, um fracasso esse filme de cangaço (risos). O sujeito me disse assim: "Olha, quando eu voltar, vou te trazer uma figa de guindé que dá sorte". Ele voltou, foi lá no escritório e me deu a figa de guiné. Eu enfiei a figa no bolso e tropecei na hora de sair da casa; quando eu estava chegando no escritório tropecei de novo; peguei a figa e joguei fora! (risos) Maldita figa, viu?

P/1 – O senhor estava contando dos presentes de casamento. O que é que se ganhava de presente de casamento, cristal? O senhor lembra disso?

R – Eletrodomésticos existiam poucos. O que eram os eletrodomésticos? Liquidificador, algumas coisas nesse sentido.

P/1 – E o que ganhava?

R – Ganhava louças, ganhe um jogo de cristal que inclusive está lá em casa numa vitrine lá em casa. Tudo dourado, com ouro mesmo. Uns copos dourados, lindos, lindos, lindos de morrer. Mas eram louças, cristais também alguma coisa nesse sentido. Era mais ou menos isso que se ganhava.

P/1 – Sobrou, então, presentes além desse jogo?

R – Ah, tem (risos). A Dona Janete, ela...

P/1 – Cuida de tudo. Foi em 62 que vocês casaram? Então vocês fizeram agora 45, estou certa? 45 anos de casados, que beleza.

R – É, quatro filhos.

P/1 – Vocês casaram e foram passar a lua de mel onde?

R – Em Poços de Caldas.

P/1 – Foi bacana?

R – Também na época era o máximo. Você casava, opa, vou para Poços de Caldas. Hoje se fala vou para (Alemanha?), vou para não sei aonde, vou pra Europa. Naquela época era Poços de Caldas.

P/1 – Vocês foram de quê? Foram de trem?

R – Não, fomos de carro.

P/1 – O senhor dirigia já?

R – Dirigia, mas meu irmão me levou e me deixou lá. Depois de uma semana ele passou por lá e me trouxe de volta.

P/1 – Como era essa coisa de Poços de Caldas, lua-de-mel, tinha muitos casais?

R – Era, Poços de Caldas não progrediu muito nesse sentido. Ainda, eu estive lá muitas vezes depois, mas tudo mais ou menos a mesma coisa, os hotéis são mais ou menos os mesmos, um ou outro melhorou. O Grande Hotel de Poços de Caldas continua mais ou menos a mesma coisa. Mas aquilo é sempre a mesma coisa: é o Véu de Noiva, é a cachoeira de não sei o quê... (risos) Posteriormente as crianças cresceram e eu fiz a inscrição no Country Club, eles iam, tomavam banho de piscina. As crianças adoravam passeio de cavalo, passeio de charrete, continua. E lembranças. Cristal, essas coisas. Acho que não progrediu, faz uns anos que eu não vou, mas da última vez que eu fui estava mais ou menos igual, não tinha muita...

P/1 – Vocês voltaram, o senhor voltou para o escritório e a Janete foi logo trabalhar com o senhor?

R – Não. Nós resolvemos não ter filhos durante uns dois anos.

P/1 – Ela parou de trabalhar quando vocês casaram?

R – Parou.

P/1 – Por quê?

R – Por quê?

P/1 – Eu nunca sei por que as mulheres param de casar quando casam.

R – Hoje é diferente, sabe? São 45 anos, parece pouco, mas não é. É bastante, é muita coisa. O mundo mudou, hoje o mundo é de informática, de uma porção de coisas. Na minha profissão de contabilidade mudou tudo, tudo por causa da informática. É completamente diferente do que a gente fazia há muitos anos. Naquela época era mais ou menos assim, a mulher casava e cuidava da casa, era o comum. Existia também aquelas que não faziam isso, mas o comum era isso. Nós resolvemos ficar dois anos sem ter filhos, foi acho que talvez... Ela mesma diz isso, que foram os melhores anos da vida da gente porque nós não tínhamos compromissos com ninguém. Nós saíamos do escritório e íamos ao cinema, cinema, era sempre cinema. Cinema, jantar, ia para casa de madrugada, não tinha compromisso nenhum, nenhum, nenhum com nada.

P/1 – Então vocês aproveitaram bem.

R – É. Depois de dois anos, então em 65 nasceu a primeira filha que é a Maria Do Carmo.

P/1 – O senhor estava falando desses melhores anos. Aonde vocês iam?

R – Centro da cidade, Avenida São João, Barão de Itapetininga, por ali.

P/1 – Tinha bastante restaurantes lá?

R – Tinha. Tinha bastante restaurantes e tudo coisa boa. Porque o Centro da cidade ficou porcaria, deixaram aquilo abandonado de qualquer jeito. Para você ter uma ideia, o Cine Ipiranga tinha um negócio chamado Puma, pagava-se mais caro, mas subia-se de elevado e tinha uma poltrona como essa aqui, mas giratória. Era ali que a gente assistia ao cinema. E grandes filmes, grandes produções, era no Cine Ipiranga que existia isso, o Puma. Existia o Marabá também ali na Conselheiro Crispiniano. Quando teve um festival de cinema, construíram aquilo, era um palácio aquele cinema. Então o Centro da cidade era tudo, mas não significava que não tinha cinema nos bairros. Para tudo que é lado tinha cinema. Mas no Centro, as boas produções iam para o Centro.

P/1 – Que filme o senhor lembra que marcou na época?

R – Eu lembro de um outro cinema, quero falar de um outro cinema. É o Cine Olido, onde hoje fizeram umas galerias, melhoraram bastante aquilo. O Cine Olido, ele tinha, ele era um cinema todo especial. Tinha uma orquestra, não sei o que Cesar, não lembro bem o nome do maestro, mas era um maestro famoso. Então antes de começar a sessão, tocava a orquestra. Depois apagava aquilo lá e ficava uma luz de luar, que eles chamavam. Era uma luzinha que vinha lá de cima, assim, ficava tudo romântico, sabe? E assistia o filme. Era o Cine Olido, ali na José de Barros, esquina com a São João. Hoje parece que tem uma galeria, um museu, preservaram mais ou menos o local. Mas era o centro da cidade, era tudo para a cidade de São Paulo. Ali que existia tudo, a vida da cidade existia pelo centro da cidade. Especialmente ali pelo viaduto, pela Barão de Itapetininga, Conselheiro Crispiniano até a Praça da República. Todos aqueles lados por ali, a Avenida Ipiranga, a São João, era por ali que se vivia.

P/1 – Vocês iam lá de carro?

R – É, podia ser de carro e também podia ser de condução.

P/1 – Não devia ter problema para estacionar ou tinha?

R – Não tinha esse problema de estacionar, não tinha. Se estacionava na rua. A gente tinha um carrinho, não tinha problema, não.

P/1 – Que carrinho era, o senhor lembra?

R – Nós tivemos um Volks, mas não lembro se era o Volks. Tivemos um Aero Willys, tivemos um...

P/1 – Enfim. Aí nasceu a Maria do Carmo, a primeira filha.

R – Pois é, os filhos nasceram em 65, 66 e 67, imagine (risos)? Janeiro de 65 nasceu a Maria do Carmo, muito inteligente. Aliás, todos são, mas ela é bem inteligente, é médica. Em 66, nasceu a Maria Augusta que é arquiteta no City Bank, trabalha num posto relativamente elevado. Em 67, nasceu a Maria Luiza. Três Marias! Maria Luiza é dentista. E em 71, o homem, o Humberto Júnior que é advogado. Então a vida mudou, você sabe que a vida muda com crianças. Eles todos pequenos, cresceram mais ou menos todos juntos, com uma diferença de um, dois anos de todo mundo. A coisa começa a mudar de vida. A minha sogra morava comigo também, ajudou a educar essas crianças. E felizmente eu fiz uma boa família porque todos eles se dão bem, todos eles estão sempre juntos.

P/1 – Como era o cotidiano de vocês? Eles esperavam o senhor para jantar ou almoçar? O senhor almoçava em casa? Como era isso quando eles eram pequenos?

R – Eu estava acostumado quando eu morava com a minha mãe e com o meu pai, não se almoçava e não se jantava se não fosse todo mundo junto. Inclusive tinha minha avó que morava com a gente, quando eu morava com eles. E eu acostumei dessa forma. Com os filhos mudou um pouco. Por quê? Por causa do horário, cada um tinha o seu horário, horários diferentes, aquela coisa. Sempre que possível a gente almoçava junto, sempre. Era uma regra de almoçar juntos e jantar juntos. Nós sempre almoçamos e jantamos. Muita gente não janta e tal, mas nós almoçávamos e jantávamos. Naturalmente sempre que possível nós almoçávamos juntos, mas a vida é diferente, mudou completamente. Eles tinham seus compromissos, os filhos, cada um...

P/1 – Mas o senhor chegou a acompanhar a educação dos seus filhos?

R – Eu acompanhei bastante. Eu era... Isso eu tenho até um orgulho nesse sentido. Eu levava eles na escola. Para ter uma ideia, a Maria Luiza, ela estudava lá depois da Zona Leste, lá em baixo na Faculdade Castelo Branco, em Itaquera. Ela estudava lá, entrava às sete horas da manhã lá e eu pegava o meu carro e ia lá levá-la. Sempre levei a Maria Luiza lá no Itaquera. A volta ela sempre voltava com um colega, voltava de... Mas ela nunca faltava porque a faculdade era rigorosa, fechava as portas às sete horas, não entrava mais ninguém. E o estudo dela não tinha esse negócio de ter uma aula e depois ter intervalo; muitas vezes tinham quatro aulas seguidas. Ninguém mais entra, perdeu a primeira aula, não entra mais. Outras vezes duas aulas seguidas. Eu sempre estive presente. Mas com a primeira, a Maria do Carmo que era médica, já foi um pouco diferente. Quando elas estavam fazendo o curso secundário, eles estudavam aqui em Santo Amaro no Colégio 12 de Outubro, então as três iam juntas e eu levava. Elas nunca perderam aula, nunca tinha esse negócio de perder aula. A respeito de perder aula, acontece que nesse Colégio 12 de Outubro, certa vez a Maria Luiza, a menor cabulou a aula. Elas e mais umas amigas lá cabularam a aula. E o que tomava conta lá, o diretor, viu e deu uma suspensão nela. Ela veio lá em casa: "Pai, pela amor de Deus, ele não tem o direito de fazer isso. O senhor paga a mensalidade, eu tenho o direito de sair, eu vou quando eu quero. Como é que ele vai fazer isso? O senhor precisa ir lá falar". Eu não fui. No dia seguinte ela veio e disse: "Os pais das outras meninas foram lá e deram uma esculhambada no Domenis". O diretor chamava Domenis. "E o senhor não vai". Depois de uns quatro, cinco dias, todo dia aquela coisa: "Pai, todo mundo foi menos o senhor". Eu fui, cheguei lá, peguei ele no intervalo da aula. Ele estava lá numa sala. Quando ela me viu, já juntou todo mundo: "Olha, meu pai, agora você vai ver o que ele vai falar". Eu entrei, o cara me olhou, assim, disse: "Poxa, lá vem mais um chato me aborrecer". Eu falei: "Olha, eu demorei uns dias para vir, mas eu vim aqui lhe agradecer porque é assim mesmo que se deve fazer. Eu não estou aqui presente para ver se a minha filha cabula aula ou não, mas eu acho que o senhor fez muito bem. O senhor desculpa qualquer coisa, mas eu já chamei a atenção dela, que ela não tem que fazer isso. Eu acho que ela não vai mais fazer uma coisa dessa" (risos).

P/1 – Nossa! E ela, como ficou?

R – Ela fala até hoje (risos). "Você é um chato, como é que o senhor vem falar uma coisa dessas? O senhor não paga a mensalidade? Então eu tenho direito!" (risos) Mas eu achei, conscientemente, eu achei que ele tinha feito a coisa correta. Se eu não estava lá para ver as coisas. Não é porque paga a mensalidade que pode fazer isso. Não é bem isso, tem que seguir umas certas regras da escola e tudo mais. Se ela chega e fala para o diretor e fala: "Eu vou sair, eu preciso sair". Ele dá autorização pra ela sair, mas não foi isso que ela fez. Ela fala até hoje (risos). Mas eu seguia, eu acompanhava.

P/1 – Era gostoso? O senhor lembra como eram essas coisas? Porque quatro filhos, não é, três mulheres. Que momentos lhe marcam, lhe vêm à lembrança?

R – São aqueles momentos, vamos dizer, você ver um filho receber um diploma, receber um elogio, receber alguma coisa nesse sentido ou passar no primeiro lugar, você fica muito orgulhoso. E eu vi muito isso com os meus filhos, eu vi bastante. Nenhum me deu trabalho, com exceção do Humberto, o último me deu um trabalhinho. Eu lembro deles dessa época em que a gente ia numa formatura e via os elogios que se faziam, essas coisas todas, isso deixa a gente orgulhoso.

P/1 – Cada um seguiu uma carreira por escolha própria ou o senhor orientava?

R – Por escolha própria. Para você ter uma ideia, a Maria Luiza que escolheu ser dentista, ela sempre falou que queria ser dentista. Ela fez o vestibular em algumas escolas, em algumas faculdades e ela acabou passando em Economia. Ela disse: "Pai, eu vou fazer Economia". Eu disse: "Não vai, não. Você gosta de Economia? Então por que vai fazer? Só porque passou no vestibular?" Daí a uns dias, apareceu, ela passou na Castelo Branco, como é que chama? Então, eu falei: "Vá fazer pra dentista!" E ela se dá bem.

P/1 – O interessante é que cada um escolheu uma profissão diferente, não é?

R – É. O Humberto, porque ele me deu um trabalhinho uma vez, viu? Também é uma história muito engraçada. Ele tinha, ele estava numa escola mais fraca e eu resolvi colocá-lo no Bandeirantes e ele foi. O Bandeirantes é mais puxado. Chegou no primeiro trimestre com notas baixas e eu fui lá, falei com o diretor. Ele disse: "Não, isso é o choque de coisas e tal, não se preocupe com isso. Não vai haver nada, ele vai passar". Segundo trimestre, nota baixa. Voltei outra vez, ele disse: "Olha, tal...", me deu uma desculpa qualquer. Terceiro trimestre, nota baixa. Ele disse: "Olha, é o seguinte, você precisa arrumar um professor particular porque ele está fraco nessas matérias". Eu arrumei, ele me indicou e ele começou a fazer aulas particulares. No último trimestre ele melhorou com as aulas particulares, melhorou bem, mas ficou em uma matéria. Eu fui falar com o diretor e o diretor disse: "Olha, o negócio é o seguinte, faltando um ponto ou dois o senhor vai falar com o professor e é capaz dele dar esse ponto e tudo mais. É uma questão de se conversar com ele, vamos ver ". "Tá bom". Marquei com o meu filho e fomos lá. Fomos juntos no colégio, é ali na Rua Estela, a senhora deve conhecer o Bandeirantes. Quando estou subindo a Estela, deixei o carro lá embaixo e fui subindo. Ali na escadaria do colégio, cheio de meninas, uma porção de meninas. Na hora que eu estou chegando perto, elas levantam e gritam: "Oh, o Humberto chegou!" Ele se sentou lá no meio das meninas e falou: "Pai, o senhor não se incomoda de ir lá e falar com o professor?" (risos) Eu falei: "Me incomodo sim, vamos embora. Você precisa repetir de ano, acabou-se". O que é que ele fazia? Ficava lá com as meninas (risos), não é verdade ou não é?

P/1 – Então fazia sucesso com as meninas.

R – Fazia sucesso com as meninas. Então ele foi matriculá-lo no Pentágono. Foi um pouco difícil conseguir a matrícula, mas a orientadora disse: "Olha, quero falar com ele". Eu levei e ela disse para ele: "Eu vou seguir você todos os dias, você não vai sair da minha vista". Deu as instruções: "Aqui tem que fazer isso, isso isso..." Tudo bem, já começou tirando boas notas lá. Teve uma festa lá de não sei de que foi, uma festa qualquer que a gente foi e ela me chamou e disse: "Quero lhe dar os parabéns, ele é o melhor aluno da classe". O que era no Bandeirantes? Era a brincadeira, a farra, ele passava naquele ano e ia repetindo outros. Mas eu seguia ele, eu seguia as meninas. Agora, eu também seguia as meninas no seguinte sentido: quer ir numa festinha? Vai. Elas tinham festinha todo final de semana. Só que eu levo. E eu levava e ia buscar.

P/1 – Sempre levou e buscou?

R – Ia buscar de madruga, uma duas horas da madrugada, não tinha problema. Nunca tive problema com as meninas. As meninas não me deram trabalho nenhum.

P/1 – E quando elas começaram a namorar e levar os namorados em casa?

R – Também, nós atendíamos bem os namorados delas. A Maria do Carmo, que é a mais velha, ela começou a namorar relativamente cedo, quando ainda estava estudando na faculdade, antes de se formar. Eu acho que não foi bom, ele é um bom rapaz, inclusive falei com ele esses dias. Ele é um bom rapaz, mas não deu certo o casamento. Eles tiveram um filho e se separaram e o filho inclusive está morando com o pai. Ela sente muita falta do filho, mas não tem jeito. O Renato, a senhora sabe, não precisa nem falar que a senhora conhece a vida dele. Namoraram lá na Faculdade de Santos. A Luiza é já um pouquinho diferente, ela está esperando um filho agora, está nos últimos dias para nascer. Ela sempre teve... Ela tinha um namorado que era músico e agora ela casou com esse músico, parece que ela gosta de música (risos).

P/1 – E Humberto?

R – O Humberto é casado e tem dois filhos, eu tenho dois netos. Ele é casado com a Patrícia. Eu acho que ele não poderia encontrar uma mulher melhor do que ela. Ela é paciente, ela tem passado coisas que não cabe nem falar. Ela é uma excelente criatura, eu gosto muito da Patrícia, como se fosse minha filha. Mais do que fosse minha filha, a Patrícia é excelente, é minha nora.

P/1 – E os netos, são quantos?

R – Os netos são três. O mais velho chama-se Caio. O Caio, ele... Interessante, a mãe dele se separou do pai, que ficou com o Caio, que ficou cuidando dele. Não sei porque razão, ele achou que devia morar com o pai, ele queria o pai por qualquer razão. E o pai entrou com um processo na justiça pedindo a guarda do menino, mas o processo era muito fraco. Eu acho que ele fez mais o processo porque o filho insistiu com ele, que ele estava com a mãe. Ele, então, entrou com aquilo. Ele queria o pai. Quando foi para ter uma audiência, eu fui inclusive com ele. Eu me dava muito bem com o Caio, eu levava ele na escola todo dia. O que eu fiz para as minhas filhas, eu fazia para o neto, levava ele na escola. E eu disse o seguinte: "Olha, você quer ir lá com o seu pai? Como é a história?" "Não, eu não quero". Chegou lá, ele falou que queria, ele mudou completamente as histórias daquilo que devia. Contou umas coisas que não existem lá em casa porque ele morava mais com a gente. E o processo continuou. Eu tenho absoluta certeza que a decisão do juiz seria para continuar com a mãe porque o processo era muito fraco para continuar com pai. E mesmo porque a impressão que a gente tinha era que o pai também não queria. Então a minha filha disse: "Ele vai ficar aqui, ele vai ficar desgostoso. E se a gente abrir a mão da guarda e darmos a guarda para o pai?" E abrimos a mão da guarda, mandamos um requerimento e ele ficou com o pai. O pai, no dia que veio buscá-lo, estava com a cara tão amarrada que não queria saber do filho. Isso agora está fazendo dois anos, ele nunca mais voltou a falar com a gente, nunca mais ele voltou em casa, nunca mais. Acho que ele está meio receoso. Os outros dois meninos, que são filhos do Humberto, ainda são pequenos, três, quatro anos, dois anos, ainda são pequenos. A gente se dá bem com eles, crianças. O que se vai falar de criança? É gostoso. Tem um deles, o mais novo, ele come cantando e quando ele vai cantar ele faz, hummmm. É muito engraçado ele, é muito inteligente.

P/1 – Qual o nome desses meninos, Seu Humberto?

R – Um é Gabriel e o pequeno é o Bruno.

P/1 – E a Luiza, vocês sabem o sexo?

R – É menina e possivelmente vai se chamar Marina. Eu acho que não passa desse ano, mas a médica dela disse que vai ser lá pro dia 15 do ano que vem. Ela está imensa. Ela não é muito alta, é baixinha, está imensa. Ela está muito feliz, vai ter um filho!

P/1 – Seu Humberto, lições da vida?

R – Eu não sei o que a gente poderia dizer de lição da vida. Eu acho que precisa um pouco de humanidade, que não existe mais humanidade no Brasil e não existe em lugar nenhum. Há dias a gente viu todo o trânsito atrapalhado porque fizeram um despejo de uma favela, aqui na... Eu fiquei olhando aquilo e disse: "Poxa, mas que coisa chata". Por que coisa chata? O pessoal está lá, está errado naquele terreno, ocupando um lugar errado. Mas o que o Governo deve fazer num caso desse? O governo devia ter assistente social para ir lá, fazer um levantamento de todo aquele povo que está lá, um povo pobre e miserável que está lá, e procurar um local, um lugar, ou construir alguma coisa provisória, ou dar um material para eles mesmos construírem em algum lugar. Para quando eles saíssem de lá, já tivessem um lugar para onde ir. Não tem humanidade, é chegar lá e meter um trator em cima daqueles barracos. Cada tábua daquela custou uma nota para eles, é caro. Meteram os tratores em cima daquilo, derrubaram tudo, não conseguiram tirar todo mundo. E daí? "Ah, vamos levá-los para um albergue." Que albergue coisa nenhuma, tinha que ter casa, coisa decente. O que falta hoje no mundo é humanidade, e ver aqueles como seus semelhantes. Eu escrevi uma historinha, que eu costumo escrever também, eu escrevo umas histórias. Eu escrevi uma historinha que está ali na minha pasta a respeito do meu pai e o que ele fez na guerra. É um episódio que consta no diário dele, um episódio da guerra que retrata bem isso, a humanidade.

P/1 – O senhor não quer contar para gente?

R – Eu gostaria de ler, se for possível.

P/1 – É? Então tudo bem. Podemos parar um pouquinho. O senhor escreve, então.

R – Escrevo histórias.

P/1 – Da onde veio isso? Há muitos anos? Me conta como é que começou essa coisa de escrever histórias.

R – A gente sempre escreveu umas coisinhas. Acontece que às vezes dá um estalo. Por exemplo, essa história de Natal que eu vou fazer questão de ler. Nós estávamos na véspera de Natal e eu estava lá com ela descansando e de repente deu um estalo, a história apareceu toda ela inteira; eu fui lá embaixo e escrevi.

P/1 – O senhor sempre escreveu? Desde jovem?

R – Sim, desde jovem eu escrevi, tem uma pasta imensa. Eu trouxe aqui umas duas ou três somente para você ter uma ideia. Mas não dá para ver tudo por causa do tempo.

P/1 – Imagina, temos todo o tempo do mundo. Essa é do seu pai?