P - Boa tarde, senhor Domingos. Para começar, eu gostaria que o senhor dissesse o seu nome completo, local e data de nascimento.

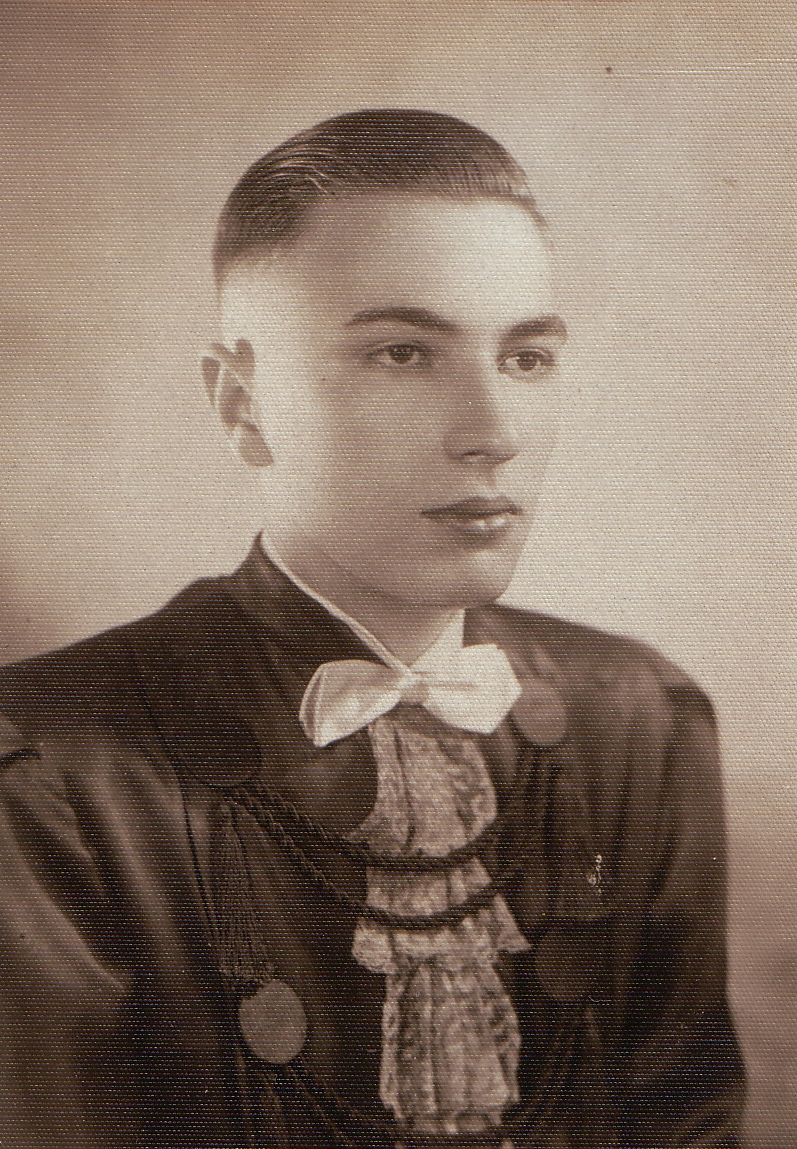

R - Domingos Perocco Netto. Perocco com dois “c”s e Netto com dois “t”s. Isso tem sido um problema na minha vida, porque sempre tem que explicar isso. Sou nascido em Guaranésia, Minhas Gerais, em 6 de fevereiro de 1934.

P - O senhor lembra o nome de seus avós?

R - Lembro. Eu sou filho de Torindo Perocco e Abnair Fragoso Perrocco, ele industrial, ela ex-funcionária da prefeitura de Guaranésia e, após o casamento, era do lar. Meus avós paternos são Domênico Perocco e Maria Luigia Calegari Perocco, um casal de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil em 1893, 1894, se estabeleceram como agricultores em uma fazenda em São José do Rio Pardo. Em 1900, fugindo da febre amarela que estava entrando no Estado de São Paulo, se esconderam em Guaranésia, uma pequena cidade de Minas Gerais. Em 1905, fruto do trabalho, ele já instalava a primeira Fábrica de Macarrão Perocco, em Guaranésia. Minha avó o acompanhou e cuidava dos filhos. Meus avós maternos são Alonso Fragoso e Maria Pereira Guimarães Fragoso. Ele era coletor, ela era diretora do Grupo de Guaranésia.

P - Coletor?

R - Era funcionário da Coletoria Estadual. E ela era diretora do Grupo de Guaranésia.

P - Grupo escolar?

R - Do Grupo Escolar de Guaranésia. Quer mais alguma informação a respeito?

P - Tudo em Guaranésia?

R - É, a família, meu pai, minha mãe. Meus avós maternos são de Itajubá, são parentes longe do Venceslau Brás, que foi Presidente da República, e foram nomeados em Itajubá para esses cargos, que eles foram, casados, exercer em Guaranésia.

P - Quanto a seus pais, o nome dos seus pais?

R - Meus pais... eu já falei. Meu pai Torindo Perocco e minha mãe Abnair Fragoso Perrocco. Meu pai industrial, meu pai desde criança trabalhava na fábrica de macarrão, que era uma praxe da família, aos oito anos já, segundo...

Continuar leituraP - Boa tarde, senhor Domingos. Para começar, eu gostaria que o senhor dissesse o seu nome completo, local e data de nascimento.

R - Domingos Perocco Netto. Perocco com dois “c”s e Netto com dois “t”s. Isso tem sido um problema na minha vida, porque sempre tem que explicar isso. Sou nascido em Guaranésia, Minhas Gerais, em 6 de fevereiro de 1934.

P - O senhor lembra o nome de seus avós?

R - Lembro. Eu sou filho de Torindo Perocco e Abnair Fragoso Perrocco, ele industrial, ela ex-funcionária da prefeitura de Guaranésia e, após o casamento, era do lar. Meus avós paternos são Domênico Perocco e Maria Luigia Calegari Perocco, um casal de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil em 1893, 1894, se estabeleceram como agricultores em uma fazenda em São José do Rio Pardo. Em 1900, fugindo da febre amarela que estava entrando no Estado de São Paulo, se esconderam em Guaranésia, uma pequena cidade de Minas Gerais. Em 1905, fruto do trabalho, ele já instalava a primeira Fábrica de Macarrão Perocco, em Guaranésia. Minha avó o acompanhou e cuidava dos filhos. Meus avós maternos são Alonso Fragoso e Maria Pereira Guimarães Fragoso. Ele era coletor, ela era diretora do Grupo de Guaranésia.

P - Coletor?

R - Era funcionário da Coletoria Estadual. E ela era diretora do Grupo de Guaranésia.

P - Grupo escolar?

R - Do Grupo Escolar de Guaranésia. Quer mais alguma informação a respeito?

P - Tudo em Guaranésia?

R - É, a família, meu pai, minha mãe. Meus avós maternos são de Itajubá, são parentes longe do Venceslau Brás, que foi Presidente da República, e foram nomeados em Itajubá para esses cargos, que eles foram, casados, exercer em Guaranésia.

P - Quanto a seus pais, o nome dos seus pais?

R - Meus pais... eu já falei. Meu pai Torindo Perocco e minha mãe Abnair Fragoso Perrocco. Meu pai industrial, meu pai desde criança trabalhava na fábrica de macarrão, que era uma praxe da família, aos oito anos já, segundo ele me contou, ele era o encarregado de dar água e comida para os animais que tracionavam a masseira, que produzia a massa para o macarrão. Ele trabalhava das oito às duas da manhã, à noite. E minha avó, por volta da meia-noite, sempre levava um sanduíche de pão com mortadela para ele comer. E o trabalho sempre foi o forte da minha família. Minha mãe estudou no Grupo junto com ele. Com dez anos, por necessidade da família, que eram em nove filhos, eles abriram um pequeno empório em Guaranésia, ela e o irmão mais novo, o doutor Wilson Fragoso que hoje é aposentado do Banco do Brasil, e tocavam a mercearia. Posteriormente, com quatorze anos, ela foi convocada por um fazendeiro de Guaranésia que tinha aberto uma loja, um armarinhos, que era o supermercado daquele tempo, vendia de tudo. E ela foi convidada para ser a tesoureira da loja de armarinhos. Quatro anos depois, o doutor Pereira Lima foi eleito prefeito de Guaranésia e, dada a eficiência da minha mãe na loja, ele levou para a secretária dele na prefeitura. Com o casamento dos dois, em 1933, meu pai tirou a minha mãe da prefeitura, foi ser mãe. Meu pai, posteriormente ao Grupo, foi fazer o ginásio e a escola de comércio em São Sebastião do Paraíso, no Colégio Paraisense, que era bastante famoso na época. Formou-se, da turma dele, apenas cinco, com ele, que conseguiram se formar técnicos em contabilidade. E ele voltou para Guaranésia para ser o responsável pela escrita fiscal da fábrica de macarrão. Em 1929, meu avô, numa fase de expansão, mandou instalar uma fábrica em São José. Ele tinha uma certa admiração por são José porque os dois filhos mais velhos de meu avô eram nascidos lá. Os demais foram nascidos em Guaranésia, para onde ele tinha se mudado. E a fábrica de São José foi inaugurada em 1932. A de Guaranésia vendia para o estado de Minas e a de São José vendia para o estado de São Paulo. O meu pai fazia a escrita das duas fábricas, mas com o crescimento da fábrica de São José, meu avô em 1936 determinou que ele fosse para São José para auxiliar na administração da fábrica. Então a nossa família foi para São José. Eu fui para São José com dois anos. Eu tenho uma irmã mais... eu tenho apenas uma irmã, Carmem Perocco Dias, hoje viúva, que é dois anos mais nova que eu. E nós praticamente fomos criados em São José. Fiz o ginásio, colegial, escola de comércio, tudo em São José do Rio Pardo.

P - Antes do senhor avançar, deixa eu voltar um pouco quando o senhor estava lá em São José, criança. Como era a casa do senhor, a rua, como era isso?

R - Nós mudamos para São José em junho de 1932. Meu pai alugou uma casa na Rua Campos Salles, que ficava a três quadras da fábrica de macarrão. São José naquele tempo não tinha as ruas calçadas. Então, para ir trabalhar em tempo de chuva sujava roupa, espirrava barro. Então minha mãe achou que nós precisávamos comprar uma casa perto da fábrica. E meu pai acabou comprando uma casa na Rua Rui Barbosa, a 80 metros da fábrica, que naquela época custou 32 contos de réis. Meu pai tinha 24 contos, e meu avô emprestou os oito contos que faltavam para ele comprar a casa. Meu pai trabalhou na fábrica, nós ajudávamos. No meu tempo de garoto a gente vendia. A fábrica de São José teve uma expansão muito grande, principalmente por causa da Guerra. Nós exportávamos as carnes nossas para os soldados na frente de batalha, não só soldados brasileiros. Não se tinha carne. E os nossos produtos nobres iam para os exércitos dos Aliados.

P - Mas não era massa? Era carne também?

R - Era arroz, feijão, milho, café. Então a massa de macarrão passou a ser um elemento básico. Porque massa tem no mundo inteiro. E produtos, laranja... Então o macarrão teve uma procura muito grande. Então tanto eu como minha irmã, minha mãe, minha tia, eram dois irmãos que tocavam, o Antônio e meu pai, Torindo, minha tia Emília e os três filhos, nós todos ficávamos no balcão e vendendo macarrão até acabar.

P - Esse balcão, ele fazia parte, era junto da fábrica? Como era a fábrica?

R - A fábrica era um prédio de dois andares, construído especialmente para ser fábrica de macarrão, com a tecnologia mais moderna que tinha na época. Foi a primeira fábrica de macarrão do interior paulista. A fábrica de São José do Rio Pardo, com as máquinas que tinha.

P - O nome da fábrica qual era?

R - A fábrica era Massas Alimentícias Domingos Perocco. Com a morte do meu avô, os irmãos sucederam em São José do Rio Pardo, com Perocco Irmãos Ltda., e em Guaranésia com Irmãos Perocco Ltda.. Eram quatro irmãos em São José, e cinco em Guaranésia. Os quatro de São José acabaram falecendo, e nenhum dos filhos quis seguir a carreira de macarroneiro. Então, com o falecimento de meu pai, que foi o último, a fábrica fechou em 1968, se não me engano.

P - Mas deixa eu voltar lá, o senhor atrás do balcão. Quantos anos o senhor tinha?

R - Eu tinha... nós entramos na Guerra em 42 ou 43, então eu tinha oito, que eu sou de 34. Nove, dez. E minha irmãzinha tinha sete. Então a gente ficava buscando macarrão. Eu trabalhava lá em cima empacotando macarrão. As máquinas... dando detalhes do porquê da tecnologia. O macarrão na época era feito em etapas. O macarrão hoje é automatizado. A Fábrica Basilar, que é a maior fábrica brasileira de macarrão hoje, entra farinha e água de um lado, sai o macarrão ensacado do outro. No nosso tempo de macarrão, nós tínhamos aquilo que se chamava masseira. Era uma espécie de bacia de dois metros e meio de diâmetro, girada por um motor, e onde um depósito, assentado no lugar mais alto, você jogava o saco de farinha, e em cada massada você punha dois sacos de farinha e o volume de duas latas d’água. Esse depósito tinha um girador, como um batedor de bolo, que misturava água com farinha até fazer um produto mais ou menos denso e uniforme. E ela deitava, jogava esse produto na massa que circulava. Essa massa dispunha de dentes fixos laterais que iam revirando a massa. A massa girava, chegava em um determinado ponto tinha uma peça que virava a massa de cabeça para baixo, e os dentes iam amassando. Então ela ficava ali por quinze, vinte minutos, parava, depois cortava-se aquela massa em pedaços de 70, 80 centímetros, enrolava aquilo e fazia um rolo desse tamanho. Aí ia para a prensa. A prensa, as máquinas eram ferrante. Eram máquinas modernas, compradas zero quilômetro para a fábrica. A ferrante tinha um pistão de ar em cima, e embaixo o cilindro onde você punha a massa. Você subia numa escada, pegava aqueles rolos, iam três rolos daquele em cada cilindrada. No pé, embaixo, tinha a forminha. Se o macarrão ia sair furadinho, maciço... como é que chama hoje? Então a máquina vazava o macarrão por pressão; tinha uma compressão numa área de 25 centímetros de forma, eram três toneladas para empurrar a massa; tinha a bomba; o macarrão saía; à medida que o macarrão saía o pessoal cortava, com mais ou menos um metro e 20 de comprimento. Tinha um bambuzinho que você punha, que você jogava o macarrão em cima, você esparramava aquilo. Depois daquilo, esparramado, ia para o sol. A fábrica tinha um pátio de mais ou menos mil metros quadrados de cavaletes de madeira onde, a medida que ia produzindo macarrão, você punha no sol para secar. No fim do dia esse macarrão era trazido para um quartinho fechado e úmido, que era para o macarrão curar. No dia seguinte esse macarrão subia para o segundo andar. Havia os mesmos tipos de andaime onde você ia pondo o macarrão, onde aí ele curava durante uma semana. Então, na parte superior... uma semana são seis dias, e tinha seis quartos. Então cada dia você punha o macarrão em um quarto. E você, no quarto curado, você levava a mesa, com a balança, tirava aquilo lá em cima de um balcão, pegava a quantidade de macarrão compridinho, embrulhava de quilo em quilo, tinha a folha de Macarrão Perocco, embrulhava, amarrava e empilhava. Depois, lá de cima descia para a seção de embalagem. Nós tínhamos caixotes prensados, comprados no Norte de Goiás, Massas Perocco, padrão da fábrica de São José e da fábrica de Guaranésia. Eu gostava de fazer o caixote. Eu era bom em prego. Então eu era moleque, fazia caixote para pôr o macarrão. E a expansão nossa em São José foi muito grande. Nós começamos vendendo macarrão em São José do Rio Pardo, nas cidades vizinhas, e com o tempo fomos subindo. Fomos vendendo em Casa Branca, São Simão, Ribeirão Preto, Igarapava, Ituverava, Franca, Sacramento. E entramos em Minas. Porque a nossa fábrica de Guaranésia só vendia para o Sul de Minas, Passos, Varginha, mas não subia. Então nós entramos em Minas. Então nós fazíamos Uberaba, Uberlândia, Araguari. E entramos para Goiás, com a nossa fábrica, o nosso produto. Então, Catalão, Anápolis. Fomos parar em Anápolis. Em Anápolis nós tínhamos um cliente chamado Barbaan Helou, eu nunca esqueço esse nome. Era o nosso maior cliente. E o Barbaan Helou, como Anápolis está mais ou menos próximo do Rio Araguaia, o Barbaan Helou exportava mercadorias para o Norte do país. Então, o nosso macarrão, via Barbaan Helou, pegava os barcos do Rio Araguaia e eram vendidos no Pará e no Amazonas. Em um dos cursos meus, em Brasília, um dos colegas falou: “Eu conheço o Macarrão Perocco, eu comi. Eu comi o Macarrão Perocco”. E eu gosto de contar isso porque havia muito orgulho da nossa parte nesse produto. Quer dizer, nós fomos, minha família, meus pais, minha família paterna é de imigrantes, e minha família materna vem de gente importante, de Presidente da República, e os dois se casaram, e resultou no que eu sou hoje. Quer dizer, eu dou muito mais valor hoje aos que estão embaixo do que aos que estão em cima. Toda a vida como bancário eu sempre dei muito mais importância aos que estão embaixo do que aos que estão em cima. Isso foi um fruto da minha observação.

P - E dessa observação, você lembra ali na fábrica? Devia ser uma correria. Você queria estar perto das máquinas, você brincava, tinha tempo para brincar?

R - Tinha. Brincava à noite, à noite eu brincava, depois de fazer minha lição de grupo. Eu toda a vida fui muito apegado a ler. Eu sou um leitor contumaz, eu devo ter lido hoje já mais de dez, quinze mil livros. Eu já cheguei, por exemplo, o Iracema, do José de Alencar, eu li sentado em uma cadeira à noite, em casa. Cheguei à noite, por volta de meia noite e meia, estava com o livrinho comprado em cima da mesa, comecei a ler, quando eu vi era quatro e pouco da manhã, tinha acabado de ler o livro.

P - Então, por falar em leitura, primeiro em brincadeiras. O senhor lembra das brincadeiras?

R - As brincadeiras nossas, minhas brincadeiras de criança: jogar futebol na rua, rodar pião, bolinha de vidro, jogar triângulo.

P - Como era jogar triângulo?

R - Jogar triângulo? A gente pegava essas liminhas de ferro, aquelas liminhas triangulares de ferro, fazia uma ponta, então desenhava um triângulo daqui e um daqui, o meu e o seu. Então eu ia jogando naquela rua dura, enquanto espetava no máximo um palmo, jogava, espetava, puxava do triângulo o risco. Jogava de novo, se desse menos de um palmo eu puxava. Se desse mais era a vez do outro. Então eu tinha que cercar a casa dele e voltar, e ele tinha que cercar a minha e voltar. Então nesse vai e vem, às vezes você tinha que passar em um vãozinho de três milímetros, você não acertava. E ele também, para sair. Que tinha vezes que eu trancava ele, às vezes ele me trancava. Então era brincadeira de triângulo. A diversão nossa era ir ao matine de domingo, eu ganhava 400 réis para ir ao matine.

P - O senhor lembra a primeira vez que o senhor foi ao matine?

R - Não lembro, mas ia ao matine assistir aqueles faroestes, Flash Gordon. Outro dia eu comprei o filme do Flash Gordon para as minhas netinhas verem. Porque eu assistia o Flash Gordon em 1944, 45, no cinema. Você vibrava Os homens de barro, as árvores andantes, a ponte de luz. E a gente ficava imaginando... ele olhava no braço e falava. Então, as coisas que... as inovações tecnológicas no filme do Flash Gordon eram coisas que a gente não acreditava. O vôo daqueles aviões voando a jato. E era uma verdadeira caçarola soltando fumaça, pópópópópó. Era o presságio do avião a jato. Mas de tudo que se fez no filme de Flash Gordon, tudo se tornou realidade. A única coisa que ainda não conseguiram fazer foi a ponte de luz que havia no Palácio Ming. Você, para entrar no palácio de luz, ele acendia a ponte de luz para passar no precipício, e você passava por cima da ponte. Passava, ela apagava, ninguém entrava. A única coisa que não se realizou no seriado do Flash Gordon foi isso. O resto tudo é verdadeiro. Aconteceu, já existe, está superado.

P - Eu queria que o senhor falasse um pouco então da sua escola, se o senhor lembra a professora que o senhor teve, primeiro dia de aula, o nome da escola?

R - Lembro. A minha escolaridade começou aos cinco anos. O que era raro naquele tempo. Existia um orfanato, Orfanato São José, em São José do Rio Pardo, a professora era a dona Rosa Purrat. Era amiga da minha mãe e morava a uns 50 metros da minha casa. A dona Rosa Purrat tinha um jardim de infância no orfanato, que era mantido por freiras. E toda tarde, por volta de meio-dia, meio-dia e 15, nós saíamos de casa e íamos à porta da dona Rosa. E subíamos seis quadras, em fila, até o orfanato. Nós éramos em 30, 35 crianças, que era a capacidade da classe. Então eu subi o primeiro ano, subi o segundo. No segundo ano minha irmã já entrou e subíamos nós dois. Eu saí alfabetizado. Quando eu entrei no Grupo, no Cândido Rodrigues, que era um grupo bastante severo... eu até a uns dias atrás redigi um artigo criticando essa liberalidade dos grupos escolares de hoje. O diretor do Grupo de cima era o senhor Edésio Monteiro. Se perguntasse para mim durante o Grupo quem era o homem mais importante do mundo eu falava que era o senhor Edésio Monteiro, tal respeito que a gente tinha pelo diretor. No meu primeiro ano a minha professora foi a Dona Rita Pereira Guimarães, irmã de minha tia-avó materna, professora séria. Do segundo ano foi Dona Januária, que é uma professora de Olímpia que foi para São José, e não me lembro o sobrenome. No terceiro ano foi Dona Palmira Scali. Quarto ano foi Dona Laudilina Purrat, o marido dela era provedor do asilo Euclides da Cunha, de São José do Rio Pardo. Todas elas severíssimas e exigentíssimas em matéria de estudo e comportamento. Dona Laudilina era famosa porque, quando ela puxava a orelha... o aluno tem a tendência de se levantar, né, então ela pisava no pé do aluno e puxava a orelha, que era para ele não subir. E quando a gente chegava em casa e reclamava para a mãe: “Pois é, ela puxou a minha orelha” Ela falava: “Bem feito Devia ter puxado outra vez.”. Quer dizer, as professoras tinham o apoio da gente. Tratavam a nós como gente, mas devendo obediência a elas. A Dona Laudilina, além de professora minha... naquele tempo existia o curso de admissão para o ginásio, não era direto, porque o ginásio não tinha capacidade para pegar todos os alunos. Então existia o admissão. Para ser aprovado no admissão, nós fazíamos um curso. E a Dona Laudilina dava o melhor curso de admissão de São José do Rio Pardo. Então eu entrava no curso de admissão às sete horas da manhã, tinha aula até as dez e meia, ia para casa almoçar, ao meio-dia e meia ia para o grupo, às quatro e meia voltava para casa, brincava um pouco e à noite fazia as lições do Grupo e do Curso de Admissão. Uma coisa que eu me lembro do Grupo é que naquele tempo, nas datas festivas, o nosso Grupo era um quadrado com uma praça central, e nessa praça central todas as classes ficavam na área. E depois das comemorações, do Hino Nacional, dos discursos, da cantoria, havia a sabatina. Então, o diretor... ganhava brindes: lápis, borracha, essas coisas. E cada um de nós já íamos para lá com um papel na mão com o nome em cima. Então o professor começava: “Oito vezes sete?”. Todo mundo tinha que pôr o resultado. “A Capital do estado de Minas Gerais?”. Então ele lançava 20, 30 perguntas e todo mundo respondia. Você ia respondendo. Depois eles recolhiam, e distribuía-se os prêmios para os melhores. Eu cansei de ganhar prêmio lá, modéstia a parte.

P - E amigos, tinha amiguinhos?

R - Tinha. Tinha grandes amigos. Os amigos todos meus eram mais de rua. Antigamente a gente chamava aquilo turma. Era a Turma da João Pessoa, era a Turma da Treze de Maio, que eram as ruas principais da cidade. Era a Turma da Benjamim Constant, a Turma da Silva Jardim, a Turma da Vargem. E havia um respeito mútuo, você não invadia a área dos outros. Se você fosse brincar na rua de baixo, que era a Rua Campos Salles, dava briga. Então a vizinhança era bem ilhada. E a nossa amizade, por exemplo, eu tive amigos como o Clemente Aga, que era uns quatro, cinco anos mais velho que eu, o Samin Aga, o irmão dele, uns três anos mais velho. Amileto Cautela, uns três anos mais velho que eu, os amigos mais velhos. Tinha amigos da minha idade, o Flávio Cautela, o Ali Aga, o Carlos Grass, o Zé Trovato. E tinha colega, o Toninho Serboni, que era uns dois anos mais novo que eu, o Hélio Nareli, uns dois anos mais novo, Ademar Aga, uns quatro anos mais novo, Robertinho Aga, era menino de dois anos. Todo mundo brincava junto. Quer dizer, era o pessoal da rua. E as meninas a mesma coisa. Nós juntávamos na esquina para brincar, e as crianças se juntavam na porta de uma das casas para brincar. Havia, assim, uma quase que hierarquização e separação sexual. Quer dizer, homem não brincava com menina e menina não brincava com menino. Então isso dava para a gente, assim, um pouco de dificuldade, quando ficava mocinho, em contatar as moças. Não havia esse negócio de chegar: “Oi, meu bem”, e trocar beijinho. A gente cumprimentava as meninas, nem pegava na mão para não dizer que a gente estava sendo abusado. Havia um certo respeito nisso. Talvez fruto de ser cidade interiorana. Uma coisa que nunca me preocupou nessa vida de interior, eu nunca ouvi falar de desemprego na minha cidade. Até os 25, 26 anos eu só soube o caso de um rapaz desempregado. Um. E nós amigos ficávamos preocupados: “Fulano não arrumou emprego”. No fim, ele foi ser cabo eleitoral do Adhemar de Barros e acabou entrando para a Caixa Econômica, oito, dez anos depois era gerente da Caixa Econômica em São José do Rio Pardo.

P - Senhor Domingos, deixa eu voltar numa coisa que o senhor falou dessa época de adolescente. Como era o Senhor Domingos adolescente? Como que o senhor se divertia? E como era esse negócio de namorar, na época?

R - Na nossa época de mocidade, o sistema de namoro era feito no jardim central da cidade. O jardim central de São José do Rio Pardo era uma praça de 100 por 100 metros, um passeio largo. O passeio devia ter uns três metros e meio de largura em volta do jardim. E a praxe do jardim eram os homens darem a volta por dentro, no sentido horário, e as mulheres davam a volta por fora no sentido anti-horário. Então, quando você estava flertando com a moça, você encontrava com ela de cá e de lá. Você girava de um lado e ela girava do outro, e você ficava nesse... Quando você conseguia parar a moça para conversar, não sei o quê, você parava, conversava, acabou a conversa, não deu nada, você continuava o giro e ela continuava o giro. Se você começasse a namorar, você pegava a moça, sentava, entrava no jardim. Então dentro do jardim só podia ir quem estava namorando. Você não podia passar dentro do jardim, por exemplo, era deselegante eu sozinho cortar o jardim com aquele monte de namorados, porque alguém podia achar que eu estava querendo atrapalhar o namoro. Tinha esses problemas.

P - E o senhor arrumou alguma namorada?

R - Tinha. Tive namoradas, tive duas namoradinhas antes da minha patroa, mas coisa de 20 dias. E trabalhando muito, quer dizer...

P - E nessa época tinha, assim, baile, tinha alguma música que o senhor lembra?

R - Tinha. Tinha umas músicas muito bonitas. Em São José do Rio Pardo, o clube lá... Eu freqüentava a Associação Atlética Rio-Pardense, que era um clube com cerca de 1500 sócios. A elite da cidade era associada do clube. E o clube tinha uma programação oficial de bailes. Então tinha o Baile da Páscoa, o Baile das Férias, que geralmente nas férias de julho tinha um baile, tinha os bailes da Semana Euclidiana. São José do Rio Pardo é uma cidade famosa na história brasileira porque Euclides da Cunha morou lá durante três anos. Quando ele reconstruiu a ponte sobre o Rio Pardo, que havia ruído, em 1890 e poucos, 1880, por volta de 1880, fizeram uma ponte com apenas um metro acima do nível do rio, e três anos depois a ponte foi levada pela enchente. E ficou dentro do rio. Aí, o Euclides da Cunha, na época ele já tinha estado em Canudos, presenciado toda aquela guerrilha. Então ele veio para São José do Rio Pardo para desenterrar a ponte, desmontar a ponte que estava dentro do rio. Ele veio sozinho. Ele pegou imigrantes italianos em São Paulo para fazer esse serviço, gente que trabalhou na área mecânica na Itália. Então ele conseguiu elaborar um quadro de pessoal muito competente. Desmontaram a ponte inteirinha de dentro do rio, trouxeram para fora, repintaram, desentortaram, , viram o que precisava, para começar a montagem. Fizeram a ponte 100 metros para cima da primeira, dessa vez com cinco ou seis metros de altura do nível do rio, e remontaram a ponte. E ele supervisionando isso. E para a facilidade dele, ele fez um ranchinho de folha de zinco, à margem do rio, perto da ponte, e lá ele fez a revisão de todo o livro Os Sertões. Então por isso que São José do Rio Pardo hoje é conhecido como o berço de Os Sertões. Porque foi lá que ele pegou as anotações da Guerra de Canudos e dividiu entre: o homem, a terra e a guerra, a luta. E ele descreve tudo isso lá em São José do Rio Pardo. Tanto é que ele acabou morrendo no Rio de Janeiro, ele foi morto pelo amante da mulher dele, depois o corpo dele foi para Cantagalo, no estado do Rio, onde ele tinha feito uma ponte também. Mas pelo fator histórico de São José do Rio Pardo, hoje os restos mortais de Euclides da Cunha estão lá, ao lado da cabana dele. E aí existe uma placa lá muito grande: “Ai, que saudade de minha cabana às margens do Rio Pardo”, de uma carta que ele fez para Francisco Escobar, que era um rio-pardense que era muito amigo dele. Então hoje tem essa placa lá. Mas voltando ao assunto, você estava... P – Da sua adolescência. Mas é interessante. Na sua adolescência o senhor tinha contato com essa história? Se comentava na escola?

R - Tinha, porque na época que eu entrei para o Banco do Brasil, o presidente da Casa Euclidiana era um médico oftalmologista, Doutor Oswaldo Galotti, meio socialista, acabou preso no regime militar, mas no fim soltaram porque eram só idéias. E ele fundou o Grêmio Euclidiano em São José do Rio Pardo. Eu tinha... o meu chefe, quando eu entrei na carteira agrícola do Banco, o meu chefe era da Diretoria do Grêmio. E eles acabaram pedindo para mim dar uma mão no Grêmio, transcrever algumas cartas do Euclides da Cunha à máquina, porque eles estavam querendo fazer um livro, não sei o quê. E eu e mais dois colegas de Banco começamos a fazer isso, mas no fim dava tanto erro, que a letra do Euclides da Cunha é daquelas letras... não dava leitura. Então você escrevia o que estava escrito, não adiantava você datilografar, porque não dava sentido. O Euclides da Cunha era muito técnico, “rocha basáltica” ele era muito técnico, e nós não conseguíamos ler a escrita dele. Então esse projeto, eu acredito que tenha frustrado, não conseguiram êxito, e nós acabamos parando, desistindo de fazer isso aí.

P - Então deixa eu voltar, porque o senhor já está entrando no Banco. Antes de entrar no Banco. Na época, para a gente saber um pouco mais desse jovem senhor Domingos. Como é que foi então nessa sua fase? Você era jovem, estava estudando? Porque antes de entrar mesmo no Banco tinha algum outro tipo de trabalho, ou era a fábrica?

R - Tinha. Eu estudava, desde moleque eu ajudava... não considerava o serviço da fábrica um serviço. Mais distração. Porque inclusive tinha garotos, naquele tempo tinha garotos de dez, onze anos, que empacotavam o macarrão. E depois do pacotinho do macarrão feito, tinha que rotular. Rotular era o nome da fábrica, o tipo de produto: “Macarrão Furadinho Número Oito”. O macarrão então você tinha que pôr o rótulo no pacote, e isso era criança que fazia. Então eu também sentava lá, ficava rotulando macarrão. Mas eu tive uma infância muito saudável, muito... brincadeiras, de brincadeiras, jogos noturnos, de distração. Passei o grupo assim, nunca me lembro de ter brigado com ninguém. Apenas uma vez eu tive uma briga de bolsa, que a gente tinha aquelas bolsas pesadas para ir no grupo, com o Ivo Bozzini, era amigo meu. Foi a única briga da minha vida. Trocamos algumas bolsadas na saída do grupo por alguma besteira, no fim eu contei para a minha mãe em casa, ele contou para a mãe dele, as duas nos pegaram pela orelha. Eu não sei, eu não me lembro, mas no fim nós acabamos fazendo as pazes, cada um pendurado pela orelha. Foi a única briga da minha vida. E sempre saudável, dentro do ginásio nós tínhamos educação física, brincávamos na rua, jogava bola. Quando eu entrei no ginásio eu comecei a jogar mais futebol, porque no fundo da minha casa morava o Rolando Perry. O Rolando Perry era um craque em bola, ele era profissional do time do Rio Pardo Futebol Clube. O quintal dele era planinho, nós acabamos espetando duas traves lá, e aos domingos a gente pulava para lá para jogar bola por volta das oito e meia, nove horas da manhã, e jogávamos até às cinco da tarde. Então a vizinhança, tinha 12, 15 rapazes que moravam, e nós por cima dos muros mesmo, sem sair de casa. Por dentro dos muros, nós andando em cima dos muros, descíamos no quintal da casa dele. E jogávamos futebol. Íamos aos matinês de domingo, antes do futebol, no grupo, que eu ia no matinê. No ginásio não fui mais no matinê, jogava bola. E à noite, já com onze anos, já punha roupinha, já ia dar volta na praça. Com onze anos. Sempre flertando uma ou outra. Mas a primeira namorada minha, namorada mesmo, foi aos 18 anos. De sentar, levar para o jardim. Porque eu era muito responsável. Eu via colegas namorando sério, já de freqüentar a casa da moça, e a gente sabia: “Esse cara não tem onde cair morto. Como é que ele está namorando?” Então eu nunca, enquanto eu não me realizei profissionalmente, eu nunca me atrevi a levar uma moça para dentro do jardim com o intuito de conversar, bater papo ou qualquer coisa, a fim de não ser mal interpretado.

P - E não tinha que falar com o pai da moça?

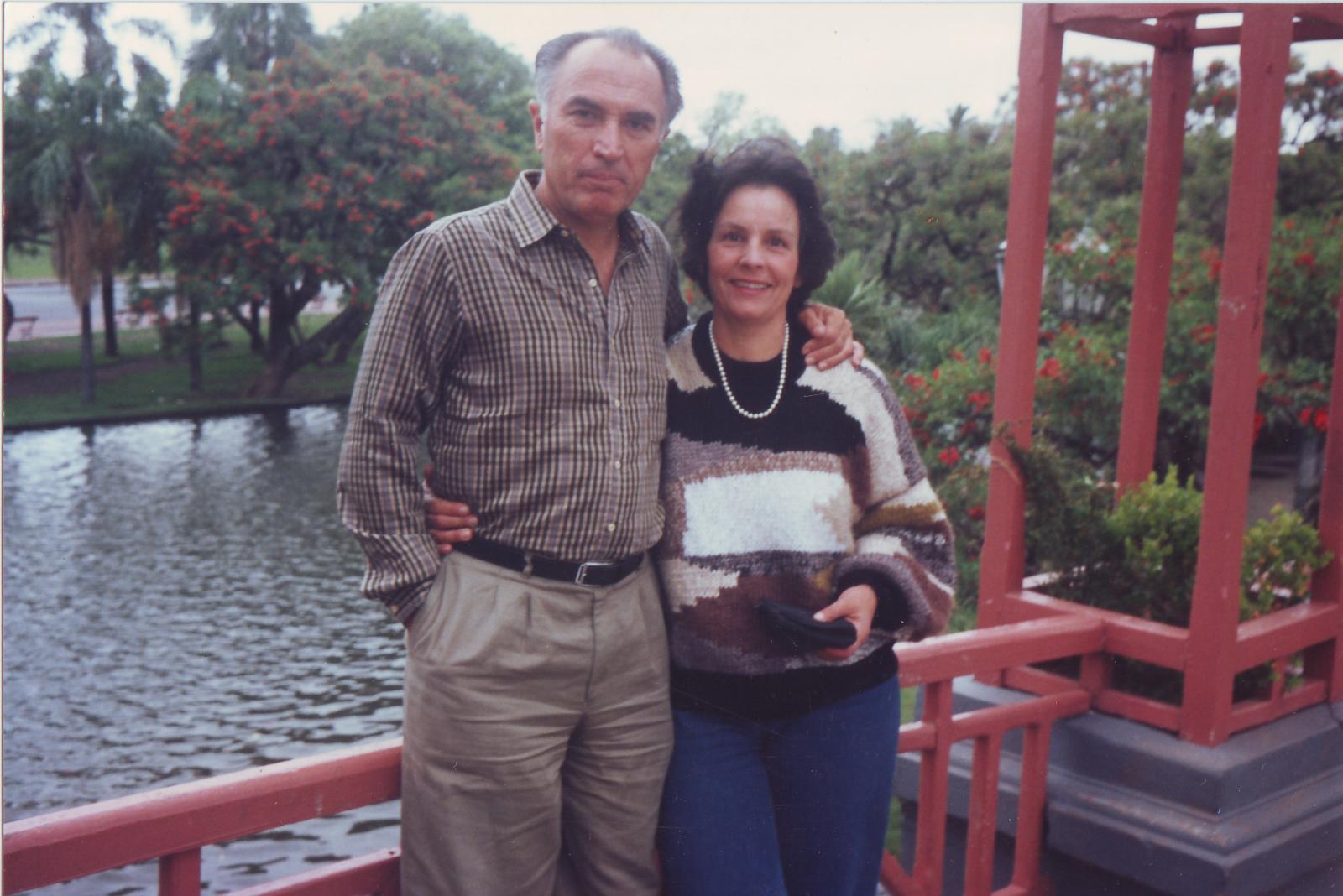

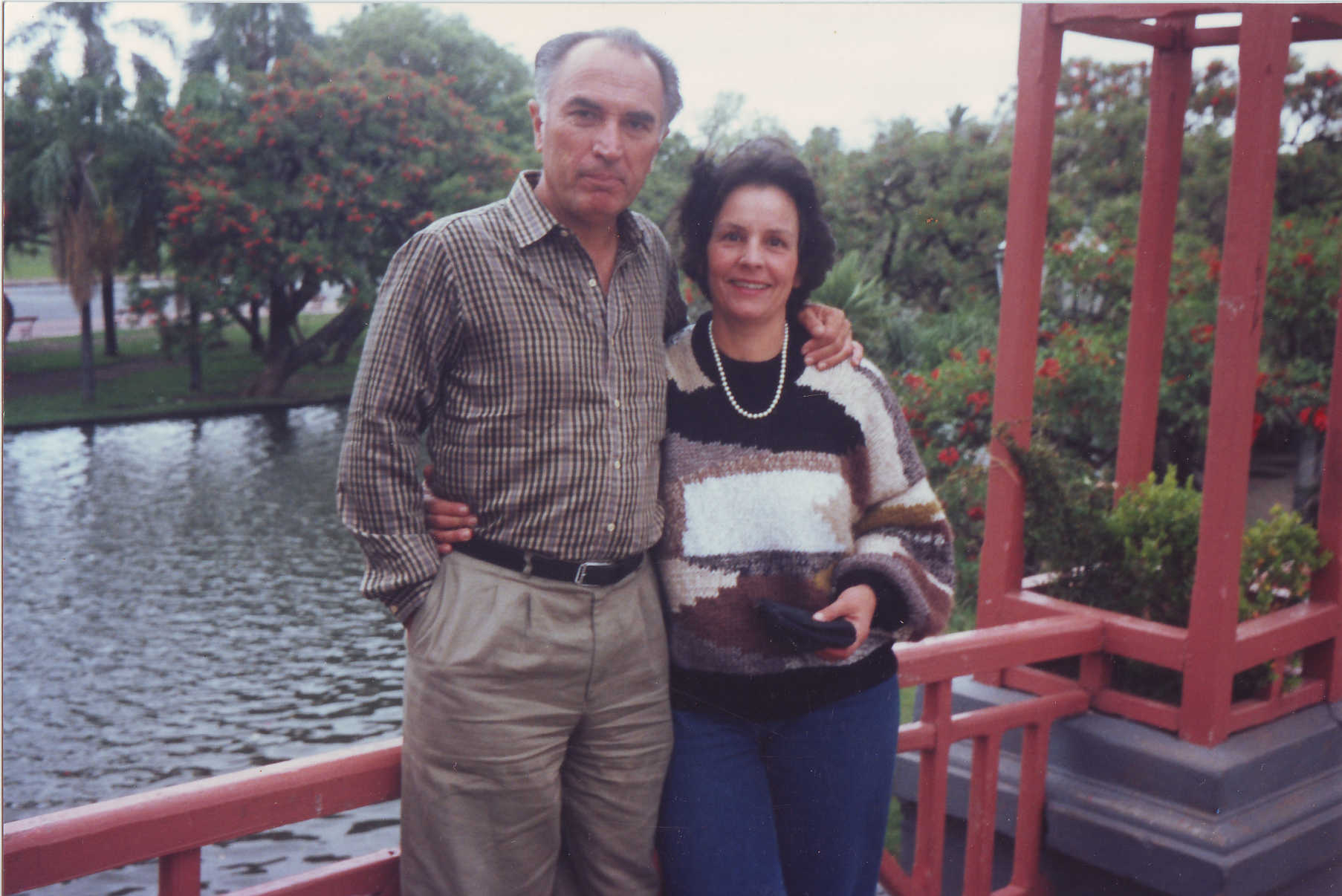

R - Não, não tinha. Tinha indiretamente. Até no caso, eu tive uma primeira, uma segunda, e acabei brigando com a segunda. E nessas voltinhas uma noite eu subi do jardim com três colegas de Banco, paramos na esquina da minha casa, porque eu era o primeiro que saía, os outros continuavam subindo lá, e ficamos conversando ali, por volta das nove e meia, dez horas da noite. Nisso, nós estamos conversando, eu vejo três moças subindo. Eu olhei bem, não estava conhecendo. Conheci uma só, que era amiga da minha irmã, as outras duas eu não conheci. Passaram, eu prestei atenção, uma linda menina do lado de cá. Eu olhei, ela passou, eu fui olhando, aí eu falei para os outros: “Eu vou casar com essa menina”. Eu falei: “Eu vou casar com essa menina”. No dia seguinte... Isso foi no sábado, no domingo eu voltei no jardim, fiquei dando volta, não consegui ver. Aí passou. Quando foi em agosto, eu estou dando volta no jardim, ela passa. Eu falei: “Ela voltou” Foi a primeira vez. Pois é, aí eu estava na praça, em agosto, que era a Semana Euclidiana, tinha os bailes, os famosos bailes da Semana Euclidiana, dando volta no jardim, quando eu vejo ela passou com... as mesmas três pessoas passaram. Aí eu falei: “Ela voltou”. Foi a primeira vez que ela virou e olhou para mim, e nós trocamos um olhar. Eu falei: “Ela voltou”. E aí ficamos naquele olha pra lá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra lá. Uns dias depois eu criei coragem, parei ela no jardim: “Ah, você, não sei que... você é daqui?” “Sou” “Mas não te vi” “”Não, é que eu estudo interna em Itu, eu estudo em Itu, eu vou para lá em março, volto em junho, vou em julho, volto em dezembro, e meu pai esse ano resolveu me tirar para vir passar a Semana Euclidiana. Ela tinha 14 anos. “Ah, está bom, não sei o quê”. E parei mais duas ou três vezes, parando, conversando, até que um dia eu tomei coragem: “Vamos namorar? Você não quer ser minha namorada?” Ela falou: “Não, não dá.” “Mas o que é que foi? Você não simpatiza comigo?” Ela falou: “Não, é que minha mãe disse que eu só posso namorar depois que eu fizer 15 anos.” Aí eu falei: “Então, quando você fizer 15 anos eu volto para falar com você. Quando é que você faz aniversário?” “Eu sou do dia 27 de julho.” Eu falei: “Então, o ano que vem, depois do dia 27 de julho, eu volto para falar com você.” Aí foi lá para o colégio, voltou, em dezembro voltou, passou, trocou aqueles olhares. Mas no ano seguinte ela voltou, em julho, olhamos, olhamos. Chegou agosto, com os Bailes de Agosto, aí eu fui conversar com ela, e ela ficou meio assim, porque tinham outros... Ela era muito bonita, a Maria Zélia, e tinha outros rapazes que também estavam dando em cima. E eu, meio duvidoso lá, ela nem lembrava do meu nome, no fim a amiga dela, a prima da Zélia, era colega de classe de minha irmã. E as duas eram muito amigas, mas disputando par e passo quem seria a primeira da classe. As duas eram excelentes alunas. E eu no Banco do Brasil, eu trabalhava com o Fernando Ribeiro de Paiva, que era meu chefe da Carteira Agrícola, e eu não sabia que ela era sobrinha dele. Depois, pela Marília, que era amiga da minha irmã, que a Marília falou: “Elas são filhas da Dona Zizinha, que é irmã de mamãe.” E a mãe da Marília era irmã do meu chefe da Carteira Agrícola também. Então eu passei a chamar o Fernando de Tio Fernando. “Ô, tio, como é que vai?” E nesse vai e vai, no dia 11 de agosto de 1958 nós começamos oficialmente a namorar. Namoramos durante uns dois anos e pouco, em 1959 o Banco me mandou para Mococa, que é vizinha de São José do Rio Pardo, eu viajei durante sete meses. O Banco queria me segurar lá. E eu, receoso de ficar em Mococa e perder a Maria Zélia em São José do Rio Pardo, abri mão da chefia de serviço da Carteira Agrícola em Mococa para voltar para São José. Voltei para São José, comecei a construir minha casa, comprei um terreno. A minha esposa me chamava de “o rapaz do carro preto”. Que ela não sabia meu nome ainda, antes da gente começar. “O rapaz do carro preto está olhando para mim”. E eu comecei a construir a casa. Meu pai vendeu o carro para eu poder acabar a casa. Acabei a casa, fiquei noivo em 12 de janeiro de 61. Doze de janeiro era a data de casamento do meu pai. Fiquei noivo na data de casamento. Fomos até a casa dela, meu pai fez o pedido: “Viemos aqui porque o Domingos está querendo ficar noivo de sua filha.” “Nós vamos pensar um pouquinho. Mas já pensamos e damos a resposta que concordamos.” Que a praxe era pensar um pouquinho para não desvalorizar a moça. Então meu pai foi comigo, chegou lá. Eu já trabalhava no Banco. Embora meu pai fosse industrial, meu pai não chegava a ter a projeção econômica do meu sogro. Meu sogro era fazendeiro. O pai do meu sogro tinha sido prefeito de São José do Rio Pardo, era uma família tradicional. E eu era filho de um italianinho. Então eu não tinha uma projeção para chegar nela. E para valorizar o valor que eu dava a ela, eu trabalhei dois meses antes do noivado, juntei o dinheiro, saí de São José do Rio Pardo, fui a São Paulo, na Rua 15 de novembro, comprei um colar de ouro para ela, de 52 gramas, e levei para ela de noivado.

P - Que lindo.

R - Noivamos... Ela voltou para o colégio em 61, formou-se em 61, fui com a família dela assistir a formatura, voltamos. Casamos em 12 de maio de 1962. E levamos a vida inteira dentro do Banco...

P - Agora, já que o senhor falou do Banco, queria pegar um pouco... Mas antes de passar no Banco, só uma curiosidade. Porque eu adoro macarrão. E o senhor falou da fábrica de macarrão. Devia ter macarrão todo dia na casa do senhor, não?

R - Não. Não tinha.

P - Não tinha?

R - A minha família sempre foi uma família muito preocupada com a alimentação. Então na minha casa sempre tinha ou uma carninha de frango, uma carninha comprada, arroz, feijão, ovo frito e uma verdura. Agora, na casa do meu tio, meu tio Antonio, eu não pude comprovar isso, meu tio Antonio tinha a mesma renda do meu pai, e tinha dois filhos em faculdade, um cursando Medicina no Rio, e um fazendo Engenharia em São Paulo. Então, dizia-se que meu tio só passava macarrão porque ele fazia um sacrifício danado para poder sustentar os dois rapazes na faculdade. E eu fui um dos bons alunos do ginásio. Quando o meu professor de Física, doutor Juquita, quando ele soube que eu passei no Banco do Brasil e que ia deixar de seguir o científico... porque eu fiz inscrição com 17 anos e tomei posse com 18.

P - Mas como o senhor ficou sabendo da inscrição? Como foi isso?

R - Meu pai que falou. Eu nem sabia que existia banco. Meu pai e minha mãe estavam preocupados. Porque nessa época eu vivia preocupado com a minha manutenção. Eu tinha vergonha de pedir dinheiro para o meu pai. “Pai...” Ele falava: “Vai na carteira e pega o que precisa.” Então, por volta de 14 a 15 anos, eu comecei a ajudar meu pai na fábrica. Eu, como tinha terminado o curso de datilografia profissional, eu batia as faturas da firma. Era tudo datilografado. Escrevia muito à máquina. E meu pai fazia algumas escritas extra-fábrica. Dois comerciantes muito amigos dele lá, o João Campos, dono da Livraria Campos, e o Antonio Simonetti, que tinha uma loja de Armarinhos, eram muito amigos dele, pediram para ele fazer a escrita. Então ele fazia a escrita e eu ajudava. Então, com esse dinheirinho, que eu ajudava, que ele me dava uma verbinha, eu paguei meu curso de datilografia, eu me mantinha. E meu sonho dourado era me formar, ser engenheiro e trabalhar na indústria automobilística. Que eu gostava muito de automóvel, tinha curiosidade. Quando meu pai comprou automóvel, que uma vez teve que desmontar o motor do carro inteirinho, eu botei o macacão, fui lá, fiquei junto com os mecânicos. Que o senhor Bigoleto, senhor Antonio Bigoleto era cliente do Banco, e autorizou. “Eu quero ver como é que funciona”. Desmontei tudo, junto, tinha muita curiosidade. Mas eu comecei... eu vi o sacrifício que o meu tio fazia para estudar os dois filhos, e eu falei: “Eu não tenho coragem de fazer isso com o meu pai.” Ainda mais os problemas que surgiram depois com esses filhos, eu falei: “Eu não vou impor isso para o meu pai.” Então eu fiz o primeiro científico. Terminado o primeiro científico, surgiu uma lei que dava o direito de eu optar pelo magistério. Então, do primeiro científico eu pulei para o segundo ano de magistério. E ao mesmo tempo em que eu fazia o científico, eles faziam a Escola de Comércio. Então eu tinha das sete ao meio dia o científico, à tarde eu tinha que estudar na datilografia, tinha escolhido a lição de Educação Física, tinha que estudar... e à noite, das sete às dez, eu freqüentava a Escola de Comércio. Então eu não tinha tempo vazio. Então meu pai soube... meu pai era muito amigo do Mattos, que era o caixa do Banco, eu tenho a impressão que foi o Mattos que avisou meu pai do concurso: “Olha, o Banco do Brasil está abrindo inscrição. Fala para o seu filho fazer, que é um negócio bom”.

P - Ele trabalhava no Banco, o Mattos?

R - Trabalhava no Banco, era caixa do Banco do Brasil. Eu suponho, porque ele era muito amigo do meu pai. Um dia meu pai chegou em casa, falou: “Você não vai fazer concurso no Banco do Brasil?” Eu falei: “Onde é que fica? Tem Banco do Brasil aqui em São José?” Eu nunca tinha entrado num banco. “Tem”. “O que é que precisa?” Peguei duas fotografias e desci para o Banco. Cheguei lá, tinha que pagar uma taxa de 30 cruzeiros. Não tinha dinheiro. “Então volta amanhã para pagar a taxa.” Cheguei dia 31, paguei a taxa, recebi a inscrição. E fizemos a inscrição em 50 e poucos.

P - O senhor lembra da prova?

R - Não lembro. Mas eu lembro que a prova... Matemática eu tirei 10. Eu era muito bom em Matemática. Eu era muito bom em Física. Tirei 10 em Matemática, tirei 8 e qualquer coisa em inglês, 8 e qualquer coisa em Francês. Porque eram matérias que eu tive no ginásio. Eu tinha Inglês, Francês, Espanhol. Tirei 90 e poucos em Datilografia. E em Contabilidade Bancária, que eu nunca tinha visto, eu tirei zero. Quer dizer, eu consegui aprovação porque eu fui muito bem nas outras provas. Em São José, dos 50 e poucos candidatos, foram aprovados cinco. Eu fui o terceiro. Na minha frente foi aprovado um ex-estudante de medicina e um funcionário, um contador do Banco Barreto. O contador fez o exame, o estudante de medicina e eu fui o terceiro. Quer dizer, daquele monte de gente de São José do Rio Pardo, contadores. Mas porque eu era bom nessas coisas. Então eu passei no Banco. E por sorte fui designado para São José do Rio Pardo.

P - Mas o senhor lembra o dia que o senhor recebeu a notícia que passou? O senhor lembra disso?

R - Eu lembro que deve ter sido em fins de junho, porque eu fiz a inscrição no dia 31 de agosto, o exame foi em abril. Foi num domingo de abril. E eu praticamente esqueci do concurso, estava levando a minha vida. Tinha me formado, não tinha conseguido escola para lecionar, então eu tinha resolvido fazer o segundo científico. Falei: “Vou fazer o científico, não vou ficar à toa. Vou aproveitar o segundo científico”. Estava fazendo o segundo científico. Um dia eu cheguei da escola e meu pai falou: “Tem boas notícias.” Eu falei: “O que foi?” “O Mattos me contou que você foi aprovado no concurso.” Quer dizer, eu recebi com uma naturalidade, como se eu tivesse sido chamado para jogar futebol. Quer dizer, nunca que com 17 anos me passou pela cabeça: “Você esta financeiramente resolvido para o resto da sua vida”. Eu não tive essa concepção. “Ah, está bom. E agora?” Então eu acho que hoje a moçada, embora eles aparentem um pouco menos responsáveis, aéreos, mas eles estão mais preparados para a luta do dia-a-dia do que nós estávamos. Eu nunca, até os 17 anos, eu nunca tive um amigo que falasse: “Eu estou preocupado com emprego, eu preciso arrumar um emprego”. Eu tinha um pouco dessa preocupação, eu tinha um pouco de acanhamento de pedir dinheiro para o meu pai, essas coisas. Por exemplo, eu nunca... eu jogava futebol bem, mas eu nunca tive coragem de pedir para o meu pai comprar uma chuteira para mim. Porque uma chuteira custava caro. Eu sabia que era difícil para ele me dar uma chuteira. E eu tive colegas de gente mais pobre que: “Não, eu quero uma chuteira. Eu quero um smoking.” Em São José do Rio Pardo, na Semana Euclidiana, era de smoking. Quem tinha smoking, punha, quem não tinha ia de terno. Eu nunca pedi um smoking para o meu pai porque eu não tinha coragem. Era muito dinheiro. Então eu levo essa vida controlada de dinheiro até hoje, eu estou relativamente bem. Mas eu brigo com as minha filhas, às vezes até com a minha mulher. Quando nós morávamos em Pinhal, minhas filhas queriam a calça... naquele tempo, como é que era... tinha uma marca, Fórum. “Ah, porque eu vou comprar uma calça Fórum para cada uma” Tinha 14, 15 anos. Eu falei: “Quanto custa?” Custa 200 cruzeiros.” Eu falei: “E as outras?” “As outras custam 22, 25.” Eu falei: “Mas por que essa custa 200?” “Ah, mas é marca, não sei o quê, as crianças querem.” “O dia que elas tiverem ganhando... Elas querem. Compra uma calça comum.” As crianças choraram. Outro dia eu quis fazer isso com a minha netinha, quase deu briga lá em casa. Não acho justo. Quer dizer, a criança quer... Não, o dia que quiser, pode querer, mas ganhe o seu dinheiro e vai lá. Eu dou roupa da melhor qualidade, mas não pago marca. Uma filosofia minha, particular.

P - Senhor Domingos, conta para a gente: o senhor lembra do primeiro dia de trabalho quando o senhor entrou no Banco do Brasil? Como era o ambiente?

P - Qual foi o cargo?

R - Na época nós fomos nomeados em três para São José do Rio Pardo, porque São José do Rio Pardo estava com três funcionários transferidos. Um era o Padovani. O Padovani era um ex-pracinha da Segunda Guerra Mundial, e que o Banco, para homenagear esses pracinhas, vários fizeram o concurso para entrar no Banco. E o Banco conseguiu absorver uma porção de pracinhas, gente que voltou da Itália, que esteve na Itália, largou tudo que fazia no Brasil, foi alistado à marra. Na época da Guerra o pessoal foi pego a laço. Um tio meu foi convocado a prestar o exército e embarcar para a Itália, a família internou ele como louco num hospício do Rio de Janeiro para ele escapar. E no interior catavam o pessoal e ia para a Guerra. Então esse pessoal ficou lá dois, três anos lá, de 42 até 45, voltaram para cá, ficaram nos quartéis até desengajar, e uns ficaram perdidos aí. Então o Banco abriu um concurso e aproveitou muita gente dentro do Banco. E esse Padovani, o Zé Padovani, esse Padovani trabalhava em São José e eu entrei no lugar dele na carteira de cobrança. O outro entrou no lugar do Brito, que foi removido para Poços de Caldas, e o outro colega meu aprovado entrou no lugar do José Magalhães Navarro, que era do cadastro, foi removido para Ribeirão Preto, e nós tomamos posse lá. E trabalhando num sistema manual do Banco, onde tudo era manual, cobrança. O jogo de ficha de cobrança, ele era abatido três, quatro vezes. Você pegava uma duplicata e procurava o Banco Safra aqui em São Paulo, colocava a cobrança do Safra aqui. O Safra, a duplicata era contra um cliente em Caconde. O Banco Safra, para mandar isso para São José do Rio Pardo batia um jogo de ficha, onde punha a data da entrada, a data do desconto, nome do dono da duplicata, nome do cliente, o valor, o número da duplicata, esses dados todos. Fazia o jogo de ficha, capeava a duplicata e mandava para o Banco do Brasil em São José do Rio Pardo. Chegava em São José do Rio Pardo, transcrevia tudo aquilo para a ficha do Banco do Brasil. E o título tomava um prefixo especial. Por exemplo, APA era título da praça. AIA era título do Banco do Brasil que ia para Caconde. Então esse título AI era só AI, porque não era do Banco do Brasil. Então eu fazia uma ficha de um título AI, transcrevia tudo e mandava para a casa bancária de Caconde para cobrar o cliente. O Banco cobrava, no fim do mês passava o dinheiro para o Banco do Brasil, e eu no fim do mês passava o dinheiro para o Banco Safra aqui; no fim do mês o Banco Safra passava o dinheiro para o cliente. Então levava 15, 20 dias entre a data da cobrança e a data do dinheiro na mão do cliente. E era burocrático isso. Tudo tinha que ser feito à mão. Não havia facilidade. Havia era muito trato humano. Clientes... eu, por exemplo, me senti muito engrandecido no Banco depois que passei a trabalhar na carteira agrícola. Quando eu entrei no Banco, esse tio Wilson meu, irmão de minha mãe que morava no Rio de Janeiro, as minhas primeiras férias eu fiquei na casa dele no Rio de Janeiro, e conversando ele falou: “Domingos, você dentro do Banco do Brasil você pode ser o que quiser. Você pode chegar a Presidente da República.” “Ah, tio, larga de... eu não vou chegar nem a gerente.” “Você pode chegar a Presidente da República se você for capaz, honesto, trabalhador.” Eu não acreditei. Hoje eu vi que ele falava a verdade. Então a gente tinha muito de realização pessoal. Eu fui para a carteira agrícola porque eu comecei a perceber que lá a gente podia ajudar os outros. Eu escrevi um artigo no Bip, eu tenho duas histórias muito boas na carteira agrícola. O Bip era um jornalzinho que o Banco publicou nos anos 70, relatando promoções, dados do Banco, e a última página do Banco era sempre uma história acontecida. Eu escrevi três ou quatro para o Bip, mas eu tive duas publicadas, uma em 76 e uma em 77. A minha de 76 ganhou como a melhor história do ano e a de 77 ganhou como a segunda melhor história do ano. A de 76, o título dela é Uma tira de papel. A história é a seguinte: nós estávamos na carteira agrícola, anos antes, 60 e poucos, e nessa época atendíamos o município de Divinolândia, que era o maior plantador de batata do estado de São Paulo, batatinha. Entre os vários clientes que vinham, gente humilde, clientes maiores, uns vinham de carro, outros vinham de ônibus, outros vinham de charrete. Um dia, entra um senhor humilde, com um pé calçado, o outro pé descalço, camisa para fora da calça. Chegou no balcão, disse “Eu queria ver se financia... estou querendo financiar batata”. Mas quase com impressão de mendigo. “Entra lá.” Ele entrou, eu atendi: “Pois não.” Vou falar o nome verdadeiro: senhor Antonio Vicente Bernardo. “Ô, senhor Antonio, como vai o senhor?” “Ah, tudo bem” “O que é?” “Eu planto uma quartinha de batata. Eu queria ver se o Banco me emprestava esse dinheiro”. Uma quarta de batata, quer dizer, uma quarta de alqueire. São 6 mil metros quadrados. Menos que um campo de futebol. “Ah, seu Antonio, emprestamos sim. O senhor tem a escritura?” “A escritura está aqui” “Então o senhor está aí, nós vamos tentar resolver tudo hoje para o senhor.” Quando era pequeno produtor, para evitar dele ir e voltar outro dia para assinar contrato, e depois voltar outro dia para buscar o dinheiro, nós fazíamos tudo no mesmo dia. Nos desdobrávamos. Porque esse pessoal de Divinolândia chegava em ônibus das 9 horas da manhã, ficava na cidade até o meio dia andando pela praça, geralmente o almoço deles era uma rapadura, um pedaço de rapadura que eles compravam naqueles barzinhos, iam para o Banco ao meio dia, saíam do Banco por volta das 4 horas, e a jardineira para Divinolândia saía às 4 e meia. Então a gente tinha muita dó desse pessoal de Divinolândia, Caconde, então a gente procurava resolver. Comecei a colher a proposta dele, não sei o quê, aí eu virei para ele assinar: “Toma, agora o senhor assina.” Ele olhou, falou: “Não, estive pensando bem, eu não vou fazer a proposta não.” Levantou e saiu. Aí mexeu com o meu brio, voltei atrás dele. “Senhor Antonio, o que houve? Senhor Antonio, volta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo?” “Não, porque eu não quero fazer a proposta”, não sei o quê. “Não vou fazer a proposta. Não quero. Desisti.” Levantou e saiu. Fui até a porta, ele saiu. Aí o tio Fernando, irmão da... o senhor Fernando trabalhava na minha frente, falou: “Perocco, o que foi, o que houve com o cliente?” “Entrou, chegou aí, quis fazer a proposta, colhi tudo, dei para ele assinar, ele não quis assinar, disse que não queria mais fazer a proposta. E foi embora. Fui lá, trouxe ele de volta, ele não quis contar. A hora que eu pedi para ele assinar ele foi embora de novo.” O senhor Fernando fez assim: “Ele não sabe escrever, Perocco. Você pediu para ele assinar, ele não sabe escrever. Mas eu não vou perder ele não. Não posso deixar esse homem sem atendimento.” Pegou a chave do primo dele, do carro, deu para mim. “Vai na rodoviária, me traz esse homem de volta aqui.” Peguei o automóvel, parei na rodoviária, ele já estava sentado esperando o ônibus. “Senhor Antonio, meu chefe mandou eu buscar o senhor de volta.” “Não, não, não.” Peguei ele no braço, sentei ele no carro, levei no Banco, pus ele na mesa do senhor Fernando. O senhor Fernando era magrinho, miudinho. “Seu Antonio, o senhor sabe escrever?” “Não, senhor.” “Então, o senhor não precisa saber escrever para trabalhar conosco aqui. Se o senhor fizer um rabisco aí para assinar a proposta, está muito bom. O que nós estamos fazendo, nós estamos acreditando na palavra do senhor. Se o senhor fizer o empréstimo o senhor vai pagar?” “Ah, vou pagar.” “Então não tem mais nada. O rabisco vai ser só para tapear os negócios. Faz o seguinte: o senhor vai na outra sala” para não atrapalhar o atendimento “O senhor vai na outra sala, senta com o senhor Perocco. O senhor Perocco vai escrever o nome do senhor, o senhor vai copiar umas quatro, cinco vezes, depois o senhor vem, assina aqui.” Aí sentei com ele na outra sala, peguei uma tirinha de papel, escrevi “Antonio Vicente Bernardo”. Pus na frente dele. Eu pus o papel, ele pegou a caneta, não sabia, a mão toda machucada de enxada, escreveu. Peguei outra folha de papel: “Outra vez, senhor Antonio.” Peguei umas cinco, seis folhas, falei: “Já está bom, senhor Antonio.” Trouxe a proposta. “Antonio, assina aí.” Assinou a proposta. “Assina aqui.” Assinou o contrato. Agora o senhor senta aqui e espera um pouquinho. O Fernando rubricou tudo, contrato em branco, depois nós fazemos. “Quanto vai dar?” “1200 cruzeiros”. Fui no caixa, dei o cheque para ele, assinou o cheque. “O dinheiro está aqui. 1200 cruzeiros.” Foi embora, pegou o ônibus. E eu fiquei em São José... isso foi em 62, eu fiquei em São José do Rio Pardo até 74, na Carteira Agrícola. Todo ano ele vinha. Tinha um ano que ele trazia um chuchu para o senhor Fernando, vinha com a sacolinha na mão: “Senhor Fernando, um chuchu para o senhor.” “Muito obrigado.” Teve um ano que ele trouxe três ovos para o senhor Fernando. Mas já foi melhorando de vida. Aí em 76 eu saí da Carteira Agrícola, em 74 eu fui transferido para a parte de caixa. E não sei se ele continuou ou não cliente do Banco, porque a parte de bateria, começaram a instalar os caixas executivos, era uma loucura aquilo. E eu não acompanhei a Carteira Agrícola. Aí em 76 eu saí de São José do Rio Pardo, fui transferido para Pinhal. Fiquei em Pinhal de 76 a 82, em 82 fui transferido para São João da Boa Vista...

P - Em qual função que o senhor foi passando?

R - Eu fui... eu era, na Carteira Agrícola eu fui ajudante de serviço na Carteira Agrícola, depois eu fui promovido para Chefe de Serviço da Contabilidade, de Chefe de Serviço da Contabilidade eu fui para Coordenador de Bateria, e de Coordenador de Bateria eu fui para Subgerente da Agência de Pinhal. E depois fui transferido para Subgerente da Agência de São João, que era quase que o dobro da agência de Pinhal. Subgerente de São João. E fiquei em São João de 82 até 83, outubro de 83, quando mudei para Pinhal, Itatiba.

P - São João da Boa Vista?

R - São João da Boa Vista. Em meados de 83, eu recebi um telefonema da turma de São José do Rio Pardo, porque eles estavam fazendo... a Cafecran, Cooperativa dos Cafeicultores da Zona Mogiana de São José do Rio Pardo, estava fazendo uma homenagem ao gerente de São José que estava se desligando, porque ele havia conseguido recuperar a Cafecran. A Cafecran tinha quebrado nos anos de 76, 77; fechado, e depois o gerente pegou apoio dos fazendeiros, organizou tudo, arrumou financiamento bancário e abriu a Cafecran. E a Cafecran explodiu. Posteriormente a Cafecran de São José foi incorporada pela Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé, que é a maior cooperativa de café do Brasil. E na saída do gerente, a Cafecran fez um jantar. Como eu tinha trabalhado com ele, eu fui convidado para ir participar da despedida. Fizeram um jantar para acho que quase mil pessoas no Rio Pardo Futebol Clube, e no final da festa, depois do final da festa, eu fui lá conversar com ele, que tinha sido meu gerente. Estávamos nós lá, gerentes e subgerentes do Banco conversando, quando eu olho assim, vem vindo um senhor bem arrumado, gravata, fazendo assim e olhando para mim. Eu falei: “Pois não Como é que vai o senhor?” Eu falei: “Ele deve me conhecer.” “Como é que vai o senhor?” “Eu vou bem. E o senhor, senhor Perocco?” Quando ele falou “senhor Perocco” eu fiquei... “Eu não estou lembrado do senhor.” “O senhor não está lembrado de mim?” eu falei: “Não” ele falou: “Eu sou o Antonio Vicente Bernardo.” Terno, camisa, gravata, colarinho, sapato. “Ô, senhor Antonio Como vai o senhor? Mas que satisfação” Ele falou: “Olha, senhor Perocco, eu agradeço a minha vida para o senhor, e para aquele moço magrinho que tinha lá. Se vocês não tivessem ido me buscar na rodoviária, eu estaria aqui hoje ainda com um pé descalço, um pé de chinelo. Graças a Deus o Banco do Brasil me ajudou, eu pude progredir.” “E como é que está hoje?” “Hoje eu estou bem de vida, para o senhor ter idéia eu estou com 16 alqueires de terra, estou plantando dez alqueires de batata, meu filho está cursando Medicina em São Paulo; fiz uma casa nova; minha casa tem rádio, televisão.” “O que é isso, mas que beleza” “É. Tudo isso eu devo ao Banco do Brasil.” Aí falou: “Tudo isso eu devo ao Banco do Brasil. Ao Banco do Brasil não, eu devo a isso aqui.” Enfiou a mão no bolso, tirou a carteira, enfiou a mão aqui, pôs a carteira aqui. “Olha, eu devo tudo isso a essa tirinha de papel aqui, senhor Perocco. O senhor deixou comigo.” Arrancou a tirinha de papel. E o conto meu no Bip chama A tira de papel. Isso dá uma alegria na gente de trabalhar que não tem tamanho. Tem um outro caso bonito, também lá de São José do Rio Pardo. Um agricultor, esse eu não me lembro o nome, mas era um pequeno agricultor. Ele ia para São José sempre num Fordinho 29, uma caminhonetinha. Ia ele e a mulher na frente e os filhos atrás. Chegava no Banco, ficava aquela meninada brincando ali enquanto eles faziam a proposta, no saguão lá. E às vezes algum cliente olhava assim, com aquele olhar de desdém. Porque era tudo molequinho, tudo descalço, roupinha. Fazia o empréstimo, montava na caminhonete, ia embora. E, determinado dia, nós estávamos lá trabalhando, veio um cliente de Divinolândia fazer um negócio. “Vocês souberam da última?” “Não, o que aconteceu?” “O fulano de tal...” “O que houve?” “Ele ia para Poços de Caldas com o Fordinho dele, não sei o que aconteceu, saiu uma roda, não sei o quê, o Fordinho capotou. Ele perdeu a mulher e quatro filhos. O homem está arrasado.” Aí chegou no vencimento. Porque batata era 90 dias, 120 dias no máximo o prazo... chegou no vencimento ele não pagou. Ele não pagou. E nós, de São José do Rio Pardo, nós tínhamos um orgulho muito grande, eu particularmente também tenho, porque nós nunca, desde que eu entrei no Banco do Brasil, nós nunca executamos um cliente. Nós nunca entramos com ação judicial. Nós resolvemos todos os casos encrencados de maneira amigável. O cara não podia pagar o trator, a gente arrumava um comprador, para transferir o contrato para outro. Então eu nunca executei um cliente, desde que eu entrei no Banco até eu me aposentar, nas agências que eu passei. Então nós estávamos lá, e esse contrato ficou vencido. Era, vamos dizer em termos de hoje, devia ser uns 8 mil cruzeiros. Quatro alqueires de batata, 2 mil cruzeiros, uns 8, 10, 12 mil reais aí, no financiamento. E o Fernando doente: “Eu não quero ser o primeiro a mandar executar esse contrato.” Aí nós naquilo, se vai executar ou não: “Mas como é que faz?” Aí o Fernando chega na agência e fala: “Já resolvi” “Mas como?” “Nós vamos pagar esse contrato.” Ele conversou com o gerente, perguntou de um em um: “Vocês concordam?” Todo mundo concordou. Nós éramos em 26 funcionários. Aí discutimos: “Qual vai ser a maneira mais justa de contribuir?” Aí o Fernando falou: “Eu também já pensei nisso. Nós vamos ver o salário de cada um, ver quanto dá, ver quanto dá a dívida, e vamos cobrar proporcionalmente a cada um.” Então, na época, nós pagamos o contrato do batateiro. Pagamos do bolso. O único contrato que poderia dar trabalho. Esse é um orgulho que eu tenho e que gosto de contar. Porque o pessoal hoje... Ainda hoje eu ouvi um cara falando na rua lá: “O Banco do Brasil hoje está uma droga porque só tem gente do PT lá dentro.” Então, nós nunca gostamos de política dentro do Banco. Um Presidente do Banco do Brasil certa vez mandou dois funcionários da direção geral fazer campanha para o genro dele, que era candidato a deputado federal no estado de São Paulo. Em São José do Rio Pardo e em várias cidades da Mogiana, que a gente tinha muito contato, esses dois saíram corridos da agência. Porque nós não aceitávamos interferência política dentro do Banco. “Não, quem trabalhar para o cara pode ser premiado com comissão” “Nós queremos ganhar comissão pelo mérito da carreira.” Em algumas agências alguns funcionários se dispuseram a trabalhar para esse político e foram recompensados. Mas esse pessoal dentro do Banco viveu marginalizado. Porque a questão moral dentro do Banco, na nossa época era muito rígida. Quer dizer, você encontra pilantra em qualquer lugar. Eu mesmo conheci alguns dentro do Banco do Brasil. Mas com uma porcentagem muito abaixo da média. Primeiro, porque você entra concursado. Segundo, porque o ambiente de trabalho... você ganha bem. Não digo que você ganha bem, você ganha para viver dignamente. Meu pai sempre falou: “Você quer ser macarroneiro ou funcionário do Banco?” “Eu falei: “O que o senhor acha, pai?” Ele falou: “Você, como macarroneiro, pode quebrar, falir, ou pode ficar podre de rico, pode ficar milionário. Depende da sua capacidade. Agora se você optar pelo Banco, você nunca vai ficar rico, você nunca vai ficar pobre. Você vai ter uma vida digna, uma vida satisfatória, um ordenado razoável, que vai dar para você ter a sua dignidade. Se você manter a sua dignidade, você será sempre funcionário do Banco. Porque o Banco só põe para fora os pilantras. Os funcionários bons vivem no Banco até morrer. E eu vivi no Banco a vida inteira. O meu único emprego foi no Banco do Brasil.

P - Então, senhor Domingos, o senhor falou que passou por várias agências. Como é que foi até o senhor chegar em Itatiba, né, que foi a última agência? Como é que foi isso?

R - Eu entrei no Banco do Brasil em São José do Rio Pardo em 1952 e pretendia me aposentar lá. A minha família e a família de minha esposa eram de lá, meus parentes todos próximos. Então era idéia minha inicial ficar em São José do Rio Pardo. Eu não tinha uma visão global do Banco do Brasil. Dentro da agência de São José, eu galguei todos os cargos possíveis. Fui ajudante, investigador de cadastro, caixa substituto, chefe de serviço e coordenador de bateria. À época em que eu era coordenador de bateria, um inspetor que esteve na agência me chamou e falou que eu deveria fazer carreira dentro do Banco, que a minha ficha de informação era muito boa, que eu devia fazer carreira dentro do Banco. Eu ponderei com ele que minha família eram todos de lá, e que eu preferia ficar lá como coordenador do que como gerente em outra cidade. Nesse intervalo, o Banco do Brasil resolveu abrir a agência de Mococa, em 1959. E o gerente nomeado para Mococa era o Subgerente de São José do Rio Pardo. Meu chefe, o Ari Vidoto, foi nomeado gerente de Mococa. Chegando em Mococa, o Ari se deparou com uma moçadinha toda recém-nomeada para o Banco, sem nenhum funcionário para a Carteira Agrícola. E ele acabou requisitando, junto aos diretores do Banco, a minha presença na agência de Mococa. Eu fui para Mococa em 13 de fevereiro de 59, fiquei lá sete meses, e brigando para a minha volta para São José, porque eu tinha medo de perder o namoro da minha esposa. E o Ari, na época que eu estive lá, o Ari quis me segurar por todos os meios. Inclusive me prometeu uma Chefia de Carteira Agrícola. Que o responsável pela agência de Mococa era o Renato Costa Lima, filho do fazendeiro de São José, e que na época era Ministro da Agricultura no Governo. E por meio do Renato Costa Lima foi que a agência de Mococa foi aberta. Ela foi um desdobramento da agência de São José do Rio Pardo. E ele queria que eu ficasse. Eu disse: “Não, eu prefiro voltar para São José e ficar em São José.” Como coordenador, em São José do Rio Pardo, o Banco criou aquilo que se chamava Bateria de Caixas, que são os atuais caixas executivos, aqueles que fazem tudo. Você entrega o cheque, ele processa a cobrança, processa o depósito, processa o pagamento de carnê. Antigamente você chegava no Banco, cada um... o assunto era tratado em cada guichê. O caixa só recebia o dinheiro. E o Banco criou o caixa executivo, englobando tudo isso aí. E eu fui nomeado para executar essa tarefa em São José do Rio Pardo. Eu assumi o cargo em São José do Rio Pardo, mas faltava... era um cargo recém-criado, e o Banco sabia que todo o pessoal que fosse para a chefia desse cargo teria que ser treinado em Brasília. E eu fui escalado. Três ou quatro meses depois eu fui para Brasília fazer meu curso lá de 60 dias. Por quê? Eu tinha que estudar Legislação Bancária, Datiloscopia, que é o estudo da impressão digital, para fins da autenticação de documento. Eu tive que estudar Estatística, Contabilidade, onze matérias, enfim, algumas delas até abrangendo o ramo de Advocacia, de Direito Tributário, Direito.... Na época desse curso, eu acabei sendo chamado pelo responsável pelo Departamento Pessoal do Banco, doutor Celso Albano Costa, ele escolheu cinco ou seis do curso, nós éramos em 60, ele nos chamou lá um cada dia para saber por que nós não estávamos concorrendo a outras agências. E eu fui lá e expus isso, que eu havia dito para o inspetor, para vários inspetores, que eu queria ficar. Ele falou: “Senhor Perocco, o senhor não sabe o que o senhor está perdendo em termos de vida ficando numa agência só. O senhor não imagina o que pode engrandecer o senhor, sua família, a experiência de viver em vários locais, contatar novos clientes.” E ele fez uma exposição tão cheia de fatos, de citação de fatos, que eu amoleci. Eu amoleci e falei: “Eu vou discutir com a minha patroa isso aí, e volto a dar um alô para o senhor. Eu estou aqui em Brasília, não quero perturbar o meu curso, mas...” Aí voltei para São José, conversei com a minha patroa, os pais dela moravam em São José, os irmãos todos, ela falou: “Eu sou casada com você, onde você for eu vou.” Aí eu escolhi 60 agências no estado de São Paulo, fiz um cartão de concorrência me candidatando a 60 agências. Mandei para Brasília, telefonei para o doutor Celso: “Doutor, conversei com o senhor, estou falando com o senhor. Eu estou mandando 60 agências.” Ele falou: “É pouco, senhor Perocco” Eu falei: “Doutor Celso, pela primeira vez, vamos com 60. O ano que vem eu vou pensar e incluo mais alguma coisa.” Ele falou: “60 aonde?” “Ah, são todas no estado de São Paulo.” Ele falou: “É muito pouco, senhor Perocco.” Eu falei: “Eu sei que é. Mas é o primeiro susto, é a primeira vez.” “Está bom, está ótimo.” Seis meses depois chegou a minha nomeação para Gerente Adjunto de Espírito Santo do Pinhal. Foi um choque, assustei de imediato. Mas depois fui a Espírito Santo do Pinhal conhecer o pessoal. A primeira impressão que eu tive era que era um pessoal melhor que de São José do Rio Pardo, quer dizer, gente mais dada, mais alegre. E me mudei, me transferi. Saí de São José do Rio Pardo, entrei em Pinhal. No dia da mudança, os meus três filhos: “Eu não quero saber dessa cidade Eu aqui não vivo Eu quero voltar para São José” E vivemos em Pinhal. Fiquei em Pinhal por seis anos, me candidatando a cargos, as minhas crianças não queriam sair de Pinhal, se deram muito bem lá. Eu me dei muito bem lá, uma cidade tão boa quanto São José do Rio Pardo, um centro cafeeiro, e muito grande. E candidatando. E não saía, não saía. Eu falei: “Vou comprar um terreno, vou fazer casa.” Já tinha vendido a minha de São José do Rio Pardo. “Vou fazer casa aqui. O que eu vou fazer?” Fiquei um ano e meio fazendo casa, mudei dia primeiro de janeiro de 82 para a casa nova. 83, perdão. Primeiro de janeiro de 83. Dia 6 de janeiro de 83 chega minha transferência para São João da Boa Vista. Morei seis dias na casa. Fui para Gerente Adjunto de São João da Boa Vista. E fui correndo, porque o gerente de São João, o Pedro Conti, era conhecido meu já de Banco, ele me chamou lá e disse: “Perocco, eu estou aposentando, aposento dia 13 agora. E o meu adjunto...” Quer dizer, o substituto dele lá, não me lembro o nome. “Foi transferido, e eu não posso deixar a agência, eu tenho 70 funcionários, eu não posso deixar a agência na mão de um Chefe de Serviço. Então eu queria que você assumisse.” “Eu estou de férias” “Não, você larga as férias, você tira quando puder, você vem para cá e assume.” Laguei as férias, no dia seguinte eu já estava ao lado dele na Gerência, ele me apresentando aos clientes. Eu fui lá dia 6 ou 7, ele aposentou dia 13, e eu fiquei lá na Gerência. Fui transferido como Gerente Adjunto, mas fiquei na Gerência. Fiquei na Gerência por dez meses eu acho, nove, dez meses na Gerência, que eles não preenchiam. E era candidato à Gerência. Depois de dez meses chegou o novo Gerente, eu voltei para a Subgerência. Nesse intervalo, a minha filha mais velha já estava estudando em Campinas, e no começo, quando eu fui para São João, a minha segunda, Ana Teresa, já tinha ido para Campinas também estudar. E o Cássio deveria ir em 84. Então, eu fui para lá em janeiro, saí da Gerência em outubro, novembro, e comecei a me candidatar a cargos de Gerência em volta de Campinas, que eu queria chegar mais perto dos meus filhos. Porque São João está a uma hora, uma hora e meia de Pinhal, e eu tinha medo que minhas filhas ficassem todo fim de semana viajando de carro. Eu falei: “Não, eu vou. Quero ficar mais perto de Campinas.” Então fiz uma lista de vinte e poucas cidades, me candidatando às Gerências da região. E não saía, não saía. Eu telefonei de novo para o novo Chefe de Serviço de Brasília, o Goulart. “Ô, Goulart, estou precisando ir para perto de Brasília” “Não vagou.” Um dia eu ligo para ele, falei: “Saiu Mogi-Mirim, vocês não me aproveitaram?” “Não, Perocco, não teve jeito. Tinha um Gerente precisando ir para Mogi-Mirim, o Omar Castelli. Ele estava em Itatiba, precisou ir para Mogi-Mirim.” Aí ele virou para mim e falou: “Mas você é candidato a Itatiba?” “Não sou não, porque Itatiba... Eu sou candidato para o lado de cá.” Ele falou: “Você não quer candidatar não?” Quer dizer, a coisa mais difícil no Banco é alguém oferecer cargo a outro. Não existe isso. Quer dizer, quando ele falou isso, conclusão: se eu me candidatar... Então, isso era numa sexta-feira, cheguei em casa, falei: “O Goulart falou isso, isso. Se eu candidatar eu vou ser Gerente.” Aí ela ponderou, tal, eu ponderei. “Mas aí eu vou com redução de salário.” Porque São João era uma agência de porte B, quer dizer, uma agência grande, e Itatiba era de porte F. Quer dizer, eu tinha 70 funcionários em São João, em Itatiba tinha 20 e poucos.

P - Ah, então o salário tem a ver com o tamanho da agência?

R - O salário do Banco do Brasil, eu tenho um salário como funcionário. Eu sou escriturário A, B... Sou escriturário A e sou promovido até escriturário J. A cada três anos eu tenho essa promoção. E sou comissionado. Quer dizer, se eu sou Caixa Executivo, eu ganho 1000 cruzeiros a mais de salário, se eu sou Chefe de Serviço eu ganho 1100. Se eu sou Coordenador, eu ganho 1500. Se eu sou Subgerente, eu ganho 2000. Se eu sou Gerente, eu ganho 3000. Então, a comissão minha de São João como Subgerente era maior que a comissão minha de Gerente em Itatiba. “Ah, mas vai ter redução de salário.” “No Banco a vida é assim. Você primeiro entra no pasto, depois você escolhe o capim.” Quer dizer, primeiro você consegue o cargo. Porque é muito difícil dentro do Banco você mudar. De Subgerência para Subgerência é fácil, é mais viável. De Gerente para Gerente, você é Gerente em Sorocaba, ir para Campinas, de Campinas ir para Santos, de Santos para São Paulo, é mais fácil. Mas você sair de Subgerente de São Paulo e pegar a Gerência de Campinas é difícil. Então, essa expressão dele, do Banco: “Primeiro você entra no pasto...” Quer dizer, entra no nível da comissão para depois brigar lá dentro. Primeiro você vai ser Gerente aonde der, vai ser em Goiatuba, o raio que o parta. Depois você vai escolher: Limeira, Campinas, Sorocaba. Então, ele falou isso. Eu falei: “Zélia, vamos?” “Eu acho besteira, mas vamos.” Peguei a mulher no carro, passei em Campinas, peguei as crianças. “Vamos viver em Itatiba.” Uma cidadezinha gostosa, agradável, um clima agradável. “Vou topar.” Voltei segunda-feira, liguei para o Goulart. “Goulart, sou candidato. A inscrição está indo no malote hoje.” “Está bom, Perocco. Qualquer coisa te dou notícia.” Sexta-feira da mesma semana ele me liga. “Quem fala?” “Goulart. Perocco?” “Perocco.” “Pode arrumar a mala, Perocco. Foi nomeado. Até logo” Então eu fui parar em Itatiba. Estou a 22 quilômetros de Campinas. E a cidade é agradável, muito gostosa, nos demos muito bem lá. Aliás, eu tenho uma filosofia de que se a gente não gosta de uma cidade é porque a gente não foi agradável, a gente não soube captar a simpatia do povo. Então, graças a Deus, em toda cidade que eu passei, e hoje eu tenho um número de amigos, tenho mais de 10 mil colegas dentro do Banco que eu conheço. Por quê? Em curso, eu converso, discuto, converso, sento, conto papo, conto caso. E faço amizade mesmo. Tem gente que... esse pessoal de Mococa, esse pessoal que eu dei posse para eles em Mococa em 59, outro dia um deles me telefonou: “Nós vamos nos reunir em Mococa em fevereiro para comemorar os 50 anos da agência.” Quer dizer, faz 50 anos que eu não vejo esse pessoal. E nós vamos nos encontrar como se nós tivéssemos falado “Até logo” “Até logo”. Eu estive com o Moacir, que trabalhou comigo na Carteira Agrícola e é diretor da Apae, em São João da Boa Vista, eu sentei com ele, já contei para vocês, fiquei sete horas conversando com ele lá. Quer dizer, parece que a gente nunca se afastou um do outro. Eu tenho amigos em Pinhal que eu encontro com eles, parece que eu estive com eles ontem, de tão viva que está a amizade. Então eu acho que isso é importante.

P - Então o Banco, o trabalho do senhor propiciou isso, essa relação de amigos?