P/1 – Pra começar, gostaria que você dissesse o seu nome completo, local e data de nascimento.

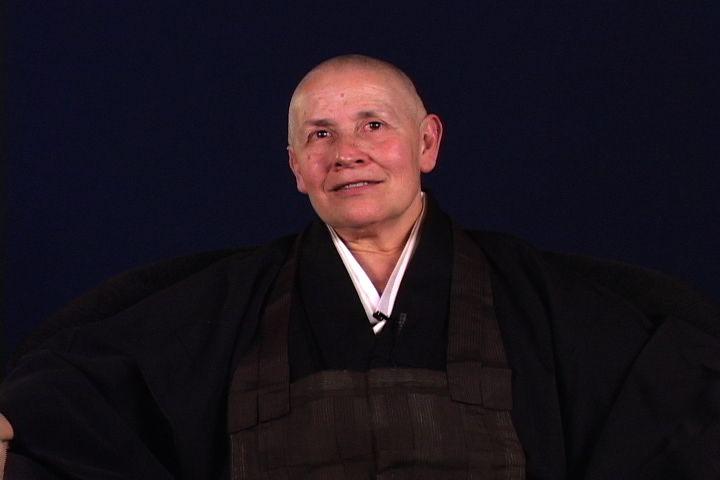

R – O meu nome monástico é Coen, eu recebi minha denominação monástica no dia 14 de janeiro de 1981. Eu posso dizer que a monja nasceu aí. Antes disso eu era Cláudia Dias Batista de Souza, nascida em 30 de junho de 1947.

P/1 – A gente vai voltar um pouco na história da Cláudia antes de ser monja. Queria que você falasse primeiro um pouco sobre os seus avós. Você conheceu eles, teve contato com eles?

R – Ah sim, os avós por parte de minha mãe eram primos entre si. Eles eram do interior, viviam em fazenda. Tem uma cidade que se chama Apiaí, no interior de São Paulo, que era o nome do meu bisavô, ele era chamado de Capitão Apiaí. Eles, portugueses que vieram pra devastar as terras, prender os índios, chamava-se capitão do mato. Eles iam conquistando terras. Dizem que quando ele morreu, tinha 17 filhos e cada um ficou com 2.300 alqueires e a outra metade era da esposa, uma coisa meio extraordinária, inacreditável. O meu avô era o filho mais novo, e quando nasceu deram a ele um pequeno menino escravo pra cuidar dele. Ele vive o fim da escravatura, ficou grande amigo dos negros que trabalhavam na fazenda, gostava muito de música e ele aprendeu com eles a cantar e a tocar. Ele tinha um ouvido perfeito, tocava tudo por ouvido e nisso ele acaba se encontrando com a minha avó, que era uma prima dele. Minha avó, que ia ser freira, não queria se casar porque parece que os pais dela não tinham um relacionamento muito bom, o meu bisavô teve seis filhos com a minha bisavó e ele tinha uma outra mulher e a minha bisavó sofria muito por causa disso e a minha avó não queria casar, ela dizia: “Não, coisa horrível, eu não quero passar pelo que minha mãe passa”. Mas quando ela conheceu o meu avô, que veio tocar violão na casa dela, declamava, tinha poesia, ela gostava muito de piano, ela tocava música. Naquela época todos aprendiam francês, era um tipo de educação. O pai da minha avó tinha uma comenda do reino, coisas desse gênero, e era um poeta - tinha poesias que fez pra ela, tinha reuniões na casa deles sobre poesia, saraus, naquela época era muito comum. E em um desses saraus o meu avô foi, eles se apaixonaram e se casaram. Precisaram até pedir autorização ao Papa, naquela época, porque eram primos muito próximos, mesmo, e casaram. Desse casamento, tiveram seis filhos, morreram três. Dos três que vingaram, a minha mãe é uma delas. Minha mãe cresceu na fazenda. Ele foi diretor de escola, mas sempre fazendeiro. E a minha mãe morou na fazenda até os 12 anos. Disse que gostava muito de derrubar os tourinhos, que ela pegava pelo chifre e virava, andava descalça. E ele dava aula pros filhos em casa. Uma das coisas que ela conta, que eu achava muito interessante, é que ela queria provar muito ao mundo que ela não tinha medo. E naquela época dizia-se que nas encruzilhadas, à noite, apareciam mula sem cabeça, fantasmas. Ela acordava sozinha no meio da noite, ia pra estrada, ficava com o bracinho cruzado: “Quero ver se aparece. Não acredito que isso existe”. Desde pequenininha ela já tinha uma certa força. Quando entra na escola, ela já vai pulando de anos. Naquela época era possível por causa das idades, ela passa alguns meses em cada ano da escola até que pega a turma da idade dela. Foi muito inteligente, sempre foi a primeira da classe e é nisso que ela encontra o meu pai. O meu pai é filho de imigrantes portugueses, o meu avô paterno queria ser padre, fez um pré-seminário em Portugal, trabalhava em uma paróquia e a irmã do padre é a minha avó. Ele se apaixonou pela minha avó e falou com o padre, que era o seu tutor, e o padre disse a ele: “E o que é mais importante pra você, a vocação ou o casamento?”. Ele disse: “A vocação” “Então mude-se, vá para outra cidade”. Ele se mudou e para uma terceira cidade, sempre trabalhando em paróquias, com padres. Na terceira cidade estava andando de bicicleta e viu a minha avó na rua, porque o padre também tinha se mudado para essa terceira cidade. Ele chegou à conclusão que era o que Deus queria e ele se casou com a minha avó e largou a batina. E ficaram em Portugal, tiveram três filhos e vieram para o Brasil. Na verdade ele queria imigrar para os Estados Unidos, havia uma grande imigração portuguesa no centro dos Estados Unidos e quando ele estava vindo, praticamente tudo acertado, um amigo disse: “Nos Estados Unidos há muita discriminação. Você vai ter muito preconceito, não fala a língua, é mais difícil. Por que não vai ao Brasil que é a mesma língua?”. E eles decidiram, meio de última hora - ele foi contratado pra ser professor em uma fazenda, na Noroeste. E quando chegaram, começaram os dramas: não havia ninguém esperando no porto de Santos, era um casal com três crianças, minha avó nunca havia visto negros, que era uma coisa que a deixava meio assustada, surpreendida. Foi difícil pra eles chegar a essa fazenda, foi uma coisa meio extraordinária, uma epopéia. E quando chegaram era casa de terra batida, uma casa muito pobrezinha, que ela não estava acostumada. Mas não era nem a pobreza da casa que a incomodava, eram as baratas, tinham baratas voadoras enormes e ela ficou muito apavorada. Ela fazia meu avô fechar todas as janelas, ficavam todos trancados, morrendo de suor, pingando, por causa das baratas. E ela insiste muito com ele pra sair de lá, não ficar na fazenda. Ele era professor, fica na escolinha da fazenda, o contrato acho que era de uns dois anos, e ele se muda pra São Paulo. E aqui em São Paulo ele é professor no que naquela época se chamava Instituto de Educação Caetano de Campos, onde hoje é a Secretaria da Educação, lá na Praça da República. Ele trabalhava em três escolas, dava aula de Português, Francês e Latim. Alugou uma casa na Rua Barão de Itapetininga, que era um pensionato pra pessoas que tinham os filhos pra vir estudar em São Paulo e moravam no interior. Foi nesse pensionato que meu pai cresceu, com muita criança em volta - meus avós tiveram mais três filhos, o meu pai é o mais novo dessa família - e muita bagunça em casa, pouca comida, muito trabalho. Coisas interessantes que ele conta da educação do meu avô: ele era chamado de “menino perigoso”, meu pai era muito levado e fazia coisas erradas. Aos domingos eles podiam assistir ao filme de Tarzan e o pai, na hora das crianças saírem, dava o dinheirinho certinho pra cada um pra comprar, era seriado e ninguém queria perder o filme. Se ele havia feito alguma coisa errada, quando chegava na hora, todo vestidinho, tomou banho, se arrumou, foi lá com a mãozinha assim, o pai dizia: “Não, você hoje não vai porque você fez isso, isso e aquilo”. E aquilo era a pior coisa que poderia acontecer, perdia o seriado do Tarzan. E com isso ele teve uma educação, vamos dizer, de prestar atenção no que faz, porque ia ser punido; não tem uma punição que depois é abrandada, não. Não batia, não gritava, mas punia. Meu pai foi encontrar com a minha mãe na Escola Normal, que era formação de professores, os dois eram os primeiros alunos da classe. Aí, se apaixonam, minha mãe morava em um pensionato em São Paulo porque meu avô estava na fazenda ainda. Nesse processo a minha mãe perde uma irmã que tinha 20 e poucos anos e morreu, tinha tuberculose, foi fazer uma cirurgia e morreu da cirurgia. E é mais ou menos nesta época que ela se casa com o meu pai, eles se casam no interior, acho que em Pirajuí, e vêm morar em São Paulo. Ela primeiro vem morar na casa da minha avó. Minha mãe veio da fazenda, da abundância, onde tudo era meio abundante e a casa da minha avó era a casa de uma pessoa que havia morado nas paróquias, havia um grande respeito de economia, de fazer tudo o mínimo possível. A briga era porque a minha mãe usava muito papel higiênico, deixava a luz acesa, coisas assim, tinha hábitos que não eram compatíveis com os da minha avó. E as duas tinham uma grande dificuldade de convivência. Nessa época o meu pai tinha se formado também em Biblioteconomia e trabalhava na Biblioteca Nacional, e pediram a ele que fosse arrumar a biblioteca de doutor Adhemar de Barros, que era um político aqui em São Paulo. Ele foi arrumar essa biblioteca e doutor Adhemar pediu a ele se ele não podia ser o seu secretário. Ele ficou muito confuso porque não era o seu propósito, mas ele acabou aceitando. A minha mãe era professora, começo de carreira, e trabalhava em Santos. Então, eles se encontravam nos finais de semana porque ela passava a semana toda em Santos, trabalhando. Aos pouquinhos eles foram construindo condições. No começo meu pai tinha três empregos, assim como o pai dele tinha tido três empregos. E minha mãe tinha esse emprego em Santos, de professora. Aos poucos ela foi transferida para São Paulo e eles ficaram morando juntos e foi quando ele recebe esse convite para trabalhar no governo, era o governador na época eu acho, e ele vai fazer essa biblioteca e se torna secretário particular de Adhemar de Barros - o que ele fez durante quase toda a sua vida. Teve alguns cargos, Secretário da Fazenda aqui do Estado. Ele tinha profunda adoração pelo Adhemar de Barros, e eu acredito que pela democracia e pela crença ao partido que ele pertencia, que eu sei pouquíssimo sobre isso, chamava Partido Social Progressista, ele achava que aquilo representava um ideal de vida, era muito dedicado, realmente. Tenho uma irmã mais velha, Branca, que nasceu dois anos antes de mim. Nessa época nós morávamos nos Campos Elíseos, que era perto do Palácio, um apartamento onde muitas vezes a gente jogava pelas janelas papéis do palácio ou coisas do governo. Criança brinca. E as pessoas tinham bar embaixo e eles vinham trazer os papéis, documentos importantes que voavam pela janela. Nisso meu pai se apaixona por uma mulher muito linda que trabalhava com ele, que era secretaria dele e minha mãe e ele se separam. Nessa época eu devia ter dois, três anos de idade, então, eu tenho poucas memórias disso. Tenho algumas memórias dos meus avós por parte de mãe, que vinham todos os dias pra nossa casa e amarravam as cortinas pra fazer balanço, traziam balas e a gente brincava muito. Os avós por parte de pai eu via muito pouco, talvez a minha mãe com a minha avó não tenham se entendido muito bem morando juntas e não tinham muita intimidade. Depois da separação dos meus pais, ele construiu uma casa pra ela no Pacaembu e outra pra ele, dois quarteirões de distância com sua nova esposa. Naquela época era muito difícil as mulheres desquitadas, não havia divórcio, não eram bem vistas. Mesmo pra nós, pra ir pra escola, minha mãe achava que era importante estudar em colégio de freira pra ter uma boa educação, bons modos. Nos colégios não admitiam filhos de desquitados, a não ser que fossem internas. E minha mãe não queria que a gente fosse interna, então, tinha que mentir. A gente ia à escola dizendo que tinha pai e mãe em casa, não era pra contar pra ninguém que o pai não morava em casa. Era sempre uma situação meio difícil, que me impedia muito de ter amigas, eu não podia trazer amigas em casa porque iam ver que não tinha roupa de homem em casa. Criança logo percebe. Era uma situação... tinha uma mentira ali envolvendo a nossa intimidade familiar que não podia ser revelada na escola. Isso é um pouco difícil. O jardim da infância eu fiz no Caetano de Campos, eu não queria ir de jeito nenhum, eu lembro da minha mãe me arrastando pelos corredores e eu berrando. Quer dizer, devia ser uma criança chatíssima. Minha mãe arrastava, eu berrava, ela dizia: “Vai ser bom pra você”. E claro, depois que as aulas começam foi divertido, mas eu gostava muito da minha mãe, de ficar com ela. Nessa época ela já era Inspetora Federal do Ensino Secundário, é um cargo que ela ia inspecionar os colégios do governo. Ela trabalhava para o Governo Federal, Ministério da Educação, e ver como era o índice de aproveitamento dos alunos e como os professores estavam ensinando e se os diretores estavam fazendo adequadamente o ensino. E muitas vezes ela me levava com ela, eu gostava muito disso. Não me deixavam muito com pajem. A gente tinha pajem em casa, pessoas pra cuidar, mas ela me levava junto e isso era extremamente agradável. Eu perder essa companhia e ir pra escola foi muito doloroso, eu ia pros colégios com ela, assistia aulas junto com ela e quando ela fazia as papeladas que ela tinha que examinar nos colégios etc, eu ficava ao lado desenhando e me sentia muito bem com isso. Então, o primeiro dia de aula foi um horror, depois gostei muito. Lembro de algumas brincadeiras na escola, lembro de uma vez, uma brincadeira entre crianças e alguém enfiou um lápis, nem sei mais, acho que nesse dedo aqui, tenho ainda azulzinho aqui. A ponta do lápis entrou aqui dentro, foi uma coisa horrível, uma dor muito grande. E a gente tinha que dormir, depois de uma determinada hora, a criançada toda tinha que por a cabecinha na carteira e dormir. Aquilo era um sacrifício, mas era muito divertido. Foi uma época muito boa. Aí, mudei de escola, fui para um colégio chamado Santa Inês. Primeiro fui para um chamado: Madre Cabrini era muito severo, se a gente fazia coisas erradas ficava sentada numa cadeirinha num banquinho e tinha um chapéu de bobo, aquilo era terrível. Tinha uns que amarravam as crianças com a cordinha na cadeira. Eu contei pra minha mãe e ela nos tirou da cordinha, do castigo, que eram sistemas muito antigos de educação. Os meus avós vinham todos os dias ficar em casa, almoçavam conosco, fins de semana a gente estava com eles, e meu avô contava o seguinte: que o professor dele batia com ele com a palmatória e muitas vezes punha as crianças sentadas de joelho em cima do milho porque não haviam se comportado. E que a nossa educação era muito fácil, que isso não era nada. Que era proibido falar à mesa, eram 17, alguns já eram casados, estavam todos morando juntos no mesmo lugar. Disse que o pai sentava na cabeceira da mesa e ele tinha um chicote, então, ninguém podia falar, mas por debaixo da mesa tinha a maior briga de cutucões, beliscões, etc., tudo com a carinha de que não estava acontecendo nada. E quando este meu bisavô morreu, ele foi morto pelos índios, em uma emboscada, pelas costas. Disse que era um homem muito grande, que pegava os índios, dois de cada braço, imagino que devia ser um gigantão, com os valores daquela época. E disse que minha bisavó assumiu a mesa e o chicotinho. Que continuou com aquele rigor de “não se fala nas refeições”. E isto ele geralmente dizia porque nas refeições eu e minha irmã brigávamos muito , era a hora da briga, de falar tudo o que não devia e ele ficava muito horrorizado que a minha mãe fosse tão permissiva. A minha mãe, como educadora e já entrando em Psicologia, que era uma linha que a interessava muito, ela acreditava que em vez de punição e bater, era muito mais interessante conversar e convencer. Então, o trabalho todo dela era isso, de uma abertura. Ela chamava os pais dela de senhor e senhora e nós chamávamos de você. Porque ela nos ensinou a chamar todos de você, já tinha uma visão mais democrática, de igualdade, equidade, não importa se mais velho ou não, equivalem o seu valor. Isso foi interessante nesse processo. O meu avô tinha histórias que eu adorava, de valentias, a família era meio conhecida no interior, eram vários irmãos, fortes e bons de tiro. Então, uma vez ele foi em um bar, estava lá, parece coisa de saloon, de cowboy. Disse que chega um cidadão, levanta, pega o revólver e fala pra todo mundo: “Agora você dança, dança, dança”. E o meu avô ficou na fila. Disse que quando chegou na vez ele, ele olhou para esse senhor e disse assim: “Você me conhece”. O outro disse: “Lobo não come lobo, este não dança”. Eu achava isso maravilhoso. E disse que não era só ele, era a família dele. O irmão mais velho dele era muito respeitado, e era aquela época que a política era toda conseguida realmente por você ir lá, colocar a arma no peito do outro: “Você vai votar em quem eu estou mandando”. Era uma situação. E me contava também de uma irmã dele, que chamava Hermengarda, casou-se com um homem muito tímido, muito covarde, e que então, quando chegou a época das eleições, o pessoal do partido contrário, do grupo contrário, veio na porta da casa deles pra assustá-lo, bateu na porta e ele se escondeu embaixo da cama. E ela foi lá, com a espingarda na mão, Hermengarda com a espingarda, abriu a porta, apontando pra eles: “O que vocês querem aqui?” e saiu todo mundo correndo. Tinha umas histórias de valentia que foi muito instigada quando criança. Outra vez ele tava andando na estrada à noite, tinha uma emboscada, e claro que ele percebeu e continuou caminhando e quando eles vieram - veio um de cada lado -, quando eles se aproximaram, ele já estava com o revólver na barriga do cara. Então, não houve muito a emboscada porque ele era muito ágil, apagava vela à distância. São coisas que eram um outro universo, outro mundo. E o menino que havia sido dado a ele como guardião, pajem dele, quando nasceu, ele vai encontrar muitos anos mais tarde, também na estrada, também a cavalo, e ele estava a pé. Ele já tinha tido alforria, a fazenda que era do meu bisavô foi uma onde, quando houve a libertação dos escravos, a maioria ficou lá, só um foi embora, porque eles eram muito bem tratados, sendo que na do primo, que era ali perto, foram todos embora e só ficou um, foi o oposto, porque ele maltratava mesmo. Disse que meu bisavô, não, já tinha uma outra maneira de ser. E ele encontra esse jovem agora, e ele começa a segui-lo e ele diz: “Vai embora, eu estou indo para esse lado, você está indo para o outro, sua casa é pra lá, para de me seguir”. “Não, sinhôzinho”. Até que meu vô resolve apear do cavalo. Ele apeia, senta embaixo da árvore, conversa com ele muito tempo, contando a sua vida, contando tudo, e ele diz: “Agora te dou uma ordem, você vai embora”. Porque pra ele era um pouco filho dele, ele viu ele crescer e tal.

Meu avô teve algumas dificuldades, ele saía com os irmãos mais velhos, caiu do cavalo, entrou uma vara no peito, tinha uma deficiência no pulmão por causa disso. Outra vez caiu cal em um dos olhos, quase ficou cego. Outra vez pegou fogo na cabeça, ele saiu correndo. Ele tinha histórias que eram muito extraordinárias, não eram coisas comuns. Enquanto a minha avó, esposa dele, rezava o terço. Ela queria ter sido freira, adorava rezar, só pensava em igreja, sempre ficava pensando qual igreja ela queria ir, queria muito que nós fossemos religiosas, não que nos tornássemos religiosas, mas que fôssemos à igreja, que tivéssemos fé, comungássemos, beijinho de Jesus e coisas do gênero. E eu, com 13 anos, já começo a questionar toda essa estrutura, tudo o que eu estou vivendo, mas eles tiveram uma importância muito grande. Minha avó declamava, tocava piano, nós tínhamos sarau na nossa casa. Os filhos do César, que são os Mutantes, eles vinham, mas quem vinha era a mãe deles que era uma grande pianista, Clarice Leite. O marido, César, cantava. Então, nós tínhamos sarau quase todas as semanas, praticamente a família se reunia na casa de um ou de outro, que eram muitos filhos. O irmão do meu avô, que é o avô dos Mutantes, ele teve 13 filhos. Então, tinha sempre aniversário de alguém, tinha sempre alguma coisa acontecendo. E era sempre cantar, dançar, ninguém bebia, era interessante isso, não se fumava, não se bebia, cantava-se, tinha poesia, tinha música. Minha mãe declamava. Minha mãe foi uma professora de declamação também, ela disse que quando eu era bebezinha, no berço ela dava aulas de declamação enquanto me ninava. Então, isso foi também uma boa influência porque, com seis anos de idade, ela ficou muito orgulhosa que eu decorei duas poesias sem saber ler. E é interessante que essas duas poesias, uma dela chamava-se, “O menino bacurau”, e contava a história de um menino negro que não pode brincar com os meninos brancos, eles fazem pouco dele, riem dele. E ele não tem dinheiro pra comprar doces nem nada e ele pega o que cai do chão. E no fim o menino morre, tuberculoso. Então, era uma poesia muito triste e, ao mesmo tempo, já tinha um cunho social. A outra poesia que eu decorei também era de um menino e se chamava “O vendedor de jornais”. Este vendedor de jornais anunciava o crime de hoje, e o crime que ele anuncia é o crime que o pai dele cometeu. Então, as minhas primeiras poesias já eram sociais e eu acredito que minha mãe tinha muito esse olhar. Ela declamava muito, principalmente na questão de mulheres, na questão de negros no Brasil. Esse olhar sempre foi muito de anti-escravagista, evidentemente, e de inclusão. E nós sempre tínhamos pessoa que trabalhavam em casa e ela sempre facilitava muito pras mulheres que tinham filho, colocar as crianças na escola, ela acolhia mulheres grávidas pra trabalhar em casa, mulheres com criança pequena, o que a vizinhança não fazia. Ela tinha um olhar de cuidar de mulheres de uma maneira mais ampla que as pessoas a minha volta. Da família de meu pai, pouquíssimo convívio. De vez em quando a gente ia lá visitar vovó, vovô. Meu avô era muito alegre, muito brincalhão e a minha avó era séria, mãezona, séria, mas era suave. Ela gostava de ficar no escurinho, não podia usar perfume, não podia usar nada, era muito sensível a qualquer odor, então, na casa, ninguém usava nenhum perfume, não podia visitá-la com perfume. Naquela época, começando a ficar mocinha, passava pó de arroz, mas pra ir pra casa da vovó não podia porque ela percebia e passava mal, não gostava. Aí, fui crescendo com a minha irmã, brincando muito. A minha irmã é mais velha, importante irmão mais velho. Porque nos abre os olhares, nos mostra o mundo, desmitifica tantas coisas, e era sempre essa irmã mais velha que dizia: “Papai Noel não existe, olha lá o papai trazendo” e coisas do gênero. Brincávamos e brigávamos muito, aquela história “Não encosta em mim” etc. Ela vai fazer Medicina e quando ela estava no cursinho, eu lembro que um dia ela chegou e me disse: “Você sabe que nesse pedacinho de papel tem o papel inteiro?”. Isto foi uma coisa muito importante na minha vida, porque isso é o que o Budismo vem dizer, cada parte é o todo. Isso ficou gravado assim, foi uma jóia de informação que ela me deu. Então, ela me trazia informações muito ricas do mundo, de descobertas. A minha mãe estudava. Depois que se separa ela vai fazer Faculdade de Filosofia e eu queria estar com ela, então, ela me fazia ler os livros que ela queria estudar. Então, isso deu aberturas incríveis. Com nove anos de idade eu comecei a ler Antropologia pra ela. E esse livro de Antropologia que me marcou muito era das várias sociedades na África, sociedades patriarcais e matriarcais, isso eu fiquei muito impressionada de ver valores, outras maneiras de ser no mundo, foi muito interessante. O que mais aconteceu nessa época...

P/1 – O nome do seu pai e da sua mãe?

R – Meu pai chama José, minha mãe Branca.

P/1 – Como a sua irmã?

R – Como a minha irmã. A minha irmã mais velha recebeu o nome da minha mãe. A minha mãe queria me chamar Sílvia e meu pai foi registrar e registrou Cláudia, como ele queria. Então, ficou Cláudia porque ele quis assim.

P/1 – O Pacaembu, como era o ambiente naquela época? Conta um pouco do bairro, São Paulo.

R – O bairro era novo, a City tinha criado aquele bairro, o Estádio Municipal do Pacaembu tinha acabado de ser construído e a nossa casa eu acho que tinha só... Era a última casa da rua, tinha um terreno baldio do lado, ainda tinha muitas coisas em construção, o bairro não estava pronto, era considerado um bairro distante, perigoso e escuro. As pessoas, familiares, achavam que era muito longe pra visitar, era meio problemático. A minha mãe tinha carro, o que era uma coisa rara na época. Ela tinha um Ford maravilhoso, a gente andava pra cá e pra lá, a gente ia buscar o avô em casa, ele morava na Avenida São João. Era um bairro novo. Minha mãe tinha amizade com uma senhora que era viúva e morava duas casas abaixo da nossa e que tinha muitos filhos. Tinha filhos das nossas idades e esses que eram mais próximos de mim e da minha irmã eram os nossos amigos e a gente brincava muito com meninos, não tinha meninas na rua. A vizinha tinha uma mocinha que não brincava conosco. O que a gente fazia quando voltava da escola, eu principalmente: a minha irmã tinha uma bicicleta que era maior que a minha, a minha tinha rodinha, a dela não tinha, era uma Caloi preta, linda, e eu chegava em casa, pegava a Caloi dela e ia pro estádio. Eu ficava passeando no estádio, tinha muita criança na rua nessa época. A gente andava livremente, de vez em quando a gente pegava matilhas de cães, tinha muitos cães soltos, e trazia tudo pra dentro de casa e dava toda a carne que tinha na geladeira. Minha mãe chegava e ficava... Não podia. Ela buzinava quando chegava pra alguém abrir o portão pra ela, e tinha aquela matilha de cães, uns cinco, sete, sempre tive essa tendência de gostar dos bichinhos e trazer pra casa. Ela mandava tudo embora de novo.

P/1 – E essa proximidade do estádio, pra menina, mudava muita coisa, não?

R – Era gostoso o estádio, a gente brincava lá dentro, eles deixavam entrar. A gente entrava por onde entravam os jogadores de futebol e brincava no campo. Então, no estádio era o meu quintal, era uma delícia aquilo.

P/1 – Mas futebol, mesmo...

R – Não, futebol nunca joguei. Eu corria, gostava muito de correr. E a gente subia nos muros. A brincadeira era essa, não sei bem porque, mas gostava de andar no muro, subia no muro, brincava e andava de bicicleta. E, de resto, estudava, a gente estudava porque tinha o exemplo da minha mãe. Minha mãe adorava estudar, ela montava uma mesinha, punha os livros dela e falava: “Agora, não me incomodem que eu vou estudar”. E falava aquilo com a boca cheia e prazer, gostava mesmo. E desenvolveu na gente que estudar era uma coisa gostosa, era uma coisa prazerosa, não era um sacrifício, uma obrigação. Mas a gente fazia mesmo por obrigação, a gente chegava, fazia lição, “Estou livre”, e ia brincar. Brincávamos juntas de lojinha, casinha, mas a minha irmã sempre me fazia ser a rainha, ou seja, a rainha vestia o vestido da mamãe e ficava sentada na cadeira, e ela fazia tudo . Eu brinco com ela dizendo que ela fez foi uma monja meditativa. Sempre fui sentada, de criancinha. E ela fazia, ela vendia, era todos os assistentes do rei. Eu era a rainha parada: “Não, você não pode sair daí”. Quando brincava de casinha, ela era a mãe, eu era sempre a filha, eram as posições que ela me colocava, mas era bom brincar com ela. Mas aos pouquinhos ela vai tendo amigas da idade dela, ela chega com as amigas e eu sou proibida de entrar no quarto. E aí, começam os problemas graves. Em uma das escolas, acho que era o Santa Inês, ela ia jogar queimada, eu queria jogar queimada com ela, e ela dizia: “Mas você não pode, então, você é café com leite”. Isso é a coisa mais horrenda que você pode dizer para uma criança. “Você está brincando, mas o que você fizer não vale”. Como não vale? Quando não deixava jogar eu chorava, e uma vez que eu estava chorando, a madre superiora passou e perguntou: “O que você está chorando?”, eu falei: “Porque ela não deixa eu jogar, que sou café com leite e atrapalho”. Aí, ela me levou na diretoria, me deu um bombom, me contou várias histórias, minimizou um pouco a minha dor. Eu gostava das irmãs, eu gostava do colégio, gostava mais de brincar e de correr, mas era suportável, não era insuportável. Minha irmã, não. A minha irmã já era muito agressiva e ela começou a criar uma coleção de santinhos, que a minha avó, que era muito católica, ajudava. Então, ela tinha um monte de santinhos assim. E uma hora ela estava brincando com os santinhos na hora do estudo - de manhã era estudo e à tarde tinha aula – e a irmã que tomou conta da classe e tomou os santinhos dela. E a irmã vendia santinhos, e minha irmã achou que eram os santinhos dela que a irmã estava vendendo. Ela levantou, fez um discurso contra as irmãs, que pareciam corvos, urubus, em cima das criancinhas, que as criancinhas eram carniças. Fez um discurso, chorando, vermelha. Ela ficava muito vermelhinha, tinha o cabelo bem liso, pretinho, assim. Vermelhinha, chorando e dizendo que as irmãs eram os urubus em cima das carniças, que eram as crianças. Os pais são chamados à escola, porque evidentemente as crianças ouviram isso de algum lugar e o meu pai realmente brincava com isso, dizia pra gente: “Olha lá as irmãs, parecem corvo, urubu”. E foi o que ela repetiu. E veio de novo a frase: “Essas meninas são muito indisciplinadas, elas só podem ficar aqui na escola se forem internas”. A minha mãe dizia “Internas não ficam” e a gente mudava de escola. A gente passou por algumas escolas por indisciplina e também pela questão do desquite dos dois. Mais tarde a gente foi estudar no Instituto de Educação Caetano de Campos porque a minha mãe achava que lá era o melhor nível educacional da cidade. Realmente era. As escolas públicas eram superiores às escolas particulares em ensino; grandes professores, e foi muito agradável isso, foi muito divertido, era muito estimulante, tive uma experiência muito boa porque eu nunca havia colado, era sempre uma adrenalina: “Vamos colar, quem quer colar?”. Tinha uma prova, não sei se era Geografia, que eu falei: “Hoje eu vou colar, que delícia”. Peguei o livro, coloquei aqui embaixo. Eu tinha uma amiga, uma grande amiga, chamava Gláucia, e essa menina vê que eu tô lá colando feliz da vida, levanta-se e diz: “Professora, a Cláudia está colando”. Acabou. Eu tive muita dificuldade em ter amigos e amigas na minha vida. Essa menina me traumatizou pra sempre porque ela era a minha amiga. Aí, a professora veio: “Você está colando, Cláudia?”. Eu falei: “To colando”. Imagina, eu era a filha da inspetora, ainda tinha isso, dava o problema pra professora. Mas a professora não pôde fazer nada, pôs um zero e disse “Porque colou”. Levou a prova, porque os pais assinavam as provas. Levo a prova pro meu pai assinar, meu pai olha assim: “Que absurdo”. Faz um sermão. Dizendo “Você pode tirar zero por não ter estudado, por não saber, mas não por mentir, por fingir que sabia, isso não pode fazer”. Eu nunca mais colei. Realmente ela fez uma coisa boa pra mim, mas eu nunca mais tive nenhuma amiga, porque eram traidoras. Ela podia ter tido uma outra maneira de dizer. Antes ela disse: “Não cola que não é legal, não cola”. Eu falei: “Fica quieta, hoje eu vou colar”. Ela impediu que eu colasse na minha vida, mas impediu também que eu confiasse em pessoas, criou uma situação meio dúbia que ficou pra mim. Perdi essa amiga, não podia mais me relacionar com ela, não dava certo.

Tive um namoradinho, de telefone, de ficar horas. O que falava?! A gente fica pensando: “O que será que a gente falava tanto?”. E a minha mãe: “Desliga o telefone!”. Ficava horas. Chamava Marcelo, Marcelo Machado Vampré, inesquecível o nome. Esse é no Caetano de Campos. E depois acabou o primário. Era dividido, cinco anos de primário, depois o ginásio. No primeiro ano do ginásio eu ia muito bem, estava muito bem, tinha uma grande amiga chamava Lina Ribeiro, nós parecíamos irmãs, éramos parecidas. De novo, tô começando a criar um relacionamento e a minha mãe acha que estamos muito meninos, muito sem modos e que nós vamos estudar no colégio de freiras. E a minha irmã gostou, ela queria, e ela nos botou no Sion. E foi uma mudança muito difícil, primeiro porque eu perdi a minha amiga, mudar em outra escola você perde amigo. A irmã mais velha dela estudava lá, era uma menina lindíssima, foi uma das mulheres mais bonitas de São Paulo naquela época, nos lugares que a gente frequentava, Clube Paulistano. Chamava-se Luísa Ribeiro, era belíssima, linda. Era a minha deusa, eu olhava pra ela e falava: “Quero ser como ela”. Ela era muito bonita. Ela tinha os cabelos longos, era alta, tinha o nariz grande, reto, era muito bonita. E eu queria muito ser como ela. Ela pintava os olhos de preto, eu chegava em casa e pintava o meu parecido com o dela. Mas era diferente, ela era grande, era um mulherão mesmo, muito bonita. A gente estava na mesma escola, mas imagina se ela iria falar comigo. Eu era amiga da irmãzinha dela. E a mudança do Caetano de Campos para o Sion foi muita dura. Primeiro porque as meninas que estavam lá era mais ricas que nós, nós éramos classe média, elas eram classe média-alta. Tinham carros melhores que o nosso, motorista não tinhamos, tinham casa na praia, fazenda. Era muito difícil, isso. Elas já olhavam meio: “Vocês são menos aqui. Vieram de uma escola pública, nós estamos aqui desde o jardim da infância”. Então, houve uma rejeição muito grande da escola, que eu pelo menos senti assim. Talvez tivesse também de mim pra elas, mas eu não sei. Tanto que eu tive poucas pessoas que se aproximavam, que conversavam e brincavam comigo. Eu ia mais pra turma do fundo. Eu ficava mais à vontade no fundo da sala. Uma menina ficou meio minha amiga, depois ela foi embora. Ela era a bagunceira da classe e foi transferida para a Suíça, foi estudar na Suíça. Eu perdi a minha possível amiga na escola. Tinha uma outra que pedia para eu fazer as provas pra ela, era minha amiga porque ela não estudava. Então, eu fazia minha prova, ela passava a dela e eu fazia a dela. Veja se pode uma coisa dessas. Mas o que me incomodou lá foi uma determinada época eles pediram pra que todas as alunas, só tinha mulheres nessa época lá, escrevessem uma redação para ver quem iria ganhar o prêmio e tal. Eu lia muito, com nove anos de idade, não só lia os livros de antropologia da minha mãe, eu comecei a ler Eça de Queiroz, gostava muito de poesia, Cassiano Ricardo, mas Eça de Queiroz foi uma descoberta. Ele era maravilhoso, comecei com Mandarim que era um livro mais fininho e fui lendo: Crime do Padre Amaro, Primo Basílio, nem lembro mais, mas eu ia lendo e gostava. E todos os livros que meu pai dizia: “Isso aqui não é pra você, é proibido”, eram os meus livros. E tinha facilidade de escrever, pelas poesias que já tinha memorizado. E fiz um texto lá e ganhei, ganhei o segundo lugar na escola, o primeiro foi uma menina que estava se formando e as meninas da minha classe disseram que era mentira, que não tinha sido eu que tinha escrito. Então, foi a primeira benção de amor das minhas coleguinhas. Eu falei: “Mas claro que fui eu que escrevi”. Elas disseram: “Mentira. Se você sabe escrever, então escreve uma coisa pra gente ver você escrevendo”. Eu falei: “O que vocês querem que eu escreva?” “Uma carta de amor”. Falei: “tá bom”. Eu escrevi, elas disseram: “É mentira, você decorou”. Não tinha jeito, não ganhava nunca, só perdia, não tinha condição. E aquilo foi difícil. E duas coisas acontecem simultaneamente nessa época. Primeiro, eu gostava da clausura e me sentia atraída pela clausura. Era proibido entrar. Então, eu gostava de ir lá espiar. E as freiras andavam pelo cantinho dos corredores, eu achava isso maravilhoso. Elas andavam silenciosamente pelos cantinhos e tinha a clausura, que eu espiava pela portinha sempre que podia, o que era a clausura. E quando eu ia pra capela, e muitas vezes eu ficava olhando pra imagem de Nossa Senhora e eu achava que ela mexia, e ela mexia. Eu falava: “Ela mexia, que maravilha, é comigo”. E eu vou falar pra quem? Eu vou falar pra minha irmã mais velha, maravilhosa, que diz o seguinte: “Qualquer pessoa que olhar fixo para uma imagem ela mexe, isso se chama ilusão de óptica”. Então lá se foi. Eu tive um sonho, quando eu estava na escola, que eu estava com as freiras e com Jesus tomando um chazinho. Nós estávamos todos sentados, Jesus estava ali, e nós tomávamos chazinho, ria, conversava. E eu contei isso pra madre responsável pra minha classe e ela disse: “Isso é um chamado. Nós dizemos que isso é um chamado, que você está nessa intimidade conosco, é um chamado religioso, você pense sobre isso”. Aí, fui toda feliz dizer pro meu pai que eu queria ser freira, que eu tinha tido um chamado e ele disse: “Tudo o que você quiser no mundo, menos freira”. E ele tinha uma crítica muito grande à Igreja. Na época eu não entendia, ele dizia: “São coisas muito hipócritas, porque falam e não cumprem”. E ele na política tinha tido experiência com alguns padres que iam fazer pedidos não só de coisas monetárias, mas pediam que trouxessem mulheres, que queria fazer umas pequenas festinhas íntimas. Então, ele tinha uma noção muito negativa a respeito da Igreja. E talvez, também pelo fato de meu avô, que depois de ter se casado como antigo padre ele foi excomungado. E foi só na minha infância que o meu avô voltou à Igreja. Meu avô nunca perdeu a fé, ele só quis se casar. E naquela época não era permitido. Então, acho que meu pai tinha um certo rancor que o pai dele, que ele adorava tanto, não fosse acolhido na Igreja. Então, ele era muito contrário a qualquer coisa relacionada à Igreja. Se ao mesmo tempo eu tinha essa tendência, e a santa mexia pra mim, e Jesus tá me chamando, ao mesmo tempo eu ia com a minha mãe no cabeleireiro e aí eu começo a pintar o cabelo, fazer mechas, hoje se chama luzes. Eu tinha 13 anos de idade, ninguém fazia isso na classe e eu adorava porque era uma coisa que ia chamar a atenção. Eu fiz lá, e eu chegava me exibindo. Fui passar uma temporada no Rio com a minha mãe. Ela morou uma parte de sua vida, da adolescência, no Rio. Gostava, tinha primas lá. Quando voltei fiz uma amiga, essa amiga morava em um prédio chamado Bretani, que fica quase em frente ao Sion, e ela fez uma festa. Eu fui nessa festa e nessa festa eu encontro quem vai ser o pai da minha filha. O Scavone estava lá, Antônio Carlos Scavone, ele estava lá com amigos, de terno, imagina, um homem de terno me tirando pra dançar, achei o máximo. Com 13 anos de idade. Eu tive, entre o primeiro namorado foi o Marcelo Machado Vampré, que foi o telefone. Depois eu namorei o Marcelo, foi do Paulistano, que foi o meu primeiro beijo. O Marcelo, a gente se encontrou em uma festa, deu um beijo, que coisa maravilhosa. Na segunda vez que nos encontramos ele queria dar um beijo, eu falei: “Não, me disseram que não pode beijar”. É proibido beijar. Ele falou: “Você é toda ao contrário, as outras meninas, primeiro não beija e depois beija, você primeiro beija e depois não beija mais”. E o terceiro namorado foi esse, Antônio Carlos Scavone. Eu era muito grande, cresci muito rápido, com 13 anos eu parecia ter mais idade. E a gente começou a namorar e a minha mãe já desesperada, ele tinha 20 anos: “O que essa moço de 20 anos vai fazer com a minha menina de 13?”. Ela não saía da sala, ficava grudada: “O que vocês estão conversando? O que vocês estão falando”. Tive um namoro muito vigiado pela minha mãe, a gente combinava de se encontrar escondido, ele subia pela janela do meu quarto. A gente teve um romance meio proibido. E numa dessas vezes ele me telefonou, que era pra combinar se ele vinha me visitar ou não, eu estava brava com ele, alguma coisa que ele fez e eu não gostei, nem lembro. “Então tá bom, até amanhã, passe bem”. E pá, bati o telefone. E ele achou que eu estava fazendo isso pra que minha mãe não soubesse que ele ia lá. E eu fui dormir. Briguei, estava de mal, fui dormir. Estou dormindo, de repente acordo com o meu pai batendo na porta do meu quarto, com uma fúria: “Abre essa porta!”. Eu falei: “O que foi pai, o que aconteceu?”. E ele com os sapatos do Scavone na mão. Ele tinha ido lá e ficou lá. Só que quando ele e a minha mãe viram ele entrar: “Onde que esse moço está indo?”. E nós tínhamos uma moça que trabalhava em casa e que era muito bonita e ela falou: “Vai ver que tá namorando a empregada”. Foi até o quarto da empregada, acordou a empregada, não estava lá. Só pode ser no meu quarto. Batia e eu não acordei, minha mãe disse que tocou várias vezes e eu não acordei. Acordei com a voz do meu pai, furioso, que foi chamado à noite da outra casa pra vim pra cá. Eu acordei, meu pai encontrou ele no jardim, saiu com ele e a minha mãe falou comigo, e a minha mãe: “Mas o que é isso, o que aconteceu? Como é que faz? Vocês ficavam conversando pela janela?” “Mas que janela, nada. Você não me pega”. Eu tinha uma coisa de dizer pra ela: “Não, ele subia aqui sim, a gente tinha relações sim e você nunca pegou. Você tenta me vigiar e não consegue”. Então, eu estava querendo dizer pra minha mãe que eu a enganava. E ele no carro com o meu pai, com muito medo, dizendo: “Não, a gente só conversava pela janela”. Tudo o que ele queria era que meu pai não ficasse bravo. E meu pai todo contente, veio dizer pra minha mãe: “Não, era só pela janela”, e a minha mãe: “Não, mas ela disse que não era pela janela”. “Então, vamos levar a menina ao médico”. Aí, me leva ao médico pra fazer exame, se é virgem, se não é virgem, porque naquela época tinha que ser virgem pra casar. Imagina, se perdeu a virgindade perdeu a moça, o futuro da família. Nós vamos ao médico e o médico diz que eu sou virgem. Aí eu falo pro médico: “O senhor está errado, não posso ser virgem”. Aí, ele tem uma teoria lá que podia ser virgem, apesar de ter tido relação. Enfim, a conversa é: não precisa casar. A ideia era pra dizer: “Não case, você não precisa casar, você está inteirinha, não se preocupe com isso, esquece”. E eu comecei a bater o pé dizendo que eu queria casar, imagina, com 13 anos. A minha mãe consegue do meu pai o que ela sempre quis, uma viagem pra Europa: “Vamos fazer ela esquecer o namoro”. Então, fomos. Era pra ficar um mês, ficamos três meses e eram só cartas e cartas, tem pilhas de cartas de amor. Ele pra mim, eu pra ele. Mas a viagem foi linda, a Europa era maravilhosa, realmente tem uma expansão de consciência. A gente voltou de navio, estava todo mundo queimado de sol do navio. Quando chega ele estava tão palidozinho, lá no porto esperando, tadinho. E eu falei: “Nossa, eu vou casar mesmo”. E em Paris a gente comprou vestido, fomos em um... chamava acho que Givenchy. O vestido foi feito no corpo, tal, gastou uma fortuna, fez todo um enxoval de noiva, um baú cheio de coisas, roupas, e casei. E a minha mãe dizia: “Não precisa casar, se você não quiser casar, não tem importância”. E eu falei: “Não, agora vou casar”. E casamos. Eu tinha 14 anos e ele tinha 21. Era uma boa diferença. E eu era muito criança, evidentemente. E mais tarde, quando ele começa a correr de automóvel, a se interessar por corrida, ele compra dois carros de corrida, ele foi uma das pessoas que inicia a Fórmula 1 no Brasil, em Interlagos, tal – ele mesmo não corria Fórmula 1. Ele me levava junto e eu não tinha papo, não tinha o que conversar. Eu era a bonitinha, sentava, me maquiava muito, não aparecia na frente dele sem maquiagem, o cabelo todo arrumado, salto sete e meio e sentava em silêncio porque não dava pra falar muito, o papo não rolava. E ele não queria que eu dissesse, mas nessa época eu já tinha 15 anos, já tinha feito um ano de casado. Não era para eu falar que tinha 15, ele ficava sem graça. Diz que você tem 17, 18. E eu falava: “Não vou mentir”. Porque eu adorava quando falavam: “Você tem uma pele tão bonita, quantos anos você tem?” “15” “Ahhhhh”. Essa cara de fazer ‘ah’, eu adorava isso e ele ficava passado. E ele tinha 22 anos de idade.

P/1 – Vocês moravam sozinhos?

R – Morávamos sozinhos. Isso foi muito interessante porque se antes eu não podia ficar sozinha com ele, não podia dar beijo, não podia nada, no dia do casamento o meu pai me levou para o apartamento que eu iria morar com ele e eu falei: “Que coisa absurda, não é? Porque nós assinamos um papel, nós podemos morar juntos agora, antes não podia encostar!”. Tudo aquilo vai mexendo muito na minha cabeça, é muito forte. Eu não sabia fazer nada, ele me ensinou a fritar ovo, fazer macarrão, e a gente ia comer na casa da mãe dele. Fiquei muito amiga da mãe dele, da irmã dele. De novo, tenho coisas maravilhosas, minhas amizades são sempre muito interessantes porque, evidentemente elas me tratavam bem por causa dele e a mãe dele gostava de jogar no Harmonia, ela jogava bridge. Então, me deram um livro pra aprender a jogar bridge. Eu ia jogar bridge com a mãe dele no Harmonia, as pessoa deviam ter 40, 50, 60 anos e tinha a menina de 14 que ia jogar bridge. Tinha um mocinho também, de uns 18, 20 anos, éramos os novinhos, o resto era tudo de pessoa de mais idade. Eu gostava, achava bem, eu fazia o programa da mãe dele, e a com a irmã dele a gente comprava doce, comia escondido, coisas do tipo, éramos muito amigas. Até que ele teve um acidente, ele foi fazer uma corrida, não queria que eu fosse com ele, eu estava com a minha mãe no Rio. Ele teve um acidente, não me contaram, só quando eu cheguei em São Paulo que eu soube, ficou no hospital por um tempo depois foi pra casa. Quando foi pra casa a mãe dele queria que fosse pra casa dela e eu disse: “Não, ele é o meu marido e eu vou cuidar”. E aí, nós tivemos o primeiro embate e foi fatal. Mãe é poderosa. E elas iam, ela e a irmã, iam pra casa pra ver defeitos: “Não está cuidando direito, você é uma criança, você não sabe o que está fazendo”. Um dia a irmã dele chegou, eu tinha posto uma colcha branquinha em cima da cama, ele estava na cama e ela chegou, pôs o pé da rua em cima, ficou uma mancha preta e ela disse assim: “Olha como é suja a sua casa”. E ela tinha feito isso. E começou aquilo, aquela que era a minha amiga, que comia doce comigo, veio fazer isso de novo. Ele começou a sair com outras pessoas, a mãe dele queria ficar no hospital com ele, depois eu soube, porque ele tinha uma outra namorada e ela facilitava ele ter essa outra namorada. Foram umas coisas, assim: “Puxa, pensei que eram minhas amigas”. E na verdade o casamento foi se desfazendo. Claro, a mãe e a irmã vão estar ao lado dele, evidentemente. Eu estou grávida, durante a gravidez a gente se separa.

P/1 – Quantos anos você tinha?

R – 16 anos. Das várias brigas que tivemos ele vai morar com Baby Pignatari e das várias brigas que tivemos ele vem buscar as roupas dele com a irmã. Eu falei: “Não acredito, a minha amiga vem aqui junto levar a roupa dele, em vez de dizer: ‘pera aí, menos, façam as pazes, estão esperando um neném’. Mas enfim, foi embora, e não teve tanta importância assim que eu estava nessa descoberta de estar grávida. Ter neném, pra mulher, é uma coisa extraordinária, tem um bichinho lá dentro que está crescendo, se mexendo, aquilo era auto satisfatório, que não tinha importância se o marido estivesse por perto ou não. E eu quero morar no meu apartamento, meu pai nos deu um apartamento de casamento, em Higienópolis e eu moro nesse apartamento. Só que ele foi embora e não tem dinheiro. E o meu pai quer que eu vá morar com a minha mãe. Temos um pequeno problema, eu não tenho dinheiro, ele não dá dinheiro nenhum e meu pai disse que não vai dar, para eu morar com a minha mãe. Tinha uma mocinha que trabalhava comigo lá e nós duas só comíamos arroz e batata, que era só o que dava pra comprar com o dinheiro que a gente tinha. E nisso eu me preocupei mesmo, eu fui no médico e ele disse: “Não, você não pode sustentar uma criança com arroz e batata”. Eu acabei mudando pra casa da minha mãe onde eu acabei tendo o neném. Fui ao hospital, tive. E quando o neném foi nascer eu não queria que chamassem ele, eu falei: “Ele não me telefonou, não me procurou, não precisa chamar”. E a minha mãe: “Mas como? A criança precisa de um pai, tem que chamar o pai”. E no fim ela chamou porque ele queria que registrasse. Ele veio no hospital, comovido, enfim. Eu tinha uma coisa assim, que não podia falar palavrão, umas coisas daquela época, e ele entra no quarto pra falar comigo, comovido, tal e já solta dois palavrões, eu já fico furiosa e eu fiquei mais brava porque ele tinha ido com uma moça e outro moço, que eram amigos dele, mas eu desconfiei que era namorada dele e eu fiquei muito brava, puxa vida, na primeira filha que ele tem comigo. Já estamos separados e ele vem com um casal de amigos visitar? Era uma coisa mais pessoal, mais íntima. De novo, não quero mais ver, não quero falar. E ele se afasta mesmo, ficou muito tempo distante. O meu pai começa a cobrar pensão, aquelas coisas, se não der pensão vai preso. O meu pai ficou muito bravo com ele, primeiro por ter tirado uma criança da casa e depois ter largado a criança grávida, meu pai tinha um relacionamento muito duro com ele. A minha mãe, não, ela dizia: “Você é o pai da menina, a menina tem que ter pai”. Durante muitos anos a gente se via pouquíssimo. Agora, cada vez que ele se encontrava comigo ele dizia: “Vamos voltar” e depois ia embora e não voltava mais. Eu falei: “Voltar é namorar. Vamos sair, vamos até o cinema”. Ele dizia: “Eu quero voltar” e sumia. Ele se sentia acho que culpado e, ao mesmo tempo, queria dizer alguma coisa. Ele acaba se casando, tem um outro filho. Ele se casa uma terceira vez e nesse terceiro casamento ele tem uma menina que é da mesma idade que a nossa. A moça com quem ele casou, eu não sei o nome dela, tinha uma filhinha que era da idade da nossa. Então, ele começa a levar a minha filha a passar os finais de semana com ele e ela começa a ficar maravilhada com o pai. O pai, o pai, o pai. E nisso ele morre. Ele morre no desastre de Orly, tinha 33 anos, o número do carro que ele corria era 33, coisas da vida. E todo relacionamento dela com o pai, que estava começando esse romance de conhecer o pai, desaparece. Eu perdi um amigo porque nessa época nós nos tornamos amigos e no dia que ele ia viajar, inclusive, ele havia me convidado: “Você não quer ir comigo? Vamos comigo”. E eu disse: “Não, imagina se eu vou agora”. Ele estava na Globo, acho que tinha uma corrida em Monza e ele fazia os comentários. Ele estava indo com a equipe, morreram todos, morreu Agostinho dos Santos etc. E foi interessante porque desde que a gente tinha se separado ele nunca mais tinha me tocado, eu não permitia, e nessa noite ele deu um beijo. E olha só, eu nunca mais vi. Nos despedimos bem. Eu vim saber pelo jornal, eu tinha trabalhado no Jornal da Tarde.

P/1 – Qual o nome da sua filha?

R – Fábia. Primeiro eu fiquei brava porque era mulher, eu falei “Mais uma pra sofrer no mundo de discriminações”. Eu percebia isso, a questão do desquite da minha mãe, ela tinha um certo ressentimento de ter perdido um grupo social que ela frequentava. Ela gostava muito de socializar, a família tinha esses saraus etc, quando o meu pai estava no Palácio ela declamava nas festas do Palácio, ela tinha muitos amigos, casais amigos que se encontravam. Com a separação ela perdeu tudo. Ele continuou no Palácio, ele continuou amigo dos seus amigos, mas ela perdeu esse grupo de amizades.

P/1 – E pra vocês, o relacionamento com a madrasta...

R – Pois é. Às vezes o meu pai levava pra passar o final de semana com ela e o que aconteceu foi que em um desses finais de semana eu voltei e disse a frase, essa dourada, pra minha mãe: “Ela é tão legal, mamãe! Eu queria que ela fosse a minha mãe”. Quando eu disse pra minha mãe, que eu achava a minha madrasta maravilhosa e que pena que ela não era a minha mãe, ela disse: “Não vão mais. Porque ela tirou o meu marido e não vai tirar as minhas filhas. Então, não tem mais fins de semana com ela”. O pai vinha buscar de manhã e trazia à noite, sempre sem a Marina, sem a mulher dele. A gente ia pra Santos, pra praia, ficava lá algumas horas na praia e voltava, mas nunca mais passamos o final de semana com ela.

P/2 – E a relação com o seu pai, depois da separação, como ela era?

R – Ah, bom, não era muito íntimo, não tinha a intimidade de morar junto. Eu tinha dois, três anos, não tinha muita intimidade com ele, tinha muito amor, muito respeito. Não era uma pessoa que eu falasse tudo o que eu quisesse, tudo o que eu pensasse, não, a gente era tudo assim, meio: “O pai chegou”. E a mamãe construiu isso pra nós, ela achava que era muito importante a imagem masculina ser forte. Ela sempre dizia: “O seu pai é um ótimo filho, ele é um ótimo pai. Ele não foi um bom marido, mas ele é uma pessoa muito honesta”. Ela elevava muito. Eles nunca brigaram na nossa frente. De vez em quando se trancavam no quarto e a gente imaginava que brigavam em voz baixa. As brigas que eles tinham, as discussões que eles tinham, ninguém escutava, ninguém sabia. E isso foi uma benção pra nós, que a gente não percebeu muito, não sentiu. Sabia, às vezes, quando a coisa pegava, mas era muito suave, não era na nossa frente. Isso eles fizeram questão de fazer, que eu acho que foi uma coisa benéfica pras crianças. Mas ficou muito, até hoje, eu não tenho muita intimidade. Minha filha tem mais intimidade com o meu pai do que eu. Ele é alguém que eu conheço, que eu sei pouco até. Ele me ajudou muito, em muitos momentos do meu crescimento, das minhas dificuldades. Eu lembro uma vez, sei lá porque, eu estava muito triste, chorando muito, ele falava pra mim: “Vai lavar o rosto, isso passa”. Ou então ele chegava pra mim, e dizia “Vem aqui”, me abraçava, olhava pela janela e dizia: “Olha o céu, olha a imensidão que é isso, não faça um drama muito grande. Tudo isso é passageiro”. Ele teve uma influência muito positiva, a gente sempre confiou muito ele. Na infância a gente fazia coisa errada e um dia, tinha uma moça que ficava conosco, era uma moça que a gente gostava muito, e papai chegou e ela disse assim: “Olha, vou ter que contar pro senhor. Sabe o que as meninas fizeram?”. E o meu pai, imediatamente: “Não venha falar das minhas filhas para mim”. Que peso, que coisa maravilhosa. “Então, ele é extremamente confiável”, ele nos ganhou naquele dia. Pra sempre. “Ninguém vai falar mal das minhas filhas pra mim”. Então, era o protetor confiável.

P/1 – Você estava falando a pouco que sua mãe perdeu esse vínculo social e que quando a sua filha nasceu você estava pensando: “Nossa, outra mulher pra sofrer” e eu te interrompi nesse momento.

R – Tudo aquilo que minha mãe tinha sofrido e ela sofreu bastante o fato dela ser desquitada, ela não se casou de novo, ela teve alguns romances. Tinham pessoas no bairro que falavam: “Ah, lá é a casa da dona Branca, aquela ali que não tem marido”. Era como se fosse uma mulher de rua, uma coisa assim, e não era. Mas tinha preconceito. Então, nós vivemos essa dificuldade. Quando a minha filha nasceu, pronto, mais uma que vai... Se fosse menino, o mundo é mais masculino e é mais fácil, pelo menos no meu olhar feminino, o mundo era mais fácil do que o feminino. Mas nasceu, tá bem, que bom. Dei o nome de Fábia, tinha a carinha redondinha, assim. Cheguei em casa, nossa é uma maravilha. Tira a roupinha toda, pra ver como o corpinho todo tá funcionando, ela é lindinha. Aí, eu fiquei dois anos que eu não fazia outra coisa que não cuidar dela. Eu lavava toda a roupa dela, passava, dava de mamar. Dar de mamar é uma benção, dói, machuca, mas é maravilhoso. Então, me sentia muito completa como da parte instintiva, do humano, a nossa parte animal, mais básica, estava satisfeita. Tinha completado a missão da reprodução e cuidar do neném era muito bom. Aí, o meu pai chega e diz assim: “E agora, o que você vai fazer?” “Como assim, o que eu vou fazer?” “Você não vai passar o resto da vida trancada em casa, ficar em casa embrutece. Você vai estudar ou trabalhar”. Eu falei: “Bom, vou trabalhar”. Sou mulher, mãe, vou trabalhar. Ele disse assim: “Você vai trabalhar em quê?” “Não sei, vou procurar emprego” “O que você sabe fazer?” “Bom, nunca fiz nada, mas eu começo”. Ele disse: “Eu não te ajudo, eu acho melhor você estudar”. Aí, ele habilmente me conduziu ao vai voltar a estudar. Eu tinha parado na terceira série do ginásio e vou fazer o que naquela época se chamava Madureza, que era o Supletivo. Era lá na Praça João Mendes. Foi muito divertido, foi muito bom e foi muito estimulante. O meu vizinho Mauro, que era meu grande amigo, meu grande companheiro, ia comigo. Éramos amigos, só amigos, nunca houve nada. Minha mãe dizia que ele era apaixonado por mim, eu não sei, ele era um grande amigo, depois que eu casei ele se afastou. Mas nós íamos juntos. E foi muito interessante porque, de repente, você aprendia quatro anos em um ano só e isso fazia sentido. Aquela equação de matemática que você vai usar para isso, depois tudo se encadeava e ficou muito claro pra mim e foi muito bom. Passei muito bem nesses exames e fiz um segundo Madureza depois, que era o Madureza do colegial, que também foi muito bom. Um dos professores desse cursinho abriu um outro cursinho e eu fui pra lá com ele. Aí, eu tenho um namorado, que já é um drama pro meu pai, que não pode namorar, é feio namorar, me viu dando um beijo no moço na rua, que horror, quase me bateu. Tinha coisas assim, era uma situação que eu não podia contar pra ninguém que eu tinha sido casada e tinha uma filha porque senão os homens iriam querer se aproveitar de mim. Então, de novo, eu tenho de viver um mistério, um segredo, é difícil se relacionar com pessoas sem você poder contar quem você é, o que você faz. Eu tento isso, mas logo desisto dos conselhos do meu pai. E nesse cursinho eu encontro esse moço, que vai ser o meu namorado, Jorge, ele tinha motocicleta e me ensina a andar de motocicleta, eu ando. Ele tinha uma Ducati 125, naquela época eram poucas motos em São Paulo, e foi maravilhoso. E quando chegam as primeiras Hondas eu compro uma Honda 65, gostosinha, caiu, entro num trilho, faço tudo que não pode fazer, mas aprendi e gostei muito e mais tarde eu vou comprar uma moto maior. Foi uma das coisas boas do Jorge na minha vida, me trouxe a motocicleta. E na época de fazer vestibular, quando eu estou fazendo o exame de Madureza desse Supletivo Colegial morre o Guevara e o nosso professor de História diz essa frase que fica marcada: “Morreu o último herói. Não haverá mais heróis individuais no mundo. Este foi um herói e não haverá outros heróis”. Olha que interessante. Fiz o exame, passei muito bem também e que vestibular eu vou fazer? Queria fazer Filosofia, gostava muito de Filosofia. E vem o meu pai: “Mas que absurdo, que carreira vai ter? Professor não ganha nada, não tem futuro. Escolha uma profissão liberal” “Teologia” “Mas Teologia nunca! O que vai ser, professor de Teologia não tem futuro”. E esse menino queria estudar Direito, eu gostava muito dele e disse: “Nós vamos estudar juntos”. Então, a gente ia na casa do Dudi Maia Rosa, que é um pintor, e a gente ia estudar, na Avenida Angélica. E já que queria fazer Direito, estudamos, fizemos vestibular pra Direito. Eu não fiz São Francisco porque precisava de Estatística, que eu não tinha estudado. Então, fizemos na PUC e no Mackenzie e entramos nos dois. Falei, vou pro Mackenzie, estudar de manhã cedo, e aí veio o problema: Não pode contar pra ninguém que foi casada e tem uma filha. Mas eu sou diferente das meninas, eu já estou vivendo uma fase diferente da minha vida, eu não fui lá pra namorar. Muitas delas iam, queriam casar. Então, eu já tinha sido casada, não estava muito nesse momento da vida e eu me senti meio deslocada. Aí, eu falo: “Bom, quem sabe mudando pra PUC. Vou estudar à noite”. À noite é um problema. À noite, todo mundo cansado, foi uma coisa difícil, e nessa época o Dudi Maia Rosa me apresenta ao Gaiarsa, José Angelo Gaiarsa. Porque eu digo: “Olha, eu vivo em um conflito, eu estou com vocês aqui, eu tô pensando na minha filha. Eu tô com a minha filha, eu nem trato ela direito porque queria estar aqui com vocês”. Quer dizer não tá dando certo. E ele diz: “Por que você não vai fazer terapia com o Gaiarsa? É um cara legal, meu amigo, eu te apresento”. Eu fui. Eu fui, ele me pôs em um grupo, eu queria fazer individual, ele disse: “Mas que individual? Você vai pro grupo”. Pensei que meu caso fosse mais interessante. Aí, fiquei no grupo com ele, e nesse grupo tinha um jornalista, do Jornal da Tarde. E eu reclamo disso: “Meus pais me cerceiam muito, eu não posso namorar, tenho que mentir pro povo, quer dizer, uma vida muito difícil essa”. E ele diz: “Ué, por que você não sai de casa?”. Eu falei: “Sair de casa? Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como me sustentar, o pai da menina não dá dinheiro, não tem como eu sair”. Ele diz: “Vai trabalhar” “Mas o que eu posso fazer?” “O que você gosta de fazer?”. Eu falei: “Ler, escrever” “Te arranjo uma posição no jornal, quer ir? Vai lá para uma entrevista”. Fui. Cheguei pra entrevista, não era bem uma entrevista, eu falei muito brevemente com o Murilo Felisberto que era o Chefe da Redação e ele pensou que eu era outra pessoa. Aí que a história é mais bonita. Porque esse senhor, esse jornalista, tinha falado pra duas moças, eu era uma outra, eu não era aquela que ele pensou, mas ele pensou que eu era aquela. Enfim, ele chegou e disse: “Ah, venha amanhã pra fazer um teste”. Mal conversou comigo. Eu falei: “Eu tenho uns textos que eu escrevi” “Não, amanhã você vem fazer o teste”. Nem queria ler o que eu escrevi. Cheguei no dia seguinte, eles me puseram no que a gente chamava Variedades, que era com o Flávio Márcio, que já morreu, foi um grande jornalista. E Flávio Márcio, era época de carnaval, Miguel Jorge, que hoje é Ministro de alguma coisa, Minas e Energia, e foi o primeiro com quem eu fiz a matéria. Era Carnaval, Miguel Jorge foi me dizer assim: “Agora você vai entrevistar Clodovil”. Imagina, Clodovil era um dos meus entrevistados pra fazer fantasias de Carnaval. Clodovil parecia um dos Beatles, ele tinha o cabelinho assim, andava com terninho pretinho, calcinha justinha. E eles falaram: “Veja se você consegue que ele faça um croqui de uma fantasia”. Fui, consegui, falei com ele, falei com outro, José, que era um estilista muito bom na época, voltei com a matéria e falaram: “Agora senta e escreve” “Ah?” “Senta e escreve”. Aí, eu escrevi e apresentei para o Flávio Márcio. O Flávio Márcio falou assim: “Ah-ha. Você não sabe o que é lead?” “Ah-ha” “A matéria tem um começo, um meio e um fim. Então, o começo é importante, veja se você põe as coisas mais importantes no começo”. Lá fui eu de novo, sei que eu saí de lá às nove e meia da noite, exaurida, de ter reescrito inúmeras vezes e ainda não tinha ficado bom e no dia seguinte saiu diferente. Aí, fui pra minha primeira aula e fiquei tendo aulas diárias. Eu era tímida, eu tinha muita dificuldade em entrevistar as pessoas, inúmeras vezes eu voltava pra redação sem as perguntas básicas. Miguel Jorge, antes de eu sair dizia: “Quem, quando, como, onde e por quê?”. Você tem que trazer essas cinco respostas. Então tá bom. E muitas vezes eu não trazia as respostas todas e eles diziam: “Volta”. E eu ia, morrendo de vergonha, tocar de novo a campainha, e eu tinha que perguntar da intimidade das pessoas, quando elas não queriam falar era horrível aquilo, era um sacrifício, um sufoco. Até que eu comecei a perceber que não era pra mim que elas falavam, e não era eu que estava preocupando, era um público muito maior. Até você desfazer, como foi doloroso e difícil. E escrever também, no estilo do jornal, da maneira que eles queriam foi muito laborioso. E eles foram maravilhosos. Jornal do Brasil tinha “As meninas do Jornal do Brasil”, então, eles queriam ter “As meninas do JT”. Tinham três moças que entraram, eu e mais duas, a Valéria, que já estava lá há mais tempo e outra que tinha sido repórter, e foi assistir um desastre e desistiu, nunca mais saiu pra rua. E a gente estava lá. Nisso, o que está acontecendo? Passeatas, estudantes saindo às ruas, nós estamos em 1968. Eu tenho essa menina que entrou junto comigo, Marisa Figueiredo, ela tá quartoanista de Direito na São Francisco, e tem passeata e eles dizem que não, as meninas não vão. E ela então diz: “Nós vamos. E ela vai comigo”. E ela sou eu. “Porque se não formos como jornalistas, nós vamos como estudantes, mas nós vamos a essa passeata”. Eles nos autorizam pra gente fazer a cobertura da passeata. E ela, então, me veste, eu andava só de saia, vestido, salto alto, eu tinha lá o meu estilo, de parecer mais velha, tal. Ela corta isso, vai por tênis, calça comprida, leva amoníaco no bolso porque nós íamos correr, a coisa pega. E a gente foi, realmente foi uma passeata, a gente foi empurrada, pra cá e pra lá, foi aquela onde mataram o menino lá na Maria Antonia, foram situações bem violentas. E eu sou jogada no fogo. Agora você é jornalista pra tudo. E ninguém pergunta se você é jornalista na hora de passeata, vem com cavalo em cima, gás lacrimogênio, soco, e o que fosse. Porque não há diferença mesmo, todo mundo com a mesma cara, tudo estudante. E aí, começo a entrar no jornal com outro... Saio de Variedades, só fazia Artes e Espetáculos, viro repórter da Geral, faço algumas matérias boas que são comentadas, fui aprendendo, aprendi com eles. Cria da casa, o pessoal gosta. Comecei a fazer matérias especiais, matérias mais longas, matérias assinadas. A primeira matéria assinada de capa foi quando mataram um traficante que chamava-se Saponga. E o pessoal, o Percival de Souza, que era o nosso responsável por aquela parte policial, estava esperando aquela caçada que estava acontecendo, o desenlace disso, e no domingo de plantão meu, a única repórter que está lá sou eu, quem tá lá comigo é o Rabinovitch, e quem é que vai cobrir? “É ela, a noite é dela”. Ele vai comigo de carro, junto com o fotógrafo, é um morro lá, a gente sobe o morro, tinha uma procissão subindo o morro e tinha uma senhora nessa escadaria que dizia: “Eu preciso ir ver se é o meu filho. Será que é o meu filho?”. E não era a única. Muitas delas estavam indo ver porque podia ser o filho de qualquer uma daquelas senhoras que estavam subindo pra ver o corpo. E lá estava ele, acho que era o Fleury que estava lá, estava uma excitação de caçador, que pegou a sua caça. E tinha um corpo deitado de bruços, todo cheio de furos, com as formigas andando, e uma pedra. E o lead da minha matéria é isso porque foi o que mais me impressionou. E o Rabinovitch falando, o lead é o que mais te impressionou, o que foi que te pegou mais nisso aí? E aí me reconhecem como jornalista, ela entendeu, é capaz e faz. Aí, eu começo a fazer matérias de todos os níveis. Namoro muita gente na redação; aquele namorado, que me levou lá fica pra trás porque jornalista só vive, come e dorme jornal. Aí, começo a ter uns namoros na redação, eu achava todos lindos. Todos eram muito bonitos, a gente sai muito à noite. E eu acho que jornalismo tem muita dor e não nos ensinaram a trabalhar a dor. A dor de você telefonar para uma pessoa e dizer: “Você tem uma fotografia do seu marido, ele acabou de ser assassinado aqui no banco”. Não dá. É muito sofrimento e você está em contato direto com o sofrimento das pessoas. Mas a redação era maravilhosa, muito estimulante. Namorei várias pessoas na Redação. Me apaixonei pelo Hamilton de Almeida, não era o Ribeiro. Hamilton de Almeida era um grande repórter na época. E aí, começam as invejas, chega alguém, eu faço a matéria e diz: “Ah, isso aí deve ter sido feito a quatro mãos, não pode ter sido”. De novo, é tão interessante, aquilo que aconteceu no Sion, começa a acontecer na redação. Quer dizer, eu faço um texto bom, mas “Não pode ter sido você porque, afinal, você não é capaz disso”. Isso me incomoda um pouco. Em uma determinada época nós temos a censura na redação, tentamos nós, repórteres, fazer uma greve contra a censura, mas o Rui Mesquita fez, o pessoal que trabalhava na gráfica não fez greve, então o jornal sai. Matérias antigas, tal, não dá certo, vamos por um outro caminho.

P/1 – E você saiu de casa naquela época?

R – Acabei saindo de casa, arranjei um companheiro, que era o Hamilton, fomos morar juntos, alugamos uma casinha, moramos juntos. Brigávamos muito, tinha muito ciúmes, bebidas. Nossa, coisa bem emocional, bem difícil, não deu pra levar minha filha comigo porque era muito emocional, ela vinha de vez em quando mas não dava pra ficar, ela acaba ficando com a minha mãe e a minha mãe acaba tomando conta dela e cuidando dela. Depois do Hamilton, nós nos separamos, eu continuei morando nessa casa por um tempo, depois volto a morar com a minha mãe. Então, sempre fica uma coisa assim, vai e vem. Morei em um apartamento, que também meu pai me deu, vou e volto desse apartamento algumas vezes. Compro a motocicleta, aí eu sou a repórter de motocicleta, que é uma delícia, dá uma abertura, uma liberdade muito grande, o contato com o ar, com o vento. E essa época foi muito boa, escrevia-se muito, falava-se muito, bebia, comia e dormia jornal. Antes disso, começaram a me dar livros. Eu fiz uma matéria sobre um brasileiro que foi ao Vietnã e voltou dizendo que ficou rico, que a guerra era boa. E o pessoal mais antigo da Redação me cercou e disse: “Olha, você fez uma apologia da guerra e isso não se faz. Guerra mata. Você não pôs nenhuma coluninha dizendo quantas pessoas morreram nessa guerra, você disse que o carinha foi pra guerra, ficou rico e comprou uma casa”. Aí, eu falei: “Opa, mas foi o que ele disse. Vocês não me ensinaram a escrever o que as pessoas dizem?” “Não, espera aí, mas não é só isso, tem alguma coisa a mais”.